2020-2021学年辽宁省朝阳市凌源市八年级(下)期末生物试卷(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年辽宁省朝阳市凌源市八年级(下)期末生物试卷(word版含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 170.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-02-17 11:16:25 | ||

图片预览

文档简介

2020-2021学年辽宁省朝阳市凌源市八年级(下)期末生物试卷

注意:本试卷包含Ⅰ、Ⅱ两卷。第Ⅰ卷为选择题,所有答案必须用2B铅笔涂在答题卡中相应的位置。第Ⅱ卷为非选择题,所有答案必须填在答题卷的相应位置。答案写在试卷上均无效,不予记分。

生物进化遵循着一定的规律,下列不属于生物进化规律的是( )

A. 从水生到陆生 B. 从简单到复杂 C. 从无到有 D. 从低等到高等

“腐草化萤”、“腐肉生蛆”反映的有关生命起源的观点是( )

A. 自然发生论 B. 生生论 C. 化学进化论 D. 宇宙生命论

下列动物在地球上出现的顺序正确的是( )

①鱼类 ②爬行类 ③两栖类 ④鸟类 ⑤无脊椎动物 ⑥哺乳动物.

A. ⑤①③②④⑥ B. ①③②④⑤⑥ C. ①②③④⑤⑥ D. ⑤③①②④⑥

人类祖先与猿分界的重要标志是( )

A. 产生语言和意识 B. 使用和制造工具

C. 两足直立行走 D. 形成社会

角马生活在非洲大草原,繁殖季节雄性角马往往用尖锐的角作为争夺配偶的武器。按照达尔文的观点,现代角马的角发达的原因是( )

A. 代代使用的结果

B. 繁衍后代的结果

C. 发生了定向的有利变异的结果

D. 角发达的雄角马有机会繁衍后代而保留下来

在生物的进化过程中,下列哪一项是最复杂、最高等的生物( )

A. 藻类植物 B. 蕨类植物 C. 种子植物 D. 苔藓植物

人类的原始祖先进化为人的时期是( )

A. 中生代 B. 新生代 C. 太古代 D. 元古代

人类进化发展的大致历程是( )

A. 南方古猿→直立人→能人→智人 B. 南方古猿→能人→直立人→智人

C. 南方古猿→能人→智人→直立人 D. 南方古猿→直立人→智人→能人

有关分类单位的特征解释中,正确的是( )

A. 分类单位越大,所包含的种类越少

B. 分类单位越小,植物的共同特征越多

C. 同一分类单位中,植物特征是完全相同

D. 分类单位越小,植物种类越多

下列植物中均属于双子叶植物的是( )

A. 水稻、大麦、兰花 B. 大麦、番茄、百合

C. 桃、黄瓜、荷花 D. 水稻、青稞、百合

下列哪项不属于哺乳动物的主要特征( )

A. 胎生 B. 体腔内有膈 C. 有坚韧的卵壳 D. 哺乳

海带、葫芦藓、银杏、大白菜是我们常见的植物,下列说法错误的是( )

A. 葫芦藓没有茎、叶的分化,植株矮小

B. 银杏树又名白果树,种子外无果皮包被

C. 海带呈褐色,没有根、茎、叶的分化,像根的根状物起固定作用

D. 大白菜生活在陆地上,是被子植物

细菌和真菌对自然界的重要意义是( )

A. 促进物质循环 B. 促进有机物

C. 分解动植物的遗体 D. 释放二氧化碳和能量

鸟类和哺乳动物更适合于陆地上生活的主要原因是( )

A. 数量多,不易灭绝 B. 个体大,生存能力强

C. 群体生活,防御力强 D. 结构复杂,恒温,运动机能完善

微生物与人类的关系是( )

A. 大部分微生物对人类有害,小部分对人类有益

B. 所有微生物对人类都是有害的

C. 大多数微生物对人类是有益的

D. 微生物是没有害的

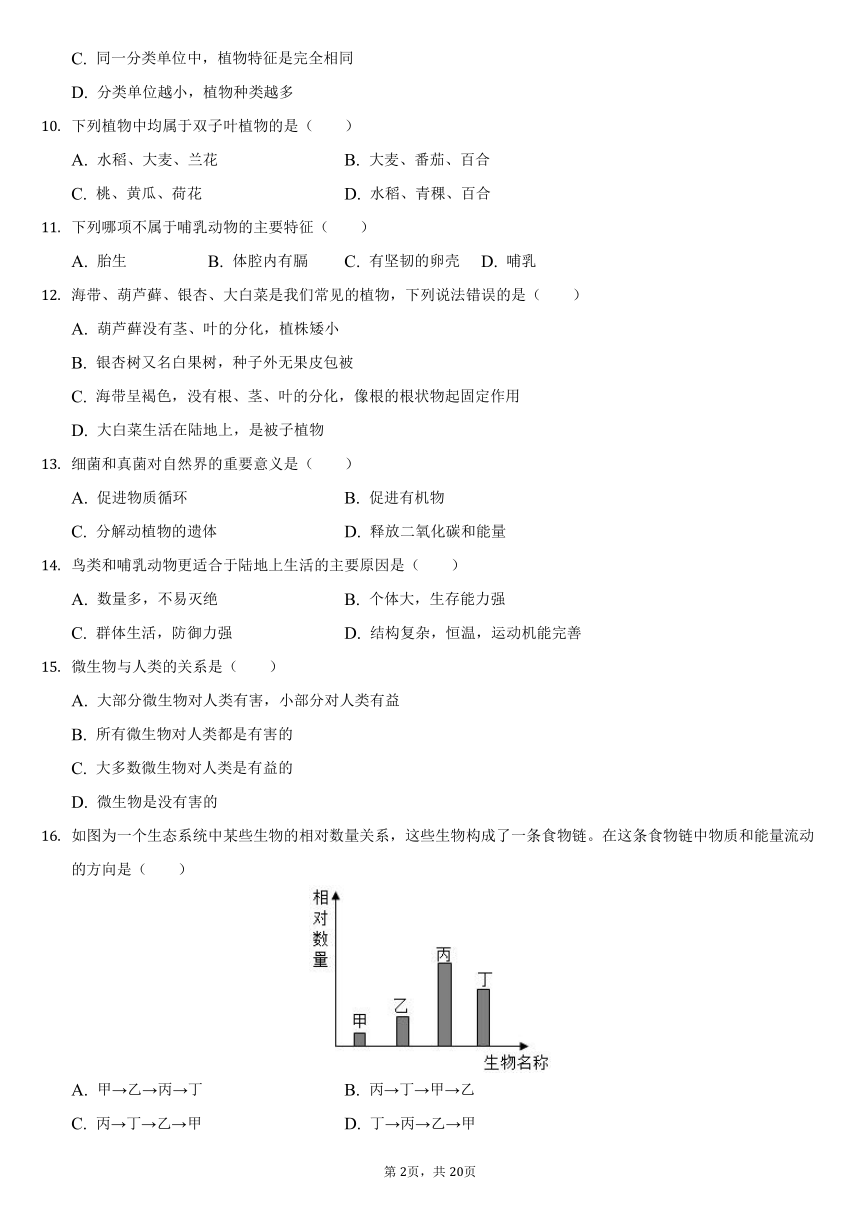

如图为一个生态系统中某些生物的相对数量关系,这些生物构成了一条食物链。在这条食物链中物质和能量流动的方向是( )

A. 甲→乙→丙→丁 B. 丙→丁→甲→乙

C. 丙→丁→乙→甲 D. 丁→丙→乙→甲

烤制面包、蒸馒头和酿制啤酒,利用的是何种微生物的发酵作用( )

A. 醋酸菌 B. 酵母菌 C. 霉菌 D. 大肠杆菌

一个稳定的生态系统中各种生物所含能量一般是( )

A. 植物>草食动物>肉食动物 B. 植物<草食动物<肉食动物

C. 不一定 D. 植物=草食动物=肉食动物

下列食物链正确的是( )

A. 植物→鹿→羚羊→山鹰 B. 阳光→草→兔→狐

C. 植物→鼠→蛇→山鹰 D. 田鼠→蛇→山鹰

下列哪项不属于现代生物技术( )

A. 用转基因技术培育出高蛋白含量的玉米

B. 利用人工分离培养的微生物制造饮料

C. 进行生物个体克隆

D. 我国科学家利用细菌的DNA在短时间内合成大量的人胰岛素

下列食品加工过程没有采取发酵技术的是( )

A. 制酱 B. 制酒 C. 制豆豉 D. 制腊肉

产生克隆羊多利的卵细胞的细胞核来自于( )

A. 体细胞 B. 神经细胞 C. 生殖细胞 D. 其他细胞

苔藓植物的假根主要作用是 ______。

蕨类植物的植株比苔藓植物的高大,原因是根、茎、叶中有 ______和机械组织。

脊椎动物与无脊椎动物的主要区别是 ______。

人类和类人猿的共同祖先是______.

地球上无论是种类还是数量都是最多的一个动物类群是 ______。

生态系统的功能是 ______ 和 ______ 。

在克隆“多莉”的过程中,科学家们主要采用了 ______、______和 ______等现代生物技术。

生物技术主要包括传统的发酵技术和现代生物技术。现代生物技术主要包括 ______和 ______。

控制人口增长的有效方法是 ______。

鱼类终生生活在水中,身体一般为流线型,用腮呼吸,用 ______游泳。

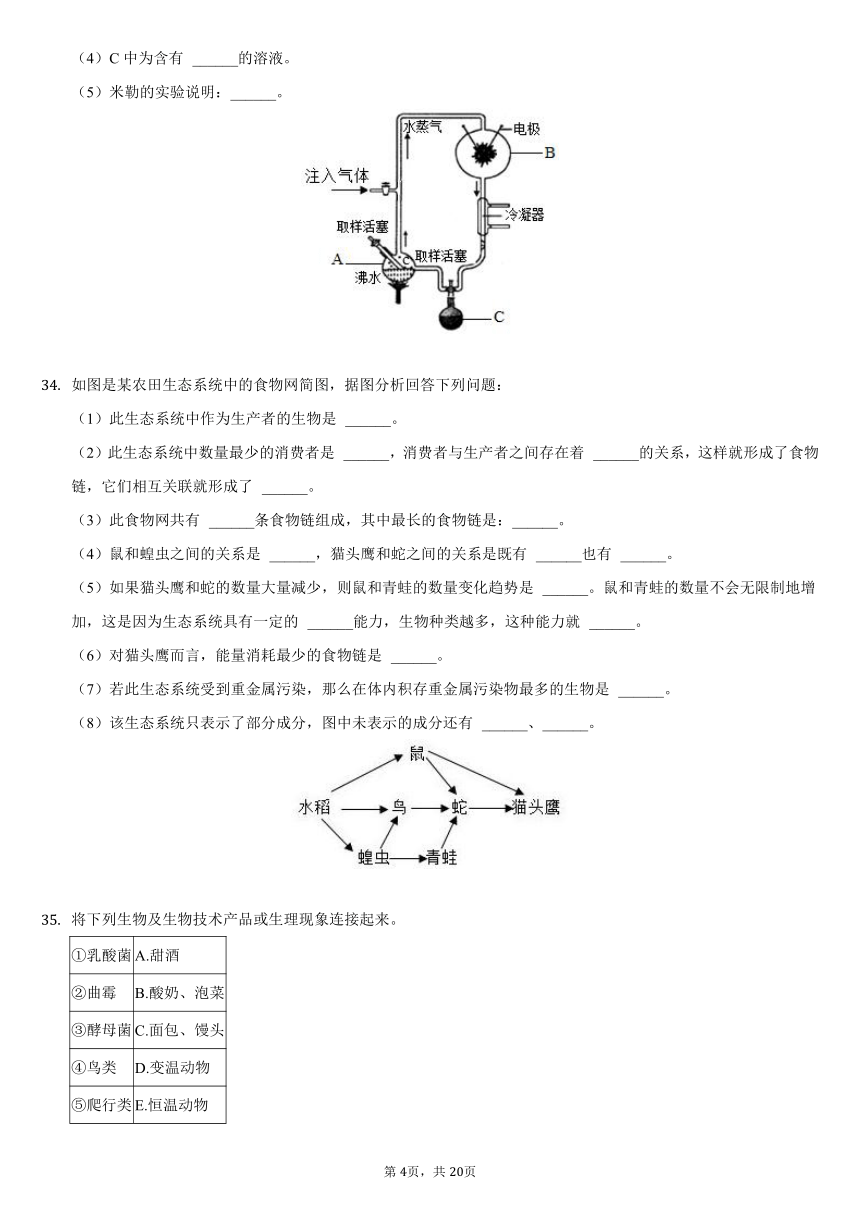

如图是米勒关于原始地球的模拟实验装置,据图所示,回答下列问题:

(1)米勒在图中所示B装置中泵入了甲烷、氨气、氢气、水蒸气等气体。该装置模拟了 ______的条件和 ______的成分。

(2)这个实验通过进行火花放电模拟 ______为其提供能量。

(3)图中A里为 ______。

(4)C中为含有 ______的溶液。

(5)米勒的实验说明:______。

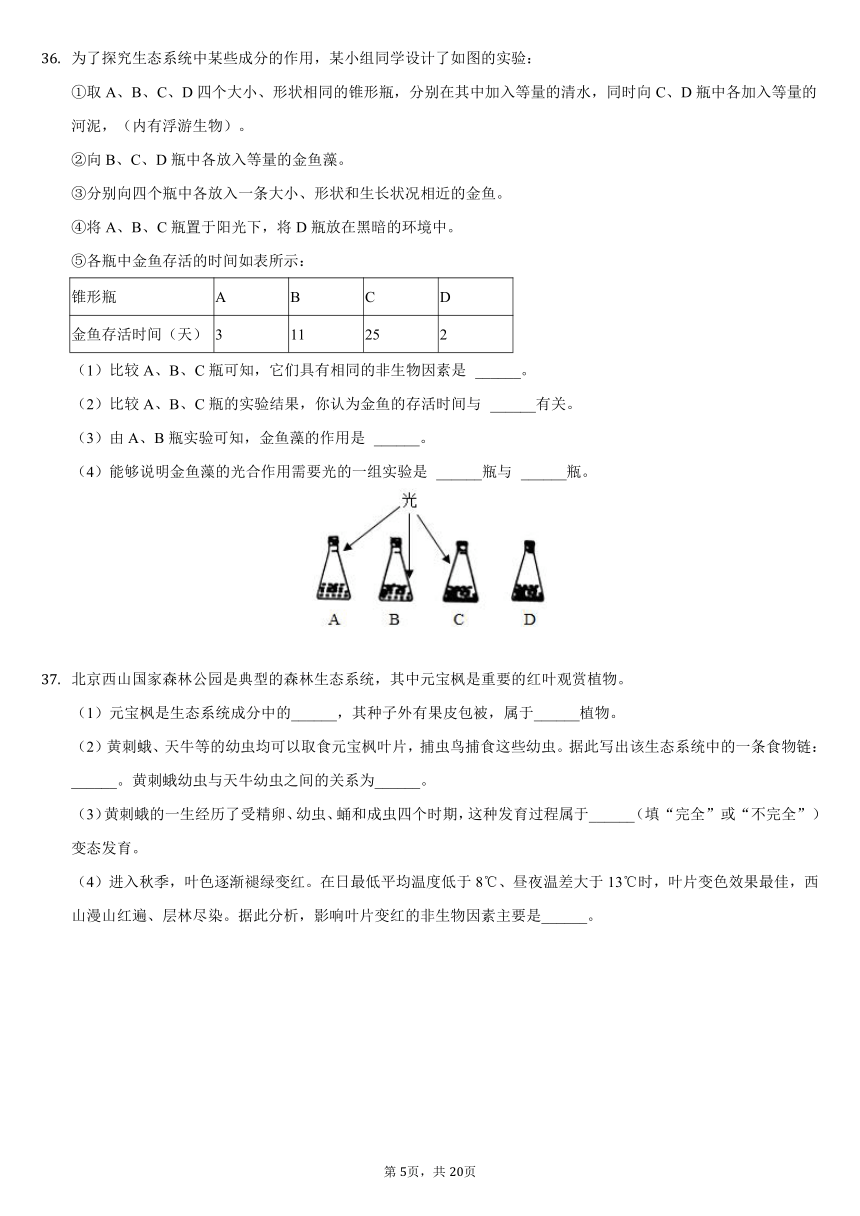

如图是某农田生态系统中的食物网简图,据图分析回答下列问题:

(1)此生态系统中作为生产者的生物是 ______。

(2)此生态系统中数量最少的消费者是 ______,消费者与生产者之间存在着 ______的关系,这样就形成了食物链,它们相互关联就形成了 ______。

(3)此食物网共有 ______条食物链组成,其中最长的食物链是:______。

(4)鼠和蝗虫之间的关系是 ______,猫头鹰和蛇之间的关系是既有 ______也有 ______。

(5)如果猫头鹰和蛇的数量大量减少,则鼠和青蛙的数量变化趋势是 ______。鼠和青蛙的数量不会无限制地增加,这是因为生态系统具有一定的 ______能力,生物种类越多,这种能力就 ______。

(6)对猫头鹰而言,能量消耗最少的食物链是 ______。

(7)若此生态系统受到重金属污染,那么在体内积存重金属污染物最多的生物是 ______。

(8)该生态系统只表示了部分成分,图中未表示的成分还有 ______、______。

将下列生物及生物技术产品或生理现象连接起来。

①乳酸菌 A.甜酒

②曲霉 B.酸奶、泡菜

③酵母菌 C.面包、馒头

④鸟类 D.变温动物

⑤爬行类 E.恒温动物

为了探究生态系统中某些成分的作用,某小组同学设计了如图的实验:

①取A、B、C、D四个大小、形状相同的锥形瓶,分别在其中加入等量的清水,同时向C、D瓶中各加入等量的河泥,(内有浮游生物)。

②向B、C、D瓶中各放入等量的金鱼藻。

③分别向四个瓶中各放入一条大小、形状和生长状况相近的金鱼。

④将A、B、C瓶置于阳光下,将D瓶放在黑暗的环境中。

⑤各瓶中金鱼存活的时间如表所示:

锥形瓶 A B C D

金鱼存活时间(天) 3 11 25 2

(1)比较A、B、C瓶可知,它们具有相同的非生物因素是 ______。

(2)比较A、B、C瓶的实验结果,你认为金鱼的存活时间与 ______有关。

(3)由A、B瓶实验可知,金鱼藻的作用是 ______。

(4)能够说明金鱼藻的光合作用需要光的一组实验是 ______瓶与 ______瓶。

北京西山国家森林公园是典型的森林生态系统,其中元宝枫是重要的红叶观赏植物。

(1)元宝枫是生态系统成分中的______,其种子外有果皮包被,属于______植物。

(2)黄刺蛾、天牛等的幼虫均可以取食元宝枫叶片,捕虫鸟捕食这些幼虫。据此写出该生态系统中的一条食物链:______。黄刺蛾幼虫与天牛幼虫之间的关系为______。

(3)黄刺蛾的一生经历了受精卵、幼虫、蛹和成虫四个时期,这种发育过程属于______(填“完全”或“不完全”)变态发育。

(4)进入秋季,叶色逐渐褪绿变红。在日最低平均温度低于8℃、昼夜温差大于13℃时,叶片变色效果最佳,西山漫山红遍、层林尽染。据此分析,影响叶片变红的非生物因素主要是______。

答案和解析

1.【答案】C

【解析】解:由分析可知,在研究生物的进化的过程中,化石是重要的证据,越古老的地层中,形成化石的生物越简单、低等、水生生物较多。越晚近的地层中,形成化石的生物越复杂、高等、陆生生物较多,因此可以证明生物进化的总体趋势是从简单到复杂,从低等到高等,从水生到陆生。可见从无到有不是进化的规律。

故选:C。

此题考查的生物进化的总体趋势的知识,在研究生物的进化的过程中,化石是重要的证据,据此作答.

生物进化的总体趋势的知识在考试中经常出现,要注意熟练掌握和应用.

2.【答案】A

【解析】解:①神创论认为,地球及万物是上帝在大约6000年以前,即公元前4004年10月26日上午9:00 钟创造出来的。自从被上帝创造出来以后,地球上的生命没有发生任何变化。在那个时代,大多数人相信世界是上帝有目的地设计和创造的,由上帝制定的法则所主宰,是有序协调、安排合理、美妙完善且永恒不变的。并且,那个年代所有著名的学者都毫不怀疑地相信圣经的字面解释,神创论的思想对那个时代的科学发展产生了极大的影响。

②自然发生论与神创论差不多同样的古老,人们根据自己双眼对许多表面现象的观察,如腐肉会产生蛆,久不洗澡会生虱子等,得出了低等生物是由非生命物质自然产生的。这叫做自然发生论或自生论。

③生生论:生物只能源于生物,非生命物质绝对不能随时自发地产生新生命。

④宇宙发生论认为宇宙中有无数的星球,生命可能起源于其他星球。人们提出地球生命来源于别的星球或宇宙的“胚种”,根据是地球所有生物有统一的遗传密码及稀有元素埋在酶系中持有特殊重要作用等事实。

故选:A。

此题主要考查的是一些基本的生物学常识,腐草化为萤:腐草能化为萤火虫是传统说法、腐肉生蛆:腐烂的肉能化为蛆虫是传统说法。思考解答。

平时注意多搜集相关的资料,多积累相关的知识。

3.【答案】A

【解析】解:地球上最初没有生命,生命经历了从无到有的发展过程。产生了最初的生命,地球上最早出现的植物--原始的藻类植物与最早出现的动物--原始的单细胞动物。动、植物在地球上发展进化,无脊椎动物的进化历程:原始单细胞动物→原始腔肠动物动物→原始扁形动物动物→原始线形动物动物→原始环节动物→原始软体动物动物→原始节肢动物动物→原始棘皮动物动物;无脊椎动物→脊椎动物;

脊椎动物的进化历程:原始鱼类→原始两栖类→原始爬行类→原始鸟类、哺乳类。因此动物在地球上出现的顺序是⑤无脊椎动物、①鱼类、③两栖类、②爬行类、④鸟类、⑥哺乳类。

故选:A。

动物进化历程:无脊椎动物→原始鱼类→原始两栖类→原始爬行类→原始鸟类、哺乳类。

解答此类题目的关键是记住动物进化的历程。

4.【答案】C

【解析】解:在人类发展和进化中的重大事件件有:直立行走--制造和使用工具——大脑进一步发达——语言的产生——学会用火。直立行走是进化发展的基础,直立行走是人类脱离森林束缚,开拓新家园的标志,是使用工具制造工具的基础。恩格斯曾指出,直立行走是从猿到人转变过程中具有决定意义的一步。古猿的直立行走造成了前后肢的分工,直立行走使古人类能够将前肢解放出来,使用工具。前肢所从事的活动越来越多,上肢更加灵巧。所以人类祖先与猿分界的重要标志是能否直立行走。

故选:C。

人类和现代类人猿的共同祖先是森林古猿,现代类人猿包括大猩猩、黑猩猩、长臂猿和猩猩。在人类发展和进化中的重大事件件有:直立行走——制造和使用工具——大脑进—步发达——语言的产生——学会用火。

解答此类题目的关键是理解直立行走是从猿到人转变过程中“具有决定意义的一步”。

5.【答案】D

【解析】解:A、自然选择是不断地进行,通过一代代的生存环境的选择作用,故现代角马的角发达不是代代使用的结果,A错误;

B、物种变异被定向地向着一个方向积累,于是性状逐渐和原来的祖先不同了,这样新的物种就形成了。不是繁衍后代的结果,B错误;

C、古代的雄鹿的鹿角存在着发达和不发达的变异,雄鹿之间为争夺配偶要进行生存斗争,由于生存斗争,有发达鹿角的个体能够得到配偶并把这种变异遗传下去,不是定向变异的结果,C错误;

D、达尔文认为,没有发达鹿角的个体因争夺不到配偶,其变异就不会遗传下去;经过一代代的进化下去,就成了今天的有发达鹿角的雄鹿,这是自然选择的结果,D正确。

故选:D。

自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择。

生物的变异是随机产生的,是不定向的,而选择则是定向的,选择的过程实质上是一个淘汰的过程。

6.【答案】C

【解析】解:如图生命树

植物的进化历程:原始藻类植物→(原始苔藓植物和原始蕨类植物)→原始的种子植物(包括原始裸子植物和原始被子植物),而被子植物与裸子植物相比出现了花与果实,使其繁殖能力更强、后代的成活率更高,适应能力更强,也就更高级。故C符合题意。

故选:C。

本题考查生物进化的历程,可以通过生物进化树来解答。

植物的进化历程知识点是中考热点。

7.【答案】B

【解析】解:人类和类人猿的关系最近,是近亲,它们有共同的原始祖先是森林古猿。新生代是地球历史的最近6500万年的地质时代。新生代开始时,中生代占统治地位的爬行动物大部分绝灭,繁盛的裸子植物迅速衰退,为哺乳动物大发展和被子植物的极度繁盛所取代。因此,新生代称为哺乳动物时代或被子植物时代。哺乳动物的进一步演化,适应于各种生态环境,分化为许多门类。到第三纪后期出现了最高等动物--原始人类。

故选:B。

此题考查的是人类的起源问题,据此答题。

这部分内容在考试中经常出现,注意掌握。

8.【答案】B

【解析】解:人类的进化通常分为:南方古猿、能人、直立人、智人四个阶段。其中南方古猿能使用天然的工具,但不能制造工具;能人能制造简单的工具(石器);直立人会打制不同用途的石器,学会了用火,是人类进化最关键的一个阶段;智人已经学会了人工取火,会制造精细的石器和骨器。

故选:B。

人类的进化历程主要经历南方古猿、能人、直立人和智人四个阶段。

南方古猿是人类出现的最初阶段,智人是人类进化的高级阶段,直立人是人类进化的关键阶段。

9.【答案】B

【解析】解:A、生物的分类单位越大,所包含的生物种类越多。A错误;

B、生物的分类单位越小,植物中的共同特征则越多。B正确;

C、同一分类单位中,植物的共同特征较多,但不完全相同。C错误;

D、生物的分类单位越小,所包含的植物种类越少。D错误。

故选:B。

生物分类单位由大到小是界、门、纲、目、科、属、种。界是最大的分类单位,最基本的分类单位是种。分类单位越大,共同特征就越少,相似程度越小,包含的生物种类就越多,亲缘关系越远;分类单位越小,共同特征就越多,相似程度越大,包含的生物种类就越少,亲缘关系越近。

解答此题的关键是明确生物的分类特征。

10.【答案】C

【解析】解:A、水稻、大麦和兰花的种子有一片子叶,都属于单子叶植物,A错误。

B、大麦、百合是单子叶植物,而番茄是双子叶植物,B错误。

C、桃、黄瓜、荷花的种子有两片子叶,都是双子叶植物,C正确。

D、水稻、青稞、百合的种子有一片子叶,都属于单子叶植物,D错误。

故选:C。

单子叶植物和双子叶植物都属于种子植物中的被子植物,都能产生种子,种子的基本结构都是种皮和胚。

单子叶植物的种子有一片子叶,叶脉多为平行脉,根为须根系,花基数多为3数或3的倍数;

双子叶植物的种子有两片子叶,叶脉多为网状脉,根多为主根系,花基数多为4、5或4、5的倍数。

熟记双子叶植物和单子叶植物的主要区别,一是要知道种子的结构,二是要知道什么是单子叶植物和双子叶植物。

11.【答案】C

【解析】解:哺乳动物的特点是:体表被毛,具有保温作用,牙齿分化,食性复杂,大脑发达,体内有膈,用肺呼吸,体温恒定,胎生哺乳的生殖发育特点,提高了后代的成活率,而有坚韧的卵壳不是哺乳动物的特征而是鸟类的生殖特点.

故选:C

此题考查哺乳动物的主要特征,据此答题

关键知道胎生哺乳和体内有膈是哺乳动物所特有的特征

12.【答案】A

【解析】解:A、葫芦藓有茎、叶的分化,无根,植株矮小,属于苔藓植物,A错误。

B、银杏树又名白果树,种子外没有果皮包被,属于裸子植物,B正确。

C、海带属于藻类植物,结构简单,无根、茎、叶的分化,其根状物起固定作用但没有吸收作用,C正确。

D、大白菜生活在陆地上,具有根、茎、叶、花、果实和种子,种子外面有果皮包被形成果实,属于被子植物,D正确。

故选:A。

植物根据生殖方式的不同可分为孢子植物和种子植物。孢子植物用孢子来繁殖后代,包括藻类植物、苔藓植物和蕨类植物,种子植物用种子来繁殖后代,包括裸子植物和被子植物。种子植物又包括裸子植物和被子植物。

解答此题的关键是明确各植物类群的特征。

13.【答案】A

【解析】解:大多数细菌、真菌是生态系统中的分解者,如果没有分解者,动植物的遗体就会堆积如山,动植物就会丧失生存空间,在自然界中的物质循环中,细菌、真菌把动植物的遗体遗物分解成二氧化碳、水和无机盐,这些物质又能被植物吸收和利用,进而制造有机物,可见,细菌和真菌对于自然界中二氧化碳等物质的循环起着重要的作用。可见A符合题意。

故选:A。

在自然界中的物质循环中,细菌、真菌把动植物的遗体遗物分解成二氧化碳、水和无机盐,这些物质又能被植物吸收和利用,进而制造有机物,可见,细菌和真菌对于自然界中二氧化碳等物质的循环起着重要的作用。

关键点:细菌、真菌作为分解者分解有机物,促进物质循环。

14.【答案】D

【解析】解:哺乳动物一般具有体表被毛;牙齿分化为门齿、犬齿和臼齿;心脏四腔;胎生哺乳;体内有膈;由于哺乳动物的生活环境复杂多变,所以哺乳动物的大脑特别发达;用肺呼吸;体温恒定;神经系统发达等特征。胎生哺乳是哺乳动物特有的生殖发育特点。

鸟类有许多地方适于其在空中飞行:1、鸟的身体呈流线型,体表被有羽毛,这样可以减少空气阻力。前肢特化成翼,宽大的翼又增加了飞行的升力,所以,鸟类可以不用扇动翅膀就可以滑翔很远的距离。2、鸟的骨胳中空,重量很轻,骨骼有愈合较快的现象,以支撑发达的肌肉;鸟直肠很短而且不储存粪便,可以减轻身体的重量。3、鸟类不仅有肺而且有气囊,双重呼吸提高呼吸的效率,可以提供充足的氧气,产生大量的热能适应飞行的需要。鸟类的胸肌特别发达,可以有力地带动翅膀扇动,提供强大的动力。4、鸟的食量特别大,可以保证飞行时能量的供应。鸟类的循环系统发达,供血充足,可以保证肌肉中氧气和能量的供应。因此,鸟类和哺乳动物更适合于陆地上生活的主要原因是结构复杂,恒温,运动机能完善。

故选:D。

在动物界中只有哺乳动物和鸟类为恒温动物,据此答题。

恒温动物更能适应复杂的环境。

15.【答案】C

【解析】解:细菌、真菌等微生物的种类多种多样,大多数细菌、真菌等微生物对人类是有益的,如微生物的发酵在食品的制作中有重要的意义,甲烷菌可以净化污水,乳酸菌可以制作酸奶、泡菜等,少数微生物对人类是有害的,有些微生物能使人或其他生物患病。可见C符合题意。

故选:C。

微生物与人类生活的关系:微生物对人类有害又有益,据此回答。

熟记掌握微生物在自然界中的作用及其与人类的关系是解题关键。

16.【答案】C

【解析】解:由于物质和能量是沿着食物链和食物网传递并且逐级递减,在生态系统中数量最多的是生产者,越往后数量越少。

结合图表给予的信息可知:图表中生物的数量有多到少的顺序是丙、丁、乙、甲,同时也就确定了食物链为:丙→丁→乙→甲,因此在这条食物链中物质和能量流动的方向是丙→丁→乙→甲。

故选:C。

此题考查的是食物链中物质和能量流动。在生态系统中物质和能量是沿着食物链和食物网传递并且逐级递减。结合图表给予的信息正确及书写食物链说法进行解答。

理解物质和能量在沿着食物链传递过程中逐级递减即从多到少,能结合图表给予的信息正确书写食物链是解题的关键是解答本题的关键。

17.【答案】B

【解析】解:做馒头或面包时,经常要用到酵母菌,酵母菌可以分解面粉中的葡萄糖,产生二氧化碳,二氧化碳是气体,遇热膨胀而形成小孔,使得馒头或面包暄软多空。酿制啤酒时也要用到酵母菌,在无氧的条件下,酵母菌分解有机物产生酒精和二氧化碳,B正确。

故选:B。

微生物的发酵在食品的制作中具有重要意义,如蒸馒头、做面包、酿制啤酒等要用到酵母菌。

酵母菌等微生物的发酵在食品的制作中具有重要的意义,做这题主要掌握酵母菌在做馒头和制酒中的应用。

18.【答案】A

【解析】解:在生态系统中,能量是沿着食物链、食物网流动的,能量沿食物链传递的规律是逐级递减的,因此越往食物链的末端,能量越少。因此生物的数量也随着食物链级别的升高而数量减少,可见在一个稳定的生态系统中植物的能量多于草食性动物中的能量,草食性动物中的能量多于肉食性动物中的能量。

故选:A。

能量沿食物链传递的规律是逐级递减的,因此越往食物链的末端,能量越少.因此生物的数量也随着食物链级别的升高而数量减少,

生物的数量随着营养级别的升高,数量逐渐减少.

19.【答案】C

【解析】解:A、植物→鹿→羚羊→山鹰中,羚羊和鹿都是植食性动物,它们不存在捕食关系,A错误。

B、阳光属于非生物部分,而食物链不包括非生物部分,B错误。

C、植物→鼠→蛇→山鹰,正确表示了生产者与消费者的关系,C正确。

D、田鼠是动物属于消费者,而食物链必须从生产者开始,D错误。

故选:C。

食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃这种关系的,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。

掌握食物链的概念,即:在一个生态系统中,生产者和消费者之间存在一种吃与被吃的关系,叫食物链,所以食物链的起点是生产者,终点是消费者,并会灵活运用。

20.【答案】B

【解析】解:用转基因技术培育出高蛋白含量的玉米属于基因工程;进行生物个体克隆是利用动植物细胞的全能性进行的细胞工程;利用细菌的DNA合成大量的人胰岛素属于转基因技术;分离培养微生物是微生物的纯化技术,不是现代生物技术。

故选:B。

生物技术也叫生物工程,包括基因工程、细胞工程、酶工程、发酵工程、生物电子工程、生物反应器、灭菌技术以及新兴的蛋白质工程等,其中,基因工程是现代生物工程的核心。

此题考查了现代生物技术的种类。

21.【答案】D

【解析】解:A、制酱要用到霉菌,A不符合题意;

B、制酒要用到酵母菌,B不符合题意;

C、制豆豉要用到霉菌,C不符合题意;

D、制腊肉使用了晒制与烟熏法,与发酵技术无关,D符合题意.

故选:D.

微生物的发酵技术在食品、药品的制作中具有重要意义,如制馒头或面包和酿酒要用到酵母菌,制酸奶和泡菜要用到乳酸菌,制醋要用到醋酸杆菌,制酱要用到霉菌.

注意掌握发酵技术在食品制作中的应用,平时注意积累相关的例子.

22.【答案】A

【解析】解:克隆羊多莉诞生的过称为:科学家从一只黑脸母羊的卵巢内取出成熟的卵细胞,并剔除其细胞核;从一只芬兰白脸母羊的乳腺细胞中取出细胞核,并移植到黑脸母羊的去核卵细胞内,使其形成一个新的“卵细胞”.然后在实验室里让这个新“卵细胞”发育成胚胎;当胚胎发育到一定的程度,再把它植入另一个苏格兰黑脸母羊的子宫内.这只黑脸“代孕妈妈”经过148天的怀孕过程,生出了白脸羊“多莉”.

故选:A

克隆技术属于现代技术之一,“克隆”的含义是无性繁殖,即由同一个祖先细胞分裂繁殖而形成的纯细胞系,该细胞系中每个细胞的基因彼此相同.如克隆羊“多利”就是用乳腺上皮细胞(体细胞)作为供体细胞进行细胞核移植的,它利用了胚胎细胞进行核移植的传统方式.

对于克隆技术的考查,应从无性生殖的角度去理解.

23.【答案】固定植物体

【解析】解:苔藓植物一般具有茎和叶,但茎中无导管,叶中无叶脉,所以没有输导组织;它没有根,那些有点像根的须状物只有固定功能,没有吸收水分、无机盐的功能,所以只能叫假根。

故答案为:固定植物体。

苔藓植物,没有根,那些有点像根的须状物只有固定功能,没有吸收水分、无机盐的功能,所以只能叫假根。

苔藓植物的主要特征的内容在考试中经常出现,要好好掌握。

24.【答案】输导组织

【解析】解:苔藓植物没有真正的根,虽然有了茎和叶,但茎、叶内无输导组织,所以苔藓植物比较矮小;而蕨类植物有了根、茎、叶的分化,根能吸收大量的水和无机盐,并且体内有输导组织和机械组织,能为植株输送大量的营养物质,因此蕨类植物一般长的比较高大。

故答案为:输导组织。

蕨类植物主要特征:具有真正的根、茎、叶,具有输导组织和机械组织,植株比较高大;叶背面有许多孢子囊,孢子囊中有大量的孢子;受精过程离不开水。

熟记掌握蕨类的主要特征及其与人类生活的关系是解题关键。

25.【答案】脊椎动物体内有脊柱

【解析】解:由分析知道:脊椎动物与无脊椎动物的区别是有无脊柱,脊椎动物体内有脊柱.

故答案为:脊椎动物体内有脊柱

根据动物体内有无脊柱可以把动物分为脊椎动物和无脊椎动物,脊椎动物的体内有脊椎骨构成的脊柱,无脊椎动物的体内没有脊柱.

脊椎动物和无脊椎动物的分类依据是体内有无脊柱.

26.【答案】森林古猿

【解析】解:在距今1200多万年前,森林古猿广泛分布于非、亚、欧地区,尤其是非洲的热带丛林,后来由于环境的变化,森林古猿朝两个方面进化,一部分森林古猿仍然以树栖生活为主,慢慢进化成了现代类人猿,如黑猩猩、猩猩、大猩猩、长臂猿等。另一支却由于环境的改变被迫下到地面上来生活,慢慢的进化成了人类,可见人类和类人猿的关系最近,是近亲,它们有共同的原始祖先是森林古猿。

故答案为:森林古猿

人类和类人猿的关系最近,是近亲,它们有共同的原始祖先是森林古猿。

关键点:人和类人猿的共同祖先是森林古猿。

27.【答案】昆虫

【解析】解:动物大约有150多万种,而昆虫有100万种以上,约占整个动物界的2/3,一般有翅会飞,是动物界中种类最多,数量最大,分布最广的一个类群.

故答案为:昆虫。

节肢动物中的昆虫纲是动物界中种类最多,数量最大,分布最广的一个类群,据此解答。

解题的关键是知道昆虫是动物界中种类和数量最多的动物类群。

28.【答案】能量流动 物质循环

【解析】解:食物链是指生物与生物之间吃与被吃的关系,物质和能量就随着食物链进行传递下去,所以能量流动的同时伴随着物质循环.生态系统的重要功能是能量流动和物质循环.

故答案为:能量流动;物质循环。

生态系统中生物之间的最重要联系是通过食物链和食物网联成一个整体,所以食物链和食物网是生态系统中能量流动和物质循环的主渠道。

掌握生态系统物质和能量是沿着食物链和食物网流动等知识是解题的关键。

29.【答案】核移植 细胞培养 胚胎移植

【解析】解:当胚胎发育到一定程度后,再被植入动物子宫中使动物怀孕,便可产下与提供细胞核者基因相同的动物。它是一种无性繁殖技术。克隆“多莉”的过程中采用了细胞核移植、细胞培养、胚胎移植等现代生物技术。

故答案为:核移植;细胞培养;胚胎移植

克隆指的是先将含有遗传物质的供体细胞的核移植到去除了细胞核的卵细胞中,然后促使这一新细胞分裂繁殖发育成胚胎。

解答此类题目的关键是熟知克隆的过程。

30.【答案】克隆技术 转基因技术

【解析】解:生物技术是指人们以现代生命科学为基础,结合其他科学的原理,采用先进的科学手段,按照预先的设计改造生物体或加工生物原料,为人类生产出所需产品或达到某种目的,生物技术主要包括传统的发酵技术和现代生物技术。现代生物技术主要包括克隆技术、转基因技术。克隆指的是先将含有遗传物质的供体细胞的核移植到去除了细胞核的卵细胞中,然后促使这一新细胞分裂繁殖发育成胚胎。当胚胎发育到一定程度后,再被植入动物子宫中使动物怀孕,便可产下与提供细胞核者基因相同的动物,它是一种无性繁殖技术。

故答案为:克隆技术;转基因技术

生物技术是指人们以现代生命科学为基础,结合其他科学的原理,采用先进的科学手段,按照预先的设计改造生物体或加工生物原料,为人类生产出所需产品或达到某种目的。生物技术它主要包括发酵技术和现代生物技术,现代生物技术主要包括转基因技术和克隆技术。

解答此类题目的关键是知道科学技术是一把双刃剑,生物技术的发展为人类带来了巨大的利益,生物技术的局限性来了一些明显的或潜在的威胁或一些社会伦理问题。任何事物都是利弊共存的,要辩证的看待。

31.【答案】计划生育

【解析】解:坚持晚婚、晚育,对于国家来说,有利于控制人口过快增长;对于个人来说,有利于青年的健康、工作和学习。少生是控制人口过快增长的关键,从而降低人口的出生率,优生有利于提高我国的人口素质。可见A符合题意。

故答案为:计划生育。

我国计划生育的具体要求是晚婚、晚育、少生、优生。

做这题的关键是熟练掌握我国计划生育的要求,以及每项要求的意义。

32.【答案】鳍

【解析】解:鱼类大都生活在水中,身体呈流线形,体表有鳞片能分泌粘液具有保护作用还可以减少水的阻力;呼吸器官是鳃,吸收水中的溶解氧;用鳍游泳,鳍的作用是游动及平衡的器官;鱼鳍分为胸鳍、腹鳍、背鳍、臀鳍和尾鳍,靠尾部和躯干部的左右摆动向前游动。

故答案为:鳍。

鱼类的特征有:生活在水中,鱼体表大都覆盖有鳞片,减少水的阻力,用鳃呼吸,用鳍游泳,靠尾部和躯干部的左右摆动和鳍的协调作用来不断向前游动。

鱼之所以能够在水中生活,有两个特点至关重要.一是具有鳍,能在水中游泳;二是具有鳃,能在水中呼吸。

33.【答案】原始地球 原始大气 闪电 沸水 有机物 在原始地球的条件下,无机小分子物质可以生成构成生物体的有机小分子物质

【解析】解:(1)图中所示B装置的电极放电模拟原始天空的闪电,甲烷、氨气、氢气、水蒸气等气体模拟原始大气,原始大气中没有氧气。因此该装置模拟了原始地球的条件和原始大气的成分。

(2)这个实验通过两个电极放电产生电火花,模拟原始天空的闪电,为其提供能量,以激发密封装置中的不同气体发生化学反应。

(3)图中A里是用来产生水蒸气的沸水。

(4)图中C装置里是反应后的产物和水蒸气冷却形成液体,是含有有机物的液体。

(5)米勒通过这个实验证实了生命起源的第一步,从无机小分子物质形成有机小分子物质,在原始地球的条件下是完全可能实现的。说明在原始地球的条件下,无机小分子物质可以生成构成生物体的有机小分子物质。

故答案为:(1)原始地球;原始大气。

(2)闪电。

(3)沸水。

(4)有机物。

(5)在原始地球的条件下,无机小分子物质可以生成构成生物体的有机小分子物质。

有关生命起源的学说有很多,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说。这一假说认为,地球上的生命是在地球温度逐步下降以后,在极其漫长的时间内,由非生命物质经过极其复杂的化学过程,一步一步地演变而成的。化学起源说将生命的起源分为四个阶段:第一个阶段,从无机小分子生成有机小分子的阶段;第二个阶段,从有机小分子物质生成生物大分子物质;第三个阶段,从生物大分子物质组成多分子体系;第四个阶段,有机多分子体系演变为原始生命。

此题考查了米勒的实验过程及实验结论:原始地球上尽管不能形成生命,但能产生构成生物体的有机物。

34.【答案】水稻 猫头鹰 捕食 食物网 5 水稻→蝗虫→鸟→蛇→猫头或水稻→蝗虫→青蛙→蛇→猫头鹰 竞争 捕食 竞争 增多 自动调节 越强 水稻→鼠→猫头鹰 猫头鹰 非生物部分 分解者

【解析】解:(1)生产者主要是指绿色植物,它们能进行光合作用将太阳能转变为化学能,将无机物转化为有机物,并将太阳能储存在有机物中。故此生态系统中作为生产者的生物是水稻。

(2)通过食物链和食物网,生态系统进行着物质循环和能量流动,能量流动的特点是单向流动,逐级递减,所以在生态系统中,生物所处的营养级别越高,所获得能量就越少,生物的数量就越少。该生态系统中数量最少的消费者是猫头鹰。在生态系统中消费者和生产者之间是吃与被吃的关系,这就形成了食物链,它们相互关联就形成了食物网。

(3)食物链是消费者和生产者之间吃与被吃的关系。每条食物链都应从生产者(绿色植物)开始,一直到该生态系统中没有其他消费者吃它为止。此食物网中的食物链有:水稻→鸟→蛇→猫头鹰,水稻→鼠→蛇→猫头鹰,水稻→蛇→猫头鹰,水稻→蝗虫→鸟→蛇→猫头鹰,水稻→蝗虫→青蛙→蛇→猫头鹰,共5条。营养级越长食物链越长,因此最长的一条是:水稻→蝗虫→鸟→蛇→猫头鹰 或 水稻→蝗虫→青蛙→蛇→猫头鹰。

(4)鼠和蝗虫都以水稻为食物,两者之间存在竞争关系。鹰以蛇为食,同时鹰和蛇又以鼠为食,故鹰和蛇既有捕食关系,又有竞争关系。

(5)如果猫头鹰和蛇的数量大量减少,由于鼠和青蛙缺少天敌,鼠和青蛙的数量会增加。但鼠和青蛙的数量不会无限制地增加,这是因为生态系统具有一定的自我调节能力,生物种类越多,这种能力就越强。

(6)根据能量单向流动逐级递减的特点,食物链越长,能量流失越多,食物链越短,能量流失的越少。因此猫头鹰能量消耗最少的食物链是最短的,即水稻→鼠→猫头鹰。

(7)有毒物质会在生物体内进行生物富集,所以生物的营养级别越高体内的有毒物质就越高。故体内积存重金属污染物最多的生物是鹰。

(8)生态系统包括生物成分和非生物成分,非生物成分主要包括:光,水,温度,空气,土壤等,生物成分包括生产者、消费者和分解者。因此,该生态系统只表示了部分组成成分,图中未表示的组成成分还有非生物环境和分解者。

故答案为:(1)水稻。

(2)猫头鹰;捕食(吃与被吃 );食物网。

(3)5;水稻→蝗虫→鸟→蛇→猫头或水稻→蝗虫→青蛙→蛇→猫头鹰。

(4)竞争;捕食;竞争。

(5)增加;自动调节;越强。

(6)水稻→鼠→猫头鹰。

(7)猫头鹰。

(8)非生物部分;分解者。

(1)链是在生态系统中,不同生物之间由于吃与被吃的关系而形成的链状结构。营养级是指生物在食物链之中所占的位置。

(2)生态系统具有一定的自我调节能力,但这种调节能力是有一定限度的。如果外界干扰超过了这个限度,生态系统就会被破坏。各种生物的种类和数量都是维持在一定的比例,说明具有一定的自我调节能力。一般情况下,生物种类越多、营养结构越复杂,生态系统的自动调节能力越强。

(3)能量在沿着食物链流动的过程中是逐级递减的,一般只有10%~20%的能量能够流入下一个营养级。

本题考查学生对生态系统的组成及作用、食物链书写等知识点掌握情况。

35.【答案】解:利用乳酸菌在无氧条件下将葡萄糖转化为乳酸,用来制作酸奶和泡菜,故①连接B。

利用曲霉将淀粉分解成葡萄糖,再利用酵母菌在无氧条件下将葡萄糖转化为成二氧化碳和酒精,用来制作甜酒,故②连接A。

利用酵母菌在有氧条件下将葡萄糖转化为二氧化碳和水,二氧化碳遇热膨胀,使面团中出现许多小孔,用来制作面包、馒头,故③连接C。

鸟类的体温不会随着环境温度的变化而改变,属于恒温动物,故④连接E。

爬行动物的体温会随着环境温度的变化而改变,属于变温动物,⑤连接D。

故答案为:

【解析】(1)发酵是指复杂的有机物在一定的条件下被细菌或真菌分解成某些简单的产物的过程。

(2)恒温动物是指体温不会随着环境温度的变化而改变的动物。包括鸟类和哺乳动物。变温动物是指体温随着环境温度的变化而改变的动物。包括所有无脊椎动物和脊椎动物中的鱼类、两栖动物和爬行动物。

明白各种生物的特征及用途是解题的关键。

36.【答案】水、光、温度、空气等 河泥、金鱼藻 通过光合作用提供氧 C D

【解析】解:(1)非生物成分包括阳光、空气、水和土壤等。比较A、B、C瓶可知,它们具有相同的非生物因素:水、光、温度、空气等。

(2)A装置没有金鱼藻和河泥,B装置没有河泥,C装置有金鱼藻和河泥。因此装置A与C,装置B与C形成两组对照实验,装置C金鱼存活的时间最长25天,因此可知与小鱼的存活时间有关的实验条件是金鱼藻、河泥。

(3)金鱼的存活需要食物和氧气,光合作用制造有机物,释放氧气。比较A、B不同的变量是金鱼藻,没有金鱼藻的图A金鱼活的时间短3天,有金鱼藻的图B金鱼活的时间长11天,可知水藻的作用是进行光合作用释放氧气,为金鱼提供食物和氧气,因此金鱼活的时间长。

(4)C、D装置中不同的变量是光照,有光的装置C金鱼存活的时间长25天,表明金鱼藻在光下进行光合作用制造有机物释放氧气;没有光照的装置D金鱼的存活时间短,2天,表明金鱼藻在无光的条件下,没有进行光合作用制造有机物释放氧气。因此通过比较CD两个生态瓶实验结果的比较,可以说明金鱼藻的光合作用需要光。

故答案为:(1)水、光、温度、空气等。

(2)河泥、金鱼藻。

(3)通过光合作用提供氧。

(4)C;D。

生态因素分为生物因素和非生物因素:生物因素是指生物与生物之间的相互关系。非生物因素主要包括阳光、空气、温度、水分和土壤等,作用是为生物提供食物、能量和生存空间。

这类试题综合性比较强,考查的内容跨度大,要做好这类试题,不但要知识掌握牢固,还要有对知识的整合能力。

37.【答案】生产者;被子;元宝枫→天牛幼虫→食虫鸟;竞争;完全;温度

【解析】解:(1)生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌)。所以元宝枫是生态系统成分中的生产者,

其种子外有果皮包被,属于被子植物。

(2)生态系统中生产者与消费者之间吃与被吃的关系构成食物链,该生态系统中的一条食物链:元宝枫→天牛幼虫→食虫鸟;或元宝枫→黄刺蛾幼虫→食虫鸟。黄刺蛾幼虫与天牛幼虫都以元宝枫叶片为食,二者之间形成竞争关系。

(3)黄刺蛾的一生经历了受精卵、幼虫、蛹和成虫四个时期,这种发育过程属于完全变态发育。

(4)影响生物生活的环境因素可以分为两类:一类是光、温度、水、空气等非生物因素,另一类是生物因素。昼夜温差大于13℃时,叶片变色效果最佳,所以影响叶片变红的非生物因素主要是温度。

故答案为:

(1)生产者; 被子

(2)元宝枫→天牛幼虫→食虫鸟 或元宝枫→黄刺蛾幼虫→食虫鸟; 竞争

3)完全

4)温度

1、生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌)。

2、影响生物生活的环境因素可以分为两类:一类是光、温度、水、空气等非生物因素,另一类是生物因素。

3、蜜蜂、家蚕等昆虫的发育要经过受精卵、幼虫、蛹、成虫4个时期,而且幼虫和成虫在形态结构和生活习性上有明显的差异,这样的发育过程叫完全变态。

理解掌握生态系统的组成及环境对生物的影响。

第2页,共3页

第1页,共3页

注意:本试卷包含Ⅰ、Ⅱ两卷。第Ⅰ卷为选择题,所有答案必须用2B铅笔涂在答题卡中相应的位置。第Ⅱ卷为非选择题,所有答案必须填在答题卷的相应位置。答案写在试卷上均无效,不予记分。

生物进化遵循着一定的规律,下列不属于生物进化规律的是( )

A. 从水生到陆生 B. 从简单到复杂 C. 从无到有 D. 从低等到高等

“腐草化萤”、“腐肉生蛆”反映的有关生命起源的观点是( )

A. 自然发生论 B. 生生论 C. 化学进化论 D. 宇宙生命论

下列动物在地球上出现的顺序正确的是( )

①鱼类 ②爬行类 ③两栖类 ④鸟类 ⑤无脊椎动物 ⑥哺乳动物.

A. ⑤①③②④⑥ B. ①③②④⑤⑥ C. ①②③④⑤⑥ D. ⑤③①②④⑥

人类祖先与猿分界的重要标志是( )

A. 产生语言和意识 B. 使用和制造工具

C. 两足直立行走 D. 形成社会

角马生活在非洲大草原,繁殖季节雄性角马往往用尖锐的角作为争夺配偶的武器。按照达尔文的观点,现代角马的角发达的原因是( )

A. 代代使用的结果

B. 繁衍后代的结果

C. 发生了定向的有利变异的结果

D. 角发达的雄角马有机会繁衍后代而保留下来

在生物的进化过程中,下列哪一项是最复杂、最高等的生物( )

A. 藻类植物 B. 蕨类植物 C. 种子植物 D. 苔藓植物

人类的原始祖先进化为人的时期是( )

A. 中生代 B. 新生代 C. 太古代 D. 元古代

人类进化发展的大致历程是( )

A. 南方古猿→直立人→能人→智人 B. 南方古猿→能人→直立人→智人

C. 南方古猿→能人→智人→直立人 D. 南方古猿→直立人→智人→能人

有关分类单位的特征解释中,正确的是( )

A. 分类单位越大,所包含的种类越少

B. 分类单位越小,植物的共同特征越多

C. 同一分类单位中,植物特征是完全相同

D. 分类单位越小,植物种类越多

下列植物中均属于双子叶植物的是( )

A. 水稻、大麦、兰花 B. 大麦、番茄、百合

C. 桃、黄瓜、荷花 D. 水稻、青稞、百合

下列哪项不属于哺乳动物的主要特征( )

A. 胎生 B. 体腔内有膈 C. 有坚韧的卵壳 D. 哺乳

海带、葫芦藓、银杏、大白菜是我们常见的植物,下列说法错误的是( )

A. 葫芦藓没有茎、叶的分化,植株矮小

B. 银杏树又名白果树,种子外无果皮包被

C. 海带呈褐色,没有根、茎、叶的分化,像根的根状物起固定作用

D. 大白菜生活在陆地上,是被子植物

细菌和真菌对自然界的重要意义是( )

A. 促进物质循环 B. 促进有机物

C. 分解动植物的遗体 D. 释放二氧化碳和能量

鸟类和哺乳动物更适合于陆地上生活的主要原因是( )

A. 数量多,不易灭绝 B. 个体大,生存能力强

C. 群体生活,防御力强 D. 结构复杂,恒温,运动机能完善

微生物与人类的关系是( )

A. 大部分微生物对人类有害,小部分对人类有益

B. 所有微生物对人类都是有害的

C. 大多数微生物对人类是有益的

D. 微生物是没有害的

如图为一个生态系统中某些生物的相对数量关系,这些生物构成了一条食物链。在这条食物链中物质和能量流动的方向是( )

A. 甲→乙→丙→丁 B. 丙→丁→甲→乙

C. 丙→丁→乙→甲 D. 丁→丙→乙→甲

烤制面包、蒸馒头和酿制啤酒,利用的是何种微生物的发酵作用( )

A. 醋酸菌 B. 酵母菌 C. 霉菌 D. 大肠杆菌

一个稳定的生态系统中各种生物所含能量一般是( )

A. 植物>草食动物>肉食动物 B. 植物<草食动物<肉食动物

C. 不一定 D. 植物=草食动物=肉食动物

下列食物链正确的是( )

A. 植物→鹿→羚羊→山鹰 B. 阳光→草→兔→狐

C. 植物→鼠→蛇→山鹰 D. 田鼠→蛇→山鹰

下列哪项不属于现代生物技术( )

A. 用转基因技术培育出高蛋白含量的玉米

B. 利用人工分离培养的微生物制造饮料

C. 进行生物个体克隆

D. 我国科学家利用细菌的DNA在短时间内合成大量的人胰岛素

下列食品加工过程没有采取发酵技术的是( )

A. 制酱 B. 制酒 C. 制豆豉 D. 制腊肉

产生克隆羊多利的卵细胞的细胞核来自于( )

A. 体细胞 B. 神经细胞 C. 生殖细胞 D. 其他细胞

苔藓植物的假根主要作用是 ______。

蕨类植物的植株比苔藓植物的高大,原因是根、茎、叶中有 ______和机械组织。

脊椎动物与无脊椎动物的主要区别是 ______。

人类和类人猿的共同祖先是______.

地球上无论是种类还是数量都是最多的一个动物类群是 ______。

生态系统的功能是 ______ 和 ______ 。

在克隆“多莉”的过程中,科学家们主要采用了 ______、______和 ______等现代生物技术。

生物技术主要包括传统的发酵技术和现代生物技术。现代生物技术主要包括 ______和 ______。

控制人口增长的有效方法是 ______。

鱼类终生生活在水中,身体一般为流线型,用腮呼吸,用 ______游泳。

如图是米勒关于原始地球的模拟实验装置,据图所示,回答下列问题:

(1)米勒在图中所示B装置中泵入了甲烷、氨气、氢气、水蒸气等气体。该装置模拟了 ______的条件和 ______的成分。

(2)这个实验通过进行火花放电模拟 ______为其提供能量。

(3)图中A里为 ______。

(4)C中为含有 ______的溶液。

(5)米勒的实验说明:______。

如图是某农田生态系统中的食物网简图,据图分析回答下列问题:

(1)此生态系统中作为生产者的生物是 ______。

(2)此生态系统中数量最少的消费者是 ______,消费者与生产者之间存在着 ______的关系,这样就形成了食物链,它们相互关联就形成了 ______。

(3)此食物网共有 ______条食物链组成,其中最长的食物链是:______。

(4)鼠和蝗虫之间的关系是 ______,猫头鹰和蛇之间的关系是既有 ______也有 ______。

(5)如果猫头鹰和蛇的数量大量减少,则鼠和青蛙的数量变化趋势是 ______。鼠和青蛙的数量不会无限制地增加,这是因为生态系统具有一定的 ______能力,生物种类越多,这种能力就 ______。

(6)对猫头鹰而言,能量消耗最少的食物链是 ______。

(7)若此生态系统受到重金属污染,那么在体内积存重金属污染物最多的生物是 ______。

(8)该生态系统只表示了部分成分,图中未表示的成分还有 ______、______。

将下列生物及生物技术产品或生理现象连接起来。

①乳酸菌 A.甜酒

②曲霉 B.酸奶、泡菜

③酵母菌 C.面包、馒头

④鸟类 D.变温动物

⑤爬行类 E.恒温动物

为了探究生态系统中某些成分的作用,某小组同学设计了如图的实验:

①取A、B、C、D四个大小、形状相同的锥形瓶,分别在其中加入等量的清水,同时向C、D瓶中各加入等量的河泥,(内有浮游生物)。

②向B、C、D瓶中各放入等量的金鱼藻。

③分别向四个瓶中各放入一条大小、形状和生长状况相近的金鱼。

④将A、B、C瓶置于阳光下,将D瓶放在黑暗的环境中。

⑤各瓶中金鱼存活的时间如表所示:

锥形瓶 A B C D

金鱼存活时间(天) 3 11 25 2

(1)比较A、B、C瓶可知,它们具有相同的非生物因素是 ______。

(2)比较A、B、C瓶的实验结果,你认为金鱼的存活时间与 ______有关。

(3)由A、B瓶实验可知,金鱼藻的作用是 ______。

(4)能够说明金鱼藻的光合作用需要光的一组实验是 ______瓶与 ______瓶。

北京西山国家森林公园是典型的森林生态系统,其中元宝枫是重要的红叶观赏植物。

(1)元宝枫是生态系统成分中的______,其种子外有果皮包被,属于______植物。

(2)黄刺蛾、天牛等的幼虫均可以取食元宝枫叶片,捕虫鸟捕食这些幼虫。据此写出该生态系统中的一条食物链:______。黄刺蛾幼虫与天牛幼虫之间的关系为______。

(3)黄刺蛾的一生经历了受精卵、幼虫、蛹和成虫四个时期,这种发育过程属于______(填“完全”或“不完全”)变态发育。

(4)进入秋季,叶色逐渐褪绿变红。在日最低平均温度低于8℃、昼夜温差大于13℃时,叶片变色效果最佳,西山漫山红遍、层林尽染。据此分析,影响叶片变红的非生物因素主要是______。

答案和解析

1.【答案】C

【解析】解:由分析可知,在研究生物的进化的过程中,化石是重要的证据,越古老的地层中,形成化石的生物越简单、低等、水生生物较多。越晚近的地层中,形成化石的生物越复杂、高等、陆生生物较多,因此可以证明生物进化的总体趋势是从简单到复杂,从低等到高等,从水生到陆生。可见从无到有不是进化的规律。

故选:C。

此题考查的生物进化的总体趋势的知识,在研究生物的进化的过程中,化石是重要的证据,据此作答.

生物进化的总体趋势的知识在考试中经常出现,要注意熟练掌握和应用.

2.【答案】A

【解析】解:①神创论认为,地球及万物是上帝在大约6000年以前,即公元前4004年10月26日上午9:00 钟创造出来的。自从被上帝创造出来以后,地球上的生命没有发生任何变化。在那个时代,大多数人相信世界是上帝有目的地设计和创造的,由上帝制定的法则所主宰,是有序协调、安排合理、美妙完善且永恒不变的。并且,那个年代所有著名的学者都毫不怀疑地相信圣经的字面解释,神创论的思想对那个时代的科学发展产生了极大的影响。

②自然发生论与神创论差不多同样的古老,人们根据自己双眼对许多表面现象的观察,如腐肉会产生蛆,久不洗澡会生虱子等,得出了低等生物是由非生命物质自然产生的。这叫做自然发生论或自生论。

③生生论:生物只能源于生物,非生命物质绝对不能随时自发地产生新生命。

④宇宙发生论认为宇宙中有无数的星球,生命可能起源于其他星球。人们提出地球生命来源于别的星球或宇宙的“胚种”,根据是地球所有生物有统一的遗传密码及稀有元素埋在酶系中持有特殊重要作用等事实。

故选:A。

此题主要考查的是一些基本的生物学常识,腐草化为萤:腐草能化为萤火虫是传统说法、腐肉生蛆:腐烂的肉能化为蛆虫是传统说法。思考解答。

平时注意多搜集相关的资料,多积累相关的知识。

3.【答案】A

【解析】解:地球上最初没有生命,生命经历了从无到有的发展过程。产生了最初的生命,地球上最早出现的植物--原始的藻类植物与最早出现的动物--原始的单细胞动物。动、植物在地球上发展进化,无脊椎动物的进化历程:原始单细胞动物→原始腔肠动物动物→原始扁形动物动物→原始线形动物动物→原始环节动物→原始软体动物动物→原始节肢动物动物→原始棘皮动物动物;无脊椎动物→脊椎动物;

脊椎动物的进化历程:原始鱼类→原始两栖类→原始爬行类→原始鸟类、哺乳类。因此动物在地球上出现的顺序是⑤无脊椎动物、①鱼类、③两栖类、②爬行类、④鸟类、⑥哺乳类。

故选:A。

动物进化历程:无脊椎动物→原始鱼类→原始两栖类→原始爬行类→原始鸟类、哺乳类。

解答此类题目的关键是记住动物进化的历程。

4.【答案】C

【解析】解:在人类发展和进化中的重大事件件有:直立行走--制造和使用工具——大脑进一步发达——语言的产生——学会用火。直立行走是进化发展的基础,直立行走是人类脱离森林束缚,开拓新家园的标志,是使用工具制造工具的基础。恩格斯曾指出,直立行走是从猿到人转变过程中具有决定意义的一步。古猿的直立行走造成了前后肢的分工,直立行走使古人类能够将前肢解放出来,使用工具。前肢所从事的活动越来越多,上肢更加灵巧。所以人类祖先与猿分界的重要标志是能否直立行走。

故选:C。

人类和现代类人猿的共同祖先是森林古猿,现代类人猿包括大猩猩、黑猩猩、长臂猿和猩猩。在人类发展和进化中的重大事件件有:直立行走——制造和使用工具——大脑进—步发达——语言的产生——学会用火。

解答此类题目的关键是理解直立行走是从猿到人转变过程中“具有决定意义的一步”。

5.【答案】D

【解析】解:A、自然选择是不断地进行,通过一代代的生存环境的选择作用,故现代角马的角发达不是代代使用的结果,A错误;

B、物种变异被定向地向着一个方向积累,于是性状逐渐和原来的祖先不同了,这样新的物种就形成了。不是繁衍后代的结果,B错误;

C、古代的雄鹿的鹿角存在着发达和不发达的变异,雄鹿之间为争夺配偶要进行生存斗争,由于生存斗争,有发达鹿角的个体能够得到配偶并把这种变异遗传下去,不是定向变异的结果,C错误;

D、达尔文认为,没有发达鹿角的个体因争夺不到配偶,其变异就不会遗传下去;经过一代代的进化下去,就成了今天的有发达鹿角的雄鹿,这是自然选择的结果,D正确。

故选:D。

自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择。

生物的变异是随机产生的,是不定向的,而选择则是定向的,选择的过程实质上是一个淘汰的过程。

6.【答案】C

【解析】解:如图生命树

植物的进化历程:原始藻类植物→(原始苔藓植物和原始蕨类植物)→原始的种子植物(包括原始裸子植物和原始被子植物),而被子植物与裸子植物相比出现了花与果实,使其繁殖能力更强、后代的成活率更高,适应能力更强,也就更高级。故C符合题意。

故选:C。

本题考查生物进化的历程,可以通过生物进化树来解答。

植物的进化历程知识点是中考热点。

7.【答案】B

【解析】解:人类和类人猿的关系最近,是近亲,它们有共同的原始祖先是森林古猿。新生代是地球历史的最近6500万年的地质时代。新生代开始时,中生代占统治地位的爬行动物大部分绝灭,繁盛的裸子植物迅速衰退,为哺乳动物大发展和被子植物的极度繁盛所取代。因此,新生代称为哺乳动物时代或被子植物时代。哺乳动物的进一步演化,适应于各种生态环境,分化为许多门类。到第三纪后期出现了最高等动物--原始人类。

故选:B。

此题考查的是人类的起源问题,据此答题。

这部分内容在考试中经常出现,注意掌握。

8.【答案】B

【解析】解:人类的进化通常分为:南方古猿、能人、直立人、智人四个阶段。其中南方古猿能使用天然的工具,但不能制造工具;能人能制造简单的工具(石器);直立人会打制不同用途的石器,学会了用火,是人类进化最关键的一个阶段;智人已经学会了人工取火,会制造精细的石器和骨器。

故选:B。

人类的进化历程主要经历南方古猿、能人、直立人和智人四个阶段。

南方古猿是人类出现的最初阶段,智人是人类进化的高级阶段,直立人是人类进化的关键阶段。

9.【答案】B

【解析】解:A、生物的分类单位越大,所包含的生物种类越多。A错误;

B、生物的分类单位越小,植物中的共同特征则越多。B正确;

C、同一分类单位中,植物的共同特征较多,但不完全相同。C错误;

D、生物的分类单位越小,所包含的植物种类越少。D错误。

故选:B。

生物分类单位由大到小是界、门、纲、目、科、属、种。界是最大的分类单位,最基本的分类单位是种。分类单位越大,共同特征就越少,相似程度越小,包含的生物种类就越多,亲缘关系越远;分类单位越小,共同特征就越多,相似程度越大,包含的生物种类就越少,亲缘关系越近。

解答此题的关键是明确生物的分类特征。

10.【答案】C

【解析】解:A、水稻、大麦和兰花的种子有一片子叶,都属于单子叶植物,A错误。

B、大麦、百合是单子叶植物,而番茄是双子叶植物,B错误。

C、桃、黄瓜、荷花的种子有两片子叶,都是双子叶植物,C正确。

D、水稻、青稞、百合的种子有一片子叶,都属于单子叶植物,D错误。

故选:C。

单子叶植物和双子叶植物都属于种子植物中的被子植物,都能产生种子,种子的基本结构都是种皮和胚。

单子叶植物的种子有一片子叶,叶脉多为平行脉,根为须根系,花基数多为3数或3的倍数;

双子叶植物的种子有两片子叶,叶脉多为网状脉,根多为主根系,花基数多为4、5或4、5的倍数。

熟记双子叶植物和单子叶植物的主要区别,一是要知道种子的结构,二是要知道什么是单子叶植物和双子叶植物。

11.【答案】C

【解析】解:哺乳动物的特点是:体表被毛,具有保温作用,牙齿分化,食性复杂,大脑发达,体内有膈,用肺呼吸,体温恒定,胎生哺乳的生殖发育特点,提高了后代的成活率,而有坚韧的卵壳不是哺乳动物的特征而是鸟类的生殖特点.

故选:C

此题考查哺乳动物的主要特征,据此答题

关键知道胎生哺乳和体内有膈是哺乳动物所特有的特征

12.【答案】A

【解析】解:A、葫芦藓有茎、叶的分化,无根,植株矮小,属于苔藓植物,A错误。

B、银杏树又名白果树,种子外没有果皮包被,属于裸子植物,B正确。

C、海带属于藻类植物,结构简单,无根、茎、叶的分化,其根状物起固定作用但没有吸收作用,C正确。

D、大白菜生活在陆地上,具有根、茎、叶、花、果实和种子,种子外面有果皮包被形成果实,属于被子植物,D正确。

故选:A。

植物根据生殖方式的不同可分为孢子植物和种子植物。孢子植物用孢子来繁殖后代,包括藻类植物、苔藓植物和蕨类植物,种子植物用种子来繁殖后代,包括裸子植物和被子植物。种子植物又包括裸子植物和被子植物。

解答此题的关键是明确各植物类群的特征。

13.【答案】A

【解析】解:大多数细菌、真菌是生态系统中的分解者,如果没有分解者,动植物的遗体就会堆积如山,动植物就会丧失生存空间,在自然界中的物质循环中,细菌、真菌把动植物的遗体遗物分解成二氧化碳、水和无机盐,这些物质又能被植物吸收和利用,进而制造有机物,可见,细菌和真菌对于自然界中二氧化碳等物质的循环起着重要的作用。可见A符合题意。

故选:A。

在自然界中的物质循环中,细菌、真菌把动植物的遗体遗物分解成二氧化碳、水和无机盐,这些物质又能被植物吸收和利用,进而制造有机物,可见,细菌和真菌对于自然界中二氧化碳等物质的循环起着重要的作用。

关键点:细菌、真菌作为分解者分解有机物,促进物质循环。

14.【答案】D

【解析】解:哺乳动物一般具有体表被毛;牙齿分化为门齿、犬齿和臼齿;心脏四腔;胎生哺乳;体内有膈;由于哺乳动物的生活环境复杂多变,所以哺乳动物的大脑特别发达;用肺呼吸;体温恒定;神经系统发达等特征。胎生哺乳是哺乳动物特有的生殖发育特点。

鸟类有许多地方适于其在空中飞行:1、鸟的身体呈流线型,体表被有羽毛,这样可以减少空气阻力。前肢特化成翼,宽大的翼又增加了飞行的升力,所以,鸟类可以不用扇动翅膀就可以滑翔很远的距离。2、鸟的骨胳中空,重量很轻,骨骼有愈合较快的现象,以支撑发达的肌肉;鸟直肠很短而且不储存粪便,可以减轻身体的重量。3、鸟类不仅有肺而且有气囊,双重呼吸提高呼吸的效率,可以提供充足的氧气,产生大量的热能适应飞行的需要。鸟类的胸肌特别发达,可以有力地带动翅膀扇动,提供强大的动力。4、鸟的食量特别大,可以保证飞行时能量的供应。鸟类的循环系统发达,供血充足,可以保证肌肉中氧气和能量的供应。因此,鸟类和哺乳动物更适合于陆地上生活的主要原因是结构复杂,恒温,运动机能完善。

故选:D。

在动物界中只有哺乳动物和鸟类为恒温动物,据此答题。

恒温动物更能适应复杂的环境。

15.【答案】C

【解析】解:细菌、真菌等微生物的种类多种多样,大多数细菌、真菌等微生物对人类是有益的,如微生物的发酵在食品的制作中有重要的意义,甲烷菌可以净化污水,乳酸菌可以制作酸奶、泡菜等,少数微生物对人类是有害的,有些微生物能使人或其他生物患病。可见C符合题意。

故选:C。

微生物与人类生活的关系:微生物对人类有害又有益,据此回答。

熟记掌握微生物在自然界中的作用及其与人类的关系是解题关键。

16.【答案】C

【解析】解:由于物质和能量是沿着食物链和食物网传递并且逐级递减,在生态系统中数量最多的是生产者,越往后数量越少。

结合图表给予的信息可知:图表中生物的数量有多到少的顺序是丙、丁、乙、甲,同时也就确定了食物链为:丙→丁→乙→甲,因此在这条食物链中物质和能量流动的方向是丙→丁→乙→甲。

故选:C。

此题考查的是食物链中物质和能量流动。在生态系统中物质和能量是沿着食物链和食物网传递并且逐级递减。结合图表给予的信息正确及书写食物链说法进行解答。

理解物质和能量在沿着食物链传递过程中逐级递减即从多到少,能结合图表给予的信息正确书写食物链是解题的关键是解答本题的关键。

17.【答案】B

【解析】解:做馒头或面包时,经常要用到酵母菌,酵母菌可以分解面粉中的葡萄糖,产生二氧化碳,二氧化碳是气体,遇热膨胀而形成小孔,使得馒头或面包暄软多空。酿制啤酒时也要用到酵母菌,在无氧的条件下,酵母菌分解有机物产生酒精和二氧化碳,B正确。

故选:B。

微生物的发酵在食品的制作中具有重要意义,如蒸馒头、做面包、酿制啤酒等要用到酵母菌。

酵母菌等微生物的发酵在食品的制作中具有重要的意义,做这题主要掌握酵母菌在做馒头和制酒中的应用。

18.【答案】A

【解析】解:在生态系统中,能量是沿着食物链、食物网流动的,能量沿食物链传递的规律是逐级递减的,因此越往食物链的末端,能量越少。因此生物的数量也随着食物链级别的升高而数量减少,可见在一个稳定的生态系统中植物的能量多于草食性动物中的能量,草食性动物中的能量多于肉食性动物中的能量。

故选:A。

能量沿食物链传递的规律是逐级递减的,因此越往食物链的末端,能量越少.因此生物的数量也随着食物链级别的升高而数量减少,

生物的数量随着营养级别的升高,数量逐渐减少.

19.【答案】C

【解析】解:A、植物→鹿→羚羊→山鹰中,羚羊和鹿都是植食性动物,它们不存在捕食关系,A错误。

B、阳光属于非生物部分,而食物链不包括非生物部分,B错误。

C、植物→鼠→蛇→山鹰,正确表示了生产者与消费者的关系,C正确。

D、田鼠是动物属于消费者,而食物链必须从生产者开始,D错误。

故选:C。

食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃这种关系的,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。

掌握食物链的概念,即:在一个生态系统中,生产者和消费者之间存在一种吃与被吃的关系,叫食物链,所以食物链的起点是生产者,终点是消费者,并会灵活运用。

20.【答案】B

【解析】解:用转基因技术培育出高蛋白含量的玉米属于基因工程;进行生物个体克隆是利用动植物细胞的全能性进行的细胞工程;利用细菌的DNA合成大量的人胰岛素属于转基因技术;分离培养微生物是微生物的纯化技术,不是现代生物技术。

故选:B。

生物技术也叫生物工程,包括基因工程、细胞工程、酶工程、发酵工程、生物电子工程、生物反应器、灭菌技术以及新兴的蛋白质工程等,其中,基因工程是现代生物工程的核心。

此题考查了现代生物技术的种类。

21.【答案】D

【解析】解:A、制酱要用到霉菌,A不符合题意;

B、制酒要用到酵母菌,B不符合题意;

C、制豆豉要用到霉菌,C不符合题意;

D、制腊肉使用了晒制与烟熏法,与发酵技术无关,D符合题意.

故选:D.

微生物的发酵技术在食品、药品的制作中具有重要意义,如制馒头或面包和酿酒要用到酵母菌,制酸奶和泡菜要用到乳酸菌,制醋要用到醋酸杆菌,制酱要用到霉菌.

注意掌握发酵技术在食品制作中的应用,平时注意积累相关的例子.

22.【答案】A

【解析】解:克隆羊多莉诞生的过称为:科学家从一只黑脸母羊的卵巢内取出成熟的卵细胞,并剔除其细胞核;从一只芬兰白脸母羊的乳腺细胞中取出细胞核,并移植到黑脸母羊的去核卵细胞内,使其形成一个新的“卵细胞”.然后在实验室里让这个新“卵细胞”发育成胚胎;当胚胎发育到一定的程度,再把它植入另一个苏格兰黑脸母羊的子宫内.这只黑脸“代孕妈妈”经过148天的怀孕过程,生出了白脸羊“多莉”.

故选:A

克隆技术属于现代技术之一,“克隆”的含义是无性繁殖,即由同一个祖先细胞分裂繁殖而形成的纯细胞系,该细胞系中每个细胞的基因彼此相同.如克隆羊“多利”就是用乳腺上皮细胞(体细胞)作为供体细胞进行细胞核移植的,它利用了胚胎细胞进行核移植的传统方式.

对于克隆技术的考查,应从无性生殖的角度去理解.

23.【答案】固定植物体

【解析】解:苔藓植物一般具有茎和叶,但茎中无导管,叶中无叶脉,所以没有输导组织;它没有根,那些有点像根的须状物只有固定功能,没有吸收水分、无机盐的功能,所以只能叫假根。

故答案为:固定植物体。

苔藓植物,没有根,那些有点像根的须状物只有固定功能,没有吸收水分、无机盐的功能,所以只能叫假根。

苔藓植物的主要特征的内容在考试中经常出现,要好好掌握。

24.【答案】输导组织

【解析】解:苔藓植物没有真正的根,虽然有了茎和叶,但茎、叶内无输导组织,所以苔藓植物比较矮小;而蕨类植物有了根、茎、叶的分化,根能吸收大量的水和无机盐,并且体内有输导组织和机械组织,能为植株输送大量的营养物质,因此蕨类植物一般长的比较高大。

故答案为:输导组织。

蕨类植物主要特征:具有真正的根、茎、叶,具有输导组织和机械组织,植株比较高大;叶背面有许多孢子囊,孢子囊中有大量的孢子;受精过程离不开水。

熟记掌握蕨类的主要特征及其与人类生活的关系是解题关键。

25.【答案】脊椎动物体内有脊柱

【解析】解:由分析知道:脊椎动物与无脊椎动物的区别是有无脊柱,脊椎动物体内有脊柱.

故答案为:脊椎动物体内有脊柱

根据动物体内有无脊柱可以把动物分为脊椎动物和无脊椎动物,脊椎动物的体内有脊椎骨构成的脊柱,无脊椎动物的体内没有脊柱.

脊椎动物和无脊椎动物的分类依据是体内有无脊柱.

26.【答案】森林古猿

【解析】解:在距今1200多万年前,森林古猿广泛分布于非、亚、欧地区,尤其是非洲的热带丛林,后来由于环境的变化,森林古猿朝两个方面进化,一部分森林古猿仍然以树栖生活为主,慢慢进化成了现代类人猿,如黑猩猩、猩猩、大猩猩、长臂猿等。另一支却由于环境的改变被迫下到地面上来生活,慢慢的进化成了人类,可见人类和类人猿的关系最近,是近亲,它们有共同的原始祖先是森林古猿。

故答案为:森林古猿

人类和类人猿的关系最近,是近亲,它们有共同的原始祖先是森林古猿。

关键点:人和类人猿的共同祖先是森林古猿。

27.【答案】昆虫

【解析】解:动物大约有150多万种,而昆虫有100万种以上,约占整个动物界的2/3,一般有翅会飞,是动物界中种类最多,数量最大,分布最广的一个类群.

故答案为:昆虫。

节肢动物中的昆虫纲是动物界中种类最多,数量最大,分布最广的一个类群,据此解答。

解题的关键是知道昆虫是动物界中种类和数量最多的动物类群。

28.【答案】能量流动 物质循环

【解析】解:食物链是指生物与生物之间吃与被吃的关系,物质和能量就随着食物链进行传递下去,所以能量流动的同时伴随着物质循环.生态系统的重要功能是能量流动和物质循环.

故答案为:能量流动;物质循环。

生态系统中生物之间的最重要联系是通过食物链和食物网联成一个整体,所以食物链和食物网是生态系统中能量流动和物质循环的主渠道。

掌握生态系统物质和能量是沿着食物链和食物网流动等知识是解题的关键。

29.【答案】核移植 细胞培养 胚胎移植

【解析】解:当胚胎发育到一定程度后,再被植入动物子宫中使动物怀孕,便可产下与提供细胞核者基因相同的动物。它是一种无性繁殖技术。克隆“多莉”的过程中采用了细胞核移植、细胞培养、胚胎移植等现代生物技术。

故答案为:核移植;细胞培养;胚胎移植

克隆指的是先将含有遗传物质的供体细胞的核移植到去除了细胞核的卵细胞中,然后促使这一新细胞分裂繁殖发育成胚胎。

解答此类题目的关键是熟知克隆的过程。

30.【答案】克隆技术 转基因技术

【解析】解:生物技术是指人们以现代生命科学为基础,结合其他科学的原理,采用先进的科学手段,按照预先的设计改造生物体或加工生物原料,为人类生产出所需产品或达到某种目的,生物技术主要包括传统的发酵技术和现代生物技术。现代生物技术主要包括克隆技术、转基因技术。克隆指的是先将含有遗传物质的供体细胞的核移植到去除了细胞核的卵细胞中,然后促使这一新细胞分裂繁殖发育成胚胎。当胚胎发育到一定程度后,再被植入动物子宫中使动物怀孕,便可产下与提供细胞核者基因相同的动物,它是一种无性繁殖技术。

故答案为:克隆技术;转基因技术

生物技术是指人们以现代生命科学为基础,结合其他科学的原理,采用先进的科学手段,按照预先的设计改造生物体或加工生物原料,为人类生产出所需产品或达到某种目的。生物技术它主要包括发酵技术和现代生物技术,现代生物技术主要包括转基因技术和克隆技术。

解答此类题目的关键是知道科学技术是一把双刃剑,生物技术的发展为人类带来了巨大的利益,生物技术的局限性来了一些明显的或潜在的威胁或一些社会伦理问题。任何事物都是利弊共存的,要辩证的看待。

31.【答案】计划生育

【解析】解:坚持晚婚、晚育,对于国家来说,有利于控制人口过快增长;对于个人来说,有利于青年的健康、工作和学习。少生是控制人口过快增长的关键,从而降低人口的出生率,优生有利于提高我国的人口素质。可见A符合题意。

故答案为:计划生育。

我国计划生育的具体要求是晚婚、晚育、少生、优生。

做这题的关键是熟练掌握我国计划生育的要求,以及每项要求的意义。

32.【答案】鳍

【解析】解:鱼类大都生活在水中,身体呈流线形,体表有鳞片能分泌粘液具有保护作用还可以减少水的阻力;呼吸器官是鳃,吸收水中的溶解氧;用鳍游泳,鳍的作用是游动及平衡的器官;鱼鳍分为胸鳍、腹鳍、背鳍、臀鳍和尾鳍,靠尾部和躯干部的左右摆动向前游动。

故答案为:鳍。

鱼类的特征有:生活在水中,鱼体表大都覆盖有鳞片,减少水的阻力,用鳃呼吸,用鳍游泳,靠尾部和躯干部的左右摆动和鳍的协调作用来不断向前游动。

鱼之所以能够在水中生活,有两个特点至关重要.一是具有鳍,能在水中游泳;二是具有鳃,能在水中呼吸。

33.【答案】原始地球 原始大气 闪电 沸水 有机物 在原始地球的条件下,无机小分子物质可以生成构成生物体的有机小分子物质

【解析】解:(1)图中所示B装置的电极放电模拟原始天空的闪电,甲烷、氨气、氢气、水蒸气等气体模拟原始大气,原始大气中没有氧气。因此该装置模拟了原始地球的条件和原始大气的成分。

(2)这个实验通过两个电极放电产生电火花,模拟原始天空的闪电,为其提供能量,以激发密封装置中的不同气体发生化学反应。

(3)图中A里是用来产生水蒸气的沸水。

(4)图中C装置里是反应后的产物和水蒸气冷却形成液体,是含有有机物的液体。

(5)米勒通过这个实验证实了生命起源的第一步,从无机小分子物质形成有机小分子物质,在原始地球的条件下是完全可能实现的。说明在原始地球的条件下,无机小分子物质可以生成构成生物体的有机小分子物质。

故答案为:(1)原始地球;原始大气。

(2)闪电。

(3)沸水。

(4)有机物。

(5)在原始地球的条件下,无机小分子物质可以生成构成生物体的有机小分子物质。

有关生命起源的学说有很多,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说。这一假说认为,地球上的生命是在地球温度逐步下降以后,在极其漫长的时间内,由非生命物质经过极其复杂的化学过程,一步一步地演变而成的。化学起源说将生命的起源分为四个阶段:第一个阶段,从无机小分子生成有机小分子的阶段;第二个阶段,从有机小分子物质生成生物大分子物质;第三个阶段,从生物大分子物质组成多分子体系;第四个阶段,有机多分子体系演变为原始生命。

此题考查了米勒的实验过程及实验结论:原始地球上尽管不能形成生命,但能产生构成生物体的有机物。

34.【答案】水稻 猫头鹰 捕食 食物网 5 水稻→蝗虫→鸟→蛇→猫头或水稻→蝗虫→青蛙→蛇→猫头鹰 竞争 捕食 竞争 增多 自动调节 越强 水稻→鼠→猫头鹰 猫头鹰 非生物部分 分解者

【解析】解:(1)生产者主要是指绿色植物,它们能进行光合作用将太阳能转变为化学能,将无机物转化为有机物,并将太阳能储存在有机物中。故此生态系统中作为生产者的生物是水稻。

(2)通过食物链和食物网,生态系统进行着物质循环和能量流动,能量流动的特点是单向流动,逐级递减,所以在生态系统中,生物所处的营养级别越高,所获得能量就越少,生物的数量就越少。该生态系统中数量最少的消费者是猫头鹰。在生态系统中消费者和生产者之间是吃与被吃的关系,这就形成了食物链,它们相互关联就形成了食物网。

(3)食物链是消费者和生产者之间吃与被吃的关系。每条食物链都应从生产者(绿色植物)开始,一直到该生态系统中没有其他消费者吃它为止。此食物网中的食物链有:水稻→鸟→蛇→猫头鹰,水稻→鼠→蛇→猫头鹰,水稻→蛇→猫头鹰,水稻→蝗虫→鸟→蛇→猫头鹰,水稻→蝗虫→青蛙→蛇→猫头鹰,共5条。营养级越长食物链越长,因此最长的一条是:水稻→蝗虫→鸟→蛇→猫头鹰 或 水稻→蝗虫→青蛙→蛇→猫头鹰。

(4)鼠和蝗虫都以水稻为食物,两者之间存在竞争关系。鹰以蛇为食,同时鹰和蛇又以鼠为食,故鹰和蛇既有捕食关系,又有竞争关系。

(5)如果猫头鹰和蛇的数量大量减少,由于鼠和青蛙缺少天敌,鼠和青蛙的数量会增加。但鼠和青蛙的数量不会无限制地增加,这是因为生态系统具有一定的自我调节能力,生物种类越多,这种能力就越强。

(6)根据能量单向流动逐级递减的特点,食物链越长,能量流失越多,食物链越短,能量流失的越少。因此猫头鹰能量消耗最少的食物链是最短的,即水稻→鼠→猫头鹰。

(7)有毒物质会在生物体内进行生物富集,所以生物的营养级别越高体内的有毒物质就越高。故体内积存重金属污染物最多的生物是鹰。

(8)生态系统包括生物成分和非生物成分,非生物成分主要包括:光,水,温度,空气,土壤等,生物成分包括生产者、消费者和分解者。因此,该生态系统只表示了部分组成成分,图中未表示的组成成分还有非生物环境和分解者。

故答案为:(1)水稻。

(2)猫头鹰;捕食(吃与被吃 );食物网。

(3)5;水稻→蝗虫→鸟→蛇→猫头或水稻→蝗虫→青蛙→蛇→猫头鹰。

(4)竞争;捕食;竞争。

(5)增加;自动调节;越强。

(6)水稻→鼠→猫头鹰。

(7)猫头鹰。

(8)非生物部分;分解者。

(1)链是在生态系统中,不同生物之间由于吃与被吃的关系而形成的链状结构。营养级是指生物在食物链之中所占的位置。

(2)生态系统具有一定的自我调节能力,但这种调节能力是有一定限度的。如果外界干扰超过了这个限度,生态系统就会被破坏。各种生物的种类和数量都是维持在一定的比例,说明具有一定的自我调节能力。一般情况下,生物种类越多、营养结构越复杂,生态系统的自动调节能力越强。

(3)能量在沿着食物链流动的过程中是逐级递减的,一般只有10%~20%的能量能够流入下一个营养级。

本题考查学生对生态系统的组成及作用、食物链书写等知识点掌握情况。

35.【答案】解:利用乳酸菌在无氧条件下将葡萄糖转化为乳酸,用来制作酸奶和泡菜,故①连接B。

利用曲霉将淀粉分解成葡萄糖,再利用酵母菌在无氧条件下将葡萄糖转化为成二氧化碳和酒精,用来制作甜酒,故②连接A。

利用酵母菌在有氧条件下将葡萄糖转化为二氧化碳和水,二氧化碳遇热膨胀,使面团中出现许多小孔,用来制作面包、馒头,故③连接C。

鸟类的体温不会随着环境温度的变化而改变,属于恒温动物,故④连接E。

爬行动物的体温会随着环境温度的变化而改变,属于变温动物,⑤连接D。

故答案为:

【解析】(1)发酵是指复杂的有机物在一定的条件下被细菌或真菌分解成某些简单的产物的过程。

(2)恒温动物是指体温不会随着环境温度的变化而改变的动物。包括鸟类和哺乳动物。变温动物是指体温随着环境温度的变化而改变的动物。包括所有无脊椎动物和脊椎动物中的鱼类、两栖动物和爬行动物。

明白各种生物的特征及用途是解题的关键。

36.【答案】水、光、温度、空气等 河泥、金鱼藻 通过光合作用提供氧 C D

【解析】解:(1)非生物成分包括阳光、空气、水和土壤等。比较A、B、C瓶可知,它们具有相同的非生物因素:水、光、温度、空气等。

(2)A装置没有金鱼藻和河泥,B装置没有河泥,C装置有金鱼藻和河泥。因此装置A与C,装置B与C形成两组对照实验,装置C金鱼存活的时间最长25天,因此可知与小鱼的存活时间有关的实验条件是金鱼藻、河泥。

(3)金鱼的存活需要食物和氧气,光合作用制造有机物,释放氧气。比较A、B不同的变量是金鱼藻,没有金鱼藻的图A金鱼活的时间短3天,有金鱼藻的图B金鱼活的时间长11天,可知水藻的作用是进行光合作用释放氧气,为金鱼提供食物和氧气,因此金鱼活的时间长。

(4)C、D装置中不同的变量是光照,有光的装置C金鱼存活的时间长25天,表明金鱼藻在光下进行光合作用制造有机物释放氧气;没有光照的装置D金鱼的存活时间短,2天,表明金鱼藻在无光的条件下,没有进行光合作用制造有机物释放氧气。因此通过比较CD两个生态瓶实验结果的比较,可以说明金鱼藻的光合作用需要光。

故答案为:(1)水、光、温度、空气等。

(2)河泥、金鱼藻。

(3)通过光合作用提供氧。

(4)C;D。

生态因素分为生物因素和非生物因素:生物因素是指生物与生物之间的相互关系。非生物因素主要包括阳光、空气、温度、水分和土壤等,作用是为生物提供食物、能量和生存空间。

这类试题综合性比较强,考查的内容跨度大,要做好这类试题,不但要知识掌握牢固,还要有对知识的整合能力。

37.【答案】生产者;被子;元宝枫→天牛幼虫→食虫鸟;竞争;完全;温度

【解析】解:(1)生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌)。所以元宝枫是生态系统成分中的生产者,

其种子外有果皮包被,属于被子植物。

(2)生态系统中生产者与消费者之间吃与被吃的关系构成食物链,该生态系统中的一条食物链:元宝枫→天牛幼虫→食虫鸟;或元宝枫→黄刺蛾幼虫→食虫鸟。黄刺蛾幼虫与天牛幼虫都以元宝枫叶片为食,二者之间形成竞争关系。

(3)黄刺蛾的一生经历了受精卵、幼虫、蛹和成虫四个时期,这种发育过程属于完全变态发育。

(4)影响生物生活的环境因素可以分为两类:一类是光、温度、水、空气等非生物因素,另一类是生物因素。昼夜温差大于13℃时,叶片变色效果最佳,所以影响叶片变红的非生物因素主要是温度。

故答案为:

(1)生产者; 被子

(2)元宝枫→天牛幼虫→食虫鸟 或元宝枫→黄刺蛾幼虫→食虫鸟; 竞争

3)完全

4)温度

1、生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌)。

2、影响生物生活的环境因素可以分为两类:一类是光、温度、水、空气等非生物因素,另一类是生物因素。

3、蜜蜂、家蚕等昆虫的发育要经过受精卵、幼虫、蛹、成虫4个时期,而且幼虫和成虫在形态结构和生活习性上有明显的差异,这样的发育过程叫完全变态。

理解掌握生态系统的组成及环境对生物的影响。

第2页,共3页

第1页,共3页

同课章节目录