2021-2022学年河南省商丘市天元中学等校八年级(上)质检生物试卷(一)(word版 含答案解析)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年河南省商丘市天元中学等校八年级(上)质检生物试卷(一)(word版 含答案解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 85.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-02-17 19:48:43 | ||

图片预览

文档简介

2021-2022学年河南省商丘市天元中学等校八年级(上)质检生物试卷(一)

注意:本试卷包含Ⅰ、Ⅱ两卷。第Ⅰ卷为选择题,所有答案必须用2B铅笔涂在答题卡中相应的位置。第Ⅱ卷为非选择题,所有答案必须填在答题卷的相应位置。答案写在试卷上均无效,不予记分。

一、选择题(本大题共20小题,共20.0分)

运动是动物主动适应环境的表现,其意义是( )

①有利于获取足够的食物

②有利于迁移到适宜的环境

③有利于生存和繁衍后代

④有利于逃避敌害

A. ①② B. ①③ C. ①③④ D. ①②③④

袋鼠前肢短、后肢长,这与它的哪种运动方式相适应( )

A. 行走 B. 跳跃 C. 爬行 D. 奔跑

动物适于飞行的结构不包括( )

A. 昆虫的足 B. 昆虫的翅 C. 鸟的翼 D. 蝙蝠的翼膜

在动物的运动方式中,能适应更广阔空间生活的是( )

A. 游泳 B. 爬行 C. 行走和跳跃 D. 飞行

纸飞机在空中运动与动物的哪种运动方式相似( )

A. 飞行 B. 飘行 C. 滑翔 D. 滑翔与飞行

下列哪些结构适于在水中游泳( )

①鳍

②趾间有发达的蹼的足

③翼

④趾间无发达的蹼的足

⑤鳍状的附肢

⑥翼膜

⑦翅

⑧步行足

A. ①②⑤ B. ①③④ C. ①⑥⑦ D. ④⑦⑧

“站如松,坐如钟”,青少年如果长期不注意坐立行的正确姿势,骨骼会发生变形,原因是( )

A. 骨内无机物的含量多 B. 骨内有机物的含量超过

C. 骨太长 D. 骨太短

儿童少年造血机能比成年人强的原因是( )

A. 脾中有大量的造血组织 B. 骨松质中有大量的红骨髓

C. 骨膜中有大量造血细胞 D. 骨髓腔中有大量红骨髓

甲乙两位同学体重相等,甲的肌肉占体重20%,乙的肌肉占体重的40%,由此可知( )

A. 甲比乙注意锻炼 B. 乙比甲注意锻炼

C. 甲、乙都注意锻炼 D. 乙比甲肥胖一些

“引体向上”是一项体育运动。下列关于人完成该项动作的描述错误的是( )

A. 只有上肢骨骼肌参与 B. 有多组骨骼肌群参与

C. 需要多系统的配合 D. 需要神经系统的调节

小明进入青春期后,身高迅速增长,主要是因为下列哪一项在起作用( )

A. 下肢骨骨松质中的红骨髓 B. 下肢骨骨质中的有机物

C. 下肢骨骨膜内层的成骨细胞 D. 下肢骨骨骺端软骨层的细胞

人的咀嚼动作是由咀嚼肌的收缩而牵引头骨中的某一块骨引起的,这块骨是( )

A. 上颌骨 B. 下颌骨 C. 脑颅骨 D. 颧骨

一块骨骼肌就是一个器官,因为( )

A. 一块骨骼肌能够独立完成人体的多个动作

B. 骨骼肌附着在骨上

C. 一块骨骼肌由肌肉组织、结缔组织构成,其中还有血管和神经,而且具有收缩的功能

D. 骨骼肌广泛地分布于人体的各个部位

赛龙舟是端午节的传统习俗,当队员奋力划桨时,关节和骨骼肌作用分别是( )

A. 支点、杠杆 B. 杠杆、动力 C. 动力、支点 D. 支点、动力

下列关于动物行为的说法,正确的是( )

A. 先天性行为能使动物适应环境,有利于生存和繁殖

B. 学习行为一旦形成就不会改变

C. 先天性行为和学习行为是两种截然不同、互不相关的行为类型

D. 学习行为可以不受遗传因素的限制,使动物适应更为复杂的环境

唐代诗人杜甫的诗句“穿花蛱蝶深深见,点水蜻蜓款款飞”中分别描绘了两类昆虫的哪些行为( )

A. 防御、取食 B. 防御、迁徙 C. 取食、繁殖 D. 迁徙、繁殖

动物的攻击行为有利于( )

A. 个体的生存 B. 种族的延续 C. 个体的发育 D. A和B

下列人类活动,哪一项不是利用了动物的节律行为?( )

A. 到野外打野兔 B. 白天到田野捉蝴蝶

C. 退潮时到海边捉螃蟹 D. 晚上到树林里捉蝉的幼虫

自然界中很多动物形成一定的社会,具有一系列的社会行为。社会行为的特征包括( )

A. 有一定的组织 B. 成员间有明确的分工

C. 有的群体形成等级 D. 前三项都包括

某生物学习小组利用甲乙丙三种动物探究动物的绕道取食行为,动物甲乙丙完成绕道取食前尝试的次数分别为180次、8次、50次,分析数据可知,三种动物的学习能力从高到低的顺序是( )

A. 甲→乙→丙 B. 乙→丙→甲 C. 丙→乙→甲 D. 丙→甲→乙

二、简答题(本大题共4小题,共30.0分)

由于动物的生活环境日趋恶化,动物界决定开一场有纪念意义的花样运动会,特邀人类前去观看,以唤起人类对生存环境的关注。许多动物积极报名参加,有鲫鱼、乌贼、水母、虾、蛙、蚯蚓、羚羊、猎豹、大雁、鹦鹉、蜜蜂、鹰等。比赛将在陆地、空中、水中三个运动场地同时进行。根据以上材料,分析并回答下列问题:

(1)适合在陆地参赛的“运动员”是羚羊、其中羚羊的运动方式有多种,请写出其中的两种:______。

(2)乌贼是在水中的“运动员”,它依靠头部下面的漏斗喷水和 ______的摆动推动身体进行快速的倒退运动;与它同组的还有蛙,蛙的后肢发达,趾间有发达的 ______;乌贼和蛙适应水环境的运动方式是 ______。

(3)鹰是在空中的“运动员”,鹰代表的鸟类动物主要是依靠 ______飞行的。鹰在比赛结束停止飞行时,必须减慢振翅的频率和 ______,并伸出双腿着地。

(4)通过观看比赛,人们发现自然界中动物的运动方式是多种多样的,它们的运动方式与其 ______是相适应的。

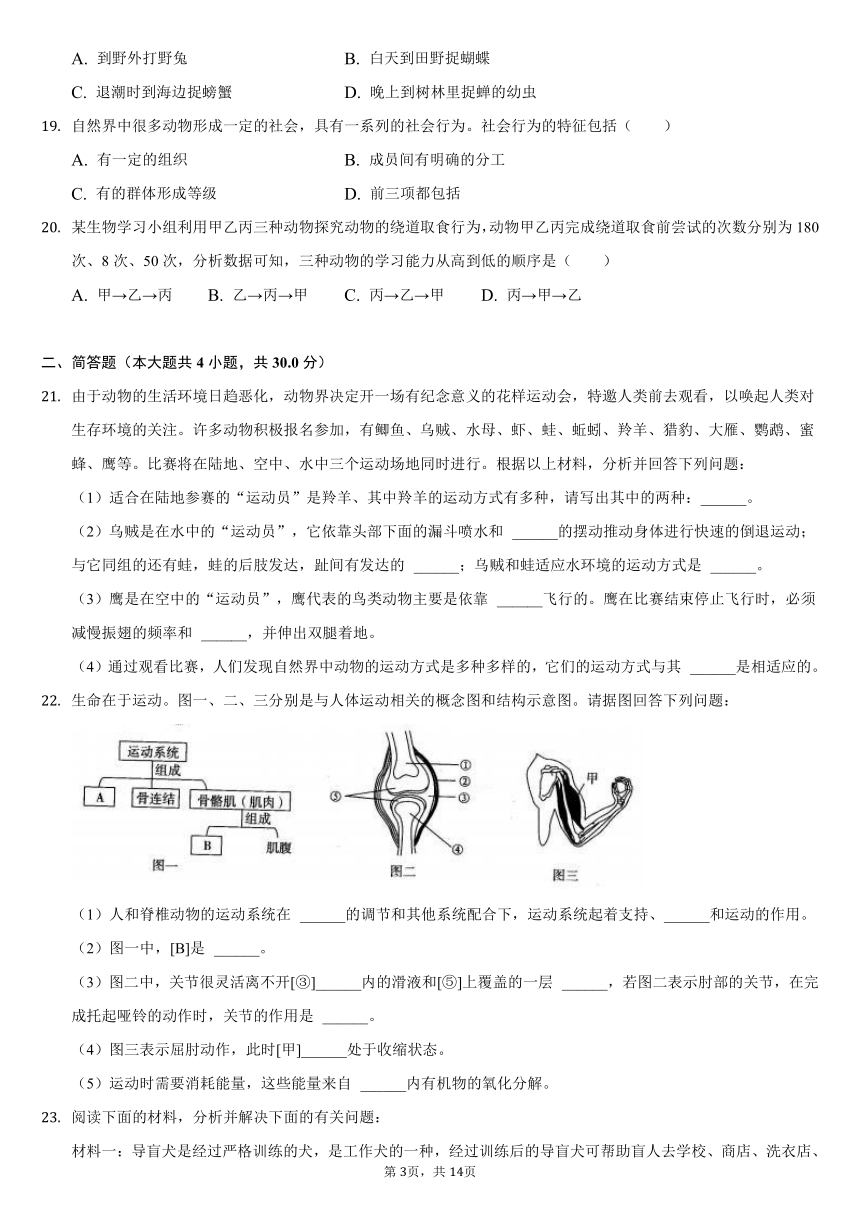

生命在于运动。图一、二、三分别是与人体运动相关的概念图和结构示意图。请据图回答下列问题:

(1)人和脊椎动物的运动系统在 ______的调节和其他系统配合下,运动系统起着支持、______和运动的作用。

(2)图一中,[B]是 ______。

(3)图二中,关节很灵活离不开[③]______内的滑液和[⑤]上覆盖的一层 ______,若图二表示肘部的关节,在完成托起哑铃的动作时,关节的作用是 ______。

(4)图三表示屈肘动作,此时[甲]______处于收缩状态。

(5)运动时需要消耗能量,这些能量来自 ______内有机物的氧化分解。

阅读下面的材料,分析并解决下面的有关问题:

材料一:导盲犬是经过严格训练的犬,是工作犬的一种,经过训练后的导盲犬可帮助盲人去学校、商店、洗衣店、街心花园等。它们习惯于颈圈、导盲牵引带和其他配件的约束,懂得“来”“前进”“停止”等口令,可以带领盲人安全地走路,当遇到障碍和需要拐弯时,会引导主人停下以免发生危险。一条训练有素的导盲犬会引领主人穿梭在繁忙的人流和街道中。此外,导盲犬还具有自然平和的心态,会适时站立、拒食、帮助盲人乘车、传递物品,对路人的干扰不予理睬,同时也不会对他们进行攻击。

材料二:每到秋天,北方的严寒气候不再适合一些鸟类生存,它们便会飞往温暖的南方。

(1)导盲犬即使走很远,也不会忘记回家的路,它出去时走一段路就要撒尿,这是它利用气味留下信息,方便自己认路或“划地盘”。根据动物行为的功能来看,导盲犬的这种行为属于 ______行为。

(2)在导盲犬训练中心,训练师要对执行口令准确的导盲犬进行食物奖励,这样做的目的是 ______。

A.饲喂导盲犬

B.巩固形成的学习行为,防止该行为消退

C.增加体能

D.熟悉训练师

(3)从动物行为的类型来看,材料二中鸟类的迁徙属于 ______行为。

(4)鸟类在迁徙的过程中会群聚在一起,从动物行为的类型来看,这种行为属于 ______行为;鸟类在遇到危险后会立即躲避,这种行为属于 ______行为。

(5)春天来临,鸟类又会回到北方。春暖花开,鸟类开始忙着搭建鸟巢。从动物行为的类型看,鸟类的这种行为属于 ______行为。

(6)鸟类和 ______(选填“同种”或“不同种”)生物个体之间才会发生攻击行为。

请回答探究动物绕道取食的几个问题:

资料背景:“尝试与错误”是常见的学习行为。如蚯蚓要经过大约200次尝试,遭受许多轻微的电击才能学会直接爬向潮湿的暗室。动物越高等,学习能力越强,学会某种行为中“尝试与错误”的次数越少。当动物和它所发现的食物之间设有障碍物时,它可能会经过若干次“尝试与错误”,学会绕道取食。

(1)提出问题:动物能否绕道取食?

(2)作出相应的假设:动物 ______。

(3)如果用鸡做实验,发现通过18次的“尝试与错误”后,取到食物。由此可以得出的结论是:动物经过多次“______”后取到食物。

(4)如果增加实验中的障碍,预计鸡绕道取食所经过的“尝试与错误”的次数会 ______。

(5)在同样的实验条件下,把鸡换成狗做实验,其经过的“尝试与错误”的次数是否一样?______。这说明了不同的动物 ______。

(6)若用不同的蚯蚓或不同的动物分别做实验,它们“尝试与错误”的次数会不同,这说明这种行为受到 ______的影响。

(7)从行为获得的途径看,以上动物绕道取食的行为属于 ______行为。

答案和解析

1.【答案】D

【解析】解:动物通过运动,比较迅速地改变自身的空间位置,以利于寻找食物、有利于动物寻找配偶,有利于逃避敌害和繁衍种族,动物的运动对动物的自身生存和繁衍后代有着十分重要的意义。

故选:D。

动物行为有利于生殖;有利于获取足够的食物;有利于获得适宜的生存环境。

掌握动物行为的意义是解题的关键。

2.【答案】B

【解析】解:动物通过运动,能比较迅速的改变自身的空间位置,以利于寻找食物、逃避敌害和繁衍种族.动物因种类不同,生存环境各异,其运动方式也大相径庭.袋鼠生活在澳大利亚广阔的草原,袋鼠的前肢短小,后肢发达,强键而有力,适于跳跃,最高可跳到4米,最远可跳至13米,可以说是跳得最高最远的哺乳动物.袋鼠在跳跃过程中用尾巴进行平衡.

故选:B.

本题考查的是动物的运动方式,运动是动物区别于其他生物的一个显著特征.陆生动物一般都具有支持躯体和运动的器官,用于爬行、行走、跳跃、奔跑、攀援等多种运动方式,以便觅食和避敌.

动物的运动方式多种多样,可根据其结构特点和环境特点具体分析.

3.【答案】A

【解析】解:多数鸟类会飞行,其结构特征总是与其生活相适应的.如前肢变成翼,有大型的正羽,排成扇形,适于飞行;多数昆虫具有2对翅,蝙蝠的翼膜是其飞行器官,昆虫胸部有三对足,爬行,第三对足有的进化成跳跃足,如蝗虫,适于陆生.因此,动物适于飞行的结构不包括昆虫的足.

故选:A

此题考查飞行动物的特点,翼和翅是飞行器官,据此答题.

解答此类题目的关键是理解飞行动物生生活相适应的特点.

4.【答案】D

【解析】解:动物的种类不同,运动方式也不同,它们的外部形态和内部结构都与运动方式相适应。在飞行、奔跑、跳跃、行走、爬行、蠕动、游泳等方式中,飞行是适应更广阔空间生活的运动方式。

故选:D

动物因种类不同,生存环境各异,其运动方式也大相径庭,动物运动的方式多种多样,主要有飞行、奔跑、跳跃、行走、爬行、蠕动、游泳等方式。

对于本知识的掌握,可以通过绘制知识结构图来记忆。知识的形象化,一个是便于记忆,另一个可以将知识系统化,便于理解。

5.【答案】C

【解析】解:滑翔指无动力(或关闭发动机)的重于空气的航空器利用重力及风力做下滑或其他的飞行运动;飞行是指用翼在空中迅速行进,飘行不是动物运动方式,纸飞机的运动方式是滑翔。

故选:C。

动物因种类不同,生存环境各异,其运动方式也大相径庭,动物运动的方式多种多样,主要有飞行如鸟类、奔跑、跳跃、行走、爬行、蠕动如蚯蚓、游泳等方式。

明确纸飞机的运动方式是解题的关键。

6.【答案】A

【解析】解:由于自然环境的复杂多变,动物在进化的过程中,形成了各自独特的运动方式。对于不同种动物来说,动物运动方式的多样性是对不同环境的适应。

①鱼靠鳍游泳,适合水中生活;

②青蛙趾间具蹼的足,主要是用来划水,有利于水中生活;

③翼,主要是空中生活的动物,如鸟类、昆虫等;

④趾间无蹼的足,如大部分鸟的足,适合陆地生活;

⑤鳍状附肢,鱼类的胸鳍和腹鳍,相当于陆生脊椎动物的前肢和后肢,故称鳍肢。在水生哺乳动物中,如鲸目的鲸、白鳍豚、海豚,鳍足目的海狗、海豹等,前肢和后肢特化成似鱼类的鳍肢,故称鳍状肢,有利于水中生活;

⑥翼膜,适于飞行;

⑦翅,属于适于陆地生活的动物所具有的器官,如鸟类或昆虫的翅;

⑧步行足,昆虫等甲壳动物用于步行的足,适于陆地生活。

综上所述,①②⑤适合水中生活。

故选:A。

动物因种类不同,生存环境各异,其运动方式也大相径庭,动物运动的方式多种多样,主要有飞行如鸟类、奔跑、跳跃、行走、爬行、蠕动如蚯蚓、游泳等方式。

关键知道由于动物具有不同的运动器官所以它们的运动方式也不同。

7.【答案】B

【解析】解:ACD、通过分析可知,青少年骨骼会发生变形的原因是骨内有机物的含量超过,不是骨内无机物的含量多,骨太长、骨太短,ACD不正确;

B、通过分析可知,青少年骨骼会发生变形的原因是骨内有机物的含量超过,B正确。

故选:B。

骨的成分包括有机物和无机物,有机物越多,骨的柔韧性越强,无机物越多,骨的硬度越大;在不同时期,骨的成分不同,如下表:

所以在青少年的骨中,骨内有机物的含量超过,骨的弹性大,容易变形,所以青少年要注意坐立行的正确姿势。

少年的骨中有机物越多,柔韧性较强,老年人的骨中无机物较多,易骨折。

8.【答案】D

【解析】解:人体内的骨髓有两种,一种是红骨髓,另一种是黄骨髓。幼年时人的骨髓腔里是红骨髓,具有造血功能。成年后骨髓腔里的红骨髓转变成了黄骨髓失去造血功能。但当人体大量失血时,骨髓腔里的黄骨髓还可以转化为红骨髓,恢复造血的功能。在人的骨松质里有红骨髓,终生具有造血功能,可见骨髓位于骨髓腔和骨松质中。因此儿童少年造血机能比成年人强的原因是骨髓腔里是红骨髓具有造血功能。

故选:D。

此题主要考查的是骨髓的分布和功能的知识,可以从骨髓特性和功能方面来切入。

关键点:骨髓位于骨髓腔和骨松质中,红骨髓,终生具有造血功能。

9.【答案】B

【解析】解:由分析可知,甲和乙在体重相同的情况下,甲的肌肉占的比重比乙的小,体育锻炼可以增大肌肉重量已被大量实验所证实,而且体育锻炼增加肌肉重量的效果也是非常明显的,可见乙比甲锻炼的多.

故选:B.

体育锻炼,能促进血液循环,加强骨骼肌的营养,使肌细胞获得更多的营养,使肌细胞变粗,体积增大.因此体育锻炼和运动可以使肌肉体积增大,肌肉重量就增加.

解答此类题目的关键是熟知体育锻炼对骨骼肌的影响.

10.【答案】A

【解析】解:A、做“引体向上”时,是在神经系统的调节下,多组肌肉的协作完成,A错误。

B、有多组骨骼肌群参与,如屈肘时肱二头肌收缩,肱三头肌舒张,B正确。

C、不仅靠运动系统来完成的,它需要神经系统的控制和调节,它需要能量的供应,因此还需要消化系统、呼吸系统、循环系统等系统的配合,C正确。

D、人体完成一个运动都要有神经系统的调节,有骨、骨骼肌、关节的共同参与,多组肌肉的协调作用,才能完成,D正确。

故选:A。

骨骼肌收缩,牵动着它所附着的骨,绕着关节活动,于是躯体就产生了运动。

各类动物的运动都是在神经系统的调节和控制下完成的。

11.【答案】D

【解析】解:骨的生长包括长长和长粗,长骨的两端与骨干之间有软骨层,软骨层能够不断地产生新的骨组织,使骨长长;骨膜内的成骨细胞能够不断产生新的骨质,使骨长粗。

故选:D。

人进入青春期,身高突增主要是下肢骨的增长,骨的长长与骨骺端软骨层的细胞产生新的骨组织有关,骨的长粗与骨膜内层的成骨细胞有关。

解此题的是理解掌握长骨的两端与骨干之间有软骨层,软骨层能够不断地产生新的骨组织,使骨长长。

12.【答案】B

【解析】解:骨的位置的变化产生运动,但是骨本身是不能运动的。骨的运动要靠骨骼肌的牵拉。骨骼肌包括中间较粗的肌腹和两端较细的肌腱(乳白色),同一块骨骼肌的两端跨过关节分别固定在两块不同的骨上。骨骼肌有受刺激而收缩的特性,当骨骼肌受神经传来的兴奋刺激收缩时,就会牵动着它所附着的骨,绕着关节活动,于是躯体就产生了运动。但骨骼肌只能收缩牵拉骨而不能将骨推开,因此一个动作的完成总是由两组肌肉相互配合活动,共同完成的。人的咀嚼动作是由咀嚼肌的收缩而牵引头骨中的某一块骨引起的,这块骨是下颌骨。故选:B

本题考查骨、关节和骨骼肌的协调配合.人体完成一个运动都要有神经系统的调节,有骨、骨骼肌、关节的共同参与,多组肌肉的协调作用,才能完成.

在运动中,神经系统起调节作用,骨起杠杆的作用,关节起支点作用(也有说枢纽作用),骨骼肌起动力作用.

13.【答案】C

【解析】

【分析】

本题考查骨骼肌是器官的原因。解题关键是学会分析骨骼肌是器官的原因。

【解答】

每块骨骼肌都是由肌腱部分的结缔组织、肌腹部分的肌肉组织以及分布其中的神经、血管等按一定次序联合而成,并且具有收缩的功能,属于器官。

故选C。

14.【答案】D

【解析】解:运动系统都是由骨、骨连结、骨骼肌三部分组成。骨骼肌有受刺激而收缩的特性,当骨骼肌受神经传来的刺激收缩时,就会牵动着它所附着的骨,绕着关节活动,于是躯体就产生了运动。在运动中,神经系统起调节作用,骨起杠杆的作用,关节起支点作用,骨骼肌起动力作用。因此当队员奋力划桨时,关节和骨骼肌所起的作用分别是支点、动力。

故选:D。

人体的任何一个动作,都是在神经系统的支配下,由于骨骼肌收缩,并且牵引了所附着的骨,绕着关节活动而完成的.

人体完成一个运动都要有神经系统的调节,有骨、骨骼肌、关节的共同参与,多组肌肉的协调作用,才能完成.

15.【答案】A

【解析】解:A、动物的先天性行为使动物适应基本环境,得以生存和繁衍,正确。

B、学习行为是在遗传因素的基础上,通过环境因素的作用,由生活经验和学习而获得的行为。当刺激该行为产生的环境因素去除后,该行为会逐渐消失,错误。

CD、先天性行为是指动物一出生就有的一种行为方式,是动物的一种本能,由体内的遗传物质决定的;而学习行为是动物出生后在成长的过程中通过环境因素的影响,由生活经验和“学习”逐渐建立起来的,是在先天性行为的基础上建立的一种新的行为活动,也称为后天性行为,错误。

故选:A。

(1)先天性行为是动物生来就有的,由动物体内的遗传物质决定的行为,是动物的一种本能,不会丧失。

(2)后天学习行为是动物出生后,在动物的成长过程中,通过生活经验和学习逐渐建立起来的新的行为。

解答此类题目的关键是理解动物行为获得途径和特点。

16.【答案】C

【解析】解:“穿花蛱蝶深深见”,是蝴蝶吸食花蜜,属于觅食行为;“点水蜻蜓款款飞”,是蜻蜓在产卵,属于繁殖行为。因此“穿花蛱蝶深深见,点水蜻蜓款款飞”诗句分别描绘了这两类昆虫的取食行为和繁殖行为。

故选:C。

防御行为:为了保护自己,防御敌害的各种行为都是防御行为.如逃跑、装死、释放臭气、保护色、警戒色、机体防御等。

取食行为:是动物通过各种方式获取生存所需的食物的行为。

繁殖行为:与动物繁殖有关的行为.如占巢、求偶、交配、孵卵、哺育等一系列行为。

迁徙行为:指某种鸟类每年春季和秋季,有规律的、沿相对固定的路线、定时地在繁殖地区和越冬地区之间进行的长距离的往返移居的行为现象。

解答此类题目的关键是动物行为概念、目的。

17.【答案】D

【解析】解:攻击行为是同种动物个体之间常常由于争夺食物、配偶、领地或巢区而发生相互攻击或战斗,有利于个体的生存和种族的繁衍。

故选:D。

动物的行为是指动物进行的从外部可以观察到的有适应意义的活动,如取食行为、繁殖行为、防御行为、攻击行为、迁徙行为、社会行为等,各具有一定的意义.据此解答.

解答此题的关键是理解攻击行为的特点及其意义,并结合题意,灵活解答.

18.【答案】A

【解析】解:白天到田野捉蝴蝶、晚上到树林里捉蝉的幼虫是利用了昆虫的昼夜节律,涨潮时到海边钓鱼是利用了潮汐节律。到野外打野兔,不是利用节律行为,野兔一年四季都活动。

故选:A。

节律行为是指生物随着地球、太阳、月亮的周期性变化,逐渐形成的周期性、有节律的行为就是节律行为。如昼夜节律、月运节律、季节节律等。随着昼夜交替、季节变化、潮汐涨落产生有规律的昼夜节律行为、季节节律行为、潮汐节律行为。

解答此类题目的关键是理解动物节律行为的特征。

19.【答案】D

【解析】解:社会行为是一些营群体生活的动物,群体内形成一定的组织,成员之间有明确分工,共同维持群体生活的行为,如蜂群中的蜂王、工蜂、雄蜂各有分工.有的群体中还会形成等级,如草原上的雄性头羊总是优先占领配偶.

故选:D。

社会行为是指同一种群的动物相互作用所表现的各种行为.具有社会行为的动物,群体内部往往形成一定的组织,成员间有明确的分工,有的群体中还形成等级.

解答此类题目的关键是理解社会行为的特点.

20.【答案】B

【解析】解:“尝试”与“错误”是常见的学习行为。动物越高等,学习能力就越强,经过的“尝试”与“错误”的次数就越少。动物甲、乙、丙完成绕道取食前的尝试次数分别是180次、8次、50次。分析数据可知,因此这三种动物的学习能力从高到低的顺序是乙→丙→甲。

故选:B。

学习行为是动物出生后,在动物的成长过程中,通过生活经验和学习逐渐建立起来的新的行为。动物的种类越高等,学习能力越强,学习行为所占的比重越大,利用经验解决问题能力就越强。

解答此类题目的关键是理解掌握动物学习能力的特点。

21.【答案】奔跑、行走 腕 蹼 游泳 鼓翼 收翅 生活环境

【解析】解:(1)陆地上的动物可以有行走、爬行、奔跑、跳跃、攀援等多种运动方式。

(2)贼口的周围有10条呈放射状排列的腕腕,依靠头部下面一个肉质的漏斗喷水和腕的摆动,推动身体进行快速的倒退运动。与它同组的还有蛙,蛙的后肢发达,趾间有发达的蹼;乌贼和蛙适应水环境的运动方式是游泳。

(3)鹰的前肢变成翼,主要是依靠鼓翼飞行的。鹰在比赛结束停止飞行时,必须减慢振翅的频率和收翅,并伸出双腿着地。

(4)通过观看比赛,人们发现自然界中动物的运动方式是多种多样的,它们的运动方式与其生活环境是相适应的。

故答案为:(1)奔跑、行走等

(2)腕;蹼;游泳

(3)鼓翼;收翅

(4)生活环境

不同生活环境中的动物运动方式也不同,水中生活的动物主要依靠游泳、漂浮,这是对水生环境的,陆地上的动物可以有行走、爬行、奔跑、跳跃、攀援等多种运动方式,空中生活的动物主要是飞行、滑翔。

掌握各种动物的运动方式是解题的关键。

22.【答案】神经系统 保护 肌腱 关节腔 关节软骨 充当支点 肱二头肌 肌细胞

【解析】解:(1)运动并不是仅靠运动系统来完成的,还需要其他系统如神经系统的调节,运动所需的能量,有赖于消化系统、呼吸系统、循环系统等系统的配合才能提供。运动系统起着支持、保护和运动的作用。

(2)骨骼肌由肌腱和肌腹组成,中间较粗的部分是肌腹,两端较细的呈乳白色的部分是肌腱,故B是肌腱。

(3)图二中⑤关节面的表面覆盖着一层光滑的关节软骨,可减少运动时两骨间关节面的摩擦和缓冲运动时的震动;③关节腔内有滑液,可以减少骨与骨之间的摩擦,使关节具有灵活性。关节在运动过程中主要起到的作用是支点作用,骨骼肌起动力作用,骨起杠杆作用。

(4)三图表示屈肘动作,此时甲肱二头肌处于收缩状态,肱三头肌处于舒张状态。

(5)人体消耗的能量主要是由葡萄糖提供的,当葡萄糖不足时,油脂和蛋白质也会氧化分解释放少量能量,供人体利用,在运动时消耗的能量主要还是来自于肌细胞内有机物的氧化分解。

故答案为:(1)神经系统;保护

(2)肌腱

(3)关节腔;关节软骨;充当支点

(4)肱二头肌

(5)肌细胞

图一中A股,B肌腱,图二中①关节窝,②关节囊,③关节腔,④关节头,⑤关节面,图三中甲是肱二头肌。

解题的关键是知道运动系统的组成以及关节的结构。

23.【答案】领域 B 节律 社群 防御 繁殖 同种

【解析】解:(1)领域行为是动物为了自己的生活环境等而占领地域的行为。导盲犬即使走很远,也不会忘记回家的路,它出去时走一段路就要撒尿,这是它利用气味留下信息,方便自己认路或“划地盘”。根据动物行为的功能来看,导盲犬的这种行为属于领域行为。

(2)导盲犬能执行口令准确是通过生活经验和学习训练建立起来的学习,在导盲犬训练中心,训练师要对执行口令准确的导盲犬进行食物奖励,这样做的目的是巩固形成的学习行为,防止该行为消退。

(3)节律行为是指生物随着地球、太阳、月亮的周期性变化,逐渐形成的周期性、有节律的行为就是节律行为,鸟类的迁徙属于节律行为。

(4)鸟类在迁徙的过程中会群聚在一起,从动物行为的类型来看,这种行为属于社群行为;鸟类在遇到危险后会立即躲避,这种行为属于防御行为。

(5)繁殖行为是与动物繁殖有关的行为。鸟类搭建鸟巢属于繁殖行为。

(6)攻击行为是同种动物个体之间常常由于争夺食物、配偶、领地或巢区而发生相互攻击或战斗。因此鸟类和同种生物个体之间才会发生攻击行为。

故答案为:(1)领域

(2)B

(3)节律

(4)社群;防御

(5)繁殖

(6)同种

动物所进行的有利于它们存活和繁殖后代的活动都是动物的行为;从行为获得的途径来看把动物的行为分为先天性行为和学习行为;从行为所具有的适应性意义来看,动物的行为分为:取食行为、繁殖行为、防御行为、攻击行为、迁徙行为、社会行为等。

掌握动物各种行为的特点是解题的关键。

24.【答案】能绕道取食 尝试与错误 增加 不一样 学习能力不同 遗传物质 学习

【解析】解:(2)探究的一般过程是从发现问题、提出问题开始的,发现问题后,根据自己已有的知识和生活经验对问题的答案作出假设。本题的假设是动物能绕道取食。

(3)如果用鸡做实验,发现通过18次的“尝试与错误”后,取到食物。由此可以得出结论:动物经过多次尝试与错误后取到食物。

(4)如果增加实验中的障碍,预计鸡绕道取食所经过的“尝试与错误”的次数会增加。

(5)在同样的实验条件下,把鸡换成狗做实验,其经过的“尝试与错误”的次数不一样。说明了不同的动物学习能力不同,动物越高等,学习能力就越强。

(6)用不同的蚯蚓或不同的动物分别做实验,它们“尝试与错误”的次数会不同,这说明学习行为受到遗传因素的影响。

(7)学习行为是在遗传因素的基础上,通过环境因素的作用,由生活经验和学习而获得的行为。动物绕道取食是通过环境因素的作用,由生活经验和学习而获得的学习行为。

故答案为:(2)能绕道取食。

(3)尝试与错误。

(4)增加。

(5)不一样;学习能力不同。

(6)遗传物质(遗传因素)。

(7)学习。

动物行为从行为获得的途径可分为先天性行为和学习行为,先天性行为是指动物一出生就有的一种行为方式,是动物的一种本能,由体内的遗传物质决定的;而学习行为是动物出生后在成长的过程中通过环境因素的影响,由生活经验和“学习”逐渐建立起来的,是在先天性行为的基础上建立的一种新的行为活动,也称为后天性行为。

解答此类题目的关键是理解动动物的种类越高等,学习能力就越强。

第2页,共3页

第1页,共3页

注意:本试卷包含Ⅰ、Ⅱ两卷。第Ⅰ卷为选择题,所有答案必须用2B铅笔涂在答题卡中相应的位置。第Ⅱ卷为非选择题,所有答案必须填在答题卷的相应位置。答案写在试卷上均无效,不予记分。

一、选择题(本大题共20小题,共20.0分)

运动是动物主动适应环境的表现,其意义是( )

①有利于获取足够的食物

②有利于迁移到适宜的环境

③有利于生存和繁衍后代

④有利于逃避敌害

A. ①② B. ①③ C. ①③④ D. ①②③④

袋鼠前肢短、后肢长,这与它的哪种运动方式相适应( )

A. 行走 B. 跳跃 C. 爬行 D. 奔跑

动物适于飞行的结构不包括( )

A. 昆虫的足 B. 昆虫的翅 C. 鸟的翼 D. 蝙蝠的翼膜

在动物的运动方式中,能适应更广阔空间生活的是( )

A. 游泳 B. 爬行 C. 行走和跳跃 D. 飞行

纸飞机在空中运动与动物的哪种运动方式相似( )

A. 飞行 B. 飘行 C. 滑翔 D. 滑翔与飞行

下列哪些结构适于在水中游泳( )

①鳍

②趾间有发达的蹼的足

③翼

④趾间无发达的蹼的足

⑤鳍状的附肢

⑥翼膜

⑦翅

⑧步行足

A. ①②⑤ B. ①③④ C. ①⑥⑦ D. ④⑦⑧

“站如松,坐如钟”,青少年如果长期不注意坐立行的正确姿势,骨骼会发生变形,原因是( )

A. 骨内无机物的含量多 B. 骨内有机物的含量超过

C. 骨太长 D. 骨太短

儿童少年造血机能比成年人强的原因是( )

A. 脾中有大量的造血组织 B. 骨松质中有大量的红骨髓

C. 骨膜中有大量造血细胞 D. 骨髓腔中有大量红骨髓

甲乙两位同学体重相等,甲的肌肉占体重20%,乙的肌肉占体重的40%,由此可知( )

A. 甲比乙注意锻炼 B. 乙比甲注意锻炼

C. 甲、乙都注意锻炼 D. 乙比甲肥胖一些

“引体向上”是一项体育运动。下列关于人完成该项动作的描述错误的是( )

A. 只有上肢骨骼肌参与 B. 有多组骨骼肌群参与

C. 需要多系统的配合 D. 需要神经系统的调节

小明进入青春期后,身高迅速增长,主要是因为下列哪一项在起作用( )

A. 下肢骨骨松质中的红骨髓 B. 下肢骨骨质中的有机物

C. 下肢骨骨膜内层的成骨细胞 D. 下肢骨骨骺端软骨层的细胞

人的咀嚼动作是由咀嚼肌的收缩而牵引头骨中的某一块骨引起的,这块骨是( )

A. 上颌骨 B. 下颌骨 C. 脑颅骨 D. 颧骨

一块骨骼肌就是一个器官,因为( )

A. 一块骨骼肌能够独立完成人体的多个动作

B. 骨骼肌附着在骨上

C. 一块骨骼肌由肌肉组织、结缔组织构成,其中还有血管和神经,而且具有收缩的功能

D. 骨骼肌广泛地分布于人体的各个部位

赛龙舟是端午节的传统习俗,当队员奋力划桨时,关节和骨骼肌作用分别是( )

A. 支点、杠杆 B. 杠杆、动力 C. 动力、支点 D. 支点、动力

下列关于动物行为的说法,正确的是( )

A. 先天性行为能使动物适应环境,有利于生存和繁殖

B. 学习行为一旦形成就不会改变

C. 先天性行为和学习行为是两种截然不同、互不相关的行为类型

D. 学习行为可以不受遗传因素的限制,使动物适应更为复杂的环境

唐代诗人杜甫的诗句“穿花蛱蝶深深见,点水蜻蜓款款飞”中分别描绘了两类昆虫的哪些行为( )

A. 防御、取食 B. 防御、迁徙 C. 取食、繁殖 D. 迁徙、繁殖

动物的攻击行为有利于( )

A. 个体的生存 B. 种族的延续 C. 个体的发育 D. A和B

下列人类活动,哪一项不是利用了动物的节律行为?( )

A. 到野外打野兔 B. 白天到田野捉蝴蝶

C. 退潮时到海边捉螃蟹 D. 晚上到树林里捉蝉的幼虫

自然界中很多动物形成一定的社会,具有一系列的社会行为。社会行为的特征包括( )

A. 有一定的组织 B. 成员间有明确的分工

C. 有的群体形成等级 D. 前三项都包括

某生物学习小组利用甲乙丙三种动物探究动物的绕道取食行为,动物甲乙丙完成绕道取食前尝试的次数分别为180次、8次、50次,分析数据可知,三种动物的学习能力从高到低的顺序是( )

A. 甲→乙→丙 B. 乙→丙→甲 C. 丙→乙→甲 D. 丙→甲→乙

二、简答题(本大题共4小题,共30.0分)

由于动物的生活环境日趋恶化,动物界决定开一场有纪念意义的花样运动会,特邀人类前去观看,以唤起人类对生存环境的关注。许多动物积极报名参加,有鲫鱼、乌贼、水母、虾、蛙、蚯蚓、羚羊、猎豹、大雁、鹦鹉、蜜蜂、鹰等。比赛将在陆地、空中、水中三个运动场地同时进行。根据以上材料,分析并回答下列问题:

(1)适合在陆地参赛的“运动员”是羚羊、其中羚羊的运动方式有多种,请写出其中的两种:______。

(2)乌贼是在水中的“运动员”,它依靠头部下面的漏斗喷水和 ______的摆动推动身体进行快速的倒退运动;与它同组的还有蛙,蛙的后肢发达,趾间有发达的 ______;乌贼和蛙适应水环境的运动方式是 ______。

(3)鹰是在空中的“运动员”,鹰代表的鸟类动物主要是依靠 ______飞行的。鹰在比赛结束停止飞行时,必须减慢振翅的频率和 ______,并伸出双腿着地。

(4)通过观看比赛,人们发现自然界中动物的运动方式是多种多样的,它们的运动方式与其 ______是相适应的。

生命在于运动。图一、二、三分别是与人体运动相关的概念图和结构示意图。请据图回答下列问题:

(1)人和脊椎动物的运动系统在 ______的调节和其他系统配合下,运动系统起着支持、______和运动的作用。

(2)图一中,[B]是 ______。

(3)图二中,关节很灵活离不开[③]______内的滑液和[⑤]上覆盖的一层 ______,若图二表示肘部的关节,在完成托起哑铃的动作时,关节的作用是 ______。

(4)图三表示屈肘动作,此时[甲]______处于收缩状态。

(5)运动时需要消耗能量,这些能量来自 ______内有机物的氧化分解。

阅读下面的材料,分析并解决下面的有关问题:

材料一:导盲犬是经过严格训练的犬,是工作犬的一种,经过训练后的导盲犬可帮助盲人去学校、商店、洗衣店、街心花园等。它们习惯于颈圈、导盲牵引带和其他配件的约束,懂得“来”“前进”“停止”等口令,可以带领盲人安全地走路,当遇到障碍和需要拐弯时,会引导主人停下以免发生危险。一条训练有素的导盲犬会引领主人穿梭在繁忙的人流和街道中。此外,导盲犬还具有自然平和的心态,会适时站立、拒食、帮助盲人乘车、传递物品,对路人的干扰不予理睬,同时也不会对他们进行攻击。

材料二:每到秋天,北方的严寒气候不再适合一些鸟类生存,它们便会飞往温暖的南方。

(1)导盲犬即使走很远,也不会忘记回家的路,它出去时走一段路就要撒尿,这是它利用气味留下信息,方便自己认路或“划地盘”。根据动物行为的功能来看,导盲犬的这种行为属于 ______行为。

(2)在导盲犬训练中心,训练师要对执行口令准确的导盲犬进行食物奖励,这样做的目的是 ______。

A.饲喂导盲犬

B.巩固形成的学习行为,防止该行为消退

C.增加体能

D.熟悉训练师

(3)从动物行为的类型来看,材料二中鸟类的迁徙属于 ______行为。

(4)鸟类在迁徙的过程中会群聚在一起,从动物行为的类型来看,这种行为属于 ______行为;鸟类在遇到危险后会立即躲避,这种行为属于 ______行为。

(5)春天来临,鸟类又会回到北方。春暖花开,鸟类开始忙着搭建鸟巢。从动物行为的类型看,鸟类的这种行为属于 ______行为。

(6)鸟类和 ______(选填“同种”或“不同种”)生物个体之间才会发生攻击行为。

请回答探究动物绕道取食的几个问题:

资料背景:“尝试与错误”是常见的学习行为。如蚯蚓要经过大约200次尝试,遭受许多轻微的电击才能学会直接爬向潮湿的暗室。动物越高等,学习能力越强,学会某种行为中“尝试与错误”的次数越少。当动物和它所发现的食物之间设有障碍物时,它可能会经过若干次“尝试与错误”,学会绕道取食。

(1)提出问题:动物能否绕道取食?

(2)作出相应的假设:动物 ______。

(3)如果用鸡做实验,发现通过18次的“尝试与错误”后,取到食物。由此可以得出的结论是:动物经过多次“______”后取到食物。

(4)如果增加实验中的障碍,预计鸡绕道取食所经过的“尝试与错误”的次数会 ______。

(5)在同样的实验条件下,把鸡换成狗做实验,其经过的“尝试与错误”的次数是否一样?______。这说明了不同的动物 ______。

(6)若用不同的蚯蚓或不同的动物分别做实验,它们“尝试与错误”的次数会不同,这说明这种行为受到 ______的影响。

(7)从行为获得的途径看,以上动物绕道取食的行为属于 ______行为。

答案和解析

1.【答案】D

【解析】解:动物通过运动,比较迅速地改变自身的空间位置,以利于寻找食物、有利于动物寻找配偶,有利于逃避敌害和繁衍种族,动物的运动对动物的自身生存和繁衍后代有着十分重要的意义。

故选:D。

动物行为有利于生殖;有利于获取足够的食物;有利于获得适宜的生存环境。

掌握动物行为的意义是解题的关键。

2.【答案】B

【解析】解:动物通过运动,能比较迅速的改变自身的空间位置,以利于寻找食物、逃避敌害和繁衍种族.动物因种类不同,生存环境各异,其运动方式也大相径庭.袋鼠生活在澳大利亚广阔的草原,袋鼠的前肢短小,后肢发达,强键而有力,适于跳跃,最高可跳到4米,最远可跳至13米,可以说是跳得最高最远的哺乳动物.袋鼠在跳跃过程中用尾巴进行平衡.

故选:B.

本题考查的是动物的运动方式,运动是动物区别于其他生物的一个显著特征.陆生动物一般都具有支持躯体和运动的器官,用于爬行、行走、跳跃、奔跑、攀援等多种运动方式,以便觅食和避敌.

动物的运动方式多种多样,可根据其结构特点和环境特点具体分析.

3.【答案】A

【解析】解:多数鸟类会飞行,其结构特征总是与其生活相适应的.如前肢变成翼,有大型的正羽,排成扇形,适于飞行;多数昆虫具有2对翅,蝙蝠的翼膜是其飞行器官,昆虫胸部有三对足,爬行,第三对足有的进化成跳跃足,如蝗虫,适于陆生.因此,动物适于飞行的结构不包括昆虫的足.

故选:A

此题考查飞行动物的特点,翼和翅是飞行器官,据此答题.

解答此类题目的关键是理解飞行动物生生活相适应的特点.

4.【答案】D

【解析】解:动物的种类不同,运动方式也不同,它们的外部形态和内部结构都与运动方式相适应。在飞行、奔跑、跳跃、行走、爬行、蠕动、游泳等方式中,飞行是适应更广阔空间生活的运动方式。

故选:D

动物因种类不同,生存环境各异,其运动方式也大相径庭,动物运动的方式多种多样,主要有飞行、奔跑、跳跃、行走、爬行、蠕动、游泳等方式。

对于本知识的掌握,可以通过绘制知识结构图来记忆。知识的形象化,一个是便于记忆,另一个可以将知识系统化,便于理解。

5.【答案】C

【解析】解:滑翔指无动力(或关闭发动机)的重于空气的航空器利用重力及风力做下滑或其他的飞行运动;飞行是指用翼在空中迅速行进,飘行不是动物运动方式,纸飞机的运动方式是滑翔。

故选:C。

动物因种类不同,生存环境各异,其运动方式也大相径庭,动物运动的方式多种多样,主要有飞行如鸟类、奔跑、跳跃、行走、爬行、蠕动如蚯蚓、游泳等方式。

明确纸飞机的运动方式是解题的关键。

6.【答案】A

【解析】解:由于自然环境的复杂多变,动物在进化的过程中,形成了各自独特的运动方式。对于不同种动物来说,动物运动方式的多样性是对不同环境的适应。

①鱼靠鳍游泳,适合水中生活;

②青蛙趾间具蹼的足,主要是用来划水,有利于水中生活;

③翼,主要是空中生活的动物,如鸟类、昆虫等;

④趾间无蹼的足,如大部分鸟的足,适合陆地生活;

⑤鳍状附肢,鱼类的胸鳍和腹鳍,相当于陆生脊椎动物的前肢和后肢,故称鳍肢。在水生哺乳动物中,如鲸目的鲸、白鳍豚、海豚,鳍足目的海狗、海豹等,前肢和后肢特化成似鱼类的鳍肢,故称鳍状肢,有利于水中生活;

⑥翼膜,适于飞行;

⑦翅,属于适于陆地生活的动物所具有的器官,如鸟类或昆虫的翅;

⑧步行足,昆虫等甲壳动物用于步行的足,适于陆地生活。

综上所述,①②⑤适合水中生活。

故选:A。

动物因种类不同,生存环境各异,其运动方式也大相径庭,动物运动的方式多种多样,主要有飞行如鸟类、奔跑、跳跃、行走、爬行、蠕动如蚯蚓、游泳等方式。

关键知道由于动物具有不同的运动器官所以它们的运动方式也不同。

7.【答案】B

【解析】解:ACD、通过分析可知,青少年骨骼会发生变形的原因是骨内有机物的含量超过,不是骨内无机物的含量多,骨太长、骨太短,ACD不正确;

B、通过分析可知,青少年骨骼会发生变形的原因是骨内有机物的含量超过,B正确。

故选:B。

骨的成分包括有机物和无机物,有机物越多,骨的柔韧性越强,无机物越多,骨的硬度越大;在不同时期,骨的成分不同,如下表:

所以在青少年的骨中,骨内有机物的含量超过,骨的弹性大,容易变形,所以青少年要注意坐立行的正确姿势。

少年的骨中有机物越多,柔韧性较强,老年人的骨中无机物较多,易骨折。

8.【答案】D

【解析】解:人体内的骨髓有两种,一种是红骨髓,另一种是黄骨髓。幼年时人的骨髓腔里是红骨髓,具有造血功能。成年后骨髓腔里的红骨髓转变成了黄骨髓失去造血功能。但当人体大量失血时,骨髓腔里的黄骨髓还可以转化为红骨髓,恢复造血的功能。在人的骨松质里有红骨髓,终生具有造血功能,可见骨髓位于骨髓腔和骨松质中。因此儿童少年造血机能比成年人强的原因是骨髓腔里是红骨髓具有造血功能。

故选:D。

此题主要考查的是骨髓的分布和功能的知识,可以从骨髓特性和功能方面来切入。

关键点:骨髓位于骨髓腔和骨松质中,红骨髓,终生具有造血功能。

9.【答案】B

【解析】解:由分析可知,甲和乙在体重相同的情况下,甲的肌肉占的比重比乙的小,体育锻炼可以增大肌肉重量已被大量实验所证实,而且体育锻炼增加肌肉重量的效果也是非常明显的,可见乙比甲锻炼的多.

故选:B.

体育锻炼,能促进血液循环,加强骨骼肌的营养,使肌细胞获得更多的营养,使肌细胞变粗,体积增大.因此体育锻炼和运动可以使肌肉体积增大,肌肉重量就增加.

解答此类题目的关键是熟知体育锻炼对骨骼肌的影响.

10.【答案】A

【解析】解:A、做“引体向上”时,是在神经系统的调节下,多组肌肉的协作完成,A错误。

B、有多组骨骼肌群参与,如屈肘时肱二头肌收缩,肱三头肌舒张,B正确。

C、不仅靠运动系统来完成的,它需要神经系统的控制和调节,它需要能量的供应,因此还需要消化系统、呼吸系统、循环系统等系统的配合,C正确。

D、人体完成一个运动都要有神经系统的调节,有骨、骨骼肌、关节的共同参与,多组肌肉的协调作用,才能完成,D正确。

故选:A。

骨骼肌收缩,牵动着它所附着的骨,绕着关节活动,于是躯体就产生了运动。

各类动物的运动都是在神经系统的调节和控制下完成的。

11.【答案】D

【解析】解:骨的生长包括长长和长粗,长骨的两端与骨干之间有软骨层,软骨层能够不断地产生新的骨组织,使骨长长;骨膜内的成骨细胞能够不断产生新的骨质,使骨长粗。

故选:D。

人进入青春期,身高突增主要是下肢骨的增长,骨的长长与骨骺端软骨层的细胞产生新的骨组织有关,骨的长粗与骨膜内层的成骨细胞有关。

解此题的是理解掌握长骨的两端与骨干之间有软骨层,软骨层能够不断地产生新的骨组织,使骨长长。

12.【答案】B

【解析】解:骨的位置的变化产生运动,但是骨本身是不能运动的。骨的运动要靠骨骼肌的牵拉。骨骼肌包括中间较粗的肌腹和两端较细的肌腱(乳白色),同一块骨骼肌的两端跨过关节分别固定在两块不同的骨上。骨骼肌有受刺激而收缩的特性,当骨骼肌受神经传来的兴奋刺激收缩时,就会牵动着它所附着的骨,绕着关节活动,于是躯体就产生了运动。但骨骼肌只能收缩牵拉骨而不能将骨推开,因此一个动作的完成总是由两组肌肉相互配合活动,共同完成的。人的咀嚼动作是由咀嚼肌的收缩而牵引头骨中的某一块骨引起的,这块骨是下颌骨。故选:B

本题考查骨、关节和骨骼肌的协调配合.人体完成一个运动都要有神经系统的调节,有骨、骨骼肌、关节的共同参与,多组肌肉的协调作用,才能完成.

在运动中,神经系统起调节作用,骨起杠杆的作用,关节起支点作用(也有说枢纽作用),骨骼肌起动力作用.

13.【答案】C

【解析】

【分析】

本题考查骨骼肌是器官的原因。解题关键是学会分析骨骼肌是器官的原因。

【解答】

每块骨骼肌都是由肌腱部分的结缔组织、肌腹部分的肌肉组织以及分布其中的神经、血管等按一定次序联合而成,并且具有收缩的功能,属于器官。

故选C。

14.【答案】D

【解析】解:运动系统都是由骨、骨连结、骨骼肌三部分组成。骨骼肌有受刺激而收缩的特性,当骨骼肌受神经传来的刺激收缩时,就会牵动着它所附着的骨,绕着关节活动,于是躯体就产生了运动。在运动中,神经系统起调节作用,骨起杠杆的作用,关节起支点作用,骨骼肌起动力作用。因此当队员奋力划桨时,关节和骨骼肌所起的作用分别是支点、动力。

故选:D。

人体的任何一个动作,都是在神经系统的支配下,由于骨骼肌收缩,并且牵引了所附着的骨,绕着关节活动而完成的.

人体完成一个运动都要有神经系统的调节,有骨、骨骼肌、关节的共同参与,多组肌肉的协调作用,才能完成.

15.【答案】A

【解析】解:A、动物的先天性行为使动物适应基本环境,得以生存和繁衍,正确。

B、学习行为是在遗传因素的基础上,通过环境因素的作用,由生活经验和学习而获得的行为。当刺激该行为产生的环境因素去除后,该行为会逐渐消失,错误。

CD、先天性行为是指动物一出生就有的一种行为方式,是动物的一种本能,由体内的遗传物质决定的;而学习行为是动物出生后在成长的过程中通过环境因素的影响,由生活经验和“学习”逐渐建立起来的,是在先天性行为的基础上建立的一种新的行为活动,也称为后天性行为,错误。

故选:A。

(1)先天性行为是动物生来就有的,由动物体内的遗传物质决定的行为,是动物的一种本能,不会丧失。

(2)后天学习行为是动物出生后,在动物的成长过程中,通过生活经验和学习逐渐建立起来的新的行为。

解答此类题目的关键是理解动物行为获得途径和特点。

16.【答案】C

【解析】解:“穿花蛱蝶深深见”,是蝴蝶吸食花蜜,属于觅食行为;“点水蜻蜓款款飞”,是蜻蜓在产卵,属于繁殖行为。因此“穿花蛱蝶深深见,点水蜻蜓款款飞”诗句分别描绘了这两类昆虫的取食行为和繁殖行为。

故选:C。

防御行为:为了保护自己,防御敌害的各种行为都是防御行为.如逃跑、装死、释放臭气、保护色、警戒色、机体防御等。

取食行为:是动物通过各种方式获取生存所需的食物的行为。

繁殖行为:与动物繁殖有关的行为.如占巢、求偶、交配、孵卵、哺育等一系列行为。

迁徙行为:指某种鸟类每年春季和秋季,有规律的、沿相对固定的路线、定时地在繁殖地区和越冬地区之间进行的长距离的往返移居的行为现象。

解答此类题目的关键是动物行为概念、目的。

17.【答案】D

【解析】解:攻击行为是同种动物个体之间常常由于争夺食物、配偶、领地或巢区而发生相互攻击或战斗,有利于个体的生存和种族的繁衍。

故选:D。

动物的行为是指动物进行的从外部可以观察到的有适应意义的活动,如取食行为、繁殖行为、防御行为、攻击行为、迁徙行为、社会行为等,各具有一定的意义.据此解答.

解答此题的关键是理解攻击行为的特点及其意义,并结合题意,灵活解答.

18.【答案】A

【解析】解:白天到田野捉蝴蝶、晚上到树林里捉蝉的幼虫是利用了昆虫的昼夜节律,涨潮时到海边钓鱼是利用了潮汐节律。到野外打野兔,不是利用节律行为,野兔一年四季都活动。

故选:A。

节律行为是指生物随着地球、太阳、月亮的周期性变化,逐渐形成的周期性、有节律的行为就是节律行为。如昼夜节律、月运节律、季节节律等。随着昼夜交替、季节变化、潮汐涨落产生有规律的昼夜节律行为、季节节律行为、潮汐节律行为。

解答此类题目的关键是理解动物节律行为的特征。

19.【答案】D

【解析】解:社会行为是一些营群体生活的动物,群体内形成一定的组织,成员之间有明确分工,共同维持群体生活的行为,如蜂群中的蜂王、工蜂、雄蜂各有分工.有的群体中还会形成等级,如草原上的雄性头羊总是优先占领配偶.

故选:D。

社会行为是指同一种群的动物相互作用所表现的各种行为.具有社会行为的动物,群体内部往往形成一定的组织,成员间有明确的分工,有的群体中还形成等级.

解答此类题目的关键是理解社会行为的特点.

20.【答案】B

【解析】解:“尝试”与“错误”是常见的学习行为。动物越高等,学习能力就越强,经过的“尝试”与“错误”的次数就越少。动物甲、乙、丙完成绕道取食前的尝试次数分别是180次、8次、50次。分析数据可知,因此这三种动物的学习能力从高到低的顺序是乙→丙→甲。

故选:B。

学习行为是动物出生后,在动物的成长过程中,通过生活经验和学习逐渐建立起来的新的行为。动物的种类越高等,学习能力越强,学习行为所占的比重越大,利用经验解决问题能力就越强。

解答此类题目的关键是理解掌握动物学习能力的特点。

21.【答案】奔跑、行走 腕 蹼 游泳 鼓翼 收翅 生活环境

【解析】解:(1)陆地上的动物可以有行走、爬行、奔跑、跳跃、攀援等多种运动方式。

(2)贼口的周围有10条呈放射状排列的腕腕,依靠头部下面一个肉质的漏斗喷水和腕的摆动,推动身体进行快速的倒退运动。与它同组的还有蛙,蛙的后肢发达,趾间有发达的蹼;乌贼和蛙适应水环境的运动方式是游泳。

(3)鹰的前肢变成翼,主要是依靠鼓翼飞行的。鹰在比赛结束停止飞行时,必须减慢振翅的频率和收翅,并伸出双腿着地。

(4)通过观看比赛,人们发现自然界中动物的运动方式是多种多样的,它们的运动方式与其生活环境是相适应的。

故答案为:(1)奔跑、行走等

(2)腕;蹼;游泳

(3)鼓翼;收翅

(4)生活环境

不同生活环境中的动物运动方式也不同,水中生活的动物主要依靠游泳、漂浮,这是对水生环境的,陆地上的动物可以有行走、爬行、奔跑、跳跃、攀援等多种运动方式,空中生活的动物主要是飞行、滑翔。

掌握各种动物的运动方式是解题的关键。

22.【答案】神经系统 保护 肌腱 关节腔 关节软骨 充当支点 肱二头肌 肌细胞

【解析】解:(1)运动并不是仅靠运动系统来完成的,还需要其他系统如神经系统的调节,运动所需的能量,有赖于消化系统、呼吸系统、循环系统等系统的配合才能提供。运动系统起着支持、保护和运动的作用。

(2)骨骼肌由肌腱和肌腹组成,中间较粗的部分是肌腹,两端较细的呈乳白色的部分是肌腱,故B是肌腱。

(3)图二中⑤关节面的表面覆盖着一层光滑的关节软骨,可减少运动时两骨间关节面的摩擦和缓冲运动时的震动;③关节腔内有滑液,可以减少骨与骨之间的摩擦,使关节具有灵活性。关节在运动过程中主要起到的作用是支点作用,骨骼肌起动力作用,骨起杠杆作用。

(4)三图表示屈肘动作,此时甲肱二头肌处于收缩状态,肱三头肌处于舒张状态。

(5)人体消耗的能量主要是由葡萄糖提供的,当葡萄糖不足时,油脂和蛋白质也会氧化分解释放少量能量,供人体利用,在运动时消耗的能量主要还是来自于肌细胞内有机物的氧化分解。

故答案为:(1)神经系统;保护

(2)肌腱

(3)关节腔;关节软骨;充当支点

(4)肱二头肌

(5)肌细胞

图一中A股,B肌腱,图二中①关节窝,②关节囊,③关节腔,④关节头,⑤关节面,图三中甲是肱二头肌。

解题的关键是知道运动系统的组成以及关节的结构。

23.【答案】领域 B 节律 社群 防御 繁殖 同种

【解析】解:(1)领域行为是动物为了自己的生活环境等而占领地域的行为。导盲犬即使走很远,也不会忘记回家的路,它出去时走一段路就要撒尿,这是它利用气味留下信息,方便自己认路或“划地盘”。根据动物行为的功能来看,导盲犬的这种行为属于领域行为。

(2)导盲犬能执行口令准确是通过生活经验和学习训练建立起来的学习,在导盲犬训练中心,训练师要对执行口令准确的导盲犬进行食物奖励,这样做的目的是巩固形成的学习行为,防止该行为消退。

(3)节律行为是指生物随着地球、太阳、月亮的周期性变化,逐渐形成的周期性、有节律的行为就是节律行为,鸟类的迁徙属于节律行为。

(4)鸟类在迁徙的过程中会群聚在一起,从动物行为的类型来看,这种行为属于社群行为;鸟类在遇到危险后会立即躲避,这种行为属于防御行为。

(5)繁殖行为是与动物繁殖有关的行为。鸟类搭建鸟巢属于繁殖行为。

(6)攻击行为是同种动物个体之间常常由于争夺食物、配偶、领地或巢区而发生相互攻击或战斗。因此鸟类和同种生物个体之间才会发生攻击行为。

故答案为:(1)领域

(2)B

(3)节律

(4)社群;防御

(5)繁殖

(6)同种

动物所进行的有利于它们存活和繁殖后代的活动都是动物的行为;从行为获得的途径来看把动物的行为分为先天性行为和学习行为;从行为所具有的适应性意义来看,动物的行为分为:取食行为、繁殖行为、防御行为、攻击行为、迁徙行为、社会行为等。

掌握动物各种行为的特点是解题的关键。

24.【答案】能绕道取食 尝试与错误 增加 不一样 学习能力不同 遗传物质 学习

【解析】解:(2)探究的一般过程是从发现问题、提出问题开始的,发现问题后,根据自己已有的知识和生活经验对问题的答案作出假设。本题的假设是动物能绕道取食。

(3)如果用鸡做实验,发现通过18次的“尝试与错误”后,取到食物。由此可以得出结论:动物经过多次尝试与错误后取到食物。

(4)如果增加实验中的障碍,预计鸡绕道取食所经过的“尝试与错误”的次数会增加。

(5)在同样的实验条件下,把鸡换成狗做实验,其经过的“尝试与错误”的次数不一样。说明了不同的动物学习能力不同,动物越高等,学习能力就越强。

(6)用不同的蚯蚓或不同的动物分别做实验,它们“尝试与错误”的次数会不同,这说明学习行为受到遗传因素的影响。

(7)学习行为是在遗传因素的基础上,通过环境因素的作用,由生活经验和学习而获得的行为。动物绕道取食是通过环境因素的作用,由生活经验和学习而获得的学习行为。

故答案为:(2)能绕道取食。

(3)尝试与错误。

(4)增加。

(5)不一样;学习能力不同。

(6)遗传物质(遗传因素)。

(7)学习。

动物行为从行为获得的途径可分为先天性行为和学习行为,先天性行为是指动物一出生就有的一种行为方式,是动物的一种本能,由体内的遗传物质决定的;而学习行为是动物出生后在成长的过程中通过环境因素的影响,由生活经验和“学习”逐渐建立起来的,是在先天性行为的基础上建立的一种新的行为活动,也称为后天性行为。

解答此类题目的关键是理解动动物的种类越高等,学习能力就越强。

第2页,共3页

第1页,共3页

同课章节目录