2021_2022学年部编版高中语文必修上册14.1《故都的秋》课件(36张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021_2022学年部编版高中语文必修上册14.1《故都的秋》课件(36张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 17.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-02-16 17:47:49 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

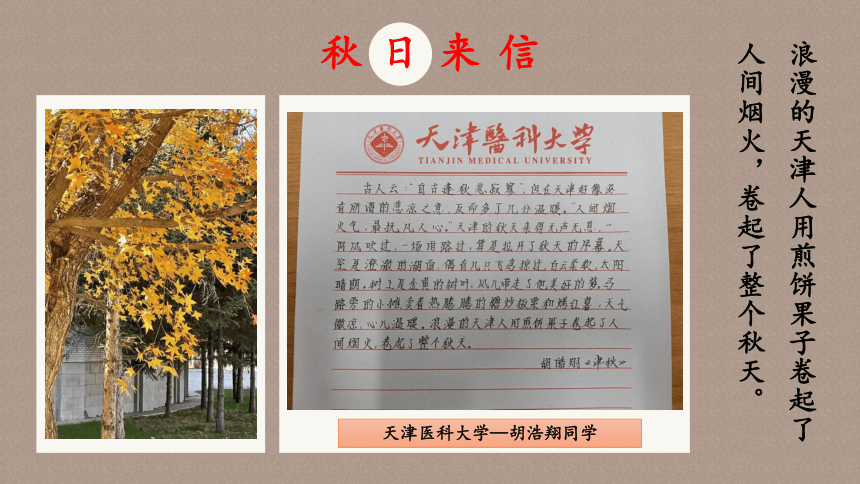

浪漫的天津人用煎饼果子卷起了人间烟火,卷起了整个秋天。

秋日来信

天津医科大学—胡浩翔同学

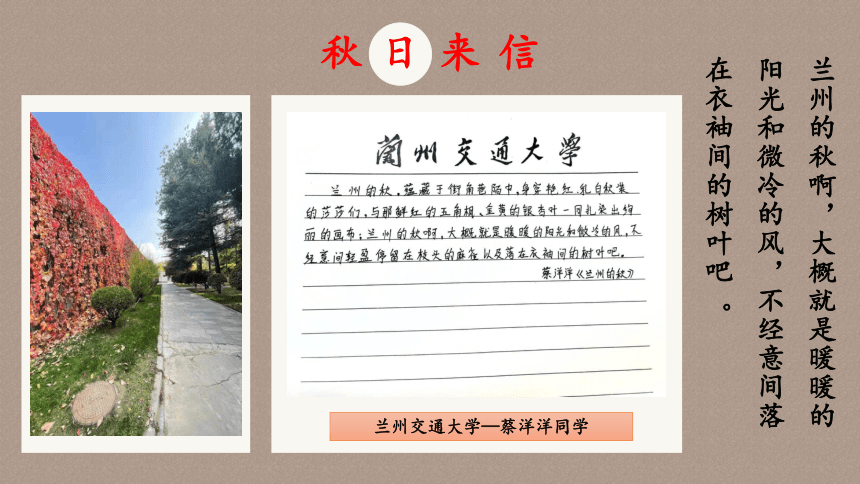

兰州的秋啊,大概就是暖暖的阳光和微冷的风,不经意间落在衣袖间的树叶吧 。

秋日来信

兰州交通大学—蔡洋洋同学

塔大的秋天,属于我们每个人,不分民族,不分地区。

秋日来信

塔里木大学—刘展宁同学

荥州之秋,虽无青砖黛瓦晕开的十里烟波,却见颠倒落叶的金风。

秋日来信

郑州轻工业大学—李静同学

这个秋天,愿金色的丰收酝酿,我们都如愿以偿。

秋日来信

平顶山学院—范俊鹏同学

在北平,春夏秋的三季,是连成一片;一年之中,仿佛只有一段寒冷的时期和一段比较温暖的时期相对立。

由春到夏,是短短的一瞬间,自夏到秋,也只觉得是过了一次午睡,就有点儿凉冷起来了。因此,北方的秋季也特别的觉得长,而秋天的回味,也更觉得比别处来得浓厚。

北平的四季

足见有感觉的动物,有情趣的人类,对于秋,总是一样的能特别引起深沉,幽远,严厉,萧索的感触来……

——郁达夫

故都的秋

秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的;

可是啊,北国的秋,

却特别地来得清,来得静,来得悲凉。

郁达夫

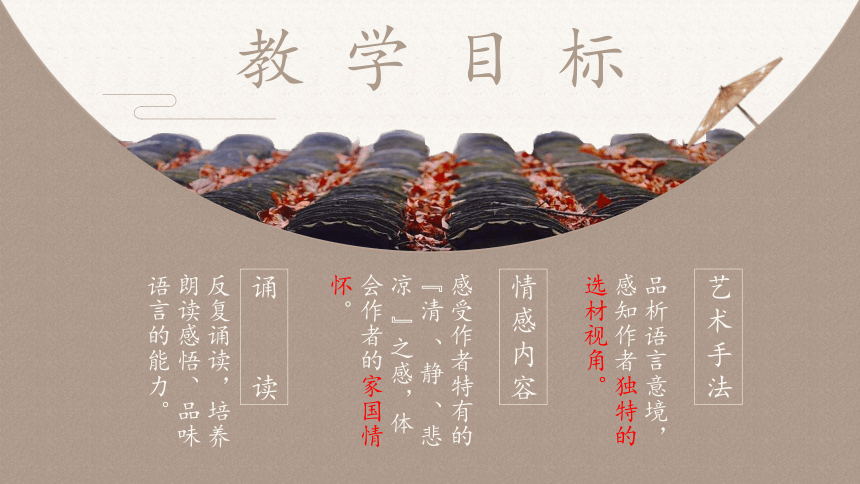

教学目标

反复诵读,培养朗读感悟、品味语言的能力。

诵读

品析语言意境,感知作者独特的选材视角。

艺术手法

感受作者特有的“清 、静 、悲凉 ”之感,体会作者的家国情怀。

情感内容

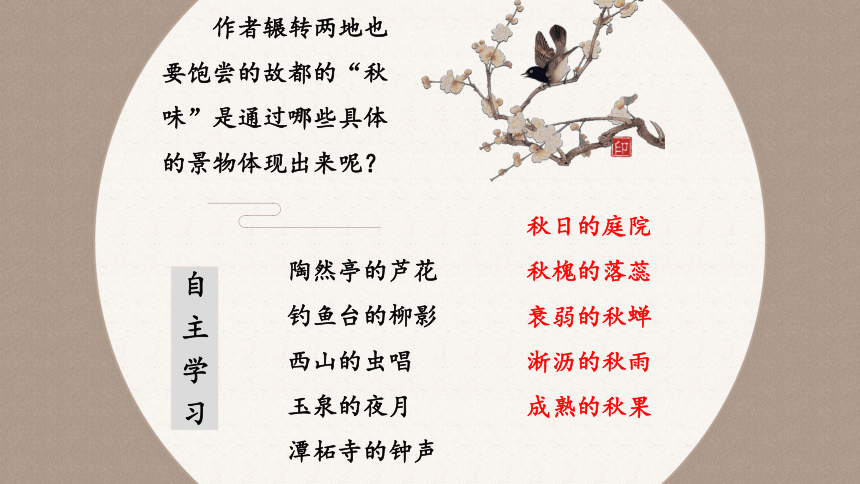

作者辗转两地也要饱尝的故都的“秋味”是通过哪些具体的景物体现出来呢?

陶然亭的芦花

钓鱼台的柳影

西山的虫唱

玉泉的夜月

潭柘寺的钟声

秋日的庭院

秋槐的落蕊

衰弱的秋蝉

淅沥的秋雨

成熟的秋果

自主学习

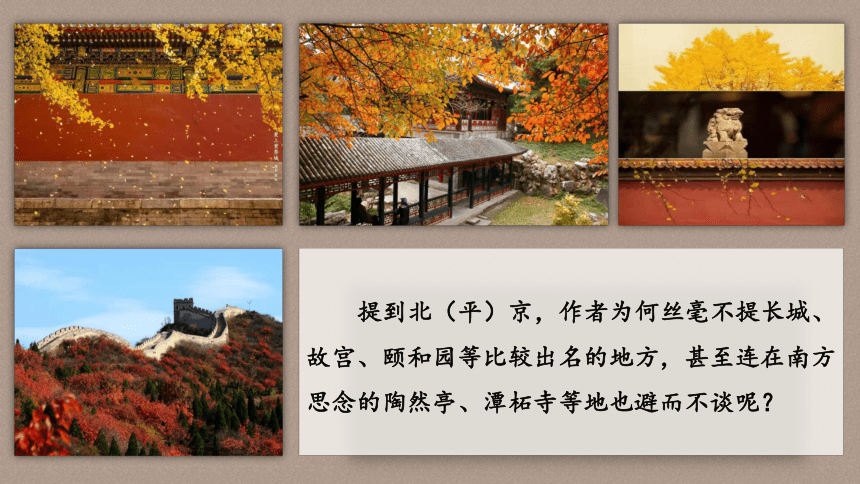

提到北(平)京,作者为何丝毫不提长城、故宫、颐和园等比较出名的地方,甚至连在南方思念的陶然亭、潭柘寺等地也避而不谈呢?

故都的秋

“月是故乡明”,漂泊在外的人们会将自己魂牵梦绕的家乡称作“故乡”,作者取名为“故都”的秋,也有这个意味在里面。郁达夫虽在南方出生,但在此时却是以一个居住在北平的住者的身份来写这篇文章的,所以作者写的其实是“家乡的秋”。名胜古迹是外来人最易注目的,而这些随处可见的平凡自然之景物,才是北平普通老百姓的日常接触之物。因而越是这些平常之秋景,反而更能突出“故都”的“秋味”。

e7d195523061f1c0092ce48a5fc95870a0687ac45bc8b2caB227BFDC40F9DB2B7A559DE97B8BDC6E716585DDCE188C7BF488BAA08C98985C74A3E1B5E305210FABE6A8AE2A6A8AB67019A6860E9B7AF54916ED29C96406914204C2D0CB8222345EEA348478ED4A14896AB9EF0464A23D5009049DF3C3EE38C59E781D518F6BAE5584556BEFA2CF0D25CD09A5D59C5CC1

因图识文

文中说,“北国的秋,却特别地来得清,来得静,来的悲凉”,作者是如何通过这些平常的景物来表现出这种特点的?

合作探究

秋院静观图

秋蝉残鸣图

秋雨话凉图

秋槐落蕊图

秋日奇果图

秋院静观图

秋日奇果图

秋雨话凉图

秋槐落蕊图

秋蝉残鸣图

碧绿 青 蓝 白

破屋、破壁腰

牵牛花以蓝色或白色者为佳

几根疏疏落落的尖细且长的秋草

驯鸽的飞声

漏下来的日光

牵牛花

冷色

破败景象

以动衬静

清

静

悲凉

诗秋画意

动静结合、疏密得体、浓淡相适、超凡脱俗

秋院静观图

秋日奇果图

秋雨话凉图

秋槐落蕊图

秋蝉残鸣图

清

悲凉

静

一条条扫帚的丝纹

落蕊铺得满地

梧桐一叶而天下知秋

诗秋画意

寒蝉凄凄雨霏霏,秋在故都槐落蕊。

秋院静观图

秋日奇果图

秋雨话凉图

秋槐落蕊图

秋蝉残鸣图

鸟鸣春,雷鸣夏,

虫鸣秋,风鸣冬。

--韩愈

衰弱的残声

啼、嘶的表现力

声声蝉声,声声悲凉

居高声自远,非是藉秋风。

倚杖柴门外,临风听暮蝉。

一闻愁意结,再听乡心起。

诗秋画意

秋院静观图

秋日奇果图

秋雨话凉图

秋槐落蕊图

秋蝉残鸣图

云散雨霁谁点缀,桥头斜影叹秋凉。

诗秋画意

清

静

悲凉

秋雨凄清萧瑟

青布单衣

息列索落地下起雨来

灰沉沉的天

凉风

天可真凉了

一层秋雨一层凉

秋院静观图

秋日奇果图

秋雨话凉图

秋槐落蕊图

秋蝉残鸣图

诗秋画意

清

静

悲凉

秋的全盛时期,清秋佳日

淡绿微黄

枣子颗儿在小椭圆形的细叶中间显出颜色

西北风就要起来了

沙尘灰土的世界

一年好景君须记,最是橙黄橘绿时。

请根据课文内容仿写两个句子:

故都的秋,在小院中低矮的破屋内外,在都市闲人的微叹互答里;在 ,在 。

在槐树落蕊的飞花梦里,

在秋果的每一丝微黄里。

在青天下驯鸽的飞声里,

在槐树叶底漏下的日光里。

在雨后的斜桥影里,

在秋蝉衰弱的残歌声里。

《天净沙·故都的秋》

冷花破院蝉唱

落蕊寂道雨响

闲影深巷枣香

天意渐凉

落寞人数斜阳

情景交融

在一椽破屋、一方小院中看漏光、看秋草、看蓝朵,听驯鸽的飞声,还有瓣瓣落蕊、声声蝉鸣、层层秋雨、枚枚秋果,把我们带到老北京的寻常巷陌,体味秋的清、静、悲凉。从字里行间感受到作者真情。这里,情中有秋的落寞。这里,秋中有情的眷恋,情景交融,浑然一体。

南国的秋 本体 北国的秋 黄酒 喻体 白干

稀饭 馍馍

鲈鱼 大蟹

黄犬 骆驼

慢、润、淡

清、静、悲凉

对比

甘甜可口

回味不永

清香后劲足秋之内蕴

食之有味

不浓易饿

有味耐饥

如秋之隽永

味美细腻

玲珑如意

可大快朵颐

跋涉千万里

剔刺而食

逗玩邀宠

得秋之爽气

有秋之辽阔

有这样的山,再配上那蓝的天,晴暖的阳光;蓝得像要由蓝变绿了,可又没完全绿了;晴暖得要发燥了,可是有点凉风,正像诗一样的温柔;这便是济南的秋。况且因为颜色的不同,那山的高低也更显然了。高的更高了些,低的更低了些,山的棱角曲线在晴空中更真了,更分明了,更瘦硬了……先不用说别的,只说水中的绿藻吧。那份儿绿色,除了上帝心中的绿色,恐怕没有别的东西能比拟的。这种鲜绿色借着水的清澄显露出来,好像美人借着镜子鉴赏自己的美。是的,这些绿藻是自己享受那水的甜美呢,不是为谁看的。它们知道它们那点绿的心事,它们终年在那儿吻着水皮,做着绿色的香梦。淘气的鸭子,用黄金的脚掌碰它们一两下。浣女的影儿,吻它们的绿叶一两下。只有这个,是它们的香甜的烦恼。

——老舍《济南的秋天》

郁达夫为什么会把北国的秋景写得如此“清、静、悲凉”?

北国的秋,却特别地

来得清,来得静,来得悲凉。

悲秋情怀

郁达夫(1896----1945),原名郁文,浙江富阳人,现代小说家、散文家。幼年丧父,17岁留学日本,广泛涉猎外国文学,深受近代欧洲、日本各种社会思潮和文艺作品的熏陶。1921年参与组建创造社,出版了新文学最早的白话短篇小说集《沉沦》。抗日战争爆发后,赴武汉投入抗日救亡运动,并到新加坡积极宣传抗日活动。新加坡沦陷后流亡到苏门答腊,1945年被日军杀害于苏门答腊丛林。

作者简介

郁达夫的小说多以失意落魄的青年知识分子为描写对象,往往大胆地进行自我揭露,富于浪漫主义的感伤气息,笔调洒脱自然,语言清新优美,具有强烈的主观抒彩。

他的散文则直抒胸臆,表现了富有才情的知识分子在动乱社会里的苦闷心情,具有率真、明丽、酣畅的风格。

主要作品:小说集《沉沦》、小说《迟桂花》《春风沉醉的晚上》、散文《故都的秋》《怀鲁迅》等。

创作背景

由于国民党白色恐怖的威胁等原因,郁达夫于30年代由上海迁居杭州,在那里居住了三年。在这段时间里,他思想苦闷,创作枯竭,过着一种闲散安逸的生活。当时中国大地连年混战,民不聊生,郁达夫也居无定所,颠沛流离。1934年7月,饱尝人生愁苦和哀痛的他,“不远千里”从杭州经青岛去北平,再次感受到了故都的“秋”味,于8月写下了这篇优美的散文。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。—— 杜甫

满地黄花堆积,憔悴损。——李清照

浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。——白居易

①与作家个人气质的抑郁善感有关。郁达夫三岁丧父,在日本十年的异地生活使他饱受屈辱和歧视,这也影响了他的个性。

②与作者的文艺观和审美追求有关。在杭州期间,郁达夫过着闲散寂寥的生活,提倡“静”的文学,写的多是“静如止水似的遁世文学”。

③与当时社会环境的黑暗有关。当时中国社会连年战乱,民生凋敝。为了谋生,作者颠沛流离,饱受人生的愁苦与哀痛。

④与中国传统文人的悲秋情结有关。郁达夫并未完全摆脱传统文人的积习,所以自然地承袭了中国传统文人的悲秋情结。

面对如此“悲凉”的秋,作者为何愿意折寿相留?

北国的秋,却特别地

来得清,来得静,来得悲凉。

悲秋情怀

。

。

家国情怀

“故都的秋”,“故”,从前的,过去的,有繁华逝去之意。都,都城,也就是北平。此时,故都不仅是一个人的小家,更是一个千万人的大家。

1934年的旧中国,内忧外患,但即便破败,即便悲凉,那也是无比珍贵的,是值得自己用生命去捍卫的。因为那是自己的家,自己的国,自己的根。郁达夫先生也用行动捍卫了自己的誓言。

我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这“秋”,这故都的秋味。

家国情怀

为什么我的眼里常含泪水,因为我对这土地爱的深沉!

——艾青

郁达夫是中华大地母亲孕育出来的骄子,是本世纪最有才华最有民族气节的诗人,爱国是他一生中最突出的倾向……

——刘海粟《漫论郁达夫》

故都的秋

总写

1-2段

北国的秋:

江南的秋:

清 静 悲凉

慢 润 淡

分写

3-11段

秋院静观

秋槐落蕊

秋蝉残鸣

秋雨话凉

秋日奇果

观秋色:清

听秋色:静

品秋色:悲凉

向往

品味

赞美

总写

12-13段

人皆感秋

中国文人尤甚

非到北方不可

记叙

议论

南国之秋:

北国之秋:

色彩不浓,回味不永

色彩浓,回味永

眷恋

。

。

家国情怀

回家的路,虽曲折起伏,却是世间最暖的归途。

——孟晚舟

写一写

刘勰在《文心雕龙》中说,“春秋代序,阴阳惨舒,物色之动,心亦摇焉”。人的感情随着日月的往复更替而变换,每一个季节都有它独特的特点。孟晚舟在归国途中写道:“秋风掠过,登机前,温哥华已需寒衣加身。此时,祖国的秋日正是天朗气清、暖风和煦,期待一年好景致,再赏橙黄橘绿时。”

请你写一写孟晚舟眼中的秋天,不少于500字。

课后作业

浪漫的天津人用煎饼果子卷起了人间烟火,卷起了整个秋天。

秋日来信

天津医科大学—胡浩翔同学

兰州的秋啊,大概就是暖暖的阳光和微冷的风,不经意间落在衣袖间的树叶吧 。

秋日来信

兰州交通大学—蔡洋洋同学

塔大的秋天,属于我们每个人,不分民族,不分地区。

秋日来信

塔里木大学—刘展宁同学

荥州之秋,虽无青砖黛瓦晕开的十里烟波,却见颠倒落叶的金风。

秋日来信

郑州轻工业大学—李静同学

这个秋天,愿金色的丰收酝酿,我们都如愿以偿。

秋日来信

平顶山学院—范俊鹏同学

在北平,春夏秋的三季,是连成一片;一年之中,仿佛只有一段寒冷的时期和一段比较温暖的时期相对立。

由春到夏,是短短的一瞬间,自夏到秋,也只觉得是过了一次午睡,就有点儿凉冷起来了。因此,北方的秋季也特别的觉得长,而秋天的回味,也更觉得比别处来得浓厚。

北平的四季

足见有感觉的动物,有情趣的人类,对于秋,总是一样的能特别引起深沉,幽远,严厉,萧索的感触来……

——郁达夫

故都的秋

秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的;

可是啊,北国的秋,

却特别地来得清,来得静,来得悲凉。

郁达夫

教学目标

反复诵读,培养朗读感悟、品味语言的能力。

诵读

品析语言意境,感知作者独特的选材视角。

艺术手法

感受作者特有的“清 、静 、悲凉 ”之感,体会作者的家国情怀。

情感内容

作者辗转两地也要饱尝的故都的“秋味”是通过哪些具体的景物体现出来呢?

陶然亭的芦花

钓鱼台的柳影

西山的虫唱

玉泉的夜月

潭柘寺的钟声

秋日的庭院

秋槐的落蕊

衰弱的秋蝉

淅沥的秋雨

成熟的秋果

自主学习

提到北(平)京,作者为何丝毫不提长城、故宫、颐和园等比较出名的地方,甚至连在南方思念的陶然亭、潭柘寺等地也避而不谈呢?

故都的秋

“月是故乡明”,漂泊在外的人们会将自己魂牵梦绕的家乡称作“故乡”,作者取名为“故都”的秋,也有这个意味在里面。郁达夫虽在南方出生,但在此时却是以一个居住在北平的住者的身份来写这篇文章的,所以作者写的其实是“家乡的秋”。名胜古迹是外来人最易注目的,而这些随处可见的平凡自然之景物,才是北平普通老百姓的日常接触之物。因而越是这些平常之秋景,反而更能突出“故都”的“秋味”。

e7d195523061f1c0092ce48a5fc95870a0687ac45bc8b2caB227BFDC40F9DB2B7A559DE97B8BDC6E716585DDCE188C7BF488BAA08C98985C74A3E1B5E305210FABE6A8AE2A6A8AB67019A6860E9B7AF54916ED29C96406914204C2D0CB8222345EEA348478ED4A14896AB9EF0464A23D5009049DF3C3EE38C59E781D518F6BAE5584556BEFA2CF0D25CD09A5D59C5CC1

因图识文

文中说,“北国的秋,却特别地来得清,来得静,来的悲凉”,作者是如何通过这些平常的景物来表现出这种特点的?

合作探究

秋院静观图

秋蝉残鸣图

秋雨话凉图

秋槐落蕊图

秋日奇果图

秋院静观图

秋日奇果图

秋雨话凉图

秋槐落蕊图

秋蝉残鸣图

碧绿 青 蓝 白

破屋、破壁腰

牵牛花以蓝色或白色者为佳

几根疏疏落落的尖细且长的秋草

驯鸽的飞声

漏下来的日光

牵牛花

冷色

破败景象

以动衬静

清

静

悲凉

诗秋画意

动静结合、疏密得体、浓淡相适、超凡脱俗

秋院静观图

秋日奇果图

秋雨话凉图

秋槐落蕊图

秋蝉残鸣图

清

悲凉

静

一条条扫帚的丝纹

落蕊铺得满地

梧桐一叶而天下知秋

诗秋画意

寒蝉凄凄雨霏霏,秋在故都槐落蕊。

秋院静观图

秋日奇果图

秋雨话凉图

秋槐落蕊图

秋蝉残鸣图

鸟鸣春,雷鸣夏,

虫鸣秋,风鸣冬。

--韩愈

衰弱的残声

啼、嘶的表现力

声声蝉声,声声悲凉

居高声自远,非是藉秋风。

倚杖柴门外,临风听暮蝉。

一闻愁意结,再听乡心起。

诗秋画意

秋院静观图

秋日奇果图

秋雨话凉图

秋槐落蕊图

秋蝉残鸣图

云散雨霁谁点缀,桥头斜影叹秋凉。

诗秋画意

清

静

悲凉

秋雨凄清萧瑟

青布单衣

息列索落地下起雨来

灰沉沉的天

凉风

天可真凉了

一层秋雨一层凉

秋院静观图

秋日奇果图

秋雨话凉图

秋槐落蕊图

秋蝉残鸣图

诗秋画意

清

静

悲凉

秋的全盛时期,清秋佳日

淡绿微黄

枣子颗儿在小椭圆形的细叶中间显出颜色

西北风就要起来了

沙尘灰土的世界

一年好景君须记,最是橙黄橘绿时。

请根据课文内容仿写两个句子:

故都的秋,在小院中低矮的破屋内外,在都市闲人的微叹互答里;在 ,在 。

在槐树落蕊的飞花梦里,

在秋果的每一丝微黄里。

在青天下驯鸽的飞声里,

在槐树叶底漏下的日光里。

在雨后的斜桥影里,

在秋蝉衰弱的残歌声里。

《天净沙·故都的秋》

冷花破院蝉唱

落蕊寂道雨响

闲影深巷枣香

天意渐凉

落寞人数斜阳

情景交融

在一椽破屋、一方小院中看漏光、看秋草、看蓝朵,听驯鸽的飞声,还有瓣瓣落蕊、声声蝉鸣、层层秋雨、枚枚秋果,把我们带到老北京的寻常巷陌,体味秋的清、静、悲凉。从字里行间感受到作者真情。这里,情中有秋的落寞。这里,秋中有情的眷恋,情景交融,浑然一体。

南国的秋 本体 北国的秋 黄酒 喻体 白干

稀饭 馍馍

鲈鱼 大蟹

黄犬 骆驼

慢、润、淡

清、静、悲凉

对比

甘甜可口

回味不永

清香后劲足秋之内蕴

食之有味

不浓易饿

有味耐饥

如秋之隽永

味美细腻

玲珑如意

可大快朵颐

跋涉千万里

剔刺而食

逗玩邀宠

得秋之爽气

有秋之辽阔

有这样的山,再配上那蓝的天,晴暖的阳光;蓝得像要由蓝变绿了,可又没完全绿了;晴暖得要发燥了,可是有点凉风,正像诗一样的温柔;这便是济南的秋。况且因为颜色的不同,那山的高低也更显然了。高的更高了些,低的更低了些,山的棱角曲线在晴空中更真了,更分明了,更瘦硬了……先不用说别的,只说水中的绿藻吧。那份儿绿色,除了上帝心中的绿色,恐怕没有别的东西能比拟的。这种鲜绿色借着水的清澄显露出来,好像美人借着镜子鉴赏自己的美。是的,这些绿藻是自己享受那水的甜美呢,不是为谁看的。它们知道它们那点绿的心事,它们终年在那儿吻着水皮,做着绿色的香梦。淘气的鸭子,用黄金的脚掌碰它们一两下。浣女的影儿,吻它们的绿叶一两下。只有这个,是它们的香甜的烦恼。

——老舍《济南的秋天》

郁达夫为什么会把北国的秋景写得如此“清、静、悲凉”?

北国的秋,却特别地

来得清,来得静,来得悲凉。

悲秋情怀

郁达夫(1896----1945),原名郁文,浙江富阳人,现代小说家、散文家。幼年丧父,17岁留学日本,广泛涉猎外国文学,深受近代欧洲、日本各种社会思潮和文艺作品的熏陶。1921年参与组建创造社,出版了新文学最早的白话短篇小说集《沉沦》。抗日战争爆发后,赴武汉投入抗日救亡运动,并到新加坡积极宣传抗日活动。新加坡沦陷后流亡到苏门答腊,1945年被日军杀害于苏门答腊丛林。

作者简介

郁达夫的小说多以失意落魄的青年知识分子为描写对象,往往大胆地进行自我揭露,富于浪漫主义的感伤气息,笔调洒脱自然,语言清新优美,具有强烈的主观抒彩。

他的散文则直抒胸臆,表现了富有才情的知识分子在动乱社会里的苦闷心情,具有率真、明丽、酣畅的风格。

主要作品:小说集《沉沦》、小说《迟桂花》《春风沉醉的晚上》、散文《故都的秋》《怀鲁迅》等。

创作背景

由于国民党白色恐怖的威胁等原因,郁达夫于30年代由上海迁居杭州,在那里居住了三年。在这段时间里,他思想苦闷,创作枯竭,过着一种闲散安逸的生活。当时中国大地连年混战,民不聊生,郁达夫也居无定所,颠沛流离。1934年7月,饱尝人生愁苦和哀痛的他,“不远千里”从杭州经青岛去北平,再次感受到了故都的“秋”味,于8月写下了这篇优美的散文。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。—— 杜甫

满地黄花堆积,憔悴损。——李清照

浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。——白居易

①与作家个人气质的抑郁善感有关。郁达夫三岁丧父,在日本十年的异地生活使他饱受屈辱和歧视,这也影响了他的个性。

②与作者的文艺观和审美追求有关。在杭州期间,郁达夫过着闲散寂寥的生活,提倡“静”的文学,写的多是“静如止水似的遁世文学”。

③与当时社会环境的黑暗有关。当时中国社会连年战乱,民生凋敝。为了谋生,作者颠沛流离,饱受人生的愁苦与哀痛。

④与中国传统文人的悲秋情结有关。郁达夫并未完全摆脱传统文人的积习,所以自然地承袭了中国传统文人的悲秋情结。

面对如此“悲凉”的秋,作者为何愿意折寿相留?

北国的秋,却特别地

来得清,来得静,来得悲凉。

悲秋情怀

。

。

家国情怀

“故都的秋”,“故”,从前的,过去的,有繁华逝去之意。都,都城,也就是北平。此时,故都不仅是一个人的小家,更是一个千万人的大家。

1934年的旧中国,内忧外患,但即便破败,即便悲凉,那也是无比珍贵的,是值得自己用生命去捍卫的。因为那是自己的家,自己的国,自己的根。郁达夫先生也用行动捍卫了自己的誓言。

我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这“秋”,这故都的秋味。

家国情怀

为什么我的眼里常含泪水,因为我对这土地爱的深沉!

——艾青

郁达夫是中华大地母亲孕育出来的骄子,是本世纪最有才华最有民族气节的诗人,爱国是他一生中最突出的倾向……

——刘海粟《漫论郁达夫》

故都的秋

总写

1-2段

北国的秋:

江南的秋:

清 静 悲凉

慢 润 淡

分写

3-11段

秋院静观

秋槐落蕊

秋蝉残鸣

秋雨话凉

秋日奇果

观秋色:清

听秋色:静

品秋色:悲凉

向往

品味

赞美

总写

12-13段

人皆感秋

中国文人尤甚

非到北方不可

记叙

议论

南国之秋:

北国之秋:

色彩不浓,回味不永

色彩浓,回味永

眷恋

。

。

家国情怀

回家的路,虽曲折起伏,却是世间最暖的归途。

——孟晚舟

写一写

刘勰在《文心雕龙》中说,“春秋代序,阴阳惨舒,物色之动,心亦摇焉”。人的感情随着日月的往复更替而变换,每一个季节都有它独特的特点。孟晚舟在归国途中写道:“秋风掠过,登机前,温哥华已需寒衣加身。此时,祖国的秋日正是天朗气清、暖风和煦,期待一年好景致,再赏橙黄橘绿时。”

请你写一写孟晚舟眼中的秋天,不少于500字。

课后作业

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读