第19课 清朝前期社会经济的发展 同步训练 (含解析)

文档属性

| 名称 | 第19课 清朝前期社会经济的发展 同步训练 (含解析) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 95.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-02-16 19:31:49 | ||

图片预览

文档简介

人教版历史七年级下第十九课“清朝前期社会经济的发展”同步训练题

一、单选题、

清代徐扬所绘的《盛世滋生图》,以长卷形式和散点透视技法,描绘了18世纪的古城苏州。画中仅客货船只就有400余只,各种可以辨认的商号招牌200余块。此画反映出当时商业发展的一个典型特点是( )

A. 晋商和徽商出现 B. 市坊分离 C. 农村集市贸易出现 D. 商业市镇兴盛

到乾隆末年,全国的耕地面积比明朝鼎盛时期增加了近( )

A. 3亿亩 B. 5亿亩 C. 7亿亩 D. 9亿亩

清朝前期,农业上普遍采用了轮作、复种、多熟等农作制,人们大量开垦荒地,种植玉米、甘薯等高产农作物。这( )

A. 源于新航路的开辟 B. 彻底解决温饱问题 C. 促进农业经济发展 D. 导致经济重心南移

清朝前期的北京城出现了骡马市、缸瓦市、果子市、花市这样的专业市场,此外还有广渠门烟草、琉璃厂旧书、大栅栏餐饮、朝阳门晓市这样的一条街式的分类市场。这说明了( )

A. 当时商业繁荣,市场出现了明显的细化趋势

B. 商品流通加快,各地经济联系紧密

C. 北京是全国最有名的商业城市

D. 北京商业的繁荣跟皇帝的支持密不可分

“江南市镇的早期工业化,尤其是在丝织、棉纺织行业中达到的水平,领先于工业革命前夕的欧洲。”这一现象可能出现在( )

A. 三国时期 B. 隋唐时期 C. 五代十国时期 D. 明清时期

清朝前期,出现的如“舟楫塞港,街道肩摩”的吴江盛泽镇、“人烟数十里,贾户数千家”的都会城市汉口、以及拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”的苏州反映了当时( )

A. 手工工场规模大,纺织业发达 B. 农业生产得到恢复和发展

C. 商业很发达,商品贸易兴盛 D. 人口不断增加

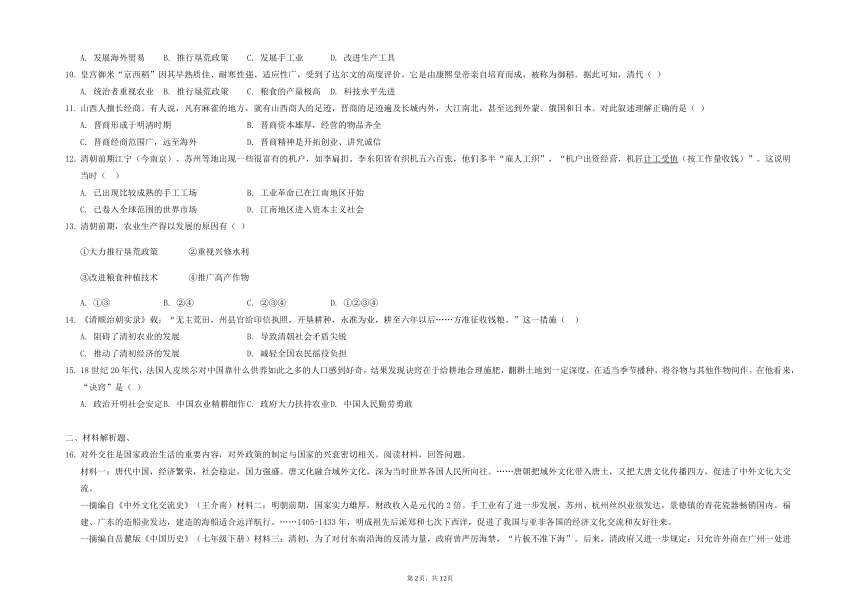

如图为某时期中国国内生产总值、欧洲生产总值在世界生产总值中的比重示意图。它反映的历史现象是( )

A. 丝绸之路开辟

B. 江南地区开发

C. 海外贸易繁荣

D. 清朝经济兴盛

以下是我国封建社会时期曾经出现过的盛世景象,按时间先后顺序排列正确的是( )

①贞观之治 ②文景之治 ③康乾盛世 ④开元盛世

A. ①②③④ B. ②①④③ C. ②③④① D. ③①②④

清初统治者十分重视经济恢复,尤其是恢复和发展农业生产,“使人力无遗而地力殆尽”,大力( )

A. 发展海外贸易 B. 推行垦荒政策 C. 发展手工业 D. 改进生产工具

皇宫御米“京西稻”因其早熟质佳、耐寒性强、适应性广,受到了达尔文的高度评价。它是由康熙皇帝亲自培育而成,被称为御稻。据此可知,清代( )

A. 统治者重视农业 B. 推行垦荒政策 C. 粮食的产量极高 D. 科技水平先进

山西人擅长经商。有人说,凡有麻雀的地方,就有山西商人的足迹,晋商的足迹遍及长城内外,大江南北,甚至远到外蒙、俄国和日本。对此叙述理解正确的是( )

A. 晋商形成于明清时期 B. 晋商资本雄厚,经营的物品齐全

C. 晋商经商范围广,远至海外 D. 晋商精神是开拓创业、讲究诚信

清朝前期江宁(今南京)、苏州等地出现一些很富有的机户,如李扁担、李东阳皆有织机五六百张,他们多半“雇人工织”,“机户出资经营,机匠计工受值(按工作量收钱)”。这说明当时( )

A. 已出现比较成熟的手工工场 B. 工业革命已在江南地区开始

C. 已卷入全球范围的世界市场 D. 江南地区进入资本主义社会

清朝前期,农业生产得以发展的原因有( )

①大力推行垦荒政策 ②重视兴修水利

③改进粮食种植技术 ④推广高产作物

A. ①③ B. ②④ C. ②③④ D. ①②③④

《清顺治朝实录》载:“无主荒田,州县官给印信执照,开垦耕种,永准为业,耕至六年以后……方准征收钱粮。”这一措施( )

A. 阻碍了清初农业的发展 B. 导致清朝社会矛盾尖锐

C. 推动了清初经济的发展 D. 减轻全国农民徭役负担

18世纪20年代,法国人皮埃尔对中国靠什么供养如此之多的人口感到好奇,结果发现诀窍在于给耕地合理施肥,翻耕土地到一定深度,在适当季节播种,将谷物与其他作物间作。在他看来,“诀窍”是( )

A. 政治开明社会安定 B. 中国农业精耕细作 C. 政府大力扶持农业 D. 中国人民勤劳勇敢

二、材料解析题、

对外交往是国家政治生活的重要内容,对外政策的制定与国家的兴衰密切相关。阅读材料,回答问题。

材料一:唐代中国,经济繁荣,社会稳定,国力强盛。唐文化融合域外文化,深为当时世界各国人民所向往。……唐朝把域外文化带入唐土,又把大唐文化传播四方,促进了中外文化大交流。

--摘编自《中外文化交流史》(王介南)材料二:明朝前期,国家实力雄厚,财政收入是元代的2倍。手工业有了进一步发展,苏州、杭州丝织业很发达,景德镇的青花瓷器畅销国内。福建、广东的造船业发达,建造的海船适合远洋航行。……1405-1433年,明成祖先后派郑和七次下西洋,促进了我国与亚非各国的经济文化交流和友好往来。

--摘编自岳麓版《中国历史》(七年级下册)材料三:清初,为了对付东南沿海的反清力量,政府曾严厉海禁,“片板不准下海”。后来,清政府又进一步规定:只允许外商在广州一处进行贸易,外商的活动,必须由政府指定的商人“管束稽查”。

--摘编自岳麓版《中国历史》(七年级下册)

根据材料一指出唐代中国对外交往的积极意义。结合所学知识,指出唐朝时期“把域外文化带入唐土”的是什么历史事件?把大唐文化传播到日本的著名代表人物是谁?

根据材料二,概括郑和下西洋的有利条件。

材料三表明清政府实行什么政策?据材料三指出清政府实行该政策的原因。为加强对“外商活动”的“管束稽查”清政府设置了什么机构?

(4) 综合上述材料,指出古代中国对外政策发生了怎样的变化?

中华优秀传统文化是中华民族智慧的结晶,内涵丰富,源远流长。阅读材料,回答问题。

材料一:北宋的都城汴京、南宋的都城临安以及建康、成都等都是人口达十万以上的大城市…“新声巧笑于柳陌花衢,按管调弦于茶坊酒肆”,民间的娱乐场所也需要大量的歌词,士大夫的词作便通过各种途径流传于民间为辞,始行于世。于是声传一时。”

--袁行霈《中国文学史》材料二:在隋唐发明印刷术的基础上,北宋时期,中国发明了胶泥活字印刷术,其“板印刷,一板已布字,更互用之,瞬息可就”,而且原材料消耗大为降低。元朝时,王祯又发明了木活字,并创造了排字“转盘”。

--摘编自黄悦翎、匡导球:《造纸术和活字印刷术在欧洲的传播及其影响》等材料三:科学革命和工业革命没有在中国发生)这一“李约瑟之谜”的根本原因在于,中国古代科举考试的课程设置,没有能够以数学和可控实验为主,而是以四书五经为主,结果科学革命无以发生,中国的前现代生产经验试错型技术进步方式,也就无法转化为以科学实验为理论基础的现代技术进步方式。技术进步的停滞,最终导致了中国与西方的差距不断拉大。

--林毅夫《李约瑟之谜与中国的兴衰》材料四:要认真汲取中华优秀传统文化的思想精华和道德精髓……深入挖掘和阐发中华优秀传统文化讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的时代价值,使中华优秀传统文化成为涵养社会主义核心价值观的重要源泉。

--习近平在中共中央政治局第十三次集体学习时的讲话

根据材料一和所学知识归纳宋词兴盛的原因有哪些?

根据材料二,概括指出活字印刷术具有什么优点?

据材料三,指出作者认为中国“技术进步停滞”的根本原因。结合所学知识分别从明清时期政治制度的特点、对外关系政策方面进一步分析中国逐渐落后于西方的主要原因。

(4) 请根据材料四概括习近平总书记号召学习中华优秀传统文化的目的。

阅读下列材料:

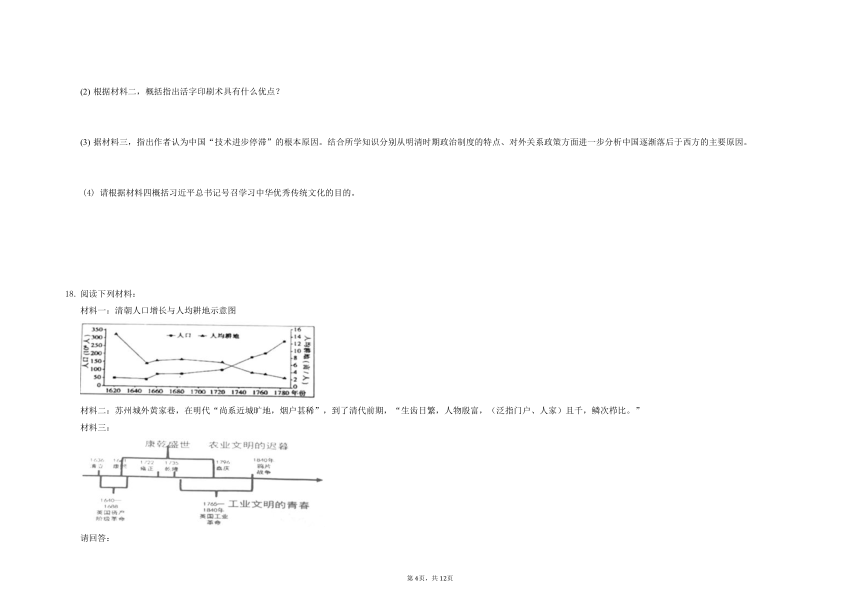

材料一:清朝人口增长与人均耕地示意图

材料二:苏州城外黄家巷,在明代“尚系近城旷地,烟户甚稀”,到了清代前期,“生齿日繁,人物殷富,(泛指门户、人家)且千,鳞次栉比。”

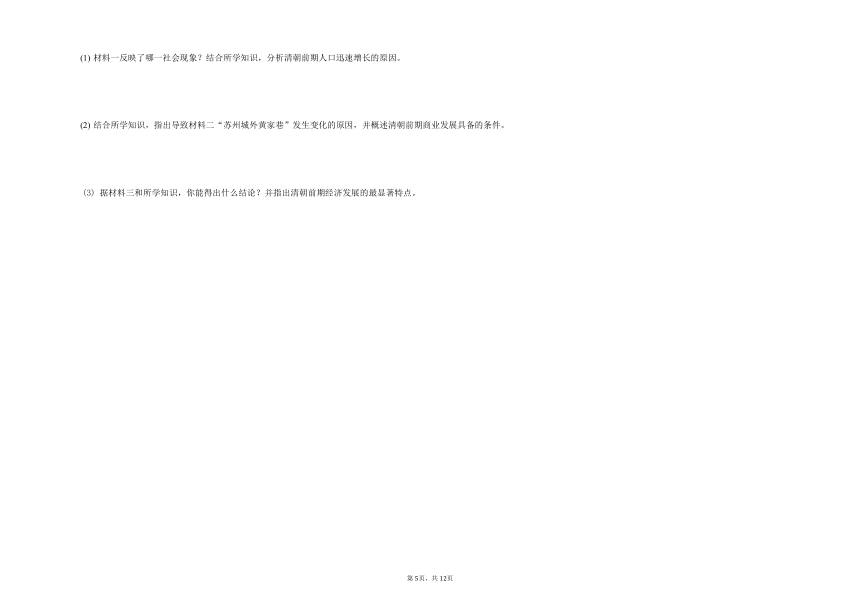

材料三:

请回答:

材料一反映了哪一社会现象?结合所学知识,分析清朝前期人口迅速增长的原因。

结合所学知识,指出导致材料二“苏州城外黄家巷”发生变化的原因,并概述清朝前期商业发展具备的条件。

(3) 据材料三和所学知识,你能得出什么结论?并指出清朝前期经济发展的最显著特点。

答案和解析

1.【答案】D

【解析】

【分析】

本题考查清朝时期商业市镇,要求运用所学解读题干信息。

【解答】

D.依据“画中仅客货船只就有400余只,各种可以辨认的商号招牌200余块”并结合所学可知,清朝前期的商业很发达,陆路和水运的商旅往来频繁,各地的商品贸易十分兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。一些原来的农村地区发展为工商业市镇,有的地方居民超过万户,比县城的规模还大。在北京、江宁、扬州、苏州、杭州、广州等大城市中,工商业非常繁荣。乾隆时期的苏州,据载已拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金”。故D正确。

ABC.三项所述均与题干主旨无关。

故选D。

2.【答案】A

【解析】依据所学可知,明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏,清初的统治者认识到恢复和发展农业生产才是“国之大计”。清初统治者十分重视经济恢复,尤其是恢复和发展农业生产,推行垦荒政策。到乾隆末年,全国的耕地面积比明朝鼎盛时期增加了近3亿亩。A项符合题意。

本题考查明清经济的发展状况,掌握相关基础知识。

本题考查学生的识记能力,掌握明清经济的发展状况。

3.【答案】C

【解析】清朝前期社会经济发展。农业方面,大力推行垦荒政策,耕地面积不断扩大;对黄河、淮河等大河及大运河进行治理;改进种植技术,农业上普遍采用了轮作、复种、多熟等农作制;改良新品种,推广玉米、甘薯等高产作物,粮食产量大幅度提高;经济作物的种植有较大发展,品种增加,棉花、甘蔗、烟草、茶叶、药材、花卉。水果等作物的种植面积不断扩大。清朝前期,农业上普遍采用了轮作、复种、多熟等农作制,人们大量开垦荒地,种植玉米、甘薯等高产农作物。这促进了农业经济发展。

本题主要考查清朝前期农业经济发展的相关史实。重点掌握清朝前期社会经济的发展表现及原因的相关史实。

本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记清朝前期农业经济发展的相关史实。

4.【答案】A

【解析】本题考查清朝商业的具体内容。题干提供的关键信息是当时出现了专门化的分类市场,说明了市场的细化趋势。

5.【答案】D

【解析】根据所学知识可知,清朝前期,丝织业等手工业有很大的发展,当时出现了比较成熟的手工业工场。选项D正确;三国、隋唐、五代十国时期还没有出现这一现象。选项ABC错误。

本题主要考查明清时期江南市镇的早期工业化的相关史实。重点掌握明清时期社会经济的发展的相关史实。

本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记明清时期江南市镇的早期工业化的相关史实。

6.【答案】C

【解析】

【分析】

本题考查清朝前期商业,要求运用所学解读题干信息。

【解答】

C.清朝前期的商业很发达,陆路和水运的商旅往来频繁,各地的商品贸易十分兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。一些原来的农村地区发展为工商业市镇,有的地方居民超过万户,比县城的规模还大。如吴江县的盛泽镇,出现了“舟楫塞港,街道肩摩”的景象; 湖北的汉口镇在明朝中期才发展起来,到清朝时已成为“人烟数十里,贾户数千家”的都会。乾隆时期的苏州,据载已拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金”。故C正确。

AB.两项题干无体现。故AB错误。

D.本项与题干主旨无关。故D错误。

故选C。

7.【答案】D

【解析】依据图片“1700、1820年”可知,是反映清朝经济的发展。明朝后期,女真的杰出首领努尔哈赤统一了女真各部,1616年,自立为汗,国号金,史称后金,后迁都沈阳,改称盛京。皇太极重视发展生产,改革内政,并注意选拔人才,联合蒙古各部,势力不断扩大。他改女真族名为满洲,1636年在盛京称皇帝,改国号为清,他就是清太宗。1644年,满族建立的清朝入主中原,成为中国历史上统一的王朝--清朝。选项ABC不是在“1700、1820年”时间,排除。

本题以“图片1700、1820年”为切入点,考查的是明清经济的发展。

本题考查明清经济的发展,考查学生的识记和理解能力,解题关键是熟练掌握基础知识。

8.【答案】B

【解析】西汉初年,经济萧条,到处一片荒凉的景象。文帝、景帝在位时奖励努力耕作的农民,劝诫百官关心农桑。他们提倡节约,并以身作则。文景时期,重视“以德化民”,社会比较安定,百姓富裕起来。历史上称这一时期的统治为“文景之治”;唐太宗统治时期,政治比较清明,经济发展较快,出现繁荣景象,国力逐步强盛,唐太宗的年号叫“贞观”,史称“贞观之治”。唐玄宗统治前期,政治比较安定,经济繁荣发展,唐朝进入全盛时期,中国封建社会呈现前所未有的盛世景象。唐玄宗统治前期的年号叫“开元”,史称“开元盛世”。17世纪中期至18世纪末,清朝一度经济繁荣,国力繁盛,出现盛世景象,史称康乾盛世。从明中期到清初,是中华帝国最后一个繁荣时期,在清朝的康熙到乾隆年间,经济迅速发展,国力空前强盛,史称“康乾盛世”。②①④③符合题意。

本题考查我国古代盛世的相关史实。注意准确把握贞观之治、文景之治、康乾盛世、开元盛世。

本题注重考查学生的分析能力,本题的关键点是分析题干,注意准确识记贞观之治、文景之治、康乾盛世、开元盛世的相关知识。

9.【答案】B

【解析】

【分析】

本题考查清初农业生产的恢复和发展,要求运用所学解读题干信息。

【解答】

B.明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏,清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”。顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础。故B正确。

AC.两项所述与“使人力无遗而地力殆尽”不符。故AC错误。

D.本项所述是对于题干主旨误读。故D错误。

故选B。

10.【答案】A

【解析】

【分析】

本题考查清朝统治者重视农业,要求运用所学解读题干信息。

【解答】

A.“皇宫御米‘京西稻’ ……它是由康熙皇帝亲自培育而成”表明京西稻的出现于康熙帝有直接关联,实质上说明了统治者对于农业的重视,故A正确。

BCD.三项所述题干无体现。

故选A。

11.【答案】C

【解析】

【分析】

本题考查晋商,要求运用所学解读题干信息。

【解答】

C.有人说,“凡是有麻雀的地方,就有山西商人的足迹,晋商的足迹遍及长城内外,大江南北,甚至远到外蒙、俄国和日本”。这说明晋商经商范围广,远至海外。题干材料强调了“晋商的足迹遍及长城内外,大江南北,甚至远到外蒙、俄国和日本”,故C正确。

ABD均与题干无关。

故选C。

12.【答案】A

【解析】

【分析】

本题主要考查资本主义萌芽的出现的相关史实,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

A.明朝中后期以后,随着商品经济的发展,苏州、松江等地的纺织业中,出现了许多以生产商品为目的的机户。“机户出资,机工出力”,机户是早期的资本家,机工是早期的资本家,机工是早期的雇佣工人,机户和机工两者之间是雇佣和被雇佣的关系。他们之间这种雇佣与被雇佣的关系,是一种资本主义性质的生产关系。这种生产关系大大提高了生产效率和劳动者的生产积极性。清朝前期江宁(今南京)、苏州等地出现一些很富有的机户,如李扁担、李东阳皆有织机五、六百张,他们多半“雇人工织”,“机户出(资)经营机匠计工受值”。这说明当时已出现比较成熟的的手工工场。故A符合题意。

BCD.三项说法错误,故排除。

故选A。

13.【答案】D

【解析】

【分析】

本题考查清朝恢复和发展农业生产,要求运用所学解读题干信息。

【解答】

①②③④.清朝前期,农业生产得以发展的原因有①大力推行垦荒政策②重视兴修水利③改进粮食种植技术④推广高产作物,题目给出的四项内容都是正确的。清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”。顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础。清朝前期,耕地面积不断扩大,大片荒芜的土地得到开垦。到乾隆末年,全国耕地面积比明朝鼎盛时期增加了近3亿亩。对黄河、淮河等大河以及大运河进行治理,还组织人力修建了许多堤坝、渠堰、海塘。改进新品种,推广玉米、甘薯等高产作物,使粮食生产有了大幅度的提高。经济作物的种植也有了较大的发展,品种增加,棉花、甘蔗、烟草、茶叶、药材、以及花卉、水果等作物的种植面积不断扩大,故①②③④正确。

故选D。

14.【答案】C

【解析】

【分析】

本题考查清初农业的发展,要求运用所学解读题干信息。

【解答】

C.清朝初期,政府鼓励农民垦荒,给他们发土地凭证和执照,并且前6年不征农业税。这推动了清初经济的发展,故C正确。

AB.两项所述与题干主旨相悖,故AB错误。

D.本题与徭役无关,故D错误。

故选C。

15.【答案】B

【解析】题干关键信息“诀窍在于给耕地合理施肥,翻耕土地到一定深度,在适当季节播种,将谷物与其他作物间作”说明当时农业耕作有了新气象,如施肥、深耕,间作,使得农业经济得到了发展,因而在他看来,“诀窍”是中国农业精耕细作,B符合题意。

本题考查清朝经济发展。题干关键信息“诀窍在于给耕地合理施肥,翻耕土地到一定深度,在适当季节播种,将谷物与其他作物间作”。

解答本题要把握清朝经济发展的相关内容,运用所学,分析题目的要求,即可作答。

16.【答案】【小题1】(1)根据材料一“唐代中国,经济繁荣,社会稳定,国力强盛。唐文化融合域外文化,深为当时世界各国人民所向往。……唐朝把域外文化带入唐土,又把大唐文化传播四方,促进了中外文化大交流”可知,唐代中国对外交往的积极意义是促进了中外文化大交流。结合所学知识可知,唐朝时期“把域外文化带入唐土”的是玄奘西行。把大唐文化传播到日本的著名代表人物是鉴真。

(2)根据材料二“明朝前期,国家实力雄厚,财政收入是元代的2倍。手工业有了进一步发展,苏州、杭州丝织业很发达,景德镇的青花瓷器畅销国内。福建、广东的造船业发达,建造的海船适合远洋航行。……1405-1433年,明成祖先后派郑和七次下西洋,促进了我国与亚非各国的经济文化交流和友好往来。”可知,郑和下西洋的有利条件国家实力雄厚;手工业进一步发展;造船业发达。

(3)材料三表明清政府实行闭关锁国政策。据材料三可知,清政府实行该政策的原因是对付东南沿海的反清力量。为加强对“外商活动”的“管束稽查”清政府设置了广州十三行。

(4)综合上述材料,指出古代中国对外政策由开放到封闭。

故答案为:

(1)促进了中外文化大交流;玄奘西行;鉴真。

(2)国家实力雄厚;手工业进一步发展;造船业发达。

(3)闭关锁国(禁海、海禁);对付东南沿海的反清力量;广州十三行。

(4)由开放到封闭。

【小题2】

【小题3】

【小题4】

【解析】本题以“对外交往是国家政治生活的重要内容,对外政策的制定与国家的兴衰密切相关。”为切入点,考查了唐朝对外交往、郑和下西洋、闭关锁国政策等知识,掌握相关基础知识。

考查了唐朝对外交往、郑和下西洋、闭关锁国政策等知识,注意基础知识的识记与理解。

17.【答案】【小题1】(1)据材料一“北宋的都城汴京、南宋的都城临安以及建康、成都等都是人口达十万以上的大城市…‘新声巧笑于柳陌花衢,按管调弦于茶坊酒肆’,民间的娱乐场所也需要大量的歌词,士大夫的词作便通过各种途径流传于民间为辞,始行于世。于是声传一时。”及所学知识可知,城市的繁荣、商业的发展、市民阶级的出现和数量的增加、民间娱乐的需要等是宋词兴盛的原因。

(2)据材料二“‘板印刷,一板已布字,更互用之,瞬息可就’,而且原材料消耗大为降低。”可知提高了印刷效率和节省了原材料消耗是活字印刷术的优点。

(3)据材料三“(科学革命和工业革命没有在中国发生)这一‘李约瑟之谜’的根本原因在于,中国古代科举考试的课程设置,没有能够以数学和可控实验为主,而是以四书五经为主,结果科学革命无以发生,中国的前现代生产经验试错型技术进步方式,也就无法转化为以科学实验为理论基础的现代技术进步方式。”可知,作者认为八股取土阻碍科技进步是中国“技术进步停滞”的根本原因。据所学知识可知,政治制度特点方面,中国实行君主专制强化,阻碍社会发展进步;在对外关系政策方面,中国实行“闭关锁国”政策,未能适时学习西方先进科学技术,这些是中国逐渐落后于西方的主要原因。

(4)据材料四“要认真汲取中华优秀传统文化的思想精华和道德精髓……深入挖掘和阐发中华优秀传统文化讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的时代价值,使中华优秀传统文化成为涵养社会主义核心价值观的重要源泉。”可知,习近平总书记号召学习中华优秀传统文化的目的是使中华优秀传统文化成为涵养社会主义核心价值观的重要源泉。

故答案为:

(1)城市的繁荣;商业的发展;市民阶级的出现和数量的增加;民间娱乐的需要等。(答出两条即可)

(2)提高了印刷效率,节省了原材料消耗。

(3)根本原因:八股取土阻碍科技进步。政治制度特点:君主专制强化,阻碍社会发展进步;对外关系政策:实行“闭关锁国”政策,未能适时学习西方先进科学技术。

(4)使中华优秀传统文化成为涵养社会主义核心价值观的重要源泉。

【小题2】

【小题3】

【小题4】

【解析】本题主要考查宋词兴盛的原因、活字印刷术的优点、中国“技术进步停滞”的根本原因、中国逐渐落后于西方的主要原因、习近平总书记号召学习中华优秀传统文化的目的相关史实。掌握相关基础知识。

本题主要考查学生准确解读材料信息以及理解问题的能力。识记与灵活掌握宋词兴盛的原因、活字印刷术的优点、中国“技术进步停滞”的根本原因、中国逐渐落后于西方的主要原因、习近平总书记号召学习中华优秀传统文化的目的相关史实。

18.【答案】【小题1】社会现象:人口密度加大,人地矛盾日益突出。原因:清朝前期社会经济的发展,高产作物的推广,提升了粮食产量,为人口增长提供了物质保障;国力增强,社会安定等。

【小题2】原因:商品经济的发展带动市镇繁荣;条件:清朝前期政治稳定;农业、手工业的发展促进了商品的流通;陆路和水运交通便利。

【小题3】结论:古老的中国落伍于工业文明的世界;特点:自然经济占主导地位。

【解析】本题主要考查清朝人口增长与人均耕地的关系、清朝前期人口迅速增长的原因、“苏州城外黄家巷”发生变化的原因、清朝前期商业发展具备的条件、清朝前期经济发展的最显著特点的相关史实。

本题主要考查学生准确解读材料信息以及理解问题的能力。理解并识记清朝人口增长与人均耕地的关系、清朝前期人口迅速增长的原因、“苏州城外黄家巷”发生变化的原因、清朝前期商业发展具备的条件、清朝前期经济发展的最显著特点的相关史实。

第88页,共88页

第77页,共88页

一、单选题、

清代徐扬所绘的《盛世滋生图》,以长卷形式和散点透视技法,描绘了18世纪的古城苏州。画中仅客货船只就有400余只,各种可以辨认的商号招牌200余块。此画反映出当时商业发展的一个典型特点是( )

A. 晋商和徽商出现 B. 市坊分离 C. 农村集市贸易出现 D. 商业市镇兴盛

到乾隆末年,全国的耕地面积比明朝鼎盛时期增加了近( )

A. 3亿亩 B. 5亿亩 C. 7亿亩 D. 9亿亩

清朝前期,农业上普遍采用了轮作、复种、多熟等农作制,人们大量开垦荒地,种植玉米、甘薯等高产农作物。这( )

A. 源于新航路的开辟 B. 彻底解决温饱问题 C. 促进农业经济发展 D. 导致经济重心南移

清朝前期的北京城出现了骡马市、缸瓦市、果子市、花市这样的专业市场,此外还有广渠门烟草、琉璃厂旧书、大栅栏餐饮、朝阳门晓市这样的一条街式的分类市场。这说明了( )

A. 当时商业繁荣,市场出现了明显的细化趋势

B. 商品流通加快,各地经济联系紧密

C. 北京是全国最有名的商业城市

D. 北京商业的繁荣跟皇帝的支持密不可分

“江南市镇的早期工业化,尤其是在丝织、棉纺织行业中达到的水平,领先于工业革命前夕的欧洲。”这一现象可能出现在( )

A. 三国时期 B. 隋唐时期 C. 五代十国时期 D. 明清时期

清朝前期,出现的如“舟楫塞港,街道肩摩”的吴江盛泽镇、“人烟数十里,贾户数千家”的都会城市汉口、以及拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”的苏州反映了当时( )

A. 手工工场规模大,纺织业发达 B. 农业生产得到恢复和发展

C. 商业很发达,商品贸易兴盛 D. 人口不断增加

如图为某时期中国国内生产总值、欧洲生产总值在世界生产总值中的比重示意图。它反映的历史现象是( )

A. 丝绸之路开辟

B. 江南地区开发

C. 海外贸易繁荣

D. 清朝经济兴盛

以下是我国封建社会时期曾经出现过的盛世景象,按时间先后顺序排列正确的是( )

①贞观之治 ②文景之治 ③康乾盛世 ④开元盛世

A. ①②③④ B. ②①④③ C. ②③④① D. ③①②④

清初统治者十分重视经济恢复,尤其是恢复和发展农业生产,“使人力无遗而地力殆尽”,大力( )

A. 发展海外贸易 B. 推行垦荒政策 C. 发展手工业 D. 改进生产工具

皇宫御米“京西稻”因其早熟质佳、耐寒性强、适应性广,受到了达尔文的高度评价。它是由康熙皇帝亲自培育而成,被称为御稻。据此可知,清代( )

A. 统治者重视农业 B. 推行垦荒政策 C. 粮食的产量极高 D. 科技水平先进

山西人擅长经商。有人说,凡有麻雀的地方,就有山西商人的足迹,晋商的足迹遍及长城内外,大江南北,甚至远到外蒙、俄国和日本。对此叙述理解正确的是( )

A. 晋商形成于明清时期 B. 晋商资本雄厚,经营的物品齐全

C. 晋商经商范围广,远至海外 D. 晋商精神是开拓创业、讲究诚信

清朝前期江宁(今南京)、苏州等地出现一些很富有的机户,如李扁担、李东阳皆有织机五六百张,他们多半“雇人工织”,“机户出资经营,机匠计工受值(按工作量收钱)”。这说明当时( )

A. 已出现比较成熟的手工工场 B. 工业革命已在江南地区开始

C. 已卷入全球范围的世界市场 D. 江南地区进入资本主义社会

清朝前期,农业生产得以发展的原因有( )

①大力推行垦荒政策 ②重视兴修水利

③改进粮食种植技术 ④推广高产作物

A. ①③ B. ②④ C. ②③④ D. ①②③④

《清顺治朝实录》载:“无主荒田,州县官给印信执照,开垦耕种,永准为业,耕至六年以后……方准征收钱粮。”这一措施( )

A. 阻碍了清初农业的发展 B. 导致清朝社会矛盾尖锐

C. 推动了清初经济的发展 D. 减轻全国农民徭役负担

18世纪20年代,法国人皮埃尔对中国靠什么供养如此之多的人口感到好奇,结果发现诀窍在于给耕地合理施肥,翻耕土地到一定深度,在适当季节播种,将谷物与其他作物间作。在他看来,“诀窍”是( )

A. 政治开明社会安定 B. 中国农业精耕细作 C. 政府大力扶持农业 D. 中国人民勤劳勇敢

二、材料解析题、

对外交往是国家政治生活的重要内容,对外政策的制定与国家的兴衰密切相关。阅读材料,回答问题。

材料一:唐代中国,经济繁荣,社会稳定,国力强盛。唐文化融合域外文化,深为当时世界各国人民所向往。……唐朝把域外文化带入唐土,又把大唐文化传播四方,促进了中外文化大交流。

--摘编自《中外文化交流史》(王介南)材料二:明朝前期,国家实力雄厚,财政收入是元代的2倍。手工业有了进一步发展,苏州、杭州丝织业很发达,景德镇的青花瓷器畅销国内。福建、广东的造船业发达,建造的海船适合远洋航行。……1405-1433年,明成祖先后派郑和七次下西洋,促进了我国与亚非各国的经济文化交流和友好往来。

--摘编自岳麓版《中国历史》(七年级下册)材料三:清初,为了对付东南沿海的反清力量,政府曾严厉海禁,“片板不准下海”。后来,清政府又进一步规定:只允许外商在广州一处进行贸易,外商的活动,必须由政府指定的商人“管束稽查”。

--摘编自岳麓版《中国历史》(七年级下册)

根据材料一指出唐代中国对外交往的积极意义。结合所学知识,指出唐朝时期“把域外文化带入唐土”的是什么历史事件?把大唐文化传播到日本的著名代表人物是谁?

根据材料二,概括郑和下西洋的有利条件。

材料三表明清政府实行什么政策?据材料三指出清政府实行该政策的原因。为加强对“外商活动”的“管束稽查”清政府设置了什么机构?

(4) 综合上述材料,指出古代中国对外政策发生了怎样的变化?

中华优秀传统文化是中华民族智慧的结晶,内涵丰富,源远流长。阅读材料,回答问题。

材料一:北宋的都城汴京、南宋的都城临安以及建康、成都等都是人口达十万以上的大城市…“新声巧笑于柳陌花衢,按管调弦于茶坊酒肆”,民间的娱乐场所也需要大量的歌词,士大夫的词作便通过各种途径流传于民间为辞,始行于世。于是声传一时。”

--袁行霈《中国文学史》材料二:在隋唐发明印刷术的基础上,北宋时期,中国发明了胶泥活字印刷术,其“板印刷,一板已布字,更互用之,瞬息可就”,而且原材料消耗大为降低。元朝时,王祯又发明了木活字,并创造了排字“转盘”。

--摘编自黄悦翎、匡导球:《造纸术和活字印刷术在欧洲的传播及其影响》等材料三:科学革命和工业革命没有在中国发生)这一“李约瑟之谜”的根本原因在于,中国古代科举考试的课程设置,没有能够以数学和可控实验为主,而是以四书五经为主,结果科学革命无以发生,中国的前现代生产经验试错型技术进步方式,也就无法转化为以科学实验为理论基础的现代技术进步方式。技术进步的停滞,最终导致了中国与西方的差距不断拉大。

--林毅夫《李约瑟之谜与中国的兴衰》材料四:要认真汲取中华优秀传统文化的思想精华和道德精髓……深入挖掘和阐发中华优秀传统文化讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的时代价值,使中华优秀传统文化成为涵养社会主义核心价值观的重要源泉。

--习近平在中共中央政治局第十三次集体学习时的讲话

根据材料一和所学知识归纳宋词兴盛的原因有哪些?

根据材料二,概括指出活字印刷术具有什么优点?

据材料三,指出作者认为中国“技术进步停滞”的根本原因。结合所学知识分别从明清时期政治制度的特点、对外关系政策方面进一步分析中国逐渐落后于西方的主要原因。

(4) 请根据材料四概括习近平总书记号召学习中华优秀传统文化的目的。

阅读下列材料:

材料一:清朝人口增长与人均耕地示意图

材料二:苏州城外黄家巷,在明代“尚系近城旷地,烟户甚稀”,到了清代前期,“生齿日繁,人物殷富,(泛指门户、人家)且千,鳞次栉比。”

材料三:

请回答:

材料一反映了哪一社会现象?结合所学知识,分析清朝前期人口迅速增长的原因。

结合所学知识,指出导致材料二“苏州城外黄家巷”发生变化的原因,并概述清朝前期商业发展具备的条件。

(3) 据材料三和所学知识,你能得出什么结论?并指出清朝前期经济发展的最显著特点。

答案和解析

1.【答案】D

【解析】

【分析】

本题考查清朝时期商业市镇,要求运用所学解读题干信息。

【解答】

D.依据“画中仅客货船只就有400余只,各种可以辨认的商号招牌200余块”并结合所学可知,清朝前期的商业很发达,陆路和水运的商旅往来频繁,各地的商品贸易十分兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。一些原来的农村地区发展为工商业市镇,有的地方居民超过万户,比县城的规模还大。在北京、江宁、扬州、苏州、杭州、广州等大城市中,工商业非常繁荣。乾隆时期的苏州,据载已拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金”。故D正确。

ABC.三项所述均与题干主旨无关。

故选D。

2.【答案】A

【解析】依据所学可知,明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏,清初的统治者认识到恢复和发展农业生产才是“国之大计”。清初统治者十分重视经济恢复,尤其是恢复和发展农业生产,推行垦荒政策。到乾隆末年,全国的耕地面积比明朝鼎盛时期增加了近3亿亩。A项符合题意。

本题考查明清经济的发展状况,掌握相关基础知识。

本题考查学生的识记能力,掌握明清经济的发展状况。

3.【答案】C

【解析】清朝前期社会经济发展。农业方面,大力推行垦荒政策,耕地面积不断扩大;对黄河、淮河等大河及大运河进行治理;改进种植技术,农业上普遍采用了轮作、复种、多熟等农作制;改良新品种,推广玉米、甘薯等高产作物,粮食产量大幅度提高;经济作物的种植有较大发展,品种增加,棉花、甘蔗、烟草、茶叶、药材、花卉。水果等作物的种植面积不断扩大。清朝前期,农业上普遍采用了轮作、复种、多熟等农作制,人们大量开垦荒地,种植玉米、甘薯等高产农作物。这促进了农业经济发展。

本题主要考查清朝前期农业经济发展的相关史实。重点掌握清朝前期社会经济的发展表现及原因的相关史实。

本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记清朝前期农业经济发展的相关史实。

4.【答案】A

【解析】本题考查清朝商业的具体内容。题干提供的关键信息是当时出现了专门化的分类市场,说明了市场的细化趋势。

5.【答案】D

【解析】根据所学知识可知,清朝前期,丝织业等手工业有很大的发展,当时出现了比较成熟的手工业工场。选项D正确;三国、隋唐、五代十国时期还没有出现这一现象。选项ABC错误。

本题主要考查明清时期江南市镇的早期工业化的相关史实。重点掌握明清时期社会经济的发展的相关史实。

本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记明清时期江南市镇的早期工业化的相关史实。

6.【答案】C

【解析】

【分析】

本题考查清朝前期商业,要求运用所学解读题干信息。

【解答】

C.清朝前期的商业很发达,陆路和水运的商旅往来频繁,各地的商品贸易十分兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。一些原来的农村地区发展为工商业市镇,有的地方居民超过万户,比县城的规模还大。如吴江县的盛泽镇,出现了“舟楫塞港,街道肩摩”的景象; 湖北的汉口镇在明朝中期才发展起来,到清朝时已成为“人烟数十里,贾户数千家”的都会。乾隆时期的苏州,据载已拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金”。故C正确。

AB.两项题干无体现。故AB错误。

D.本项与题干主旨无关。故D错误。

故选C。

7.【答案】D

【解析】依据图片“1700、1820年”可知,是反映清朝经济的发展。明朝后期,女真的杰出首领努尔哈赤统一了女真各部,1616年,自立为汗,国号金,史称后金,后迁都沈阳,改称盛京。皇太极重视发展生产,改革内政,并注意选拔人才,联合蒙古各部,势力不断扩大。他改女真族名为满洲,1636年在盛京称皇帝,改国号为清,他就是清太宗。1644年,满族建立的清朝入主中原,成为中国历史上统一的王朝--清朝。选项ABC不是在“1700、1820年”时间,排除。

本题以“图片1700、1820年”为切入点,考查的是明清经济的发展。

本题考查明清经济的发展,考查学生的识记和理解能力,解题关键是熟练掌握基础知识。

8.【答案】B

【解析】西汉初年,经济萧条,到处一片荒凉的景象。文帝、景帝在位时奖励努力耕作的农民,劝诫百官关心农桑。他们提倡节约,并以身作则。文景时期,重视“以德化民”,社会比较安定,百姓富裕起来。历史上称这一时期的统治为“文景之治”;唐太宗统治时期,政治比较清明,经济发展较快,出现繁荣景象,国力逐步强盛,唐太宗的年号叫“贞观”,史称“贞观之治”。唐玄宗统治前期,政治比较安定,经济繁荣发展,唐朝进入全盛时期,中国封建社会呈现前所未有的盛世景象。唐玄宗统治前期的年号叫“开元”,史称“开元盛世”。17世纪中期至18世纪末,清朝一度经济繁荣,国力繁盛,出现盛世景象,史称康乾盛世。从明中期到清初,是中华帝国最后一个繁荣时期,在清朝的康熙到乾隆年间,经济迅速发展,国力空前强盛,史称“康乾盛世”。②①④③符合题意。

本题考查我国古代盛世的相关史实。注意准确把握贞观之治、文景之治、康乾盛世、开元盛世。

本题注重考查学生的分析能力,本题的关键点是分析题干,注意准确识记贞观之治、文景之治、康乾盛世、开元盛世的相关知识。

9.【答案】B

【解析】

【分析】

本题考查清初农业生产的恢复和发展,要求运用所学解读题干信息。

【解答】

B.明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏,清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”。顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础。故B正确。

AC.两项所述与“使人力无遗而地力殆尽”不符。故AC错误。

D.本项所述是对于题干主旨误读。故D错误。

故选B。

10.【答案】A

【解析】

【分析】

本题考查清朝统治者重视农业,要求运用所学解读题干信息。

【解答】

A.“皇宫御米‘京西稻’ ……它是由康熙皇帝亲自培育而成”表明京西稻的出现于康熙帝有直接关联,实质上说明了统治者对于农业的重视,故A正确。

BCD.三项所述题干无体现。

故选A。

11.【答案】C

【解析】

【分析】

本题考查晋商,要求运用所学解读题干信息。

【解答】

C.有人说,“凡是有麻雀的地方,就有山西商人的足迹,晋商的足迹遍及长城内外,大江南北,甚至远到外蒙、俄国和日本”。这说明晋商经商范围广,远至海外。题干材料强调了“晋商的足迹遍及长城内外,大江南北,甚至远到外蒙、俄国和日本”,故C正确。

ABD均与题干无关。

故选C。

12.【答案】A

【解析】

【分析】

本题主要考查资本主义萌芽的出现的相关史实,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

A.明朝中后期以后,随着商品经济的发展,苏州、松江等地的纺织业中,出现了许多以生产商品为目的的机户。“机户出资,机工出力”,机户是早期的资本家,机工是早期的资本家,机工是早期的雇佣工人,机户和机工两者之间是雇佣和被雇佣的关系。他们之间这种雇佣与被雇佣的关系,是一种资本主义性质的生产关系。这种生产关系大大提高了生产效率和劳动者的生产积极性。清朝前期江宁(今南京)、苏州等地出现一些很富有的机户,如李扁担、李东阳皆有织机五、六百张,他们多半“雇人工织”,“机户出(资)经营机匠计工受值”。这说明当时已出现比较成熟的的手工工场。故A符合题意。

BCD.三项说法错误,故排除。

故选A。

13.【答案】D

【解析】

【分析】

本题考查清朝恢复和发展农业生产,要求运用所学解读题干信息。

【解答】

①②③④.清朝前期,农业生产得以发展的原因有①大力推行垦荒政策②重视兴修水利③改进粮食种植技术④推广高产作物,题目给出的四项内容都是正确的。清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”。顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础。清朝前期,耕地面积不断扩大,大片荒芜的土地得到开垦。到乾隆末年,全国耕地面积比明朝鼎盛时期增加了近3亿亩。对黄河、淮河等大河以及大运河进行治理,还组织人力修建了许多堤坝、渠堰、海塘。改进新品种,推广玉米、甘薯等高产作物,使粮食生产有了大幅度的提高。经济作物的种植也有了较大的发展,品种增加,棉花、甘蔗、烟草、茶叶、药材、以及花卉、水果等作物的种植面积不断扩大,故①②③④正确。

故选D。

14.【答案】C

【解析】

【分析】

本题考查清初农业的发展,要求运用所学解读题干信息。

【解答】

C.清朝初期,政府鼓励农民垦荒,给他们发土地凭证和执照,并且前6年不征农业税。这推动了清初经济的发展,故C正确。

AB.两项所述与题干主旨相悖,故AB错误。

D.本题与徭役无关,故D错误。

故选C。

15.【答案】B

【解析】题干关键信息“诀窍在于给耕地合理施肥,翻耕土地到一定深度,在适当季节播种,将谷物与其他作物间作”说明当时农业耕作有了新气象,如施肥、深耕,间作,使得农业经济得到了发展,因而在他看来,“诀窍”是中国农业精耕细作,B符合题意。

本题考查清朝经济发展。题干关键信息“诀窍在于给耕地合理施肥,翻耕土地到一定深度,在适当季节播种,将谷物与其他作物间作”。

解答本题要把握清朝经济发展的相关内容,运用所学,分析题目的要求,即可作答。

16.【答案】【小题1】(1)根据材料一“唐代中国,经济繁荣,社会稳定,国力强盛。唐文化融合域外文化,深为当时世界各国人民所向往。……唐朝把域外文化带入唐土,又把大唐文化传播四方,促进了中外文化大交流”可知,唐代中国对外交往的积极意义是促进了中外文化大交流。结合所学知识可知,唐朝时期“把域外文化带入唐土”的是玄奘西行。把大唐文化传播到日本的著名代表人物是鉴真。

(2)根据材料二“明朝前期,国家实力雄厚,财政收入是元代的2倍。手工业有了进一步发展,苏州、杭州丝织业很发达,景德镇的青花瓷器畅销国内。福建、广东的造船业发达,建造的海船适合远洋航行。……1405-1433年,明成祖先后派郑和七次下西洋,促进了我国与亚非各国的经济文化交流和友好往来。”可知,郑和下西洋的有利条件国家实力雄厚;手工业进一步发展;造船业发达。

(3)材料三表明清政府实行闭关锁国政策。据材料三可知,清政府实行该政策的原因是对付东南沿海的反清力量。为加强对“外商活动”的“管束稽查”清政府设置了广州十三行。

(4)综合上述材料,指出古代中国对外政策由开放到封闭。

故答案为:

(1)促进了中外文化大交流;玄奘西行;鉴真。

(2)国家实力雄厚;手工业进一步发展;造船业发达。

(3)闭关锁国(禁海、海禁);对付东南沿海的反清力量;广州十三行。

(4)由开放到封闭。

【小题2】

【小题3】

【小题4】

【解析】本题以“对外交往是国家政治生活的重要内容,对外政策的制定与国家的兴衰密切相关。”为切入点,考查了唐朝对外交往、郑和下西洋、闭关锁国政策等知识,掌握相关基础知识。

考查了唐朝对外交往、郑和下西洋、闭关锁国政策等知识,注意基础知识的识记与理解。

17.【答案】【小题1】(1)据材料一“北宋的都城汴京、南宋的都城临安以及建康、成都等都是人口达十万以上的大城市…‘新声巧笑于柳陌花衢,按管调弦于茶坊酒肆’,民间的娱乐场所也需要大量的歌词,士大夫的词作便通过各种途径流传于民间为辞,始行于世。于是声传一时。”及所学知识可知,城市的繁荣、商业的发展、市民阶级的出现和数量的增加、民间娱乐的需要等是宋词兴盛的原因。

(2)据材料二“‘板印刷,一板已布字,更互用之,瞬息可就’,而且原材料消耗大为降低。”可知提高了印刷效率和节省了原材料消耗是活字印刷术的优点。

(3)据材料三“(科学革命和工业革命没有在中国发生)这一‘李约瑟之谜’的根本原因在于,中国古代科举考试的课程设置,没有能够以数学和可控实验为主,而是以四书五经为主,结果科学革命无以发生,中国的前现代生产经验试错型技术进步方式,也就无法转化为以科学实验为理论基础的现代技术进步方式。”可知,作者认为八股取土阻碍科技进步是中国“技术进步停滞”的根本原因。据所学知识可知,政治制度特点方面,中国实行君主专制强化,阻碍社会发展进步;在对外关系政策方面,中国实行“闭关锁国”政策,未能适时学习西方先进科学技术,这些是中国逐渐落后于西方的主要原因。

(4)据材料四“要认真汲取中华优秀传统文化的思想精华和道德精髓……深入挖掘和阐发中华优秀传统文化讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的时代价值,使中华优秀传统文化成为涵养社会主义核心价值观的重要源泉。”可知,习近平总书记号召学习中华优秀传统文化的目的是使中华优秀传统文化成为涵养社会主义核心价值观的重要源泉。

故答案为:

(1)城市的繁荣;商业的发展;市民阶级的出现和数量的增加;民间娱乐的需要等。(答出两条即可)

(2)提高了印刷效率,节省了原材料消耗。

(3)根本原因:八股取土阻碍科技进步。政治制度特点:君主专制强化,阻碍社会发展进步;对外关系政策:实行“闭关锁国”政策,未能适时学习西方先进科学技术。

(4)使中华优秀传统文化成为涵养社会主义核心价值观的重要源泉。

【小题2】

【小题3】

【小题4】

【解析】本题主要考查宋词兴盛的原因、活字印刷术的优点、中国“技术进步停滞”的根本原因、中国逐渐落后于西方的主要原因、习近平总书记号召学习中华优秀传统文化的目的相关史实。掌握相关基础知识。

本题主要考查学生准确解读材料信息以及理解问题的能力。识记与灵活掌握宋词兴盛的原因、活字印刷术的优点、中国“技术进步停滞”的根本原因、中国逐渐落后于西方的主要原因、习近平总书记号召学习中华优秀传统文化的目的相关史实。

18.【答案】【小题1】社会现象:人口密度加大,人地矛盾日益突出。原因:清朝前期社会经济的发展,高产作物的推广,提升了粮食产量,为人口增长提供了物质保障;国力增强,社会安定等。

【小题2】原因:商品经济的发展带动市镇繁荣;条件:清朝前期政治稳定;农业、手工业的发展促进了商品的流通;陆路和水运交通便利。

【小题3】结论:古老的中国落伍于工业文明的世界;特点:自然经济占主导地位。

【解析】本题主要考查清朝人口增长与人均耕地的关系、清朝前期人口迅速增长的原因、“苏州城外黄家巷”发生变化的原因、清朝前期商业发展具备的条件、清朝前期经济发展的最显著特点的相关史实。

本题主要考查学生准确解读材料信息以及理解问题的能力。理解并识记清朝人口增长与人均耕地的关系、清朝前期人口迅速增长的原因、“苏州城外黄家巷”发生变化的原因、清朝前期商业发展具备的条件、清朝前期经济发展的最显著特点的相关史实。

第88页,共88页

第77页,共88页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源