第2课 诸侯纷争与变法运动 课件

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

高中历史必修《中外史纲要(上)》

第二课 诸侯纷争和变法运动

新教材探究

教学目标

通过春秋战国时期的政治变动和经济发展,理解战国时期变法运动的必然性;

了解老子、孔子学说和“百家争鸣”的局面及其意义。

教学重难点

【重点难点】

重点:社会变化和各国变法的原因;“百家争鸣”形成的原因和意义

难点:“百家争鸣”局面形成和社会变革的关系

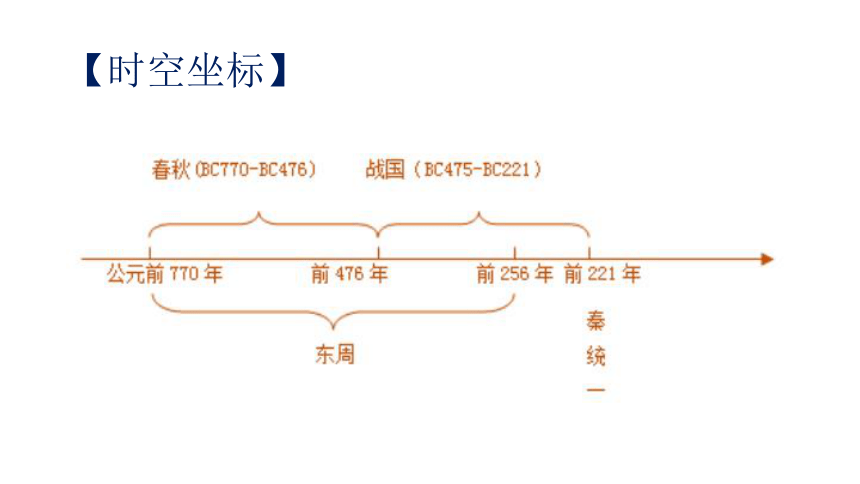

【时空坐标】

一、列国纷争与华夏认同

1.春秋争霸

(1)背景:

①东周时期,王室衰微,“天下共主”的地位丧失。

②诸侯实力强大,独立性增强,大的诸侯国力图号召和控制中小诸侯国。

(2)春秋五霸:有不同说法;但都认为齐桓公为五霸之首。

2.战国纷争

战国纷争反映了什么问题?表现有哪些?

周朝传统的政治秩序完全被破坏

①三家分晋 ②田氏代齐③各国国君称王,形成韩、赵、魏、楚、燕、齐、秦七大国。

思考:三家分晋反映了什么问题?田氏代齐反映了什么?

三家分晋”与“田氏代齐”的性质相同,都是曾经的臣属颠覆了从前的主君;从春秋入战国,正是传统的大国走向衰落,“礼崩乐坏”,新兴的势力正在崛起的时代,封建社会正在取代奴隶社会,社会发生了巨大的变革。田氏和韩赵魏三家,代表的是新兴的地主阶级。 “田氏代齐”,其意义远远不只是换了一家做国君而已,在这样的大时代背景之下,整个中华文明世界的游戏规则都彻底发生了改变。(社会转型)

课堂训练

例题:三家分晋,田氏代齐实际上反映了

A 新兴地主与奴隶主贵族的斗争

B 奴隶主阶级内部的斗争

C 周王室与诸侯王之间的斗争

D 奴隶平民与奴隶主的斗争

答案A;春秋战国时期是由奴隶社会向封建社会转变的过渡期,即那些新兴的封建贵族取代奴隶主贵族时期。

3.华夏认同

(1)含义:春秋时期中原各国因社会发展比相邻的少数民族先进而自称为“华夏”(一种说法为:因华夏族定居在华山之周和夏水之旁)。华夏作为文化、政治实体,在春秋战国时被周边民族所认同。

(2)影响:

①战国之后,内迁民族融入华夏族,华夏族吸收大量新鲜血液。

②促进了民族交融,有利于中华民族精神和民族心理的形成。

二、经济发展与变法运动

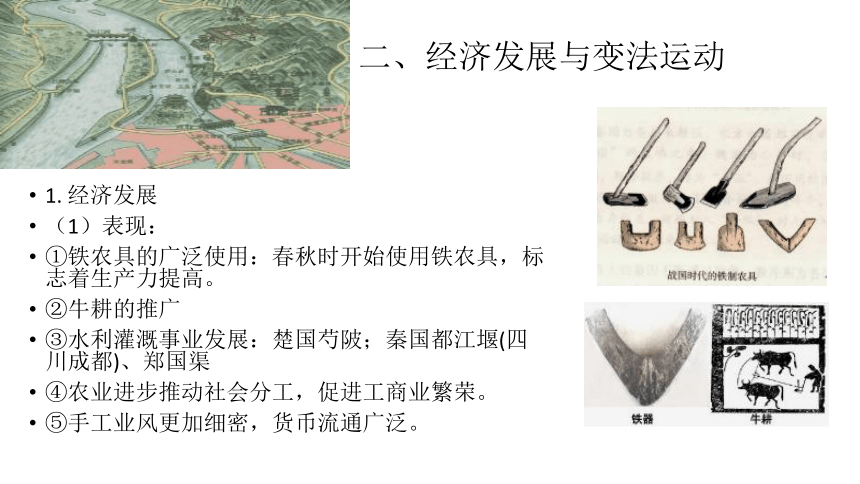

1. 经济发展

(1)表现:

①铁农具的广泛使用:春秋时开始使用铁农具,标志着生产力提高。

②牛耕的推广

③水利灌溉事业发展:楚国芍陂;秦国都江堰(四川成都)、郑国渠

④农业进步推动社会分工,促进工商业繁荣。

⑤手工业风更加细密,货币流通广泛。

课堂训练

热播电视剧《大秦赋》中,韩国间谍水工郑国到秦国修水渠,竟是为了消耗秦国国力,以便给韩国休养生息机会,但没想到竟阴差阳错的帮了秦国;郑国渠引泾水东注洛水不仅解决了关中地区的干旱问题,而且改良了土壤。这表明;

A.西周时期小农经济已经出现

B.春秋战国时期水利工程发展

C.郑国的水利灌溉发展较好

D.农业促进了工商业的发展

答案B。郑国渠是战国末年秦国兴建的大型水利工程,这表明春秋战国时期水利工程得到发展,故B项正确;小农经济出现于春秋战国时期,排除A;题干说的秦国修水利,与郑国无关(那郑国前375年灭于韩);未涉及工商业,排除D。

2.变法运动——商鞅变法

(1)背景:

①铁器的使用和牛耕的推广,推动生产力发展。

②封建土地私有制确立。

③新兴地主阶级要求建立封建专制统治。

④为了富国强兵。

⑤法家思想成为理论武器。

⑥秦孝公重用商鞅。

“治世不一道,便国不法古。”

----商鞅

(2)商鞅变法的内容

①经济:重农抑商,奖励耕织;“废井田,开阡陌”,推动土地私有制发展。

②政治:废除“世卿世禄制”,奖励军功;推行县制,县的主要官吏由君主任免。

③社会管理:什伍连坐,互相纠察告发。

(3)商鞅变法的影响:实现富国强兵,为秦统一六国创造了条件。

三、孔子和老子

1.孔子

(1)所处时代背景:礼崩乐坏、社会动荡;就伦理和政治重建问题提出自己的一套理论。

(2)简介:儒家学派创始人,春秋后期鲁国人,代表没落的奴隶主阶层利益。

(3)思想主张:

核心思想:

① “仁”;仁者爱人,关爱他人。

② “礼”;克己复礼(主张恢复西周等级森严的礼乐制度)

③主张统治者应顺应民心,爱惜民力,推行“仁政”,通过以身作则的道德感化来治理国家。

④教育:首创私学,主张“有教无类”,打破贵族垄断文化教育的局面。对《诗》《书》《礼》《易》《春秋》进行整理。

仁

德

礼

中庸

2.老子

(1)简介:道家学派创始人。

(2)思想主张:

哲学思想:

①将天地万物本原归结“道”。(客观唯心主义)

②朴素的辩证法思想:揭示出事物存在着互相依存、相互转化、对立统一的矛盾;(朴素辩证法)

政治主张:对现实不满,反对制度束缚,主张“无为而治”,顺其自然,甚至希望回到小国寡民时代。

【难点辨析】

老子学说的精华是他的朴素辩证法思想。他把事物看成彼此对立的两个方面,而这两个方面又互相联系、互相依存。他说:“有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,声音相和,前后相随。”他还进一步提出一切事物都要向它的反面转化的观点。“祸兮,福之所倚”,“福兮,祸之所伏”等。

但是,老子的辩证法思想也有很大局限性。一是他认为对立面的转化不需任何条件,二是把对立面转化看成是循环往复的过程,看不到事物不断向前发展,结果使他的辩证法思想陷入形而上学(即孤立、静止、片面的观点观察事物的思维方式)的泥潭。

如:《三国演义》中,“天下大势,分久必合,合久必分”就是一种简单的历史循环论,看不到统一的时间越来越长、统一的趋势不断加强。

【观点辨析】

老子为何主张回到鸡犬之声相闻“小国寡民”时代?难道真的是老子迂腐吗?

老子所处的时代是天下大乱、诸侯混战,统治者强作妄为、贪求无厌、违背自然规律、社会规律,即“有为”,老子看到的“有为”的祸害己经非常严重了。“小国寡民”这种“桃花源”式的追求,并不是要复古或倒退,他的一个重要出发点是在追求一种淳朴的民风,这种小国寡民模式设想,大概就是治理小国就让人们安居乐业,邻国能保持老死不相往来的状态,这样也不会有战争,大家就都很和平。老子看到当时的统治者本是无德无能的,却偏偏好大喜功,妄自作为,结果使老百姓疲于奔命,劳民伤财,造成人民的灾难。在这种情形下,老子极力 呼吁统治者为政要"无为",实行"无为而治",不要过多干涉者百姓的生活。

四、百家争鸣

1.百家争鸣出现的原因(社会转型)

(1)经济:铁器的使用和牛耕的推广推动社会经济发展,促进井田制走向瓦解

(2)政治:周王室衰微,诸侯国独立性增强,宗法制、分封制遭到破坏

(3)阶级:士阶层活跃并受各诸侯的重用

(4)教育:学术下移,从“学在官府”到“学在民间”,私学兴起

2.诸子百家的思想

儒家——孟子和荀子;他们的学说从不同角度发挥并补充了孔子的思想,为新兴地主阶级提供了理论基础。

道家——庄子:“逍遥”比老子的思想更消极、保守。

墨家——墨子:“兼爱”“非攻”; “节用”

影响:代表下层平民利益。

法家——韩非:以法治国,君主独裁,体现中央集权君主专制的思想。(代表新兴地主阶级)

3、影响

实质:是春秋战国时期社会经济发展、阶级关系变化在思想领域内的反映。

性质:是中国历史上第一次波澜壮阔的思想解放运动。

课堂练习

“百家争鸣”蕴含着深远的历史意蕴。阅读材料,回答问题。

材料一:稷下学宫整体上是齐国官学,但前往讲学的学者大都办有私学,带其弟子同入稷下学宫。众人推举学界名流来担任学宫的祭酒,国君不直接干预教学与学术研究。学宫中容纳“百家之学”,成为百家争鸣的文化沙龙。荀子在学宫三为祭酒,对儒学进行了改造。他扬弃以往儒家天人合一的传统观念,吸收春秋以来具有自然主义倾向的天道观,构建其天人关系学说。

(1) 根据材料一概括指出齐国稷下学宫的办学特点,并结合所学简述荀子改造而成的“天人关系说”?

兼官学与私学于一体;兼容并包,思想自由;国君不直接干预。

学说:一方面强调“天行有常”,另一方面又指出人道有为,提出“制天命而用之”的重要思想。

课堂小结

王 室 衰 微

诸 侯 争 霸

兼 并 战 争

传 统 秩 序 被 破 坏

统 一 趋 势 出 现

华 夏 认 同

经 济 发 展

变 法 运 动

百 家 争 鸣

当堂检测

1.秦国商鞅实行军功授爵制度,其中规定:有爵位之人可以具有升官、抵罪和免除徭役的资格,如无爵位,“虽丞相子亦在戍边之调。” 该制度

A.确立了新的等级秩序 B.表明宗法制根深蒂固

C.提高平民参政的热情 D.受到贵族政治的影响

答案B.军功爵制有利于新的等级制度的确立,“确立了……”缺乏说服力,故排除A;军功爵制跟宗法制无关,有利于打破宗法制,削弱血缘关系,故排除B;军功爵制是为了增强军队战斗力,与平民参政无关,故排除C。军功爵制按军功授爵,但的确受贵族最早的影响。

2.春秋战国时期形成了众多的地域文化,如河北地区的燕赵文化、山西的三晋文化、河南为中心的中原文化、山东的齐鲁文化等。这些地域文化同中有异、异中见同,这反映了

A. 中原文化中心地位

B. 诸侯纷争

C. 中华文明多元一体

D. 百家争鸣

【解析】答案C.“地域文化同中有异、异中见同”反映出即多元化又一体。B、D明显无关,排除;A项“中原文化中心地位”未完整反映题干涵义;中原文化中心地位题干未明确反映。

3.据史料记载商太甲被伊尹“放之于桐宫”;周厉王被逐,召公、周公二相行政,号曰“共和”,都是由掌有实权而地位崇高的贵族来摄行王权。据此可知商周时期

A.官僚政治开始初步形成

B.君王权力被贵族所垄断

C.君权与相权的矛盾凸显

D.王权尚末实现高度集中

【解析】答案D.商王太甲被流放、“国人暴动”周厉王逃跑后,周公、召公共和,都表明在奴隶社会,王权尚未达到高度集中,故选D;商周时期官僚政治处萌芽阶段,春秋战国时期开始初步形成,秦朝正式确立,排除A;商周时期王权未被贵族垄断,排除B;秦以后封建社会君权与相权的矛盾方凸显,排除C;

4.近年江西新干出土了一批商代青铜农具,有犁、相、斧、铲、镰等,种类较为齐全。某些类型的农具还是首次发现,更无使用之痕。不少农具铸有云纹、兽面纹、蝉纹等具有神秘意义的纹饰,绝非一般农具所能铸刻。这反映出

A.青铜农具最早出现于江西新干

B.成套青铜农具有利于精耕细作

C.青铜农具基本不用于农业生产

D.全国经济重心已经转移到南方

【解析】答案:C。根据材料“无使用之痕。不少农具铸有云纹、兽面纹、蝉纹等具有神秘意义的纹饰”可知,商代青铜器的象征意义大于实用意义,这反映出当时青铜农具基本不用于农业生产,故C项正确。江西新干出土了青铜农具不代表青铜农具最早在此地出现,排除A项;根据材料可知商代的青铜农具基本不用于农业生产,且精耕细作属于小农经济的特点,小农经济在春秋战国时期逐步形成,排除B项;全国经济重心在南宋时期转移到南方,排除D项。

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

高中历史必修《中外史纲要(上)》

第二课 诸侯纷争和变法运动

新教材探究

教学目标

通过春秋战国时期的政治变动和经济发展,理解战国时期变法运动的必然性;

了解老子、孔子学说和“百家争鸣”的局面及其意义。

教学重难点

【重点难点】

重点:社会变化和各国变法的原因;“百家争鸣”形成的原因和意义

难点:“百家争鸣”局面形成和社会变革的关系

【时空坐标】

一、列国纷争与华夏认同

1.春秋争霸

(1)背景:

①东周时期,王室衰微,“天下共主”的地位丧失。

②诸侯实力强大,独立性增强,大的诸侯国力图号召和控制中小诸侯国。

(2)春秋五霸:有不同说法;但都认为齐桓公为五霸之首。

2.战国纷争

战国纷争反映了什么问题?表现有哪些?

周朝传统的政治秩序完全被破坏

①三家分晋 ②田氏代齐③各国国君称王,形成韩、赵、魏、楚、燕、齐、秦七大国。

思考:三家分晋反映了什么问题?田氏代齐反映了什么?

三家分晋”与“田氏代齐”的性质相同,都是曾经的臣属颠覆了从前的主君;从春秋入战国,正是传统的大国走向衰落,“礼崩乐坏”,新兴的势力正在崛起的时代,封建社会正在取代奴隶社会,社会发生了巨大的变革。田氏和韩赵魏三家,代表的是新兴的地主阶级。 “田氏代齐”,其意义远远不只是换了一家做国君而已,在这样的大时代背景之下,整个中华文明世界的游戏规则都彻底发生了改变。(社会转型)

课堂训练

例题:三家分晋,田氏代齐实际上反映了

A 新兴地主与奴隶主贵族的斗争

B 奴隶主阶级内部的斗争

C 周王室与诸侯王之间的斗争

D 奴隶平民与奴隶主的斗争

答案A;春秋战国时期是由奴隶社会向封建社会转变的过渡期,即那些新兴的封建贵族取代奴隶主贵族时期。

3.华夏认同

(1)含义:春秋时期中原各国因社会发展比相邻的少数民族先进而自称为“华夏”(一种说法为:因华夏族定居在华山之周和夏水之旁)。华夏作为文化、政治实体,在春秋战国时被周边民族所认同。

(2)影响:

①战国之后,内迁民族融入华夏族,华夏族吸收大量新鲜血液。

②促进了民族交融,有利于中华民族精神和民族心理的形成。

二、经济发展与变法运动

1. 经济发展

(1)表现:

①铁农具的广泛使用:春秋时开始使用铁农具,标志着生产力提高。

②牛耕的推广

③水利灌溉事业发展:楚国芍陂;秦国都江堰(四川成都)、郑国渠

④农业进步推动社会分工,促进工商业繁荣。

⑤手工业风更加细密,货币流通广泛。

课堂训练

热播电视剧《大秦赋》中,韩国间谍水工郑国到秦国修水渠,竟是为了消耗秦国国力,以便给韩国休养生息机会,但没想到竟阴差阳错的帮了秦国;郑国渠引泾水东注洛水不仅解决了关中地区的干旱问题,而且改良了土壤。这表明;

A.西周时期小农经济已经出现

B.春秋战国时期水利工程发展

C.郑国的水利灌溉发展较好

D.农业促进了工商业的发展

答案B。郑国渠是战国末年秦国兴建的大型水利工程,这表明春秋战国时期水利工程得到发展,故B项正确;小农经济出现于春秋战国时期,排除A;题干说的秦国修水利,与郑国无关(那郑国前375年灭于韩);未涉及工商业,排除D。

2.变法运动——商鞅变法

(1)背景:

①铁器的使用和牛耕的推广,推动生产力发展。

②封建土地私有制确立。

③新兴地主阶级要求建立封建专制统治。

④为了富国强兵。

⑤法家思想成为理论武器。

⑥秦孝公重用商鞅。

“治世不一道,便国不法古。”

----商鞅

(2)商鞅变法的内容

①经济:重农抑商,奖励耕织;“废井田,开阡陌”,推动土地私有制发展。

②政治:废除“世卿世禄制”,奖励军功;推行县制,县的主要官吏由君主任免。

③社会管理:什伍连坐,互相纠察告发。

(3)商鞅变法的影响:实现富国强兵,为秦统一六国创造了条件。

三、孔子和老子

1.孔子

(1)所处时代背景:礼崩乐坏、社会动荡;就伦理和政治重建问题提出自己的一套理论。

(2)简介:儒家学派创始人,春秋后期鲁国人,代表没落的奴隶主阶层利益。

(3)思想主张:

核心思想:

① “仁”;仁者爱人,关爱他人。

② “礼”;克己复礼(主张恢复西周等级森严的礼乐制度)

③主张统治者应顺应民心,爱惜民力,推行“仁政”,通过以身作则的道德感化来治理国家。

④教育:首创私学,主张“有教无类”,打破贵族垄断文化教育的局面。对《诗》《书》《礼》《易》《春秋》进行整理。

仁

德

礼

中庸

2.老子

(1)简介:道家学派创始人。

(2)思想主张:

哲学思想:

①将天地万物本原归结“道”。(客观唯心主义)

②朴素的辩证法思想:揭示出事物存在着互相依存、相互转化、对立统一的矛盾;(朴素辩证法)

政治主张:对现实不满,反对制度束缚,主张“无为而治”,顺其自然,甚至希望回到小国寡民时代。

【难点辨析】

老子学说的精华是他的朴素辩证法思想。他把事物看成彼此对立的两个方面,而这两个方面又互相联系、互相依存。他说:“有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,声音相和,前后相随。”他还进一步提出一切事物都要向它的反面转化的观点。“祸兮,福之所倚”,“福兮,祸之所伏”等。

但是,老子的辩证法思想也有很大局限性。一是他认为对立面的转化不需任何条件,二是把对立面转化看成是循环往复的过程,看不到事物不断向前发展,结果使他的辩证法思想陷入形而上学(即孤立、静止、片面的观点观察事物的思维方式)的泥潭。

如:《三国演义》中,“天下大势,分久必合,合久必分”就是一种简单的历史循环论,看不到统一的时间越来越长、统一的趋势不断加强。

【观点辨析】

老子为何主张回到鸡犬之声相闻“小国寡民”时代?难道真的是老子迂腐吗?

老子所处的时代是天下大乱、诸侯混战,统治者强作妄为、贪求无厌、违背自然规律、社会规律,即“有为”,老子看到的“有为”的祸害己经非常严重了。“小国寡民”这种“桃花源”式的追求,并不是要复古或倒退,他的一个重要出发点是在追求一种淳朴的民风,这种小国寡民模式设想,大概就是治理小国就让人们安居乐业,邻国能保持老死不相往来的状态,这样也不会有战争,大家就都很和平。老子看到当时的统治者本是无德无能的,却偏偏好大喜功,妄自作为,结果使老百姓疲于奔命,劳民伤财,造成人民的灾难。在这种情形下,老子极力 呼吁统治者为政要"无为",实行"无为而治",不要过多干涉者百姓的生活。

四、百家争鸣

1.百家争鸣出现的原因(社会转型)

(1)经济:铁器的使用和牛耕的推广推动社会经济发展,促进井田制走向瓦解

(2)政治:周王室衰微,诸侯国独立性增强,宗法制、分封制遭到破坏

(3)阶级:士阶层活跃并受各诸侯的重用

(4)教育:学术下移,从“学在官府”到“学在民间”,私学兴起

2.诸子百家的思想

儒家——孟子和荀子;他们的学说从不同角度发挥并补充了孔子的思想,为新兴地主阶级提供了理论基础。

道家——庄子:“逍遥”比老子的思想更消极、保守。

墨家——墨子:“兼爱”“非攻”; “节用”

影响:代表下层平民利益。

法家——韩非:以法治国,君主独裁,体现中央集权君主专制的思想。(代表新兴地主阶级)

3、影响

实质:是春秋战国时期社会经济发展、阶级关系变化在思想领域内的反映。

性质:是中国历史上第一次波澜壮阔的思想解放运动。

课堂练习

“百家争鸣”蕴含着深远的历史意蕴。阅读材料,回答问题。

材料一:稷下学宫整体上是齐国官学,但前往讲学的学者大都办有私学,带其弟子同入稷下学宫。众人推举学界名流来担任学宫的祭酒,国君不直接干预教学与学术研究。学宫中容纳“百家之学”,成为百家争鸣的文化沙龙。荀子在学宫三为祭酒,对儒学进行了改造。他扬弃以往儒家天人合一的传统观念,吸收春秋以来具有自然主义倾向的天道观,构建其天人关系学说。

(1) 根据材料一概括指出齐国稷下学宫的办学特点,并结合所学简述荀子改造而成的“天人关系说”?

兼官学与私学于一体;兼容并包,思想自由;国君不直接干预。

学说:一方面强调“天行有常”,另一方面又指出人道有为,提出“制天命而用之”的重要思想。

课堂小结

王 室 衰 微

诸 侯 争 霸

兼 并 战 争

传 统 秩 序 被 破 坏

统 一 趋 势 出 现

华 夏 认 同

经 济 发 展

变 法 运 动

百 家 争 鸣

当堂检测

1.秦国商鞅实行军功授爵制度,其中规定:有爵位之人可以具有升官、抵罪和免除徭役的资格,如无爵位,“虽丞相子亦在戍边之调。” 该制度

A.确立了新的等级秩序 B.表明宗法制根深蒂固

C.提高平民参政的热情 D.受到贵族政治的影响

答案B.军功爵制有利于新的等级制度的确立,“确立了……”缺乏说服力,故排除A;军功爵制跟宗法制无关,有利于打破宗法制,削弱血缘关系,故排除B;军功爵制是为了增强军队战斗力,与平民参政无关,故排除C。军功爵制按军功授爵,但的确受贵族最早的影响。

2.春秋战国时期形成了众多的地域文化,如河北地区的燕赵文化、山西的三晋文化、河南为中心的中原文化、山东的齐鲁文化等。这些地域文化同中有异、异中见同,这反映了

A. 中原文化中心地位

B. 诸侯纷争

C. 中华文明多元一体

D. 百家争鸣

【解析】答案C.“地域文化同中有异、异中见同”反映出即多元化又一体。B、D明显无关,排除;A项“中原文化中心地位”未完整反映题干涵义;中原文化中心地位题干未明确反映。

3.据史料记载商太甲被伊尹“放之于桐宫”;周厉王被逐,召公、周公二相行政,号曰“共和”,都是由掌有实权而地位崇高的贵族来摄行王权。据此可知商周时期

A.官僚政治开始初步形成

B.君王权力被贵族所垄断

C.君权与相权的矛盾凸显

D.王权尚末实现高度集中

【解析】答案D.商王太甲被流放、“国人暴动”周厉王逃跑后,周公、召公共和,都表明在奴隶社会,王权尚未达到高度集中,故选D;商周时期官僚政治处萌芽阶段,春秋战国时期开始初步形成,秦朝正式确立,排除A;商周时期王权未被贵族垄断,排除B;秦以后封建社会君权与相权的矛盾方凸显,排除C;

4.近年江西新干出土了一批商代青铜农具,有犁、相、斧、铲、镰等,种类较为齐全。某些类型的农具还是首次发现,更无使用之痕。不少农具铸有云纹、兽面纹、蝉纹等具有神秘意义的纹饰,绝非一般农具所能铸刻。这反映出

A.青铜农具最早出现于江西新干

B.成套青铜农具有利于精耕细作

C.青铜农具基本不用于农业生产

D.全国经济重心已经转移到南方

【解析】答案:C。根据材料“无使用之痕。不少农具铸有云纹、兽面纹、蝉纹等具有神秘意义的纹饰”可知,商代青铜器的象征意义大于实用意义,这反映出当时青铜农具基本不用于农业生产,故C项正确。江西新干出土了青铜农具不代表青铜农具最早在此地出现,排除A项;根据材料可知商代的青铜农具基本不用于农业生产,且精耕细作属于小农经济的特点,小农经济在春秋战国时期逐步形成,排除B项;全国经济重心在南宋时期转移到南方,排除D项。

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进