安徽省A10联盟2021-2022学年下学期高三开年考文科综合历史试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 安徽省A10联盟2021-2022学年下学期高三开年考文科综合历史试题(Word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 4.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-02-18 16:57:05 | ||

图片预览

文档简介

A10联盟2022届高三开年考文科综合

历史试题

巢湖一中 合肥八中 淮南二中 六安一中 南陵中学 舒城中学 太湖中学 天长中学 屯溪一中

宣城中学 滁州中学 池州一中 阜阳一中 灵璧中学 宿城一中 合肥六中 太和中学 合肥七中

第Ⅰ卷

一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共计48分)

24.西周有严格的姓氏制度,姓在于“明血缘”、“别婚姻”,实行“同姓不婚”制度;氏在于“标身份”、“别贵贱”,秦统一后,姓氏不再作为贵族身份的标志,一般平民也有自己的姓氏,且姓与氏之间区别逐步消失,合而为一,这一变化表明( )

A.姓氏制度影响力消失 B.贵族与平民社会地位趋向平等

C.姓氏制度逐渐地瓦解 D.国家统一影响传统的婚姻观念

25.《秦汉社会经济史》一书中载有:“楚有江汉川泽山林之饶,江南地广,或火耕水水耨,民食鱼稻,以渔猎山伐为业,果蓏蠃蛤,食物常足,故砦窳偷生而亡积聚,饮食还给,不忧冻饿……吴东有海盐章山之铜,三江五湖之利,亦江东之一都会也,豫章出黄金,然堇堇物之所有,取之不足以更费。”据此可知,秦汉时期( )

A.男耕女织成为生产经营的基本模式 B.南方经济发展呈现地域特色

C.人口大规模迁移推动江南地区开发 D.自然资源丰裕促进商业繁荣

史料 出处

太宗乃谓玄龄曰:”昔周公诛管蔡而周室安,季友鸩叔牙 而鲁国宁 朕之所为,义同此类,盖所以安社稷,利万民耳 《贞观政要》 (唐·吴兢)

太宗之谋建成、元吉也。尝引(刘)师立密筹其事,或自宵达曙 《旧唐书》 (后晋·刘昫等)

初,齐王元吉劝太子建成除秦王世民,曰:“当为兄手刃之!”世民从上幸元吉第,元吉伏护军宇文宝于寝内,欲刺世民。建成性颇仁厚,避止之 《资治通鉴》 (北宋·司马光)

A.官修史书的历史记述更具客观性 B.历史记述表现出作者的思想倾向

C.亲身经历是历史记述的必要前提 D.历史记述的时间愈后愈接近真实

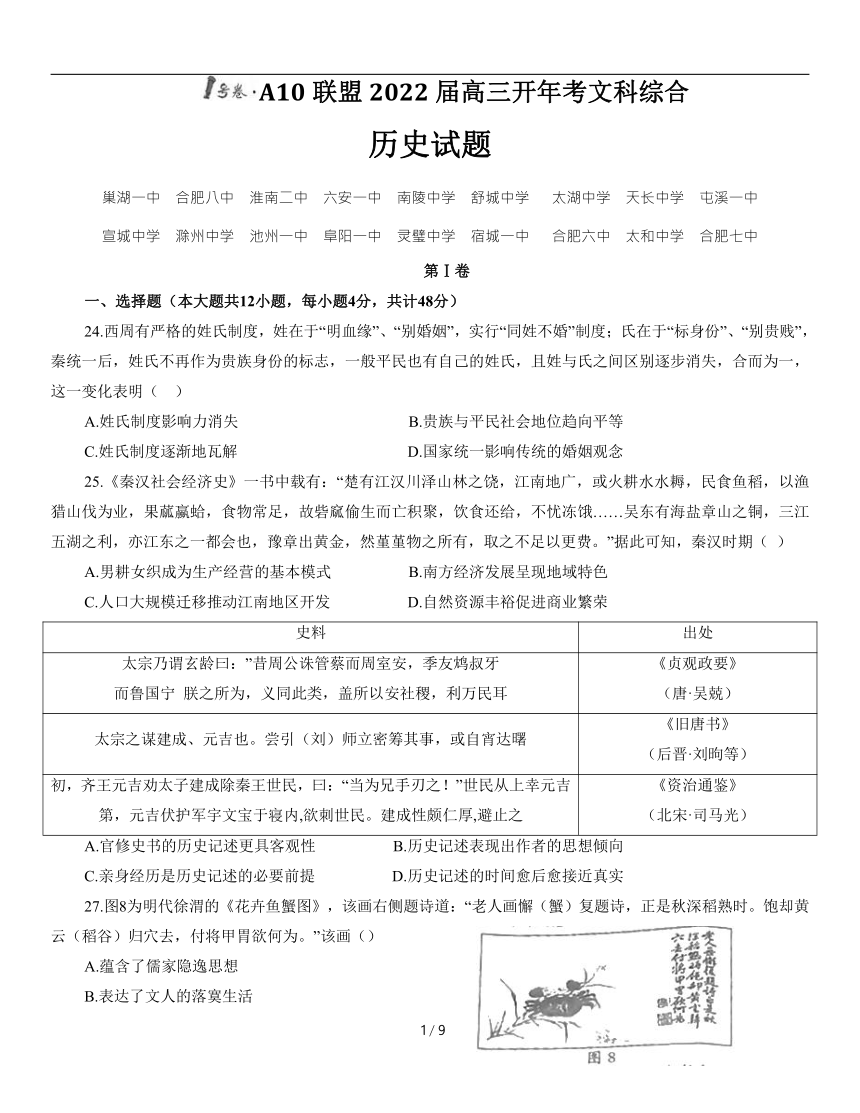

27.图8为明代徐渭的《花卉鱼蟹图》,该画右侧题诗道:“老人画懈(蟹)复题诗,正是秋深稻熟时。饱却黄云(稻谷)归穴去,付将甲胃欲何为。”该画()

A.蕴含了儒家隐逸思想

B.表达了文人的落寞生活

C.彰显了反传统的精神

D.体现出借物讽喻的情趣

28.晚清时期,西方的进步史观蔓延到中国,成为人们把握历史的一般准则,论者多将西方描述成进步的模板以关照“停滞”的中国,如鲁迅就批评中国古代的学人走上了与“进步”相反的道路。这反映出()

A.民族危机助推观念的革新 B.思想解放催生文学革命

C.知识界追捧西方民主政治 D.传统文化统治地位动摇

29.20世纪20年代末30年代初,广州起义备受推崇,秋收起义地位远低于广州起义。党中央高度评价广州起义“是工农兵士群众第一次革命暴动的胜利”,广州苏维埃是“中国第一个真正民众的革命政府”。这表明当时中国共产党()

A.确立了武装夺取政权的方针 B.马克思主义中国化问题得以解决

C.放弃了国民大革命的领导权 D.革命道路的选择存在着内部分歧

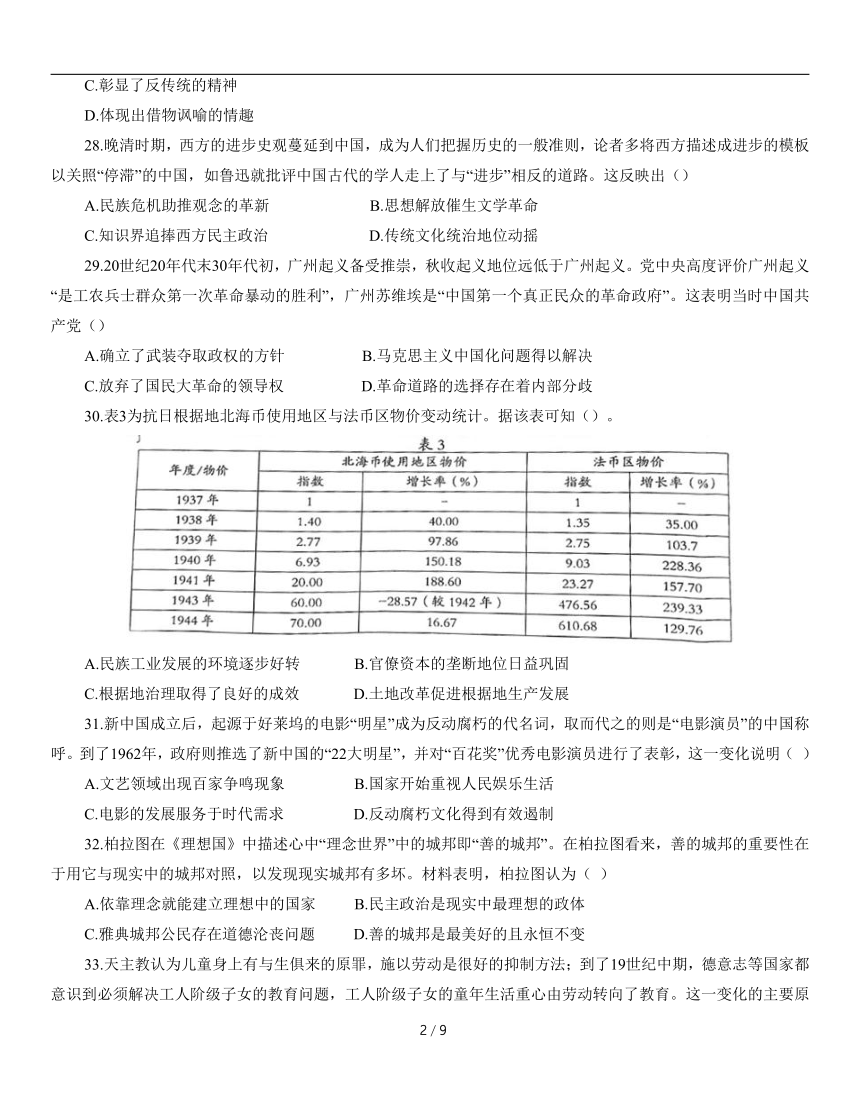

30.表3为抗日根据地北海币使用地区与法币区物价变动统计。据该表可知()。

A.民族工业发展的环境逐步好转 B.官僚资本的垄断地位日益巩固

C.根据地治理取得了良好的成效 D.土地改革促进根据地生产发展

31.新中国成立后,起源于好莱坞的电影“明星”成为反动腐朽的代名词,取而代之的则是“电影演员”的中国称呼。到了1962年,政府则推选了新中国的“22大明星”,并对“百花奖”优秀电影演员进行了表彰,这一变化说明( )

A.文艺领域出现百家争鸣现象 B.国家开始重视人民娱乐生活

C.电影的发展服务于时代需求 D.反动腐朽文化得到有效遏制

32.柏拉图在《理想国》中描述心中“理念世界”中的城邦即“善的城邦”。在柏拉图看来,善的城邦的重要性在于用它与现实中的城邦对照,以发现现实城邦有多坏。材料表明,柏拉图认为( )

A.依靠理念就能建立理想中的国家 B.民主政治是现实中最理想的政体

C.雅典城邦公民存在道德沦丧问题 D.善的城邦是最美好的且永恒不变

33.天主教认为儿童身上有与生俱来的原罪,施以劳动是很好的抑制方法;到了19世纪中期,德意志等国家都意识到必须解决工人阶级子女的教育问题,工人阶级子女的童年生活重心由劳动转向了教育。这一变化的主要原因是( )

A.思想解放的深入 B.政治统一的实现

C.生产方式的变革 D.福利国家的建立

34.当人们运用马克思的理论观察时发现:“苏联社会几乎根本先法用正统的马克思术语进行解释,也就说,在马克思主义理论坐标上苏联不是一个社会主义国家。对此理解正确的是

A.高度集中的斯大林模式具有特殊性 B.苏联解体具有历史发展必然性

C.马克思理论无法解释苏联社会现象 D.苏联共产党背离了马克思主义

35.二战后:英国希望欧洲大陆国家之间实现联合。英国并不陷入其中,对此罗斯福予以坚决反对,认为应建立普通性的世界组织。20世纪50年他,当英国人阻扰欧洲原子能和共同市场计划以超国家主权的形式进行联合时,美国则施压英国,为西欧达成《罗马条约》扫除了最大的障碍。这表明()

A.美英两国之间的矛盾尖锐 B.西欧联合受益于美国支持。

C.美苏冷战威胁世界的和平 D.资本主义阵营出现了分化

第Ⅱ卷

二、非选择题(本大题包括必做题和选做题两部分,其中41一42为必考题,45一47为选考题,共52分)

41.阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一

春秋战国时期,“天下”概念已经成为诸子百家思考的背景或议论的对象,诸子发展出各不相同的历史叙述和政治论说。也是经此一段,在唐虞之世发其端,商周时代塑其形的天下观念逐渐趋于成熟和定型。首先“天下”一开始就是作为一个超越了特定的部族与地域的概念被提出的,所谓“天下集合万邦、天子亲诸侯,抚万民”就是明显的历史呈现;其次,“天下”是普遍的,万民有着共同的天性,安排其生活的文明价值与秩序,同样放之四海而皆准。在此普遍价值的关照下,种族差异的重要性只是相对的,中国与夷狄以文化分,两者关系是相对的、可变的。据此观念,天下一统,不但统一于“王”,更统一于文明、文化和道德。

摘编自梁治平《“天下”的观念:从古代到现代》

材料二

19世纪后半期,士大夫开始相信中国并非“天下”,也不是唯一的文明之邦;环宇列国,各有所长,其物质文明如声光电化等,尤足效法。洋务运动作为经世致用运动,虽然修正了传统的“天下观”,但中国文明优越的信念仍隐含其间。甲午一战,残存于东亚的“天下”之需彻底瓦解,知识阶层对于渊源久远、屡验不爽的常经、常道产生怀疑,一向是政治合法性基础的“天下”观念成为问题的根源。1900年之后,“天下”一词的使用频率急剧减少,“国家”一词的使用则大增,“国家”取代“天下”成为新的政治论说的核心。

摘编自梁治平《“天下”的观念:从古代到现代》

材料三

十一届三中全会后、中国共产党对时代主题的判断由“战争与革命”转变为“和平与发展”,自身的定位和战略目标也做出了重要调整,不再过分强调自己的阶级属性,放弃了“以阶级斗争为钢”“的政策,转而集中精力进行国内经济建设,以争取良好的国际环境为对外交往的中心任务,中国共产党对世界秩序的态度更加主动,积极融入了以联合国为核心的世界政治秩序和以布雷顿森林体系为核心的经济休系,与世界各国开展平等互利的合作。

编自足志成、李佳轩《中国共产党世界观的百年探索与思考》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括春秋战同时期“天下”观念的基本内涵,分析其渐趋成熟的原因。(10分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出晚清“天下”观念的变迁背景。(9分)

(3)根据材料三并结合所学知识,简析新时期中国共产党世界观转变的意义。(6分)

42.阅读材料,完成下列要求。(12分)

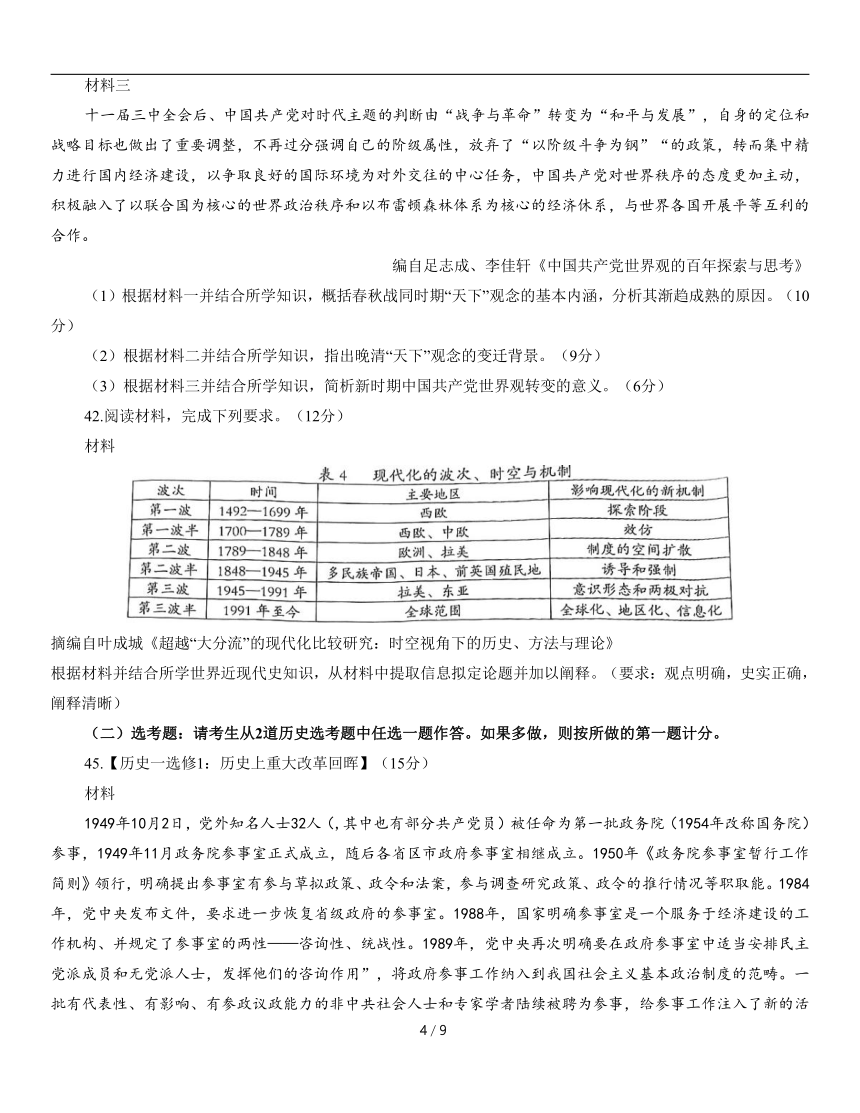

材料

摘编自叶成城《超越“大分流”的现代化比较研究:时空视角下的历史、方法与理论》

根据材料并结合所学世界近现代史知识,从材料中提取信息拟定论题并加以阐释。(要求:观点明确,史实正确,阐释清晰)

(二)选考题:请考生从2道历史选考题中任选一题作答。如果多做,则按所做的第一题计分。

45.【历史一选修1:历史上重大改革回晖】(15分)

材料

1949年10月2日,党外知名人士32人(,其中也有部分共产党员)被任命为第一批政务院(1954年改称国务院)参事,1949年11月政务院参事室正式成立,随后各省区市政府参事室相继成立。1950年《政务院参事室暂行工作简则》领行,明确提出参事室有参与草拟政策、政令和法案,参与调查研究政策、政令的推行情况等职取能。1984年,党中央发布文件,要求进一步恢复省级政府的参事室。1988年,国家明确参事室是一个服务于经济建设的工作机构、并规定了参事室的两性——咨询性、统战性。1989年,党中央再次明确要在政府参事室中适当安排民主党派成员和无党派人士,发挥他们的咨询作用”,将政府参事工作纳入到我国社会主义基本政治制度的范畴。一批有代表性、有影响、有参政议政能力的非中共社会人士和专家学者陆续被聘为参事,给参事工作注入了新的活力。

摘编自孙宗明《中国政府参事制度的发展历程及其特色》

(1)根据材料并结合所学知识,简析新中国参事制度建设的特点。(9分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明新中国参事制度建设的影响。(6分)

46.【历史一选修3:20世纪的战争与和平】(15分)

材料一

1900年以后,德国国内越来越流行这样一种逻辑:预防性战争对于长期安全是必需的。首先是军界领导人一致认可这一观点,同时,随着德国在相对力量上达到顶峰的证据日益明显,文职领导层也开始接受需要这一场全面战争的观点。……德国领导人认为,国家想要生存,必须要进行战争,并且早打比晚打好,而这场战争应由德国率先打响。

摘编自【美】戴尔·科普兰著《大战的起源》

材料二

不列颠民族总体上已意识到这个无可怀疑的事实,即德国计划以海军加强她无比强的陆军,到1920年,德国的海军将远远比英国目前拥有的舰队强大得多。……英国所有头脑清醒的人开站陷入深度忧虑。德国为什么要拥有这么庞大的海军?德国用海军与谁对抗与谁较量,除了我们外,她使用海军对付谁呢?一种日益沉重的感觉不再限于政治和外部圈子,人们已意识到普鲁士人居心不良,他们妒忌不列颠帝国的辉煌,一旦找到于我们不利的良机,他们会尽可能利用它。

摘编自【英】温斯顿·丘吉尔著《第一次世界大战回忆录》

(1)根据材料一、二,概括德英两国关于战争的基本观点。(7分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析德英两国关于战争的基本观点产生的原因。(8分)

47.【历史一选修4:中外历史人物评说】(15分)

材料一

朱熹尝论安石“以文章节行高一世,而尤以道德经济为己任。被遇神宗,致位宰相世方仰其有为,庶几复见二帝三王之盛。而安石乃汲汲以财利兵革为先务,引用凶邪,摈忠直,躁迫强决,使天下之人嚣然表其乐生之心。卒之群好嗣虐,流毒四海,至于崇宣和之际,而祸乱极点?此天下之公言也。”

摘编自《宋史·王安石传》

材料二

“以不世之杰,而蒙天下之垢,易世而未之湔者,在泰西则有克伦威尔,而在吾国荆公。”……“荆公之时,国家全盛,熙河之捷,扩地数千里,开国百年以来未有者。

摘编自梁启超《王安石传》

(1)分别概括材料一、二对王安石的评价。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析影响人物评价的因素。(7分) 2 / 2

历史试题

巢湖一中 合肥八中 淮南二中 六安一中 南陵中学 舒城中学 太湖中学 天长中学 屯溪一中

宣城中学 滁州中学 池州一中 阜阳一中 灵璧中学 宿城一中 合肥六中 太和中学 合肥七中

第Ⅰ卷

一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共计48分)

24.西周有严格的姓氏制度,姓在于“明血缘”、“别婚姻”,实行“同姓不婚”制度;氏在于“标身份”、“别贵贱”,秦统一后,姓氏不再作为贵族身份的标志,一般平民也有自己的姓氏,且姓与氏之间区别逐步消失,合而为一,这一变化表明( )

A.姓氏制度影响力消失 B.贵族与平民社会地位趋向平等

C.姓氏制度逐渐地瓦解 D.国家统一影响传统的婚姻观念

25.《秦汉社会经济史》一书中载有:“楚有江汉川泽山林之饶,江南地广,或火耕水水耨,民食鱼稻,以渔猎山伐为业,果蓏蠃蛤,食物常足,故砦窳偷生而亡积聚,饮食还给,不忧冻饿……吴东有海盐章山之铜,三江五湖之利,亦江东之一都会也,豫章出黄金,然堇堇物之所有,取之不足以更费。”据此可知,秦汉时期( )

A.男耕女织成为生产经营的基本模式 B.南方经济发展呈现地域特色

C.人口大规模迁移推动江南地区开发 D.自然资源丰裕促进商业繁荣

史料 出处

太宗乃谓玄龄曰:”昔周公诛管蔡而周室安,季友鸩叔牙 而鲁国宁 朕之所为,义同此类,盖所以安社稷,利万民耳 《贞观政要》 (唐·吴兢)

太宗之谋建成、元吉也。尝引(刘)师立密筹其事,或自宵达曙 《旧唐书》 (后晋·刘昫等)

初,齐王元吉劝太子建成除秦王世民,曰:“当为兄手刃之!”世民从上幸元吉第,元吉伏护军宇文宝于寝内,欲刺世民。建成性颇仁厚,避止之 《资治通鉴》 (北宋·司马光)

A.官修史书的历史记述更具客观性 B.历史记述表现出作者的思想倾向

C.亲身经历是历史记述的必要前提 D.历史记述的时间愈后愈接近真实

27.图8为明代徐渭的《花卉鱼蟹图》,该画右侧题诗道:“老人画懈(蟹)复题诗,正是秋深稻熟时。饱却黄云(稻谷)归穴去,付将甲胃欲何为。”该画()

A.蕴含了儒家隐逸思想

B.表达了文人的落寞生活

C.彰显了反传统的精神

D.体现出借物讽喻的情趣

28.晚清时期,西方的进步史观蔓延到中国,成为人们把握历史的一般准则,论者多将西方描述成进步的模板以关照“停滞”的中国,如鲁迅就批评中国古代的学人走上了与“进步”相反的道路。这反映出()

A.民族危机助推观念的革新 B.思想解放催生文学革命

C.知识界追捧西方民主政治 D.传统文化统治地位动摇

29.20世纪20年代末30年代初,广州起义备受推崇,秋收起义地位远低于广州起义。党中央高度评价广州起义“是工农兵士群众第一次革命暴动的胜利”,广州苏维埃是“中国第一个真正民众的革命政府”。这表明当时中国共产党()

A.确立了武装夺取政权的方针 B.马克思主义中国化问题得以解决

C.放弃了国民大革命的领导权 D.革命道路的选择存在着内部分歧

30.表3为抗日根据地北海币使用地区与法币区物价变动统计。据该表可知()。

A.民族工业发展的环境逐步好转 B.官僚资本的垄断地位日益巩固

C.根据地治理取得了良好的成效 D.土地改革促进根据地生产发展

31.新中国成立后,起源于好莱坞的电影“明星”成为反动腐朽的代名词,取而代之的则是“电影演员”的中国称呼。到了1962年,政府则推选了新中国的“22大明星”,并对“百花奖”优秀电影演员进行了表彰,这一变化说明( )

A.文艺领域出现百家争鸣现象 B.国家开始重视人民娱乐生活

C.电影的发展服务于时代需求 D.反动腐朽文化得到有效遏制

32.柏拉图在《理想国》中描述心中“理念世界”中的城邦即“善的城邦”。在柏拉图看来,善的城邦的重要性在于用它与现实中的城邦对照,以发现现实城邦有多坏。材料表明,柏拉图认为( )

A.依靠理念就能建立理想中的国家 B.民主政治是现实中最理想的政体

C.雅典城邦公民存在道德沦丧问题 D.善的城邦是最美好的且永恒不变

33.天主教认为儿童身上有与生俱来的原罪,施以劳动是很好的抑制方法;到了19世纪中期,德意志等国家都意识到必须解决工人阶级子女的教育问题,工人阶级子女的童年生活重心由劳动转向了教育。这一变化的主要原因是( )

A.思想解放的深入 B.政治统一的实现

C.生产方式的变革 D.福利国家的建立

34.当人们运用马克思的理论观察时发现:“苏联社会几乎根本先法用正统的马克思术语进行解释,也就说,在马克思主义理论坐标上苏联不是一个社会主义国家。对此理解正确的是

A.高度集中的斯大林模式具有特殊性 B.苏联解体具有历史发展必然性

C.马克思理论无法解释苏联社会现象 D.苏联共产党背离了马克思主义

35.二战后:英国希望欧洲大陆国家之间实现联合。英国并不陷入其中,对此罗斯福予以坚决反对,认为应建立普通性的世界组织。20世纪50年他,当英国人阻扰欧洲原子能和共同市场计划以超国家主权的形式进行联合时,美国则施压英国,为西欧达成《罗马条约》扫除了最大的障碍。这表明()

A.美英两国之间的矛盾尖锐 B.西欧联合受益于美国支持。

C.美苏冷战威胁世界的和平 D.资本主义阵营出现了分化

第Ⅱ卷

二、非选择题(本大题包括必做题和选做题两部分,其中41一42为必考题,45一47为选考题,共52分)

41.阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一

春秋战国时期,“天下”概念已经成为诸子百家思考的背景或议论的对象,诸子发展出各不相同的历史叙述和政治论说。也是经此一段,在唐虞之世发其端,商周时代塑其形的天下观念逐渐趋于成熟和定型。首先“天下”一开始就是作为一个超越了特定的部族与地域的概念被提出的,所谓“天下集合万邦、天子亲诸侯,抚万民”就是明显的历史呈现;其次,“天下”是普遍的,万民有着共同的天性,安排其生活的文明价值与秩序,同样放之四海而皆准。在此普遍价值的关照下,种族差异的重要性只是相对的,中国与夷狄以文化分,两者关系是相对的、可变的。据此观念,天下一统,不但统一于“王”,更统一于文明、文化和道德。

摘编自梁治平《“天下”的观念:从古代到现代》

材料二

19世纪后半期,士大夫开始相信中国并非“天下”,也不是唯一的文明之邦;环宇列国,各有所长,其物质文明如声光电化等,尤足效法。洋务运动作为经世致用运动,虽然修正了传统的“天下观”,但中国文明优越的信念仍隐含其间。甲午一战,残存于东亚的“天下”之需彻底瓦解,知识阶层对于渊源久远、屡验不爽的常经、常道产生怀疑,一向是政治合法性基础的“天下”观念成为问题的根源。1900年之后,“天下”一词的使用频率急剧减少,“国家”一词的使用则大增,“国家”取代“天下”成为新的政治论说的核心。

摘编自梁治平《“天下”的观念:从古代到现代》

材料三

十一届三中全会后、中国共产党对时代主题的判断由“战争与革命”转变为“和平与发展”,自身的定位和战略目标也做出了重要调整,不再过分强调自己的阶级属性,放弃了“以阶级斗争为钢”“的政策,转而集中精力进行国内经济建设,以争取良好的国际环境为对外交往的中心任务,中国共产党对世界秩序的态度更加主动,积极融入了以联合国为核心的世界政治秩序和以布雷顿森林体系为核心的经济休系,与世界各国开展平等互利的合作。

编自足志成、李佳轩《中国共产党世界观的百年探索与思考》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括春秋战同时期“天下”观念的基本内涵,分析其渐趋成熟的原因。(10分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出晚清“天下”观念的变迁背景。(9分)

(3)根据材料三并结合所学知识,简析新时期中国共产党世界观转变的意义。(6分)

42.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

摘编自叶成城《超越“大分流”的现代化比较研究:时空视角下的历史、方法与理论》

根据材料并结合所学世界近现代史知识,从材料中提取信息拟定论题并加以阐释。(要求:观点明确,史实正确,阐释清晰)

(二)选考题:请考生从2道历史选考题中任选一题作答。如果多做,则按所做的第一题计分。

45.【历史一选修1:历史上重大改革回晖】(15分)

材料

1949年10月2日,党外知名人士32人(,其中也有部分共产党员)被任命为第一批政务院(1954年改称国务院)参事,1949年11月政务院参事室正式成立,随后各省区市政府参事室相继成立。1950年《政务院参事室暂行工作简则》领行,明确提出参事室有参与草拟政策、政令和法案,参与调查研究政策、政令的推行情况等职取能。1984年,党中央发布文件,要求进一步恢复省级政府的参事室。1988年,国家明确参事室是一个服务于经济建设的工作机构、并规定了参事室的两性——咨询性、统战性。1989年,党中央再次明确要在政府参事室中适当安排民主党派成员和无党派人士,发挥他们的咨询作用”,将政府参事工作纳入到我国社会主义基本政治制度的范畴。一批有代表性、有影响、有参政议政能力的非中共社会人士和专家学者陆续被聘为参事,给参事工作注入了新的活力。

摘编自孙宗明《中国政府参事制度的发展历程及其特色》

(1)根据材料并结合所学知识,简析新中国参事制度建设的特点。(9分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明新中国参事制度建设的影响。(6分)

46.【历史一选修3:20世纪的战争与和平】(15分)

材料一

1900年以后,德国国内越来越流行这样一种逻辑:预防性战争对于长期安全是必需的。首先是军界领导人一致认可这一观点,同时,随着德国在相对力量上达到顶峰的证据日益明显,文职领导层也开始接受需要这一场全面战争的观点。……德国领导人认为,国家想要生存,必须要进行战争,并且早打比晚打好,而这场战争应由德国率先打响。

摘编自【美】戴尔·科普兰著《大战的起源》

材料二

不列颠民族总体上已意识到这个无可怀疑的事实,即德国计划以海军加强她无比强的陆军,到1920年,德国的海军将远远比英国目前拥有的舰队强大得多。……英国所有头脑清醒的人开站陷入深度忧虑。德国为什么要拥有这么庞大的海军?德国用海军与谁对抗与谁较量,除了我们外,她使用海军对付谁呢?一种日益沉重的感觉不再限于政治和外部圈子,人们已意识到普鲁士人居心不良,他们妒忌不列颠帝国的辉煌,一旦找到于我们不利的良机,他们会尽可能利用它。

摘编自【英】温斯顿·丘吉尔著《第一次世界大战回忆录》

(1)根据材料一、二,概括德英两国关于战争的基本观点。(7分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析德英两国关于战争的基本观点产生的原因。(8分)

47.【历史一选修4:中外历史人物评说】(15分)

材料一

朱熹尝论安石“以文章节行高一世,而尤以道德经济为己任。被遇神宗,致位宰相世方仰其有为,庶几复见二帝三王之盛。而安石乃汲汲以财利兵革为先务,引用凶邪,摈忠直,躁迫强决,使天下之人嚣然表其乐生之心。卒之群好嗣虐,流毒四海,至于崇宣和之际,而祸乱极点?此天下之公言也。”

摘编自《宋史·王安石传》

材料二

“以不世之杰,而蒙天下之垢,易世而未之湔者,在泰西则有克伦威尔,而在吾国荆公。”……“荆公之时,国家全盛,熙河之捷,扩地数千里,开国百年以来未有者。

摘编自梁启超《王安石传》

(1)分别概括材料一、二对王安石的评价。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析影响人物评价的因素。(7分) 2 / 2

同课章节目录