奥斯维辛没有什么新闻3

图片预览

文档简介

课件53张PPT。

罗森塔尔奥 斯 维 辛 没 有 什 么 新 闻写作背景知识《奥斯维辛没有什么新闻》这篇新闻是美国记者罗森塔尔二战后访问奥斯维辛集中营博物馆之后采写的。发表之后,各大报纸争相转载,并获得了美国普利策新闻奖,成了新闻史上的佳作。

本文是一则消息报道,发表于1958年8月31日《纽约时报》上。美国普利策奖主席、新闻学教授霍恩伯格说,这是国际报道奖得主罗森塔尔“写得最好的作品”。下面我们就一起学习埃·姆·罗森塔尔的这篇《奥斯威辛没有什么新闻》。 普利策新闻奖是美国新闻界的最高奖项。自1917年以来每年颁发一次,分为14个新闻奖和7个艺术奖两类。普利策奖每年评选一次,评选结果一般都在4月宣布,5月颁奖。普利策奖每年评选一次,代表美国新闻界的最高成就。 奥斯维辛集中营简介建于1940年4月的奥斯维辛集中营是波兰南部奥斯维辛市附近大小40多个集中营的总称。一开始只在奥斯维辛附近的布热金卡修建了一座,我们称之谓“集中营一号”,共20个建筑物。后来随着人犯的增加,又在奥斯维辛附近的彼尔克瑙、莫洛维茨分别修建了“集中营二号”和“集中营三号”。此后在1942-1944年间先后又在当地的冶炼厂、矿山和工厂修建了40所集中营。奥斯维辛集中营简介刚开始,集中营只是用来关押波兰政治犯,后来纳粹将整个德国在欧洲占领区的犯人集中在此,其中首当其冲的就是来自各国的犹太人,此外还有来自俄国、捷克、法国、美国、中国等的犯人及他们的家属。

奥斯维辛集中营是纳粹德国在二战期间建立的最大的集中营,有“死亡工厂”之称。在整个二战期间,我们不说俄国战俘和其他囚犯,单单犹太人就被夺去了至少110万生命。犹太人不同于其他囚犯,到了集中营,往往直接送往毒气室,然后焚烧。

奥斯维辛集中营简介 1945年1月27日,苏联红军解放了奥斯维辛集中营。战后,奥斯维辛集中营一号和二号保留了下来,被辟为揭露纳粹罪行的波兰国家博物馆,供游人免费参观。

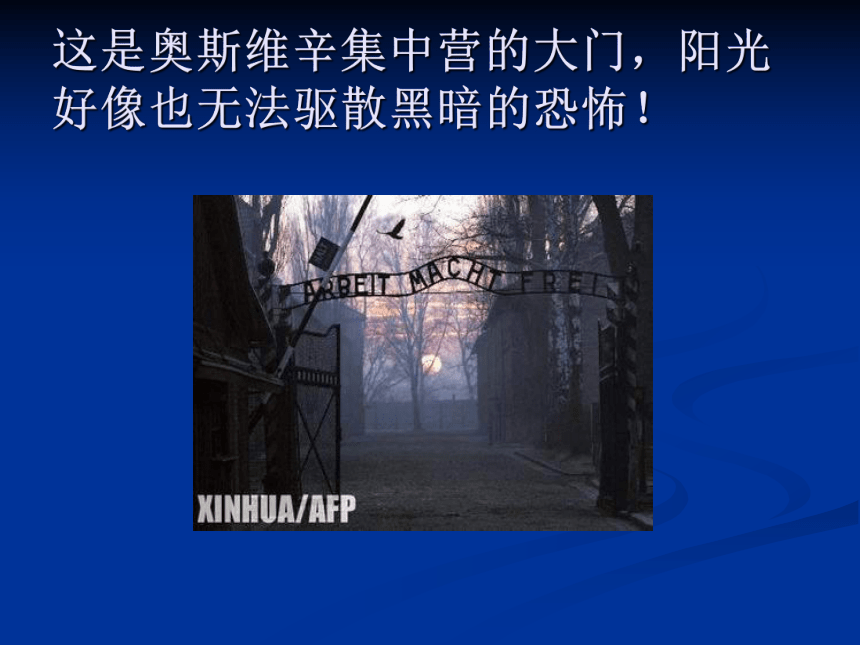

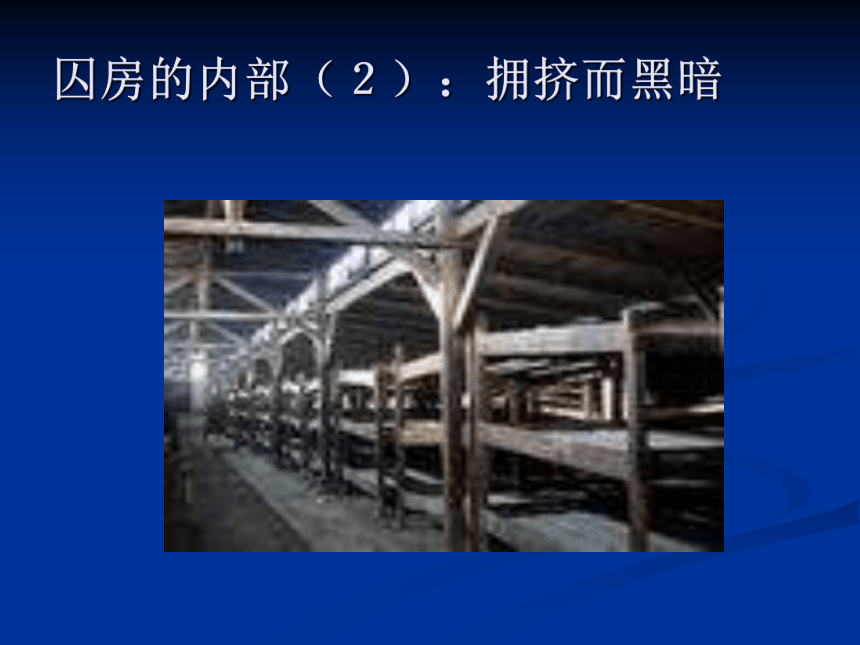

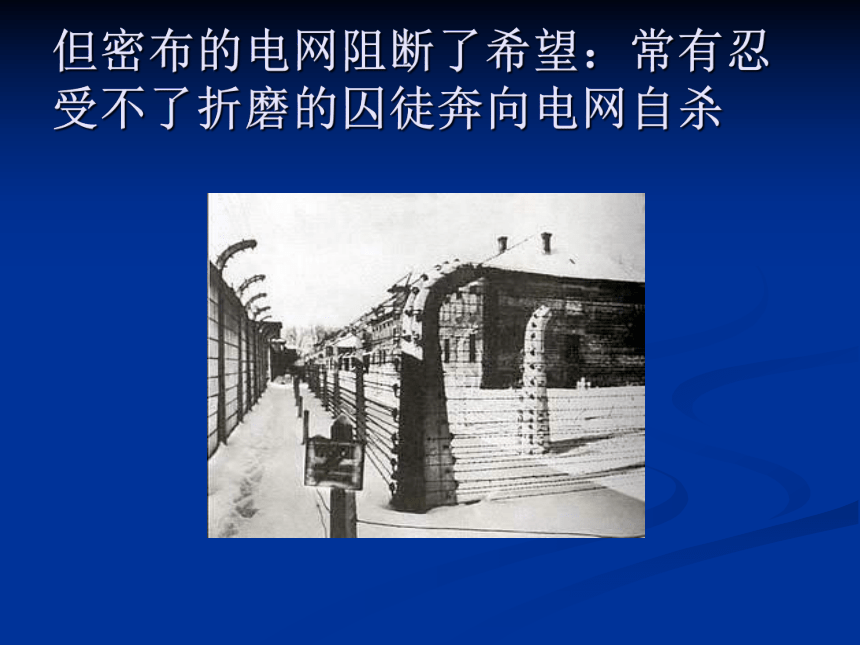

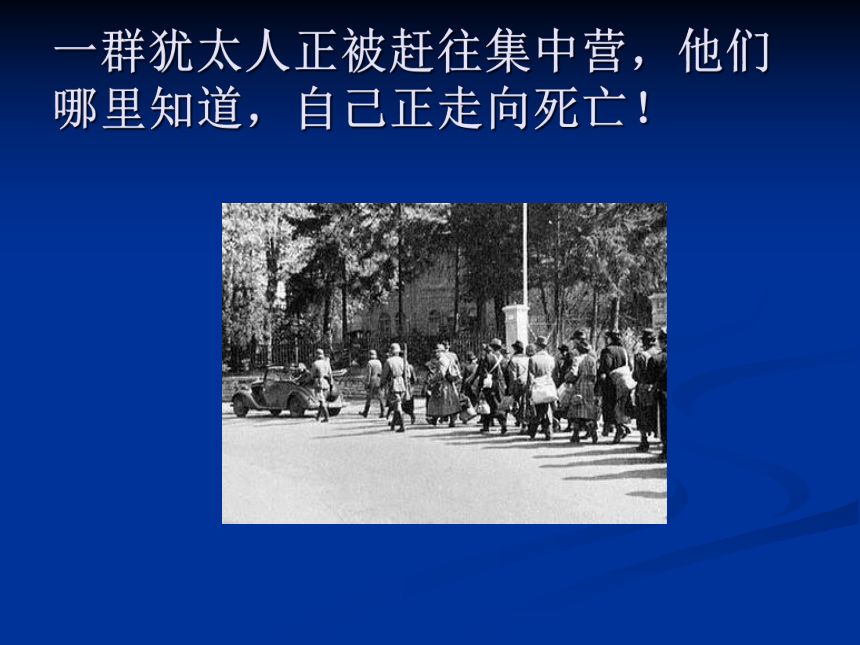

这是奥斯维辛集中营的大门,阳光好像也无法驱散黑暗的恐怖!奥斯维辛集中营囚房全景(1)囚房的内部(2):拥挤而黑暗但密布的电网阻断了希望:常有忍受不了折磨的囚徒奔向电网自杀一群犹太人正被赶往集中营,他们哪里知道,自己正走向死亡!男人和妇女、儿童被强行分开,他们还不知道这是他们与亲人的永别!在集中营,杀人不要动刀用枪的,只要一挥手,一点头,大批人就被送向死亡。800具被杀的囚徒尸体把这名德国妇女吓坏了集中营被处死的囚犯的尸体:相信见到这种情景的人没有一个不惊惧万分集体屠杀后,两个纳粹士兵射杀还活着的犹太妇女!尸骨堆积如山:这是对德国纳粹灵魂的拷问巨大的焚尸炉:“我警告你们,你们不是到一个疗养院来,你们是到一个德国的集中营来,你们除了从烟囱里出去外,就没有别的路走出这儿。”(党卫军的头目弗里希上尉)被纳粹爆炸破坏后的毒气室残骸:成批成批的犹太人在此被夺去生命 怀里抱着婴儿,旁边跟着另外3个孩子的妇女,在不明真相的情况下,领着穿戴严实的孩子们,步履艰难地走向“白桦林”毒气室!没有比这再震撼人心了!!!奥斯维辛集中营档案室中部分遇难者照片。他们的目光注视着什么?集中营“死亡墙”:人们献上鲜花,凭吊亡灵。现在让我们来看看罗森塔尔为遇难者献上一束鲜花——《奥斯维辛没有什么新闻》吧!下面请同学们自由朗读课文一遍,理清课文思路 。

作者先写布热津卡现在“太阳和煦、明亮,一排排高大的白杨树长势喜人,在门前不远的草地上,还有儿童在嬉笑、打闹”这样祥和的景象,又说这种景象“最令人毛骨悚然”;进而写到当年纳粹在“奥斯威辛集中营”的暴行;游人在奥斯威辛集中营重温历史,参观毒气室、焚尸炉、女牢房、女囚绝育实验室、长廊上的照片、窒息室等;最后作者再次强调奥斯威辛没有什么新闻。 参观路线

毒气室——焚尸炉——女监室

——试验室——纪念墙——窒息室找出:参观者的行动和神情参观者默默地迈着步子

他们的步履逐渐得放慢了下来

他们就不由自主地停下脚步,浑身发抖

一个参观者惊惧万分,张大了嘴巴,他想叫,但是叫不出来

另一位参观者进来了,她退了下来,在自己胸前画十字。

他们感到自己也在被窒息

参观者们用恳求的目光彼此看了一眼,然后对解说员说:“够了”

提问:写参观者的行动和神情,说明了什么?描写参观者行动和神情的目的今天作为一个参观者,看到这情景都万分惊惧,无法忍受,那么当年的景象又该是何等的触目惊心!当年的纳粹又是残暴的何种程度!人们的感情变化,从侧面证明了集中营的恐怖,纳粹的暴行惨绝人寰,令人发指!

是任何心智健全的人所无法想象的 结合本文课后练习第一题,思考本文与一般的消息报道有什么不同。 一般说来,消息写作并不突出强调现场感和大段叙事,尤其不需要文学色彩的描写。比如本题所举的关于美国人口的调查消息,基本上就是消息的规范式样:有电头、导语、主体部分、事件的结果,此外,无过多的文字加工,无修饰,更无描写。 而本文不仅有叙事,有描写,有几处还表现出一定程度的文采。比消息给读者的印象要形象、具体而且深刻。借助文采,兼取消息和通讯等新闻形式的各自优点,脉络清楚,没有枯燥感。 这篇报道首尾都写到奥斯威辛一派和平景象,突出奥斯威辛没有新闻,作者这样写的用意是什么? “没有什么新闻”,其实是讲,这里的臭名昭著的纳粹行径,早已世人皆知,言外之意是这里从来没有什么值得张扬的好事;但是,“没有什么新闻”,“我”还是要写,要继续对纳粹的历史罪行再次予以揭露,以让世人永远不忘! 作者为什么在开头要描述布热津卡“太阳和煦、明亮,一排排高大的白杨树长势喜人,在门前不远的草地上,还有儿童在嬉笑、打闹”这样祥和的景象?作者又为什么说这种景象“最令人毛骨悚然”? 文章开头描写的令人惬意的景象仍然是“最令人毛骨悚然”的——因为在奥斯威辛,在这块曾经血流成河的地方,尽管“太阳和煦、明亮”,但蒙在人们心头的阴霾,依旧难以清除! 作者报道集中营,为什么用更多的笔墨写参观者的表现?与直接写展览本身相比,这样写所特有的表现力在哪里? 写参观者的表现是侧面描写,它对写奥斯威辛的状况有衬托作用。毫无疑问,奥斯威辛集中营,在许多经历了那段历史的人的心中,就是“恐怖”的代名词了。无需具体介绍集中营中那些粘满无辜者鲜血的刑具怎样令人望而战栗,单是参观者所不由自主地显现出的表情、举止以及惊叹,就足以使读者的精神震撼了! 2005年1月27日是奥斯维辛集中营解放60周年纪念日。奥斯威辛集中营解放60周年纪念日,来自世界各地的人们一道长拜奥斯维辛,共同慰藉110万亡灵,表达后人六十年不衰的哀思、感悟世人六十年不变的希望。法国总统希拉克参加纪念活动意大利总理点燃蜡烛缅怀遇难者 美国副总统切尼参加纪念活动俄罗斯总统普京参加纪念活动英国女王伊丽莎白参加纪念以色列总统卡察夫参加纪念活动欧洲议会决议新华社布鲁塞尔1月27日电(记者吴黎明)欧洲议会27日在布鲁塞尔举行的会议上以617票支持、10票弃权的表决结果通过一项决议,倡议将每年的1月27日定为“欧洲大屠杀纪念日”。 决议指出,造成110万人被屠杀的奥斯威辛集中营不仅让欧洲人铭记,它还提醒人们要高度警惕在欧洲时而发生的反犹事件。巧妙地运用耐人寻味的细节描写所谓细节描写,就是对人物、环境的某一局部特征的具体描摹,或者对事件发展过程中某一细微事实的形象描写。

高尔基称细节是“隐藏在字里行间的魔术”。

读作品,常常会有一些细节打动着你,特别是那些思想光芒彻照肺腑的细节,那些艺术芳醇醉迷魂灵的细节,给人留下深刻的印象。久而久之,故事情节淡忘了,甚至书名都忘却了,可那些精彩的细节描写仍然鲜明灿烂地镶嵌在记忆中。共同揣摩:细节描写“在德国人撤退时炸毁的布热金卡毒气室和焚尸炉废墟上,雏菊花在怒放”,怎么理解这个细节?

14段写到那个照片中的姑娘,临刑前她微笑着在想着什么,作者为什么写这个姑娘?能说说你的理解吗?

怎么理解14段“在奥斯威辛,没有可以作祷告的地方”?参考答案(1)问:“在德国人撤退时炸毁的布热金卡毒气室和焚尸炉废墟上,雏菊花在怒放”,怎么理解这个细节?

答:一边是戕害生命的毒气室和焚尸炉,一边是生机勃勃的生命,两种反差极大的事物摆在一起,的确让人难忘。也许是讽刺,任纳粹刑罚多么残暴,终归阻止不了生命的进程;也许是控诉,生命的绽放是人世间最美好的事情,对生命的戕害是最恶劣的罪行!

参考答案(2)问:13段写到那个照片中的姑娘,临刑前她微笑着在想着什么,作者为什么写这个姑娘?能说说你的理解吗?

答:姑娘在想什么,读者可以尽情地想象,但有一点是可以肯定的:这姑娘身上处处闪耀着人性的美,尤其是她那温和的微笑,更是闪耀着人性的光辉,而这却被纳粹给撕得粉碎。这微笑不正是对纳粹的控诉吗?

参考答案(3)问:怎么理解14段“在奥斯威辛,没有可以作祷告的地方”?

答:祷告,或是为了求得上帝的谅解,或是为了求得上帝的保佑。但是在奥斯维辛,做祷告的地方是没有的,因为刽子手丧失了人性,双手沾满了无辜者的鲜血,他们是不可能向上帝忏悔自己罪行的;而无辜的人们成为刽子手刀俎上的鱼肉,无计可逃,他们也没有办法求得上帝的保佑。还有一个不能忘记的故事……二战时,在一座纳粹集中营里,关押着很多犹太人,他们大多是妇女和儿童。他们遭受着纳粹无情的折磨和杀害,人数在不断减少。有一个天真活泼的小女孩,和她的母亲一起被关押在集中营里。一天,她的母亲和另一些妇女被纳粹士兵带走了,从此,再也没有回到她的身边。人们知道,她们肯定是被杀害了。因为每天都有人被杀害,死亡的阴影笼罩着每一个人,人们谁也不知道自己是否能活到第二天。但当小女孩问大人们她的妈妈哪里去了,为什么这么久了还不回来时,大人们沉默着流泪了,后来实在不能不回答时,就对小女孩说,你的妈妈去寻找你的爸爸了,不久就会回来了。小女孩相信了,她不再哭泣和询问,而是唱起妈妈教给她的许多儿歌,一首接一首地唱着,像轻风一样在阴沉的集中营中吹拂。

她还不时爬上囚室的小窗,向外张望着,希望看到妈妈从远处走来。小女孩没有等到妈妈回来,就在一天清晨,纳粹士兵用刺刀驱赶着,将她和数万名犹太人逼上了刑场。刑场上早就挖好了很大的深坑,她们将一起被活活埋葬在这里。人们沉默着,死亡是如此真实地逼近着每一个生命。面对死亡,人们在恐惧中发不出任何声音。 人们一个接一个地被纳粹士兵残酷地推下深坑。当一个纳粹士兵走到小女孩跟前,伸手要将她推进深坑中去的时候,小女孩睁大漂亮的眼睛对纳粹士兵说:“刽子手叔叔,请你把我埋得浅一点好吗?要不,等我妈妈来找我的时候,就找不到了。”纳粹士兵伸出的手僵在了那里,刑场上顿时响起一片抽泣声,接着是一阵愤怒的呼喊…… 人们最后谁也没能逃出纳粹的魔掌,但小女孩纯真无邪的话语却撞痛了人们的心,让人们在死亡之前找回了人性的尊严和力量。 暴力真的能摧毁一切?不,在天真无邪的爱和人性面前,暴力让暴力者看到了自己的丑恶和渺小。刽子手们在这颗爱的童心面前颤抖着,因为他们也看到了自己的结局。 布置作业这是一篇相当出色的新闻稿,曾被评为普利策新闻大奖。请各学习小组给这篇新闻写一段颁奖词。

颁奖词欣赏:去年“卡特里娜”飓风期间,《时代花絮报》和《太阳先驱报》坚持对灾情展开详细的报道,获得第90届普利策份量最重的公共服务奖——勇敢、全面的报道了卡特里娜飓风,给受灾读者提供一条重要的生命线。对卡特里娜飓风灾难进行史诗般、多层次的报道,使得报纸在服务一个水淹城市中发挥了非凡作用。祈祷(王杰王韵婵演唱) 让我们敲希望的钟啊,多少祈祷在心中; 让大家看不到失败,叫成功永远在. 让地球忘记了转动啊,四季少了夏秋冬; 让宇宙关不了天窗,叫太阳不西沉. 让欢喜代替了哀愁啊,微笑不会再害羞; 让时光懂得去倒流,叫青春不开溜; 让贫穷开始去逃亡啊,快乐健康留四方; 让世界找不到黑暗,幸福像花开放.

本文是一则消息报道,发表于1958年8月31日《纽约时报》上。美国普利策奖主席、新闻学教授霍恩伯格说,这是国际报道奖得主罗森塔尔“写得最好的作品”。下面我们就一起学习埃·姆·罗森塔尔的这篇《奥斯威辛没有什么新闻》。 普利策新闻奖是美国新闻界的最高奖项。自1917年以来每年颁发一次,分为14个新闻奖和7个艺术奖两类。普利策奖每年评选一次,评选结果一般都在4月宣布,5月颁奖。普利策奖每年评选一次,代表美国新闻界的最高成就。 奥斯维辛集中营简介建于1940年4月的奥斯维辛集中营是波兰南部奥斯维辛市附近大小40多个集中营的总称。一开始只在奥斯维辛附近的布热金卡修建了一座,我们称之谓“集中营一号”,共20个建筑物。后来随着人犯的增加,又在奥斯维辛附近的彼尔克瑙、莫洛维茨分别修建了“集中营二号”和“集中营三号”。此后在1942-1944年间先后又在当地的冶炼厂、矿山和工厂修建了40所集中营。奥斯维辛集中营简介刚开始,集中营只是用来关押波兰政治犯,后来纳粹将整个德国在欧洲占领区的犯人集中在此,其中首当其冲的就是来自各国的犹太人,此外还有来自俄国、捷克、法国、美国、中国等的犯人及他们的家属。

奥斯维辛集中营是纳粹德国在二战期间建立的最大的集中营,有“死亡工厂”之称。在整个二战期间,我们不说俄国战俘和其他囚犯,单单犹太人就被夺去了至少110万生命。犹太人不同于其他囚犯,到了集中营,往往直接送往毒气室,然后焚烧。

奥斯维辛集中营简介 1945年1月27日,苏联红军解放了奥斯维辛集中营。战后,奥斯维辛集中营一号和二号保留了下来,被辟为揭露纳粹罪行的波兰国家博物馆,供游人免费参观。

这是奥斯维辛集中营的大门,阳光好像也无法驱散黑暗的恐怖!奥斯维辛集中营囚房全景(1)囚房的内部(2):拥挤而黑暗但密布的电网阻断了希望:常有忍受不了折磨的囚徒奔向电网自杀一群犹太人正被赶往集中营,他们哪里知道,自己正走向死亡!男人和妇女、儿童被强行分开,他们还不知道这是他们与亲人的永别!在集中营,杀人不要动刀用枪的,只要一挥手,一点头,大批人就被送向死亡。800具被杀的囚徒尸体把这名德国妇女吓坏了集中营被处死的囚犯的尸体:相信见到这种情景的人没有一个不惊惧万分集体屠杀后,两个纳粹士兵射杀还活着的犹太妇女!尸骨堆积如山:这是对德国纳粹灵魂的拷问巨大的焚尸炉:“我警告你们,你们不是到一个疗养院来,你们是到一个德国的集中营来,你们除了从烟囱里出去外,就没有别的路走出这儿。”(党卫军的头目弗里希上尉)被纳粹爆炸破坏后的毒气室残骸:成批成批的犹太人在此被夺去生命 怀里抱着婴儿,旁边跟着另外3个孩子的妇女,在不明真相的情况下,领着穿戴严实的孩子们,步履艰难地走向“白桦林”毒气室!没有比这再震撼人心了!!!奥斯维辛集中营档案室中部分遇难者照片。他们的目光注视着什么?集中营“死亡墙”:人们献上鲜花,凭吊亡灵。现在让我们来看看罗森塔尔为遇难者献上一束鲜花——《奥斯维辛没有什么新闻》吧!下面请同学们自由朗读课文一遍,理清课文思路 。

作者先写布热津卡现在“太阳和煦、明亮,一排排高大的白杨树长势喜人,在门前不远的草地上,还有儿童在嬉笑、打闹”这样祥和的景象,又说这种景象“最令人毛骨悚然”;进而写到当年纳粹在“奥斯威辛集中营”的暴行;游人在奥斯威辛集中营重温历史,参观毒气室、焚尸炉、女牢房、女囚绝育实验室、长廊上的照片、窒息室等;最后作者再次强调奥斯威辛没有什么新闻。 参观路线

毒气室——焚尸炉——女监室

——试验室——纪念墙——窒息室找出:参观者的行动和神情参观者默默地迈着步子

他们的步履逐渐得放慢了下来

他们就不由自主地停下脚步,浑身发抖

一个参观者惊惧万分,张大了嘴巴,他想叫,但是叫不出来

另一位参观者进来了,她退了下来,在自己胸前画十字。

他们感到自己也在被窒息

参观者们用恳求的目光彼此看了一眼,然后对解说员说:“够了”

提问:写参观者的行动和神情,说明了什么?描写参观者行动和神情的目的今天作为一个参观者,看到这情景都万分惊惧,无法忍受,那么当年的景象又该是何等的触目惊心!当年的纳粹又是残暴的何种程度!人们的感情变化,从侧面证明了集中营的恐怖,纳粹的暴行惨绝人寰,令人发指!

是任何心智健全的人所无法想象的 结合本文课后练习第一题,思考本文与一般的消息报道有什么不同。 一般说来,消息写作并不突出强调现场感和大段叙事,尤其不需要文学色彩的描写。比如本题所举的关于美国人口的调查消息,基本上就是消息的规范式样:有电头、导语、主体部分、事件的结果,此外,无过多的文字加工,无修饰,更无描写。 而本文不仅有叙事,有描写,有几处还表现出一定程度的文采。比消息给读者的印象要形象、具体而且深刻。借助文采,兼取消息和通讯等新闻形式的各自优点,脉络清楚,没有枯燥感。 这篇报道首尾都写到奥斯威辛一派和平景象,突出奥斯威辛没有新闻,作者这样写的用意是什么? “没有什么新闻”,其实是讲,这里的臭名昭著的纳粹行径,早已世人皆知,言外之意是这里从来没有什么值得张扬的好事;但是,“没有什么新闻”,“我”还是要写,要继续对纳粹的历史罪行再次予以揭露,以让世人永远不忘! 作者为什么在开头要描述布热津卡“太阳和煦、明亮,一排排高大的白杨树长势喜人,在门前不远的草地上,还有儿童在嬉笑、打闹”这样祥和的景象?作者又为什么说这种景象“最令人毛骨悚然”? 文章开头描写的令人惬意的景象仍然是“最令人毛骨悚然”的——因为在奥斯威辛,在这块曾经血流成河的地方,尽管“太阳和煦、明亮”,但蒙在人们心头的阴霾,依旧难以清除! 作者报道集中营,为什么用更多的笔墨写参观者的表现?与直接写展览本身相比,这样写所特有的表现力在哪里? 写参观者的表现是侧面描写,它对写奥斯威辛的状况有衬托作用。毫无疑问,奥斯威辛集中营,在许多经历了那段历史的人的心中,就是“恐怖”的代名词了。无需具体介绍集中营中那些粘满无辜者鲜血的刑具怎样令人望而战栗,单是参观者所不由自主地显现出的表情、举止以及惊叹,就足以使读者的精神震撼了! 2005年1月27日是奥斯维辛集中营解放60周年纪念日。奥斯威辛集中营解放60周年纪念日,来自世界各地的人们一道长拜奥斯维辛,共同慰藉110万亡灵,表达后人六十年不衰的哀思、感悟世人六十年不变的希望。法国总统希拉克参加纪念活动意大利总理点燃蜡烛缅怀遇难者 美国副总统切尼参加纪念活动俄罗斯总统普京参加纪念活动英国女王伊丽莎白参加纪念以色列总统卡察夫参加纪念活动欧洲议会决议新华社布鲁塞尔1月27日电(记者吴黎明)欧洲议会27日在布鲁塞尔举行的会议上以617票支持、10票弃权的表决结果通过一项决议,倡议将每年的1月27日定为“欧洲大屠杀纪念日”。 决议指出,造成110万人被屠杀的奥斯威辛集中营不仅让欧洲人铭记,它还提醒人们要高度警惕在欧洲时而发生的反犹事件。巧妙地运用耐人寻味的细节描写所谓细节描写,就是对人物、环境的某一局部特征的具体描摹,或者对事件发展过程中某一细微事实的形象描写。

高尔基称细节是“隐藏在字里行间的魔术”。

读作品,常常会有一些细节打动着你,特别是那些思想光芒彻照肺腑的细节,那些艺术芳醇醉迷魂灵的细节,给人留下深刻的印象。久而久之,故事情节淡忘了,甚至书名都忘却了,可那些精彩的细节描写仍然鲜明灿烂地镶嵌在记忆中。共同揣摩:细节描写“在德国人撤退时炸毁的布热金卡毒气室和焚尸炉废墟上,雏菊花在怒放”,怎么理解这个细节?

14段写到那个照片中的姑娘,临刑前她微笑着在想着什么,作者为什么写这个姑娘?能说说你的理解吗?

怎么理解14段“在奥斯威辛,没有可以作祷告的地方”?参考答案(1)问:“在德国人撤退时炸毁的布热金卡毒气室和焚尸炉废墟上,雏菊花在怒放”,怎么理解这个细节?

答:一边是戕害生命的毒气室和焚尸炉,一边是生机勃勃的生命,两种反差极大的事物摆在一起,的确让人难忘。也许是讽刺,任纳粹刑罚多么残暴,终归阻止不了生命的进程;也许是控诉,生命的绽放是人世间最美好的事情,对生命的戕害是最恶劣的罪行!

参考答案(2)问:13段写到那个照片中的姑娘,临刑前她微笑着在想着什么,作者为什么写这个姑娘?能说说你的理解吗?

答:姑娘在想什么,读者可以尽情地想象,但有一点是可以肯定的:这姑娘身上处处闪耀着人性的美,尤其是她那温和的微笑,更是闪耀着人性的光辉,而这却被纳粹给撕得粉碎。这微笑不正是对纳粹的控诉吗?

参考答案(3)问:怎么理解14段“在奥斯威辛,没有可以作祷告的地方”?

答:祷告,或是为了求得上帝的谅解,或是为了求得上帝的保佑。但是在奥斯维辛,做祷告的地方是没有的,因为刽子手丧失了人性,双手沾满了无辜者的鲜血,他们是不可能向上帝忏悔自己罪行的;而无辜的人们成为刽子手刀俎上的鱼肉,无计可逃,他们也没有办法求得上帝的保佑。还有一个不能忘记的故事……二战时,在一座纳粹集中营里,关押着很多犹太人,他们大多是妇女和儿童。他们遭受着纳粹无情的折磨和杀害,人数在不断减少。有一个天真活泼的小女孩,和她的母亲一起被关押在集中营里。一天,她的母亲和另一些妇女被纳粹士兵带走了,从此,再也没有回到她的身边。人们知道,她们肯定是被杀害了。因为每天都有人被杀害,死亡的阴影笼罩着每一个人,人们谁也不知道自己是否能活到第二天。但当小女孩问大人们她的妈妈哪里去了,为什么这么久了还不回来时,大人们沉默着流泪了,后来实在不能不回答时,就对小女孩说,你的妈妈去寻找你的爸爸了,不久就会回来了。小女孩相信了,她不再哭泣和询问,而是唱起妈妈教给她的许多儿歌,一首接一首地唱着,像轻风一样在阴沉的集中营中吹拂。

她还不时爬上囚室的小窗,向外张望着,希望看到妈妈从远处走来。小女孩没有等到妈妈回来,就在一天清晨,纳粹士兵用刺刀驱赶着,将她和数万名犹太人逼上了刑场。刑场上早就挖好了很大的深坑,她们将一起被活活埋葬在这里。人们沉默着,死亡是如此真实地逼近着每一个生命。面对死亡,人们在恐惧中发不出任何声音。 人们一个接一个地被纳粹士兵残酷地推下深坑。当一个纳粹士兵走到小女孩跟前,伸手要将她推进深坑中去的时候,小女孩睁大漂亮的眼睛对纳粹士兵说:“刽子手叔叔,请你把我埋得浅一点好吗?要不,等我妈妈来找我的时候,就找不到了。”纳粹士兵伸出的手僵在了那里,刑场上顿时响起一片抽泣声,接着是一阵愤怒的呼喊…… 人们最后谁也没能逃出纳粹的魔掌,但小女孩纯真无邪的话语却撞痛了人们的心,让人们在死亡之前找回了人性的尊严和力量。 暴力真的能摧毁一切?不,在天真无邪的爱和人性面前,暴力让暴力者看到了自己的丑恶和渺小。刽子手们在这颗爱的童心面前颤抖着,因为他们也看到了自己的结局。 布置作业这是一篇相当出色的新闻稿,曾被评为普利策新闻大奖。请各学习小组给这篇新闻写一段颁奖词。

颁奖词欣赏:去年“卡特里娜”飓风期间,《时代花絮报》和《太阳先驱报》坚持对灾情展开详细的报道,获得第90届普利策份量最重的公共服务奖——勇敢、全面的报道了卡特里娜飓风,给受灾读者提供一条重要的生命线。对卡特里娜飓风灾难进行史诗般、多层次的报道,使得报纸在服务一个水淹城市中发挥了非凡作用。祈祷(王杰王韵婵演唱) 让我们敲希望的钟啊,多少祈祷在心中; 让大家看不到失败,叫成功永远在. 让地球忘记了转动啊,四季少了夏秋冬; 让宇宙关不了天窗,叫太阳不西沉. 让欢喜代替了哀愁啊,微笑不会再害羞; 让时光懂得去倒流,叫青春不开溜; 让贫穷开始去逃亡啊,快乐健康留四方; 让世界找不到黑暗,幸福像花开放.