2021-2022学年人教版数学七年级下册第五章相交线与平行线复习课件(44张)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年人教版数学七年级下册第五章相交线与平行线复习课件(44张) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 928.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2022-02-17 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

小结与复习

第五章 相交线与平行线

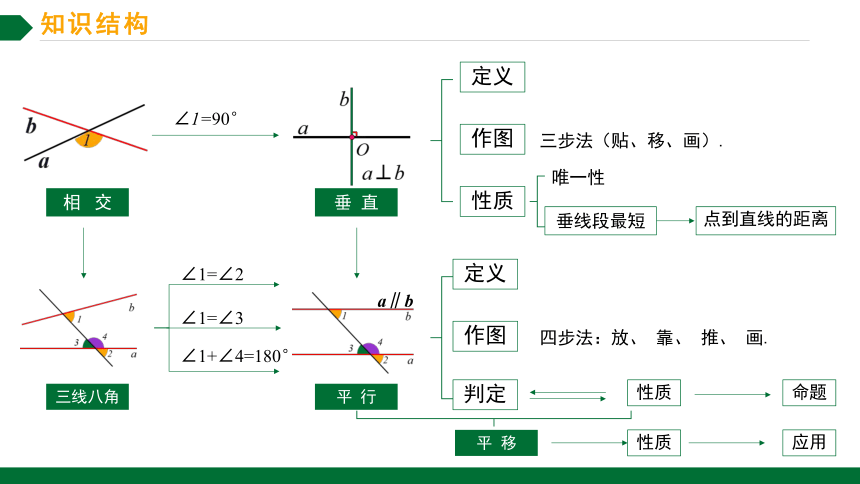

知识结构

∠1=90°

a∥b

∠1=∠2

∠1=∠3

∠1+∠4=180°

相 交

三线八角

垂 直

平 行

定义

作图

性质

三步法(贴、移、画).

唯一性

垂线段最短

点到直线的距离

定义

作图

性质

判定

四步法:放、 靠、 推、 画.

平 移

性质

应用

命题

知识要点

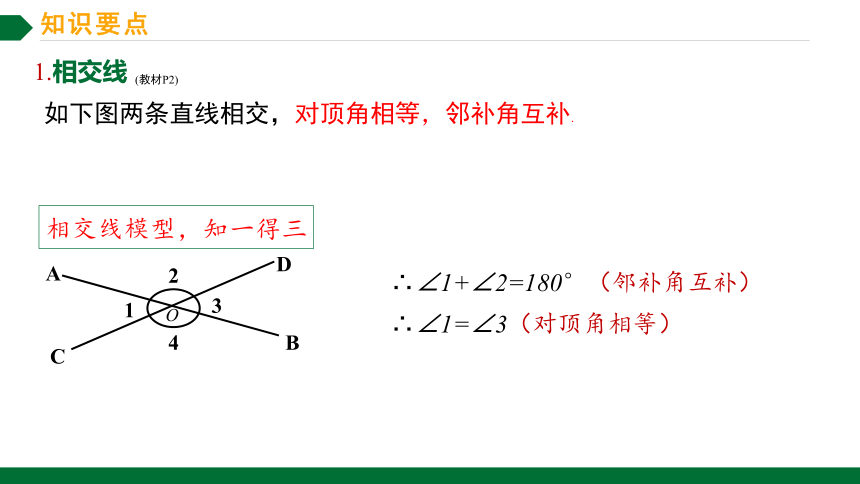

1.相交线 (教材P2)

A

B

C

D

O

1

2

3

4

∴∠1+∠2=180°(邻补角互补)

∴∠1=∠3(对顶角相等)

如下图两条直线相交,对顶角相等,邻补角互补.

相交线模型,知一得三

知识要点

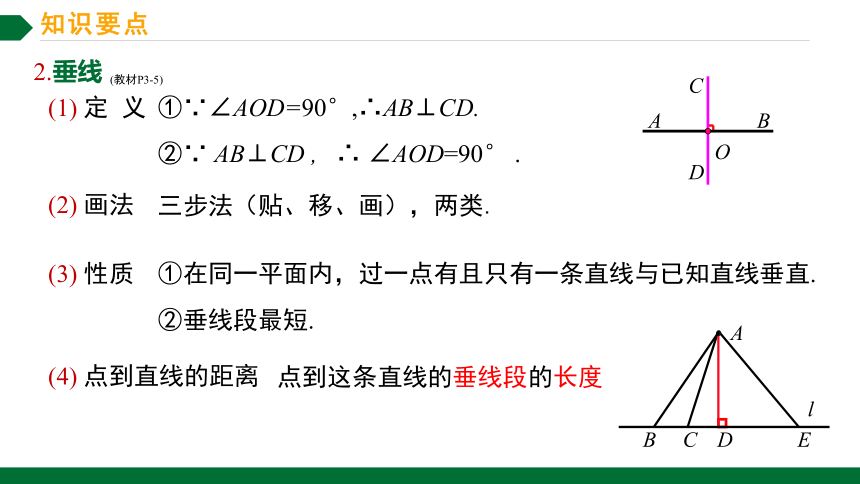

2.垂线 (教材P3-5)

①在同一平面内,过一点有且只有一条直线与已知直线垂直.

②垂线段最短.

(1) 定 义

(2) 画法

(3) 性质

(4) 点到直线的距离

①∵∠AOD=90°,∴AB⊥CD.

②∵ AB⊥CD , ∴ ∠AOD=90° .

三步法(贴、移、画),两类.

A

C

O

B

D

C

D

E

l

B

A

点到这条直线的垂线段的长度

知识要点

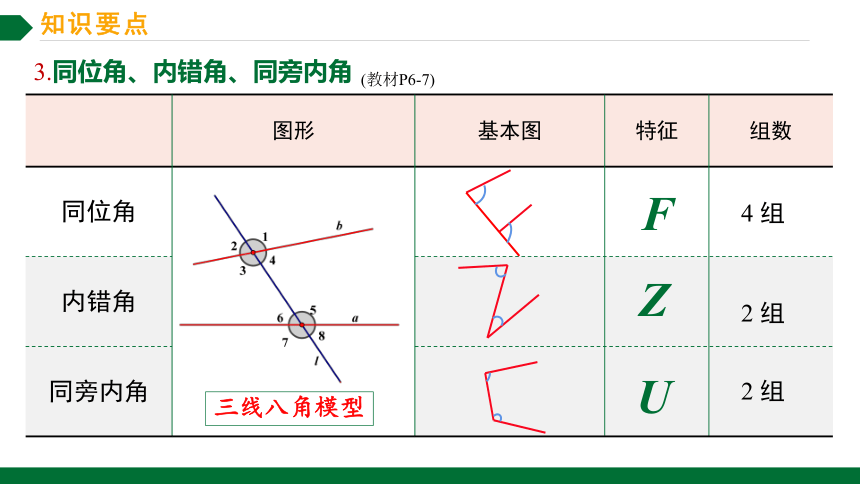

3.同位角、内错角、同旁内角 (教材P6-7)

图形 基本图 特征 组数

同位角

内错角

同旁内角

F

Z

U

三线八角模型

4 组

2 组

2 组

知识要点

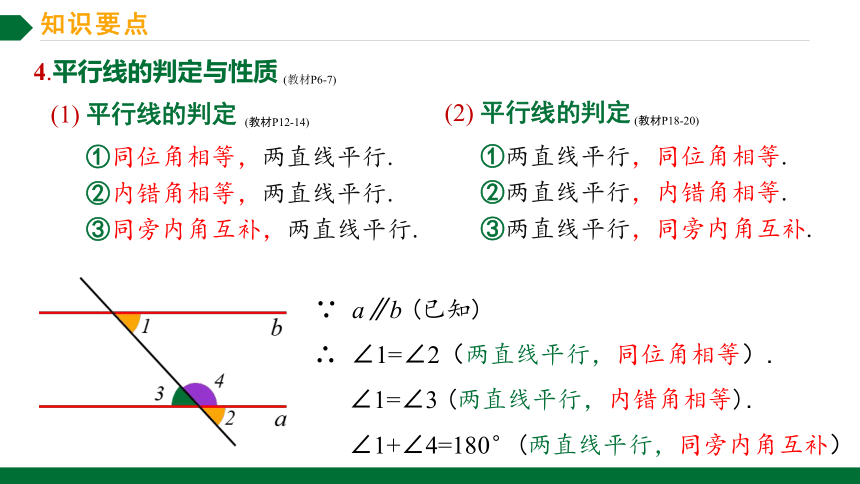

4.平行线的判定与性质 (教材P6-7)

(1) 平行线的判定 (教材P12-14)

①同位角相等,两直线平行.

②内错角相等,两直线平行.

③同旁内角互补,两直线平行.

(2) 平行线的判定 (教材P18-20)

①两直线平行,同位角相等.

②两直线平行,内错角相等.

③两直线平行,同旁内角互补.

∵ a∥b (已知)

∴ ∠1=∠2(两直线平行,同位角相等).

∠1=∠3 (两直线平行,内错角相等).

∠1+∠4=180°(两直线平行,同旁内角互补)

知识要点

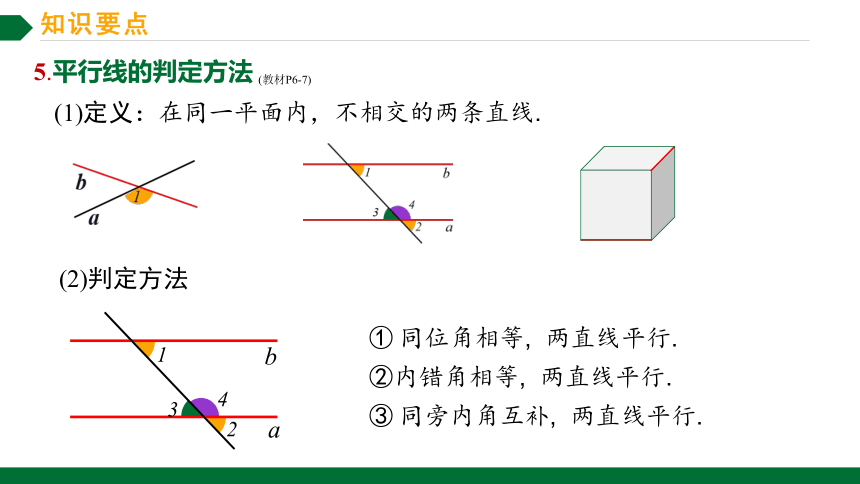

5.平行线的判定方法 (教材P6-7)

(1)定义:在同一平面内,不相交的两条直线.

1

2

b

a

3

4

(2)判定方法

① 同位角相等, 两直线平行.

②内错角相等, 两直线平行.

③ 同旁内角互补, 两直线平行.

知识要点

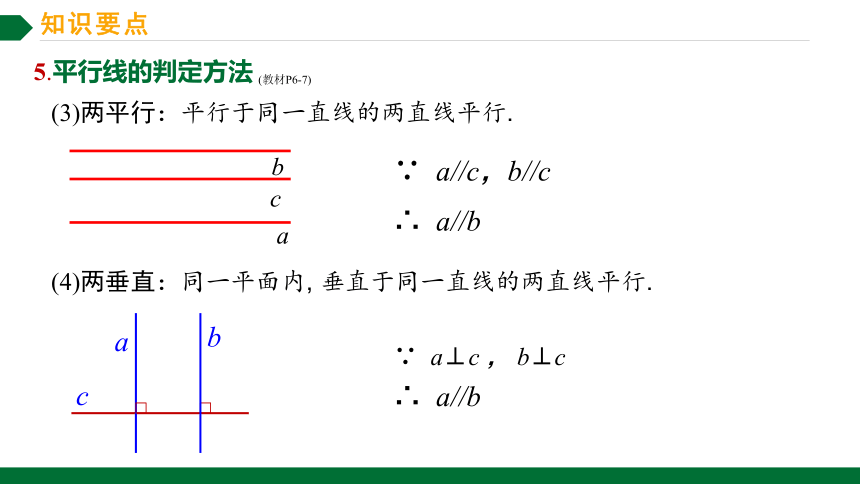

5.平行线的判定方法 (教材P6-7)

(3)两平行:平行于同一直线的两直线平行.

(4)两垂直:同一平面内, 垂直于同一直线的两直线平行.

∵ a//c,b//c

∵ a⊥c , b⊥c

c

a

b

b

a

c

∴ a//b

∴ a//b

知识要点

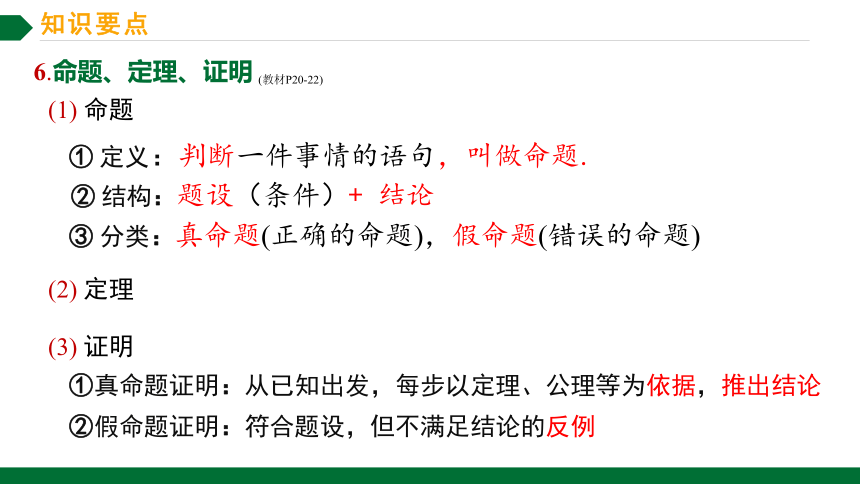

6.命题、定理、证明 (教材P20-22)

(1) 命题

(2) 定理

(3) 证明

① 定义:判断一件事情的语句,叫做命题.

③ 分类:真命题(正确的命题),假命题(错误的命题)

② 结构:题设(条件)+ 结论

①真命题证明:从已知出发,每步以定理、公理等为依据,推出结论

②假命题证明:符合题设,但不满足结论的反例

知识要点

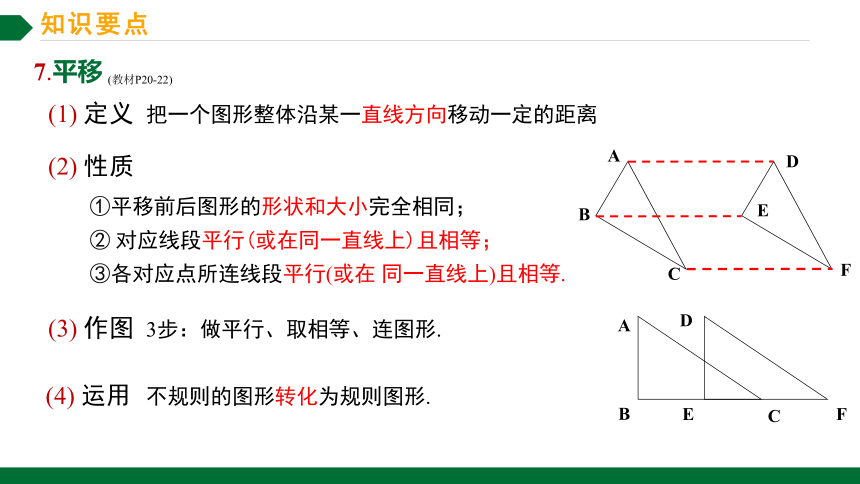

7.平移 (教材P20-22)

(1) 定义

(2) 性质

(3) 作图

(4) 运用

①平移前后图形的形状和大小完全相同;

② 对应线段平行(或在同一直线上)且相等;

③各对应点所连线段平行(或在 同一直线上)且相等.

把一个图形整体沿某一直线方向移动一定的距离

3步:做平行、取相等、连图形.

不规则的图形转化为规则图形.

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

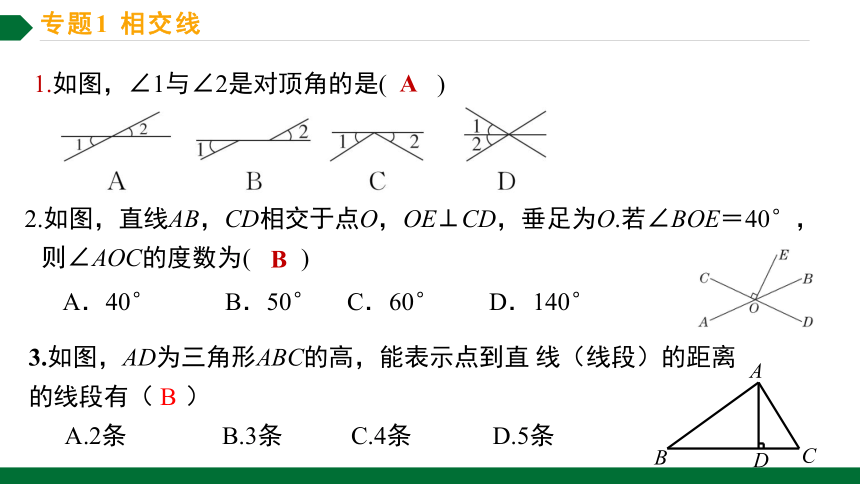

专题1 相交线

1.如图,∠1与∠2是对顶角的是( )

A

2.如图,直线AB,CD相交于点O,OE⊥CD,垂足为O.若∠BOE=40°,则∠AOC的度数为( )

A.40° B.50° C.60° D.140°

B

3.如图,AD为三角形ABC的高,能表示点到直 线(线段)的距离

的线段有( )

A.2条 B.3条 C.4条 D.5条

B

C

D

A

B

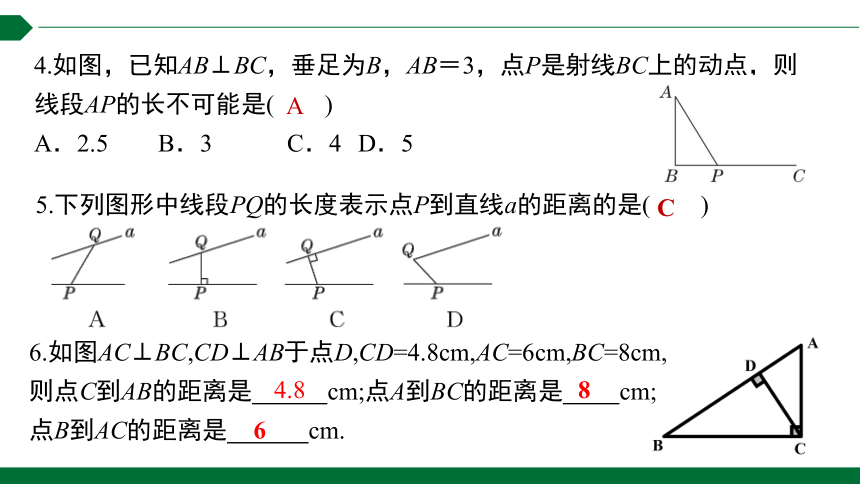

4.如图,已知AB⊥BC,垂足为B,AB=3,点P是射线BC上的动点,则线段AP的长不可能是( )

A.2.5 B.3 C.4 D.5

A

6.如图AC⊥BC,CD⊥AB于点D,CD=4.8cm,AC=6cm,BC=8cm,

则点C到AB的距离是 cm;点A到BC的距离是 cm;

点B到AC的距离是 cm.

4.8

6

8

5.下列图形中线段PQ的长度表示点P到直线a的距离的是( )

C

7.如图,直线AB,CD相交于点O,OE平分∠AOC,∠COF=35°,∠BOD=60°.求∠EOF的度数.

解:∵∠AOC=∠BOD=60°.(对顶角的性质)

∵OE平分∠AOC,

∴∠COE= ∠AOC= ×60°=30°.

∴∠EOF=∠EOC+∠COF=30°+35°=65°.

专题2 垂直、平行、平移作图

1.如图,已知直线AB,CD,点P.按要求作垂直:

(1)过点P作AB的,垂足为E;并测量出点P到直线AB的距离.

(2)过点P作CD的垂线PF,垂足为F.

(2)作OM⊥CD,并测量出点O到点P的距离.

解:如图所示.

2.如图,已知直线AB,CD,点P.按要求作平行线:

(1)过点P作AB的平行线EF;

(2)过点P作CD的平行线MN.

解:如图所示.

3.如图,平移线段AB,使端点A到点C的位置,作出线段AB平移后的图形.

专题3 命题、定理、证明

1.下列语句是命题的是( )

A.延长线段AB到C B.用量角器画∠AOB=90°

C.同位角相等,两直线平行 D.任何数的平方都不小于0吗?

C

2.命题、定理、基本事实的关系如下:

①基本事实是真命题;②定理是由定义和基本事实推出来的真命题;

③真命题是基本事实;④真命题一定是定理.其中正确的有( )

A.1个 B.2个 C.3个 D.4个

B

3.命题“平行于同一条直线的两条直线互相平行”的题设是( )

A.平行 B.两条直线

C.同一条直线 D.两条直线平行于同一条直线

D

4.把命题“同角的余角相等”改写成“如果……那么……”的形式,正确的是( )

A.如果是同角,那么余角相等

B.如果两个角相等,那么这两个角是同一角的余角

C.如果是同角,那么相等

D.如果两个角是同一角的余角,那么这两个角相等

D

5.已知三条不同的直线a,b,c在同一平面内,下列四个命题:

①如果a∥b,a⊥c,那么b⊥c;

②如果b∥a,c∥a,那么b∥c;

③如果b⊥a,c⊥a,那么b⊥c;

④如果b⊥a,c⊥a,那么b∥c.

其中真命题是________(填写所有真命题的序号).

①②④

专题4 平行线的性质和判定

1.如图,下列说法中不正确的是( )

A.∠1和∠2是同旁内角 B.∠1和∠ACE是内错角

C.∠B和∠4是同位角 D.∠3和∠1不是内错角

D

2.如图,若∠A+∠ABC=180°,则下列结论正确的是( )

A.∠1=∠2 B.∠2=∠3

C.∠1=∠3 D.∠2=∠4

D

3.如图,AB∥CD∥EF,若∠ABC=130°,∠BCE=55°,

则∠CEF的度数为( )

A.95° B.105° C.110° D.115°

B

4.如图所示,∠1=72°,∠2=72°,∠3=60°,求∠4的度数.

解:∵∠1=∠2=72°,

∴a//b (内错角相等,两直线平行).

∴∠3+∠4=180° (两直线平行,同旁内角互补).

∵∠3=60°,

∴∠4=120°.

a

b

6.如图,AB∥CD,∠B=∠D,直线EF与AD,BC的延长线分别交于点E,F.

求证:∠DEF=∠F.

证明:∵AB∥CD (已知),

∴∠DCF=∠B (两直线平行,同位角相等).

∵∠B=∠D (已知),

∴∠DCF=∠D (等量代换).

∴AD∥BC (内错角相等,两直线平行).

∴∠DEF=∠F (两直线平行,内错角相等).

7.(1)如图所示,DE∥BC,∠1=∠3,CD⊥AB,试说明FG⊥AB;

(2)若把(1)中题设中的“DE∥BC”与结论“FG⊥AB”对调,所得命题是否为真命题?试说明理由;

(3)若把(1)中题设中的“∠1=∠3”与结论“FG⊥AB”对调呢?

7.(1)如图所示,DE∥BC,∠1=∠3,CD⊥AB,试说明FG⊥AB;

解:∵DE∥BC,

∴∠1=∠2.

又∵∠1=∠3,

∴∠2=∠3.

∴CD∥FG.

∴∠BFG=∠CDB.

∵CD⊥AB,

∴∠CDB=90°.

∴∠BFG=90°,

∴FG⊥AB.

7.(1)如图所示,DE∥BC,∠1=∠3,CD⊥AB,试说明FG⊥AB;

(2)若把(1)中题设中的“DE∥BC”与结论“FG⊥AB”对调,所得命题是否为真命题?试说明理由;

解:是真命题.理由如下:

∵CD⊥AB,FG⊥AB,

∴CD∥FG.

∴∠2=∠3.

又∵∠1=∠3,

∴∠1=∠2.

∴DE∥BC.

7.(1)如图所示,DE∥BC,∠1=∠3,CD⊥AB,试说明FG⊥AB;

(3)若把(1)中题设中的“∠1=∠3”与结论“FG⊥AB”对调呢?

解:是真命题.理由如下:同(2)可得∠2=∠3,

∵DE∥BC,

∴∠1=∠2.

∴∠1=∠3.

8.如图,有以下3个论断:BD∥EC;∠D=∠C;∠A=∠F.

(1)请以其中两个为条件,另一个为结论组成命题,你能组成哪几个命题?

(2)你组成的命题是真命题还是假命题?请你选择一个真命题加以证明.

(1)解:能组成3个命题,分别为:

如果BD∥EC,∠D=∠C,那么∠A=∠F;

如果BD∥EC,∠A=∠F,那么∠D=∠C;

如果∠A=∠F,∠D=∠C,那么BD∥EC.

8.如图,有以下3个论断:BD∥EC;∠D=∠C;∠A=∠F.

(1)请以其中两个为条件,另一个为结论组成命题,你能组成哪几个命题?

(2)你组成的命题是真命题还是假命题?请你选择一个真命题加以证明.

(2)解:如果BD∥EC,∠D=∠C,那么∠A=∠F,是真命题.证明如下:

∵BD∥EC,

∴∠ABD=∠C.

∵∠D=∠C,

∴∠ABD=∠D.

∴AC∥DF.

∴∠A=∠F.

专题6 平移

1.下列四个图形中,可以由已知图形(如图)通过平移得到的是( )

D

2.如图,三角形ABC沿BC所在直线向右平移得到三角形DEF,已知EC=2,BF=8,则平移的距离为________.

3

3.如图,三角形ABC沿BC边所在的直线向右平移得到三角形DEF,下列结论中错误的是( )

A.AC∥DF B.∠A=∠D

C.AC=DF D.EC=CF

D

4.如图,四边形ABCD向右平移一段距离后得到四边形A′B′C′D′.

解:(1)图中全部互相平行且相等的四条线段是AA′,BB′,CC′,DD′.

(2)四边形ABCD与四边形A′B′C′D′的形状、大小相同吗?为什么?

(2)四边形ABCD与四边形A′B′C′D′的形状、大小相同,因为平移不改变图形的形状和大小.

(1)找出图中存在的四条平行且相等的线段;

5.如图所示,从图形B到图形A的变化过程中,下列描述正确的是( )

A.向上平移2格,向左平移4格

B.向上平移1格,向左平移4格

C.向上平移2格,向左平移5格

D.向上平移1格,向左平移5格

B

6.如图,将三角形ABC沿着B到C的方向平移到三角形DEF的位置,AB=10,BC=20,DH=4,平移距离是8,则阴影部分的面积是________.

64

7.(1)图①是将线段AB向右平移1个单位长度,图②是将线段AB折一下再向右平移1个单位长度,请在图③中画出一条有两个折点的折线向右平移1个单位长度的图形,并给折线平移时扫过的面涂上阴影;

(2)若长方形的长为a,宽为b,请分别写出三个图形中除去阴影部分后剩余部分的面积;

解:剩余部分的面积均为ab-b.

(3)如图④,在宽为10 m,长为18 m的长方形空地上修一条弯曲的小路,小路宽为1 m,求剩余空地的面积.

解:剩余空地的面积为10×18-10×1=170(m2).

专题6 平行线拐点模型

1. 如图,若AB//CD,BD一个根有韧性的橡皮筋,点E是一颗钉子。

(1)如图(1)猜想∠B、∠D与∠BED 的大小关系.

(2)如图(2)猜想∠B、∠D与∠BED 的大小关系,并证明.

(3)如图(3)猜想∠B、∠D与∠BED 的大小关系,并证明.

(4)请总结这类题解题方法.

(5)随着动点E的运动还会有那些情况?直接写出∠B、∠D与∠BED 的大小关系式.

图(1)

图(2)

图(3)

1. 如图,若AB//CD,BD一个根有韧性的橡皮筋,点E是一颗钉子。

解:过点E 向右作EF//AB.

∴∠B=∠BEF.

∵AB//CD,

∴EF//CD.

∴∠D =∠DEF.

∴∠B+∠D=∠BEF+∠DEF

=∠DEB,

即∠B+∠D=∠DEB.

图(2)

F

1. 如图,若AB//CD,BD一个根有韧性的橡皮筋,点E是一颗钉子。

图(3)

F

解:过点E 向左作EF//AB.

∴∠B+∠BEF=180°.

∵AB//CD,

∴EF//CD.

∴∠D +∠DEF=180°.

∴∠B+∠D+∠DEB

=∠B+∠D+∠BEF+∠DEF =360°,

即∠B+∠D+∠DEB=360°.

1. 如图,若AB//CD,BD一个根有韧性的橡皮筋,点E是一颗钉子。

图(1)

图(2)

图(3)

图(4)

图(5)

图(6)

针对练习

1.如图1,已知 AB∥CD, ∠1=30°, ∠2=90°,则∠3= °

2.如图2,若AE∥CD, EBF=135°,∠BFD=60°,∠D=( )

A.75° B.45° C.30° D.15°

图1

图2

60

D

3.如图,已知AB∥DE,∠1=30°,∠2=35°,则∠BCE的度数为( )

A.70° B.65° C.35° D.5°

B

图3

4.如图1,直线AB∥CD∥EF,则∠α+∠β-∠ r =________.

180°

5.如图2,已知AB∥CD,CE,AE分别平分∠ACD,∠CAB,求∠1+∠2=_______.

6.如图3,将一块含有60°角的直角三角尺放置在两条平行线上,若∠1=45°,则∠2为( )

A.15° B.25° C.35° D.45°

A

图1

图2

图3

60°

7.如图,∠E=∠B+∠D,猜想AB与CD有怎样的位置关系,并说明理由.

F

解:过点E 向右作EF//AB.

∴∠B=∠1.

∵∠BEF=∠B+∠D

∴∠D =∠2

∴EF//CD.

∴AB//CD,

1

2

解:∠B+∠BEC-∠C=180°.理由如下:

如图,过E点向左侧作EF∥AB,

又∵AB∥CD,∴EF∥CD.

∴∠FEC=∠C.

又∵∠BEF=∠BEC-∠FEC,

∴∠BEF=∠BEC-∠C.

∵AB∥EF,∴∠B+∠BEF=180°.

∴∠B+∠BEC-∠C=180°.

8.如图,AB∥CD,探究∠B,∠C,∠BEC三者之间有怎样的数量关系.

试说明理由.

F

解:∠EOP+∠PFC=∠BEO+∠OPF.理由:

过O向左作OM∥AB,过P向右作PN∥CD,如图所示.

∵AB∥CD,

∴OM∥PN∥AB∥CD.

∴∠1=∠BEO,∠2=∠3,∠4=∠PFC.

∴∠1+∠2+∠PFC=∠BEO+∠3+∠4.

∴∠EOP+∠PFC=∠BEO+∠OPF.

9.如果将折一次改为折两次,如图,则∠BEO,∠EOP,∠OPF,∠PFC之间会满足怎样的数量关系?给出理由.

M

N

拓展与应用

1.如图,AB∥CD,则 :

C

A

B

D

E

A

C

D

B

E2

E1

当有1个拐点时: ∠A+∠E+∠C= 360°

当有2个拐点时: ∠A+∠ E1 + ∠ E2 +∠C = 540°

当有3个拐点时: ∠A+∠ E1 + ∠ E2 +∠ E3 +∠C = 720°

C

D

A

B

E1

E2

E3

当有 n个拐点时: ∠A+∠ E1 + ∠ E2 +…+∠ En +∠C = (n-1)×180°

…

A

B

C

D

E1

E2

En

当左边有2个角,右边有1个角时: ∠A+∠C= ∠E

当左边有2个角,右边有2个角时: ∠A+∠F= ∠E +∠D

当左边有3个角,右边有2个角时: ∠A+∠ F1 +∠C = ∠ E1 +∠ E2

2.如图,AB∥CD,则 :

A

B

C

D

E

C

A

B

D

E

F

E1

C

A

B

D

E2

F1

C

A

B

D

E1

F1

E2

Em

F2

Fn

∠A+∠F1 +∠ F2 +…+∠Fn=∠E1 +∠E2 +…+∠Em+∠D

当左边有(n+1)个角,右边有(m+1)个角时:左方角和=右方角和

小结与复习

第五章 相交线与平行线

知识结构

∠1=90°

a∥b

∠1=∠2

∠1=∠3

∠1+∠4=180°

相 交

三线八角

垂 直

平 行

定义

作图

性质

三步法(贴、移、画).

唯一性

垂线段最短

点到直线的距离

定义

作图

性质

判定

四步法:放、 靠、 推、 画.

平 移

性质

应用

命题

知识要点

1.相交线 (教材P2)

A

B

C

D

O

1

2

3

4

∴∠1+∠2=180°(邻补角互补)

∴∠1=∠3(对顶角相等)

如下图两条直线相交,对顶角相等,邻补角互补.

相交线模型,知一得三

知识要点

2.垂线 (教材P3-5)

①在同一平面内,过一点有且只有一条直线与已知直线垂直.

②垂线段最短.

(1) 定 义

(2) 画法

(3) 性质

(4) 点到直线的距离

①∵∠AOD=90°,∴AB⊥CD.

②∵ AB⊥CD , ∴ ∠AOD=90° .

三步法(贴、移、画),两类.

A

C

O

B

D

C

D

E

l

B

A

点到这条直线的垂线段的长度

知识要点

3.同位角、内错角、同旁内角 (教材P6-7)

图形 基本图 特征 组数

同位角

内错角

同旁内角

F

Z

U

三线八角模型

4 组

2 组

2 组

知识要点

4.平行线的判定与性质 (教材P6-7)

(1) 平行线的判定 (教材P12-14)

①同位角相等,两直线平行.

②内错角相等,两直线平行.

③同旁内角互补,两直线平行.

(2) 平行线的判定 (教材P18-20)

①两直线平行,同位角相等.

②两直线平行,内错角相等.

③两直线平行,同旁内角互补.

∵ a∥b (已知)

∴ ∠1=∠2(两直线平行,同位角相等).

∠1=∠3 (两直线平行,内错角相等).

∠1+∠4=180°(两直线平行,同旁内角互补)

知识要点

5.平行线的判定方法 (教材P6-7)

(1)定义:在同一平面内,不相交的两条直线.

1

2

b

a

3

4

(2)判定方法

① 同位角相等, 两直线平行.

②内错角相等, 两直线平行.

③ 同旁内角互补, 两直线平行.

知识要点

5.平行线的判定方法 (教材P6-7)

(3)两平行:平行于同一直线的两直线平行.

(4)两垂直:同一平面内, 垂直于同一直线的两直线平行.

∵ a//c,b//c

∵ a⊥c , b⊥c

c

a

b

b

a

c

∴ a//b

∴ a//b

知识要点

6.命题、定理、证明 (教材P20-22)

(1) 命题

(2) 定理

(3) 证明

① 定义:判断一件事情的语句,叫做命题.

③ 分类:真命题(正确的命题),假命题(错误的命题)

② 结构:题设(条件)+ 结论

①真命题证明:从已知出发,每步以定理、公理等为依据,推出结论

②假命题证明:符合题设,但不满足结论的反例

知识要点

7.平移 (教材P20-22)

(1) 定义

(2) 性质

(3) 作图

(4) 运用

①平移前后图形的形状和大小完全相同;

② 对应线段平行(或在同一直线上)且相等;

③各对应点所连线段平行(或在 同一直线上)且相等.

把一个图形整体沿某一直线方向移动一定的距离

3步:做平行、取相等、连图形.

不规则的图形转化为规则图形.

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

专题1 相交线

1.如图,∠1与∠2是对顶角的是( )

A

2.如图,直线AB,CD相交于点O,OE⊥CD,垂足为O.若∠BOE=40°,则∠AOC的度数为( )

A.40° B.50° C.60° D.140°

B

3.如图,AD为三角形ABC的高,能表示点到直 线(线段)的距离

的线段有( )

A.2条 B.3条 C.4条 D.5条

B

C

D

A

B

4.如图,已知AB⊥BC,垂足为B,AB=3,点P是射线BC上的动点,则线段AP的长不可能是( )

A.2.5 B.3 C.4 D.5

A

6.如图AC⊥BC,CD⊥AB于点D,CD=4.8cm,AC=6cm,BC=8cm,

则点C到AB的距离是 cm;点A到BC的距离是 cm;

点B到AC的距离是 cm.

4.8

6

8

5.下列图形中线段PQ的长度表示点P到直线a的距离的是( )

C

7.如图,直线AB,CD相交于点O,OE平分∠AOC,∠COF=35°,∠BOD=60°.求∠EOF的度数.

解:∵∠AOC=∠BOD=60°.(对顶角的性质)

∵OE平分∠AOC,

∴∠COE= ∠AOC= ×60°=30°.

∴∠EOF=∠EOC+∠COF=30°+35°=65°.

专题2 垂直、平行、平移作图

1.如图,已知直线AB,CD,点P.按要求作垂直:

(1)过点P作AB的,垂足为E;并测量出点P到直线AB的距离.

(2)过点P作CD的垂线PF,垂足为F.

(2)作OM⊥CD,并测量出点O到点P的距离.

解:如图所示.

2.如图,已知直线AB,CD,点P.按要求作平行线:

(1)过点P作AB的平行线EF;

(2)过点P作CD的平行线MN.

解:如图所示.

3.如图,平移线段AB,使端点A到点C的位置,作出线段AB平移后的图形.

专题3 命题、定理、证明

1.下列语句是命题的是( )

A.延长线段AB到C B.用量角器画∠AOB=90°

C.同位角相等,两直线平行 D.任何数的平方都不小于0吗?

C

2.命题、定理、基本事实的关系如下:

①基本事实是真命题;②定理是由定义和基本事实推出来的真命题;

③真命题是基本事实;④真命题一定是定理.其中正确的有( )

A.1个 B.2个 C.3个 D.4个

B

3.命题“平行于同一条直线的两条直线互相平行”的题设是( )

A.平行 B.两条直线

C.同一条直线 D.两条直线平行于同一条直线

D

4.把命题“同角的余角相等”改写成“如果……那么……”的形式,正确的是( )

A.如果是同角,那么余角相等

B.如果两个角相等,那么这两个角是同一角的余角

C.如果是同角,那么相等

D.如果两个角是同一角的余角,那么这两个角相等

D

5.已知三条不同的直线a,b,c在同一平面内,下列四个命题:

①如果a∥b,a⊥c,那么b⊥c;

②如果b∥a,c∥a,那么b∥c;

③如果b⊥a,c⊥a,那么b⊥c;

④如果b⊥a,c⊥a,那么b∥c.

其中真命题是________(填写所有真命题的序号).

①②④

专题4 平行线的性质和判定

1.如图,下列说法中不正确的是( )

A.∠1和∠2是同旁内角 B.∠1和∠ACE是内错角

C.∠B和∠4是同位角 D.∠3和∠1不是内错角

D

2.如图,若∠A+∠ABC=180°,则下列结论正确的是( )

A.∠1=∠2 B.∠2=∠3

C.∠1=∠3 D.∠2=∠4

D

3.如图,AB∥CD∥EF,若∠ABC=130°,∠BCE=55°,

则∠CEF的度数为( )

A.95° B.105° C.110° D.115°

B

4.如图所示,∠1=72°,∠2=72°,∠3=60°,求∠4的度数.

解:∵∠1=∠2=72°,

∴a//b (内错角相等,两直线平行).

∴∠3+∠4=180° (两直线平行,同旁内角互补).

∵∠3=60°,

∴∠4=120°.

a

b

6.如图,AB∥CD,∠B=∠D,直线EF与AD,BC的延长线分别交于点E,F.

求证:∠DEF=∠F.

证明:∵AB∥CD (已知),

∴∠DCF=∠B (两直线平行,同位角相等).

∵∠B=∠D (已知),

∴∠DCF=∠D (等量代换).

∴AD∥BC (内错角相等,两直线平行).

∴∠DEF=∠F (两直线平行,内错角相等).

7.(1)如图所示,DE∥BC,∠1=∠3,CD⊥AB,试说明FG⊥AB;

(2)若把(1)中题设中的“DE∥BC”与结论“FG⊥AB”对调,所得命题是否为真命题?试说明理由;

(3)若把(1)中题设中的“∠1=∠3”与结论“FG⊥AB”对调呢?

7.(1)如图所示,DE∥BC,∠1=∠3,CD⊥AB,试说明FG⊥AB;

解:∵DE∥BC,

∴∠1=∠2.

又∵∠1=∠3,

∴∠2=∠3.

∴CD∥FG.

∴∠BFG=∠CDB.

∵CD⊥AB,

∴∠CDB=90°.

∴∠BFG=90°,

∴FG⊥AB.

7.(1)如图所示,DE∥BC,∠1=∠3,CD⊥AB,试说明FG⊥AB;

(2)若把(1)中题设中的“DE∥BC”与结论“FG⊥AB”对调,所得命题是否为真命题?试说明理由;

解:是真命题.理由如下:

∵CD⊥AB,FG⊥AB,

∴CD∥FG.

∴∠2=∠3.

又∵∠1=∠3,

∴∠1=∠2.

∴DE∥BC.

7.(1)如图所示,DE∥BC,∠1=∠3,CD⊥AB,试说明FG⊥AB;

(3)若把(1)中题设中的“∠1=∠3”与结论“FG⊥AB”对调呢?

解:是真命题.理由如下:同(2)可得∠2=∠3,

∵DE∥BC,

∴∠1=∠2.

∴∠1=∠3.

8.如图,有以下3个论断:BD∥EC;∠D=∠C;∠A=∠F.

(1)请以其中两个为条件,另一个为结论组成命题,你能组成哪几个命题?

(2)你组成的命题是真命题还是假命题?请你选择一个真命题加以证明.

(1)解:能组成3个命题,分别为:

如果BD∥EC,∠D=∠C,那么∠A=∠F;

如果BD∥EC,∠A=∠F,那么∠D=∠C;

如果∠A=∠F,∠D=∠C,那么BD∥EC.

8.如图,有以下3个论断:BD∥EC;∠D=∠C;∠A=∠F.

(1)请以其中两个为条件,另一个为结论组成命题,你能组成哪几个命题?

(2)你组成的命题是真命题还是假命题?请你选择一个真命题加以证明.

(2)解:如果BD∥EC,∠D=∠C,那么∠A=∠F,是真命题.证明如下:

∵BD∥EC,

∴∠ABD=∠C.

∵∠D=∠C,

∴∠ABD=∠D.

∴AC∥DF.

∴∠A=∠F.

专题6 平移

1.下列四个图形中,可以由已知图形(如图)通过平移得到的是( )

D

2.如图,三角形ABC沿BC所在直线向右平移得到三角形DEF,已知EC=2,BF=8,则平移的距离为________.

3

3.如图,三角形ABC沿BC边所在的直线向右平移得到三角形DEF,下列结论中错误的是( )

A.AC∥DF B.∠A=∠D

C.AC=DF D.EC=CF

D

4.如图,四边形ABCD向右平移一段距离后得到四边形A′B′C′D′.

解:(1)图中全部互相平行且相等的四条线段是AA′,BB′,CC′,DD′.

(2)四边形ABCD与四边形A′B′C′D′的形状、大小相同吗?为什么?

(2)四边形ABCD与四边形A′B′C′D′的形状、大小相同,因为平移不改变图形的形状和大小.

(1)找出图中存在的四条平行且相等的线段;

5.如图所示,从图形B到图形A的变化过程中,下列描述正确的是( )

A.向上平移2格,向左平移4格

B.向上平移1格,向左平移4格

C.向上平移2格,向左平移5格

D.向上平移1格,向左平移5格

B

6.如图,将三角形ABC沿着B到C的方向平移到三角形DEF的位置,AB=10,BC=20,DH=4,平移距离是8,则阴影部分的面积是________.

64

7.(1)图①是将线段AB向右平移1个单位长度,图②是将线段AB折一下再向右平移1个单位长度,请在图③中画出一条有两个折点的折线向右平移1个单位长度的图形,并给折线平移时扫过的面涂上阴影;

(2)若长方形的长为a,宽为b,请分别写出三个图形中除去阴影部分后剩余部分的面积;

解:剩余部分的面积均为ab-b.

(3)如图④,在宽为10 m,长为18 m的长方形空地上修一条弯曲的小路,小路宽为1 m,求剩余空地的面积.

解:剩余空地的面积为10×18-10×1=170(m2).

专题6 平行线拐点模型

1. 如图,若AB//CD,BD一个根有韧性的橡皮筋,点E是一颗钉子。

(1)如图(1)猜想∠B、∠D与∠BED 的大小关系.

(2)如图(2)猜想∠B、∠D与∠BED 的大小关系,并证明.

(3)如图(3)猜想∠B、∠D与∠BED 的大小关系,并证明.

(4)请总结这类题解题方法.

(5)随着动点E的运动还会有那些情况?直接写出∠B、∠D与∠BED 的大小关系式.

图(1)

图(2)

图(3)

1. 如图,若AB//CD,BD一个根有韧性的橡皮筋,点E是一颗钉子。

解:过点E 向右作EF//AB.

∴∠B=∠BEF.

∵AB//CD,

∴EF//CD.

∴∠D =∠DEF.

∴∠B+∠D=∠BEF+∠DEF

=∠DEB,

即∠B+∠D=∠DEB.

图(2)

F

1. 如图,若AB//CD,BD一个根有韧性的橡皮筋,点E是一颗钉子。

图(3)

F

解:过点E 向左作EF//AB.

∴∠B+∠BEF=180°.

∵AB//CD,

∴EF//CD.

∴∠D +∠DEF=180°.

∴∠B+∠D+∠DEB

=∠B+∠D+∠BEF+∠DEF =360°,

即∠B+∠D+∠DEB=360°.

1. 如图,若AB//CD,BD一个根有韧性的橡皮筋,点E是一颗钉子。

图(1)

图(2)

图(3)

图(4)

图(5)

图(6)

针对练习

1.如图1,已知 AB∥CD, ∠1=30°, ∠2=90°,则∠3= °

2.如图2,若AE∥CD, EBF=135°,∠BFD=60°,∠D=( )

A.75° B.45° C.30° D.15°

图1

图2

60

D

3.如图,已知AB∥DE,∠1=30°,∠2=35°,则∠BCE的度数为( )

A.70° B.65° C.35° D.5°

B

图3

4.如图1,直线AB∥CD∥EF,则∠α+∠β-∠ r =________.

180°

5.如图2,已知AB∥CD,CE,AE分别平分∠ACD,∠CAB,求∠1+∠2=_______.

6.如图3,将一块含有60°角的直角三角尺放置在两条平行线上,若∠1=45°,则∠2为( )

A.15° B.25° C.35° D.45°

A

图1

图2

图3

60°

7.如图,∠E=∠B+∠D,猜想AB与CD有怎样的位置关系,并说明理由.

F

解:过点E 向右作EF//AB.

∴∠B=∠1.

∵∠BEF=∠B+∠D

∴∠D =∠2

∴EF//CD.

∴AB//CD,

1

2

解:∠B+∠BEC-∠C=180°.理由如下:

如图,过E点向左侧作EF∥AB,

又∵AB∥CD,∴EF∥CD.

∴∠FEC=∠C.

又∵∠BEF=∠BEC-∠FEC,

∴∠BEF=∠BEC-∠C.

∵AB∥EF,∴∠B+∠BEF=180°.

∴∠B+∠BEC-∠C=180°.

8.如图,AB∥CD,探究∠B,∠C,∠BEC三者之间有怎样的数量关系.

试说明理由.

F

解:∠EOP+∠PFC=∠BEO+∠OPF.理由:

过O向左作OM∥AB,过P向右作PN∥CD,如图所示.

∵AB∥CD,

∴OM∥PN∥AB∥CD.

∴∠1=∠BEO,∠2=∠3,∠4=∠PFC.

∴∠1+∠2+∠PFC=∠BEO+∠3+∠4.

∴∠EOP+∠PFC=∠BEO+∠OPF.

9.如果将折一次改为折两次,如图,则∠BEO,∠EOP,∠OPF,∠PFC之间会满足怎样的数量关系?给出理由.

M

N

拓展与应用

1.如图,AB∥CD,则 :

C

A

B

D

E

A

C

D

B

E2

E1

当有1个拐点时: ∠A+∠E+∠C= 360°

当有2个拐点时: ∠A+∠ E1 + ∠ E2 +∠C = 540°

当有3个拐点时: ∠A+∠ E1 + ∠ E2 +∠ E3 +∠C = 720°

C

D

A

B

E1

E2

E3

当有 n个拐点时: ∠A+∠ E1 + ∠ E2 +…+∠ En +∠C = (n-1)×180°

…

A

B

C

D

E1

E2

En

当左边有2个角,右边有1个角时: ∠A+∠C= ∠E

当左边有2个角,右边有2个角时: ∠A+∠F= ∠E +∠D

当左边有3个角,右边有2个角时: ∠A+∠ F1 +∠C = ∠ E1 +∠ E2

2.如图,AB∥CD,则 :

A

B

C

D

E

C

A

B

D

E

F

E1

C

A

B

D

E2

F1

C

A

B

D

E1

F1

E2

Em

F2

Fn

∠A+∠F1 +∠ F2 +…+∠Fn=∠E1 +∠E2 +…+∠Em+∠D

当左边有(n+1)个角,右边有(m+1)个角时:左方角和=右方角和