5.5“基本”粒子 课后练习(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 5.5“基本”粒子 课后练习(word版含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 258.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-02-18 14:04:34 | ||

图片预览

文档简介

5.5“基本”粒子

一、选择题(共14题)

1.形成目前宇宙的原始火球特征为( )

A.温度很高、密度很小,体积很小 B.温度很低、密度很大,体积很小

C.温度很高、密度很大,体积很小 D.温度很低、密度很小,体积不断变动

2.下列关于恒星寿命的说法正确的是( )

A.质量大的恒星寿命长 B.质量小的恒星寿命长

C.恒星的寿命与其质量无关 D.无法确定

3.现代宇宙学告诉我们,恒星在演变过程中,会形成密度很大的天体,如白矮星、中子星或黑洞。据推测,中子星物质的质量是,则中子星的密度约( )

A. B.

C. D.

4.下列关于宇宙及星系的说法中正确的是( )

A.太阳系中内行星都没有坚硬的外壳,外行星都有坚硬的外壳

B.太阳系中距离太阳越近的行星绕太阳公转速度越大

C.银河系是一种漩涡状的星系,太阳系就位于漩涡的中心

D.宇宙中恒星都是不动的星球,行星都是绕着恒星运动的

5.以下关于恒星的说法中正确的是( )

A.恒星的质量越大,寿命越长 B.白矮星一定会演变为红巨星

C.白矮星要比红巨星亮 D.地球不是恒星

6.2016年12月,由中国中核集团自主研发制造的国际热核聚变核心部件——超热负荷第一壁原型件在国际上率先通过权威机构认证,这是我国对国际“人造太阳”项目的重大贡献.在“人造太阳”内某一热核聚变的反应方程为,反应方程中x为( )

A.α粒子 B.β粒子 C.质子 D.中子

7.为了探究宇宙起源,科学家将利用阿尔法磁谱仪(AMS)在太空中寻找“反物质”,所谓“反物质”是由“反粒子”构成的。“反粒子”与其对应的正粒子具有相同的质量和相同的电荷量,但电荷的符号相反,则反氢原子是( )

A.由1个带正电荷的质子和1个带负荷的电子构成

B.由1个带负电荷的反质子和1个带正电荷的正电子构成

C.由1个带负电荷的反质子和1个带负电荷的电子构成

D.由1个不带电荷的中子和1个带正电荷的正电子构成

8.下列关于宇宙的说法错误的是( )

A.质量大的恒星寿命反而比较短

B.恒星的演化分为诞生期、存在期和死亡期

C.光年(1.y.)是一个时间单位,表示一年的时间

D.银河系是一种旋涡状星系,太阳现在正处于其中的一条旋臂上

9.根据宇宙大爆炸的理论,在宇宙形成之初是“粒子家族”尽显风采的时期,那么在大爆炸之后最早产生的粒子是( )

A.夸克、轻子、胶子等粒子

B.质子和中子等强子

C.光子、中微子和电子等轻子

D.氢核、氘核、氦核等轻核

10.关于宇宙,下列说法中正确的是( )

A.当恒星变为红色的巨星或超巨星时,就意味着这颗恒星正处于壮年

B.恒星的寿命取决于亮度

C.太阳能够发光、放热,主要是因为太阳内部不断发生化学反应

D.银河系是一种旋涡星系,太阳处在其中的一个旋臂上

11.根据恒星的分类,太阳属于( )

A.超巨星 B.巨星 C.主序星 D.白矮星

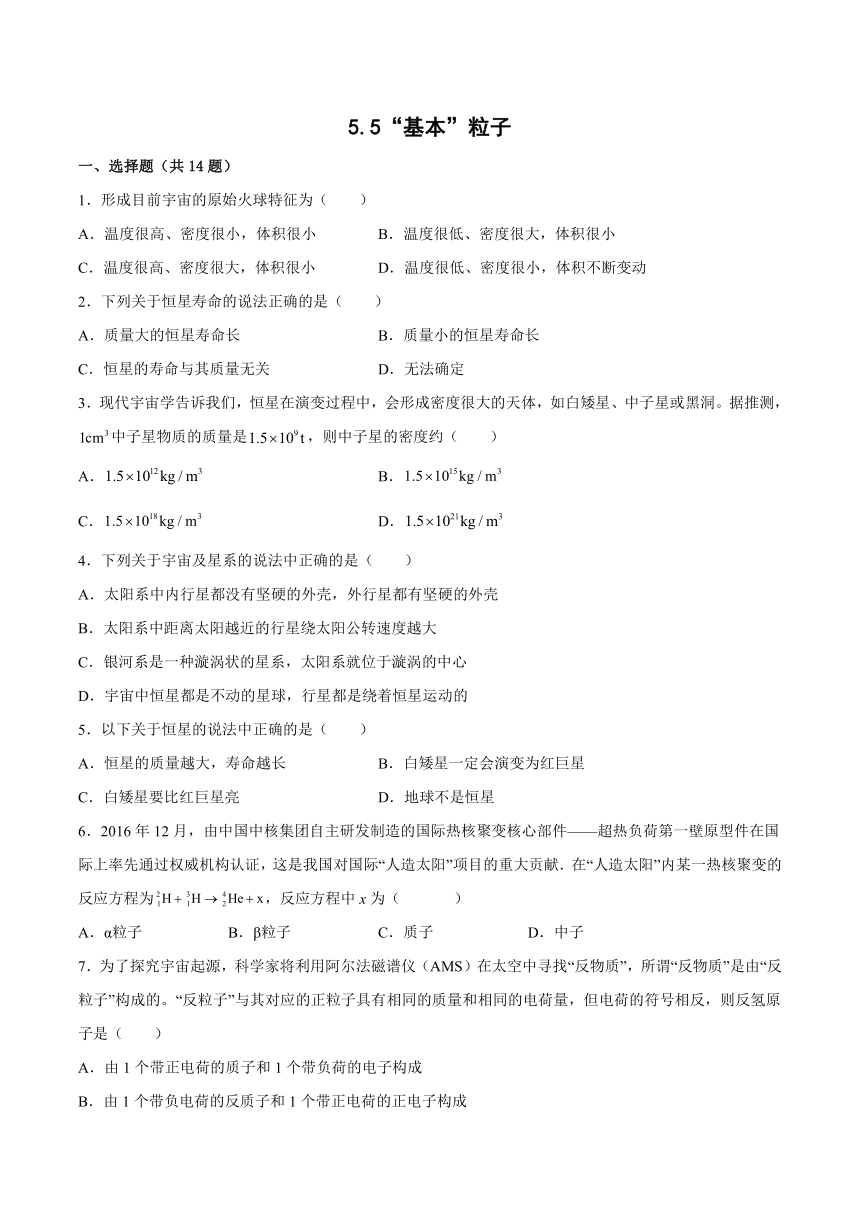

12.下列四幅图涉及到不同的物理知识,其中说法正确的是( )

A.图甲:原子核是由带正电的质子和不带电的中子组成,而质子和中子由更小的微粒组成

B.图乙:卢瑟福通过分析α粒子散射实验结果,发现了质子和中子

C.图丙:玻尔理论指出氢原子能级是分立的,所以原子发射光子的频率也是不连续的

D.图丁:普朗克通过研究黑体辐射提出能量子的概念,成为量子力学的奠基人之一

13.2017年10月16日,全球多国科学家同步举行新闻发布会,宣布人类第一次利用激光干涉法直接探测到来自双中子星合并(距地球约1.3亿光年)的引力波,并同时“看到”这一壮观宇宙事件发出的电磁信号,此后2秒,美国费米太空望远镜观测到同一来源发出的伽马射线暴,这是人类历史上第一次使用引力波天文台和电磁波望远镜同时观测到同一个天体物理事件,标志着以多种观测方式为特点的“多信使”天文学进入一个新时代,也证实了爱因斯坦100多年前在广义相对论中有关引力波的预言,引力波是由黑洞、中子星等碰撞产生的一种时空涟漪,宛如石头丢进水里产生的波纹.根据以上信息判断正确的是

A.引力波的传播速度等于光束

B.具有质量的物体能产生引力波

C.干涉是波具有的性质,所以激光也是一种波

D.引力波的传播需要空气作为介质

14.下列所述正确的是( )

A.强子是参与强相互作用的粒子

B.轻子是不参与强相互作用的粒子

C.目前发现的轻子只有8种

D.夸克有6种,它们带的电荷量分别为元电荷的或

二、填空题

15.星系按外形大致分为____________、____________、____________。

16.在衰变中常伴有一种称为“中微子”的粒子放出.中微子的性质十分特别,因此在实验中很难探测.1953年,莱尼斯和柯文建造了一个由大水槽和探测器组成的实验系统,利用中微子与水中 的核反应,间接地证实了中微子的存在.

(1)中微子与水中的发生核反应,产生中子( )和正电子(),即中微子+ →+ ,可以判定,中微子的质量数和电荷数分别是____.(填写选项前的字母)

A.0和0 B.0和1 C.1和 0 D.1和1

(2)上述核反应产生的正电子与水中的电子相遇,与电子形成几乎静止的整体后,可以转变为两个光子(),即 +2,已知正电子和电子的质量都为9.1×10-31㎏,反应中产生的每个光子的能量为 J.正电子与电子相遇不可能只转变为一个光子,原因是______.

17.恒星演化到了后期,某些恒星在其内部核燃料耗尽时,会发生强烈的爆发,在短短的几天中,亮度陡增千万倍甚至上亿倍,我国《宋史》第五十六卷中对当时观测到的上述现象作了详细记载。2006年5月是我国发现此现象一千周年,为此在杭州召开了有关的国际学术研讨会,天文学上把演化到这一阶段的恒星称为_______________,恒星演变到这一阶段,预示着一颗恒星的终结,此后,它可能成为____________或_____________。

18.阅读下列材料,回答问题。

太阳的一生

天文学家认为星际介质在某些条件下会形成恒星,然后进入称为主序星的稳定期。太阳目前正处子主序星演化阶段,它主要由正、负电子和质子,氮原子核组成,维持太阳辐射的是它内部的核聚变反应,其反应是四个质子聚变为一个氦原子核和两个正电子并释放出大量的能量,这些释放出的核能最后转化为辐射能,并同时以每秒向外抛出大量物质,最终塌陷为密度很大的白矮星。

(1)地球只接受了太阳辐射能的二十二亿分之一,就使地面温暖,万物生长。地球接受的辐射来自太阳中的核____________反应。

(2)太阳内部进行的核反应是______________,并释放出能量。

(3)请将太阳演化过程中经历的几个阶段补充完整:

星际介质—→____________—→主序星—→红巨星—→____________。

(4)太阳从现在演化到最终,经历的几个阶段相比,其密度的变化情况大致是______________________。

三、综合题

19.查阅资料,了解典型的恒星演化过程,并与同学们交流。

20.太阳是个极其巨大、炽热的气体球,太阳中心处核聚变产生的巨大能量不断向宇宙空间辐射。

(1)太阳的光和热以每秒米的速度(即光速c)向外辐射,约经8分20秒到达地球。试估算太阳与地球间的距离。

(2)用E表示太阳的辐射能,估算地球获得的辐射能为太阳总辐射能E的几分之一。(已知球表面公式为,r为球半径,地球半径R为6400千米)

21.查找华人科学家在粒子物理领域的成果和事迹,写一篇文章,并与同学交流。

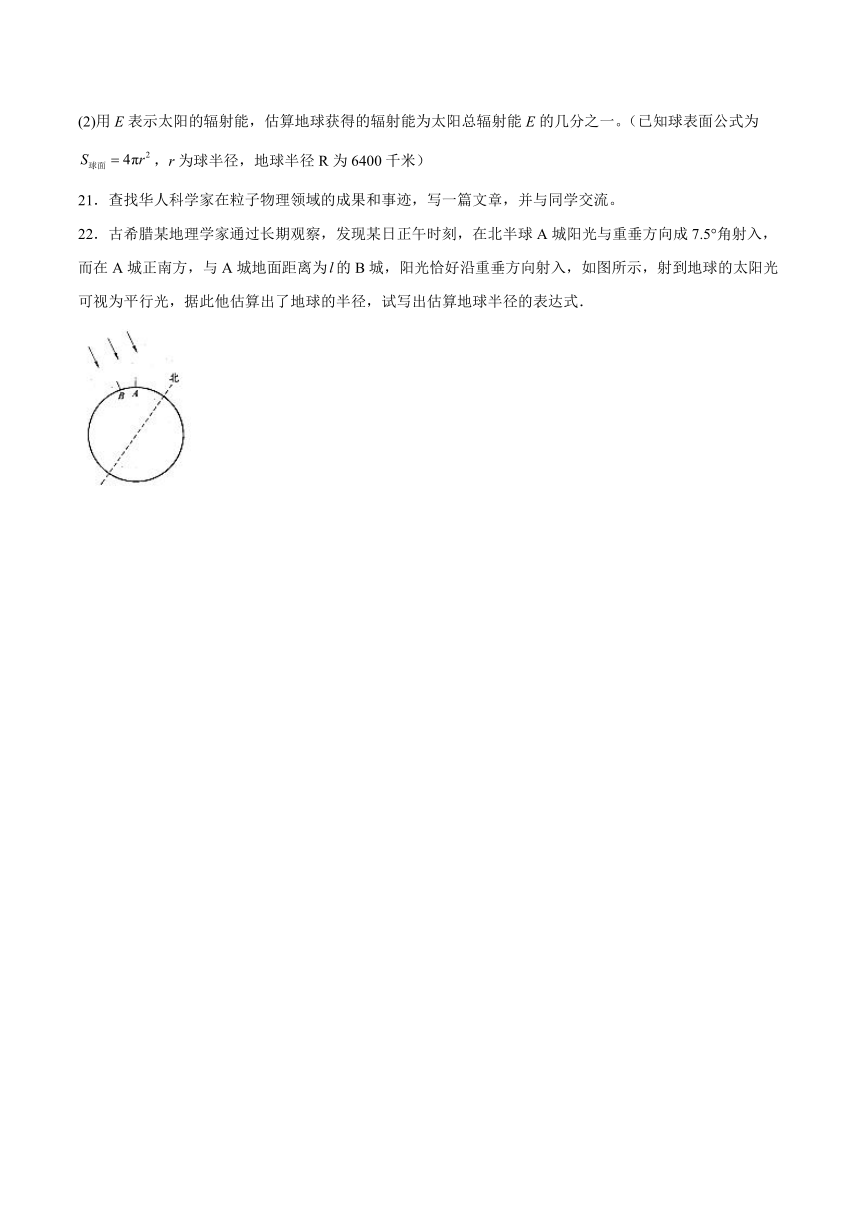

22.古希腊某地理学家通过长期观察,发现某日正午时刻,在北半球A城阳光与重垂方向成7.5°角射入,而在A城正南方,与A城地面距离为的B城,阳光恰好沿重垂方向射入,如图所示,射到地球的太阳光可视为平行光,据此他估算出了地球的半径,试写出估算地球半径的表达式.

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】

形成目前宇宙的原始火球特征为温度很高、密度很大,体积很小。

故选C。

2.B

【详解】

恒星的寿命跟其质量有关,质量越大的恒星核反应剧烈,寿命越短,质量越小的恒星核反应不够剧烈寿命越长,ACD错误,B正确。

故选B。

3.C

【详解】

依题意,有

,

根据密度公式,有

可得中子星的密度约为

故选C。

4.B

【详解】

A.内行星都是有坚硬外表的星体,而外行星则是大团的气体外壳及液态的内部,其平均密度远不及内行星,可谓虚有其表。故A错误;

B.由太阳的万有引力提供向心力

得

所以太阳系中距离太阳越近的行星绕太阳公转速度越大,故B正确;

C.太阳系绕银河系中心做匀速圆周运动,银河系是一种漩涡状的系星,太阳系不位于漩涡的中心,故C错误;

D.自然界中一切物体都在运动,宇宙中恒星都是运动的星球,故D错误。

故选B。

5.D

【详解】

A.根据宇宙规律可知,质量越大的恒星寿命越短,故A错误;

BC.恒星的最终演化过程为:恒星→主序星→红巨星→白矮星,所以白矮星是恒星演化过程的“末年”,亮度要比白矮星暗,选项BC错误;

D.太阳是恒星,地球是太阳的行星,选项D正确。

故选D。

6.D

【详解】

根据核反应的过程中质量数守恒得x的质量数m=2+3-4=1,根据电荷数守恒得x的电荷数z=1+1-2=0,所以x为中子.

A. α粒子,与结论不相符,选项A错误;

B. β粒子,与结论不相符,选项B错误;

C. 质子,与结论不相符,选项C错误;

D. 中子,与结论相符,选项D正确;

7.B

【详解】

反氢原子由1个带负电荷的反质子和1个带正电荷的正电子构成。

故选B。

8.C

【详解】

A.恒星的寿命和它的质量有关,质量越大的恒星寿命越短,故A正确;

B.恒星的演化分为诞生期、存在期和死亡期,故B正确;

C.光在一年中走过的路程是光年,光年是天文学上常用的长度单位,故C错误;

D.宇宙是由很多星系组成的,银河系是一种旋涡状星系,太阳是银河系中的一颗恒星,故D正确;

本题选择错误的,故选C。

9.A

【详解】

宇宙形成之初产生了夸克、轻子和胶子等粒子,之后又经历了质子和中子等强子时代,再之后是自由的光子、中微子、电子大量存在的轻子时代,再之后是中子和质子结合成氘核,并形成氦核的核时代,之后电子和质子复合成氢原子,最后形成恒星和星系,因此A正确,B、C、D的产生都在A之后,故B、C、D错.

10.D

【详解】

A.当恒星变为红色的巨星或超巨星时,就意味着这颗恒星处于死亡期了,A错误;

B.恒星的寿命取决于质量,B错误;

C.太阳能够发光、放热,主要是因为太阳内部不断发生核反应,C错误;

D.银河系是一种旋涡星系,太阳处在其中的一个旋臂上,D正确。

故选D。

11.C

【详解】

太阳现在正处中年或壮年阶段,处于恒星演化的中期,叫主序星阶段。太阳是一颗小质量的黄矮星,位于赫罗图中主星序中下端,已经在此停留了大约50亿年,并正在随着氢燃料的消耗,缓慢地向上移动。根据恒星演化模型显示,太阳在刚刚诞生时,体积是现在的87%,表面温度比现在高大约600℃。同样根据恒星演化模型,太阳还将在主星序上停留大约45~50亿年,然后步入老年,体积膨胀,离开主星序进入红巨星区域。因此,太阳目前是一颗主序星,正处于恒星生命中的中年壮年期,故C正确,ABD错误。

故选C。

12.ACD

【详解】

A.图甲:原子核是由带正电的质子和不带电的中子组成,而质子和中子由夸克组成,故A正确;

B.图乙:卢瑟福通过分析粒子散射实验结果,提出了原子的核式结构模型,故B错误;

C.图丙:玻尔理论指出氢原子能级是分立的,所以原子发射光子的频率也是不连续的,故C正确;

D.图丁:普朗克通过研究黑体辐射提出能量子的概念,成为量子力学的奠基人之一,故D正确;

故选ACD。

13.ABC

【详解】

A.发现引力波,并同时“看到”这一壮观宇宙事件发出的电磁信号,说明引力波的传播速度等于光束,故A正确;

B.引力波是由黑洞、中子星等碰撞产生的一种时空涟漪,因此具有质量的物体能产生引力波,故B正确;

C.引力波是以光速传播的时空扰动,是横波,故引力波应该有偏振现象,故C正确;

D.天文台探测到引力波,说明引力波可以在真空中传播,故D错误;

故选ABC.

14.ABD

【详解】

根据作用力的不同,粒子分为强子、轻子和传播子三大类.强子就是是所有参与强力作用的粒子的总称. 轻子就是只参与弱力、电磁力和引力作用,而不参与强相互作用的粒子的总称.目前发现的轻子只有6种,分别是电子、电子中微子、μ子、μ子中微子、τ子和τ子中微子, 克有6种,它们带的电荷量分别为元电荷的或

故选ABD.

15. 旋涡星系 椭圆星系 不规则星系

【详解】

星系按外形大致分为旋涡星系、椭圆星系、不规则星系三种。

16. A 8.19×10-14 遵循动量守恒

【详解】

(1)由核反应中质量数守恒和电荷数守恒可知A正确.

(2)由能量守恒有

2E=2mec2

所以

E=mec2=9.1×10-31×(3.0×108)2 J=8.2×10-14 J

反应过程中动量守恒且总动量为零.

17. 超新星 中子星 黑洞

18. 聚变 恒星 白矮星 先变小后变大

【详解】

(1)地球接收的辐射主要来自太阳中的核聚变反应。

(2)太阳内部进行的核反应是

即四个质子聚变成一氦原子核和两个正电子,并释放出大量的能量。

(3)根据材料论述可知太阳演化过程中经历的几个阶段是:

星际介质→恒星→主序星→红巨星→白矮星。

(4)太阳从现在演化到最终,经历的几个阶段相比,其密度的变化情况大致是先变小后变大,最后塌陷为密度很大的白矮星。

19.星系碰撞造成的星云压缩和扰动也可能形成大量恒星,成年期时形成主序星,中年期时形成红巨星,超巨星。晚年到死亡以三种可能的冷态之一为终结:白矮星,中子星,黑洞。

20.(1)米;(2)22亿分之一

【详解】

(1)设太阳与地球间的距离为r,有

×500mm

(2)如图所示,以太阳为球心,太阳与地球间距离r为半径的球表面面积

其面上总能量为E。

地球在此球面上的有效面积为

对应获取的太阳能为,有

即地球获得的太阳能仅为太阳总辐射能的22亿分之一。

21.1958年,一个电话改变了黄旭华的一生。“电话里只说去北京出差,其他什么也没说。我简单收拾了一下行李就去了。”黄旭华说,他从上海到了北京才知道,国家要搞核潜艇。这是黄旭华人生的重要转折点,从此,他的一生与核潜艇结缘。

在此4年前,美国建造的世界第一艘核潜艇首次试航,一年前,苏联第一艘核潜艇下水。核潜艇刚一问世,即被视为捍卫国家核心利益的“杀手锏”。1958年6月27日,聂荣臻元帅向中共中央呈送《关于开展研制导弹原子潜艇的报告》,得到毛泽东主席批准。这份绝密报告,拉开了中国研制核潜艇的序幕。然而,当时的中国要造核潜艇,谈何容易?1959年秋,赫鲁晓夫访华,中国领导人希望苏联帮助中国发展核潜艇,但赫鲁晓夫认为,核潜艇技术复杂,中国搞不了。对此,毛泽东誓言:“核潜艇,一万年也要搞出来!”“主席这句话,体现了中国人自己造核潜艇的决心。”黄旭华说,这种激励难以言表。然而,当时连核潜艇长什么样儿也不知道。“没办法,只能‘骑驴找马’,搜罗核潜艇相关信息,拼凑出核潜艇的轮廓。”黄旭华说,他们只得带着“三面镜子”找有用信息:用“放大镜”搜索相关资料,用“显微镜”审视相关内容,用“照妖镜”分辨真假虚实。就这样,中国核潜艇事业在一穷二白的基础上起步,在一波三折中发展。

1964年10月,中国第一颗原子弹爆炸成功。原子弹上天,带来核潜艇下海的希望。5个月后,核潜艇研制工作全面启动。核潜艇总体研究设计所在葫芦岛成立,黄旭华开始了“荒岛求索”的人生。那是个特殊的年代。文革时期政治运动不断,白天养猪、修猪圈、接受批判,晚上黄旭华和同事们潜心于核潜艇事业。没有计算机计算核心数据,就用算盘和计算尺。为了控制核潜艇的总重和稳性,就用磅秤来称。黄旭华和同事们用最“土”的办法解决了尖端的技术问题,同时用创新的思维解决关键问题。核潜艇的形状是采用常规线型还是水滴线型,一度困扰着黄旭华和他的同事们。美国发展核潜艇分三步走,先是采用适合水面航行为主的常规线型,同时建造一艘常规动力水滴线型潜艇,摸索水滴型体的流体性能,在此基础上研制出先进的水滴型核潜艇。依据大量试验和科学论证,黄旭华提出,“三步并作一步走”,研制中国的水滴型核潜艇。“一个侦察兵已把最佳路线侦察出来,就没必要重走他侦察时的路线了。”黄旭华说。

功夫不负有心人。黄旭华和同事们先后突破了核潜艇中最为关键和重大的核动力装置、水滴线型艇体、艇体结构、人工大气环境、水下通讯、惯性导航系统、发射装置7项技术,也就是“七朵金花”。

1970年12月26日,中国第一艘攻击型核潜艇顺利下水。

1974年8月1日,中国第一艘核潜艇被命名为“长征一号”,正式列入海军战斗序列。

这是世界核潜艇史上罕见的速度:上马三年后开工,开工两年后下水,下水四年后正式入列。

1981年4月,我国第一艘弹道导弹核潜艇成功下水。两年四个月后,交付海军训练使用,加入海军战斗序列。中国成为继美、苏、英、法之后世界上第五个拥有核潜艇的国家。

核潜艇潜入深海,才能隐蔽自己,在第一次核打击后保存自己,进行第二次核报复,从而实现战略威慑。

1988年4月29日,我国进行核潜艇首次深潜试验。数百米深的深潜试验,是最危险的试验。“核潜艇上一块扑克牌大小的铜板,深潜后承受的外压是1吨多。这么大的艇体,有一块钢板不合格、一条焊缝有问题、一个阀门封不严,都是艇毁人亡的结局!”深潜试验遭遇事故并不罕见。上世纪60年代,美国核潜艇“长尾鲨”号便在深潜试验时沉没,艇上一百多人全部遇难。对参试人员来说,这无疑是个巨大的心理考验。为增强参试人员信心,减小压力,这位64岁的总设计师做出惊人决定:亲自随核潜艇下潜。一小时、二小时、三小时,核潜艇不断向极限深度下潜。海水挤压着艇体,舱内不时发出“咔嗒、咔嗒”的巨大声响,直往参试人员的耳朵里钻。黄旭华全神贯注地观察并记录着各种数据。

成功了!当核潜艇浮出水面时,现场的人群沸腾了。人们握手,拥抱,喜极而泣。

1988年下半年,中国第一代弹道导弹核潜艇完成水下发射导弹试验,意味着中国真正具备了水下核反击能力。核潜艇横空出世,使我国从此摆脱了超级大国的核讹诈。

深海,潜伏着中国核潜艇,也深藏着“核潜艇人”的功与名。

“为了工作上的保密,我整整30年没有回家。离家研制核潜艇时,我刚三十出头,等回家见到亲人时,已是六十多岁的白发老人了。”黄旭华说。

苦干惊天动地事,甘做隐姓埋名人。黄旭华埋头苦干的人生,正是中国核潜艇人不懈奋斗的缩影,他们是骑鲸蹈海的“无名英雄”。

22.

【详解】

如图所示,由题意可知

故A、B距离可表示为

故地球半径为

答案第1页,共2页

一、选择题(共14题)

1.形成目前宇宙的原始火球特征为( )

A.温度很高、密度很小,体积很小 B.温度很低、密度很大,体积很小

C.温度很高、密度很大,体积很小 D.温度很低、密度很小,体积不断变动

2.下列关于恒星寿命的说法正确的是( )

A.质量大的恒星寿命长 B.质量小的恒星寿命长

C.恒星的寿命与其质量无关 D.无法确定

3.现代宇宙学告诉我们,恒星在演变过程中,会形成密度很大的天体,如白矮星、中子星或黑洞。据推测,中子星物质的质量是,则中子星的密度约( )

A. B.

C. D.

4.下列关于宇宙及星系的说法中正确的是( )

A.太阳系中内行星都没有坚硬的外壳,外行星都有坚硬的外壳

B.太阳系中距离太阳越近的行星绕太阳公转速度越大

C.银河系是一种漩涡状的星系,太阳系就位于漩涡的中心

D.宇宙中恒星都是不动的星球,行星都是绕着恒星运动的

5.以下关于恒星的说法中正确的是( )

A.恒星的质量越大,寿命越长 B.白矮星一定会演变为红巨星

C.白矮星要比红巨星亮 D.地球不是恒星

6.2016年12月,由中国中核集团自主研发制造的国际热核聚变核心部件——超热负荷第一壁原型件在国际上率先通过权威机构认证,这是我国对国际“人造太阳”项目的重大贡献.在“人造太阳”内某一热核聚变的反应方程为,反应方程中x为( )

A.α粒子 B.β粒子 C.质子 D.中子

7.为了探究宇宙起源,科学家将利用阿尔法磁谱仪(AMS)在太空中寻找“反物质”,所谓“反物质”是由“反粒子”构成的。“反粒子”与其对应的正粒子具有相同的质量和相同的电荷量,但电荷的符号相反,则反氢原子是( )

A.由1个带正电荷的质子和1个带负荷的电子构成

B.由1个带负电荷的反质子和1个带正电荷的正电子构成

C.由1个带负电荷的反质子和1个带负电荷的电子构成

D.由1个不带电荷的中子和1个带正电荷的正电子构成

8.下列关于宇宙的说法错误的是( )

A.质量大的恒星寿命反而比较短

B.恒星的演化分为诞生期、存在期和死亡期

C.光年(1.y.)是一个时间单位,表示一年的时间

D.银河系是一种旋涡状星系,太阳现在正处于其中的一条旋臂上

9.根据宇宙大爆炸的理论,在宇宙形成之初是“粒子家族”尽显风采的时期,那么在大爆炸之后最早产生的粒子是( )

A.夸克、轻子、胶子等粒子

B.质子和中子等强子

C.光子、中微子和电子等轻子

D.氢核、氘核、氦核等轻核

10.关于宇宙,下列说法中正确的是( )

A.当恒星变为红色的巨星或超巨星时,就意味着这颗恒星正处于壮年

B.恒星的寿命取决于亮度

C.太阳能够发光、放热,主要是因为太阳内部不断发生化学反应

D.银河系是一种旋涡星系,太阳处在其中的一个旋臂上

11.根据恒星的分类,太阳属于( )

A.超巨星 B.巨星 C.主序星 D.白矮星

12.下列四幅图涉及到不同的物理知识,其中说法正确的是( )

A.图甲:原子核是由带正电的质子和不带电的中子组成,而质子和中子由更小的微粒组成

B.图乙:卢瑟福通过分析α粒子散射实验结果,发现了质子和中子

C.图丙:玻尔理论指出氢原子能级是分立的,所以原子发射光子的频率也是不连续的

D.图丁:普朗克通过研究黑体辐射提出能量子的概念,成为量子力学的奠基人之一

13.2017年10月16日,全球多国科学家同步举行新闻发布会,宣布人类第一次利用激光干涉法直接探测到来自双中子星合并(距地球约1.3亿光年)的引力波,并同时“看到”这一壮观宇宙事件发出的电磁信号,此后2秒,美国费米太空望远镜观测到同一来源发出的伽马射线暴,这是人类历史上第一次使用引力波天文台和电磁波望远镜同时观测到同一个天体物理事件,标志着以多种观测方式为特点的“多信使”天文学进入一个新时代,也证实了爱因斯坦100多年前在广义相对论中有关引力波的预言,引力波是由黑洞、中子星等碰撞产生的一种时空涟漪,宛如石头丢进水里产生的波纹.根据以上信息判断正确的是

A.引力波的传播速度等于光束

B.具有质量的物体能产生引力波

C.干涉是波具有的性质,所以激光也是一种波

D.引力波的传播需要空气作为介质

14.下列所述正确的是( )

A.强子是参与强相互作用的粒子

B.轻子是不参与强相互作用的粒子

C.目前发现的轻子只有8种

D.夸克有6种,它们带的电荷量分别为元电荷的或

二、填空题

15.星系按外形大致分为____________、____________、____________。

16.在衰变中常伴有一种称为“中微子”的粒子放出.中微子的性质十分特别,因此在实验中很难探测.1953年,莱尼斯和柯文建造了一个由大水槽和探测器组成的实验系统,利用中微子与水中 的核反应,间接地证实了中微子的存在.

(1)中微子与水中的发生核反应,产生中子( )和正电子(),即中微子+ →+ ,可以判定,中微子的质量数和电荷数分别是____.(填写选项前的字母)

A.0和0 B.0和1 C.1和 0 D.1和1

(2)上述核反应产生的正电子与水中的电子相遇,与电子形成几乎静止的整体后,可以转变为两个光子(),即 +2,已知正电子和电子的质量都为9.1×10-31㎏,反应中产生的每个光子的能量为 J.正电子与电子相遇不可能只转变为一个光子,原因是______.

17.恒星演化到了后期,某些恒星在其内部核燃料耗尽时,会发生强烈的爆发,在短短的几天中,亮度陡增千万倍甚至上亿倍,我国《宋史》第五十六卷中对当时观测到的上述现象作了详细记载。2006年5月是我国发现此现象一千周年,为此在杭州召开了有关的国际学术研讨会,天文学上把演化到这一阶段的恒星称为_______________,恒星演变到这一阶段,预示着一颗恒星的终结,此后,它可能成为____________或_____________。

18.阅读下列材料,回答问题。

太阳的一生

天文学家认为星际介质在某些条件下会形成恒星,然后进入称为主序星的稳定期。太阳目前正处子主序星演化阶段,它主要由正、负电子和质子,氮原子核组成,维持太阳辐射的是它内部的核聚变反应,其反应是四个质子聚变为一个氦原子核和两个正电子并释放出大量的能量,这些释放出的核能最后转化为辐射能,并同时以每秒向外抛出大量物质,最终塌陷为密度很大的白矮星。

(1)地球只接受了太阳辐射能的二十二亿分之一,就使地面温暖,万物生长。地球接受的辐射来自太阳中的核____________反应。

(2)太阳内部进行的核反应是______________,并释放出能量。

(3)请将太阳演化过程中经历的几个阶段补充完整:

星际介质—→____________—→主序星—→红巨星—→____________。

(4)太阳从现在演化到最终,经历的几个阶段相比,其密度的变化情况大致是______________________。

三、综合题

19.查阅资料,了解典型的恒星演化过程,并与同学们交流。

20.太阳是个极其巨大、炽热的气体球,太阳中心处核聚变产生的巨大能量不断向宇宙空间辐射。

(1)太阳的光和热以每秒米的速度(即光速c)向外辐射,约经8分20秒到达地球。试估算太阳与地球间的距离。

(2)用E表示太阳的辐射能,估算地球获得的辐射能为太阳总辐射能E的几分之一。(已知球表面公式为,r为球半径,地球半径R为6400千米)

21.查找华人科学家在粒子物理领域的成果和事迹,写一篇文章,并与同学交流。

22.古希腊某地理学家通过长期观察,发现某日正午时刻,在北半球A城阳光与重垂方向成7.5°角射入,而在A城正南方,与A城地面距离为的B城,阳光恰好沿重垂方向射入,如图所示,射到地球的太阳光可视为平行光,据此他估算出了地球的半径,试写出估算地球半径的表达式.

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】

形成目前宇宙的原始火球特征为温度很高、密度很大,体积很小。

故选C。

2.B

【详解】

恒星的寿命跟其质量有关,质量越大的恒星核反应剧烈,寿命越短,质量越小的恒星核反应不够剧烈寿命越长,ACD错误,B正确。

故选B。

3.C

【详解】

依题意,有

,

根据密度公式,有

可得中子星的密度约为

故选C。

4.B

【详解】

A.内行星都是有坚硬外表的星体,而外行星则是大团的气体外壳及液态的内部,其平均密度远不及内行星,可谓虚有其表。故A错误;

B.由太阳的万有引力提供向心力

得

所以太阳系中距离太阳越近的行星绕太阳公转速度越大,故B正确;

C.太阳系绕银河系中心做匀速圆周运动,银河系是一种漩涡状的系星,太阳系不位于漩涡的中心,故C错误;

D.自然界中一切物体都在运动,宇宙中恒星都是运动的星球,故D错误。

故选B。

5.D

【详解】

A.根据宇宙规律可知,质量越大的恒星寿命越短,故A错误;

BC.恒星的最终演化过程为:恒星→主序星→红巨星→白矮星,所以白矮星是恒星演化过程的“末年”,亮度要比白矮星暗,选项BC错误;

D.太阳是恒星,地球是太阳的行星,选项D正确。

故选D。

6.D

【详解】

根据核反应的过程中质量数守恒得x的质量数m=2+3-4=1,根据电荷数守恒得x的电荷数z=1+1-2=0,所以x为中子.

A. α粒子,与结论不相符,选项A错误;

B. β粒子,与结论不相符,选项B错误;

C. 质子,与结论不相符,选项C错误;

D. 中子,与结论相符,选项D正确;

7.B

【详解】

反氢原子由1个带负电荷的反质子和1个带正电荷的正电子构成。

故选B。

8.C

【详解】

A.恒星的寿命和它的质量有关,质量越大的恒星寿命越短,故A正确;

B.恒星的演化分为诞生期、存在期和死亡期,故B正确;

C.光在一年中走过的路程是光年,光年是天文学上常用的长度单位,故C错误;

D.宇宙是由很多星系组成的,银河系是一种旋涡状星系,太阳是银河系中的一颗恒星,故D正确;

本题选择错误的,故选C。

9.A

【详解】

宇宙形成之初产生了夸克、轻子和胶子等粒子,之后又经历了质子和中子等强子时代,再之后是自由的光子、中微子、电子大量存在的轻子时代,再之后是中子和质子结合成氘核,并形成氦核的核时代,之后电子和质子复合成氢原子,最后形成恒星和星系,因此A正确,B、C、D的产生都在A之后,故B、C、D错.

10.D

【详解】

A.当恒星变为红色的巨星或超巨星时,就意味着这颗恒星处于死亡期了,A错误;

B.恒星的寿命取决于质量,B错误;

C.太阳能够发光、放热,主要是因为太阳内部不断发生核反应,C错误;

D.银河系是一种旋涡星系,太阳处在其中的一个旋臂上,D正确。

故选D。

11.C

【详解】

太阳现在正处中年或壮年阶段,处于恒星演化的中期,叫主序星阶段。太阳是一颗小质量的黄矮星,位于赫罗图中主星序中下端,已经在此停留了大约50亿年,并正在随着氢燃料的消耗,缓慢地向上移动。根据恒星演化模型显示,太阳在刚刚诞生时,体积是现在的87%,表面温度比现在高大约600℃。同样根据恒星演化模型,太阳还将在主星序上停留大约45~50亿年,然后步入老年,体积膨胀,离开主星序进入红巨星区域。因此,太阳目前是一颗主序星,正处于恒星生命中的中年壮年期,故C正确,ABD错误。

故选C。

12.ACD

【详解】

A.图甲:原子核是由带正电的质子和不带电的中子组成,而质子和中子由夸克组成,故A正确;

B.图乙:卢瑟福通过分析粒子散射实验结果,提出了原子的核式结构模型,故B错误;

C.图丙:玻尔理论指出氢原子能级是分立的,所以原子发射光子的频率也是不连续的,故C正确;

D.图丁:普朗克通过研究黑体辐射提出能量子的概念,成为量子力学的奠基人之一,故D正确;

故选ACD。

13.ABC

【详解】

A.发现引力波,并同时“看到”这一壮观宇宙事件发出的电磁信号,说明引力波的传播速度等于光束,故A正确;

B.引力波是由黑洞、中子星等碰撞产生的一种时空涟漪,因此具有质量的物体能产生引力波,故B正确;

C.引力波是以光速传播的时空扰动,是横波,故引力波应该有偏振现象,故C正确;

D.天文台探测到引力波,说明引力波可以在真空中传播,故D错误;

故选ABC.

14.ABD

【详解】

根据作用力的不同,粒子分为强子、轻子和传播子三大类.强子就是是所有参与强力作用的粒子的总称. 轻子就是只参与弱力、电磁力和引力作用,而不参与强相互作用的粒子的总称.目前发现的轻子只有6种,分别是电子、电子中微子、μ子、μ子中微子、τ子和τ子中微子, 克有6种,它们带的电荷量分别为元电荷的或

故选ABD.

15. 旋涡星系 椭圆星系 不规则星系

【详解】

星系按外形大致分为旋涡星系、椭圆星系、不规则星系三种。

16. A 8.19×10-14 遵循动量守恒

【详解】

(1)由核反应中质量数守恒和电荷数守恒可知A正确.

(2)由能量守恒有

2E=2mec2

所以

E=mec2=9.1×10-31×(3.0×108)2 J=8.2×10-14 J

反应过程中动量守恒且总动量为零.

17. 超新星 中子星 黑洞

18. 聚变 恒星 白矮星 先变小后变大

【详解】

(1)地球接收的辐射主要来自太阳中的核聚变反应。

(2)太阳内部进行的核反应是

即四个质子聚变成一氦原子核和两个正电子,并释放出大量的能量。

(3)根据材料论述可知太阳演化过程中经历的几个阶段是:

星际介质→恒星→主序星→红巨星→白矮星。

(4)太阳从现在演化到最终,经历的几个阶段相比,其密度的变化情况大致是先变小后变大,最后塌陷为密度很大的白矮星。

19.星系碰撞造成的星云压缩和扰动也可能形成大量恒星,成年期时形成主序星,中年期时形成红巨星,超巨星。晚年到死亡以三种可能的冷态之一为终结:白矮星,中子星,黑洞。

20.(1)米;(2)22亿分之一

【详解】

(1)设太阳与地球间的距离为r,有

×500mm

(2)如图所示,以太阳为球心,太阳与地球间距离r为半径的球表面面积

其面上总能量为E。

地球在此球面上的有效面积为

对应获取的太阳能为,有

即地球获得的太阳能仅为太阳总辐射能的22亿分之一。

21.1958年,一个电话改变了黄旭华的一生。“电话里只说去北京出差,其他什么也没说。我简单收拾了一下行李就去了。”黄旭华说,他从上海到了北京才知道,国家要搞核潜艇。这是黄旭华人生的重要转折点,从此,他的一生与核潜艇结缘。

在此4年前,美国建造的世界第一艘核潜艇首次试航,一年前,苏联第一艘核潜艇下水。核潜艇刚一问世,即被视为捍卫国家核心利益的“杀手锏”。1958年6月27日,聂荣臻元帅向中共中央呈送《关于开展研制导弹原子潜艇的报告》,得到毛泽东主席批准。这份绝密报告,拉开了中国研制核潜艇的序幕。然而,当时的中国要造核潜艇,谈何容易?1959年秋,赫鲁晓夫访华,中国领导人希望苏联帮助中国发展核潜艇,但赫鲁晓夫认为,核潜艇技术复杂,中国搞不了。对此,毛泽东誓言:“核潜艇,一万年也要搞出来!”“主席这句话,体现了中国人自己造核潜艇的决心。”黄旭华说,这种激励难以言表。然而,当时连核潜艇长什么样儿也不知道。“没办法,只能‘骑驴找马’,搜罗核潜艇相关信息,拼凑出核潜艇的轮廓。”黄旭华说,他们只得带着“三面镜子”找有用信息:用“放大镜”搜索相关资料,用“显微镜”审视相关内容,用“照妖镜”分辨真假虚实。就这样,中国核潜艇事业在一穷二白的基础上起步,在一波三折中发展。

1964年10月,中国第一颗原子弹爆炸成功。原子弹上天,带来核潜艇下海的希望。5个月后,核潜艇研制工作全面启动。核潜艇总体研究设计所在葫芦岛成立,黄旭华开始了“荒岛求索”的人生。那是个特殊的年代。文革时期政治运动不断,白天养猪、修猪圈、接受批判,晚上黄旭华和同事们潜心于核潜艇事业。没有计算机计算核心数据,就用算盘和计算尺。为了控制核潜艇的总重和稳性,就用磅秤来称。黄旭华和同事们用最“土”的办法解决了尖端的技术问题,同时用创新的思维解决关键问题。核潜艇的形状是采用常规线型还是水滴线型,一度困扰着黄旭华和他的同事们。美国发展核潜艇分三步走,先是采用适合水面航行为主的常规线型,同时建造一艘常规动力水滴线型潜艇,摸索水滴型体的流体性能,在此基础上研制出先进的水滴型核潜艇。依据大量试验和科学论证,黄旭华提出,“三步并作一步走”,研制中国的水滴型核潜艇。“一个侦察兵已把最佳路线侦察出来,就没必要重走他侦察时的路线了。”黄旭华说。

功夫不负有心人。黄旭华和同事们先后突破了核潜艇中最为关键和重大的核动力装置、水滴线型艇体、艇体结构、人工大气环境、水下通讯、惯性导航系统、发射装置7项技术,也就是“七朵金花”。

1970年12月26日,中国第一艘攻击型核潜艇顺利下水。

1974年8月1日,中国第一艘核潜艇被命名为“长征一号”,正式列入海军战斗序列。

这是世界核潜艇史上罕见的速度:上马三年后开工,开工两年后下水,下水四年后正式入列。

1981年4月,我国第一艘弹道导弹核潜艇成功下水。两年四个月后,交付海军训练使用,加入海军战斗序列。中国成为继美、苏、英、法之后世界上第五个拥有核潜艇的国家。

核潜艇潜入深海,才能隐蔽自己,在第一次核打击后保存自己,进行第二次核报复,从而实现战略威慑。

1988年4月29日,我国进行核潜艇首次深潜试验。数百米深的深潜试验,是最危险的试验。“核潜艇上一块扑克牌大小的铜板,深潜后承受的外压是1吨多。这么大的艇体,有一块钢板不合格、一条焊缝有问题、一个阀门封不严,都是艇毁人亡的结局!”深潜试验遭遇事故并不罕见。上世纪60年代,美国核潜艇“长尾鲨”号便在深潜试验时沉没,艇上一百多人全部遇难。对参试人员来说,这无疑是个巨大的心理考验。为增强参试人员信心,减小压力,这位64岁的总设计师做出惊人决定:亲自随核潜艇下潜。一小时、二小时、三小时,核潜艇不断向极限深度下潜。海水挤压着艇体,舱内不时发出“咔嗒、咔嗒”的巨大声响,直往参试人员的耳朵里钻。黄旭华全神贯注地观察并记录着各种数据。

成功了!当核潜艇浮出水面时,现场的人群沸腾了。人们握手,拥抱,喜极而泣。

1988年下半年,中国第一代弹道导弹核潜艇完成水下发射导弹试验,意味着中国真正具备了水下核反击能力。核潜艇横空出世,使我国从此摆脱了超级大国的核讹诈。

深海,潜伏着中国核潜艇,也深藏着“核潜艇人”的功与名。

“为了工作上的保密,我整整30年没有回家。离家研制核潜艇时,我刚三十出头,等回家见到亲人时,已是六十多岁的白发老人了。”黄旭华说。

苦干惊天动地事,甘做隐姓埋名人。黄旭华埋头苦干的人生,正是中国核潜艇人不懈奋斗的缩影,他们是骑鲸蹈海的“无名英雄”。

22.

【详解】

如图所示,由题意可知

故A、B距离可表示为

故地球半径为

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一章 分子动理论

- 1 分子动理论的基本内容

- 2 实验:用油膜法估测油酸分子的大小

- 3 分子运动速率分布规律

- 4 分子动能和分子势能

- 第二章 气体、固体和液体

- 1 温度和温标

- 2 气体的等温变化

- 3 气体的等压变化和等容变化

- 4 固体

- 5 液体

- 第三章 热力学定律

- 1 功、热和内能的改变

- 2 热力学第一定律

- 3 能量守恒定律

- 4 热力学第二定律

- 第四章 原子结构和波粒二象性

- 1 普朗克黑体辐射理论

- 2 光电效应

- 3 原子的核式结构模型

- 4 氢原子光谱和玻尔的原子模型

- 5 粒子的波动性和量子力学的建立

- 第五章 原子核

- 1 原子核的组成

- 2 放射性元素的衰变

- 3 核力与结合能

- 4 核裂变与核聚变

- 5 “基本”粒子