2020-2021学年广东省汕尾市钟山中学八年级(下)第二次月考生物试卷(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年广东省汕尾市钟山中学八年级(下)第二次月考生物试卷(word版含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 162.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-02-19 12:36:23 | ||

图片预览

文档简介

2020-2021学年广东省汕尾市钟山中学八年级(下)第二次月考生物试卷

注意:本试卷包含Ⅰ、Ⅱ两卷。第Ⅰ卷为选择题,所有答案必须用2B铅笔涂在答题卡中相应的位置。第Ⅱ卷为非选择题,所有答案必须填在答题卷的相应位置。答案写在试卷上均无效,不予记分。

一、选择题(本大题共25小题,共50.0分)

下列疾病中,属于传染病的是( )

A. 白化病 B. 艾滋病 C. 心脏病 D. 糖尿病

下列属于传染源的是( )

A. 乙肝病毒 B. 乙肝患者

C. 注射了乙肝疫苗的儿童 D. 乙肝患者使用过尚未消毒的餐具

下列属于人体第二道防线的是( )

A. 皮肤和黏膜 B. 免疫细胞和免疫器官

C. 体液中的杀菌物质和吞噬细胞 D. 抗体

在人体的第二、第三道防线中均能发挥免疫作用的物质或细胞是( )

A. 胃液 B. 溶菌酶 C. 吞噬细胞 D. 淋巴细胞

考古工作者发现:最古老的生物化石均为水生生物,并且在越早形成的地层里,水生生物的化石越多;在越晚形成的地层里,陆生生物的化石越多。这一事实说明了生物的进化趋势是( )

A. 从水生到陆生 B. 从简单到复杂 C. 从低等到高等 D. 以上三者都是

已知物种A的化石比物种B的化石在地层中出现晚得多,由此可知( )

A. 物种A比物种B数量多 B. 物种A比物种B结构复杂

C. 物种A一定是从物种B进化而来 D. 物种B一定是从物种A进化而来

新型冠状病毒肺炎患者打喷嚏、咳嗽时,用纸巾捂住口鼻,可减少疾病传播的机会。含有新型冠状病毒飞沫的空气是( )

A. 病原体 B. 传染源 C. 传播途径 D. 易感人群

下列预防传染病的措施中,属于切断传播途径的是( )

A. 消毒碗筷 B. 锻炼身体

C. 隔离传染病患者 D. 填埋患病鸡鸭

自然界的生物,通过激烈的生存斗争,适者生存,不适者被淘汰。这就是( )

A. 遗传变异 B. 自然选择 C. 人工选择 D. 过度繁殖

体检发现小王体内没有乙肝抗体,医生建议他注射乙肝疫苗。注射的乙肝疫苗和免疫方式分別是( )

A. 抗体、特异性免疫 B. 抗体、非特异性免疫

C. 抗原、特异性免疫 D. 抗原、非特异性免疫

下列事例不属于自然选择的是( )

A. 变色龙会随时变幻体色

B. 长颈鹿长颈的形成

C. 雷鸟的体色与周围环境的色彩很相似

D. 克隆羊多莉的诞生

下列行为很可能感染艾滋病的是( )

A. 与艾滋病患者握手 B. 与艾滋病患者共同进餐

C. 与艾滋病患者拥抱 D. 艾滋病产妇给婴儿哺乳

生物进化的内在因素是( )

A. 生存斗争 B. 人工选择 C. 自然选择 D. 遗传和变异

生物的进化历经了从简单到复杂,从水生到陆生的过程.在动物的进化历程中,最早成为真正陆生脊椎动物的是( )

A. 鱼类 B. 两栖类 C. 爬行类 D. 哺乳类

下列各类植物的生殖脱离了水的限制的是( )

A. 裸子植物、被子植物 B. 苔藓植物、蕨类植物

C. 苔藓植物、被子植物 D. 裸子植物、蕨类植物

我国自新中国成立初期,就开始了预防接种工作,现在婴儿刚一出生医院就给接种卡介苗和乙肝疫苗,这属于( )

A. 非特异性免疫 B. 增加吞噬细胞数量

C. 特异性免疫 D. 预防神经炎

下列属于特异性免疫的是( )

A. 皮肤的保护作用 B. 呼吸道黏膜上纤毛的清扫作用

C. 体液中杀菌物质的杀菌作用 D. 接种疫苗产生相应的抗体

生命起源过程中有机小分子物质形成的有机大分子物质是( )

A. 二氧化碳和水蒸气 B. 硫化氢、甲烷

C. 氨基酸、核苷酸 D. 蛋白质、核酸

种果蝇的突变体在21℃的气温下,生存能力很差。但是,当气温上升到25.5℃时,突变体的生存能力大大提高。这说明( )

A. 突变是随机发生的

B. 环境条件的变化对突变体都是有利的

C. 突变的有害或有利与环境条件有关

D. 突变是不定向的

生物进化最可靠的证据是( )

A. 各类生物化石在地层里按一定顺序出现

B. 哺乳动物在胚胎发育初期非常相似

C. 脊椎动物具有同源器官

D. 生物都能适应一定的环境

昆虫的保护色越来越逼真,它们的天敌的视觉也越来越发达,结果双方都没有取得明显的优势。说明( )

A. 自然选择不起作用 B. 生物为生存而进化

C. 双方在斗争中不分胜负 D. 双方相互选择共同进化

在研究生命起源的过程中,米勒的实验可以说明( )

A. 原始地球能形成原始生命

B. 在原始地球条件下能产生构成生物体的有机物

C. 生命起源于原始大气

D. 在紫外线等自然条件的长期作用下形成原始生命

王师傅用某种杀虫剂杀灭嫜螂,开始的时候,效果很好,但长期使用后,发现效果越来越差。造成这种现象最可能的原因是( )

A. 杀虫剂引起蟑螂的遗传物质发生改变,所以能抵抗杀虫剂

B. 杀虫剂对蟑螂进行选择,能抵抗杀虫剂的蟑螂存活下来,并大量繁殖

C. 杀虫剂的质量越来越差

D. 蟑螂是活化石,适应能力特别强

许多因素能使细胞癌变,但大多数人体并没有得癌症,是因为下列哪一项免疫功能?( )

A. 清除体内衰老、死亡和损伤细胞

B. 抵抗病原体的侵入、防止疾病的产生

C. 监视、识别和清除体内产生的异常细胞

D. 吞噬、溶解侵入人体的细菌

免疫是人体的一种重要的保护性生理功能,下列不属于免疫的是( )

A. 体液中的溶菌酶能使侵入人体的病毒失活

B. 青霉素能杀死侵入人体的某些细菌

C. 人体内衰老的细胞被吞噬细胞消化分解

D. 移植的异体器官被人体排斥

二、简答题(本大题共3小题,共36.0分)

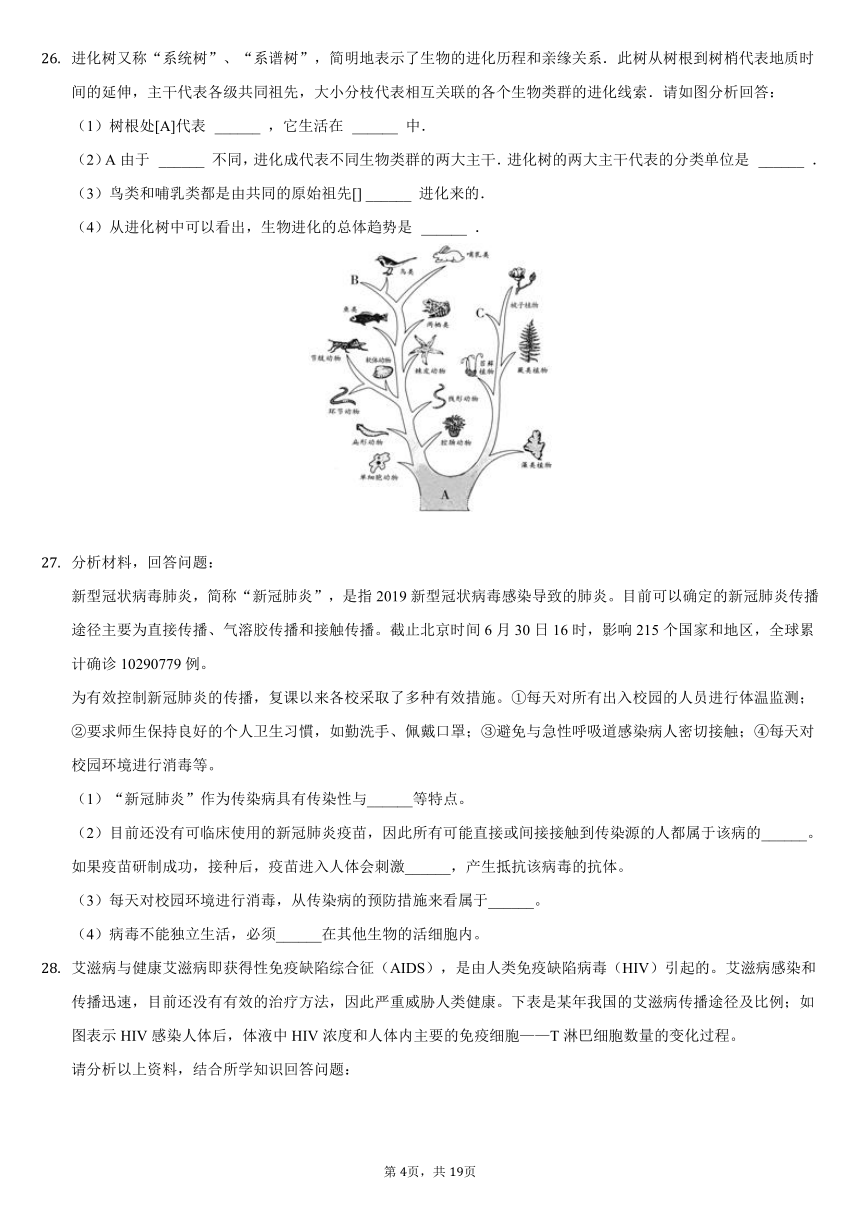

进化树又称“系统树”、“系谱树”,简明地表示了生物的进化历程和亲缘关系.此树从树根到树梢代表地质时间的延伸,主干代表各级共同祖先,大小分枝代表相互关联的各个生物类群的进化线索.请如图分析回答:

(1)树根处[A]代表 ______ ,它生活在 ______ 中.

(2)A由于 ______ 不同,进化成代表不同生物类群的两大主干.进化树的两大主干代表的分类单位是 ______ .

(3)鸟类和哺乳类都是由共同的原始祖先[] ______ 进化来的.

(4)从进化树中可以看出,生物进化的总体趋势是 ______ .

分析材料,回答问题:

新型冠状病毒肺炎,简称“新冠肺炎”,是指2019新型冠状病毒感染导致的肺炎。目前可以确定的新冠肺炎传播途径主要为直接传播、气溶胶传播和接触传播。截止北京时间6月30日16时,影响215个国家和地区,全球累计确诊10290779例。

为有效控制新冠肺炎的传播,复课以来各校采取了多种有效措施。①每天对所有出入校园的人员进行体温监测;②要求师生保持良好的个人卫生习慣,如勤洗手、佩戴口罩;③避免与急性呼吸道感染病人密切接触;④每天对校园环境进行消毒等。

(1)“新冠肺炎”作为传染病具有传染性与______等特点。

(2)目前还没有可临床使用的新冠肺炎疫苗,因此所有可能直接或间接接触到传染源的人都属于该病的______。如果疫苗研制成功,接种后,疫苗进入人体会刺激______,产生抵抗该病毒的抗体。

(3)每天对校园环境进行消毒,从传染病的预防措施来看属于______。

(4)病毒不能独立生活,必须______在其他生物的活细胞内。

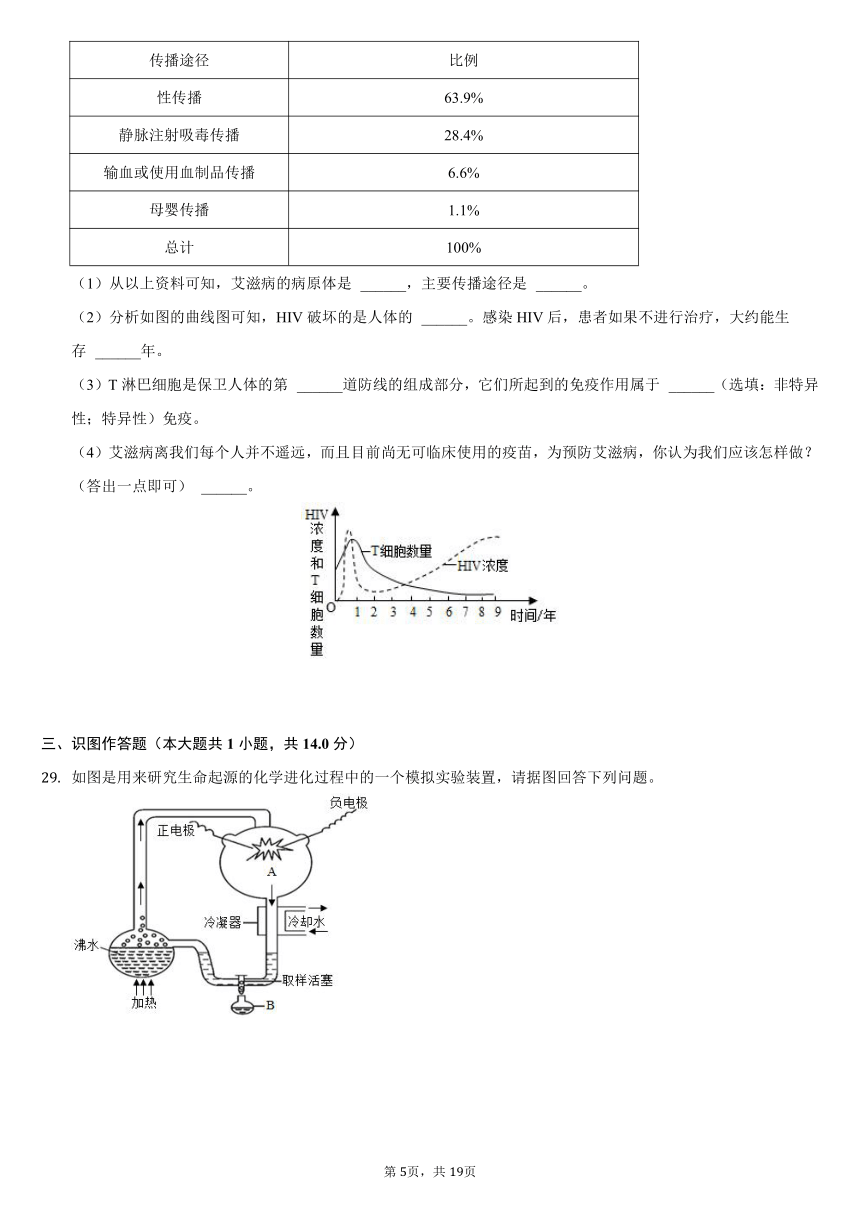

艾滋病与健康艾滋病即获得性免疫缺陷综合征(AIDS),是由人类免疫缺陷病毒(HIV)引起的。艾滋病感染和传播迅速,目前还没有有效的治疗方法,因此严重威胁人类健康。下表是某年我国的艾滋病传播途径及比例;如图表示HIV感染人体后,体液中HIV浓度和人体内主要的免疫细胞——T淋巴细胞数量的变化过程。

请分析以上资料,结合所学知识回答问题:

传播途径 比例

性传播 63.9%

静脉注射吸毒传播 28.4%

输血或使用血制品传播 6.6%

母婴传播 1.1%

总计 100%

(1)从以上资料可知,艾滋病的病原体是 ______,主要传播途径是 ______。

(2)分析如图的曲线图可知,HIV破坏的是人体的 ______。感染HIV后,患者如果不进行治疗,大约能生

存 ______年。

(3)T淋巴细胞是保卫人体的第 ______道防线的组成部分,它们所起到的免疫作用属于 ______(选填:非特异性;特异性)免疫。

(4)艾滋病离我们每个人并不遥远,而且目前尚无可临床使用的疫苗,为预防艾滋病,你认为我们应该怎样做?(答出一点即可) ______。

三、识图作答题(本大题共1小题,共14.0分)

如图是用来研究生命起源的化学进化过程中的一个模拟实验装置,请据图回答下列问题。

(1)此实验装置是美国青年学者______设计的。

(2)A装置里的气体相当于______,与现在的大气成分相比,主要区别是其不含______。正负电极接通进行火花放电,是模拟自然界的______。

(3)B装置里的液体相当于______,实验后可检测到其中含有______等有机小分子物质。

(4)此实验表明:在生命起源的化学进化过程中,从______生成有机小分子物质是完全可能的。

答案和解析

1.【答案】B

【解析】解:A、白化病是由于遗传物质发生改变引起的一种遗传病,无传染性,不属于传染病,A错误。

B、艾滋病是由人类免疫缺陷病毒引起的传染病,B正确。

B、心脏病不属于传染病,B错误。

D、人体内胰岛素分泌不足时,血糖合成糖元和血糖分解的作用就会减弱,结果会导致血糖浓度升高而超过正常值,一部分血糖就会随尿排出体外,形成糖尿病。不传染,D错误。

故选:B。

判断是否是传染病应主要考虑一下几个方面:1:应该是有病原体引起的,2、具有传染性和流行性。3、感染后可产生免疫。

知道传染病是指由病原体引起的,能够在人与人之间、人与动物之间传播的疾病,具有传染性和流行性的特点。

2.【答案】B

【解析】解:传染病是由各种病原体引起的能在人与人、动物与动物或人与动物之间相互传播的一类疾病。包括传染源、传播途径、易感人群三个基本环节,传染源是指患病的人或动物;传播途径是指病原体离开传染源后,到达另一个易感者的途径或方式,题干中的乙肝患者属于传染源。

故选:B。

传染源是指能够散播病原体的人或动物。

解答此类题目的关键是理解传染源的特点。

3.【答案】C

【解析】解:A、皮肤、粘膜、纤毛是第一道防线功能是阻挡、杀菌和清扫异物。A不符合题意;

B、免疫器官和免疫细胞(主要是淋巴细胞)是第三道防线,功能是能产生抗体抵抗抗原(侵入人体内的病原体)。抗原是引起淋巴细胞产生抗体的病原体,抗体是抗原刺激淋巴细胞产生的抵抗抗原的特殊蛋白质。B不符合题意。

C、体液中的杀菌物质和吞噬细胞是第二道防线,功能是溶解、吞噬病原体。C符合题意;

D、淋巴细胞产生抗体是第三道防线。D不符合题意。

故选:C。

人体有三道防线,第二道防线是体液中的杀菌物质和吞噬细胞,功能是溶解、吞噬病原体;分析作答。

解题的关键是知道人体三道防线的组成。

4.【答案】C

【解析】解:在人体的第二、第三道防线中均能发挥免疫作用的物质或细胞是吞噬细胞

故选:C。

特异性免疫和非特异性免疫的比较如下表:

名称 形成时间 形成因素 特点 器官 包括的防线 举例

非特异性免疫 生来就有的,先天性的 由遗传因素决定 不针对某一特定的病原体,作用范围广,针对多种病原体都有效 皮肤、黏膜等 第一、二道防线 唾液中的溶菌酶

特异性免疫 出生以后才产生的 与遗传因素无关;和与该病原体斗争的人有关 针对某一特定病原体,具有专一性 胸腺、淋巴结、脾脏 第三道防线 天花病毒侵入人体后,人体产生抗体

熟练掌握人体特异性免疫和非特异性免疫的功能和作用,人体三道防线的免疫特性。解题时特别注意区分哪些属于特异性免疫,哪些属于非特异性免疫。

5.【答案】A

【解析】解:由分析可知,在研究生物的进化的过程中,化石是重要的证据,越古老的地层中,形成化石的生物越简单、低等、水生生物较多。越晚近的地层中,形成化石的生物越复杂、高等、陆生生物较多,因此证明生物进化的总体趋势是从简单到复杂,从低等到高等,从水生到陆生。而题干中“最古老的生物化石均为水生生物,并且在越早形成的地层里,水生生物的化石越多;在越晚形成的地层里,陆生生物的化石越多”。这一事实说明了生物的进化趋势是从水生到陆生。可见A符合题意。

故选:A。

此题考查的生物进化的总体趋势的知识,在研究生物的进化的过程中,化石是重要的证据,据此作答。

生物进化的总体趋势的知识在考试中经常出现,要注意结合题意分析解答。学生容易误选D

6.【答案】B

【解析】解:根据进化论,B化石在A化石之前,所以A化石是经过了物种竞争之后生存下来的,相对来说,A的结构肯定比B复杂,但是A是否由B进化而来,取决于他们的亲缘关系

故选:B。

本题生物进化的趋势的有关知识。生物进化遵循由简单到复杂,由低等到高等,由水生到陆生的规律。

化石是生物进化的最直接证据。

7.【答案】C

【解析】解:传播途径:病原体离开传染源到达健康人所经过的途径。主要有空气传播、水传播、饮食传播、生物媒介传播、接触传播等。新冠肺炎的传染途径跟一般的呼吸道疾病很相似,主要是呼吸道飞沫传染和接触传染。可见含有新型冠状病毒飞沫的空气是新冠的传播途径。

故选:C。

传染病能够在人群中流行,必须同时具备三个基本环节:传染源、传播途径、易感人群,如果缺少其中任何一个环节,传染病就不能流行。

熟记掌握传染病流行的三个环节是解题的关键。

8.【答案】A

【解析】解:A、消毒碗筷属于切断传播途径,A符合题意;

B、锻炼身体属于保护易感人群,B不符合题意;

CD、隔离传染病患者、填埋患病鸡鸭属于控制传染源,CD不符合题意。

故选:A。

传染病的流行必须同时具备三个环节:传染源、传播途径、易感人群,传染病流行的时候,只要切断传染病流行的三个环节中的任何一个环节,传染病就流行不起来;因此预防传染病的一般措施有控制传染源、切断传播途径、保护易感人群

传染病的预防措施是考查的重点,多以选择题或是材料题的形式出现,难度一般。

9.【答案】B

【解析】解:达尔文指出,生物都有很强的繁殖能力,又由于生物生存的空间与食物是有限的,所以生物就会因争夺生存的空间与食物而进行生存斗争。一切生物都具有产生变异的特性,在生物产生的各种变异中,有的可以遗传,有的不能够遗传,有的对生物的生存有利,有的对生物的生存不利;在生存斗争中,具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去,这就是适者生存;反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡。这就是不适者被淘汰。因此“自然界的生物,通过激烈的生存斗争,适者生存,不适者被淘汰”。这就是自然选择。

故选:B。

(1)自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择。

(2)人工选择是在不同的条件下,原始祖先产生了许多变异,人们根据各自的爱好对不同的变异个体进行选择。经过若干年的选择,使选择的性状通过遗传积累加强,最后形成不同的新品种。

解答此类题目的关键是理解掌握自然选择的概念关键是理解遗掌握遗传变异是自然选择的基础,过度繁殖是内因,环境变化是外因,生存斗争是手段,适者生存、不适者被淘汰是结果。

10.【答案】C

【解析】解:注射的疫苗是由病原体制成的,只不过经过处理之后,其毒性减少或失去了活性,但依然是病原体,进入人体后能刺激淋巴细胞产生抵抗相应病原体的抗体。因此其注射的乙肝疫苗是抗原,不是抗体。

接种疫苗可以刺激淋巴细胞产生抵抗该病原体的抗体,抗体具有专一性。所以注射的乙肝疫苗和免疫方式分別是抗原、特异性免疫。

故选:C。

(1)引起淋巴细胞产生抗体的物质就是抗原。抗原包括进入人体的微生物等病原体、异物、异体器官等。

(2)抗体是指抗原物质侵入人体后,刺激淋巴细胞产生的一种抵抗该抗原物质的特殊蛋白质,可与相应抗原发生特异性结合的免疫球蛋白。

(3)非特异性免疫是生来就有的,人人都有,能对多种病原体有免疫作用。包括第一、二道防线。

(4)特异性免疫是指第三道防线,产生抗体,消灭抗原,是出生后才有的,只能对特定的病原体有防御作用。是患过这种病或注射过疫苗后获得的。

解答此类题目的关键是理解掌握抗原、抗体、疫苗和特异性免疫的特点。

11.【答案】D

【解析】解:A、变色龙随环境的改变而变换体色,当有敌害追击时变色龙能较快的隐藏起来,属于有利于逃避敌害;变色龙能随环境的改变而变换体色,有利于隐藏自己,不易被其他动物发现,利于捕到食物。这是自然选择的结构,A不符合题意;

B、适者生存,不适者被淘汰,这就是自然选择。达尔文认为长颈鹿在生活环境发生变化时短颈是不适应环境的不利变异,不适者被淘汰,因此导致短颈长颈鹿灭绝,长颈鹿长颈的形成,B不符合题意;

C、雷鸟的体色与周围环境的色彩非常相似,属于有利变异,适应环境,适者生存。因此雷鸟的体色与周围环境的色彩非常相似的原因是自然选择,C不符合题意;

D、克隆羊“多利”是用乳腺上皮细胞(体细胞)作为供体细胞进行细胞核移植的,它利用了胚胎细胞进行核移植的传统方式。克隆技术不需要雌雄交配,不需要精子和卵子的结合,只需从动物身上提取一个单细胞,用人工的方法将其培养成胚胎,再将胚胎移植到雌性动物子宫内,就可孕育出新的个体。因此“克隆”实际上属于无性生殖,与自然选择无关,D符合题意。

故选:D。

自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择;达尔文的自然选择学说,其主要内容有四点:过度繁殖,生存斗争(也叫生存竞争),遗传和变异,适者生存。

用一句话概括起来,那就是:遗传变异是自然选择的基础,生存斗争是过程,过程的结果是适者生存、不适者被淘汰。

12.【答案】D

【解析】解:ABC、“与艾滋病患者握手”、“与艾滋病患者共同进餐”、“与艾滋病患者拥抱”,都不可能感染艾滋病,ABC不符合题意;

D、母婴传播(在怀孕、生产和母乳喂养过程中,感染HIV的母亲可能会传播给胎儿及婴儿),D符合题意。

故选:D。

艾滋病全称为获得性免疫缺陷病毒综合征,是由人类免疫缺陷病毒(HIV)引起的一种严重威胁人类健康的传染病。HIV主要存在于感染者和病人的血液、精液、阴道分泌物、乳汁中;因此艾滋病的传播途径主要有:性传播、静脉注射吸毒、母婴传播、血液及血制品传播等;但是,交谈、握手拥抱、礼节性亲吻、同吃同饮、共用厕所和浴室、共用办公室、公共交通工具、娱乐设施等日常生活接触不会传播HIV。

解答此题的关键是熟练掌握病原体、传染病的预防以及免疫等知识,并能结合题意灵活答题。

13.【答案】D

【解析】解:自然选择是指在生存斗争中,适者生存,不适者被淘汰的过程。生物通过遗传、变异和自然选择,不断进化。在自然选择中过度繁殖是进化的条件,生存斗争是进化的动力,遗传变异是进化的内在因素(基础),适者生存是进化的结果。人工选择是人们根据自己的需要和爱好有目的选择。因此选项A、B、C不符合题意。

故选:D。

此题考查的是对生物进化的内在因素的认识。生物通过遗传、变异和自然选择,不断进化。遗传变异是进化的内在因素。

解此题的关键是理解遗传变异是进化的内在因素。

14.【答案】C

【解析】解:在地球上最早出现的脊椎动物是古代的鱼类,并逐渐进化为原始的两栖类,古代的两栖类又进化为爬行类,古代某些爬行类又进化为原始的鸟类和哺乳类.所以脊椎动物进化的大致历程是:原始鱼类→原始两栖类→原始爬行类→原始鸟类和哺乳类.其中鱼类和两栖类的生殖发育都离不开水,而爬行类的生殖发育完全脱离了水的限制,是最早的、真正的陆生脊椎动物.

故选C.

此题是一道基础知识题,考查的是脊椎动物的进化历程.

关键点:爬行类的生殖发育完全脱离了水的限制,是最早的、真正的陆生脊椎动物.

15.【答案】A

【解析】解:自然界中的植物多种多样,藻类植物、苔藓植物和蕨类植物用孢子繁殖后代,其生殖过程离不开水,属于孢子植物。

种子植物包括裸子植物和被子植物,用种子繁殖后代,生殖过程中出现了花粉管,其生殖完全脱离了水的限制。

故选:A。

种子植物包括裸子植物和被子植物,用种子繁殖后代,其生殖完全脱离了水的限制。

解答此题的关键是明确种子植物的生殖和发育不需要水。

16.【答案】C

【解析】解:疫苗是由病原体制成的,只不过经过处理之后,其毒性减少或失去了活性,但依然是病原体,进入人体后不会使人得病,但能刺激免疫细胞产生相应的抗体,因此医院给婴儿接种的卡介苗和乙肝疫苗相当于抗原,其产生的抗体只对特定的病原体有免疫作用,因此现在婴儿刚一出生医院就给接种卡介苗和乙肝疫苗,这属于特异性免疫。

故选:C。

(1)抗体是指抗原物质侵入人体后,刺激淋巴细胞产生的一种抵抗该抗原物质的特殊蛋白质,可与相应抗原发生特异性结合的免疫球蛋白。

(2)引起淋巴细胞产生抗体的抗原物质就是抗原。抗原包括进入人体的微生物等病原体、异物、异体器官等。

(3)非特异性免疫是生来就有的,人人都有,能对多种病原体有免疫作用。包括第一、二道防线。

(4)特异性免疫是指第三道防线,产生抗体,消灭抗原,是出生后才有的,只能对特定的病原体有防御作用。是患过这种病或注射过疫苗后获得的。

解答此类题目的关键是理解掌握疫苗的特点以及特异性免疫的概念。

17.【答案】D

【解析】解:A、皮肤的保护作用,属于第一道防线,是非特异性免疫,A不符合题意;

B、呼吸道黏膜上纤毛的清扫作用,属于第一道防线,是非特异性免疫,B不符合题意;

C、体液中的杀菌物质是人体的第二道防线,属于非特异性免疫,C不符合题意;

D、抗体具有专一性,能针对特定的病原体起作用,属于特异性免疫,D符合题意。

故选:D。

(1)人体三道防线的组成、功能和免疫的特点如图:

组成 功能 类型

第一道 皮肤和粘膜 阻挡和杀灭病原体,清扫异物 非特异

性免疫

第二道 体液中的杀菌物质(如溶酶菌)和吞噬细胞 溶解、吞噬和消灭病菌

第三道 免疫器官和免疫细胞 产生抗体,消灭病原体(抗原) 产生抗体,消灭病原体(抗原)

(2)非特异性免疫是生来就有的,人人都有,能对多种病原体有免疫作用。包括第一、二道防线。

(3)特异性免疫是指第三道防线,产生抗体,消灭抗原,是出生后才有的,只能对特定的病原体有防御作用。是患过这种病或注射过疫苗后获得的。

解答此类题目的关键是理解掌握人体三道防线的组成、功能和免疫的特点。

18.【答案】D

【解析】解:有关生命起源的学说有很多,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说。这一假说认为,地球上的生命是在地球温度逐步下降以后,在极其漫长的时间内,由非生命物质经过极其复杂的化学过程,一步一步地演变而成的。化学起源说将生命的起源分为四个阶段:第一个阶段,从无机小分子生成有机小分子的阶段;第二个阶段,从有机小分子物质生成生物大分子物质;第三个阶段,从生物大分子物质组成多分子体系;第四个阶段,有机多分子体系演变为原始生命。在生命起源过程中第二个阶段中有机小分子物质形成的有机大分子物质是:蛋白质、核酸等有机物。

故选:D

有关生命起源的学说有很多,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说。据此解答。

了解有关生命起源的不同的学说,重点掌握化学起源学说的四个阶段以及米勒实验的相关内容,结合题意,即可正确解答。

19.【答案】C

【解析】解:生物与环境相适应,环境不断变化,因此生物只有不断变异,才能适应不断变化的环境。有的变异对生物个体本身有利,有利于个体生存的变异是有利变异;对个体生存不利的变异是不利变异。种果蝇的基因发生突变后,产生的变异在21℃的气温下生活能力很差,表明该变异不适于此环境,是不利变异;在气温升高到25℃,其生活能力大大提高了,表明该变异适于25度的环境,在25度的环境中是有利变异。因此突变是不定向的,变异的有利、有害完全取决于环境条件,适应环境的变异是有利变异。

故选:C。

遗传是指亲子间的相似性,变异是指亲子间和子代个体间的差异。按照变异对生物是否有利分为有利变异和不利变异。有利变异对生物生存是有利的,不利变异对生物生存是不利的。

解答此类题目的关键是理解变异的有利、有害完全取决于环境条件,适应环境的变异是有利变异。

20.【答案】A

【解析】解:化石是研究生物进化最重要的、比较全面的证据,化石是由古代生物的遗体、遗物或生活痕迹等,由于某种原因被埋藏在地层中,经过漫长的年代和复杂的变化而形成的。并不是生物的遗体、遗物或生活痕迹就叫化石,化石是研究生物进化最重要的、比较全面的证据,化石在地层中出现的先后顺序,说明了生物的进化历程和进化趋势:由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生逐渐进化而来的,始祖鸟化石说明了鸟类是由古代的爬行动物进化来的等;而比较解剖学上的同源器官只是证明了具有同源器官的生物具有共同的原始祖先;胚胎学上的证据(如鳃裂)只是说明了古代脊椎动物的原始祖先都生活在水中。这些证据都只是从某一方面来推测生物的进化。可见选项A符合题意。

故选:A。

此题考查生物进化的证据-化石的知识,据此答题.

理解化石的形成和分布规律是解答的关键.

21.【答案】D

【解析】解:有些动物体色与周围环境色彩相似,称为保护色,不容易被敌害发现而生存下来,是动物对环境的一种适应。这样利于动物捕食和避敌;达尔文认为,这是动物在长期的生存斗争过程中经过自然选择的结果;昆虫的保护色越来越逼真,越能生存下来,并繁殖后代,这是适者生存,经过若干代的自然选择保护色得到积累加强;天敌的视觉越发达,容易发现食物昆虫,能获得食物而生存,否则就会不适者被淘汰。这是双方长期相互选择共同进化的结果。

故选:D。

有些动物体色与周围环境色彩相似,称为保护色,是动物在自然界长期演化中形成的,是自然选择的结果。

无论哪一种生物,无论其高等、低等、简单与复杂,现在能够正常地生活在地球上,就说明其适应现在的地球环境,否则的话就已经被淘汰掉了。

22.【答案】B

【解析】解:生命起源的学说有很多,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说。这一假说认为,地球上的生命是在地球温度逐步下降以后,在极其漫长的时间内,由非生命物质经过极其复杂的化学过程,一步一步地演变而成的。化学起源说将生命的起源分为四个阶段:第一个阶段,从无机小分子生成有机小分子的阶段;第二个阶段,从有机小分子物质生成生物大分子物质;第三个阶段,从生物大分子物质组成多分子体系;第四个阶段,有机多分子体系演变为原始生命。米勒通过实验验证了化学起源学说的第一阶段。

米勒的实验装置如图:

将水注入左下方的烧瓶内,先将玻璃仪器中的空气抽去,然后打开左方的活塞,泵入甲烷、氨和氢气的混合气体(模拟原始大气),再将烧瓶内的水煮沸,使水蒸汽和混合气体同在密闭的玻璃管道内不断循环,并在另一容量为5升的大烧瓶中,经受火花放电(模拟雷鸣闪电)一周,最后生成的有机物,经过冷却后,积聚在仪器底部的溶液(模拟原始大气中生成的有机物被雨水冲淋到原始海洋中).此实验结果共生成20种有机物,其中11种氨基酸中有4种(即甘氨酸、丙氨酸、天冬氨酸和谷氨酸)是生物的蛋白质所含有的。米勒的实验向人们证实了生命起源的第一步,即从无机小分子物质形成有机小分子物质,在原始地球的条件下是完全可能实现的,可见B符合题意。

故选:B

有关生命起源的学说有很多,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说。此题主要考查的是米勒的实验及其结论,据此解答。

米勒的实验及结论的内容在考试中经常考到,要注意理解和掌握。可结合米勒的实验装置图,来帮助理解和记忆。

23.【答案】B

【解析】解:达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择。遗传变异是生物进化的基础,首先嫜螂 的抗药性存在着变异。有的抗药性强,有的抗药性弱。使用杀虫剂时,把抗药性弱的嫜螂杀死,这叫不适者被淘汰;抗药性强的嫜螂活下来,这叫适者生存。活下来的抗药性强的嫜螂,繁殖的后代有的抗药性强,有的抗药性弱,在使用杀虫剂时,又把抗药性弱的嫜螂杀死,抗药性强的嫜螂活下来。这样经过若干代的反复选择。最终活下来的嫜螂是抗药性强的棉铃虫。在使用同等剂量的农药时,就不能起到很好的杀虫作用,导致杀虫剂灭虫的效果越来越差。

故选:B。

此题考查的知识点是害虫抗药性的形成。解答时可以从自然选择和抗药性形成的过程方面来切入。

解答此类题目的关键是理解害虫抗药性增强的原因。

24.【答案】C

【解析】解:人体的免疫功能指的是:防御感染、自我稳定、免疫监视。防御感染是指抵抗抗原的侵入、防止疾病发生、维护人体健康。自我稳定指:清除体内衰老的、死亡的或损伤的肿瘤细胞。免疫监视指:识别和清除体内产生的损伤细胞和肿瘤细胞,维持人体内部环境的平衡和稳定。人体得癌症是由于免疫监视功能过低,不能监视和识别肿瘤细胞,C正确。

故选:C。

免疫是指人体的一种生理功能,人体依靠这种功能来识别自己和非己成分,从而破坏和排斥进入体内的抗原物质,或人体本身产生的损伤细胞和肿瘤细胞等,以维持人体内部环境的平衡和稳定。

掌握免疫的概念,和免疫的三大功能以及异常时表现出的症状。

25.【答案】B

【解析】解:A、体液中的溶菌酶能使侵入人体的病毒失活属于非特异性免疫,A正确

B、青霉素属于抗生素,直接消灭肺炎双球菌,不属于免疫,B错误

C、人体内衰老的细胞被吞噬细胞消化分解属于非特异性兔校,C正确

D、移植的异体器官被人体排斥属于特异性免疫,D正确

故选:B。

1、免疫是一种生理功能,人体依靠这种功能识別“自己”和“非己”成分,从而破坏和排斥进入人体内的抗原物质,或人体所产生的损伤细胞和肿瘤细胞等,以维持人体的健康。

2、免疫具有三方面的功能即:防御功能、自我稳定、免疫监视。

本题考查人体免疫系统在维持稳态中的作用,要求考生识记人体免疫系统的功能。

26.【答案】原始生命;原始海洋;养方式(或能否制造有机物);界;B古代爬行类;从简单到复杂,从低等到高等,从水生到陆生

【解析】解:(1)在原始海洋中,经过上万年后这些有机小分子长期累积并相互作用,形成了比较复杂的有机大分子物质,如原始的蛋白质、核酸等.这些物质并逐渐形成了与海水分离的原始界膜,构成了相对独立的体系.一旦这些物质拥有了个体增殖和新陈代谢也就意味产生了生命.所以原始海洋是生命诞生的摇篮.

(2)A由于营养方式(或能否制造有机物)不同,进化成代表不同生物类群的两大主干.一部分进化为不能自养的单细胞动物,另一部分进化为含有叶绿体的藻类植物.在分类上,该进化树的两大主干代表的分类等级是植物界和动物界.

(3)根据脊椎动物的进化历程:古代的鱼类→古代的两栖类→古代的爬行类→古代的鸟类和古代的哺乳类.所以鸟类和哺乳类都是由共同的原始祖先是古代爬行类.

(4)从图中可以看出生物进化的总体趋势是由水生到陆生,由低等到高等,由简单到复杂.

故答案为:(1)原始生命;原始海洋;

(2)营养方式(或能否制造有机物);界;

(3)B;古代爬行类;

(4)由水生到陆生,由低等到高等,由简单到复杂.

植物的进化历程:原始藻类植物→原始苔藓植物和原始蕨类植物→原始的种子植物(包括原始裸子植物和原始被子植物).

无脊椎动物的进化历程:原始单细胞动物→原始腔肠动物动物→原始扁形动物动物→原始线形动物动物→原始环节动物→原始软体动物动物→原始节肢动物动物→原始棘皮动物动物.

脊椎动物的进化历程:古代鱼类→古代两栖类→古代爬行类→古代鸟类、哺乳类.

此题主要考查的是生物的进化,这部分知识是重点,在考试中经常出现,要注意熟练掌握和应用.

27.【答案】流行性 传染源 淋巴细胞 切断传播途径 寄生

【解析】解:(1)新冠肺炎是由病原体引起的,能在生物之间传播的传染病,具有传染性和流行性的特点。

(2)传染病一般有传染源、传播途径和易感人群这三个基本环节,传染源是指能够散播病原体的人或动物;传播途径是指病原体离开传播源到达健康人所经过的途径,易感人群是指对某些传染病缺乏免疫力而容易感染该病的人群。因此所有可能直接或间接接触到传染源的人都属于该病的传染源;如果疫苗研制成功,接种后,疫苗进入人体会刺激淋巴细胞,产生抵抗该病毒的抗体,这种免疫属于特异性免疫。

(3)传染病的预防措施包括控制传染源、切断传播途径、保护易感人群,每天对校园环境进行消毒属于切断传播途径。

(4)病毒不能独立生存,只有寄生在活细胞里才能进行生命活动。一旦离开了活细胞,病毒就无法生存,就会变成结晶体。

故答案为:(1)流行性

(2)传染源;淋巴细胞

(3)切断传播途径

(4)寄生

传染病是由病原体引起的,能在生物之间传播的疾病。传染病一般有传染源、传播途径和易感人群这三个基本环节,具有传染性和流行性。

解答此类题目的关键是灵活运用所学知识解释实际问题。

28.【答案】人类免疫缺陷病毒(或“HIV”) 性传播(或“性传播和静脉注射吸毒传播”) 免疫系统(或“免疫能力”、“免疫功能”。“T淋巴细胞”、“淋巴细胞”) 10或(9-10) 三 特异性 避免不安全的性行为

【解析】解:(1)艾滋病的病原体的人类免疫缺陷病毒( HIV ),结构简单,它是由蛋白质的外壳和内部的遗传物质组成的。通过上表分析,艾滋病的主要传播途径是性传播(或“性传播和静脉注射吸毒传播”)。

(2)分析上面的曲线图可知,HIV最初侵入人体时,T细胞参与的免疫可清除大多数HIV,但随着HIV浓度增加,T细胞不断减少,使免疫能力降低,最后丧失免疫能力。可见HIV破坏的是人体的免疫系统(或“免疫能力”、“免疫功能”。“T淋巴细胞”、“淋巴细胞”)。感染HIV后,患者如果不进行治疗,大约能生存10年左右。

(3)人体的第三道防线主要是由免疫器官和免疫细胞组成,病原体侵入人体后,刺激淋巴细胞产生抗体。所以T淋巴细胞是保卫人体的第三道防线的组成部分,是人后天获得的,只针对某种特定的病原体或异物起作用,它们所起到的免疫作用属于特异性免疫。

(4)艾滋病离我们每个人并不遥远,而且目前尚无可临床使用的疫苗,为预防艾滋病,我们应该避免不安全的性行为;杜绝性滥交;不以任何方式吸毒;不用未消毒的器械穿耳、纹眉,不纹身;有选择地使用干净卫生和消毒严格的理发店、美发店和公共卫生间;需要接受输血治疗时,一定要使用经检验合格的血液;不与他人共用剃须刀、个人卫生用品和未经消毒的任何医疗器械;积极宣传预防艾滋病的知识。

故答案为:(1)人类免疫缺陷病毒(或“HIV”);性传播(或“性传播和静脉注射吸毒传播”);

(2)免疫系统(或“免疫能力”、“免疫功能”。“T淋巴细胞”、“淋巴细胞”);10或(9-10);

(3)三;特异性;(4)能繁殖(或“具有遗传和变异的特性”);没有细胞结构;

(4)避免不安全的性行为;杜绝性滥交;不以任何方式吸毒;不用未消毒的器械穿耳、纹眉,不纹身;有选择地使用干净卫生和消毒严格的理发店、美发店和公共卫生间;需要接受输血治疗时,一定要使用经检验合格的血液;不与他人共用剃须刀、个人卫生用品和未经消毒的任何医疗器械;积极宣传预防艾滋病的知识

(1)传染病是由病原体引起的,能在生物体之间传播的一种疾病,具有传染性和流行性等特点。传染病能够在人群中流行,必须同时具备传染源、传播途径、易感人群这三个环节,缺少其中任何一个环节,传染病就流行不起来。预防传染病的措施有:控制传染源、切断传播途径、保护易感人群。

(2)人体的第一道防线指的是皮肤和黏膜,皮肤能抵挡病原体的入侵,起到天然屏障的作用;体液中的杀菌物质和吞噬细胞构成了人体的第二道防线。人体的第三道防线主要是由免疫器官和免疫细胞组成,病原体侵入人体后,刺激淋巴细胞产生抗体。非特异性免疫是人人生来就有,对多种病原体都有防御功能的免疫;而特异性免疫是人后天获得的,只针对某种特定的病原体或异物起作用。

解题的关键是掌握传染病的概念、途径,以及艾滋病的相关知识。

29.【答案】(1)米勒

(2)原始大气;氧气;闪电

(3)原始海洋;氨基酸

(4)无机物

【解析】

【分析】

主要考查的是生命起源和进化以及米勒的实验及其结论,理解和掌握生命起源和进化以及米勒的实验及其结论是解答本题的关键。

【解答】

化学起源学说认为:原始地球的温度很高,地面环境与现在完全不同:天空中赤日炎炎、电闪雷鸣,地面上火山喷发、熔岩横流;从火山中喷出的气体,水蒸气、氨气、甲烷等构成了原始的大气层,与现在的大气成分明显不同的是原始大气中没有游离的氧;原始大气在高温、紫外线以及雷电等自然条件的长期作用下,形成了许多简单的有机物,随着地球温度的逐渐降低,原始大气中的水蒸气凝结成雨降落到地面上,这些有机物随着雨水进入湖泊和河流,最终汇集到原始的海洋中。原始的海洋就像一盆稀薄的热汤,其中所含的有机物,不断的相互作用,形成复杂的有机物,经过极其漫长的岁月,逐渐形成了原始生命。可见生命起源于原始海洋。

(1)如图是米勒实验的装置,故此实验装置是美国青年学者米勒设计的。

(2)A装置里的气体相当于原始大气,有水蒸气、氨气、甲烷等,与现在大气成分的主要区别是其不含氧气。正负极接通进行火花放电是模拟自然界的闪电。

(3)B装置里的液体相当于原始地球条件下的原始海洋,实验后可检验到其中含有氨基酸等有机小分子物质。

(4)米勒的实验试图向人们证实,在生命起源的化学进化过程中,生命起源的第一步,即从无机物生成有机小分子物质是完全可能的。

故答案为:

(1)米勒

(2)原始大气;氧气;闪电

(3)原始海洋;氨基酸

(4)无机物

第2页,共3页

第1页,共3页

注意:本试卷包含Ⅰ、Ⅱ两卷。第Ⅰ卷为选择题,所有答案必须用2B铅笔涂在答题卡中相应的位置。第Ⅱ卷为非选择题,所有答案必须填在答题卷的相应位置。答案写在试卷上均无效,不予记分。

一、选择题(本大题共25小题,共50.0分)

下列疾病中,属于传染病的是( )

A. 白化病 B. 艾滋病 C. 心脏病 D. 糖尿病

下列属于传染源的是( )

A. 乙肝病毒 B. 乙肝患者

C. 注射了乙肝疫苗的儿童 D. 乙肝患者使用过尚未消毒的餐具

下列属于人体第二道防线的是( )

A. 皮肤和黏膜 B. 免疫细胞和免疫器官

C. 体液中的杀菌物质和吞噬细胞 D. 抗体

在人体的第二、第三道防线中均能发挥免疫作用的物质或细胞是( )

A. 胃液 B. 溶菌酶 C. 吞噬细胞 D. 淋巴细胞

考古工作者发现:最古老的生物化石均为水生生物,并且在越早形成的地层里,水生生物的化石越多;在越晚形成的地层里,陆生生物的化石越多。这一事实说明了生物的进化趋势是( )

A. 从水生到陆生 B. 从简单到复杂 C. 从低等到高等 D. 以上三者都是

已知物种A的化石比物种B的化石在地层中出现晚得多,由此可知( )

A. 物种A比物种B数量多 B. 物种A比物种B结构复杂

C. 物种A一定是从物种B进化而来 D. 物种B一定是从物种A进化而来

新型冠状病毒肺炎患者打喷嚏、咳嗽时,用纸巾捂住口鼻,可减少疾病传播的机会。含有新型冠状病毒飞沫的空气是( )

A. 病原体 B. 传染源 C. 传播途径 D. 易感人群

下列预防传染病的措施中,属于切断传播途径的是( )

A. 消毒碗筷 B. 锻炼身体

C. 隔离传染病患者 D. 填埋患病鸡鸭

自然界的生物,通过激烈的生存斗争,适者生存,不适者被淘汰。这就是( )

A. 遗传变异 B. 自然选择 C. 人工选择 D. 过度繁殖

体检发现小王体内没有乙肝抗体,医生建议他注射乙肝疫苗。注射的乙肝疫苗和免疫方式分別是( )

A. 抗体、特异性免疫 B. 抗体、非特异性免疫

C. 抗原、特异性免疫 D. 抗原、非特异性免疫

下列事例不属于自然选择的是( )

A. 变色龙会随时变幻体色

B. 长颈鹿长颈的形成

C. 雷鸟的体色与周围环境的色彩很相似

D. 克隆羊多莉的诞生

下列行为很可能感染艾滋病的是( )

A. 与艾滋病患者握手 B. 与艾滋病患者共同进餐

C. 与艾滋病患者拥抱 D. 艾滋病产妇给婴儿哺乳

生物进化的内在因素是( )

A. 生存斗争 B. 人工选择 C. 自然选择 D. 遗传和变异

生物的进化历经了从简单到复杂,从水生到陆生的过程.在动物的进化历程中,最早成为真正陆生脊椎动物的是( )

A. 鱼类 B. 两栖类 C. 爬行类 D. 哺乳类

下列各类植物的生殖脱离了水的限制的是( )

A. 裸子植物、被子植物 B. 苔藓植物、蕨类植物

C. 苔藓植物、被子植物 D. 裸子植物、蕨类植物

我国自新中国成立初期,就开始了预防接种工作,现在婴儿刚一出生医院就给接种卡介苗和乙肝疫苗,这属于( )

A. 非特异性免疫 B. 增加吞噬细胞数量

C. 特异性免疫 D. 预防神经炎

下列属于特异性免疫的是( )

A. 皮肤的保护作用 B. 呼吸道黏膜上纤毛的清扫作用

C. 体液中杀菌物质的杀菌作用 D. 接种疫苗产生相应的抗体

生命起源过程中有机小分子物质形成的有机大分子物质是( )

A. 二氧化碳和水蒸气 B. 硫化氢、甲烷

C. 氨基酸、核苷酸 D. 蛋白质、核酸

种果蝇的突变体在21℃的气温下,生存能力很差。但是,当气温上升到25.5℃时,突变体的生存能力大大提高。这说明( )

A. 突变是随机发生的

B. 环境条件的变化对突变体都是有利的

C. 突变的有害或有利与环境条件有关

D. 突变是不定向的

生物进化最可靠的证据是( )

A. 各类生物化石在地层里按一定顺序出现

B. 哺乳动物在胚胎发育初期非常相似

C. 脊椎动物具有同源器官

D. 生物都能适应一定的环境

昆虫的保护色越来越逼真,它们的天敌的视觉也越来越发达,结果双方都没有取得明显的优势。说明( )

A. 自然选择不起作用 B. 生物为生存而进化

C. 双方在斗争中不分胜负 D. 双方相互选择共同进化

在研究生命起源的过程中,米勒的实验可以说明( )

A. 原始地球能形成原始生命

B. 在原始地球条件下能产生构成生物体的有机物

C. 生命起源于原始大气

D. 在紫外线等自然条件的长期作用下形成原始生命

王师傅用某种杀虫剂杀灭嫜螂,开始的时候,效果很好,但长期使用后,发现效果越来越差。造成这种现象最可能的原因是( )

A. 杀虫剂引起蟑螂的遗传物质发生改变,所以能抵抗杀虫剂

B. 杀虫剂对蟑螂进行选择,能抵抗杀虫剂的蟑螂存活下来,并大量繁殖

C. 杀虫剂的质量越来越差

D. 蟑螂是活化石,适应能力特别强

许多因素能使细胞癌变,但大多数人体并没有得癌症,是因为下列哪一项免疫功能?( )

A. 清除体内衰老、死亡和损伤细胞

B. 抵抗病原体的侵入、防止疾病的产生

C. 监视、识别和清除体内产生的异常细胞

D. 吞噬、溶解侵入人体的细菌

免疫是人体的一种重要的保护性生理功能,下列不属于免疫的是( )

A. 体液中的溶菌酶能使侵入人体的病毒失活

B. 青霉素能杀死侵入人体的某些细菌

C. 人体内衰老的细胞被吞噬细胞消化分解

D. 移植的异体器官被人体排斥

二、简答题(本大题共3小题,共36.0分)

进化树又称“系统树”、“系谱树”,简明地表示了生物的进化历程和亲缘关系.此树从树根到树梢代表地质时间的延伸,主干代表各级共同祖先,大小分枝代表相互关联的各个生物类群的进化线索.请如图分析回答:

(1)树根处[A]代表 ______ ,它生活在 ______ 中.

(2)A由于 ______ 不同,进化成代表不同生物类群的两大主干.进化树的两大主干代表的分类单位是 ______ .

(3)鸟类和哺乳类都是由共同的原始祖先[] ______ 进化来的.

(4)从进化树中可以看出,生物进化的总体趋势是 ______ .

分析材料,回答问题:

新型冠状病毒肺炎,简称“新冠肺炎”,是指2019新型冠状病毒感染导致的肺炎。目前可以确定的新冠肺炎传播途径主要为直接传播、气溶胶传播和接触传播。截止北京时间6月30日16时,影响215个国家和地区,全球累计确诊10290779例。

为有效控制新冠肺炎的传播,复课以来各校采取了多种有效措施。①每天对所有出入校园的人员进行体温监测;②要求师生保持良好的个人卫生习慣,如勤洗手、佩戴口罩;③避免与急性呼吸道感染病人密切接触;④每天对校园环境进行消毒等。

(1)“新冠肺炎”作为传染病具有传染性与______等特点。

(2)目前还没有可临床使用的新冠肺炎疫苗,因此所有可能直接或间接接触到传染源的人都属于该病的______。如果疫苗研制成功,接种后,疫苗进入人体会刺激______,产生抵抗该病毒的抗体。

(3)每天对校园环境进行消毒,从传染病的预防措施来看属于______。

(4)病毒不能独立生活,必须______在其他生物的活细胞内。

艾滋病与健康艾滋病即获得性免疫缺陷综合征(AIDS),是由人类免疫缺陷病毒(HIV)引起的。艾滋病感染和传播迅速,目前还没有有效的治疗方法,因此严重威胁人类健康。下表是某年我国的艾滋病传播途径及比例;如图表示HIV感染人体后,体液中HIV浓度和人体内主要的免疫细胞——T淋巴细胞数量的变化过程。

请分析以上资料,结合所学知识回答问题:

传播途径 比例

性传播 63.9%

静脉注射吸毒传播 28.4%

输血或使用血制品传播 6.6%

母婴传播 1.1%

总计 100%

(1)从以上资料可知,艾滋病的病原体是 ______,主要传播途径是 ______。

(2)分析如图的曲线图可知,HIV破坏的是人体的 ______。感染HIV后,患者如果不进行治疗,大约能生

存 ______年。

(3)T淋巴细胞是保卫人体的第 ______道防线的组成部分,它们所起到的免疫作用属于 ______(选填:非特异性;特异性)免疫。

(4)艾滋病离我们每个人并不遥远,而且目前尚无可临床使用的疫苗,为预防艾滋病,你认为我们应该怎样做?(答出一点即可) ______。

三、识图作答题(本大题共1小题,共14.0分)

如图是用来研究生命起源的化学进化过程中的一个模拟实验装置,请据图回答下列问题。

(1)此实验装置是美国青年学者______设计的。

(2)A装置里的气体相当于______,与现在的大气成分相比,主要区别是其不含______。正负电极接通进行火花放电,是模拟自然界的______。

(3)B装置里的液体相当于______,实验后可检测到其中含有______等有机小分子物质。

(4)此实验表明:在生命起源的化学进化过程中,从______生成有机小分子物质是完全可能的。

答案和解析

1.【答案】B

【解析】解:A、白化病是由于遗传物质发生改变引起的一种遗传病,无传染性,不属于传染病,A错误。

B、艾滋病是由人类免疫缺陷病毒引起的传染病,B正确。

B、心脏病不属于传染病,B错误。

D、人体内胰岛素分泌不足时,血糖合成糖元和血糖分解的作用就会减弱,结果会导致血糖浓度升高而超过正常值,一部分血糖就会随尿排出体外,形成糖尿病。不传染,D错误。

故选:B。

判断是否是传染病应主要考虑一下几个方面:1:应该是有病原体引起的,2、具有传染性和流行性。3、感染后可产生免疫。

知道传染病是指由病原体引起的,能够在人与人之间、人与动物之间传播的疾病,具有传染性和流行性的特点。

2.【答案】B

【解析】解:传染病是由各种病原体引起的能在人与人、动物与动物或人与动物之间相互传播的一类疾病。包括传染源、传播途径、易感人群三个基本环节,传染源是指患病的人或动物;传播途径是指病原体离开传染源后,到达另一个易感者的途径或方式,题干中的乙肝患者属于传染源。

故选:B。

传染源是指能够散播病原体的人或动物。

解答此类题目的关键是理解传染源的特点。

3.【答案】C

【解析】解:A、皮肤、粘膜、纤毛是第一道防线功能是阻挡、杀菌和清扫异物。A不符合题意;

B、免疫器官和免疫细胞(主要是淋巴细胞)是第三道防线,功能是能产生抗体抵抗抗原(侵入人体内的病原体)。抗原是引起淋巴细胞产生抗体的病原体,抗体是抗原刺激淋巴细胞产生的抵抗抗原的特殊蛋白质。B不符合题意。

C、体液中的杀菌物质和吞噬细胞是第二道防线,功能是溶解、吞噬病原体。C符合题意;

D、淋巴细胞产生抗体是第三道防线。D不符合题意。

故选:C。

人体有三道防线,第二道防线是体液中的杀菌物质和吞噬细胞,功能是溶解、吞噬病原体;分析作答。

解题的关键是知道人体三道防线的组成。

4.【答案】C

【解析】解:在人体的第二、第三道防线中均能发挥免疫作用的物质或细胞是吞噬细胞

故选:C。

特异性免疫和非特异性免疫的比较如下表:

名称 形成时间 形成因素 特点 器官 包括的防线 举例

非特异性免疫 生来就有的,先天性的 由遗传因素决定 不针对某一特定的病原体,作用范围广,针对多种病原体都有效 皮肤、黏膜等 第一、二道防线 唾液中的溶菌酶

特异性免疫 出生以后才产生的 与遗传因素无关;和与该病原体斗争的人有关 针对某一特定病原体,具有专一性 胸腺、淋巴结、脾脏 第三道防线 天花病毒侵入人体后,人体产生抗体

熟练掌握人体特异性免疫和非特异性免疫的功能和作用,人体三道防线的免疫特性。解题时特别注意区分哪些属于特异性免疫,哪些属于非特异性免疫。

5.【答案】A

【解析】解:由分析可知,在研究生物的进化的过程中,化石是重要的证据,越古老的地层中,形成化石的生物越简单、低等、水生生物较多。越晚近的地层中,形成化石的生物越复杂、高等、陆生生物较多,因此证明生物进化的总体趋势是从简单到复杂,从低等到高等,从水生到陆生。而题干中“最古老的生物化石均为水生生物,并且在越早形成的地层里,水生生物的化石越多;在越晚形成的地层里,陆生生物的化石越多”。这一事实说明了生物的进化趋势是从水生到陆生。可见A符合题意。

故选:A。

此题考查的生物进化的总体趋势的知识,在研究生物的进化的过程中,化石是重要的证据,据此作答。

生物进化的总体趋势的知识在考试中经常出现,要注意结合题意分析解答。学生容易误选D

6.【答案】B

【解析】解:根据进化论,B化石在A化石之前,所以A化石是经过了物种竞争之后生存下来的,相对来说,A的结构肯定比B复杂,但是A是否由B进化而来,取决于他们的亲缘关系

故选:B。

本题生物进化的趋势的有关知识。生物进化遵循由简单到复杂,由低等到高等,由水生到陆生的规律。

化石是生物进化的最直接证据。

7.【答案】C

【解析】解:传播途径:病原体离开传染源到达健康人所经过的途径。主要有空气传播、水传播、饮食传播、生物媒介传播、接触传播等。新冠肺炎的传染途径跟一般的呼吸道疾病很相似,主要是呼吸道飞沫传染和接触传染。可见含有新型冠状病毒飞沫的空气是新冠的传播途径。

故选:C。

传染病能够在人群中流行,必须同时具备三个基本环节:传染源、传播途径、易感人群,如果缺少其中任何一个环节,传染病就不能流行。

熟记掌握传染病流行的三个环节是解题的关键。

8.【答案】A

【解析】解:A、消毒碗筷属于切断传播途径,A符合题意;

B、锻炼身体属于保护易感人群,B不符合题意;

CD、隔离传染病患者、填埋患病鸡鸭属于控制传染源,CD不符合题意。

故选:A。

传染病的流行必须同时具备三个环节:传染源、传播途径、易感人群,传染病流行的时候,只要切断传染病流行的三个环节中的任何一个环节,传染病就流行不起来;因此预防传染病的一般措施有控制传染源、切断传播途径、保护易感人群

传染病的预防措施是考查的重点,多以选择题或是材料题的形式出现,难度一般。

9.【答案】B

【解析】解:达尔文指出,生物都有很强的繁殖能力,又由于生物生存的空间与食物是有限的,所以生物就会因争夺生存的空间与食物而进行生存斗争。一切生物都具有产生变异的特性,在生物产生的各种变异中,有的可以遗传,有的不能够遗传,有的对生物的生存有利,有的对生物的生存不利;在生存斗争中,具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去,这就是适者生存;反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡。这就是不适者被淘汰。因此“自然界的生物,通过激烈的生存斗争,适者生存,不适者被淘汰”。这就是自然选择。

故选:B。

(1)自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择。

(2)人工选择是在不同的条件下,原始祖先产生了许多变异,人们根据各自的爱好对不同的变异个体进行选择。经过若干年的选择,使选择的性状通过遗传积累加强,最后形成不同的新品种。

解答此类题目的关键是理解掌握自然选择的概念关键是理解遗掌握遗传变异是自然选择的基础,过度繁殖是内因,环境变化是外因,生存斗争是手段,适者生存、不适者被淘汰是结果。

10.【答案】C

【解析】解:注射的疫苗是由病原体制成的,只不过经过处理之后,其毒性减少或失去了活性,但依然是病原体,进入人体后能刺激淋巴细胞产生抵抗相应病原体的抗体。因此其注射的乙肝疫苗是抗原,不是抗体。

接种疫苗可以刺激淋巴细胞产生抵抗该病原体的抗体,抗体具有专一性。所以注射的乙肝疫苗和免疫方式分別是抗原、特异性免疫。

故选:C。

(1)引起淋巴细胞产生抗体的物质就是抗原。抗原包括进入人体的微生物等病原体、异物、异体器官等。

(2)抗体是指抗原物质侵入人体后,刺激淋巴细胞产生的一种抵抗该抗原物质的特殊蛋白质,可与相应抗原发生特异性结合的免疫球蛋白。

(3)非特异性免疫是生来就有的,人人都有,能对多种病原体有免疫作用。包括第一、二道防线。

(4)特异性免疫是指第三道防线,产生抗体,消灭抗原,是出生后才有的,只能对特定的病原体有防御作用。是患过这种病或注射过疫苗后获得的。

解答此类题目的关键是理解掌握抗原、抗体、疫苗和特异性免疫的特点。

11.【答案】D

【解析】解:A、变色龙随环境的改变而变换体色,当有敌害追击时变色龙能较快的隐藏起来,属于有利于逃避敌害;变色龙能随环境的改变而变换体色,有利于隐藏自己,不易被其他动物发现,利于捕到食物。这是自然选择的结构,A不符合题意;

B、适者生存,不适者被淘汰,这就是自然选择。达尔文认为长颈鹿在生活环境发生变化时短颈是不适应环境的不利变异,不适者被淘汰,因此导致短颈长颈鹿灭绝,长颈鹿长颈的形成,B不符合题意;

C、雷鸟的体色与周围环境的色彩非常相似,属于有利变异,适应环境,适者生存。因此雷鸟的体色与周围环境的色彩非常相似的原因是自然选择,C不符合题意;

D、克隆羊“多利”是用乳腺上皮细胞(体细胞)作为供体细胞进行细胞核移植的,它利用了胚胎细胞进行核移植的传统方式。克隆技术不需要雌雄交配,不需要精子和卵子的结合,只需从动物身上提取一个单细胞,用人工的方法将其培养成胚胎,再将胚胎移植到雌性动物子宫内,就可孕育出新的个体。因此“克隆”实际上属于无性生殖,与自然选择无关,D符合题意。

故选:D。

自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择;达尔文的自然选择学说,其主要内容有四点:过度繁殖,生存斗争(也叫生存竞争),遗传和变异,适者生存。

用一句话概括起来,那就是:遗传变异是自然选择的基础,生存斗争是过程,过程的结果是适者生存、不适者被淘汰。

12.【答案】D

【解析】解:ABC、“与艾滋病患者握手”、“与艾滋病患者共同进餐”、“与艾滋病患者拥抱”,都不可能感染艾滋病,ABC不符合题意;

D、母婴传播(在怀孕、生产和母乳喂养过程中,感染HIV的母亲可能会传播给胎儿及婴儿),D符合题意。

故选:D。

艾滋病全称为获得性免疫缺陷病毒综合征,是由人类免疫缺陷病毒(HIV)引起的一种严重威胁人类健康的传染病。HIV主要存在于感染者和病人的血液、精液、阴道分泌物、乳汁中;因此艾滋病的传播途径主要有:性传播、静脉注射吸毒、母婴传播、血液及血制品传播等;但是,交谈、握手拥抱、礼节性亲吻、同吃同饮、共用厕所和浴室、共用办公室、公共交通工具、娱乐设施等日常生活接触不会传播HIV。

解答此题的关键是熟练掌握病原体、传染病的预防以及免疫等知识,并能结合题意灵活答题。

13.【答案】D

【解析】解:自然选择是指在生存斗争中,适者生存,不适者被淘汰的过程。生物通过遗传、变异和自然选择,不断进化。在自然选择中过度繁殖是进化的条件,生存斗争是进化的动力,遗传变异是进化的内在因素(基础),适者生存是进化的结果。人工选择是人们根据自己的需要和爱好有目的选择。因此选项A、B、C不符合题意。

故选:D。

此题考查的是对生物进化的内在因素的认识。生物通过遗传、变异和自然选择,不断进化。遗传变异是进化的内在因素。

解此题的关键是理解遗传变异是进化的内在因素。

14.【答案】C

【解析】解:在地球上最早出现的脊椎动物是古代的鱼类,并逐渐进化为原始的两栖类,古代的两栖类又进化为爬行类,古代某些爬行类又进化为原始的鸟类和哺乳类.所以脊椎动物进化的大致历程是:原始鱼类→原始两栖类→原始爬行类→原始鸟类和哺乳类.其中鱼类和两栖类的生殖发育都离不开水,而爬行类的生殖发育完全脱离了水的限制,是最早的、真正的陆生脊椎动物.

故选C.

此题是一道基础知识题,考查的是脊椎动物的进化历程.

关键点:爬行类的生殖发育完全脱离了水的限制,是最早的、真正的陆生脊椎动物.

15.【答案】A

【解析】解:自然界中的植物多种多样,藻类植物、苔藓植物和蕨类植物用孢子繁殖后代,其生殖过程离不开水,属于孢子植物。

种子植物包括裸子植物和被子植物,用种子繁殖后代,生殖过程中出现了花粉管,其生殖完全脱离了水的限制。

故选:A。

种子植物包括裸子植物和被子植物,用种子繁殖后代,其生殖完全脱离了水的限制。

解答此题的关键是明确种子植物的生殖和发育不需要水。

16.【答案】C

【解析】解:疫苗是由病原体制成的,只不过经过处理之后,其毒性减少或失去了活性,但依然是病原体,进入人体后不会使人得病,但能刺激免疫细胞产生相应的抗体,因此医院给婴儿接种的卡介苗和乙肝疫苗相当于抗原,其产生的抗体只对特定的病原体有免疫作用,因此现在婴儿刚一出生医院就给接种卡介苗和乙肝疫苗,这属于特异性免疫。

故选:C。

(1)抗体是指抗原物质侵入人体后,刺激淋巴细胞产生的一种抵抗该抗原物质的特殊蛋白质,可与相应抗原发生特异性结合的免疫球蛋白。

(2)引起淋巴细胞产生抗体的抗原物质就是抗原。抗原包括进入人体的微生物等病原体、异物、异体器官等。

(3)非特异性免疫是生来就有的,人人都有,能对多种病原体有免疫作用。包括第一、二道防线。

(4)特异性免疫是指第三道防线,产生抗体,消灭抗原,是出生后才有的,只能对特定的病原体有防御作用。是患过这种病或注射过疫苗后获得的。

解答此类题目的关键是理解掌握疫苗的特点以及特异性免疫的概念。

17.【答案】D

【解析】解:A、皮肤的保护作用,属于第一道防线,是非特异性免疫,A不符合题意;

B、呼吸道黏膜上纤毛的清扫作用,属于第一道防线,是非特异性免疫,B不符合题意;

C、体液中的杀菌物质是人体的第二道防线,属于非特异性免疫,C不符合题意;

D、抗体具有专一性,能针对特定的病原体起作用,属于特异性免疫,D符合题意。

故选:D。

(1)人体三道防线的组成、功能和免疫的特点如图:

组成 功能 类型

第一道 皮肤和粘膜 阻挡和杀灭病原体,清扫异物 非特异

性免疫

第二道 体液中的杀菌物质(如溶酶菌)和吞噬细胞 溶解、吞噬和消灭病菌

第三道 免疫器官和免疫细胞 产生抗体,消灭病原体(抗原) 产生抗体,消灭病原体(抗原)

(2)非特异性免疫是生来就有的,人人都有,能对多种病原体有免疫作用。包括第一、二道防线。

(3)特异性免疫是指第三道防线,产生抗体,消灭抗原,是出生后才有的,只能对特定的病原体有防御作用。是患过这种病或注射过疫苗后获得的。

解答此类题目的关键是理解掌握人体三道防线的组成、功能和免疫的特点。

18.【答案】D

【解析】解:有关生命起源的学说有很多,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说。这一假说认为,地球上的生命是在地球温度逐步下降以后,在极其漫长的时间内,由非生命物质经过极其复杂的化学过程,一步一步地演变而成的。化学起源说将生命的起源分为四个阶段:第一个阶段,从无机小分子生成有机小分子的阶段;第二个阶段,从有机小分子物质生成生物大分子物质;第三个阶段,从生物大分子物质组成多分子体系;第四个阶段,有机多分子体系演变为原始生命。在生命起源过程中第二个阶段中有机小分子物质形成的有机大分子物质是:蛋白质、核酸等有机物。

故选:D

有关生命起源的学说有很多,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说。据此解答。

了解有关生命起源的不同的学说,重点掌握化学起源学说的四个阶段以及米勒实验的相关内容,结合题意,即可正确解答。

19.【答案】C

【解析】解:生物与环境相适应,环境不断变化,因此生物只有不断变异,才能适应不断变化的环境。有的变异对生物个体本身有利,有利于个体生存的变异是有利变异;对个体生存不利的变异是不利变异。种果蝇的基因发生突变后,产生的变异在21℃的气温下生活能力很差,表明该变异不适于此环境,是不利变异;在气温升高到25℃,其生活能力大大提高了,表明该变异适于25度的环境,在25度的环境中是有利变异。因此突变是不定向的,变异的有利、有害完全取决于环境条件,适应环境的变异是有利变异。

故选:C。

遗传是指亲子间的相似性,变异是指亲子间和子代个体间的差异。按照变异对生物是否有利分为有利变异和不利变异。有利变异对生物生存是有利的,不利变异对生物生存是不利的。

解答此类题目的关键是理解变异的有利、有害完全取决于环境条件,适应环境的变异是有利变异。

20.【答案】A

【解析】解:化石是研究生物进化最重要的、比较全面的证据,化石是由古代生物的遗体、遗物或生活痕迹等,由于某种原因被埋藏在地层中,经过漫长的年代和复杂的变化而形成的。并不是生物的遗体、遗物或生活痕迹就叫化石,化石是研究生物进化最重要的、比较全面的证据,化石在地层中出现的先后顺序,说明了生物的进化历程和进化趋势:由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生逐渐进化而来的,始祖鸟化石说明了鸟类是由古代的爬行动物进化来的等;而比较解剖学上的同源器官只是证明了具有同源器官的生物具有共同的原始祖先;胚胎学上的证据(如鳃裂)只是说明了古代脊椎动物的原始祖先都生活在水中。这些证据都只是从某一方面来推测生物的进化。可见选项A符合题意。

故选:A。

此题考查生物进化的证据-化石的知识,据此答题.

理解化石的形成和分布规律是解答的关键.

21.【答案】D

【解析】解:有些动物体色与周围环境色彩相似,称为保护色,不容易被敌害发现而生存下来,是动物对环境的一种适应。这样利于动物捕食和避敌;达尔文认为,这是动物在长期的生存斗争过程中经过自然选择的结果;昆虫的保护色越来越逼真,越能生存下来,并繁殖后代,这是适者生存,经过若干代的自然选择保护色得到积累加强;天敌的视觉越发达,容易发现食物昆虫,能获得食物而生存,否则就会不适者被淘汰。这是双方长期相互选择共同进化的结果。

故选:D。

有些动物体色与周围环境色彩相似,称为保护色,是动物在自然界长期演化中形成的,是自然选择的结果。

无论哪一种生物,无论其高等、低等、简单与复杂,现在能够正常地生活在地球上,就说明其适应现在的地球环境,否则的话就已经被淘汰掉了。

22.【答案】B

【解析】解:生命起源的学说有很多,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说。这一假说认为,地球上的生命是在地球温度逐步下降以后,在极其漫长的时间内,由非生命物质经过极其复杂的化学过程,一步一步地演变而成的。化学起源说将生命的起源分为四个阶段:第一个阶段,从无机小分子生成有机小分子的阶段;第二个阶段,从有机小分子物质生成生物大分子物质;第三个阶段,从生物大分子物质组成多分子体系;第四个阶段,有机多分子体系演变为原始生命。米勒通过实验验证了化学起源学说的第一阶段。

米勒的实验装置如图:

将水注入左下方的烧瓶内,先将玻璃仪器中的空气抽去,然后打开左方的活塞,泵入甲烷、氨和氢气的混合气体(模拟原始大气),再将烧瓶内的水煮沸,使水蒸汽和混合气体同在密闭的玻璃管道内不断循环,并在另一容量为5升的大烧瓶中,经受火花放电(模拟雷鸣闪电)一周,最后生成的有机物,经过冷却后,积聚在仪器底部的溶液(模拟原始大气中生成的有机物被雨水冲淋到原始海洋中).此实验结果共生成20种有机物,其中11种氨基酸中有4种(即甘氨酸、丙氨酸、天冬氨酸和谷氨酸)是生物的蛋白质所含有的。米勒的实验向人们证实了生命起源的第一步,即从无机小分子物质形成有机小分子物质,在原始地球的条件下是完全可能实现的,可见B符合题意。

故选:B

有关生命起源的学说有很多,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说。此题主要考查的是米勒的实验及其结论,据此解答。

米勒的实验及结论的内容在考试中经常考到,要注意理解和掌握。可结合米勒的实验装置图,来帮助理解和记忆。

23.【答案】B

【解析】解:达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择。遗传变异是生物进化的基础,首先嫜螂 的抗药性存在着变异。有的抗药性强,有的抗药性弱。使用杀虫剂时,把抗药性弱的嫜螂杀死,这叫不适者被淘汰;抗药性强的嫜螂活下来,这叫适者生存。活下来的抗药性强的嫜螂,繁殖的后代有的抗药性强,有的抗药性弱,在使用杀虫剂时,又把抗药性弱的嫜螂杀死,抗药性强的嫜螂活下来。这样经过若干代的反复选择。最终活下来的嫜螂是抗药性强的棉铃虫。在使用同等剂量的农药时,就不能起到很好的杀虫作用,导致杀虫剂灭虫的效果越来越差。

故选:B。

此题考查的知识点是害虫抗药性的形成。解答时可以从自然选择和抗药性形成的过程方面来切入。

解答此类题目的关键是理解害虫抗药性增强的原因。

24.【答案】C

【解析】解:人体的免疫功能指的是:防御感染、自我稳定、免疫监视。防御感染是指抵抗抗原的侵入、防止疾病发生、维护人体健康。自我稳定指:清除体内衰老的、死亡的或损伤的肿瘤细胞。免疫监视指:识别和清除体内产生的损伤细胞和肿瘤细胞,维持人体内部环境的平衡和稳定。人体得癌症是由于免疫监视功能过低,不能监视和识别肿瘤细胞,C正确。

故选:C。

免疫是指人体的一种生理功能,人体依靠这种功能来识别自己和非己成分,从而破坏和排斥进入体内的抗原物质,或人体本身产生的损伤细胞和肿瘤细胞等,以维持人体内部环境的平衡和稳定。

掌握免疫的概念,和免疫的三大功能以及异常时表现出的症状。

25.【答案】B

【解析】解:A、体液中的溶菌酶能使侵入人体的病毒失活属于非特异性免疫,A正确

B、青霉素属于抗生素,直接消灭肺炎双球菌,不属于免疫,B错误

C、人体内衰老的细胞被吞噬细胞消化分解属于非特异性兔校,C正确

D、移植的异体器官被人体排斥属于特异性免疫,D正确

故选:B。

1、免疫是一种生理功能,人体依靠这种功能识別“自己”和“非己”成分,从而破坏和排斥进入人体内的抗原物质,或人体所产生的损伤细胞和肿瘤细胞等,以维持人体的健康。

2、免疫具有三方面的功能即:防御功能、自我稳定、免疫监视。

本题考查人体免疫系统在维持稳态中的作用,要求考生识记人体免疫系统的功能。

26.【答案】原始生命;原始海洋;养方式(或能否制造有机物);界;B古代爬行类;从简单到复杂,从低等到高等,从水生到陆生

【解析】解:(1)在原始海洋中,经过上万年后这些有机小分子长期累积并相互作用,形成了比较复杂的有机大分子物质,如原始的蛋白质、核酸等.这些物质并逐渐形成了与海水分离的原始界膜,构成了相对独立的体系.一旦这些物质拥有了个体增殖和新陈代谢也就意味产生了生命.所以原始海洋是生命诞生的摇篮.

(2)A由于营养方式(或能否制造有机物)不同,进化成代表不同生物类群的两大主干.一部分进化为不能自养的单细胞动物,另一部分进化为含有叶绿体的藻类植物.在分类上,该进化树的两大主干代表的分类等级是植物界和动物界.

(3)根据脊椎动物的进化历程:古代的鱼类→古代的两栖类→古代的爬行类→古代的鸟类和古代的哺乳类.所以鸟类和哺乳类都是由共同的原始祖先是古代爬行类.

(4)从图中可以看出生物进化的总体趋势是由水生到陆生,由低等到高等,由简单到复杂.

故答案为:(1)原始生命;原始海洋;

(2)营养方式(或能否制造有机物);界;

(3)B;古代爬行类;

(4)由水生到陆生,由低等到高等,由简单到复杂.

植物的进化历程:原始藻类植物→原始苔藓植物和原始蕨类植物→原始的种子植物(包括原始裸子植物和原始被子植物).

无脊椎动物的进化历程:原始单细胞动物→原始腔肠动物动物→原始扁形动物动物→原始线形动物动物→原始环节动物→原始软体动物动物→原始节肢动物动物→原始棘皮动物动物.

脊椎动物的进化历程:古代鱼类→古代两栖类→古代爬行类→古代鸟类、哺乳类.

此题主要考查的是生物的进化,这部分知识是重点,在考试中经常出现,要注意熟练掌握和应用.

27.【答案】流行性 传染源 淋巴细胞 切断传播途径 寄生

【解析】解:(1)新冠肺炎是由病原体引起的,能在生物之间传播的传染病,具有传染性和流行性的特点。

(2)传染病一般有传染源、传播途径和易感人群这三个基本环节,传染源是指能够散播病原体的人或动物;传播途径是指病原体离开传播源到达健康人所经过的途径,易感人群是指对某些传染病缺乏免疫力而容易感染该病的人群。因此所有可能直接或间接接触到传染源的人都属于该病的传染源;如果疫苗研制成功,接种后,疫苗进入人体会刺激淋巴细胞,产生抵抗该病毒的抗体,这种免疫属于特异性免疫。

(3)传染病的预防措施包括控制传染源、切断传播途径、保护易感人群,每天对校园环境进行消毒属于切断传播途径。

(4)病毒不能独立生存,只有寄生在活细胞里才能进行生命活动。一旦离开了活细胞,病毒就无法生存,就会变成结晶体。

故答案为:(1)流行性

(2)传染源;淋巴细胞

(3)切断传播途径

(4)寄生

传染病是由病原体引起的,能在生物之间传播的疾病。传染病一般有传染源、传播途径和易感人群这三个基本环节,具有传染性和流行性。

解答此类题目的关键是灵活运用所学知识解释实际问题。

28.【答案】人类免疫缺陷病毒(或“HIV”) 性传播(或“性传播和静脉注射吸毒传播”) 免疫系统(或“免疫能力”、“免疫功能”。“T淋巴细胞”、“淋巴细胞”) 10或(9-10) 三 特异性 避免不安全的性行为

【解析】解:(1)艾滋病的病原体的人类免疫缺陷病毒( HIV ),结构简单,它是由蛋白质的外壳和内部的遗传物质组成的。通过上表分析,艾滋病的主要传播途径是性传播(或“性传播和静脉注射吸毒传播”)。

(2)分析上面的曲线图可知,HIV最初侵入人体时,T细胞参与的免疫可清除大多数HIV,但随着HIV浓度增加,T细胞不断减少,使免疫能力降低,最后丧失免疫能力。可见HIV破坏的是人体的免疫系统(或“免疫能力”、“免疫功能”。“T淋巴细胞”、“淋巴细胞”)。感染HIV后,患者如果不进行治疗,大约能生存10年左右。

(3)人体的第三道防线主要是由免疫器官和免疫细胞组成,病原体侵入人体后,刺激淋巴细胞产生抗体。所以T淋巴细胞是保卫人体的第三道防线的组成部分,是人后天获得的,只针对某种特定的病原体或异物起作用,它们所起到的免疫作用属于特异性免疫。

(4)艾滋病离我们每个人并不遥远,而且目前尚无可临床使用的疫苗,为预防艾滋病,我们应该避免不安全的性行为;杜绝性滥交;不以任何方式吸毒;不用未消毒的器械穿耳、纹眉,不纹身;有选择地使用干净卫生和消毒严格的理发店、美发店和公共卫生间;需要接受输血治疗时,一定要使用经检验合格的血液;不与他人共用剃须刀、个人卫生用品和未经消毒的任何医疗器械;积极宣传预防艾滋病的知识。

故答案为:(1)人类免疫缺陷病毒(或“HIV”);性传播(或“性传播和静脉注射吸毒传播”);

(2)免疫系统(或“免疫能力”、“免疫功能”。“T淋巴细胞”、“淋巴细胞”);10或(9-10);

(3)三;特异性;(4)能繁殖(或“具有遗传和变异的特性”);没有细胞结构;

(4)避免不安全的性行为;杜绝性滥交;不以任何方式吸毒;不用未消毒的器械穿耳、纹眉,不纹身;有选择地使用干净卫生和消毒严格的理发店、美发店和公共卫生间;需要接受输血治疗时,一定要使用经检验合格的血液;不与他人共用剃须刀、个人卫生用品和未经消毒的任何医疗器械;积极宣传预防艾滋病的知识

(1)传染病是由病原体引起的,能在生物体之间传播的一种疾病,具有传染性和流行性等特点。传染病能够在人群中流行,必须同时具备传染源、传播途径、易感人群这三个环节,缺少其中任何一个环节,传染病就流行不起来。预防传染病的措施有:控制传染源、切断传播途径、保护易感人群。

(2)人体的第一道防线指的是皮肤和黏膜,皮肤能抵挡病原体的入侵,起到天然屏障的作用;体液中的杀菌物质和吞噬细胞构成了人体的第二道防线。人体的第三道防线主要是由免疫器官和免疫细胞组成,病原体侵入人体后,刺激淋巴细胞产生抗体。非特异性免疫是人人生来就有,对多种病原体都有防御功能的免疫;而特异性免疫是人后天获得的,只针对某种特定的病原体或异物起作用。

解题的关键是掌握传染病的概念、途径,以及艾滋病的相关知识。

29.【答案】(1)米勒

(2)原始大气;氧气;闪电

(3)原始海洋;氨基酸

(4)无机物

【解析】

【分析】

主要考查的是生命起源和进化以及米勒的实验及其结论,理解和掌握生命起源和进化以及米勒的实验及其结论是解答本题的关键。

【解答】

化学起源学说认为:原始地球的温度很高,地面环境与现在完全不同:天空中赤日炎炎、电闪雷鸣,地面上火山喷发、熔岩横流;从火山中喷出的气体,水蒸气、氨气、甲烷等构成了原始的大气层,与现在的大气成分明显不同的是原始大气中没有游离的氧;原始大气在高温、紫外线以及雷电等自然条件的长期作用下,形成了许多简单的有机物,随着地球温度的逐渐降低,原始大气中的水蒸气凝结成雨降落到地面上,这些有机物随着雨水进入湖泊和河流,最终汇集到原始的海洋中。原始的海洋就像一盆稀薄的热汤,其中所含的有机物,不断的相互作用,形成复杂的有机物,经过极其漫长的岁月,逐渐形成了原始生命。可见生命起源于原始海洋。

(1)如图是米勒实验的装置,故此实验装置是美国青年学者米勒设计的。

(2)A装置里的气体相当于原始大气,有水蒸气、氨气、甲烷等,与现在大气成分的主要区别是其不含氧气。正负极接通进行火花放电是模拟自然界的闪电。

(3)B装置里的液体相当于原始地球条件下的原始海洋,实验后可检验到其中含有氨基酸等有机小分子物质。

(4)米勒的实验试图向人们证实,在生命起源的化学进化过程中,生命起源的第一步,即从无机物生成有机小分子物质是完全可能的。

故答案为:

(1)米勒

(2)原始大气;氧气;闪电

(3)原始海洋;氨基酸

(4)无机物

第2页,共3页

第1页,共3页

同课章节目录