2021--2022学年北师大版生物七年级下册 第8章第2节食物的消化和营养物质的吸收(第2课时)教案

文档属性

| 名称 | 2021--2022学年北师大版生物七年级下册 第8章第2节食物的消化和营养物质的吸收(第2课时)教案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 148.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-02-19 20:03:25 | ||

图片预览

文档简介

第8章 人体的营养

第2节 食物的消化和营养物质的吸收(第2课时)

一、教学目标

1.通过探究唾液对淀粉的消化作用,说明食物在口腔中的消化过程。

2.通过探究唾液对淀粉的消化作用的活动,培养学生设计实验、分析现象、得出结论的能力。

3.认同消化系统对食物的消化是保证身体健康的重要条件。

二、教学重点与难点

(一)教学重点

探究唾液对淀粉的消化作用。

(二)教学难点

唾液在淀粉消化过程中的重要作用。

三、教学准备

(一)教师准备

教学演示文稿、图片,演示实验、探究活动相关材料、用具等。

用鸡的嗉囊来替代透析袋。

选材好处:

1.材料容易获得。

2.处理方便,不易破损。将鸡嗉囊反复搓洗,清除表面、内部组织,得到半透明膜状的结构即可。

(二)学生准备

收集适量唾液。

四、教学过程

教学内容 教师活动 学生活动 教学意图

创设情境导入新课 回忆消化系统的组成。 播放《舌尖上的中国》视频或展示多种多样的美食。 回顾。 观看。

问题:食物对人体有什么作用? 思考、回答。 激发学习兴趣,复习巩固,引入新课学习。

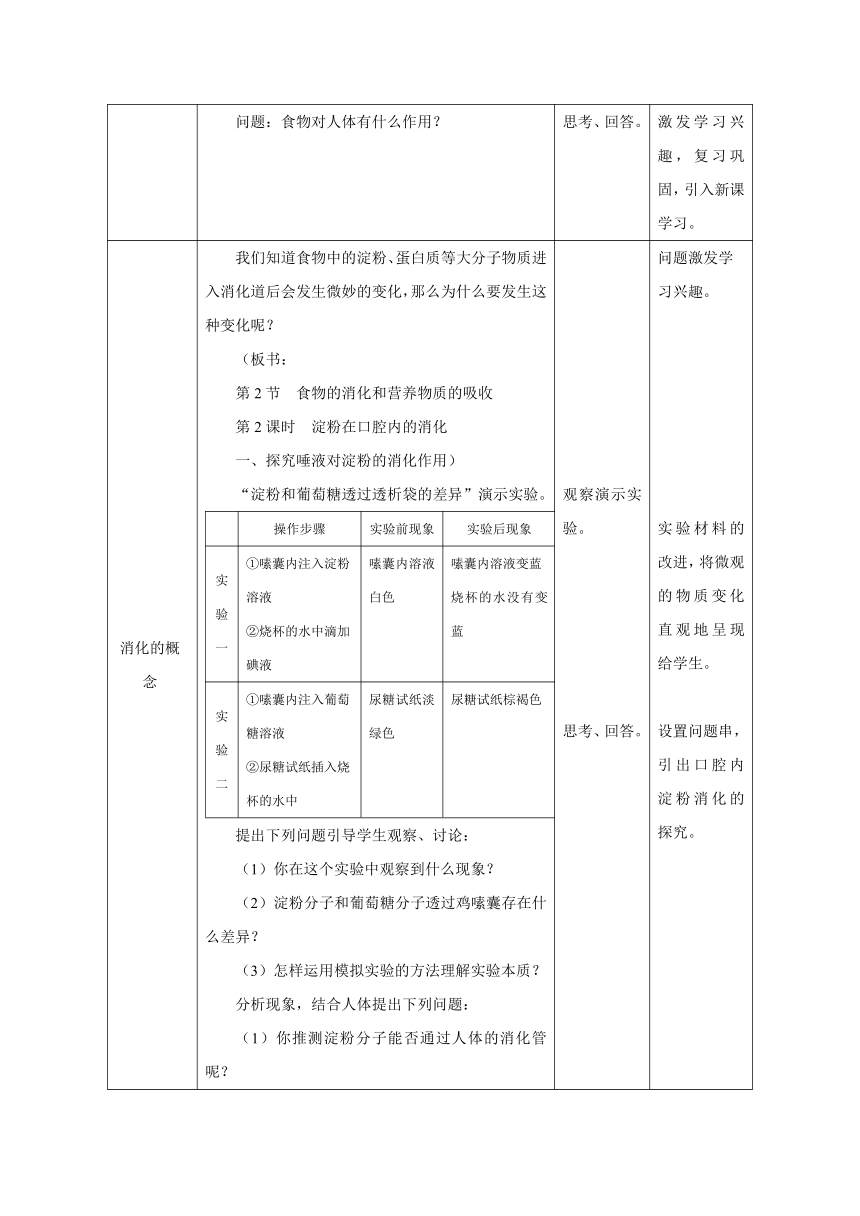

消化的概念 我们知道食物中的淀粉、蛋白质等大分子物质进入消化道后会发生微妙的变化,那么为什么要发生这种变化呢? (板书: 第2节 食物的消化和营养物质的吸收 第2课时 淀粉在口腔内的消化 一、探究唾液对淀粉的消化作用) “淀粉和葡萄糖透过透析袋的差异”演示实验。 操作步骤实验前现象实验后现象实验一①嗉囊内注入淀粉溶液 ②烧杯的水中滴加碘液嗉囊内溶液白色嗉囊内溶液变蓝 烧杯的水没有变蓝实验二①嗉囊内注入葡萄糖溶液 ②尿糖试纸插入烧杯的水中尿糖试纸淡绿色尿糖试纸棕褐色

提出下列问题引导学生观察、讨论: (1)你在这个实验中观察到什么现象? (2)淀粉分子和葡萄糖分子透过鸡嗉囊存在什么差异? (3)怎样运用模拟实验的方法理解实验本质? 分析现象,结合人体提出下列问题: (1)你推测淀粉分子能否通过人体的消化管呢? (2)在消化管内淀粉要发生怎样的变化才能通过消化管? 观察演示实验。 思考、回答。 问题激发学习兴趣。 实验材料的改进,将微观的物质变化直观地呈现给学生。 设置问题串,引出口腔内淀粉消化的探究。

探究唾液对淀粉的消化作用 在消化管内什么物质使淀粉发生这样的变化? 体验活动: 分发馒头给学生品尝,细嚼一段时间。 提出问题: (1)馒头嚼时间长了有什么感觉? (2)淀粉本身是没有甜味的,那甜味是从哪儿来的呢? (3)唾液中的什么物质使淀粉发生这样的变化? 分组实验:探究唾液对淀粉的消化作用 (1)从体验活动中提出探究的问题。 (2)作出相关的假设。 (3)设计实验方案。 强调实验组和对照组的设计、实验温度的控制。 1.准备①用凉开水将口漱净②收集唾液:口含一团脱脂棉,片刻后用镊子将脱脂棉取出,将其中的唾液挤到小烧杯中备用2.设计并实施实验③用量筒分别量取2 mL淀粉溶液,分别注入1号、2号试管④用量筒分别量取2 mL清水和2 mL唾液,分别注入1号、2号试管⑤充分振荡两支试管,放入37℃温水中水浴5~10分钟,同时取出两支试管,稍冷却⑥向两支试管内各滴加2滴碘液,振荡后观察现象

观察、记录实验现象。 现象 淀粉检验(滴加碘液)结论

体验。 思考、回答。 分组实验,记录实验现象。 分析现象,得出结论。 体验活动激发学习兴趣,展开探究实验。 培养学生科学探究能力,帮助学生理解口腔内的消化。

材料实验前预期

实验后结果1号(对照组) 淀粉液+清水白色变蓝变蓝唾液对淀粉有消化作用2号(实验组) 淀粉液+唾液白色不变蓝不变蓝

组织讨论,完成实验报告。 (1)1、2号试管颜色有什么变化? (2)你认为是什么原因造成了这种颜色变化的差异? (3)你认为通过该实验可以得出什么结论? 知识拓展: (1)实验温度为什么设计在37 ℃? (2)生病发烧时为何食欲不振? 结合回答,进行健康教育。 帮助学生建立消化的概念,理解消化的实质:将食物中细胞不能吸收的大分子有机物分解为细胞能够吸收的小分子有机物。 提出问题: 这个过程叫做什么呢? (板书:二、消化的概念 食物的营养成分在消化管内被水解成可吸收的小分子物质的过程。) 思考、回答。 回答:消化。 引导学生进行分析、判断,得出结论。 进行健康教育。 帮助学生构建消化概念,加深理解。

评价反馈 如图所示的实验,小明把4支试管放在37 ℃温水中10分钟取出后冷却,向每支试管滴入碘液。若要探究“唾液淀粉酶的消化作用受温度影响”,应选择的两支试管是( )。 讨论分析。

A.甲和乙 B.乙和丙 C.丙和丁 D.甲和丙 答案:B

五、板书设计

第2节 食物的消化和营养物质的吸收

第2课时 淀粉在口腔内的消化

一、探究唾液对淀粉的消化作用

二、消化的概念

食物的营养成分在消化管内被水解成可吸收的小分子物质的过程。

六、教学反思

1.充分发挥核心问题贯穿始终的驱动作用,以演示实验、探究实验中大量的事实性证据,来帮助学生建立起重要概念,突破本节教学的重难点。

2.体现了面向全体学生的教学理念,高效开展实验教学。

3.注重探究过程的体验和概念的生成。科学探究重在过程而不是完全只看结果,所以在本节课的探究活动中我把重心放在实验过程的分析上,让学生在思考分析中去领悟和生成新的知识。学生在课堂上积极参与探究活动,课堂气氛热烈,达到良好的教学效果。

4.实验的创新意识。在演示实验中尝试了很多实验材料,最终选用鸡的嗉囊,取材方便、实验现象明显。学生看完演示实验以后,表示回家后按照老师的方法自己也可以做一做,提高学生学习兴趣,培养了学生的探究意识。

5.学生独立思考、表达交流的时间略显不足。

第2节 食物的消化和营养物质的吸收(第2课时)

一、教学目标

1.通过探究唾液对淀粉的消化作用,说明食物在口腔中的消化过程。

2.通过探究唾液对淀粉的消化作用的活动,培养学生设计实验、分析现象、得出结论的能力。

3.认同消化系统对食物的消化是保证身体健康的重要条件。

二、教学重点与难点

(一)教学重点

探究唾液对淀粉的消化作用。

(二)教学难点

唾液在淀粉消化过程中的重要作用。

三、教学准备

(一)教师准备

教学演示文稿、图片,演示实验、探究活动相关材料、用具等。

用鸡的嗉囊来替代透析袋。

选材好处:

1.材料容易获得。

2.处理方便,不易破损。将鸡嗉囊反复搓洗,清除表面、内部组织,得到半透明膜状的结构即可。

(二)学生准备

收集适量唾液。

四、教学过程

教学内容 教师活动 学生活动 教学意图

创设情境导入新课 回忆消化系统的组成。 播放《舌尖上的中国》视频或展示多种多样的美食。 回顾。 观看。

问题:食物对人体有什么作用? 思考、回答。 激发学习兴趣,复习巩固,引入新课学习。

消化的概念 我们知道食物中的淀粉、蛋白质等大分子物质进入消化道后会发生微妙的变化,那么为什么要发生这种变化呢? (板书: 第2节 食物的消化和营养物质的吸收 第2课时 淀粉在口腔内的消化 一、探究唾液对淀粉的消化作用) “淀粉和葡萄糖透过透析袋的差异”演示实验。 操作步骤实验前现象实验后现象实验一①嗉囊内注入淀粉溶液 ②烧杯的水中滴加碘液嗉囊内溶液白色嗉囊内溶液变蓝 烧杯的水没有变蓝实验二①嗉囊内注入葡萄糖溶液 ②尿糖试纸插入烧杯的水中尿糖试纸淡绿色尿糖试纸棕褐色

提出下列问题引导学生观察、讨论: (1)你在这个实验中观察到什么现象? (2)淀粉分子和葡萄糖分子透过鸡嗉囊存在什么差异? (3)怎样运用模拟实验的方法理解实验本质? 分析现象,结合人体提出下列问题: (1)你推测淀粉分子能否通过人体的消化管呢? (2)在消化管内淀粉要发生怎样的变化才能通过消化管? 观察演示实验。 思考、回答。 问题激发学习兴趣。 实验材料的改进,将微观的物质变化直观地呈现给学生。 设置问题串,引出口腔内淀粉消化的探究。

探究唾液对淀粉的消化作用 在消化管内什么物质使淀粉发生这样的变化? 体验活动: 分发馒头给学生品尝,细嚼一段时间。 提出问题: (1)馒头嚼时间长了有什么感觉? (2)淀粉本身是没有甜味的,那甜味是从哪儿来的呢? (3)唾液中的什么物质使淀粉发生这样的变化? 分组实验:探究唾液对淀粉的消化作用 (1)从体验活动中提出探究的问题。 (2)作出相关的假设。 (3)设计实验方案。 强调实验组和对照组的设计、实验温度的控制。 1.准备①用凉开水将口漱净②收集唾液:口含一团脱脂棉,片刻后用镊子将脱脂棉取出,将其中的唾液挤到小烧杯中备用2.设计并实施实验③用量筒分别量取2 mL淀粉溶液,分别注入1号、2号试管④用量筒分别量取2 mL清水和2 mL唾液,分别注入1号、2号试管⑤充分振荡两支试管,放入37℃温水中水浴5~10分钟,同时取出两支试管,稍冷却⑥向两支试管内各滴加2滴碘液,振荡后观察现象

观察、记录实验现象。 现象 淀粉检验(滴加碘液)结论

体验。 思考、回答。 分组实验,记录实验现象。 分析现象,得出结论。 体验活动激发学习兴趣,展开探究实验。 培养学生科学探究能力,帮助学生理解口腔内的消化。

材料实验前预期

实验后结果1号(对照组) 淀粉液+清水白色变蓝变蓝唾液对淀粉有消化作用2号(实验组) 淀粉液+唾液白色不变蓝不变蓝

组织讨论,完成实验报告。 (1)1、2号试管颜色有什么变化? (2)你认为是什么原因造成了这种颜色变化的差异? (3)你认为通过该实验可以得出什么结论? 知识拓展: (1)实验温度为什么设计在37 ℃? (2)生病发烧时为何食欲不振? 结合回答,进行健康教育。 帮助学生建立消化的概念,理解消化的实质:将食物中细胞不能吸收的大分子有机物分解为细胞能够吸收的小分子有机物。 提出问题: 这个过程叫做什么呢? (板书:二、消化的概念 食物的营养成分在消化管内被水解成可吸收的小分子物质的过程。) 思考、回答。 回答:消化。 引导学生进行分析、判断,得出结论。 进行健康教育。 帮助学生构建消化概念,加深理解。

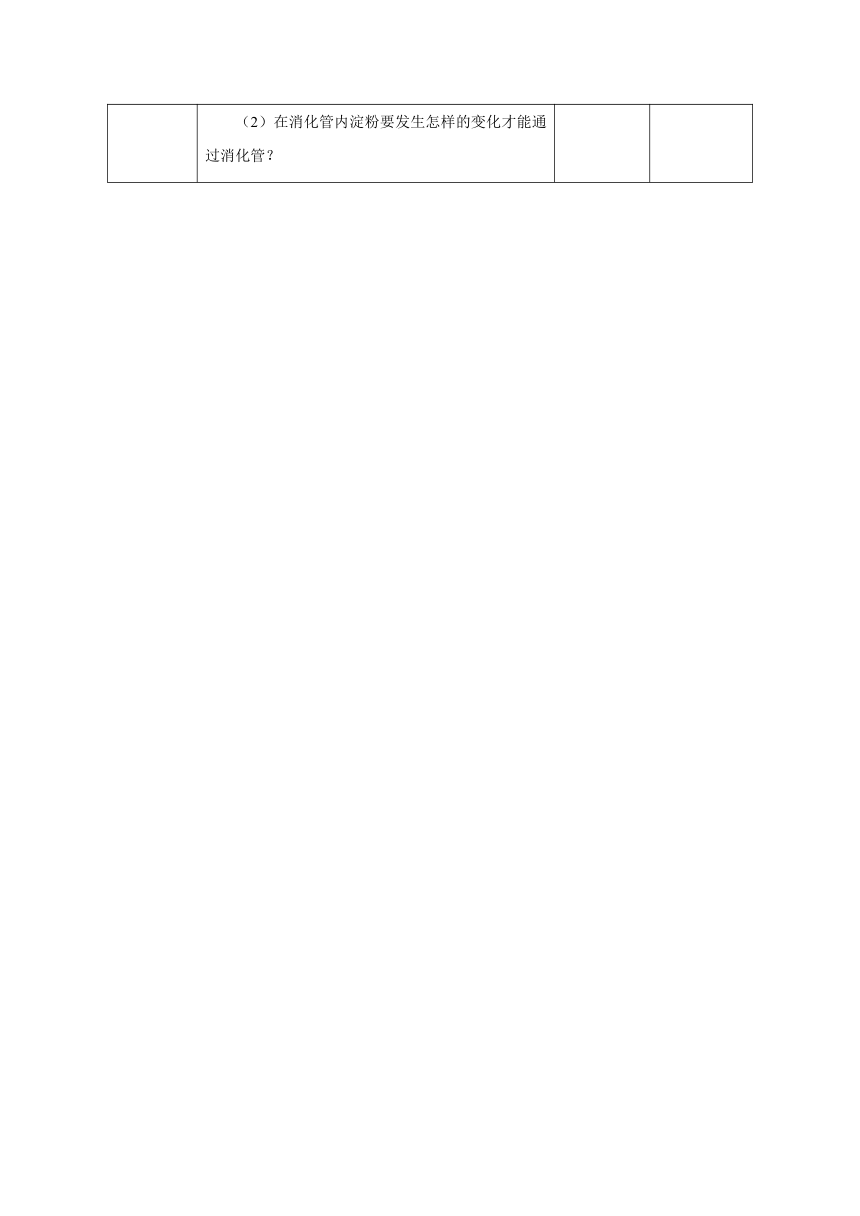

评价反馈 如图所示的实验,小明把4支试管放在37 ℃温水中10分钟取出后冷却,向每支试管滴入碘液。若要探究“唾液淀粉酶的消化作用受温度影响”,应选择的两支试管是( )。 讨论分析。

A.甲和乙 B.乙和丙 C.丙和丁 D.甲和丙 答案:B

五、板书设计

第2节 食物的消化和营养物质的吸收

第2课时 淀粉在口腔内的消化

一、探究唾液对淀粉的消化作用

二、消化的概念

食物的营养成分在消化管内被水解成可吸收的小分子物质的过程。

六、教学反思

1.充分发挥核心问题贯穿始终的驱动作用,以演示实验、探究实验中大量的事实性证据,来帮助学生建立起重要概念,突破本节教学的重难点。

2.体现了面向全体学生的教学理念,高效开展实验教学。

3.注重探究过程的体验和概念的生成。科学探究重在过程而不是完全只看结果,所以在本节课的探究活动中我把重心放在实验过程的分析上,让学生在思考分析中去领悟和生成新的知识。学生在课堂上积极参与探究活动,课堂气氛热烈,达到良好的教学效果。

4.实验的创新意识。在演示实验中尝试了很多实验材料,最终选用鸡的嗉囊,取材方便、实验现象明显。学生看完演示实验以后,表示回家后按照老师的方法自己也可以做一做,提高学生学习兴趣,培养了学生的探究意识。

5.学生独立思考、表达交流的时间略显不足。