2021—2022学年人教版高中语文必修四 3.《哈姆莱特》课件(125张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021—2022学年人教版高中语文必修四 3.《哈姆莱特》课件(125张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-02-18 08:10:31 | ||

图片预览

文档简介

(共125张PPT)

哈姆莱特

莎士比亚

教学目的

一 读懂课文的字面意义和深层含义,体会课文通过尖锐的戏剧冲突、曲折的故事情节刻画典型人物的写作特点。

二 用心品味课文丰富多彩而又个性化的艺术语言。

教学重点、难点

1、了解莎士比亚及其作品,理解作品的主题。

2、把握哈姆莱特复杂的人物性格;品味诗一般的语言。

3、理解本剧充溢的人文主义理想及强烈的反封建意义。

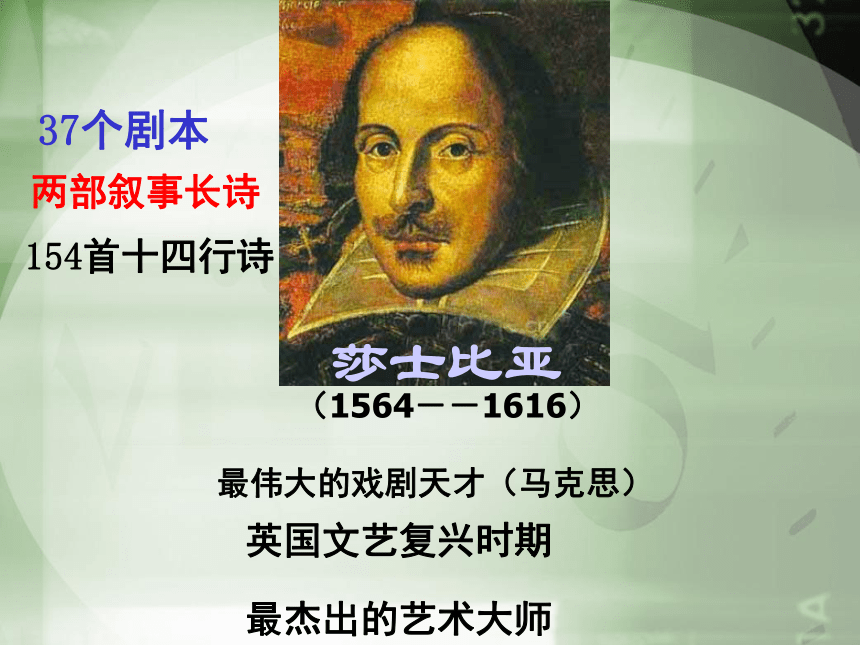

1564年4月26日他出生了,默默无闻。1616年4月26日他去世了,举世闻名。在整整52年的生涯中,他为世人留下了37个剧本,一卷14行诗和两部叙事长诗。

他的剧本至今还在世界各地演出。在他生日的那天,每年都有许多国家在上演他的剧本纪念他。马克思称他是“最伟大的戏剧天才”。

他就是英国文艺复兴时期最杰出的艺术大师——莎士比亚

“放弃时间的人,时间也放弃他”。“智慧里没有书籍,就好象鸟儿没有翅膀。”这是他的名言,也是他能在艺术天地里自由飞翔,成为一代艺术大师的秘密。

猜猜他是谁?

“放弃时间的人,时间也放弃他”。

“智慧里没有书籍,就好象鸟儿没有翅膀。”

年轻人,你听我说:

在西方,每家都必备两本书。

一本是《圣经》,

另一本是莎士比亚全集。

在西方世界,一般人家必备的两本书,一本是《圣经》,一本就是《莎士比亚全集》。1984年选举世界10名伟大作家,莎士比亚名列第一。这些都说明莎士比亚是有史以来最负盛名的作家。他被誉为“奥林匹亚山上的宙斯”,他的戏剧已被公认为是不可企及的典范。

37个剧本

莎士比亚

两部叙事长诗

最伟大的戏剧天才(马克思)

154首十四行诗

英国文艺复兴时期

最杰出的艺术大师

(1564--1616)

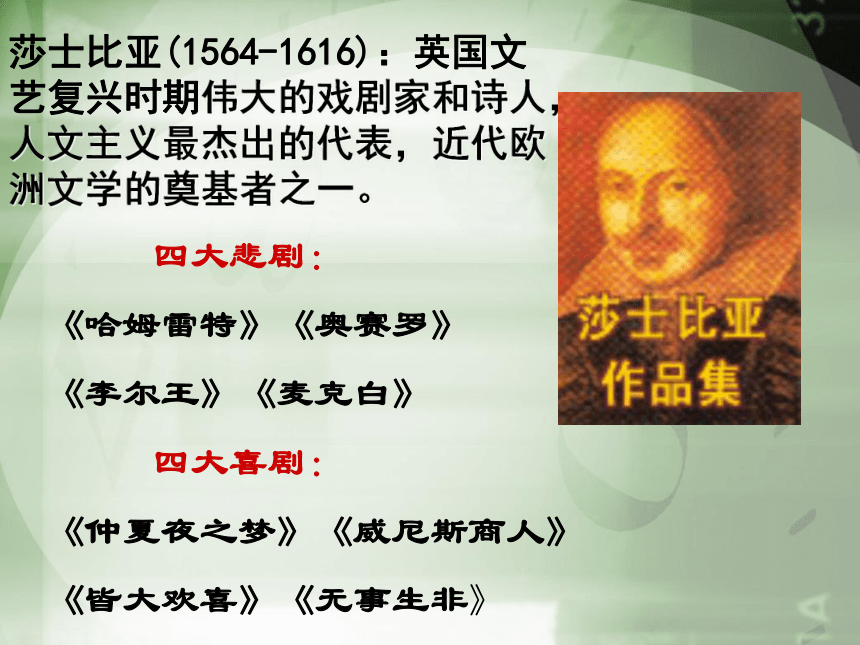

四大悲剧:

《哈姆雷特》《奥赛罗》

《李尔王》《麦克白》

四大喜剧:

《仲夏夜之梦》《威尼斯商人》

《皆大欢喜》《无事生非》

莎士比亚(1564-1616):英国文艺复兴时期伟大的戏剧家和诗人,人文主义最杰出的代表,近代欧洲文学的奠基者之一。

《哈姆雷特》优柔寡断导致的悲剧

四大悲剧

《奥赛罗》妒忌猜疑导致的悲剧

《李尔王》世态炎凉中真情的悲剧

《麦克白》没有节制的野心导致的悲剧

历史剧:

喜剧:

悲剧:

《亨利四世》

《仲夏夜之梦》

《威尼斯商人》

《第十二夜》

《罗密欧与朱丽叶》

莎士比亚的戏剧创作生涯

莎士比亚的戏剧写作分为3个时期:

①历史剧和喜剧时期:作品有《理查三世》、《亨利四世》(上、下)和《亨利五世》等9部历史剧,《驯悍记》、《仲夏夜之梦》、《威尼斯商人》、《无事生非》、《皆大欢喜》、《第十二夜》等10部喜剧,悲剧《罗密欧与朱丽叶》也是这个时期的作品;

②悲剧时期:作品有《哈姆雷特》、《奥赛罗》、《李尔王》、《麦克白》、《尤利乌斯·恺撒》、《雅典的泰门》、《安东尼与克莉奥佩特拉》等;

③传奇剧时期:《暴风雨》等作品充满童话式的想像,富于明快的节奏。他的剧作中充满了诗化的语言,令人回味无穷,所用词汇在15000个之上,并善于用比喻、隐喻、双关语,其中许多语言已经成了英文中的成语和典故,极大地丰富了英语词汇。

宁可不要 100个印度,

也不能没有莎士比亚。

——英国谚语

①必须以英雄人物的死亡而结束。主

人公虽然死了,令人心痛,但他为之奋斗的理想却胜利了,使人感到前途光明。悲剧主人公之死给人以悲壮感,而不是单纯的悲哀、悲观。

莎翁悲剧的特点

①必须以英雄人物的死亡而结束。主

人公虽然死了,令人心痛,但他为之奋斗的理想却胜利了,使人感到前途光明。悲剧主人公之死给人以悲壮感,而不是单纯的悲哀、悲观。

②悲剧的主人公必须是贵族。

③悲剧人物的行动必须出自他们本人

的意志和内心,即悲剧人物之所以走向不幸的结局,不能归咎于客观原因,而应由自己负责。

莎翁悲剧的特点

莎士比亚语言特点

从修辞角度看:

比喻、排比使语言更形象生动

从语感来看:

富丽华美、文采斐然

从表现手段上看:

含蓄、诗化

威廉·莎士比亚

William Shakespeare

(1564-1616)

他不属于一个时代!

他属于所有的世纪!

他是人类最伟大的戏剧天才!

影响历史进程的100本书之一

人类有史以来杰出的经典戏剧

哈佛大学113位教授推荐的最有影响的书

1986年法国《读书》杂志推荐的理想藏书

完成于1601年的《哈姆莱特》,是文艺复兴时期的巨人--莎士比亚戏剧创作的最高成就,也是莎学研究的最大课题。

《哈姆莱特》是戏剧诗人之王莎士比亚的灿烂王冠上面的一颗最光辉的钻石。

--俄国著名文学批评家 别林斯基

写作背景

莎士比亚生活在欧洲历史上封建制度日趋没落、资本主义兴起的交替时代。为了资本主义的发展,在思想领域新兴的资产阶级文艺对封建文化展开了激烈的斗争,这就是欧洲历史上著名的“文艺复兴”时期,莎士比亚就是这一时代最杰出的戏剧家和诗 人。本剧取材于12世纪的一部丹麦史,作者用人文主义的观点,把这个只是单纯为父复仇的故事,改写成一部深刻反映时代面貌、具有强烈反封建意识的悲剧。

了解背景

莎士比亚是欧洲文艺复兴时期英国伟大的诗人和戏剧家。他生活在欧洲历史上封建制度日趋没落、资本主义逐渐兴起的新旧交替的时代。哈姆莱特是古代丹麦的王子。莎士比亚故意以超越时代的误差将哈姆莱特搬到伊丽莎白统治末年的英国现实中来。此时的英国,社会矛盾激化,宫廷生活挥霍浪费,社会动乱不堪,王室与资产阶级的矛盾越来越尖锐。莎士比亚借哈姆莱特之口,无情地揭露了当时社会的黑暗与不公平,充分表现了他的人文主义思想。

哈姆莱特的故事取材于中世纪的丹麦史,在莎士比亚之前这个故事就曾不止一次地被改编过,但莎士比亚却在旧有的故事框架上写出了一部具有全新意义的作品。从情节结构来看,这部作品是一部典型的复仇剧。中心人物是丹麦王子哈姆莱特,他在德国威登堡大学读书时,接到了父王去世的消息,于是赶回王宫奔丧。就在父王去世不到两个月,母后又嫁给了叔父克劳狄斯。克劳狄斯也因此攫取了本该属于王子哈姆莱特的王位。王子从父王的鬼魂那里得到昭示:自己不是死于意外,而是被自己的兄弟克劳狄斯毒害而死。

在这位戏剧大师的几部悲剧作品中间,就人物性格的内在表现来看。《哈姆莱特》是最令人觉得扑朔迷离的,或者说,是最富于哲学意味的,因此也是最令后世议论纷纭的。其中如父王为恶叔所弑、王位被篡、母后与凶手乱伦而婚、王储试图复仇而装疯等基本情节,均可见于古老的北欧传说,特别是在丹麦拉丁文历史学家萨克索所著的《丹麦史实》的一篇《阿姆列特》中已有了故事的大体框架。这些尘封已久的原始资料,本来只记载着一些粗略的情节和苍白的姓名,毫无性格与动作可言,但在莎士比亚笔下,却出现了一群鲜活的人物。

丹麦王驾崩,但幽魂不散,将被害真情告于哈姆雷特王子。王子叔父克劳迪斯服丧未满二个月,即霸占先王后并继承王位。丞相波罗尼斯依附奸贼,强迫女儿奥菲利娅与王子绝交,奥菲利娅之兄雷欧提斯亦从中作梗。王子装疯卖傻骗过所有的人,为证实幽魂所言真假,导演一场老王被毒杀无言短剧,请新王和新后观赏,叔父当场色变。皇后与王子对话,丞相躲在幕后偷听,为王子所误杀。奥菲利娅难忍情人发疯及失父之痛投河自尽,引起雷欧提斯心头之恨,与克劳迪斯共谋陷害王子。比剑时在剑锋放毒,并在赏酒时下剧毒,皇后误饮毒酒。雷欧提斯背后攻击王子,自己亦为毒剑所伤,临死告知王子真相,一切皆为新王所设计,王子报了仇,死前托咐友人霍拉旭将真相告白于天下。

剧情简介

傀儡kuílěi 觊觎j ì yú

吮sh n舐shì 害臊hài sào

缔结 dì 厮守sī 郁郁寡欢 貂皮diāo

海报与剧照剪辑

欣赏:

《哈姆莱特》

《哈姆莱特》也译作《王子复仇记》,是莎士比亚的代表作。写的是丹麦王子哈姆莱特为父报仇的故事。这出悲剧的情节是这样的:

丹麦王子哈姆莱特在威登堡大学读书期间突然遭遇了一系列不幸和家庭变故——

父亲暴亡,叔叔克劳狄斯篡位,母亲改嫁给了叔叔。这一切使他陷入了巨大的痛苦之中。后来父亲的鬼魂告诉他自己是被他的叔父毒死的。哈姆莱特认为他现在的为父复仇不只是为了他自己,而是整个社会、国家的问题。他自己要肩负起这个重整乾坤的重任。

他考虑问题的各个方面,又怕泄露心事,又怕鬼魂是假的,怕落入坏人的圈套。

他心烦意乱,忧郁寡欢,只好装疯卖傻以迷惑仇敌,等待时机复仇。

克劳狄斯觉察到了危险,想方设法除掉他。而哈姆莱特为了进一步证实事实真相,也授意戏班进宫演了一出恶人杀兄、篡位、娶嫂的戏剧。克劳狄斯果然惊恐万分,仓皇退席。哈姆莱特的母亲企图劝说他忍让,却受到了他的指责,激愤中哈姆莱特误杀了情人奥菲利娅的父亲。狡猾的克劳狄斯这时派哈姆莱特出使英国,背后命人暗地将他处死。

哈姆莱特察觉内情后中途逃回丹麦。回来后知道情人奥菲利娅因父死、爱人远离而发疯落水溺死。

哈姆莱特悲愤交加,中了奸王的毒计。奸王利用奥菲利娅之兄雷欧提斯为父复仇的机会,密谋在比剑中用毒剑、毒酒来置哈姆莱特于死地。结果,哈姆莱特和雷欧提斯都中了毒剑,王后饮了毒酒,奸王也被刺死。王子哈姆莱特临死嘱托好友传播他的心愿。

虽然,在一场血淋淋的宫廷决斗中,他虽然杀死了阴险狡诈的新王,但自己的生命也结束在这"牢狱"般的宫廷中。

这是一部五幕剧。

第一幕:老王鬼魂显现,这是复仇的缘起。

第二幕:新王克劳狄斯心怀鬼胎,派原为哈姆莱特之友的罗森格兰兹等人对他展开试探。

第三幕:新王进一步利用哈姆莱特恋人奥菲利娅对其试探,而哈姆莱特佯装疯癫,通过俳pái优所演的戏证实了克劳迪斯的恶行,并因复仇误杀正在偷听的弄臣波格涅斯。

第四幕:新王为除后患,逼哈姆莱特去英国,欲借英王之手将他杀死,反被哈姆莱特抓住机会,假英王之手杀死了派去监视他的朝臣,返回丹麦。

第五幕:奥菲利娅忧伤而死,其兄雷欧提斯与哈姆莱特比剑。哈姆莱特在王后误服毒酒而死、雷欧提斯当众揭露国王害人阴谋后,将国王杀死,自己也中剑而亡。

故事主要人物和情节

哈姆莱特:

丹麦王子

霍拉旭:

哈姆莱特的朋友

波洛涅斯:

御前大臣

奥菲莉亚:波洛涅斯女儿

哈姆莱特心上人

罗森格兰兹:朝臣

吉尔登斯吞:朝臣

国王:哈姆莱特叔叔,

克劳迪亚斯

王后:哈姆雷特母亲

·第一部分(从开头到“霍拉旭 不要作声!谁来了?”)

回述哈姆莱特逃回丹麦的经过。

·第二部分(从“奥斯里克上”到“他们的水泡就破灭了”)

哈姆莱特对奥斯里克的嘲讽。

·第三部分(从“一贵族上”到结束)

哈姆莱特与雷欧提斯比剑决斗,中了克劳狄斯的圈套。

节选剧情结构

本课设计两课时

第一课时(讲读课文第一、二部分)

1.吃透文本

第一部分:(开头至“我也决不会动起那么大的火性来的”)写从英国逃回来的哈姆莱特向朋友霍拉旭说明事情真相,商讨复仇计划。

第二部分:(从“不要作声”至“他们的水泡就破裂了”写奸臣奥斯里克挑唆哈姆莱特比剑。

2.设疑激智

(1)剧中主要冲突和冲突意义是什么?

尽管矛盾重重,环环相扣,哈姆莱特和克劳狄斯的矛盾始终是主要矛盾。哈姆莱特与克劳狄斯的斗争,表面上看,是封建宫廷内部的斗争,但实质上却是新旧两种政治势力的斗争。克劳狄斯是英国日趋反动的王权的化身,在他身上,集中了一切封建统治者的狡诈残忍。而哈姆莱特是文艺复兴时期人文主义者的典型。二者具有不可调和的矛盾。从所选的作品可以看出,克劳狄斯诡计百出,想方设法除去哈姆莱特,而他惯用的手法是借刀杀人,这不仅反映出了封建统治者的残忍,也显现了他们的色厉内荏。

而哈姆莱特一次次识破诡计,推动情节发展,斗争由暗而明,转为更加激烈。四人的同归于尽,表明代表资产阶级改良主义的人文精神与封建势力的势不两立,以及资产阶级者斗争的决心。

(2)在课文节选的这一部分里,哈姆莱特表现出怎样的个性?他能不能避免与对手同归于尽的结局?

课文的主要内容是哈姆莱特和霍拉旭讲述他如何破坏掉克劳狄斯借刀杀人的阴谋,以及哈姆莱特掉入克劳狄斯设计的比剑圈套,最后敌对双方同归于尽。前一件事情表现了哈姆莱特敏感、机智,后一件事情表现了他草率、冒失。总的来看,哈姆莱特做事情没有计划性,他总是被事件推动着走,不能事先做周密的安排和准备。

从课文来看,哈姆莱特的对手克劳狄斯高居王位,老奸巨猾,善于耍阴谋诡计。和他相比,哈姆莱特势单力孤,鲁莽草率,不善于制订周密计划主动进攻敌人。他答应了“比剑”,就意味着克劳狄斯的阴谋已成功了一半。只是在比剑过程中出现的一些“变数”,如王后喝下毒酒,雷欧提斯也被他用毒剑刺中等,才使他有机会在临死之际用毒剑向克劳狄斯发出致命一击。所以说,哈姆莱特是很难避免这种厄运的。

(3)如何正确分析哈姆莱特这个人物形象?

哈姆莱特是古代丹麦的一个王子,他是一个人文主义者形象,这是一个充满矛盾的形象。一方面他接受了人文主义的影响,心中充满了美好的理想,希望生活中的一切如理想一样完美,而现实生活的一系列意外打破了他的理想。于是他要为父报仇,可是他内心又是矛盾,因为他想的不光只是为父报仇,而是扭转整个乾坤。在这样艰巨的任务面前,他想要行动也行动不起来,加上他性格过于内向、审慎及单枪匹马的处境,使他感到犹豫,因此最后只能是与敌人同归于尽。他的悲剧既有罪恶势力过于强大的客观原因,也有其内在性格弱点的主观原因。所以,哈姆莱特的悲剧是时代的悲剧,是人文主义者的悲剧。

(4)哈姆莱特这个形象为什么具有强烈的悲剧美?

哈姆莱特是一个英雄,但却是一个充满了悲剧的英雄,他被阴谋所杀,他因为封建势力的强大而亡,这是一个悲剧,而悲剧多具有一种深刻的美。悲剧存在的意义就在于,它不只是为了赢得人们一掬同情的眼泪,而是要通过悲剧产生、发展、结局的整个过程唤起人们对生命意义的严肃思索。

在《哈姆莱特》这一不朽剧作中,始终存在着善良与邪恶之间的一系列激烈的矛盾冲突。哈姆莱特作为该剧的主要角色,他的命运不可避免地处于这激烈矛盾冲突的漩涡之中。身为王子的哈姆莱特被莎翁塑造为生命之美的典型,他年轻英俊,坚毅勇敢,热爱自己的国家,热爱自己的父王和母后,有心爱的恋人奥菲莉娅,可以说,他的生命正处于人生最美好的时刻。

然而,这美好的生命时光瞬息之间又消失了,他是处于一种什么样的环境之中呢?我们看到,当时的丹麦宫廷一片混乱,老国王奇怪地驾崩,王后改嫁给新王,国外敌军压境,国内群情激愤、一触即发,而宫中却在通宵达旦地酗酒取乐,这一切,都在哈姆莱特年轻美好的生命中投下了巨大的阴影,从而使他郁郁寡欢,认为人间不过是一个“荒芜不治的花园,长满了恶毒的莠草”,这些已经为王子年轻的生命注入悲剧的因素。

面对阴险狡诈的新王,哈姆莱特开始了孤身复仇的行动:为了复仇,他失手杀死了恋人的父亲;为了复仇,他佯装疯狂失去了深爱的恋人;为了复仇,他对软弱的母亲冷言相向;为了复仇,他忍受着失去友情的痛苦。最后,在一场血淋淋的宫廷决斗中,他虽然杀死了阴险狡诈的新王,但自己的生命也结束在这“牢狱”般的宫廷中。

哈姆莱特形象之所以具有强烈的悲剧美,关键在于构成这一切的矛盾冲突,悲剧正是通过对冲突必然性的揭示,通过对有价值东西的毁灭,表达对真善美的肯定。哈姆莱特以自己的死赢得了对旧制度、旧势力道义上的胜利,悲壮而不悲观,使人们透过悲剧,从主人公的身上,看到了黑暗王国的一线光明。

第二课时(讲读课文第三部分)

1.吃透文本

第三部分:(从“一贵族上”至结尾)写哈姆莱特与雷欧提斯比剑,与敌同归于尽。

2.设疑激智

(1)如何理解《哈姆莱特》的现实性与浪漫性?

我们首先看看它的现实性。

虽然《哈姆莱特》的剧情发生在中世纪的丹麦,但是从剧中我们可以联想起当时英国的现实。剧中所发生的种种冲突,恰恰真实地反映了16世纪末17世纪初英国的社会矛盾。在悲剧一开场时,莎士比亚描写的就是一个动荡不安的局面。丹麦王的突然死去、鬼魂的出现,种种现象都给人一种劫难临头的感觉。从这一切可以看出,当时是一个乱世,难免要发生非常变故。

当权的国王克劳狄斯,在这乱世中扮演了一个丑恶的角色。他狠毒地害死了亲哥哥,篡夺了王兄的王位,又诱骗了王后,高高地坐在王位上。他分明是一个杀人犯,一个万恶不赦的小人。但是,他掩饰着内心的丑恶,在众人面前,带着仁慈贤明的假面具。为了试探哈姆莱特发疯的原因,耍手段派人刺探。为了达到目的,自己躲在暗处,不公开对付哈姆莱特,暗地里却两次安排借刀杀人的诡计,试图杀害哈姆莱特。从克劳狄斯的卑鄙行径可以看出,他并非一般的封建社会的暴君,他有封建专制君主的暴虐,也有原始积累时期资产阶级冒险家的狡诈。

克劳狄斯身为国王,却荒淫无度,每天只知道饮酒作乐,朝臣们也都致力于取悦君王。我们以波罗涅斯为例,他身为御前大臣,却昏庸无道,一味地献计、偷听、告密,为了卑鄙的勾当连自己的女儿也出卖,最后连自己的性命也没有保全。这一切都是腐朽的官僚制度的产物。罗森格兰兹和吉尔登斯吞是哈姆莱特的两个儿时好友,为了奉承主子,甘当国王的密探,出卖朋友。

总之,这些统治者的形象是:徒有冠冕堂皇的外表,内心却阴险狡诈,他们被利益冲昏了头脑,为了谋私利,不惜做伤天害理之事。旧的封建关系已经被瓦解了,统治集团受到了新的资产阶级利己主义恶习的影响,一股强大的社会恶势力正是由这样一批统治者形成的。

作者在运用现实主义手法的同时,也融汇进了浪漫主义的因素,从而使剧作的内容和形式更为和谐统一,色彩更为丰满诱人。作者的笔触,通过巧妙运用对白,透视出了人物的复杂深邃的感情世界。另外,通过想像而构成的一幕幕奇特怪异的场景,诸如夜半城楼鬼魂的显现,“戏中戏”的巧置机关,荒芜墓地中的戏谑与格斗等等,更是引人注目,动人心弦,充满浪漫诡谲的色调。

(2)如何认识奥斯里克和雷欧提斯这两个人物形象?

奥斯里克是一个趋炎附势的大臣。他见风使舵、圆滑世故,表面上看起来是个好人,但实际上相当狡黠。他主动为奸王出谋划策,并游说哈姆莱特,这个人是封建罪恶势力的自觉帮凶。对于这一点,哈姆莱特对他有着清醒的认识,对他憎恶至极。

雷欧提斯是一个令读者同情、惋惜的人物形象。由于受封建伦理道德的束缚,他充当了奸王刺杀哈姆莱特的工具。最后害人反害己,他是宫廷阴谋斗争中的牺牲品。

(3)哈姆莱特明知老奸巨猾的克劳狄斯想借他人之手除掉自己,为什么还要单枪匹马去迎战,以致以悲剧收场?

①无比的仇恨让他义无反顾,勇往直前。父王被杀害,母后被奸污,国恨家仇让主人公不顾一切。而克劳狄斯对警惕的哈姆莱特使出借刀杀人的伎俩,二者是你死我活的斗争。

②人文主义思想更加坚定了主人公向邪恶宣战的信念,正义的火焰已在其心头燃起,他有充足的理由和信心去面对决斗。

③哈姆莱特身上存在着弱点,一是脱离了群众,孤军奋战必然导致失败的结局;二是年轻气盛的他怎么也难以想到克劳狄斯竟有如此狠招:让他胜则饮毒酒而死,败则遭毒剑而亡。

(4)《哈姆莱特》在文学艺术上有什么特点?

①生动丰富的情节,清晰的线索(复仇:哈姆莱特为主线,雷欧提斯为副线),形成多样化的戏剧冲突,增加了作品的可读性。

②个性鲜明的人物形象(哈姆莱特由快乐王子变成忧郁王子),真实可信。

③广阔的社会背景(福斯塔夫式的背景:宫廷——家庭、深闺——墓地、乡下——城市),人物活动与社会背景密不可分,后者为前者服务。

④丰富多彩且具有个性化的语言。(哈姆莱特:先语言明快,后忧郁。双关语:“生存还是毁灭。”)

(5)节选的这部分情节的生动性和丰富性表现在哪里?

生动性表现在;一是表面波平如镜,人物都客客气气、温文尔雅,但背后的阴谋却令人不寒而栗;二是人物语言或文雅或质朴,或缓或急,非常生动;三是人物形象生动,个性突出,如国王的阴险、雷欧提斯的良心未泯、哈姆莱特的正直勇敢。

丰富性表现在:一是两个报仇的线索交织在一起,哈姆莱特与国王的矛盾,雷欧提斯与哈姆莱特的矛盾;二是比剑时各人的言行、心理,极具个性,复杂多样;三是结局的出人意料及哈姆莱特的嘱托,都有丰富的内涵。

(6)如何理解“哈姆莱特的悲剧是人文主义者的悲剧,也是时代的悲剧”这一说法?

莎士比亚是文艺复兴时期的作家,而文艺复兴的一个基本思潮是人文主义的觉醒,《哈姆莱特》的主题就是歌颂人文主义的理想。哈姆莱特赞叹人类是“宇宙的精华,万物的灵长”,思考“生存还是毁灭”这个“值得考虑的问题”,体现出强烈的时代色彩,表现出对人生的深切关注。哈姆莱特在很大程度上其实就是人文主义的化身,相比之下,克劳狄斯则是一个封建等级秩序的维护者,是人文主义的反面形象。

哈姆莱特向克劳狄斯报仇,可以理解为人文主义向封建等级秩序挑战,只是由于封建势力的强大和人文主义的刚刚兴起,哈姆莱特在复仇的过程中,最终灭亡了,但他也亲手杀死了克劳狄斯,揭示了人文主义在文艺复兴时期完全胜利的艰难性。

(7)如何理解“一千个读者就有一千个哈姆莱特”这句话?

哈姆莱特是一个仁者见仁、智者见智的人物形象。如歌德把他复仇的延宕归结为他的懦弱无能、多愁善感;柯勒律治认为敏感与过多的思考才造成了他的悲剧;法国著名作家雨果说:“哈姆莱特像我们每一个人一样真实,但又要比我们伟大。他是一个巨人,却是一个真实的人。因为哈姆莱特不是你,也不是我,而是我们大家。哈姆莱特不是某一个人,而是人。”

对哈姆莱特这个人,人们大致有以下几种理解:

①哈姆莱特是一个快乐的王子。他在国外留学,接受了人文主义教育,对人生、对世界都有新的看法。他是一个有着美好理想的青年,希望自己的国家也同样美好。

②哈姆莱特是一个忧郁的王子。父亲被害,母亲再嫁,友情、爱情的背叛,一系列变故接踵而来,打破了他的理想,他变得冷静而清醒,看到了现实的丑恶。为父亲复仇的意念,又引导他投入现实斗争中。他对现实罪恶的认识越深刻,他的内心就越痛苦,以至于对自己原有的理想产生了怀疑,陷入思想危机,这才变得精神忧郁。

③哈姆莱特是一个有思想的王子。他目光敏锐,思想深刻,又有高度的社会责任感。当他听到父亲的鬼魂揭发事情真相后,马上意识到一切反常现象的根源在于时代的颠倒混乱,自己的责任不仅是为父报仇,而且还要重整乾坤。“这是一个颠倒混乱的时代,哎,倒霉的我却要负起重整乾坤的责任。”他开始探索完成任务的最佳途径,但这又不是他一个人的力量所能及的。

总之,哈姆莱特这个典型形象性格极为丰富,体现了人文主义者的进步性与局限性。他热爱人类,善于思索。他的性格与环境之间的矛盾形成了他忧郁的个性基调,但从全剧看,他的性格又是欢乐、忧郁、延宕等方面的统一。

一千个观众就有一千个哈姆莱特,描述一下你心中的哈姆莱特

该剧的悲剧冲突是建立在性格冲突之上的,性格产生了行动,行动导致了冲突,冲突导致了流血,终至造成悲剧。哈姆莱特嫉恶如仇的高尚品质,使他把替父复仇、重整乾坤当作他生命的整个存在。在那特定的历史条件下,这种性格注定哈姆莱特走向灭亡。哈姆莱特如果是一个麻木不仁的人,也许是个快乐王子,而不是忧郁王子,和他叔叔和平共处,相安无事,过着荣华富贵的生活,等着继位就可以了。正因为他的伟大的本性和不同凡俗的精神境界导致了悲剧的结果。

通过矛盾冲突塑造了一个内向深沉、有着痛苦与彷徨复杂情感的人文主义思想家的典型人物。展示了当时波澜壮阔的历史图画,深刻地反映了先进的人文主义理想与英国黑暗现实尖锐复杂的矛盾。

主 旨

一千个观众

就有一千个哈姆莱特

人物形象·哈姆雷特

哈姆雷特是文艺复兴时代人文主义者的典型。

在父死母嫁的悲剧发生之前,他对一节都充满了希望,理想崇高、思想深刻,相信理想是会实现的。他肯定人、相信人,由衷地赞美人。他能平等待人,不以王子自居。他反对封建的血统论,认为“胖胖的国王跟瘦瘦的乞丐是一个桌子上两道不同的菜。”他肯定尘世生活,赞美和追求爱情。

哈姆莱特成长记录

A、充满理想的快乐王子

哈姆莱特成长记录

A、充满理想的快乐王子

B、理想破灭、精神忧郁、思想危机

哈姆莱特成长记录

A、充满理想的快乐王子

B、理想破灭、精神忧郁、思想危机

C、深入思考、寻找出路

哈姆莱特成长记录

A、充满理想的快乐王子

B、理想破灭、精神忧郁、思想危机

C、深入思考、寻找出路

D、在思考中行动

哈姆莱特成长记录

善良忧郁的王子 愁容满面 沉默寡言

性格也有明朗的一面,诙谐幽默

忧郁厌世、软弱迟疑、优柔寡断

To be or not to be

聪明机智,有勇有谋,敢爱敢恨

快乐的王子

“朝臣的眼睛、学者的辩舌、军人的利剑、国家所瞩望的一朵娇花;时流的明镜、人伦的雅范、举世注目的中心”

——奥菲利亚

忧郁的王子

“人,不过是泥土捏成的生命!”

“人间,是长满恶毒莠草的荒原。”

“世界,就是一座大监狱,而丹麦,又是其中最坏的一间。

——哈姆莱特

犹豫的王子

“To be, or not to be,

that is the question.”

——hamelt

哈姆雷特悲剧的根源

A、主观原因:哈姆雷特是人文主义者,也是个人主义者,他的斗争是孤军奋战,失败也就是必然的。这是一个人文主义者的悲剧。

B、客观原因:他所处的时代还没有提供先进分子必然胜利的条件,敌我力量的对比还过于悬殊,这就造成了“历史的必然要求和这个要求的实际上不可能实现之间的悲剧性的冲突。”因此,这是一个时代的悲剧。

哈姆雷特形象的意义

A、揭示了新旧交替时代尖锐的社会矛盾,反映了新兴资产阶级与封建势力之间斗争的残酷性;

B、宣扬了人文主义思想;

C、起到了唤起民众,奋起反抗封建势力的作用。

莎士比亚剧作语言特点

莎士比亚是世界公认的语言大师,他的语言丰富而富于形象性。如课文中哈姆莱特时而高雅、时而粗俗、时而晦涩难懂的语言,就恰到好处地表现了他的心理活动和他复杂深沉的个性特征。尤其是他的那段感情灼热、忧郁彷徨的长篇独白,更在揭示他内心的矛盾的同时,展示了莎士比亚语言的丰富性和生动性。

1、语言生动精炼,一方面运用书面语言和口语,一方面也广泛采用民间谚语和俚语,灵活丰富。

莎士比亚还善于运用人物之间富有强烈的对比性的语言,来突出人物形象。有正反面形象之间的对比,也有正面同类人物之间的对比。如哈姆莱特的激情和深沉与克劳狄斯的阴沉和邪气,哈姆莱特的矛盾与优柔寡断和奥菲利娅的单纯与深情惋惜都形成了鲜明的对比,他们的语言都适合各自的身份地位及个性特点,真可谓各如其人,各有个性。

2、人物语言具有个性化、形象化。

莎士比亚还善于运用比喻、隐喻等形象化的语言,有效地突出了人物的性格特征,揭示了人物的内心世界和感情的变化。这些语言就极富抒情性和形象性。例子很多,请同学们在阅读欣赏中找一找,并注意品味。

比喻修辞格的运用

我的幻想也像铁匠的砧石一样漆黑一团了

哈姆雷特复杂心理,既想知道真相,又怕知道真相

我过的是变色蜥蜴的生活

内心痛苦,想知道父王死因,又要隐藏心事

(开场词很短)正像女人的爱情

讽刺奥菲莉亚对感情的背叛

修辞手法运用体现了哈姆雷特的机智,幽默,这种语言风格与哈姆莱特装疯卖傻的精神状态相一致

3、大量运用修辞格,善于形象比喻,语言具有音韵节奏之美,充满诗意。

借喻奸王露出狐狸尾巴

给一响空抢吓坏了吗?

让那有毛病的马惊跳退缩吧

“有毛病的马”喻奸王,表现哈姆莱特的聪明

《哈姆莱特》突出地表现了莎剧多情节、多线索的结构特征。该剧有三条复仇情节的线索交织在一起,以哈姆莱特为父复仇为主线,以雷欧提斯和福丁布拉斯为副线,三条线相互联系,又彼此衬托。在复仇情节之外,剧中写了哈姆莱特和奥菲利娅之间的不幸爱情;哈姆莱特与霍拉旭之间真诚的友谊及罗森格兰兹、吉尔登斯吞对哈姆莱特友谊的背叛;御前大臣波洛涅斯一家父子兄妹之间的关系。所有这些又都起着充实、推动主要情节的作用。

艺术特色

名家说法

哈姆莱特不单只是个悲剧英雄,而且是一个多思想的少年。(梁实秋)

名家说法

哈姆莱特不单只是个悲剧英雄,而且是一个多思想的少年。(梁实秋)

哈姆莱特挑着理性的灯笼在寻找大写的人。(苏联·阿尼克斯特)

名家说法

哈姆莱特不单只是个悲剧英雄,而且是一个多思想的少年。(梁实秋)

哈姆莱特挑着理性的灯笼在寻找大写的人。(苏联·阿尼克斯特)

哈姆莱特是一位公子,不是一位英雄,报仇的事他不配干,所以迁延不决。(歌德)

名家说法

哈姆莱特像我们每一个人一样真实,但又要比我们伟大。他是一个巨人,却是一个真实的人。因为哈姆莱特不是你,也不是我,而是我们大家。哈姆莱特不是某一个人,而是人。 (雨果)

名家说法

文艺复兴时代人文主义者的典型

文艺复兴时代人文主义者的典型

· 哈姆莱特身上寄托着

资产阶级的人文主义

理想

文艺复兴时代人文主义者的典型

· 哈姆雷特的毁灭,揭

示了人文主义的时代

悲剧。

· 哈姆莱特身上寄托着

资产阶级的人文主义

理想

· 用人权反对神权至上

· 用个性解放反对禁欲主义

· 用科学反对蒙昧主义

文艺复兴时期的人文主义理念

克劳狄斯

· 封建君主的残忍

克劳狄斯

· 封建君主的残忍

· 阴谋家的阴险

克劳狄斯

· 封建君主的残忍

· 阴谋家的阴险

· 伪君子和善的虚伪

克劳狄斯

王 后

王 后

·一个软弱的女人

王 后

·一个软弱的女人

·一个愧疚的母亲

奥菲利娅

奥菲利娅

· 善良 痴情的女人

奥菲利娅

· 善良 痴情的女人

· 单纯 顺从的女儿

活着,还是去死,这真是一个值得思虑的问题。去忍受那狂暴的命运无情的的摧残,还是挺身反抗那无边的烦恼,把它扫一个干净。

去死,去睡,就结束了,如果睡眠能结束我们心灵的创伤,和肉体所承受的千百样痛苦,那真是求之不得的天大的好事。去死,去睡,去睡,也许会做梦。呃,这就麻烦了,即使摆脱了这尘世可在这死的睡眠里,又会做出什么梦呢?真得想一想。

课外欣赏

呃,就这点顾虑,使人受着终身的折磨,谁甘心忍受那鞭挞和嘲弄、受人压迫、受尽诬蔑和轻视、忍受那失恋的痛苦、法庭的拖延、衙门的横征暴敛。默默无闻的劳碌却只换来多少凌辱,但他只要自己用一把尖刀就能解脱了。

谁也不甘心呻吟流泪拖着这残生,可是,对死后又感觉到恐惧,又从来没有任何人从死亡的国土里回来,因此动摇,宁愿忍受这目前的苦难,而不愿投奔向另一种苦难。

呃,顾虑就使我们都变成了懦夫,使得那果断的本色,蒙上了一层思虑的惨白的容颜。本来可以做出伟大的事业,由于思虑就化为乌有了,那行动的能力全丧失了。

罗密欧:亲爱的朱丽叶,你为什么仍然这样美丽?难道那虚无的死亡,那枯瘦可憎的妖魔,也是个多情种子,所以把你藏匿在这幽暗的洞府里做他的情妇吗?……眼睛,瞧你的最后一眼吧!手臂,作你最后一次的拥抱吧!嘴唇,啊!你呼吸的门户,用一个合法的吻,跟网罗一切的死亡订立一个永久的契约吧!来,苦味的向导,绝望的领港人,现在赶快把你的厌倦于风涛的船舶向那巉岩上冲撞过去吧!为了我的爱人,我干了这一杯!

课外欣赏

看到这些强烈的词句你怎样想?它们是这样出人意料,不是迟缓地吃力地一个跟着一个而来,而是流畅地大量地成千上万蜂拥而来,犹如泉水中涌出无数水泡,簇拥在一起,纷纭杂沓,层出不穷,使人来不及看到它们的扩展,也来不及看到它们的消失。”

——法·泰纳

艺术特色

《哈姆莱特》突出地表现了莎剧多情节、多线索的结构特征。该剧有三条复仇情节的线索交织在一起,以哈姆莱特为父复仇为主线,以雷欧提斯和福丁布拉斯为副线,三条线相互联系,又彼此衬托。在复仇情节之外,剧中写了哈姆莱特和奥菲利娅之间的不幸爱情;哈姆莱特与霍拉旭之间真诚的友谊及罗森格兰兹、吉尔登斯吞对哈姆莱特友谊的背叛;御前大臣波洛涅斯一家父子兄妹之间的关系。所有这些又都起着充实、推动主要情节的作用。

《哈姆雷特》的影响

这是上海人艺演出的京剧《哈姆雷特》

【答案】 C(C登堂入室:比喻学问或技能从浅到深,循序渐进,达到更高的水平。A浑身解数:所有的本领,全部的手段本事。B不时之需:说不定什么时候会出现的需要。D权宜之计:指为了应付某种情况而暂时采取的办法)

【答案】 B(B.久假不归:假:借;归:归还。指长期借去,不归还。在这句话中“久假不归”被误用为长期请假不归。A.一文不名:一个钱都没有。形容非常贫困。C.不易之论:内容正确,不可更改的言论。D.不负众望:不辜负大家的期望。)

3.下列句子中,没有语病的一句是( )

A.多年来,红桥市场凭借丰富的商品、可靠的质量、合理的价格、周到的服务吸引了大量顾客,其中有20%是国际友人慕名前来。

B.未来五年内,所有公共交通设施将配备红十字急救箱,并对司乘人员进行急救知识培训,以有效增强公共交通设施的安全。

C.艺术团将传统表演与现代舞台科技相结合,大胆创作出一批符合当代观众欣赏的节目,使皮影戏这一古老剧种焕发了青春。

D.西方国家对孔子学说并不陌生,早在西方启蒙运动时期,中国的许多古代哲学思想,特别是孔子思想,就已通过传教士传到西方。

【答案】 D(A项,句式杂糅,应为“其中有20%是国际友人”;B项,搭配不当,“公共交通设施”不能“培训”;C项,成份残缺,应为“符合……口味或需要”)

4.与下列文学常识的表述,对应正确的一项是( )

①他,头戴峨冠,身佩兰草,徜徉在汨罗江畔,为民生多艰“长太息”,当国家衰亡之时,仍以纵身一跃坚守着理想。

②他,少年从戎,立志报国,跃马于大江南北,为收复中原而“挑灯看剑”,抒写理想抱负,以豪放词风闻名词坛。

③他,是中国古典戏剧的标志性人物,擅长一种把歌曲、宾白、舞蹈结合起来的艺术形式,一曲《滚绣球》感动古今。

④他,善于用十四行诗抒写人性,是英国文艺复兴时期伟大的戏剧天才,创造的丹麦王子哈姆雷特的形象脍炙人口。

A.①屈原 ②陆游 ③马致远 ④莎士比亚

B.①宋玉 ②辛弃疾 ③马致远 ④巴尔扎克

C.①屈原 ②辛弃疾 ③关汉卿 ④莎士比亚

D.①宋玉 ②陆游 ③关汉卿 ④巴尔扎克

【答案】 C

哈姆莱特

莎士比亚

教学目的

一 读懂课文的字面意义和深层含义,体会课文通过尖锐的戏剧冲突、曲折的故事情节刻画典型人物的写作特点。

二 用心品味课文丰富多彩而又个性化的艺术语言。

教学重点、难点

1、了解莎士比亚及其作品,理解作品的主题。

2、把握哈姆莱特复杂的人物性格;品味诗一般的语言。

3、理解本剧充溢的人文主义理想及强烈的反封建意义。

1564年4月26日他出生了,默默无闻。1616年4月26日他去世了,举世闻名。在整整52年的生涯中,他为世人留下了37个剧本,一卷14行诗和两部叙事长诗。

他的剧本至今还在世界各地演出。在他生日的那天,每年都有许多国家在上演他的剧本纪念他。马克思称他是“最伟大的戏剧天才”。

他就是英国文艺复兴时期最杰出的艺术大师——莎士比亚

“放弃时间的人,时间也放弃他”。“智慧里没有书籍,就好象鸟儿没有翅膀。”这是他的名言,也是他能在艺术天地里自由飞翔,成为一代艺术大师的秘密。

猜猜他是谁?

“放弃时间的人,时间也放弃他”。

“智慧里没有书籍,就好象鸟儿没有翅膀。”

年轻人,你听我说:

在西方,每家都必备两本书。

一本是《圣经》,

另一本是莎士比亚全集。

在西方世界,一般人家必备的两本书,一本是《圣经》,一本就是《莎士比亚全集》。1984年选举世界10名伟大作家,莎士比亚名列第一。这些都说明莎士比亚是有史以来最负盛名的作家。他被誉为“奥林匹亚山上的宙斯”,他的戏剧已被公认为是不可企及的典范。

37个剧本

莎士比亚

两部叙事长诗

最伟大的戏剧天才(马克思)

154首十四行诗

英国文艺复兴时期

最杰出的艺术大师

(1564--1616)

四大悲剧:

《哈姆雷特》《奥赛罗》

《李尔王》《麦克白》

四大喜剧:

《仲夏夜之梦》《威尼斯商人》

《皆大欢喜》《无事生非》

莎士比亚(1564-1616):英国文艺复兴时期伟大的戏剧家和诗人,人文主义最杰出的代表,近代欧洲文学的奠基者之一。

《哈姆雷特》优柔寡断导致的悲剧

四大悲剧

《奥赛罗》妒忌猜疑导致的悲剧

《李尔王》世态炎凉中真情的悲剧

《麦克白》没有节制的野心导致的悲剧

历史剧:

喜剧:

悲剧:

《亨利四世》

《仲夏夜之梦》

《威尼斯商人》

《第十二夜》

《罗密欧与朱丽叶》

莎士比亚的戏剧创作生涯

莎士比亚的戏剧写作分为3个时期:

①历史剧和喜剧时期:作品有《理查三世》、《亨利四世》(上、下)和《亨利五世》等9部历史剧,《驯悍记》、《仲夏夜之梦》、《威尼斯商人》、《无事生非》、《皆大欢喜》、《第十二夜》等10部喜剧,悲剧《罗密欧与朱丽叶》也是这个时期的作品;

②悲剧时期:作品有《哈姆雷特》、《奥赛罗》、《李尔王》、《麦克白》、《尤利乌斯·恺撒》、《雅典的泰门》、《安东尼与克莉奥佩特拉》等;

③传奇剧时期:《暴风雨》等作品充满童话式的想像,富于明快的节奏。他的剧作中充满了诗化的语言,令人回味无穷,所用词汇在15000个之上,并善于用比喻、隐喻、双关语,其中许多语言已经成了英文中的成语和典故,极大地丰富了英语词汇。

宁可不要 100个印度,

也不能没有莎士比亚。

——英国谚语

①必须以英雄人物的死亡而结束。主

人公虽然死了,令人心痛,但他为之奋斗的理想却胜利了,使人感到前途光明。悲剧主人公之死给人以悲壮感,而不是单纯的悲哀、悲观。

莎翁悲剧的特点

①必须以英雄人物的死亡而结束。主

人公虽然死了,令人心痛,但他为之奋斗的理想却胜利了,使人感到前途光明。悲剧主人公之死给人以悲壮感,而不是单纯的悲哀、悲观。

②悲剧的主人公必须是贵族。

③悲剧人物的行动必须出自他们本人

的意志和内心,即悲剧人物之所以走向不幸的结局,不能归咎于客观原因,而应由自己负责。

莎翁悲剧的特点

莎士比亚语言特点

从修辞角度看:

比喻、排比使语言更形象生动

从语感来看:

富丽华美、文采斐然

从表现手段上看:

含蓄、诗化

威廉·莎士比亚

William Shakespeare

(1564-1616)

他不属于一个时代!

他属于所有的世纪!

他是人类最伟大的戏剧天才!

影响历史进程的100本书之一

人类有史以来杰出的经典戏剧

哈佛大学113位教授推荐的最有影响的书

1986年法国《读书》杂志推荐的理想藏书

完成于1601年的《哈姆莱特》,是文艺复兴时期的巨人--莎士比亚戏剧创作的最高成就,也是莎学研究的最大课题。

《哈姆莱特》是戏剧诗人之王莎士比亚的灿烂王冠上面的一颗最光辉的钻石。

--俄国著名文学批评家 别林斯基

写作背景

莎士比亚生活在欧洲历史上封建制度日趋没落、资本主义兴起的交替时代。为了资本主义的发展,在思想领域新兴的资产阶级文艺对封建文化展开了激烈的斗争,这就是欧洲历史上著名的“文艺复兴”时期,莎士比亚就是这一时代最杰出的戏剧家和诗 人。本剧取材于12世纪的一部丹麦史,作者用人文主义的观点,把这个只是单纯为父复仇的故事,改写成一部深刻反映时代面貌、具有强烈反封建意识的悲剧。

了解背景

莎士比亚是欧洲文艺复兴时期英国伟大的诗人和戏剧家。他生活在欧洲历史上封建制度日趋没落、资本主义逐渐兴起的新旧交替的时代。哈姆莱特是古代丹麦的王子。莎士比亚故意以超越时代的误差将哈姆莱特搬到伊丽莎白统治末年的英国现实中来。此时的英国,社会矛盾激化,宫廷生活挥霍浪费,社会动乱不堪,王室与资产阶级的矛盾越来越尖锐。莎士比亚借哈姆莱特之口,无情地揭露了当时社会的黑暗与不公平,充分表现了他的人文主义思想。

哈姆莱特的故事取材于中世纪的丹麦史,在莎士比亚之前这个故事就曾不止一次地被改编过,但莎士比亚却在旧有的故事框架上写出了一部具有全新意义的作品。从情节结构来看,这部作品是一部典型的复仇剧。中心人物是丹麦王子哈姆莱特,他在德国威登堡大学读书时,接到了父王去世的消息,于是赶回王宫奔丧。就在父王去世不到两个月,母后又嫁给了叔父克劳狄斯。克劳狄斯也因此攫取了本该属于王子哈姆莱特的王位。王子从父王的鬼魂那里得到昭示:自己不是死于意外,而是被自己的兄弟克劳狄斯毒害而死。

在这位戏剧大师的几部悲剧作品中间,就人物性格的内在表现来看。《哈姆莱特》是最令人觉得扑朔迷离的,或者说,是最富于哲学意味的,因此也是最令后世议论纷纭的。其中如父王为恶叔所弑、王位被篡、母后与凶手乱伦而婚、王储试图复仇而装疯等基本情节,均可见于古老的北欧传说,特别是在丹麦拉丁文历史学家萨克索所著的《丹麦史实》的一篇《阿姆列特》中已有了故事的大体框架。这些尘封已久的原始资料,本来只记载着一些粗略的情节和苍白的姓名,毫无性格与动作可言,但在莎士比亚笔下,却出现了一群鲜活的人物。

丹麦王驾崩,但幽魂不散,将被害真情告于哈姆雷特王子。王子叔父克劳迪斯服丧未满二个月,即霸占先王后并继承王位。丞相波罗尼斯依附奸贼,强迫女儿奥菲利娅与王子绝交,奥菲利娅之兄雷欧提斯亦从中作梗。王子装疯卖傻骗过所有的人,为证实幽魂所言真假,导演一场老王被毒杀无言短剧,请新王和新后观赏,叔父当场色变。皇后与王子对话,丞相躲在幕后偷听,为王子所误杀。奥菲利娅难忍情人发疯及失父之痛投河自尽,引起雷欧提斯心头之恨,与克劳迪斯共谋陷害王子。比剑时在剑锋放毒,并在赏酒时下剧毒,皇后误饮毒酒。雷欧提斯背后攻击王子,自己亦为毒剑所伤,临死告知王子真相,一切皆为新王所设计,王子报了仇,死前托咐友人霍拉旭将真相告白于天下。

剧情简介

傀儡kuílěi 觊觎j ì yú

吮sh n舐shì 害臊hài sào

缔结 dì 厮守sī 郁郁寡欢 貂皮diāo

海报与剧照剪辑

欣赏:

《哈姆莱特》

《哈姆莱特》也译作《王子复仇记》,是莎士比亚的代表作。写的是丹麦王子哈姆莱特为父报仇的故事。这出悲剧的情节是这样的:

丹麦王子哈姆莱特在威登堡大学读书期间突然遭遇了一系列不幸和家庭变故——

父亲暴亡,叔叔克劳狄斯篡位,母亲改嫁给了叔叔。这一切使他陷入了巨大的痛苦之中。后来父亲的鬼魂告诉他自己是被他的叔父毒死的。哈姆莱特认为他现在的为父复仇不只是为了他自己,而是整个社会、国家的问题。他自己要肩负起这个重整乾坤的重任。

他考虑问题的各个方面,又怕泄露心事,又怕鬼魂是假的,怕落入坏人的圈套。

他心烦意乱,忧郁寡欢,只好装疯卖傻以迷惑仇敌,等待时机复仇。

克劳狄斯觉察到了危险,想方设法除掉他。而哈姆莱特为了进一步证实事实真相,也授意戏班进宫演了一出恶人杀兄、篡位、娶嫂的戏剧。克劳狄斯果然惊恐万分,仓皇退席。哈姆莱特的母亲企图劝说他忍让,却受到了他的指责,激愤中哈姆莱特误杀了情人奥菲利娅的父亲。狡猾的克劳狄斯这时派哈姆莱特出使英国,背后命人暗地将他处死。

哈姆莱特察觉内情后中途逃回丹麦。回来后知道情人奥菲利娅因父死、爱人远离而发疯落水溺死。

哈姆莱特悲愤交加,中了奸王的毒计。奸王利用奥菲利娅之兄雷欧提斯为父复仇的机会,密谋在比剑中用毒剑、毒酒来置哈姆莱特于死地。结果,哈姆莱特和雷欧提斯都中了毒剑,王后饮了毒酒,奸王也被刺死。王子哈姆莱特临死嘱托好友传播他的心愿。

虽然,在一场血淋淋的宫廷决斗中,他虽然杀死了阴险狡诈的新王,但自己的生命也结束在这"牢狱"般的宫廷中。

这是一部五幕剧。

第一幕:老王鬼魂显现,这是复仇的缘起。

第二幕:新王克劳狄斯心怀鬼胎,派原为哈姆莱特之友的罗森格兰兹等人对他展开试探。

第三幕:新王进一步利用哈姆莱特恋人奥菲利娅对其试探,而哈姆莱特佯装疯癫,通过俳pái优所演的戏证实了克劳迪斯的恶行,并因复仇误杀正在偷听的弄臣波格涅斯。

第四幕:新王为除后患,逼哈姆莱特去英国,欲借英王之手将他杀死,反被哈姆莱特抓住机会,假英王之手杀死了派去监视他的朝臣,返回丹麦。

第五幕:奥菲利娅忧伤而死,其兄雷欧提斯与哈姆莱特比剑。哈姆莱特在王后误服毒酒而死、雷欧提斯当众揭露国王害人阴谋后,将国王杀死,自己也中剑而亡。

故事主要人物和情节

哈姆莱特:

丹麦王子

霍拉旭:

哈姆莱特的朋友

波洛涅斯:

御前大臣

奥菲莉亚:波洛涅斯女儿

哈姆莱特心上人

罗森格兰兹:朝臣

吉尔登斯吞:朝臣

国王:哈姆莱特叔叔,

克劳迪亚斯

王后:哈姆雷特母亲

·第一部分(从开头到“霍拉旭 不要作声!谁来了?”)

回述哈姆莱特逃回丹麦的经过。

·第二部分(从“奥斯里克上”到“他们的水泡就破灭了”)

哈姆莱特对奥斯里克的嘲讽。

·第三部分(从“一贵族上”到结束)

哈姆莱特与雷欧提斯比剑决斗,中了克劳狄斯的圈套。

节选剧情结构

本课设计两课时

第一课时(讲读课文第一、二部分)

1.吃透文本

第一部分:(开头至“我也决不会动起那么大的火性来的”)写从英国逃回来的哈姆莱特向朋友霍拉旭说明事情真相,商讨复仇计划。

第二部分:(从“不要作声”至“他们的水泡就破裂了”写奸臣奥斯里克挑唆哈姆莱特比剑。

2.设疑激智

(1)剧中主要冲突和冲突意义是什么?

尽管矛盾重重,环环相扣,哈姆莱特和克劳狄斯的矛盾始终是主要矛盾。哈姆莱特与克劳狄斯的斗争,表面上看,是封建宫廷内部的斗争,但实质上却是新旧两种政治势力的斗争。克劳狄斯是英国日趋反动的王权的化身,在他身上,集中了一切封建统治者的狡诈残忍。而哈姆莱特是文艺复兴时期人文主义者的典型。二者具有不可调和的矛盾。从所选的作品可以看出,克劳狄斯诡计百出,想方设法除去哈姆莱特,而他惯用的手法是借刀杀人,这不仅反映出了封建统治者的残忍,也显现了他们的色厉内荏。

而哈姆莱特一次次识破诡计,推动情节发展,斗争由暗而明,转为更加激烈。四人的同归于尽,表明代表资产阶级改良主义的人文精神与封建势力的势不两立,以及资产阶级者斗争的决心。

(2)在课文节选的这一部分里,哈姆莱特表现出怎样的个性?他能不能避免与对手同归于尽的结局?

课文的主要内容是哈姆莱特和霍拉旭讲述他如何破坏掉克劳狄斯借刀杀人的阴谋,以及哈姆莱特掉入克劳狄斯设计的比剑圈套,最后敌对双方同归于尽。前一件事情表现了哈姆莱特敏感、机智,后一件事情表现了他草率、冒失。总的来看,哈姆莱特做事情没有计划性,他总是被事件推动着走,不能事先做周密的安排和准备。

从课文来看,哈姆莱特的对手克劳狄斯高居王位,老奸巨猾,善于耍阴谋诡计。和他相比,哈姆莱特势单力孤,鲁莽草率,不善于制订周密计划主动进攻敌人。他答应了“比剑”,就意味着克劳狄斯的阴谋已成功了一半。只是在比剑过程中出现的一些“变数”,如王后喝下毒酒,雷欧提斯也被他用毒剑刺中等,才使他有机会在临死之际用毒剑向克劳狄斯发出致命一击。所以说,哈姆莱特是很难避免这种厄运的。

(3)如何正确分析哈姆莱特这个人物形象?

哈姆莱特是古代丹麦的一个王子,他是一个人文主义者形象,这是一个充满矛盾的形象。一方面他接受了人文主义的影响,心中充满了美好的理想,希望生活中的一切如理想一样完美,而现实生活的一系列意外打破了他的理想。于是他要为父报仇,可是他内心又是矛盾,因为他想的不光只是为父报仇,而是扭转整个乾坤。在这样艰巨的任务面前,他想要行动也行动不起来,加上他性格过于内向、审慎及单枪匹马的处境,使他感到犹豫,因此最后只能是与敌人同归于尽。他的悲剧既有罪恶势力过于强大的客观原因,也有其内在性格弱点的主观原因。所以,哈姆莱特的悲剧是时代的悲剧,是人文主义者的悲剧。

(4)哈姆莱特这个形象为什么具有强烈的悲剧美?

哈姆莱特是一个英雄,但却是一个充满了悲剧的英雄,他被阴谋所杀,他因为封建势力的强大而亡,这是一个悲剧,而悲剧多具有一种深刻的美。悲剧存在的意义就在于,它不只是为了赢得人们一掬同情的眼泪,而是要通过悲剧产生、发展、结局的整个过程唤起人们对生命意义的严肃思索。

在《哈姆莱特》这一不朽剧作中,始终存在着善良与邪恶之间的一系列激烈的矛盾冲突。哈姆莱特作为该剧的主要角色,他的命运不可避免地处于这激烈矛盾冲突的漩涡之中。身为王子的哈姆莱特被莎翁塑造为生命之美的典型,他年轻英俊,坚毅勇敢,热爱自己的国家,热爱自己的父王和母后,有心爱的恋人奥菲莉娅,可以说,他的生命正处于人生最美好的时刻。

然而,这美好的生命时光瞬息之间又消失了,他是处于一种什么样的环境之中呢?我们看到,当时的丹麦宫廷一片混乱,老国王奇怪地驾崩,王后改嫁给新王,国外敌军压境,国内群情激愤、一触即发,而宫中却在通宵达旦地酗酒取乐,这一切,都在哈姆莱特年轻美好的生命中投下了巨大的阴影,从而使他郁郁寡欢,认为人间不过是一个“荒芜不治的花园,长满了恶毒的莠草”,这些已经为王子年轻的生命注入悲剧的因素。

面对阴险狡诈的新王,哈姆莱特开始了孤身复仇的行动:为了复仇,他失手杀死了恋人的父亲;为了复仇,他佯装疯狂失去了深爱的恋人;为了复仇,他对软弱的母亲冷言相向;为了复仇,他忍受着失去友情的痛苦。最后,在一场血淋淋的宫廷决斗中,他虽然杀死了阴险狡诈的新王,但自己的生命也结束在这“牢狱”般的宫廷中。

哈姆莱特形象之所以具有强烈的悲剧美,关键在于构成这一切的矛盾冲突,悲剧正是通过对冲突必然性的揭示,通过对有价值东西的毁灭,表达对真善美的肯定。哈姆莱特以自己的死赢得了对旧制度、旧势力道义上的胜利,悲壮而不悲观,使人们透过悲剧,从主人公的身上,看到了黑暗王国的一线光明。

第二课时(讲读课文第三部分)

1.吃透文本

第三部分:(从“一贵族上”至结尾)写哈姆莱特与雷欧提斯比剑,与敌同归于尽。

2.设疑激智

(1)如何理解《哈姆莱特》的现实性与浪漫性?

我们首先看看它的现实性。

虽然《哈姆莱特》的剧情发生在中世纪的丹麦,但是从剧中我们可以联想起当时英国的现实。剧中所发生的种种冲突,恰恰真实地反映了16世纪末17世纪初英国的社会矛盾。在悲剧一开场时,莎士比亚描写的就是一个动荡不安的局面。丹麦王的突然死去、鬼魂的出现,种种现象都给人一种劫难临头的感觉。从这一切可以看出,当时是一个乱世,难免要发生非常变故。

当权的国王克劳狄斯,在这乱世中扮演了一个丑恶的角色。他狠毒地害死了亲哥哥,篡夺了王兄的王位,又诱骗了王后,高高地坐在王位上。他分明是一个杀人犯,一个万恶不赦的小人。但是,他掩饰着内心的丑恶,在众人面前,带着仁慈贤明的假面具。为了试探哈姆莱特发疯的原因,耍手段派人刺探。为了达到目的,自己躲在暗处,不公开对付哈姆莱特,暗地里却两次安排借刀杀人的诡计,试图杀害哈姆莱特。从克劳狄斯的卑鄙行径可以看出,他并非一般的封建社会的暴君,他有封建专制君主的暴虐,也有原始积累时期资产阶级冒险家的狡诈。

克劳狄斯身为国王,却荒淫无度,每天只知道饮酒作乐,朝臣们也都致力于取悦君王。我们以波罗涅斯为例,他身为御前大臣,却昏庸无道,一味地献计、偷听、告密,为了卑鄙的勾当连自己的女儿也出卖,最后连自己的性命也没有保全。这一切都是腐朽的官僚制度的产物。罗森格兰兹和吉尔登斯吞是哈姆莱特的两个儿时好友,为了奉承主子,甘当国王的密探,出卖朋友。

总之,这些统治者的形象是:徒有冠冕堂皇的外表,内心却阴险狡诈,他们被利益冲昏了头脑,为了谋私利,不惜做伤天害理之事。旧的封建关系已经被瓦解了,统治集团受到了新的资产阶级利己主义恶习的影响,一股强大的社会恶势力正是由这样一批统治者形成的。

作者在运用现实主义手法的同时,也融汇进了浪漫主义的因素,从而使剧作的内容和形式更为和谐统一,色彩更为丰满诱人。作者的笔触,通过巧妙运用对白,透视出了人物的复杂深邃的感情世界。另外,通过想像而构成的一幕幕奇特怪异的场景,诸如夜半城楼鬼魂的显现,“戏中戏”的巧置机关,荒芜墓地中的戏谑与格斗等等,更是引人注目,动人心弦,充满浪漫诡谲的色调。

(2)如何认识奥斯里克和雷欧提斯这两个人物形象?

奥斯里克是一个趋炎附势的大臣。他见风使舵、圆滑世故,表面上看起来是个好人,但实际上相当狡黠。他主动为奸王出谋划策,并游说哈姆莱特,这个人是封建罪恶势力的自觉帮凶。对于这一点,哈姆莱特对他有着清醒的认识,对他憎恶至极。

雷欧提斯是一个令读者同情、惋惜的人物形象。由于受封建伦理道德的束缚,他充当了奸王刺杀哈姆莱特的工具。最后害人反害己,他是宫廷阴谋斗争中的牺牲品。

(3)哈姆莱特明知老奸巨猾的克劳狄斯想借他人之手除掉自己,为什么还要单枪匹马去迎战,以致以悲剧收场?

①无比的仇恨让他义无反顾,勇往直前。父王被杀害,母后被奸污,国恨家仇让主人公不顾一切。而克劳狄斯对警惕的哈姆莱特使出借刀杀人的伎俩,二者是你死我活的斗争。

②人文主义思想更加坚定了主人公向邪恶宣战的信念,正义的火焰已在其心头燃起,他有充足的理由和信心去面对决斗。

③哈姆莱特身上存在着弱点,一是脱离了群众,孤军奋战必然导致失败的结局;二是年轻气盛的他怎么也难以想到克劳狄斯竟有如此狠招:让他胜则饮毒酒而死,败则遭毒剑而亡。

(4)《哈姆莱特》在文学艺术上有什么特点?

①生动丰富的情节,清晰的线索(复仇:哈姆莱特为主线,雷欧提斯为副线),形成多样化的戏剧冲突,增加了作品的可读性。

②个性鲜明的人物形象(哈姆莱特由快乐王子变成忧郁王子),真实可信。

③广阔的社会背景(福斯塔夫式的背景:宫廷——家庭、深闺——墓地、乡下——城市),人物活动与社会背景密不可分,后者为前者服务。

④丰富多彩且具有个性化的语言。(哈姆莱特:先语言明快,后忧郁。双关语:“生存还是毁灭。”)

(5)节选的这部分情节的生动性和丰富性表现在哪里?

生动性表现在;一是表面波平如镜,人物都客客气气、温文尔雅,但背后的阴谋却令人不寒而栗;二是人物语言或文雅或质朴,或缓或急,非常生动;三是人物形象生动,个性突出,如国王的阴险、雷欧提斯的良心未泯、哈姆莱特的正直勇敢。

丰富性表现在:一是两个报仇的线索交织在一起,哈姆莱特与国王的矛盾,雷欧提斯与哈姆莱特的矛盾;二是比剑时各人的言行、心理,极具个性,复杂多样;三是结局的出人意料及哈姆莱特的嘱托,都有丰富的内涵。

(6)如何理解“哈姆莱特的悲剧是人文主义者的悲剧,也是时代的悲剧”这一说法?

莎士比亚是文艺复兴时期的作家,而文艺复兴的一个基本思潮是人文主义的觉醒,《哈姆莱特》的主题就是歌颂人文主义的理想。哈姆莱特赞叹人类是“宇宙的精华,万物的灵长”,思考“生存还是毁灭”这个“值得考虑的问题”,体现出强烈的时代色彩,表现出对人生的深切关注。哈姆莱特在很大程度上其实就是人文主义的化身,相比之下,克劳狄斯则是一个封建等级秩序的维护者,是人文主义的反面形象。

哈姆莱特向克劳狄斯报仇,可以理解为人文主义向封建等级秩序挑战,只是由于封建势力的强大和人文主义的刚刚兴起,哈姆莱特在复仇的过程中,最终灭亡了,但他也亲手杀死了克劳狄斯,揭示了人文主义在文艺复兴时期完全胜利的艰难性。

(7)如何理解“一千个读者就有一千个哈姆莱特”这句话?

哈姆莱特是一个仁者见仁、智者见智的人物形象。如歌德把他复仇的延宕归结为他的懦弱无能、多愁善感;柯勒律治认为敏感与过多的思考才造成了他的悲剧;法国著名作家雨果说:“哈姆莱特像我们每一个人一样真实,但又要比我们伟大。他是一个巨人,却是一个真实的人。因为哈姆莱特不是你,也不是我,而是我们大家。哈姆莱特不是某一个人,而是人。”

对哈姆莱特这个人,人们大致有以下几种理解:

①哈姆莱特是一个快乐的王子。他在国外留学,接受了人文主义教育,对人生、对世界都有新的看法。他是一个有着美好理想的青年,希望自己的国家也同样美好。

②哈姆莱特是一个忧郁的王子。父亲被害,母亲再嫁,友情、爱情的背叛,一系列变故接踵而来,打破了他的理想,他变得冷静而清醒,看到了现实的丑恶。为父亲复仇的意念,又引导他投入现实斗争中。他对现实罪恶的认识越深刻,他的内心就越痛苦,以至于对自己原有的理想产生了怀疑,陷入思想危机,这才变得精神忧郁。

③哈姆莱特是一个有思想的王子。他目光敏锐,思想深刻,又有高度的社会责任感。当他听到父亲的鬼魂揭发事情真相后,马上意识到一切反常现象的根源在于时代的颠倒混乱,自己的责任不仅是为父报仇,而且还要重整乾坤。“这是一个颠倒混乱的时代,哎,倒霉的我却要负起重整乾坤的责任。”他开始探索完成任务的最佳途径,但这又不是他一个人的力量所能及的。

总之,哈姆莱特这个典型形象性格极为丰富,体现了人文主义者的进步性与局限性。他热爱人类,善于思索。他的性格与环境之间的矛盾形成了他忧郁的个性基调,但从全剧看,他的性格又是欢乐、忧郁、延宕等方面的统一。

一千个观众就有一千个哈姆莱特,描述一下你心中的哈姆莱特

该剧的悲剧冲突是建立在性格冲突之上的,性格产生了行动,行动导致了冲突,冲突导致了流血,终至造成悲剧。哈姆莱特嫉恶如仇的高尚品质,使他把替父复仇、重整乾坤当作他生命的整个存在。在那特定的历史条件下,这种性格注定哈姆莱特走向灭亡。哈姆莱特如果是一个麻木不仁的人,也许是个快乐王子,而不是忧郁王子,和他叔叔和平共处,相安无事,过着荣华富贵的生活,等着继位就可以了。正因为他的伟大的本性和不同凡俗的精神境界导致了悲剧的结果。

通过矛盾冲突塑造了一个内向深沉、有着痛苦与彷徨复杂情感的人文主义思想家的典型人物。展示了当时波澜壮阔的历史图画,深刻地反映了先进的人文主义理想与英国黑暗现实尖锐复杂的矛盾。

主 旨

一千个观众

就有一千个哈姆莱特

人物形象·哈姆雷特

哈姆雷特是文艺复兴时代人文主义者的典型。

在父死母嫁的悲剧发生之前,他对一节都充满了希望,理想崇高、思想深刻,相信理想是会实现的。他肯定人、相信人,由衷地赞美人。他能平等待人,不以王子自居。他反对封建的血统论,认为“胖胖的国王跟瘦瘦的乞丐是一个桌子上两道不同的菜。”他肯定尘世生活,赞美和追求爱情。

哈姆莱特成长记录

A、充满理想的快乐王子

哈姆莱特成长记录

A、充满理想的快乐王子

B、理想破灭、精神忧郁、思想危机

哈姆莱特成长记录

A、充满理想的快乐王子

B、理想破灭、精神忧郁、思想危机

C、深入思考、寻找出路

哈姆莱特成长记录

A、充满理想的快乐王子

B、理想破灭、精神忧郁、思想危机

C、深入思考、寻找出路

D、在思考中行动

哈姆莱特成长记录

善良忧郁的王子 愁容满面 沉默寡言

性格也有明朗的一面,诙谐幽默

忧郁厌世、软弱迟疑、优柔寡断

To be or not to be

聪明机智,有勇有谋,敢爱敢恨

快乐的王子

“朝臣的眼睛、学者的辩舌、军人的利剑、国家所瞩望的一朵娇花;时流的明镜、人伦的雅范、举世注目的中心”

——奥菲利亚

忧郁的王子

“人,不过是泥土捏成的生命!”

“人间,是长满恶毒莠草的荒原。”

“世界,就是一座大监狱,而丹麦,又是其中最坏的一间。

——哈姆莱特

犹豫的王子

“To be, or not to be,

that is the question.”

——hamelt

哈姆雷特悲剧的根源

A、主观原因:哈姆雷特是人文主义者,也是个人主义者,他的斗争是孤军奋战,失败也就是必然的。这是一个人文主义者的悲剧。

B、客观原因:他所处的时代还没有提供先进分子必然胜利的条件,敌我力量的对比还过于悬殊,这就造成了“历史的必然要求和这个要求的实际上不可能实现之间的悲剧性的冲突。”因此,这是一个时代的悲剧。

哈姆雷特形象的意义

A、揭示了新旧交替时代尖锐的社会矛盾,反映了新兴资产阶级与封建势力之间斗争的残酷性;

B、宣扬了人文主义思想;

C、起到了唤起民众,奋起反抗封建势力的作用。

莎士比亚剧作语言特点

莎士比亚是世界公认的语言大师,他的语言丰富而富于形象性。如课文中哈姆莱特时而高雅、时而粗俗、时而晦涩难懂的语言,就恰到好处地表现了他的心理活动和他复杂深沉的个性特征。尤其是他的那段感情灼热、忧郁彷徨的长篇独白,更在揭示他内心的矛盾的同时,展示了莎士比亚语言的丰富性和生动性。

1、语言生动精炼,一方面运用书面语言和口语,一方面也广泛采用民间谚语和俚语,灵活丰富。

莎士比亚还善于运用人物之间富有强烈的对比性的语言,来突出人物形象。有正反面形象之间的对比,也有正面同类人物之间的对比。如哈姆莱特的激情和深沉与克劳狄斯的阴沉和邪气,哈姆莱特的矛盾与优柔寡断和奥菲利娅的单纯与深情惋惜都形成了鲜明的对比,他们的语言都适合各自的身份地位及个性特点,真可谓各如其人,各有个性。

2、人物语言具有个性化、形象化。

莎士比亚还善于运用比喻、隐喻等形象化的语言,有效地突出了人物的性格特征,揭示了人物的内心世界和感情的变化。这些语言就极富抒情性和形象性。例子很多,请同学们在阅读欣赏中找一找,并注意品味。

比喻修辞格的运用

我的幻想也像铁匠的砧石一样漆黑一团了

哈姆雷特复杂心理,既想知道真相,又怕知道真相

我过的是变色蜥蜴的生活

内心痛苦,想知道父王死因,又要隐藏心事

(开场词很短)正像女人的爱情

讽刺奥菲莉亚对感情的背叛

修辞手法运用体现了哈姆雷特的机智,幽默,这种语言风格与哈姆莱特装疯卖傻的精神状态相一致

3、大量运用修辞格,善于形象比喻,语言具有音韵节奏之美,充满诗意。

借喻奸王露出狐狸尾巴

给一响空抢吓坏了吗?

让那有毛病的马惊跳退缩吧

“有毛病的马”喻奸王,表现哈姆莱特的聪明

《哈姆莱特》突出地表现了莎剧多情节、多线索的结构特征。该剧有三条复仇情节的线索交织在一起,以哈姆莱特为父复仇为主线,以雷欧提斯和福丁布拉斯为副线,三条线相互联系,又彼此衬托。在复仇情节之外,剧中写了哈姆莱特和奥菲利娅之间的不幸爱情;哈姆莱特与霍拉旭之间真诚的友谊及罗森格兰兹、吉尔登斯吞对哈姆莱特友谊的背叛;御前大臣波洛涅斯一家父子兄妹之间的关系。所有这些又都起着充实、推动主要情节的作用。

艺术特色

名家说法

哈姆莱特不单只是个悲剧英雄,而且是一个多思想的少年。(梁实秋)

名家说法

哈姆莱特不单只是个悲剧英雄,而且是一个多思想的少年。(梁实秋)

哈姆莱特挑着理性的灯笼在寻找大写的人。(苏联·阿尼克斯特)

名家说法

哈姆莱特不单只是个悲剧英雄,而且是一个多思想的少年。(梁实秋)

哈姆莱特挑着理性的灯笼在寻找大写的人。(苏联·阿尼克斯特)

哈姆莱特是一位公子,不是一位英雄,报仇的事他不配干,所以迁延不决。(歌德)

名家说法

哈姆莱特像我们每一个人一样真实,但又要比我们伟大。他是一个巨人,却是一个真实的人。因为哈姆莱特不是你,也不是我,而是我们大家。哈姆莱特不是某一个人,而是人。 (雨果)

名家说法

文艺复兴时代人文主义者的典型

文艺复兴时代人文主义者的典型

· 哈姆莱特身上寄托着

资产阶级的人文主义

理想

文艺复兴时代人文主义者的典型

· 哈姆雷特的毁灭,揭

示了人文主义的时代

悲剧。

· 哈姆莱特身上寄托着

资产阶级的人文主义

理想

· 用人权反对神权至上

· 用个性解放反对禁欲主义

· 用科学反对蒙昧主义

文艺复兴时期的人文主义理念

克劳狄斯

· 封建君主的残忍

克劳狄斯

· 封建君主的残忍

· 阴谋家的阴险

克劳狄斯

· 封建君主的残忍

· 阴谋家的阴险

· 伪君子和善的虚伪

克劳狄斯

王 后

王 后

·一个软弱的女人

王 后

·一个软弱的女人

·一个愧疚的母亲

奥菲利娅

奥菲利娅

· 善良 痴情的女人

奥菲利娅

· 善良 痴情的女人

· 单纯 顺从的女儿

活着,还是去死,这真是一个值得思虑的问题。去忍受那狂暴的命运无情的的摧残,还是挺身反抗那无边的烦恼,把它扫一个干净。

去死,去睡,就结束了,如果睡眠能结束我们心灵的创伤,和肉体所承受的千百样痛苦,那真是求之不得的天大的好事。去死,去睡,去睡,也许会做梦。呃,这就麻烦了,即使摆脱了这尘世可在这死的睡眠里,又会做出什么梦呢?真得想一想。

课外欣赏

呃,就这点顾虑,使人受着终身的折磨,谁甘心忍受那鞭挞和嘲弄、受人压迫、受尽诬蔑和轻视、忍受那失恋的痛苦、法庭的拖延、衙门的横征暴敛。默默无闻的劳碌却只换来多少凌辱,但他只要自己用一把尖刀就能解脱了。

谁也不甘心呻吟流泪拖着这残生,可是,对死后又感觉到恐惧,又从来没有任何人从死亡的国土里回来,因此动摇,宁愿忍受这目前的苦难,而不愿投奔向另一种苦难。

呃,顾虑就使我们都变成了懦夫,使得那果断的本色,蒙上了一层思虑的惨白的容颜。本来可以做出伟大的事业,由于思虑就化为乌有了,那行动的能力全丧失了。

罗密欧:亲爱的朱丽叶,你为什么仍然这样美丽?难道那虚无的死亡,那枯瘦可憎的妖魔,也是个多情种子,所以把你藏匿在这幽暗的洞府里做他的情妇吗?……眼睛,瞧你的最后一眼吧!手臂,作你最后一次的拥抱吧!嘴唇,啊!你呼吸的门户,用一个合法的吻,跟网罗一切的死亡订立一个永久的契约吧!来,苦味的向导,绝望的领港人,现在赶快把你的厌倦于风涛的船舶向那巉岩上冲撞过去吧!为了我的爱人,我干了这一杯!

课外欣赏

看到这些强烈的词句你怎样想?它们是这样出人意料,不是迟缓地吃力地一个跟着一个而来,而是流畅地大量地成千上万蜂拥而来,犹如泉水中涌出无数水泡,簇拥在一起,纷纭杂沓,层出不穷,使人来不及看到它们的扩展,也来不及看到它们的消失。”

——法·泰纳

艺术特色

《哈姆莱特》突出地表现了莎剧多情节、多线索的结构特征。该剧有三条复仇情节的线索交织在一起,以哈姆莱特为父复仇为主线,以雷欧提斯和福丁布拉斯为副线,三条线相互联系,又彼此衬托。在复仇情节之外,剧中写了哈姆莱特和奥菲利娅之间的不幸爱情;哈姆莱特与霍拉旭之间真诚的友谊及罗森格兰兹、吉尔登斯吞对哈姆莱特友谊的背叛;御前大臣波洛涅斯一家父子兄妹之间的关系。所有这些又都起着充实、推动主要情节的作用。

《哈姆雷特》的影响

这是上海人艺演出的京剧《哈姆雷特》

【答案】 C(C登堂入室:比喻学问或技能从浅到深,循序渐进,达到更高的水平。A浑身解数:所有的本领,全部的手段本事。B不时之需:说不定什么时候会出现的需要。D权宜之计:指为了应付某种情况而暂时采取的办法)

【答案】 B(B.久假不归:假:借;归:归还。指长期借去,不归还。在这句话中“久假不归”被误用为长期请假不归。A.一文不名:一个钱都没有。形容非常贫困。C.不易之论:内容正确,不可更改的言论。D.不负众望:不辜负大家的期望。)

3.下列句子中,没有语病的一句是( )

A.多年来,红桥市场凭借丰富的商品、可靠的质量、合理的价格、周到的服务吸引了大量顾客,其中有20%是国际友人慕名前来。

B.未来五年内,所有公共交通设施将配备红十字急救箱,并对司乘人员进行急救知识培训,以有效增强公共交通设施的安全。

C.艺术团将传统表演与现代舞台科技相结合,大胆创作出一批符合当代观众欣赏的节目,使皮影戏这一古老剧种焕发了青春。

D.西方国家对孔子学说并不陌生,早在西方启蒙运动时期,中国的许多古代哲学思想,特别是孔子思想,就已通过传教士传到西方。

【答案】 D(A项,句式杂糅,应为“其中有20%是国际友人”;B项,搭配不当,“公共交通设施”不能“培训”;C项,成份残缺,应为“符合……口味或需要”)

4.与下列文学常识的表述,对应正确的一项是( )

①他,头戴峨冠,身佩兰草,徜徉在汨罗江畔,为民生多艰“长太息”,当国家衰亡之时,仍以纵身一跃坚守着理想。

②他,少年从戎,立志报国,跃马于大江南北,为收复中原而“挑灯看剑”,抒写理想抱负,以豪放词风闻名词坛。

③他,是中国古典戏剧的标志性人物,擅长一种把歌曲、宾白、舞蹈结合起来的艺术形式,一曲《滚绣球》感动古今。

④他,善于用十四行诗抒写人性,是英国文艺复兴时期伟大的戏剧天才,创造的丹麦王子哈姆雷特的形象脍炙人口。

A.①屈原 ②陆游 ③马致远 ④莎士比亚

B.①宋玉 ②辛弃疾 ③马致远 ④巴尔扎克

C.①屈原 ②辛弃疾 ③关汉卿 ④莎士比亚

D.①宋玉 ②陆游 ③关汉卿 ④巴尔扎克

【答案】 C