2021—2022学年人教版高中语文必修四 4.2《雨霖铃》课件(127张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021—2022学年人教版高中语文必修四 4.2《雨霖铃》课件(127张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-02-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

雨霖铃

柳永

黯然销魂者,唯别而已矣!

--江淹

回忆你所知道的送别诗:

我们还学过哪些表现离别的名言呢?请同学回忆,举几个例子

剪不断,理还乱,是离愁。(李煜《相见欢》)

何处合成愁?离人心上秋。(吴文英《唐多令》

悲莫悲兮生别离,乐莫乐兮新相知。(屈原《九歌·少司命》)

黯然销魂者,唯别而已矣。(江淹《别赋》)

教学目标

1.体会词中情感

2.把握两种抒情方式:

直接抒情 借景抒情

3. 学习词虚实结合的艺术特点

学习目标

◎品鉴意象

◎体味情感

◎掌握表现手法

一、简介引入

柳永 (约987--约1053年),北

宋婉约词代表。原名三变,字

耆卿,福建崇安人。

柳永在北宋词坛上是一个很重要的作家。他少年时代到汴京应试,流连于秦楼楚馆,常为歌伎填词作曲。由于流传的轶事和词中所表现的内容,人们都把他看作是一个风流浪子,以致不为时人所重,潦倒一生,功名不扬。

最后,他在饱受世态炎凉时,才改名柳永,考取进士,官屯田员外郎,世称柳屯田、柳郎中。有《乐章集》问世。

由于他遭遇坎坷,较多地同中下层市民接触,因此他的词语言比较朴素,接近口语,音律和谐,美妙动听,他是第一个大量创作慢词的人,扩充了词的体制容量,对词的发展有一定的贡献。在表现手法上,他善于铺叙,尽情描绘,把写景、叙事、抒情融为一体;

在内容上,大都反映大都市中的繁华风光,体现市民阶层的思想意识,抒发离愁别恨的痛苦,表现妇女不幸的遭遇和自身沉沦的哀怨,但也曲折地流露出对社会现实的不满。因而他的词曾传唱一时,甚至“凡有井水饮处即能歌柳词”。深受当时市民的欢迎。

、这首词是柳永的代表作之一,写他要离开汴京(今开封)去各地飘泊时和他的心爱的人难舍难分的离愁别恨。

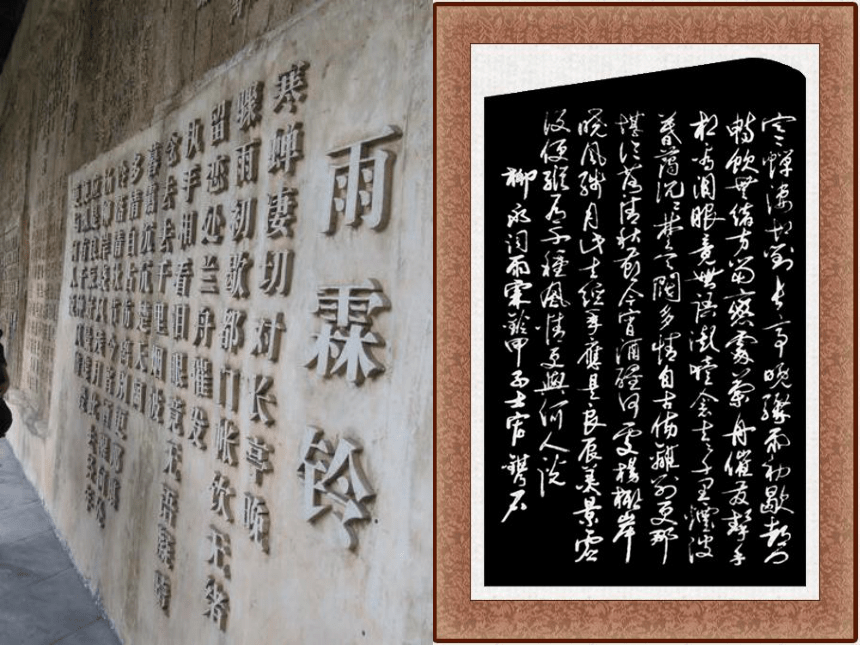

《雨霖铃》词牌的由来

贵妃死后,玄宗入蜀,“行至扶风道,……又至斜谷口,属霖雨涉旬,于栈道雨中闻铃声,隔山相应。上既悼念贵妃,因采其声为《雨霖铃曲》。

象征:离愁别恨

《雨霖铃》这一词调,本来是唐太宗时教坊大曲名,一作“雨淋铃”。来源于唐明皇李隆基与其爱妃杨玉环的悲欢离合的故事。唐明皇在南下逃亡的途中,迫于当时的形势,不得已在马嵬坡缢死杨玉环。后唐玄宗入蜀,到了斜谷的时候,霖雨连日,他经过秦岭栈道,耳闻铃声,勾起了往事,于是创作此曲悼念杨贵妃,寄托哀思。

象征:离愁别恨

解题

本词是作者晚年赴屯田员外郎任时作。黄昇《花庵词选》记载了这样一件事:宋仁宗颇好词,近臣有意拔擢柳永。在一次宫廷宴会上叫柳永按仁宗的旨意填词。柳作了一首《醉蓬莱》,其中“宸游凤辇何处”一句正与御制的真宗挽词暗合,仁宗感到不快,以此对他冷淡。所以柳永只做了一个小小的屯田员外郎,为此词人在赴任时的那种羁旅行役之情,沦落飘泊之感是可以想见的,何况又要与自己心爱的人相别。宦途失意的压抑,与恋人别离的痛苦交织在一起,内心充满哀怨,于是作此《雨霖铃》以寄别恨。

写作背景

作者当时由于仕途失意,心情十分压抑,决定离开京城到外地去。但一想到从此将不能跟心爱的人生活在一起,便觉得痛苦万状。这首词就集中反映了他这种复杂的心情。

雨 霖 铃

柳永

请听朗读

寒蝉凄切

对长亭晚

骤雨初歇

都门帐饮无绪

留恋处

兰舟催发

执手相看泪眼

竟无语凝噎

念去去千里烟波

暮霭沉沉楚天阔

多情自古伤离别

更那堪冷落清秋节

今宵酒醒何处

杨柳岸晓风残月

此去经年

应是良辰好景虚设

便纵有千种风情

更与何人说

影片

1\逐句赏析上片

(1) 寒蝉凄切,

寒蝉凄凉急促地叫着

对长亭晚,

面对着长亭

骤雨初歇。

正是傍晚的时候 急雨刚刚停歇

分析: 起笔用融情入景,以景衬情的手法不仅捕捉了晚秋景物特色,写出所见所闻所感,而且酿造出足以触动离愁别恨的气氛和情调。

试想: 在树上寒蝉凄切的叫声里,在暮色苍茫而又冷清的景象中,送别时面对长亭,该是多么动人愁思的境界啊! 就在这个时候,阵阵骤雨,刚刚收住了雨脚,好朋友啊,就要走了! 这时节,动人的愁思将怎样地抒发出来呢?

寒蝉凄切

点明时令

寒蝉鸣声凄凉急切

朗读课文

对长亭晚

点明时间和地点

面对着长亭,

暮色渐起

骤雨初歇

点明气候

一阵暴雨刚停,四周显得格外清凉

“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。”

时值秋季,景已萧瑟;且值天晚,暮色阴沉, 而骤雨滂沱之后,继之以寒蝉凄切。

烘托凄冷沉郁的气氛

基调“凄切”

寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。

不止交代离别的节令(寒蝉)、时间(晚)、地点(长亭)、天气(骤雨初歇),而且渲染一种悲苦凄凉的气氛,写出将别未别之际的痛苦心情。

通过哪些意象体现的?

从中你可以读到哪些信息?

寒蝉

秋后的蝉是活不了多久的,一番秋雨之后,蝉儿便剩下几声若断若续的哀鸣了,命折旦夕.因此,寒蝉就成为悲凉的同义词.

虹收残雨,蝉嘶败柳长堤暮。

元 卢挚《沉醉东风》:“冷清清暮秋时候,衰柳寒蝉一片愁。”

唐 孟浩然《秦中寄远上人》:“日夕凉风至,闻蝉但益悲。”

长亭

古代大道上每五里设一短亭,十里设一长亭。后被当作别离地点的通称。成为表现离愁别绪的常用意象之一。

河桥望行旅,长亭送故人。

王褒《送别裴仪同》

长亭更短亭,何处是归程?

——李白《菩萨蛮》

寒蝉

长亭

骤雨

景 语

凄切、落寞

别离之愁

悲凉、清冷

情 感

(2) 都门帐饮无绪,

在京城门外设帐饯别没有心思喝酒

留恋处兰舟催发。

留恋时候(船家却)催着船儿出发

分析: 接着写“帐饮无绪”,写“兰舟催发”,就在汴京城外,送别筵上,依依惜别,心绪不宁的场合里, “骤雨”是“留恋”的短暂时机;而“初歇”是“催发”的缘由;

同时,“留恋”表明不得不别,一个“处”字既点明关节,又揭示出比较微妙的心理活动。于是这主观和客观之间的矛盾,使“无绪”铺写到一定的深度。下面作者又是怎样进一步地抒发情怀呢?

“都门帐饮无绪,留恋处,兰舟催发。”

在城门外帐内饮酒饯别,却黯然心伤,正难分难舍之时,船夫催促着要开船。

处: 时候

兰舟,船,代指船夫

“都门帐饮无绪,留恋处,兰舟催发。”

饯别时的心情

依依不舍

难舍难分

欲饮无绪

欲留不能

委婉曲折

(3)执手相看泪眼,

拉着手互相看着饱含泪水的双眼

竟无语凝噎。

竟哽噎着(连半句话也)没有说

噎: 阻塞。语: 动词,说。

分析: 既然欲饮无绪,欲留不能,这时,纵有千言万语也说不出口,只有泪眼相对,执手告别罢了,满腹哀伤情,尽在不言中。这是柔情蜜意的流露,是情感集中的表现。

以上是实写离别时难分难舍的心情。

“执手相看泪眼,竟无语凝噎。”

手拉手,泪眼相望,千言万语,竟一时哽咽。

“流泪眼看流泪眼,

断肠人对断肠人”

“执手相看泪眼,竟无语凝噎。”

写情态

感情深挚

白描手法

语言通俗

缠绵凄恻

(4)念去去、千里烟波,

想(我)走了又走(一路上)看尽千里烟波

千里: 极言路途之远。烟波: 水波渺茫,看远处有如烟雾笼罩。

暮霭沈沈楚天阔。

傍晚,空阔的天地间云气沉沉烟雾笼罩

分析: 结句望空凝思,情意绵绵。这里,一个“急”字,紧扣上文的“无绪”,同时领起结句,把近景和远景连成一片;另一方面,这个“念”字贯注到下阙的描述,在手法上以情带景,在结构上有结有领。

“念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。”

想到这次要一程又一程离别远去,那千里烟波朦胧,傍晚雾霭笼罩的南方天空,多么辽阔深远!

对别后情境的想象 ,前途渺茫

念

“念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。”

行人消逝在烟雾弥漫的江面上,傍晚时分,浓重的雾气使人透不过气来,极目南望,令人不胜惆怅伤感。

承上启下

收束写情景

开启写心情

无边无际的离愁别恨

念去去千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。

借浩淼迷茫的烟波暮霭来表现离人黯淡的离愁。

(那千里烟波之上是沉沉暮霭,那沉沉暮霭之上是空阔楚天,与无边广漠相对的是一叶行舟和孤寂行人,此时他的内心是怎样的?)

千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。

作用:

邈远之景,衬托出情人相见无期,自己前途茫茫的惆怅。

承上启下,既是总结上片的离别情景,又是为下片写别后情景作铺垫。

从眼前所见写起,又想象行舟后所见之景,半虚半实。

小结: 写离别时难分难舍的心情。

分析: 从抒情的重点和层次上看,上阙扣住“别”字,由出行到“帐饮”,到“催发”,到“执手”,到“遥念”,突出了惜别的深情,离别的痛苦。

上片,离别中悲痛:

饯别景---饯别宴 ---饯别情 ----饯别景

寒蝉、长亭、骤雨---帐饮---泪眼、凝噎-- 烟波、暮霭

离别环境

离别场面

此去行程

寒蝉

长亭

骤雨

烟波

暮霭

楚天

离别难

离别时的情景

冷寂幽清

缠绵凄恻

惆怅伤感

融情入景

(实)

(虚)

(实)

无绪催发

泪眼无语

上阕

3、逐句赏析下片

(5)多情自古伤离别,

自古以来,多情的人(最)伤心的是离别

伤:动词,忧愁、忧思,这里作意动,以……为伤。

更那堪冷落清秋节!

(叫人)怎能忍受这冷落的清秋时节

堪: 承当、忍受。清秋: 凄凉清苦的秋天。

分析: 起笔紧承上阙的“念”字推展开去,泛论离愁别恨,自古如此。再用“更那堪”翻进一层,突出当秋而悲。这样,作者把自己的感受作为普遍意义提了出来,丰富了主题.

同时也呼应上文,点明“冷落清秋”,再次以情景交融来渲染,情意更浓。作者驰骋想象,并运用以情带景的写法,唱出了传诵一时的名句。

多情自古伤离别,更那堪,冷落清秋节

自古以来多情的人就为离别而伤怀,

何况是这冷落凄凉的深秋时季,更难以忍受!

那 :怎么

“伤离别”

“更那堪,冷落清秋节”

主旨

进一层

更何况我正在这冷落凄凉的秋季,

多么难以忍受!

愁意浓浓

多情自古伤离别,更那堪冷落清秋节。

点明伤离别的主旨。自古伤离别是常情,似乎有自我安慰之意,接着又转入现实的痛苦中来:递进语气强调了此时清秋离别更让人难受。

(6) 今宵酒醒何处?

今夜酒醒时(身在)哪里,

杨柳岸晓风残月。

(也许在)杨柳岸边(面对那)晨风和残月

晓: 早晨。

分析: 从呼应上阙来看,“酒醒”遥接“帐饮”,尽管“帐饮无绪”然而借酒浇愁,依然酒醉,于是借“酒醒”而设问,倍增惆怅。从以情带景来看,顶承“念去去千里烟波”,景色原本暗淡,悲凉的心情随着星斗的推移而加深,倍觉孤寂;

从意境上看,推想与好朋友分手后,在今夜酒醒的时候,扁舟空空,情景凄清,只看见岸边的杨柳随着晓风在飘拂,一弯残月,孤零零地挂在梢头。此情此景,妙在寓情于景,意在言外。

“杨柳”、“风”“月”这些本是自然界的景物,不少文人曾予以特殊意义, “杨柳”就成了送别的象征;古代行人的于黎明时分踏上征程,送别也在这个时刻,因而“晓风残月”更见依依惜别之情。

作者组合了最能触动离愁的景物入词,酿造意境,增添了抒彩,渲染了浓烈的气氛,更能展现微妙的心理活动,挑动读者的心弦。

作品铺写到这里,似乎已经词绝意尽,然而作者却宕开一笔,思绪又转入新的意境。

今宵酒醒何处,杨柳岸,晓风残月。

今夜酒时我将身在何方?也许是在那杨柳青青的岸边了,晨风习习,天空挂着一钩残月!

想象 情景交融

一舟临岸,词人酒醒梦回,只见习习晓风吹拂萧萧疏柳,—勾残月高挂杨柳梢头。

残月

最能触动

酒醒即愁醒

离愁

晓风

杨柳

(明)贺裳《皱水轩词筌》:“柳屯田‘今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月’自是古今俊句。”

看似平常的一句诗为什么能得到这么高的评价呢?

今宵酒醒何处?

杨柳岸晓风残月

1、把杨柳、风、月这三件最能触动离愁的事物集中成为一幅鲜明的画面。

杨柳

柳有“留”意,古人有折柳送行的风俗。离别的人一见杨柳,就会想起离别时依依不舍的场面,心中就会涌起一缕缕离愁。

杨柳青青着地垂,

杨花漫漫搅天飞。

柳条折尽花飞尽,

借问行人归不归?

此夜曲中闻折柳,

何人不起故园情?

昔我往矣,杨柳依依。

风:秋风带来的是无限凉意和凄凉。

“风急天高猿啸哀,

渚清沙白鸟飞回。”

(杜甫《登高》)

原为西南风

长逝人君还(曹植)

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺.人们很自然地将人的悲欢离合与月的阴晴圆缺联系起来.月圆便想起团圆,月缺便想起分离.而人生总是离多聚少,且往往是月缺人也缺,月圆人不圆.故人看见月亮很容易触景生情,想起故乡,亲人.

月 亮

今宵酒醒何处?

杨柳岸晓风残月

2.此画面出现在特定的时刻

——“酒醒”之后

醉不成欢惨将别 —— 白居易

举杯消愁愁更愁 —— 李 白

扶头酒醒,别是闲滋味

—— 李清照

酒

喜时杜甫说:“白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。”

感慨时曹操说:“对酒当歌,人生几何?”

惜别时王维说:“劝君更进一杯酒,西出阳关无故人。”

愁时李白说:“抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁。”

孤独时李白说:“举杯邀明月,对影成三人。”

思念时苏轼说:“明月几时有,把酒问青天。”

哀伤时李清照说:“三杯两盏淡酒,怎敌他,晚来风急?”

酒醒

愁来

离人借酒消愁,但举杯消愁愁更愁,帐饮时已然无绪,更何况酒醒之后?此时,前晚“执手相看泪眼”的景象依然鲜明在心,而如今却是形影相吊,前路“千里烟波”不知所终,只能离爱人越行越远,可想而知词的人心情。

酒醒

愁来

今宵酒醒何处,杨柳岸,晓风残月。

总结:

承上片念去去,写想象别后酒醒所见。这几句是想象的虚景,因情设景。虚构离别之后的相思之苦,与前面实写离别场景融为一体,更形象地抒发别情。

表现作者分别后孤独、无助、迷茫的精神状态。

认识中国古代诗歌里的常见意象带有的情感

一切景语皆情语。

意象:出现在作品中带有主观感情的物象。

杨柳: 柳有 “留”意, “柳岸霸桥”

秦楼月,年年柳色,霸陵伤别。 (李白《忆秦娥》)

风: 秋风带来的是凉意和凄凉。

“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。” (杜甫《登高》)

残月:多表离愁别恨,寂寞凄凉。

“二十四桥明月夜,玉人何处教吹萧。”

(杜牧《寄扬州判官》)

意象:出现在作品中带有主观感情的物象。

“杨柳岸晓风残月”

中国古代诗歌里的意象

(7)此去经年

这一去,一年又一年

应是良辰好景虚设。

(即使是) 良辰好景(也该是)形同虚设

应: 该。良辰: 美好的时辰。

(8)便纵有千种风情,

就算是有多少深情密意

更与何人说!

又(能)跟什么人诉说

千种: 极言其多。风情: 深情密意。

分析: 作者进一步推想到离别之后惨不成欢的情景,深沉地感到“相见时难别亦难”,如此离别,即使有良辰好景值得欣赏流连,可也等于“虚设”,而千种情,万种意又能向谁倾诉呢? 然后以“此去经年”的孤寂冷寞来收束整首词,既突出了前景渺茫,又表露出余恨无穷的哀怨。

此去经年,应是良辰好景虚设,便纵有千种风情,更与何人说?

这一去,经年累月,再难相见,再好良辰美景,也应是形同虚设,即使心中有千般情意,又能与谁诉说呢?

相聚之日,每逢良辰好景,总感到欢娱;可是别后非止一日,年复一年,纵有良辰好景,也引不起欣赏的兴致。

知音已远

良辰不再

离别之情推向高潮

以后的岁月

小结: 写想象中的别后情景。

下片,离别后悲愁:

虚写离情-----实写离景--------虚写离思

伤、那堪---杨柳、晓风、残月--- 虚设、与何人说

想象别后的情景

思念苦

今 宵

经 年

杨柳

晓风

残月

好景虚设

风情难言

酒醒伤情

惨不成欢

主 旨

伤离别

情景交融

清秋节

下阕

饯别时暗淡低落的心情

出发时难舍难分的痛苦

设想中今宵酒醒后的凄凉怅惘

日后良辰好景不再的孤独

伤离别

整首词写了哪些离别情景

缠绵悱恻

意境

凄清清丽

东坡在玉堂(官署名)日,有幕士善歌,(苏轼)因问:“我词何如柳七(柳永)?”对曰:“柳郎中(柳永)词,只合十七八女郎,执红牙板,歌‘杨柳岸晓风残月’;学士(苏轼)词须关西大汉,铜琵琶,绰铁板,唱‘大江东去’。东坡为之绝倒。

——《词话丛编》

《雨霖铃》与《念奴娇》比较鉴赏,体味豪 放、婉约两派词风的不同。

赤壁怀古

雨霖铃

意象

人事

情感

壮美

豪迈

悲愤

壮志难酬之恨

指挥若定谈笑却敌

凄美

缠绵

凄凉

清秋离别之恨

执手相看无语凝噎

寒蝉烟波杨柳残月

大江乱石

惊涛峭壁

名句赏析

1.赏析:寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。

2.赏析:念去去千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。

3.有人盛赞“今宵酒醒何处?杨柳岸晓风残月”是千古名句,你同意吗?为什么?

赏析思路:

手法+依据+作用

借景抒情+意象+意境+感情

1.赏析:

寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。

这一句给我们点出了别离得季节(萧瑟凄凉的秋天)、地点(汴京城外的长亭)、具体时间(雨后阴冷的黄昏),

寒蝉、长亭、日暮、雨歇,

给我们营造了一个凄清萧瑟的送别氛围,

为全词定下凄凉伤感的感情基调。

2.赏析:

念去去千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。

这一句运用了借景抒情,虚景写实情的手法,

词人借用想象之景:浩渺的烟波,沉重的暮霭,望不到边际的楚天,

营造了一个迷蒙辽阔的意境,

含蓄深沉地表现了词人分别后抑郁难舍、孤独寂寞的感情。

3.有人盛赞“今宵酒醒何处?扬柳岸晓风残月。”是千古名句,你同意吗?为什么?

同意。

此句最妙就在于词人能寓情于景,借景抒情,

词人吧古代意象中最能触动离愁的四件事物酒、杨柳、晓风、月影

集中渲染成一幅凄清孤寂的画面,

用酒的愁苦、柳的寂寥、晓风的清冷、残月的破碎来烘托离人形只影单、孤零惆怅的心境

词人以风之凉,月之残透露离别绪,抒情含蓄,的确应为千古名句。

*多情自古伤离别,更那堪冷落清秋节!

自古以来,多愁善感的人离别时都会很伤心

更何况在这让人不能承受的冷清凄凉的秋天

*此去经年,应是良辰好景虚设。便纵有千种风情,更与何人说?

这一次分开,经过的将是一年或更多年的 分离,我料想即使有好天气、好风景,也会因无人共赏而形同虚设。

离别了恋人,纵然有万千深情蜜意,又能像谁诉说呢

1.寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。

2.念去去千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。

3.今宵酒醒何处?杨柳岸晓风残月。

虚实结合(虚实相生 虚实相济)

1.实写:

客观世界中存在的实像、实事、实境。

2.虚写:

直觉中看不见摸不着,却又能从字里行间体味出那些虚像和空灵的境界。

幻想:神仙鬼怪世界和梦境

想象:设想的未来之境

回忆:已逝之景之境

联想:由此及彼

1、实写:

2、虚写:

客观世界中存在的实像、实事、实境。

直觉中看不见摸不着,却又能从字里行间体味出那些虚象和空灵的境界。

1)幻想:神仙鬼怪世界和梦境

2)想象:设想的未来之境

3)回忆:已逝之景之境

4)联想:由此及彼

虚实结合(虚实相生 虚实相济)

作用:诗人谋求虚实结合,虚实相生,趣味、诗韵俱存,使其内涵丰富,外延无边。

指出下列诗歌哪些是“实”,哪些是“虚”

1 遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。

2 独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

3? 执手相看泪眼, 竟无语凝噎。

4 念去去千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。

5 飞流直下三千尺,疑是银河落九天。

6 今宵酒醒何处,杨柳岸晓风残月。

7 多少恨,昨夜梦魂中。还似旧时游上苑,车如流水马如龙,花月正春风。 《梦游天姥吟留别》

8 邯郸驿里逢冬至,抱膝灯前影伴身。

想得家中夜深坐,还应说着远行人。

9 朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。

旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。《乌衣巷》

10今夜鄜州月,闺中只独看。遥怜小儿女,未解忆长安。

香雾云鬟湿,清辉玉臂寒。何时倚虚幌,双照泪痕干.

虚

虚

实

实

虚

虚

虚

实

虚

虚

实

虚

虚

虚实结合举例

望庐山瀑布

李白

日照香炉生紫烟,

遥看瀑布挂前川。

飞流直下三千尺,

疑是银河落九天。

实 虚

李商隐《夜雨寄北》??

????

??

君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。

??何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

虚写

实写

上阕:

皆

离别难

写实

景语:

情语:

寒蝉凄切,对长亭晚,骤

雨初歇。

念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。

都门帐饮无绪,留恋处,

兰舟催发。

执手相看泪眼,竟无语凝噎。

皆

下阕:

相思苦

写虚

景语:

今宵酒醒何处?杨柳岸晓

风残月。

情语:

多情自古伤离别,更那堪落

清秋节!

此去经年,应是良辰好景虚 设。便纵有千种风情,更与何人说!

上阕:

依依惜别

写实

下阕:

写虚

羁旅长愁

实际操作:怎样回答艺术手法的题

步骤:

赏析思路:

手法+依据+作用

借景抒情+意象+意境+感情

景——念去去,千里烟波,

暮霭沉沉楚天阔。

这句词用了什么艺术手法,试作分析。

――用了“虚景实写”的艺术手法。这两句是词人的内心独白。“念”字告诉读者下面为想像的景物,是虚写。

词人凝噎在喉的是什么话呢?

“念”字以去声领格,显出激越之情,后再用两个“去去”连用,更显激越之情。读时一字一顿,遂觉去路茫茫,道路修远。“千里”以下,声调和谐,景色如绘。既曰“烟波”,又曰“暮蔼”,更曰“沉沉”,着色可谓浓矣;既曰“千里”,又曰“阔”,空间可谓广矣。词人面对着这样一幅画面,想到前路茫茫,自己将离心爱之人越来越远,心越来越沉,愁思也越来越深。

寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。都门帐饮无绪,留恋处,兰舟催发。执手相看泪眼,竟无语凝噎。

描写了离别时凄清的环境和两人难舍难分的情景,写的是现实之景,是实写。

今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月。念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。

是想象中的别后所见景象和凄清孤寂的生活情境,是想象之景,是虚写。

本诗虚实结合,丰富了诗歌离别的内容,拓展了诗歌凄清的意境,渲染和强化了诗歌词人与恋人离别时的伤感,孤独,无奈的感情。

小结

“一切景语皆情语”,柳永

以清秋之萧瑟,写离别之凄

恻,即景抒情,融情入景,达

到了情景交融天衣无缝的境界。

两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮! —秦观

词中描写的景物

意象 意境

寒蝉、长亭、骤雨

凄切悲 凉

烟波、暮霭、楚天

苍茫落寞

杨柳、晓风、残月

凄清孤寂

上片

下片

实写

虚写

感情基调:凄凉哀婉

语言自然。不喜欢堆砌辞藻和大量用典,而是以本色的语言抒发情感。

采用白描手法,通过细节的刻画,写出人物不忍分离的情景,真挚感人。

上实下虚,前呼后应,层层深入,淋漓尽致地刻画了缠绵悱恻的离愁别绪。

艺术特色小结

分 析 炼 字

念

念:承接上片内容,写出的是恋人分别时难舍难分,彼此留恋挂念,不忍离去的心情。同时,又为下片写离别后的孤独及苦闷起到过渡作用。上下片的过渡衔接自然。

分析这首词的艺术手法

白 描 手 法

融 情 于 景

虚 实 相 生

词中描写的景物

意象 意境

寒蝉、长亭、骤雨

凄切悲 凉

烟波、暮霭、楚天

苍茫落寞

杨柳、晓风、残月

凄清孤寂

虚实相生 借景抒情

上片

下片

实写

虚写

感情基调:凄凉哀婉

对对联

上联:乌云漫卷天尽沙

(天净沙)

下联:狂风大作雨淋淋

(雨霖铃)

这幅画面又是出现在特定的时刻里——“酒醒”之后

“醉不成欢惨将别” —— 白居易

“举杯消愁愁更愁” —— 李白

“扶头酒醒,别是闲滋味”—— 李清照

“潦倒新停浊酒杯” —— 杜甫

整个画面充满了凄清的气氛

柳屯田永者,变旧声做新声,出《乐章集》大得声称于世。虽协音律,而词语尘下。

——李清照《词论》

“今宵酒醒何处?杨柳岸晓风残月”二句,表明别后冷落凄清之感,写出一种典型的怀人境界,足以与诸名家的“雅词”相比。可谓雅不避俗,俗不伤雅,显出柳词的特色。

——吴熊和《唐宋词通论》

苏轼

柳永

豪放

阳刚之美

粗犷豪迈雄伟刚劲,给人惊心动魄崇敬景仰之情

得阳刚之美者如霆如电如重山峻崖如长风出谷如决大河如奔骐骥

婉约

阴柔之美

秀雅恬静安适柔媚,给人心旷神怡轻松愉悦之情

如升初日如云如霞如烟如清风如幽林曲涧如珠玉之辉

剪不断,理还乱,是离愁,别是一般滋味在心头。 ----(李煜《乌夜啼》)

举手长劳劳,二情同依依。 (《孔雀东南飞》)

醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。

----(白居易《琵琶行》)

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

---- 王维《送元二使安西》?

?选 择 题:

1.?下列著名词作家均属于婉约派的是:

A.温庭筠、柳永、李清照、姜夔

B.李煜、苏轼、陆游、辛弃疾

C.苏轼、陆游、温庭筠、李煜

D.柳永、李清照、陆游、辛弃疾

答案:(A)

凤栖梧

柳永 伫倚危楼风细细。望极春愁,黯黯生天际。草色烟光残照里。无言谁会凭阑意。

拟把疏狂图一醉。对酒当歌,强乐还无味。衣带渐宽终不悔。为伊消得人憔悴。

柳永

黯然销魂者,唯别而已矣!

--江淹

回忆你所知道的送别诗:

我们还学过哪些表现离别的名言呢?请同学回忆,举几个例子

剪不断,理还乱,是离愁。(李煜《相见欢》)

何处合成愁?离人心上秋。(吴文英《唐多令》

悲莫悲兮生别离,乐莫乐兮新相知。(屈原《九歌·少司命》)

黯然销魂者,唯别而已矣。(江淹《别赋》)

教学目标

1.体会词中情感

2.把握两种抒情方式:

直接抒情 借景抒情

3. 学习词虚实结合的艺术特点

学习目标

◎品鉴意象

◎体味情感

◎掌握表现手法

一、简介引入

柳永 (约987--约1053年),北

宋婉约词代表。原名三变,字

耆卿,福建崇安人。

柳永在北宋词坛上是一个很重要的作家。他少年时代到汴京应试,流连于秦楼楚馆,常为歌伎填词作曲。由于流传的轶事和词中所表现的内容,人们都把他看作是一个风流浪子,以致不为时人所重,潦倒一生,功名不扬。

最后,他在饱受世态炎凉时,才改名柳永,考取进士,官屯田员外郎,世称柳屯田、柳郎中。有《乐章集》问世。

由于他遭遇坎坷,较多地同中下层市民接触,因此他的词语言比较朴素,接近口语,音律和谐,美妙动听,他是第一个大量创作慢词的人,扩充了词的体制容量,对词的发展有一定的贡献。在表现手法上,他善于铺叙,尽情描绘,把写景、叙事、抒情融为一体;

在内容上,大都反映大都市中的繁华风光,体现市民阶层的思想意识,抒发离愁别恨的痛苦,表现妇女不幸的遭遇和自身沉沦的哀怨,但也曲折地流露出对社会现实的不满。因而他的词曾传唱一时,甚至“凡有井水饮处即能歌柳词”。深受当时市民的欢迎。

、这首词是柳永的代表作之一,写他要离开汴京(今开封)去各地飘泊时和他的心爱的人难舍难分的离愁别恨。

《雨霖铃》词牌的由来

贵妃死后,玄宗入蜀,“行至扶风道,……又至斜谷口,属霖雨涉旬,于栈道雨中闻铃声,隔山相应。上既悼念贵妃,因采其声为《雨霖铃曲》。

象征:离愁别恨

《雨霖铃》这一词调,本来是唐太宗时教坊大曲名,一作“雨淋铃”。来源于唐明皇李隆基与其爱妃杨玉环的悲欢离合的故事。唐明皇在南下逃亡的途中,迫于当时的形势,不得已在马嵬坡缢死杨玉环。后唐玄宗入蜀,到了斜谷的时候,霖雨连日,他经过秦岭栈道,耳闻铃声,勾起了往事,于是创作此曲悼念杨贵妃,寄托哀思。

象征:离愁别恨

解题

本词是作者晚年赴屯田员外郎任时作。黄昇《花庵词选》记载了这样一件事:宋仁宗颇好词,近臣有意拔擢柳永。在一次宫廷宴会上叫柳永按仁宗的旨意填词。柳作了一首《醉蓬莱》,其中“宸游凤辇何处”一句正与御制的真宗挽词暗合,仁宗感到不快,以此对他冷淡。所以柳永只做了一个小小的屯田员外郎,为此词人在赴任时的那种羁旅行役之情,沦落飘泊之感是可以想见的,何况又要与自己心爱的人相别。宦途失意的压抑,与恋人别离的痛苦交织在一起,内心充满哀怨,于是作此《雨霖铃》以寄别恨。

写作背景

作者当时由于仕途失意,心情十分压抑,决定离开京城到外地去。但一想到从此将不能跟心爱的人生活在一起,便觉得痛苦万状。这首词就集中反映了他这种复杂的心情。

雨 霖 铃

柳永

请听朗读

寒蝉凄切

对长亭晚

骤雨初歇

都门帐饮无绪

留恋处

兰舟催发

执手相看泪眼

竟无语凝噎

念去去千里烟波

暮霭沉沉楚天阔

多情自古伤离别

更那堪冷落清秋节

今宵酒醒何处

杨柳岸晓风残月

此去经年

应是良辰好景虚设

便纵有千种风情

更与何人说

影片

1\逐句赏析上片

(1) 寒蝉凄切,

寒蝉凄凉急促地叫着

对长亭晚,

面对着长亭

骤雨初歇。

正是傍晚的时候 急雨刚刚停歇

分析: 起笔用融情入景,以景衬情的手法不仅捕捉了晚秋景物特色,写出所见所闻所感,而且酿造出足以触动离愁别恨的气氛和情调。

试想: 在树上寒蝉凄切的叫声里,在暮色苍茫而又冷清的景象中,送别时面对长亭,该是多么动人愁思的境界啊! 就在这个时候,阵阵骤雨,刚刚收住了雨脚,好朋友啊,就要走了! 这时节,动人的愁思将怎样地抒发出来呢?

寒蝉凄切

点明时令

寒蝉鸣声凄凉急切

朗读课文

对长亭晚

点明时间和地点

面对着长亭,

暮色渐起

骤雨初歇

点明气候

一阵暴雨刚停,四周显得格外清凉

“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。”

时值秋季,景已萧瑟;且值天晚,暮色阴沉, 而骤雨滂沱之后,继之以寒蝉凄切。

烘托凄冷沉郁的气氛

基调“凄切”

寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。

不止交代离别的节令(寒蝉)、时间(晚)、地点(长亭)、天气(骤雨初歇),而且渲染一种悲苦凄凉的气氛,写出将别未别之际的痛苦心情。

通过哪些意象体现的?

从中你可以读到哪些信息?

寒蝉

秋后的蝉是活不了多久的,一番秋雨之后,蝉儿便剩下几声若断若续的哀鸣了,命折旦夕.因此,寒蝉就成为悲凉的同义词.

虹收残雨,蝉嘶败柳长堤暮。

元 卢挚《沉醉东风》:“冷清清暮秋时候,衰柳寒蝉一片愁。”

唐 孟浩然《秦中寄远上人》:“日夕凉风至,闻蝉但益悲。”

长亭

古代大道上每五里设一短亭,十里设一长亭。后被当作别离地点的通称。成为表现离愁别绪的常用意象之一。

河桥望行旅,长亭送故人。

王褒《送别裴仪同》

长亭更短亭,何处是归程?

——李白《菩萨蛮》

寒蝉

长亭

骤雨

景 语

凄切、落寞

别离之愁

悲凉、清冷

情 感

(2) 都门帐饮无绪,

在京城门外设帐饯别没有心思喝酒

留恋处兰舟催发。

留恋时候(船家却)催着船儿出发

分析: 接着写“帐饮无绪”,写“兰舟催发”,就在汴京城外,送别筵上,依依惜别,心绪不宁的场合里, “骤雨”是“留恋”的短暂时机;而“初歇”是“催发”的缘由;

同时,“留恋”表明不得不别,一个“处”字既点明关节,又揭示出比较微妙的心理活动。于是这主观和客观之间的矛盾,使“无绪”铺写到一定的深度。下面作者又是怎样进一步地抒发情怀呢?

“都门帐饮无绪,留恋处,兰舟催发。”

在城门外帐内饮酒饯别,却黯然心伤,正难分难舍之时,船夫催促着要开船。

处: 时候

兰舟,船,代指船夫

“都门帐饮无绪,留恋处,兰舟催发。”

饯别时的心情

依依不舍

难舍难分

欲饮无绪

欲留不能

委婉曲折

(3)执手相看泪眼,

拉着手互相看着饱含泪水的双眼

竟无语凝噎。

竟哽噎着(连半句话也)没有说

噎: 阻塞。语: 动词,说。

分析: 既然欲饮无绪,欲留不能,这时,纵有千言万语也说不出口,只有泪眼相对,执手告别罢了,满腹哀伤情,尽在不言中。这是柔情蜜意的流露,是情感集中的表现。

以上是实写离别时难分难舍的心情。

“执手相看泪眼,竟无语凝噎。”

手拉手,泪眼相望,千言万语,竟一时哽咽。

“流泪眼看流泪眼,

断肠人对断肠人”

“执手相看泪眼,竟无语凝噎。”

写情态

感情深挚

白描手法

语言通俗

缠绵凄恻

(4)念去去、千里烟波,

想(我)走了又走(一路上)看尽千里烟波

千里: 极言路途之远。烟波: 水波渺茫,看远处有如烟雾笼罩。

暮霭沈沈楚天阔。

傍晚,空阔的天地间云气沉沉烟雾笼罩

分析: 结句望空凝思,情意绵绵。这里,一个“急”字,紧扣上文的“无绪”,同时领起结句,把近景和远景连成一片;另一方面,这个“念”字贯注到下阙的描述,在手法上以情带景,在结构上有结有领。

“念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。”

想到这次要一程又一程离别远去,那千里烟波朦胧,傍晚雾霭笼罩的南方天空,多么辽阔深远!

对别后情境的想象 ,前途渺茫

念

“念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。”

行人消逝在烟雾弥漫的江面上,傍晚时分,浓重的雾气使人透不过气来,极目南望,令人不胜惆怅伤感。

承上启下

收束写情景

开启写心情

无边无际的离愁别恨

念去去千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。

借浩淼迷茫的烟波暮霭来表现离人黯淡的离愁。

(那千里烟波之上是沉沉暮霭,那沉沉暮霭之上是空阔楚天,与无边广漠相对的是一叶行舟和孤寂行人,此时他的内心是怎样的?)

千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。

作用:

邈远之景,衬托出情人相见无期,自己前途茫茫的惆怅。

承上启下,既是总结上片的离别情景,又是为下片写别后情景作铺垫。

从眼前所见写起,又想象行舟后所见之景,半虚半实。

小结: 写离别时难分难舍的心情。

分析: 从抒情的重点和层次上看,上阙扣住“别”字,由出行到“帐饮”,到“催发”,到“执手”,到“遥念”,突出了惜别的深情,离别的痛苦。

上片,离别中悲痛:

饯别景---饯别宴 ---饯别情 ----饯别景

寒蝉、长亭、骤雨---帐饮---泪眼、凝噎-- 烟波、暮霭

离别环境

离别场面

此去行程

寒蝉

长亭

骤雨

烟波

暮霭

楚天

离别难

离别时的情景

冷寂幽清

缠绵凄恻

惆怅伤感

融情入景

(实)

(虚)

(实)

无绪催发

泪眼无语

上阕

3、逐句赏析下片

(5)多情自古伤离别,

自古以来,多情的人(最)伤心的是离别

伤:动词,忧愁、忧思,这里作意动,以……为伤。

更那堪冷落清秋节!

(叫人)怎能忍受这冷落的清秋时节

堪: 承当、忍受。清秋: 凄凉清苦的秋天。

分析: 起笔紧承上阙的“念”字推展开去,泛论离愁别恨,自古如此。再用“更那堪”翻进一层,突出当秋而悲。这样,作者把自己的感受作为普遍意义提了出来,丰富了主题.

同时也呼应上文,点明“冷落清秋”,再次以情景交融来渲染,情意更浓。作者驰骋想象,并运用以情带景的写法,唱出了传诵一时的名句。

多情自古伤离别,更那堪,冷落清秋节

自古以来多情的人就为离别而伤怀,

何况是这冷落凄凉的深秋时季,更难以忍受!

那 :怎么

“伤离别”

“更那堪,冷落清秋节”

主旨

进一层

更何况我正在这冷落凄凉的秋季,

多么难以忍受!

愁意浓浓

多情自古伤离别,更那堪冷落清秋节。

点明伤离别的主旨。自古伤离别是常情,似乎有自我安慰之意,接着又转入现实的痛苦中来:递进语气强调了此时清秋离别更让人难受。

(6) 今宵酒醒何处?

今夜酒醒时(身在)哪里,

杨柳岸晓风残月。

(也许在)杨柳岸边(面对那)晨风和残月

晓: 早晨。

分析: 从呼应上阙来看,“酒醒”遥接“帐饮”,尽管“帐饮无绪”然而借酒浇愁,依然酒醉,于是借“酒醒”而设问,倍增惆怅。从以情带景来看,顶承“念去去千里烟波”,景色原本暗淡,悲凉的心情随着星斗的推移而加深,倍觉孤寂;

从意境上看,推想与好朋友分手后,在今夜酒醒的时候,扁舟空空,情景凄清,只看见岸边的杨柳随着晓风在飘拂,一弯残月,孤零零地挂在梢头。此情此景,妙在寓情于景,意在言外。

“杨柳”、“风”“月”这些本是自然界的景物,不少文人曾予以特殊意义, “杨柳”就成了送别的象征;古代行人的于黎明时分踏上征程,送别也在这个时刻,因而“晓风残月”更见依依惜别之情。

作者组合了最能触动离愁的景物入词,酿造意境,增添了抒彩,渲染了浓烈的气氛,更能展现微妙的心理活动,挑动读者的心弦。

作品铺写到这里,似乎已经词绝意尽,然而作者却宕开一笔,思绪又转入新的意境。

今宵酒醒何处,杨柳岸,晓风残月。

今夜酒时我将身在何方?也许是在那杨柳青青的岸边了,晨风习习,天空挂着一钩残月!

想象 情景交融

一舟临岸,词人酒醒梦回,只见习习晓风吹拂萧萧疏柳,—勾残月高挂杨柳梢头。

残月

最能触动

酒醒即愁醒

离愁

晓风

杨柳

(明)贺裳《皱水轩词筌》:“柳屯田‘今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月’自是古今俊句。”

看似平常的一句诗为什么能得到这么高的评价呢?

今宵酒醒何处?

杨柳岸晓风残月

1、把杨柳、风、月这三件最能触动离愁的事物集中成为一幅鲜明的画面。

杨柳

柳有“留”意,古人有折柳送行的风俗。离别的人一见杨柳,就会想起离别时依依不舍的场面,心中就会涌起一缕缕离愁。

杨柳青青着地垂,

杨花漫漫搅天飞。

柳条折尽花飞尽,

借问行人归不归?

此夜曲中闻折柳,

何人不起故园情?

昔我往矣,杨柳依依。

风:秋风带来的是无限凉意和凄凉。

“风急天高猿啸哀,

渚清沙白鸟飞回。”

(杜甫《登高》)

原为西南风

长逝人君还(曹植)

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺.人们很自然地将人的悲欢离合与月的阴晴圆缺联系起来.月圆便想起团圆,月缺便想起分离.而人生总是离多聚少,且往往是月缺人也缺,月圆人不圆.故人看见月亮很容易触景生情,想起故乡,亲人.

月 亮

今宵酒醒何处?

杨柳岸晓风残月

2.此画面出现在特定的时刻

——“酒醒”之后

醉不成欢惨将别 —— 白居易

举杯消愁愁更愁 —— 李 白

扶头酒醒,别是闲滋味

—— 李清照

酒

喜时杜甫说:“白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。”

感慨时曹操说:“对酒当歌,人生几何?”

惜别时王维说:“劝君更进一杯酒,西出阳关无故人。”

愁时李白说:“抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁。”

孤独时李白说:“举杯邀明月,对影成三人。”

思念时苏轼说:“明月几时有,把酒问青天。”

哀伤时李清照说:“三杯两盏淡酒,怎敌他,晚来风急?”

酒醒

愁来

离人借酒消愁,但举杯消愁愁更愁,帐饮时已然无绪,更何况酒醒之后?此时,前晚“执手相看泪眼”的景象依然鲜明在心,而如今却是形影相吊,前路“千里烟波”不知所终,只能离爱人越行越远,可想而知词的人心情。

酒醒

愁来

今宵酒醒何处,杨柳岸,晓风残月。

总结:

承上片念去去,写想象别后酒醒所见。这几句是想象的虚景,因情设景。虚构离别之后的相思之苦,与前面实写离别场景融为一体,更形象地抒发别情。

表现作者分别后孤独、无助、迷茫的精神状态。

认识中国古代诗歌里的常见意象带有的情感

一切景语皆情语。

意象:出现在作品中带有主观感情的物象。

杨柳: 柳有 “留”意, “柳岸霸桥”

秦楼月,年年柳色,霸陵伤别。 (李白《忆秦娥》)

风: 秋风带来的是凉意和凄凉。

“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。” (杜甫《登高》)

残月:多表离愁别恨,寂寞凄凉。

“二十四桥明月夜,玉人何处教吹萧。”

(杜牧《寄扬州判官》)

意象:出现在作品中带有主观感情的物象。

“杨柳岸晓风残月”

中国古代诗歌里的意象

(7)此去经年

这一去,一年又一年

应是良辰好景虚设。

(即使是) 良辰好景(也该是)形同虚设

应: 该。良辰: 美好的时辰。

(8)便纵有千种风情,

就算是有多少深情密意

更与何人说!

又(能)跟什么人诉说

千种: 极言其多。风情: 深情密意。

分析: 作者进一步推想到离别之后惨不成欢的情景,深沉地感到“相见时难别亦难”,如此离别,即使有良辰好景值得欣赏流连,可也等于“虚设”,而千种情,万种意又能向谁倾诉呢? 然后以“此去经年”的孤寂冷寞来收束整首词,既突出了前景渺茫,又表露出余恨无穷的哀怨。

此去经年,应是良辰好景虚设,便纵有千种风情,更与何人说?

这一去,经年累月,再难相见,再好良辰美景,也应是形同虚设,即使心中有千般情意,又能与谁诉说呢?

相聚之日,每逢良辰好景,总感到欢娱;可是别后非止一日,年复一年,纵有良辰好景,也引不起欣赏的兴致。

知音已远

良辰不再

离别之情推向高潮

以后的岁月

小结: 写想象中的别后情景。

下片,离别后悲愁:

虚写离情-----实写离景--------虚写离思

伤、那堪---杨柳、晓风、残月--- 虚设、与何人说

想象别后的情景

思念苦

今 宵

经 年

杨柳

晓风

残月

好景虚设

风情难言

酒醒伤情

惨不成欢

主 旨

伤离别

情景交融

清秋节

下阕

饯别时暗淡低落的心情

出发时难舍难分的痛苦

设想中今宵酒醒后的凄凉怅惘

日后良辰好景不再的孤独

伤离别

整首词写了哪些离别情景

缠绵悱恻

意境

凄清清丽

东坡在玉堂(官署名)日,有幕士善歌,(苏轼)因问:“我词何如柳七(柳永)?”对曰:“柳郎中(柳永)词,只合十七八女郎,执红牙板,歌‘杨柳岸晓风残月’;学士(苏轼)词须关西大汉,铜琵琶,绰铁板,唱‘大江东去’。东坡为之绝倒。

——《词话丛编》

《雨霖铃》与《念奴娇》比较鉴赏,体味豪 放、婉约两派词风的不同。

赤壁怀古

雨霖铃

意象

人事

情感

壮美

豪迈

悲愤

壮志难酬之恨

指挥若定谈笑却敌

凄美

缠绵

凄凉

清秋离别之恨

执手相看无语凝噎

寒蝉烟波杨柳残月

大江乱石

惊涛峭壁

名句赏析

1.赏析:寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。

2.赏析:念去去千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。

3.有人盛赞“今宵酒醒何处?杨柳岸晓风残月”是千古名句,你同意吗?为什么?

赏析思路:

手法+依据+作用

借景抒情+意象+意境+感情

1.赏析:

寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。

这一句给我们点出了别离得季节(萧瑟凄凉的秋天)、地点(汴京城外的长亭)、具体时间(雨后阴冷的黄昏),

寒蝉、长亭、日暮、雨歇,

给我们营造了一个凄清萧瑟的送别氛围,

为全词定下凄凉伤感的感情基调。

2.赏析:

念去去千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。

这一句运用了借景抒情,虚景写实情的手法,

词人借用想象之景:浩渺的烟波,沉重的暮霭,望不到边际的楚天,

营造了一个迷蒙辽阔的意境,

含蓄深沉地表现了词人分别后抑郁难舍、孤独寂寞的感情。

3.有人盛赞“今宵酒醒何处?扬柳岸晓风残月。”是千古名句,你同意吗?为什么?

同意。

此句最妙就在于词人能寓情于景,借景抒情,

词人吧古代意象中最能触动离愁的四件事物酒、杨柳、晓风、月影

集中渲染成一幅凄清孤寂的画面,

用酒的愁苦、柳的寂寥、晓风的清冷、残月的破碎来烘托离人形只影单、孤零惆怅的心境

词人以风之凉,月之残透露离别绪,抒情含蓄,的确应为千古名句。

*多情自古伤离别,更那堪冷落清秋节!

自古以来,多愁善感的人离别时都会很伤心

更何况在这让人不能承受的冷清凄凉的秋天

*此去经年,应是良辰好景虚设。便纵有千种风情,更与何人说?

这一次分开,经过的将是一年或更多年的 分离,我料想即使有好天气、好风景,也会因无人共赏而形同虚设。

离别了恋人,纵然有万千深情蜜意,又能像谁诉说呢

1.寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。

2.念去去千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。

3.今宵酒醒何处?杨柳岸晓风残月。

虚实结合(虚实相生 虚实相济)

1.实写:

客观世界中存在的实像、实事、实境。

2.虚写:

直觉中看不见摸不着,却又能从字里行间体味出那些虚像和空灵的境界。

幻想:神仙鬼怪世界和梦境

想象:设想的未来之境

回忆:已逝之景之境

联想:由此及彼

1、实写:

2、虚写:

客观世界中存在的实像、实事、实境。

直觉中看不见摸不着,却又能从字里行间体味出那些虚象和空灵的境界。

1)幻想:神仙鬼怪世界和梦境

2)想象:设想的未来之境

3)回忆:已逝之景之境

4)联想:由此及彼

虚实结合(虚实相生 虚实相济)

作用:诗人谋求虚实结合,虚实相生,趣味、诗韵俱存,使其内涵丰富,外延无边。

指出下列诗歌哪些是“实”,哪些是“虚”

1 遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。

2 独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

3? 执手相看泪眼, 竟无语凝噎。

4 念去去千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。

5 飞流直下三千尺,疑是银河落九天。

6 今宵酒醒何处,杨柳岸晓风残月。

7 多少恨,昨夜梦魂中。还似旧时游上苑,车如流水马如龙,花月正春风。 《梦游天姥吟留别》

8 邯郸驿里逢冬至,抱膝灯前影伴身。

想得家中夜深坐,还应说着远行人。

9 朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。

旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。《乌衣巷》

10今夜鄜州月,闺中只独看。遥怜小儿女,未解忆长安。

香雾云鬟湿,清辉玉臂寒。何时倚虚幌,双照泪痕干.

虚

虚

实

实

虚

虚

虚

实

虚

虚

实

虚

虚

虚实结合举例

望庐山瀑布

李白

日照香炉生紫烟,

遥看瀑布挂前川。

飞流直下三千尺,

疑是银河落九天。

实 虚

李商隐《夜雨寄北》??

????

??

君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。

??何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

虚写

实写

上阕:

皆

离别难

写实

景语:

情语:

寒蝉凄切,对长亭晚,骤

雨初歇。

念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。

都门帐饮无绪,留恋处,

兰舟催发。

执手相看泪眼,竟无语凝噎。

皆

下阕:

相思苦

写虚

景语:

今宵酒醒何处?杨柳岸晓

风残月。

情语:

多情自古伤离别,更那堪落

清秋节!

此去经年,应是良辰好景虚 设。便纵有千种风情,更与何人说!

上阕:

依依惜别

写实

下阕:

写虚

羁旅长愁

实际操作:怎样回答艺术手法的题

步骤:

赏析思路:

手法+依据+作用

借景抒情+意象+意境+感情

景——念去去,千里烟波,

暮霭沉沉楚天阔。

这句词用了什么艺术手法,试作分析。

――用了“虚景实写”的艺术手法。这两句是词人的内心独白。“念”字告诉读者下面为想像的景物,是虚写。

词人凝噎在喉的是什么话呢?

“念”字以去声领格,显出激越之情,后再用两个“去去”连用,更显激越之情。读时一字一顿,遂觉去路茫茫,道路修远。“千里”以下,声调和谐,景色如绘。既曰“烟波”,又曰“暮蔼”,更曰“沉沉”,着色可谓浓矣;既曰“千里”,又曰“阔”,空间可谓广矣。词人面对着这样一幅画面,想到前路茫茫,自己将离心爱之人越来越远,心越来越沉,愁思也越来越深。

寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。都门帐饮无绪,留恋处,兰舟催发。执手相看泪眼,竟无语凝噎。

描写了离别时凄清的环境和两人难舍难分的情景,写的是现实之景,是实写。

今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月。念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。

是想象中的别后所见景象和凄清孤寂的生活情境,是想象之景,是虚写。

本诗虚实结合,丰富了诗歌离别的内容,拓展了诗歌凄清的意境,渲染和强化了诗歌词人与恋人离别时的伤感,孤独,无奈的感情。

小结

“一切景语皆情语”,柳永

以清秋之萧瑟,写离别之凄

恻,即景抒情,融情入景,达

到了情景交融天衣无缝的境界。

两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮! —秦观

词中描写的景物

意象 意境

寒蝉、长亭、骤雨

凄切悲 凉

烟波、暮霭、楚天

苍茫落寞

杨柳、晓风、残月

凄清孤寂

上片

下片

实写

虚写

感情基调:凄凉哀婉

语言自然。不喜欢堆砌辞藻和大量用典,而是以本色的语言抒发情感。

采用白描手法,通过细节的刻画,写出人物不忍分离的情景,真挚感人。

上实下虚,前呼后应,层层深入,淋漓尽致地刻画了缠绵悱恻的离愁别绪。

艺术特色小结

分 析 炼 字

念

念:承接上片内容,写出的是恋人分别时难舍难分,彼此留恋挂念,不忍离去的心情。同时,又为下片写离别后的孤独及苦闷起到过渡作用。上下片的过渡衔接自然。

分析这首词的艺术手法

白 描 手 法

融 情 于 景

虚 实 相 生

词中描写的景物

意象 意境

寒蝉、长亭、骤雨

凄切悲 凉

烟波、暮霭、楚天

苍茫落寞

杨柳、晓风、残月

凄清孤寂

虚实相生 借景抒情

上片

下片

实写

虚写

感情基调:凄凉哀婉

对对联

上联:乌云漫卷天尽沙

(天净沙)

下联:狂风大作雨淋淋

(雨霖铃)

这幅画面又是出现在特定的时刻里——“酒醒”之后

“醉不成欢惨将别” —— 白居易

“举杯消愁愁更愁” —— 李白

“扶头酒醒,别是闲滋味”—— 李清照

“潦倒新停浊酒杯” —— 杜甫

整个画面充满了凄清的气氛

柳屯田永者,变旧声做新声,出《乐章集》大得声称于世。虽协音律,而词语尘下。

——李清照《词论》

“今宵酒醒何处?杨柳岸晓风残月”二句,表明别后冷落凄清之感,写出一种典型的怀人境界,足以与诸名家的“雅词”相比。可谓雅不避俗,俗不伤雅,显出柳词的特色。

——吴熊和《唐宋词通论》

苏轼

柳永

豪放

阳刚之美

粗犷豪迈雄伟刚劲,给人惊心动魄崇敬景仰之情

得阳刚之美者如霆如电如重山峻崖如长风出谷如决大河如奔骐骥

婉约

阴柔之美

秀雅恬静安适柔媚,给人心旷神怡轻松愉悦之情

如升初日如云如霞如烟如清风如幽林曲涧如珠玉之辉

剪不断,理还乱,是离愁,别是一般滋味在心头。 ----(李煜《乌夜啼》)

举手长劳劳,二情同依依。 (《孔雀东南飞》)

醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。

----(白居易《琵琶行》)

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

---- 王维《送元二使安西》?

?选 择 题:

1.?下列著名词作家均属于婉约派的是:

A.温庭筠、柳永、李清照、姜夔

B.李煜、苏轼、陆游、辛弃疾

C.苏轼、陆游、温庭筠、李煜

D.柳永、李清照、陆游、辛弃疾

答案:(A)

凤栖梧

柳永 伫倚危楼风细细。望极春愁,黯黯生天际。草色烟光残照里。无言谁会凭阑意。

拟把疏狂图一醉。对酒当歌,强乐还无味。衣带渐宽终不悔。为伊消得人憔悴。