课题1:金刚石、石墨和C60 (第一课时)教学设计

文档属性

| 名称 | 课题1:金刚石、石墨和C60 (第一课时)教学设计 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2012-12-03 16:34:19 | ||

图片预览

文档简介

课题1:金刚石、石墨和C60 (第一课时)

湖北省宜昌市第十六中学 443000 罗燕

【教学目标】

知识与技能:了解金刚石、石墨的物理性质及用途;了解木炭、活性炭的吸附性;知道一种元素可以形成不同的单质;知道不同碳单质物理性质存在差异的主要原因。

过程与方法:实验探究

情感态度与价值观:培养合作精神与质疑能力;能以发展的眼光看待碳的单质

【教学重点】

金刚石、石墨的物理性质及用途。

【教学难点】

不同碳单质物理性质存在差异的原因。

【教学方法】

通过实验探究和讨论交流,提高学生动手能力及分析问题的能力,培养爱国情感和献身科学的精神。

【教学用品】

教师:制作多媒体课件,玻璃刀、金属刀、尺子、手套、玻璃、防护眼镜、抹布。

学生分成9个合作小组:多种铅笔、导电测试装置(2B铅笔芯、电池、导线灯泡)、试管、试管架、玻璃棒、活性炭或木炭、塑料杯(装红墨水)、棉花。

【课时安排】1课时

【板书设计】

课题1 金刚石、石墨和C60

决 定 决 定

一、 结 构 性 质 用 途

反 映 反 映

二、

碳的单质

碳原子的排列方式

物理性质

用途

金刚石

正八面体

坚硬

做玻璃刀、钻头、装饰品

石墨

分层片状

软、导电性、滑腻

做润滑剂、铅笔芯、电极

C60

足球状

超导领域、新材料

三、判断同种物质的标准:

1、组成元素相同;2、内部结构相同

【教学过程】

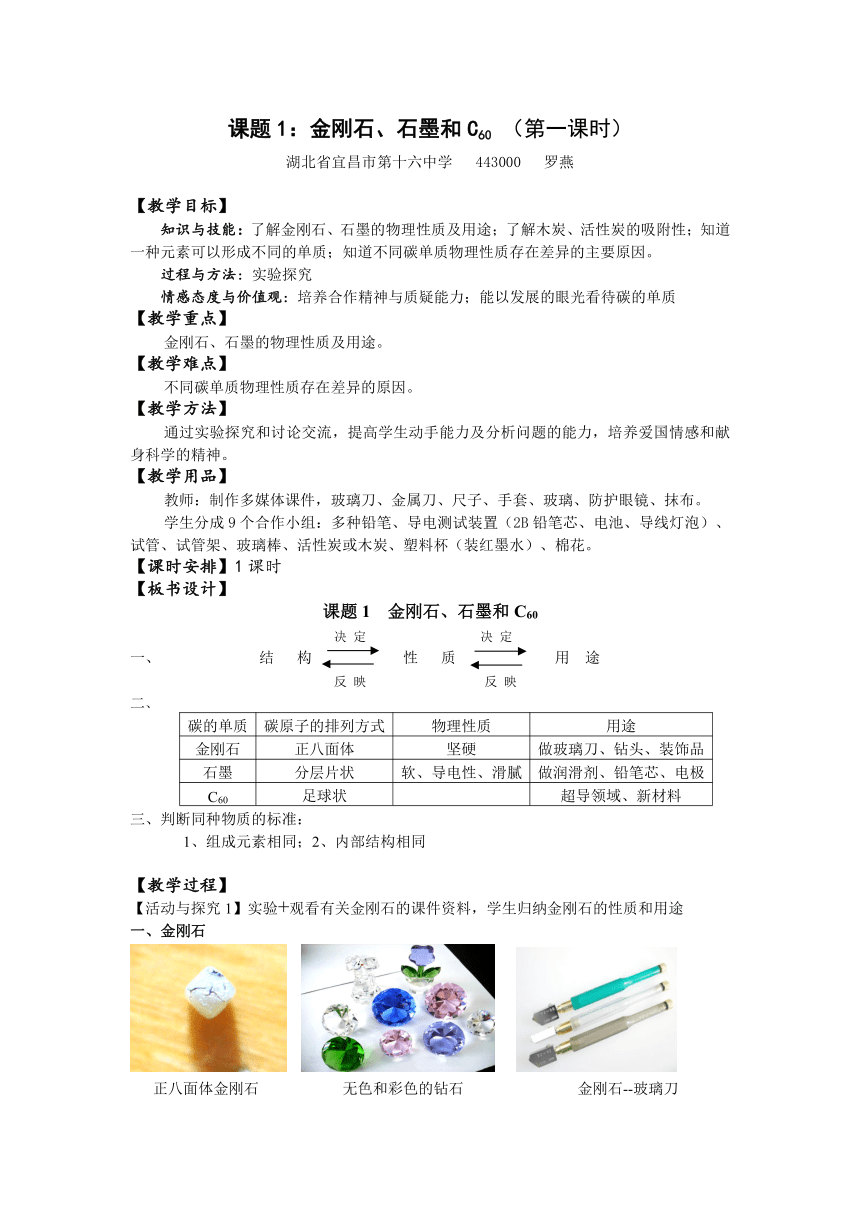

【活动与探究1】实验+观看有关金刚石的课件资料,学生归纳金刚石的性质和用途

一、金刚石

正八面体金刚石 无色和彩色的钻石 金刚石--玻璃刀

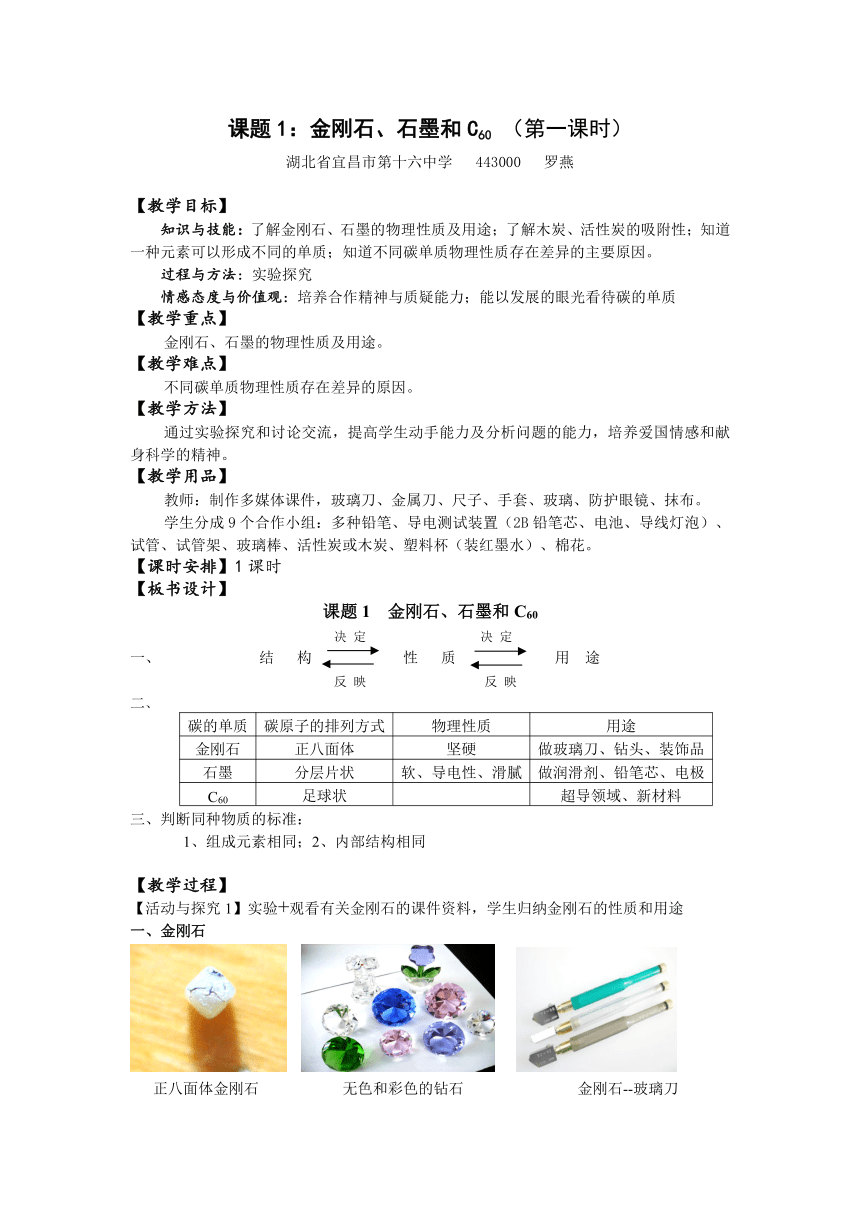

【活动与探究2】学生分组实验+观看石墨的课件资料,学生归纳石墨的物理性质和用途。二、石墨

深灰色固体 质软--铅笔 导电性--电极 导电、润滑性—石墨滑板

〔增补分组实验〕涂抹铅笔印

〔增补演示实验〕2B铅笔芯的导电性

【活动与探究3】学生完成改良的课本P105面【实验6--1】, 试验活性炭或木炭的吸附性。

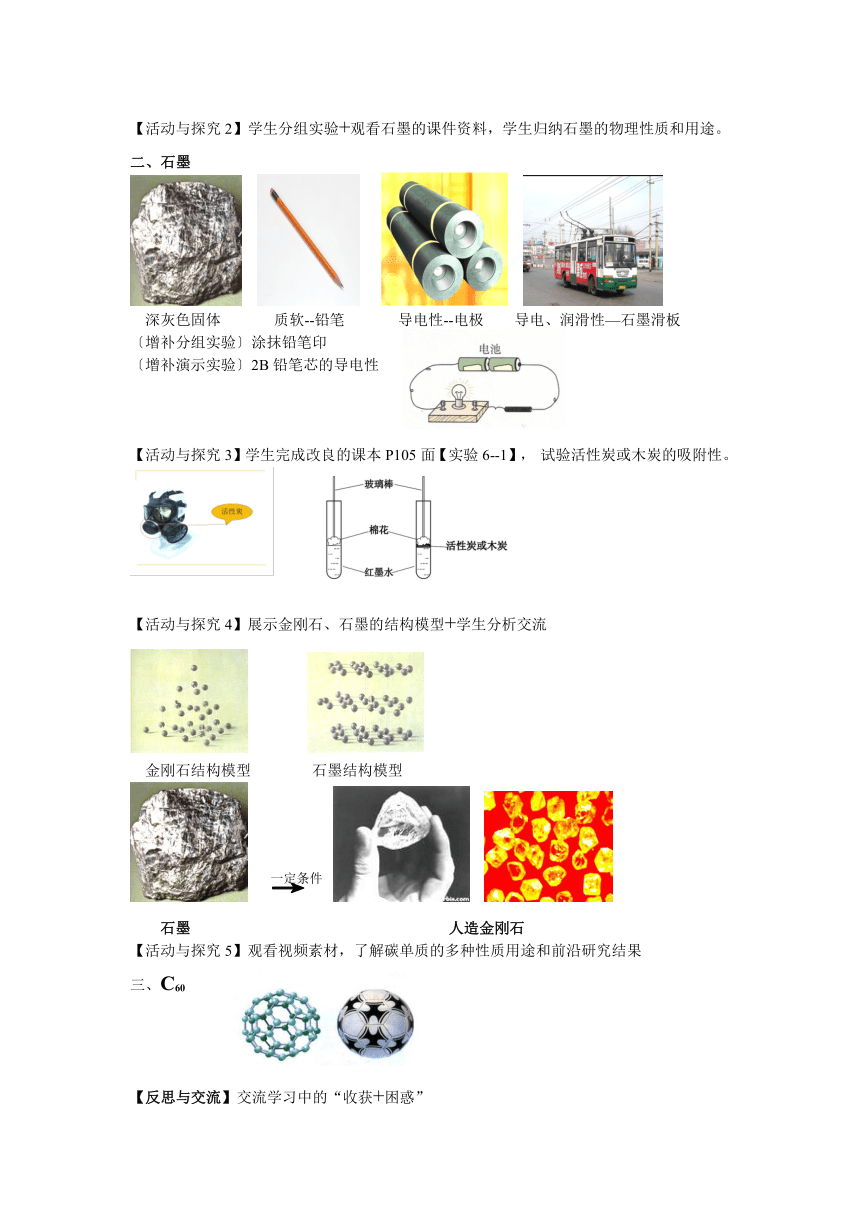

【活动与探究4】展示金刚石、石墨的结构模型+学生分析交流

金刚石结构模型 石墨结构模型

→

石墨 人造金刚石

【活动与探究5】观看视频素材,了解碳单质的多种性质用途和前沿研究结果

三、C60

【反思与交流】交流学习中的“收获+困惑”

课题1 “金刚石、石墨、C60 ”导学案

班级 合作小组 姓名

【目标导引】

1.知道金刚石和石墨的主要物理性质及相关的用途。

2.知道活性炭和木炭的吸附性。

3.知道同种元素可以组成不同的物质,结构.性质和用途的关系。

★自主学习

1.单质是由 元素组成的纯净物。碳元素组成的单质有 . 和 。

2.阅读课本第104-105页内容,完成下表。

金刚石

石墨

物理

性质

外观

光泽

硬度

导电性

用途

★合作学习

【活动与探究1】 金刚石的物理性质和用途

实验步骤

实验现象

分析及结论

学生演示用玻璃刀划玻璃

【活动与探究2】 石墨的物理性质和用途

实验步骤

实验现象

分析及结论

1、触摸2B铅笔芯及铅笔印迹

2、分别用4H、HB、2B铅笔在纸上写字,比较颜色深浅

3、将2B铅笔芯连入电路中

【活动与探究3】 木炭或活性炭的物理性质和用途

实验步骤

实验现象

分析及结论

两支试管分别装入等量红墨水,向其中一支加入活性炭(或木炭),并分别用玻璃棒将塞入的一团棉花缓慢推至试管底。

【活动与探究4】

金刚石、石墨都是由碳元素组成的单质,二者物理性质明显不同的原因是 ,石墨在一定条件下合成人工金刚石,发生了物理变化还是化学变化 。

【当堂演练】

1.课本P109的第1、3、5题

2.请将下面左列和右列的相关内容用短线连接起来:

金刚石硬度大 冰箱去味剂

石墨导电性能好 切割玻璃

活性炭有吸附性 干电池电极

【拓展延伸】

3.下列各物质中,化学式相同的不同物质是( )

A.氧气和液氧 B.金刚石和石墨 C.水银和银 D.干冰和二氧化碳

4.同种元素组成的物质不可能是( )

A 单质 B 化合物 C 纯净物 D 混合物

5.足球烯的化学式是 ,相对分子质量为 。

课题1 “金刚石、石墨和C60”教学反思

教学中,为营造轻松快乐的学习环境,安排了大量的学生活动:划玻璃、涂抹铅笔印记、铅笔芯的导电性实验、木炭的吸附红墨水色素、观察金刚石和石墨结构模型、课件展示等等。师生互动充分,学生在兴奋之余,学习积极性高涨。

创设的问题情境,层层递进,激发了学习兴趣,使学生迅速融入到学习情景中,并且在学生交流探讨过程中,降低了学习的难度,使难点得以顺利突破。

利用白板、课件等多媒体手段,加大了教学容量,课堂效率倍增。大量生动的感观材料,通过高密度的知识学习,优化处理成为理性认识。在教学中安排一段有针对性的视频播放,利用图像的刺激,动感变幻除了给学生以美的享受以外,更让学生深刻感受科技的氛围,让学生了解C60及发展前景。通过本环节使学生明白:国家的强大与繁荣离不开科技,自然渗透了“科技兴国”的思想,收到了爱国主义教育的效果。

学生的个体差异,认知方式的不同,给课堂教学带来了不确定性,一堂课下来难免有这样那样的疏漏。不足之处不应该只构成遗憾或感慨的材料,我是把它看作成长路上的“信号灯”,通过回顾、梳理,作深刻的反思和剖析,为今后的教学积累更多经验,使自己成为科研型的教师。

湖北省宜昌市第十六中学 443000 罗燕

【教学目标】

知识与技能:了解金刚石、石墨的物理性质及用途;了解木炭、活性炭的吸附性;知道一种元素可以形成不同的单质;知道不同碳单质物理性质存在差异的主要原因。

过程与方法:实验探究

情感态度与价值观:培养合作精神与质疑能力;能以发展的眼光看待碳的单质

【教学重点】

金刚石、石墨的物理性质及用途。

【教学难点】

不同碳单质物理性质存在差异的原因。

【教学方法】

通过实验探究和讨论交流,提高学生动手能力及分析问题的能力,培养爱国情感和献身科学的精神。

【教学用品】

教师:制作多媒体课件,玻璃刀、金属刀、尺子、手套、玻璃、防护眼镜、抹布。

学生分成9个合作小组:多种铅笔、导电测试装置(2B铅笔芯、电池、导线灯泡)、试管、试管架、玻璃棒、活性炭或木炭、塑料杯(装红墨水)、棉花。

【课时安排】1课时

【板书设计】

课题1 金刚石、石墨和C60

决 定 决 定

一、 结 构 性 质 用 途

反 映 反 映

二、

碳的单质

碳原子的排列方式

物理性质

用途

金刚石

正八面体

坚硬

做玻璃刀、钻头、装饰品

石墨

分层片状

软、导电性、滑腻

做润滑剂、铅笔芯、电极

C60

足球状

超导领域、新材料

三、判断同种物质的标准:

1、组成元素相同;2、内部结构相同

【教学过程】

【活动与探究1】实验+观看有关金刚石的课件资料,学生归纳金刚石的性质和用途

一、金刚石

正八面体金刚石 无色和彩色的钻石 金刚石--玻璃刀

【活动与探究2】学生分组实验+观看石墨的课件资料,学生归纳石墨的物理性质和用途。二、石墨

深灰色固体 质软--铅笔 导电性--电极 导电、润滑性—石墨滑板

〔增补分组实验〕涂抹铅笔印

〔增补演示实验〕2B铅笔芯的导电性

【活动与探究3】学生完成改良的课本P105面【实验6--1】, 试验活性炭或木炭的吸附性。

【活动与探究4】展示金刚石、石墨的结构模型+学生分析交流

金刚石结构模型 石墨结构模型

→

石墨 人造金刚石

【活动与探究5】观看视频素材,了解碳单质的多种性质用途和前沿研究结果

三、C60

【反思与交流】交流学习中的“收获+困惑”

课题1 “金刚石、石墨、C60 ”导学案

班级 合作小组 姓名

【目标导引】

1.知道金刚石和石墨的主要物理性质及相关的用途。

2.知道活性炭和木炭的吸附性。

3.知道同种元素可以组成不同的物质,结构.性质和用途的关系。

★自主学习

1.单质是由 元素组成的纯净物。碳元素组成的单质有 . 和 。

2.阅读课本第104-105页内容,完成下表。

金刚石

石墨

物理

性质

外观

光泽

硬度

导电性

用途

★合作学习

【活动与探究1】 金刚石的物理性质和用途

实验步骤

实验现象

分析及结论

学生演示用玻璃刀划玻璃

【活动与探究2】 石墨的物理性质和用途

实验步骤

实验现象

分析及结论

1、触摸2B铅笔芯及铅笔印迹

2、分别用4H、HB、2B铅笔在纸上写字,比较颜色深浅

3、将2B铅笔芯连入电路中

【活动与探究3】 木炭或活性炭的物理性质和用途

实验步骤

实验现象

分析及结论

两支试管分别装入等量红墨水,向其中一支加入活性炭(或木炭),并分别用玻璃棒将塞入的一团棉花缓慢推至试管底。

【活动与探究4】

金刚石、石墨都是由碳元素组成的单质,二者物理性质明显不同的原因是 ,石墨在一定条件下合成人工金刚石,发生了物理变化还是化学变化 。

【当堂演练】

1.课本P109的第1、3、5题

2.请将下面左列和右列的相关内容用短线连接起来:

金刚石硬度大 冰箱去味剂

石墨导电性能好 切割玻璃

活性炭有吸附性 干电池电极

【拓展延伸】

3.下列各物质中,化学式相同的不同物质是( )

A.氧气和液氧 B.金刚石和石墨 C.水银和银 D.干冰和二氧化碳

4.同种元素组成的物质不可能是( )

A 单质 B 化合物 C 纯净物 D 混合物

5.足球烯的化学式是 ,相对分子质量为 。

课题1 “金刚石、石墨和C60”教学反思

教学中,为营造轻松快乐的学习环境,安排了大量的学生活动:划玻璃、涂抹铅笔印记、铅笔芯的导电性实验、木炭的吸附红墨水色素、观察金刚石和石墨结构模型、课件展示等等。师生互动充分,学生在兴奋之余,学习积极性高涨。

创设的问题情境,层层递进,激发了学习兴趣,使学生迅速融入到学习情景中,并且在学生交流探讨过程中,降低了学习的难度,使难点得以顺利突破。

利用白板、课件等多媒体手段,加大了教学容量,课堂效率倍增。大量生动的感观材料,通过高密度的知识学习,优化处理成为理性认识。在教学中安排一段有针对性的视频播放,利用图像的刺激,动感变幻除了给学生以美的享受以外,更让学生深刻感受科技的氛围,让学生了解C60及发展前景。通过本环节使学生明白:国家的强大与繁荣离不开科技,自然渗透了“科技兴国”的思想,收到了爱国主义教育的效果。

学生的个体差异,认知方式的不同,给课堂教学带来了不确定性,一堂课下来难免有这样那样的疏漏。不足之处不应该只构成遗憾或感慨的材料,我是把它看作成长路上的“信号灯”,通过回顾、梳理,作深刻的反思和剖析,为今后的教学积累更多经验,使自己成为科研型的教师。

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件