2021—2022学年统编版高中语文必修下册1.1《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》课件(43张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021—2022学年统编版高中语文必修下册1.1《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》课件(43张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 32.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-02-18 15:50:09 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

子路、曾皙、冉有、

公西华侍坐

冉有、

公西华

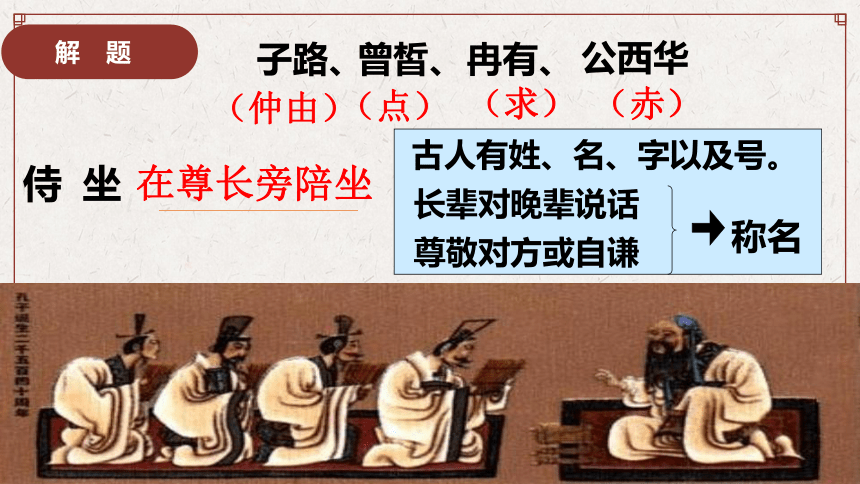

侍 坐

(求)

在尊长旁陪坐

古人有姓、名、字以及号。

长辈对晚辈说话

尊敬对方或自谦

称名

解题

子路、

曾皙、

(仲由)

(点)

(赤)

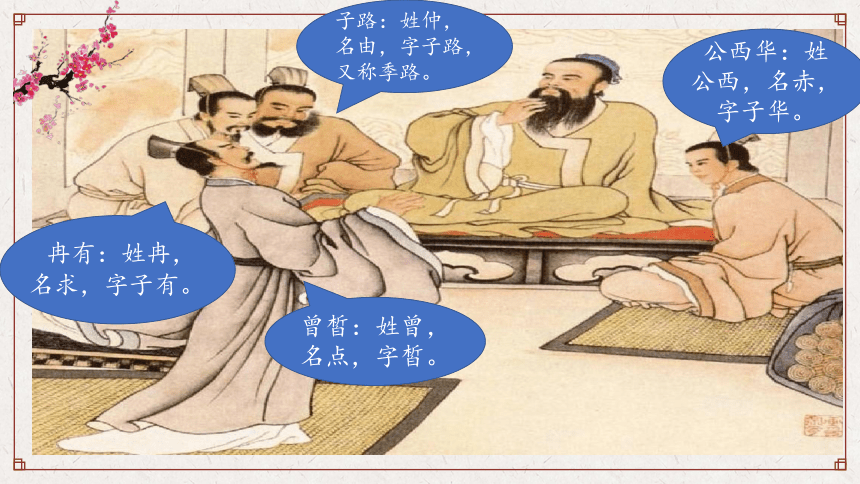

冉有:姓冉,名求,字子有。

子路:姓仲,名由,字子路,又称季路。

曾皙:姓曾,名点,字皙。

公西华:姓公西,名赤,字子华。

壹

走近人物作品

·孔子生平·

名丘,字仲尼,鲁国陬邑(今山东曲阜)人,春秋末期的政治家、思想家、教育家,儒家学派的创始人,与战国时期儒家的代表人物孟子并称“孔孟”,被后世尊为“圣人”,有“万世师表”之称。。

孔子思想及学说对后世产生了极其深远的影响。

孔子(公元前551—前479)

相关作品

“论”, 编纂的意思;“语”, 是语言的意思 。“论语”就是语言的编纂 。

《论语》是儒家学派的经典著作之一,由孔子的弟子及其再传弟子编撰而成。它以语录体和对话文体为主,记录了孔子及其弟子的言行,集中体现了孔子的政治主张、伦理思想、道德观念及教育原则等。

宋儒把《论语》《大学》《中庸》和《孟子》合称为“四书”。

写作背景

孔子生活在“礼崩乐坏”“天下无道”的春秋末期,周朝的统治已经崩溃,诸侯争战不已,社会动荡不安。

面对这种急剧变革的社会现实,孔子试图用自己以“礼”“仁”为核心的政治主张来稳定社会秩序,救民众于水火之中。他周游列国,希望找到机会来实现自己的政治理想,却四处碰壁,不为所用。他还创办私学,广收门徒,致力教育工作。

本文记录的是孔子和子路、曾皙、冉有、公西华这四个弟子“言志”的一段对话。

贰

感知课文

梳理课文

1.听课文朗读录音,纠正字音及停顿。

2.分角色朗读,把握人物说话的语气。

3.学生反复朗读课文,整理并积累重要的文言实词、虚词和句式。

4.梳理课文,理清思路。

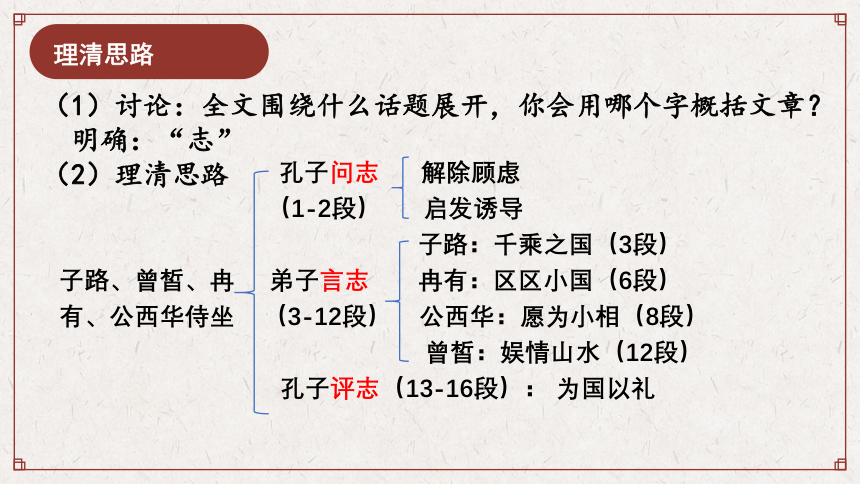

理清思路

孔子问志 解除顾虑

(1-2段) 启发诱导

子路:千乘之国(3段)

子路、曾皙、冉 弟子言志 冉有:区区小国(6段)

有、公西华侍坐 (3-12段) 公西华:愿为小相(8段)

曾皙:娱情山水(12段)

孔子评志(13-16段): 为国以礼

(1)讨论:全文围绕什么话题展开,你会用哪个字概括文章?

明确:“志”

(2)理清思路

叁

研读文本

叁

鉴赏人物

探究分析

(一)分析讨论以下问题:

1.分角色朗读,用原文说说四个弟子的“志”(政治理想)

2.从人物的言谈中,可以看出他们各自怎样的性格特征?

3.孔子是怎样评志的?

4.孔子的人物形象

弟子言志

子路:“千乘之国”,“可使有勇,且知方也”

冉有:“方六七十,如五六十”,“可使足民”,“如其礼乐,以俟君子”

公西华:“宗庙之事,如会同”,“愿为小相”

曾皙:“冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”

原文内容:

治理一个受大国侵略而且遭受饥荒的千乘之国,并保证三年内使人民勇于作战并懂得义理。

子路(仲由)

有抱负,自信坦诚,却较鲁莽和轻率。

志向:

性格:

侧重强国

子路率尔而对曰:“千乘之国,由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。”

神态和语言描写

探究一:孔子如何评价子路的志向?

批评子路不够谦虚、鲁莽、轻率

知识拓展:

“长者不及,勿谗言。”

这就是说在长者面前,如不问及,是非礼的,所以受到孔子的哂笑。这种形式的主动发言,并不被孔子所提倡。

---------------《礼记·曲礼上》

孔子的态度:

“夫子哂之”

评价:“为国以礼,其言不让”

治理一个小国,三年内使人民富足。至于礼乐教化,还难办到。

冉有(求)

谦虚谨慎,

说话很有分寸

志向

性格:

“方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。”

从冉有的言语中可以看出:

侧重富民

探究二:孔子如何评价冉有的志向?

评价:没有正面加以评论,小国也是国家,但礼乐教化之事,怎能非要等到君子去做呢?

孔子的态度:

“唯求则非邦也与?安见方六七十,如五六十而非邦也者?”

叹之

能在诸侯举行祭祀或会盟时担任一个“小相”。(司仪官)

公西华(赤)

谦恭有礼,

娴于辞令。

志向

性格:

侧重以礼治邦

“非曰能之,愿学焉。宗庙之事,如会同,端章甫[fǔ] ,愿为小相焉。”

语言描写:“愿”+“学” +“小”

探究三:孔子如何评价公西赤的志向?

评价:连续三个反问句,说明公西华说的是礼制、仪式的小事,其实就是国家大事,他能够通晓礼乐,就能够管理国家,他低估了自己的能力,要增强他的信心,使其勇于承担重任

孔子的态度:

“唯赤则非邦也与?宗庙会同,非诸侯而何?赤也为之小,孰能为之大?”

惜之

暮春时节,穿上春衣,(我)和五六位成年人,六、七个少年,在沂水里洗洗澡,在舞雩台上吹吹风,一路唱着歌回来。

曾皙(点)

懂礼爱乐 洒脱高雅 淡泊功名

志向

性格:

鼓瑟希,铿尔,舍瑟而作,对曰“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”

动作/语言描写

暮春郊游图

性格

探究四:孔子如何评价曾点的志向?

评价:大力肯定,因为用礼教去感化百姓,高洁其志趣,是治理国家的根本措施

孔子的态度:

“吾与点也”

与之

曾皙之志

莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。

舞雩台,又称舞雩坛,位于曲阜城南沂河之北,是一座高大的土台,原为周鲁国祭天求雨的祭坛。“雩”是古代求雨的一种祭礼。《周礼》有记:“若国大旱,则帅巫而舞雩。”

春光明媚、惠风和畅、天人和谐

用几个词语概括这个场景?

春秋战国时期真实的百姓生活是什么样的?

探究四:孔子为什么“喟然叹曰:‘吾与点也!’”?

①曾皙描绘了一幅“太平盛世”图,社会安定、天下太平,每个人都享受着真、善、美的大同和谐社会,所表达的正是孔子所期望的境界,符合儒家所向往的“礼治”社会的最高境界,因此孔子表示赞同。

②曾皙的这段话,可能隐约触动了孔子周游列国屡遭失败、心力交瘁而想过平静无为的生活的想法。曾皙“不求为政”之意正合孔子避世之心,因此曾皙的话不仅是显己志,也是对孔子心灵的折射。

探究人物

1.小结四位学生的性格特征:

子路:有抱负,坦诚,性格也比较鲁莽、轻率。

冉有:谦虚谨慎,说话很有分寸。

公西华:谦恭有礼,娴于辞令。

曾皙:懂礼爱乐,洒脱高雅,淡泊功名。

启示:在现代社会,谦虚仍然是美德,但是更需要有子路的自信,以及敢闯敢拼的勇气。

探究人物

2.具体分析孔子的形象

①孔子是一个有理想、有抱负的人。

②孔子是一位既严格要求学生,又和蔼可亲、善于启发学生的师长。

文章记录的是孔子和子路、曾晳、冉有、公西华这四个弟子“言志”的对话,生动地再现了孔子让学生畅谈志向的情形。反映了儒家“足食足兵”“先富后教”“以礼治国”的政治思想及孔子循循善诱、因材施教的教育方法。

文章主旨

写作特点

1.语言简洁凝练,结构完整。

2.运用对话和动作塑造人物形象。

3.人物个性鲜明。

在《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中,师生共话志向, 各言其志,轻松和谐、畅快,侃侃而谈……这样的课堂是让人向往的,这样的老师也是让人敬佩的。

作为学生,你希望有什么样的课堂和老师 请把你的想法表达出来。

要求:用语简明、连贯、得体,不少于200字。

作业布置

大家下午好!

今天我说课的题目是《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》,下面我将从说教材分析、教学目标、教学方法和教学过程等四个方面来对本课作具体的阐述。

尊敬的各位领导、老师:

目

录

一 教材分析

二 学情分析

三 教学目标

四 教学过程

教材分析

1.教材分析

《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》选自《论语·先进》篇,是人教版选修教材《中国古代诗歌散文欣赏》第六单元“文无定格、贵在鲜活”当中自主赏析的首篇课文,该单元的教学重点是感受中国古代散文,学习古人的智慧。

《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》是孔子因材施教的范例。

学情分析

学生经过高一阶段的语文学习,已经具备一定的文言知识储备,在初中时也曾学过《论语十则》,对《论语》的语录体散文特点和孔子的政治主张有了初步了解,但是只是停留于表面,孔子丰富坎坷的人生经历和博大精深政治思想并未深入领会。

教学目标

1.了解《论语》的有关知识。

2.掌握重要的文言词语和句式,提高文言文的阅读能力。

3.了解孔子的政治思想和教育艺术,树立正确的人生观。

教学重难点

1.掌握文中重点文言知识,并准确翻译文中语句。

2.根据语言特点,把握文中人物的性格和志向。

3.分析孔子评判学生的标准,理解孔子为何“哂”由而“与”点,从而体会孔子的政治思想和政治主张。

教学方法

诵读法、合作探究法、点拨法。

(一)创设情境,导入新课

有一句俗语叫“半部《论语》治天下”,请同学们来讲述一下自己知道的《论语》中的经典语句。

(二)文题解读

(三)知人论世

教学过程

教学过程

(三)朗读诗歌,梳理结构

(四)深入文本,赏析人物

分角色朗读,引导学生通过人物对话及描写手法体会人物性格和分析孔子的形象。

教学过程

(五)布置作业

作为学生,你希望有什么样的课堂和老师?

请把你的想法表达出来。

设计意图:这一环节的设计旨在让学生更好地理解孔子循循善诱、因材施教的教学特点。

谢

谢

子路、曾皙、冉有、

公西华侍坐

冉有、

公西华

侍 坐

(求)

在尊长旁陪坐

古人有姓、名、字以及号。

长辈对晚辈说话

尊敬对方或自谦

称名

解题

子路、

曾皙、

(仲由)

(点)

(赤)

冉有:姓冉,名求,字子有。

子路:姓仲,名由,字子路,又称季路。

曾皙:姓曾,名点,字皙。

公西华:姓公西,名赤,字子华。

壹

走近人物作品

·孔子生平·

名丘,字仲尼,鲁国陬邑(今山东曲阜)人,春秋末期的政治家、思想家、教育家,儒家学派的创始人,与战国时期儒家的代表人物孟子并称“孔孟”,被后世尊为“圣人”,有“万世师表”之称。。

孔子思想及学说对后世产生了极其深远的影响。

孔子(公元前551—前479)

相关作品

“论”, 编纂的意思;“语”, 是语言的意思 。“论语”就是语言的编纂 。

《论语》是儒家学派的经典著作之一,由孔子的弟子及其再传弟子编撰而成。它以语录体和对话文体为主,记录了孔子及其弟子的言行,集中体现了孔子的政治主张、伦理思想、道德观念及教育原则等。

宋儒把《论语》《大学》《中庸》和《孟子》合称为“四书”。

写作背景

孔子生活在“礼崩乐坏”“天下无道”的春秋末期,周朝的统治已经崩溃,诸侯争战不已,社会动荡不安。

面对这种急剧变革的社会现实,孔子试图用自己以“礼”“仁”为核心的政治主张来稳定社会秩序,救民众于水火之中。他周游列国,希望找到机会来实现自己的政治理想,却四处碰壁,不为所用。他还创办私学,广收门徒,致力教育工作。

本文记录的是孔子和子路、曾皙、冉有、公西华这四个弟子“言志”的一段对话。

贰

感知课文

梳理课文

1.听课文朗读录音,纠正字音及停顿。

2.分角色朗读,把握人物说话的语气。

3.学生反复朗读课文,整理并积累重要的文言实词、虚词和句式。

4.梳理课文,理清思路。

理清思路

孔子问志 解除顾虑

(1-2段) 启发诱导

子路:千乘之国(3段)

子路、曾皙、冉 弟子言志 冉有:区区小国(6段)

有、公西华侍坐 (3-12段) 公西华:愿为小相(8段)

曾皙:娱情山水(12段)

孔子评志(13-16段): 为国以礼

(1)讨论:全文围绕什么话题展开,你会用哪个字概括文章?

明确:“志”

(2)理清思路

叁

研读文本

叁

鉴赏人物

探究分析

(一)分析讨论以下问题:

1.分角色朗读,用原文说说四个弟子的“志”(政治理想)

2.从人物的言谈中,可以看出他们各自怎样的性格特征?

3.孔子是怎样评志的?

4.孔子的人物形象

弟子言志

子路:“千乘之国”,“可使有勇,且知方也”

冉有:“方六七十,如五六十”,“可使足民”,“如其礼乐,以俟君子”

公西华:“宗庙之事,如会同”,“愿为小相”

曾皙:“冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”

原文内容:

治理一个受大国侵略而且遭受饥荒的千乘之国,并保证三年内使人民勇于作战并懂得义理。

子路(仲由)

有抱负,自信坦诚,却较鲁莽和轻率。

志向:

性格:

侧重强国

子路率尔而对曰:“千乘之国,由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。”

神态和语言描写

探究一:孔子如何评价子路的志向?

批评子路不够谦虚、鲁莽、轻率

知识拓展:

“长者不及,勿谗言。”

这就是说在长者面前,如不问及,是非礼的,所以受到孔子的哂笑。这种形式的主动发言,并不被孔子所提倡。

---------------《礼记·曲礼上》

孔子的态度:

“夫子哂之”

评价:“为国以礼,其言不让”

治理一个小国,三年内使人民富足。至于礼乐教化,还难办到。

冉有(求)

谦虚谨慎,

说话很有分寸

志向

性格:

“方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。”

从冉有的言语中可以看出:

侧重富民

探究二:孔子如何评价冉有的志向?

评价:没有正面加以评论,小国也是国家,但礼乐教化之事,怎能非要等到君子去做呢?

孔子的态度:

“唯求则非邦也与?安见方六七十,如五六十而非邦也者?”

叹之

能在诸侯举行祭祀或会盟时担任一个“小相”。(司仪官)

公西华(赤)

谦恭有礼,

娴于辞令。

志向

性格:

侧重以礼治邦

“非曰能之,愿学焉。宗庙之事,如会同,端章甫[fǔ] ,愿为小相焉。”

语言描写:“愿”+“学” +“小”

探究三:孔子如何评价公西赤的志向?

评价:连续三个反问句,说明公西华说的是礼制、仪式的小事,其实就是国家大事,他能够通晓礼乐,就能够管理国家,他低估了自己的能力,要增强他的信心,使其勇于承担重任

孔子的态度:

“唯赤则非邦也与?宗庙会同,非诸侯而何?赤也为之小,孰能为之大?”

惜之

暮春时节,穿上春衣,(我)和五六位成年人,六、七个少年,在沂水里洗洗澡,在舞雩台上吹吹风,一路唱着歌回来。

曾皙(点)

懂礼爱乐 洒脱高雅 淡泊功名

志向

性格:

鼓瑟希,铿尔,舍瑟而作,对曰“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”

动作/语言描写

暮春郊游图

性格

探究四:孔子如何评价曾点的志向?

评价:大力肯定,因为用礼教去感化百姓,高洁其志趣,是治理国家的根本措施

孔子的态度:

“吾与点也”

与之

曾皙之志

莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。

舞雩台,又称舞雩坛,位于曲阜城南沂河之北,是一座高大的土台,原为周鲁国祭天求雨的祭坛。“雩”是古代求雨的一种祭礼。《周礼》有记:“若国大旱,则帅巫而舞雩。”

春光明媚、惠风和畅、天人和谐

用几个词语概括这个场景?

春秋战国时期真实的百姓生活是什么样的?

探究四:孔子为什么“喟然叹曰:‘吾与点也!’”?

①曾皙描绘了一幅“太平盛世”图,社会安定、天下太平,每个人都享受着真、善、美的大同和谐社会,所表达的正是孔子所期望的境界,符合儒家所向往的“礼治”社会的最高境界,因此孔子表示赞同。

②曾皙的这段话,可能隐约触动了孔子周游列国屡遭失败、心力交瘁而想过平静无为的生活的想法。曾皙“不求为政”之意正合孔子避世之心,因此曾皙的话不仅是显己志,也是对孔子心灵的折射。

探究人物

1.小结四位学生的性格特征:

子路:有抱负,坦诚,性格也比较鲁莽、轻率。

冉有:谦虚谨慎,说话很有分寸。

公西华:谦恭有礼,娴于辞令。

曾皙:懂礼爱乐,洒脱高雅,淡泊功名。

启示:在现代社会,谦虚仍然是美德,但是更需要有子路的自信,以及敢闯敢拼的勇气。

探究人物

2.具体分析孔子的形象

①孔子是一个有理想、有抱负的人。

②孔子是一位既严格要求学生,又和蔼可亲、善于启发学生的师长。

文章记录的是孔子和子路、曾晳、冉有、公西华这四个弟子“言志”的对话,生动地再现了孔子让学生畅谈志向的情形。反映了儒家“足食足兵”“先富后教”“以礼治国”的政治思想及孔子循循善诱、因材施教的教育方法。

文章主旨

写作特点

1.语言简洁凝练,结构完整。

2.运用对话和动作塑造人物形象。

3.人物个性鲜明。

在《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中,师生共话志向, 各言其志,轻松和谐、畅快,侃侃而谈……这样的课堂是让人向往的,这样的老师也是让人敬佩的。

作为学生,你希望有什么样的课堂和老师 请把你的想法表达出来。

要求:用语简明、连贯、得体,不少于200字。

作业布置

大家下午好!

今天我说课的题目是《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》,下面我将从说教材分析、教学目标、教学方法和教学过程等四个方面来对本课作具体的阐述。

尊敬的各位领导、老师:

目

录

一 教材分析

二 学情分析

三 教学目标

四 教学过程

教材分析

1.教材分析

《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》选自《论语·先进》篇,是人教版选修教材《中国古代诗歌散文欣赏》第六单元“文无定格、贵在鲜活”当中自主赏析的首篇课文,该单元的教学重点是感受中国古代散文,学习古人的智慧。

《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》是孔子因材施教的范例。

学情分析

学生经过高一阶段的语文学习,已经具备一定的文言知识储备,在初中时也曾学过《论语十则》,对《论语》的语录体散文特点和孔子的政治主张有了初步了解,但是只是停留于表面,孔子丰富坎坷的人生经历和博大精深政治思想并未深入领会。

教学目标

1.了解《论语》的有关知识。

2.掌握重要的文言词语和句式,提高文言文的阅读能力。

3.了解孔子的政治思想和教育艺术,树立正确的人生观。

教学重难点

1.掌握文中重点文言知识,并准确翻译文中语句。

2.根据语言特点,把握文中人物的性格和志向。

3.分析孔子评判学生的标准,理解孔子为何“哂”由而“与”点,从而体会孔子的政治思想和政治主张。

教学方法

诵读法、合作探究法、点拨法。

(一)创设情境,导入新课

有一句俗语叫“半部《论语》治天下”,请同学们来讲述一下自己知道的《论语》中的经典语句。

(二)文题解读

(三)知人论世

教学过程

教学过程

(三)朗读诗歌,梳理结构

(四)深入文本,赏析人物

分角色朗读,引导学生通过人物对话及描写手法体会人物性格和分析孔子的形象。

教学过程

(五)布置作业

作为学生,你希望有什么样的课堂和老师?

请把你的想法表达出来。

设计意图:这一环节的设计旨在让学生更好地理解孔子循循善诱、因材施教的教学特点。

谢

谢

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])