2021-2022学年统编版高中语文必修下册6.《哈姆莱特》课件(70张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修下册6.《哈姆莱特》课件(70张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-02-18 15:58:55 | ||

图片预览

文档简介

(共70张PPT)

哈姆莱特(节选)

生存还是毁灭,这是一个值得考虑的问题。------揭示人生的困境

——《哈姆莱特》

一千个读者,就有一千个哈姆莱特。

——恩格斯

学习目标

1、体会课文通过跌宕曲折的故事情节、尖锐的戏剧冲突刻画典型人物的写作特点;

2、用心品味课文丰富多彩而又个性化的艺术语言,读懂课文的字面意义和深层含义;

3、学习品评人物的方法。

有关戏剧

戏剧是与诗歌、散文、小说并列的文学体裁,是一种综合性的舞台艺术,借助文学、音乐、舞蹈、美术等艺术手段塑造舞台艺术形象,揭示社会矛盾,反映现实生活。

有关戏剧

矛盾冲突,主要体现为剧中人物与人物之间的矛盾关系和剧中人物内心思想性格的矛盾关系。

矛盾冲突又是推动情节发展的决定因素。

戏剧是反映现实生活中的矛盾冲突的。“没有矛盾冲突就没有戏剧。”

戏剧语言包括人物语言和舞台说明。

人物语言:也叫台词(戏曲称之为“念白”)。

台词,就是剧中人物所说的话,包括对白、独白、旁白等。

对白是两个或多个人物交谈的话;

独白是剧中人物独自抒发个人情感和愿望时说的话;

旁白是剧中某个角色背着台上其他剧中人从旁侧对观众说的话。

剧本主要是通过台词推动情节发展,表现人物性格。

因此,台词语言要求能充分地表现人物的性格、身份和思想感情,要通俗自然、简练明确,要口语化,要适合舞台表演。

有关戏剧

有关戏剧

舞台说明:又叫舞台提示。

舞台说明,是剧本里的一些说明性文字。

舞台说明包括剧中人物表,剧情发生的时间、地点,服装、道具、布景以及人物的表情、动作、上下场等。

舞台说明对刻画人物性格和推动戏剧情节发展有一定的作用,这部分语言要求写得简练、扼要、明确,这部分一般出现在每一幕(场)的开端,结尾和对话中间,一般用括号或圆括号括起来。

有关戏剧

戏剧语言的特点:

高度个性化:个性化语言是指人物的语言符合并表现人物的身份、性格,是刻画人物达到合理性、真实性的重要手段。

丰富的潜台词:潜台词即是言中有言,意中有意,弦外有音。它实际上是语言的多义现象。“潜”是隐藏的意思,即语言的表层意思之内还含有别的不愿说或不便说意思。

富于动作性:动作语言也叫情节语言,是指人物的语言流向(人物语言间的交流和交锋)起着推动或暗示故事情节发展的作用。它不是静止的,它是人物性格在情节发展中内在力的体现。

莎士比亚美丽的故乡——英国伦敦

认识作者

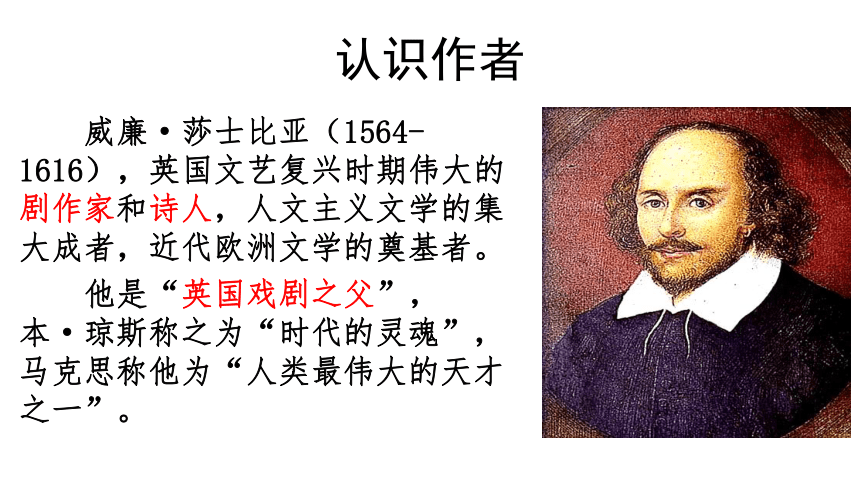

威廉·莎士比亚(1564-1616),英国文艺复兴时期伟大的剧作家和诗人,人文主义文学的集大成者,近代欧洲文学的奠基者。

他是“英国戏剧之父”,本·琼斯称之为“时代的灵魂”,马克思称他为“人类最伟大的天才之一”。

莎士比亚,1564年4月23日出生于英国中部斯特拉特福镇一个富商家庭,少年时代在当地文法学校学习古代语言和文学,后家道中落,前往伦敦谋生。莎士比亚青年时期在伦敦的剧院里打杂,为看戏的绅士们看管马匹,后来才当上一名雇佣演员。这些职务给了他接触各阶层人士的机会,增加了他的生活经验。

后来,他参加编剧的工作,并且成为剧团的股东。他又结识了一些新贵族青年和大学生,增长了他的生活经验,进一步接触到古代文化、意大利文艺复兴时期文化和人文主义思想,这些为他杰出的戏剧创作打下了基础。

莎士比亚的创作生涯达二十余年,他的作品流传至今的有37部剧本,2部叙事长诗和154首十四行诗,主要成就是戏剧。他的戏剧创作可分为三个时期。

第一时期(1590—1600)是历史剧和喜剧创作时期。

这时的莎士比亚对生活充满乐观精神,相信人文主义理想可以实现。他所写的历史剧和喜剧都表现出明快、乐观的风格。这一时期的作品包括

十部喜剧(如《仲夏夜之梦)《威尼斯商人)等),九部历史剧(如《理查三世》等),三部悲剧(如《罗密欧与朱丽叶》等。

第二时期(1601—1607)是莎士比亚创作最辉煌的时期,主要成就是悲剧。

这时的莎士比亚深感人文主义理想与现实的冲突越来越激烈,其创作风格也从明快、乐观变得阴郁、悲愤,他所写的悲剧重点也不是歌颂人文主义理想,而是揭露、批判社会的种种罪恶和黑暗。这一时期的作品包括七部悲剧(如四大悲剧《哈姆莱特》《奥赛罗》《李尔王》《麦克白》)、四部喜剧和一些十四行诗。

第三时期(1608—1613)一般称为传奇剧时期。

在这一时期,资产阶级和新贵族的力量更加强大,阶级矛盾更加尖锐、复杂。人文主义者的理想与现实之问的距离更难弥合。莎士比亚坚持人文主义思想,但对现实的矛盾感到无能为力,于是退居故乡写浪漫主义传奇剧,其创作风格也随之表现得浪漫空幻。这一时期的作品包括三部喜剧(主要是传奇剧)和一部历史剧。

四大悲剧:

《哈姆莱特》《奥赛罗》

《李尔王》 《麦克白》

四大喜剧:

《仲夏夜之梦》《威尼斯商人》

《皆大欢喜》 《第十二夜》

历史剧 :《亨利四世》、《亨利五世》、《理查三世》

其他作品:《罗密欧与朱丽叶》、《暴风雨》、《辛白林》、《冬天的故事》、《佩里克勒斯》等。

年事已高的李尔王意欲把国土分给3个女儿,口蜜腹剑的大女儿高纳里尔和二女儿里根赢其宠信而瓜分国土,小女儿考狄利娅却因不愿阿谀奉承而一无所得。前来求婚的法兰西国王慧眼识人,娶考狄利娅为皇后。李尔王离位,大女儿和二女儿居然不给其栖身之地,当年的国王只好到荒郊野外……考狄利娅率队攻入,父女团圆。但战事不利,考狄利娅被杀死,李尔王守着心爱的小女儿的尸体悲痛地死去。

苏格兰国王邓肯的表弟麦克白将军,为国王平叛和抵御入侵立功归来,路遇三个女巫。女巫对他说了一些预言和隐语,说他将进爵为王,但他并无子嗣能继承王位,反而是同僚班柯将军的后代要做王。

麦克白是有野心的英雄,他在夫人的怂恿下谋杀邓肯,做了国王。为掩人耳目和防止他人夺位,他一步步害死了邓肯的侍卫,害死了班柯,害死了贵族麦克德夫的妻子和小孩。恐惧和猜疑使麦克白心里越来越有鬼,也越来越冷酷。麦克白夫人神经失常而自杀,对他也是一大刺激。在众叛亲离的情况下,麦克白面对邓肯之子和他请来的英格兰援军的围攻,落得袅首的下场。

奥赛罗是威尼斯公国一员勇将。他与元老的女儿苔丝狄梦娜相爱。因为两人年纪相差太多,婚事未被准许。两人只好私下成婚。

奥赛罗手下有一个阴险的旗官伊阿古,一心想除掉奥赛罗。他先是向元老告密,不料却促成了两人的婚事。他又挑拨奥赛罗与苔丝狄梦娜的感情,说另一名副将凯西奥与苔丝狄梦娜关系不同寻常,并伪造了所谓定情信物等。

奥赛罗信以为真,在愤怒中掐死了自己的妻子。当他得知真相后,悔恨之余拔剑自刎,倒在了苔丝狄梦娜身边。

莎士比亚四大悲剧:

《哈姆雷特》优柔寡断导致的悲剧

《奥赛罗》妒忌猜疑导致的悲剧

《李尔王》世态炎凉中真情的悲剧

《麦克白》没有节制的野心导致的悲剧

莎翁悲剧的特点:

①必须以英雄人物的死亡而结束。主人公虽然死了,令人心痛,但他为之奋斗的理想却胜利了,使人感到前途光明。悲剧主人公之死给人以悲壮感,而不是单纯的悲哀、悲观。

②悲剧的主人公必须是贵族。

③悲剧人物的行动必须出自他们本人的意志和内心,即悲剧人物之所以走向不幸的结局,不能归咎于客观原因,而应由自己负责(《罗密欧与朱丽叶》是个例外)。

《哈姆莱特》

相关电影图片:

《哈姆雷特》剧情简介

丹麦王子哈姆莱特在大学读书期间突然遭遇了一系列不幸和家庭变故:父亲突然去世,叔叔克劳狄斯篡位,母亲嫁给叔叔。这一切使他陷入了巨大的痛苦之中。后来父亲的鬼魂向他揭发叔父克劳狄斯杀兄娶嫂和篡夺王位的罪恶,并要他复仇。

哈姆莱特认为为父复仇不是只关乎他个人的事,而且关乎整个社会、国家。他要肩负起重整乾坤的重任。他考虑问题的各个方面,又怕泄露心事,又怕鬼魂是假的,怕落入坏人的圈套,他心烦意乱,忧郁寡欢,只好装疯卖傻迷惑仇敌,等待时机复仇。克劳狄斯觉察到了危险,想方设法除掉他。而哈姆莱特为了进一步证实事实真相,也授意戏班进宫演了一出恶人杀兄、篡位、娶嫂的戏剧。克劳狄斯果然惊恐万分,仓皇退席。

哈姆莱特的母亲企图劝说他忍让,却受到了他的指责,激愤中哈姆莱特误杀了情人奥菲利娅的父亲。狡猾的克劳狄斯这时派哈姆莱特出使英国,并用借刀杀人法,让监视他去的两个密使带去一封信。要英王在哈姆莱特上岸时就杀掉他,但被哈姆莱特察觉,半路上调换了密信,反而叫英王杀掉了两个密使,他自己却跳上海盗船,脱险回来。

哈姆莱特回来后知道情人奥菲利娅因父死、爱人远离而发疯落水溺死。克劳狄斯利用波洛涅斯的儿子雷欧提斯为父报仇的机会,密谋在比剑中用毒剑、毒酒来置哈姆莱特于死地。结果,哈姆莱特、雷欧提斯二人都中了毒剑,王后饮了毒酒,克劳狄斯也被哈姆莱特刺死。

全剧情节梗概

第一幕:老丹麦国王鬼魂显现,告诉哈姆莱特自己是被克劳狄斯害死的,这是复仇的缘起。

第二幕:哈姆莱特悲痛欲绝,装疯度日,新国王克劳狄斯开始怀疑,派原为哈姆莱特之友的罗森格兰兹等人对他展开试探。

第三幕:克劳狄斯利用哈姆莱特的恋人奥菲利娅对哈姆莱特试探的同时,哈姆莱特佯装疯癫,通过俳优所演的“刺杀”戏证实了克劳狄斯的恶行,并为复仇误杀了正在偷听的弄臣波洛涅斯。

第四幕:克劳狄斯为除后患,逼迫哈姆莱特去英国,欲借英王之手将他杀死,哈姆莱特死里逃生,返回丹麦。

第五幕:奥菲利娅悲痛欲绝,落水而死;王后爱子心切,饮毒酒而亡;国王被哈姆莱特灌毒酒而亡;雷欧提斯与哈姆莱特比剑,双方中毒而亡;

奥斯卡第21届(1948年)荣获最佳影片的海报

写作背景

写作背景

莎士比亚生活在文艺复兴时期的欧洲,思想的大解放,推动了社会文明的大发展,欧洲的封建社会正往资本主义社会过渡,到了文艺复兴的晚期,随之产生的是私欲的泛滥和社会的混乱。王室同资产阶级之间的矛盾越来越尖锐。

莎士比亚通过这个古老的宫廷仇杀的故事,对以克劳狄斯为首的专制王朝进行了无情的揭露,对王子哈姆莱特这个人文主义者所进行的反封建暴政的斗争,给予了热情的赞赏和深深的同情。这部杰出的悲剧直到今天仍然感动着、鼓舞着世人。

写作背景

莎士比亚生活在欧洲历史上封建制度日趋没落、资本主义兴起的交替时代。

为了资本主义的发展,在思想领域新兴的资产阶级文艺对封建文化展开了激烈的斗争,这就是欧洲历史上著名的“文艺复兴”时期。

本剧取材于12世纪的一部丹麦史,作者用人文主义的观点,把这个哈姆莱特为父复仇的故事,改写成一部深刻反映时代面貌、具有强烈反封建意识的悲剧。

文艺复兴

欧洲新兴资产阶级复兴古希腊罗马文化为特点的反封建思想文化运动。其思想体系是人文主义思想。

该思想以“人”为中心,反对以“神”为中心;反对神权、神性,宣扬人权、人性。思想基础为人性论:肯定人的价值,赞美对爱情和幸福追求,推崇知识,主张平等。

人文主义:

人文主义是欧洲文艺复兴时期资产阶级反对封建斗争的思想武器,也是这一时期资产阶级进步文学的中心思想。这时的斗争锋芒是针对中世纪封建主义世界观,特别是天主教会的宗教世界观。

人文主义思想的主要内容是:用人性反对神权;用个性解放反对禁欲主义;用理性反对蒙昧;拥护中央集权,反对封建割据等。

戏剧鉴赏方法

一、把握戏剧冲突

二、分析人物形象

三、揣摩戏剧语言

主要人物

哈姆莱特:丹麦王子

波洛涅斯:御前大臣

奥菲利亚:波洛涅斯女儿

哈姆莱特心上人

罗森格兰兹:朝臣

吉尔登斯吞:朝臣

国王: 哈姆莱特叔叔,克劳迪斯

王后: 哈姆雷特母亲,乔特鲁德

选段中反映的人物关系

哈姆莱特

新国王

波洛涅斯

王 后

奥菲利娅

(恋人)

(父女)

(同谋)

(叔嫂)

(叔侄)

(母子)

(误杀)

(仇人之妻)

(仇人)

(夫妻)

(仇人)

发生得突然却合情合理

丹麦王子哈姆莱特的一段复仇的故事。

回国奔丧

发现叔叔继位、母亲改嫁

遇到父亲亡魂,得知真相

装疯卖傻,迷惑敌人

排演戏中戏,确认凶手

误杀波洛涅斯,规劝母亲

大难不死,逃回丹麦

奥菲利亚溺水而死,雷欧提斯复仇

叔叔毒计密谋

哈、雷二人相约比剑

母亲误饮毒酒,哈、雷二人中毒剑

哈姆雷特杀死叔叔

大臣以军礼安葬哈姆雷特

用简练的语言概括故事情节

(一)国王密谋试探装疯卖傻的哈姆莱特;

(二)奥菲利娅试探装疯卖傻的哈姆莱特;

(三)国王试探后的密谋。

可以分成三个部分。

第一部分(开头至“我听见他来了;我们退下吧,陛下”)

第二部分( “生存还是毁灭”至“谁料过去的繁华,变作今朝的泥土”)

第三部分(“恋爱!他的精神错乱不像是为了恋爱!”至结束)

整体感知

课本节选的这场戏在情节结构上可以分成几部分?请概括每一部分的主要内容。

全文可分为三个部分:

第一部分:写心怀鬼胎、惊疑不定的国王与侍臣密谋试探哈姆莱特的疯病是不是“因为恋爱上的苦闷”。

第二部分:主要是哈姆莱特与奥菲利娅的对白,写奥菲利娅被狡猾的国王和父亲利用,前来试探装疯卖傻的哈姆莱特。

第三部分:主要是国王与波洛涅斯的对白,写他们试探哈姆莱特后的密谋。

第三幕第一场可以分成几个部分?

1.国王为什么要试探哈姆莱特是否“因失恋而疯狂” ?

二、合作探究

试探哈姆莱特是否因自己弑兄娶嫂,篡权夺位的罪行暴露而佯装疯狂。

2.奥菲利娅是怎样试探哈姆莱特的?

奥假意退回礼物——

哈让其放弃爱情进尼姑庵

3.试探后的国王与波洛涅斯是怎样密谋的?

送哈姆莱特去英国或关禁在一个适当的地方。

4.哈姆莱特为何要选择装疯来为父复仇并“负起重整乾坤责任”?

①保护自我,避免受到迫害。对手克劳狄斯是国家的最高统治者,强大又阴险,哈姆莱特怕不小心泄漏了心事,反遭敌人的毒手;

②迷惑对方,寻找复仇时机。借装疯既可以躲过对方的耳目,也可借此试探对方;

③针砭时弊,借疯言疯语,发泄对当前黑暗现实的不满。

哈姆莱特

三、归纳矛盾冲突

生存

毁灭

奥菲

利娅

国王

(1)冲突双方力量对比:差距悬殊,强大(强大到一个封建集团),弱小(弱小到一个人)。

(2)思考:在这种情况下,哈姆莱特坚持个人复仇。结合时代背景,这反映出他思想上有什么特点?

明确特点:个人英雄主义,强调个人力量的伟大,表现了对人的自我极大的肯定。这是新兴资产阶级人文主义思想的体现。

正义与邪恶,新与旧

误解

总结矛盾冲突

(3)节选部分的矛盾冲突在文中有什么作用?

明确:①因为哈姆莱特的直接复仇对象是国王。哈与国王之间的矛盾冲突应为主要冲突。奥菲利娅因不明真相,并以为哈姆莱特真的疯了,而无法与哈姆莱特沟通,矛盾仍属于哈姆莱特与国王之间的矛盾,因为她是被人利用。同时,文中哈姆莱特内心生存还是毁灭的矛盾,也是围绕这一主要冲突展开的。这些冲突实际上是当时现实矛盾的真实反映。

这些冲突是正义与邪恶的较量,是社会变革时期新、旧两种社会力量的较量。通过冲突塑造一个内向深沉、有着痛苦与彷徨复杂情感的人文主义思想家的典型人物,深刻反映了先进的人文主义理想与英国黑暗现实之间尖锐复杂的矛盾。

重点探究

1.细读“生存还是毁灭”的这段独白,请准确理解其含义,并分析哈姆莱特的性格特点。

①内心独白有两层意思,第一层是哈姆莱特关于生和死的思考:是默默忍受命运还是挺身反抗苦难?死了,如果什么都消失了,是最好的结局,但是死后是否还会有梦,无从知晓。

②第二层是说人们因恐惧死后的不可知,而甘愿忍受现实的种种苦难,也借此揭示了现实的黑暗与不公。

四、重点探究

1.细读“生存还是毁灭”的这段独白,请准确理解其含义,并分析哈姆莱特的性格特点。

③这段内心独白,反映了哈姆莱特想要复仇,而又迟疑、拖延的矛盾心理。

因为他身遭变故,理想破灭,他想要复仇,然而任务是如此艰巨,对手是如此强大,他主观上反对暴力却又脱离群众,造成他在积极行动之中常常产生力不从心和失败的感觉,因而他的内心充满矛盾 。

“死了;睡着了;什么都完了;要是在这一种睡眠之中,我们心头的创痛,以及其他无数血肉之躯所不能避免的打击,都可以从此消失,那正是我们求之不得的结局。”

“死了;睡着了;睡着了也许还会做梦;嗯,阻碍就在这儿:因为当我们摆脱了这一具朽腐的皮囊以后,在那死的睡眠里,究竟将要做些什么梦,那不能不使我们踌躇顾虑。 ” (借喻)

——忧郁厌世,软弱迟疑

—— 优柔寡断

小结:这段独白揭示哈姆莱特忧郁厌世、软弱迟疑、优柔寡断的性格。

“重重的顾虑使我们全变成了懦夫.....审慎的思维..逆流而退,失去行动的意义”

2.结合课文,思考怎样看待哈姆莱特性格中的忧郁和延宕?

明确:哈姆莱特是古代丹麦的一个王子,他是一个人文主义者形象,是一个充满矛盾的形象。

一方面他接受了人文主义的影响,心中充满了美好的理想,希望生活中的一切如理想一样完美。而现实生活的一系列意外打破了他的理想。于是他要为父报仇,可是他内心又很矛盾,因为他想的不光只是为父报仇,而是扭转整个乾坤。在重整乾坤的伟大目标前,哈姆莱特想要行动,但又不知如何行动,这就造成了他行动的拖延。

延宕的另一个原因是恶势力过于强大,而时代与人文主义的局限性又决定他不可能去依靠群众、发动群众,因此只能孤军奋战。加上他性格过于内向、审慎,因此最后只能是与敌人同归于尽。

他的悲剧既有罪恶势力过于强大的客观原因,也有其内存性格弱点的主观原因。所以,哈姆莱特的悲剧是时代的悲剧,是人文主义者的悲剧。

人物形象

哈姆莱特——

克劳迪斯——

(国王)

波洛涅斯——

奥菲利娅——

忧郁厌世、软弱迟疑、优柔寡断;

虚伪奸诈(利用女儿窥探)

单纯多情

阴险毒辣(P38旁白部分)

哈姆莱特与奥菲利娅的对话有极其丰富的潜台词,所谓言中有言,意中有意,弦外有音,你能从中品读出哪些弦外之音?

五、分析剧本,品味语言

哈姆莱特 哈哈!你贞洁吗?

奥菲利娅 殿下!

哈姆莱特 你美丽吗?

奥菲利娅 殿下是什么意思?

哈姆莱特 要是你既贞洁又美丽,那么你的贞洁应该断绝跟你的美丽来往。因为美丽可以使贞洁变成淫荡,贞洁却未必能使美丽受它自己的感化。这句话从前像是怪诞之谈,可是现在时间已经把它证实了。

[哈有点生气 ]

[奥不知所措]

[哈继续自己的盘问]

[奥仍旧不懂哈的意思]

[哈看到奥的行为,想到母亲的行为,话中有话的说]

奥菲利娅 殿下,难道美丽除了贞洁以外,还有什么更好的伴侣吗?

哈姆莱特 嗯,真的;因为美丽可以使贞洁变成淫荡,贞洁却未必能使美丽受它自己的感化;这句话从前像是怪诞之谈,可是现在时间已经把它证实了。我的确曾经爱过你。

奥菲利娅 真的,殿下,您曾经使我相信您爱我。

[奥不明白哈的意思]

[指桑骂槐, 表面指奥菲利亚,实则说自己的母亲]

言外之意:母亲在父王死后改嫁了克劳狄斯,是情欲在作祟,母亲的贞洁在“我”眼里已变成欺骗,母亲和叔父也利用奥菲利娅的美貌来试探“我”,这一切都证实了这句话并不荒唐。

[奥还是没有明白哈的意思,而是继续完成她的“任务”,让哈承认爱她]

哈姆莱特 出家去吧。为什么你要生一群罪人出来呢?我自己还不算是一个顶坏的人;可是我可以指出我的许多过失,一个人有了那些过失,他的母亲还是不要生下他来的好。我很骄傲,有仇必报,富于野心,我的罪恶是那么多,连我的思想也容纳不下,我的想像也不能给它们形像,甚至于我都没有充分的时间可以把它们实行出来。像我这样的家伙,匍匐于天地之间,有什么用处呢?我们都是些十足的坏人;一个也不要相信我们。出家去吧。你的父亲呢?

[这段自我评价映射出哈姆莱特的心理活动,表现其内心的挣扎,是其犹疑不决“延宕”性格的又一个表现。他从小的经历使他不愿意用暴力去复仇,但情感上他又必须去复仇。所以,他内心非常纠结。

哈依旧指桑骂槐,话里有话,并从奥慌张的神色,已经想到了奥的父亲波洛涅斯就在附近]

认清了自己的情人成为敌人利用的工具,加之母亲的背叛,所以借奥菲利亚,表达了对母亲的指责与抨击,对女性与爱情表示了不信任。

思考:哈、奥对话所透露的弦外之音:

奥菲利娅 在家里,殿下。

哈姆莱特 把他关起来,让他只好在家里发发傻劲。再会!

[本能的编着谎话]

[说给偷听的波洛涅斯,别在这犯傻,我已经看到你了,你这个讨厌的家伙,多事的家伙,说完转身走]

1.奥菲利娅为什么要把“纪念品”退还给哈姆莱特?

因为“纪念品”对两人而言具有不同寻常的意义。可能会激起哈姆莱特的回忆。奥菲利娅甘心做父亲试探王子的工具,并遵从父命将定情信物还给恋人,这深深打击了哈姆莱特对爱情的信念。

这也可以看出奥菲利娅的单纯、不谙世事,同时也预示了她的悲剧结局。

六、探究讨论

2.“你贞洁吗”“你美丽吗”等语言表达了哈姆莱特怎样的情感?

这是内心清醒的哈姆莱特对被人利用的奥菲利娅的质问。表现了哈姆莱特对奥菲利娅不知内情而上当的现实的愤怒之情,使哈姆莱特误认为奥菲利娅抛弃了他。

另外,哈姆莱特也有故意伤害奥菲利娅的想法,使她对自己绝望,以达到装疯的目的。于是他语气一转,说出伤害奥菲利娅的话来。

3.哈姆莱特在与奥菲利娅的对话中多次提到让她“出家去吧”,他为什么这么说?

一方面,是在装疯的表现,他是想通过用言语伤害心上人的方式来迷惑众人,让他们相信他是真的“发疯”了,使复仇不露破绽;

另一方面,他也想以此告诫她,在这样污浊的社会很难保全自我,避免将她这样纯洁善良的女子卷入到充满罪恶和风险的斗争中。

4. “啊,一颗多么高贵的心是这样陨落了!朝臣的眼睛、学者的辩舌、军人的利剑、国家所瞩望的一朵娇花;时流的明镜、人伦的雅范、举世瞩目的中心”,

在奥菲利娅的心目中,哈姆莱特是怎样的形象?

运用短句和比喻的修辞手法,本体是哈姆莱特,喻体是“朝臣的眼睛、学者的辩舌、军人的利剑、国家所瞩望的一朵娇花”。

借奥菲利娅之口,既写了哈姆莱特的豪情和英姿,表达了奥菲利娅对哈姆莱特的无限景仰和热爱,也从侧面表明在奥心中,哈姆莱特是一个高贵而伟大的人。

4. “啊,一颗多么高贵的心是这样陨落了!朝臣的眼睛、学者的辩舌、军人的利剑、国家所瞩望的一朵娇花;时流的明镜、人伦的雅范、举世瞩目的中心”,

在奥菲利娅的心目中,哈姆莱特是怎样的形象?

运用短句和比喻的修辞手法,本体是哈姆莱特,喻体是“朝臣的眼睛、学者的辩舌、军人的利剑、国家所瞩望的一朵娇花”

借奥菲利娅之口,既写了哈姆莱特的豪情和英姿,表达了奥菲利娅对哈姆莱特的无限景仰和热爱,也从侧面表明在奥心中,哈姆莱特是一个高贵而伟大的人。

5. “一切妇女中间最伤心而不幸的,我曾经从他音乐一般的盟誓中吮吸芬芳的甘蜜,现在却眼看着他的高贵无上的理智,像一串美妙的银铃失去了谐和的音调,无比的青春美貌,在疯狂中凋谢!”这段话如何理解?

运用比喻的修辞手法,描写了奥菲利娅对哈姆莱特发疯一事的痛心,就好比音乐家听到失去谐和的音乐一般的痛苦,极富抒情性和形象性,揭示了人物的内心世界和感情的变化。

6. 为了不泄露自己的心事,在自己心爱的人面前,哈姆莱特只得装疯卖傻,这一部分作者是怎样塑造哈姆莱特的形象的?

①侧面描写。作者通过不知内情的奥菲利娅的伤心欲绝,表达了对哈姆莱特的赞美之情。作者刻画的是一个划时代的人文主义思想的代表。

②正面描写。作者通过哈姆莱特内心的独白,揭示了他内心的矛盾与痛苦。

7. “为了防止万一,我已经当机立断,决定了一个办法:他必须立刻到英国去,向他们追索延宕未纳的贡物;也许他到海外各国游历一趟以后,时时变换的环境,可以替他排解去这一桩使他神思恍惚的心事”最后的对白部分有什么作用?

写国王的疑虑进一步加重,不相信哈姆莱特真的疯了,表面看来克劳狄斯对哈姆莱特的关心,实际上隐含着他对哈姆莱特是否知道真相来找他复仇的担忧,表现了他的阴险与奸诈。

送哈姆莱特去英国的情节,推动剧情的发展。

新兴资产阶级

王权、神权

专制、腐败、欺诈

付出惨痛代价

哈姆莱特——

人文主义的局限性

人文主义

七、主题探讨

害死哈姆莱特

克劳迪斯

矛盾冲突——

封建专制的野蛮与残暴

作者通过哈姆莱特王子复仇的故事,反映了人文主义理想与现实的矛盾。对以克劳狄斯为首的封建专制王朝进行了无情的揭露,对以哈姆莱特为代表的人文主义者所进行的反封建暴政的斗争,给予了热情的赞赏和深厚的同情。

主题

八、写作特点

2.善于运用长篇内心独白来揭示人物复杂而隐秘的内心世界。

1.语言丰富而富于形象性。

拓展延伸

恩格斯曾说“一千个读者就会有一千个哈姆莱特”。

读完本文后,能说说你心中的哈姆莱特是一个怎么样的人?

听其言,观其行,

外貌心理和神情。

人物关系要理清,

勿忘体察作者情。

浪漫派批评家——耽于幻想,回避现实,对行动不感兴趣,沉溺于自己心造的世界,是一个忧郁感伤、多愁善感、生性软弱的知识分子。

文艺批评家——哈姆莱特是勇敢的,也是不怕死的;但是,他由于敏感而犹豫不定,由于思索而拖延,精力全花费在做决定上,反而失却了行动的力量。……

歌德[德国诗人、剧作家、思想家]:

一个美丽、纯洁、高贵而道德高尚的人,他没有坚强的精力使他成为英雄,却在一个重担下毁灭了,这重担他既不能掮起,也不能放下;每个责任对他都是神圣的,这个责任却是太沉重了。他被要求去做不可能的事,这事本身不是不可能的,对于他却是不可能的。他是怎样地徘徊、辗转、恐惧、进退维谷,总是触景生情,总是回忆过去;最后几乎失却他面前的目标。

名家观点

“哈姆莱特像我们每一个人一样真实,但又要比我们伟大。他是一个巨人,却又是一个真实的人。因为哈姆莱特不是你,也不是我,而是我们大家。哈姆莱特不是某一个人,而是人。”

——(法)雨果

莎士比亚语言特点

1、大量运用诗化的语言,文辞具有音韵节奏之美。

2、善于运用比喻修辞,语言生动而凝练。

3、深沉含蓄,极富于哲理性,时时闪烁着智慧的火花。

作业布置

《分层》P171-172 语言素养专练 1-7

哈姆莱特(节选)

生存还是毁灭,这是一个值得考虑的问题。------揭示人生的困境

——《哈姆莱特》

一千个读者,就有一千个哈姆莱特。

——恩格斯

学习目标

1、体会课文通过跌宕曲折的故事情节、尖锐的戏剧冲突刻画典型人物的写作特点;

2、用心品味课文丰富多彩而又个性化的艺术语言,读懂课文的字面意义和深层含义;

3、学习品评人物的方法。

有关戏剧

戏剧是与诗歌、散文、小说并列的文学体裁,是一种综合性的舞台艺术,借助文学、音乐、舞蹈、美术等艺术手段塑造舞台艺术形象,揭示社会矛盾,反映现实生活。

有关戏剧

矛盾冲突,主要体现为剧中人物与人物之间的矛盾关系和剧中人物内心思想性格的矛盾关系。

矛盾冲突又是推动情节发展的决定因素。

戏剧是反映现实生活中的矛盾冲突的。“没有矛盾冲突就没有戏剧。”

戏剧语言包括人物语言和舞台说明。

人物语言:也叫台词(戏曲称之为“念白”)。

台词,就是剧中人物所说的话,包括对白、独白、旁白等。

对白是两个或多个人物交谈的话;

独白是剧中人物独自抒发个人情感和愿望时说的话;

旁白是剧中某个角色背着台上其他剧中人从旁侧对观众说的话。

剧本主要是通过台词推动情节发展,表现人物性格。

因此,台词语言要求能充分地表现人物的性格、身份和思想感情,要通俗自然、简练明确,要口语化,要适合舞台表演。

有关戏剧

有关戏剧

舞台说明:又叫舞台提示。

舞台说明,是剧本里的一些说明性文字。

舞台说明包括剧中人物表,剧情发生的时间、地点,服装、道具、布景以及人物的表情、动作、上下场等。

舞台说明对刻画人物性格和推动戏剧情节发展有一定的作用,这部分语言要求写得简练、扼要、明确,这部分一般出现在每一幕(场)的开端,结尾和对话中间,一般用括号或圆括号括起来。

有关戏剧

戏剧语言的特点:

高度个性化:个性化语言是指人物的语言符合并表现人物的身份、性格,是刻画人物达到合理性、真实性的重要手段。

丰富的潜台词:潜台词即是言中有言,意中有意,弦外有音。它实际上是语言的多义现象。“潜”是隐藏的意思,即语言的表层意思之内还含有别的不愿说或不便说意思。

富于动作性:动作语言也叫情节语言,是指人物的语言流向(人物语言间的交流和交锋)起着推动或暗示故事情节发展的作用。它不是静止的,它是人物性格在情节发展中内在力的体现。

莎士比亚美丽的故乡——英国伦敦

认识作者

威廉·莎士比亚(1564-1616),英国文艺复兴时期伟大的剧作家和诗人,人文主义文学的集大成者,近代欧洲文学的奠基者。

他是“英国戏剧之父”,本·琼斯称之为“时代的灵魂”,马克思称他为“人类最伟大的天才之一”。

莎士比亚,1564年4月23日出生于英国中部斯特拉特福镇一个富商家庭,少年时代在当地文法学校学习古代语言和文学,后家道中落,前往伦敦谋生。莎士比亚青年时期在伦敦的剧院里打杂,为看戏的绅士们看管马匹,后来才当上一名雇佣演员。这些职务给了他接触各阶层人士的机会,增加了他的生活经验。

后来,他参加编剧的工作,并且成为剧团的股东。他又结识了一些新贵族青年和大学生,增长了他的生活经验,进一步接触到古代文化、意大利文艺复兴时期文化和人文主义思想,这些为他杰出的戏剧创作打下了基础。

莎士比亚的创作生涯达二十余年,他的作品流传至今的有37部剧本,2部叙事长诗和154首十四行诗,主要成就是戏剧。他的戏剧创作可分为三个时期。

第一时期(1590—1600)是历史剧和喜剧创作时期。

这时的莎士比亚对生活充满乐观精神,相信人文主义理想可以实现。他所写的历史剧和喜剧都表现出明快、乐观的风格。这一时期的作品包括

十部喜剧(如《仲夏夜之梦)《威尼斯商人)等),九部历史剧(如《理查三世》等),三部悲剧(如《罗密欧与朱丽叶》等。

第二时期(1601—1607)是莎士比亚创作最辉煌的时期,主要成就是悲剧。

这时的莎士比亚深感人文主义理想与现实的冲突越来越激烈,其创作风格也从明快、乐观变得阴郁、悲愤,他所写的悲剧重点也不是歌颂人文主义理想,而是揭露、批判社会的种种罪恶和黑暗。这一时期的作品包括七部悲剧(如四大悲剧《哈姆莱特》《奥赛罗》《李尔王》《麦克白》)、四部喜剧和一些十四行诗。

第三时期(1608—1613)一般称为传奇剧时期。

在这一时期,资产阶级和新贵族的力量更加强大,阶级矛盾更加尖锐、复杂。人文主义者的理想与现实之问的距离更难弥合。莎士比亚坚持人文主义思想,但对现实的矛盾感到无能为力,于是退居故乡写浪漫主义传奇剧,其创作风格也随之表现得浪漫空幻。这一时期的作品包括三部喜剧(主要是传奇剧)和一部历史剧。

四大悲剧:

《哈姆莱特》《奥赛罗》

《李尔王》 《麦克白》

四大喜剧:

《仲夏夜之梦》《威尼斯商人》

《皆大欢喜》 《第十二夜》

历史剧 :《亨利四世》、《亨利五世》、《理查三世》

其他作品:《罗密欧与朱丽叶》、《暴风雨》、《辛白林》、《冬天的故事》、《佩里克勒斯》等。

年事已高的李尔王意欲把国土分给3个女儿,口蜜腹剑的大女儿高纳里尔和二女儿里根赢其宠信而瓜分国土,小女儿考狄利娅却因不愿阿谀奉承而一无所得。前来求婚的法兰西国王慧眼识人,娶考狄利娅为皇后。李尔王离位,大女儿和二女儿居然不给其栖身之地,当年的国王只好到荒郊野外……考狄利娅率队攻入,父女团圆。但战事不利,考狄利娅被杀死,李尔王守着心爱的小女儿的尸体悲痛地死去。

苏格兰国王邓肯的表弟麦克白将军,为国王平叛和抵御入侵立功归来,路遇三个女巫。女巫对他说了一些预言和隐语,说他将进爵为王,但他并无子嗣能继承王位,反而是同僚班柯将军的后代要做王。

麦克白是有野心的英雄,他在夫人的怂恿下谋杀邓肯,做了国王。为掩人耳目和防止他人夺位,他一步步害死了邓肯的侍卫,害死了班柯,害死了贵族麦克德夫的妻子和小孩。恐惧和猜疑使麦克白心里越来越有鬼,也越来越冷酷。麦克白夫人神经失常而自杀,对他也是一大刺激。在众叛亲离的情况下,麦克白面对邓肯之子和他请来的英格兰援军的围攻,落得袅首的下场。

奥赛罗是威尼斯公国一员勇将。他与元老的女儿苔丝狄梦娜相爱。因为两人年纪相差太多,婚事未被准许。两人只好私下成婚。

奥赛罗手下有一个阴险的旗官伊阿古,一心想除掉奥赛罗。他先是向元老告密,不料却促成了两人的婚事。他又挑拨奥赛罗与苔丝狄梦娜的感情,说另一名副将凯西奥与苔丝狄梦娜关系不同寻常,并伪造了所谓定情信物等。

奥赛罗信以为真,在愤怒中掐死了自己的妻子。当他得知真相后,悔恨之余拔剑自刎,倒在了苔丝狄梦娜身边。

莎士比亚四大悲剧:

《哈姆雷特》优柔寡断导致的悲剧

《奥赛罗》妒忌猜疑导致的悲剧

《李尔王》世态炎凉中真情的悲剧

《麦克白》没有节制的野心导致的悲剧

莎翁悲剧的特点:

①必须以英雄人物的死亡而结束。主人公虽然死了,令人心痛,但他为之奋斗的理想却胜利了,使人感到前途光明。悲剧主人公之死给人以悲壮感,而不是单纯的悲哀、悲观。

②悲剧的主人公必须是贵族。

③悲剧人物的行动必须出自他们本人的意志和内心,即悲剧人物之所以走向不幸的结局,不能归咎于客观原因,而应由自己负责(《罗密欧与朱丽叶》是个例外)。

《哈姆莱特》

相关电影图片:

《哈姆雷特》剧情简介

丹麦王子哈姆莱特在大学读书期间突然遭遇了一系列不幸和家庭变故:父亲突然去世,叔叔克劳狄斯篡位,母亲嫁给叔叔。这一切使他陷入了巨大的痛苦之中。后来父亲的鬼魂向他揭发叔父克劳狄斯杀兄娶嫂和篡夺王位的罪恶,并要他复仇。

哈姆莱特认为为父复仇不是只关乎他个人的事,而且关乎整个社会、国家。他要肩负起重整乾坤的重任。他考虑问题的各个方面,又怕泄露心事,又怕鬼魂是假的,怕落入坏人的圈套,他心烦意乱,忧郁寡欢,只好装疯卖傻迷惑仇敌,等待时机复仇。克劳狄斯觉察到了危险,想方设法除掉他。而哈姆莱特为了进一步证实事实真相,也授意戏班进宫演了一出恶人杀兄、篡位、娶嫂的戏剧。克劳狄斯果然惊恐万分,仓皇退席。

哈姆莱特的母亲企图劝说他忍让,却受到了他的指责,激愤中哈姆莱特误杀了情人奥菲利娅的父亲。狡猾的克劳狄斯这时派哈姆莱特出使英国,并用借刀杀人法,让监视他去的两个密使带去一封信。要英王在哈姆莱特上岸时就杀掉他,但被哈姆莱特察觉,半路上调换了密信,反而叫英王杀掉了两个密使,他自己却跳上海盗船,脱险回来。

哈姆莱特回来后知道情人奥菲利娅因父死、爱人远离而发疯落水溺死。克劳狄斯利用波洛涅斯的儿子雷欧提斯为父报仇的机会,密谋在比剑中用毒剑、毒酒来置哈姆莱特于死地。结果,哈姆莱特、雷欧提斯二人都中了毒剑,王后饮了毒酒,克劳狄斯也被哈姆莱特刺死。

全剧情节梗概

第一幕:老丹麦国王鬼魂显现,告诉哈姆莱特自己是被克劳狄斯害死的,这是复仇的缘起。

第二幕:哈姆莱特悲痛欲绝,装疯度日,新国王克劳狄斯开始怀疑,派原为哈姆莱特之友的罗森格兰兹等人对他展开试探。

第三幕:克劳狄斯利用哈姆莱特的恋人奥菲利娅对哈姆莱特试探的同时,哈姆莱特佯装疯癫,通过俳优所演的“刺杀”戏证实了克劳狄斯的恶行,并为复仇误杀了正在偷听的弄臣波洛涅斯。

第四幕:克劳狄斯为除后患,逼迫哈姆莱特去英国,欲借英王之手将他杀死,哈姆莱特死里逃生,返回丹麦。

第五幕:奥菲利娅悲痛欲绝,落水而死;王后爱子心切,饮毒酒而亡;国王被哈姆莱特灌毒酒而亡;雷欧提斯与哈姆莱特比剑,双方中毒而亡;

奥斯卡第21届(1948年)荣获最佳影片的海报

写作背景

写作背景

莎士比亚生活在文艺复兴时期的欧洲,思想的大解放,推动了社会文明的大发展,欧洲的封建社会正往资本主义社会过渡,到了文艺复兴的晚期,随之产生的是私欲的泛滥和社会的混乱。王室同资产阶级之间的矛盾越来越尖锐。

莎士比亚通过这个古老的宫廷仇杀的故事,对以克劳狄斯为首的专制王朝进行了无情的揭露,对王子哈姆莱特这个人文主义者所进行的反封建暴政的斗争,给予了热情的赞赏和深深的同情。这部杰出的悲剧直到今天仍然感动着、鼓舞着世人。

写作背景

莎士比亚生活在欧洲历史上封建制度日趋没落、资本主义兴起的交替时代。

为了资本主义的发展,在思想领域新兴的资产阶级文艺对封建文化展开了激烈的斗争,这就是欧洲历史上著名的“文艺复兴”时期。

本剧取材于12世纪的一部丹麦史,作者用人文主义的观点,把这个哈姆莱特为父复仇的故事,改写成一部深刻反映时代面貌、具有强烈反封建意识的悲剧。

文艺复兴

欧洲新兴资产阶级复兴古希腊罗马文化为特点的反封建思想文化运动。其思想体系是人文主义思想。

该思想以“人”为中心,反对以“神”为中心;反对神权、神性,宣扬人权、人性。思想基础为人性论:肯定人的价值,赞美对爱情和幸福追求,推崇知识,主张平等。

人文主义:

人文主义是欧洲文艺复兴时期资产阶级反对封建斗争的思想武器,也是这一时期资产阶级进步文学的中心思想。这时的斗争锋芒是针对中世纪封建主义世界观,特别是天主教会的宗教世界观。

人文主义思想的主要内容是:用人性反对神权;用个性解放反对禁欲主义;用理性反对蒙昧;拥护中央集权,反对封建割据等。

戏剧鉴赏方法

一、把握戏剧冲突

二、分析人物形象

三、揣摩戏剧语言

主要人物

哈姆莱特:丹麦王子

波洛涅斯:御前大臣

奥菲利亚:波洛涅斯女儿

哈姆莱特心上人

罗森格兰兹:朝臣

吉尔登斯吞:朝臣

国王: 哈姆莱特叔叔,克劳迪斯

王后: 哈姆雷特母亲,乔特鲁德

选段中反映的人物关系

哈姆莱特

新国王

波洛涅斯

王 后

奥菲利娅

(恋人)

(父女)

(同谋)

(叔嫂)

(叔侄)

(母子)

(误杀)

(仇人之妻)

(仇人)

(夫妻)

(仇人)

发生得突然却合情合理

丹麦王子哈姆莱特的一段复仇的故事。

回国奔丧

发现叔叔继位、母亲改嫁

遇到父亲亡魂,得知真相

装疯卖傻,迷惑敌人

排演戏中戏,确认凶手

误杀波洛涅斯,规劝母亲

大难不死,逃回丹麦

奥菲利亚溺水而死,雷欧提斯复仇

叔叔毒计密谋

哈、雷二人相约比剑

母亲误饮毒酒,哈、雷二人中毒剑

哈姆雷特杀死叔叔

大臣以军礼安葬哈姆雷特

用简练的语言概括故事情节

(一)国王密谋试探装疯卖傻的哈姆莱特;

(二)奥菲利娅试探装疯卖傻的哈姆莱特;

(三)国王试探后的密谋。

可以分成三个部分。

第一部分(开头至“我听见他来了;我们退下吧,陛下”)

第二部分( “生存还是毁灭”至“谁料过去的繁华,变作今朝的泥土”)

第三部分(“恋爱!他的精神错乱不像是为了恋爱!”至结束)

整体感知

课本节选的这场戏在情节结构上可以分成几部分?请概括每一部分的主要内容。

全文可分为三个部分:

第一部分:写心怀鬼胎、惊疑不定的国王与侍臣密谋试探哈姆莱特的疯病是不是“因为恋爱上的苦闷”。

第二部分:主要是哈姆莱特与奥菲利娅的对白,写奥菲利娅被狡猾的国王和父亲利用,前来试探装疯卖傻的哈姆莱特。

第三部分:主要是国王与波洛涅斯的对白,写他们试探哈姆莱特后的密谋。

第三幕第一场可以分成几个部分?

1.国王为什么要试探哈姆莱特是否“因失恋而疯狂” ?

二、合作探究

试探哈姆莱特是否因自己弑兄娶嫂,篡权夺位的罪行暴露而佯装疯狂。

2.奥菲利娅是怎样试探哈姆莱特的?

奥假意退回礼物——

哈让其放弃爱情进尼姑庵

3.试探后的国王与波洛涅斯是怎样密谋的?

送哈姆莱特去英国或关禁在一个适当的地方。

4.哈姆莱特为何要选择装疯来为父复仇并“负起重整乾坤责任”?

①保护自我,避免受到迫害。对手克劳狄斯是国家的最高统治者,强大又阴险,哈姆莱特怕不小心泄漏了心事,反遭敌人的毒手;

②迷惑对方,寻找复仇时机。借装疯既可以躲过对方的耳目,也可借此试探对方;

③针砭时弊,借疯言疯语,发泄对当前黑暗现实的不满。

哈姆莱特

三、归纳矛盾冲突

生存

毁灭

奥菲

利娅

国王

(1)冲突双方力量对比:差距悬殊,强大(强大到一个封建集团),弱小(弱小到一个人)。

(2)思考:在这种情况下,哈姆莱特坚持个人复仇。结合时代背景,这反映出他思想上有什么特点?

明确特点:个人英雄主义,强调个人力量的伟大,表现了对人的自我极大的肯定。这是新兴资产阶级人文主义思想的体现。

正义与邪恶,新与旧

误解

总结矛盾冲突

(3)节选部分的矛盾冲突在文中有什么作用?

明确:①因为哈姆莱特的直接复仇对象是国王。哈与国王之间的矛盾冲突应为主要冲突。奥菲利娅因不明真相,并以为哈姆莱特真的疯了,而无法与哈姆莱特沟通,矛盾仍属于哈姆莱特与国王之间的矛盾,因为她是被人利用。同时,文中哈姆莱特内心生存还是毁灭的矛盾,也是围绕这一主要冲突展开的。这些冲突实际上是当时现实矛盾的真实反映。

这些冲突是正义与邪恶的较量,是社会变革时期新、旧两种社会力量的较量。通过冲突塑造一个内向深沉、有着痛苦与彷徨复杂情感的人文主义思想家的典型人物,深刻反映了先进的人文主义理想与英国黑暗现实之间尖锐复杂的矛盾。

重点探究

1.细读“生存还是毁灭”的这段独白,请准确理解其含义,并分析哈姆莱特的性格特点。

①内心独白有两层意思,第一层是哈姆莱特关于生和死的思考:是默默忍受命运还是挺身反抗苦难?死了,如果什么都消失了,是最好的结局,但是死后是否还会有梦,无从知晓。

②第二层是说人们因恐惧死后的不可知,而甘愿忍受现实的种种苦难,也借此揭示了现实的黑暗与不公。

四、重点探究

1.细读“生存还是毁灭”的这段独白,请准确理解其含义,并分析哈姆莱特的性格特点。

③这段内心独白,反映了哈姆莱特想要复仇,而又迟疑、拖延的矛盾心理。

因为他身遭变故,理想破灭,他想要复仇,然而任务是如此艰巨,对手是如此强大,他主观上反对暴力却又脱离群众,造成他在积极行动之中常常产生力不从心和失败的感觉,因而他的内心充满矛盾 。

“死了;睡着了;什么都完了;要是在这一种睡眠之中,我们心头的创痛,以及其他无数血肉之躯所不能避免的打击,都可以从此消失,那正是我们求之不得的结局。”

“死了;睡着了;睡着了也许还会做梦;嗯,阻碍就在这儿:因为当我们摆脱了这一具朽腐的皮囊以后,在那死的睡眠里,究竟将要做些什么梦,那不能不使我们踌躇顾虑。 ” (借喻)

——忧郁厌世,软弱迟疑

—— 优柔寡断

小结:这段独白揭示哈姆莱特忧郁厌世、软弱迟疑、优柔寡断的性格。

“重重的顾虑使我们全变成了懦夫.....审慎的思维..逆流而退,失去行动的意义”

2.结合课文,思考怎样看待哈姆莱特性格中的忧郁和延宕?

明确:哈姆莱特是古代丹麦的一个王子,他是一个人文主义者形象,是一个充满矛盾的形象。

一方面他接受了人文主义的影响,心中充满了美好的理想,希望生活中的一切如理想一样完美。而现实生活的一系列意外打破了他的理想。于是他要为父报仇,可是他内心又很矛盾,因为他想的不光只是为父报仇,而是扭转整个乾坤。在重整乾坤的伟大目标前,哈姆莱特想要行动,但又不知如何行动,这就造成了他行动的拖延。

延宕的另一个原因是恶势力过于强大,而时代与人文主义的局限性又决定他不可能去依靠群众、发动群众,因此只能孤军奋战。加上他性格过于内向、审慎,因此最后只能是与敌人同归于尽。

他的悲剧既有罪恶势力过于强大的客观原因,也有其内存性格弱点的主观原因。所以,哈姆莱特的悲剧是时代的悲剧,是人文主义者的悲剧。

人物形象

哈姆莱特——

克劳迪斯——

(国王)

波洛涅斯——

奥菲利娅——

忧郁厌世、软弱迟疑、优柔寡断;

虚伪奸诈(利用女儿窥探)

单纯多情

阴险毒辣(P38旁白部分)

哈姆莱特与奥菲利娅的对话有极其丰富的潜台词,所谓言中有言,意中有意,弦外有音,你能从中品读出哪些弦外之音?

五、分析剧本,品味语言

哈姆莱特 哈哈!你贞洁吗?

奥菲利娅 殿下!

哈姆莱特 你美丽吗?

奥菲利娅 殿下是什么意思?

哈姆莱特 要是你既贞洁又美丽,那么你的贞洁应该断绝跟你的美丽来往。因为美丽可以使贞洁变成淫荡,贞洁却未必能使美丽受它自己的感化。这句话从前像是怪诞之谈,可是现在时间已经把它证实了。

[哈有点生气 ]

[奥不知所措]

[哈继续自己的盘问]

[奥仍旧不懂哈的意思]

[哈看到奥的行为,想到母亲的行为,话中有话的说]

奥菲利娅 殿下,难道美丽除了贞洁以外,还有什么更好的伴侣吗?

哈姆莱特 嗯,真的;因为美丽可以使贞洁变成淫荡,贞洁却未必能使美丽受它自己的感化;这句话从前像是怪诞之谈,可是现在时间已经把它证实了。我的确曾经爱过你。

奥菲利娅 真的,殿下,您曾经使我相信您爱我。

[奥不明白哈的意思]

[指桑骂槐, 表面指奥菲利亚,实则说自己的母亲]

言外之意:母亲在父王死后改嫁了克劳狄斯,是情欲在作祟,母亲的贞洁在“我”眼里已变成欺骗,母亲和叔父也利用奥菲利娅的美貌来试探“我”,这一切都证实了这句话并不荒唐。

[奥还是没有明白哈的意思,而是继续完成她的“任务”,让哈承认爱她]

哈姆莱特 出家去吧。为什么你要生一群罪人出来呢?我自己还不算是一个顶坏的人;可是我可以指出我的许多过失,一个人有了那些过失,他的母亲还是不要生下他来的好。我很骄傲,有仇必报,富于野心,我的罪恶是那么多,连我的思想也容纳不下,我的想像也不能给它们形像,甚至于我都没有充分的时间可以把它们实行出来。像我这样的家伙,匍匐于天地之间,有什么用处呢?我们都是些十足的坏人;一个也不要相信我们。出家去吧。你的父亲呢?

[这段自我评价映射出哈姆莱特的心理活动,表现其内心的挣扎,是其犹疑不决“延宕”性格的又一个表现。他从小的经历使他不愿意用暴力去复仇,但情感上他又必须去复仇。所以,他内心非常纠结。

哈依旧指桑骂槐,话里有话,并从奥慌张的神色,已经想到了奥的父亲波洛涅斯就在附近]

认清了自己的情人成为敌人利用的工具,加之母亲的背叛,所以借奥菲利亚,表达了对母亲的指责与抨击,对女性与爱情表示了不信任。

思考:哈、奥对话所透露的弦外之音:

奥菲利娅 在家里,殿下。

哈姆莱特 把他关起来,让他只好在家里发发傻劲。再会!

[本能的编着谎话]

[说给偷听的波洛涅斯,别在这犯傻,我已经看到你了,你这个讨厌的家伙,多事的家伙,说完转身走]

1.奥菲利娅为什么要把“纪念品”退还给哈姆莱特?

因为“纪念品”对两人而言具有不同寻常的意义。可能会激起哈姆莱特的回忆。奥菲利娅甘心做父亲试探王子的工具,并遵从父命将定情信物还给恋人,这深深打击了哈姆莱特对爱情的信念。

这也可以看出奥菲利娅的单纯、不谙世事,同时也预示了她的悲剧结局。

六、探究讨论

2.“你贞洁吗”“你美丽吗”等语言表达了哈姆莱特怎样的情感?

这是内心清醒的哈姆莱特对被人利用的奥菲利娅的质问。表现了哈姆莱特对奥菲利娅不知内情而上当的现实的愤怒之情,使哈姆莱特误认为奥菲利娅抛弃了他。

另外,哈姆莱特也有故意伤害奥菲利娅的想法,使她对自己绝望,以达到装疯的目的。于是他语气一转,说出伤害奥菲利娅的话来。

3.哈姆莱特在与奥菲利娅的对话中多次提到让她“出家去吧”,他为什么这么说?

一方面,是在装疯的表现,他是想通过用言语伤害心上人的方式来迷惑众人,让他们相信他是真的“发疯”了,使复仇不露破绽;

另一方面,他也想以此告诫她,在这样污浊的社会很难保全自我,避免将她这样纯洁善良的女子卷入到充满罪恶和风险的斗争中。

4. “啊,一颗多么高贵的心是这样陨落了!朝臣的眼睛、学者的辩舌、军人的利剑、国家所瞩望的一朵娇花;时流的明镜、人伦的雅范、举世瞩目的中心”,

在奥菲利娅的心目中,哈姆莱特是怎样的形象?

运用短句和比喻的修辞手法,本体是哈姆莱特,喻体是“朝臣的眼睛、学者的辩舌、军人的利剑、国家所瞩望的一朵娇花”。

借奥菲利娅之口,既写了哈姆莱特的豪情和英姿,表达了奥菲利娅对哈姆莱特的无限景仰和热爱,也从侧面表明在奥心中,哈姆莱特是一个高贵而伟大的人。

4. “啊,一颗多么高贵的心是这样陨落了!朝臣的眼睛、学者的辩舌、军人的利剑、国家所瞩望的一朵娇花;时流的明镜、人伦的雅范、举世瞩目的中心”,

在奥菲利娅的心目中,哈姆莱特是怎样的形象?

运用短句和比喻的修辞手法,本体是哈姆莱特,喻体是“朝臣的眼睛、学者的辩舌、军人的利剑、国家所瞩望的一朵娇花”

借奥菲利娅之口,既写了哈姆莱特的豪情和英姿,表达了奥菲利娅对哈姆莱特的无限景仰和热爱,也从侧面表明在奥心中,哈姆莱特是一个高贵而伟大的人。

5. “一切妇女中间最伤心而不幸的,我曾经从他音乐一般的盟誓中吮吸芬芳的甘蜜,现在却眼看着他的高贵无上的理智,像一串美妙的银铃失去了谐和的音调,无比的青春美貌,在疯狂中凋谢!”这段话如何理解?

运用比喻的修辞手法,描写了奥菲利娅对哈姆莱特发疯一事的痛心,就好比音乐家听到失去谐和的音乐一般的痛苦,极富抒情性和形象性,揭示了人物的内心世界和感情的变化。

6. 为了不泄露自己的心事,在自己心爱的人面前,哈姆莱特只得装疯卖傻,这一部分作者是怎样塑造哈姆莱特的形象的?

①侧面描写。作者通过不知内情的奥菲利娅的伤心欲绝,表达了对哈姆莱特的赞美之情。作者刻画的是一个划时代的人文主义思想的代表。

②正面描写。作者通过哈姆莱特内心的独白,揭示了他内心的矛盾与痛苦。

7. “为了防止万一,我已经当机立断,决定了一个办法:他必须立刻到英国去,向他们追索延宕未纳的贡物;也许他到海外各国游历一趟以后,时时变换的环境,可以替他排解去这一桩使他神思恍惚的心事”最后的对白部分有什么作用?

写国王的疑虑进一步加重,不相信哈姆莱特真的疯了,表面看来克劳狄斯对哈姆莱特的关心,实际上隐含着他对哈姆莱特是否知道真相来找他复仇的担忧,表现了他的阴险与奸诈。

送哈姆莱特去英国的情节,推动剧情的发展。

新兴资产阶级

王权、神权

专制、腐败、欺诈

付出惨痛代价

哈姆莱特——

人文主义的局限性

人文主义

七、主题探讨

害死哈姆莱特

克劳迪斯

矛盾冲突——

封建专制的野蛮与残暴

作者通过哈姆莱特王子复仇的故事,反映了人文主义理想与现实的矛盾。对以克劳狄斯为首的封建专制王朝进行了无情的揭露,对以哈姆莱特为代表的人文主义者所进行的反封建暴政的斗争,给予了热情的赞赏和深厚的同情。

主题

八、写作特点

2.善于运用长篇内心独白来揭示人物复杂而隐秘的内心世界。

1.语言丰富而富于形象性。

拓展延伸

恩格斯曾说“一千个读者就会有一千个哈姆莱特”。

读完本文后,能说说你心中的哈姆莱特是一个怎么样的人?

听其言,观其行,

外貌心理和神情。

人物关系要理清,

勿忘体察作者情。

浪漫派批评家——耽于幻想,回避现实,对行动不感兴趣,沉溺于自己心造的世界,是一个忧郁感伤、多愁善感、生性软弱的知识分子。

文艺批评家——哈姆莱特是勇敢的,也是不怕死的;但是,他由于敏感而犹豫不定,由于思索而拖延,精力全花费在做决定上,反而失却了行动的力量。……

歌德[德国诗人、剧作家、思想家]:

一个美丽、纯洁、高贵而道德高尚的人,他没有坚强的精力使他成为英雄,却在一个重担下毁灭了,这重担他既不能掮起,也不能放下;每个责任对他都是神圣的,这个责任却是太沉重了。他被要求去做不可能的事,这事本身不是不可能的,对于他却是不可能的。他是怎样地徘徊、辗转、恐惧、进退维谷,总是触景生情,总是回忆过去;最后几乎失却他面前的目标。

名家观点

“哈姆莱特像我们每一个人一样真实,但又要比我们伟大。他是一个巨人,却又是一个真实的人。因为哈姆莱特不是你,也不是我,而是我们大家。哈姆莱特不是某一个人,而是人。”

——(法)雨果

莎士比亚语言特点

1、大量运用诗化的语言,文辞具有音韵节奏之美。

2、善于运用比喻修辞,语言生动而凝练。

3、深沉含蓄,极富于哲理性,时时闪烁着智慧的火花。

作业布置

《分层》P171-172 语言素养专练 1-7

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])