2021-2022学年统编版高中语文必修下册7.1《青蒿素:人类征服疾病的一小步》课件(69张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修下册7.1《青蒿素:人类征服疾病的一小步》课件(69张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-02-18 16:00:41 | ||

图片预览

文档简介

(共69张PPT)

我是谁?

我从哪里来?

我要去哪里?

——

人类在不断的探索与发现中推动文明的进步。

在治疗2020年爆发于中国武汉的“新冠” 疫情的过程中,中医发挥了不可替代的巨大作用。中医是中国的国粹,也是世界医学宝库中的瑰宝。许多优秀的中医人才正在尽自己的努力继承、发展并充分利用中国传统医学这个瑰宝为全人类带来健康。

2015年的诺贝尔生理学或医学奖,颁给了一个中国本土从事中医药研究的科学家,她的名字叫做——屠呦呦。

青蒿素:人类征服疾病的一小步

屠呦呦

文题解读

“青蒿素:人类征服疾病的一小步”是两个并列短语,冒号起到了解释说明的作用。

“青蒿素”是从植物黄花蒿茎叶中提取的有过氧基团的倍半内酯药物。青蒿素点明了这篇获奖感言的科研对象;

“人类征服疾病”说明人类战胜了疾病,这个疾病指的是危害人类健康几千年的疟疾;而治疗这个疾病的正是青蒿素。

“征服”是战胜的意思,揭示了青蒿素对困扰了人类几千年的疾病——疟疾的疗效。

“人类征服疾病的一小步”明确了青蒿素的医药学地位和里程碑意义,显示了作者的谦虚态度,整个题目显示了科普文章题目的特性。

文章标题为“青蒿素:人类征服疾病的一小步”,我们知道,青蒿素是人类的一个重大发现,作者为什么说青蒿素的发现只是人类征服疾病的“一小步”

【明确】

此处用词准确而严谨。就人类征服疾病的整体而言,这确实是“一小步”,因为这只是解决了众多疾病之一;

“一小步”也可见屠呦呦并没有因这个重大发现而骄傲自满,这表现了作者的谦逊胸怀。

进则救世,退则救民;不能为良相,亦当为良医。

——张仲景

凡大医治病,必当安神定志,无欲无求,先发大慈恻隐之心,誓愿普救含灵之苦。

——孙思邈

青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之。

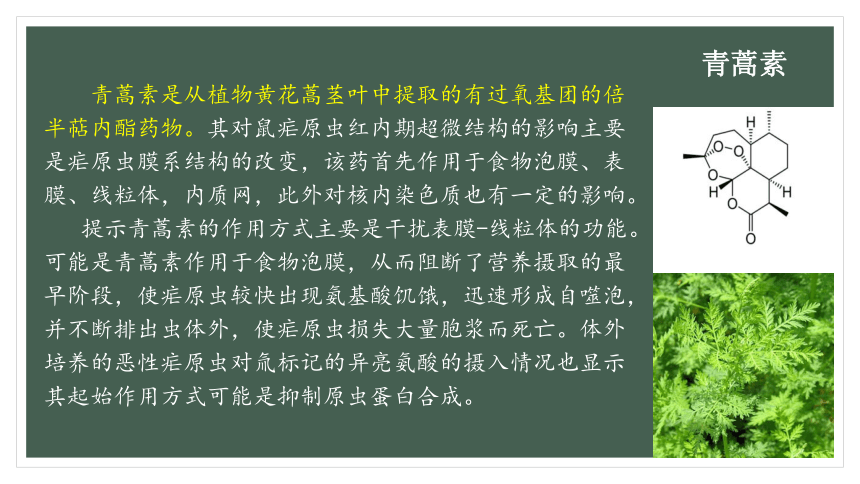

青蒿素

青蒿素是从植物黄花蒿茎叶中提取的有过氧基团的倍半萜内酯药物。其对鼠疟原虫红内期超微结构的影响主要是疟原虫膜系结构的改变,该药首先作用于食物泡膜、表膜、线粒体,内质网,此外对核内染色质也有一定的影响。

提示青蒿素的作用方式主要是干扰表膜-线粒体的功能。可能是青蒿素作用于食物泡膜,从而阻断了营养摄取的最早阶段,使疟原虫较快出现氨基酸饥饿,迅速形成自噬泡,并不断排出虫体外,使疟原虫损失大量胞浆而死亡。体外培养的恶性疟原虫对氚标记的异亮氨酸的摄入情况也显示其起始作用方式可能是抑制原虫蛋白合成。

知识拓展

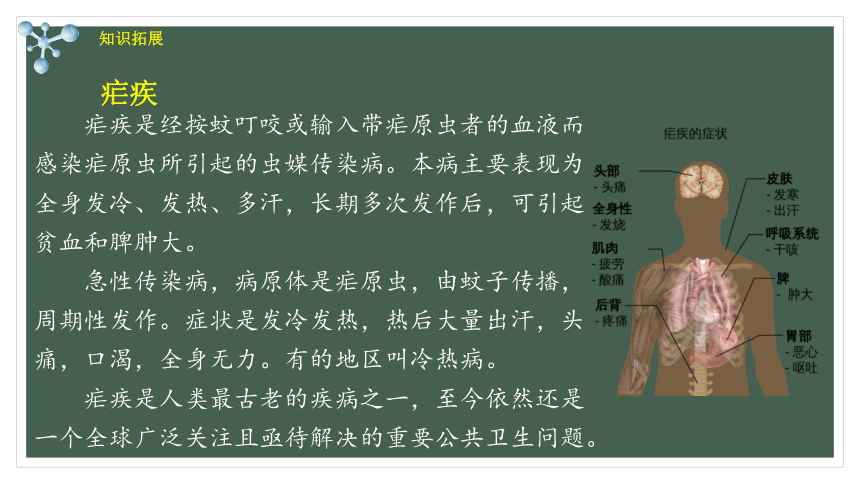

疟疾

疟疾是经按蚊叮咬或输入带疟原虫者的血液而感染疟原虫所引起的虫媒传染病。本病主要表现为全身发冷、发热、多汗,长期多次发作后,可引起贫血和脾肿大。

急性传染病,病原体是疟原虫,由蚊子传播,周期性发作。症状是发冷发热,热后大量出汗,头痛,口渴,全身无力。有的地区叫冷热病。

疟疾是人类最古老的疾病之一,至今依然还是一个全球广泛关注且亟待解决的重要公共卫生问题。

知识拓展

世界防治疟疾日

每年4月25日是世界防治疟疾日(World Malaria Day),世界疟疾日由世界卫生大会在2007年5月第六十届会议上设立,旨在推动全球进行疟疾防治。

知人论世

屠呦呦(药学家)

“青蒿一握,水二升,浸渍了千多年,直到你出现。为了一个使命,执着于千百次实验。萃取出古老文化的精华,深深植入当代世界,帮人类渡过一劫。呦呦鹿鸣,食野之蒿。今有嘉宾,德音孔昭。”

——2015年感动中国人物—屠呦呦的颁奖词

作者简介

屠呦呦

屠呦呦(1930年- ),女,药学家。现为中国中医科学院首席科学家, 终身研究员兼首席研究员 ,青蒿素研究开发中心主任,博士生导师,共和国勋章获得者,国家最高科学技术奖获得者,诺贝尔生理学或医学奖获得者。于1930 年生于浙江宁波,其名字取自《诗经·小雅》中的诗句:“呦呦鹿鸣,食野之苹。”

走近屠哟哟

屠呦呦多年从事中药和中西药结合研究,突出贡献是开创性地从中草药中分离出青蒿素应用于疟疾治疗。1972年成功提取分子式为C15H22O5的无色结晶体,命名为青蒿素。

走近屠哟哟

2011年,因发现青蒿素--一种用于治疗疟疾的药物,挽救了全球特别是发展中国家数百万人的生命获得拉斯克奖和葛兰素史克中国研发中心"生命科学杰出成就奖" 。

2015年,屠呦呦获得诺贝尔生理学或医学奖。她是首个获得诺贝尔科学奖项的中国科学家。

人物荣誉

屠呦呦(药学家)

屠呦呦,女,汉族,中共党员,药学家。1930年12月30日生于浙江宁波,1951年考入北京大学,在医学院药学系生药专业学习。1955年,毕业于北京医学院(今北京大学医学部)。毕业后曾接受中医培训两年半,并一直在中国中医研究院(2005年更名为中国中医科学院)工作,期间前后晋升为硕士生导师、博士生导师。现为中国中医科学院的首席科学家,中国中医研究院终身研究员兼首席研究员,青蒿素研究开发中心主任,博士生导师,药学家,诺贝尔医学奖获得者,共和国勋章获得者。

作者简介

屠呦呦

2016年2月14日,获“感动中国”2015年度人物。

3月,屠呦呦获影响世界华人终身成就奖。

4月21日,入选《时代周刊》公布的2016年度“全球最具影响力人物”

2017年1月9日,国务院授予屠呦呦研究员国家最高科学技术奖。

2018年12月18日,党中央、国务院授予屠呦呦同志改革先锋称号,颁授改革先锋奖章,并获评“中医药科技创新的优秀代表”。

2019年1月14日,英国广播公司(BBC)发起“20世纪最具标志性人物”票选活动公布的“科学家篇”名单中,中国首位诺贝尔生理学或医学奖得主屠呦呦成功进入候选人名单。

8月27日,公示为“共和国勋章”建议人选。

9月17日,国家主席习近平签署主席令,授予屠呦呦“共和国勋章”。

10月22日,屠呦呦获2019年度联合国教科文组织-赤道几内亚国际生命科学研究奖。

2020年3月,入选《时代周刊》100位最具影响力女性人物榜。

成就

“

”

知人论世

呦呦鹿鸣,食野之蒿。我有嘉宾,德音孔昭。

——《诗经·小雅·鹿鸣》

屠呦呦,女,药学家,于1930年生于浙江宁波,中国中医科学院终身研究员兼首席研究员,国家最高科学技术奖获得者,诺贝尔生理学或医学奖获得者。

屠呦呦多年从事中药和中西药结合研究,突出贡献是开创性地从中草药中分离出青蒿素应用于疟疾治疗。1972年成功提取分子式为C15H22O5的无色结晶体,命名为青蒿素。

01

人物评价:以屠呦呦研究员为代表的一代代中医人才,辛勤耕耘,屡建功勋,为发展中医药事业、造福人类健康作出了重要贡献。(中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平评)

02

人物风骨:青蒿一握,水二升,浸渍了千多年,直到你出现。为了一个使命,执着于千百次实验。萃取出古老文化的精华,深深植入当代世界,帮人类渡过一劫。呦呦鹿鸣,食野之蒿。今有嘉宾,德音孔昭。(2015年度感动中国人物颁奖词)

人物

风采

03

人物贡献:屠呦呦的研发对人类的生命健康贡献突出。她的研究跟所有其他科研成果都不同,为科研人员打开了一扇崭新的窗户。(诺贝尔生理学或医学奖评委让·安德森评价)

这篇文章是根据屠呦呦2011年接受拉斯科奖时的演讲以及同年发表于《自然医学》杂志的论文编写而成的。

写作背景

拉斯科医学奖是美国最具声望的生物医学奖项,也是医学界仅次于诺贝尔奖的一项大奖,其得奖者通常会在随后的一年得到诺贝尔奖,该奖项在医学界又素有“诺贝尔奖风向标”之称。该奖项于1946年,由被誉为“现代广告之父”的美国著名广告经理人、慈善家阿尔伯特·拉斯克及其夫人共同创立,旨在表彰在医学领域做出突出贡献的科学家、医生和公共服务人员。

这篇文章是根据屠呦呦2011年接受拉斯科奖时的演讲以及同年发表于《自然医学》杂志的论文编写而成的。

写作背景

拉斯克医学奖是美国最具声望的生物医学奖项,也是医学界仅次于诺贝尔奖的一项大奖,其得奖者通常会在随后的一年得到诺贝尔奖,该奖项在医学界又素有“诺贝尔奖风向标”之称。

拉斯科医学奖

该奖项于1946年,由被誉为“现代广告之父”的美国著名广告经理人、慈善家阿尔伯特·拉斯克(Albert Lasker)及其夫人共同创立,旨在表彰在医学领域做出突出贡献的科学家、医生和公共服务人员。

明确音义

目睹(dǔ) 精髓(suǐ) 相悖(bèi) 羟qiǎng 基

砒(pī)霜 繁衍(yǎn) 瑰(guī)宝

君臣佐使:方剂学术语,系方剂配伍组成的基本原则。原指君主、臣僚、僚佐、使者四种人起着不同的作用。后指中药处方中各味药的不同作用。

初见文本

请大家默读全文,结合文章里的小标题,理清文章思路,概括主要内容及作用。

文本探究

第一部分(1-4):引言,讲述获奖事由,阐述现代科学和技术及传统医学在发现和提取青蒿素过程中的作用;

第二部分(5-15):讲述青蒿素从发现到成药的过程,叙述屠呦呦团队的科学探索和研究历程;

第三部分(16-20):讲述青蒿素的发现给世界带来的影响和重要作用;

第四部分(21-25):讲述中医药学的卓越贡献;

请大家默读全文,结合文章里的小标题,想一想:这篇文章主要写了哪些内容?

屠呦呦和自己的团队是如何把青蒿素从分子变成药物的

青蒿素的发现是如何影响世界的

屠呦呦和自己的团队是如何发现青蒿素的抗疟功效的

关于青蒿素的发展与超越

中医药学的贡献

2000个方药、640个可能具有抗疟效应的、200个方药、380余提取物。

1971年10月4日找到突破口。

新药的临床试验很难展开,和同事做志愿者。

1973年在海南疟疾疫区使用青蒿素胶囊,取得明确疗效。

发现青蒿素分子的立体结构,1977年在《科学通报》发表。

1981年,《青蒿素的化学研究报告》,开始引起世界关注

1986年,青蒿素成为我国新药审批办法实施以后的第一个一类新药。

发现“双氢青蒿素”,在分子中引入羟基。

2009年出版《青蒿素及青蒿素类药物》。

2002年,世卫组织推荐采用青蒿素作为一线药物治疗疟疾。如今,青蒿素联合疗法在全世界广泛应用。

青蒿素的发展历程

本文在结构上有什么特点?试简要分析。

① 用小标题领起各部分内容,简明概括。

本文用五个小标题提纲挈领概括了青蒿素从发现到制成药物经过的不同阶段,介绍了中医药学对人类作出的贡献。让读者一目了然。

② 采用了“总—分—总”、由一般到特殊再到一般的顺序行文,过渡自然,条理清晰。

开头总写发现、提取青蒿素的经过,第2、3、4小标题具体写研究工作的过程,第5小标题总括中医药学的贡献,结构严谨。

前写青蒿素的贡献,后写中医药学的贡献,这是由个别到一般的过程,顺理成章,升华了文章内容。

先写青蒿素的研究普及,再写对双氢青蒿素的认识以及它们的联合应用,这是一个由一般到特殊的过程,符合对事物的认知规律。

思考与探究

第一部分

1.第一段写了什么内容?有什么作用?

明确:首段作为获奖感言的开场白,表达了屠呦呦的激动和感谢的心情,并点出获奖原因——发现青蒿素及其疟疾疗效的贡献。

2.第2段为什么要写童年的时候?

明确:①童年是每个人都经历过的,作者由

此切入,自然、朴实,容易拉近与听众的距离。同时,以童年时未曾想到走上中医药研究之路,衬托今日之成就令人欣慰和自豪,为下文写从事抗疟药研究做铺垫。

②这段文字一共有两句话,从“目睹”“联系”“称颂”这三个动词可以看出,它们构成了递进关系,是时间和事理逻辑上的层进关系。

① 自己热衷于中草药研究。

② 领悟了有关人体和宇宙的中国传统哲学思想。

③ 运用现代科学和技术,继承和发扬中国传统医药学的精髓。

3.哪些因素促成屠呦呦发现并提取出青蒿素?

4.“奎宁的发现,很大程度上得益于秘鲁历史上对金鸡纳树的利用;青蒿素的发现,则是中医药学赠予人类的瑰宝。”这一句使用了什么手法?

明确:这句使用了衬托的手法。

以秘鲁从金鸡纳树中发现奎宁衬托了中医药中青蒿素对人类疟疾的治疗效果,以科学发现衬托科学发现,使人更加清楚青蒿素的贡献。

第二部分

发现青蒿素的抗疟疗效

从分子到药物

1.为什么先写研究工作的背景而不直接写研究工作的过程?

① 写疟疾重新肆虐,突出研究工作的使命感。

② 写“523 项目”和中医研究院的任命,突出了国家规划和院所领导的作用。

③ 强调团队作用,不贪功,客观公正。

2.“在第一阶段,我收集了2000个方药,挑选出可能具有抗疟作用的640个,从其中的200个方药中提取了380余种提取物,在小白鼠身上测试抗疟效果,然而进展甚微。”这段话说明了什么?

明确:这段话清晰地说明了科学实验的繁复性和艰巨性,科研过程就是去伪存真,去粗取精的过程,科学发现与发明不是一蹴而就的,甚至是困难重重的。

3.文本第6、7段内容中,有“然而进展甚微”“很难重复”“似乎与文献记录相悖”的话,这说明了什么道理?

明确:说明了虽然已经做了大量的科研工作,但科研的道路绝非坦途,而是伴随着挫折。

4.把引用的内容“又方,青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之。”删掉好不好?

不好。

① 通过引文读者可以更直观地领悟“渍”“绞”等古方要领对研究工作带来的启发,更形象地反映传统医书的价值。

② 省去引文,表面上看似简洁,实则使语言干瘪不生动,损减了文章的说服力。

5.文中9段“改变提取方式后,抗疟效果果然大幅度提升”,这体现了科学探索中的什么态度?

明确:体现了科学研究中要有创新精神,要能根据科研的实际要求及时调整、改变思路。

6.发现青蒿素的初期经历了怎样的过程?

① 研究者做志愿者,尝试提取物。

(勇于献身的精神)

② 在海南对病人进行临床治疗。

③ 分离提纯抗疟的有效成分。

第三部分

1.作者为什么把“几个报告”和自己的报告并提?

明确:谈及对传播青蒿素的贡献时,肯定其他报告引起的“热烈反响”,不片面强调题为《青蒿素的化学研究》的报告,反映了作者谦虚严谨的治学态度和实事求是的科学精神。

将双氢青蒿素发展成新的药物。

2002年世卫组织推荐使用青蒿素作为一线药物治疗疟疾。优势:① 双氢青蒿素比青蒿素的效果大大提高。

② 双氢青蒿素治疗的病人,复发率很低。

③ 在分子中引入羟基,也给发展新的青蒿素衍生物创造了更多的机会。

④ 可尝试用青蒿素和双氢青蒿素治疗其他疾病。

2.青蒿素的“发展和超越”具体指的是什么?双氢青蒿素有哪些优势?

3.对于普通人来说,“青蒿素”“双氢青蒿素”等都是高深而陌生的概念,但文本读来,让读者感觉不到晦涩和深奥,作者是怎么做到的?请简要分析。

明确:

①作者采用了符合人们认知的说明顺序来讲述青蒿素发现、成药、普及和应用的过程,符合人们的认知规律。

②作者没有纠结于青蒿素的相关构成要素及治疗原理,没有深奥的理论讲解,只是阐述科学发现的过程,降低了理解难度。

③作者在说明方法上,采用了举例子、列数字等方法,形象直观。

第四部分

1. 屠呦呦为什么会这么推崇中医以及传统医学呢?

①青蒿属于中医药。

②作者发现青蒿素的过程中,查阅了大量的文献,其中尤以中国传统文献《肘后备急方》对她的帮助最大。

③青蒿素不是中医药智慧的唯一果实,白血病、老年性精神障碍、心血管疾病的治疗及生物药理学等都受益于中医药。

。

从最后一部分看,中国医学对人类有哪些贡献?

药名(治疗方案) 治疗病症

青蒿素 疟疾

砒霜 白血病

石杉碱甲 老年痴呆

活血化瘀 心血管疾病

芍药苷 防止经皮冠状动脉介入治疗后的血管再狭窄

保健运动联合使用某些活血中药 防止动脉粥样硬化

中

国

医

学

的

贡

献

目的:证明中国医学对世界的贡献,希望引起人们关注传统医学和研究传统医学的兴趣。

2.“我的梦想是:在同威胁人类健康与生命的疾病的斗争中,中医药学进一步发挥威力,为维护世界人民的健康和福祉作出新贡献!”这是发言稿的结尾,有什么作用?

明确:①这是屠呦呦对中医药未来的展望,总结了全文。

这种结尾通过展望性、预示性的语言,引起听众对美好未来的憧憬与向往。

②表达了作者献身中医事业的热情,反映了她对中医发展的信心。屠呦呦的梦想体现了她博大的胸怀,她把青蒿素和中医药推向世界,造福人类。

小结

1.请简要概括和分析。屠呦呦身上具有哪些可贵的精神品质?

明确:

①治病救人、造福人类的高度责任感。屠呦呦从小立志治病救人,一生以自己的知识和努力为无数饱受疟疾病痛之苦的人们带来了生的希望。

②埋头苦干、锲而不舍的科学精神。面对新药的临床试验很难开展等多重困难,坚持研究和实验,终于研究出人类抗击疟疾的“有效武器”。

③吃苦耐劳、甘于牺牲的奉献精神。查阅大量医药典籍,不辍研究;勇于成为试验新药疗效的志愿者。

④重视中医药学的传承,并希望中医药学进一步发挥威力,造福人类。

2.难点:屠呦呦及其团队能在20世纪70年代艰苦的条件下发现青蒿素及其抗疟功效,原因有哪些?请结合文章内容简要分析。

1.从内因来看:

①有扎实的知识储备,专业能力强。屠呦呦于北京医学院(今北京大学医学部)药学系毕业,且全面而系统地学习过中国传统医学,这些为其研究打下了坚实的理论基础。

②锲而不舍的研究态度。在漫长的抗疟研究过程中,屠呦呦和她的团队经历了诸多困难,但他们坚持到底,不畏艰难,经历多次失败最终成功提取出青蒿素。

③善于汲取经验,勇于创新。屠呦呦从历代的中医药学典籍,从前人的经验中汲取经验,取得了创新性突破。

④有强烈的责任感和使命感。她的科学研究与国家民族的需要以及世界人民的幸福生活紧密联系在一起。

2.从外因来看:

①中医药学是个巨大的宝库,给后人留下了宝贵的财富。屠呦呦和她的同事们在继承的基础上发展了中医药研究,因而能取得成功。

②团队的力量。祖国提供了研究平台,组员齐心协力。在抗疮研究之路上,屠呦呦并不是孤军奋战,这漫长浩大的工程是“523”项目团队以及无数科研人员团结合作完成的。

3.屠呦呦和她的团队为什么能发现青蒿素,并一步一步影响全世界呢?

①大量地试验,从成百上千种方药中提取了上百中提取物;

②大量地阅读文献,具备深厚的学术支撑;

③对科学的献身精神,自己做志愿者进行临床试验;

④严谨的科学态度;

⑤其他科研单位的协作;

⑥国际交流与合作。

哪些因素促成屠呦呦发现并提取出青蒿素?

本文通过对青蒿素的发现、临床实验和实际应用的叙写,表现了屠呦呦及其团队勇于探索、坚持目标、不畏艰难的科研精神,同时也反映了传统中医精华在现代技术条件下,必将得到有效利用,造福全人类。

主题归纳

写作特点

1.构思讲究。小标题简洁凝练,框架清晰。

2.思路清晰,层次清楚,首尾呼应。

3.语言严谨、朴实、准确,淡化了科研过程中的艰难和枯燥。

我们知道青蒿素的发现是重大的一步,为何作者说“一小步”?

①此处用词准确而严谨。就人类征服疾病的整体而言,这确是一小步,因为这只是解决了众多的疾病之一。

②“一小步”也可见屠呦呦并没有因这个重大发现而骄傲自满,体现作者的谦逊胸怀。

文体

本文是一篇演讲稿,作者是如何根据演讲主题与听众情况来选择材料的

①从演讲主题的角度来看,

演讲稿的开头部分首先表达了感谢之意,并概括了青蒿素发现的重大意义;

演讲稿的主体分别从“发现青蒿素的抗疟疗效”“从分子到药物”“影响世界”“发展与超越”四个方面,以时间为纵线来介绍发现、提取以及研发青蒿素的过程与经历。

演讲稿的结尾以“中国药学的贡献”为题总结全文,突出了中医药学为维护世界人民的健康与福祉而做出的新贡献,主题鲜明突出。

②从听众的角度来看,作者演讲所面对的听众大都是专业人士,因此演讲稿里面选用了很多专业术语,如“熔点”“无色晶体——C15H22O5”“羟基”“衍生物”“芍药苷”等。

在保证科学性与严谨性的同时,作者还善于运用具有浓厚文学色彩的语言,如“青蒿素的发现是人类征服疾病进程中的一小步”“疟疾重新开始肆虐”“这里所举中医药对人类健康的贡献,不过沧海一粟”等等,把抽象深奥的科学道理表达得深入浅出、通俗易懂,给听众留下了深刻的印象。

拓展延伸

屠呦呦曾因没博士学位、未留洋、不是院士,被称“三无科学家”。但是屠呦呦却成为迄今为止第一位获得诺贝尔科学奖项的本土中国科学家、第一位获得诺贝尔生理学或医学奖的华人科学家,由此实现了中国人在自然科学领域诺贝尔奖零的突破。结合本课内容以及相关资料,你能谈一谈受到的启示吗?

甲生:屠呦呦领导的团队将一种古老的中医治疗方法转化为今天强有力的抗疟疾药,她对青蒿的研究,是青蒿素得以诞生的关键因素。历史上的发现也许就是这样,和一些人擦肩而过,和另一些人在峰回路转之后又重新相遇。

乙生:青蒿素类药物的问世,为人类抗击疟疾的战斗提供了有效的武器。在追求科学的道路上,没有平坦的大道可走,只有那些勇于攀登的人才有可能登上科学的顶峰。挫折与失败并不可怕,可怕的是不知道自己为何失败。我们只有在跌倒后重新站起来,总结教训,积累经验,坚持不懈,执着以求,才能赢得最终的胜利。

丙生:屠呦呦在艰苦的环境中,努力探索,最终获得成功,为人类作出了特殊的贡献,立功受奖,情理所在。面对荣誉,人们一般会有两种态度:一种是正确对待,再创辉煌;一种是自足自满,以功臣自居。屠呦呦以自己的清醒与理智来看待荣誉,体现出一位科研工作者宽广的胸怀和谦逊的品质。

谢 谢 观 看

我是谁?

我从哪里来?

我要去哪里?

——

人类在不断的探索与发现中推动文明的进步。

在治疗2020年爆发于中国武汉的“新冠” 疫情的过程中,中医发挥了不可替代的巨大作用。中医是中国的国粹,也是世界医学宝库中的瑰宝。许多优秀的中医人才正在尽自己的努力继承、发展并充分利用中国传统医学这个瑰宝为全人类带来健康。

2015年的诺贝尔生理学或医学奖,颁给了一个中国本土从事中医药研究的科学家,她的名字叫做——屠呦呦。

青蒿素:人类征服疾病的一小步

屠呦呦

文题解读

“青蒿素:人类征服疾病的一小步”是两个并列短语,冒号起到了解释说明的作用。

“青蒿素”是从植物黄花蒿茎叶中提取的有过氧基团的倍半内酯药物。青蒿素点明了这篇获奖感言的科研对象;

“人类征服疾病”说明人类战胜了疾病,这个疾病指的是危害人类健康几千年的疟疾;而治疗这个疾病的正是青蒿素。

“征服”是战胜的意思,揭示了青蒿素对困扰了人类几千年的疾病——疟疾的疗效。

“人类征服疾病的一小步”明确了青蒿素的医药学地位和里程碑意义,显示了作者的谦虚态度,整个题目显示了科普文章题目的特性。

文章标题为“青蒿素:人类征服疾病的一小步”,我们知道,青蒿素是人类的一个重大发现,作者为什么说青蒿素的发现只是人类征服疾病的“一小步”

【明确】

此处用词准确而严谨。就人类征服疾病的整体而言,这确实是“一小步”,因为这只是解决了众多疾病之一;

“一小步”也可见屠呦呦并没有因这个重大发现而骄傲自满,这表现了作者的谦逊胸怀。

进则救世,退则救民;不能为良相,亦当为良医。

——张仲景

凡大医治病,必当安神定志,无欲无求,先发大慈恻隐之心,誓愿普救含灵之苦。

——孙思邈

青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之。

青蒿素

青蒿素是从植物黄花蒿茎叶中提取的有过氧基团的倍半萜内酯药物。其对鼠疟原虫红内期超微结构的影响主要是疟原虫膜系结构的改变,该药首先作用于食物泡膜、表膜、线粒体,内质网,此外对核内染色质也有一定的影响。

提示青蒿素的作用方式主要是干扰表膜-线粒体的功能。可能是青蒿素作用于食物泡膜,从而阻断了营养摄取的最早阶段,使疟原虫较快出现氨基酸饥饿,迅速形成自噬泡,并不断排出虫体外,使疟原虫损失大量胞浆而死亡。体外培养的恶性疟原虫对氚标记的异亮氨酸的摄入情况也显示其起始作用方式可能是抑制原虫蛋白合成。

知识拓展

疟疾

疟疾是经按蚊叮咬或输入带疟原虫者的血液而感染疟原虫所引起的虫媒传染病。本病主要表现为全身发冷、发热、多汗,长期多次发作后,可引起贫血和脾肿大。

急性传染病,病原体是疟原虫,由蚊子传播,周期性发作。症状是发冷发热,热后大量出汗,头痛,口渴,全身无力。有的地区叫冷热病。

疟疾是人类最古老的疾病之一,至今依然还是一个全球广泛关注且亟待解决的重要公共卫生问题。

知识拓展

世界防治疟疾日

每年4月25日是世界防治疟疾日(World Malaria Day),世界疟疾日由世界卫生大会在2007年5月第六十届会议上设立,旨在推动全球进行疟疾防治。

知人论世

屠呦呦(药学家)

“青蒿一握,水二升,浸渍了千多年,直到你出现。为了一个使命,执着于千百次实验。萃取出古老文化的精华,深深植入当代世界,帮人类渡过一劫。呦呦鹿鸣,食野之蒿。今有嘉宾,德音孔昭。”

——2015年感动中国人物—屠呦呦的颁奖词

作者简介

屠呦呦

屠呦呦(1930年- ),女,药学家。现为中国中医科学院首席科学家, 终身研究员兼首席研究员 ,青蒿素研究开发中心主任,博士生导师,共和国勋章获得者,国家最高科学技术奖获得者,诺贝尔生理学或医学奖获得者。于1930 年生于浙江宁波,其名字取自《诗经·小雅》中的诗句:“呦呦鹿鸣,食野之苹。”

走近屠哟哟

屠呦呦多年从事中药和中西药结合研究,突出贡献是开创性地从中草药中分离出青蒿素应用于疟疾治疗。1972年成功提取分子式为C15H22O5的无色结晶体,命名为青蒿素。

走近屠哟哟

2011年,因发现青蒿素--一种用于治疗疟疾的药物,挽救了全球特别是发展中国家数百万人的生命获得拉斯克奖和葛兰素史克中国研发中心"生命科学杰出成就奖" 。

2015年,屠呦呦获得诺贝尔生理学或医学奖。她是首个获得诺贝尔科学奖项的中国科学家。

人物荣誉

屠呦呦(药学家)

屠呦呦,女,汉族,中共党员,药学家。1930年12月30日生于浙江宁波,1951年考入北京大学,在医学院药学系生药专业学习。1955年,毕业于北京医学院(今北京大学医学部)。毕业后曾接受中医培训两年半,并一直在中国中医研究院(2005年更名为中国中医科学院)工作,期间前后晋升为硕士生导师、博士生导师。现为中国中医科学院的首席科学家,中国中医研究院终身研究员兼首席研究员,青蒿素研究开发中心主任,博士生导师,药学家,诺贝尔医学奖获得者,共和国勋章获得者。

作者简介

屠呦呦

2016年2月14日,获“感动中国”2015年度人物。

3月,屠呦呦获影响世界华人终身成就奖。

4月21日,入选《时代周刊》公布的2016年度“全球最具影响力人物”

2017年1月9日,国务院授予屠呦呦研究员国家最高科学技术奖。

2018年12月18日,党中央、国务院授予屠呦呦同志改革先锋称号,颁授改革先锋奖章,并获评“中医药科技创新的优秀代表”。

2019年1月14日,英国广播公司(BBC)发起“20世纪最具标志性人物”票选活动公布的“科学家篇”名单中,中国首位诺贝尔生理学或医学奖得主屠呦呦成功进入候选人名单。

8月27日,公示为“共和国勋章”建议人选。

9月17日,国家主席习近平签署主席令,授予屠呦呦“共和国勋章”。

10月22日,屠呦呦获2019年度联合国教科文组织-赤道几内亚国际生命科学研究奖。

2020年3月,入选《时代周刊》100位最具影响力女性人物榜。

成就

“

”

知人论世

呦呦鹿鸣,食野之蒿。我有嘉宾,德音孔昭。

——《诗经·小雅·鹿鸣》

屠呦呦,女,药学家,于1930年生于浙江宁波,中国中医科学院终身研究员兼首席研究员,国家最高科学技术奖获得者,诺贝尔生理学或医学奖获得者。

屠呦呦多年从事中药和中西药结合研究,突出贡献是开创性地从中草药中分离出青蒿素应用于疟疾治疗。1972年成功提取分子式为C15H22O5的无色结晶体,命名为青蒿素。

01

人物评价:以屠呦呦研究员为代表的一代代中医人才,辛勤耕耘,屡建功勋,为发展中医药事业、造福人类健康作出了重要贡献。(中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平评)

02

人物风骨:青蒿一握,水二升,浸渍了千多年,直到你出现。为了一个使命,执着于千百次实验。萃取出古老文化的精华,深深植入当代世界,帮人类渡过一劫。呦呦鹿鸣,食野之蒿。今有嘉宾,德音孔昭。(2015年度感动中国人物颁奖词)

人物

风采

03

人物贡献:屠呦呦的研发对人类的生命健康贡献突出。她的研究跟所有其他科研成果都不同,为科研人员打开了一扇崭新的窗户。(诺贝尔生理学或医学奖评委让·安德森评价)

这篇文章是根据屠呦呦2011年接受拉斯科奖时的演讲以及同年发表于《自然医学》杂志的论文编写而成的。

写作背景

拉斯科医学奖是美国最具声望的生物医学奖项,也是医学界仅次于诺贝尔奖的一项大奖,其得奖者通常会在随后的一年得到诺贝尔奖,该奖项在医学界又素有“诺贝尔奖风向标”之称。该奖项于1946年,由被誉为“现代广告之父”的美国著名广告经理人、慈善家阿尔伯特·拉斯克及其夫人共同创立,旨在表彰在医学领域做出突出贡献的科学家、医生和公共服务人员。

这篇文章是根据屠呦呦2011年接受拉斯科奖时的演讲以及同年发表于《自然医学》杂志的论文编写而成的。

写作背景

拉斯克医学奖是美国最具声望的生物医学奖项,也是医学界仅次于诺贝尔奖的一项大奖,其得奖者通常会在随后的一年得到诺贝尔奖,该奖项在医学界又素有“诺贝尔奖风向标”之称。

拉斯科医学奖

该奖项于1946年,由被誉为“现代广告之父”的美国著名广告经理人、慈善家阿尔伯特·拉斯克(Albert Lasker)及其夫人共同创立,旨在表彰在医学领域做出突出贡献的科学家、医生和公共服务人员。

明确音义

目睹(dǔ) 精髓(suǐ) 相悖(bèi) 羟qiǎng 基

砒(pī)霜 繁衍(yǎn) 瑰(guī)宝

君臣佐使:方剂学术语,系方剂配伍组成的基本原则。原指君主、臣僚、僚佐、使者四种人起着不同的作用。后指中药处方中各味药的不同作用。

初见文本

请大家默读全文,结合文章里的小标题,理清文章思路,概括主要内容及作用。

文本探究

第一部分(1-4):引言,讲述获奖事由,阐述现代科学和技术及传统医学在发现和提取青蒿素过程中的作用;

第二部分(5-15):讲述青蒿素从发现到成药的过程,叙述屠呦呦团队的科学探索和研究历程;

第三部分(16-20):讲述青蒿素的发现给世界带来的影响和重要作用;

第四部分(21-25):讲述中医药学的卓越贡献;

请大家默读全文,结合文章里的小标题,想一想:这篇文章主要写了哪些内容?

屠呦呦和自己的团队是如何把青蒿素从分子变成药物的

青蒿素的发现是如何影响世界的

屠呦呦和自己的团队是如何发现青蒿素的抗疟功效的

关于青蒿素的发展与超越

中医药学的贡献

2000个方药、640个可能具有抗疟效应的、200个方药、380余提取物。

1971年10月4日找到突破口。

新药的临床试验很难展开,和同事做志愿者。

1973年在海南疟疾疫区使用青蒿素胶囊,取得明确疗效。

发现青蒿素分子的立体结构,1977年在《科学通报》发表。

1981年,《青蒿素的化学研究报告》,开始引起世界关注

1986年,青蒿素成为我国新药审批办法实施以后的第一个一类新药。

发现“双氢青蒿素”,在分子中引入羟基。

2009年出版《青蒿素及青蒿素类药物》。

2002年,世卫组织推荐采用青蒿素作为一线药物治疗疟疾。如今,青蒿素联合疗法在全世界广泛应用。

青蒿素的发展历程

本文在结构上有什么特点?试简要分析。

① 用小标题领起各部分内容,简明概括。

本文用五个小标题提纲挈领概括了青蒿素从发现到制成药物经过的不同阶段,介绍了中医药学对人类作出的贡献。让读者一目了然。

② 采用了“总—分—总”、由一般到特殊再到一般的顺序行文,过渡自然,条理清晰。

开头总写发现、提取青蒿素的经过,第2、3、4小标题具体写研究工作的过程,第5小标题总括中医药学的贡献,结构严谨。

前写青蒿素的贡献,后写中医药学的贡献,这是由个别到一般的过程,顺理成章,升华了文章内容。

先写青蒿素的研究普及,再写对双氢青蒿素的认识以及它们的联合应用,这是一个由一般到特殊的过程,符合对事物的认知规律。

思考与探究

第一部分

1.第一段写了什么内容?有什么作用?

明确:首段作为获奖感言的开场白,表达了屠呦呦的激动和感谢的心情,并点出获奖原因——发现青蒿素及其疟疾疗效的贡献。

2.第2段为什么要写童年的时候?

明确:①童年是每个人都经历过的,作者由

此切入,自然、朴实,容易拉近与听众的距离。同时,以童年时未曾想到走上中医药研究之路,衬托今日之成就令人欣慰和自豪,为下文写从事抗疟药研究做铺垫。

②这段文字一共有两句话,从“目睹”“联系”“称颂”这三个动词可以看出,它们构成了递进关系,是时间和事理逻辑上的层进关系。

① 自己热衷于中草药研究。

② 领悟了有关人体和宇宙的中国传统哲学思想。

③ 运用现代科学和技术,继承和发扬中国传统医药学的精髓。

3.哪些因素促成屠呦呦发现并提取出青蒿素?

4.“奎宁的发现,很大程度上得益于秘鲁历史上对金鸡纳树的利用;青蒿素的发现,则是中医药学赠予人类的瑰宝。”这一句使用了什么手法?

明确:这句使用了衬托的手法。

以秘鲁从金鸡纳树中发现奎宁衬托了中医药中青蒿素对人类疟疾的治疗效果,以科学发现衬托科学发现,使人更加清楚青蒿素的贡献。

第二部分

发现青蒿素的抗疟疗效

从分子到药物

1.为什么先写研究工作的背景而不直接写研究工作的过程?

① 写疟疾重新肆虐,突出研究工作的使命感。

② 写“523 项目”和中医研究院的任命,突出了国家规划和院所领导的作用。

③ 强调团队作用,不贪功,客观公正。

2.“在第一阶段,我收集了2000个方药,挑选出可能具有抗疟作用的640个,从其中的200个方药中提取了380余种提取物,在小白鼠身上测试抗疟效果,然而进展甚微。”这段话说明了什么?

明确:这段话清晰地说明了科学实验的繁复性和艰巨性,科研过程就是去伪存真,去粗取精的过程,科学发现与发明不是一蹴而就的,甚至是困难重重的。

3.文本第6、7段内容中,有“然而进展甚微”“很难重复”“似乎与文献记录相悖”的话,这说明了什么道理?

明确:说明了虽然已经做了大量的科研工作,但科研的道路绝非坦途,而是伴随着挫折。

4.把引用的内容“又方,青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之。”删掉好不好?

不好。

① 通过引文读者可以更直观地领悟“渍”“绞”等古方要领对研究工作带来的启发,更形象地反映传统医书的价值。

② 省去引文,表面上看似简洁,实则使语言干瘪不生动,损减了文章的说服力。

5.文中9段“改变提取方式后,抗疟效果果然大幅度提升”,这体现了科学探索中的什么态度?

明确:体现了科学研究中要有创新精神,要能根据科研的实际要求及时调整、改变思路。

6.发现青蒿素的初期经历了怎样的过程?

① 研究者做志愿者,尝试提取物。

(勇于献身的精神)

② 在海南对病人进行临床治疗。

③ 分离提纯抗疟的有效成分。

第三部分

1.作者为什么把“几个报告”和自己的报告并提?

明确:谈及对传播青蒿素的贡献时,肯定其他报告引起的“热烈反响”,不片面强调题为《青蒿素的化学研究》的报告,反映了作者谦虚严谨的治学态度和实事求是的科学精神。

将双氢青蒿素发展成新的药物。

2002年世卫组织推荐使用青蒿素作为一线药物治疗疟疾。优势:① 双氢青蒿素比青蒿素的效果大大提高。

② 双氢青蒿素治疗的病人,复发率很低。

③ 在分子中引入羟基,也给发展新的青蒿素衍生物创造了更多的机会。

④ 可尝试用青蒿素和双氢青蒿素治疗其他疾病。

2.青蒿素的“发展和超越”具体指的是什么?双氢青蒿素有哪些优势?

3.对于普通人来说,“青蒿素”“双氢青蒿素”等都是高深而陌生的概念,但文本读来,让读者感觉不到晦涩和深奥,作者是怎么做到的?请简要分析。

明确:

①作者采用了符合人们认知的说明顺序来讲述青蒿素发现、成药、普及和应用的过程,符合人们的认知规律。

②作者没有纠结于青蒿素的相关构成要素及治疗原理,没有深奥的理论讲解,只是阐述科学发现的过程,降低了理解难度。

③作者在说明方法上,采用了举例子、列数字等方法,形象直观。

第四部分

1. 屠呦呦为什么会这么推崇中医以及传统医学呢?

①青蒿属于中医药。

②作者发现青蒿素的过程中,查阅了大量的文献,其中尤以中国传统文献《肘后备急方》对她的帮助最大。

③青蒿素不是中医药智慧的唯一果实,白血病、老年性精神障碍、心血管疾病的治疗及生物药理学等都受益于中医药。

。

从最后一部分看,中国医学对人类有哪些贡献?

药名(治疗方案) 治疗病症

青蒿素 疟疾

砒霜 白血病

石杉碱甲 老年痴呆

活血化瘀 心血管疾病

芍药苷 防止经皮冠状动脉介入治疗后的血管再狭窄

保健运动联合使用某些活血中药 防止动脉粥样硬化

中

国

医

学

的

贡

献

目的:证明中国医学对世界的贡献,希望引起人们关注传统医学和研究传统医学的兴趣。

2.“我的梦想是:在同威胁人类健康与生命的疾病的斗争中,中医药学进一步发挥威力,为维护世界人民的健康和福祉作出新贡献!”这是发言稿的结尾,有什么作用?

明确:①这是屠呦呦对中医药未来的展望,总结了全文。

这种结尾通过展望性、预示性的语言,引起听众对美好未来的憧憬与向往。

②表达了作者献身中医事业的热情,反映了她对中医发展的信心。屠呦呦的梦想体现了她博大的胸怀,她把青蒿素和中医药推向世界,造福人类。

小结

1.请简要概括和分析。屠呦呦身上具有哪些可贵的精神品质?

明确:

①治病救人、造福人类的高度责任感。屠呦呦从小立志治病救人,一生以自己的知识和努力为无数饱受疟疾病痛之苦的人们带来了生的希望。

②埋头苦干、锲而不舍的科学精神。面对新药的临床试验很难开展等多重困难,坚持研究和实验,终于研究出人类抗击疟疾的“有效武器”。

③吃苦耐劳、甘于牺牲的奉献精神。查阅大量医药典籍,不辍研究;勇于成为试验新药疗效的志愿者。

④重视中医药学的传承,并希望中医药学进一步发挥威力,造福人类。

2.难点:屠呦呦及其团队能在20世纪70年代艰苦的条件下发现青蒿素及其抗疟功效,原因有哪些?请结合文章内容简要分析。

1.从内因来看:

①有扎实的知识储备,专业能力强。屠呦呦于北京医学院(今北京大学医学部)药学系毕业,且全面而系统地学习过中国传统医学,这些为其研究打下了坚实的理论基础。

②锲而不舍的研究态度。在漫长的抗疟研究过程中,屠呦呦和她的团队经历了诸多困难,但他们坚持到底,不畏艰难,经历多次失败最终成功提取出青蒿素。

③善于汲取经验,勇于创新。屠呦呦从历代的中医药学典籍,从前人的经验中汲取经验,取得了创新性突破。

④有强烈的责任感和使命感。她的科学研究与国家民族的需要以及世界人民的幸福生活紧密联系在一起。

2.从外因来看:

①中医药学是个巨大的宝库,给后人留下了宝贵的财富。屠呦呦和她的同事们在继承的基础上发展了中医药研究,因而能取得成功。

②团队的力量。祖国提供了研究平台,组员齐心协力。在抗疮研究之路上,屠呦呦并不是孤军奋战,这漫长浩大的工程是“523”项目团队以及无数科研人员团结合作完成的。

3.屠呦呦和她的团队为什么能发现青蒿素,并一步一步影响全世界呢?

①大量地试验,从成百上千种方药中提取了上百中提取物;

②大量地阅读文献,具备深厚的学术支撑;

③对科学的献身精神,自己做志愿者进行临床试验;

④严谨的科学态度;

⑤其他科研单位的协作;

⑥国际交流与合作。

哪些因素促成屠呦呦发现并提取出青蒿素?

本文通过对青蒿素的发现、临床实验和实际应用的叙写,表现了屠呦呦及其团队勇于探索、坚持目标、不畏艰难的科研精神,同时也反映了传统中医精华在现代技术条件下,必将得到有效利用,造福全人类。

主题归纳

写作特点

1.构思讲究。小标题简洁凝练,框架清晰。

2.思路清晰,层次清楚,首尾呼应。

3.语言严谨、朴实、准确,淡化了科研过程中的艰难和枯燥。

我们知道青蒿素的发现是重大的一步,为何作者说“一小步”?

①此处用词准确而严谨。就人类征服疾病的整体而言,这确是一小步,因为这只是解决了众多的疾病之一。

②“一小步”也可见屠呦呦并没有因这个重大发现而骄傲自满,体现作者的谦逊胸怀。

文体

本文是一篇演讲稿,作者是如何根据演讲主题与听众情况来选择材料的

①从演讲主题的角度来看,

演讲稿的开头部分首先表达了感谢之意,并概括了青蒿素发现的重大意义;

演讲稿的主体分别从“发现青蒿素的抗疟疗效”“从分子到药物”“影响世界”“发展与超越”四个方面,以时间为纵线来介绍发现、提取以及研发青蒿素的过程与经历。

演讲稿的结尾以“中国药学的贡献”为题总结全文,突出了中医药学为维护世界人民的健康与福祉而做出的新贡献,主题鲜明突出。

②从听众的角度来看,作者演讲所面对的听众大都是专业人士,因此演讲稿里面选用了很多专业术语,如“熔点”“无色晶体——C15H22O5”“羟基”“衍生物”“芍药苷”等。

在保证科学性与严谨性的同时,作者还善于运用具有浓厚文学色彩的语言,如“青蒿素的发现是人类征服疾病进程中的一小步”“疟疾重新开始肆虐”“这里所举中医药对人类健康的贡献,不过沧海一粟”等等,把抽象深奥的科学道理表达得深入浅出、通俗易懂,给听众留下了深刻的印象。

拓展延伸

屠呦呦曾因没博士学位、未留洋、不是院士,被称“三无科学家”。但是屠呦呦却成为迄今为止第一位获得诺贝尔科学奖项的本土中国科学家、第一位获得诺贝尔生理学或医学奖的华人科学家,由此实现了中国人在自然科学领域诺贝尔奖零的突破。结合本课内容以及相关资料,你能谈一谈受到的启示吗?

甲生:屠呦呦领导的团队将一种古老的中医治疗方法转化为今天强有力的抗疟疾药,她对青蒿的研究,是青蒿素得以诞生的关键因素。历史上的发现也许就是这样,和一些人擦肩而过,和另一些人在峰回路转之后又重新相遇。

乙生:青蒿素类药物的问世,为人类抗击疟疾的战斗提供了有效的武器。在追求科学的道路上,没有平坦的大道可走,只有那些勇于攀登的人才有可能登上科学的顶峰。挫折与失败并不可怕,可怕的是不知道自己为何失败。我们只有在跌倒后重新站起来,总结教训,积累经验,坚持不懈,执着以求,才能赢得最终的胜利。

丙生:屠呦呦在艰苦的环境中,努力探索,最终获得成功,为人类作出了特殊的贡献,立功受奖,情理所在。面对荣誉,人们一般会有两种态度:一种是正确对待,再创辉煌;一种是自足自满,以功臣自居。屠呦呦以自己的清醒与理智来看待荣誉,体现出一位科研工作者宽广的胸怀和谦逊的品质。

谢 谢 观 看

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])