6.1《亚洲和欧洲》(第2课时)教案 (表格式) 2021-2022学年七年级地理下册 湘教版

文档属性

| 名称 | 6.1《亚洲和欧洲》(第2课时)教案 (表格式) 2021-2022学年七年级地理下册 湘教版 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 591.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-02-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《亚洲与欧洲》教学设计

课题 《亚洲与欧洲》第二课时

教材 书名:《义务教育教科书地理七年级下册》 出版社:湖南教育出版社 出版日期: 2002年1 月

设计者

学校

联系方式

指导思想与理论依据

指导思想: 《地理教育国际宪章》指出:地理学是一门旨在解释地区特征以及人类和事物在地球上出现、发展和分布情况的科学。地理学关注的是人与环境在特定的地点和位置的相互作用,并提出了五个地理学核心概念:位置和分布、地方、人与环境的关系、空间的相互作用、区域。宪章指出,学习若不掌握这些核心概念,就难以构筑地理知识的基本结构。因此。作为初中阶段学习区域地理的开端,本节课将着重通过问题引导促进学生对地理知识的理解,而不是学生的机械背诵,并在此过程中构筑学生区域地理知识的基本结构,并以此提升学生的知识迁移能力。 理论依据: 本节课以《初中地理课程标准》为理论依据,重视课程的区域性和综合性,引导学生通过地理的视角思考问题,关注自然环境与社会人文环境;同时,本节课参考地理教学理论,将重点突出地理事物之间的联系性,重视气候、地形、河流等自然地理要素之间的相互关系,掌握区域地理认知方法。

教学背景分析

课标要求: 1.运用地图等资料简述某大洲的纬度位置和海陆位置。 2.运用地图和其他资料,归纳某大洲地形、气候、水系的特点,简要分析其相互关系。 对课标的理解: 根据以上课标,学习世界地理的方法为:①运用地图和资料,进行区域定位,认识某一区域的地理位置;②运用地图和资料,结合归纳概括与综合分析的方法,认识某一区域的地形、气候、水系等自然要素,并分析其相互关系。 其中,“运用地图和资料”是本节课最重要的呈现方式,教师需要提供大量的资料为学生综合分析提供基础铺垫,而资料的范畴比较广泛,主要以地图、文字、视频等,甚至可以将呈现内容“跳出”教材;“归纳概括”与“综合分析”对学生的要求较高,重点在于学习过程中培养地理思维和地理能力的形成,旨在使学生掌握学习区域地理的方法,而不仅是零散的区域地理知识,因此在本节课中需要举一反三的拓展应用实践。 教学内容分析: 本节课是初中地理湘教版七年级下册第六章第一节,从整册书角度,属于学生认识和学习区域地理的开篇;从初一所学的世界地理内容来看,下册内容可作为上册世界综合地理知识的延展与细化,具有承前启后的作用。因此,本节课既要体现在教材中的统领地位,又要注意与先前所学地理知识的联系,做好综合地理知识与区域地理知识学习的衔接过渡引导。 本节课的内容较多,因此本节课将分为2个课时,其中“亚细亚与欧罗巴”、“以高原、山地为主的亚洲地形”为第1课时,“复杂多样的亚洲气候”、“大河众多的亚洲”、“亚洲的人口与国家”为第2课时。其中,最核心的教学内容是分析并归纳亚洲的地形、河流、气候等自然特征,并注重各要素之间的联系。 因此第2课时的重点在于基于第1课时的知识铺垫,如何归纳一个大洲的地形、气候、河流等自然环境特点,并简要分析该区域的地形、气候、河流等自然要素之间的相互关系,让学生加深认识和分析区域的基本要素和基本方法,并能够加以较熟悉地拓展运用。 学情分析: 学生通过《亚洲与欧洲》第1课时的学习,已初步了解描述地理位置和地理特征的方法,有助于学生在本节课继续运用图文材料综合分析亚洲的气候特征和河流特征,进一步提高学生的读图和析图能力。由于本课时需要在第1课时的知识基础上,综合分析地形、气候、河流三者之间的相互关系,因此需要及时回顾第1课时的内容,以便达到更好的学习效果。 教学方法: 采用读图分析、问题引领等方式,培养学生读图、析图、归纳、拓展应用等能力。 教学手段: 《亚洲雄风》歌曲、地图(包括亚洲地形图、亚洲气候类型分布图、亚洲各城市气温曲线和降水柱状图、亚洲水系图、亚洲人口密度图等) 教学目标教学目标: 1.运用气候类型分布图、气温曲线和降水柱状图及相关资料,分析亚洲的气候特征; 2.结合亚洲地形图,联系所学的亚洲地形特征,以此分析地形特征与河流的流向的关系。 3.结合上节课所学内容,简要分析气候、地形、河流各要素之间的相互影响和相互作用。 4.运用亚洲人口密度图、世界人口增长率和人口数量图,描述亚洲人口分布特点,简要分析其主要原因。 教学重点: 1.运用亚洲地形图、亚洲气候类型分布图、亚洲水系图等资料,分析归纳亚洲气候特征和河流特征。 2.结合第1课时的知识基础,综合分析亚洲地形、气候、河流三者之间的相互关系。 教学难点: 1.掌握从地形、河流、气候等要素分析概括某一大洲自然环境特征的一般方法 2.学习分析地形、河流、气候等自然地理要素之间的相互关系。

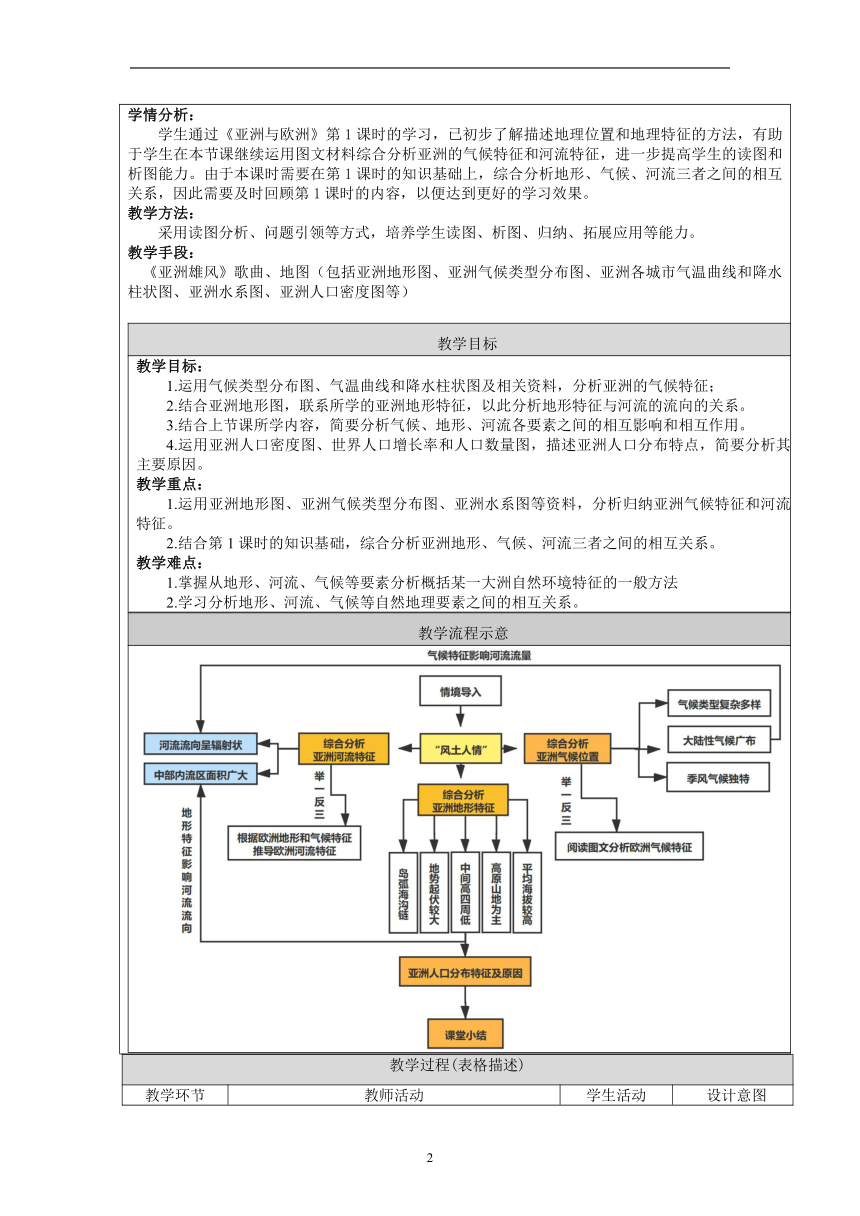

教学流程示意

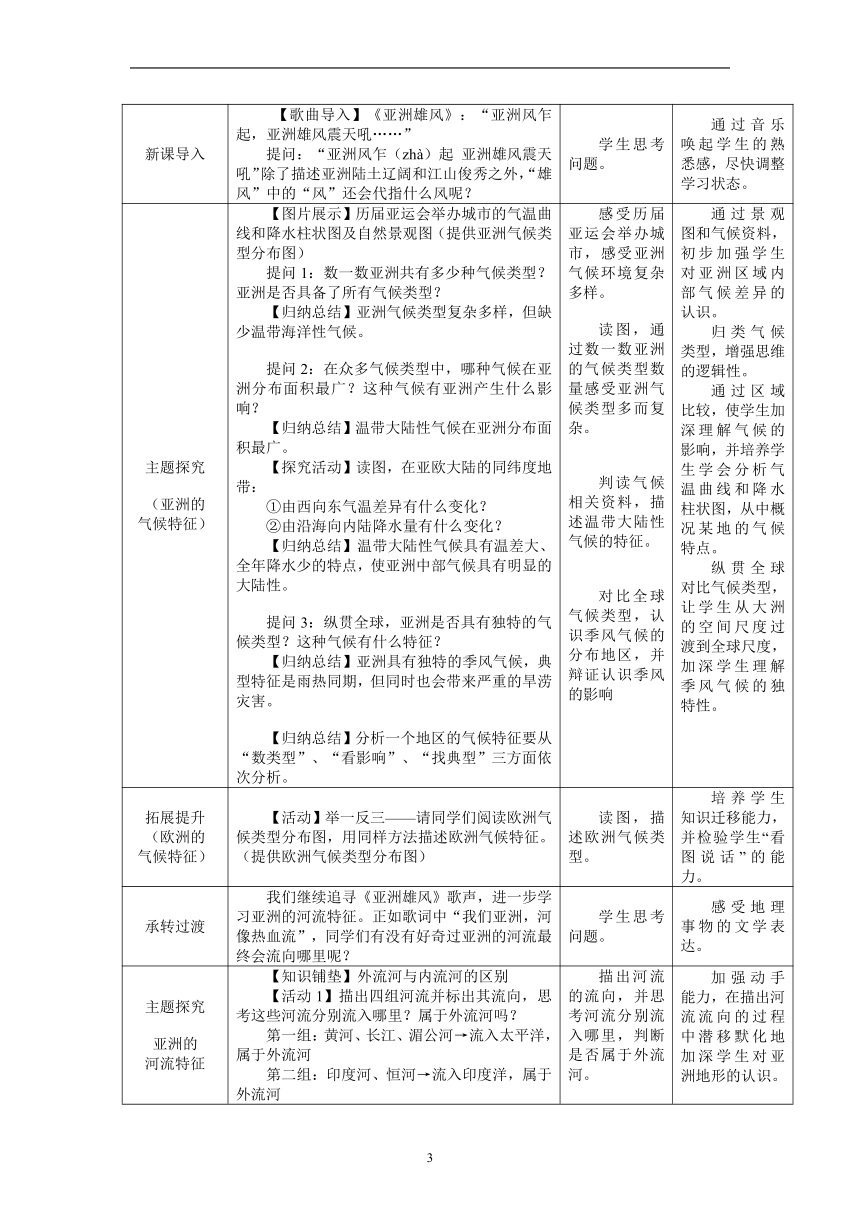

教学过程(表格描述)

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

新课导入 【歌曲导入】《亚洲雄风》:“亚洲风乍起,亚洲雄风震天吼……” 提问:“亚洲风乍(zhà)起 亚洲雄风震天吼”除了描述亚洲陆土辽阔和江山俊秀之外,“雄风”中的“风”还会代指什么风呢? 学生思考问题。 通过音乐唤起学生的熟悉感,尽快调整学习状态。

主题探究 (亚洲的 气候特征) 【图片展示】历届亚运会举办城市的气温曲线和降水柱状图及自然景观图(提供亚洲气候类型分布图) 提问1:数一数亚洲共有多少种气候类型?亚洲是否具备了所有气候类型? 【归纳总结】亚洲气候类型复杂多样,但缺少温带海洋性气候。 提问2:在众多气候类型中,哪种气候在亚洲分布面积最广?这种气候有亚洲产生什么影响? 【归纳总结】温带大陆性气候在亚洲分布面积最广。 【探究活动】读图,在亚欧大陆的同纬度地带: ①由西向东气温差异有什么变化? ②由沿海向内陆降水量有什么变化? 【归纳总结】温带大陆性气候具有温差大、全年降水少的特点,使亚洲中部气候具有明显的大陆性。 提问3:纵贯全球,亚洲是否具有独特的气候类型?这种气候有什么特征? 【归纳总结】亚洲具有独特的季风气候,典型特征是雨热同期,但同时也会带来严重的旱涝灾害。 【归纳总结】分析一个地区的气候特征要从“数类型”、“看影响”、“找典型”三方面依次分析。 感受历届亚运会举办城市,感受亚洲气候环境复杂多样。 读图,通过数一数亚洲的气候类型数量感受亚洲气候类型多而复杂。 判读气候相关资料,描述温带大陆性气候的特征。 对比全球气候类型,认识季风气候的分布地区,并辩证认识季风的影响 通过景观图和气候资料,初步加强学生对亚洲区域内部气候差异的认识。 归类气候类型,增强思维的逻辑性。 通过区域比较,使学生加深理解气候的影响,并培养学生学会分析气温曲线和降水柱状图,从中概况某地的气候特点。 纵贯全球对比气候类型,让学生从大洲的空间尺度过渡到全球尺度,加深学生理解季风气候的独特性。

拓展提升 (欧洲的 气候特征) 【活动】举一反三——请同学们阅读欧洲气候类型分布图,用同样方法描述欧洲气候特征。 (提供欧洲气候类型分布图) 读图,描述欧洲气候类型。 培养学生知识迁移能力,并检验学生“看图说话”的能力。

承转过渡 我们继续追寻《亚洲雄风》歌声,进一步学习亚洲的河流特征。正如歌词中“我们亚洲,河像热血流”,同学们有没有好奇过亚洲的河流最终会流向哪里呢? 学生思考问题。 感受地理事物的文学表达。

主题探究 亚洲的 河流特征 【知识铺垫】外流河与内流河的区别 【活动1】描出四组河流并标出其流向,思考这些河流分别流入哪里?属于外流河吗? 第一组:黄河、长江、湄公河→流入太平洋,属于外流河 第二组:印度河、恒河→流入印度洋,属于外流河 第三组:叶尼塞河、鄂毕河→流入北冰洋,属于外流河 第四组:锡尔河、阿姆河→流入里海,属于内流河 提问1:读亚洲地形图,请同学们想一想亚洲的河流流向呈现什么样的特点?是受什么因素的影响? 【归纳总结】亚洲的河流从中部起源,往四周流,呈现“辐射状”的特点,河流流向受地形特征的影响。 提问2:读亚洲水系分布图,亚洲河流还具有什么特点?又是受什么因素的影响? 【归纳总结】亚洲中部有面积广大的内流区,河流流量受气候特征的影响。 【活动2】如何梳理亚洲气候、地形、河流之间的关系? 【归纳总结】亚洲中间高四周低的地势特点会影响河流呈辐射状流向;而亚洲中部面积广阔的温带大陆性会影响其中部具有面积广阔的内流区。由此,可知气候、地形、河流三者之间会相互影响和相互作用。 描出河流的流向,并思考河流分别流入哪里,判断是否属于外流河。 观察亚洲河流分布及流向,联系上节课所学内容,思考问题。 观察亚洲河流水系图,联系本节课所学内容,思考问题。 学生梳理亚洲气候、地形、河流特征,思考三者之间的关系。 加强动手能力,在描出河流流向的过程中潜移默化地加深学生对亚洲地形的认识。 联系上节课和本节课所学内容,从地形特征分析河流的流向、从气候特征分析河流的流量,使学生认识地理要素之间的联系。 回顾知识的过程中,达到梳理气候、地形、河流等自然地理要素之间关系的目的。

拓展提升 【举一反三】请同学们利用本课所学,梳理欧洲气候、地形、河流之间的关系,从而推导气候和地形分别会影响欧洲河流的哪些方面。 学生根据自己总结的欧洲气候特征和地形特征,推导欧洲的河流特征。 不仅达到知识复习的效果,而且还能培养学生知识迁移能力,并能加强学生的知识推导能力,加强学生理解气候、地形、河流等自然环境要素之间的相互作用。

承转过渡 我们继续追寻《亚洲雄风》歌声,进一步学习亚洲的人文环境。正如歌词中“我们亚洲,人民最勤劳,健儿更风流”所说,亚洲的人口数量稳居世界之首,它又会有怎么样的特点呢? 思考亚洲的人口特点。 用同一首歌曲串联自然地理环境和人文环境,使结构更完整。

主题探究 亚洲的人口分布特征 提问1:读图,历届亚运会举办国家主要集中分布在亚洲哪些地区? 【归纳总结】历届亚运会举办地集中在亚洲东部、亚洲南部、亚洲东南部,与亚洲人口稠密地区重合。 提问2:阅读亚洲地图,为什么亚运会较少选择在亚洲北部、亚洲西部、青藏高原举办呢? 【归纳总结】亚洲北部、青藏高原、亚洲西部由于其各自极端的气候环境,都成为了亚洲人口稀疏地区。 提问3:阅读两幅地图,请同学们分析欧洲的人口特征以及欧洲存在的人口问题。(提供世界人口增长率和人口数量图、欧洲人口密度图) 【归纳总结】欧洲人口数量较多,在世界排名第三,且人口密度较大,分布较均匀,但人口却呈现自然增长率低,并存在严重的人口老龄化问题。 学生读图归纳。 学生根据地图的线索,结合所学从气候和地形角度回答问题。 运用上学期所学的世界人口知识,学生读图归纳。 将历届亚运会举办城市和亚洲人口稠密地区相结合,让地理问题更具有真实性。 联系上学期所学内容,将“旧知”联系“新知”。

课堂小结 通过思维导图呈现亚洲的知识框架,梳理本节课所学习的区域地理认知方法——“风土人情”,并重点理清气候、地形、河流三者之间的相互关系。 学生根据思维导图回顾两节课所学习的内容。 通过思维导图清楚地呈现区域地理要素之间的联系,加强学生对于区域分析的综合思维。

拓展提升 【举一反三】请同学们梳理本节课内容,以思维导图的方式动手完成欧洲的知识框架。 学生动手完成欧洲的思维导图。 以亚洲的区域地理学习方法,迁移应用再梳理欧洲的知识结构,达到举一反三目的。同时,也是习得区域认知方法的过程,使学生变碎片化学习为系统化学习。

板书设计

学习效果自我评价设计

自我评价

评价习题 无

1

课题 《亚洲与欧洲》第二课时

教材 书名:《义务教育教科书地理七年级下册》 出版社:湖南教育出版社 出版日期: 2002年1 月

设计者

学校

联系方式

指导思想与理论依据

指导思想: 《地理教育国际宪章》指出:地理学是一门旨在解释地区特征以及人类和事物在地球上出现、发展和分布情况的科学。地理学关注的是人与环境在特定的地点和位置的相互作用,并提出了五个地理学核心概念:位置和分布、地方、人与环境的关系、空间的相互作用、区域。宪章指出,学习若不掌握这些核心概念,就难以构筑地理知识的基本结构。因此。作为初中阶段学习区域地理的开端,本节课将着重通过问题引导促进学生对地理知识的理解,而不是学生的机械背诵,并在此过程中构筑学生区域地理知识的基本结构,并以此提升学生的知识迁移能力。 理论依据: 本节课以《初中地理课程标准》为理论依据,重视课程的区域性和综合性,引导学生通过地理的视角思考问题,关注自然环境与社会人文环境;同时,本节课参考地理教学理论,将重点突出地理事物之间的联系性,重视气候、地形、河流等自然地理要素之间的相互关系,掌握区域地理认知方法。

教学背景分析

课标要求: 1.运用地图等资料简述某大洲的纬度位置和海陆位置。 2.运用地图和其他资料,归纳某大洲地形、气候、水系的特点,简要分析其相互关系。 对课标的理解: 根据以上课标,学习世界地理的方法为:①运用地图和资料,进行区域定位,认识某一区域的地理位置;②运用地图和资料,结合归纳概括与综合分析的方法,认识某一区域的地形、气候、水系等自然要素,并分析其相互关系。 其中,“运用地图和资料”是本节课最重要的呈现方式,教师需要提供大量的资料为学生综合分析提供基础铺垫,而资料的范畴比较广泛,主要以地图、文字、视频等,甚至可以将呈现内容“跳出”教材;“归纳概括”与“综合分析”对学生的要求较高,重点在于学习过程中培养地理思维和地理能力的形成,旨在使学生掌握学习区域地理的方法,而不仅是零散的区域地理知识,因此在本节课中需要举一反三的拓展应用实践。 教学内容分析: 本节课是初中地理湘教版七年级下册第六章第一节,从整册书角度,属于学生认识和学习区域地理的开篇;从初一所学的世界地理内容来看,下册内容可作为上册世界综合地理知识的延展与细化,具有承前启后的作用。因此,本节课既要体现在教材中的统领地位,又要注意与先前所学地理知识的联系,做好综合地理知识与区域地理知识学习的衔接过渡引导。 本节课的内容较多,因此本节课将分为2个课时,其中“亚细亚与欧罗巴”、“以高原、山地为主的亚洲地形”为第1课时,“复杂多样的亚洲气候”、“大河众多的亚洲”、“亚洲的人口与国家”为第2课时。其中,最核心的教学内容是分析并归纳亚洲的地形、河流、气候等自然特征,并注重各要素之间的联系。 因此第2课时的重点在于基于第1课时的知识铺垫,如何归纳一个大洲的地形、气候、河流等自然环境特点,并简要分析该区域的地形、气候、河流等自然要素之间的相互关系,让学生加深认识和分析区域的基本要素和基本方法,并能够加以较熟悉地拓展运用。 学情分析: 学生通过《亚洲与欧洲》第1课时的学习,已初步了解描述地理位置和地理特征的方法,有助于学生在本节课继续运用图文材料综合分析亚洲的气候特征和河流特征,进一步提高学生的读图和析图能力。由于本课时需要在第1课时的知识基础上,综合分析地形、气候、河流三者之间的相互关系,因此需要及时回顾第1课时的内容,以便达到更好的学习效果。 教学方法: 采用读图分析、问题引领等方式,培养学生读图、析图、归纳、拓展应用等能力。 教学手段: 《亚洲雄风》歌曲、地图(包括亚洲地形图、亚洲气候类型分布图、亚洲各城市气温曲线和降水柱状图、亚洲水系图、亚洲人口密度图等) 教学目标教学目标: 1.运用气候类型分布图、气温曲线和降水柱状图及相关资料,分析亚洲的气候特征; 2.结合亚洲地形图,联系所学的亚洲地形特征,以此分析地形特征与河流的流向的关系。 3.结合上节课所学内容,简要分析气候、地形、河流各要素之间的相互影响和相互作用。 4.运用亚洲人口密度图、世界人口增长率和人口数量图,描述亚洲人口分布特点,简要分析其主要原因。 教学重点: 1.运用亚洲地形图、亚洲气候类型分布图、亚洲水系图等资料,分析归纳亚洲气候特征和河流特征。 2.结合第1课时的知识基础,综合分析亚洲地形、气候、河流三者之间的相互关系。 教学难点: 1.掌握从地形、河流、气候等要素分析概括某一大洲自然环境特征的一般方法 2.学习分析地形、河流、气候等自然地理要素之间的相互关系。

教学流程示意

教学过程(表格描述)

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

新课导入 【歌曲导入】《亚洲雄风》:“亚洲风乍起,亚洲雄风震天吼……” 提问:“亚洲风乍(zhà)起 亚洲雄风震天吼”除了描述亚洲陆土辽阔和江山俊秀之外,“雄风”中的“风”还会代指什么风呢? 学生思考问题。 通过音乐唤起学生的熟悉感,尽快调整学习状态。

主题探究 (亚洲的 气候特征) 【图片展示】历届亚运会举办城市的气温曲线和降水柱状图及自然景观图(提供亚洲气候类型分布图) 提问1:数一数亚洲共有多少种气候类型?亚洲是否具备了所有气候类型? 【归纳总结】亚洲气候类型复杂多样,但缺少温带海洋性气候。 提问2:在众多气候类型中,哪种气候在亚洲分布面积最广?这种气候有亚洲产生什么影响? 【归纳总结】温带大陆性气候在亚洲分布面积最广。 【探究活动】读图,在亚欧大陆的同纬度地带: ①由西向东气温差异有什么变化? ②由沿海向内陆降水量有什么变化? 【归纳总结】温带大陆性气候具有温差大、全年降水少的特点,使亚洲中部气候具有明显的大陆性。 提问3:纵贯全球,亚洲是否具有独特的气候类型?这种气候有什么特征? 【归纳总结】亚洲具有独特的季风气候,典型特征是雨热同期,但同时也会带来严重的旱涝灾害。 【归纳总结】分析一个地区的气候特征要从“数类型”、“看影响”、“找典型”三方面依次分析。 感受历届亚运会举办城市,感受亚洲气候环境复杂多样。 读图,通过数一数亚洲的气候类型数量感受亚洲气候类型多而复杂。 判读气候相关资料,描述温带大陆性气候的特征。 对比全球气候类型,认识季风气候的分布地区,并辩证认识季风的影响 通过景观图和气候资料,初步加强学生对亚洲区域内部气候差异的认识。 归类气候类型,增强思维的逻辑性。 通过区域比较,使学生加深理解气候的影响,并培养学生学会分析气温曲线和降水柱状图,从中概况某地的气候特点。 纵贯全球对比气候类型,让学生从大洲的空间尺度过渡到全球尺度,加深学生理解季风气候的独特性。

拓展提升 (欧洲的 气候特征) 【活动】举一反三——请同学们阅读欧洲气候类型分布图,用同样方法描述欧洲气候特征。 (提供欧洲气候类型分布图) 读图,描述欧洲气候类型。 培养学生知识迁移能力,并检验学生“看图说话”的能力。

承转过渡 我们继续追寻《亚洲雄风》歌声,进一步学习亚洲的河流特征。正如歌词中“我们亚洲,河像热血流”,同学们有没有好奇过亚洲的河流最终会流向哪里呢? 学生思考问题。 感受地理事物的文学表达。

主题探究 亚洲的 河流特征 【知识铺垫】外流河与内流河的区别 【活动1】描出四组河流并标出其流向,思考这些河流分别流入哪里?属于外流河吗? 第一组:黄河、长江、湄公河→流入太平洋,属于外流河 第二组:印度河、恒河→流入印度洋,属于外流河 第三组:叶尼塞河、鄂毕河→流入北冰洋,属于外流河 第四组:锡尔河、阿姆河→流入里海,属于内流河 提问1:读亚洲地形图,请同学们想一想亚洲的河流流向呈现什么样的特点?是受什么因素的影响? 【归纳总结】亚洲的河流从中部起源,往四周流,呈现“辐射状”的特点,河流流向受地形特征的影响。 提问2:读亚洲水系分布图,亚洲河流还具有什么特点?又是受什么因素的影响? 【归纳总结】亚洲中部有面积广大的内流区,河流流量受气候特征的影响。 【活动2】如何梳理亚洲气候、地形、河流之间的关系? 【归纳总结】亚洲中间高四周低的地势特点会影响河流呈辐射状流向;而亚洲中部面积广阔的温带大陆性会影响其中部具有面积广阔的内流区。由此,可知气候、地形、河流三者之间会相互影响和相互作用。 描出河流的流向,并思考河流分别流入哪里,判断是否属于外流河。 观察亚洲河流分布及流向,联系上节课所学内容,思考问题。 观察亚洲河流水系图,联系本节课所学内容,思考问题。 学生梳理亚洲气候、地形、河流特征,思考三者之间的关系。 加强动手能力,在描出河流流向的过程中潜移默化地加深学生对亚洲地形的认识。 联系上节课和本节课所学内容,从地形特征分析河流的流向、从气候特征分析河流的流量,使学生认识地理要素之间的联系。 回顾知识的过程中,达到梳理气候、地形、河流等自然地理要素之间关系的目的。

拓展提升 【举一反三】请同学们利用本课所学,梳理欧洲气候、地形、河流之间的关系,从而推导气候和地形分别会影响欧洲河流的哪些方面。 学生根据自己总结的欧洲气候特征和地形特征,推导欧洲的河流特征。 不仅达到知识复习的效果,而且还能培养学生知识迁移能力,并能加强学生的知识推导能力,加强学生理解气候、地形、河流等自然环境要素之间的相互作用。

承转过渡 我们继续追寻《亚洲雄风》歌声,进一步学习亚洲的人文环境。正如歌词中“我们亚洲,人民最勤劳,健儿更风流”所说,亚洲的人口数量稳居世界之首,它又会有怎么样的特点呢? 思考亚洲的人口特点。 用同一首歌曲串联自然地理环境和人文环境,使结构更完整。

主题探究 亚洲的人口分布特征 提问1:读图,历届亚运会举办国家主要集中分布在亚洲哪些地区? 【归纳总结】历届亚运会举办地集中在亚洲东部、亚洲南部、亚洲东南部,与亚洲人口稠密地区重合。 提问2:阅读亚洲地图,为什么亚运会较少选择在亚洲北部、亚洲西部、青藏高原举办呢? 【归纳总结】亚洲北部、青藏高原、亚洲西部由于其各自极端的气候环境,都成为了亚洲人口稀疏地区。 提问3:阅读两幅地图,请同学们分析欧洲的人口特征以及欧洲存在的人口问题。(提供世界人口增长率和人口数量图、欧洲人口密度图) 【归纳总结】欧洲人口数量较多,在世界排名第三,且人口密度较大,分布较均匀,但人口却呈现自然增长率低,并存在严重的人口老龄化问题。 学生读图归纳。 学生根据地图的线索,结合所学从气候和地形角度回答问题。 运用上学期所学的世界人口知识,学生读图归纳。 将历届亚运会举办城市和亚洲人口稠密地区相结合,让地理问题更具有真实性。 联系上学期所学内容,将“旧知”联系“新知”。

课堂小结 通过思维导图呈现亚洲的知识框架,梳理本节课所学习的区域地理认知方法——“风土人情”,并重点理清气候、地形、河流三者之间的相互关系。 学生根据思维导图回顾两节课所学习的内容。 通过思维导图清楚地呈现区域地理要素之间的联系,加强学生对于区域分析的综合思维。

拓展提升 【举一反三】请同学们梳理本节课内容,以思维导图的方式动手完成欧洲的知识框架。 学生动手完成欧洲的思维导图。 以亚洲的区域地理学习方法,迁移应用再梳理欧洲的知识结构,达到举一反三目的。同时,也是习得区域认知方法的过程,使学生变碎片化学习为系统化学习。

板书设计

学习效果自我评价设计

自我评价

评价习题 无

1