安徽省滁州市定远县育才学校2021-2022学年高三下学期艺术班2月开学摸底检测历史试卷(Word解析版)

文档属性

| 名称 | 安徽省滁州市定远县育才学校2021-2022学年高三下学期艺术班2月开学摸底检测历史试卷(Word解析版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 157.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-02-19 20:23:59 | ||

图片预览

文档简介

定远县育才学校2021-2022学年高三艺术班开学摸底检测历史试卷

一、选择题(本大题共16小题,共48分)

自启继承禹王位始,王位世袭制下的政治权力交接方式发生改变,即以血缘亲疏为基础,王权在一家一姓中传承。据此可知,王位世袭制( )

A. 确保了国家的稳定发展 B. 阻碍了中国历史的进步发展

C. 与宗法血缘的关系密切 D. 避免了王位传承中的夺权现象

杜甫在田园诗《春水》中写道:“接缕垂芳饵。连筒灌小园。己添无数鸟,争浴故相喧。”该诗反映当时( )

A. 农业耕作工具改进 B. 水排用于农田灌溉

C. 出现提水机具筒车 D. 高转筒车普遍使用

《步辇图》描绘了松赞干布的使臣向唐太宗请求通婚的情景,其反映的实质问题是( )

A. 采用册封的方式迫使少数民族政权臣服唐政府

B. 凭借先进的经济文化形成对周边民族的巨大向心力

C. 通过互派使者的方式维持与少数民族的友好关系

D. 通过和亲的手段有效加强对边疆地区的管辖

从表面上看,五代十国是我国历史上一个混乱、动荡和黑暗的时期,实际上,这一时期一直都存在着统一的因素,而且统一因素在不断地增长。统一的因素包括( )

①藩镇割据局面的延续

②长期政治统一的历史影响

③各地经济发展的密切联系

④人民对统一的渴望

A. ①②③ B. ②③④ C. ①③④ D. ①②④

自9世纪开始,我国民间印书的风气渐开,著名诗人白居易等人的诗集,都在扬州、越州等地区刊印。据此,下列相关推论合理的是( )

A. 中外文化交流促进诗歌创作 B. 扬州和越州发展成文化中心

C. 民间的印刷技术比官方先进 D. 当时刊印技术应为雕版印刷

如图是一件发现于肯尼亚一座陵墓中的瓷器,原产于16世纪左右的中国。这件文物可以用于说明( )

A. 东非广泛使用奴隶劳动 B. 非洲手工业很发达

C. 资本主义世界市场形成 D. 中非存在贸易往来

吴承恩塑造了猪八戒这样一个角色:拥有女人、过得去的财富以及可以充分享用的食物是重要的,他也愿意以辛苦的劳作来获得这些;在取经路上一旦发生问题,他总是急于建议“把白马卖了,给师父买一口棺木”。在当时,这一角色( )

A. 引发人们美好联想的艺术状态 B. 符合市民阶层的文化心理需求

C. 体现了对黑暗现实的反抗精神 D. 揭示专制王朝走向败落的命运

1933年4月4日,国民政府断然废除银两,以0.715(两)兑换一(元)的比值用银元来取而代之,结果因世界市场白银急剧上扬而导致白银迅速外流,严重冲击了国民经济。1935年11月3日,国民政府发行统一的新纸币——法币。国民政府的金融改革( )

A. 稳定国内金融市场 B. 封锁苏区红色政权

C. 阻碍民族资本发展 D. 顺应英美等国要求

19世纪70年代初,正当上海轮船招商局成立营运时,政府首先采取官利制度,明确规定:无论企业经营状况如何,都要保证官府投资能及时获得高额回报。这一制度( )

A. 便于洋务军事工业筹集大量资金 B. 有利于近代民族工业的快速发展

C. 受传统商业理念与近代化的影响 D. 积极抵制欧美列强对华资本输出

梁启超说他办报的目的就是使“天下人咸知变法”“知新法之实有利益”“而阻挠者或希矣”。这说明梁启超办报意在( )

A. 宣传维新思想 B. 振兴民族工业 C. 推翻清朝统治 D. 推动国共合作

1897年,贵州学政严修向朝廷提出改革科举,“考求各国政事、条约、公法、律例、章程者”,获得允准。1903年殿试,清廷将外交、公法等作为策试内容。这表明( )

A. 清政府外交逐渐走向近代化 B. 废除科举制是历史发展的必然

C. 清朝官员彻底摒弃华夷观念 D. 学习国际公法成为全社会共识

历史学家陈旭麓认为:“辛亥革命是旧民主主义革命,但它的事业在北伐战争中得到了延伸,在解放战争中得到了最后的胜利。”这里所说的“事业”是指( )

A. 推翻清朝统治 B. 反帝反封建斗争

C. 发展资本主义 D. 建立共和制政权

中共三大决议:我们希望社会上革命分子,大家都集中到中国国民党,使国民革命运动得以加速实现;同时希望中国国民党断然抛弃依赖列强及专力军事两个旧观念……以树立国民革命之真正领袖地位。此后国共两党( )

A. 建立革命统一战线,进行国民革命

B. 建立民族统一战线,进行抗日战争

C. 进行重庆谈判,实现和平建国

D. 进行北伐战争,消灭了军阀统治

1944年,毛泽东在陕甘宁边区合作社联席会议上指出:“合作社是为广大群众办的;其业务主要有十项:工业、农业、运输、畜牧、供销、卫生、信用、教育、植树、公益:合作社是统一战线性质”。合作社的兴办( )

A. 有利于团结抗日的力量 B. 杜绝了私营经济的营利性行为

C. 推动了土地革命的发展 D. 实现了生产技术的革命性改变

毛泽东在1943年4月写信给中央宣传部,说:“我的思想(马列)……不宜当做体系去鼓吹,因为我的体系还没有成。”此时毛泽东的思想著作不包括

A. 《中国社会各阶级的分析》 B. 《论持久战》

C. 《论人民民主专政》 D. 《新民主主义论》

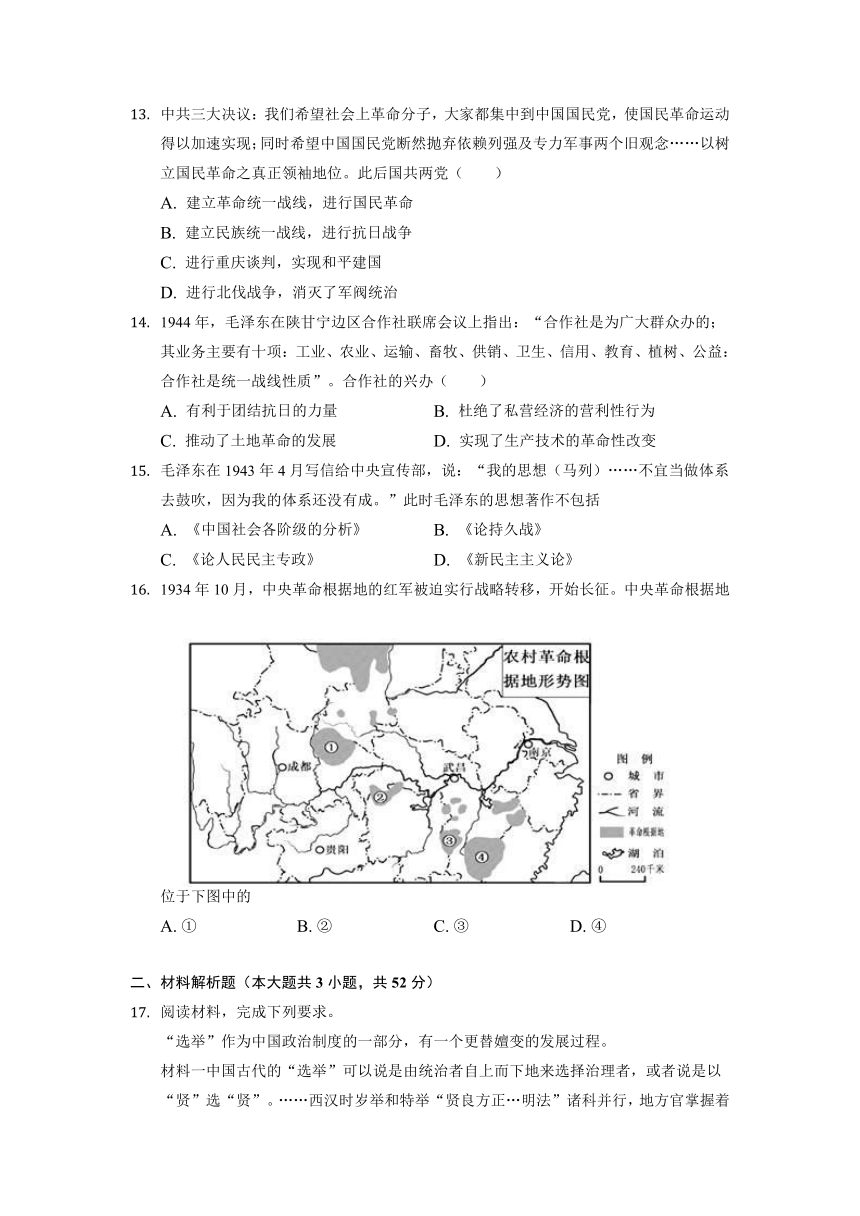

1934年10月,中央革命根据地的红军被迫实行战略转移,开始长征。中央革命根据地位于下图中的

A. ① B. ② C. ③ D. ④

二、材料解析题(本大题共3小题,共52分)

阅读材料,完成下列要求。

“选举”作为中国政治制度的一部分,有一个更替嬗变的发展过程。

材料一中国古代的“选举”可以说是由统治者自上而下地来选择治理者,或者说是以“贤”选“贤”。……西汉时岁举和特举“贤良方正…明法”诸科并行,地方官掌握着较大的选举权。魏晋时代,实际选举权掌握在豪门世家手中。唐代选举权收归中央,士民可以自由投考。宋代通过锁院、糊名、誊录等方式形成“取士不问家世”的局面,……北宋入宋史的官员有 46.1%来自寒族。

--摘编自何怀宏《选举社会》材料二很多地区在普选运动中,发展了互助组,整顿和新建了农业生产合作社,扩大了生产。通过普选宣传动员,使他们懂得普选的意义和人民代表大会制度的好处。民众对新政权的认同和对走社会主义道路的拥护得以实现。各级选举委员会提出了“整顿作风,迎接普选”的口号,开展普选,整顿干部作风。

--摘编自熊秋良《“选举下乡”与建国初期农村基层民主政治建设》

(1) 根据材料一概括两汉到唐宋时期“选举”的变化,结合所学知识说明这些变化对中国社会的积极影响。

(2) 根据材料二并结合所学知识,说明建国初期“选举下乡”的意义。

近代以来先进的中国人致力于科学传播,促进中国社会发展。 阅读以下材料:

材料一 尽管师夷长技的主张遭到强烈反对,但统治者面对着接重而来、一次比一次严重的内 ,比外患,为生存计还是不得不实践这一主张。 首先从军事利器的引进仿制逐漸推广深入到全面学习西方机器大工业所需的科学技术学理的层次和阶段。 为了对抗顽固派在基本理论问题上的。挑战,终于结晶威“中学为体,西学为用”这一高度概括的理论模式。

--雷颐《取静集》材料二 泰西之强,不在军兵炮械之末,而在其士人之学,新法之书。 -一其开智学而穷物理也,穷物理而知化也。……今穷物理之本,制电、制雨、制冰、制水、制火,皆可以人代天工,是操造化之权也。 操造化之权者,宜其无于敌也。夫中国今日不变法日新不可,稍变而不尽变不可,尽变而不兴农、工、商、矿之学不可g欲开农、工、商、矿之学,非令士人通物理不可。

一摘编自康有为《日本书目志》材料三 以人文思想为主的科学传播者,系统展示了科学精神对文化的巨。大作用和影响。 通过:彰显科学怀疑和批判的精神, 新文化运动对传统采取了激进的批判态度,“打倒孔家店”一度成为激进的知识分子进行文化革新的口号。通过推崇理性和实证的精种,新文化运动扫除了大量玄学迷信的鬼话,有力推进了民众心智的启蒙。而科学推崇说服而非压服。的精神,又为国人解决政治中的分歧提供了一个范例,对中国民主进程产生了深远的影响。

一张焱、郝苑《科学精神的启蒙一新文化运动时期的科学传播》请回答:

(1)据材料一,指出洋务派学习西方科技有何变化? 直接目的是什么?

(2)据材料二,指出康有为对科技与变法关系的认识。 结合所学知识分析其持这种观点的原因。

(3)据材料三,指出新文化运动所倡导科学精神的内涵及其影响。

(4)综合以上材料,概括指出先进的中国人对科学传播所起到的共同历史作用。

阅读材料,完成下列要求。

材料:中共在民主革命时期的部分口号标语

阶段 口号标语

第一阶段 “打倒军阀,打倒列强”

“农民天然是工人阶级同盟者”

“反对日本走狗张作霖破坏中俄条约!”

“反对苏联便是赞助帝国主义!”

“全国工农及一切劳苦群众大团结!”

第二阶段 “枪杆子里面出政权”

“打土豪,分田地”

“星星之火,可以燎原”

“穷人不打穷人”“缴枪不打人”

第三阶段 “建立抗日民族统一战线!”

“反对妥协投降,坚持抗战到底”

“兵民是胜利之本”

“自己动手,丰衣足食”

“地主减租减息,农民交租交息”

“严厉打击汉奸活动,肃清日寇爪牙”

第四阶段 “一切反动派都是纸老虎”

“耕者有其田”

“将革命进行到底”

--摘编自胡金莹《新民主主义革命时期党的政治口号与马克思主义大众化研究》从材料中提取信息(部分或整体),拟定一个论题,并结合所学知识进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,持论有据,表述清晰。)

答案和解析

1.C

【解析】王位世袭制度以血缘亲疏为基础,这说明世袭制度与宗法血缘的关系密切,C正确;

A表述绝对,世袭制度不能一劳永逸的解决国家的稳定发展问题,排除A;

世袭制取代禅让制是历史进步的变现,排除B;

嫡长子继承制一定程度上能够减少王位传承中的夺权现象,但是不能避免,排除D。 故选:C。

2.C

【解析】通过材料“连筒灌小园”结合所学知识可知,这体现了孔车的灌溉作用,故C正确;

筒车是灌溉工具,而不是耕作工具,排除A;

水排的作用是冶铁鼓风装置,排除B;

高转筒车出现于晚唐时期,排除D。 故选:C。

3.B

【解析】注意限定信息“实质”,结合所学可知,《步辇图》描绘了松赞干布的使臣向唐太宗请求通婚的情景,实际上体现了唐朝先进的经济文化对吐蕃的影响,故B项正确。

A项中的迫使、臣服说法错误,排除。

C项不符合《步辇图》的内容,排除。

唐朝与吐蕃是独立政权,不存在加强对边疆地区的管辖,故D项正确。 故选:B。

4.B

【解析】结合所学可知,五代十国孕育着统一的因素包括长期政治统一的历史影响;各地经济发展的密切联系;人民对统一的渴望,故②③④正确。

藩镇割据局面的延续不利于国家的统一,故①错误,故B项正确,排除ACD三项。

故选:B。

5.D

【解析】从材料中的“9世纪”“白居易”可以得出题干所说的历史现象是在唐朝。根据所学知识可知,唐代发明了雕版印刷术,而活字印刷术直到11世纪的北宋才出现,故材料中的刊印技术应是雕版印刷术,故D项正确。

材料说的是诗集刊印,没有涉及中外文化交流与诗歌创作的关系,故排除A;

从材料来看,扬州和越州可能是民间印刷业中心,但体现不出是文化中心,故排除B。

材料无法反映民间印刷技术批官方先进,故排除C。 故选:D。

6.D

【解析】依据材料“发现于肯尼亚一座陵墓中的瓷器,原产于16世纪左右的中国”可知,肯尼亚的陵墓中出土了原产于16世纪左右的中国的瓷器,这说明当时东非国家与中国有贸易往来,故D正确;

材料未涉及奴隶劳动问题,故A错误;

出土中国的瓷器不能说明东非国家手工业发达,故B错误;

资本主义世界市场形成是19世纪末20世纪初的第二次工业革命后,与材料时间不符,故C错误。 故选:D。

7.B

【解析】从猪八戒这个角色的可以看出,他不是那种高、大、上的完美形象,也不是十恶不赦的负面形象,他身上有浓厚的生活气息和世俗色彩,体现了市民阶层的文化心理需求。故B正确。

从猪八戒这个角色的可以看出,他不是那种高、大、上的完美形象,也没有对黑暗现实的反抗精神,排除A、C。

D选项的说法体现不出来,排除。 故选:B。

8.A

【解析】结合所学知识可知,国民政府的金融改革统一了币制,是中国货币制度的进步,稳定了国内金融市场,促进了民族资本主义的发展,在实行初期对社会经济的发展起了一定的积极作用,A项正确,排除C项;

BD项与国民政府币制改革无关,排除。 故选:A。

9.C

【解析】“无论企业经营状况如何,都要保证官府投资能及时获得高额回报”表明这一制度受传统商业理念与近代化的影响,故C正确;

AB材料未体现,排除;

D是在甲午战争后,排除。 故选:C。

10.A

【解析】依据材料可知,梁启超办报的目的是使天下人“咸知变法”“知新法”,说明梁启超办报意在宣传维新变法思想,故A项正确。

B项在材料没有体现,排除。

维新思想不主张推翻清政府,故C项错误。

推动国共合作是孙中山的活动,故D项错误。 故选:A。

11.A

【解析】根据材料可知,严修建议朝廷在科举考试中增设考察各国政事、条约等与近代国际政治相关的内容,并获得同意。1903年殿试,清廷将外交、公法等作为策试内容。说明清政府外交逐渐走向近代化,故A正确;

材料并未表明科举制的废除与历史发展的关系,排除B;

清朝官员彻底摒弃华夷观念、“学习国际公法成为全社会共识”说法太过绝对化,排除选项CD。

12.B

【解析】结合所学知识可知,辛亥革命主要是反对封建统治,北伐战争没有将“反帝反封”的任务完成,解放战争胜利后新中国建立,推翻了帝国主义和封建势力,故B正确;

ACD都不符合材料的特点,排除。 故选:B。

13.A

【解析】A.材料的内容是中共三大的决议,结合材料和所学知识,我们可知,当时中共决定要与国民党合作建立革命统一战线,进行革命运动。

B.当时建立的是革命统一战线,而不是民族统一战搞抗日战争。

C.中共三大是1923年,重庆谈判是1945年。

D.北伐是1926年。故选:A。

14.A

【解析】A.从材料可以看出合作社的性质是统一战线的性质,结合抗日战争的事实,我们可知创办合作社是为了团结更多的力量来抗日。

B.抗日战争时期没有杜绝私营经济的盈利行为。

C.战争时期并没有进行土地革命。

D.抗日战争时期,生产技术没有发生革命性改变。 故选:A。

15.C

【解析】考查基础知识的再认再现能力。根据所学可知,A项是1925年发表的;B项是1938年;C项是新中国成立以后;D项是1940年;材料的时间是1943年,C项不符合这个时间,但是符合题意;A、B、D三项都是1943年以前的著作,但不符合题意,排除。故选C项。

16.D

【解析】本题考查学生的读图能力。结合所学知识可知,第五次反围剿失败后,中共中央和中央红军被迫从中央革命根据地江西瑞金出发开始长征。所以出发地应该是④。故选D。

17. (1)变化:选举方式由地方推荐到中央考试选取;选官标准由注重品行到门第,再到才学 (或:由注重世家到不问出身);选举程序趋向严密;选举范围逐渐扩大(或:寒族在选举中的比例越来越高)。积极影响:有利于提高官员素质,提升读书人政治参与的兴理;扩大官吏来源,有利于社会阶层的流动;有利于加强中央集权,缓和社会矛盾;有利于社会趋向相对公正平等。

(2)意义:有利于社会主义改造,发展生产;有利于巩固政权和民主政治的发展;有利于培养公民的民主权利意识,树立其当家作主的思想;有利于整顿干部的作风。

18.(1)变化:从引进仿制军事技术到全面学习科技知识;

目的:解决内忧外患.

(2)认识:要实行全面变法必须要学习西方科技.

原因:民族危机加深,挽救民族危亡;民族资本主义的初步发展;西方国家走向强盛的成功经验.

(3)内涵:怀疑批判的精神;推崇理性实证精神;推崇说服而非压服的精神.

影响:冲击了儒家思想的统治地位;推动了民众的思想启蒙;推动了近代中国民主进程.

(4)作用:推动近代化.

19.示例:口号标语是中共的政治宣传形式,传导了中共在不同时期的土地政策。

土地革命时期,中共在革命根据地提出了“打土豪,分田地”口号,变封建半封建的土地私有制为农民的土地所有制,使农民获得土地。这有利于调动农民的革命积极性,从而壮大红军的力量,促进根据地的经济建设,巩固根据地政权,推动民主革命的进程抗日战争时期,中共在抗日根据地提出“地主减租减息,农民交租交息”口号,兼顾了地主和农民两个阶级的利益,有利于团结两大阶级共同抗日,巩固抗日民族统一战线,推动抗战的胜利。

解放战争时期,中共在革命根据地打出“耕者有其田”的标语,进行土地改革使广大农民获得土地。这有利于扩大根据地的统治基础,壮大解放军的军事力量,促进根据地的经济发展,为解放战争的胜利提供物质基础。

中共有关土地政策的口号顺应时势,有利于革命力量的发展壮大,推动革命走向胜利。

一、选择题(本大题共16小题,共48分)

自启继承禹王位始,王位世袭制下的政治权力交接方式发生改变,即以血缘亲疏为基础,王权在一家一姓中传承。据此可知,王位世袭制( )

A. 确保了国家的稳定发展 B. 阻碍了中国历史的进步发展

C. 与宗法血缘的关系密切 D. 避免了王位传承中的夺权现象

杜甫在田园诗《春水》中写道:“接缕垂芳饵。连筒灌小园。己添无数鸟,争浴故相喧。”该诗反映当时( )

A. 农业耕作工具改进 B. 水排用于农田灌溉

C. 出现提水机具筒车 D. 高转筒车普遍使用

《步辇图》描绘了松赞干布的使臣向唐太宗请求通婚的情景,其反映的实质问题是( )

A. 采用册封的方式迫使少数民族政权臣服唐政府

B. 凭借先进的经济文化形成对周边民族的巨大向心力

C. 通过互派使者的方式维持与少数民族的友好关系

D. 通过和亲的手段有效加强对边疆地区的管辖

从表面上看,五代十国是我国历史上一个混乱、动荡和黑暗的时期,实际上,这一时期一直都存在着统一的因素,而且统一因素在不断地增长。统一的因素包括( )

①藩镇割据局面的延续

②长期政治统一的历史影响

③各地经济发展的密切联系

④人民对统一的渴望

A. ①②③ B. ②③④ C. ①③④ D. ①②④

自9世纪开始,我国民间印书的风气渐开,著名诗人白居易等人的诗集,都在扬州、越州等地区刊印。据此,下列相关推论合理的是( )

A. 中外文化交流促进诗歌创作 B. 扬州和越州发展成文化中心

C. 民间的印刷技术比官方先进 D. 当时刊印技术应为雕版印刷

如图是一件发现于肯尼亚一座陵墓中的瓷器,原产于16世纪左右的中国。这件文物可以用于说明( )

A. 东非广泛使用奴隶劳动 B. 非洲手工业很发达

C. 资本主义世界市场形成 D. 中非存在贸易往来

吴承恩塑造了猪八戒这样一个角色:拥有女人、过得去的财富以及可以充分享用的食物是重要的,他也愿意以辛苦的劳作来获得这些;在取经路上一旦发生问题,他总是急于建议“把白马卖了,给师父买一口棺木”。在当时,这一角色( )

A. 引发人们美好联想的艺术状态 B. 符合市民阶层的文化心理需求

C. 体现了对黑暗现实的反抗精神 D. 揭示专制王朝走向败落的命运

1933年4月4日,国民政府断然废除银两,以0.715(两)兑换一(元)的比值用银元来取而代之,结果因世界市场白银急剧上扬而导致白银迅速外流,严重冲击了国民经济。1935年11月3日,国民政府发行统一的新纸币——法币。国民政府的金融改革( )

A. 稳定国内金融市场 B. 封锁苏区红色政权

C. 阻碍民族资本发展 D. 顺应英美等国要求

19世纪70年代初,正当上海轮船招商局成立营运时,政府首先采取官利制度,明确规定:无论企业经营状况如何,都要保证官府投资能及时获得高额回报。这一制度( )

A. 便于洋务军事工业筹集大量资金 B. 有利于近代民族工业的快速发展

C. 受传统商业理念与近代化的影响 D. 积极抵制欧美列强对华资本输出

梁启超说他办报的目的就是使“天下人咸知变法”“知新法之实有利益”“而阻挠者或希矣”。这说明梁启超办报意在( )

A. 宣传维新思想 B. 振兴民族工业 C. 推翻清朝统治 D. 推动国共合作

1897年,贵州学政严修向朝廷提出改革科举,“考求各国政事、条约、公法、律例、章程者”,获得允准。1903年殿试,清廷将外交、公法等作为策试内容。这表明( )

A. 清政府外交逐渐走向近代化 B. 废除科举制是历史发展的必然

C. 清朝官员彻底摒弃华夷观念 D. 学习国际公法成为全社会共识

历史学家陈旭麓认为:“辛亥革命是旧民主主义革命,但它的事业在北伐战争中得到了延伸,在解放战争中得到了最后的胜利。”这里所说的“事业”是指( )

A. 推翻清朝统治 B. 反帝反封建斗争

C. 发展资本主义 D. 建立共和制政权

中共三大决议:我们希望社会上革命分子,大家都集中到中国国民党,使国民革命运动得以加速实现;同时希望中国国民党断然抛弃依赖列强及专力军事两个旧观念……以树立国民革命之真正领袖地位。此后国共两党( )

A. 建立革命统一战线,进行国民革命

B. 建立民族统一战线,进行抗日战争

C. 进行重庆谈判,实现和平建国

D. 进行北伐战争,消灭了军阀统治

1944年,毛泽东在陕甘宁边区合作社联席会议上指出:“合作社是为广大群众办的;其业务主要有十项:工业、农业、运输、畜牧、供销、卫生、信用、教育、植树、公益:合作社是统一战线性质”。合作社的兴办( )

A. 有利于团结抗日的力量 B. 杜绝了私营经济的营利性行为

C. 推动了土地革命的发展 D. 实现了生产技术的革命性改变

毛泽东在1943年4月写信给中央宣传部,说:“我的思想(马列)……不宜当做体系去鼓吹,因为我的体系还没有成。”此时毛泽东的思想著作不包括

A. 《中国社会各阶级的分析》 B. 《论持久战》

C. 《论人民民主专政》 D. 《新民主主义论》

1934年10月,中央革命根据地的红军被迫实行战略转移,开始长征。中央革命根据地位于下图中的

A. ① B. ② C. ③ D. ④

二、材料解析题(本大题共3小题,共52分)

阅读材料,完成下列要求。

“选举”作为中国政治制度的一部分,有一个更替嬗变的发展过程。

材料一中国古代的“选举”可以说是由统治者自上而下地来选择治理者,或者说是以“贤”选“贤”。……西汉时岁举和特举“贤良方正…明法”诸科并行,地方官掌握着较大的选举权。魏晋时代,实际选举权掌握在豪门世家手中。唐代选举权收归中央,士民可以自由投考。宋代通过锁院、糊名、誊录等方式形成“取士不问家世”的局面,……北宋入宋史的官员有 46.1%来自寒族。

--摘编自何怀宏《选举社会》材料二很多地区在普选运动中,发展了互助组,整顿和新建了农业生产合作社,扩大了生产。通过普选宣传动员,使他们懂得普选的意义和人民代表大会制度的好处。民众对新政权的认同和对走社会主义道路的拥护得以实现。各级选举委员会提出了“整顿作风,迎接普选”的口号,开展普选,整顿干部作风。

--摘编自熊秋良《“选举下乡”与建国初期农村基层民主政治建设》

(1) 根据材料一概括两汉到唐宋时期“选举”的变化,结合所学知识说明这些变化对中国社会的积极影响。

(2) 根据材料二并结合所学知识,说明建国初期“选举下乡”的意义。

近代以来先进的中国人致力于科学传播,促进中国社会发展。 阅读以下材料:

材料一 尽管师夷长技的主张遭到强烈反对,但统治者面对着接重而来、一次比一次严重的内 ,比外患,为生存计还是不得不实践这一主张。 首先从军事利器的引进仿制逐漸推广深入到全面学习西方机器大工业所需的科学技术学理的层次和阶段。 为了对抗顽固派在基本理论问题上的。挑战,终于结晶威“中学为体,西学为用”这一高度概括的理论模式。

--雷颐《取静集》材料二 泰西之强,不在军兵炮械之末,而在其士人之学,新法之书。 -一其开智学而穷物理也,穷物理而知化也。……今穷物理之本,制电、制雨、制冰、制水、制火,皆可以人代天工,是操造化之权也。 操造化之权者,宜其无于敌也。夫中国今日不变法日新不可,稍变而不尽变不可,尽变而不兴农、工、商、矿之学不可g欲开农、工、商、矿之学,非令士人通物理不可。

一摘编自康有为《日本书目志》材料三 以人文思想为主的科学传播者,系统展示了科学精神对文化的巨。大作用和影响。 通过:彰显科学怀疑和批判的精神, 新文化运动对传统采取了激进的批判态度,“打倒孔家店”一度成为激进的知识分子进行文化革新的口号。通过推崇理性和实证的精种,新文化运动扫除了大量玄学迷信的鬼话,有力推进了民众心智的启蒙。而科学推崇说服而非压服。的精神,又为国人解决政治中的分歧提供了一个范例,对中国民主进程产生了深远的影响。

一张焱、郝苑《科学精神的启蒙一新文化运动时期的科学传播》请回答:

(1)据材料一,指出洋务派学习西方科技有何变化? 直接目的是什么?

(2)据材料二,指出康有为对科技与变法关系的认识。 结合所学知识分析其持这种观点的原因。

(3)据材料三,指出新文化运动所倡导科学精神的内涵及其影响。

(4)综合以上材料,概括指出先进的中国人对科学传播所起到的共同历史作用。

阅读材料,完成下列要求。

材料:中共在民主革命时期的部分口号标语

阶段 口号标语

第一阶段 “打倒军阀,打倒列强”

“农民天然是工人阶级同盟者”

“反对日本走狗张作霖破坏中俄条约!”

“反对苏联便是赞助帝国主义!”

“全国工农及一切劳苦群众大团结!”

第二阶段 “枪杆子里面出政权”

“打土豪,分田地”

“星星之火,可以燎原”

“穷人不打穷人”“缴枪不打人”

第三阶段 “建立抗日民族统一战线!”

“反对妥协投降,坚持抗战到底”

“兵民是胜利之本”

“自己动手,丰衣足食”

“地主减租减息,农民交租交息”

“严厉打击汉奸活动,肃清日寇爪牙”

第四阶段 “一切反动派都是纸老虎”

“耕者有其田”

“将革命进行到底”

--摘编自胡金莹《新民主主义革命时期党的政治口号与马克思主义大众化研究》从材料中提取信息(部分或整体),拟定一个论题,并结合所学知识进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,持论有据,表述清晰。)

答案和解析

1.C

【解析】王位世袭制度以血缘亲疏为基础,这说明世袭制度与宗法血缘的关系密切,C正确;

A表述绝对,世袭制度不能一劳永逸的解决国家的稳定发展问题,排除A;

世袭制取代禅让制是历史进步的变现,排除B;

嫡长子继承制一定程度上能够减少王位传承中的夺权现象,但是不能避免,排除D。 故选:C。

2.C

【解析】通过材料“连筒灌小园”结合所学知识可知,这体现了孔车的灌溉作用,故C正确;

筒车是灌溉工具,而不是耕作工具,排除A;

水排的作用是冶铁鼓风装置,排除B;

高转筒车出现于晚唐时期,排除D。 故选:C。

3.B

【解析】注意限定信息“实质”,结合所学可知,《步辇图》描绘了松赞干布的使臣向唐太宗请求通婚的情景,实际上体现了唐朝先进的经济文化对吐蕃的影响,故B项正确。

A项中的迫使、臣服说法错误,排除。

C项不符合《步辇图》的内容,排除。

唐朝与吐蕃是独立政权,不存在加强对边疆地区的管辖,故D项正确。 故选:B。

4.B

【解析】结合所学可知,五代十国孕育着统一的因素包括长期政治统一的历史影响;各地经济发展的密切联系;人民对统一的渴望,故②③④正确。

藩镇割据局面的延续不利于国家的统一,故①错误,故B项正确,排除ACD三项。

故选:B。

5.D

【解析】从材料中的“9世纪”“白居易”可以得出题干所说的历史现象是在唐朝。根据所学知识可知,唐代发明了雕版印刷术,而活字印刷术直到11世纪的北宋才出现,故材料中的刊印技术应是雕版印刷术,故D项正确。

材料说的是诗集刊印,没有涉及中外文化交流与诗歌创作的关系,故排除A;

从材料来看,扬州和越州可能是民间印刷业中心,但体现不出是文化中心,故排除B。

材料无法反映民间印刷技术批官方先进,故排除C。 故选:D。

6.D

【解析】依据材料“发现于肯尼亚一座陵墓中的瓷器,原产于16世纪左右的中国”可知,肯尼亚的陵墓中出土了原产于16世纪左右的中国的瓷器,这说明当时东非国家与中国有贸易往来,故D正确;

材料未涉及奴隶劳动问题,故A错误;

出土中国的瓷器不能说明东非国家手工业发达,故B错误;

资本主义世界市场形成是19世纪末20世纪初的第二次工业革命后,与材料时间不符,故C错误。 故选:D。

7.B

【解析】从猪八戒这个角色的可以看出,他不是那种高、大、上的完美形象,也不是十恶不赦的负面形象,他身上有浓厚的生活气息和世俗色彩,体现了市民阶层的文化心理需求。故B正确。

从猪八戒这个角色的可以看出,他不是那种高、大、上的完美形象,也没有对黑暗现实的反抗精神,排除A、C。

D选项的说法体现不出来,排除。 故选:B。

8.A

【解析】结合所学知识可知,国民政府的金融改革统一了币制,是中国货币制度的进步,稳定了国内金融市场,促进了民族资本主义的发展,在实行初期对社会经济的发展起了一定的积极作用,A项正确,排除C项;

BD项与国民政府币制改革无关,排除。 故选:A。

9.C

【解析】“无论企业经营状况如何,都要保证官府投资能及时获得高额回报”表明这一制度受传统商业理念与近代化的影响,故C正确;

AB材料未体现,排除;

D是在甲午战争后,排除。 故选:C。

10.A

【解析】依据材料可知,梁启超办报的目的是使天下人“咸知变法”“知新法”,说明梁启超办报意在宣传维新变法思想,故A项正确。

B项在材料没有体现,排除。

维新思想不主张推翻清政府,故C项错误。

推动国共合作是孙中山的活动,故D项错误。 故选:A。

11.A

【解析】根据材料可知,严修建议朝廷在科举考试中增设考察各国政事、条约等与近代国际政治相关的内容,并获得同意。1903年殿试,清廷将外交、公法等作为策试内容。说明清政府外交逐渐走向近代化,故A正确;

材料并未表明科举制的废除与历史发展的关系,排除B;

清朝官员彻底摒弃华夷观念、“学习国际公法成为全社会共识”说法太过绝对化,排除选项CD。

12.B

【解析】结合所学知识可知,辛亥革命主要是反对封建统治,北伐战争没有将“反帝反封”的任务完成,解放战争胜利后新中国建立,推翻了帝国主义和封建势力,故B正确;

ACD都不符合材料的特点,排除。 故选:B。

13.A

【解析】A.材料的内容是中共三大的决议,结合材料和所学知识,我们可知,当时中共决定要与国民党合作建立革命统一战线,进行革命运动。

B.当时建立的是革命统一战线,而不是民族统一战搞抗日战争。

C.中共三大是1923年,重庆谈判是1945年。

D.北伐是1926年。故选:A。

14.A

【解析】A.从材料可以看出合作社的性质是统一战线的性质,结合抗日战争的事实,我们可知创办合作社是为了团结更多的力量来抗日。

B.抗日战争时期没有杜绝私营经济的盈利行为。

C.战争时期并没有进行土地革命。

D.抗日战争时期,生产技术没有发生革命性改变。 故选:A。

15.C

【解析】考查基础知识的再认再现能力。根据所学可知,A项是1925年发表的;B项是1938年;C项是新中国成立以后;D项是1940年;材料的时间是1943年,C项不符合这个时间,但是符合题意;A、B、D三项都是1943年以前的著作,但不符合题意,排除。故选C项。

16.D

【解析】本题考查学生的读图能力。结合所学知识可知,第五次反围剿失败后,中共中央和中央红军被迫从中央革命根据地江西瑞金出发开始长征。所以出发地应该是④。故选D。

17. (1)变化:选举方式由地方推荐到中央考试选取;选官标准由注重品行到门第,再到才学 (或:由注重世家到不问出身);选举程序趋向严密;选举范围逐渐扩大(或:寒族在选举中的比例越来越高)。积极影响:有利于提高官员素质,提升读书人政治参与的兴理;扩大官吏来源,有利于社会阶层的流动;有利于加强中央集权,缓和社会矛盾;有利于社会趋向相对公正平等。

(2)意义:有利于社会主义改造,发展生产;有利于巩固政权和民主政治的发展;有利于培养公民的民主权利意识,树立其当家作主的思想;有利于整顿干部的作风。

18.(1)变化:从引进仿制军事技术到全面学习科技知识;

目的:解决内忧外患.

(2)认识:要实行全面变法必须要学习西方科技.

原因:民族危机加深,挽救民族危亡;民族资本主义的初步发展;西方国家走向强盛的成功经验.

(3)内涵:怀疑批判的精神;推崇理性实证精神;推崇说服而非压服的精神.

影响:冲击了儒家思想的统治地位;推动了民众的思想启蒙;推动了近代中国民主进程.

(4)作用:推动近代化.

19.示例:口号标语是中共的政治宣传形式,传导了中共在不同时期的土地政策。

土地革命时期,中共在革命根据地提出了“打土豪,分田地”口号,变封建半封建的土地私有制为农民的土地所有制,使农民获得土地。这有利于调动农民的革命积极性,从而壮大红军的力量,促进根据地的经济建设,巩固根据地政权,推动民主革命的进程抗日战争时期,中共在抗日根据地提出“地主减租减息,农民交租交息”口号,兼顾了地主和农民两个阶级的利益,有利于团结两大阶级共同抗日,巩固抗日民族统一战线,推动抗战的胜利。

解放战争时期,中共在革命根据地打出“耕者有其田”的标语,进行土地改革使广大农民获得土地。这有利于扩大根据地的统治基础,壮大解放军的军事力量,促进根据地的经济发展,为解放战争的胜利提供物质基础。

中共有关土地政策的口号顺应时势,有利于革命力量的发展壮大,推动革命走向胜利。

同课章节目录