第9课 宋代经济的发展 教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 第9课 宋代经济的发展 教案(表格式) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 418.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-02-19 23:12:51 | ||

图片预览

文档简介

课题 第9课 宋代经济的发展 授课类型 新授

授课班级 授课教师 预计课时 1课时

教材分析

课程标准学习建议 学习要点:水稻种植的发展;商业贸易的繁荣;经济重心南移。 学习提示:初步理解南方经济发展的原因。

教材内容 本节课选自人教版《中国历史》七年级下册的第9课,主要讲述自唐朝中晚期至宋朝南方经济的发展和中国古代经济重心南移的情况,其中包括农业生产的发展,手工业水平的兴盛、商业贸易的繁荣、对外贸易发展的等主要史实,进而明确我国古代经济重心的南移最终完成于南宋之时。

学情分析

七年级学生理解能力弱,还没有形成系统的知识,欠缺综合分析力,尤其是经济知识对他们而言,显得枯燥。为了调动学生学习兴趣,将枯燥的经济知识直观化,将教材知识点形象化,通过阅读课本和小组讨论解决提问,建构新的知识。因此,学生在本课学习中,主要运用阅读课本、展开想象、探究问题、归纳总结等方法完成学习。

教学目标

1. 掌握五代、辽、宋时期农业、手工业、商业发展的具体情况;掌握自唐朝中晚期至五代、宋朝南方经济发展和中国古代经济重心南移的情况;掌握我国古代经济重心的南移最终完成于南宋之时。 2. 通过思考和概括唐朝中晚期至宋朝南方经济发展的主要成就,培养学生综合归纳的能力。 3. 通过本课的学习,认识对外贸易的发展为传播中国古代文明、促进世界文明的发展作出了贡献,增强学生的民族自豪感。 教学重点:两宋商业繁荣的表现。 教学难点:南方经济发展的原因。

学法 自主学习法、小组讨论法、阅读法。 教法 讨论法、材料分析法、讲解法。

课前准备

1.学生课前做好预习,通读本课内容。 2.老师根据课程标准,设计问题,并制作课件。

教学过程

教学环节 教学内容 二次备课

导入新课 我国历史上第一个经济重心形成于黄河中 下游地区。经济重心是相对稳定的,但随着社会生产力的发展和经济、政治、国防形势的演变, 必然也将寻找更适宜的发展区域,以扩大经济重心的范围乃至迁移。我国历史上的经济重心大致经历了由西向东,由北向南的历程。最终在东南地区结聚成一个新的经济重心,并取代了黄河中下游地区经济重心地位。 思考:我国的经济重心为什么会发生转移?

讲授新课 预习检测 一、经济重心南移 1.原因:① ,带来了劳动力和先进的技术、生产工具(最主要的原因)。②江南地区的战争相对较少,社会秩序比较安定。③南方优越的自然地理条件。④南方统治者重视发展经济。 2. 从唐朝中期开始,我国的经济重心开始南移;到 最后完成南移。(“国家根本,仰给江南”说明经济重心的南移)。 二、宋朝经济发展的表现 1.农业的发展:引入越南的优良品种 。宋朝时, 产量跃居粮食作物首位。长江下游和太湖流域一带成为丰饶的粮仓,出现了“苏湖熟,天下足”。南方各地普遍种植 。南宋后期,棉花种植向北推进。 2.手工业的兴盛: (1)丝织业:北宋时, 的丝织业胜过北方。四川、江浙地区的丝织生产发达。 (2)棉纺织业:南宋后期, 兴起,海南岛已有比较先进的棉纺织工具,棉纺织品种较多。 (3)制瓷业:北宋兴起的江西 ,后来发展成著名的瓷都。河北的定窑、河南的汝窑比较出名。 (4)造船业:①广州、泉州、 的造船业,在当时世界上居于领先地位。②北宋 郊外建有世界上最早的船坞。③南宋沿海地区制造的海船,不仅规模宏大,设计了先进的指南针。 3.商业贸易的繁荣 (1)两宋时期最大的城市是 和临安,人口多达百万。城市可以沿街开铺;出现了早市和 。乡镇形成了新的商业区草市;城市与乡村之间的市镇也发展成为重要的商业贸易区。 (2)海外贸易发达:①广州、 是闻名世界的大商港。②朝廷在主要港口设立 ,管理海外贸易。 (3)北宋前期,四川地区出现的“ ”,是世界上最早的纸币。南宋时,纸币(会子)发展成与铜钱并行的货币。

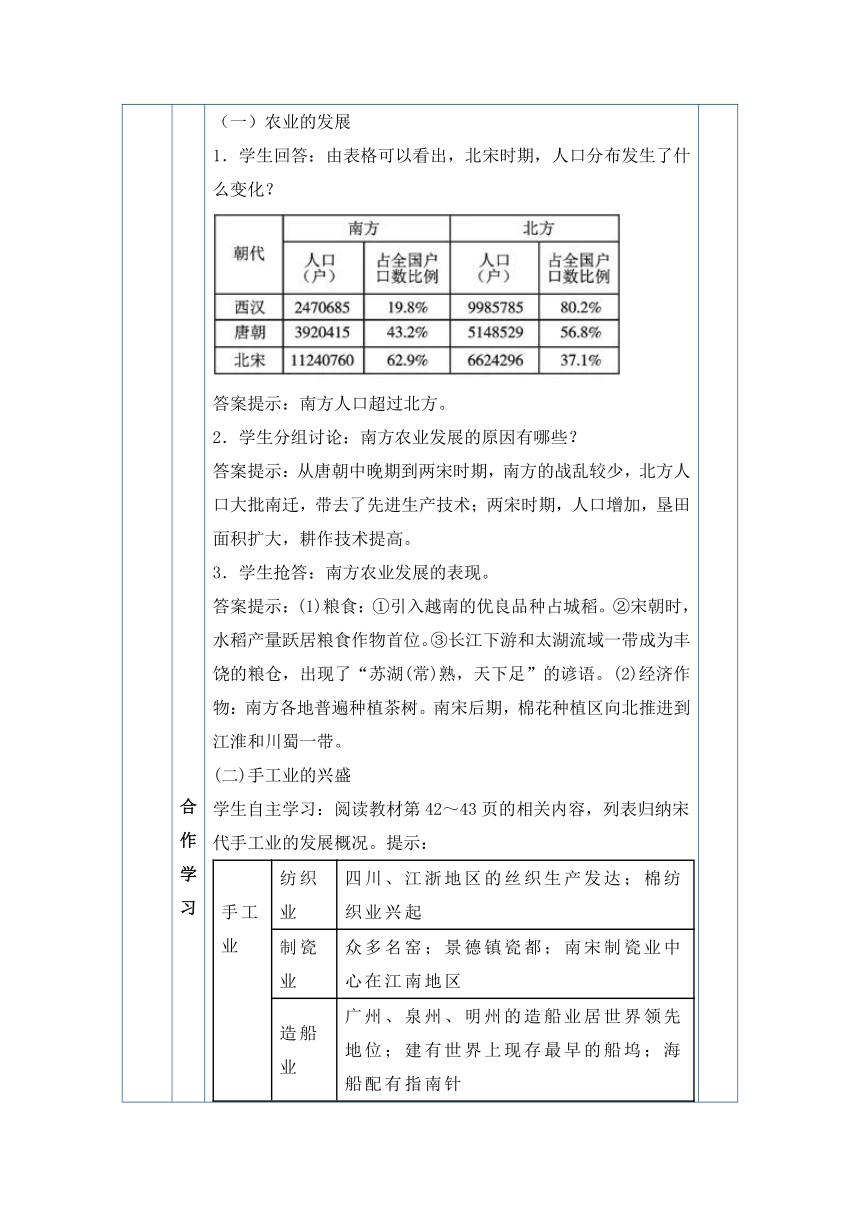

合作学习 (一)农业的发展 1.学生回答:由表格可以看出,北宋时期,人口分布发生了什么变化? 答案提示:南方人口超过北方。 2.学生分组讨论:南方农业发展的原因有哪些? 答案提示:从唐朝中晚期到两宋时期,南方的战乱较少,北方人口大批南迁,带去了先进生产技术;两宋时期,人口增加,垦田面积扩大,耕作技术提高。 3.学生抢答:南方农业发展的表现。 答案提示:(1)粮食:①引入越南的优良品种占城稻。②宋朝时,水稻产量跃居粮食作物首位。③长江下游和太湖流域一带成为丰饶的粮仓,出现了“苏湖(常)熟,天下足”的谚语。(2)经济作物:南方各地普遍种植茶树。南宋后期,棉花种植区向北推进到江淮和川蜀一带。 (二)手工业的兴盛 学生自主学习:阅读教材第42~43页的相关内容,列表归纳宋代手工业的发展概况。提示: 手工业纺织业四川、江浙地区的丝织生产发达;棉纺织业兴起制瓷业众多名窑;景德镇瓷都;南宋制瓷业中心在江南地区造船业广州、泉州、明州的造船业居世界领先地位;建有世界上现存最早的船坞;海船配有指南针

(三)商业贸易的繁荣 1.学生自主学习:阅读教材第44页的相关内容,概括商业都市的繁荣表现在哪些方面。 提示:①商业城市多——最大的是开封和杭州。 ②人口多。 ③时间不受限制——早市、夜市的出现。 ④活动区域增大——草市出现。 ⑤商品多。 ⑥客商多。 2.情景体验:商人的苦恼。北宋时期,一位商人在四川经营着丝绸生意,每天需要带着大量的金属货币穿行在大街小巷,既不安全,也不方便。 教师提问:(1)如果你是这位商人,如果不带金属货币,你有什么好办法吗?(2)使用这种货币与金属货币相比有什么优点? 提示:(1)使用纸币“交子”。(2)轻巧、发行成本低、交易方便等。 3.多媒体展示《宋代海外贸易图》。 教师提问:(1)如果你生活在宋代,要对外进行海外贸易,你能到哪些地方呢?(2)宋代主要的港口有哪些?宋代设立哪一机构管理海外贸易? 提示:(1)朝鲜、日本、东南亚、阿拉伯半岛和非洲东海岸。(2)港口:广州、泉州。机构:市舶司。 4.展示材料:材料一 楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨……无积聚而多贫。是故江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家。——《史记》 材料二 (江南)地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。——《宋书》 材料三 朝廷在故都(东京开封)时,实仰东南财赋,而吴中又为东南根柢,语曰:“苏湖熟,天下足。”——《陆游集》 教师提问:根据材料,回顾经济重心南移的历史。 提示:①初步开发:汉朝末年,南方等区域经济发展。孙吴时期,开发经营江南地区,水稻种植、丝麻纺织、铜铁冶炼、造船技术等发展、进步。②继续发展:唐代是中国封建经济发展的又一高峰,北方黄河流域和南方长江流域是唐代的两大基本经济区。以安史之乱为界,两大经济区在国家经济中的地位发生了逆转。③完成南移:两宋时期,南方经济在压倒性优势下继续发展,我国古代经济南强北弱的局面形成定局。

本课小结(思维导图)

巩固练习 1、北宋时兴起,后来发展成为我国著名制瓷业中心的是(C ) A.海南岛 B.邢窑 C.景德镇 D.越窑 2、“国家的财政收人约80%来自淮河以南地区”“丝、棉纺织业,造纸业中心以及对外贸易港口多集中在南方”“苏湖熟,天下足”。这些现象最早出现在我国哪个时期( C ) A.两晋时期 B.隋唐时期 C.两宋时期 D.明清时期 3、北宋时,成熟早、抗寒能力强的占城稻是从下列哪个国家传人中国的( A ) A.越南 B.日本 C.天竺 D.朝鲜 4、北宋前期,四川地区出现了“交子”,这是世界上最早的纸币。它用铜版印刷,版图精美。“交子”的出现有利于( A ) ①商业的发展②西域地区的开发③印刷业的发展④政府对海外贸易的控制 A.①③ B.①④ C.②③ D.②④ 5、景德镇陶瓷制品以其“白如玉,明如镜,薄如纸,声如馨”的独特之处独领风骚600多年。景德镇成为我国著名的瓷业生产中心始于( C ) A.隋朝 B.唐朝 C.宋朝 D.元朝 6、有学者认为北宋时期,中国仿佛进人现代,物质文化蓬勃发展。”下列不能体现这一观点的史实是( D ) A.“交子”的出现 B.热闹的瓦子 C.景德镇的兴起 D.经济重心南移的最后完成

教学总结 通过引导学生讨论分析古代经济重心南移的过程对我们今天的经济建设的启示,培养学生分析问题、解决问题的能力,通过史实得出历史结论和归纳出历史发展的规律,坚持“史为今用”的原则,达到历史学习的最终目的。

教材习题 1.P44想一想;商业贸易的兴盛对社会生产和人们的生活有什么好处? 社会生产方面:商业贸易是商品交换的表现形式,是联系工业和农业、城市和乡村、生产和消费的桥梁。它的兴盛将有利于农产品和手工业产品的交换,推动国内市场和海外贸易的发展,从而激活社会经济的发展。 社会生活方面:商业贸易使社会上的产品种类更多,生活方式也更加丰富,经济收入得到提高,从而改善人们的生活质量。 2. P46阅读史料并回答问题。 材料一:《东京梦华录》卷二记载北宋首都开封店铺林立,“屋宇雄壮,门面广阔,望之森然,每一交易,动即千万,骇人闻见”。 材料二:《梦梁录》卷十三记载南宋首都临安“万物所聚,诸行百市”,“自大街及诸坊巷,大小铺席,连门俱是,即无虚空之屋”。 根据材料,说一说宋朝大都市商业繁荣的景象。 材料一反映出北宋都城开封店铺林立,商家实力雄厚,交易量大。 材料二反映出南宋都城临安商业范围广,店铺遍及大街小巷,有一定的规模,商品种类繁多。 3.P46探讨宋朝出现纸币的原因及它的作用。 原因:商品经济的发展,纸币便于携带。 作用:有利于商品的流通。

授课班级 授课教师 预计课时 1课时

教材分析

课程标准学习建议 学习要点:水稻种植的发展;商业贸易的繁荣;经济重心南移。 学习提示:初步理解南方经济发展的原因。

教材内容 本节课选自人教版《中国历史》七年级下册的第9课,主要讲述自唐朝中晚期至宋朝南方经济的发展和中国古代经济重心南移的情况,其中包括农业生产的发展,手工业水平的兴盛、商业贸易的繁荣、对外贸易发展的等主要史实,进而明确我国古代经济重心的南移最终完成于南宋之时。

学情分析

七年级学生理解能力弱,还没有形成系统的知识,欠缺综合分析力,尤其是经济知识对他们而言,显得枯燥。为了调动学生学习兴趣,将枯燥的经济知识直观化,将教材知识点形象化,通过阅读课本和小组讨论解决提问,建构新的知识。因此,学生在本课学习中,主要运用阅读课本、展开想象、探究问题、归纳总结等方法完成学习。

教学目标

1. 掌握五代、辽、宋时期农业、手工业、商业发展的具体情况;掌握自唐朝中晚期至五代、宋朝南方经济发展和中国古代经济重心南移的情况;掌握我国古代经济重心的南移最终完成于南宋之时。 2. 通过思考和概括唐朝中晚期至宋朝南方经济发展的主要成就,培养学生综合归纳的能力。 3. 通过本课的学习,认识对外贸易的发展为传播中国古代文明、促进世界文明的发展作出了贡献,增强学生的民族自豪感。 教学重点:两宋商业繁荣的表现。 教学难点:南方经济发展的原因。

学法 自主学习法、小组讨论法、阅读法。 教法 讨论法、材料分析法、讲解法。

课前准备

1.学生课前做好预习,通读本课内容。 2.老师根据课程标准,设计问题,并制作课件。

教学过程

教学环节 教学内容 二次备课

导入新课 我国历史上第一个经济重心形成于黄河中 下游地区。经济重心是相对稳定的,但随着社会生产力的发展和经济、政治、国防形势的演变, 必然也将寻找更适宜的发展区域,以扩大经济重心的范围乃至迁移。我国历史上的经济重心大致经历了由西向东,由北向南的历程。最终在东南地区结聚成一个新的经济重心,并取代了黄河中下游地区经济重心地位。 思考:我国的经济重心为什么会发生转移?

讲授新课 预习检测 一、经济重心南移 1.原因:① ,带来了劳动力和先进的技术、生产工具(最主要的原因)。②江南地区的战争相对较少,社会秩序比较安定。③南方优越的自然地理条件。④南方统治者重视发展经济。 2. 从唐朝中期开始,我国的经济重心开始南移;到 最后完成南移。(“国家根本,仰给江南”说明经济重心的南移)。 二、宋朝经济发展的表现 1.农业的发展:引入越南的优良品种 。宋朝时, 产量跃居粮食作物首位。长江下游和太湖流域一带成为丰饶的粮仓,出现了“苏湖熟,天下足”。南方各地普遍种植 。南宋后期,棉花种植向北推进。 2.手工业的兴盛: (1)丝织业:北宋时, 的丝织业胜过北方。四川、江浙地区的丝织生产发达。 (2)棉纺织业:南宋后期, 兴起,海南岛已有比较先进的棉纺织工具,棉纺织品种较多。 (3)制瓷业:北宋兴起的江西 ,后来发展成著名的瓷都。河北的定窑、河南的汝窑比较出名。 (4)造船业:①广州、泉州、 的造船业,在当时世界上居于领先地位。②北宋 郊外建有世界上最早的船坞。③南宋沿海地区制造的海船,不仅规模宏大,设计了先进的指南针。 3.商业贸易的繁荣 (1)两宋时期最大的城市是 和临安,人口多达百万。城市可以沿街开铺;出现了早市和 。乡镇形成了新的商业区草市;城市与乡村之间的市镇也发展成为重要的商业贸易区。 (2)海外贸易发达:①广州、 是闻名世界的大商港。②朝廷在主要港口设立 ,管理海外贸易。 (3)北宋前期,四川地区出现的“ ”,是世界上最早的纸币。南宋时,纸币(会子)发展成与铜钱并行的货币。

合作学习 (一)农业的发展 1.学生回答:由表格可以看出,北宋时期,人口分布发生了什么变化? 答案提示:南方人口超过北方。 2.学生分组讨论:南方农业发展的原因有哪些? 答案提示:从唐朝中晚期到两宋时期,南方的战乱较少,北方人口大批南迁,带去了先进生产技术;两宋时期,人口增加,垦田面积扩大,耕作技术提高。 3.学生抢答:南方农业发展的表现。 答案提示:(1)粮食:①引入越南的优良品种占城稻。②宋朝时,水稻产量跃居粮食作物首位。③长江下游和太湖流域一带成为丰饶的粮仓,出现了“苏湖(常)熟,天下足”的谚语。(2)经济作物:南方各地普遍种植茶树。南宋后期,棉花种植区向北推进到江淮和川蜀一带。 (二)手工业的兴盛 学生自主学习:阅读教材第42~43页的相关内容,列表归纳宋代手工业的发展概况。提示: 手工业纺织业四川、江浙地区的丝织生产发达;棉纺织业兴起制瓷业众多名窑;景德镇瓷都;南宋制瓷业中心在江南地区造船业广州、泉州、明州的造船业居世界领先地位;建有世界上现存最早的船坞;海船配有指南针

(三)商业贸易的繁荣 1.学生自主学习:阅读教材第44页的相关内容,概括商业都市的繁荣表现在哪些方面。 提示:①商业城市多——最大的是开封和杭州。 ②人口多。 ③时间不受限制——早市、夜市的出现。 ④活动区域增大——草市出现。 ⑤商品多。 ⑥客商多。 2.情景体验:商人的苦恼。北宋时期,一位商人在四川经营着丝绸生意,每天需要带着大量的金属货币穿行在大街小巷,既不安全,也不方便。 教师提问:(1)如果你是这位商人,如果不带金属货币,你有什么好办法吗?(2)使用这种货币与金属货币相比有什么优点? 提示:(1)使用纸币“交子”。(2)轻巧、发行成本低、交易方便等。 3.多媒体展示《宋代海外贸易图》。 教师提问:(1)如果你生活在宋代,要对外进行海外贸易,你能到哪些地方呢?(2)宋代主要的港口有哪些?宋代设立哪一机构管理海外贸易? 提示:(1)朝鲜、日本、东南亚、阿拉伯半岛和非洲东海岸。(2)港口:广州、泉州。机构:市舶司。 4.展示材料:材料一 楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨……无积聚而多贫。是故江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家。——《史记》 材料二 (江南)地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。——《宋书》 材料三 朝廷在故都(东京开封)时,实仰东南财赋,而吴中又为东南根柢,语曰:“苏湖熟,天下足。”——《陆游集》 教师提问:根据材料,回顾经济重心南移的历史。 提示:①初步开发:汉朝末年,南方等区域经济发展。孙吴时期,开发经营江南地区,水稻种植、丝麻纺织、铜铁冶炼、造船技术等发展、进步。②继续发展:唐代是中国封建经济发展的又一高峰,北方黄河流域和南方长江流域是唐代的两大基本经济区。以安史之乱为界,两大经济区在国家经济中的地位发生了逆转。③完成南移:两宋时期,南方经济在压倒性优势下继续发展,我国古代经济南强北弱的局面形成定局。

本课小结(思维导图)

巩固练习 1、北宋时兴起,后来发展成为我国著名制瓷业中心的是(C ) A.海南岛 B.邢窑 C.景德镇 D.越窑 2、“国家的财政收人约80%来自淮河以南地区”“丝、棉纺织业,造纸业中心以及对外贸易港口多集中在南方”“苏湖熟,天下足”。这些现象最早出现在我国哪个时期( C ) A.两晋时期 B.隋唐时期 C.两宋时期 D.明清时期 3、北宋时,成熟早、抗寒能力强的占城稻是从下列哪个国家传人中国的( A ) A.越南 B.日本 C.天竺 D.朝鲜 4、北宋前期,四川地区出现了“交子”,这是世界上最早的纸币。它用铜版印刷,版图精美。“交子”的出现有利于( A ) ①商业的发展②西域地区的开发③印刷业的发展④政府对海外贸易的控制 A.①③ B.①④ C.②③ D.②④ 5、景德镇陶瓷制品以其“白如玉,明如镜,薄如纸,声如馨”的独特之处独领风骚600多年。景德镇成为我国著名的瓷业生产中心始于( C ) A.隋朝 B.唐朝 C.宋朝 D.元朝 6、有学者认为北宋时期,中国仿佛进人现代,物质文化蓬勃发展。”下列不能体现这一观点的史实是( D ) A.“交子”的出现 B.热闹的瓦子 C.景德镇的兴起 D.经济重心南移的最后完成

教学总结 通过引导学生讨论分析古代经济重心南移的过程对我们今天的经济建设的启示,培养学生分析问题、解决问题的能力,通过史实得出历史结论和归纳出历史发展的规律,坚持“史为今用”的原则,达到历史学习的最终目的。

教材习题 1.P44想一想;商业贸易的兴盛对社会生产和人们的生活有什么好处? 社会生产方面:商业贸易是商品交换的表现形式,是联系工业和农业、城市和乡村、生产和消费的桥梁。它的兴盛将有利于农产品和手工业产品的交换,推动国内市场和海外贸易的发展,从而激活社会经济的发展。 社会生活方面:商业贸易使社会上的产品种类更多,生活方式也更加丰富,经济收入得到提高,从而改善人们的生活质量。 2. P46阅读史料并回答问题。 材料一:《东京梦华录》卷二记载北宋首都开封店铺林立,“屋宇雄壮,门面广阔,望之森然,每一交易,动即千万,骇人闻见”。 材料二:《梦梁录》卷十三记载南宋首都临安“万物所聚,诸行百市”,“自大街及诸坊巷,大小铺席,连门俱是,即无虚空之屋”。 根据材料,说一说宋朝大都市商业繁荣的景象。 材料一反映出北宋都城开封店铺林立,商家实力雄厚,交易量大。 材料二反映出南宋都城临安商业范围广,店铺遍及大街小巷,有一定的规模,商品种类繁多。 3.P46探讨宋朝出现纸币的原因及它的作用。 原因:商品经济的发展,纸币便于携带。 作用:有利于商品的流通。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源