华东师大版七年级下册数学 10.5 图形的全等 教案

文档属性

| 名称 | 华东师大版七年级下册数学 10.5 图形的全等 教案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 华东师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2022-02-21 19:49:54 | ||

图片预览

文档简介

10.5 图形的全等

一、教学目的:

1、通过探究和观察让学生体会到如何直观地判别两个图形是全等图形,通过动手实验进一步掌握全等图形的概念,全等多边形的特征。

2、了解全等多边形对应边、对应顶点、对应角的概念。

3、通过观察培养学生的理解力,使他们获得成功的体验。形成积极参与活动,主动与他人合作交流的意识。

4、了解全等图形的判别方法。

二、教学重点:全等图形的定义、全等多边形的性质与判定

三、教学难点:全等多边形的性质与判定的应用

四、教学过程:

1、复习引入

同学们,前几节课中,我们已经认识了图形的轴对称、平移和旋转,这是图形的三种基本变换。图形经过这样的变换,位置发生了改变,但变换前后两个图形的对应线段相等,对应角相等,图形的形状和大小并没有改变,图形经过这三种变换后可以完全重合,这就是本节课我们要学的《图形的全等》

2、出示学习目标

(1)体会如何直观判别两个图形是全等图形,掌握全等图形的概念,全等多边形的特征。

(2)了解全等多边形对应边、对应顶点、对应角的概念。

(3)通过观察培养学生的理解力,使他们获得成功的体验,形成积极参与活动,主动与他人合作交流的意识。

3、探究新知

大屏幕播放四组图片,提问学生说说图形的特征。

试一试,从下图中找出相似的图形(投影展示)

这些几何图形中,有些是完全一样的,如果把它们叠在一起,它们就能重合。你能分别从图中找出这样的图形吗?

引出:能够完全重合的图形是全等图形

问:你能从下图中找出全等图形吗?

问:如何判断两个图形的大小和形状是否完全相同?(学生各抒己见)

问:发挥你们的想象,两个大小和形状完全相同的图形叠合在一起,是否完全重合。

注意: 判定两个图形是否全等的基本方法是把他们重叠起来,看看他们是否能够互相重合,但在不少情况下,无须把两个图形重叠在一起, 就知他们是否全等.

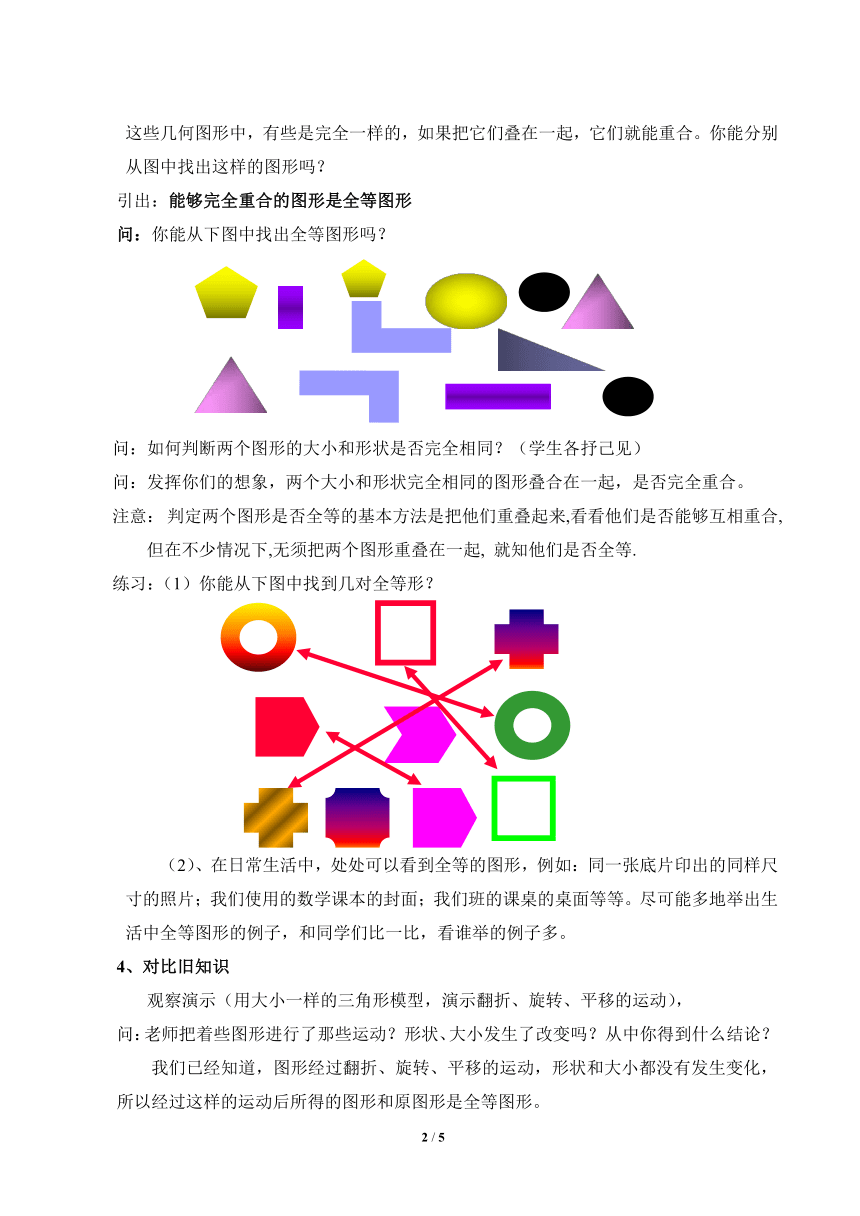

练习:(1)你能从下图中找到几对全等形?

(2)、在日常生活中,处处可以看到全等的图形,例如:同一张底片印出的同样尺寸的照片;我们使用的数学课本的封面;我们班的课桌的桌面等等。尽可能多地举出生活中全等图形的例子,和同学们比一比,看谁举的例子多。

4、对比旧知识

观察演示(用大小一样的三角形模型,演示翻折、旋转、平移的运动),

问:老师把着些图形进行了那些运动?形状、大小发生了改变吗?从中你得到什么结论?

我们已经知道,图形经过翻折、旋转、平移的运动,形状和大小都没有发生变化,所以经过这样的运动后所得的图形和原图形是全等图形。

思 考:观察下图中的两对多边形,其中的一个可以经过怎样的运动和另一个图形重合?

新概念:上面的两对多边形都是全等图形,也称为全等多边形.两个全等的多边形,经过运动而重合,相互重合的顶点叫做对应顶点,相互重合的边叫做对应边,相互重合的角叫做对应角

表示方法:如图24.1.3中的两个五边形是全等的

记作:五边形 A B C D E≌五边形A′B′C′D′E′

注:符号“≌”表示全等,读作“全等于”,用表示时要把对应位置的字母写在对应的位置上,比如上面的写法中A与A′,B与B′,C与C′,D与D′,E与E′是对应的顶点

请指出这两个图形的对应角和对应边。

5、全等多边形的特征、识别

问:根据上面的探讨,全等多边形有哪些特征?

全等图形的形状与大小都相同

全等多边形的对应边、对应角分别相等.

实际上这也是我们识别全等多边形的方法,即对应边、对应角都分别相等

的两个多边形全等.

练习:如图 △ABC ≌ △ A′B′C′

(

A

′

) (

C

′

′

) (

B

′

′

) (

C

A

B

)

由此你能得到什么结论?反过来根据什么结论,你又可以得到上面两个三角形全等?

提问学生找出右图中的全等图形。

6、课堂小结:

谈谈你通过本课的学习有什么收获?

全等图形的意义:能够完全重合的图形。

全等图形的特征:形状相同,大小相等。

全等图形的判别:利用全等图形的特征。

全等三角形的判别:1、能够完全重合的两个三角形全等。

2、边、角分别对应相等的两个三角形全等。

7、课后作业:

1、P136页习题10.5、第1、3题。

2、如图,已知△ ABC和△ DCB全等,AB和DC是对应边,BC是公共边,说出这两个全等三角形的其他对应边和对应角。

(

B

D

A

C

)

五、课堂反思:

这节课,我从启动了学生自主,合作,探索的学习潜能出发。使学生认识到:生活中处处有数学,数学处处可以表现生活,从而使学生感到学习数学的乐趣,充分体现学生主动参与意识,每个同学都可以在不同的角度表现自己。把课堂让给学生,自主探索,最终得出结论,体验成功的乐趣。注重学生概括、归纳问题的能力的培养,鼓励学生发现问题、敢于质疑,使学生在探索争鸣中学会合作学习,学会倾听,学会表达,使学生在活动中学习,在学习中活动。因势利导,尽可能的满足孩子这一心理需求,尽可能多给学生一些鼓励,少些受挫,另外,合作学习讲究的是依靠学生之间的互学、互帮、互补、互促达到提高学习的效率。因此,合作学习中对学生的鼓励既要能鼓动个人的学习积极性,又要能激励小组的学习热情。新课改的精神之一是学习来源于生活,又作用于生活,从而改善学生枯燥学习知识的弊端。这样设计我认为充分带动了学生的学习积极性和兴趣,学生是完全有希望被引导到新课改精神轨道上来的。

5 / 5

一、教学目的:

1、通过探究和观察让学生体会到如何直观地判别两个图形是全等图形,通过动手实验进一步掌握全等图形的概念,全等多边形的特征。

2、了解全等多边形对应边、对应顶点、对应角的概念。

3、通过观察培养学生的理解力,使他们获得成功的体验。形成积极参与活动,主动与他人合作交流的意识。

4、了解全等图形的判别方法。

二、教学重点:全等图形的定义、全等多边形的性质与判定

三、教学难点:全等多边形的性质与判定的应用

四、教学过程:

1、复习引入

同学们,前几节课中,我们已经认识了图形的轴对称、平移和旋转,这是图形的三种基本变换。图形经过这样的变换,位置发生了改变,但变换前后两个图形的对应线段相等,对应角相等,图形的形状和大小并没有改变,图形经过这三种变换后可以完全重合,这就是本节课我们要学的《图形的全等》

2、出示学习目标

(1)体会如何直观判别两个图形是全等图形,掌握全等图形的概念,全等多边形的特征。

(2)了解全等多边形对应边、对应顶点、对应角的概念。

(3)通过观察培养学生的理解力,使他们获得成功的体验,形成积极参与活动,主动与他人合作交流的意识。

3、探究新知

大屏幕播放四组图片,提问学生说说图形的特征。

试一试,从下图中找出相似的图形(投影展示)

这些几何图形中,有些是完全一样的,如果把它们叠在一起,它们就能重合。你能分别从图中找出这样的图形吗?

引出:能够完全重合的图形是全等图形

问:你能从下图中找出全等图形吗?

问:如何判断两个图形的大小和形状是否完全相同?(学生各抒己见)

问:发挥你们的想象,两个大小和形状完全相同的图形叠合在一起,是否完全重合。

注意: 判定两个图形是否全等的基本方法是把他们重叠起来,看看他们是否能够互相重合,但在不少情况下,无须把两个图形重叠在一起, 就知他们是否全等.

练习:(1)你能从下图中找到几对全等形?

(2)、在日常生活中,处处可以看到全等的图形,例如:同一张底片印出的同样尺寸的照片;我们使用的数学课本的封面;我们班的课桌的桌面等等。尽可能多地举出生活中全等图形的例子,和同学们比一比,看谁举的例子多。

4、对比旧知识

观察演示(用大小一样的三角形模型,演示翻折、旋转、平移的运动),

问:老师把着些图形进行了那些运动?形状、大小发生了改变吗?从中你得到什么结论?

我们已经知道,图形经过翻折、旋转、平移的运动,形状和大小都没有发生变化,所以经过这样的运动后所得的图形和原图形是全等图形。

思 考:观察下图中的两对多边形,其中的一个可以经过怎样的运动和另一个图形重合?

新概念:上面的两对多边形都是全等图形,也称为全等多边形.两个全等的多边形,经过运动而重合,相互重合的顶点叫做对应顶点,相互重合的边叫做对应边,相互重合的角叫做对应角

表示方法:如图24.1.3中的两个五边形是全等的

记作:五边形 A B C D E≌五边形A′B′C′D′E′

注:符号“≌”表示全等,读作“全等于”,用表示时要把对应位置的字母写在对应的位置上,比如上面的写法中A与A′,B与B′,C与C′,D与D′,E与E′是对应的顶点

请指出这两个图形的对应角和对应边。

5、全等多边形的特征、识别

问:根据上面的探讨,全等多边形有哪些特征?

全等图形的形状与大小都相同

全等多边形的对应边、对应角分别相等.

实际上这也是我们识别全等多边形的方法,即对应边、对应角都分别相等

的两个多边形全等.

练习:如图 △ABC ≌ △ A′B′C′

(

A

′

) (

C

′

′

) (

B

′

′

) (

C

A

B

)

由此你能得到什么结论?反过来根据什么结论,你又可以得到上面两个三角形全等?

提问学生找出右图中的全等图形。

6、课堂小结:

谈谈你通过本课的学习有什么收获?

全等图形的意义:能够完全重合的图形。

全等图形的特征:形状相同,大小相等。

全等图形的判别:利用全等图形的特征。

全等三角形的判别:1、能够完全重合的两个三角形全等。

2、边、角分别对应相等的两个三角形全等。

7、课后作业:

1、P136页习题10.5、第1、3题。

2、如图,已知△ ABC和△ DCB全等,AB和DC是对应边,BC是公共边,说出这两个全等三角形的其他对应边和对应角。

(

B

D

A

C

)

五、课堂反思:

这节课,我从启动了学生自主,合作,探索的学习潜能出发。使学生认识到:生活中处处有数学,数学处处可以表现生活,从而使学生感到学习数学的乐趣,充分体现学生主动参与意识,每个同学都可以在不同的角度表现自己。把课堂让给学生,自主探索,最终得出结论,体验成功的乐趣。注重学生概括、归纳问题的能力的培养,鼓励学生发现问题、敢于质疑,使学生在探索争鸣中学会合作学习,学会倾听,学会表达,使学生在活动中学习,在学习中活动。因势利导,尽可能的满足孩子这一心理需求,尽可能多给学生一些鼓励,少些受挫,另外,合作学习讲究的是依靠学生之间的互学、互帮、互补、互促达到提高学习的效率。因此,合作学习中对学生的鼓励既要能鼓动个人的学习积极性,又要能激励小组的学习热情。新课改的精神之一是学习来源于生活,又作用于生活,从而改善学生枯燥学习知识的弊端。这样设计我认为充分带动了学生的学习积极性和兴趣,学生是完全有希望被引导到新课改精神轨道上来的。

5 / 5