高中历史统编版选择性必修3 文化交流与传播 第六单元 文化的传承与保护 单元总结提升 (学案)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版选择性必修3 文化交流与传播 第六单元 文化的传承与保护 单元总结提升 (学案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-02-20 18:29:04 | ||

图片预览

文档简介

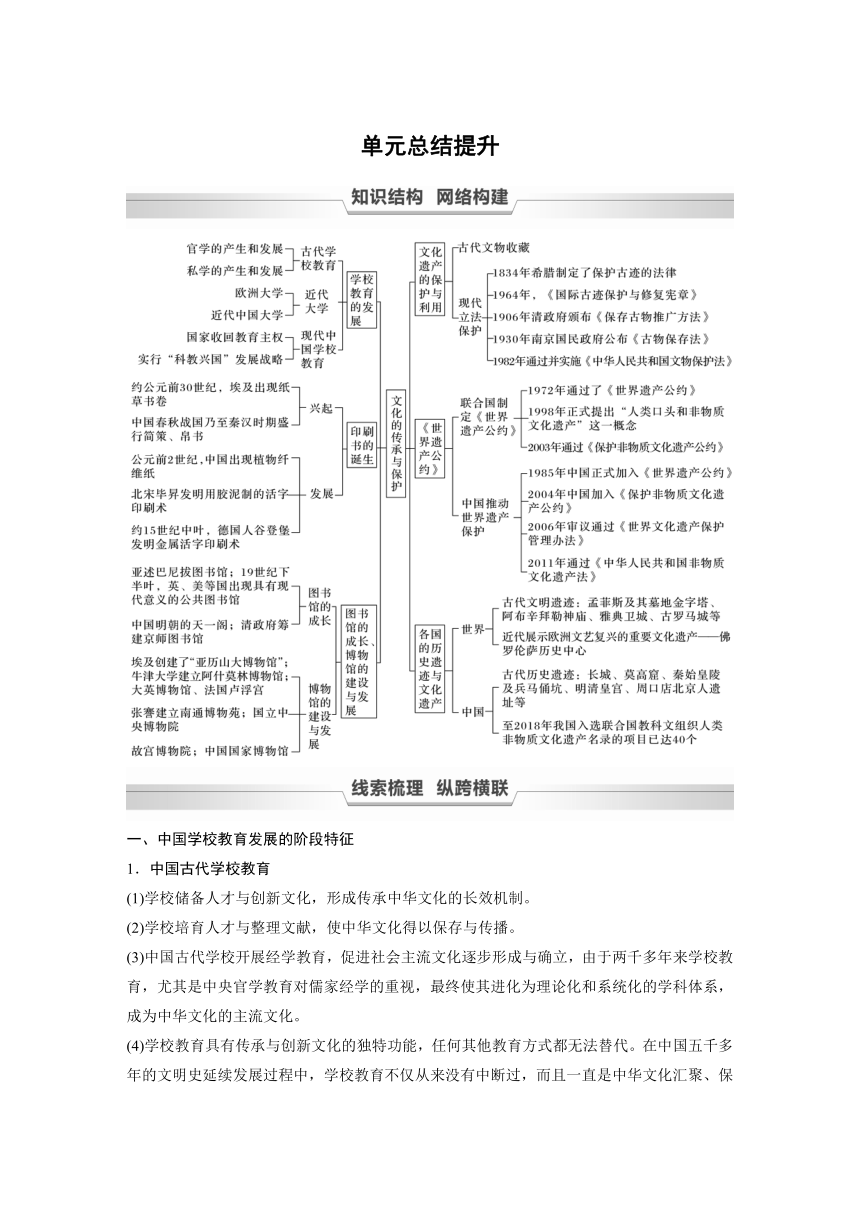

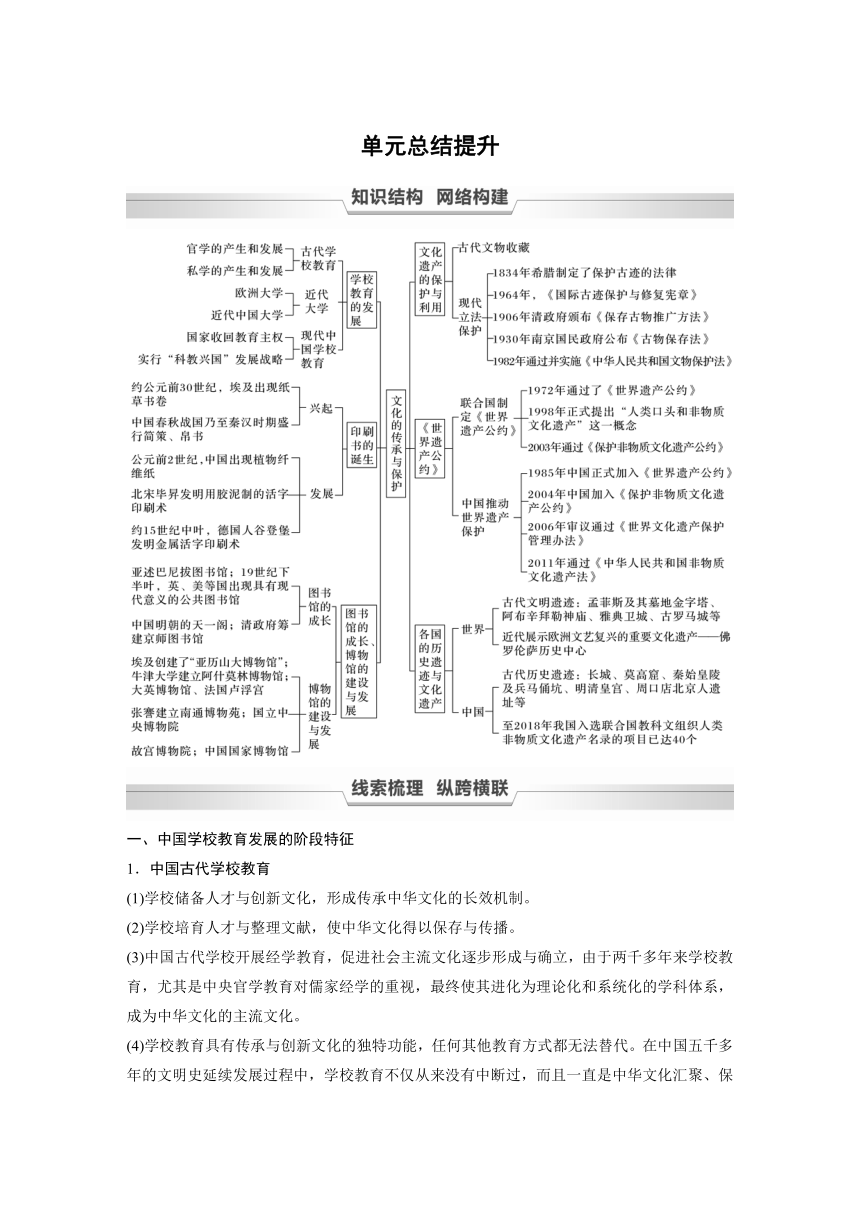

单元总结提升

一、中国学校教育发展的阶段特征

1.中国古代学校教育

(1)学校储备人才与创新文化,形成传承中华文化的长效机制。

(2)学校培育人才与整理文献,使中华文化得以保存与传播。

(3)中国古代学校开展经学教育,促进社会主流文化逐步形成与确立,由于两千多年来学校教育,尤其是中央官学教育对儒家经学的重视,最终使其进化为理论化和系统化的学科体系,成为中华文化的主流文化。

(4)学校教育具有传承与创新文化的独特功能,任何其他教育方式都无法替代。在中国五千多年的文明史延续发展过程中,学校教育不仅从来没有中断过,而且一直是中华文化汇聚、保存、传承与创新的主要场域。

2.中国近代学校教育

(1)洋务学堂。洋务运动时期的新式学堂教育使中国教育由以民族文化为中心的封闭型向世界文化交流的开放型转变,促进了中国近代社会的新陈代谢。

(2)教会学校。教会学校的存在是近代中国半殖民地的国家地位在教育上的反映。19世纪后期,西方传教士在华开设的一大批教会学校,以不平等条约为保护伞。这是教育主权不能独立的表现。教会学校来自相对先进的资本主义国家,带有近代教育的特征。

(3)民国高校。进入民国时期,教会大学提出了“中国化”的调整方略,各大学于20世纪20年代和30年代出现了研究和讲授国学的热潮,北洋政府时期,自1922年北京大学成立国学院之后,清华、燕京大学等校相继成立、组建国学研究所或国学院,各大学讲授与研究传统文化掀起高潮。

3.新中国的学校教育

(1)扫盲教育,新中国成立初期,主要开展扫盲教育,要求教育为国家建设服务,提高人民文化水平,推动了中国逐步形成比较完整的国民教育体系,学前教育、大中小学教育及成人教育初具规模,培养了大批高素质的劳动后备军和德才兼备的建设人才,推动了中国的社会主义建设。

(2)“文化大革命”时期,受到很大破坏。

(3)改革开放后,提出了三个面向、科教兴国等教育方针和发展战略,推动了中国教育迈向历史新征程。教育公平加速推进,每个人的受教育权利得到更有利的保障。

二、文化遗产的多样性

1.历史文化名城

国家历史文化名城按照特点主要分为七类,包括历史古都型、传统风貌型、一般史迹型、风景名胜型、地域特色型、近代史迹型、特殊职能型。

2.城堡和要塞

(1)城堡是欧洲中世纪的产物,城堡除了在军事上的防御用途外,还有政治上扩张领土和控制地方等用途。

(2)要塞是指险要的关隘,亦作要隘,常出现在边城的要害处。

3.宫殿和园林

(1)宫殿是帝王处理朝政或宴居的建筑物,是帝王朝会和居住的地方,规模宏大,形象壮丽,格局严谨,给人强烈的精神感染,凸显王权的尊严。

(2)园林是指特定培养的自然环境和游憩境域。在一定的地域运用工程技术和艺术手段,通过改造地形(或进一步筑山、叠石、理水)、种植树木花草、营造建筑和布置园路等途径创作而成的美的自然环境和游憩境域,称为园林。

4.陵墓与墓地

陵墓是指帝王、诸侯的坟墓;墓地主要是指人去世后,将遗体或骨灰式遗物统一集中到一个统一的地点。

5.遗址和岩画

(1)遗址是指人类活动的遗迹。其特点表现为不完整的残存物,具有一定的区域范围,很多史前遗址、远古遗址多深埋地表以下。

(2)岩画是一种石刻文化,人类祖先以石器作为工具,用粗犷、古朴、自然的方法——石刻,来描绘、记录他们的生产方式和生活内容。

6.特殊建筑、巨型雕塑

(1)特殊建筑包括特殊的房屋和构建物两大类。房屋是指供人居住、工作、学习、生产以及进行其他社会活动的工程建筑。

(2)巨型雕塑是指为美化环境或用于纪念意义而雕刻塑造、具有一定寓意、象征或象形的巨大的观赏物和纪念物。

7.乡村田园与环境

风光自然的乡村是指乡村地区人类各种形式的居住场所(即村落或乡村聚落),乡村一般风景宜人,空气清新,民风淳朴,较适合人群居住。

三、辩证地看待科学传播非物质文化遗产的利与弊

1.利

(1)科学传播的媒介特性促进了非物质文化遗产的传承与保护。

(2)科学传播通过新闻报道、媒体宣传、实时评论、舆论监督的方式,引起社会大众和有关政府职能部门对非物质文化遗产的关注和重视。

(3)科学传播所传播的新技术、新观念等,被吸收到了非物质文化遗产中,为非物质文化遗产在新的语境中的技艺创新和文化积淀提供了养料。

(4)使非物质文化遗产的地方性或本土性保持在适当的尺度和分寸内。

2.弊

(1)在很大程度上替代了人们的亲身经验,并削弱了非物质文化遗产个性化和地域性特征。

(2)利用各种政策、技术手段、大众传媒等优势,有机会对非物质文化遗产在无意间实施了“强权”,打破了原有的非物质文化遗产生态环境的平衡。

(3)伴随全球化科学传播的发展进程,科学传播方式、传播手段的日益科技化对非物质文化遗产产生了掠夺性破坏。

1.社会情境

2020年12月,韩国“燃灯会”成功申遗,截至目前,韩国共拥有21项人类非物质文化遗产,包括江陵端午祭、阿里郎、腌制越冬泡菜文化等。委员会评价称,“燃灯会”文化传统代代相传并与时俱进,展现出以包容性超越国籍、种族、宗教、残疾界限的文化多元性,并在困难时期为团结社会、攻克难关发挥重要作用。

解读 燃灯会最早起源于新罗年间,实际上是一场佛教盛会,用以庆祝每年农历四月初八的释迦牟尼的诞辰。佛教最早起源于印度,却在中国发扬光大,并向周边如韩国、日本等国家辐射传播。中国的元宵节,则和来自于异域的佛教文化水乳交融,逐步形成了具有中国特色的佛教文化。中华文明所拥有的巨大的影响力,被周围的东亚各国融汇吸收。在古代的韩国,燃灯会和中国的上元节(也就是元宵节)同时举行。中国应该加强非物质文化遗产的保护和申请,这样才能有利于增强民族文化自信心和凝聚力。

2.生活情境

以下是几组描写长城的文句:

“长风几万里,吹度玉门关。”——李白

“秦时明月汉时关,万里长征人未还。”——王昌龄

“天高云淡,望断南飞雁,不到长城非好汉。”——毛泽东

“起来!不愿做奴隶的人们!把我们的血肉,筑成我们新的长城!中华民族到了最危险的时候,每个人被迫着发出最后的吼声。”——中华人民共和国国歌歌词

“爱我中华,修我长城!”——邓小平

“作为人类文明标志的万里长城,如今可辨认的墙体只剩下不到1/3,还有1/3的部分是由石头堆和土堆组成的城墙遗址,另外1/3还多的部分已经完全消失”。昨天下午,中国长城学会秘书长董耀会眺望着远处的八达岭长城沉痛地对本报记者说。

解读 长城作为世界文化遗产,是中国文化的象征之一,全社会要合理地保护长城,既要加强立法保护,又要投入经费维修,不要为了一时的经济效益过度开发。

3.学术情境

大学商业化尽管给大学带来了具体的经济效益,但是它在大学学术标准、学术自由、大学声望以及民众信任等方面的无形影响,却往往容易被人们所疏忽,人们看到并且颂扬大学商业化带来的显性价值,却忽视了商业化可能带来的使大学丧失自己独有文化个性的隐性影响。

——摘编自梅伟惠《美国大学商业化现象及其启示》

解读 随着经济的发展,大学走向商业化是一个必然的趋势,大学的学术独立与商业化也并非是势不两立的,很多学术成果只有投入到实践中转化成生产力才会具备实际意义。但如果大学过分追求学术成果的商业利润,则势必会影响其学术研究的独立与自由。

4.学习情境

1871-1889年回国留学人员任职一览表

职业 人数 职业 人数

国务总理 1 税务司 1

外交官员 16 冶矿技师 9

海军军官 16 经营商业 8

政界 3 医生 7

铁路官员 14 律师 1

电报局官员 16 报界 2

海关官员 2 教师 3

解读 据表格内容可知,在1871-1889年间,回国留学人员中从事外交、海军、铁路、电报、冶矿、经商的人员比较多,再结合19世纪后期,清政府所举办的洋务运动等内容可知,该时期的留学教育内容具有很强的时代性。

一、中国学校教育发展的阶段特征

1.中国古代学校教育

(1)学校储备人才与创新文化,形成传承中华文化的长效机制。

(2)学校培育人才与整理文献,使中华文化得以保存与传播。

(3)中国古代学校开展经学教育,促进社会主流文化逐步形成与确立,由于两千多年来学校教育,尤其是中央官学教育对儒家经学的重视,最终使其进化为理论化和系统化的学科体系,成为中华文化的主流文化。

(4)学校教育具有传承与创新文化的独特功能,任何其他教育方式都无法替代。在中国五千多年的文明史延续发展过程中,学校教育不仅从来没有中断过,而且一直是中华文化汇聚、保存、传承与创新的主要场域。

2.中国近代学校教育

(1)洋务学堂。洋务运动时期的新式学堂教育使中国教育由以民族文化为中心的封闭型向世界文化交流的开放型转变,促进了中国近代社会的新陈代谢。

(2)教会学校。教会学校的存在是近代中国半殖民地的国家地位在教育上的反映。19世纪后期,西方传教士在华开设的一大批教会学校,以不平等条约为保护伞。这是教育主权不能独立的表现。教会学校来自相对先进的资本主义国家,带有近代教育的特征。

(3)民国高校。进入民国时期,教会大学提出了“中国化”的调整方略,各大学于20世纪20年代和30年代出现了研究和讲授国学的热潮,北洋政府时期,自1922年北京大学成立国学院之后,清华、燕京大学等校相继成立、组建国学研究所或国学院,各大学讲授与研究传统文化掀起高潮。

3.新中国的学校教育

(1)扫盲教育,新中国成立初期,主要开展扫盲教育,要求教育为国家建设服务,提高人民文化水平,推动了中国逐步形成比较完整的国民教育体系,学前教育、大中小学教育及成人教育初具规模,培养了大批高素质的劳动后备军和德才兼备的建设人才,推动了中国的社会主义建设。

(2)“文化大革命”时期,受到很大破坏。

(3)改革开放后,提出了三个面向、科教兴国等教育方针和发展战略,推动了中国教育迈向历史新征程。教育公平加速推进,每个人的受教育权利得到更有利的保障。

二、文化遗产的多样性

1.历史文化名城

国家历史文化名城按照特点主要分为七类,包括历史古都型、传统风貌型、一般史迹型、风景名胜型、地域特色型、近代史迹型、特殊职能型。

2.城堡和要塞

(1)城堡是欧洲中世纪的产物,城堡除了在军事上的防御用途外,还有政治上扩张领土和控制地方等用途。

(2)要塞是指险要的关隘,亦作要隘,常出现在边城的要害处。

3.宫殿和园林

(1)宫殿是帝王处理朝政或宴居的建筑物,是帝王朝会和居住的地方,规模宏大,形象壮丽,格局严谨,给人强烈的精神感染,凸显王权的尊严。

(2)园林是指特定培养的自然环境和游憩境域。在一定的地域运用工程技术和艺术手段,通过改造地形(或进一步筑山、叠石、理水)、种植树木花草、营造建筑和布置园路等途径创作而成的美的自然环境和游憩境域,称为园林。

4.陵墓与墓地

陵墓是指帝王、诸侯的坟墓;墓地主要是指人去世后,将遗体或骨灰式遗物统一集中到一个统一的地点。

5.遗址和岩画

(1)遗址是指人类活动的遗迹。其特点表现为不完整的残存物,具有一定的区域范围,很多史前遗址、远古遗址多深埋地表以下。

(2)岩画是一种石刻文化,人类祖先以石器作为工具,用粗犷、古朴、自然的方法——石刻,来描绘、记录他们的生产方式和生活内容。

6.特殊建筑、巨型雕塑

(1)特殊建筑包括特殊的房屋和构建物两大类。房屋是指供人居住、工作、学习、生产以及进行其他社会活动的工程建筑。

(2)巨型雕塑是指为美化环境或用于纪念意义而雕刻塑造、具有一定寓意、象征或象形的巨大的观赏物和纪念物。

7.乡村田园与环境

风光自然的乡村是指乡村地区人类各种形式的居住场所(即村落或乡村聚落),乡村一般风景宜人,空气清新,民风淳朴,较适合人群居住。

三、辩证地看待科学传播非物质文化遗产的利与弊

1.利

(1)科学传播的媒介特性促进了非物质文化遗产的传承与保护。

(2)科学传播通过新闻报道、媒体宣传、实时评论、舆论监督的方式,引起社会大众和有关政府职能部门对非物质文化遗产的关注和重视。

(3)科学传播所传播的新技术、新观念等,被吸收到了非物质文化遗产中,为非物质文化遗产在新的语境中的技艺创新和文化积淀提供了养料。

(4)使非物质文化遗产的地方性或本土性保持在适当的尺度和分寸内。

2.弊

(1)在很大程度上替代了人们的亲身经验,并削弱了非物质文化遗产个性化和地域性特征。

(2)利用各种政策、技术手段、大众传媒等优势,有机会对非物质文化遗产在无意间实施了“强权”,打破了原有的非物质文化遗产生态环境的平衡。

(3)伴随全球化科学传播的发展进程,科学传播方式、传播手段的日益科技化对非物质文化遗产产生了掠夺性破坏。

1.社会情境

2020年12月,韩国“燃灯会”成功申遗,截至目前,韩国共拥有21项人类非物质文化遗产,包括江陵端午祭、阿里郎、腌制越冬泡菜文化等。委员会评价称,“燃灯会”文化传统代代相传并与时俱进,展现出以包容性超越国籍、种族、宗教、残疾界限的文化多元性,并在困难时期为团结社会、攻克难关发挥重要作用。

解读 燃灯会最早起源于新罗年间,实际上是一场佛教盛会,用以庆祝每年农历四月初八的释迦牟尼的诞辰。佛教最早起源于印度,却在中国发扬光大,并向周边如韩国、日本等国家辐射传播。中国的元宵节,则和来自于异域的佛教文化水乳交融,逐步形成了具有中国特色的佛教文化。中华文明所拥有的巨大的影响力,被周围的东亚各国融汇吸收。在古代的韩国,燃灯会和中国的上元节(也就是元宵节)同时举行。中国应该加强非物质文化遗产的保护和申请,这样才能有利于增强民族文化自信心和凝聚力。

2.生活情境

以下是几组描写长城的文句:

“长风几万里,吹度玉门关。”——李白

“秦时明月汉时关,万里长征人未还。”——王昌龄

“天高云淡,望断南飞雁,不到长城非好汉。”——毛泽东

“起来!不愿做奴隶的人们!把我们的血肉,筑成我们新的长城!中华民族到了最危险的时候,每个人被迫着发出最后的吼声。”——中华人民共和国国歌歌词

“爱我中华,修我长城!”——邓小平

“作为人类文明标志的万里长城,如今可辨认的墙体只剩下不到1/3,还有1/3的部分是由石头堆和土堆组成的城墙遗址,另外1/3还多的部分已经完全消失”。昨天下午,中国长城学会秘书长董耀会眺望着远处的八达岭长城沉痛地对本报记者说。

解读 长城作为世界文化遗产,是中国文化的象征之一,全社会要合理地保护长城,既要加强立法保护,又要投入经费维修,不要为了一时的经济效益过度开发。

3.学术情境

大学商业化尽管给大学带来了具体的经济效益,但是它在大学学术标准、学术自由、大学声望以及民众信任等方面的无形影响,却往往容易被人们所疏忽,人们看到并且颂扬大学商业化带来的显性价值,却忽视了商业化可能带来的使大学丧失自己独有文化个性的隐性影响。

——摘编自梅伟惠《美国大学商业化现象及其启示》

解读 随着经济的发展,大学走向商业化是一个必然的趋势,大学的学术独立与商业化也并非是势不两立的,很多学术成果只有投入到实践中转化成生产力才会具备实际意义。但如果大学过分追求学术成果的商业利润,则势必会影响其学术研究的独立与自由。

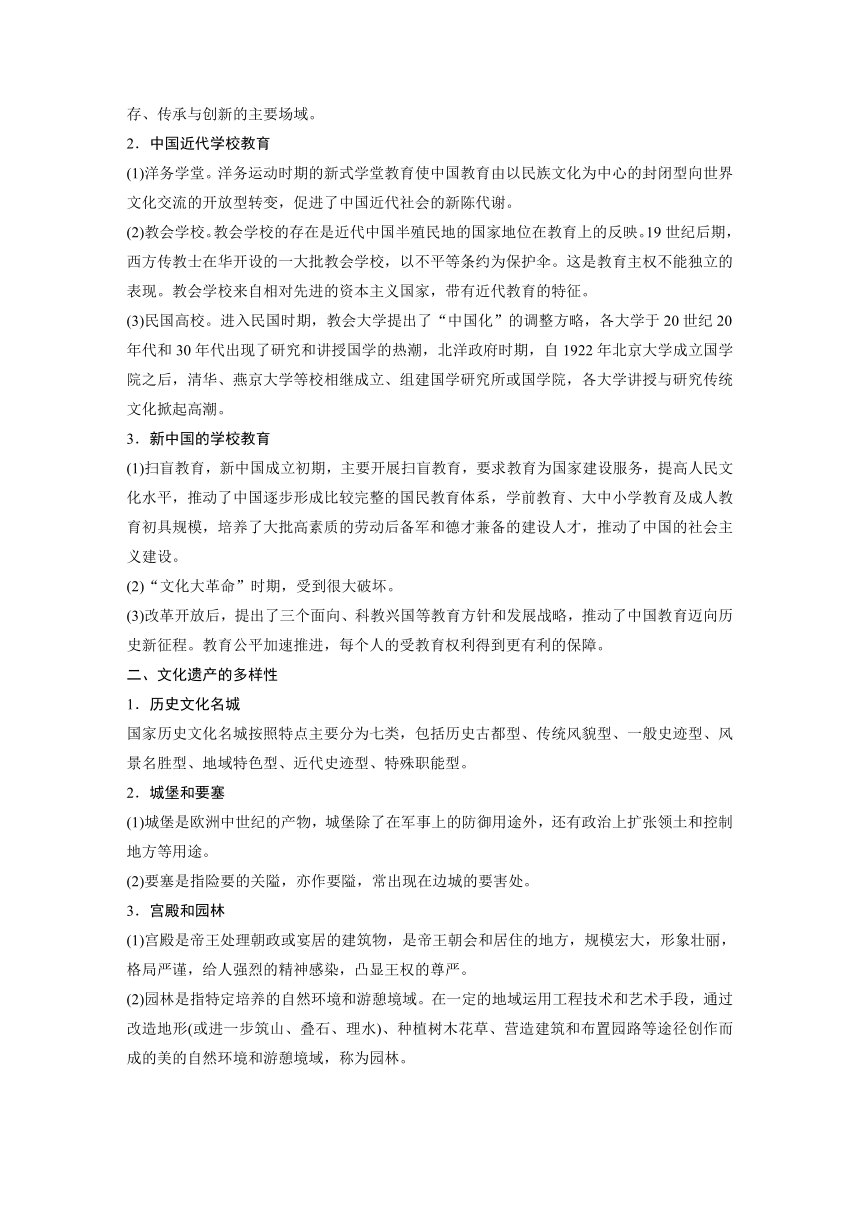

4.学习情境

1871-1889年回国留学人员任职一览表

职业 人数 职业 人数

国务总理 1 税务司 1

外交官员 16 冶矿技师 9

海军军官 16 经营商业 8

政界 3 医生 7

铁路官员 14 律师 1

电报局官员 16 报界 2

海关官员 2 教师 3

解读 据表格内容可知,在1871-1889年间,回国留学人员中从事外交、海军、铁路、电报、冶矿、经商的人员比较多,再结合19世纪后期,清政府所举办的洋务运动等内容可知,该时期的留学教育内容具有很强的时代性。

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享