第13课 当代中国的民族政策 教学设计

文档属性

| 名称 | 第13课 当代中国的民族政策 教学设计 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 453.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-02-22 09:01:46 | ||

图片预览

文档简介

第13课 《当代中国的民族政策》教学设计

一、教科书内容分析

本课中心是民族区域自治制度,它是我国解决民族问题的基本政策,是符合我国国情的一项基本政治制度。

本课通过“民族区域自治制度的建立”“民族区域自治制度的发展”“民族区域自治制度的完善”三个子目,介绍说明民族区域自治制度历史沿革。教材利用“学习聚焦”和“思考栏目”提出四个问题:民族区域自治制度为什么是我国的一项基本政治制度?中国为什么要实行民族区域自治制度?落实民族区域自治制度的重点是什么?完善民族区域自治制度的新战略新思想是什么?分别从地位、原因、重点、新战略新思想四个方面对民族区域自治制度概念进行深入阐释。教材还用众多图片、文字材料,展现民族区域自治相关法律、落实举措以及实施变化,图文并茂辅助学生认识民族区域自治制度。

本课教材主题突出、线索明确、结构清晰,教学任务并不繁重。我们可以挖掘教材内涵、补充课外资料,充分认识民族区域自治是解决我国民族问题的基本政策和一项基本政治制度,明确现阶段民族工作的主题,最终保真各民族“共同团结奋斗,共同繁荣发展”的民族观念和中华民族共同体意识的形成。

二、学情分析

本课授课对象是高二学生,通过初中学习对民族区域自治制度有一定程度了解,但不够深入。高中阶段可在民族区域自治制度产生背景、重要内容、发展完善和实施意义方面进行深度学习,在能力和学科素养方面可参照学业水平3和水平4的高阶教学要求进行。

三、教学目标

本课课标内容是“了解当代中国民族区域自治制度的历史意义”。围绕课标,在学为中心的教学观和学习任务驱动的学习观指导下,教学目标或更准确地说是学习目标设定如下:

学生能够结合身边事实,说出党和国家为保障少数民族当家作主、促进少数民族地区发展采取的措施。(水平1-2)

学生能够在中国政区图中识别五个民族自治区并说出建立时间。(水平1-2)

学生能够指出民族区域自治制度发展历程中的重大事件及时间并绘制时间轴(水平1-2)。

学生能够从民族历史文化传统、民族分布特点和民族关系格局去分析理解我国实施民族区域自治的原因。(水平3-4)

结合《民族区域自治法》文献资料,学生能够理解并掌握民族区域自治制度的基本内涵。(水平3-4)

学生通过教材阅读,能够概括并理解十一届三中全会后落实民族区域自治的重要举措。(水平3-4)

学生能够结合党的十八大、十九大,深理解新时期党和国家提出民族区域自治制度的新理念、新思想、新战略,进而深刻理解民族区域自治制度的历史意义。(水平3-4)

四、教学重难点

重点:民族区域自治制度的基本内涵。

难点:实行民族区域自治制度的原因;民族区域自治制度实施的意义。

教学设计思路

1.认识现实生活中的民族区域自治制度。以西藏墨脱县墨脱公路视频导入,激发学生兴趣。引导学生了解五大民族自治区地理位置及建立时间,探讨民族区域自治在现实生活中的具体体现。结合《民族区域自治法》相关内容探讨民族区域自治制度内涵,培养学生时空观念和史料解读能力。

2.概述历史沿革中的民族区域自治制度。引导学生阅读教材,概括指出民族区域自治制度建立、发展、完善过程中的重大事件并绘制大事时间轴。结合材料理解民族区域自治是在历史中发展形成并符合中国国情的解决民族问题的重大政策和一项基本政治制度。

3.探讨理论发展中的民族区域自治制度。依托教材及补充材料,分析探讨不同历史时期民族区域自治的理论内涵,进而深刻认识民族区域自治制度实施的重大历史意义。

教学过程

课堂导入

2013年10月31日,总人口只有一万三千多,位于西藏雅鲁藏布江大拐弯处的墨脱县,迎来了天大的喜事——墨脱公路全线通车。这是一条修了48年的公路,墨脱县从此告别了“高原孤岛”和“全国唯一不通公路县”的历史。

教师:修筑这条天路,体现了党和国家对墨脱人民的关爱,“五十六个民族一个也不能少”!这也是民族区域自治制度具体落实的生动表现。

【设计意图】探讨民族区域自治的的身边整合,为学生对民族区域自治制度从感性到理性的认识作好铺垫。

课堂讲解

环节一 现实生活中的民族区域自治制度

现实生活中的民族区域自治

教师:同学们结合身边事实,说说民族区域自治制度的表现。

学生:我国有五个民族自治区;我们嘉兴秀洲中学设有西藏班;嘉兴派大量干部援疆援藏;景宁县是浙江唯一少数民族自治县;少数民族人口再少在全国人大也有自己的代表;国家对少数民族地区给予大量的经济支持和援助;少数民族聚居地的学生可获高考加分……

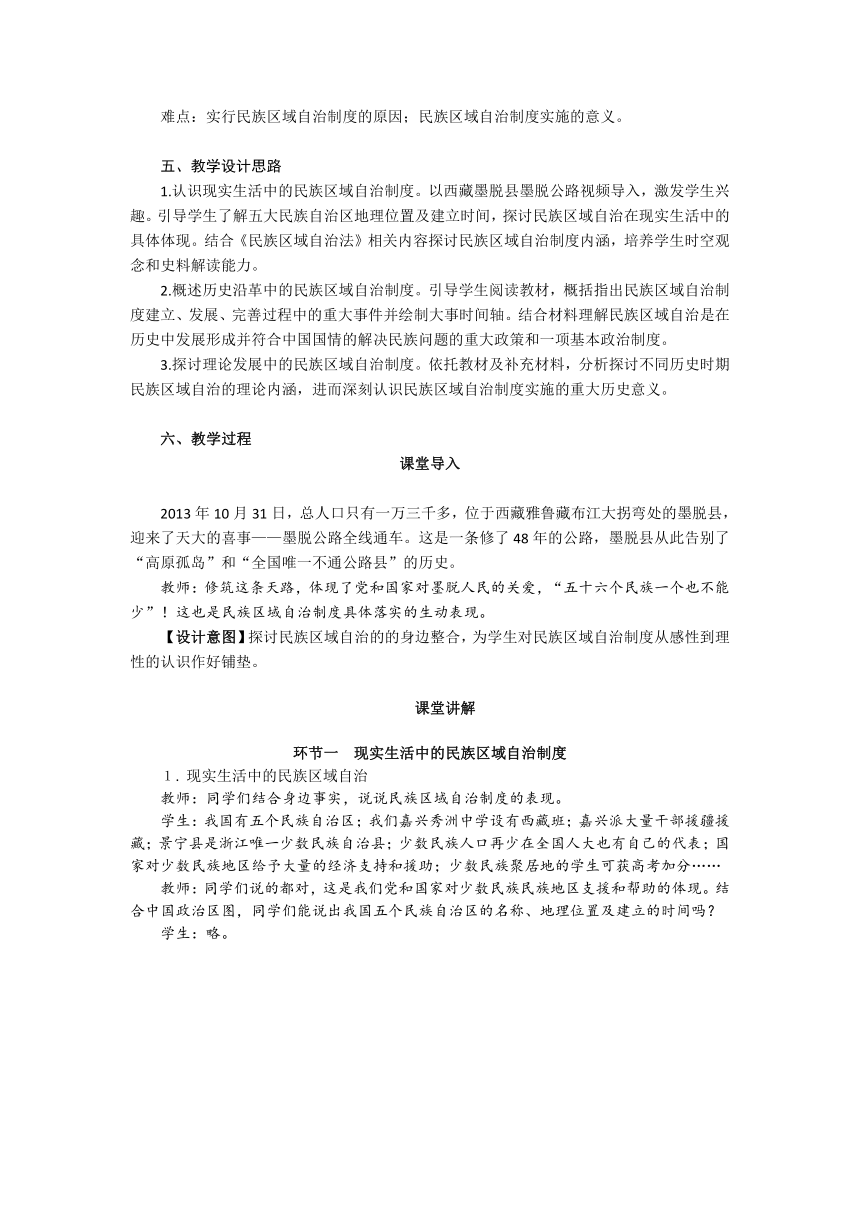

教师:同学们说的都对,这是我们党和国家对少数民族民族地区支援和帮助的体现。结合中国政治区图,同学们能说出我国五个民族自治区的名称、地理位置及建立的时间吗?

学生:略。

【设计意图】从身边事实了解民族区域自治,符合学生认知规律。历史讲究左图右史,通过在地图中指出五大民族自治区名称、地域及建立时间,增强学生时空观念。

民族区域自治制度内涵

教师:同学们提到的这些事实都是我国民族政策的表现,都是民族区域自治制度的具体落实。如果我们要了解民族区域自治制度的基本内涵,最好去查阅什么文献?

学生:《宪法》和《民族区域自治法》。

教师:让我们从《民族区域自治法》的具体条文中,去了解民族区域自治制度的内涵。

材料一

第二条 各少数民族的地方实行区域自治。

民族自治地方分为自治区、自治州和自治县。

各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分。

……

民族自治地方的自治机关是自治区、自治州、自治县的人民代表大会和人民政府。

民族自治地方的人民政府对本级人民代表大会和上一级国家行政机关负责并报告工作,在本级人民代表大会闭会期间,对本级人民代表大会常务委员会负责并报告工作。各民族自治地方的人民政府都是国务院统一领导下的国家行政机关,都服从国务院。

——《中华人民共和国民族区域自治法》(2001年2月28日修正)

问题1:请根据上述民族区域自治法的条款,分析概括民族区域自治制度的基本内涵。

学生:……

教师:民族区域自治包括以下内容:第一,民族区域自治是在国家统一领导下的区域自治。一切实行民族区域自治的地方,都是中华人民共和国不可分割的一部分。第二,民族区域自治是在少数民族聚居的地方实行区域自治,有一定数量的少数民族共同居住于同一区域,是实行民族区域自治的必要条件。第三,民族区域自治是少数民族行使自治权的政治形式。在实行民族区域自治的地方,少数民族通过设立自治机关、行使自治权,管理本地区、本民族内部事务。但要注意“民族区域自治不是某个民族独享的自治,民族自治地方更不是某个民族独有的地方。”

【设计意图】通过分析《中华人民共和国民族区域自治法》相关条款,引导学生概括并掌握民族区域自治的基本内涵,培养学生概括和史料解读能力。

环节二 历史沿革中的民族区域自治制度

1.概述历史沿革中的民族区域自治制度。

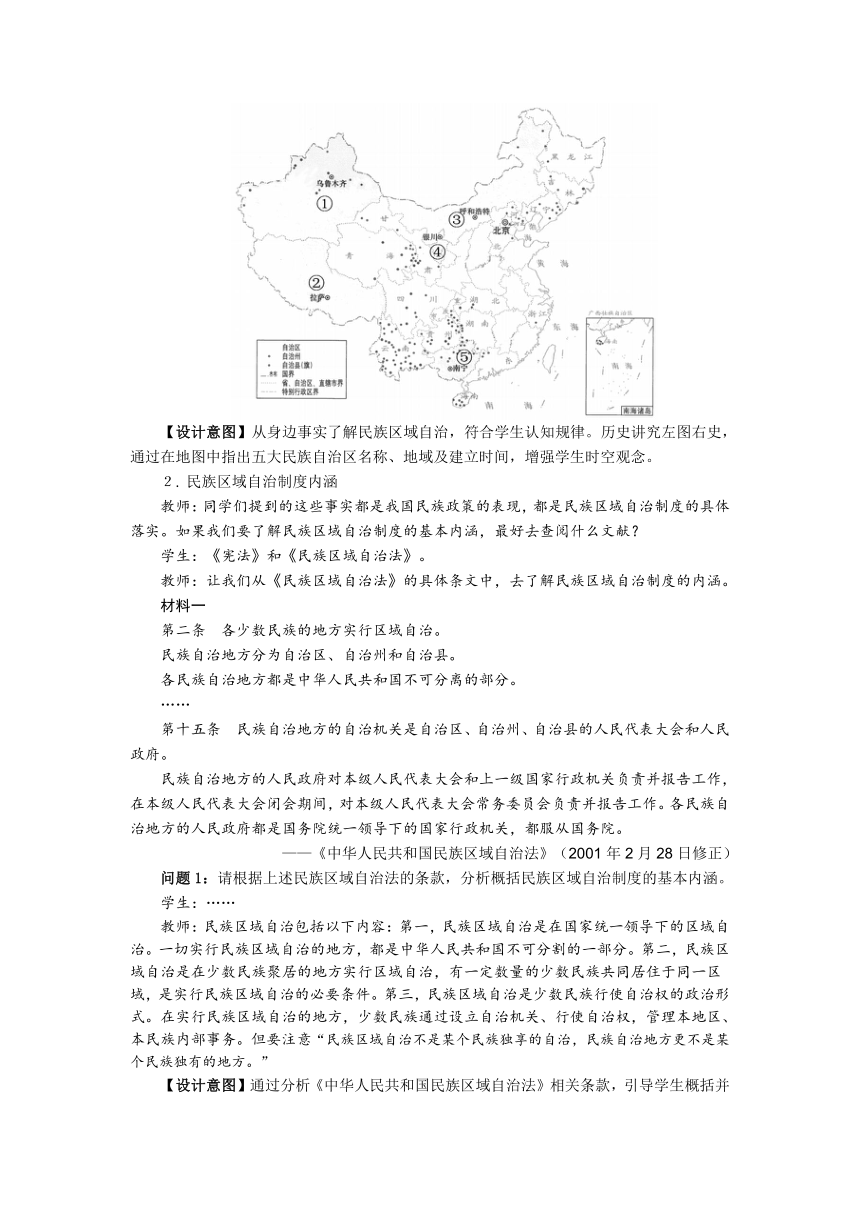

教师:民族区域自治是我国解决民族问题的基本政策,我国宪法也规定它是我国的一项基本政治制度。请同学们通篇阅读教材,思考民族区域自治制度是怎样形成和发展的?(要求:指出民族区域自治制度发展历程中的重大事件及时间,并绘制相应时间轴)

学生:教材介绍民族区域自治制度的形成、发展和完善的三个阶段,时间轴绘制如下:

【设计意图】通过阅读教材理顺民族区域自治制度的发展历程,培养学生时序观念和阅读整合信息的能力,认识到任何历史事物都有其产生发展的历史进程。

2. 实施民族区域自治制度的原因

问题2:我们刚看了视频,知道墨脱公路修建异常艰难,花费大量人力物力财力。有人认为墨脱人少又偏僻,花这么大代价修墨脱公路不值得?你认同这个观点吗,为什么?

学生:少数学生认可,认为性价比不高,还不如在其它方面进行建设。大多数学生不认同,基本能从巩固边防、维护祖国统一、促进少数民族发展等角度进行阐述。

教师:修建墨脱公路是我国落实民族区域自治制度的重要表现。请大家结合材料二,分析党和国家实施民族区域自治的深刻原因。

材料二

我国实行民族区域自治制度是对我国国情和民族问题实际的正确认识和深刻把握。

——《民族团结教育通俗读本》

会议指出,多民族是我国的一大特色,也是我国发展的一大有利因素。各民族共同开发了祖国的锦绣河山、广袤疆域,共同创造了悠久的中国历史、灿烂的中华文化。我国历史演进的这个特点,造就了我国各民族在分布上的交错杂居、文化上的兼收并蓄、经济上的相互依存、情感上的相互亲近,形成了你中有我、我中有你,谁也离不开谁的多元一体格局。

——2014年习近平在中央民族工作上的讲话

问题3:请同学们从历史传统、国家结构和现实国情的角度,分析我国选择民族区域自治作为解决民族问题的基本政策的原因。

学生:……

教师:历史上我国各民族都把国家统一作为最高的价值追求,统一理念深入人心。历代王朝都对少数民族地区采取“修其教不易其俗,齐其政不易其宜”的治理政策。同时中华民族在长期历史发展中逐步形成了多元一体格局,各族人民共同开拓了祖国辽阔的疆域,共同创造了灿烂的中华文化,共同捍卫了祖国统一和民族团结,共同推动了社会发展和历史进步。特别是近代以来,列强不断侵略并制造边疆危机,企图瓜分中国变中国,在救亡图存的抗争中,各族人民结成了牢不可破的血肉联系,促进了中华民族的伟大觉醒和各民族的大团结。我国各民族大杂居、小聚居,你中有我、我中有你、密不可分,同时各地区资源条件和经济社会发展水平各不相同,存在着很强的互补性。党和政府注意到我国民族的历史和现实特点,新中国成立后采用了单一制国家结构,进一步奠定了实施民族区域自治的基础。

【设计意图】通过学生对民族区域自治原因的分析与探讨,培养学生将问题置于一定历史时空中去思考的习惯和历史解释的能力。教师的再解读,拓宽了学生的历史视野。

环节三 理论发展中的民族区域自治制度

民族区域自治与其他历史事物一样,也有一个产生、发展的过程。在我国革命、建设和改革的各个历史时期,党始终坚持从我国民族问题的实际出发,不断加强马克思主义民族理论研究和建设,不断推进理论创新,不断产生新的理论成果,不断推进马克思主义民族理论中国化。

民族区域自治理论的发展演变

材料三

1922年7月,党的二大宣言照搬当时共产国际的民族纲领,提出“用自由联邦制,统一中国本部、蒙古、西藏、回疆,建立中华联邦共和国”。此后一直到七大,我们党解决国内民族问题的主张包括民族自决、联邦制、民族自治,但基本主张是在“民族自决”的基础上建立多民族的“联邦共和国”。

——《新中国民族工作十讲》

问题4:中共早期解决民族问题的基本策略是什么?试分析其主要原因。

材料四

抗日战争胜利前夕,在领导内蒙古自治运动的过程中,特别是1945年2月雅尔塔会议痛失外蒙古之后,我们党意识到,用联邦制解决民族问题存在着被大国操纵和利用,可能会导致国家分裂的巨大危险。因此,在抗日战争胜利后,我们党关于解决国内民族问题的政策主张发生了重大转变。1945年10月,党中央发出《关于内蒙工作的意见》,提出在内蒙古实行民族区域自治,建立自治政府。

——《新中国民族工作十讲》

问题5:相较中共早期,抗日战争期间,中共民族政策有何变化?这种变化的原因又是什么?

问题6:同学们结合上述材料及教材内容,完成下列表格。

不同时期民族区域自治理论内涵

时期 理论内涵

新中国成立前 由民族自决实行联邦制向民族区域自治转变

新中国成立初

改革开放后

十八大以来

【设计意图】通过教材及增补材料,梳理我国不同时期民族区域自治的理论的演变,理解民族区域自治理论受时代背景和现实因素的影响,其理论内涵是不断发展和完善的。

民族区域自治制度的历史意义

新中国成立特别是改革开放以来我国民族地区社会发展和民族团结进步事业取得了辉煌成就。

材料五

材料六

南昆铁路、南疆铁路、青藏铁路、西气东输、西电东送等一批重大工程开工建设,民族地区基础设施建设面貌一新。过去民族地区几乎没有现代意义的学校,如今民族地区的各类学校已达72711所,在校学生3450.3万人,基本普及九年义务制教育和扫除青壮年文盲。少数民族在校大学生达115.35万人,比1950年增长886倍,占全国高校在校生的7.14%。60年来,民族地区农村贫困人口减少了4000万,部分少数民族已实现整体脱贫。

——摘编自《民族团结教育通俗读本》

问题7:材料五、六说明民族区域自治实施以来,少数民族地区有何重大变化?对民族区域自治制度而言,这些变化说明了什么?

学生:少数民族地区的经济和社会获得了重大进步和发展。民族区域自治制度适应了我国的国情。

问题8:请同学们相互探讨,深入分析民族区域自治制度的重大历史意义。

材料七

实践证明,民族区域自治制度符合我国国情,在维护国家统一、领土完整,在加强民族平等团结、促进民族地区发展、增强中华民族凝聚力等方面都起到了重要作用。

——2014年习近平在中央民族工作会议的讲话

学生:(结合习总书讲话)表现为民族区域自治制度符合我国国情,在维护国家统一、领土完整,在加强民族平等团结、促进民族地区发展、增强中华民族凝聚力等方面都起到了重要作用。

【设计意图】事实胜于雄辩,用新中国成立特别是改革开放以来少数民族地区翻天覆地变化的事实,帮助学生认识民族区域自治制度的意义。结合习总书记讲话,更深刻地认识到民族区域自治制度是适应我国国情的基本政治制度,在促进少数民族地区发展,有利于国家统一、社会稳定和民族文化认同等方面都有着深远影响。

课堂结束

当前全面贯彻和落实民族区域自治制度,就是要正确坚持和完善民族区域自治制度,全面贯彻民族区域自治法,坚持各民族“共同团结奋斗,共同繁荣发展”的民族工作主题,牢铸中华民族共同体意识。

扶贫工作是新时期党中央、国务院的一项重要战略部署,也是贯彻和落实民族区域自治的重要表现。.

问题9:通过“背包书记”——龙国祥扶贫干部的典型事迹,大家对龙书记和民族区域自治制度有何感想?

学生:龙书记是人民的好书记、国家的好干部,带领少数民族走出贫困奔向富裕!这说明国家在落实民族政策上用实际行动向人民负责的,目的就是要推动各民族“共同团结奋斗,共同繁荣发展”。自古以来,中华民族一家亲,我们要牢铸中华民族共同体意识,促成中华民族的伟大复兴!坚持和完善民族区域自治制度,我们在路上……

【设计意图】以视频作为课的开头和结尾,形式上首尾呼应。通过背包书记的扶贫事迹,充分说明国家不仅制定了民族区域自治制度,而且在落实、发展、完善这一制度上是以实际行动切实践行的!

七、教学评价设计

教学评价是“教、学、评一体化”中的重要环节,“教和学”本质上决定“评”,“评”则体现了“教和学”,因此教学评价实质奠基于教学目标的设定之中。所以在确定教学目标时,要把“评”的因素考虑进去:

1.追求过程性评价,注重学生在学的过程中“做什么”和“怎么做”。

2.注重素养性评价,参照学业水平层级去设定实现教学目标的“教学手段和方法”。

3.重视内容性评价,学生是否深刻理解本课内涵主旨取决于内容的设定和材料的取舍。

八、教学板书

九、教学反思

本课以学为中心和涵育学科素养出发,从现实生活、历史沿革、理论发展三个维度由浅入深地剖析我国民族政策和基本政治制度——民族区域自治制度,从而得出民族区域自治制度是在历史和现实基础上形成的,是适应我国国情具有中国特色的民族政策和基本政治制度,是对马克思民族理论的继承、发展和创新。同时致力于在时空观念、史料实证、历史解释和家国情怀素养的涵育上有所突破。另外多元史料、联系实际、视频地图等教学手段的使用促成教学形式的活泼和有效。

一、教科书内容分析

本课中心是民族区域自治制度,它是我国解决民族问题的基本政策,是符合我国国情的一项基本政治制度。

本课通过“民族区域自治制度的建立”“民族区域自治制度的发展”“民族区域自治制度的完善”三个子目,介绍说明民族区域自治制度历史沿革。教材利用“学习聚焦”和“思考栏目”提出四个问题:民族区域自治制度为什么是我国的一项基本政治制度?中国为什么要实行民族区域自治制度?落实民族区域自治制度的重点是什么?完善民族区域自治制度的新战略新思想是什么?分别从地位、原因、重点、新战略新思想四个方面对民族区域自治制度概念进行深入阐释。教材还用众多图片、文字材料,展现民族区域自治相关法律、落实举措以及实施变化,图文并茂辅助学生认识民族区域自治制度。

本课教材主题突出、线索明确、结构清晰,教学任务并不繁重。我们可以挖掘教材内涵、补充课外资料,充分认识民族区域自治是解决我国民族问题的基本政策和一项基本政治制度,明确现阶段民族工作的主题,最终保真各民族“共同团结奋斗,共同繁荣发展”的民族观念和中华民族共同体意识的形成。

二、学情分析

本课授课对象是高二学生,通过初中学习对民族区域自治制度有一定程度了解,但不够深入。高中阶段可在民族区域自治制度产生背景、重要内容、发展完善和实施意义方面进行深度学习,在能力和学科素养方面可参照学业水平3和水平4的高阶教学要求进行。

三、教学目标

本课课标内容是“了解当代中国民族区域自治制度的历史意义”。围绕课标,在学为中心的教学观和学习任务驱动的学习观指导下,教学目标或更准确地说是学习目标设定如下:

学生能够结合身边事实,说出党和国家为保障少数民族当家作主、促进少数民族地区发展采取的措施。(水平1-2)

学生能够在中国政区图中识别五个民族自治区并说出建立时间。(水平1-2)

学生能够指出民族区域自治制度发展历程中的重大事件及时间并绘制时间轴(水平1-2)。

学生能够从民族历史文化传统、民族分布特点和民族关系格局去分析理解我国实施民族区域自治的原因。(水平3-4)

结合《民族区域自治法》文献资料,学生能够理解并掌握民族区域自治制度的基本内涵。(水平3-4)

学生通过教材阅读,能够概括并理解十一届三中全会后落实民族区域自治的重要举措。(水平3-4)

学生能够结合党的十八大、十九大,深理解新时期党和国家提出民族区域自治制度的新理念、新思想、新战略,进而深刻理解民族区域自治制度的历史意义。(水平3-4)

四、教学重难点

重点:民族区域自治制度的基本内涵。

难点:实行民族区域自治制度的原因;民族区域自治制度实施的意义。

教学设计思路

1.认识现实生活中的民族区域自治制度。以西藏墨脱县墨脱公路视频导入,激发学生兴趣。引导学生了解五大民族自治区地理位置及建立时间,探讨民族区域自治在现实生活中的具体体现。结合《民族区域自治法》相关内容探讨民族区域自治制度内涵,培养学生时空观念和史料解读能力。

2.概述历史沿革中的民族区域自治制度。引导学生阅读教材,概括指出民族区域自治制度建立、发展、完善过程中的重大事件并绘制大事时间轴。结合材料理解民族区域自治是在历史中发展形成并符合中国国情的解决民族问题的重大政策和一项基本政治制度。

3.探讨理论发展中的民族区域自治制度。依托教材及补充材料,分析探讨不同历史时期民族区域自治的理论内涵,进而深刻认识民族区域自治制度实施的重大历史意义。

教学过程

课堂导入

2013年10月31日,总人口只有一万三千多,位于西藏雅鲁藏布江大拐弯处的墨脱县,迎来了天大的喜事——墨脱公路全线通车。这是一条修了48年的公路,墨脱县从此告别了“高原孤岛”和“全国唯一不通公路县”的历史。

教师:修筑这条天路,体现了党和国家对墨脱人民的关爱,“五十六个民族一个也不能少”!这也是民族区域自治制度具体落实的生动表现。

【设计意图】探讨民族区域自治的的身边整合,为学生对民族区域自治制度从感性到理性的认识作好铺垫。

课堂讲解

环节一 现实生活中的民族区域自治制度

现实生活中的民族区域自治

教师:同学们结合身边事实,说说民族区域自治制度的表现。

学生:我国有五个民族自治区;我们嘉兴秀洲中学设有西藏班;嘉兴派大量干部援疆援藏;景宁县是浙江唯一少数民族自治县;少数民族人口再少在全国人大也有自己的代表;国家对少数民族地区给予大量的经济支持和援助;少数民族聚居地的学生可获高考加分……

教师:同学们说的都对,这是我们党和国家对少数民族民族地区支援和帮助的体现。结合中国政治区图,同学们能说出我国五个民族自治区的名称、地理位置及建立的时间吗?

学生:略。

【设计意图】从身边事实了解民族区域自治,符合学生认知规律。历史讲究左图右史,通过在地图中指出五大民族自治区名称、地域及建立时间,增强学生时空观念。

民族区域自治制度内涵

教师:同学们提到的这些事实都是我国民族政策的表现,都是民族区域自治制度的具体落实。如果我们要了解民族区域自治制度的基本内涵,最好去查阅什么文献?

学生:《宪法》和《民族区域自治法》。

教师:让我们从《民族区域自治法》的具体条文中,去了解民族区域自治制度的内涵。

材料一

第二条 各少数民族的地方实行区域自治。

民族自治地方分为自治区、自治州和自治县。

各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分。

……

民族自治地方的自治机关是自治区、自治州、自治县的人民代表大会和人民政府。

民族自治地方的人民政府对本级人民代表大会和上一级国家行政机关负责并报告工作,在本级人民代表大会闭会期间,对本级人民代表大会常务委员会负责并报告工作。各民族自治地方的人民政府都是国务院统一领导下的国家行政机关,都服从国务院。

——《中华人民共和国民族区域自治法》(2001年2月28日修正)

问题1:请根据上述民族区域自治法的条款,分析概括民族区域自治制度的基本内涵。

学生:……

教师:民族区域自治包括以下内容:第一,民族区域自治是在国家统一领导下的区域自治。一切实行民族区域自治的地方,都是中华人民共和国不可分割的一部分。第二,民族区域自治是在少数民族聚居的地方实行区域自治,有一定数量的少数民族共同居住于同一区域,是实行民族区域自治的必要条件。第三,民族区域自治是少数民族行使自治权的政治形式。在实行民族区域自治的地方,少数民族通过设立自治机关、行使自治权,管理本地区、本民族内部事务。但要注意“民族区域自治不是某个民族独享的自治,民族自治地方更不是某个民族独有的地方。”

【设计意图】通过分析《中华人民共和国民族区域自治法》相关条款,引导学生概括并掌握民族区域自治的基本内涵,培养学生概括和史料解读能力。

环节二 历史沿革中的民族区域自治制度

1.概述历史沿革中的民族区域自治制度。

教师:民族区域自治是我国解决民族问题的基本政策,我国宪法也规定它是我国的一项基本政治制度。请同学们通篇阅读教材,思考民族区域自治制度是怎样形成和发展的?(要求:指出民族区域自治制度发展历程中的重大事件及时间,并绘制相应时间轴)

学生:教材介绍民族区域自治制度的形成、发展和完善的三个阶段,时间轴绘制如下:

【设计意图】通过阅读教材理顺民族区域自治制度的发展历程,培养学生时序观念和阅读整合信息的能力,认识到任何历史事物都有其产生发展的历史进程。

2. 实施民族区域自治制度的原因

问题2:我们刚看了视频,知道墨脱公路修建异常艰难,花费大量人力物力财力。有人认为墨脱人少又偏僻,花这么大代价修墨脱公路不值得?你认同这个观点吗,为什么?

学生:少数学生认可,认为性价比不高,还不如在其它方面进行建设。大多数学生不认同,基本能从巩固边防、维护祖国统一、促进少数民族发展等角度进行阐述。

教师:修建墨脱公路是我国落实民族区域自治制度的重要表现。请大家结合材料二,分析党和国家实施民族区域自治的深刻原因。

材料二

我国实行民族区域自治制度是对我国国情和民族问题实际的正确认识和深刻把握。

——《民族团结教育通俗读本》

会议指出,多民族是我国的一大特色,也是我国发展的一大有利因素。各民族共同开发了祖国的锦绣河山、广袤疆域,共同创造了悠久的中国历史、灿烂的中华文化。我国历史演进的这个特点,造就了我国各民族在分布上的交错杂居、文化上的兼收并蓄、经济上的相互依存、情感上的相互亲近,形成了你中有我、我中有你,谁也离不开谁的多元一体格局。

——2014年习近平在中央民族工作上的讲话

问题3:请同学们从历史传统、国家结构和现实国情的角度,分析我国选择民族区域自治作为解决民族问题的基本政策的原因。

学生:……

教师:历史上我国各民族都把国家统一作为最高的价值追求,统一理念深入人心。历代王朝都对少数民族地区采取“修其教不易其俗,齐其政不易其宜”的治理政策。同时中华民族在长期历史发展中逐步形成了多元一体格局,各族人民共同开拓了祖国辽阔的疆域,共同创造了灿烂的中华文化,共同捍卫了祖国统一和民族团结,共同推动了社会发展和历史进步。特别是近代以来,列强不断侵略并制造边疆危机,企图瓜分中国变中国,在救亡图存的抗争中,各族人民结成了牢不可破的血肉联系,促进了中华民族的伟大觉醒和各民族的大团结。我国各民族大杂居、小聚居,你中有我、我中有你、密不可分,同时各地区资源条件和经济社会发展水平各不相同,存在着很强的互补性。党和政府注意到我国民族的历史和现实特点,新中国成立后采用了单一制国家结构,进一步奠定了实施民族区域自治的基础。

【设计意图】通过学生对民族区域自治原因的分析与探讨,培养学生将问题置于一定历史时空中去思考的习惯和历史解释的能力。教师的再解读,拓宽了学生的历史视野。

环节三 理论发展中的民族区域自治制度

民族区域自治与其他历史事物一样,也有一个产生、发展的过程。在我国革命、建设和改革的各个历史时期,党始终坚持从我国民族问题的实际出发,不断加强马克思主义民族理论研究和建设,不断推进理论创新,不断产生新的理论成果,不断推进马克思主义民族理论中国化。

民族区域自治理论的发展演变

材料三

1922年7月,党的二大宣言照搬当时共产国际的民族纲领,提出“用自由联邦制,统一中国本部、蒙古、西藏、回疆,建立中华联邦共和国”。此后一直到七大,我们党解决国内民族问题的主张包括民族自决、联邦制、民族自治,但基本主张是在“民族自决”的基础上建立多民族的“联邦共和国”。

——《新中国民族工作十讲》

问题4:中共早期解决民族问题的基本策略是什么?试分析其主要原因。

材料四

抗日战争胜利前夕,在领导内蒙古自治运动的过程中,特别是1945年2月雅尔塔会议痛失外蒙古之后,我们党意识到,用联邦制解决民族问题存在着被大国操纵和利用,可能会导致国家分裂的巨大危险。因此,在抗日战争胜利后,我们党关于解决国内民族问题的政策主张发生了重大转变。1945年10月,党中央发出《关于内蒙工作的意见》,提出在内蒙古实行民族区域自治,建立自治政府。

——《新中国民族工作十讲》

问题5:相较中共早期,抗日战争期间,中共民族政策有何变化?这种变化的原因又是什么?

问题6:同学们结合上述材料及教材内容,完成下列表格。

不同时期民族区域自治理论内涵

时期 理论内涵

新中国成立前 由民族自决实行联邦制向民族区域自治转变

新中国成立初

改革开放后

十八大以来

【设计意图】通过教材及增补材料,梳理我国不同时期民族区域自治的理论的演变,理解民族区域自治理论受时代背景和现实因素的影响,其理论内涵是不断发展和完善的。

民族区域自治制度的历史意义

新中国成立特别是改革开放以来我国民族地区社会发展和民族团结进步事业取得了辉煌成就。

材料五

材料六

南昆铁路、南疆铁路、青藏铁路、西气东输、西电东送等一批重大工程开工建设,民族地区基础设施建设面貌一新。过去民族地区几乎没有现代意义的学校,如今民族地区的各类学校已达72711所,在校学生3450.3万人,基本普及九年义务制教育和扫除青壮年文盲。少数民族在校大学生达115.35万人,比1950年增长886倍,占全国高校在校生的7.14%。60年来,民族地区农村贫困人口减少了4000万,部分少数民族已实现整体脱贫。

——摘编自《民族团结教育通俗读本》

问题7:材料五、六说明民族区域自治实施以来,少数民族地区有何重大变化?对民族区域自治制度而言,这些变化说明了什么?

学生:少数民族地区的经济和社会获得了重大进步和发展。民族区域自治制度适应了我国的国情。

问题8:请同学们相互探讨,深入分析民族区域自治制度的重大历史意义。

材料七

实践证明,民族区域自治制度符合我国国情,在维护国家统一、领土完整,在加强民族平等团结、促进民族地区发展、增强中华民族凝聚力等方面都起到了重要作用。

——2014年习近平在中央民族工作会议的讲话

学生:(结合习总书讲话)表现为民族区域自治制度符合我国国情,在维护国家统一、领土完整,在加强民族平等团结、促进民族地区发展、增强中华民族凝聚力等方面都起到了重要作用。

【设计意图】事实胜于雄辩,用新中国成立特别是改革开放以来少数民族地区翻天覆地变化的事实,帮助学生认识民族区域自治制度的意义。结合习总书记讲话,更深刻地认识到民族区域自治制度是适应我国国情的基本政治制度,在促进少数民族地区发展,有利于国家统一、社会稳定和民族文化认同等方面都有着深远影响。

课堂结束

当前全面贯彻和落实民族区域自治制度,就是要正确坚持和完善民族区域自治制度,全面贯彻民族区域自治法,坚持各民族“共同团结奋斗,共同繁荣发展”的民族工作主题,牢铸中华民族共同体意识。

扶贫工作是新时期党中央、国务院的一项重要战略部署,也是贯彻和落实民族区域自治的重要表现。.

问题9:通过“背包书记”——龙国祥扶贫干部的典型事迹,大家对龙书记和民族区域自治制度有何感想?

学生:龙书记是人民的好书记、国家的好干部,带领少数民族走出贫困奔向富裕!这说明国家在落实民族政策上用实际行动向人民负责的,目的就是要推动各民族“共同团结奋斗,共同繁荣发展”。自古以来,中华民族一家亲,我们要牢铸中华民族共同体意识,促成中华民族的伟大复兴!坚持和完善民族区域自治制度,我们在路上……

【设计意图】以视频作为课的开头和结尾,形式上首尾呼应。通过背包书记的扶贫事迹,充分说明国家不仅制定了民族区域自治制度,而且在落实、发展、完善这一制度上是以实际行动切实践行的!

七、教学评价设计

教学评价是“教、学、评一体化”中的重要环节,“教和学”本质上决定“评”,“评”则体现了“教和学”,因此教学评价实质奠基于教学目标的设定之中。所以在确定教学目标时,要把“评”的因素考虑进去:

1.追求过程性评价,注重学生在学的过程中“做什么”和“怎么做”。

2.注重素养性评价,参照学业水平层级去设定实现教学目标的“教学手段和方法”。

3.重视内容性评价,学生是否深刻理解本课内涵主旨取决于内容的设定和材料的取舍。

八、教学板书

九、教学反思

本课以学为中心和涵育学科素养出发,从现实生活、历史沿革、理论发展三个维度由浅入深地剖析我国民族政策和基本政治制度——民族区域自治制度,从而得出民族区域自治制度是在历史和现实基础上形成的,是适应我国国情具有中国特色的民族政策和基本政治制度,是对马克思民族理论的继承、发展和创新。同时致力于在时空观念、史料实证、历史解释和家国情怀素养的涵育上有所突破。另外多元史料、联系实际、视频地图等教学手段的使用促成教学形式的活泼和有效。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理