2021-2022学年统编版高中语文必修下册1.1《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》(课件43张)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修下册1.1《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》(课件43张) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-02-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

第1课

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐

齐桓晋文之事

庖丁解牛

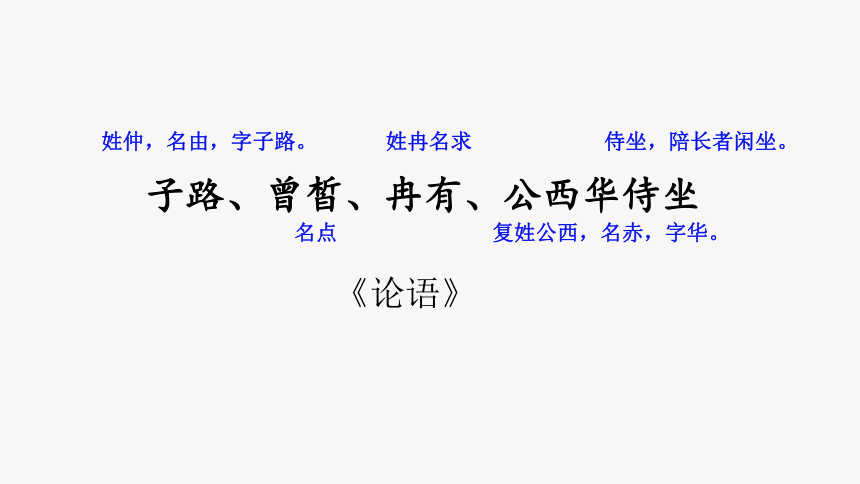

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐

《论语》

姓仲,名由,字子路。

名点

姓冉名求

复姓公西,名赤,字华。

侍坐,陪长者闲坐。

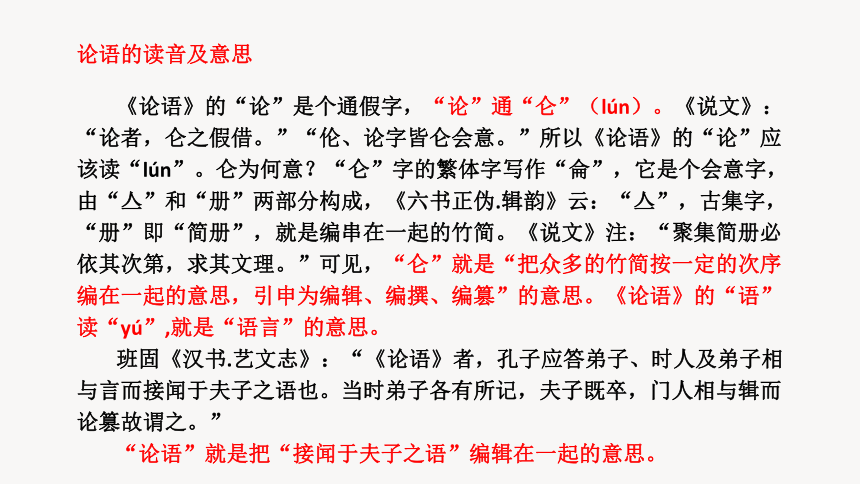

论语的读音及意思

《论语》的“论”是个通假字,“论”通“仑”(lún)。《说文》:“论者,仑之假借。”“伦、论字皆仑会意。”所以《论语》的“论”应该读“lún”。仑为何意?“仑”字的繁体字写作“侖”,它是个会意字,由“亼”和“册”两部分构成,《六书正伪.辑韵》云:“亼”,古集字,“册”即“简册”,就是编串在一起的竹简。《说文》注:“聚集简册必依其次第,求其文理。”可见,“仑”就是“把众多的竹简按一定的次序编在一起的意思,引申为编辑、编撰、编篡”的意思。《论语》的“语”读“yú”,就是“语言”的意思。

班固《汉书.艺文志》:“《论语》者,孔子应答弟子、时人及弟子相与言而接闻于夫子之语也。当时弟子各有所记,夫子既卒,门人相与辑而论篡故谓之。”

“论语”就是把“接闻于夫子之语”编辑在一起的意思。

一、温故而知新——自主阅读

1、“半部《论语》,可安天下”

半部论语:宋初宰相赵普,人言所读仅只《论语》而已。太宗赵匡义因此问他。他说:“臣平生所知,诚不出此,昔以其半辅太祖(赵匡胤)定天下,今欲以其半辅陛下致太平。”见宋罗太经《鹤林玉露》卷七。旧称半部《论语》治天下,典出于此。

2、《论语》选读

1.子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”

2.君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。

3.君子坦荡荡,小人长戚戚。

4.己所不欲,勿施于人。

5.知者乐山,仁者乐水。

6.孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下。

7.不义而富且贵,于我如浮云。

8.君子喻于义,小人喻于利。

二、学而时习之——朗读明意

1、请大家补出对联中的空白。

东鲁____吾与点,南华秋水我知鱼。

“春风”。我们这篇《侍坐》还有一个标题就是《沂水春风》。沂水汤汤,春风骀荡,那一场关于理想的对话,千载而后,仍让我们浮想联翩,心驰神往!

春风

2.学生范读,注意读音和语气。

注意读音:

俟sì 莫mù 甫fǔ 哂shěn 相xiàng

铿kēng 沂 yí 喟kuì 雩yú 冠guàn

三、诵读全文,理解文意

1.

解释词语

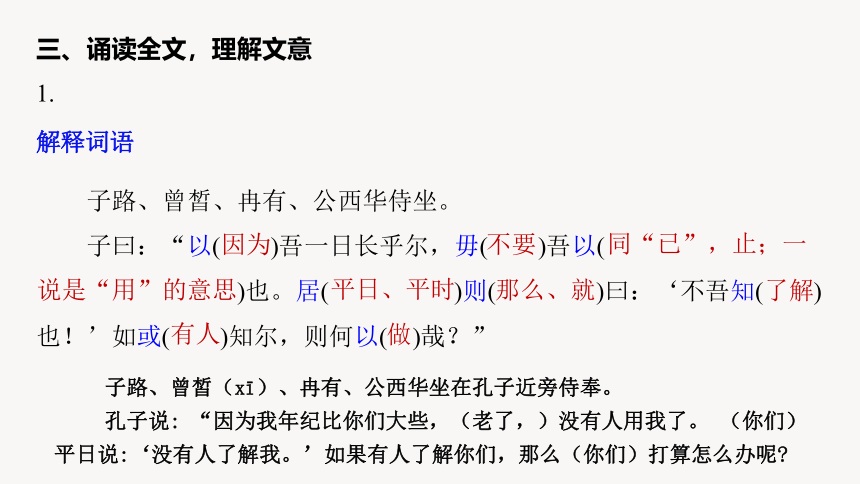

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐。

子曰:“以( )吾一日长乎尔,毋( )吾以(

)也。居( )则( )曰:‘不吾知( )也!’如或( )知尔,则何以( )哉?”

因为

不要

同“已”,止;一

说是“用”的意思

平日、平时

那么、就

了解

有人

做

子路、曾皙(xī)、冉有、公西华坐在孔子近旁侍奉。

孔子说: “因为我年纪比你们大些,(老了,)没有人用我了。 (你们)平日说:‘没有人了解我。’如果有人了解你们,那么(你们)打算怎么办呢

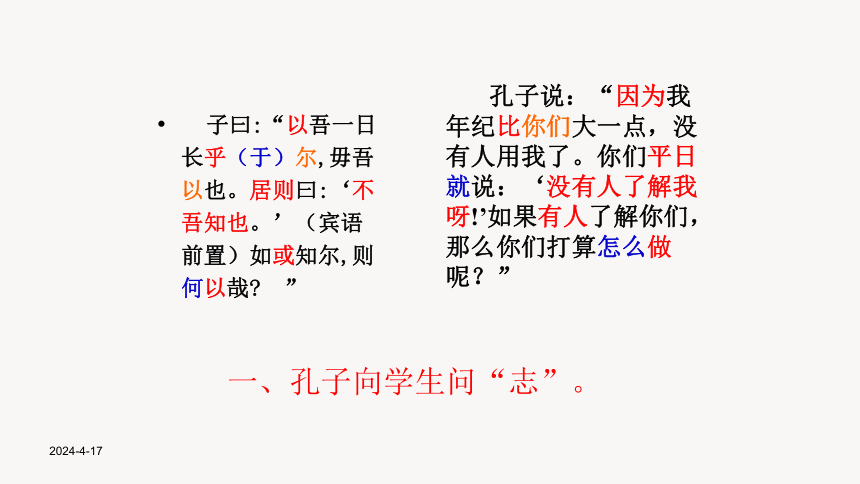

解释词语

子路率尔( )而对( )曰:“千乘之国,摄( )乎大国之间,加之以师旅( ),因( )之以饥馑( );由也为( )之,比及( )三年,可使有勇,且知方(

)也。”

夫子哂( )之。

急遽而不加考虑的样子

回答

夹处

指军队

接续

泛指饥荒

治

等到

合乎礼义的行事准

则

微笑

子路不假思索地回答说: “一个拥有一千辆兵车的诸侯国,夹在(几个)大国的中间,有军队来攻打它,接下来(国内)又有饥荒;如果让我治理这个国家,等到三年,就可以使(人人)都有勇气,而且知道义理。”

孔子对他示以微笑。

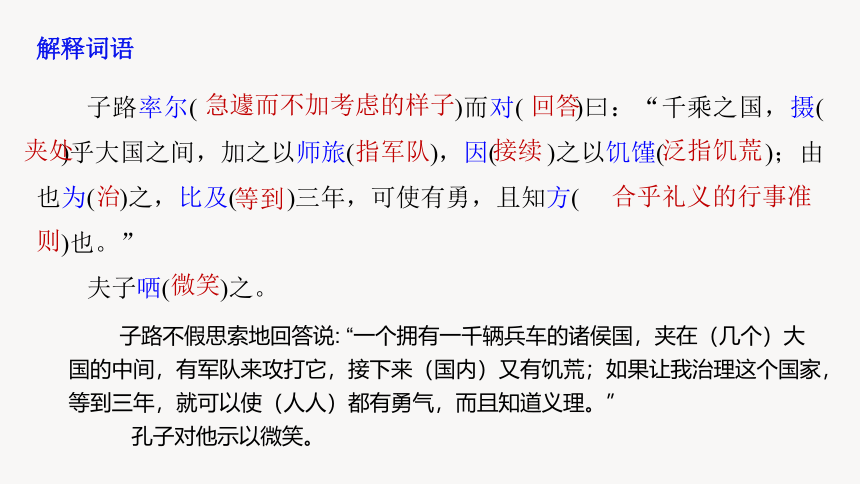

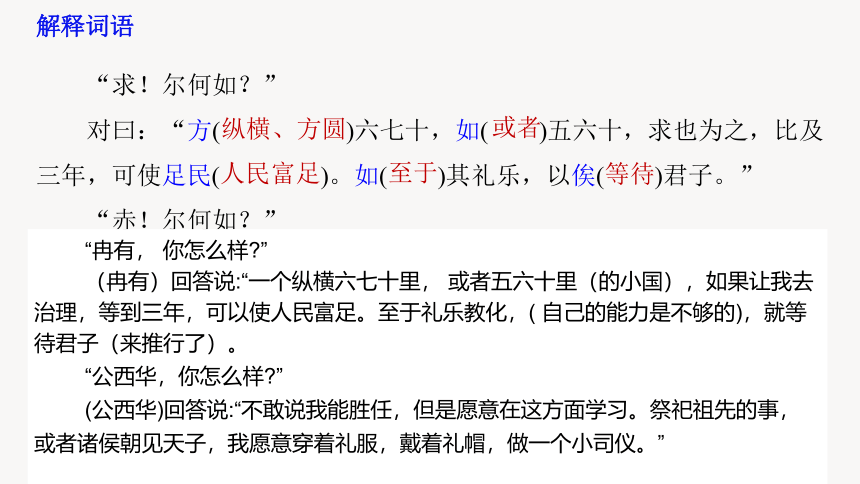

解释词语

“求!尔何如?”

对曰:“方( )六七十,如( )五六十,求也为之,比及三年,可使足民( )。如( )其礼乐,以俟( )君子。”

“赤!尔何如?”

对曰:“非曰能( )之,愿学焉。宗庙之事,如会同,端( )章甫( ),愿为小相焉。”

纵横、方圆

或者

人民富足

至于

等待

胜任、能做到

穿着礼服

戴着礼帽

“冉有, 你怎么样 ”

(冉有)回答说:“一个纵横六七十里, 或者五六十里(的小国),如果让我去治理,等到三年,可以使人民富足。至于礼乐教化,( 自己的能力是不够的),就等待君子(来推行了)。

“公西华,你怎么样 ”

(公西华)回答说:“不敢说我能胜任,但是愿意在这方面学习。祭祀祖先的事,或者诸侯朝见天子,我愿意穿着礼服,戴着礼帽,做一个小司仪。”

“求,尔何如?”

对曰:“方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。”

“赤,尔何如?”

对曰:“非曰能之(治理国家),愿学焉(语气词)。宗庙之事,如会同,端(名作动)章甫(名作动),愿为小相焉(语气词)。”

孔子又问:“冉求,你怎么样?”

冉求回答说:“纵横六七十里,或者五六十里的国家,(如果)让我治理,等到三年,可以使人民富足。至于礼乐教化,只好来等待君子了。”

孔子又问:“公西赤,你怎么样?”

公西赤回答说:“我不敢说能胜任,只是愿意学习。或者诸侯宗庙祭祀的事务,或者诸侯朝见天子,我愿意穿着礼服,戴着礼帽,做一个小小的赞礼官啊。”

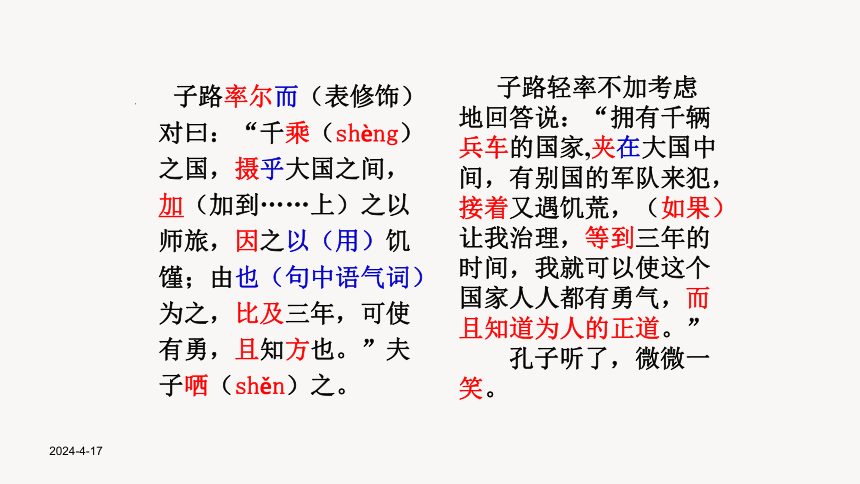

解释词语

“点!尔何如?”

鼓瑟希( ),铿尔,舍瑟而作( ),对曰:“异乎三子者之撰( )。”

子曰:“何伤( )乎?亦各言其志也。”

同“稀”,稀疏

起身、站起来

才能。这里指为政的才能。一说,讲述、解说

何妨。意思是有什么关系呢

曰:“莫( )春者,春服既( )成( ),冠者( )五六人,童子( )六七人,浴乎沂,风( )乎舞雩,咏( )而归。”

同“暮”

已经

定

成年人

少年,未成年的男子

吹风

唱歌

夫子喟然( )叹曰:“吾与( )点也!”

叹息的样子

赞成

“曾皙,你怎么样 ”

(曾皙)弹奏瑟的声音渐渐稀疏,铿的一声,把瑟放下,站起来,回答说:“我和他们三人为政的才能不一样。”

孔子说:“那有什么关系呢 不过是各自谈谈自己的志向。”

(曾皙)说:“暮春时节,春天的衣服已经穿好了。成年人五六个,少年六七个,在沂水洗澡,在舞雩台上吹吹风,唱着歌回家。

孔子长叹一声说:“我赞成曾皙啊!”

“点,尔何如?”

鼓瑟希,铿尔,舍瑟而(表顺承)作,对曰:“异乎三子者之撰。”

子曰“何伤乎?亦各言其志也!”

曰:“莫春者,春服既成,冠(guàn)者五六人,童子六七人,浴乎沂(yí),风乎舞雩(yú),咏而(表修饰)归。”

夫子喟然叹曰:“吾与点也。”

孔子又问:“曾点,你怎么样?”

曾点将弹瑟的声音逐渐变稀疏,接着铿的一声,放下瑟直起身子回答说:“我和他们三位的才干不同呀。”

孔子说:“那有何妨呢?不过是各自谈谈自己的志向罢了。”

曾点说:“暮春时节,春天的衣服已经穿上。我和五六位成年人,六七个青少年,到沂河里洗洗澡,在舞雩台上吹吹风,唱着歌儿回来。”

孔子长叹一声说:“我赞成曾点的想法啊。”

二、四个学生分别讲自己的志向。

解释词语

三子者出,曾皙后( )。曾皙曰:“夫三子者之言何如?”

落在后面

(怎么样)

子曰:“亦各言其志也已矣( )。”

曰:“夫子何哂由也?”

曰:“为国以礼,其言不让,是故哂之。”

“唯求则非邦也与?”

“安见( )方六七十如五六十而非邦也者?”

语气助词连用,相当于“罢了”

怎见得

“唯( )赤则非邦也与?”

“宗庙会同,非诸侯而何?赤也为之小( ),孰能为之大?”

难道

形作动,小相

子路、冉有、公西华都出去了,曾皙最后走。曾皙问(孔子):“他们三位的话怎么样?

孔子说:“也不过是各自谈谈自己的志向罢了!"

(曾皙)说:“您为什么笑仲由呢 ”

(孔子)说:“治国要用礼,(可是)他(子路)的话毫不谦让,所以笑笑他。“

“难道冉有讲的不是国家的事吗 ”

“怎么见得纵横六七十里或五六十里就不是国家呢 ”

“难道公西华讲的不是国家的事吗 ”

“宗庙祭祀、朝见天子,不是诸侯国(的事)又是什么呢 如果公西华只能(替诸侯)做一个小司仪,那么谁能做大司仪呢?“

三子者出,曾晳后。

曾晳曰:“夫三子者之言何如?”

子曰:“亦各言其志也已矣!”

曰:“夫子何哂由也?”

曰:“为国以礼,其言不让,是故哂之。

唯(句首语气词)求则非邦也与(欤)?安见方六七十,如五六十而非也者?唯赤则非邦也与?宗庙会同,非诸侯而何?赤也为之小,孰能为之大?”

子路、冉有、公西华三个人都出去了,曾点留在后面。曾点问:“他们三位的话怎么样?”

孔子说:“也不过是各自谈谈自己的志向罢了。”

曾点说:“您为什么笑仲由呢?”

孔子说:“用礼治理国家,他说话却不谦让,所以我笑他。

难道冉求讲的就不是国家大事吗?怎见得纵横六七十里或者五六十里讲的就不是国家大事呢?公西赤所讲的不是国家大事吗?宗庙祭祀,朝见天子,不是诸侯的大事又是什么呢?如果公西赤只能做个小小的赞礼官,那么谁能做大事呢?”

三、写孔子对三人的评价。

1.重点实词:

1、摄乎大国之间

2、居则曰

3、 因之以饥馑

4、比及三年

5、夫子哂之

6、加之以师旅

7、吾与点也

8、何伤乎?

9、以俟君子

10、其言不让

等到

笑

加在……上

赞同

妨碍,妨害

等待

谦让

夹在

接着

闲居,平日

(1)孔子不以年长自居,而是先用温和自谦的话语打消学生们的顾虑,为他们创造了一个亲切、轻松、活跃的谈话环境,他说:“__________

, 。”

2.理解性填空

以吾一日长

乎尔

毋吾以也

(2)面对孔子的提问,个性鲁莽却又率直的子路最先回答:“千乘之国,摄乎大国之间, , ;由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。”

(3)对于子路的回答,孔子没有直接表态,而是“ ”,这既是暗示性的批评,又不伤其自尊。

加之以师旅

因之以饥馑

夫子哂之

(4)冉有比较谦虚,从他述志时说“ , ”可以看出来。

(5)面对孔子的询问,公西华认为自己能力不足,仍需要学习,对于宗庙祭祀之事,“ , ”。

如其礼乐

以俟君子

端章甫

愿为小相焉

(6)文中写曾皙弹奏瑟的声音渐渐稀疏下来的两句是“ ,

”。

鼓瑟希

铿尔

2.理解性填空

(7)文中写春天天气和暖,春天的衣服已经穿定了的句子是“ ,

”。

(8)面对孔子的询问,曾皙描绘了一幅在大自然里沐浴春风,一路酣歌的美丽动人的景象,文中写此内容的句子是“ , ,

”。

莫春者

春服既成

浴乎沂

风乎舞雩

咏而归

也!”

(9)文中,孔子最赞同曾皙的回答,从“________________________

”这句话可以看出来。

夫子喟然叹曰:“吾与点

(10)孔子认为“礼”在国家治理中有重要地位。在文中他嗤笑子路是因为子路“ , ”。

为国以礼

其言不让

2.理解性填空

3、翻译下列句子

(1)、以吾一日长乎尔,毋吾以也。居则曰:‘不吾知也!’如或知尔,则何以哉?

译文:因为我年纪比你们大些,人家不用我了。(你们)平日说:‘没有人了解我啊!’假如有人了解你们,那么(你们)打算怎么做呢?

(2)、子路率尔而对曰:“千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑;由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。”

译文:子路不假思索地回答说:“一个拥有一千辆兵车的(中等)国家,夹在(几个)大国之间,有别国军队来都打它,接下来(国内)又有饥荒;如果让我治理这个国家,等到三年,就可以使人人都有勇气,而且知道义理。

(3)、方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。

译文:一个纵横六七十里、或者五六十里(的小国),如果让我去治理,等到三年,可以使人发富足。至于礼乐教化,(自己的能力是不够的,)要等待君子(来推行了)。

(4)、宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。

译文:祭祀祖先的事,或者诸侯朝见天子,我愿意穿着礼服,戴着礼帽,做一个小司仪。

(5)、鼓瑟希,铿尔,舍瑟而作,对曰:“异乎三子者之撰。”

译文:(曾皙)弹奏瑟的声音渐渐稀疏了,铿的一声,把瑟放下,站起来,回答说:“我和他们三人为政的才能不一样。”

3、翻译下列句子

(6)、莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。

译文:暮春时节,春天的衣服已经穿好了。成年人五六个、少年六七个,到沂水去洗洗澡,在舞雩台上吹吹风,唱着歌回家。

(7)、为国以礼,其言不让,是故哂之。

译文:治国要用礼,(可是)他(子路)的话毫不谦让,所以笑笑他。

(8)、赤也为之小,孰能为之大?

译文:如果公西华只能(替诸侯)做一个小司仪,那么,谁能做大司仪呢?

3、翻译下列句子

(7)、为国以礼,其言不让,是故哂之。

译文:治国要用礼,(可是)他(子路)的话毫不谦让,所以笑笑他。

(8)、赤也为之小,孰能为之大?

译文:如果公西华只能(替诸侯)做一个小司仪,那么,谁能做大司仪呢?

3、翻译下列句子

4、指出下列句子的句式特点并解析:

(1)、不吾知也

——宾语前置:即“不知吾也”,不了解我们。(否定句中代词作宾语)

(2)、则何以哉

——宾语前置:即“则以何哉”,你们打算做点什么呢?(疑问句中代词作宾语)

(3)、浴乎沂

——状语后置:即“于沂浴”,在沂水中洗澡。

(4)、为国以礼

——状语后置:即“以礼为国”,用礼来治国。

文章主要围绕哪个字讨论?

如果第一段将它命名为“孔子问志”,那么接下来你将全文分为几部分,分别是什么“志”。

第一部分(从开头到“则何以哉”):

第二部分(从“子路率尔对曰”到“吾与点也”):

第三部分(从“三子者出”到结束):

(“志”字)

孔子问志。

弟子述志。

孔子评志。

四、初步品读,理解感悟

四、练习巩固、延伸拓展(练)

练习答案:1. D 解析 长:年长。

2. D 解析 A项“与”同“欤”。B项“莫”同“暮”。C项“希”同“稀”。

3. A 解析 乎:相当于介词“于”,译为“比”。

4. A 解析 A项“尔”是代词,你们。其他三项均是作词尾用。

5. C 解析 C项是状语后置句。其他三项均为宾语前置句。

6、(1)以吾一日长乎尔 毋吾以也 (2)加之以师旅 因之以饥馑(3)夫子哂之 (4)如其礼乐 以俟君子(5)端章甫 愿为小相焉 (6)莫春者 春服既成(7)浴乎沂 风乎舞雩 咏而归 (8)夫子喟然叹曰 吾与点也(9)为国以礼 其言不让

第二课时

一、学而不思则罔——合作探究

从子路、冉有、公西华的言谈中可以看出他们各自怎样的志向和什么性格特点?学生合作交流,师生明确。(评)

五、深入品读,理解感悟

(一)师生之志

1.下面是本文的结构导图,请结合文本填出空缺处的内容。

可使足民

富国

文明(礼治)

幸福

吾与点

(二)赏析人物形象

2.梳理本文内容,完成下面表格。

人物 人生理想 说话态度 形象特点

子路

冉有

公西华

曾皙

孔子

国家强大

坦率

心直口快,不谦让,自信心十足

国家富足

谦逊

态度谦逊,说话有分寸

国家文明

更加谦逊

谦恭有礼,娴于辞令

人民幸福

从容、优雅、潇洒

优雅潇洒,淡泊功名

礼乐社会,天下大同

平和亲切,循循善诱

热情善诱,因材施教;追求礼治

(三)、分析孔子的态度以及他评判学生的标准:(评)

1、孔子对四弟子的态度:

2、他评判学生的标准

对子路:

对冉有:

对公西华:

子路——哂之;冉有——叹之;公西华——惜之;曾皙——与之

赞成他的治国志向,但认为他谈话的内容和态度不够谦虚,这属于“其言不礼”。

没有正面加以评论,但可以看出是满意的。

认为他低估了自己完全可以担任更重要的工作。

3.曾皙说自己“异乎三子者之撰”,那么,他与其他三人的“异”表现在哪里呢?

答案: 子路等三人的“志”虽不尽相同,但都是讲为政。而曾皙的“志”与为政无关,他以形象的语言勾勒出一幅太平盛世的和乐景象,这一景象是对家国安宁、人民生活美好、人与自然和谐的充分展示。

4.孔子为什么会特别赞许曾皙之志?请结合课文以及下面的文字,简要评述孔子的志向。80个字左右。

颜渊、季路侍。子曰:“盍各言尔志?”子路曰:“愿车马衣轻裘与朋友共,敝之而无憾。”颜渊曰:“愿无伐善,无施劳。”子路曰:“愿闻子之志。”子曰:“老者安之,朋友信之,少者怀之。”

(选自《论语·公冶长》)

【译文】 颜渊、季路侍立于孔子身旁。孔子说:“何不各自谈谈你们的志向呢?”子路说:“愿把自己的车马衣裘与朋友共享,即使用坏了也不悔恨。”颜渊说:“愿不自夸长处,也不自夸功劳。”子路说:“希望听一听先生的志向。”孔子说:“对老者,使他们安逸;对朋友,信任他们;对年轻人,关心他们。”

答案 (1)观点一:因为曾皙的主张有不愿求仕的意思,与当时孔子的处境和心境相契合。孔子本有行道救世之心,但是屡屡不得志,所以他也产生过“道不行,乘桴浮于海”的想法。另外,曾皙的话描绘了一幅太平盛世图:民风趋淳,民德归厚,天下太平。这与孔子的“仁政”“礼乐”治国的思想完全合拍,所以孔子会不由自主地赞许曾皙的主张。

观点二:这是由于曾皙的主张有不求仕进之意,这与孔子当时的处境和心境相契。一般认为,这段话发生在孔子自卫返鲁之后的四年里(前484—前481)。此时孔子已年近七十,刚刚结束周游列国,除了短暂服务于卫、陈二国,没有得到任何统治者的垂青,回到鲁国,主政者也只是用他的学生而不想用他。他的救世理想始终得不到实现,因此他也产生过“道不行,乘桴浮于海”的念头。

观点三:上面两种观点的综合,认为曾皙的话,既切中孔子对理想生活的向往和追求,又暗合他的理想难以实现的悲哀和感伤。

(2)要点:①能准确把握孔子之“志”;②有观点且观点正确,见解深刻、独到;③能作出评价,言之成理;④语言通顺。

5.以现代观点看待四弟子的发言。(学生自主发言)

现代社会恐怕更需要子路对自己的自信,以及他敢创敢拼的勇气。但是谦虚仍然是美德。(子路:使人民勇于作战并懂得义理,他侧重于强国。冉有三年内使人民富足,他侧重于富民。公西华为小相,他侧重于以礼治邦。都侧重于“为政”。曾皙正在鼓瑟,表现他志向高洁,淡泊功名,他答非所问,不求为政,却描绘了一幅春游和乐图,可以说是为政的“效果”。)

6.名家评点

(1)仲尼与点,盖美其乐王道也。余人则志在诸侯,故仲尼不取。

——唐·韩愈、李翱合撰《论语笔解》

(2)四子侍坐,而夫子启以“如或知尔,则何以哉”,盖试言其用于世当何如也。三子皆言为国之事,皆答问之正也。曾皙孔门之狂者也,无意于世者也,故自言其潇洒之趣,此非答问之正也。夫子以行道救世为心,而时不我与。方与二三子私相讲授于寂寞之滨,乃忽闻曾皙浴沂归咏之言,若有得其浮海居夷之意,故不觉喟然而叹,盖其所感者深矣。所与虽点,而所以叹者,岂惟与点哉!继答曾皙之问,则力道三子之美,夫子岂以忘世自乐为贤,独与点而不与三子者哉?

——南宋·黄震《黄氏日钞》

(3)三子皆欲得国而治之,故夫子不取。曾点,狂者也,未必能为圣人之事,而能知夫子之志。故曰浴乎沂,风乎舞雩,咏而归,言乐而得其所也。孔子之志,在于老者安之,朋友信之,少者怀之,使万物莫不遂其性。曾点知之,故孔子喟然叹曰:吾与点也。——南宋·朱熹《四书集注》

四、练习巩固、延伸拓展(练)

补充空白处的内容

1.夫子对曾皙的话只有评判没有评价,我们来评价一下:

, , 是故与之。

示例:暮春风景,其乐融融,是故与之。

少长咸集,祭祀祈福,是故与之。

太平盛世,众生和乐,是故与之。

大同世界,文化传承,是故与之。

礼乐春风,沐浴清化,是故与之。

第1课

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐

齐桓晋文之事

庖丁解牛

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐

《论语》

姓仲,名由,字子路。

名点

姓冉名求

复姓公西,名赤,字华。

侍坐,陪长者闲坐。

论语的读音及意思

《论语》的“论”是个通假字,“论”通“仑”(lún)。《说文》:“论者,仑之假借。”“伦、论字皆仑会意。”所以《论语》的“论”应该读“lún”。仑为何意?“仑”字的繁体字写作“侖”,它是个会意字,由“亼”和“册”两部分构成,《六书正伪.辑韵》云:“亼”,古集字,“册”即“简册”,就是编串在一起的竹简。《说文》注:“聚集简册必依其次第,求其文理。”可见,“仑”就是“把众多的竹简按一定的次序编在一起的意思,引申为编辑、编撰、编篡”的意思。《论语》的“语”读“yú”,就是“语言”的意思。

班固《汉书.艺文志》:“《论语》者,孔子应答弟子、时人及弟子相与言而接闻于夫子之语也。当时弟子各有所记,夫子既卒,门人相与辑而论篡故谓之。”

“论语”就是把“接闻于夫子之语”编辑在一起的意思。

一、温故而知新——自主阅读

1、“半部《论语》,可安天下”

半部论语:宋初宰相赵普,人言所读仅只《论语》而已。太宗赵匡义因此问他。他说:“臣平生所知,诚不出此,昔以其半辅太祖(赵匡胤)定天下,今欲以其半辅陛下致太平。”见宋罗太经《鹤林玉露》卷七。旧称半部《论语》治天下,典出于此。

2、《论语》选读

1.子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”

2.君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。

3.君子坦荡荡,小人长戚戚。

4.己所不欲,勿施于人。

5.知者乐山,仁者乐水。

6.孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下。

7.不义而富且贵,于我如浮云。

8.君子喻于义,小人喻于利。

二、学而时习之——朗读明意

1、请大家补出对联中的空白。

东鲁____吾与点,南华秋水我知鱼。

“春风”。我们这篇《侍坐》还有一个标题就是《沂水春风》。沂水汤汤,春风骀荡,那一场关于理想的对话,千载而后,仍让我们浮想联翩,心驰神往!

春风

2.学生范读,注意读音和语气。

注意读音:

俟sì 莫mù 甫fǔ 哂shěn 相xiàng

铿kēng 沂 yí 喟kuì 雩yú 冠guàn

三、诵读全文,理解文意

1.

解释词语

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐。

子曰:“以( )吾一日长乎尔,毋( )吾以(

)也。居( )则( )曰:‘不吾知( )也!’如或( )知尔,则何以( )哉?”

因为

不要

同“已”,止;一

说是“用”的意思

平日、平时

那么、就

了解

有人

做

子路、曾皙(xī)、冉有、公西华坐在孔子近旁侍奉。

孔子说: “因为我年纪比你们大些,(老了,)没有人用我了。 (你们)平日说:‘没有人了解我。’如果有人了解你们,那么(你们)打算怎么办呢

解释词语

子路率尔( )而对( )曰:“千乘之国,摄( )乎大国之间,加之以师旅( ),因( )之以饥馑( );由也为( )之,比及( )三年,可使有勇,且知方(

)也。”

夫子哂( )之。

急遽而不加考虑的样子

回答

夹处

指军队

接续

泛指饥荒

治

等到

合乎礼义的行事准

则

微笑

子路不假思索地回答说: “一个拥有一千辆兵车的诸侯国,夹在(几个)大国的中间,有军队来攻打它,接下来(国内)又有饥荒;如果让我治理这个国家,等到三年,就可以使(人人)都有勇气,而且知道义理。”

孔子对他示以微笑。

解释词语

“求!尔何如?”

对曰:“方( )六七十,如( )五六十,求也为之,比及三年,可使足民( )。如( )其礼乐,以俟( )君子。”

“赤!尔何如?”

对曰:“非曰能( )之,愿学焉。宗庙之事,如会同,端( )章甫( ),愿为小相焉。”

纵横、方圆

或者

人民富足

至于

等待

胜任、能做到

穿着礼服

戴着礼帽

“冉有, 你怎么样 ”

(冉有)回答说:“一个纵横六七十里, 或者五六十里(的小国),如果让我去治理,等到三年,可以使人民富足。至于礼乐教化,( 自己的能力是不够的),就等待君子(来推行了)。

“公西华,你怎么样 ”

(公西华)回答说:“不敢说我能胜任,但是愿意在这方面学习。祭祀祖先的事,或者诸侯朝见天子,我愿意穿着礼服,戴着礼帽,做一个小司仪。”

“求,尔何如?”

对曰:“方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。”

“赤,尔何如?”

对曰:“非曰能之(治理国家),愿学焉(语气词)。宗庙之事,如会同,端(名作动)章甫(名作动),愿为小相焉(语气词)。”

孔子又问:“冉求,你怎么样?”

冉求回答说:“纵横六七十里,或者五六十里的国家,(如果)让我治理,等到三年,可以使人民富足。至于礼乐教化,只好来等待君子了。”

孔子又问:“公西赤,你怎么样?”

公西赤回答说:“我不敢说能胜任,只是愿意学习。或者诸侯宗庙祭祀的事务,或者诸侯朝见天子,我愿意穿着礼服,戴着礼帽,做一个小小的赞礼官啊。”

解释词语

“点!尔何如?”

鼓瑟希( ),铿尔,舍瑟而作( ),对曰:“异乎三子者之撰( )。”

子曰:“何伤( )乎?亦各言其志也。”

同“稀”,稀疏

起身、站起来

才能。这里指为政的才能。一说,讲述、解说

何妨。意思是有什么关系呢

曰:“莫( )春者,春服既( )成( ),冠者( )五六人,童子( )六七人,浴乎沂,风( )乎舞雩,咏( )而归。”

同“暮”

已经

定

成年人

少年,未成年的男子

吹风

唱歌

夫子喟然( )叹曰:“吾与( )点也!”

叹息的样子

赞成

“曾皙,你怎么样 ”

(曾皙)弹奏瑟的声音渐渐稀疏,铿的一声,把瑟放下,站起来,回答说:“我和他们三人为政的才能不一样。”

孔子说:“那有什么关系呢 不过是各自谈谈自己的志向。”

(曾皙)说:“暮春时节,春天的衣服已经穿好了。成年人五六个,少年六七个,在沂水洗澡,在舞雩台上吹吹风,唱着歌回家。

孔子长叹一声说:“我赞成曾皙啊!”

“点,尔何如?”

鼓瑟希,铿尔,舍瑟而(表顺承)作,对曰:“异乎三子者之撰。”

子曰“何伤乎?亦各言其志也!”

曰:“莫春者,春服既成,冠(guàn)者五六人,童子六七人,浴乎沂(yí),风乎舞雩(yú),咏而(表修饰)归。”

夫子喟然叹曰:“吾与点也。”

孔子又问:“曾点,你怎么样?”

曾点将弹瑟的声音逐渐变稀疏,接着铿的一声,放下瑟直起身子回答说:“我和他们三位的才干不同呀。”

孔子说:“那有何妨呢?不过是各自谈谈自己的志向罢了。”

曾点说:“暮春时节,春天的衣服已经穿上。我和五六位成年人,六七个青少年,到沂河里洗洗澡,在舞雩台上吹吹风,唱着歌儿回来。”

孔子长叹一声说:“我赞成曾点的想法啊。”

二、四个学生分别讲自己的志向。

解释词语

三子者出,曾皙后( )。曾皙曰:“夫三子者之言何如?”

落在后面

(怎么样)

子曰:“亦各言其志也已矣( )。”

曰:“夫子何哂由也?”

曰:“为国以礼,其言不让,是故哂之。”

“唯求则非邦也与?”

“安见( )方六七十如五六十而非邦也者?”

语气助词连用,相当于“罢了”

怎见得

“唯( )赤则非邦也与?”

“宗庙会同,非诸侯而何?赤也为之小( ),孰能为之大?”

难道

形作动,小相

子路、冉有、公西华都出去了,曾皙最后走。曾皙问(孔子):“他们三位的话怎么样?

孔子说:“也不过是各自谈谈自己的志向罢了!"

(曾皙)说:“您为什么笑仲由呢 ”

(孔子)说:“治国要用礼,(可是)他(子路)的话毫不谦让,所以笑笑他。“

“难道冉有讲的不是国家的事吗 ”

“怎么见得纵横六七十里或五六十里就不是国家呢 ”

“难道公西华讲的不是国家的事吗 ”

“宗庙祭祀、朝见天子,不是诸侯国(的事)又是什么呢 如果公西华只能(替诸侯)做一个小司仪,那么谁能做大司仪呢?“

三子者出,曾晳后。

曾晳曰:“夫三子者之言何如?”

子曰:“亦各言其志也已矣!”

曰:“夫子何哂由也?”

曰:“为国以礼,其言不让,是故哂之。

唯(句首语气词)求则非邦也与(欤)?安见方六七十,如五六十而非也者?唯赤则非邦也与?宗庙会同,非诸侯而何?赤也为之小,孰能为之大?”

子路、冉有、公西华三个人都出去了,曾点留在后面。曾点问:“他们三位的话怎么样?”

孔子说:“也不过是各自谈谈自己的志向罢了。”

曾点说:“您为什么笑仲由呢?”

孔子说:“用礼治理国家,他说话却不谦让,所以我笑他。

难道冉求讲的就不是国家大事吗?怎见得纵横六七十里或者五六十里讲的就不是国家大事呢?公西赤所讲的不是国家大事吗?宗庙祭祀,朝见天子,不是诸侯的大事又是什么呢?如果公西赤只能做个小小的赞礼官,那么谁能做大事呢?”

三、写孔子对三人的评价。

1.重点实词:

1、摄乎大国之间

2、居则曰

3、 因之以饥馑

4、比及三年

5、夫子哂之

6、加之以师旅

7、吾与点也

8、何伤乎?

9、以俟君子

10、其言不让

等到

笑

加在……上

赞同

妨碍,妨害

等待

谦让

夹在

接着

闲居,平日

(1)孔子不以年长自居,而是先用温和自谦的话语打消学生们的顾虑,为他们创造了一个亲切、轻松、活跃的谈话环境,他说:“__________

, 。”

2.理解性填空

以吾一日长

乎尔

毋吾以也

(2)面对孔子的提问,个性鲁莽却又率直的子路最先回答:“千乘之国,摄乎大国之间, , ;由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。”

(3)对于子路的回答,孔子没有直接表态,而是“ ”,这既是暗示性的批评,又不伤其自尊。

加之以师旅

因之以饥馑

夫子哂之

(4)冉有比较谦虚,从他述志时说“ , ”可以看出来。

(5)面对孔子的询问,公西华认为自己能力不足,仍需要学习,对于宗庙祭祀之事,“ , ”。

如其礼乐

以俟君子

端章甫

愿为小相焉

(6)文中写曾皙弹奏瑟的声音渐渐稀疏下来的两句是“ ,

”。

鼓瑟希

铿尔

2.理解性填空

(7)文中写春天天气和暖,春天的衣服已经穿定了的句子是“ ,

”。

(8)面对孔子的询问,曾皙描绘了一幅在大自然里沐浴春风,一路酣歌的美丽动人的景象,文中写此内容的句子是“ , ,

”。

莫春者

春服既成

浴乎沂

风乎舞雩

咏而归

也!”

(9)文中,孔子最赞同曾皙的回答,从“________________________

”这句话可以看出来。

夫子喟然叹曰:“吾与点

(10)孔子认为“礼”在国家治理中有重要地位。在文中他嗤笑子路是因为子路“ , ”。

为国以礼

其言不让

2.理解性填空

3、翻译下列句子

(1)、以吾一日长乎尔,毋吾以也。居则曰:‘不吾知也!’如或知尔,则何以哉?

译文:因为我年纪比你们大些,人家不用我了。(你们)平日说:‘没有人了解我啊!’假如有人了解你们,那么(你们)打算怎么做呢?

(2)、子路率尔而对曰:“千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑;由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。”

译文:子路不假思索地回答说:“一个拥有一千辆兵车的(中等)国家,夹在(几个)大国之间,有别国军队来都打它,接下来(国内)又有饥荒;如果让我治理这个国家,等到三年,就可以使人人都有勇气,而且知道义理。

(3)、方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。

译文:一个纵横六七十里、或者五六十里(的小国),如果让我去治理,等到三年,可以使人发富足。至于礼乐教化,(自己的能力是不够的,)要等待君子(来推行了)。

(4)、宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。

译文:祭祀祖先的事,或者诸侯朝见天子,我愿意穿着礼服,戴着礼帽,做一个小司仪。

(5)、鼓瑟希,铿尔,舍瑟而作,对曰:“异乎三子者之撰。”

译文:(曾皙)弹奏瑟的声音渐渐稀疏了,铿的一声,把瑟放下,站起来,回答说:“我和他们三人为政的才能不一样。”

3、翻译下列句子

(6)、莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。

译文:暮春时节,春天的衣服已经穿好了。成年人五六个、少年六七个,到沂水去洗洗澡,在舞雩台上吹吹风,唱着歌回家。

(7)、为国以礼,其言不让,是故哂之。

译文:治国要用礼,(可是)他(子路)的话毫不谦让,所以笑笑他。

(8)、赤也为之小,孰能为之大?

译文:如果公西华只能(替诸侯)做一个小司仪,那么,谁能做大司仪呢?

3、翻译下列句子

(7)、为国以礼,其言不让,是故哂之。

译文:治国要用礼,(可是)他(子路)的话毫不谦让,所以笑笑他。

(8)、赤也为之小,孰能为之大?

译文:如果公西华只能(替诸侯)做一个小司仪,那么,谁能做大司仪呢?

3、翻译下列句子

4、指出下列句子的句式特点并解析:

(1)、不吾知也

——宾语前置:即“不知吾也”,不了解我们。(否定句中代词作宾语)

(2)、则何以哉

——宾语前置:即“则以何哉”,你们打算做点什么呢?(疑问句中代词作宾语)

(3)、浴乎沂

——状语后置:即“于沂浴”,在沂水中洗澡。

(4)、为国以礼

——状语后置:即“以礼为国”,用礼来治国。

文章主要围绕哪个字讨论?

如果第一段将它命名为“孔子问志”,那么接下来你将全文分为几部分,分别是什么“志”。

第一部分(从开头到“则何以哉”):

第二部分(从“子路率尔对曰”到“吾与点也”):

第三部分(从“三子者出”到结束):

(“志”字)

孔子问志。

弟子述志。

孔子评志。

四、初步品读,理解感悟

四、练习巩固、延伸拓展(练)

练习答案:1. D 解析 长:年长。

2. D 解析 A项“与”同“欤”。B项“莫”同“暮”。C项“希”同“稀”。

3. A 解析 乎:相当于介词“于”,译为“比”。

4. A 解析 A项“尔”是代词,你们。其他三项均是作词尾用。

5. C 解析 C项是状语后置句。其他三项均为宾语前置句。

6、(1)以吾一日长乎尔 毋吾以也 (2)加之以师旅 因之以饥馑(3)夫子哂之 (4)如其礼乐 以俟君子(5)端章甫 愿为小相焉 (6)莫春者 春服既成(7)浴乎沂 风乎舞雩 咏而归 (8)夫子喟然叹曰 吾与点也(9)为国以礼 其言不让

第二课时

一、学而不思则罔——合作探究

从子路、冉有、公西华的言谈中可以看出他们各自怎样的志向和什么性格特点?学生合作交流,师生明确。(评)

五、深入品读,理解感悟

(一)师生之志

1.下面是本文的结构导图,请结合文本填出空缺处的内容。

可使足民

富国

文明(礼治)

幸福

吾与点

(二)赏析人物形象

2.梳理本文内容,完成下面表格。

人物 人生理想 说话态度 形象特点

子路

冉有

公西华

曾皙

孔子

国家强大

坦率

心直口快,不谦让,自信心十足

国家富足

谦逊

态度谦逊,说话有分寸

国家文明

更加谦逊

谦恭有礼,娴于辞令

人民幸福

从容、优雅、潇洒

优雅潇洒,淡泊功名

礼乐社会,天下大同

平和亲切,循循善诱

热情善诱,因材施教;追求礼治

(三)、分析孔子的态度以及他评判学生的标准:(评)

1、孔子对四弟子的态度:

2、他评判学生的标准

对子路:

对冉有:

对公西华:

子路——哂之;冉有——叹之;公西华——惜之;曾皙——与之

赞成他的治国志向,但认为他谈话的内容和态度不够谦虚,这属于“其言不礼”。

没有正面加以评论,但可以看出是满意的。

认为他低估了自己完全可以担任更重要的工作。

3.曾皙说自己“异乎三子者之撰”,那么,他与其他三人的“异”表现在哪里呢?

答案: 子路等三人的“志”虽不尽相同,但都是讲为政。而曾皙的“志”与为政无关,他以形象的语言勾勒出一幅太平盛世的和乐景象,这一景象是对家国安宁、人民生活美好、人与自然和谐的充分展示。

4.孔子为什么会特别赞许曾皙之志?请结合课文以及下面的文字,简要评述孔子的志向。80个字左右。

颜渊、季路侍。子曰:“盍各言尔志?”子路曰:“愿车马衣轻裘与朋友共,敝之而无憾。”颜渊曰:“愿无伐善,无施劳。”子路曰:“愿闻子之志。”子曰:“老者安之,朋友信之,少者怀之。”

(选自《论语·公冶长》)

【译文】 颜渊、季路侍立于孔子身旁。孔子说:“何不各自谈谈你们的志向呢?”子路说:“愿把自己的车马衣裘与朋友共享,即使用坏了也不悔恨。”颜渊说:“愿不自夸长处,也不自夸功劳。”子路说:“希望听一听先生的志向。”孔子说:“对老者,使他们安逸;对朋友,信任他们;对年轻人,关心他们。”

答案 (1)观点一:因为曾皙的主张有不愿求仕的意思,与当时孔子的处境和心境相契合。孔子本有行道救世之心,但是屡屡不得志,所以他也产生过“道不行,乘桴浮于海”的想法。另外,曾皙的话描绘了一幅太平盛世图:民风趋淳,民德归厚,天下太平。这与孔子的“仁政”“礼乐”治国的思想完全合拍,所以孔子会不由自主地赞许曾皙的主张。

观点二:这是由于曾皙的主张有不求仕进之意,这与孔子当时的处境和心境相契。一般认为,这段话发生在孔子自卫返鲁之后的四年里(前484—前481)。此时孔子已年近七十,刚刚结束周游列国,除了短暂服务于卫、陈二国,没有得到任何统治者的垂青,回到鲁国,主政者也只是用他的学生而不想用他。他的救世理想始终得不到实现,因此他也产生过“道不行,乘桴浮于海”的念头。

观点三:上面两种观点的综合,认为曾皙的话,既切中孔子对理想生活的向往和追求,又暗合他的理想难以实现的悲哀和感伤。

(2)要点:①能准确把握孔子之“志”;②有观点且观点正确,见解深刻、独到;③能作出评价,言之成理;④语言通顺。

5.以现代观点看待四弟子的发言。(学生自主发言)

现代社会恐怕更需要子路对自己的自信,以及他敢创敢拼的勇气。但是谦虚仍然是美德。(子路:使人民勇于作战并懂得义理,他侧重于强国。冉有三年内使人民富足,他侧重于富民。公西华为小相,他侧重于以礼治邦。都侧重于“为政”。曾皙正在鼓瑟,表现他志向高洁,淡泊功名,他答非所问,不求为政,却描绘了一幅春游和乐图,可以说是为政的“效果”。)

6.名家评点

(1)仲尼与点,盖美其乐王道也。余人则志在诸侯,故仲尼不取。

——唐·韩愈、李翱合撰《论语笔解》

(2)四子侍坐,而夫子启以“如或知尔,则何以哉”,盖试言其用于世当何如也。三子皆言为国之事,皆答问之正也。曾皙孔门之狂者也,无意于世者也,故自言其潇洒之趣,此非答问之正也。夫子以行道救世为心,而时不我与。方与二三子私相讲授于寂寞之滨,乃忽闻曾皙浴沂归咏之言,若有得其浮海居夷之意,故不觉喟然而叹,盖其所感者深矣。所与虽点,而所以叹者,岂惟与点哉!继答曾皙之问,则力道三子之美,夫子岂以忘世自乐为贤,独与点而不与三子者哉?

——南宋·黄震《黄氏日钞》

(3)三子皆欲得国而治之,故夫子不取。曾点,狂者也,未必能为圣人之事,而能知夫子之志。故曰浴乎沂,风乎舞雩,咏而归,言乐而得其所也。孔子之志,在于老者安之,朋友信之,少者怀之,使万物莫不遂其性。曾点知之,故孔子喟然叹曰:吾与点也。——南宋·朱熹《四书集注》

四、练习巩固、延伸拓展(练)

补充空白处的内容

1.夫子对曾皙的话只有评判没有评价,我们来评价一下:

, , 是故与之。

示例:暮春风景,其乐融融,是故与之。

少长咸集,祭祀祈福,是故与之。

太平盛世,众生和乐,是故与之。

大同世界,文化传承,是故与之。

礼乐春风,沐浴清化,是故与之。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])