第5课安史之乱与唐朝衰亡 同步精品课堂卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 第5课安史之乱与唐朝衰亡 同步精品课堂卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 114.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-02-21 11:49:59 | ||

图片预览

文档简介

第5课 安史之乱与唐朝衰亡

命题人:xxx

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

第I卷(选择题)

请点击修改第I卷的文字说明

一、选择题

1.(2021·黑龙江齐齐哈尔·中考真题)“万国尽征戍,烽火被冈峦。积尸草木腥,流血川原丹。”这是杜甫《垂老别》中的诗句。该诗创作于唐朝由盛转衰的动乱时期。请问这场动乱是

A.大泽乡起义 B.安史之乱 C.黄巢起义 D.黄巾起义

2.(2021·湖南湖南·中考真题)辩证地评价历史人物和历史事件是学习历史的基本要求。有人认为“开元之世,几家给人足,一杨贵妃足以败之。”这一说法

A.全面分析了安史之乱的原因

B.客观指出了杨贵妃的过失

C.真实反映了重大人物的影响

D.掩盖了唐衰亡的根本原因

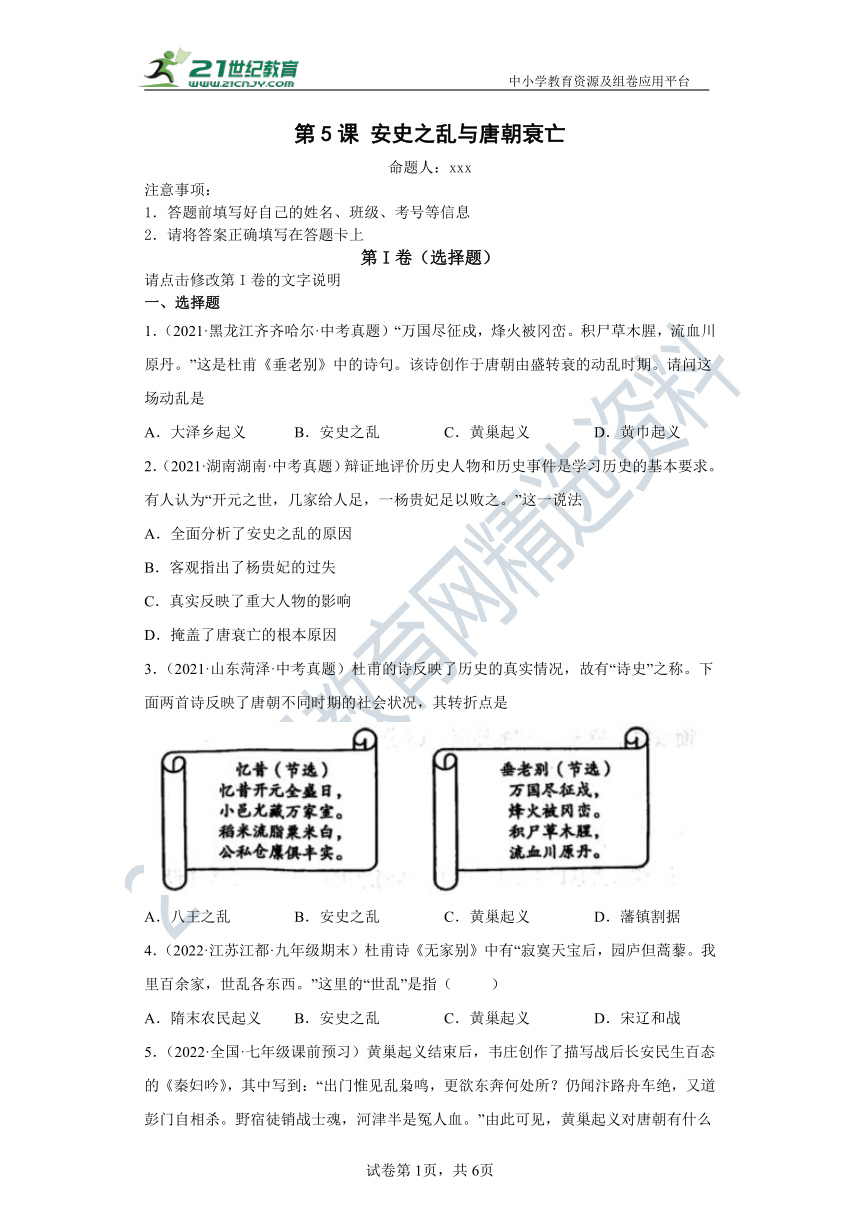

3.(2021·山东菏泽·中考真题)杜甫的诗反映了历史的真实情况,故有“诗史”之称。下面两首诗反映了唐朝不同时期的社会状况,其转折点是

A.八王之乱 B.安史之乱 C.黄巢起义 D.藩镇割据

4.(2022·江苏江都·九年级期末)杜甫诗《无家别》中有“寂寞天宝后,园庐但蒿藜。我里百余家,世乱各东西。”这里的“世乱”是指( )

A.隋末农民起义 B.安史之乱 C.黄巢起义 D.宋辽和战

5.(2022·全国·七年级课前预习)黄巢起义结束后,韦庄创作了描写战后长安民生百态的《秦妇吟》,其中写到:“出门惟见乱枭鸣,更欲东奔何处所?仍闻汴路舟车绝,又道彭门自相杀。野宿徒销战士魂,河津半是冤人血。”由此可见,黄巢起义对唐朝有什么影响?( )

A.沉重打击了唐王朝的统治 B.导致唐朝灭亡

C.摧毁了唐都城长安的经济 D.刺激唐朝振兴

6.(2022·全国·九年级专题练习)唐诗内容丰富,风格多样,具有鲜明的时代特色,其中以安史之乱为写作背景的诗句是

A.剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳 B.故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州

C.碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦 D.山重水复疑无路,柳暗花明又一村

7.(2022·全国·七年级课前预习)唐玄宗天宝年间,身兼三镇节度使的安禄山拥兵20万,而中央兵力却不满8万。这反映了当时唐朝

A.边镇社会秩序保持稳定 B.出现了外重内轻的局面

C.民族间交融进一步发展 D.启用少数民族首领为官

8.(2022·全国·七年级课前预习)“安史之乱”成为唐朝的转折点,从此盛唐的繁华已成为历史。随后唐朝出现了

A.社会经济迅速发展的局面 B.藩镇割据的分裂局面

C.宋朝国家统一的局面 D.闭关锁国的局面

9.(2022·全国·九年级专题练习)据史料记载,唐太宗晚年拒绝纳谏,武则天耗费巨大财力建造佛教器物,唐玄宗在位后期怠慢朝政、宠信奸臣。我们从中获得的历史认识,正确的是( )

A.三位帝王成就了“贞观之治” B.他们“政启开元治宏贞观”

C.封建帝王有明显的历史局限 D.武则天时朝政迅速走向腐败

10.(2022·全国·九年级专题练习)“安史之乱席卷了整个河北、中原和关中,这里此前是唐朝的经济中心。由于江南地区始终握在唐王朝手里,未受到破坏,故人口继续大规模南迁,中国经济重心南移加速,并且一直持续到了两宋时代。”这表明安史之乱( )

A.一直持续到了两宋时代 B.促使中国经济重心完成南移

C.江南社会生活遭到破坏 D.加速中国经济地理格局改变

11.(2022·全国·九年级专题练习)历史史实是指客观发生的历史事实,历史观点是对历史史实的认识。以下关于唐朝的历史,属于历史观点的是

A.618年, 李渊建立唐朝,定都长安

B.唐太宗时,将文成公主嫁给松费干

C.安史之乱使唐朝国势由盛转衰

D.唐代高僧鉴真东渡日本,传授佛经

12.(2022·全国·九年级专题练习)历史学家钱穆说:“安禄山的势力,是唐室用中国财富豢养成的胡兵团。此种胡兵团只吮吸了唐室的膏血,并没有受到唐室的教育。他们一旦羽翼长成,自然要扑到唐室的内地来。”明太祖朱元璋说:“昔玄宗内惑于声色,外蔽于权奸,以养成安史之乱。”这两则材料旨在说明安史之乱爆发的原因是

A.统治阶级内部存在矛盾;设立藩镇,边兵过重

B.民族矛盾;玄宗统治后期政治腐朽,精神堕落

C.设立藩镇边兵过重;玄宗统治后期政治腐朽,精神堕落

D.民族矛盾;统治阶级和被统治阶级矛盾激化

13.(2021·广东·惠州市大亚湾金澳中英文学校七年级阶段练习)“冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲”。是唐末农民起义领袖黄巢的诗句。唐末农民战争

A.平定了安史之乱 B.冲击了唐朝统治 C.形成了藩镇割据局面 D.推翻了唐朝统治

14.(2021·四川·中江县凯江中学校七年级阶段练习)读图,图中内容反映的中国古代王朝是

A.隋朝 B.唐朝 C.北宋 D.南宋

15.(2021·贵州·兴仁市真武山街道办事处黔龙学校七年级阶段练习)歌手河图在《不见长安》中唱道:“长安城有人歌诗三百,歌尽了悲欢”。此“悲”之后唐朝由盛转衰,导致唐朝由盛转衰的事件是

A.黄巢起义 B.安史之乱 C.赤壁之战 D.七国之乱

16.(2021·四川苍溪·七年级期末)与下面内容相关的历史事件是( )

时间:755-763年 人物:安禄山、史思明 影响:使唐朝的国势从此由盛转衰

A.八王之乱 B.黄巢起义 C.安史之乱 D.侯景之乱

17.(2021·山东青岛·中考真题)公元907年,一个在东方屹立了近三百年的庞大帝国轰然倒塌,中国进入了又一个分裂割据的乱世。这个“乱世”是( )

A.春秋战国时期 B.魏晋南北朝时期 C.五代十国时期 D.辽宋夏金元时期

18.(2021·山西翼城·七年级期末)2020年4月,纪录片《杜甫:中国最伟大的诗人》走红世界。他的诗不仅具有很高的文学价值,还有一定的历史价值,其中《垂老别》记载:“万国尽征戍,烽火被冈峦。积尸草木腥,流血川原丹。”导致这一景象出现的主要原因是( )

A.藩镇割据 B.宦官专权 C.安史之乱 D.黄巢起义

19.(2021·广东·河源市第二中学七年级期中)五代十国局面形成的主要历史根源是( )

A.唐未农民战争 B.藩镇割据 C.宦官专权 D.朋党之争

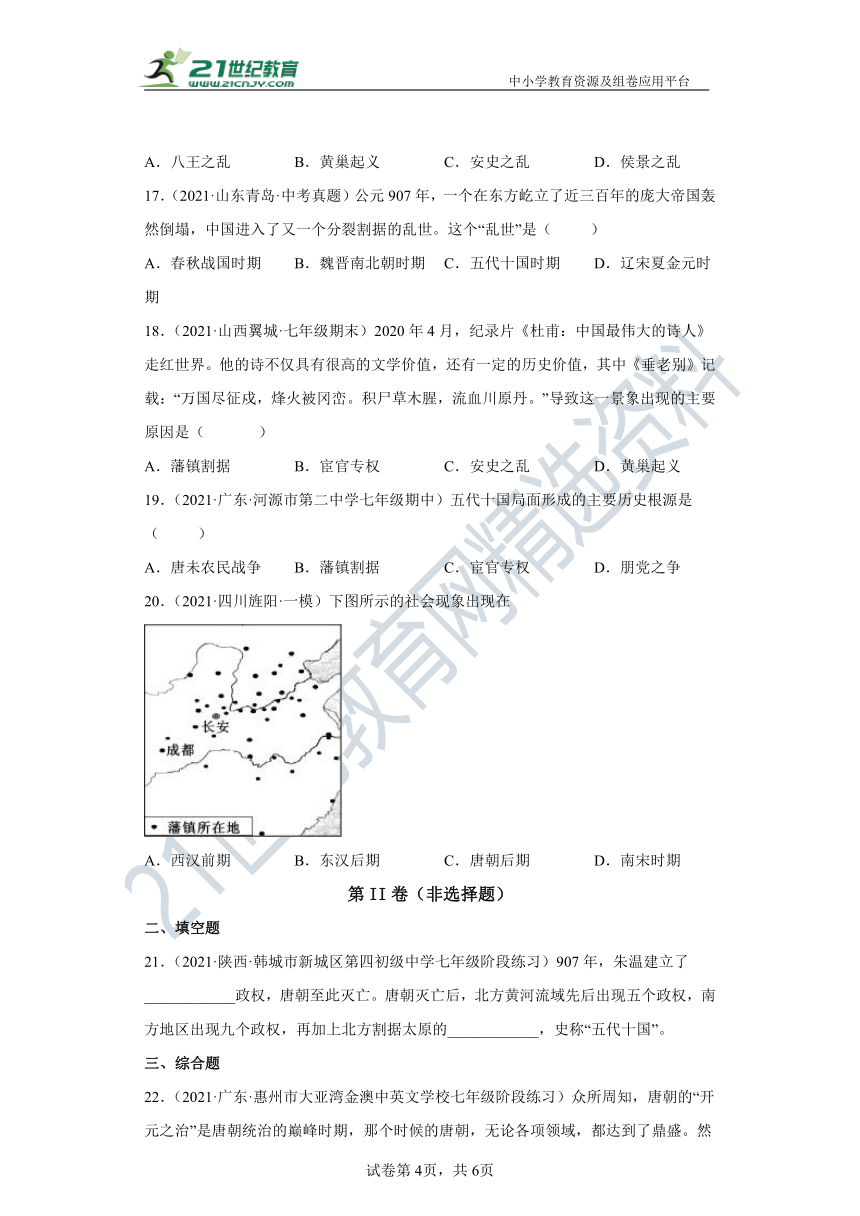

20.(2021·四川旌阳·一模)下图所示的社会现象出现在

A.西汉前期 B.东汉后期 C.唐朝后期 D.南宋时期

第II卷(非选择题)

二、填空题

21.(2021·陕西·韩城市新城区第四初级中学七年级阶段练习)907年,朱温建立了____________政权,唐朝至此灭亡。唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现五个政权,南方地区出现九个政权,再加上北方割据太原的____________,史称“五代十国”。

三、综合题

22.(2021·广东·惠州市大亚湾金澳中英文学校七年级阶段练习)众所周知,唐朝的“开元之治”是唐朝统治的巅峰时期,那个时候的唐朝,无论各项领域,都达到了鼎盛。然而,一场战争让这一片大好景象都画上了句号,唐朝皇帝李隆基撤出了长安城,天下大乱,8年之后,这场战争才结束。今天,我们一起探究这场战争发生的原因和影响。

[探原因]

材料一 (元和十四年)乙巳,上(宪宗)问宰相(崔群)“玄宗之政,先理而后乱,何也?”崔群对曰,“玄宗用姚崇、宋璟……则理,用……李林甫、杨国忠则乱。故用人得失,所系非轻

——司马光《资治通鉴》

材料二“(节度使)既有其土地,又有其人民,又有其甲兵,又有其财赋。”

——《新唐书》

材料三 开元之季,天宝以来,法令弛宽,兼并之蜂,有逾于汉成哀之间。

——杜佑《通典》

材料四 安禄山自称为“光明之神”的化身,并亲自主持粟特人聚落中群胡的祆教祭祀活动,使自己成为胡族百姓的宗教领袖。他利用宗教的力量来团聚辖境内外粟特胡众,利用“光明之神”的身份来号召民众,大量蕃兵胡将追随安禄山起兵反叛,不能不考虑“光明之神”感召的精神力量。

——荣新江《中古中国与外来文明》

【析影响】

材料五寂寞天宝后,园庐但蒿藜。我里百馀家,世乱各东西。存者无消息,死者为尘泥。

——杜甫《无家别》

材料六 宫室焚烧,十不存一,百曹荒废,曾无尺椽,中间畿内,不满千户。井邑榛棘,豺狼所睥,既乏军储,又鲜人力,东至郑、汴,达于徐方,北自怀覃,经于相土,人烟断绝,千里萧条。

——《旧唐书.郭子仪传》

(1)阅读上述四则材料,分析归纳出这场战争爆发的历史背景。

(2)材料反映了天宝年间的什么景象?“世乱”具体指仕么要实?

(3)结合材料五、六,分析“世乱”给唐朝社会带来什么危害?

23.(2021·全国·七年级课时练习)P26黄巢在青年时代写了一首《不第后赋菊》诗:

待到秋来九月八,我花开后百花杀。冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。

想一想:作者在诗中表达了什么样的愿望?

24.(2021·全国·七年级课时练习)安史之乱造成“人烟断绝,千里萧条”。杜甫诗《无家别》中有“寂寞天宝后,圆庐但蒿藜。我里百余家,世乱各东西……四邻何所有?一二老寡妻”之句。

想一想,这场战乱给人民造成了什么样的灾难?

25.(2021·福建翔安·七年级期末)阅读材料,完成下列要求。

材料 开元初,他注意节俭,反对铺张浪费。天宝时则骄奢淫逸,挥霍无度。在用人方面,玄宗不再是任人唯贤,而是专用投其所好者。李林甫、杨国忠都是因此而受重用的。面对各种社会问题,玄宗毫无改弦更张之意,仍然沉溺于酒色之中。唐玄宗本人的变化,是当时社会危机难以克服的主要原因。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

(1)根据材料,结合所学,指出唐朝由盛转衰的历史事件。

(2)你赞同作者的观点吗?请说明理由。

26.(2021·河南鹿邑·七年级期中)阅读下列材料,回答问题。

材料一:天宝(唐玄宗后期的年号)初年,中央禁军仅12万人,而边境十个军镇拥兵49万……胡人出身的边将安禄山身兼三镇节度使,拥兵15万……唐玄宗自杨贵妃入宫之后沉湎于饮酒声色之中,出现“春宵苦短日高起,从此君王不早朝”的现象。

材料二:“玄宗用姚崇、宋璟、张九龄则理,用宇文融、李林甫、杨国忠则乱。故用人得失,所系非轻。人皆以天宝十四年安禄山反为乱之始。臣独以为开元二十四年罢张九龄相,专任李林甫,此理乱之所分也。”

(1)根据材料一,归纳安史之乱爆发的原因。安史之乱历时几年之久?

(2)材料二说明唐朝衰亡的原因是什么?

(3)根据上述材料并结合所学知识,指出安史之乱的历史影响。

中小学教育资源及组卷应用平台

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】

依据题干关键信息“唐朝由盛转衰”并结合所学可知,开元末年之后,唐玄宗追求享乐,任人唯亲,朝廷日趋腐败。755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。持续八年之久的安史之乱,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫。唐朝的国势从此由盛转衰,各种矛盾越来越尖锐。唐朝的中央集权衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面,所以B项符合题意;A项发生在秦朝末年,排除;C项发生在唐朝末年,给唐朝以致命的打击,排除;D项发生在东汉末年,排除。故选B。

2.D

【详解】

根据题干信息“开元之世,几家给人足,一杨贵妃足以败之”,意思是把唐衰亡的责任加在杨贵妃的头上,结合所学知识可知,材料夸大了杨贵妃个人对唐朝由盛而衰的影响,掩盖了唐衰亡的根本原因。因为唐朝由盛转衰的原因是唐玄宗统治后期中央政治腐败,地方节度使拥兵自重,导致安史之乱和“藩镇割据",破坏了社会经济。选项D符合题意;安史之乱的原因,是因为开元末年唐玄宗追求享乐,任人唯亲,朝政日益腐败,A排除;杨贵妃的过失,在题干内容中没有体现,B排除;“真实反映了重大人物的影响”,与题干内容不符,C排除。故选D。

3.B

【详解】

根据诗句结合所学知识可知,诗句一反映的是开元盛世,唐玄宗统治前期,政治清明,经济空前繁荣,仓库充实,人口明显增加,唐朝进入全盛时期,历史上称为“开元盛世”。唐朝由盛转衰的转折点是安史之乱,唐玄宗末年,安禄山和史思明发动的历时8年之久的叛乱,史称安史之乱,B符合题意;八王之乱发生在西晋时期,A排除;黄巢起义发生在唐朝,C排除;安史之乱之后逐渐形成藩镇割据的局面,D排除。故选择B。

4.B

【详解】

根据所学可知,“天宝”是唐玄宗统治后期的年号,“世乱”指的是天宝之乱即安史之乱给唐朝带来的严重影响,B项正确;隋末农民起义、宋辽和战均与唐朝无关,排除AD项;黄巢起义发生在唐末,与唐玄宗统治无关,排除C项。故选B项。

5.A

【详解】

依据材料中的诗句内容并结合所学可知,唐末农民起义军在黄巢的领导下转战南北,并攻入长安,建立政权,给唐朝统治以致命的打击,A项正确;在黄巢领导的农民起义如火如荼时,原为农民起义军将领的朱温投降唐朝,被封为节度使,与其他藩镇一起镇压了黄巢起义,他逐渐控制朝政,陆续兼并了北方的大小割据势力,907年,朱温建立了后梁政权,唐朝灭亡,B项不符合题意,排除B项;唐玄宗后期,节度使势力膨胀,755年,安禄山和史思明发动叛乱,史称“安史之乱”,这场战乱持续八年之久,对社会经济造成极大地破坏,尤其是北方地区遭到浩劫,唐朝国势由盛转衰,C项与黄巢起义无关,排除C项;黄巢起义带给唐朝统治的是致命打击而非刺激其振兴,D项错误,排除D项。故选A项。

6.A

【详解】

剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳出自唐代诗人杜甫的诗篇《闻官军收河南河北》,其创作的背景是安史之乱,755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”A符合题意;故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州出自唐代诗人李白的诗篇《黄鹤楼送孟浩然之广陵》;碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦出自唐代诗人贺知章的《咏柳》;山重水复疑无路,柳暗花明又一村出自宋代诗人陆游的诗篇《游山西村》,排除BCD。故选A。

7.B

【详解】

根据“身兼三镇节度使的安禄山拥兵20万,而中央兵力却不满8万”可得出当时中央与地方力量对比失去平衡,形成外重内轻局面,B项正确;材料看不出社会秩序稳定,排除A项;材料与民 族间的交融无关,排除C项;D项不是材料主旨,排除D项。故选B项。

8.B

【详解】

结合所学知识可知,安史之乱是唐朝由盛转衰的转折点,该事件后,唐朝出现了藩镇割据的分裂局面,B正确,A排除;唐朝之后是五代十国,C排除;闭关锁国是清朝的对外政策,D排除。故选B。

9.C

【详解】

唐太宗重用贤才,虚心纳谏,但在晚年却拒绝纳谏。武则天当政期间,继续实行唐太宗发展农业生产、选拔贤才的政策,社会经济进一步发展,国力不断增强。武则天却耗费巨大财力建造佛教器物。唐玄宗统治前期出现了“开元盛世”的繁荣局面,统治后期却怠慢朝政、宠信奸臣,导致安史之乱爆发。从唐朝三位封建帝王身上,我们获得的历史认识是封建帝王有明显的历史局限,故C符合题意;唐太宗成就了“贞观之治”,排除A;武则天的统治“政启开元,治宏贞观”,排除B;武则天统治时期,社会经济进一步发展,国力不断增强。排除D。故选C。

10.D

【详解】

依据题干“故人口继续大规模南迁,中国经济重心南移加速,并且一直持续到了两宋时代”,结合所学知识,可知反映了安史之乱使得唐朝北方经济遭到严重的破坏,促使大批人口南迁,推动了中国经济重心南移,因此加速中国经济地理格局改变,D正确;题干反映的是安史之乱后人口大规模南迁的现象持续到了两宋时代,并不是指安史之乱持续到了两宋时代,A排除;中国经济重心完成南移是在南宋时期,B排除;题干反映的是安史之乱对北方经济和社会生活造成了破坏,而江南地区相对安定,C排除。故选D。

11.C

【详解】

根据所学可知,安史之乱使唐朝国势由盛转衰,这是对安史之乱这一历史史实的危害的评价和认识,属于历史观点,故C符合题意;618年, 李渊建立唐朝,定都长安,这是对唐朝建立的陈述,是史实,故A不符合题意;唐太宗时,将文成公主嫁给松费干,这是对唐和吐蕃和亲的陈述,是史实,故B不符合题意;唐代高僧鉴真东渡日本,传授佛经,这是对鉴真东渡的陈述,是史实,故D不符合题意。故选C。

12.B

【详解】

考查点:安史之乱【素材解读】明太祖朱元璋说:当年唐玄宗在宫内受杨贵妃等的迷惑,在朝廷上被杨国忠等权臣蒙蔽,政治的腐败,最终导致了安史之乱的爆发。

结合所学知识分析材料可知,钱穆的话主要强调的是唐朝与胡兵团之间固有的民族矛盾,“胡人”实力弱小便不敢轻举妄动,一旦羽翼丰满,则会对唐室内地宣战;明太祖的话则强调了唐玄宗统治后期政治腐朽的局面。综合两则材料内涵,得出安史之乱的原因是B项民族矛盾和政治腐朽,精神堕落。

【难点突破】

本题的难点在于对钱穆所表达话语中安禄山势力身份的界定,到底是属于“民族矛盾”还是“统治阶级内部矛盾”,要注意抓住材料信息“胡兵团”“只吮吸……并没有……”表达的是对民族之间的认同以及归附问题,因此其并不是“统治阶级内部矛盾”。

13.B

【详解】

据所学知识,唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,藩镇割据的态势越来越严重,中央已无论控制藩镇。人民赋税沉重,生活困苦,又遇到连年的灾荒,爆发大规模的起义,起义军在黄巢的领导下,攻入长安,建立政权,给唐朝统治以致命的打击,B项正确;安史之乱在唐中时期由节度使安禄山史思明为首爆发的反唐战争,它把鼎盛的大唐一步步走向没落,国家经济带来巨大损失,排除A项;安史之乱后,藩镇往往形成对抗中央的割据势力,排除C项;唐朝是被朱温推翻的,排除D项。故选B项。

14.B

【详解】

唐朝始于618年,灭亡于907年,唐朝著名盛世是贞观之治和开元盛世,安史之乱是唐朝由盛转衰的转折点,唐末有著名的黄巢起义,B项正确;隋朝是581年-618年,排除A项;北宋朝是960年-1127年,排除C项;南宋是1127年-1279年,排除D项。故选B项。

15.B

【详解】

根据所学可知,“安史之乱”持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫,唐朝的国势由盛转衰;唐朝中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面,B项正确;黄巢起义是唐末农民起义,起义给唐朝统治以致命打击,排除A项;赤壁之战奠定了三国鼎立形成的基础,排除C项;七国之乱发生在西汉汉景帝时,排除D项。故选B项。

16.C

【详解】

根据所学可知,在唐代,755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”,安史叛军接连内乱,最终于763年被平定,它使唐朝的国势从此由盛转衰,C项正确;八王之乱在西晋,黄巢起义加速了唐朝的灭亡,侯景之乱在南朝,排除ABD三项。故选C项。

17.C

【详解】

根据材料“公元907年,一个在东方屹立了近三百年的庞大帝国轰然倒塌”并结合所学可知,907年藩镇将领朱温篡唐,唐朝覆亡,唐朝灭亡后,中国开始了五代十国的战乱分裂时期,C项正确;唐朝灭亡后,中国进入五代十国时期,而非春秋战国、魏晋南北朝、辽宋夏金元时期,排除ABD项。故选C项。

18.C

【详解】结合所学内容可知,杜甫生活的时期经历了安史之乱,所以导致“万国尽征戍,烽火被冈峦。积尸草木腥,流血川原丹”的是战争的出现,即安史之乱,C项正确;藩镇割据和宦官专权是在安史之乱之后,排除AB项;杜甫生活的时期没有黄巢起义,排除D项。故选C项。

19.B

【详解】

根据所学知识可知,五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续,因此五代十国局面形成的主要历史根源是藩镇割据,B项正确;唐末农民战争不是五代十国局面形成的主要原因,排除A项;宦官专权与五代十国局面形成没有直接关系,排除C项;五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续,因此五代十国局面形成的主要历史根源是藩镇割据,而不是朋党之争,排除D项。故选B项。

20.C

【详解】根据地图信息,所学知识可知:唐朝末年藩镇节度使拥兵自重,出现藩镇割据局面,导致北方地区战乱不断,社会动荡,人口大量南迁,经济重心逐渐南移。C项正确;西汉前期采用郡国并行制,排除A项;东汉后期的政治特点是外戚宦官交替专权,排除B项;南宋时期是与少数民族政权并立时期,排除D项。故选C项。

21. 后梁 北汉

【详解】依据所学可知,907年,朱温建立了后梁政权,唐朝至此灭亡。唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现了五个政权,南方地区出现九个政权,再加上北方割据太原的北汉,史称“五代十国”。

22.(1)唐玄宗后期追求享乐,任人唯亲,朝政腐败,节度使势力膨胀,中央与地方形成外重内轻的局面,土地兼并程度严重,社会矛盾尖锐。

(2)反映了天宝年间遭逢乱世,乡亲四处逃难,田园房屋荒废,满目凄凉的景象。“世乱”是指是安史之乱。

(3)持续八年之久的安史之乱,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫,生产大受摧残,田地大量荒废,人民流离失所,唐朝的国势从此有强盛转向衰落,逐渐形成了藩镇割据的局面。

【分析】

(1)

材料中“故用人得失,所系非轻”“(节度使)既有其土地,又有其人民,又有其甲兵,又有其财赋”“兼并之蜂,有逾于汉成哀之间”等内容,结合所学知识,唐玄宗后期追求享乐,任人唯亲,朝政腐败,节度使势力膨胀,中央与地方形成外重内轻的局面,土地兼并程度严重,社会矛盾尖锐,最终爆发了安史之乱。

(2)

根据材料中“园庐但蒿藜”“世乱各东西”等内容,可以得出天宝年间遭逢乱世,乡亲四处处逃难,田园房屋荒废,满目凄凉的景象。“世乱”是指唐玄宗后期,安禄山等节度使爆发安史之乱。

(3)

根据材料中“园庐但蒿藜”“世乱各东西”“ 宫室焚烧,十不存一,百曹荒废”等内容,结合所学知识,可以得出持续八年之久的安史之乱,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫,生产大受摧残,田地大量荒废,人民流离失所,唐朝的国势从此有强盛转向衰落,逐渐形成了藩镇割据的局面。

23.这首诗以菊喻志,借物抒怀,通过刻画菊花的形象,歌颂菊花的威武精神,表现了作者等待时机改天换地的英雄气魄。

【解析】

略

24.安史之乱给社会经济造成了极大破坏,尤其使广大北方地区田地荒芜,十室九空,人民家破人亡,流离失所。

【解析】

略

25.(1)安史之乱

(2)判断:赞同理由:唐玄宗统治后期,骄奢淫逸,挥霍无度,专用投其所好者,如:李林甫、杨国忠。面对各种社会问题,他毫无改弦更张之意,仍然沉溺于酒色之中。唐玄宗本人的变化,导致了政治腐败,是当时社会危机难以克服的主要原因。

【详解】(1)结合所学内容可知,导致唐朝由盛转衰的事件是安史之乱

(2)根据“唐玄宗本人的变化,是当时社会危机难以克服的主要原因”可知作者认为唐朝的社会危机是因为唐玄宗本人的变化。对于这一观点可以选择赞同,也可以反对。如果选择赞同,理由可从唐玄宗统治后期,骄奢淫逸,挥霍无度,专用投其所好者,如:李林甫、杨国忠。面对各种社会问题,他毫无改弦更张之意,仍然沉溺于酒色之中等方面总结。如果选择反对,应该阐述,社会危机的出现是多方面因素共同作用的结果,并不是由某一个人决定的。

26.(1)中央与地方的力量对比失衡,形成外重内轻的局面。唐玄宗沉迷酒色,荒废朝政。八年之久。

(2)任人唯亲朝政腐败。(大意相同即可)

(3)安史之乱对社会经济造成极大破坏;使唐朝由盛转衰;逐渐形成了藩镇割据的局面,进一步削弱了中央的力量。(大意相同即可)

【详解】(1)根据“中央禁军仅12万人,而边境十个军镇拥兵49万……”可得出中央与地方的力量对比失衡,形成外重内轻的局面。根据“唐玄宗自杨贵妃入宫之后沉湎于饮酒声色之中”可得出唐玄宗沉迷酒色,荒废朝政八年之久。

(2)根据“臣独以为开元二十四年罢张九龄相,专任李林甫,此理乱之所分也”可得出任人唯亲朝政腐败。

(3)根据所学,可概括得出安史之乱对社会经济造成极大破坏;使唐朝由盛转衰;逐渐形成了藩镇割据的局面,进一步削弱了中央的力量。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

命题人:xxx

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

第I卷(选择题)

请点击修改第I卷的文字说明

一、选择题

1.(2021·黑龙江齐齐哈尔·中考真题)“万国尽征戍,烽火被冈峦。积尸草木腥,流血川原丹。”这是杜甫《垂老别》中的诗句。该诗创作于唐朝由盛转衰的动乱时期。请问这场动乱是

A.大泽乡起义 B.安史之乱 C.黄巢起义 D.黄巾起义

2.(2021·湖南湖南·中考真题)辩证地评价历史人物和历史事件是学习历史的基本要求。有人认为“开元之世,几家给人足,一杨贵妃足以败之。”这一说法

A.全面分析了安史之乱的原因

B.客观指出了杨贵妃的过失

C.真实反映了重大人物的影响

D.掩盖了唐衰亡的根本原因

3.(2021·山东菏泽·中考真题)杜甫的诗反映了历史的真实情况,故有“诗史”之称。下面两首诗反映了唐朝不同时期的社会状况,其转折点是

A.八王之乱 B.安史之乱 C.黄巢起义 D.藩镇割据

4.(2022·江苏江都·九年级期末)杜甫诗《无家别》中有“寂寞天宝后,园庐但蒿藜。我里百余家,世乱各东西。”这里的“世乱”是指( )

A.隋末农民起义 B.安史之乱 C.黄巢起义 D.宋辽和战

5.(2022·全国·七年级课前预习)黄巢起义结束后,韦庄创作了描写战后长安民生百态的《秦妇吟》,其中写到:“出门惟见乱枭鸣,更欲东奔何处所?仍闻汴路舟车绝,又道彭门自相杀。野宿徒销战士魂,河津半是冤人血。”由此可见,黄巢起义对唐朝有什么影响?( )

A.沉重打击了唐王朝的统治 B.导致唐朝灭亡

C.摧毁了唐都城长安的经济 D.刺激唐朝振兴

6.(2022·全国·九年级专题练习)唐诗内容丰富,风格多样,具有鲜明的时代特色,其中以安史之乱为写作背景的诗句是

A.剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳 B.故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州

C.碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦 D.山重水复疑无路,柳暗花明又一村

7.(2022·全国·七年级课前预习)唐玄宗天宝年间,身兼三镇节度使的安禄山拥兵20万,而中央兵力却不满8万。这反映了当时唐朝

A.边镇社会秩序保持稳定 B.出现了外重内轻的局面

C.民族间交融进一步发展 D.启用少数民族首领为官

8.(2022·全国·七年级课前预习)“安史之乱”成为唐朝的转折点,从此盛唐的繁华已成为历史。随后唐朝出现了

A.社会经济迅速发展的局面 B.藩镇割据的分裂局面

C.宋朝国家统一的局面 D.闭关锁国的局面

9.(2022·全国·九年级专题练习)据史料记载,唐太宗晚年拒绝纳谏,武则天耗费巨大财力建造佛教器物,唐玄宗在位后期怠慢朝政、宠信奸臣。我们从中获得的历史认识,正确的是( )

A.三位帝王成就了“贞观之治” B.他们“政启开元治宏贞观”

C.封建帝王有明显的历史局限 D.武则天时朝政迅速走向腐败

10.(2022·全国·九年级专题练习)“安史之乱席卷了整个河北、中原和关中,这里此前是唐朝的经济中心。由于江南地区始终握在唐王朝手里,未受到破坏,故人口继续大规模南迁,中国经济重心南移加速,并且一直持续到了两宋时代。”这表明安史之乱( )

A.一直持续到了两宋时代 B.促使中国经济重心完成南移

C.江南社会生活遭到破坏 D.加速中国经济地理格局改变

11.(2022·全国·九年级专题练习)历史史实是指客观发生的历史事实,历史观点是对历史史实的认识。以下关于唐朝的历史,属于历史观点的是

A.618年, 李渊建立唐朝,定都长安

B.唐太宗时,将文成公主嫁给松费干

C.安史之乱使唐朝国势由盛转衰

D.唐代高僧鉴真东渡日本,传授佛经

12.(2022·全国·九年级专题练习)历史学家钱穆说:“安禄山的势力,是唐室用中国财富豢养成的胡兵团。此种胡兵团只吮吸了唐室的膏血,并没有受到唐室的教育。他们一旦羽翼长成,自然要扑到唐室的内地来。”明太祖朱元璋说:“昔玄宗内惑于声色,外蔽于权奸,以养成安史之乱。”这两则材料旨在说明安史之乱爆发的原因是

A.统治阶级内部存在矛盾;设立藩镇,边兵过重

B.民族矛盾;玄宗统治后期政治腐朽,精神堕落

C.设立藩镇边兵过重;玄宗统治后期政治腐朽,精神堕落

D.民族矛盾;统治阶级和被统治阶级矛盾激化

13.(2021·广东·惠州市大亚湾金澳中英文学校七年级阶段练习)“冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲”。是唐末农民起义领袖黄巢的诗句。唐末农民战争

A.平定了安史之乱 B.冲击了唐朝统治 C.形成了藩镇割据局面 D.推翻了唐朝统治

14.(2021·四川·中江县凯江中学校七年级阶段练习)读图,图中内容反映的中国古代王朝是

A.隋朝 B.唐朝 C.北宋 D.南宋

15.(2021·贵州·兴仁市真武山街道办事处黔龙学校七年级阶段练习)歌手河图在《不见长安》中唱道:“长安城有人歌诗三百,歌尽了悲欢”。此“悲”之后唐朝由盛转衰,导致唐朝由盛转衰的事件是

A.黄巢起义 B.安史之乱 C.赤壁之战 D.七国之乱

16.(2021·四川苍溪·七年级期末)与下面内容相关的历史事件是( )

时间:755-763年 人物:安禄山、史思明 影响:使唐朝的国势从此由盛转衰

A.八王之乱 B.黄巢起义 C.安史之乱 D.侯景之乱

17.(2021·山东青岛·中考真题)公元907年,一个在东方屹立了近三百年的庞大帝国轰然倒塌,中国进入了又一个分裂割据的乱世。这个“乱世”是( )

A.春秋战国时期 B.魏晋南北朝时期 C.五代十国时期 D.辽宋夏金元时期

18.(2021·山西翼城·七年级期末)2020年4月,纪录片《杜甫:中国最伟大的诗人》走红世界。他的诗不仅具有很高的文学价值,还有一定的历史价值,其中《垂老别》记载:“万国尽征戍,烽火被冈峦。积尸草木腥,流血川原丹。”导致这一景象出现的主要原因是( )

A.藩镇割据 B.宦官专权 C.安史之乱 D.黄巢起义

19.(2021·广东·河源市第二中学七年级期中)五代十国局面形成的主要历史根源是( )

A.唐未农民战争 B.藩镇割据 C.宦官专权 D.朋党之争

20.(2021·四川旌阳·一模)下图所示的社会现象出现在

A.西汉前期 B.东汉后期 C.唐朝后期 D.南宋时期

第II卷(非选择题)

二、填空题

21.(2021·陕西·韩城市新城区第四初级中学七年级阶段练习)907年,朱温建立了____________政权,唐朝至此灭亡。唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现五个政权,南方地区出现九个政权,再加上北方割据太原的____________,史称“五代十国”。

三、综合题

22.(2021·广东·惠州市大亚湾金澳中英文学校七年级阶段练习)众所周知,唐朝的“开元之治”是唐朝统治的巅峰时期,那个时候的唐朝,无论各项领域,都达到了鼎盛。然而,一场战争让这一片大好景象都画上了句号,唐朝皇帝李隆基撤出了长安城,天下大乱,8年之后,这场战争才结束。今天,我们一起探究这场战争发生的原因和影响。

[探原因]

材料一 (元和十四年)乙巳,上(宪宗)问宰相(崔群)“玄宗之政,先理而后乱,何也?”崔群对曰,“玄宗用姚崇、宋璟……则理,用……李林甫、杨国忠则乱。故用人得失,所系非轻

——司马光《资治通鉴》

材料二“(节度使)既有其土地,又有其人民,又有其甲兵,又有其财赋。”

——《新唐书》

材料三 开元之季,天宝以来,法令弛宽,兼并之蜂,有逾于汉成哀之间。

——杜佑《通典》

材料四 安禄山自称为“光明之神”的化身,并亲自主持粟特人聚落中群胡的祆教祭祀活动,使自己成为胡族百姓的宗教领袖。他利用宗教的力量来团聚辖境内外粟特胡众,利用“光明之神”的身份来号召民众,大量蕃兵胡将追随安禄山起兵反叛,不能不考虑“光明之神”感召的精神力量。

——荣新江《中古中国与外来文明》

【析影响】

材料五寂寞天宝后,园庐但蒿藜。我里百馀家,世乱各东西。存者无消息,死者为尘泥。

——杜甫《无家别》

材料六 宫室焚烧,十不存一,百曹荒废,曾无尺椽,中间畿内,不满千户。井邑榛棘,豺狼所睥,既乏军储,又鲜人力,东至郑、汴,达于徐方,北自怀覃,经于相土,人烟断绝,千里萧条。

——《旧唐书.郭子仪传》

(1)阅读上述四则材料,分析归纳出这场战争爆发的历史背景。

(2)材料反映了天宝年间的什么景象?“世乱”具体指仕么要实?

(3)结合材料五、六,分析“世乱”给唐朝社会带来什么危害?

23.(2021·全国·七年级课时练习)P26黄巢在青年时代写了一首《不第后赋菊》诗:

待到秋来九月八,我花开后百花杀。冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。

想一想:作者在诗中表达了什么样的愿望?

24.(2021·全国·七年级课时练习)安史之乱造成“人烟断绝,千里萧条”。杜甫诗《无家别》中有“寂寞天宝后,圆庐但蒿藜。我里百余家,世乱各东西……四邻何所有?一二老寡妻”之句。

想一想,这场战乱给人民造成了什么样的灾难?

25.(2021·福建翔安·七年级期末)阅读材料,完成下列要求。

材料 开元初,他注意节俭,反对铺张浪费。天宝时则骄奢淫逸,挥霍无度。在用人方面,玄宗不再是任人唯贤,而是专用投其所好者。李林甫、杨国忠都是因此而受重用的。面对各种社会问题,玄宗毫无改弦更张之意,仍然沉溺于酒色之中。唐玄宗本人的变化,是当时社会危机难以克服的主要原因。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

(1)根据材料,结合所学,指出唐朝由盛转衰的历史事件。

(2)你赞同作者的观点吗?请说明理由。

26.(2021·河南鹿邑·七年级期中)阅读下列材料,回答问题。

材料一:天宝(唐玄宗后期的年号)初年,中央禁军仅12万人,而边境十个军镇拥兵49万……胡人出身的边将安禄山身兼三镇节度使,拥兵15万……唐玄宗自杨贵妃入宫之后沉湎于饮酒声色之中,出现“春宵苦短日高起,从此君王不早朝”的现象。

材料二:“玄宗用姚崇、宋璟、张九龄则理,用宇文融、李林甫、杨国忠则乱。故用人得失,所系非轻。人皆以天宝十四年安禄山反为乱之始。臣独以为开元二十四年罢张九龄相,专任李林甫,此理乱之所分也。”

(1)根据材料一,归纳安史之乱爆发的原因。安史之乱历时几年之久?

(2)材料二说明唐朝衰亡的原因是什么?

(3)根据上述材料并结合所学知识,指出安史之乱的历史影响。

中小学教育资源及组卷应用平台

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】

依据题干关键信息“唐朝由盛转衰”并结合所学可知,开元末年之后,唐玄宗追求享乐,任人唯亲,朝廷日趋腐败。755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。持续八年之久的安史之乱,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫。唐朝的国势从此由盛转衰,各种矛盾越来越尖锐。唐朝的中央集权衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面,所以B项符合题意;A项发生在秦朝末年,排除;C项发生在唐朝末年,给唐朝以致命的打击,排除;D项发生在东汉末年,排除。故选B。

2.D

【详解】

根据题干信息“开元之世,几家给人足,一杨贵妃足以败之”,意思是把唐衰亡的责任加在杨贵妃的头上,结合所学知识可知,材料夸大了杨贵妃个人对唐朝由盛而衰的影响,掩盖了唐衰亡的根本原因。因为唐朝由盛转衰的原因是唐玄宗统治后期中央政治腐败,地方节度使拥兵自重,导致安史之乱和“藩镇割据",破坏了社会经济。选项D符合题意;安史之乱的原因,是因为开元末年唐玄宗追求享乐,任人唯亲,朝政日益腐败,A排除;杨贵妃的过失,在题干内容中没有体现,B排除;“真实反映了重大人物的影响”,与题干内容不符,C排除。故选D。

3.B

【详解】

根据诗句结合所学知识可知,诗句一反映的是开元盛世,唐玄宗统治前期,政治清明,经济空前繁荣,仓库充实,人口明显增加,唐朝进入全盛时期,历史上称为“开元盛世”。唐朝由盛转衰的转折点是安史之乱,唐玄宗末年,安禄山和史思明发动的历时8年之久的叛乱,史称安史之乱,B符合题意;八王之乱发生在西晋时期,A排除;黄巢起义发生在唐朝,C排除;安史之乱之后逐渐形成藩镇割据的局面,D排除。故选择B。

4.B

【详解】

根据所学可知,“天宝”是唐玄宗统治后期的年号,“世乱”指的是天宝之乱即安史之乱给唐朝带来的严重影响,B项正确;隋末农民起义、宋辽和战均与唐朝无关,排除AD项;黄巢起义发生在唐末,与唐玄宗统治无关,排除C项。故选B项。

5.A

【详解】

依据材料中的诗句内容并结合所学可知,唐末农民起义军在黄巢的领导下转战南北,并攻入长安,建立政权,给唐朝统治以致命的打击,A项正确;在黄巢领导的农民起义如火如荼时,原为农民起义军将领的朱温投降唐朝,被封为节度使,与其他藩镇一起镇压了黄巢起义,他逐渐控制朝政,陆续兼并了北方的大小割据势力,907年,朱温建立了后梁政权,唐朝灭亡,B项不符合题意,排除B项;唐玄宗后期,节度使势力膨胀,755年,安禄山和史思明发动叛乱,史称“安史之乱”,这场战乱持续八年之久,对社会经济造成极大地破坏,尤其是北方地区遭到浩劫,唐朝国势由盛转衰,C项与黄巢起义无关,排除C项;黄巢起义带给唐朝统治的是致命打击而非刺激其振兴,D项错误,排除D项。故选A项。

6.A

【详解】

剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳出自唐代诗人杜甫的诗篇《闻官军收河南河北》,其创作的背景是安史之乱,755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”A符合题意;故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州出自唐代诗人李白的诗篇《黄鹤楼送孟浩然之广陵》;碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦出自唐代诗人贺知章的《咏柳》;山重水复疑无路,柳暗花明又一村出自宋代诗人陆游的诗篇《游山西村》,排除BCD。故选A。

7.B

【详解】

根据“身兼三镇节度使的安禄山拥兵20万,而中央兵力却不满8万”可得出当时中央与地方力量对比失去平衡,形成外重内轻局面,B项正确;材料看不出社会秩序稳定,排除A项;材料与民 族间的交融无关,排除C项;D项不是材料主旨,排除D项。故选B项。

8.B

【详解】

结合所学知识可知,安史之乱是唐朝由盛转衰的转折点,该事件后,唐朝出现了藩镇割据的分裂局面,B正确,A排除;唐朝之后是五代十国,C排除;闭关锁国是清朝的对外政策,D排除。故选B。

9.C

【详解】

唐太宗重用贤才,虚心纳谏,但在晚年却拒绝纳谏。武则天当政期间,继续实行唐太宗发展农业生产、选拔贤才的政策,社会经济进一步发展,国力不断增强。武则天却耗费巨大财力建造佛教器物。唐玄宗统治前期出现了“开元盛世”的繁荣局面,统治后期却怠慢朝政、宠信奸臣,导致安史之乱爆发。从唐朝三位封建帝王身上,我们获得的历史认识是封建帝王有明显的历史局限,故C符合题意;唐太宗成就了“贞观之治”,排除A;武则天的统治“政启开元,治宏贞观”,排除B;武则天统治时期,社会经济进一步发展,国力不断增强。排除D。故选C。

10.D

【详解】

依据题干“故人口继续大规模南迁,中国经济重心南移加速,并且一直持续到了两宋时代”,结合所学知识,可知反映了安史之乱使得唐朝北方经济遭到严重的破坏,促使大批人口南迁,推动了中国经济重心南移,因此加速中国经济地理格局改变,D正确;题干反映的是安史之乱后人口大规模南迁的现象持续到了两宋时代,并不是指安史之乱持续到了两宋时代,A排除;中国经济重心完成南移是在南宋时期,B排除;题干反映的是安史之乱对北方经济和社会生活造成了破坏,而江南地区相对安定,C排除。故选D。

11.C

【详解】

根据所学可知,安史之乱使唐朝国势由盛转衰,这是对安史之乱这一历史史实的危害的评价和认识,属于历史观点,故C符合题意;618年, 李渊建立唐朝,定都长安,这是对唐朝建立的陈述,是史实,故A不符合题意;唐太宗时,将文成公主嫁给松费干,这是对唐和吐蕃和亲的陈述,是史实,故B不符合题意;唐代高僧鉴真东渡日本,传授佛经,这是对鉴真东渡的陈述,是史实,故D不符合题意。故选C。

12.B

【详解】

考查点:安史之乱【素材解读】明太祖朱元璋说:当年唐玄宗在宫内受杨贵妃等的迷惑,在朝廷上被杨国忠等权臣蒙蔽,政治的腐败,最终导致了安史之乱的爆发。

结合所学知识分析材料可知,钱穆的话主要强调的是唐朝与胡兵团之间固有的民族矛盾,“胡人”实力弱小便不敢轻举妄动,一旦羽翼丰满,则会对唐室内地宣战;明太祖的话则强调了唐玄宗统治后期政治腐朽的局面。综合两则材料内涵,得出安史之乱的原因是B项民族矛盾和政治腐朽,精神堕落。

【难点突破】

本题的难点在于对钱穆所表达话语中安禄山势力身份的界定,到底是属于“民族矛盾”还是“统治阶级内部矛盾”,要注意抓住材料信息“胡兵团”“只吮吸……并没有……”表达的是对民族之间的认同以及归附问题,因此其并不是“统治阶级内部矛盾”。

13.B

【详解】

据所学知识,唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,藩镇割据的态势越来越严重,中央已无论控制藩镇。人民赋税沉重,生活困苦,又遇到连年的灾荒,爆发大规模的起义,起义军在黄巢的领导下,攻入长安,建立政权,给唐朝统治以致命的打击,B项正确;安史之乱在唐中时期由节度使安禄山史思明为首爆发的反唐战争,它把鼎盛的大唐一步步走向没落,国家经济带来巨大损失,排除A项;安史之乱后,藩镇往往形成对抗中央的割据势力,排除C项;唐朝是被朱温推翻的,排除D项。故选B项。

14.B

【详解】

唐朝始于618年,灭亡于907年,唐朝著名盛世是贞观之治和开元盛世,安史之乱是唐朝由盛转衰的转折点,唐末有著名的黄巢起义,B项正确;隋朝是581年-618年,排除A项;北宋朝是960年-1127年,排除C项;南宋是1127年-1279年,排除D项。故选B项。

15.B

【详解】

根据所学可知,“安史之乱”持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫,唐朝的国势由盛转衰;唐朝中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面,B项正确;黄巢起义是唐末农民起义,起义给唐朝统治以致命打击,排除A项;赤壁之战奠定了三国鼎立形成的基础,排除C项;七国之乱发生在西汉汉景帝时,排除D项。故选B项。

16.C

【详解】

根据所学可知,在唐代,755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”,安史叛军接连内乱,最终于763年被平定,它使唐朝的国势从此由盛转衰,C项正确;八王之乱在西晋,黄巢起义加速了唐朝的灭亡,侯景之乱在南朝,排除ABD三项。故选C项。

17.C

【详解】

根据材料“公元907年,一个在东方屹立了近三百年的庞大帝国轰然倒塌”并结合所学可知,907年藩镇将领朱温篡唐,唐朝覆亡,唐朝灭亡后,中国开始了五代十国的战乱分裂时期,C项正确;唐朝灭亡后,中国进入五代十国时期,而非春秋战国、魏晋南北朝、辽宋夏金元时期,排除ABD项。故选C项。

18.C

【详解】结合所学内容可知,杜甫生活的时期经历了安史之乱,所以导致“万国尽征戍,烽火被冈峦。积尸草木腥,流血川原丹”的是战争的出现,即安史之乱,C项正确;藩镇割据和宦官专权是在安史之乱之后,排除AB项;杜甫生活的时期没有黄巢起义,排除D项。故选C项。

19.B

【详解】

根据所学知识可知,五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续,因此五代十国局面形成的主要历史根源是藩镇割据,B项正确;唐末农民战争不是五代十国局面形成的主要原因,排除A项;宦官专权与五代十国局面形成没有直接关系,排除C项;五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续,因此五代十国局面形成的主要历史根源是藩镇割据,而不是朋党之争,排除D项。故选B项。

20.C

【详解】根据地图信息,所学知识可知:唐朝末年藩镇节度使拥兵自重,出现藩镇割据局面,导致北方地区战乱不断,社会动荡,人口大量南迁,经济重心逐渐南移。C项正确;西汉前期采用郡国并行制,排除A项;东汉后期的政治特点是外戚宦官交替专权,排除B项;南宋时期是与少数民族政权并立时期,排除D项。故选C项。

21. 后梁 北汉

【详解】依据所学可知,907年,朱温建立了后梁政权,唐朝至此灭亡。唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现了五个政权,南方地区出现九个政权,再加上北方割据太原的北汉,史称“五代十国”。

22.(1)唐玄宗后期追求享乐,任人唯亲,朝政腐败,节度使势力膨胀,中央与地方形成外重内轻的局面,土地兼并程度严重,社会矛盾尖锐。

(2)反映了天宝年间遭逢乱世,乡亲四处逃难,田园房屋荒废,满目凄凉的景象。“世乱”是指是安史之乱。

(3)持续八年之久的安史之乱,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫,生产大受摧残,田地大量荒废,人民流离失所,唐朝的国势从此有强盛转向衰落,逐渐形成了藩镇割据的局面。

【分析】

(1)

材料中“故用人得失,所系非轻”“(节度使)既有其土地,又有其人民,又有其甲兵,又有其财赋”“兼并之蜂,有逾于汉成哀之间”等内容,结合所学知识,唐玄宗后期追求享乐,任人唯亲,朝政腐败,节度使势力膨胀,中央与地方形成外重内轻的局面,土地兼并程度严重,社会矛盾尖锐,最终爆发了安史之乱。

(2)

根据材料中“园庐但蒿藜”“世乱各东西”等内容,可以得出天宝年间遭逢乱世,乡亲四处处逃难,田园房屋荒废,满目凄凉的景象。“世乱”是指唐玄宗后期,安禄山等节度使爆发安史之乱。

(3)

根据材料中“园庐但蒿藜”“世乱各东西”“ 宫室焚烧,十不存一,百曹荒废”等内容,结合所学知识,可以得出持续八年之久的安史之乱,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫,生产大受摧残,田地大量荒废,人民流离失所,唐朝的国势从此有强盛转向衰落,逐渐形成了藩镇割据的局面。

23.这首诗以菊喻志,借物抒怀,通过刻画菊花的形象,歌颂菊花的威武精神,表现了作者等待时机改天换地的英雄气魄。

【解析】

略

24.安史之乱给社会经济造成了极大破坏,尤其使广大北方地区田地荒芜,十室九空,人民家破人亡,流离失所。

【解析】

略

25.(1)安史之乱

(2)判断:赞同理由:唐玄宗统治后期,骄奢淫逸,挥霍无度,专用投其所好者,如:李林甫、杨国忠。面对各种社会问题,他毫无改弦更张之意,仍然沉溺于酒色之中。唐玄宗本人的变化,导致了政治腐败,是当时社会危机难以克服的主要原因。

【详解】(1)结合所学内容可知,导致唐朝由盛转衰的事件是安史之乱

(2)根据“唐玄宗本人的变化,是当时社会危机难以克服的主要原因”可知作者认为唐朝的社会危机是因为唐玄宗本人的变化。对于这一观点可以选择赞同,也可以反对。如果选择赞同,理由可从唐玄宗统治后期,骄奢淫逸,挥霍无度,专用投其所好者,如:李林甫、杨国忠。面对各种社会问题,他毫无改弦更张之意,仍然沉溺于酒色之中等方面总结。如果选择反对,应该阐述,社会危机的出现是多方面因素共同作用的结果,并不是由某一个人决定的。

26.(1)中央与地方的力量对比失衡,形成外重内轻的局面。唐玄宗沉迷酒色,荒废朝政。八年之久。

(2)任人唯亲朝政腐败。(大意相同即可)

(3)安史之乱对社会经济造成极大破坏;使唐朝由盛转衰;逐渐形成了藩镇割据的局面,进一步削弱了中央的力量。(大意相同即可)

【详解】(1)根据“中央禁军仅12万人,而边境十个军镇拥兵49万……”可得出中央与地方的力量对比失衡,形成外重内轻的局面。根据“唐玄宗自杨贵妃入宫之后沉湎于饮酒声色之中”可得出唐玄宗沉迷酒色,荒废朝政八年之久。

(2)根据“臣独以为开元二十四年罢张九龄相,专任李林甫,此理乱之所分也”可得出任人唯亲朝政腐败。

(3)根据所学,可概括得出安史之乱对社会经济造成极大破坏;使唐朝由盛转衰;逐渐形成了藩镇割据的局面,进一步削弱了中央的力量。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源