2021-2022学年统编版高中语文必修下册15.2《答司马谏议书》教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修下册15.2《答司马谏议书》教学设计(表格式) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 23.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-02-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课题:答司马谏议书 课型: 新授课 主备人:

共 2 课时 第 1、2 课时 备课日期: 2022 年 2 月 21 日 星期 一

【教学目标】 1、了解本文明快简洁的文风,学习运用演绎推理、假设论证说理的方法。 2、理解王安石批驳“致怨”之名所展现的改革家不计得失、一往无前的情怀,感悟宋代文人“心怀天下” “和而不同”的君子风范。 教学重难点: 1、体会该文说理严谨,立足气盛的行文风格,把握其主要观点 2、学习其思虑周祥的说理艺术

学 习 过 程

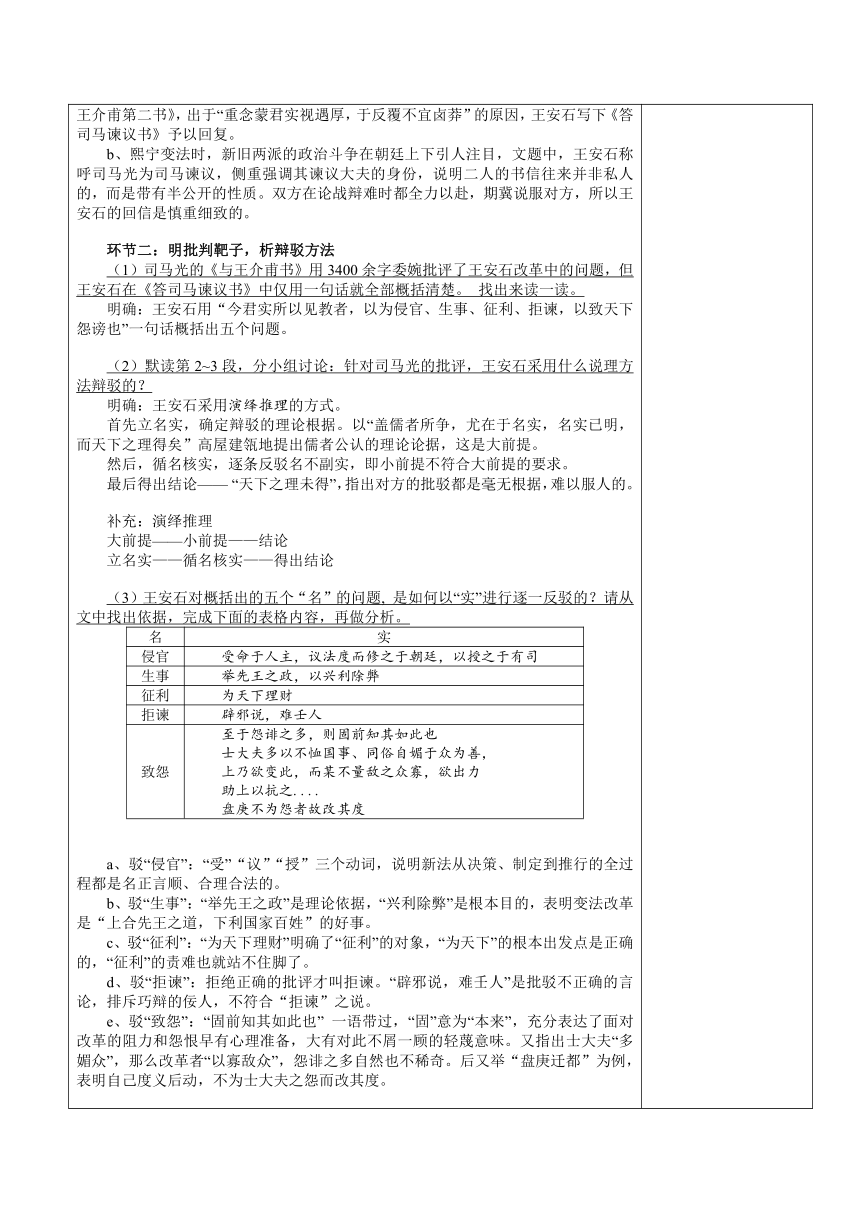

《答司马谏议书》教学设计 芜湖市第一中学 徐艳 授课思路:导入(士人的济世思想)、写作背景、辩驳方法、文本语言 导入: 古代优秀的士人,秉承“修身、齐家、治国、平天下”的理想,自觉承担匡世济民的责任,在其位,则积极建言献策,变法改革,以期有补于世用。前面我们学习了一代谏臣魏征直言进谏、警示君主的奏疏——《谏太宗十思疏》,今天我们一起来学习改革名臣王安石据理辩争、 剖白心迹的书信——《答司马谏议书》 环节一:知写作背景,解回信缘由 (1)简介“王安石变法”历史背景 明确:宋朝立国之时,就有冗官冗吏、冗军冗费的病症。宋仁宗时期,以范仲淹为代表的有识之士发动的“庆历新政”虽然失败,但对社会改革产生了一定影响,为王安石的变法打下了一定基础。王安石自幼随父辗转南北,历见民间疾苦,任官越久越觉得北宋政治制度的腐败;1058年,他在《上仁宗皇帝言事书》中,指出王朝危机,提出改革要求和方法,后受到同僚的推许,其中就包括司马光。宋神宗即位,希冀扫除贫弱,启用王安石进行改革。 (2)概述司马光批评王安石改革的几项问题 司马光认为王安石的变法改革产生了一系列问题,于是就给他写了第一封信《与王介甫书》,委婉道出其弊端。在这封信中司马光所批评的问题有哪些? 明确: a、执政以来,不孚众望,致使天下怨谤; b、小人当道,下情未达,民不聊生; c、用心太过, 自信太厚; d、背弃儒学宗旨——中庸之道; e、搜刮民脂民膏以理财。 (3)解读王安石郑重回复司马光的原因 面对司马光的第一次批评,王安石只是“略上报,不复一一自辨”,为什么这次却写下《答司马谏议书》“具道所以”郑重地回信呢? a、司马光曾三次给王安石写信,在第一封信《与王介甫书》之后,又写了《与王介甫第二书》,出于“重念蒙君实视遇厚,于反覆不宜卤莽”的原因,王安石写下《答司马谏议书》予以回复。 b、熙宁变法时,新旧两派的政治斗争在朝廷上下引人注目,文题中,王安石称呼司马光为司马谏议,侧重强调其谏议大夫的身份,说明二人的书信往来并非私人 的,而是带有半公开的性质。双方在论战辩难时都全力以赴,期冀说服对方,所以王安石的回信是慎重细致的。 环节二:明批判靶子,析辩驳方法 (1)司马光的《与王介甫书》用3400余字委婉批评了王安石改革中的问题,但王安石在《答司马谏议书》中仅用一句话就全部概括清楚。 找出来读一读。 明确:王安石用“今君实所以见教者,以为侵官、生事、征利、拒谏,以致天下怨谤也”一句话概括出五个问题。 (2)默读第2~3段,分小组讨论:针对司马光的批评,王安石采用什么说理方法辩驳的? 明确:王安石采用演绎推理的方式。 首先立名实,确定辩驳的理论根据。以“盖儒者所争,尤在于名实,名实已明,而天下之理得矣”高屋建瓴地提出儒者公认的理论论据,这是大前提。 然后,循名核实,逐条反驳名不副实,即小前提不符合大前提的要求。 最后得出结论—— “天下之理未得”,指出对方的批驳都是毫无根据,难以服人的。 补充:演绎推理 大前提——小前提——结论 立名实——循名核实——得出结论 (3)王安石对概括出的五个“名”的问题, 是如何以“实”进行逐一反驳的?请从文中找出依据,完成下面的表格内容,再做分析。 名实侵官受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司生事举先王之政,以兴利除弊征利为天下理财拒谏辟邪说,难壬人致怨至于怨诽之多,则固前知其如此也 士大夫多以不恤国事、同俗自媚于众为善, 上乃欲变此,而某不量敌之众寡,欲出力 助上以抗之.... 盘庚不为怨者故改其度

a、驳“侵官”:“受”“议”“授”三个动词,说明新法从决策、制定到推行的全过程都是名正言顺、合理合法的。 b、驳“生事”:“举先王之政”是理论依据,“兴利除弊”是根本目的,表明变法改革是“上合先王之道,下利国家百姓”的好事。 c、驳“征利”:“为天下理财”明确了“征利”的对象,“为天下”的根本出发点是正确的,“征利”的责难也就站不住脚了。 d、驳“拒谏”:拒绝正确的批评才叫拒谏。“辟邪说,难壬人”是批驳不正确的言论,排斥巧辩的佞人,不符合“拒谏”之说。 e、驳“致怨”:“固前知其如此也” 一语带过,“固”意为“本来”,充分表达了面对改革的阻力和怨恨早有心理准备,大有对此不屑一顾的轻蔑意味。又指出士大夫“多媚众”,那么改革者“以寡敌众”,怨诽之多自然也不稀奇。后又举“盘庚迁都”为例,表明自己度义后动,不为士大夫之怨而改其度。 环节三:品文本语言,悟先驱品格 (1)王安石在批驳过程中主次分明,仅用了四句话批驳“侵官、生事、征利、拒谏”四大罪名,为什么单独用一个自然段来辩驳“致怨”罪名? 明确:“致怨”罪名是司马光在《与王介甫书》中提出的第一个罪名。相对于其他四种罪名主观性更强,“致怨”是改革的结果,凡是改革必会遇到敌对面的反对,但并不意味着改革或政策的错误,但是司马光却将“致天下怨谤”作为改革的问题。儒家讲求“得民心者得天下”,如果不重点对该问题进行批驳,作为少数派改革者的王安石等人就难以前行。这也充分体现了王安石身为改革者即使孤独寂寞、不被理解,仍要不计得失、坚持己见、一往无前的“先驱精神”。 (2)找出文中最能体现王安石改革者先驱精神和凌厉气势的语句,读一读并做阐释。 明确: a、“受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵官;举先王之政,以兴利除弊,不为生事;为天下理财,不为征利;辟邪说,难壬人,不为拒谏。” 这段文字中四个“不为”连用,构成排比。“不为”,即“不算是,不算作”,构成表否定的判断句。排比句和表否定判断句连用,既明确了己方观点,驳斥了对方观点,又增强了气势。 b、“人习于苟且非一日,士大夫多以不恤国事、同俗自媚于众为善,上乃欲变此,而某不量敌之众寡,欲出力助上以抗之,则众何为而不汹汹然?” 这句话中“何为……不……”意为“为什么……不……”,表反问。反问句比陈述句更能表达强烈的情感。此处用反问句既表明“敌众我寡”的现实境遇,点明致怨之广的缘由,又表达了对“不恤国事、同俗媚众”却“气势汹汹”的士大夫的强烈谴责。 (3)作为一封书信,本文的开头和结尾等段落中的谦敬词用得委婉、得体,找出来体会其 表达效果。 a、谦词:①“某某”“区区”常用 在书信或对话中,表示谦称,相当于“我”。 ②“窃以为”是谦虚表达观点的方式。③“见察”“见恕”“见教”,见+动词,表示对自己怎么样。 b、敬词:①古人在书信中,表达对平辈或长辈的礼貌和尊敬。司马光,字君实。王安石在文中5次以“君实”称呼司马光。②“蒙”意为承蒙。文中出现3处“蒙”。③“上报”即回复您。这些谦敬词体现出王安石对司马光的朋友之义与敬重之心。 (4)在这封书信中,王安石既对司马光谦敬有礼、敬重有加,又犀利地批驳对方,隐晦地指责司马光是“壬人”“邪说”。他们究竟是敌是友? 示例1:是敌——王安石和司马光对于改革政见不合,文章第一段就点明了。即“窃以为与君实游处相好之日久,而议事每不合,所操之术多异故也”。文中注释“每”意为“常常”,“所操之术”意为“所持的政治主”,“不合”和“多异”更是明确表明二人是政敌关系。 示例2:是友——司马光在《与王介甫书》中谈到“曩者与介甫议论朝廷事,数相违戾,未知介甫之察不察,然于光向慕之心未始变移也”。这表达了自己虽然和王安石政见不同,但是却依然仰慕对方。“光昔从介甫游,介甫于著书无不观,而特好孟子与老子之言”,表明二人曾经关系密切,了解对方的爱好。文中还多次称赞王安石为“大贤”,发自内心钦佩对方的才华。在《一对政治敌手的不同进击方式》一文中作者讲述了 “司马光与吕晦相遇,吕晦告知欲弹劾王安石,司马光惊愕地问:王介甫素有学行,命下之日,众皆喜于得人,奈何论之?”。这也表明了司马光对王安石才华的充分肯定。 教师补充:王安石与司马光可谓亦敌亦友。司马光在《与王介甫书》中写道:“孔子曰:君子和而不同,小人同而不和。君子之道,出处语默,安可同也?然其志则皆欲立身行道、辅世养民,此其所以和也。”可见,二人政见虽不同,但本心相同,都具有“立身行道、辅世养民”的高度责任感与“和而不同”的君子风度。 结语: 通过学习,我们看到了圣人先贤心怀天下,坚守道义,敢于担当的志士情怀。 他们用言行告诉我们君子之交并非总是寻求一致的见解,只要有利于国家、集体,即使意见不同,亦可赤诚相见,沟通思想。他们的责任意识和磊落人格,需要我们继续传承并发扬。

共 2 课时 第 1、2 课时 备课日期: 2022 年 2 月 21 日 星期 一

【教学目标】 1、了解本文明快简洁的文风,学习运用演绎推理、假设论证说理的方法。 2、理解王安石批驳“致怨”之名所展现的改革家不计得失、一往无前的情怀,感悟宋代文人“心怀天下” “和而不同”的君子风范。 教学重难点: 1、体会该文说理严谨,立足气盛的行文风格,把握其主要观点 2、学习其思虑周祥的说理艺术

学 习 过 程

《答司马谏议书》教学设计 芜湖市第一中学 徐艳 授课思路:导入(士人的济世思想)、写作背景、辩驳方法、文本语言 导入: 古代优秀的士人,秉承“修身、齐家、治国、平天下”的理想,自觉承担匡世济民的责任,在其位,则积极建言献策,变法改革,以期有补于世用。前面我们学习了一代谏臣魏征直言进谏、警示君主的奏疏——《谏太宗十思疏》,今天我们一起来学习改革名臣王安石据理辩争、 剖白心迹的书信——《答司马谏议书》 环节一:知写作背景,解回信缘由 (1)简介“王安石变法”历史背景 明确:宋朝立国之时,就有冗官冗吏、冗军冗费的病症。宋仁宗时期,以范仲淹为代表的有识之士发动的“庆历新政”虽然失败,但对社会改革产生了一定影响,为王安石的变法打下了一定基础。王安石自幼随父辗转南北,历见民间疾苦,任官越久越觉得北宋政治制度的腐败;1058年,他在《上仁宗皇帝言事书》中,指出王朝危机,提出改革要求和方法,后受到同僚的推许,其中就包括司马光。宋神宗即位,希冀扫除贫弱,启用王安石进行改革。 (2)概述司马光批评王安石改革的几项问题 司马光认为王安石的变法改革产生了一系列问题,于是就给他写了第一封信《与王介甫书》,委婉道出其弊端。在这封信中司马光所批评的问题有哪些? 明确: a、执政以来,不孚众望,致使天下怨谤; b、小人当道,下情未达,民不聊生; c、用心太过, 自信太厚; d、背弃儒学宗旨——中庸之道; e、搜刮民脂民膏以理财。 (3)解读王安石郑重回复司马光的原因 面对司马光的第一次批评,王安石只是“略上报,不复一一自辨”,为什么这次却写下《答司马谏议书》“具道所以”郑重地回信呢? a、司马光曾三次给王安石写信,在第一封信《与王介甫书》之后,又写了《与王介甫第二书》,出于“重念蒙君实视遇厚,于反覆不宜卤莽”的原因,王安石写下《答司马谏议书》予以回复。 b、熙宁变法时,新旧两派的政治斗争在朝廷上下引人注目,文题中,王安石称呼司马光为司马谏议,侧重强调其谏议大夫的身份,说明二人的书信往来并非私人 的,而是带有半公开的性质。双方在论战辩难时都全力以赴,期冀说服对方,所以王安石的回信是慎重细致的。 环节二:明批判靶子,析辩驳方法 (1)司马光的《与王介甫书》用3400余字委婉批评了王安石改革中的问题,但王安石在《答司马谏议书》中仅用一句话就全部概括清楚。 找出来读一读。 明确:王安石用“今君实所以见教者,以为侵官、生事、征利、拒谏,以致天下怨谤也”一句话概括出五个问题。 (2)默读第2~3段,分小组讨论:针对司马光的批评,王安石采用什么说理方法辩驳的? 明确:王安石采用演绎推理的方式。 首先立名实,确定辩驳的理论根据。以“盖儒者所争,尤在于名实,名实已明,而天下之理得矣”高屋建瓴地提出儒者公认的理论论据,这是大前提。 然后,循名核实,逐条反驳名不副实,即小前提不符合大前提的要求。 最后得出结论—— “天下之理未得”,指出对方的批驳都是毫无根据,难以服人的。 补充:演绎推理 大前提——小前提——结论 立名实——循名核实——得出结论 (3)王安石对概括出的五个“名”的问题, 是如何以“实”进行逐一反驳的?请从文中找出依据,完成下面的表格内容,再做分析。 名实侵官受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司生事举先王之政,以兴利除弊征利为天下理财拒谏辟邪说,难壬人致怨至于怨诽之多,则固前知其如此也 士大夫多以不恤国事、同俗自媚于众为善, 上乃欲变此,而某不量敌之众寡,欲出力 助上以抗之.... 盘庚不为怨者故改其度

a、驳“侵官”:“受”“议”“授”三个动词,说明新法从决策、制定到推行的全过程都是名正言顺、合理合法的。 b、驳“生事”:“举先王之政”是理论依据,“兴利除弊”是根本目的,表明变法改革是“上合先王之道,下利国家百姓”的好事。 c、驳“征利”:“为天下理财”明确了“征利”的对象,“为天下”的根本出发点是正确的,“征利”的责难也就站不住脚了。 d、驳“拒谏”:拒绝正确的批评才叫拒谏。“辟邪说,难壬人”是批驳不正确的言论,排斥巧辩的佞人,不符合“拒谏”之说。 e、驳“致怨”:“固前知其如此也” 一语带过,“固”意为“本来”,充分表达了面对改革的阻力和怨恨早有心理准备,大有对此不屑一顾的轻蔑意味。又指出士大夫“多媚众”,那么改革者“以寡敌众”,怨诽之多自然也不稀奇。后又举“盘庚迁都”为例,表明自己度义后动,不为士大夫之怨而改其度。 环节三:品文本语言,悟先驱品格 (1)王安石在批驳过程中主次分明,仅用了四句话批驳“侵官、生事、征利、拒谏”四大罪名,为什么单独用一个自然段来辩驳“致怨”罪名? 明确:“致怨”罪名是司马光在《与王介甫书》中提出的第一个罪名。相对于其他四种罪名主观性更强,“致怨”是改革的结果,凡是改革必会遇到敌对面的反对,但并不意味着改革或政策的错误,但是司马光却将“致天下怨谤”作为改革的问题。儒家讲求“得民心者得天下”,如果不重点对该问题进行批驳,作为少数派改革者的王安石等人就难以前行。这也充分体现了王安石身为改革者即使孤独寂寞、不被理解,仍要不计得失、坚持己见、一往无前的“先驱精神”。 (2)找出文中最能体现王安石改革者先驱精神和凌厉气势的语句,读一读并做阐释。 明确: a、“受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵官;举先王之政,以兴利除弊,不为生事;为天下理财,不为征利;辟邪说,难壬人,不为拒谏。” 这段文字中四个“不为”连用,构成排比。“不为”,即“不算是,不算作”,构成表否定的判断句。排比句和表否定判断句连用,既明确了己方观点,驳斥了对方观点,又增强了气势。 b、“人习于苟且非一日,士大夫多以不恤国事、同俗自媚于众为善,上乃欲变此,而某不量敌之众寡,欲出力助上以抗之,则众何为而不汹汹然?” 这句话中“何为……不……”意为“为什么……不……”,表反问。反问句比陈述句更能表达强烈的情感。此处用反问句既表明“敌众我寡”的现实境遇,点明致怨之广的缘由,又表达了对“不恤国事、同俗媚众”却“气势汹汹”的士大夫的强烈谴责。 (3)作为一封书信,本文的开头和结尾等段落中的谦敬词用得委婉、得体,找出来体会其 表达效果。 a、谦词:①“某某”“区区”常用 在书信或对话中,表示谦称,相当于“我”。 ②“窃以为”是谦虚表达观点的方式。③“见察”“见恕”“见教”,见+动词,表示对自己怎么样。 b、敬词:①古人在书信中,表达对平辈或长辈的礼貌和尊敬。司马光,字君实。王安石在文中5次以“君实”称呼司马光。②“蒙”意为承蒙。文中出现3处“蒙”。③“上报”即回复您。这些谦敬词体现出王安石对司马光的朋友之义与敬重之心。 (4)在这封书信中,王安石既对司马光谦敬有礼、敬重有加,又犀利地批驳对方,隐晦地指责司马光是“壬人”“邪说”。他们究竟是敌是友? 示例1:是敌——王安石和司马光对于改革政见不合,文章第一段就点明了。即“窃以为与君实游处相好之日久,而议事每不合,所操之术多异故也”。文中注释“每”意为“常常”,“所操之术”意为“所持的政治主”,“不合”和“多异”更是明确表明二人是政敌关系。 示例2:是友——司马光在《与王介甫书》中谈到“曩者与介甫议论朝廷事,数相违戾,未知介甫之察不察,然于光向慕之心未始变移也”。这表达了自己虽然和王安石政见不同,但是却依然仰慕对方。“光昔从介甫游,介甫于著书无不观,而特好孟子与老子之言”,表明二人曾经关系密切,了解对方的爱好。文中还多次称赞王安石为“大贤”,发自内心钦佩对方的才华。在《一对政治敌手的不同进击方式》一文中作者讲述了 “司马光与吕晦相遇,吕晦告知欲弹劾王安石,司马光惊愕地问:王介甫素有学行,命下之日,众皆喜于得人,奈何论之?”。这也表明了司马光对王安石才华的充分肯定。 教师补充:王安石与司马光可谓亦敌亦友。司马光在《与王介甫书》中写道:“孔子曰:君子和而不同,小人同而不和。君子之道,出处语默,安可同也?然其志则皆欲立身行道、辅世养民,此其所以和也。”可见,二人政见虽不同,但本心相同,都具有“立身行道、辅世养民”的高度责任感与“和而不同”的君子风度。 结语: 通过学习,我们看到了圣人先贤心怀天下,坚守道义,敢于担当的志士情怀。 他们用言行告诉我们君子之交并非总是寻求一致的见解,只要有利于国家、集体,即使意见不同,亦可赤诚相见,沟通思想。他们的责任意识和磊落人格,需要我们继续传承并发扬。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])