安徽省六安市舒城县2021-2022学年高一下学期开学考试历史试题(Word版,含解析答案)

文档属性

| 名称 | 安徽省六安市舒城县2021-2022学年高一下学期开学考试历史试题(Word版,含解析答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 294.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-02-23 15:21:37 | ||

图片预览

文档简介

舒城县2021-2022学年高一下学期开学考试

历史

时间:90分钟 分值:100分

一、选择题(每题2分,共40分)

1.图1为新石器时代某文化遗址出土的一件牙雕蚕纹盅木质蝶形器,学术界据此推断中国养蚕缫丝业出现的时间距今约7000年。该文化遗址为 ( )

图1

A.大汶口文化 B.仰韶文化 C.河姆渡文化 D.良渚文化

2.战国时期,士人“择木而栖”现象非常普遍,卫国人商鞅先后在魏国、秦国任职;齐国人邹衍成为燕昭王之师;吴起一生中曾在鲁、魏、楚等国为官,每当遭到诬陷,便另投明主。这种现象 ( )

A.强化了家国一体的观念 B.推动了百家争鸣的深入开展

C.促进了诸侯国之间和平交往 D.反映出君主专制制度弊端严重

3.春秋时期,楚共王去世后,诸子夺位,楚国陷入内乱。战国时期,赵武灵王废太子章而传王位于庶子何,赵国政局动荡。据此可知,当时 ( )

A.分封制化解了诸侯间矛盾 B.中央集权出现加强的趋势

C.传统的宗法秩序面临挑战 D.统治阶层致力于社会变革

4.商鞅在谈及治国理念时指出:“凡人主之所以劝民者,官爵也;国之所以兴者,农战也。”以下变法措施反映其上述治国理念的是 ( )

①奖励耕织 ②奖励军功 ③实行什伍连坐 ④推行郡县制

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

5.“文字精炼,人物刻画与叙事生动,不虚美,不隐恶,是一部兼具史学和文学特色的不朽名著。”这评价的是 ( )

A.《史记》 B.《汉书》 C.《资治通鉴》 D.《后汉书》

6.姓氏改革是孝文帝改革的重要内容,如拓跋氏改姓为元,步六孤氏改姓为陆,贺兰氏改为贺,独孤氏改姓为刘等。孝文帝上述做法 ( )

A.推动了北魏政权的封建化 B.顺应了民族交融的趋势

C.促进了北方经济发展繁荣 D.完成了鲜卑族汉化过程

7.隋朝广设仓库,既包括供应朝廷粮食和物资的仓库,又包括备水旱赈济而遍置于乡间的义仓,积储丰富。据此可知,隋朝 ( )

A.建立了完善的救济制度 B.社会赈济完全由政府主导

C.政府重视社会保障救济 D.特别关注弱势群体的优抚

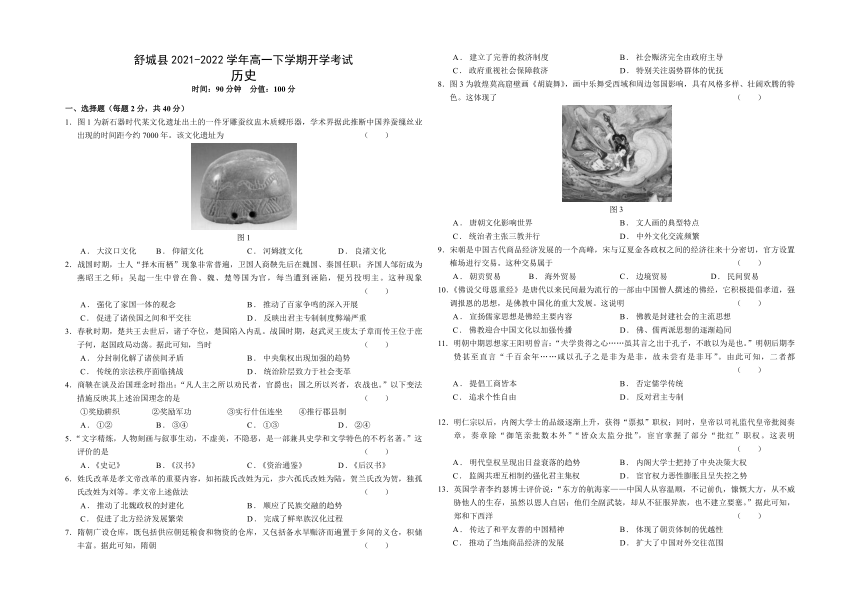

8.图3为敦煌莫高窟壁画《胡旋舞》,画中乐舞受西域和周边邻国影响,具有风格多样、壮阔欢腾的特色。这体现了 ( )

图3

A.唐朝文化影响世界 B.文人画的典型特点

C.统治者主张三教并行 D.中外文化交流频繁

9.宋朝是中国古代商品经济发展的一个高峰,宋与辽夏金各政权之间的经济往来十分密切,官方设置榷场进行交易。这种交易属于 ( )

A.朝贡贸易 B.海外贸易 C.边境贸易 D.民间贸易

10.《佛说父母恩重经》是唐代以来民间最为流行的一部由中国僧人撰述的佛经,它积极提倡孝道,强调报恩的思想,是佛教中国化的重大发展。这说明 ( )

A.宣扬儒家思想是佛经主要内容 B.佛教是封建社会的主流思想

C.佛教迎合中国文化以加强传播 D.佛、儒两派思想的逐渐趋同

11.明朝中期思想家王阳明曾言:“夫学贵得之心……虽其言之出于孔子,不敢以为是也。”明朝后期李贽甚至直言“千百余年……咸以孔子之是非为是非,故未尝有是非耳”。由此可知,二者都 ( )

A.提倡工商皆本 B.否定儒学传统

C.追求个性自由 D.反对君主专制

12.明仁宗以后,内阁大学士的品级逐渐上升,获得“票拟”职权;同时,皇帝以司礼监代皇帝批阅奏章,奏章除“御笔亲批数本外”“皆众太监分批”,宦官掌握了部分“批红”职权。这表明 ( )

A.明代皇权呈现出日益衰落的趋势 B.内阁大学士把持了中央决策大权

C.监阁共理互相制约强化君主集权 D.宦官权力恶性膨胀且呈失控之势

13.英国学者李约瑟博士评价说:“东方的航海家——中国人从容温顺,不记前仇,慷慨大方,从不威胁他人的生存,虽然以恩人自居;他们全副武装,却从不征服异族,也不建立要塞。”据此可知,郑和下西洋 ( )

A.传达了和平友善的中国精神 B.体现了朝贡体制的优越性

C.推动了当地商品经济的发展 D.扩大了中国对外交往范围

14.塔尔巴哈台(今新疆塔城地区)地处草原丝绸之路,连通西域与中亚、西亚。清朝政府统一新疆以后在此建立了许多台站,便利了中外交通,繁荣了地方商业贸易,使其成为重要的国内外商品交易市场。这一举措的深远意义是 ( )

A.西域开始纳入中央政府的管辖 B.巩固了统一多民族国家

C.推动了改土归流的大规模开展 D.因地制宜加强中外交流

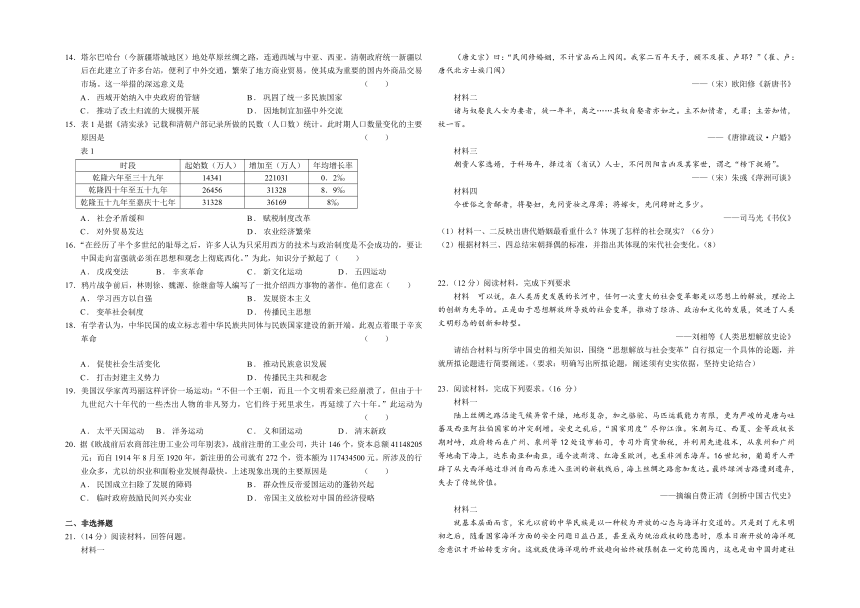

15.表1是据《清实录》记载和清朝户部记录所做的民数(人口数)统计。此时期人口数量变化的主要原因是 ( )

表1

时段 起始数(万人) 增加至(万人) 年均增长率

乾隆六年至三十九年 14341 221031 0.2‰

乾隆四十年至五十九年 26456 31328 8.9‰

乾隆五十九年至嘉庆十七年 31328 36169 8‰

A.社会矛盾缓和 B.赋税制度改革

C.对外贸易发达 D.农业经济繁荣

16.“在经历了半个多世纪的耻辱之后,许多人认为只采用西方的技术与政治制度是不会成功的,要让中国走向富强就必须在思想和观念上彻底西化。”为此,知识分子掀起了( )

A.戊戌变法 B.辛亥革命 C.新文化运动 D.五四运动

17.鸦片战争前后,林则徐、魏源、徐继畬等人编写了一批介绍西方事物的著作。他们意在( )

A.学习西方以自强 B.发展资本主义

C.变革社会制度 D.传播民主思想

18.有学者认为,中华民国的成立标志着中华民族共同体与民族国家建设的新开端。此观点着眼于辛亥革命 ( )

A.促使社会生活变化 B.推动民族意识发展

C.打击封建主义势力 D.传播民主共和观念

19.美国汉学家芮玛丽这样评价一场运动:“不但一个王朝,而且一个文明看来已经崩溃了,但由于十九世纪六十年代的一些杰出人物的非凡努力,它们终于死里求生,再延续了六十年。”此运动为 ( )

A.太平天国运动 B.洋务运动 C.义和团运动 D.清末新政

20.据《欧战前后农商部注册工业公司年别表》,战前注册的工业公司,共计146个,资本总额41148205元;而自1914年8月至1920年,新注册的公司就有272个,资本额为117434500元。所涉及的行业众多,尤以纺织业和面粉业发展得最快。上述现象出现的主要原因是 ( )

A.民国成立扫除了发展的障碍 B.群众性反帝爱国运动的蓬勃兴起

C.临时政府鼓励民间兴办实业 D.帝国主义放松对中国的经济侵略

二、非选择题

21.(14分)阅读材料,回答问题。

材料一

(唐文宗)曰:“民间修婚姻,不计官品而上阀阅。我家二百年天子,顾不及崔、卢耶?”(崔、卢:唐代北方士族门阀)

——(宋)欧阳修《新唐书》

材料二

诸与奴娶良人女为妻者,徒一年半,离之……其奴自娶者亦如之。主不知情者,无罪;主若知情,杖一百。

——《唐律疏议·户婚》

材料三

朝贵人家选婿,于科场年,择过省(省试)人士,不问阴阳吉凶及其家世,谓之“榜下捉婿”。

——(宋)朱彧《萍洲可谈》

材料四

今世俗之贪鄙者,将娶妇,先问资妆之厚薄;将嫁女,先问聘财之多少。

——司马光《书仪》

(1)材料一、二反映出唐代婚姻最看重什么?体现了怎样的社会现实?(6分)

(2)根据材料三、四总结宋朝择偶的标准,并指出其体现的宋代社会变化。(8)

22.(12分)阅读材料,完成下列要求

材料 可以说,在人类历史发展的长河中,任何一次重大的社会变革都是以思想上的解放,理论上的创新为先导的。正是由于思想解放所导致的社会变革,推动了经济、政治和文化的发展,促进了人类文明形态的创新和转型。

——刘相等《人类思想解放史论》

请结合材料与所学中国史的相关知识,围绕“思想解放与社会变革”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据,坚持史论结合)

23.阅读材料,完成下列要求。(16 分)

材料一

陆上丝绸之路沿途气候异常干燥,地形复杂,加之骆驼、马匹运载能力有限,更为严峻的是唐与吐蕃及西亚阿拉伯国家的冲突剧增。安史之乱后,“国家用度”尽仰江淮。宋朝与辽、西夏、金等政权长期对峙,政府转而在广州、泉州等12处设市舶司,专司外商货物税,并利用先进技术,从泉州和广州等地南下海上,达东南亚和南亚,通今波斯湾、红海至欧洲,也至非洲东海岸。16世纪初,葡萄牙人开辟了从大西洋越过非洲自西而东进入亚洲的新航线后,海上丝绸之路愈加发达。最终绿洲古路遭到遗弃,失去了传统价值。

——摘编自费正清《剑桥中国古代史》

材料二

就基本层面而言,宋元以前的中华民族是以一种较为开放的心态与海洋打交道的。只是到了元末明初之后,随着国家海洋方面的安全问题日益凸显,甚至成为统治政权的隐患时,原本日渐开放的海洋观念意识才开始转变方向。这就致使海洋观的开放趋向始终被限制在一定的范围内,这也是由中国封建社会的根本特性所决定的。

——摘编自吴珊珊、李永昌《中国古代海洋观的特点与反思》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代陆上丝绸之路衰落的原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出元末明初之后中国海洋安全隐患的表现及中国对外关系的变化。(8 分)

24.(18分)近代中国学校教育的变迁是中国思想文化逐步走向近代化的时代缩影和历史见证。阅读下列材料:

材料一

同文馆于同治元年(1862年)成立。馆学最初只有英文、法文。……同文馆是成立了,但招不到学生,因为风气未开,无人肯入,大家以为学了洋文,便是降了外国。

——齐如山《齐如山回忆录》

材料二

京师大学堂筹办于戊戌新政时期,是我国最早的国立大学。其办学方针为“中西并用”,宗旨是“广育人才,讲求时务”。《京师大学堂章程》中规定:“中国圣经垂训以伦常道德为先……所有学堂人等……有明倡异说、干犯国宪及与名教纲常显相违背者,查有实据,轻者斥退,重者究办。”

——摘编自周详《<京师大学堂章程>与清末教育制度的变迁》

材料三

执信中学是1920年孙中山先生亲自创办的一所中学,以纪念在虎门不幸牺牲的杰出民主革命家朱执信先生。在开学典礼上,孙中山先生要求:愿诸生人人皆学执信先生之毅勇果敢以求学,蹈行予自由、民主、均富之理念,以改造未来之社会,完成一庄严璀璨之中华民国。

——摘编自何有贵《25位校董名震南粤》

完成下列要求:

(1)据材料一及所学知识,指出同文馆的办学目的,并分析当时“招不到学生”的原因。

(6分)

(2)据材料二,指出京师大学堂的办学方针,并分析其办学方针不能落实的原因。(6分)

(3)据材料三,指出“自由、民主、均富”源自什么理论?此后,孙中山如何在理论和实践上“改造未来之社会”?(6分)

答案解析

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C B C A A B C D C C

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 C C A D D C A B B D

1.【答案】C【解析】由题干信息可知,这一文化遗址掌握了养蚕缫丝技术,距今约7000年,结合所学可知,河姆渡文化的居民距今约7000年至5000年前,已经掌握了养蚕缫丝技术,故选C项;大汶口文化在时间上与题干信息相符,但是并没有掌握养蚕缫丝技术,排除A项;仰韶文化在时间上与题干信息相符,但是并没有掌握养蚕缫丝技术,排除B项;良渚文化距今约5000年,与题干时间不符,排除D项。

2.【答案】B【解析】士人在不同国家任职,有利于不同学派思想间的交流辩论与吸收,从而推动百家争鸣朝着更深入的方向发展,故选B项。

3.【答案】C【解析】楚共王去世后,诸子夺位,楚国陷入内乱,赵武灵王废太子章而传王位于庶子何,赵国政局动荡,说明当时传统的宗法制度遭到破坏,社会政局就动荡了,所以意味着传统的宗法秩序面临着挑战,故选C项;题干提到的是宗法制遭到破坏的情况及结果,而不是分封制的作用,排除A项;题干中体现的是宗法制遭到破坏的情况及结果,而与中央集权加强趋势不属于同一范畴,排除B项;题干体现的是统治阶级破坏传统的宗法制度而导致政局混乱的结果,而不是统治阶级致力于社会变革,排除D项。

4.【答案】A【解析】据材料“凡人主之所以劝民者,官爵也”体现了军功授爵,故①正确;“国之所以兴者,农战也”体现了奖励耕织的耕战思想,故②正确;十五连坐体现的是国家对基层社会的管理和控制,故③错误;郡县制强调的是地方郡县长官由中央任免,故④错误;选择A项符合题意。

5.【答案】A【解析】由“人物刻画与叙事生动,不虚美,不隐恶”、“兼具史学和文学特色”可知,这是一部以人物传记为主、兼具文学特色的史学著作,结合所学可知应该是司马迁写的《史记》,故选A项;《汉书》是一部史学著作,特点是注重史事的系统、完备,凡事力求有始有终,记述明白,不注重人物刻画与文学特色,排除B项;《资治通鉴》是一部编年体史书,是以时间为主要线索,不具有“人物刻画与叙事生动”的特征,排除C项;《后汉书》是一部记载东汉历史的纪传体史书,最显著的是观点鲜明,褒贬一语见的,与题干中的“不虚美,不隐恶”不符,排除D项。

6.【答案】B【解析】孝文帝改革中的姓氏改革是把原有的鲜卑族姓氏改做汉族姓氏,这样就使得姓氏方面与汉族没有了差别,顺应了民族交融的趋势,故选B项;姓氏改革与政权的封建化无关,只与文化和风俗习惯相关,排除A项;均田制和租调制的实行,促进了北方经济的发展繁荣,而不是姓氏改革促进了其经济发展繁荣,排除C项;姓氏改革只是鲜卑族汉化的其中一项措施,不能据此说明鲜卑族完成了汉化的过程,排除D项。

7.【答案】C【解析】隋朝的仓库既有保障朝廷粮食和物资供应的仓库,也有备水旱赈济的乡间义仓,这说明政府重视社会保障与救济,故选C项;题干仅提到了隋朝仓库设置的情况及功能,并没有与其他时期进行比较,也没有提到其他救济方式,所以没法得出隋朝建立了完善的救济制度的结论,排除A项;题干提到的仓库都是由政府主导设立的,但是这并不能证明当时社会赈济完全由政府主导,在当时还存在一些家族内部对本族穷苦族人的赈济行为,这并不是由政府主导的,排除B项;题干中提到隋朝的仓库有不同的类型,但并没有说哪种类型是最主要的,所以不能得出特别关注弱势群体的优抚这样的结论,排除D项。

8.【答案】D【解析】敦煌莫高窟壁画《胡旋舞》作为唐代的乐舞,受到了西域和周边邻国的影响,这一定程度上是中外文化交流频繁的历史见证,故选D项;敦煌莫高窟的壁画《胡旋舞》受到了周边邻国和西域的影响,不是唐文化影响世界的表现,而是唐文化对外来文化兼收并蓄的表现,排除A项;文人画具有集诗、书、画、印几种艺术为一体的特征,但是《胡旋舞》没有这种特征,所以不属于文人画,排除B项;敦煌莫高窟的壁画《胡旋舞》仅具有佛教特征,并没有体现统治者三教并行的主张,排除C项。

9.【答案】C【解析】宋与辽夏金各政权之间的经济往来十分密切,官方设置榷场进行交易,这种交易都是在边境地区进行的,故选C项;朝贡贸易指的是周边国家对中国王朝之间的以进贡为主要目的而进行的贸易,而榷场贸易则是中华民族内部少数民族政权与汉族政权之间的贸易形式,二者不属于同一范畴,排除A项;海外贸易指的是中国与外国之间通过海路进行的贸易形式,也与榷场贸易存在本质不同,排除B项;民间贸易是民间自发进行的贸易形式,而榷场贸易是官方设置的汉族与其他少数民族政权之间的贸易形式,二者相辅相成,都促进了汉族与少数民族间的经济文化交流,排除D项。

10.【答案】C

11.【答案】C【解析】由“虽其言之出于孔子,不敢以为是也”、“咸以孔子之是非为是非,故未尝有是非耳”可知,王阳明和李贽都强调以自己的判断来确定是非,而不能完全听命于孔子的是非标准,这是提倡个性自由的表现,故选C项;二者都是在谈关于是非的标准问题,没有涉及到工商业方面的问题,排除A项;二者是反对以孔子的是非为是非,而不是否定儒学的传统,排除B项;题干是在强调判断是非的标准问题,而与君主专制无关,排除D项。

12.【答案】C【解析】内阁大学士拥有“票拟”职权,而宦官掌握了部分“披红”职权,都是由于皇帝给了他们权力,所以司礼监太监和内阁共理奏章互相制约,从根本上来说是强化了君主集权,故选C项;明代皇权是进一步强化了,而不是日益衰落了,排除A项;内阁大学士只是获得了“票拟”职权,这是给皇帝决策提供参考意见的,所以不能说内阁大学士把持了中央决策大权,排除B项;宦官掌握了部分“批红”职权,是宦官权力膨胀的表现,但并没有表明出现了失控之势,排除D项。

13.【答案】A【解析】李约瑟评价中国的航海家“从容温顺,不记前仇,慷慨大方,从不威胁他人的生存”、“从不征服异族,也不建立要塞”,说明郑和下西洋是代表了中国和平友善的外交理念,所以传达了和平友善的中国精神,故选A项;题干中并没有提到其他体制与朝贡体制的比较,所以不能体现朝贡体制的优越性,排除B项;题干体现的是中国航海家外交的理念,主要是从政治层面来讲,并没有提到其对所到之地经济发展的影响,排除C项;题干仅提到中国航海家传递了和平友善的中国精神,并没有提到对外交往范围的变化,所以不能据此得出中国对外交往范围扩大的结论,排除D项。

14.【答案】D【解析】清朝政府统一新疆以后在塔尔巴哈台建立了许多台站,便利了中外交通,繁荣了地方商业贸易,使其成为重要的国内外商品交易市场,说明清政府因地制宜采取措施,促进了中外之间的交流,故选D项;西域开始纳入中央政府的管辖是在西汉时期,与题干时间不符,排除A项;题干提到清政府采取建立许多台站的举措,是促进了中外之间的交流,而不是巩固统一多民族国家,排除B项;改土归流是在我国的西南地区,而题干所述塔尔巴哈台地区是在西北,所以与改土归流无关,排除C项。

15.【答案】D【解析】由表1可知,从乾隆六年到嘉庆十七年,我国人口数量年均增长率呈较快增长趋势,这是因为农业发展较好,能够生产出更多的粮食从而养活了更多的人口,故选D项;社会矛盾缓和是导致社会安定的主要原因,而不是人口增长率较高的原因,排除A项;清初的赋税制度改革是指摊丁入亩,发生在康熙帝在位时期,与题干时间不符,排除B项;乾隆和嘉庆年间,我国实行闭关锁国政策,对外贸易很少,而不是很发达,排除C项。

16.【答案】C【解析】为使“在思想和观念上彻底西化”,资产阶级激进派知识分子掀起了新文化运动,主张全面学习西方资产阶级思想文化,故选C项;戊戌变法属于学习西方先进制度的尝试,而不属于思想观念的彻想底西化运动,排除A项;辛亥革命属于在制度上学习西方的运动,而不是在思想观念上彻底西化的运动,排除B项;五四运动是一场反帝反封建的政治运动和群众运动,而不是思想观念上的彻底西化运动,排除D项。

17.【答案】A【解析】鸦片战争前后,林则徐、魏源、徐继畬等人编写了一批介绍西方事物的著作,目的是引起更多人对西方坚船利炮的关注,从而学习西方以改变中国落后挨打的居局面,实现自强,故选A项;林则徐、魏源、徐继畬等人属于开明的封建士大夫代表,他们的所作所为是为了维护清朝统治和实现国家民族的自强,不可能提出发展资本主义,排除B项;作为封建士大夫的代表,林则徐、魏源、徐继畬等人属于开眼看世界的第一批开明之士,他们认为封建制度是最好的,只是我们在军事方面落后于西方,所以主张学习西方先进技术,而不是变革社会制度,排除C项;作为封建士大夫的代表,林则徐、魏源、徐继畬等人是维护封建专制制度的,所以不会接受和传播民主思想,排除D项。

18.【答案】B【解析】中华民国的成立标志着中华民族共同体与民族国家建设的新开端,这是从民族意识和民族观念角度来阐释辛亥革命的意义,所以是着眼于辛亥革命推动了民族意识的发展,故选B项;题干中的信息是着眼于民族意识角度来阐释的,而与社会生活无关,排除A项;题干信息是着眼于阐释民族观念方面的影响,而不是从打击封建主义势力角度来阐释,排除C项;题干信息是着眼于阐释民族意识,而不是民主观念,排除D项。

19.【答案】B【解析】由题干中的“十九世纪六十年代的一些杰出人物的非凡努力”可知,这场运动是指发生在19世纪60年代的洋务运动,使得清政府的统治又得以延续,故选B项;太平天国运动是要推翻清朝统治的,而且在19世纪60年代以失败而告终,排除A项;义和团运动发生在19世纪末,与题干时间不符,排除C项;清末新政开始于1901年,与题干时间不符,排除D项。

20.【答案】D【解析】题干显示一战期间的1914—1920年间民族工业的发展速度和规模比一战前要快要大,这主要是由于一战期间,欧洲列强暂时放松了对中国的经济侵略,故选D项;民国成立为民族工业发展扫除了一些障碍,但不是主要原因,排除A项;群众性反帝爱国运动蓬勃兴起为民族工业发展提供了条件,导致国内市场有所扩大,但这也不是其主要原因,排除B项;临时政府鼓励民间兴办实业也有助于民族工业的发展,但这也不是主要原因,排除C项。

二、非选择题

21.【答案】

(1)重视门第(身份、等级)。(2分)

社会现实:门阀士族势力依然强大;社会等级分明。(4分)

(2)标准:重视才学和财富(重视当下政治经济地位)。(2分)

变化:商品经济发展;门第观念淡化;社会身份趋于平等;科举制度发展;门阀士族衰落等。(6分,答出三点即可)

【解析】

(1)第一小问最看重,由材料一“不计官品而上阀阅”和材料二“诸与奴娶良人女为妻者,徒一年半,离之”、“其奴自娶者亦如之”等信息可知,唐代婚姻非常重视门第(身份、等级)。第二小问社会现实,结合唐代北方还存在士族门阀的相关史实可知,这体现了在唐代门阀士族势力依然强大;同时由“诸与奴娶良人女为妻者,徒一年半,离之”、“其奴自娶者亦如之”等信息可以看出,唐代社会等级分明,因而在婚姻中很讲究门当户对。

(2)第一小问标准,由材料三“榜下捉婿”可得,宋代择偶标准之一是重视才学;由材料四“将娶妇,先问资妆之厚薄;将嫁女,先问聘财之多少”可得,宋朝择偶标准之一是看重财富。所以综合来看,宋代与唐代不同,不再重视门第和家世,而是重视当下的政治经济地位。第二小问变化,可以结合宋代经济、政治和思想观念变化等角度思考作答。具体来说,经济上,商品经济发展,使得人们的社会身份趋于平等;政治上,由于科举制度发展,门阀士族衰落;思想观念上,人们的门第观念逐步淡化等。

22.【答案】

示例一:

论题:维新变法思想推动晚清社会进步。(2分)

阐述:19世纪末,面临中国民族危机不断加深,康有为、梁启超、严复等人宣传西方资产阶级政治学说,主张变法维新,形成了思想解放潮流,推动了戊戌变法运动的开展。(4分)戊戌维新运动促进了新思想的传播,有利于民族资本主义的发展,在一定程度上冲击了旧式官僚体制,对近代中国的救亡图存与近代化产生了深远的影响。(4分)总之,19世纪末,资产阶级维新派提出的一系列思想主张,促进国人的思想解放,推动了晚清的社会变革与进步。

示例二:

论题:思想解放推动社会变革(2分)

阐述:1978年5月开始的真理标准问题大讨论,强调了实践是检验真理的唯一标准,否定了“两个凡是”的错误观点,重新确立了实事求是的马克思主义思想路线,纠正了长期以来束缚人们的“左”的错误。(4分)其成为拨乱反正和改革开放的思想先导,为历史性转折做了重要的思想理论准备。12月,中国共产党召开十一届三中全会,实现了伟大转折,开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期,此后中国的综合国力不断增强,国际影响力不断扩大。(4分)由此可见,思想解放是社会变革、社会进步的重要前提和基础。

(也可从以下角度阐述:百家争鸣推动社会转型;三民主义推动近代中国民主革命;毛泽东思想指导中国的革命与建设;邓小平理论推动社会主义现代化建设等)

【解析】

据材料“社会变革都是以思想上的解放……促进了人类文明形态的创新和转型”可知,思想解放推动社会变革;结合中国史相关知识拟定具体的论题,例如拟定论题:“维新变法思想推动晚清社会进步”。阐述时首先从时代背景出发,指出19世纪末民族危机不断加深的情况下,康梁宣传西方资产阶级政治学说,主张变法维新,形成了思想解放潮流,推动了戊戌变法运动的开展。其次,指出维新变法思想的影响,即推动晚清社会进步,可从促进民族资本主义的发展,冲击旧式官僚体制,对近代中国的救亡图存与近代化产生影响等角度入手;最后,总结升华。

23.【答案】

(1)原因:陆上丝绸之路沿途受气候.地形限制;中原政权与少数民族政权,阿拉伯国家长期对峙;经济重心的南移;航海技术的进步;统治者对海上贸易的支持;新航路开辟的影响。(8 分)

(2)表现:日本海盗骚扰我国东部沿海;欧洲殖民者侵犯我国沿海地区。(4 分)

变化:由宋元以前的主动开放到元末明初之后的闭关锁国。(4分)

【解析】

(1)据材料一“陆上丝绸之路沿途气候异常干燥,地形复杂”等信息,得出陆上丝绸之路沿途受气候.地形限制;据材料一“更为严峻的是唐与吐蕃及西亚阿拉伯国家的冲突剧增”等信息,得出中原政权与少数民族政权,阿拉伯国家长期对峙;据材料一“安史之乱后,‘国家用度’尽仰江淮”等信息,得出经济重心的南移;据材料一“并利用先进技术,从泉州和广州等地南下海上,达东南亚和南亚”等信息,得出航海技术的进步;据材料一“政府转而在广州、泉州等12处设市舶司,专司外商货物税”等信息,得出统治者对海上贸易的支持;据材料一“16世纪初,葡萄牙人开辟了从大西洋越过非洲自西而东进入亚洲的新航线后,海上丝绸之路愈加发达”等信息,得出新航路开辟的影响。

(2)第一小问表现,紧扣设问中“元末明初之后”,据材料二“随着国家海洋方面的安全问题日益凸显,甚至成为统治政权的隐患时”,结合所学,从元朝末年起,日本海盗不时在我国东部沿海骚扰等信息,得出日本海盗骚扰我国东部沿海;结合所学,明朝中后期,随着新航路的开辟,欧洲殖民者在中国沿海的活动日益频繁等信息,得出欧洲殖民者侵犯我国沿海地区。第二小问变化,据材料二“宋元以前的中华民族是以一种较为开放的心态与海洋打交道的”“元末明初之后……这就致使海洋观的开放趋向始终被限制在一定的范围内,这也是由中国封建社会的根本特性所决定的”并结合所学,外商在广州的活动及其与中国商民的交往,都受到严格约束等信息,得出由宋元以前的主动开放到元末明初之后的闭关锁国。

24.【答案】

(14分)

(1)目的:为洋务运动培养翻译人才。(2分)

原因:风气未开,思想保守;顽固派势力的阻挠。(4分)

(2)方针:中西并用。(2分)

原因:《章程》极力维护纲常名教;《章程》与办学方针相违背。(4分)

(3)理论:三民主义。(2分)

理论:提出新三民主义。(2分)

实践:国共合作与国民革命。(2分)

【解析】

(1)第一小问目的,由材料一“馆学最初只有英文、法文”可得,为洋务运动培养翻译人才。第二小问原因,由材料一“因为风气未开,无人肯入,大家以为学了洋文,便是降了外国”可得,风气未开,思想保守;结合所学洋务运动的相关知识可知,顽固派势力的阻挠也是同文馆招不到学生的原因之一。

(2)第一小问方针,由材料二“其办学方针为‘中西并用’”可得,中西并用。第二小问原因,由材料二“所有学堂人等……有明倡异说、干犯国宪及与名教纲常显相违背者,查有实据,轻者斥退,重者究办”可知,《章程》极力维护纲常名教,这与办学方针相违背,所以其办学方针没法落实。

(3)第一小问理论,结合所学孙中山与辛亥革命的相关知识可知,“自由、民主、均富”源自孙中山提出的三民主义。第二小问理论,结合题干中的时间“1920年”再结合设问“此后”一词可得,之后为了改造未来之社会,孙中山在理论上发展了三民主义,1924年提出了新三民主义。第三小问实践,结合所学国民革命的相关知识可知,为了改造未来之社会,“完成一庄严璀璨之中华民国”,孙中山倡导国共合作与国民革命,为了反帝反封建而不懈努力直至奋斗到生命的终点。

历史

时间:90分钟 分值:100分

一、选择题(每题2分,共40分)

1.图1为新石器时代某文化遗址出土的一件牙雕蚕纹盅木质蝶形器,学术界据此推断中国养蚕缫丝业出现的时间距今约7000年。该文化遗址为 ( )

图1

A.大汶口文化 B.仰韶文化 C.河姆渡文化 D.良渚文化

2.战国时期,士人“择木而栖”现象非常普遍,卫国人商鞅先后在魏国、秦国任职;齐国人邹衍成为燕昭王之师;吴起一生中曾在鲁、魏、楚等国为官,每当遭到诬陷,便另投明主。这种现象 ( )

A.强化了家国一体的观念 B.推动了百家争鸣的深入开展

C.促进了诸侯国之间和平交往 D.反映出君主专制制度弊端严重

3.春秋时期,楚共王去世后,诸子夺位,楚国陷入内乱。战国时期,赵武灵王废太子章而传王位于庶子何,赵国政局动荡。据此可知,当时 ( )

A.分封制化解了诸侯间矛盾 B.中央集权出现加强的趋势

C.传统的宗法秩序面临挑战 D.统治阶层致力于社会变革

4.商鞅在谈及治国理念时指出:“凡人主之所以劝民者,官爵也;国之所以兴者,农战也。”以下变法措施反映其上述治国理念的是 ( )

①奖励耕织 ②奖励军功 ③实行什伍连坐 ④推行郡县制

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

5.“文字精炼,人物刻画与叙事生动,不虚美,不隐恶,是一部兼具史学和文学特色的不朽名著。”这评价的是 ( )

A.《史记》 B.《汉书》 C.《资治通鉴》 D.《后汉书》

6.姓氏改革是孝文帝改革的重要内容,如拓跋氏改姓为元,步六孤氏改姓为陆,贺兰氏改为贺,独孤氏改姓为刘等。孝文帝上述做法 ( )

A.推动了北魏政权的封建化 B.顺应了民族交融的趋势

C.促进了北方经济发展繁荣 D.完成了鲜卑族汉化过程

7.隋朝广设仓库,既包括供应朝廷粮食和物资的仓库,又包括备水旱赈济而遍置于乡间的义仓,积储丰富。据此可知,隋朝 ( )

A.建立了完善的救济制度 B.社会赈济完全由政府主导

C.政府重视社会保障救济 D.特别关注弱势群体的优抚

8.图3为敦煌莫高窟壁画《胡旋舞》,画中乐舞受西域和周边邻国影响,具有风格多样、壮阔欢腾的特色。这体现了 ( )

图3

A.唐朝文化影响世界 B.文人画的典型特点

C.统治者主张三教并行 D.中外文化交流频繁

9.宋朝是中国古代商品经济发展的一个高峰,宋与辽夏金各政权之间的经济往来十分密切,官方设置榷场进行交易。这种交易属于 ( )

A.朝贡贸易 B.海外贸易 C.边境贸易 D.民间贸易

10.《佛说父母恩重经》是唐代以来民间最为流行的一部由中国僧人撰述的佛经,它积极提倡孝道,强调报恩的思想,是佛教中国化的重大发展。这说明 ( )

A.宣扬儒家思想是佛经主要内容 B.佛教是封建社会的主流思想

C.佛教迎合中国文化以加强传播 D.佛、儒两派思想的逐渐趋同

11.明朝中期思想家王阳明曾言:“夫学贵得之心……虽其言之出于孔子,不敢以为是也。”明朝后期李贽甚至直言“千百余年……咸以孔子之是非为是非,故未尝有是非耳”。由此可知,二者都 ( )

A.提倡工商皆本 B.否定儒学传统

C.追求个性自由 D.反对君主专制

12.明仁宗以后,内阁大学士的品级逐渐上升,获得“票拟”职权;同时,皇帝以司礼监代皇帝批阅奏章,奏章除“御笔亲批数本外”“皆众太监分批”,宦官掌握了部分“批红”职权。这表明 ( )

A.明代皇权呈现出日益衰落的趋势 B.内阁大学士把持了中央决策大权

C.监阁共理互相制约强化君主集权 D.宦官权力恶性膨胀且呈失控之势

13.英国学者李约瑟博士评价说:“东方的航海家——中国人从容温顺,不记前仇,慷慨大方,从不威胁他人的生存,虽然以恩人自居;他们全副武装,却从不征服异族,也不建立要塞。”据此可知,郑和下西洋 ( )

A.传达了和平友善的中国精神 B.体现了朝贡体制的优越性

C.推动了当地商品经济的发展 D.扩大了中国对外交往范围

14.塔尔巴哈台(今新疆塔城地区)地处草原丝绸之路,连通西域与中亚、西亚。清朝政府统一新疆以后在此建立了许多台站,便利了中外交通,繁荣了地方商业贸易,使其成为重要的国内外商品交易市场。这一举措的深远意义是 ( )

A.西域开始纳入中央政府的管辖 B.巩固了统一多民族国家

C.推动了改土归流的大规模开展 D.因地制宜加强中外交流

15.表1是据《清实录》记载和清朝户部记录所做的民数(人口数)统计。此时期人口数量变化的主要原因是 ( )

表1

时段 起始数(万人) 增加至(万人) 年均增长率

乾隆六年至三十九年 14341 221031 0.2‰

乾隆四十年至五十九年 26456 31328 8.9‰

乾隆五十九年至嘉庆十七年 31328 36169 8‰

A.社会矛盾缓和 B.赋税制度改革

C.对外贸易发达 D.农业经济繁荣

16.“在经历了半个多世纪的耻辱之后,许多人认为只采用西方的技术与政治制度是不会成功的,要让中国走向富强就必须在思想和观念上彻底西化。”为此,知识分子掀起了( )

A.戊戌变法 B.辛亥革命 C.新文化运动 D.五四运动

17.鸦片战争前后,林则徐、魏源、徐继畬等人编写了一批介绍西方事物的著作。他们意在( )

A.学习西方以自强 B.发展资本主义

C.变革社会制度 D.传播民主思想

18.有学者认为,中华民国的成立标志着中华民族共同体与民族国家建设的新开端。此观点着眼于辛亥革命 ( )

A.促使社会生活变化 B.推动民族意识发展

C.打击封建主义势力 D.传播民主共和观念

19.美国汉学家芮玛丽这样评价一场运动:“不但一个王朝,而且一个文明看来已经崩溃了,但由于十九世纪六十年代的一些杰出人物的非凡努力,它们终于死里求生,再延续了六十年。”此运动为 ( )

A.太平天国运动 B.洋务运动 C.义和团运动 D.清末新政

20.据《欧战前后农商部注册工业公司年别表》,战前注册的工业公司,共计146个,资本总额41148205元;而自1914年8月至1920年,新注册的公司就有272个,资本额为117434500元。所涉及的行业众多,尤以纺织业和面粉业发展得最快。上述现象出现的主要原因是 ( )

A.民国成立扫除了发展的障碍 B.群众性反帝爱国运动的蓬勃兴起

C.临时政府鼓励民间兴办实业 D.帝国主义放松对中国的经济侵略

二、非选择题

21.(14分)阅读材料,回答问题。

材料一

(唐文宗)曰:“民间修婚姻,不计官品而上阀阅。我家二百年天子,顾不及崔、卢耶?”(崔、卢:唐代北方士族门阀)

——(宋)欧阳修《新唐书》

材料二

诸与奴娶良人女为妻者,徒一年半,离之……其奴自娶者亦如之。主不知情者,无罪;主若知情,杖一百。

——《唐律疏议·户婚》

材料三

朝贵人家选婿,于科场年,择过省(省试)人士,不问阴阳吉凶及其家世,谓之“榜下捉婿”。

——(宋)朱彧《萍洲可谈》

材料四

今世俗之贪鄙者,将娶妇,先问资妆之厚薄;将嫁女,先问聘财之多少。

——司马光《书仪》

(1)材料一、二反映出唐代婚姻最看重什么?体现了怎样的社会现实?(6分)

(2)根据材料三、四总结宋朝择偶的标准,并指出其体现的宋代社会变化。(8)

22.(12分)阅读材料,完成下列要求

材料 可以说,在人类历史发展的长河中,任何一次重大的社会变革都是以思想上的解放,理论上的创新为先导的。正是由于思想解放所导致的社会变革,推动了经济、政治和文化的发展,促进了人类文明形态的创新和转型。

——刘相等《人类思想解放史论》

请结合材料与所学中国史的相关知识,围绕“思想解放与社会变革”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据,坚持史论结合)

23.阅读材料,完成下列要求。(16 分)

材料一

陆上丝绸之路沿途气候异常干燥,地形复杂,加之骆驼、马匹运载能力有限,更为严峻的是唐与吐蕃及西亚阿拉伯国家的冲突剧增。安史之乱后,“国家用度”尽仰江淮。宋朝与辽、西夏、金等政权长期对峙,政府转而在广州、泉州等12处设市舶司,专司外商货物税,并利用先进技术,从泉州和广州等地南下海上,达东南亚和南亚,通今波斯湾、红海至欧洲,也至非洲东海岸。16世纪初,葡萄牙人开辟了从大西洋越过非洲自西而东进入亚洲的新航线后,海上丝绸之路愈加发达。最终绿洲古路遭到遗弃,失去了传统价值。

——摘编自费正清《剑桥中国古代史》

材料二

就基本层面而言,宋元以前的中华民族是以一种较为开放的心态与海洋打交道的。只是到了元末明初之后,随着国家海洋方面的安全问题日益凸显,甚至成为统治政权的隐患时,原本日渐开放的海洋观念意识才开始转变方向。这就致使海洋观的开放趋向始终被限制在一定的范围内,这也是由中国封建社会的根本特性所决定的。

——摘编自吴珊珊、李永昌《中国古代海洋观的特点与反思》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代陆上丝绸之路衰落的原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出元末明初之后中国海洋安全隐患的表现及中国对外关系的变化。(8 分)

24.(18分)近代中国学校教育的变迁是中国思想文化逐步走向近代化的时代缩影和历史见证。阅读下列材料:

材料一

同文馆于同治元年(1862年)成立。馆学最初只有英文、法文。……同文馆是成立了,但招不到学生,因为风气未开,无人肯入,大家以为学了洋文,便是降了外国。

——齐如山《齐如山回忆录》

材料二

京师大学堂筹办于戊戌新政时期,是我国最早的国立大学。其办学方针为“中西并用”,宗旨是“广育人才,讲求时务”。《京师大学堂章程》中规定:“中国圣经垂训以伦常道德为先……所有学堂人等……有明倡异说、干犯国宪及与名教纲常显相违背者,查有实据,轻者斥退,重者究办。”

——摘编自周详《<京师大学堂章程>与清末教育制度的变迁》

材料三

执信中学是1920年孙中山先生亲自创办的一所中学,以纪念在虎门不幸牺牲的杰出民主革命家朱执信先生。在开学典礼上,孙中山先生要求:愿诸生人人皆学执信先生之毅勇果敢以求学,蹈行予自由、民主、均富之理念,以改造未来之社会,完成一庄严璀璨之中华民国。

——摘编自何有贵《25位校董名震南粤》

完成下列要求:

(1)据材料一及所学知识,指出同文馆的办学目的,并分析当时“招不到学生”的原因。

(6分)

(2)据材料二,指出京师大学堂的办学方针,并分析其办学方针不能落实的原因。(6分)

(3)据材料三,指出“自由、民主、均富”源自什么理论?此后,孙中山如何在理论和实践上“改造未来之社会”?(6分)

答案解析

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C B C A A B C D C C

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 C C A D D C A B B D

1.【答案】C【解析】由题干信息可知,这一文化遗址掌握了养蚕缫丝技术,距今约7000年,结合所学可知,河姆渡文化的居民距今约7000年至5000年前,已经掌握了养蚕缫丝技术,故选C项;大汶口文化在时间上与题干信息相符,但是并没有掌握养蚕缫丝技术,排除A项;仰韶文化在时间上与题干信息相符,但是并没有掌握养蚕缫丝技术,排除B项;良渚文化距今约5000年,与题干时间不符,排除D项。

2.【答案】B【解析】士人在不同国家任职,有利于不同学派思想间的交流辩论与吸收,从而推动百家争鸣朝着更深入的方向发展,故选B项。

3.【答案】C【解析】楚共王去世后,诸子夺位,楚国陷入内乱,赵武灵王废太子章而传王位于庶子何,赵国政局动荡,说明当时传统的宗法制度遭到破坏,社会政局就动荡了,所以意味着传统的宗法秩序面临着挑战,故选C项;题干提到的是宗法制遭到破坏的情况及结果,而不是分封制的作用,排除A项;题干中体现的是宗法制遭到破坏的情况及结果,而与中央集权加强趋势不属于同一范畴,排除B项;题干体现的是统治阶级破坏传统的宗法制度而导致政局混乱的结果,而不是统治阶级致力于社会变革,排除D项。

4.【答案】A【解析】据材料“凡人主之所以劝民者,官爵也”体现了军功授爵,故①正确;“国之所以兴者,农战也”体现了奖励耕织的耕战思想,故②正确;十五连坐体现的是国家对基层社会的管理和控制,故③错误;郡县制强调的是地方郡县长官由中央任免,故④错误;选择A项符合题意。

5.【答案】A【解析】由“人物刻画与叙事生动,不虚美,不隐恶”、“兼具史学和文学特色”可知,这是一部以人物传记为主、兼具文学特色的史学著作,结合所学可知应该是司马迁写的《史记》,故选A项;《汉书》是一部史学著作,特点是注重史事的系统、完备,凡事力求有始有终,记述明白,不注重人物刻画与文学特色,排除B项;《资治通鉴》是一部编年体史书,是以时间为主要线索,不具有“人物刻画与叙事生动”的特征,排除C项;《后汉书》是一部记载东汉历史的纪传体史书,最显著的是观点鲜明,褒贬一语见的,与题干中的“不虚美,不隐恶”不符,排除D项。

6.【答案】B【解析】孝文帝改革中的姓氏改革是把原有的鲜卑族姓氏改做汉族姓氏,这样就使得姓氏方面与汉族没有了差别,顺应了民族交融的趋势,故选B项;姓氏改革与政权的封建化无关,只与文化和风俗习惯相关,排除A项;均田制和租调制的实行,促进了北方经济的发展繁荣,而不是姓氏改革促进了其经济发展繁荣,排除C项;姓氏改革只是鲜卑族汉化的其中一项措施,不能据此说明鲜卑族完成了汉化的过程,排除D项。

7.【答案】C【解析】隋朝的仓库既有保障朝廷粮食和物资供应的仓库,也有备水旱赈济的乡间义仓,这说明政府重视社会保障与救济,故选C项;题干仅提到了隋朝仓库设置的情况及功能,并没有与其他时期进行比较,也没有提到其他救济方式,所以没法得出隋朝建立了完善的救济制度的结论,排除A项;题干提到的仓库都是由政府主导设立的,但是这并不能证明当时社会赈济完全由政府主导,在当时还存在一些家族内部对本族穷苦族人的赈济行为,这并不是由政府主导的,排除B项;题干中提到隋朝的仓库有不同的类型,但并没有说哪种类型是最主要的,所以不能得出特别关注弱势群体的优抚这样的结论,排除D项。

8.【答案】D【解析】敦煌莫高窟壁画《胡旋舞》作为唐代的乐舞,受到了西域和周边邻国的影响,这一定程度上是中外文化交流频繁的历史见证,故选D项;敦煌莫高窟的壁画《胡旋舞》受到了周边邻国和西域的影响,不是唐文化影响世界的表现,而是唐文化对外来文化兼收并蓄的表现,排除A项;文人画具有集诗、书、画、印几种艺术为一体的特征,但是《胡旋舞》没有这种特征,所以不属于文人画,排除B项;敦煌莫高窟的壁画《胡旋舞》仅具有佛教特征,并没有体现统治者三教并行的主张,排除C项。

9.【答案】C【解析】宋与辽夏金各政权之间的经济往来十分密切,官方设置榷场进行交易,这种交易都是在边境地区进行的,故选C项;朝贡贸易指的是周边国家对中国王朝之间的以进贡为主要目的而进行的贸易,而榷场贸易则是中华民族内部少数民族政权与汉族政权之间的贸易形式,二者不属于同一范畴,排除A项;海外贸易指的是中国与外国之间通过海路进行的贸易形式,也与榷场贸易存在本质不同,排除B项;民间贸易是民间自发进行的贸易形式,而榷场贸易是官方设置的汉族与其他少数民族政权之间的贸易形式,二者相辅相成,都促进了汉族与少数民族间的经济文化交流,排除D项。

10.【答案】C

11.【答案】C【解析】由“虽其言之出于孔子,不敢以为是也”、“咸以孔子之是非为是非,故未尝有是非耳”可知,王阳明和李贽都强调以自己的判断来确定是非,而不能完全听命于孔子的是非标准,这是提倡个性自由的表现,故选C项;二者都是在谈关于是非的标准问题,没有涉及到工商业方面的问题,排除A项;二者是反对以孔子的是非为是非,而不是否定儒学的传统,排除B项;题干是在强调判断是非的标准问题,而与君主专制无关,排除D项。

12.【答案】C【解析】内阁大学士拥有“票拟”职权,而宦官掌握了部分“披红”职权,都是由于皇帝给了他们权力,所以司礼监太监和内阁共理奏章互相制约,从根本上来说是强化了君主集权,故选C项;明代皇权是进一步强化了,而不是日益衰落了,排除A项;内阁大学士只是获得了“票拟”职权,这是给皇帝决策提供参考意见的,所以不能说内阁大学士把持了中央决策大权,排除B项;宦官掌握了部分“批红”职权,是宦官权力膨胀的表现,但并没有表明出现了失控之势,排除D项。

13.【答案】A【解析】李约瑟评价中国的航海家“从容温顺,不记前仇,慷慨大方,从不威胁他人的生存”、“从不征服异族,也不建立要塞”,说明郑和下西洋是代表了中国和平友善的外交理念,所以传达了和平友善的中国精神,故选A项;题干中并没有提到其他体制与朝贡体制的比较,所以不能体现朝贡体制的优越性,排除B项;题干体现的是中国航海家外交的理念,主要是从政治层面来讲,并没有提到其对所到之地经济发展的影响,排除C项;题干仅提到中国航海家传递了和平友善的中国精神,并没有提到对外交往范围的变化,所以不能据此得出中国对外交往范围扩大的结论,排除D项。

14.【答案】D【解析】清朝政府统一新疆以后在塔尔巴哈台建立了许多台站,便利了中外交通,繁荣了地方商业贸易,使其成为重要的国内外商品交易市场,说明清政府因地制宜采取措施,促进了中外之间的交流,故选D项;西域开始纳入中央政府的管辖是在西汉时期,与题干时间不符,排除A项;题干提到清政府采取建立许多台站的举措,是促进了中外之间的交流,而不是巩固统一多民族国家,排除B项;改土归流是在我国的西南地区,而题干所述塔尔巴哈台地区是在西北,所以与改土归流无关,排除C项。

15.【答案】D【解析】由表1可知,从乾隆六年到嘉庆十七年,我国人口数量年均增长率呈较快增长趋势,这是因为农业发展较好,能够生产出更多的粮食从而养活了更多的人口,故选D项;社会矛盾缓和是导致社会安定的主要原因,而不是人口增长率较高的原因,排除A项;清初的赋税制度改革是指摊丁入亩,发生在康熙帝在位时期,与题干时间不符,排除B项;乾隆和嘉庆年间,我国实行闭关锁国政策,对外贸易很少,而不是很发达,排除C项。

16.【答案】C【解析】为使“在思想和观念上彻底西化”,资产阶级激进派知识分子掀起了新文化运动,主张全面学习西方资产阶级思想文化,故选C项;戊戌变法属于学习西方先进制度的尝试,而不属于思想观念的彻想底西化运动,排除A项;辛亥革命属于在制度上学习西方的运动,而不是在思想观念上彻底西化的运动,排除B项;五四运动是一场反帝反封建的政治运动和群众运动,而不是思想观念上的彻底西化运动,排除D项。

17.【答案】A【解析】鸦片战争前后,林则徐、魏源、徐继畬等人编写了一批介绍西方事物的著作,目的是引起更多人对西方坚船利炮的关注,从而学习西方以改变中国落后挨打的居局面,实现自强,故选A项;林则徐、魏源、徐继畬等人属于开明的封建士大夫代表,他们的所作所为是为了维护清朝统治和实现国家民族的自强,不可能提出发展资本主义,排除B项;作为封建士大夫的代表,林则徐、魏源、徐继畬等人属于开眼看世界的第一批开明之士,他们认为封建制度是最好的,只是我们在军事方面落后于西方,所以主张学习西方先进技术,而不是变革社会制度,排除C项;作为封建士大夫的代表,林则徐、魏源、徐继畬等人是维护封建专制制度的,所以不会接受和传播民主思想,排除D项。

18.【答案】B【解析】中华民国的成立标志着中华民族共同体与民族国家建设的新开端,这是从民族意识和民族观念角度来阐释辛亥革命的意义,所以是着眼于辛亥革命推动了民族意识的发展,故选B项;题干中的信息是着眼于民族意识角度来阐释的,而与社会生活无关,排除A项;题干信息是着眼于阐释民族观念方面的影响,而不是从打击封建主义势力角度来阐释,排除C项;题干信息是着眼于阐释民族意识,而不是民主观念,排除D项。

19.【答案】B【解析】由题干中的“十九世纪六十年代的一些杰出人物的非凡努力”可知,这场运动是指发生在19世纪60年代的洋务运动,使得清政府的统治又得以延续,故选B项;太平天国运动是要推翻清朝统治的,而且在19世纪60年代以失败而告终,排除A项;义和团运动发生在19世纪末,与题干时间不符,排除C项;清末新政开始于1901年,与题干时间不符,排除D项。

20.【答案】D【解析】题干显示一战期间的1914—1920年间民族工业的发展速度和规模比一战前要快要大,这主要是由于一战期间,欧洲列强暂时放松了对中国的经济侵略,故选D项;民国成立为民族工业发展扫除了一些障碍,但不是主要原因,排除A项;群众性反帝爱国运动蓬勃兴起为民族工业发展提供了条件,导致国内市场有所扩大,但这也不是其主要原因,排除B项;临时政府鼓励民间兴办实业也有助于民族工业的发展,但这也不是主要原因,排除C项。

二、非选择题

21.【答案】

(1)重视门第(身份、等级)。(2分)

社会现实:门阀士族势力依然强大;社会等级分明。(4分)

(2)标准:重视才学和财富(重视当下政治经济地位)。(2分)

变化:商品经济发展;门第观念淡化;社会身份趋于平等;科举制度发展;门阀士族衰落等。(6分,答出三点即可)

【解析】

(1)第一小问最看重,由材料一“不计官品而上阀阅”和材料二“诸与奴娶良人女为妻者,徒一年半,离之”、“其奴自娶者亦如之”等信息可知,唐代婚姻非常重视门第(身份、等级)。第二小问社会现实,结合唐代北方还存在士族门阀的相关史实可知,这体现了在唐代门阀士族势力依然强大;同时由“诸与奴娶良人女为妻者,徒一年半,离之”、“其奴自娶者亦如之”等信息可以看出,唐代社会等级分明,因而在婚姻中很讲究门当户对。

(2)第一小问标准,由材料三“榜下捉婿”可得,宋代择偶标准之一是重视才学;由材料四“将娶妇,先问资妆之厚薄;将嫁女,先问聘财之多少”可得,宋朝择偶标准之一是看重财富。所以综合来看,宋代与唐代不同,不再重视门第和家世,而是重视当下的政治经济地位。第二小问变化,可以结合宋代经济、政治和思想观念变化等角度思考作答。具体来说,经济上,商品经济发展,使得人们的社会身份趋于平等;政治上,由于科举制度发展,门阀士族衰落;思想观念上,人们的门第观念逐步淡化等。

22.【答案】

示例一:

论题:维新变法思想推动晚清社会进步。(2分)

阐述:19世纪末,面临中国民族危机不断加深,康有为、梁启超、严复等人宣传西方资产阶级政治学说,主张变法维新,形成了思想解放潮流,推动了戊戌变法运动的开展。(4分)戊戌维新运动促进了新思想的传播,有利于民族资本主义的发展,在一定程度上冲击了旧式官僚体制,对近代中国的救亡图存与近代化产生了深远的影响。(4分)总之,19世纪末,资产阶级维新派提出的一系列思想主张,促进国人的思想解放,推动了晚清的社会变革与进步。

示例二:

论题:思想解放推动社会变革(2分)

阐述:1978年5月开始的真理标准问题大讨论,强调了实践是检验真理的唯一标准,否定了“两个凡是”的错误观点,重新确立了实事求是的马克思主义思想路线,纠正了长期以来束缚人们的“左”的错误。(4分)其成为拨乱反正和改革开放的思想先导,为历史性转折做了重要的思想理论准备。12月,中国共产党召开十一届三中全会,实现了伟大转折,开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期,此后中国的综合国力不断增强,国际影响力不断扩大。(4分)由此可见,思想解放是社会变革、社会进步的重要前提和基础。

(也可从以下角度阐述:百家争鸣推动社会转型;三民主义推动近代中国民主革命;毛泽东思想指导中国的革命与建设;邓小平理论推动社会主义现代化建设等)

【解析】

据材料“社会变革都是以思想上的解放……促进了人类文明形态的创新和转型”可知,思想解放推动社会变革;结合中国史相关知识拟定具体的论题,例如拟定论题:“维新变法思想推动晚清社会进步”。阐述时首先从时代背景出发,指出19世纪末民族危机不断加深的情况下,康梁宣传西方资产阶级政治学说,主张变法维新,形成了思想解放潮流,推动了戊戌变法运动的开展。其次,指出维新变法思想的影响,即推动晚清社会进步,可从促进民族资本主义的发展,冲击旧式官僚体制,对近代中国的救亡图存与近代化产生影响等角度入手;最后,总结升华。

23.【答案】

(1)原因:陆上丝绸之路沿途受气候.地形限制;中原政权与少数民族政权,阿拉伯国家长期对峙;经济重心的南移;航海技术的进步;统治者对海上贸易的支持;新航路开辟的影响。(8 分)

(2)表现:日本海盗骚扰我国东部沿海;欧洲殖民者侵犯我国沿海地区。(4 分)

变化:由宋元以前的主动开放到元末明初之后的闭关锁国。(4分)

【解析】

(1)据材料一“陆上丝绸之路沿途气候异常干燥,地形复杂”等信息,得出陆上丝绸之路沿途受气候.地形限制;据材料一“更为严峻的是唐与吐蕃及西亚阿拉伯国家的冲突剧增”等信息,得出中原政权与少数民族政权,阿拉伯国家长期对峙;据材料一“安史之乱后,‘国家用度’尽仰江淮”等信息,得出经济重心的南移;据材料一“并利用先进技术,从泉州和广州等地南下海上,达东南亚和南亚”等信息,得出航海技术的进步;据材料一“政府转而在广州、泉州等12处设市舶司,专司外商货物税”等信息,得出统治者对海上贸易的支持;据材料一“16世纪初,葡萄牙人开辟了从大西洋越过非洲自西而东进入亚洲的新航线后,海上丝绸之路愈加发达”等信息,得出新航路开辟的影响。

(2)第一小问表现,紧扣设问中“元末明初之后”,据材料二“随着国家海洋方面的安全问题日益凸显,甚至成为统治政权的隐患时”,结合所学,从元朝末年起,日本海盗不时在我国东部沿海骚扰等信息,得出日本海盗骚扰我国东部沿海;结合所学,明朝中后期,随着新航路的开辟,欧洲殖民者在中国沿海的活动日益频繁等信息,得出欧洲殖民者侵犯我国沿海地区。第二小问变化,据材料二“宋元以前的中华民族是以一种较为开放的心态与海洋打交道的”“元末明初之后……这就致使海洋观的开放趋向始终被限制在一定的范围内,这也是由中国封建社会的根本特性所决定的”并结合所学,外商在广州的活动及其与中国商民的交往,都受到严格约束等信息,得出由宋元以前的主动开放到元末明初之后的闭关锁国。

24.【答案】

(14分)

(1)目的:为洋务运动培养翻译人才。(2分)

原因:风气未开,思想保守;顽固派势力的阻挠。(4分)

(2)方针:中西并用。(2分)

原因:《章程》极力维护纲常名教;《章程》与办学方针相违背。(4分)

(3)理论:三民主义。(2分)

理论:提出新三民主义。(2分)

实践:国共合作与国民革命。(2分)

【解析】

(1)第一小问目的,由材料一“馆学最初只有英文、法文”可得,为洋务运动培养翻译人才。第二小问原因,由材料一“因为风气未开,无人肯入,大家以为学了洋文,便是降了外国”可得,风气未开,思想保守;结合所学洋务运动的相关知识可知,顽固派势力的阻挠也是同文馆招不到学生的原因之一。

(2)第一小问方针,由材料二“其办学方针为‘中西并用’”可得,中西并用。第二小问原因,由材料二“所有学堂人等……有明倡异说、干犯国宪及与名教纲常显相违背者,查有实据,轻者斥退,重者究办”可知,《章程》极力维护纲常名教,这与办学方针相违背,所以其办学方针没法落实。

(3)第一小问理论,结合所学孙中山与辛亥革命的相关知识可知,“自由、民主、均富”源自孙中山提出的三民主义。第二小问理论,结合题干中的时间“1920年”再结合设问“此后”一词可得,之后为了改造未来之社会,孙中山在理论上发展了三民主义,1924年提出了新三民主义。第三小问实践,结合所学国民革命的相关知识可知,为了改造未来之社会,“完成一庄严璀璨之中华民国”,孙中山倡导国共合作与国民革命,为了反帝反封建而不懈努力直至奋斗到生命的终点。

同课章节目录