山东省济南黄河双语实高2022届高三上学期期中考试地理试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省济南黄河双语实高2022届高三上学期期中考试地理试题(Word版含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-02-22 15:16:34 | ||

图片预览

文档简介

济南黄河双语实验高中2021~2022学年度第一学期期中试题

高三地理 2021.11

注意事项:本试卷满分100分,考试时间90分钟,共19题。

一、选择题:(本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。)

1.关于青藏高原年太阳辐射总量最多的原因,说法正确的是

①青藏高原平均海拔高,空气比较洁净,尘埃少,对太阳辐射的削弱作用小,到达地面的太阳辐射强

②青藏海拔高,空气比较稀薄,水汽含量少,云量较少,对太阳辐射的削弱作用小,到达地面的太阳辐射强

③青藏高原纬度较高

④阴雨天多,晴天少

A.①② B.③④ C.②③ D.①③

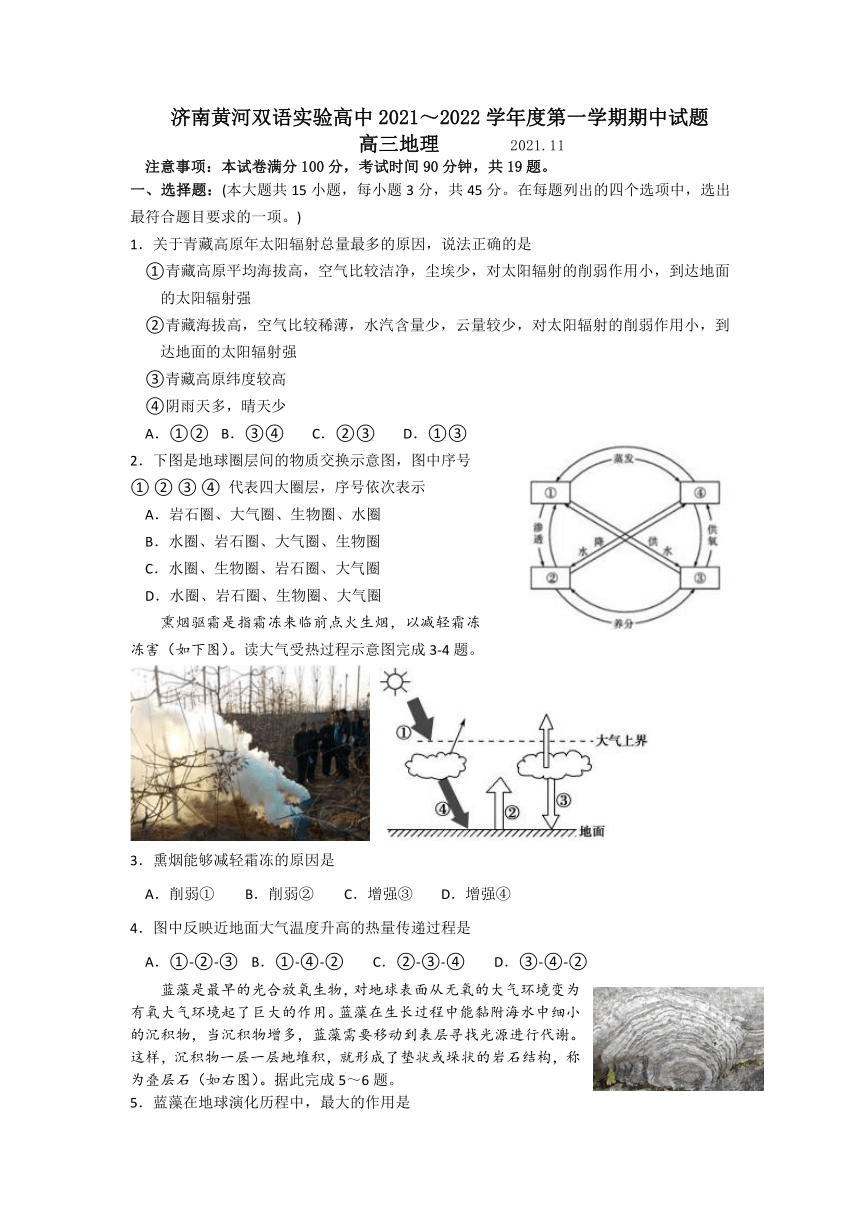

2.下图是地球圈层间的物质交换示意图,图中序号 ① ② ③ ④ 代表四大圈层,序号依次表示

A.岩石圈、大气圈、生物圈、水圈

B.水圈、岩石圈、大气圈、生物圈

C.水圈、生物圈、岩石圈、大气圈

D.水圈、岩石圈、生物圈、大气圈

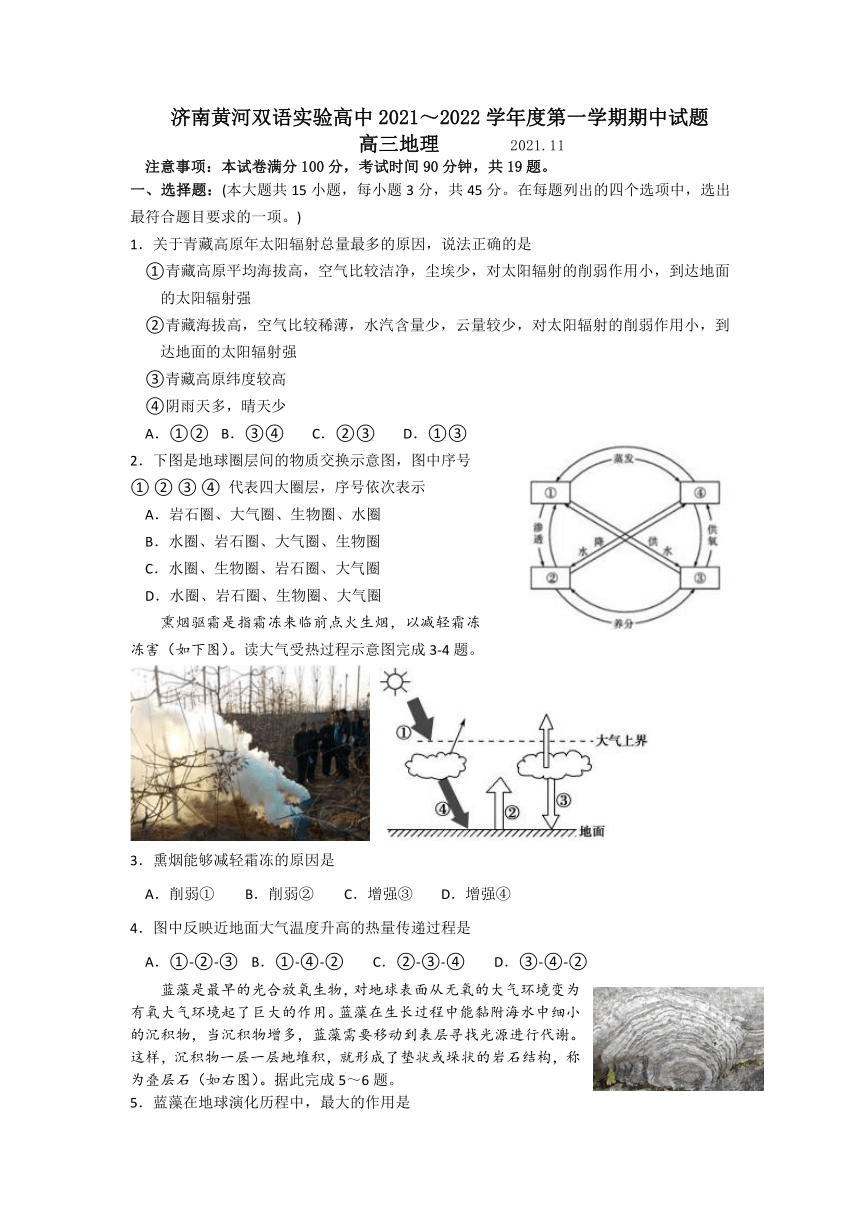

熏烟驱霜是指霜冻来临前点火生烟,以减轻霜冻冻害(如下图)。读大气受热过程示意图完成3-4题。

3.熏烟能够减轻霜冻的原因是

A.削弱① B.削弱② C.增强③ D.增强④

4.图中反映近地面大气温度升高的热量传递过程是

A.①-②-③ B.①-④-② C.②-③-④ D.③-④-②

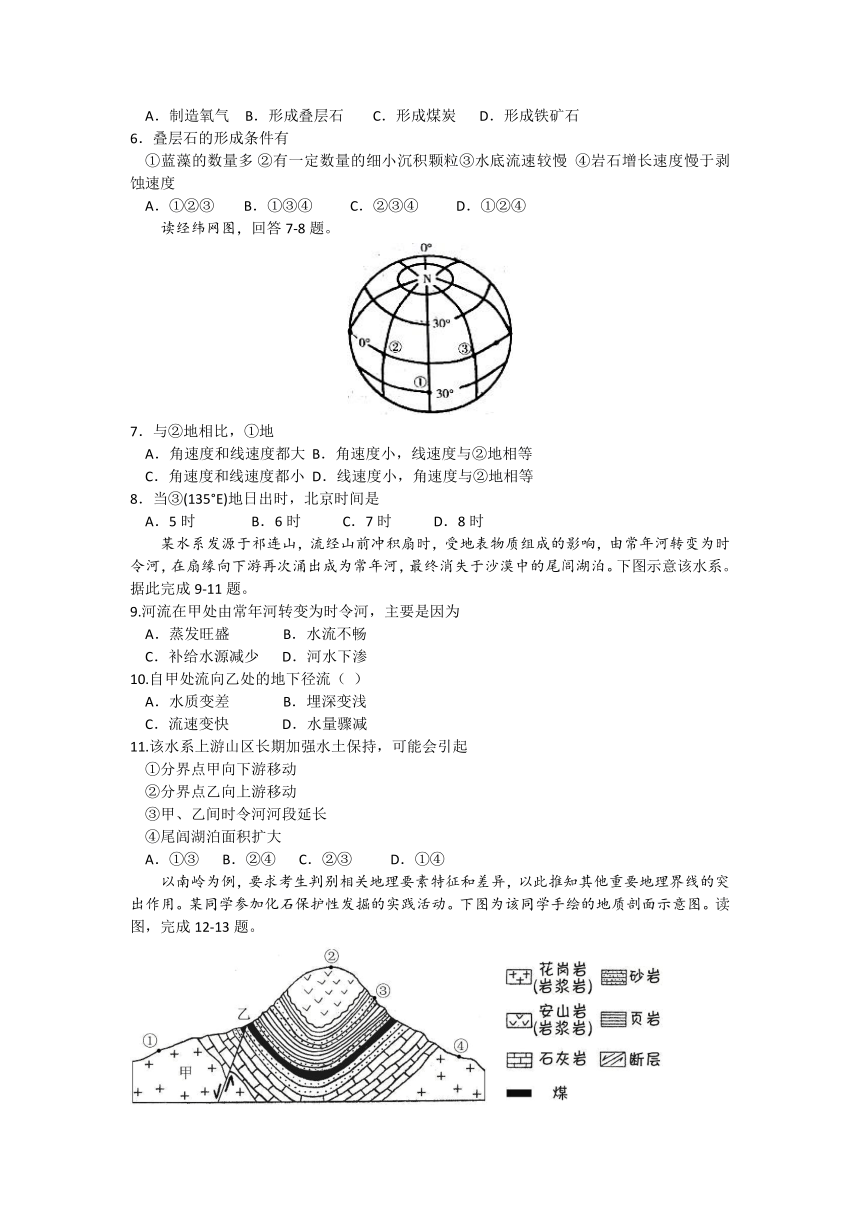

蓝藻是最早的光合放氧生物,对地球表面从无氧的大气环境变为有氧大气环境起了巨大的作用。蓝藻在生长过程中能黏附海水中细小的沉积物,当沉积物增多,蓝藻需要移动到表层寻找光源进行代谢。这样,沉积物一层一层地堆积,就形成了垫状或垛状的岩石结构,称为叠层石(如右图)。据此完成5~6题。

5.蓝藻在地球演化历程中,最大的作用是

A.制造氧气 B.形成叠层石 C.形成煤炭 D.形成铁矿石

6.叠层石的形成条件有

①蓝藻的数量多 ②有一定数量的细小沉积颗粒③水底流速较慢 ④岩石增长速度慢于剥蚀速度

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②④

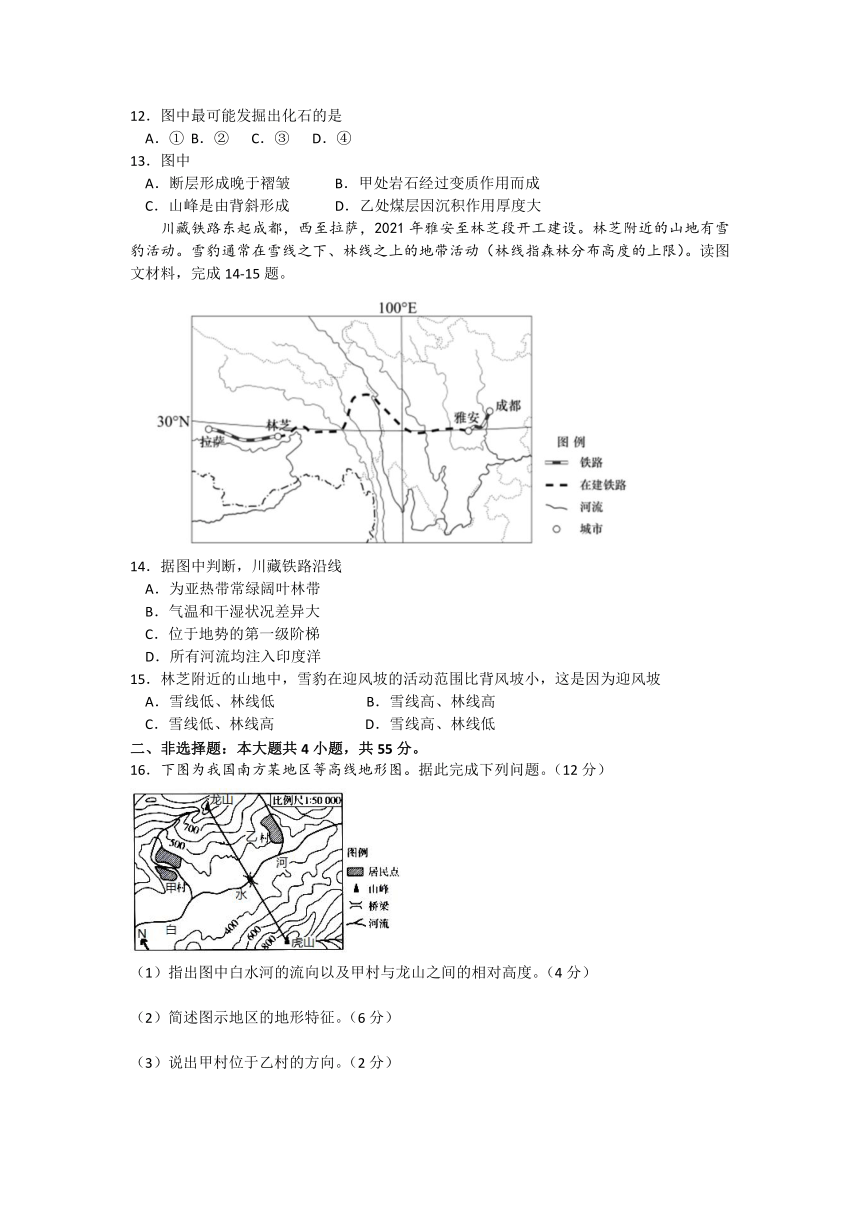

读经纬网图,回答7-8题。

7.与②地相比,①地

A.角速度和线速度都大 B.角速度小,线速度与②地相等

C.角速度和线速度都小 D.线速度小,角速度与②地相等

8.当③(135°E)地日出时,北京时间是

A.5时 B.6时 C.7时 D.8时

某水系发源于祁连山,流经山前冲积扇时,受地表物质组成的影响,由常年河转变为时令河,在扇缘向下游再次涌出成为常年河,最终消失于沙漠中的尾闾湖泊。下图示意该水系。据此完成9-11题。

9.河流在甲处由常年河转变为时令河,主要是因为

A.蒸发旺盛 B.水流不畅

C.补给水源减少 D.河水下渗

10.自甲处流向乙处的地下径流( )

A.水质变差 B.埋深变浅

C.流速变快 D.水量骤减

11.该水系上游山区长期加强水土保持,可能会引起

①分界点甲向下游移动

②分界点乙向上游移动

③甲、乙间时令河河段延长

④尾闾湖泊面积扩大

A.①③ B.②④ C.②③ D.①④

以南岭为例,要求考生判别相关地理要素特征和差异,以此推知其他重要地理界线的突出作用。某同学参加化石保护性发掘的实践活动。下图为该同学手绘的地质剖面示意图。读图,完成12-13题。

12.图中最可能发掘出化石的是

A.① B.② C.③ D.④

13.图中

A.断层形成晚于褶皱 B.甲处岩石经过变质作用而成

C.山峰是由背斜形成 D.乙处煤层因沉积作用厚度大

川藏铁路东起成都,西至拉萨,2021年雅安至林芝段开工建设。林芝附近的山地有雪豹活动。雪豹通常在雪线之下、林线之上的地带活动(林线指森林分布高度的上限)。读图文材料,完成14-15题。

14.据图中判断,川藏铁路沿线

A.为亚热带常绿阔叶林带

B.气温和干湿状况差异大

C.位于地势的第一级阶梯

D.所有河流均注入印度洋

15.林芝附近的山地中,雪豹在迎风坡的活动范围比背风坡小,这是因为迎风坡

A.雪线低、林线低 B.雪线高、林线高

C.雪线低、林线高 D.雪线高、林线低

二、非选择题:本大题共4小题,共55分。

16.下图为我国南方某地区等高线地形图。据此完成下列问题。(12分)

(1)指出图中白水河的流向以及甲村与龙山之间的相对高度。(4分)

(2)简述图示地区的地形特征。(6分)

(3)说出甲村位于乙村的方向。(2分)

17.阅读图文材料,完成下列要求。(18分)

材料一 在冰川地区,由于冰川表面上空大气温度比谷中同高度大气温度低,冰川表面较稳定而下沉的冷却气流沿冰面向冰川前方运动,形成了由冰川表面向冰缘地带吹送的冰川风。

材料二 天山北坡天池附近存在冰川风现象,山谷风也相当典型。冰川风与山谷风会和互影响。下图示意天山天池气象站周边区域等高线分布。

(1)判断天池气象站白天主要的盛行风向,并说明理由。(4分)

(2)简要分析冰川风对天池气象站附近山谷风的影响。(8分)

(3)随着全球气候变暖,推测天山北坡冰川风势力的变化,并说明理由。(6分)

18.阅读材料,完成下列问题。(12分)

黑河发源于祁连山,流经河西走廊,最终注入居延海,是我国西北地区第二大内流河。黑河流域农业开发历史悠久,至今仍是我国重要的商品粮、瓜果生产基地。

近几十年来,人类活动和全球气候变化导致该地区生态环境发生了一定变化,居延海面积不断萎缩,并分裂成东居延海和西居延海两个湖泊。1985年时,黑河水已经无法注入东居延海,到1992年湖泊彻底干涸。

下面左图为黑河流域示意图,右图为东居延海1985年湖泊盐度分布图。

(1)分析居延海分裂成东居延海和西居延海的原因。(3分)

(2)据图描述1985年东居延海湖水盐度的分布特点及原因。(5分)

(3)利用自然地理环境整体性原理,分析居延海萎缩和消失对周边自然地理环境的影响。(4分)

19.阅读图文材料,完成下列要求。(13分)

某河流位于我国四川盆地东部丘陵地区,为嘉陵江的支流,自汇水口向上依次出现“V型谷”、“U型谷”、瀑布地貌,其中“V型谷”河段河床紫色土和泥岩(岩性较软)发育;“U型谷”是类似冰川刨蚀作用形成的两岸陡直的谷地,该河段河床砂岩(岩性较硬)盖顶于泥岩(岩性较软)之上,形成“砂岩在上,泥岩在下”的岩层分布;瀑布高38m,丰水期水落高度可达30m以上,下方形成巨大的岩腔和深度超过3m的水潭,水潭周围堆积着大量的崩塌巨石。下图为该河部分河段示意图及瀑布纵剖面图。

(1)分析该河上游河段形成U型河谷,而下游河段形成V型河谷的原因。(4分)

(2)指出瀑布下切作用最强的季节,并说明理由。(5分)

(3)在现有变化趋势下,推测未来瀑布的位置变化,并分析其落差变化。(4分)

高三地理试题答案

1.A 2.D 3.C 4.B 5.A 6.A 7.D 8.A 9.D 10.B 11.B 12.C 13.A 14.B 15.C

16.(12分)

(1)流向:自东向西;相对高度:500至700米之间。(4分)

(2)地形以山地为主;地势南北两侧高、中部低,起伏较大。(6分)

(3)正西(2分)

17. (18分)

(1)西北风(或偏西风) 白天,盛行谷风,由低处吹向高处,结合图中位置可判断白天风向主要为西北风(或偏西风)。(4分)

(2)冰川风会加强山风的势力,削弱谷风的势力;冰川风会延长山风的时间,缩短谷风的时间。(8分)

(3)冰川风势力变弱 全球气候变暖,冰川大量消融,天山北坡冰川面积减小,冰川面上空气与谷中同高度空气温差变小,导致冰川风势力变弱。(6分)

18. (12分)

(1)生活和农业用水量大,过度引水导致入湖径流减少;全球气候变化导致降水减少,蒸发加剧,湖泊面积萎缩;湖泊地区地势东西低,中部高,导致湖泊分裂成东西两部分。(3分)

(2)特点:盐度分布不均,中间低,四周高。原因:湖泊四周与湖泊中央相比,湖水较浅,水量少,且受陆地温度的影响更大,蒸发旺盛,盐度高。(5分)

(3)湖泊对于局部气候的调节作用下降甚至消失,气候变得更加干旱;湖水盐度不断升高,导致水质恶化;地下水位下降,土壤退化,加速土地荒漠化进程;湖床裸露,为沙尘暴提供沙源,沙尘暴频发;湿地减少,生物栖息地减少,生物多样性下降。(4分)

19.(13分)

(1)下游河段水位高,流速较快,下切作用强,紫色土、泥岩发育,抗侵蚀能力差,溯源侵蚀速度快,深切成V形。(2分)上游河段泥岩与砂岩相间分布,下层抗侵性能力弱,先被侵蚀,上层砂岩垂体在重力作用下崩塌,形成两岸垂直的U型河谷。(2分)

(2)夏季。(1分)亚热带季风气候,夏季降水量大,河流径流量大,水位高,增大瀑布相对高度。流速加快,河水动能增强,提高下蚀能力;河水搬运能力强,搬运泥沙和砾石多、对河床有较强的掏蚀作用。(4分)

(3)位置向该河上游移动(或远离该河与嘉陵江交汇处)。(2分)上游地区海拔较高,瀑布向上游后退,使瀑布高差增大,流水下泄速度加快,下蚀作用增强,进一步增大高差。(2分)

高三地理 2021.11

注意事项:本试卷满分100分,考试时间90分钟,共19题。

一、选择题:(本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。)

1.关于青藏高原年太阳辐射总量最多的原因,说法正确的是

①青藏高原平均海拔高,空气比较洁净,尘埃少,对太阳辐射的削弱作用小,到达地面的太阳辐射强

②青藏海拔高,空气比较稀薄,水汽含量少,云量较少,对太阳辐射的削弱作用小,到达地面的太阳辐射强

③青藏高原纬度较高

④阴雨天多,晴天少

A.①② B.③④ C.②③ D.①③

2.下图是地球圈层间的物质交换示意图,图中序号 ① ② ③ ④ 代表四大圈层,序号依次表示

A.岩石圈、大气圈、生物圈、水圈

B.水圈、岩石圈、大气圈、生物圈

C.水圈、生物圈、岩石圈、大气圈

D.水圈、岩石圈、生物圈、大气圈

熏烟驱霜是指霜冻来临前点火生烟,以减轻霜冻冻害(如下图)。读大气受热过程示意图完成3-4题。

3.熏烟能够减轻霜冻的原因是

A.削弱① B.削弱② C.增强③ D.增强④

4.图中反映近地面大气温度升高的热量传递过程是

A.①-②-③ B.①-④-② C.②-③-④ D.③-④-②

蓝藻是最早的光合放氧生物,对地球表面从无氧的大气环境变为有氧大气环境起了巨大的作用。蓝藻在生长过程中能黏附海水中细小的沉积物,当沉积物增多,蓝藻需要移动到表层寻找光源进行代谢。这样,沉积物一层一层地堆积,就形成了垫状或垛状的岩石结构,称为叠层石(如右图)。据此完成5~6题。

5.蓝藻在地球演化历程中,最大的作用是

A.制造氧气 B.形成叠层石 C.形成煤炭 D.形成铁矿石

6.叠层石的形成条件有

①蓝藻的数量多 ②有一定数量的细小沉积颗粒③水底流速较慢 ④岩石增长速度慢于剥蚀速度

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②④

读经纬网图,回答7-8题。

7.与②地相比,①地

A.角速度和线速度都大 B.角速度小,线速度与②地相等

C.角速度和线速度都小 D.线速度小,角速度与②地相等

8.当③(135°E)地日出时,北京时间是

A.5时 B.6时 C.7时 D.8时

某水系发源于祁连山,流经山前冲积扇时,受地表物质组成的影响,由常年河转变为时令河,在扇缘向下游再次涌出成为常年河,最终消失于沙漠中的尾闾湖泊。下图示意该水系。据此完成9-11题。

9.河流在甲处由常年河转变为时令河,主要是因为

A.蒸发旺盛 B.水流不畅

C.补给水源减少 D.河水下渗

10.自甲处流向乙处的地下径流( )

A.水质变差 B.埋深变浅

C.流速变快 D.水量骤减

11.该水系上游山区长期加强水土保持,可能会引起

①分界点甲向下游移动

②分界点乙向上游移动

③甲、乙间时令河河段延长

④尾闾湖泊面积扩大

A.①③ B.②④ C.②③ D.①④

以南岭为例,要求考生判别相关地理要素特征和差异,以此推知其他重要地理界线的突出作用。某同学参加化石保护性发掘的实践活动。下图为该同学手绘的地质剖面示意图。读图,完成12-13题。

12.图中最可能发掘出化石的是

A.① B.② C.③ D.④

13.图中

A.断层形成晚于褶皱 B.甲处岩石经过变质作用而成

C.山峰是由背斜形成 D.乙处煤层因沉积作用厚度大

川藏铁路东起成都,西至拉萨,2021年雅安至林芝段开工建设。林芝附近的山地有雪豹活动。雪豹通常在雪线之下、林线之上的地带活动(林线指森林分布高度的上限)。读图文材料,完成14-15题。

14.据图中判断,川藏铁路沿线

A.为亚热带常绿阔叶林带

B.气温和干湿状况差异大

C.位于地势的第一级阶梯

D.所有河流均注入印度洋

15.林芝附近的山地中,雪豹在迎风坡的活动范围比背风坡小,这是因为迎风坡

A.雪线低、林线低 B.雪线高、林线高

C.雪线低、林线高 D.雪线高、林线低

二、非选择题:本大题共4小题,共55分。

16.下图为我国南方某地区等高线地形图。据此完成下列问题。(12分)

(1)指出图中白水河的流向以及甲村与龙山之间的相对高度。(4分)

(2)简述图示地区的地形特征。(6分)

(3)说出甲村位于乙村的方向。(2分)

17.阅读图文材料,完成下列要求。(18分)

材料一 在冰川地区,由于冰川表面上空大气温度比谷中同高度大气温度低,冰川表面较稳定而下沉的冷却气流沿冰面向冰川前方运动,形成了由冰川表面向冰缘地带吹送的冰川风。

材料二 天山北坡天池附近存在冰川风现象,山谷风也相当典型。冰川风与山谷风会和互影响。下图示意天山天池气象站周边区域等高线分布。

(1)判断天池气象站白天主要的盛行风向,并说明理由。(4分)

(2)简要分析冰川风对天池气象站附近山谷风的影响。(8分)

(3)随着全球气候变暖,推测天山北坡冰川风势力的变化,并说明理由。(6分)

18.阅读材料,完成下列问题。(12分)

黑河发源于祁连山,流经河西走廊,最终注入居延海,是我国西北地区第二大内流河。黑河流域农业开发历史悠久,至今仍是我国重要的商品粮、瓜果生产基地。

近几十年来,人类活动和全球气候变化导致该地区生态环境发生了一定变化,居延海面积不断萎缩,并分裂成东居延海和西居延海两个湖泊。1985年时,黑河水已经无法注入东居延海,到1992年湖泊彻底干涸。

下面左图为黑河流域示意图,右图为东居延海1985年湖泊盐度分布图。

(1)分析居延海分裂成东居延海和西居延海的原因。(3分)

(2)据图描述1985年东居延海湖水盐度的分布特点及原因。(5分)

(3)利用自然地理环境整体性原理,分析居延海萎缩和消失对周边自然地理环境的影响。(4分)

19.阅读图文材料,完成下列要求。(13分)

某河流位于我国四川盆地东部丘陵地区,为嘉陵江的支流,自汇水口向上依次出现“V型谷”、“U型谷”、瀑布地貌,其中“V型谷”河段河床紫色土和泥岩(岩性较软)发育;“U型谷”是类似冰川刨蚀作用形成的两岸陡直的谷地,该河段河床砂岩(岩性较硬)盖顶于泥岩(岩性较软)之上,形成“砂岩在上,泥岩在下”的岩层分布;瀑布高38m,丰水期水落高度可达30m以上,下方形成巨大的岩腔和深度超过3m的水潭,水潭周围堆积着大量的崩塌巨石。下图为该河部分河段示意图及瀑布纵剖面图。

(1)分析该河上游河段形成U型河谷,而下游河段形成V型河谷的原因。(4分)

(2)指出瀑布下切作用最强的季节,并说明理由。(5分)

(3)在现有变化趋势下,推测未来瀑布的位置变化,并分析其落差变化。(4分)

高三地理试题答案

1.A 2.D 3.C 4.B 5.A 6.A 7.D 8.A 9.D 10.B 11.B 12.C 13.A 14.B 15.C

16.(12分)

(1)流向:自东向西;相对高度:500至700米之间。(4分)

(2)地形以山地为主;地势南北两侧高、中部低,起伏较大。(6分)

(3)正西(2分)

17. (18分)

(1)西北风(或偏西风) 白天,盛行谷风,由低处吹向高处,结合图中位置可判断白天风向主要为西北风(或偏西风)。(4分)

(2)冰川风会加强山风的势力,削弱谷风的势力;冰川风会延长山风的时间,缩短谷风的时间。(8分)

(3)冰川风势力变弱 全球气候变暖,冰川大量消融,天山北坡冰川面积减小,冰川面上空气与谷中同高度空气温差变小,导致冰川风势力变弱。(6分)

18. (12分)

(1)生活和农业用水量大,过度引水导致入湖径流减少;全球气候变化导致降水减少,蒸发加剧,湖泊面积萎缩;湖泊地区地势东西低,中部高,导致湖泊分裂成东西两部分。(3分)

(2)特点:盐度分布不均,中间低,四周高。原因:湖泊四周与湖泊中央相比,湖水较浅,水量少,且受陆地温度的影响更大,蒸发旺盛,盐度高。(5分)

(3)湖泊对于局部气候的调节作用下降甚至消失,气候变得更加干旱;湖水盐度不断升高,导致水质恶化;地下水位下降,土壤退化,加速土地荒漠化进程;湖床裸露,为沙尘暴提供沙源,沙尘暴频发;湿地减少,生物栖息地减少,生物多样性下降。(4分)

19.(13分)

(1)下游河段水位高,流速较快,下切作用强,紫色土、泥岩发育,抗侵蚀能力差,溯源侵蚀速度快,深切成V形。(2分)上游河段泥岩与砂岩相间分布,下层抗侵性能力弱,先被侵蚀,上层砂岩垂体在重力作用下崩塌,形成两岸垂直的U型河谷。(2分)

(2)夏季。(1分)亚热带季风气候,夏季降水量大,河流径流量大,水位高,增大瀑布相对高度。流速加快,河水动能增强,提高下蚀能力;河水搬运能力强,搬运泥沙和砾石多、对河床有较强的掏蚀作用。(4分)

(3)位置向该河上游移动(或远离该河与嘉陵江交汇处)。(2分)上游地区海拔较高,瀑布向上游后退,使瀑布高差增大,流水下泄速度加快,下蚀作用增强,进一步增大高差。(2分)

同课章节目录