山东省济南黄河双语实高2022届高三上学期期中考试历史试题(Word版,含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省济南黄河双语实高2022届高三上学期期中考试历史试题(Word版,含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 587.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-02-23 15:34:54 | ||

图片预览

文档简介

济南黄河双语实验学校2021~2022学年度第一学期期中试题

高三历史 2021.11

注意事项:本试卷满分100分,考试时间90分钟,共19题。

一、选择题:本大题共15小题,毎小题3分,共45分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

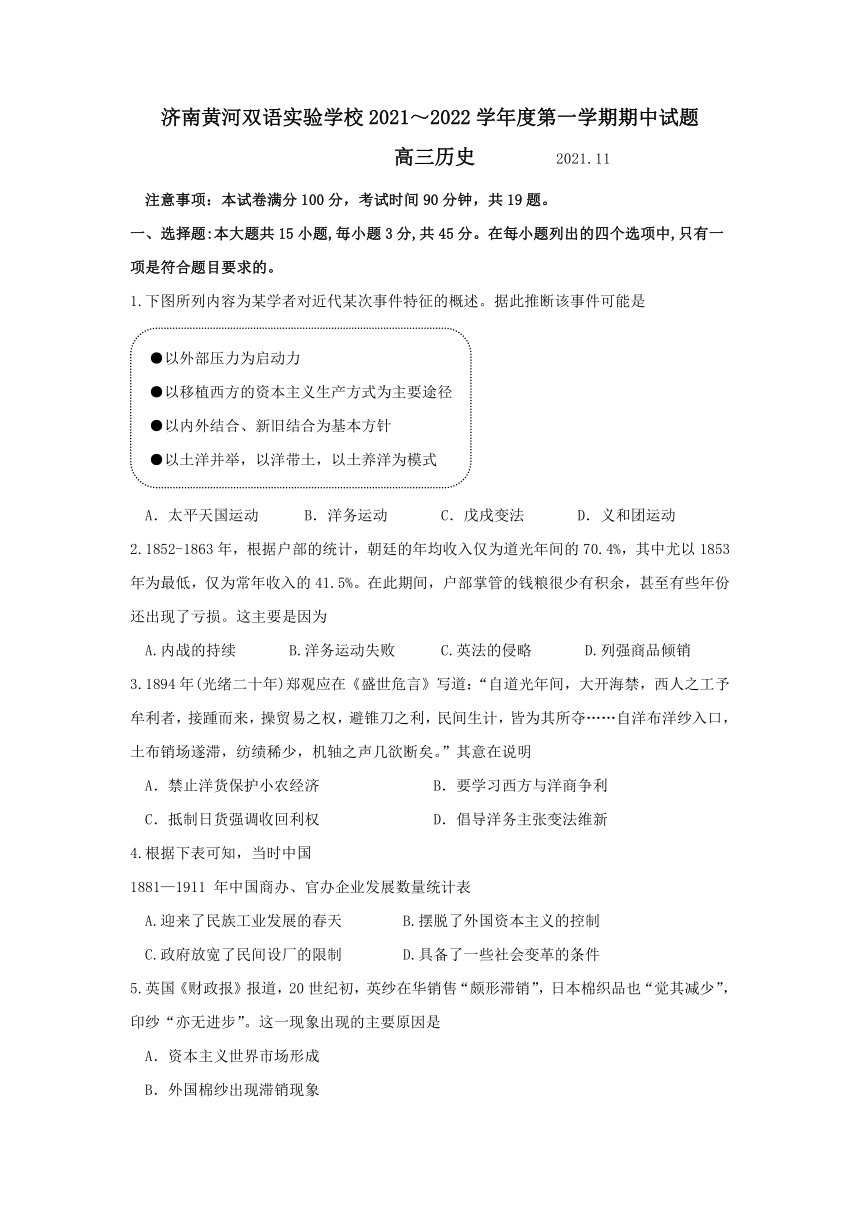

1.下图所列内容为某学者对近代某次事件特征的概述。据此推断该事件可能是

A.太平天国运动 B.洋务运动 C.戊戌变法 D.义和团运动

2.1852-1863年,根据户部的统计,朝廷的年均收入仅为道光年间的70.4%,其中尤以1853年为最低,仅为常年收入的41.5%。在此期间,户部掌管的钱粮很少有积余,甚至有些年份还出现了亏损。这主要是因为

A.内战的持续 B.洋务运动失败 C.英法的侵略 D.列强商品倾销

3.1894年(光绪二十年)郑观应在《盛世危言》写道:“自道光年间,大开海禁,西人之工予牟利者,接踵而来,操贸易之权,避锥刀之利,民间生计,皆为其所夺……自洋布洋纱入口,土布销场遂滞,纺绩稀少,机轴之声几欲断矣。”其意在说明

A.禁止洋货保护小农经济 B.要学习西方与洋商争利

C.抵制日货强调收回利权 D.倡导洋务主张变法维新

4.根据下表可知,当时中国

1881—1911 年中国商办、官办企业发展数量统计表

A.迎来了民族工业发展的春天 B.摆脱了外国资本主义的控制

C.政府放宽了民间设厂的限制 D.具备了一些社会变革的条件

5.英国《财政报》报道,20世纪初,英纱在华销售“颇形滞销”,日本棉织品也“觉其减少”,印纱“亦无进步”。这一现象出现的主要原因是

A.资本主义世界市场形成

B.外国棉纱出现滞销现象

C.中国棉纺织业获得发展

D.一战期间列强放松侵略

6.顾兆熊在 1919 年5月9日《晨报》“评坛”栏发表了一篇名为《一九一九年五月四日北京学生之示威运动与国民之精神的潮流》评论。他认为“吾观此次学生之示威运动,似青年之精神的潮流,已有一种趋势....则将来之社会,必可转病弱为强健也”该学者意在强调五四运动

A.以社会的运动改造社会

B.使中国的社会性质发生根本变化

C.找到了社会改造的途经

D.拉开了中国近代思想解放的帷幕

7.晚清以来“青年”的发展经历了几个阶段:清末是“革命青年”,五四时期是“新青年”,后来则是“进步青年”。其中,“新青年”关心个人的生活与解放,“进步青年”慢慢转向关心整个社会的解放。导致这种转变的主要原因是

A.民族资产阶级力量日益壮大 B.十月革命和一战的影响

C.民族矛盾成为社会主要矛盾 D.马克思主义的广泛传播

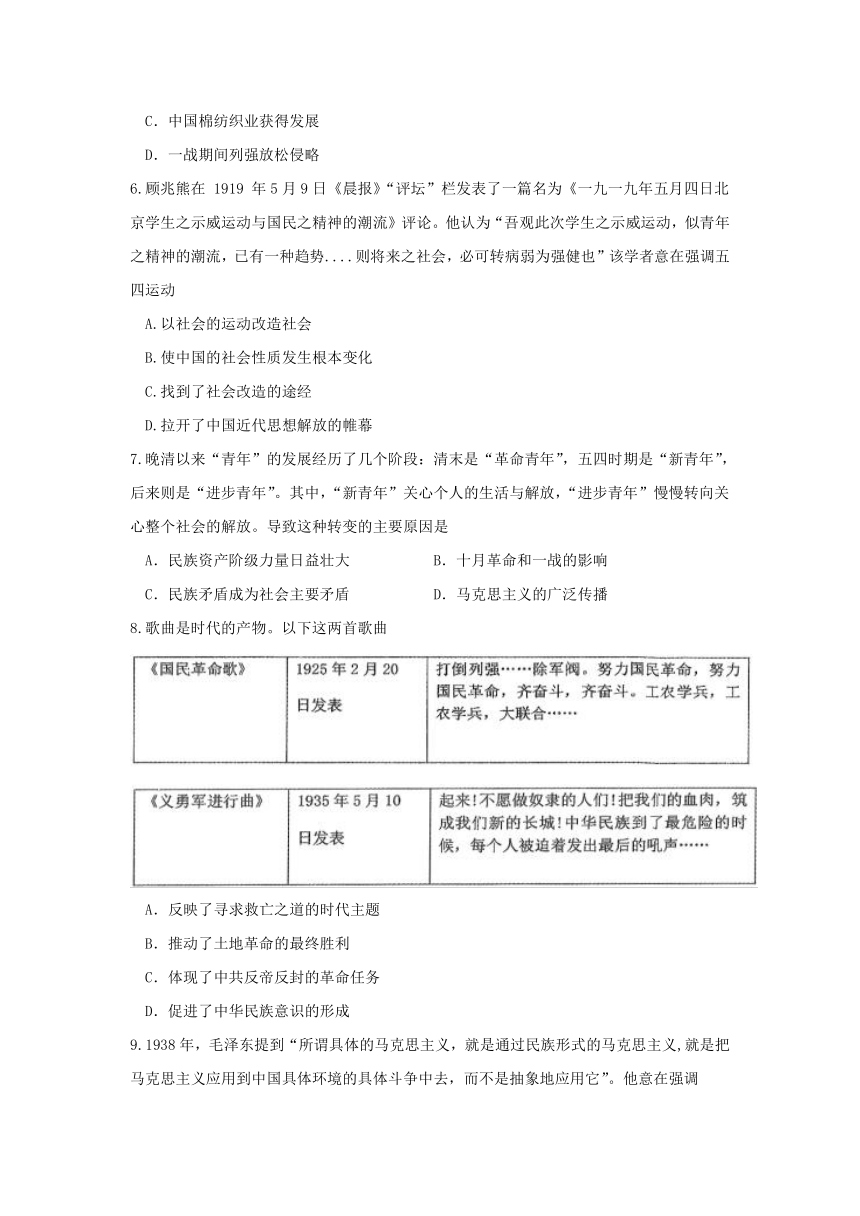

8.歌曲是时代的产物。以下这两首歌曲

A.反映了寻求救亡之道的时代主题

B.推动了土地革命的最终胜利

C.体现了中共反帝反封的革命任务

D.促进了中华民族意识的形成

9.1938年,毛泽东提到“所谓具体的马克思主义,就是通过民族形式的马克思主义,就是把马克思主义应用到中国具体环境的具体斗争中去,而不是抽象地应用它”。他意在强调

A.全民族抗战的重要性

B.马克思主义的中国化

C.总结革命的实践经验

D.学习经典马克思主义

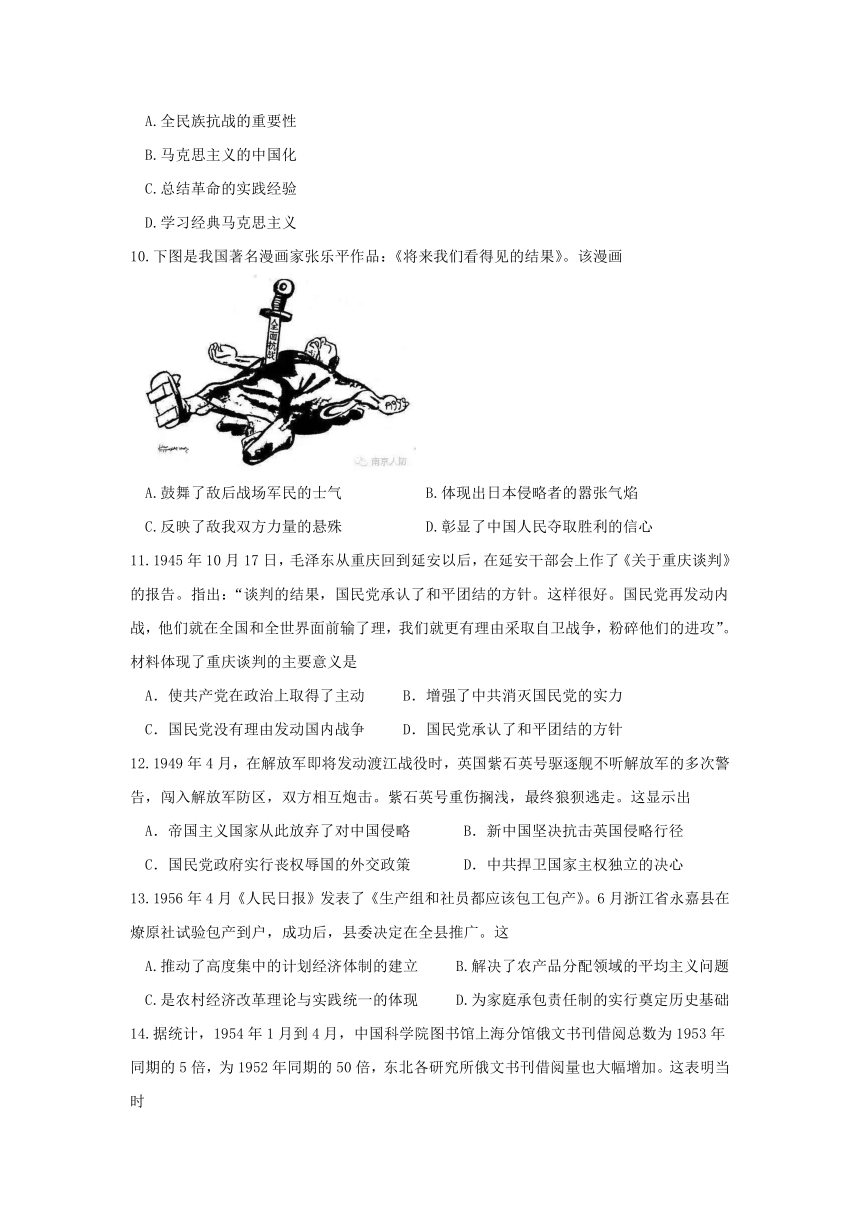

10.下图是我国著名漫画家张乐平作品:《将来我们看得见的结果》。该漫画

A.鼓舞了敌后战场军民的士气 B.体现出日本侵略者的嚣张气焰

C.反映了敌我双方力量的悬殊 D.彰显了中国人民夺取胜利的信心

11.1945年10月17日,毛泽东从重庆回到延安以后,在延安干部会上作了《关于重庆谈判》的报告。指出:“谈判的结果,国民党承认了和平团结的方针。这样很好。国民党再发动内战,他们就在全国和全世界面前输了理,我们就更有理由采取自卫战争,粉碎他们的进攻”。材料体现了重庆谈判的主要意义是

A.使共产党在政治上取得了主动 B.增强了中共消灭国民党的实力

C.国民党没有理由发动国内战争 D.国民党承认了和平团结的方针

12.1949年4月,在解放军即将发动渡江战役时,英国紫石英号驱逐舰不听解放军的多次警告,闯入解放军防区,双方相互炮击。紫石英号重伤搁浅,最终狼狈逃走。这显示出

A.帝国主义国家从此放弃了对中国侵略 B.新中国坚决抗击英国侵略行径

C.国民党政府实行丧权辱国的外交政策 D.中共捍卫国家主权独立的决心

13.1956年4月《人民日报》发表了《生产组和社员都应该包工包产》。6月浙江省永嘉县在燎原社试验包产到户,成功后,县委决定在全县推广。这

A.推动了高度集中的计划经济体制的建立 B.解决了农产品分配领域的平均主义问题

C.是农村经济改革理论与实践统一的体现 D.为家庭承包责任制的实行奠定历史基础

14.据统计,1954年1月到4月,中国科学院图书馆上海分馆俄文书刊借阅总数为1953年同期的5倍,为1952年同期的50倍,东北各研究所俄文书刊借阅量也大幅增加。这表明当时

A.科学研究已与国际前沿接轨 B.科教兴国战略已展开

C.对苏联经验的反思蔚然成风 D.工业化建设需求迫切

15.1956年至1957年上半年,中国文坛出现了“干预生活,暴露问题,揭露阴暗面”的批判现实主义的文学创作新潮,演奏出了一段转调的乐章。这一“转调”主要是由于

A.“双百”方针促进了思想解放 B.三大改造丰富了创作内容

C.文艺家敢于揭露社会矛盾 D.“左”的文艺思想已清除

二、非选择题:本大题共4小题,16题14分,第17题13分,第18题14分,19题14分 共55分。

16.近代尚武思潮是千年变局逼迫下社会意识转型的产物。阅读材料,回答问题。

材料

1898年5月,张之洞在奏章中提出“尚武救国”的改革倾向。他指出西方国家以尚武为荣,中国的富强之路或可通过“寓科举于行伍”而实现。1904年1月13日,张之洞等人制定“癸卯学制”,更加重视“尚武教育”,规定各学堂一律练习兵式体操,以肄武事,并于文高等学堂中讲授军制、战史、战术等要义。1906年《学部奏请宣誓教育宗旨折》把“尚武”与“忠君”“尊孔”“尚公”“尚实”等结合起来。一时间尚武教育思想得到了社会舆论的赞同。如《大公报》即撰文评论说“既可舒畅筋骨,又可熟悉步伐,由此进业,大可鼓气尚武之精神也”。

梁启超“欲先新吾国,当先新我民”的思想也是近代尚武思潮的重要组成部分。1902年,他提出要想提高国民素质就必须要以“尚武”为培养“新民”的途径。他说“尚武者,国民之元气,国家所恃以成立,而文明所赖以维持者也”;“立国者苟无尚武之国民、铁血之主义,则虽有文明,虽有智识,虽有众民,虽有广土,必无以自立于竞争剧烈之舞台”。

——摘编自谢忠强《近代中国尚武思潮论析》

根据材料并结合所学知识,对清末尚武思潮进行评述。(14分)(要求:表述成文、论证充分、逻辑清晰。)

17.阅读材料,回答问题。(13分)

材料一:

材料二: 以下为 1912 年 5 月孙中山与香港《士茂西报》记者的一段谈话。

访员曰:先生让总统之位与袁世凯,是由于个人之意乎?抑以为如此更换更有益于国家乎?孙曰:两者皆是。因袁君鼓动共和久矣。

结合材料与所学知识,谈谈你对孙中山所答内容的认识。

18.1933 年 1 月,《东方杂志》“新年特号”刊载了畅谈“新年梦想”征稿活动。(14分)

材料 :“梦想的中国”来稿关键词统计表

关键词 提到该词的作者人数 该词在全部稿件中一共出现的次数

阶级 27 人 58 次

教育 27 人 50 次

帝国主义 23 人 41 次

民族 21 人 70 次

日本 18 人 38 次

社会主义 13 人 20 次

世界大同 11 人 13 次(“大同世界”视为近似词归入此类)

文化 22 人 34 次

世界大战 5 人 6 次

——摘编自耿密《民国知识精英的“国家梦”》

根据材料,谈谈你对 20 世纪 30 年代“梦想的中国”认识。(要求:表述成文,持论有据, 论述充分,逻辑清晰。)

19.(14分)阅读材料,回答问题。

材料

1950年10月2日深夜,毛泽东发给斯大林一封回电,电文如下:

1950年10月1日来电收悉。我们原先曾打算,当敌人向三八线以北进攻时,调动几个师的志愿军到北朝鲜帮助朝鲜同志。但是,经过慎重考虑,我们现在认为,这一举动会造成极为严重的后果。

第一,靠几个师很难解决朝鲜问题(我军装备极差,同美军作战无胜利把握),敌人会迫使我们退却。

第二,最大的可能是,这将引起美国与中国的公开冲突,结果苏联也可能被拖进战争中来。这样一来,问题就变得极其严重了。

中共中央的许多同志认为,对此必须谨慎行事。

但如果我们出动几个师,随后又被敌人驱赶回来,并由此引起美国与中国的公开冲突,那么我们整个的和平建设计划将被全部打乱,国内许多人将会对我们不满(战争给人民带来的创伤尚未医治,人民需要和平)。

因此,目前最好还是克制一下,暂不出兵……

我们将召开党中央会议,中央各部门负责同志都将出席。对此问题尚未作出最后决定。这是我们的初步电报,我们想同您商量一下。

——摘自《俄罗斯解密档案选编:中苏关系》第三卷

(1)根据材料并结合所学知识,说明毛泽东对出兵朝鲜态度谨慎的原因。(8分)

(2)有学者认为此电报是中国不同意出兵朝鲜的证据,对此谈谈你的认识。(6分)

历史答案

1-5:BABDC 6—10:ADABD 11—15: ADDDA

16.(14分)评述应结合史实,主要包括以下角度

①从尚武思潮的背景角度

甲午战争后,民族危机加深,清政府实行新政,力图挽救统治危机。有识之士在救亡图存过程中,针对国民的体质与精神状况,借鉴西方文化精神和教育理念,反思中国传统教育,形成了尚武思潮。(4分)

②从尚武思潮的内容、特点角度

清政府的尚武思潮从维护自身统治出发,将尚武与忠君相结合。梁启超尚武思想不仅指政治军事层面,更多希望可以从文化精神面貌上提高全体国民素质,塑造国民自强性格和强健体魄。(4分)

③从尚武思潮的影响、评价角度

尚武思潮一定程度上改变了国人形象,激发了其“尚武从军”的意识,同时也改变了传统的教育理念。后被军阀集团所利用,带有一定的局限性。(6分)

表述:层次三:表述成文,论证充分,思路清晰,逻辑严密。

层次二:能表述成文,论证较充分,思路较清晰。

层次一:仅罗列要点,思路不清。

17.(13分)

孙中山个人追求角度:建立共和是孙中山个人的革命追求,也符合国家和民族的利益。为了早日结束南北对峙,实现国家统一和建立共和,孙中山不计个人得失,让位于袁世凯,反映了孙中山高尚的政治品质。(4分)

孙中山个人认识局限角度:民主共和是历史的潮流,袁世凯为了篡夺革命果实,实行假共和真专制。孙中山对袁世凯的本来面目认识不清,这体现出孙中山的政治局限性。(4 分) 孙中山让位袁世凯还有不得已的原因角度,如:立宪派、旧官僚、帝国主义支持袁世凯;袁世凯的政治和军事实力;中国的民族资本主义发展不充分导致资产阶级革命派软弱性妥协性等等。(5分)

18.(14分)

20 世纪 30 年代的中国国内:九一八事变后,日本加紧对中国的侵略,民族危机进一步加深;南京国民政府主张攘外必先安内;“工农武装割据”进一步发展;西方学说进一步传播,“阶级”、“教育”、“文化”反映出这一时期有识之士对救亡存图之路的探索。(国内 3个角度 6 分) 国际上:1929-1933 年经济大危机,法西斯主义进一步扩展;“阶级”、“社会主义”、“世界大同”反映出马克思主义的进一步传播;“世界大战”反映出这一时期随着经济危机爆发、法西斯势力的扩展,导致国际形势的紧张。(国际 3 个角度 6 分)

此次征稿活动反映出 20 世纪 30 年代人们的社会责任感,对民族独立复兴的渴望。(2 分)

19.(14分)

(1)①中国经历抗日战争、解放战争,军事实力较弱;②毛泽东意识到美苏冷战,出兵朝鲜可能激化美苏意识形态斗争,威胁中国建设发展的国际环境;③美军尚未侵犯中国主权,中国尚处于旁观状态;④新中国成立,巩固新生政权是当务之急。(8分)

(2)不同意。①中国与朝鲜历来友好互助,面对朝鲜求助,应尽力援助;②电报是俄罗斯公布,当时中苏属于同一阵营,内容是毛泽东的顾虑,文末是与苏联商量,中国有出兵的打算;③冷战状态下,中国最后仍然抗美援朝且胜利,可见准备较为充分。(6分)

●以外部压力为启动力

●以移植西方的资本主义生产方式为主要途径

●以内外结合、新旧结合为基本方针

●以土洋并举,以洋带土,以土养洋为模式

高三历史 2021.11

注意事项:本试卷满分100分,考试时间90分钟,共19题。

一、选择题:本大题共15小题,毎小题3分,共45分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.下图所列内容为某学者对近代某次事件特征的概述。据此推断该事件可能是

A.太平天国运动 B.洋务运动 C.戊戌变法 D.义和团运动

2.1852-1863年,根据户部的统计,朝廷的年均收入仅为道光年间的70.4%,其中尤以1853年为最低,仅为常年收入的41.5%。在此期间,户部掌管的钱粮很少有积余,甚至有些年份还出现了亏损。这主要是因为

A.内战的持续 B.洋务运动失败 C.英法的侵略 D.列强商品倾销

3.1894年(光绪二十年)郑观应在《盛世危言》写道:“自道光年间,大开海禁,西人之工予牟利者,接踵而来,操贸易之权,避锥刀之利,民间生计,皆为其所夺……自洋布洋纱入口,土布销场遂滞,纺绩稀少,机轴之声几欲断矣。”其意在说明

A.禁止洋货保护小农经济 B.要学习西方与洋商争利

C.抵制日货强调收回利权 D.倡导洋务主张变法维新

4.根据下表可知,当时中国

1881—1911 年中国商办、官办企业发展数量统计表

A.迎来了民族工业发展的春天 B.摆脱了外国资本主义的控制

C.政府放宽了民间设厂的限制 D.具备了一些社会变革的条件

5.英国《财政报》报道,20世纪初,英纱在华销售“颇形滞销”,日本棉织品也“觉其减少”,印纱“亦无进步”。这一现象出现的主要原因是

A.资本主义世界市场形成

B.外国棉纱出现滞销现象

C.中国棉纺织业获得发展

D.一战期间列强放松侵略

6.顾兆熊在 1919 年5月9日《晨报》“评坛”栏发表了一篇名为《一九一九年五月四日北京学生之示威运动与国民之精神的潮流》评论。他认为“吾观此次学生之示威运动,似青年之精神的潮流,已有一种趋势....则将来之社会,必可转病弱为强健也”该学者意在强调五四运动

A.以社会的运动改造社会

B.使中国的社会性质发生根本变化

C.找到了社会改造的途经

D.拉开了中国近代思想解放的帷幕

7.晚清以来“青年”的发展经历了几个阶段:清末是“革命青年”,五四时期是“新青年”,后来则是“进步青年”。其中,“新青年”关心个人的生活与解放,“进步青年”慢慢转向关心整个社会的解放。导致这种转变的主要原因是

A.民族资产阶级力量日益壮大 B.十月革命和一战的影响

C.民族矛盾成为社会主要矛盾 D.马克思主义的广泛传播

8.歌曲是时代的产物。以下这两首歌曲

A.反映了寻求救亡之道的时代主题

B.推动了土地革命的最终胜利

C.体现了中共反帝反封的革命任务

D.促进了中华民族意识的形成

9.1938年,毛泽东提到“所谓具体的马克思主义,就是通过民族形式的马克思主义,就是把马克思主义应用到中国具体环境的具体斗争中去,而不是抽象地应用它”。他意在强调

A.全民族抗战的重要性

B.马克思主义的中国化

C.总结革命的实践经验

D.学习经典马克思主义

10.下图是我国著名漫画家张乐平作品:《将来我们看得见的结果》。该漫画

A.鼓舞了敌后战场军民的士气 B.体现出日本侵略者的嚣张气焰

C.反映了敌我双方力量的悬殊 D.彰显了中国人民夺取胜利的信心

11.1945年10月17日,毛泽东从重庆回到延安以后,在延安干部会上作了《关于重庆谈判》的报告。指出:“谈判的结果,国民党承认了和平团结的方针。这样很好。国民党再发动内战,他们就在全国和全世界面前输了理,我们就更有理由采取自卫战争,粉碎他们的进攻”。材料体现了重庆谈判的主要意义是

A.使共产党在政治上取得了主动 B.增强了中共消灭国民党的实力

C.国民党没有理由发动国内战争 D.国民党承认了和平团结的方针

12.1949年4月,在解放军即将发动渡江战役时,英国紫石英号驱逐舰不听解放军的多次警告,闯入解放军防区,双方相互炮击。紫石英号重伤搁浅,最终狼狈逃走。这显示出

A.帝国主义国家从此放弃了对中国侵略 B.新中国坚决抗击英国侵略行径

C.国民党政府实行丧权辱国的外交政策 D.中共捍卫国家主权独立的决心

13.1956年4月《人民日报》发表了《生产组和社员都应该包工包产》。6月浙江省永嘉县在燎原社试验包产到户,成功后,县委决定在全县推广。这

A.推动了高度集中的计划经济体制的建立 B.解决了农产品分配领域的平均主义问题

C.是农村经济改革理论与实践统一的体现 D.为家庭承包责任制的实行奠定历史基础

14.据统计,1954年1月到4月,中国科学院图书馆上海分馆俄文书刊借阅总数为1953年同期的5倍,为1952年同期的50倍,东北各研究所俄文书刊借阅量也大幅增加。这表明当时

A.科学研究已与国际前沿接轨 B.科教兴国战略已展开

C.对苏联经验的反思蔚然成风 D.工业化建设需求迫切

15.1956年至1957年上半年,中国文坛出现了“干预生活,暴露问题,揭露阴暗面”的批判现实主义的文学创作新潮,演奏出了一段转调的乐章。这一“转调”主要是由于

A.“双百”方针促进了思想解放 B.三大改造丰富了创作内容

C.文艺家敢于揭露社会矛盾 D.“左”的文艺思想已清除

二、非选择题:本大题共4小题,16题14分,第17题13分,第18题14分,19题14分 共55分。

16.近代尚武思潮是千年变局逼迫下社会意识转型的产物。阅读材料,回答问题。

材料

1898年5月,张之洞在奏章中提出“尚武救国”的改革倾向。他指出西方国家以尚武为荣,中国的富强之路或可通过“寓科举于行伍”而实现。1904年1月13日,张之洞等人制定“癸卯学制”,更加重视“尚武教育”,规定各学堂一律练习兵式体操,以肄武事,并于文高等学堂中讲授军制、战史、战术等要义。1906年《学部奏请宣誓教育宗旨折》把“尚武”与“忠君”“尊孔”“尚公”“尚实”等结合起来。一时间尚武教育思想得到了社会舆论的赞同。如《大公报》即撰文评论说“既可舒畅筋骨,又可熟悉步伐,由此进业,大可鼓气尚武之精神也”。

梁启超“欲先新吾国,当先新我民”的思想也是近代尚武思潮的重要组成部分。1902年,他提出要想提高国民素质就必须要以“尚武”为培养“新民”的途径。他说“尚武者,国民之元气,国家所恃以成立,而文明所赖以维持者也”;“立国者苟无尚武之国民、铁血之主义,则虽有文明,虽有智识,虽有众民,虽有广土,必无以自立于竞争剧烈之舞台”。

——摘编自谢忠强《近代中国尚武思潮论析》

根据材料并结合所学知识,对清末尚武思潮进行评述。(14分)(要求:表述成文、论证充分、逻辑清晰。)

17.阅读材料,回答问题。(13分)

材料一:

材料二: 以下为 1912 年 5 月孙中山与香港《士茂西报》记者的一段谈话。

访员曰:先生让总统之位与袁世凯,是由于个人之意乎?抑以为如此更换更有益于国家乎?孙曰:两者皆是。因袁君鼓动共和久矣。

结合材料与所学知识,谈谈你对孙中山所答内容的认识。

18.1933 年 1 月,《东方杂志》“新年特号”刊载了畅谈“新年梦想”征稿活动。(14分)

材料 :“梦想的中国”来稿关键词统计表

关键词 提到该词的作者人数 该词在全部稿件中一共出现的次数

阶级 27 人 58 次

教育 27 人 50 次

帝国主义 23 人 41 次

民族 21 人 70 次

日本 18 人 38 次

社会主义 13 人 20 次

世界大同 11 人 13 次(“大同世界”视为近似词归入此类)

文化 22 人 34 次

世界大战 5 人 6 次

——摘编自耿密《民国知识精英的“国家梦”》

根据材料,谈谈你对 20 世纪 30 年代“梦想的中国”认识。(要求:表述成文,持论有据, 论述充分,逻辑清晰。)

19.(14分)阅读材料,回答问题。

材料

1950年10月2日深夜,毛泽东发给斯大林一封回电,电文如下:

1950年10月1日来电收悉。我们原先曾打算,当敌人向三八线以北进攻时,调动几个师的志愿军到北朝鲜帮助朝鲜同志。但是,经过慎重考虑,我们现在认为,这一举动会造成极为严重的后果。

第一,靠几个师很难解决朝鲜问题(我军装备极差,同美军作战无胜利把握),敌人会迫使我们退却。

第二,最大的可能是,这将引起美国与中国的公开冲突,结果苏联也可能被拖进战争中来。这样一来,问题就变得极其严重了。

中共中央的许多同志认为,对此必须谨慎行事。

但如果我们出动几个师,随后又被敌人驱赶回来,并由此引起美国与中国的公开冲突,那么我们整个的和平建设计划将被全部打乱,国内许多人将会对我们不满(战争给人民带来的创伤尚未医治,人民需要和平)。

因此,目前最好还是克制一下,暂不出兵……

我们将召开党中央会议,中央各部门负责同志都将出席。对此问题尚未作出最后决定。这是我们的初步电报,我们想同您商量一下。

——摘自《俄罗斯解密档案选编:中苏关系》第三卷

(1)根据材料并结合所学知识,说明毛泽东对出兵朝鲜态度谨慎的原因。(8分)

(2)有学者认为此电报是中国不同意出兵朝鲜的证据,对此谈谈你的认识。(6分)

历史答案

1-5:BABDC 6—10:ADABD 11—15: ADDDA

16.(14分)评述应结合史实,主要包括以下角度

①从尚武思潮的背景角度

甲午战争后,民族危机加深,清政府实行新政,力图挽救统治危机。有识之士在救亡图存过程中,针对国民的体质与精神状况,借鉴西方文化精神和教育理念,反思中国传统教育,形成了尚武思潮。(4分)

②从尚武思潮的内容、特点角度

清政府的尚武思潮从维护自身统治出发,将尚武与忠君相结合。梁启超尚武思想不仅指政治军事层面,更多希望可以从文化精神面貌上提高全体国民素质,塑造国民自强性格和强健体魄。(4分)

③从尚武思潮的影响、评价角度

尚武思潮一定程度上改变了国人形象,激发了其“尚武从军”的意识,同时也改变了传统的教育理念。后被军阀集团所利用,带有一定的局限性。(6分)

表述:层次三:表述成文,论证充分,思路清晰,逻辑严密。

层次二:能表述成文,论证较充分,思路较清晰。

层次一:仅罗列要点,思路不清。

17.(13分)

孙中山个人追求角度:建立共和是孙中山个人的革命追求,也符合国家和民族的利益。为了早日结束南北对峙,实现国家统一和建立共和,孙中山不计个人得失,让位于袁世凯,反映了孙中山高尚的政治品质。(4分)

孙中山个人认识局限角度:民主共和是历史的潮流,袁世凯为了篡夺革命果实,实行假共和真专制。孙中山对袁世凯的本来面目认识不清,这体现出孙中山的政治局限性。(4 分) 孙中山让位袁世凯还有不得已的原因角度,如:立宪派、旧官僚、帝国主义支持袁世凯;袁世凯的政治和军事实力;中国的民族资本主义发展不充分导致资产阶级革命派软弱性妥协性等等。(5分)

18.(14分)

20 世纪 30 年代的中国国内:九一八事变后,日本加紧对中国的侵略,民族危机进一步加深;南京国民政府主张攘外必先安内;“工农武装割据”进一步发展;西方学说进一步传播,“阶级”、“教育”、“文化”反映出这一时期有识之士对救亡存图之路的探索。(国内 3个角度 6 分) 国际上:1929-1933 年经济大危机,法西斯主义进一步扩展;“阶级”、“社会主义”、“世界大同”反映出马克思主义的进一步传播;“世界大战”反映出这一时期随着经济危机爆发、法西斯势力的扩展,导致国际形势的紧张。(国际 3 个角度 6 分)

此次征稿活动反映出 20 世纪 30 年代人们的社会责任感,对民族独立复兴的渴望。(2 分)

19.(14分)

(1)①中国经历抗日战争、解放战争,军事实力较弱;②毛泽东意识到美苏冷战,出兵朝鲜可能激化美苏意识形态斗争,威胁中国建设发展的国际环境;③美军尚未侵犯中国主权,中国尚处于旁观状态;④新中国成立,巩固新生政权是当务之急。(8分)

(2)不同意。①中国与朝鲜历来友好互助,面对朝鲜求助,应尽力援助;②电报是俄罗斯公布,当时中苏属于同一阵营,内容是毛泽东的顾虑,文末是与苏联商量,中国有出兵的打算;③冷战状态下,中国最后仍然抗美援朝且胜利,可见准备较为充分。(6分)

●以外部压力为启动力

●以移植西方的资本主义生产方式为主要途径

●以内外结合、新旧结合为基本方针

●以土洋并举,以洋带土,以土养洋为模式

同课章节目录