记承天寺夜游

图片预览

文档简介

课件20张PPT。出 人 头 地苏轼 欧阳修 曾巩记承天寺夜游苏 轼新密市城关镇第二初级中学 张刘庆学习目标:1.了解作者及写作背景。

2.积累文言词语。

3.理解重点词句,并背诵课文

4.欣赏文中描写月色的句子,

体会作者悠闲旷达的心境。 苏轼(1037-1101)字子瞻,号东坡居士,四川眉山人。北宋著名政治家,思想家,文学家。唐宋八大家之一。(韩愈、柳宗元、三苏、曾巩、王安石、欧阳修。)

苏轼一生经历了北宋仁宗,英宗,神宗,哲宗,徽宗五朝。他初入仕途,正是北宋政治与社会危机开始暴露,士大夫改革呼声日益高涨的时候。由于苏轼的改革意见和建议遭到变法派的反对,苏轼被迫外调,先通判杭州,以后又做过密州,徐州湖州等地的知州。在他为官之处,注意了解民情,关心百姓的生产和生活,所到之处都受到人民群众的拥戴和热爱。写作背景:

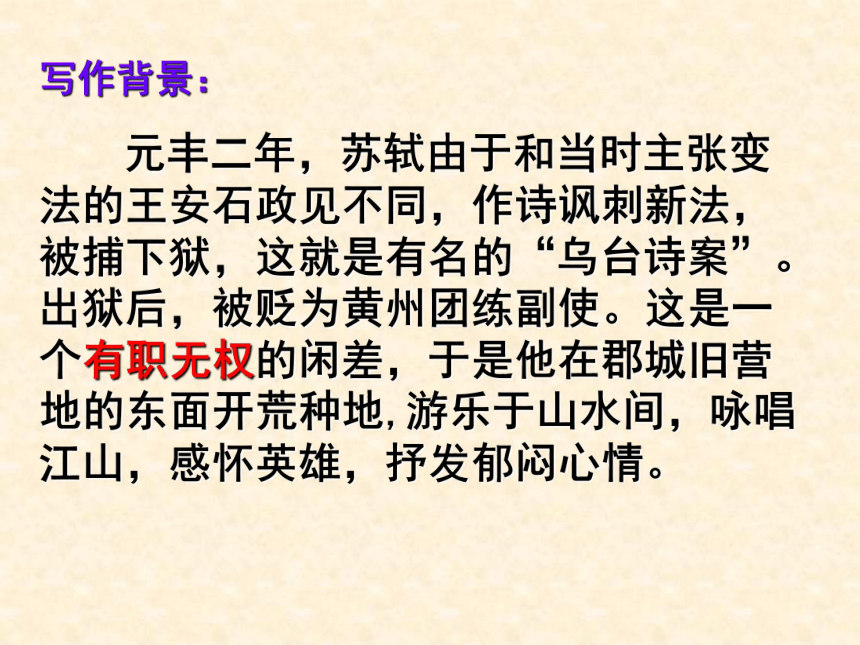

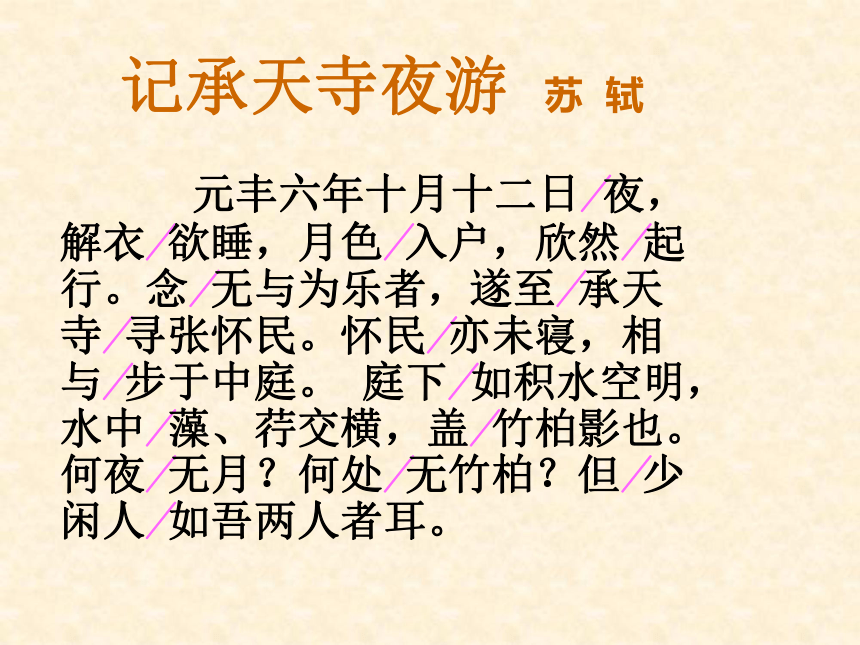

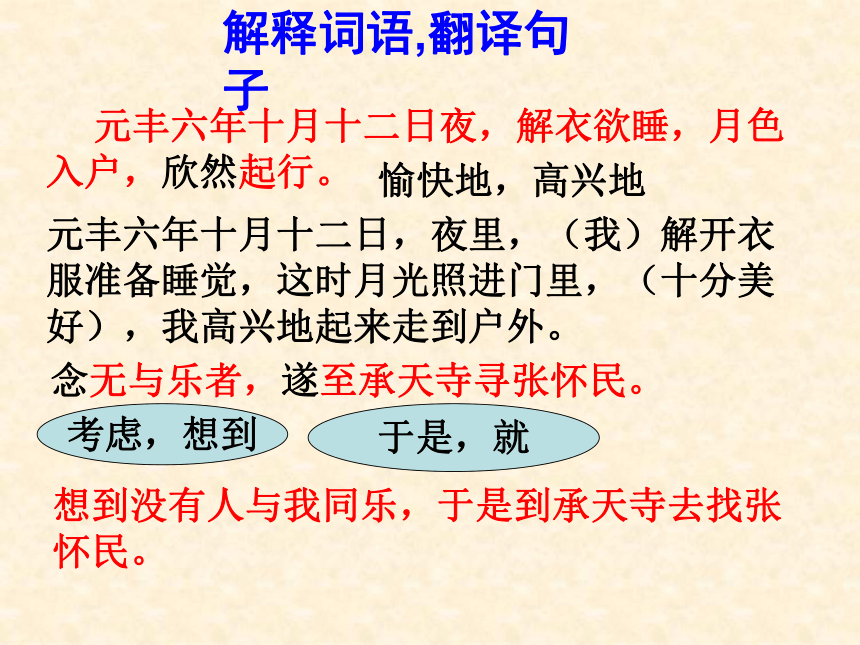

元丰二年,苏轼由于和当时主张变法的王安石政见不同,作诗讽刺新法,被捕下狱,这就是有名的“乌台诗案”。出狱后,被贬为黄州团练副使。这是一个有职无权的闲差,于是他在郡城旧营地的东面开荒种地,游乐于山水间,咏唱江山,感怀英雄,抒发郁闷心情。初读课文要求:读准字音,读准节奏,初步体会作者的感情。记承天寺夜游 苏 轼 元丰六年十月十二日/夜,解衣/欲睡,月色/入户,欣然/起行。念/无与为乐者,遂至/承天寺/寻张怀民。怀民/亦未寝,相与/步于中庭。 庭下/如积水空明,水中/藻、荇交横,盖/竹柏影也。何夜/无月?何处/无竹柏?但/少闲人/如吾两人者耳。再读课文要求:参考注释理解课文,掌握文中关键词语的意思,能翻译课文。解释词语,翻译句子 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。 元丰六年十月十二日,夜里,(我)解开衣服准备睡觉,这时月光照进门里,(十分美好),我高兴地起来走到户外。愉快地,高兴地念无与乐者,遂至承天寺寻张怀民。 考虑,想到于是,就想到没有人与我同乐,于是到承天寺去找张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。 卧,睡觉共同,一起徒步徐庭院怀民也没有睡,我们便一起在院子里散步庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。 月光照在庭院中,如水一般清明澄澈,竹子和松柏的影子,就像水中交错的藻、荇。形容水的澄澈交错纵横原来是,连词何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。 哪个夜晚没有月色?那个地方没有竹子和柏树?只不过少有像我们两个这样的闲人罢了。连词,只是清闲的人,但并非是指闲极无聊,无所事事的人。而已,罢了 月光照在庭院中,如水一般清明澄澈,竹子和松柏的影子,就像水中交错的藻、荇。重点句子的理解庭下如积水空明,

水中藻、荇交横,盖竹柏影也。理清文章写作思路这篇文章可以分为几层?

试划分文章层次,并总结层意第一层(1-3句):交代了赏月时间,地点、原因

以及同行者。第二层(4句):描绘月下庭中景物。第三层(5-7句):抒发作者的感慨。 “庭下如积水空明,水中藻荇 交横,盖竹柏影也。”

句中无一个“月” 字,却无处不是写皎洁的月光。作者用 “积水空明”四字,比喻庭院中月光的清澈透明。

用 “藻荇交横 ”四字,比喻月下美丽的竹柏倒影。 佳句妙品点明文章主旨的句子是那一句?何夜无月?何处无竹柏?

但少闲人如吾两人者耳。这句表达了作者怎样的情怀?寥寥数语,意味隽永:贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,

漫步的悠闲——种种难言的感情尽在其中。最后一句话名为解释赏月是因为“闲”,实际上含有对生活有热爱、追求之意,可谓点睛之笔。你是如何理解文中“闲人”的含义的? “闲人”,即清闲的人,这里并非是指闲极无聊、无所事事的人,而是包含着复杂的意味。首先,“闲人”是指具有闲情雅致的人。作者与张怀民欣赏月夜景致时感慨道“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳.”表面上是自嘲地说自己和张怀民是清闲的人,闲来无事才出来赏月的,实际上却为自己的行为而自豪——月夜处处都有,却只有情趣高雅的人能够欣赏它。

其次,“闲人”包含了作者郁郁不得志的悲凉心境,作者在政治上有远大的抱负,但是被一贬再贬,流落黄州,在内心深处,他又何尝愿意做一个“闲人”呢?赏月“闲人”的自得只不过是被贬“闲人”的自慰罢了。 归纳总结 文章通过对庭中澄澈透明的月色极其生动的描绘,真实地记录了作者当时生活的一个片段,透露出他在贬谪中感慨深微而又随缘自适,自我排遣的特殊心境。表达的感情是微妙而复杂的:贬谪的悲凉、人生的感慨、赏月的欣喜、漫步的悠闲都包含其中。夜游缘起夜游所见夜游所思寺庭步月月下幽景对月感怀月月月(1-3句)(4句)(5-7句)夜 游 记 承 天 寺(记事)(写景)(抒情)闲

请同学们也来写一段景色描写,不要直接出现写自己的心情的词语,但要能够让读者通过阅读你的描写看出你的心情,或是愉快的,或是郁闷的,等等,要体现“一切景语皆情语”。

拓展延伸

2.积累文言词语。

3.理解重点词句,并背诵课文

4.欣赏文中描写月色的句子,

体会作者悠闲旷达的心境。 苏轼(1037-1101)字子瞻,号东坡居士,四川眉山人。北宋著名政治家,思想家,文学家。唐宋八大家之一。(韩愈、柳宗元、三苏、曾巩、王安石、欧阳修。)

苏轼一生经历了北宋仁宗,英宗,神宗,哲宗,徽宗五朝。他初入仕途,正是北宋政治与社会危机开始暴露,士大夫改革呼声日益高涨的时候。由于苏轼的改革意见和建议遭到变法派的反对,苏轼被迫外调,先通判杭州,以后又做过密州,徐州湖州等地的知州。在他为官之处,注意了解民情,关心百姓的生产和生活,所到之处都受到人民群众的拥戴和热爱。写作背景:

元丰二年,苏轼由于和当时主张变法的王安石政见不同,作诗讽刺新法,被捕下狱,这就是有名的“乌台诗案”。出狱后,被贬为黄州团练副使。这是一个有职无权的闲差,于是他在郡城旧营地的东面开荒种地,游乐于山水间,咏唱江山,感怀英雄,抒发郁闷心情。初读课文要求:读准字音,读准节奏,初步体会作者的感情。记承天寺夜游 苏 轼 元丰六年十月十二日/夜,解衣/欲睡,月色/入户,欣然/起行。念/无与为乐者,遂至/承天寺/寻张怀民。怀民/亦未寝,相与/步于中庭。 庭下/如积水空明,水中/藻、荇交横,盖/竹柏影也。何夜/无月?何处/无竹柏?但/少闲人/如吾两人者耳。再读课文要求:参考注释理解课文,掌握文中关键词语的意思,能翻译课文。解释词语,翻译句子 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。 元丰六年十月十二日,夜里,(我)解开衣服准备睡觉,这时月光照进门里,(十分美好),我高兴地起来走到户外。愉快地,高兴地念无与乐者,遂至承天寺寻张怀民。 考虑,想到于是,就想到没有人与我同乐,于是到承天寺去找张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。 卧,睡觉共同,一起徒步徐庭院怀民也没有睡,我们便一起在院子里散步庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。 月光照在庭院中,如水一般清明澄澈,竹子和松柏的影子,就像水中交错的藻、荇。形容水的澄澈交错纵横原来是,连词何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。 哪个夜晚没有月色?那个地方没有竹子和柏树?只不过少有像我们两个这样的闲人罢了。连词,只是清闲的人,但并非是指闲极无聊,无所事事的人。而已,罢了 月光照在庭院中,如水一般清明澄澈,竹子和松柏的影子,就像水中交错的藻、荇。重点句子的理解庭下如积水空明,

水中藻、荇交横,盖竹柏影也。理清文章写作思路这篇文章可以分为几层?

试划分文章层次,并总结层意第一层(1-3句):交代了赏月时间,地点、原因

以及同行者。第二层(4句):描绘月下庭中景物。第三层(5-7句):抒发作者的感慨。 “庭下如积水空明,水中藻荇 交横,盖竹柏影也。”

句中无一个“月” 字,却无处不是写皎洁的月光。作者用 “积水空明”四字,比喻庭院中月光的清澈透明。

用 “藻荇交横 ”四字,比喻月下美丽的竹柏倒影。 佳句妙品点明文章主旨的句子是那一句?何夜无月?何处无竹柏?

但少闲人如吾两人者耳。这句表达了作者怎样的情怀?寥寥数语,意味隽永:贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,

漫步的悠闲——种种难言的感情尽在其中。最后一句话名为解释赏月是因为“闲”,实际上含有对生活有热爱、追求之意,可谓点睛之笔。你是如何理解文中“闲人”的含义的? “闲人”,即清闲的人,这里并非是指闲极无聊、无所事事的人,而是包含着复杂的意味。首先,“闲人”是指具有闲情雅致的人。作者与张怀民欣赏月夜景致时感慨道“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳.”表面上是自嘲地说自己和张怀民是清闲的人,闲来无事才出来赏月的,实际上却为自己的行为而自豪——月夜处处都有,却只有情趣高雅的人能够欣赏它。

其次,“闲人”包含了作者郁郁不得志的悲凉心境,作者在政治上有远大的抱负,但是被一贬再贬,流落黄州,在内心深处,他又何尝愿意做一个“闲人”呢?赏月“闲人”的自得只不过是被贬“闲人”的自慰罢了。 归纳总结 文章通过对庭中澄澈透明的月色极其生动的描绘,真实地记录了作者当时生活的一个片段,透露出他在贬谪中感慨深微而又随缘自适,自我排遣的特殊心境。表达的感情是微妙而复杂的:贬谪的悲凉、人生的感慨、赏月的欣喜、漫步的悠闲都包含其中。夜游缘起夜游所见夜游所思寺庭步月月下幽景对月感怀月月月(1-3句)(4句)(5-7句)夜 游 记 承 天 寺(记事)(写景)(抒情)闲

请同学们也来写一段景色描写,不要直接出现写自己的心情的词语,但要能够让读者通过阅读你的描写看出你的心情,或是愉快的,或是郁闷的,等等,要体现“一切景语皆情语”。

拓展延伸

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》