安徽省滁州市定远县育才学校2021-2022学年八年级下学期开学考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 安徽省滁州市定远县育才学校2021-2022学年八年级下学期开学考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 469.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-02-23 07:00:17 | ||

图片预览

文档简介

定远育才学校2021-2022学年度第二学期开学考试

八年级历史试题

第I卷(选择题)

一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,满分50分)

1.1832年,英国商船“阿美士德”号遍游中国沿海要地。6月20日,该船进入吴淞,甚至游弋于吴淞炮台周围,尽窥守军虚实。船上的一位传教士说:“如果我们是敌人,那么这里的军队的抵抗不会超过半小时。”对此理解最准确的是( )

A.英国发动的鸦片战争蓄谋已久 B.鸦片战争前夕的清朝海防松弛

C.上海等地的鸦片走私比较猖獗 D.清政府未放弃闭关锁国政策

2.《清稗类钞 冯婉贞》记载:“咸丰庚申,英法联军自海入侵,京洛骚然。……婉贞于是率诸少年结束而出,皆玄衣白刃……日暮,所击杀者无虑百十人。敌弃炮仓皇遁。”该故事反映的历史事件最可能是

A.第一次鸦片战争 B.第二次鸦片战争 C.黄海海战 D.义和团运动

3.与以往的农民战争相比,太平天国运动新的时代特点表现在

①反封建与反侵略相结合②《天朝田亩制度》的平均主义思想

③提出“扶清灭洋”口号④《资政新篇》的资本主义色彩

A.①② B.②③ C.①④ D.③④

4.鲁迅回顾历史说:“中国太难改变了,不是很大的鞭子打在背上,中国自己是不肯动弹的。”第二次鸦片战争的一鞭,使中国开始认识到要学习西方军事技术,于是开始了:( )

A.编写《海国图志》 B.洋务运动

C.维新变法 D.宣传资产阶级革命思想

5.据1895年《纽约时报》报道,恭亲王在接受采访时表示,他自己并不了解日本人发动战争的目的,抑或日本人想从战争中获得什么。他说,“难道日本人能侵占我们所有的省份吗?他们这样做苍花天会答应吗?其他民族、其他国家会坐视不管吗?”上述材料反映出甲午中日战争失败的原因是( )

A.清军战斗力不强 B.清政府内部不团结 C.日本军事力量非常强大 D.清政府对形势认识不清

6.下表是变法维新运动期间陕西维新人士的活动情况表。据此可知,变法维新运动( )

人物 活动

刘光菁 先后创立时务斋.励学斋,研讨西方国家富强之道和本国现状

魏光焘等 设立格致学堂,筹备陕西中学堂、武备学堂

阎培棠等 创办《广通报》,宣传废八股、兴学校.倡商等维新思想和主张

A.促进了思想启蒙 B.提倡民主与科学 C.维护了清朝统治 D.得到全社会支持

7.《辛丑条约》签订后,一本启蒙读物这样写道:“这中国,那一点,我还有份;这朝廷,原是个,名存实亡!替洋人,做一个,守土官长……”下列《辛丑条约》的条款中,最能体现“替洋人,做一个,守土官长”观点的是( )

A.清政府赔款白银4.5亿两

B.清政府保证严禁人民参加各种形式的反帝活动

C.划定北京东交民巷为使馆界,不准中国人居住

D.清政府拆毁大沽炮台

8.1905年,孙中山在《民报》发刊词中,将同盟会的“驱除鞑虏,恢复中华”纲领阐发为“民族主义”。这一思想( )

A.完全符合当时的中国国情 B.与维新派的政治目标一-致

C.延续了民主共和国的精神 D.推动全国革命运动的发展

9.习近平在欧美同学会成立100周年庆祝大会上说“历史不会忘记,100多年前,中国民主革命的伟大先行者孙中山先生,以当时留日中国学生等为骨干组建中国同盟会,毅然发动和领导辛亥革命,推翻了统治中国几千年的君主专制制度,打开了中国进步的闸门,点燃了振兴中华的希望。”以下关于同盟会的说法,错误的是( )

A.同盟会的纲领是“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”

B.同盟会成立后,资产阶级维新派有了统一的领导

C.同盟会是一个全国规模的政党

D.同盟会的成立大大推动了全国革命运动的发展

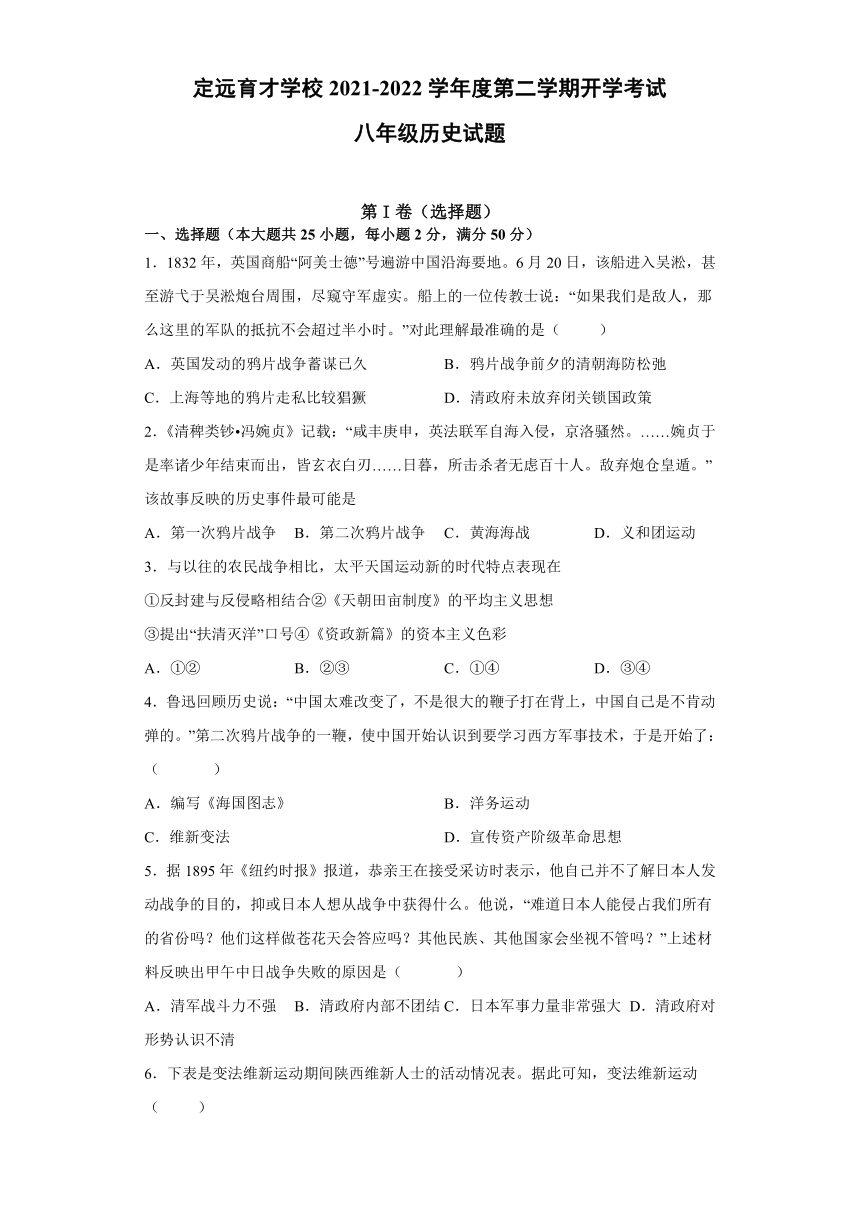

10.历史漫画以一种独特的方式诠释历史,让人在轻松活泼的氛围中引发对历史的思考。对如下图漫画解说准确的是( )

A.宣告了中国君主专制制度的终结 B.民主共和观念深入人心

C.结束了中国半殖民地半封建社会 D.开启了中国近代化之路

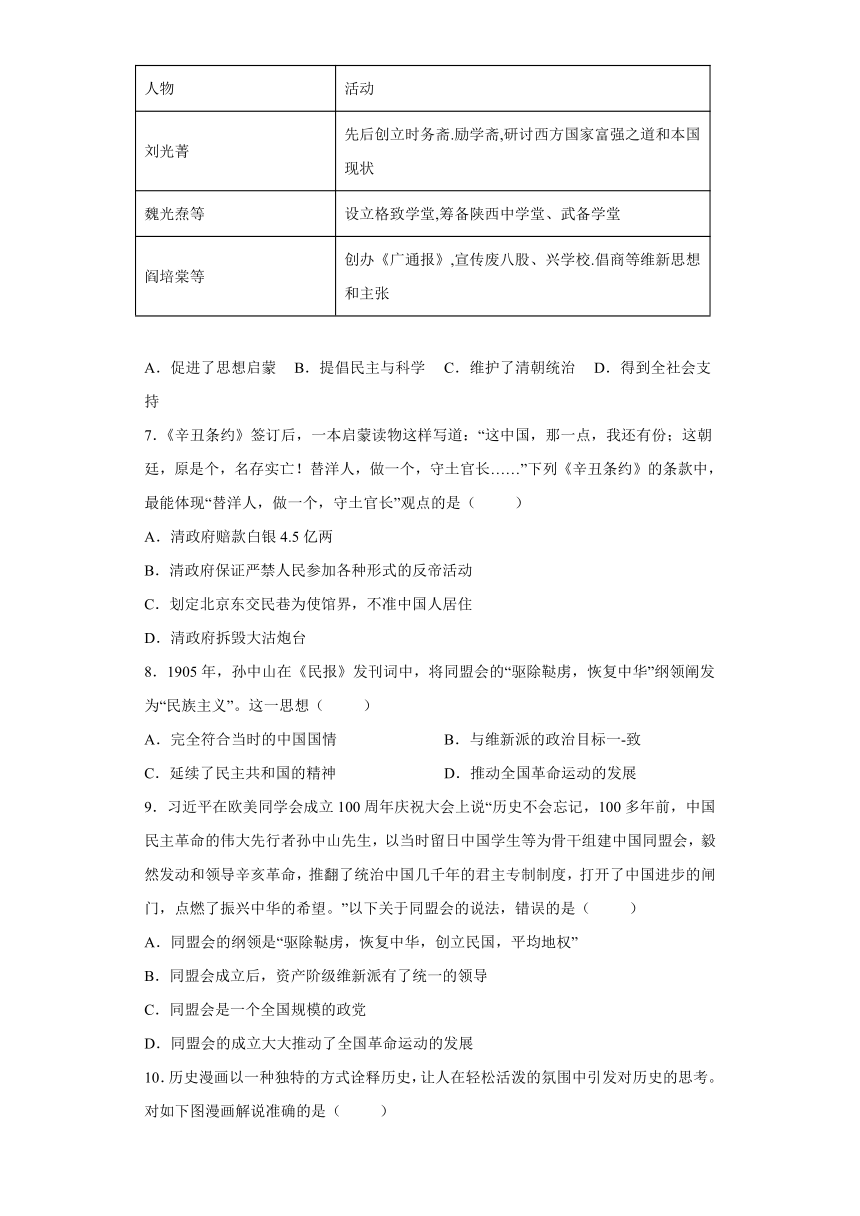

11.下图是1916年的中国政治版图,我们能够认识到( )

A.列强瓜分中国,民族危机加深 B.军阀割据,社会动荡不安

C.工人运动此起彼伏 D.早期革命运动风起云涌

12.1902年前后,梁启超大量撰文,号召开展国民性改造运动,培养“新民”。此后,陈独秀、胡适、鲁迅等人吸收了该思想,认为“造因之道,首在树人”,只有培养没有劣根性的新青年才能救中国。据此可以推断梁启超的主张( )

A.推动了维新变法运动发展 B.对新文化运动有启迪作用

C.反思了辛亥革命经验教训 D.促进了马克思主义的传播

13.一百多年前,浙江嘉兴南湖的游船见证了中国历史上开天辟地的大事变。今天的南湖已被辟为公园,确定为爱国主义教育基地。这主要是因为

A.新文化运动在此兴起 B.北伐军在这里誓师北伐

C.中共二大在这里召开 D.中国共产党在这里诞生

14.下图是中共一大会址纪念馆参观券,关于这座纪念馆历史的论述正确的是( )

A.宣告了无产阶级先锋队的诞生 B.是国共第一次合作的重要体现

C.确立了农村包围城市的思想 D.标志着新民主主义革命的开始

15.中国共产党从“二七”血案中进一步认识到,没有强有力的同盟者,要战胜强大的敌人是不可能的;于是开始了国共第一次合作,国共第一次合作开始的标志是

A.中国共产党第一次全国代表大会的召开 B.黄埔军校的创办

C.中国国民党第一次全国代表大会的召开 D.国民政府的建立

16.1927年4月27日,在武汉召开的中国共产党第五次全国代表大会提出三点意见:从华中向东推进,击败蒋介石;向南进军,夺取广州……由此可知,当时坚持的革命道路和斗争方式是( )

A.以城市为中心的武装斗争 B.建立农村革命根据地

C.建立广泛的革命统一战线 D.思想建党,政治建军

17.20世纪30年代,正当中华民族处于生死攸关的时刻,在中国的大西北先后发生了两个堪称扭转时局的政治事件。下列诗句中暗喻这两件事的是

①铁流两万五千里,各路劲旅大会师②一桥飞架南北,天堑变通途

③宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王④谁人不知张少帅,千古功臣一代骄

A.①③ B.②③ C.①④ D.③④

18.黄仁宇在《中国大历史》中写道:“少帅张学良的部队冲入委员长的行营,要求他停止对共产党的‘围剿’,以便一致对日抗战。这兵变的目的既达,中国的政治从此改观。”下列对“中国的政治从此改观”的理解,最准确的是( )

A.十年内战基本停止 B.揭开了世界反法西斯战争的序幕

C.国民政府统一全国 D.促进了全国抗日救亡运动新高潮的到来

19.1931年九一八事变后,蒋介石推行“攘外必先安内”政策,围攻红军革命根据地。1937年7月17日,蒋介石在庐山发表谈话,表示如果战端一开,那就是地无分南北,年无分老幼,无论何人,皆有守土抗战之责任”。这一变化表明( )

A.中国社会民族矛盾已取代阶级矛盾 B.中华民族的全民族抗战拉开了序幕

C.阶级矛盾缓和国共实现全方位合作 D.中日民族矛盾已经上升为主要矛盾

20.周恩来评价李宗仁“一生做过两件好事,一件是台儿庄,一件是回归祖国……”第一件“好事”的重要意义是( )

A.粉碎了日军“不可战胜”的神话

B.使日本迅速灭亡中国的计划彻底破灭

C.打破了日本三个月灭亡中国的迷梦

D.是抗战以来正面战场最大的一场胜仗

21.下表是1940年某战役的战绩。该战役是

A.平型关大捷 B.渡江战役 C.台儿庄战役 D.百团大战

22.恩格斯说:“没有哪一次巨大的历史灾难不是以历史的进步为补偿的。”对于20世纪三四十年代日本侵华战争这场灾难而言,它对中国历史进程最重要的“补偿”是

A.使中国的人民革命力量壮大,国际地位有所提高 B.使中国出现了彻底的和平

C.使中华民族觉醒,成为世界强国 D.使中国人民真正站起来了

23.1945年8月,重庆《大公报》发表社评:“毛先生能够惠然肯来,其本身就是一件大喜事”;抗战胜利后,“我们再能做到和平、民主与团结,这岂不是国家喜上加喜的大喜事”。这反映了重庆谈判( )

①共产党尽一切可能争取和平 ②抗战胜利后人民渴望和平

③为实现和平建国带来了曙光 ④有效地避免了内战的爆发

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

24.“我军这一战略行动,恰似一把利剑插进蒋介石反动统治的心脏……从此,中国人民解放军由内线作战转为外线作战,由战略防御转入战略进攻。”材料中的“这一战略行动”是指( )

A.平型关大捷 B.百团大战 C.挺进大别山 D.渡江战役

25.如下图是中国近代民族工业的发展示意图,下列解读正确的是( )

A.辛亥革命爆发是1912~1919年民族工业迅猛发展的主要原因

B.生产技术的落后,严重阻碍着民族工业的正常发展

C.在半殖民地半封建社会的中国,民族工业发展艰难曲折

D.抗日战争胜利后,南京国民政府不重视民族工业的发展

第II卷(非选择题)

二、辨析题(本大题共5小题,每小题2分,满分10分)

26.第二次鸦片战争期间,法国通过多个不平等条约割占中国北方大片领土。

判断:______改正:______

27.1875年,张之洞采取“先南后北,缓进急战”的策略,成功收复新疆。

判断:______改正:______

28.中日《马关条约》允许日本设厂,对中国经济侵略方式由商品输出转变为资本输出。

判断:______改正:______。

29.《辛丑条约》签订后,清政府沦为帝国主义列强统治中国的工具,中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。

判断:______

改正:______

30.1945年,在重庆召开的中共七大为争取抗日战争的最后胜利准备了条件,并为中国共产党和中国人民指明了战后的奋斗方向。

判断:______

改正:______

三、论述题(本大题共3小题,满分40分)

31.鸦片战争后80年,是中国半殖民地社会逐渐形成的历史,也是中华民族反侵略、反封建的历史。同时,中国人民在艰苦的环境中,不断进行着经济、政治和思想文化的变革。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。(12分)

材料一

(1)史论结合是学习历史的重要方法,请你用史实说明近代中国半殖民地半封建社会是怎样形成的?(写出对应的四个条约名称即可)

(2)请写出图片A、B、C、D所反映的重大历史运动及任意一个参与运动的阶级名称,它们体现了中国近代社会的一个重要发展历程,请你为此历程做一个主题归纳。

材料二 中国的近代化过程,也是中国人民向西方学习、探索救国之路的过程。这一过程由学习西方的军事器物到学习西方的政治制度,再到学习西方的思想文化。由于外国资本主义和本国封建势力的双重挤压,近代中国各种政治力量追求近代化的脚步显得急促而又悲壮,却一刻也未曾停留,走过了自强,变法和革命的历程,经历了经济、政治和思想文化的变革。

(3)根据材料二并结合所学知识请归纳中国近代化探索过程的特点。

(4)上述两段材料是对中国近代历程的回顾,你看过有何感想?

32.中国近代史既是一部民族屈辱史,又是一部民族抗争史。阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 对于中国来说,这场战争是一块界碑。它铭刻着中世纪古老的社会在炮口逼迫下走入近代的最初的一步。

——摘编自陈旭麓《近代中国的新陈代谢》

材料二 甲午中日战争是中国近代史上的重大转折,点。这次战争迫使清政府签订了《马关条约》,激起了全国的悲愤和杭议,激发了全民族的觉醒,一种要求改革和进步的觉醒、富强意识的觉醒、爱国主义和自教的觉醒。3年以后,5年以后甚至16年以后,中华民族从挫折和失败中吸取教训,在摔倒以后迅速爬起来,寻觅新的道路,作出新的努力。

——摘编自戴逸《甲午战争深刻影响世界历史》

(1)材料一中的“这场战争”是指哪一历史事件?结合所学知识回答,为什么说“这场战争是一块界碑”?

(2)根据材料二并结合所学知识,分析甲午战争对中国的影响,并列举甲午战后“全民族觉醒”的具体史实。

(3)回首中国的屈辱史和抗争史,对今天中国崛起有何启示?

33.阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料:武昌起义的枪声,宣告了大清王朝的覆灭。民族平等、民权自由、民生幸福的呼声在中华大地回荡。空前的民主气象,竞办实业的浪潮,形成了生机勃勃的局面。国体改变了,政体改变了,民主共和的理想就要实现了;辫子剪掉了,服饰改换了;龙旗扔掉了,五色旗飘起来了。

﹣﹣摘编自左玉河《辛亥革命的成功与失败》

(1)根据材料,指出辛亥革命后社会风俗发生的变化。

(2)阅读以上材料,围绕其主题提炼一个观点,根据材料并结合所学知识加以论述。(要求:观点明确,体现材料主题;史论结合,论述条理清晰。)

(

……

……

○……

……

内……

……

○……

……

装……

……

○……

……

订……

……

○……

……

线……

……

○……

……

…………

○……

……

内……

……

○……

……

装……

……

○……

……

订……

……

○……

……

线……

……

○……

……

) (

※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※

) (

……

……

○……

……

外……

……

○……

……

装……

……

○……

……

订……

……

○……

……

线……

……

○……

……

)

试卷第11页,共33页

参考答案

1.B 2.B 3.C 4.B 5.D 6.A 7.B 8.D 9.B 10.A 11.B 12.B 13.D 14.A 15.C

16.A 17.C 18.D 19.D 20.D 21.D 22.A 23.A 24.C 25.C

26.错误,“法国”改为俄国

27.错误,“张之洞”改为左宗棠

28.正确

29.正确

30.错误,把“重庆”改为“延安”

31.(1)《南京条约》、《北京条约》、《马关条约》、《辛丑条约》

(2)A、洋务运动B、戊戌变法C、辛亥革命D、新文化运动

阶级:地主阶级、资产阶级(任答一个)

主题:近代化的探索

(3)由器物到制度再到思想文化,层层递进,由表及里,逐渐深入。

(4)中国的近代化是在遭受列强侵略,民族危机不断加深的背景下进行的,是对现实被迫作出的反映,体现了近代仁人志士为探索救国救民道路,不懈努力和拼搏的精神(言之有理即可)。

32.(1)鸦片战争;中国的社会性质发生了变化,由封建社会变为半殖民地半封建社会,中国近代史的开端。

(2)中国半殖民地半封建社会程度大大加深;戊戌变法、义和团运动、辛亥革命。

(3)科技强军;守正创新。

33.(1)辫子剪掉了,服饰改换了。

(2)观点:辛亥革命打开了近代进步潮流的闸门或辛亥革命是20世纪一次伟大的历史巨变。(可以有不同的观点,只要言之有理即可)

论述:辛亥革命推翻了清王朝反动统治,结束了君主专制制度,建立了资产阶级民主共和国﹣﹣﹣﹣中华民国,是一次完全意义上的近代民族民主革命;辛亥革命后,孙中山颁布了《中华民国临时约法》及一系列社会改革法令,推动了民族资本主义的发展;使民主共和观念深入人心,极大的推动了中华民族的思想解放;民国政府还颁布了剪发辫、易服饰、改称呼等革除社会陋习的法令,促进了自由平等社会新风尚的局面出现。结论:综上所述,辛亥革命促使中国在政治、经济、思想文化、社会习俗等方面发生了根本性变化,开启了近代进步潮流的闸门。答案第11页,共22页

八年级历史试题

第I卷(选择题)

一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,满分50分)

1.1832年,英国商船“阿美士德”号遍游中国沿海要地。6月20日,该船进入吴淞,甚至游弋于吴淞炮台周围,尽窥守军虚实。船上的一位传教士说:“如果我们是敌人,那么这里的军队的抵抗不会超过半小时。”对此理解最准确的是( )

A.英国发动的鸦片战争蓄谋已久 B.鸦片战争前夕的清朝海防松弛

C.上海等地的鸦片走私比较猖獗 D.清政府未放弃闭关锁国政策

2.《清稗类钞 冯婉贞》记载:“咸丰庚申,英法联军自海入侵,京洛骚然。……婉贞于是率诸少年结束而出,皆玄衣白刃……日暮,所击杀者无虑百十人。敌弃炮仓皇遁。”该故事反映的历史事件最可能是

A.第一次鸦片战争 B.第二次鸦片战争 C.黄海海战 D.义和团运动

3.与以往的农民战争相比,太平天国运动新的时代特点表现在

①反封建与反侵略相结合②《天朝田亩制度》的平均主义思想

③提出“扶清灭洋”口号④《资政新篇》的资本主义色彩

A.①② B.②③ C.①④ D.③④

4.鲁迅回顾历史说:“中国太难改变了,不是很大的鞭子打在背上,中国自己是不肯动弹的。”第二次鸦片战争的一鞭,使中国开始认识到要学习西方军事技术,于是开始了:( )

A.编写《海国图志》 B.洋务运动

C.维新变法 D.宣传资产阶级革命思想

5.据1895年《纽约时报》报道,恭亲王在接受采访时表示,他自己并不了解日本人发动战争的目的,抑或日本人想从战争中获得什么。他说,“难道日本人能侵占我们所有的省份吗?他们这样做苍花天会答应吗?其他民族、其他国家会坐视不管吗?”上述材料反映出甲午中日战争失败的原因是( )

A.清军战斗力不强 B.清政府内部不团结 C.日本军事力量非常强大 D.清政府对形势认识不清

6.下表是变法维新运动期间陕西维新人士的活动情况表。据此可知,变法维新运动( )

人物 活动

刘光菁 先后创立时务斋.励学斋,研讨西方国家富强之道和本国现状

魏光焘等 设立格致学堂,筹备陕西中学堂、武备学堂

阎培棠等 创办《广通报》,宣传废八股、兴学校.倡商等维新思想和主张

A.促进了思想启蒙 B.提倡民主与科学 C.维护了清朝统治 D.得到全社会支持

7.《辛丑条约》签订后,一本启蒙读物这样写道:“这中国,那一点,我还有份;这朝廷,原是个,名存实亡!替洋人,做一个,守土官长……”下列《辛丑条约》的条款中,最能体现“替洋人,做一个,守土官长”观点的是( )

A.清政府赔款白银4.5亿两

B.清政府保证严禁人民参加各种形式的反帝活动

C.划定北京东交民巷为使馆界,不准中国人居住

D.清政府拆毁大沽炮台

8.1905年,孙中山在《民报》发刊词中,将同盟会的“驱除鞑虏,恢复中华”纲领阐发为“民族主义”。这一思想( )

A.完全符合当时的中国国情 B.与维新派的政治目标一-致

C.延续了民主共和国的精神 D.推动全国革命运动的发展

9.习近平在欧美同学会成立100周年庆祝大会上说“历史不会忘记,100多年前,中国民主革命的伟大先行者孙中山先生,以当时留日中国学生等为骨干组建中国同盟会,毅然发动和领导辛亥革命,推翻了统治中国几千年的君主专制制度,打开了中国进步的闸门,点燃了振兴中华的希望。”以下关于同盟会的说法,错误的是( )

A.同盟会的纲领是“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”

B.同盟会成立后,资产阶级维新派有了统一的领导

C.同盟会是一个全国规模的政党

D.同盟会的成立大大推动了全国革命运动的发展

10.历史漫画以一种独特的方式诠释历史,让人在轻松活泼的氛围中引发对历史的思考。对如下图漫画解说准确的是( )

A.宣告了中国君主专制制度的终结 B.民主共和观念深入人心

C.结束了中国半殖民地半封建社会 D.开启了中国近代化之路

11.下图是1916年的中国政治版图,我们能够认识到( )

A.列强瓜分中国,民族危机加深 B.军阀割据,社会动荡不安

C.工人运动此起彼伏 D.早期革命运动风起云涌

12.1902年前后,梁启超大量撰文,号召开展国民性改造运动,培养“新民”。此后,陈独秀、胡适、鲁迅等人吸收了该思想,认为“造因之道,首在树人”,只有培养没有劣根性的新青年才能救中国。据此可以推断梁启超的主张( )

A.推动了维新变法运动发展 B.对新文化运动有启迪作用

C.反思了辛亥革命经验教训 D.促进了马克思主义的传播

13.一百多年前,浙江嘉兴南湖的游船见证了中国历史上开天辟地的大事变。今天的南湖已被辟为公园,确定为爱国主义教育基地。这主要是因为

A.新文化运动在此兴起 B.北伐军在这里誓师北伐

C.中共二大在这里召开 D.中国共产党在这里诞生

14.下图是中共一大会址纪念馆参观券,关于这座纪念馆历史的论述正确的是( )

A.宣告了无产阶级先锋队的诞生 B.是国共第一次合作的重要体现

C.确立了农村包围城市的思想 D.标志着新民主主义革命的开始

15.中国共产党从“二七”血案中进一步认识到,没有强有力的同盟者,要战胜强大的敌人是不可能的;于是开始了国共第一次合作,国共第一次合作开始的标志是

A.中国共产党第一次全国代表大会的召开 B.黄埔军校的创办

C.中国国民党第一次全国代表大会的召开 D.国民政府的建立

16.1927年4月27日,在武汉召开的中国共产党第五次全国代表大会提出三点意见:从华中向东推进,击败蒋介石;向南进军,夺取广州……由此可知,当时坚持的革命道路和斗争方式是( )

A.以城市为中心的武装斗争 B.建立农村革命根据地

C.建立广泛的革命统一战线 D.思想建党,政治建军

17.20世纪30年代,正当中华民族处于生死攸关的时刻,在中国的大西北先后发生了两个堪称扭转时局的政治事件。下列诗句中暗喻这两件事的是

①铁流两万五千里,各路劲旅大会师②一桥飞架南北,天堑变通途

③宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王④谁人不知张少帅,千古功臣一代骄

A.①③ B.②③ C.①④ D.③④

18.黄仁宇在《中国大历史》中写道:“少帅张学良的部队冲入委员长的行营,要求他停止对共产党的‘围剿’,以便一致对日抗战。这兵变的目的既达,中国的政治从此改观。”下列对“中国的政治从此改观”的理解,最准确的是( )

A.十年内战基本停止 B.揭开了世界反法西斯战争的序幕

C.国民政府统一全国 D.促进了全国抗日救亡运动新高潮的到来

19.1931年九一八事变后,蒋介石推行“攘外必先安内”政策,围攻红军革命根据地。1937年7月17日,蒋介石在庐山发表谈话,表示如果战端一开,那就是地无分南北,年无分老幼,无论何人,皆有守土抗战之责任”。这一变化表明( )

A.中国社会民族矛盾已取代阶级矛盾 B.中华民族的全民族抗战拉开了序幕

C.阶级矛盾缓和国共实现全方位合作 D.中日民族矛盾已经上升为主要矛盾

20.周恩来评价李宗仁“一生做过两件好事,一件是台儿庄,一件是回归祖国……”第一件“好事”的重要意义是( )

A.粉碎了日军“不可战胜”的神话

B.使日本迅速灭亡中国的计划彻底破灭

C.打破了日本三个月灭亡中国的迷梦

D.是抗战以来正面战场最大的一场胜仗

21.下表是1940年某战役的战绩。该战役是

A.平型关大捷 B.渡江战役 C.台儿庄战役 D.百团大战

22.恩格斯说:“没有哪一次巨大的历史灾难不是以历史的进步为补偿的。”对于20世纪三四十年代日本侵华战争这场灾难而言,它对中国历史进程最重要的“补偿”是

A.使中国的人民革命力量壮大,国际地位有所提高 B.使中国出现了彻底的和平

C.使中华民族觉醒,成为世界强国 D.使中国人民真正站起来了

23.1945年8月,重庆《大公报》发表社评:“毛先生能够惠然肯来,其本身就是一件大喜事”;抗战胜利后,“我们再能做到和平、民主与团结,这岂不是国家喜上加喜的大喜事”。这反映了重庆谈判( )

①共产党尽一切可能争取和平 ②抗战胜利后人民渴望和平

③为实现和平建国带来了曙光 ④有效地避免了内战的爆发

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

24.“我军这一战略行动,恰似一把利剑插进蒋介石反动统治的心脏……从此,中国人民解放军由内线作战转为外线作战,由战略防御转入战略进攻。”材料中的“这一战略行动”是指( )

A.平型关大捷 B.百团大战 C.挺进大别山 D.渡江战役

25.如下图是中国近代民族工业的发展示意图,下列解读正确的是( )

A.辛亥革命爆发是1912~1919年民族工业迅猛发展的主要原因

B.生产技术的落后,严重阻碍着民族工业的正常发展

C.在半殖民地半封建社会的中国,民族工业发展艰难曲折

D.抗日战争胜利后,南京国民政府不重视民族工业的发展

第II卷(非选择题)

二、辨析题(本大题共5小题,每小题2分,满分10分)

26.第二次鸦片战争期间,法国通过多个不平等条约割占中国北方大片领土。

判断:______改正:______

27.1875年,张之洞采取“先南后北,缓进急战”的策略,成功收复新疆。

判断:______改正:______

28.中日《马关条约》允许日本设厂,对中国经济侵略方式由商品输出转变为资本输出。

判断:______改正:______。

29.《辛丑条约》签订后,清政府沦为帝国主义列强统治中国的工具,中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。

判断:______

改正:______

30.1945年,在重庆召开的中共七大为争取抗日战争的最后胜利准备了条件,并为中国共产党和中国人民指明了战后的奋斗方向。

判断:______

改正:______

三、论述题(本大题共3小题,满分40分)

31.鸦片战争后80年,是中国半殖民地社会逐渐形成的历史,也是中华民族反侵略、反封建的历史。同时,中国人民在艰苦的环境中,不断进行着经济、政治和思想文化的变革。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。(12分)

材料一

(1)史论结合是学习历史的重要方法,请你用史实说明近代中国半殖民地半封建社会是怎样形成的?(写出对应的四个条约名称即可)

(2)请写出图片A、B、C、D所反映的重大历史运动及任意一个参与运动的阶级名称,它们体现了中国近代社会的一个重要发展历程,请你为此历程做一个主题归纳。

材料二 中国的近代化过程,也是中国人民向西方学习、探索救国之路的过程。这一过程由学习西方的军事器物到学习西方的政治制度,再到学习西方的思想文化。由于外国资本主义和本国封建势力的双重挤压,近代中国各种政治力量追求近代化的脚步显得急促而又悲壮,却一刻也未曾停留,走过了自强,变法和革命的历程,经历了经济、政治和思想文化的变革。

(3)根据材料二并结合所学知识请归纳中国近代化探索过程的特点。

(4)上述两段材料是对中国近代历程的回顾,你看过有何感想?

32.中国近代史既是一部民族屈辱史,又是一部民族抗争史。阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 对于中国来说,这场战争是一块界碑。它铭刻着中世纪古老的社会在炮口逼迫下走入近代的最初的一步。

——摘编自陈旭麓《近代中国的新陈代谢》

材料二 甲午中日战争是中国近代史上的重大转折,点。这次战争迫使清政府签订了《马关条约》,激起了全国的悲愤和杭议,激发了全民族的觉醒,一种要求改革和进步的觉醒、富强意识的觉醒、爱国主义和自教的觉醒。3年以后,5年以后甚至16年以后,中华民族从挫折和失败中吸取教训,在摔倒以后迅速爬起来,寻觅新的道路,作出新的努力。

——摘编自戴逸《甲午战争深刻影响世界历史》

(1)材料一中的“这场战争”是指哪一历史事件?结合所学知识回答,为什么说“这场战争是一块界碑”?

(2)根据材料二并结合所学知识,分析甲午战争对中国的影响,并列举甲午战后“全民族觉醒”的具体史实。

(3)回首中国的屈辱史和抗争史,对今天中国崛起有何启示?

33.阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料:武昌起义的枪声,宣告了大清王朝的覆灭。民族平等、民权自由、民生幸福的呼声在中华大地回荡。空前的民主气象,竞办实业的浪潮,形成了生机勃勃的局面。国体改变了,政体改变了,民主共和的理想就要实现了;辫子剪掉了,服饰改换了;龙旗扔掉了,五色旗飘起来了。

﹣﹣摘编自左玉河《辛亥革命的成功与失败》

(1)根据材料,指出辛亥革命后社会风俗发生的变化。

(2)阅读以上材料,围绕其主题提炼一个观点,根据材料并结合所学知识加以论述。(要求:观点明确,体现材料主题;史论结合,论述条理清晰。)

(

……

……

○……

……

内……

……

○……

……

装……

……

○……

……

订……

……

○……

……

线……

……

○……

……

…………

○……

……

内……

……

○……

……

装……

……

○……

……

订……

……

○……

……

线……

……

○……

……

) (

※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※

) (

……

……

○……

……

外……

……

○……

……

装……

……

○……

……

订……

……

○……

……

线……

……

○……

……

)

试卷第11页,共33页

参考答案

1.B 2.B 3.C 4.B 5.D 6.A 7.B 8.D 9.B 10.A 11.B 12.B 13.D 14.A 15.C

16.A 17.C 18.D 19.D 20.D 21.D 22.A 23.A 24.C 25.C

26.错误,“法国”改为俄国

27.错误,“张之洞”改为左宗棠

28.正确

29.正确

30.错误,把“重庆”改为“延安”

31.(1)《南京条约》、《北京条约》、《马关条约》、《辛丑条约》

(2)A、洋务运动B、戊戌变法C、辛亥革命D、新文化运动

阶级:地主阶级、资产阶级(任答一个)

主题:近代化的探索

(3)由器物到制度再到思想文化,层层递进,由表及里,逐渐深入。

(4)中国的近代化是在遭受列强侵略,民族危机不断加深的背景下进行的,是对现实被迫作出的反映,体现了近代仁人志士为探索救国救民道路,不懈努力和拼搏的精神(言之有理即可)。

32.(1)鸦片战争;中国的社会性质发生了变化,由封建社会变为半殖民地半封建社会,中国近代史的开端。

(2)中国半殖民地半封建社会程度大大加深;戊戌变法、义和团运动、辛亥革命。

(3)科技强军;守正创新。

33.(1)辫子剪掉了,服饰改换了。

(2)观点:辛亥革命打开了近代进步潮流的闸门或辛亥革命是20世纪一次伟大的历史巨变。(可以有不同的观点,只要言之有理即可)

论述:辛亥革命推翻了清王朝反动统治,结束了君主专制制度,建立了资产阶级民主共和国﹣﹣﹣﹣中华民国,是一次完全意义上的近代民族民主革命;辛亥革命后,孙中山颁布了《中华民国临时约法》及一系列社会改革法令,推动了民族资本主义的发展;使民主共和观念深入人心,极大的推动了中华民族的思想解放;民国政府还颁布了剪发辫、易服饰、改称呼等革除社会陋习的法令,促进了自由平等社会新风尚的局面出现。结论:综上所述,辛亥革命促使中国在政治、经济、思想文化、社会习俗等方面发生了根本性变化,开启了近代进步潮流的闸门。答案第11页,共22页

同课章节目录