2020-2021学年河南省周口市太康县八年级(上)期末生物试卷(word版,含解析)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年河南省周口市太康县八年级(上)期末生物试卷(word版,含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 218.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-02-23 19:49:53 | ||

图片预览

文档简介

2020-2021学年河南省周口市太康县八年级(上)期末生物试卷

注意:本试卷包含Ⅰ、Ⅱ两卷。第Ⅰ卷为选择题,所有答案必须用2B铅笔涂在答题卡中相应的位置。第Ⅱ卷为非选择题,所有答案必须填在答题卷的相应位置。答案写在试卷上均无效,不予记分。

一、选择题(本大题共10小题,共10.0分)

下列关于动物行为的叙述,错误的是( )

A. 动物的先天性行为是由遗传物质决定的

B. 动物的学习行为一旦形成,就不会改变

C. 动物越高等,大脑皮层越发达,动物的学习能力越强

D. 学习行为是建立在先天性行为的基础上

近日上映的电影《夺冠》诠释了中国女排不屈不挠,顽强拼搏的感人事迹。女排运动员们在比赛中需完成扣球和拦网等动作,关于这些动作的分析正确的是( )

①由一块骨骼肌收缩完成

②神经系统发出“指令”引起骨骼肌收缩,牵动其所附着的骨绕关节产生运动

③体现了关节的牢固和灵活

④运动系统独立完成

⑤需要多个系统协调配合完成

A. ①②③ B. ①③④ C. ②③⑤ D. ③④⑤

不同动物的学习能力是有差别的,按学习能力由弱到强排列,正确的是( )

A. 蚯蚓→蜥蜴→大山雀→猩猩 B. 蜥蜴→蚯蚓→大山雀→猩猩

C. 猩猩→大山雀→蜥蜴→蚯蚓 D. 蚯蚓→猩猩→蜥蜴→大山雀

从行为获得途径来看,蜜蜂采蜜和老马识途分别属于( )

A. 学习行为、先天性行为 B. 先天性行为、先天性行为

C. 先天性行为、学习行为 D. 学习行为、学习行为

如图表示某生态系统中各种成分之间的关系,据图分析下列说法正确的是( )

A. 图中包含有三条食物链 B. 它能表示一个小型生态系统

C. 其中的④是生产者 D. ②中的能量直接来源于阳光

下列关于生物和生态系统的说法不正确的是( )

A. 飞蛾扑火是昆虫对光刺激作出的反应

B. “落红不是无情物,化作春泥更护花”,在这一过程中起主要作用的是分解者

C. 河里的所有动物、植物构成了一个完整的生态系统

D. 水族箱可以看成一个生态系统

下列属于生态系统的是( )

A. 池塘中所有的虾米 B. 池塘中所有的生物和水

C. 池塘中所有的生物 D. 一个池塘

夏季稻田中生长茂盛开的水稻,在生态系统中属于( )

A. 生产者 B. 消费者 C. 分解者 D. 非生物部分

生物圈是地球上所有生物赖以生存的家园,下列活动不是在生物圈内进行的是( )

A. 斑头雁飞越喜马拉雅山

B. 马里亚纳海沟内的琵琶鱼吃食物

C. 太空南瓜得到推广种植

D. 翟志刚在神州七号外进行太空行走

下列关于生物圈的叙述,错误的是( )

A. 生物圈包括大气圈的下层、整个水圈和岩石圈上层

B. 生物圈在海平面以下约11000米和海平面以上约10000米之间

C. 地球上的所有生物构成了生物圈

D. 生物圈是地球上所有生物共同的家园

二、判断题(本大题共7小题,共7.0分)

动物的运动仅仅是为了获得广阔的生活空间。 ______ (判断对错)

一块骨骼肌由两端的肌腱和中间的肌腹构成。 ______ (判断对错)

医生给骨折病人做手术时特别要注意保护好骨膜。______(判断对错)

食物链中只包括生产者和消费者。食草动物为第一营养级别生物。 ______ (判断对错)

绿色植物都为生产者,生产者都是指绿色植物。______(判断对错)

沙漠中的全部生物,能构成一个生态系统。 ______ (判断对错)

水域生态系统就是海洋生态系统。 ______ (判断对错)

三、填空题(本大题共8小题,共20.0分)

人和哺乳动物的运动不仅靠 ______ 系统来完成,还需要在 ______ 系统的控制和调节下进行的,运动所需要的能量是由细胞的 ______ 作用提供的。

运动并不是仅靠______来完成的,还需要其他系统如______的调节。

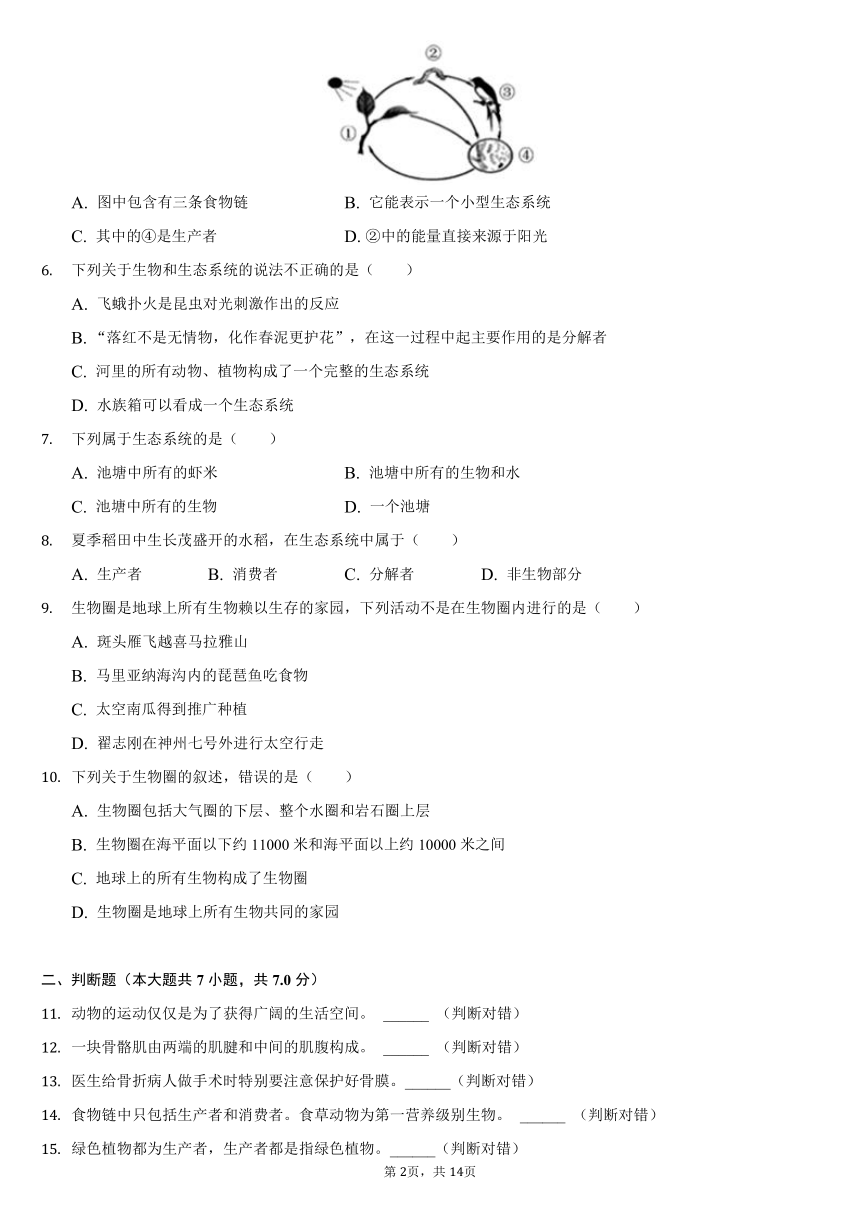

读图,填出各部分名称:

[①] ______ ,[②] ______ ,[⑧] ______ ,[⑨] ______ 。

有“地球之肾”之称的生态系统是______生态系统;有“地球之肺”之称的生态系统是______生态系统。地球上最大的生态系统是______。

消费者和生产者之间的关系,主要是______的关系,这样就形成了食物链。在一个生态系统中,多条食物链相互交错构成了______。

生态系统是由______部分和______部分组成的。后者如阳光、空气和水等。

在一定自然区域内,所有生物及其生活的环境共同构成 ______ 。

在生态系统中,生物的 ______ ,各种生物的数量和所占的比例总是维持 ______ 的状态,这种现象叫 ______ 。

四、实验探究题(本大题共2小题,共13.0分)

同学们养过蚕吗?蚕宝宝吐出的丝线能制成各种丝绸制品。人类拥有这种珍贵的丝绸至少已有4000年了。请你养几只蚕,探究它的取食行为。

提出问题:蚕总是吃桑叶,这是先天性行为吗?

(1)作出假设: ______ 。

(2)实验用的蚕的来源:①向别人要来已经养了数天的大蚕;②去市场购买即将孵化的卵,等孵化出小蚕后再进行实验。请你选择获得蚕的方式,你的选择是 ______ (填序号)。

(3)请你选择出作为该实验的材料 ______ 。

A.桑叶和菠菜叶

B.油菜叶和菠菜叶

(4)该实验的变量是 ______ 。

(5)每一组蚕的数量,你认为应该选择 ______ (A.一只,B.十只),原因是 ______ 。

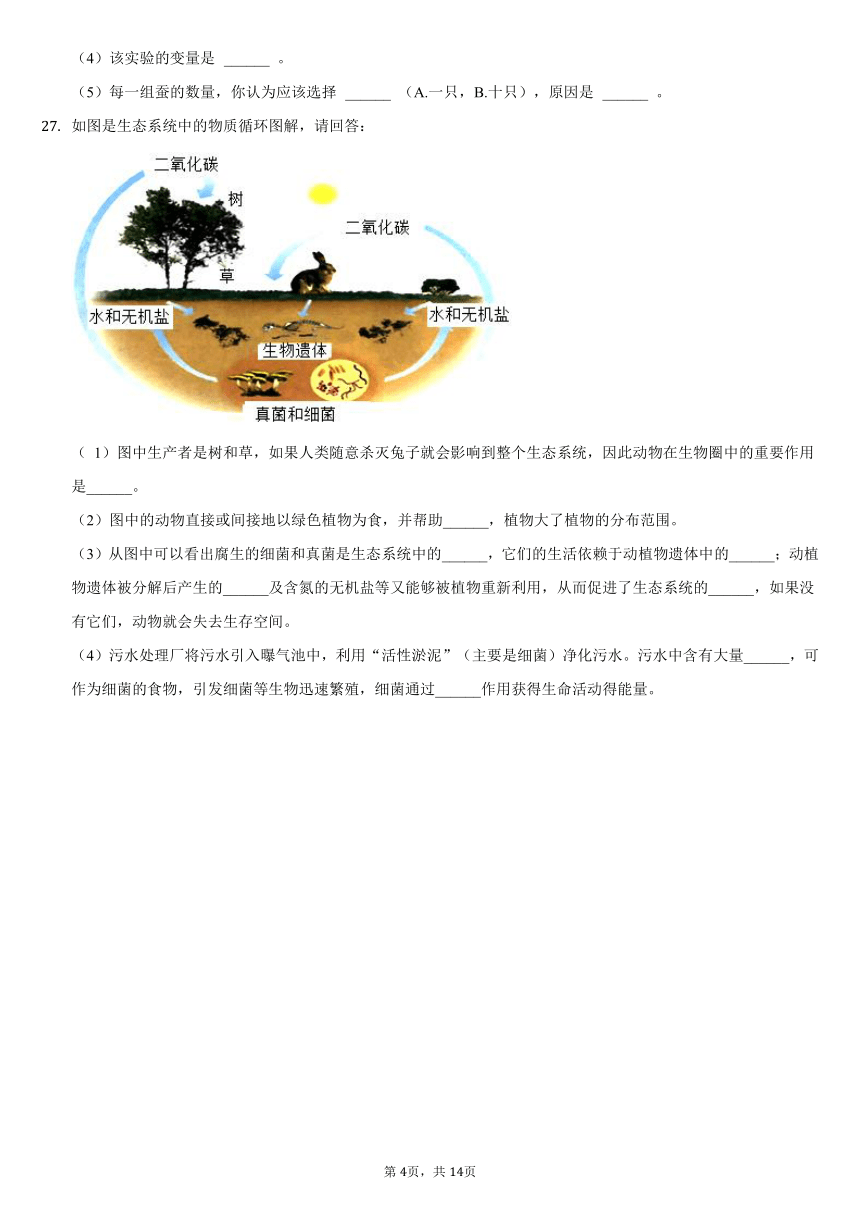

如图是生态系统中的物质循环图解,请回答:

( 1)图中生产者是树和草,如果人类随意杀灭兔子就会影响到整个生态系统,因此动物在生物圈中的重要作用是______。

(2)图中的动物直接或间接地以绿色植物为食,并帮助______,植物大了植物的分布范围。

(3)从图中可以看出腐生的细菌和真菌是生态系统中的______,它们的生活依赖于动植物遗体中的______;动植物遗体被分解后产生的______及含氮的无机盐等又能够被植物重新利用,从而促进了生态系统的______,如果没有它们,动物就会失去生存空间。

(4)污水处理厂将污水引入曝气池中,利用“活性淤泥”(主要是细菌)净化污水。污水中含有大量______,可作为细菌的食物,引发细菌等生物迅速繁殖,细菌通过______作用获得生命活动得能量。

答案和解析

1.【答案】B

【解析】解:A、先天性行为是动物生来就有的,是由动物体内的遗传因素决定的,正确。

B、学习行为由后天生活经验和学习而获得的行为。当刺激该行为产生的环境因素去除后,该行为会消失,错误。

C、不同动物的学习能力是有差别的:动物越低等,学习能力也就越差;动物越高等,学习行为就越复杂,在所有行为中所占比例也越大,正确。

D、学习行为是在遗传因素的基础上,通过环境因素的作用,由后天生活经验和学习而获得的行为,是以先天性行为为基础的,正确。

故选:B。

(1)先天性行为是指动物生来就有的,由动物体内的遗传物质所决定的行为,是动物的一种本能行为,不会丧失。

(2)学习行为是动物出生后在动物在成长过程中,通过生活经验和学习逐渐建立起来的新的行为。

解答此类题目的关键是理解掌握先天性行为、学习行为的意义。

2.【答案】C

【解析】解:①一个动作的完成总是由两组肌肉相互配合活动,共同完成的,错误。

②骨骼肌有受刺激而收缩的特性,当骨骼肌受神经传来的刺激收缩时,就会牵动着它所附着的骨,绕着关节活动,于是躯体就产生了运动,正确;

③在运动中,关节周围有关节囊包括着,密闭的关节腔内有滑液,保证了关节既牢固、又灵活,正确;

④⑤运动并不是仅靠运动系统来完成的,还需要其他系统如神经系统的调节。运动所需的能量,有赖于消化系统、呼吸系统、循环系统等系统的配合,如消化系统:可消化食物和吸收营养物质,为运动提供能量。④错误;⑤正确。

故选:C。

人体的任何一个动作,都是在神经系统的支配下,由于骨骼肌收缩,并且牵引了所附着的骨,绕着关节活动而完成的。

人体完成一个运动都要有神经系统的调节,由骨、骨骼肌、关节的共同参与,多组肌肉的协调作用,才能完成。

3.【答案】A

【解析】解:动物的进化是由无脊椎动物→脊椎动物,脊椎动物的进化历程是:原始鱼类→原始两栖类→原始爬行类→原始鸟类、哺乳类。蚯蚓属于无脊椎动物、蜥蜴是爬行动物、大山雀是鸟类、仓鼠属于哺乳动物,因此,他们的进化高低关系是:蚯蚓→蜥蜴→大山雀→仓鼠,动物越高等,学习能力越强,越低等,学习能力越差。 因此,其学习行为能力的强弱程度由低到高排列,正确的是:蚯蚓→蜥蜴→大山雀→猩猩,A正确。

故选:A。

动物越高等,学习能力越强,越低等,学习能力越差。

解答此题的关键是先明确动物的进化顺序,明确学习能力与其进化高低的关系。

4.【答案】C

【解析】解:蜜蜂采蜜是生来就有的,由动物体内的遗传物质决定的行为,属于先天性行为;老马识途是通过生活经验和学习建立的学习行为。

故选:C。

(1)先天性行为是动物生来就有的,由动物体内的遗传物质决定的行为,是动物的一种本能,不会丧失。

(2)后天学习行为是动物出生后,在动物的成长过程中,通过生活经验和学习逐渐建立起来的新的行为。

解答此类题目的关键是理解掌握先天性行为和学习行为的特点。

5.【答案】B

【解析】解:A、食物链描述的是生产者和消费者之间吃与被吃的关系。图中只有①→②→③一条食物链。A错误;

B、生态系统由非生物部分和生物部分组成,非生物部分包括阳光、空气和水,等等;生物部分包括生产者、消费者、分解者。图中的①是生产者,②③是消费者,④是分解者,阳光是非生物成分。因此它能表示一个小型生态系统。B正确;

C、①是绿色植物,能够通过光合作用制作有机物,为自身和其他生物提供物质和能量,属于生产者;④是微生物,属于分解者。C错误;

D、②是动物,它的能量通过取食来自于①生产者。D错误。

故选:B。

1、生态系统由非生物部分和生物部分组成,非生物部分包括阳光、空气和水,等等;生物部分包括生产者、消费者、分解者。

2、图中的①是植物,属于生产者;②、③是动物,属于消费者;④是微生物,属于分解者。

理解掌握生态系统的组成及各部分的功能是解题的关键。

6.【答案】C

【解析】解:A、飞蛾扑火是昆虫对光刺激作出的反应,正确。

B、“落红”中的有机物在土壤中被分解者分解成无机物后,形成“春泥”,可以作为植物的营养被植物吸收利用,重新起到“护花”作用。因此,“落红不是无情物,化作春泥更护花”,落红化作春泥的过程中起主要作用的是腐生细菌、真菌等分解者,正确。

C、动物、植物构成了生态系统的生物部分的一部分,不能构成一个生态系统;要构成一个完整的生态系统还必须有分解者和非生物部分,错误。

D、水族箱可以看成一个生态系统既包括生物部分又包括非生物部分,可以看成一个生态系统,正确。

故选:C。

一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,生物部分由生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌)组成。

解答此类题目的关键是理解掌握生态系统的组成。

7.【答案】D

【解析】解:A、池塘中所有的虾米,只包括了生物部分的部分动物,没有其它生物,也没有环境部分,不能构成一个完整的生态系统;

B、池塘中所有的生物和水,只包括了环境部分,也没有非生物部分,不能构成一个完整的生态系统;

C、池塘中中所有的生物,只包括了生物部分的部分,没有环境部分,不能构成一个完整的生态系统。

D、一个池塘,既包括了森林所在的环境,也包括了环境中的所有生物,是一个生态系统;

故选:D。

在一定区域内生物和它所生活的环境就形成一个生态系统.它包括生物部分和非生物部分.只有生物不叫生态系统,只有环境也不叫生态系统.据此可以解答本题.

只要熟练掌握了生态系统的概念,仔细分析选项中的内容是否符合生态系统的概念,即可正确答题.

8.【答案】A

【解析】解:稻田中生长茂盛开的水稻能够进行光合作用,制造有机物,贮存能量,为自身和其他生物提供物质和能量。因此属于生产者。

故选:A。

生态系统是指在一定地域内,生物与环境所形成的统一整体。一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,生物部分由生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌)组成。

解答此题的关键是明确生态系统的组成和功能。

9.【答案】D

【解析】解:生物圈包括大气圈的底部、水圈的大部和岩石圈的表面。斑头雁飞越喜马拉雅山位于大气圈的底部;马里亚纳海沟内的琵琶鱼位于水圈;太空南瓜得到推广种植位于岩石圈;而太空不属于生物圈,故翟志刚在神州七号外进行太空行走不是在生物圈内进行的。

故选:D。

生物圈是地球上的所有生物与其生存的环境形成的一个统一整体,生物圈的范围:以海平面为标准来划分,生物圈向上可到达约10千米的高度,向下可深入10千米左右深处,厚度为20千米左右的圈层,包括大气圈的底部、水圈的大部和岩石圈的表面;包括森林生态系统、海洋生态系统、农田生态系统、草原生态系统、淡水生态系统、湿地生态系统、城市生态系统等等,是最大的生态系统。

解答此类题目的关键是熟记生物圈的范围、理解生物圈的概念。

10.【答案】C

【解析】解:AC、生物圈是地球上的所有生物与其生存的环境形成的一个统一整体,包括大气圈的下层、整个水圈和岩石圈上层,故A正确,C错误;

B、以海平面为标准来划分,生物圈向上可到达约10千米的高度,向下可深入约10千米(约11000米)左右深处,厚度为20千米左右的圈层,正确;

D、生物圈是地球上的所有生物与其生存的环境形成的一个统一整体,是最大的生态系统,是地球上所有生物共同的家园。正确;

故选:C。

生物圈是地球上的所有生物与其生存的环境形成的一个统一整体,生物圈的范围:以海平面为标准来划分,生物圈向上可到达约10千米的高度,向下可深入约10千米左右深处,厚度为20千米左右的圈层,包括大气圈的底部、整个水圈和岩石圈的表面;包括森林生态系统、海洋生态系统、农田生态系统、草原生态系统、淡水生态系统、湿地生态系统、城市生态系统等等,是最大的生态系统。

解答此类题目的关键是熟记生物圈的范围、理解生物圈的概念。

11.【答案】×

【解析】解:运动的意义:主动获取食物、逃避敌害、迁移栖息场所,有利于自身生存、繁衍后代。并不是仅仅是为了获得广阔的生活空间。

故答案为:×。

运动的意义:动物的运动,既能使其找到食物,又有利于躲避敌害。其运动方式总是与其生活环境相适应。

熟记动物运动对其的重要的意义即可。

12.【答案】√

【解析】解:一块骨骼肌由中间的肌腹和两端的肌腱组成,骨骼肌通过两端的肌腱附着在不同的骨上,骨骼肌有受刺激而收缩的特性,当骨骼肌收缩受神经传来的刺激收缩时,就会牵动着它所附着的骨,绕着关节活动,于是躯体就产生了运动,故说法错误。

故答案为:√

骨骼肌有受刺激而收缩的特性,当骨骼肌收缩受神经传来的刺激收缩时,就会牵动着它所附着的骨,绕着关节活动,于是躯体就产生了运动。

掌握骨骼肌的组成及特性是解题的关键。

13.【答案】√

【解析】解:骨膜内层形成层具有造骨细胞的功能,对骨的生长(长长,长粗)和增生(断裂愈合)有重要作用。因此,医生在给骨折病人做手术时,为了断骨尽快愈合,需要特别注意保护的结构是对骨的生长(长长,长粗)和增生(断裂愈合)有重要作用的骨膜。

故答案为:√

长骨的结构包括骨膜、骨质(分为骨松质和骨密质)和骨髓。其中骨膜除了有营养和感觉作用外,内层形成层具有造骨细胞的功能,对骨的生长(长长,长粗)和增生(断裂愈合)有重要作用。

骨膜对骨的生长(长长,长粗)和增生(断裂愈合)有重要作用是个重要的考点。

14.【答案】×

【解析】解:食物链中只包含生产者和消费者,食物链中的每一级组成部分都称作一个营养级。食物链由植物→植食性动物→肉食性动物→…所以,植物是第一营养级,食草动物为第二营养级。

故答案为:×。

食物链书写的原则是:食物链中只包含生产者和消费者,不包括分解者和非生物部分;食物链以生产者开始,以最高营养级结束;食物链中的箭头由被捕食者指向捕食者。

掌握食物链的正确书写是解题的关键。

15.【答案】×

【解析】解:生产者主要指绿色植物,能够通过光合作用制造有机物,为自身和生物圈中的其他生物提供物质和能量;硫细菌和硝化细菌能够利用光能或化学能将无机物转变为储能的有机物满足自身对营养物质的需要,其营养方式为自养,也属于生产者。

故答案为:×。

生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌)。

理解掌握生态系统的组成及各部分的作用是解题的关键。

16.【答案】×

【解析】解:沙漠中的全部生物,只包括了沙漠中所有的生物,没有非生物成分,不能构成一个完整的生态系统,说法错误。

故答案为:×。

在一定区域内生物和它所生活的环境就形成一个生态系统.它包括生物部分和非生物部分.只有生物不叫生态系统,只有环境也不叫生态系统.据此可以解答本题.

只要熟练掌握了生态系统的概念,仔细分析选项中的内容是否符合生态系统的概念,即可正确答题.

17.【答案】×

【解析】解:水域生态系统指在水域中由生物群落及其环境共同组成的动态系统。该系统中绝大多数生物终生不离开水。又可分为:①淡水生态系统,即以淡水为基质的生态系统。②海洋生态系统,即以海水为基质的生态系统,占地球面积的70%、水量的97%。海洋生态系统是海洋中由生物群落及其环境相互作用所构成的自然系统,可见题干说法错误。

故答案为:×

生态系统的类型有森林生态系统、草原生态系统、海洋生态系统、淡水生态系统、湿地生态系统、农田生态系统、城市生态系统等.

理解掌握生态系统的概念及生态系统的类型。

18.【答案】运动 神经 呼吸

【解析】解:脊椎动物的运动系统由骨、关节、骨骼肌组成,运动并不是仅靠运动系统来完成,它需要神经系统的控制和调节,所需要的能量通过细胞的呼吸作用,分解有机物来提供。

故答案为:运动;神经;呼吸

人体是一个统一的整体。人体各个系统的结构和功能各不相同,但是它们在进行各种生命活动的时候,并不是孤立的,而是相互密切配合的。

人体完成一个运动都要有神经系统的调节,有骨、骨骼肌、关节的共同参与,多组肌肉的协调作用,才能完成。

19.【答案】运动系统 神经系统

【解析】解:骨骼肌有受刺激而收缩的特性,当骨骼肌受神经传来的刺激收缩时,就会牵动着它所附着的骨,绕着关节转动,于是躯体就产生了运动哺乳动物的运动系统包括骨、关节和骨骼肌三部分组成,骨起支持作用,骨连结起保护作用,骨、关节和骨骼肌在神经系统的支配下以及其他系统的协调下共同完成的。当我们进行剧烈运动的时候,不但全身骨胳肌的活动加强了,呼吸也加深加快,可以吸入更多的氧,呼出更多的二氧化碳;同时,心跳也随着加强加快,促进血液更快地循环,输送给骨胳更多的养料和氧,运走更多的废物。人体各个器官系统的协调活动,充分体现出人体是一个统一的整体,可见,人体完成一个运动都要有骨、骨骼肌、关节的共同参与,两组肌肉的协调,神经系统的控制和调节,运动所需的能量还需要消化系统、呼吸系统、循环系统等系统的配合下提供。因此,运动并不是仅靠运动系统来完成的,还需要其他系统的调节。

故答案为:运动系统;神经系统。

运动并不是仅靠运动系统来完成。它需要神经系统的控制和调节。它需要能量的供应,因此还需要消化系统、呼吸系统、循环系统等系统的配合。

人体完成一个运动都要有神经系统的调节,有骨、骨骼肌、关节的共同参与,多组肌肉的协调作用,才能完成。

20.【答案】肌腹 肌腱 关节囊 关节腔

【解析】解:骨骼肌包括中间较粗的①肌腹(红色)和两端较细的②肌腱(乳白色);骨骼肌有受刺激收缩的特性,骨骼肌只能收缩牵拉骨而不能将骨推开,因此每一个动作的完成总是由两组肌肉相互配合活动,共同完成的。

在运动中,神经系统起调节作用,骨起杠杆的作用,关节起支点作用,骨骼肌收缩起动力作用。图中⑥是关节头、⑦是关节窝,⑧是关节囊,⑨是关节腔,⑩是关节软骨。

故答案为:肌腹;肌腱;关节囊;关节腔

关节在运动中起支点作用,包括关节面、关节囊、关节腔三部分;骨骼肌由肌腱、肌腹组成。

明确运动系统组成及各部分的功能是解题的关键。

21.【答案】湿地 森林 生物圈

【解析】解:生物圈是指地球上全部生物及其无机环境的总和(内容),包括大气圈的底部、水圈和岩石圈的上部(范围)。它是地球的理化环境与生物长期相互作用的结果。湿地生态系统是在多水和过湿条件下形成的生态系统。沼泽是典型的湿地生态系统,以沼泽植物占优势,动物的种类也很多。湿地具有净化水源、蓄洪抗旱的作用,有“地球之肾”之称。是地球上最大的生态系统,是所有生物的家。森林生态系统分布在较湿润的地区,动植物种类繁多。森林在涵养水源、保持水土、防风固沙、调节气候、净化空气、消除污染等方面起着重要作用,有“绿色水库”、“地球之肺”之称。

故答案为:

湿地;森林;生物圈。

态系统的类型有森林生态系统、草原生态系统、海洋生态系统、淡水生态系统、湿地生态系统、农田生态系统、城市生态系统.其中森林生态系统动植物种类繁多,营养结构最复杂,自动(自我)调节能力最强;城市生态系统中的消费者主要是人类,营养结构最简单,自动(自我)调节能力最弱.解答即可。

本题主要考查的是生态系统的类型、结构和功能。解此题的关键理解掌握湿地生态系统和森林生态系统的特征。

22.【答案】吃与被吃 食物网

【解析】解:生产者和消费者之间的关系,主要是吃与被吃关系,这样就形成了食物链,一个生态系统中,往往有很多条食物链,它们彼此交错连接,形成了食物网.

故答案为:吃与被吃、食物网。

食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃这种关系的,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分.多条食物链相互交织构成食物网.

解答此类题目的关键是理解食物链、食物网的概念.

23.【答案】生物 非生物

【解析】解:生态系统的组成包括非生物部分和生物部分.非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌).

故答案为:生物、非生物。

生态系统是指在一定地域内生物与环境形成的统一的整体。生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。

细菌、真菌等微生物作为分解者促进了自然界中的物质循环.

24.【答案】生态系统

【解析】解:在一定自然区域内,所有生物及其生活的环境共同构成生态系统.生态系统有多种类型:河流生态系统、农田生态系统、城市生态系统、草原生态系统、森林生态系统等.

故答案为:生态系统

生态系统是在一定的空间范围内,生物与环境形成的一个统一整体.由生物部分和非生物部分组成.生物部分包括生产者(植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌).非生物部分包括阳光、空气、水等.

解此题的关键是理解掌握生态系统的概念及组成.

25.【答案】种类数量不是不变 相对稳定 生态平衡

【解析】解:生态平衡是指生态系统中各种生物的数量和所占的比例总是维持在相对稳定的状态.生态平衡是一个动态的平衡,生物的种类数量不是不变、而是相对稳定.生态系统中动物的数量取决于这个生态系统中的植物数量,如草→兔,兔多了草就少,草少了兔就被饿死,兔因饿死数量减少,草的数量就会慢慢增多,草多了,兔因食物充足数量也慢慢增多,但最终草的数量远大于兔的,达到一种动态的平衡,并维持一定的比例.因此在生态系统中各种生物的数量和所占的比例总是维持在相对稳定的状态,这种现象叫生态平衡.

故答案为:种类数量不是不变;相对稳定;生态平衡。

生态平衡是指生态系统中各种生物的数量和所占的比例总是维持在相对稳定的状态.

解答此类题目的关键是理解生态平衡的概念.

26.【答案】蚕总是吃桑叶是(或不是)先天性行为 ② A 不同种类菜叶 B 一只太少,误差大,十只数量比较合适

【解析】解:(1)作出假设:假设是对问题作出肯定或否定的解答.根据问题“蚕总是吃桑叶,这是先天性行为吗”可以假设:蚕总是吃桑叶是(或不是)先天性行为.

(2)实验用的蚕的来源:②去市场购买即将孵化的卵.等待使用刚孵化的小蚕进行实验.理由是只有用刚刚孵化出来的蚕才能保证没有形成任何学习行为.才可能说明检验蚕的取食行为究竟是先天性行为还是学习行为,使实验更具有可信度.

(3)根据探究“蚕总是吃桑叶,这是先天性行为吗?”因此实验材料中必须有桑叶,所以应该选择出A组作为该实验的材料,故选A.

(4)准备几种植物的叶片如桑叶、白菜叶等,看蚕更趋向哪儿取食.对研究对象有影响的因素,只有植物叶片的种类不同,其他条件都相同.这样的实验叫做对照实验.其中这个不同的条件“不同种类菜叶”就是实验的唯一变量.

(5)探究实验一般不能只选取一个实验对象,否则结果具有很大的偶然性,不足以说明问题.而适量选取一定数量的材料可以减少实验中的误差和偶然性,数量太多又增加操作的难度.因此每一组蚕的数量,应该选择B、十只;理由是:一只太少,误差大,十只数量比较合适.

故答案为:

(1)蚕总是吃桑叶是(或不是)先天性行为

(2)②

(3)A

(4)不同种类菜叶

(5)B;一只太少,误差大,十只数量比较合适

(1)科学探究的一般过程:提出问题、作出假设、制定计划、实施计划、得出结论、表达和交流.

(2)对照实验:在探究某种条件对研究对象的影响时,对研究对象进行的除了该条件不同以外,其他条件都相同的实验.根据变量设置一组对照实验,使实验结果具有说服力.一般来说,对实验变量进行处理的,就是实验组.没有处理是的就是对照组.

(3)先天性行为是动物生来就有的,由动物体内的遗传物质决定的行为,是动物的一种本能,不会丧失.

(4)学习行为是动物出生后在动物在成长过程中,通过生活经验和学习逐渐建立起来的新的行为.

实验中,控制变量和设置对照实验是设计实验方案必须处理好的两个关键问题.

27.【答案】在维持生态平衡中起重要作用 传播果实和种子 分解者 有机物 水和二氧化碳 物质循环 有机物 呼吸

【解析】解:(1)动物在生态平衡中起着重要的作用;如果人类随意杀灭兔子就会影响到整个生态系统,会使一些农作物害虫的数量增加,从而使树和草受到伤害。

(2)动物帮助植物传粉、传播种子。动物能够帮助植物传播果实和种子,有利于扩大植物的分布范围。如蜜蜂采蜜、苍耳果实表面的钩刺挂在动物的皮毛上。

(3)分解者是指细菌和真菌等营腐生生活的微生物,它们能将动植物残体中的有机物分解成无机物归还无机环境,促进了物质的循环。细菌和真菌是生态系统中的分解者,依赖于分解动植物遗体中的有机物维持生活;通过图示可以看出,动植物遗体被分解后产生的二氧化碳、水、无机盐又能够被植物重新利用。从而促进了生态系统的物质循环。

(4)细菌体内没有叶绿体,必须依靠现成的有机物维持生活,污水中含有的大量有机污染物,细菌通过呼吸作用,分解污水中的有机物,释放能量满足生命活动所需,同时产生二氧化碳和水、无机盐,从而使水得以净化。实现了从有机环境到无机环境的物质循环,二氧化碳、水、无机盐又可以被植物吸收利用进行光合作用。因此在生物圈中,多数细菌作为分解者参与了生物圈的物质循环。

故答案为:(1)在维持生态平衡中起重要作用

(2)传播果实和种子

(3)分解者;有机物;水和二氧化碳;物质循环

(4)有机物; 呼吸

(1)动物能够维持自然界中生态平衡,促进生态系统的物质循环,帮助植物传粉、传播种子,某些动物数量过多时也会危害植物。

(2)生态系统的组成包括生物成分和非生物成分,生物成分包括生产者、消费者和分解者;非生物部分包括阳光、空气、水、土壤、温度等。

明确生态系统的构成及各部分功能是解决本题的关键。

第2页,共3页

第1页,共3页

注意:本试卷包含Ⅰ、Ⅱ两卷。第Ⅰ卷为选择题,所有答案必须用2B铅笔涂在答题卡中相应的位置。第Ⅱ卷为非选择题,所有答案必须填在答题卷的相应位置。答案写在试卷上均无效,不予记分。

一、选择题(本大题共10小题,共10.0分)

下列关于动物行为的叙述,错误的是( )

A. 动物的先天性行为是由遗传物质决定的

B. 动物的学习行为一旦形成,就不会改变

C. 动物越高等,大脑皮层越发达,动物的学习能力越强

D. 学习行为是建立在先天性行为的基础上

近日上映的电影《夺冠》诠释了中国女排不屈不挠,顽强拼搏的感人事迹。女排运动员们在比赛中需完成扣球和拦网等动作,关于这些动作的分析正确的是( )

①由一块骨骼肌收缩完成

②神经系统发出“指令”引起骨骼肌收缩,牵动其所附着的骨绕关节产生运动

③体现了关节的牢固和灵活

④运动系统独立完成

⑤需要多个系统协调配合完成

A. ①②③ B. ①③④ C. ②③⑤ D. ③④⑤

不同动物的学习能力是有差别的,按学习能力由弱到强排列,正确的是( )

A. 蚯蚓→蜥蜴→大山雀→猩猩 B. 蜥蜴→蚯蚓→大山雀→猩猩

C. 猩猩→大山雀→蜥蜴→蚯蚓 D. 蚯蚓→猩猩→蜥蜴→大山雀

从行为获得途径来看,蜜蜂采蜜和老马识途分别属于( )

A. 学习行为、先天性行为 B. 先天性行为、先天性行为

C. 先天性行为、学习行为 D. 学习行为、学习行为

如图表示某生态系统中各种成分之间的关系,据图分析下列说法正确的是( )

A. 图中包含有三条食物链 B. 它能表示一个小型生态系统

C. 其中的④是生产者 D. ②中的能量直接来源于阳光

下列关于生物和生态系统的说法不正确的是( )

A. 飞蛾扑火是昆虫对光刺激作出的反应

B. “落红不是无情物,化作春泥更护花”,在这一过程中起主要作用的是分解者

C. 河里的所有动物、植物构成了一个完整的生态系统

D. 水族箱可以看成一个生态系统

下列属于生态系统的是( )

A. 池塘中所有的虾米 B. 池塘中所有的生物和水

C. 池塘中所有的生物 D. 一个池塘

夏季稻田中生长茂盛开的水稻,在生态系统中属于( )

A. 生产者 B. 消费者 C. 分解者 D. 非生物部分

生物圈是地球上所有生物赖以生存的家园,下列活动不是在生物圈内进行的是( )

A. 斑头雁飞越喜马拉雅山

B. 马里亚纳海沟内的琵琶鱼吃食物

C. 太空南瓜得到推广种植

D. 翟志刚在神州七号外进行太空行走

下列关于生物圈的叙述,错误的是( )

A. 生物圈包括大气圈的下层、整个水圈和岩石圈上层

B. 生物圈在海平面以下约11000米和海平面以上约10000米之间

C. 地球上的所有生物构成了生物圈

D. 生物圈是地球上所有生物共同的家园

二、判断题(本大题共7小题,共7.0分)

动物的运动仅仅是为了获得广阔的生活空间。 ______ (判断对错)

一块骨骼肌由两端的肌腱和中间的肌腹构成。 ______ (判断对错)

医生给骨折病人做手术时特别要注意保护好骨膜。______(判断对错)

食物链中只包括生产者和消费者。食草动物为第一营养级别生物。 ______ (判断对错)

绿色植物都为生产者,生产者都是指绿色植物。______(判断对错)

沙漠中的全部生物,能构成一个生态系统。 ______ (判断对错)

水域生态系统就是海洋生态系统。 ______ (判断对错)

三、填空题(本大题共8小题,共20.0分)

人和哺乳动物的运动不仅靠 ______ 系统来完成,还需要在 ______ 系统的控制和调节下进行的,运动所需要的能量是由细胞的 ______ 作用提供的。

运动并不是仅靠______来完成的,还需要其他系统如______的调节。

读图,填出各部分名称:

[①] ______ ,[②] ______ ,[⑧] ______ ,[⑨] ______ 。

有“地球之肾”之称的生态系统是______生态系统;有“地球之肺”之称的生态系统是______生态系统。地球上最大的生态系统是______。

消费者和生产者之间的关系,主要是______的关系,这样就形成了食物链。在一个生态系统中,多条食物链相互交错构成了______。

生态系统是由______部分和______部分组成的。后者如阳光、空气和水等。

在一定自然区域内,所有生物及其生活的环境共同构成 ______ 。

在生态系统中,生物的 ______ ,各种生物的数量和所占的比例总是维持 ______ 的状态,这种现象叫 ______ 。

四、实验探究题(本大题共2小题,共13.0分)

同学们养过蚕吗?蚕宝宝吐出的丝线能制成各种丝绸制品。人类拥有这种珍贵的丝绸至少已有4000年了。请你养几只蚕,探究它的取食行为。

提出问题:蚕总是吃桑叶,这是先天性行为吗?

(1)作出假设: ______ 。

(2)实验用的蚕的来源:①向别人要来已经养了数天的大蚕;②去市场购买即将孵化的卵,等孵化出小蚕后再进行实验。请你选择获得蚕的方式,你的选择是 ______ (填序号)。

(3)请你选择出作为该实验的材料 ______ 。

A.桑叶和菠菜叶

B.油菜叶和菠菜叶

(4)该实验的变量是 ______ 。

(5)每一组蚕的数量,你认为应该选择 ______ (A.一只,B.十只),原因是 ______ 。

如图是生态系统中的物质循环图解,请回答:

( 1)图中生产者是树和草,如果人类随意杀灭兔子就会影响到整个生态系统,因此动物在生物圈中的重要作用是______。

(2)图中的动物直接或间接地以绿色植物为食,并帮助______,植物大了植物的分布范围。

(3)从图中可以看出腐生的细菌和真菌是生态系统中的______,它们的生活依赖于动植物遗体中的______;动植物遗体被分解后产生的______及含氮的无机盐等又能够被植物重新利用,从而促进了生态系统的______,如果没有它们,动物就会失去生存空间。

(4)污水处理厂将污水引入曝气池中,利用“活性淤泥”(主要是细菌)净化污水。污水中含有大量______,可作为细菌的食物,引发细菌等生物迅速繁殖,细菌通过______作用获得生命活动得能量。

答案和解析

1.【答案】B

【解析】解:A、先天性行为是动物生来就有的,是由动物体内的遗传因素决定的,正确。

B、学习行为由后天生活经验和学习而获得的行为。当刺激该行为产生的环境因素去除后,该行为会消失,错误。

C、不同动物的学习能力是有差别的:动物越低等,学习能力也就越差;动物越高等,学习行为就越复杂,在所有行为中所占比例也越大,正确。

D、学习行为是在遗传因素的基础上,通过环境因素的作用,由后天生活经验和学习而获得的行为,是以先天性行为为基础的,正确。

故选:B。

(1)先天性行为是指动物生来就有的,由动物体内的遗传物质所决定的行为,是动物的一种本能行为,不会丧失。

(2)学习行为是动物出生后在动物在成长过程中,通过生活经验和学习逐渐建立起来的新的行为。

解答此类题目的关键是理解掌握先天性行为、学习行为的意义。

2.【答案】C

【解析】解:①一个动作的完成总是由两组肌肉相互配合活动,共同完成的,错误。

②骨骼肌有受刺激而收缩的特性,当骨骼肌受神经传来的刺激收缩时,就会牵动着它所附着的骨,绕着关节活动,于是躯体就产生了运动,正确;

③在运动中,关节周围有关节囊包括着,密闭的关节腔内有滑液,保证了关节既牢固、又灵活,正确;

④⑤运动并不是仅靠运动系统来完成的,还需要其他系统如神经系统的调节。运动所需的能量,有赖于消化系统、呼吸系统、循环系统等系统的配合,如消化系统:可消化食物和吸收营养物质,为运动提供能量。④错误;⑤正确。

故选:C。

人体的任何一个动作,都是在神经系统的支配下,由于骨骼肌收缩,并且牵引了所附着的骨,绕着关节活动而完成的。

人体完成一个运动都要有神经系统的调节,由骨、骨骼肌、关节的共同参与,多组肌肉的协调作用,才能完成。

3.【答案】A

【解析】解:动物的进化是由无脊椎动物→脊椎动物,脊椎动物的进化历程是:原始鱼类→原始两栖类→原始爬行类→原始鸟类、哺乳类。蚯蚓属于无脊椎动物、蜥蜴是爬行动物、大山雀是鸟类、仓鼠属于哺乳动物,因此,他们的进化高低关系是:蚯蚓→蜥蜴→大山雀→仓鼠,动物越高等,学习能力越强,越低等,学习能力越差。 因此,其学习行为能力的强弱程度由低到高排列,正确的是:蚯蚓→蜥蜴→大山雀→猩猩,A正确。

故选:A。

动物越高等,学习能力越强,越低等,学习能力越差。

解答此题的关键是先明确动物的进化顺序,明确学习能力与其进化高低的关系。

4.【答案】C

【解析】解:蜜蜂采蜜是生来就有的,由动物体内的遗传物质决定的行为,属于先天性行为;老马识途是通过生活经验和学习建立的学习行为。

故选:C。

(1)先天性行为是动物生来就有的,由动物体内的遗传物质决定的行为,是动物的一种本能,不会丧失。

(2)后天学习行为是动物出生后,在动物的成长过程中,通过生活经验和学习逐渐建立起来的新的行为。

解答此类题目的关键是理解掌握先天性行为和学习行为的特点。

5.【答案】B

【解析】解:A、食物链描述的是生产者和消费者之间吃与被吃的关系。图中只有①→②→③一条食物链。A错误;

B、生态系统由非生物部分和生物部分组成,非生物部分包括阳光、空气和水,等等;生物部分包括生产者、消费者、分解者。图中的①是生产者,②③是消费者,④是分解者,阳光是非生物成分。因此它能表示一个小型生态系统。B正确;

C、①是绿色植物,能够通过光合作用制作有机物,为自身和其他生物提供物质和能量,属于生产者;④是微生物,属于分解者。C错误;

D、②是动物,它的能量通过取食来自于①生产者。D错误。

故选:B。

1、生态系统由非生物部分和生物部分组成,非生物部分包括阳光、空气和水,等等;生物部分包括生产者、消费者、分解者。

2、图中的①是植物,属于生产者;②、③是动物,属于消费者;④是微生物,属于分解者。

理解掌握生态系统的组成及各部分的功能是解题的关键。

6.【答案】C

【解析】解:A、飞蛾扑火是昆虫对光刺激作出的反应,正确。

B、“落红”中的有机物在土壤中被分解者分解成无机物后,形成“春泥”,可以作为植物的营养被植物吸收利用,重新起到“护花”作用。因此,“落红不是无情物,化作春泥更护花”,落红化作春泥的过程中起主要作用的是腐生细菌、真菌等分解者,正确。

C、动物、植物构成了生态系统的生物部分的一部分,不能构成一个生态系统;要构成一个完整的生态系统还必须有分解者和非生物部分,错误。

D、水族箱可以看成一个生态系统既包括生物部分又包括非生物部分,可以看成一个生态系统,正确。

故选:C。

一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,生物部分由生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌)组成。

解答此类题目的关键是理解掌握生态系统的组成。

7.【答案】D

【解析】解:A、池塘中所有的虾米,只包括了生物部分的部分动物,没有其它生物,也没有环境部分,不能构成一个完整的生态系统;

B、池塘中所有的生物和水,只包括了环境部分,也没有非生物部分,不能构成一个完整的生态系统;

C、池塘中中所有的生物,只包括了生物部分的部分,没有环境部分,不能构成一个完整的生态系统。

D、一个池塘,既包括了森林所在的环境,也包括了环境中的所有生物,是一个生态系统;

故选:D。

在一定区域内生物和它所生活的环境就形成一个生态系统.它包括生物部分和非生物部分.只有生物不叫生态系统,只有环境也不叫生态系统.据此可以解答本题.

只要熟练掌握了生态系统的概念,仔细分析选项中的内容是否符合生态系统的概念,即可正确答题.

8.【答案】A

【解析】解:稻田中生长茂盛开的水稻能够进行光合作用,制造有机物,贮存能量,为自身和其他生物提供物质和能量。因此属于生产者。

故选:A。

生态系统是指在一定地域内,生物与环境所形成的统一整体。一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,生物部分由生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌)组成。

解答此题的关键是明确生态系统的组成和功能。

9.【答案】D

【解析】解:生物圈包括大气圈的底部、水圈的大部和岩石圈的表面。斑头雁飞越喜马拉雅山位于大气圈的底部;马里亚纳海沟内的琵琶鱼位于水圈;太空南瓜得到推广种植位于岩石圈;而太空不属于生物圈,故翟志刚在神州七号外进行太空行走不是在生物圈内进行的。

故选:D。

生物圈是地球上的所有生物与其生存的环境形成的一个统一整体,生物圈的范围:以海平面为标准来划分,生物圈向上可到达约10千米的高度,向下可深入10千米左右深处,厚度为20千米左右的圈层,包括大气圈的底部、水圈的大部和岩石圈的表面;包括森林生态系统、海洋生态系统、农田生态系统、草原生态系统、淡水生态系统、湿地生态系统、城市生态系统等等,是最大的生态系统。

解答此类题目的关键是熟记生物圈的范围、理解生物圈的概念。

10.【答案】C

【解析】解:AC、生物圈是地球上的所有生物与其生存的环境形成的一个统一整体,包括大气圈的下层、整个水圈和岩石圈上层,故A正确,C错误;

B、以海平面为标准来划分,生物圈向上可到达约10千米的高度,向下可深入约10千米(约11000米)左右深处,厚度为20千米左右的圈层,正确;

D、生物圈是地球上的所有生物与其生存的环境形成的一个统一整体,是最大的生态系统,是地球上所有生物共同的家园。正确;

故选:C。

生物圈是地球上的所有生物与其生存的环境形成的一个统一整体,生物圈的范围:以海平面为标准来划分,生物圈向上可到达约10千米的高度,向下可深入约10千米左右深处,厚度为20千米左右的圈层,包括大气圈的底部、整个水圈和岩石圈的表面;包括森林生态系统、海洋生态系统、农田生态系统、草原生态系统、淡水生态系统、湿地生态系统、城市生态系统等等,是最大的生态系统。

解答此类题目的关键是熟记生物圈的范围、理解生物圈的概念。

11.【答案】×

【解析】解:运动的意义:主动获取食物、逃避敌害、迁移栖息场所,有利于自身生存、繁衍后代。并不是仅仅是为了获得广阔的生活空间。

故答案为:×。

运动的意义:动物的运动,既能使其找到食物,又有利于躲避敌害。其运动方式总是与其生活环境相适应。

熟记动物运动对其的重要的意义即可。

12.【答案】√

【解析】解:一块骨骼肌由中间的肌腹和两端的肌腱组成,骨骼肌通过两端的肌腱附着在不同的骨上,骨骼肌有受刺激而收缩的特性,当骨骼肌收缩受神经传来的刺激收缩时,就会牵动着它所附着的骨,绕着关节活动,于是躯体就产生了运动,故说法错误。

故答案为:√

骨骼肌有受刺激而收缩的特性,当骨骼肌收缩受神经传来的刺激收缩时,就会牵动着它所附着的骨,绕着关节活动,于是躯体就产生了运动。

掌握骨骼肌的组成及特性是解题的关键。

13.【答案】√

【解析】解:骨膜内层形成层具有造骨细胞的功能,对骨的生长(长长,长粗)和增生(断裂愈合)有重要作用。因此,医生在给骨折病人做手术时,为了断骨尽快愈合,需要特别注意保护的结构是对骨的生长(长长,长粗)和增生(断裂愈合)有重要作用的骨膜。

故答案为:√

长骨的结构包括骨膜、骨质(分为骨松质和骨密质)和骨髓。其中骨膜除了有营养和感觉作用外,内层形成层具有造骨细胞的功能,对骨的生长(长长,长粗)和增生(断裂愈合)有重要作用。

骨膜对骨的生长(长长,长粗)和增生(断裂愈合)有重要作用是个重要的考点。

14.【答案】×

【解析】解:食物链中只包含生产者和消费者,食物链中的每一级组成部分都称作一个营养级。食物链由植物→植食性动物→肉食性动物→…所以,植物是第一营养级,食草动物为第二营养级。

故答案为:×。

食物链书写的原则是:食物链中只包含生产者和消费者,不包括分解者和非生物部分;食物链以生产者开始,以最高营养级结束;食物链中的箭头由被捕食者指向捕食者。

掌握食物链的正确书写是解题的关键。

15.【答案】×

【解析】解:生产者主要指绿色植物,能够通过光合作用制造有机物,为自身和生物圈中的其他生物提供物质和能量;硫细菌和硝化细菌能够利用光能或化学能将无机物转变为储能的有机物满足自身对营养物质的需要,其营养方式为自养,也属于生产者。

故答案为:×。

生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌)。

理解掌握生态系统的组成及各部分的作用是解题的关键。

16.【答案】×

【解析】解:沙漠中的全部生物,只包括了沙漠中所有的生物,没有非生物成分,不能构成一个完整的生态系统,说法错误。

故答案为:×。

在一定区域内生物和它所生活的环境就形成一个生态系统.它包括生物部分和非生物部分.只有生物不叫生态系统,只有环境也不叫生态系统.据此可以解答本题.

只要熟练掌握了生态系统的概念,仔细分析选项中的内容是否符合生态系统的概念,即可正确答题.

17.【答案】×

【解析】解:水域生态系统指在水域中由生物群落及其环境共同组成的动态系统。该系统中绝大多数生物终生不离开水。又可分为:①淡水生态系统,即以淡水为基质的生态系统。②海洋生态系统,即以海水为基质的生态系统,占地球面积的70%、水量的97%。海洋生态系统是海洋中由生物群落及其环境相互作用所构成的自然系统,可见题干说法错误。

故答案为:×

生态系统的类型有森林生态系统、草原生态系统、海洋生态系统、淡水生态系统、湿地生态系统、农田生态系统、城市生态系统等.

理解掌握生态系统的概念及生态系统的类型。

18.【答案】运动 神经 呼吸

【解析】解:脊椎动物的运动系统由骨、关节、骨骼肌组成,运动并不是仅靠运动系统来完成,它需要神经系统的控制和调节,所需要的能量通过细胞的呼吸作用,分解有机物来提供。

故答案为:运动;神经;呼吸

人体是一个统一的整体。人体各个系统的结构和功能各不相同,但是它们在进行各种生命活动的时候,并不是孤立的,而是相互密切配合的。

人体完成一个运动都要有神经系统的调节,有骨、骨骼肌、关节的共同参与,多组肌肉的协调作用,才能完成。

19.【答案】运动系统 神经系统

【解析】解:骨骼肌有受刺激而收缩的特性,当骨骼肌受神经传来的刺激收缩时,就会牵动着它所附着的骨,绕着关节转动,于是躯体就产生了运动哺乳动物的运动系统包括骨、关节和骨骼肌三部分组成,骨起支持作用,骨连结起保护作用,骨、关节和骨骼肌在神经系统的支配下以及其他系统的协调下共同完成的。当我们进行剧烈运动的时候,不但全身骨胳肌的活动加强了,呼吸也加深加快,可以吸入更多的氧,呼出更多的二氧化碳;同时,心跳也随着加强加快,促进血液更快地循环,输送给骨胳更多的养料和氧,运走更多的废物。人体各个器官系统的协调活动,充分体现出人体是一个统一的整体,可见,人体完成一个运动都要有骨、骨骼肌、关节的共同参与,两组肌肉的协调,神经系统的控制和调节,运动所需的能量还需要消化系统、呼吸系统、循环系统等系统的配合下提供。因此,运动并不是仅靠运动系统来完成的,还需要其他系统的调节。

故答案为:运动系统;神经系统。

运动并不是仅靠运动系统来完成。它需要神经系统的控制和调节。它需要能量的供应,因此还需要消化系统、呼吸系统、循环系统等系统的配合。

人体完成一个运动都要有神经系统的调节,有骨、骨骼肌、关节的共同参与,多组肌肉的协调作用,才能完成。

20.【答案】肌腹 肌腱 关节囊 关节腔

【解析】解:骨骼肌包括中间较粗的①肌腹(红色)和两端较细的②肌腱(乳白色);骨骼肌有受刺激收缩的特性,骨骼肌只能收缩牵拉骨而不能将骨推开,因此每一个动作的完成总是由两组肌肉相互配合活动,共同完成的。

在运动中,神经系统起调节作用,骨起杠杆的作用,关节起支点作用,骨骼肌收缩起动力作用。图中⑥是关节头、⑦是关节窝,⑧是关节囊,⑨是关节腔,⑩是关节软骨。

故答案为:肌腹;肌腱;关节囊;关节腔

关节在运动中起支点作用,包括关节面、关节囊、关节腔三部分;骨骼肌由肌腱、肌腹组成。

明确运动系统组成及各部分的功能是解题的关键。

21.【答案】湿地 森林 生物圈

【解析】解:生物圈是指地球上全部生物及其无机环境的总和(内容),包括大气圈的底部、水圈和岩石圈的上部(范围)。它是地球的理化环境与生物长期相互作用的结果。湿地生态系统是在多水和过湿条件下形成的生态系统。沼泽是典型的湿地生态系统,以沼泽植物占优势,动物的种类也很多。湿地具有净化水源、蓄洪抗旱的作用,有“地球之肾”之称。是地球上最大的生态系统,是所有生物的家。森林生态系统分布在较湿润的地区,动植物种类繁多。森林在涵养水源、保持水土、防风固沙、调节气候、净化空气、消除污染等方面起着重要作用,有“绿色水库”、“地球之肺”之称。

故答案为:

湿地;森林;生物圈。

态系统的类型有森林生态系统、草原生态系统、海洋生态系统、淡水生态系统、湿地生态系统、农田生态系统、城市生态系统.其中森林生态系统动植物种类繁多,营养结构最复杂,自动(自我)调节能力最强;城市生态系统中的消费者主要是人类,营养结构最简单,自动(自我)调节能力最弱.解答即可。

本题主要考查的是生态系统的类型、结构和功能。解此题的关键理解掌握湿地生态系统和森林生态系统的特征。

22.【答案】吃与被吃 食物网

【解析】解:生产者和消费者之间的关系,主要是吃与被吃关系,这样就形成了食物链,一个生态系统中,往往有很多条食物链,它们彼此交错连接,形成了食物网.

故答案为:吃与被吃、食物网。

食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃这种关系的,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分.多条食物链相互交织构成食物网.

解答此类题目的关键是理解食物链、食物网的概念.

23.【答案】生物 非生物

【解析】解:生态系统的组成包括非生物部分和生物部分.非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌).

故答案为:生物、非生物。

生态系统是指在一定地域内生物与环境形成的统一的整体。生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。

细菌、真菌等微生物作为分解者促进了自然界中的物质循环.

24.【答案】生态系统

【解析】解:在一定自然区域内,所有生物及其生活的环境共同构成生态系统.生态系统有多种类型:河流生态系统、农田生态系统、城市生态系统、草原生态系统、森林生态系统等.

故答案为:生态系统

生态系统是在一定的空间范围内,生物与环境形成的一个统一整体.由生物部分和非生物部分组成.生物部分包括生产者(植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌).非生物部分包括阳光、空气、水等.

解此题的关键是理解掌握生态系统的概念及组成.

25.【答案】种类数量不是不变 相对稳定 生态平衡

【解析】解:生态平衡是指生态系统中各种生物的数量和所占的比例总是维持在相对稳定的状态.生态平衡是一个动态的平衡,生物的种类数量不是不变、而是相对稳定.生态系统中动物的数量取决于这个生态系统中的植物数量,如草→兔,兔多了草就少,草少了兔就被饿死,兔因饿死数量减少,草的数量就会慢慢增多,草多了,兔因食物充足数量也慢慢增多,但最终草的数量远大于兔的,达到一种动态的平衡,并维持一定的比例.因此在生态系统中各种生物的数量和所占的比例总是维持在相对稳定的状态,这种现象叫生态平衡.

故答案为:种类数量不是不变;相对稳定;生态平衡。

生态平衡是指生态系统中各种生物的数量和所占的比例总是维持在相对稳定的状态.

解答此类题目的关键是理解生态平衡的概念.

26.【答案】蚕总是吃桑叶是(或不是)先天性行为 ② A 不同种类菜叶 B 一只太少,误差大,十只数量比较合适

【解析】解:(1)作出假设:假设是对问题作出肯定或否定的解答.根据问题“蚕总是吃桑叶,这是先天性行为吗”可以假设:蚕总是吃桑叶是(或不是)先天性行为.

(2)实验用的蚕的来源:②去市场购买即将孵化的卵.等待使用刚孵化的小蚕进行实验.理由是只有用刚刚孵化出来的蚕才能保证没有形成任何学习行为.才可能说明检验蚕的取食行为究竟是先天性行为还是学习行为,使实验更具有可信度.

(3)根据探究“蚕总是吃桑叶,这是先天性行为吗?”因此实验材料中必须有桑叶,所以应该选择出A组作为该实验的材料,故选A.

(4)准备几种植物的叶片如桑叶、白菜叶等,看蚕更趋向哪儿取食.对研究对象有影响的因素,只有植物叶片的种类不同,其他条件都相同.这样的实验叫做对照实验.其中这个不同的条件“不同种类菜叶”就是实验的唯一变量.

(5)探究实验一般不能只选取一个实验对象,否则结果具有很大的偶然性,不足以说明问题.而适量选取一定数量的材料可以减少实验中的误差和偶然性,数量太多又增加操作的难度.因此每一组蚕的数量,应该选择B、十只;理由是:一只太少,误差大,十只数量比较合适.

故答案为:

(1)蚕总是吃桑叶是(或不是)先天性行为

(2)②

(3)A

(4)不同种类菜叶

(5)B;一只太少,误差大,十只数量比较合适

(1)科学探究的一般过程:提出问题、作出假设、制定计划、实施计划、得出结论、表达和交流.

(2)对照实验:在探究某种条件对研究对象的影响时,对研究对象进行的除了该条件不同以外,其他条件都相同的实验.根据变量设置一组对照实验,使实验结果具有说服力.一般来说,对实验变量进行处理的,就是实验组.没有处理是的就是对照组.

(3)先天性行为是动物生来就有的,由动物体内的遗传物质决定的行为,是动物的一种本能,不会丧失.

(4)学习行为是动物出生后在动物在成长过程中,通过生活经验和学习逐渐建立起来的新的行为.

实验中,控制变量和设置对照实验是设计实验方案必须处理好的两个关键问题.

27.【答案】在维持生态平衡中起重要作用 传播果实和种子 分解者 有机物 水和二氧化碳 物质循环 有机物 呼吸

【解析】解:(1)动物在生态平衡中起着重要的作用;如果人类随意杀灭兔子就会影响到整个生态系统,会使一些农作物害虫的数量增加,从而使树和草受到伤害。

(2)动物帮助植物传粉、传播种子。动物能够帮助植物传播果实和种子,有利于扩大植物的分布范围。如蜜蜂采蜜、苍耳果实表面的钩刺挂在动物的皮毛上。

(3)分解者是指细菌和真菌等营腐生生活的微生物,它们能将动植物残体中的有机物分解成无机物归还无机环境,促进了物质的循环。细菌和真菌是生态系统中的分解者,依赖于分解动植物遗体中的有机物维持生活;通过图示可以看出,动植物遗体被分解后产生的二氧化碳、水、无机盐又能够被植物重新利用。从而促进了生态系统的物质循环。

(4)细菌体内没有叶绿体,必须依靠现成的有机物维持生活,污水中含有的大量有机污染物,细菌通过呼吸作用,分解污水中的有机物,释放能量满足生命活动所需,同时产生二氧化碳和水、无机盐,从而使水得以净化。实现了从有机环境到无机环境的物质循环,二氧化碳、水、无机盐又可以被植物吸收利用进行光合作用。因此在生物圈中,多数细菌作为分解者参与了生物圈的物质循环。

故答案为:(1)在维持生态平衡中起重要作用

(2)传播果实和种子

(3)分解者;有机物;水和二氧化碳;物质循环

(4)有机物; 呼吸

(1)动物能够维持自然界中生态平衡,促进生态系统的物质循环,帮助植物传粉、传播种子,某些动物数量过多时也会危害植物。

(2)生态系统的组成包括生物成分和非生物成分,生物成分包括生产者、消费者和分解者;非生物部分包括阳光、空气、水、土壤、温度等。

明确生态系统的构成及各部分功能是解决本题的关键。

第2页,共3页

第1页,共3页

同课章节目录