2020-2021学年河南省驻马店市驿城区八年级(下)期末生物试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年河南省驻马店市驿城区八年级(下)期末生物试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 291.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-02-23 20:20:06 | ||

图片预览

文档简介

2020-2021学年河南省驻马店市驿城区八年级(下)期末生物试卷

下列关于生命起源和生物进化的叙述中,正确的是( )

①生物多样性是生物进化的结果

②化石为生物进化提供了直接的证据

③原始生命起源于原始海洋

④越复杂、越高等的生物化石出现在越古老的地层里.

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

下列有关生物进化的叙述中,不正确的是( )

A. 原始大气中有氢、甲烷等气体,不含有氧气

B. 始祖鸟可以证明鸟类与爬行类之间存在一定的亲缘关系

C. 现代人类是由黑猩猩经过长期自然选择进化而来的

D. 生物进化的总趋势是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生

以下有关达尔文自然选择学说的说法中,错误的是( )

A. 各种生物普遍都具有很强的繁殖能力

B. 生物通过遗传、变异和自然选择,不断进化

C. 害虫抗药性的增强是农药对害虫不断选择的结果

D. 食蚁兽的长舌是因为长期舔食树缝中的蚂蚁反复伸长所致

人类的起源与发展经历了漫长的历程,可浓缩为下面的示意图。下列有关人类进化过程的叙述,错误的是( )

A. 从只会使用工具到能制造简单工具,再到能制造复杂工具

B. 从四肢着地逐步进化成为直立行走

C. 大脑越来越发达

D. 上肢变短,功能逐渐退化

小小分类学家,请鉴别下列哪个是不对的?( )

A. 被子植物的营养器官和生殖器官的形态结构都可以作为分类的依据。

B. 同种生物的亲缘关系是最密切的。

C. 郊狼与狐同科,郊狼与狼同属,狐与虎同目,则和狼亲缘关系最远的是狐。

D. 植物双名法是瑞典植物学家林奈提出的。

绿眼虫属于单细胞动物,单细胞动物的特征是( )

A. 都生活在水里 B. 都是营寄生生活的

C. 由单个细胞构成 D. 个体较大

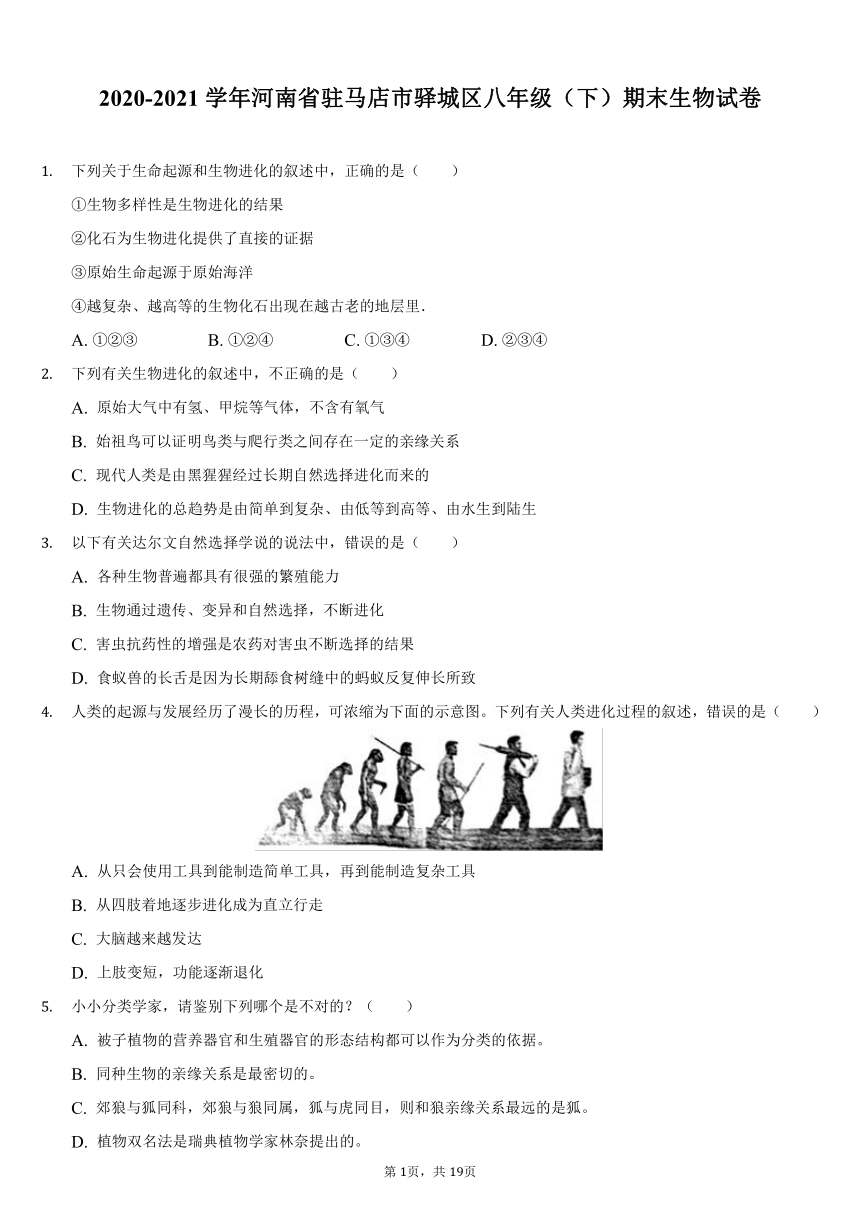

自然界中生活着多种多样的生物,它们有着各自的特征,并与人类保持密切的联系。下列关于图中四种植物特征或应用的描述中错误的是( )

A. ①的种子比被子植物的种子能得到更好的保护

B. ②可用来当做检测空气污染程度的指示植物

C. ③几乎全身都可以从环境中吸收水和无机盐

D. ④是不结种子的植物,靠孢子繁殖,可入药

学习了动物的知识后,你会惊讶地发现有些动物“名不符实”,例如“蜗牛不是牛”“海马不是马”“鳄鱼不是鱼”“鲸鱼不是鱼”,它们分别属于( )

A. 甲壳动物 哺乳动物 爬行动物 鱼类

B. 软体动物 鱼类 爬行动物 哺乳动物

C. 软体动物 哺乳动物 两栖动物 鱼类

D. 爬行动物 鱼类 两栖动物 哺乳动物

小明找到四个与动物有关的成语,其中所涉及到的动物都属于恒温动物的成语是( )

A. [虎]头[蛇]尾 B. [鹬][蚌]相争 C. [蛛]丝[马]迹 D. [鸡][犬]不宁

下列诗文中描述的植物类群及在自然界中的作用不对应的是( )

诗文 植物类群 在自然界中的作用

A 苔痕上阶绿 苔藓植物 保持水土

B 山有蕨薇 蕨类植物 可以食用

C 东西植松柏 被子植物 优质木材

D 春种一粒粟 种子植物 粮食作物

A. A B. B C. C D. D

诗词是中华民族传统文化的瑰宝,诗词里蕴含着不少生物学现象。下列描述错误的是( )

A. “江上往来人,但爱鲈鱼美”,鲈鱼是脊椎动物,体外有外骨骼

B. “神龟虽寿,犹有竞时。腾蛇乘雾,终为土灰”,龟和蛇有防止水分散失的甲或鳞片

C. “地迥鹰犬疾,草深狐兔肥”,兔的牙齿有门齿和臼齿的特征与其植食性相适应

D. “明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉”,蝉属于动物界的最大类群——节肢动物

小明在研究生物多样性的过程中收集了蝗虫、蜥蜴、蚯蚓、老鼠、涡虫、青蛙、鲫鱼、水螅等动物的标本和资料,并对它们进行了分类。下列相关叙述错误的是( )

A. 涡虫和水螅都是有口无肛门的动物

B. 蚯蚓和蝗虫的身体都具有体节

C. 老鼠和蜥蜴都是恒温动物

D. 鲫鱼和青蛙的受精方式都是体外受精

水族馆里水生动物多种多样,可谓“鱼龙混杂”.请运用你的“火眼金睛”,指出下列哪一组是真正的鱼类( )

①娃娃鱼 ②鲍鱼 ③海马 ④章鱼 ⑤鳙鱼 ⑥中华鲟 ⑦带鱼 ⑧鲸鱼.

A. ①②③④ B. ①③⑦⑧ C. ③⑤⑥⑦ D. ②④⑥⑦

钓鱼岛上植被繁茂、海鸟飞掠、蛇虫匍行、鱼虾群集构成了海岛生态系统,下列有关说法不正确的是( )

A. 钓鱼岛生态系统由生产者、消费者、分解者组成

B. 海岛生态系统中物质和能量是沿食物链和食物网流动的

C. 钓鱼岛只是地球上的一个小生态系统,地球上最大的生态系统是生物圈

D. 如果钓鱼岛海域受到日本核泄漏污染,在藻类→虾→鱼→鸟→蛇这条食物链中,蛇体内积累的污染物最多

下列关于环境对生物的不利影响的叙述错误的是( )

A. DDT的使用导致鸟类的生殖能力受到影响

B. 化肥的使用导致土壤板结,不利于植物生长

C. 生物有很强的自我适应能力,我们开发自然资源对它们没有影响

D. 使用农药时会将有益昆虫杀死

某中学八年级一班的同学观察了一块农田后,画了一幅农田生态系统的食物网图(如图)。请你分析,下列哪项是正确的( )

A. 图中共有5条食物链

B. 昆虫与鸟之间只存在捕食关系

C. 图中分解者指的是真菌

D. 图中含能量最多的生物是水稻

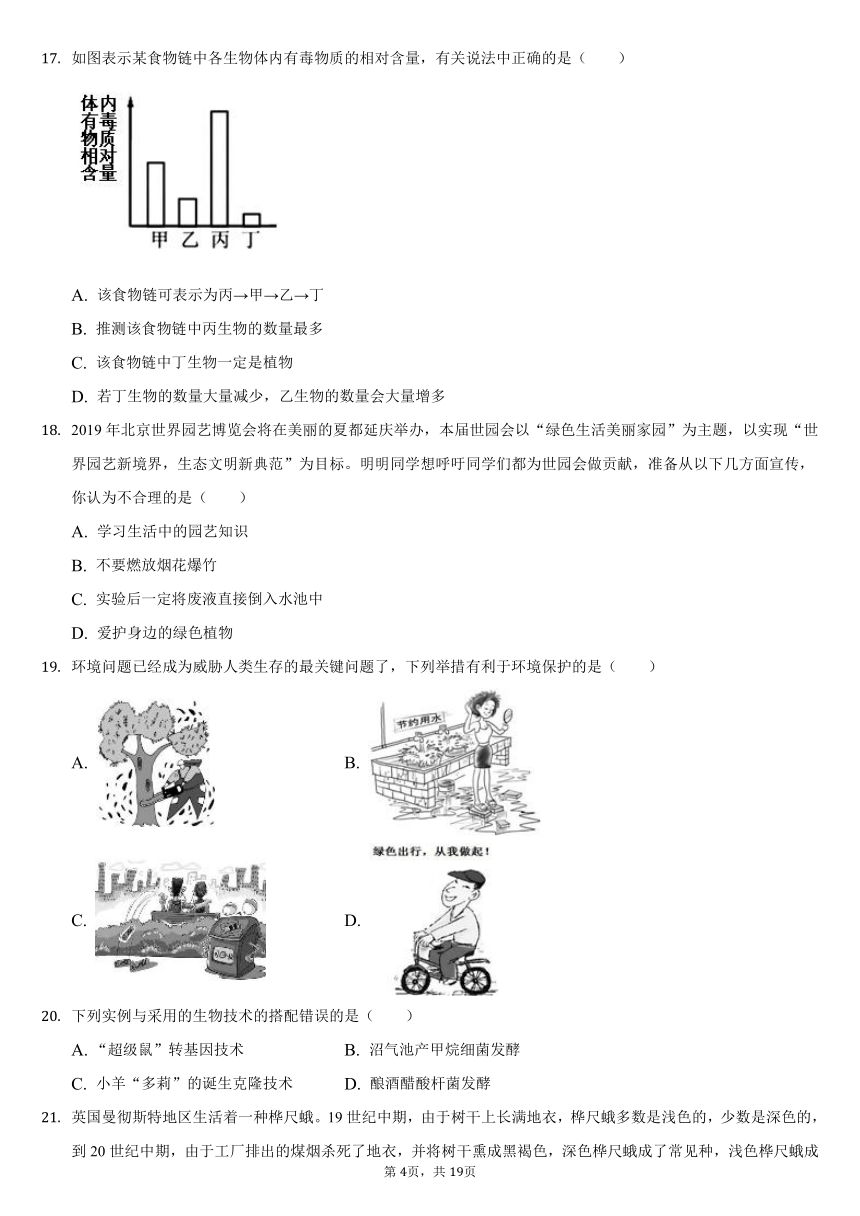

如图表示某食物链中各生物体内有毒物质的相对含量,有关说法中正确的是( )

A. 该食物链可表示为丙→甲→乙→丁

B. 推测该食物链中丙生物的数量最多

C. 该食物链中丁生物一定是植物

D. 若丁生物的数量大量减少,乙生物的数量会大量增多

2019年北京世界园艺博览会将在美丽的夏都延庆举办,本届世园会以“绿色生活美丽家园”为主题,以实现“世界园艺新境界,生态文明新典范”为目标。明明同学想呼吁同学们都为世园会做贡献,准备从以下几方面宣传,你认为不合理的是( )

A. 学习生活中的园艺知识

B. 不要燃放烟花爆竹

C. 实验后一定将废液直接倒入水池中

D. 爱护身边的绿色植物

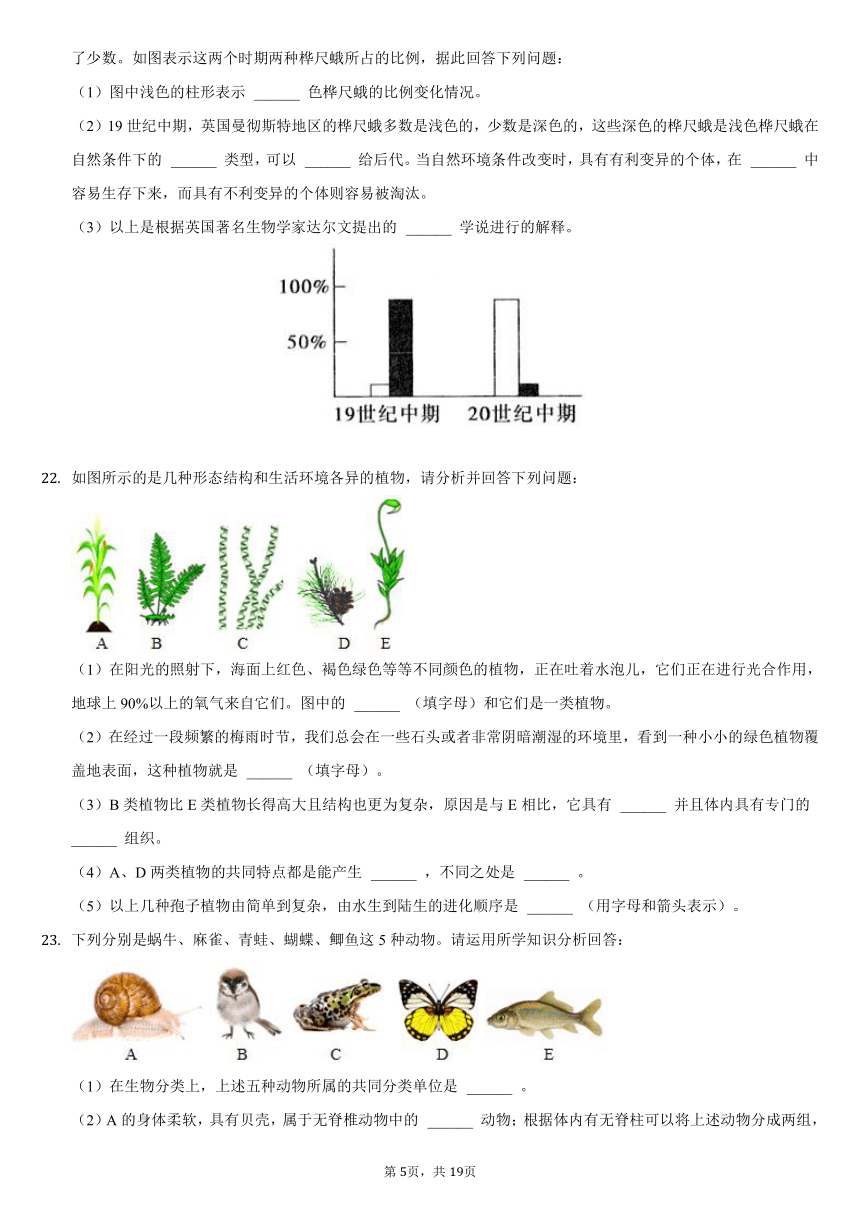

环境问题已经成为威胁人类生存的最关键问题了,下列举措有利于环境保护的是( )

A. B.

C. D.

下列实例与采用的生物技术的搭配错误的是( )

A. “超级鼠”转基因技术 B. 沼气池产甲烷细菌发酵

C. 小羊“多莉”的诞生克隆技术 D. 酿酒醋酸杆菌发酵

英国曼彻斯特地区生活着一种桦尺蛾。19世纪中期,由于树干上长满地衣,桦尺蛾多数是浅色的,少数是深色的,到20世纪中期,由于工厂排出的煤烟杀死了地衣,并将树干熏成黑褐色,深色桦尺蛾成了常见种,浅色桦尺蛾成了少数。如图表示这两个时期两种桦尺蛾所占的比例,据此回答下列问题:

(1)图中浅色的柱形表示 ______ 色桦尺蛾的比例变化情况。

(2)19世纪中期,英国曼彻斯特地区的桦尺蛾多数是浅色的,少数是深色的,这些深色的桦尺蛾是浅色桦尺蛾在自然条件下的 ______ 类型,可以 ______ 给后代。当自然环境条件改变时,具有有利变异的个体,在 ______ 中容易生存下来,而具有不利变异的个体则容易被淘汰。

(3)以上是根据英国著名生物学家达尔文提出的 ______ 学说进行的解释。

如图所示的是几种形态结构和生活环境各异的植物,请分析并回答下列问题:

(1)在阳光的照射下,海面上红色、褐色绿色等等不同颜色的植物,正在吐着水泡儿,它们正在进行光合作用,地球上90%以上的氧气来自它们。图中的 ______ (填字母)和它们是一类植物。

(2)在经过一段频繁的梅雨时节,我们总会在一些石头或者非常阴暗潮湿的环境里,看到一种小小的绿色植物覆盖地表面,这种植物就是 ______ (填字母)。

(3)B类植物比E类植物长得高大且结构也更为复杂,原因是与E相比,它具有 ______ 并且体内具有专门的 ______ 组织。

(4)A、D两类植物的共同特点都是能产生 ______ ,不同之处是 ______ 。

(5)以上几种孢子植物由简单到复杂,由水生到陆生的进化顺序是 ______ (用字母和箭头表示)。

下列分别是蜗牛、麻雀、青蛙、蝴蝶、鲫鱼这5种动物。请运用所学知识分析回答:

(1)在生物分类上,上述五种动物所属的共同分类单位是 ______ 。

(2)A的身体柔软,具有贝壳,属于无脊椎动物中的 ______ 动物;根据体内有无脊柱可以将上述动物分成两组,与A同组的有 ______ (用字母表示)。

(3)动物生活环境不同,呼吸器官也有所区别:如B用肺呼吸;C用 ______ 呼吸,皮肤辅助呼吸;E用 ______ 呼吸。

(4)上述动物中体温恒定的是 ______ 。(用字母表示)

如图表示草原生态系统中部分成分关系示意图。其中甲、乙、丙为该生态系统中的三种组成成分,A、B、C、D是乙中存在着捕食关系的四种生物,1、2、3表示生物的生理过程。据图回答下列问题:

(1)该生态系统中影响草生活的土壤、水分、蝗虫、田鼠等因素统称为 ______ 。图中的丙表示 ______ 。用图中所给的字母、代号和箭头写出图中的一条食物链 ______ 。

(2)该生态系统能量的最终来源是 ______ 。数字3表示 ______ 。

(3)过度放牧很容易造成草原沙漠化,说明该生态系统的 ______ 能力是有限的。

(4)生态系统的 ______ 就是沿着食物链和食物网流动的。

酸奶是一种健康的发酵食品,果果学习小组针对“制作酸奶的适宜温度”进行如下实验探究:

①将新鲜袋装牛奶煮沸,冷却至常温,加入适量酸奶,搅拌均匀;

②将5个大小相同的玻璃杯消毒、编号,倒满混合后的牛奶;

③将玻璃杯密封,置于不同温度的恒温箱中;

④一段时间后,取样检测杯中的活菌数量,记录数据。

实验结果如柱形图所示:

(1)制作酸奶需要的微生物是 ______ ,它只能在无氧的条件下发酵,因此玻璃杯必须密封。

(2)制作酸奶时牛奶要煮沸、玻璃杯要消毒,目的是 ______ 。

(3)本实验除温度不同外,玻璃杯的大小倒入牛奶的量等其他条件必须相同,原因是 ______ 。

(4)根据实验结果,得出的结论是: ______ 。

(5)该小组进一步探究了“制作酸奶的发酵时间”,实验结果如表所示。

发酵时间 牛奶状况

2小时 呈液态,无酸味

4小时 呈液态,略带酸味

6小时 呈蛋花状态,微酸

8小时 呈凝固状,酸度适中

根据实验结果,得出的结论是:制作酸奶的发酵时间以 ______ 小时为宜。

答案和解析

1.【答案】A

【解析】解:①达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择.达尔文认为,自然选择过程是一个长期的、缓慢的、连续的过程.由于生存斗争不断地进行,因而自然选择也是不断地进行,通过一代代的生存环境的选择作用,物种变异被定向地向着一个方向积累,于是性状逐渐和原来的祖先不同了,这样,新的物种就形成了.由于生物所在的环境是多种多样的,因此,生物适应环境的方式也是多种多样的,所以,经过自然选择也就形成了生物界的多样性.可见,生物多样性是生物进化的结果.故①正确.

②化石是研究生物进化最重要的、比较全面的证据,化石是由古代生物的遗体、遗物或生活痕迹等,由于某种原因被埋藏在地层中,经过漫长的年代和复杂的变化而形成的.并不是生物的遗体、遗物或生活痕迹就叫化石,研究发现,不同的地层中埋藏着不同类型的生物化石:埋藏于较浅地层中的化石与现代生物结构比较相似,埋藏于较深地层中的化石与现代生物结构差别较大,并且越是古老的地层中发掘的生物化石结构越简单、低等,水生生物的化石越多;越是晚期的地层中发掘的生物化石结构越复杂、高等,陆生生物化石越多.化石在地层中出现的先后顺序,说明了生物的进化历程和进化趋势:由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生逐渐进化而来的,因此化石是研究进化的主要证据.故②正确.

③地球从形成到现在大约有46亿年的历史.早期的地球是炽热的球体,地球上的一切元素都呈气体状态,那时谈不到生命的发生.后来随着地球的慢慢冷却,才逐渐为生命的发生提供了一定的条件,原始大气的主要成分是氨、氢、甲烷、水蒸气.水是原始大气的主要成分,当时由于大气中没有氧气,因而高空中也没有臭氧层阻挡,不能吸收太阳辐射的紫外线,所以紫外线能直射到地球表面,在紫外线、天空放电、火山爆发所放出的能量、宇宙间的宇宙射线,以及陨星穿过大气层时所引起的冲击波等这些能量作用下空气中的无机物经过复杂的化学变化转化形成了一些有机小分子物质物,后来随着地球的慢慢冷却,于是随倾盆大雨从天而降,汇集入原始海洋.

在原始海洋中,经过上万年后这些有机小分子长期累积并相互作用,形成了比较复杂的有机大分子物质,如原始的蛋白质、核酸等.这些物质并逐渐形成了与海水分离的原始界膜,构成了相对独立的体系.一旦这些物质拥有了个体增殖和新陈代谢也就意味产生了生命.所以原始海洋是生命诞生的摇篮.故③正确.

④化石是保存在地层中的古代生物的遗体、遗物或生活痕迹.研究发现,不同的地层中埋藏着不同类型的生物化石:越是古老的地层中发掘的生物化石结构越简单、低等,水生生物的化石越多;越是晚期形成的地层中发掘的生物化石结构越复杂、高等,陆生生物化石越多.这说明生物进化的趋势是:从简单到复杂,由低等到高等,从水生到陆生.所以化石记录显示,在越晚形成的地层里形成化石的生物越复杂、高等,陆生的越多,但是也有简单的、低等的、水生生物.故④错误.

故选:A.

此题主要考查的是生命的起源和生物的进化的知识,据此解答.

生命的起源与进化的知识,是考试的重点内容,要注意理解和掌握,注意灵活答题.

2.【答案】C

【解析】解:A、原始大气中有氢、甲烷等气体,不含有氧气,没有生命。故不符合题意;

B、始祖鸟保留了爬行类的许多特征,例如嘴里有牙齿,而不是形成现代鸟类那样的角质喙;指端有爪等;但是另一方面,始祖鸟又具有鸟类的一些特征,如已经具有羽毛,在一些骨骼形态上也表现出一些鸟类特征或过渡特征,如它的第三掌骨已经与腕骨愈合。因此始祖鸟可以证明鸟类与爬行类之间存在一定的亲缘关系。故不符合题意;

C、现代人类是由森林古猿经过长期自然选择进化而来的。故符合题意;

D、生物进化的总趋势是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生。故不符合题意。

故选:C。

此题考查的知识点是生物进化知识。可以从原始大气的组成、始祖鸟化石、人类的起源、生物进化的规律方面来切入。

解答此类题目的关键是熟知生物进化的知识。

3.【答案】D

【解析】解:A、达尔文认为,生物普遍具有很强的繁殖力,即过度繁殖,A正确;

B、生物通过遗传、变异和自然选择不断进化,B正确。

C、达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择。害虫抗药性的增强是农药对害虫不断选择的结果,C正确。

D、长期舔食树缝中的蚂蚁,反复伸长,可以使舌变长,是环境改变引起的变异,不能遗传。因此食蚁兽的长舌不是因为长期舔食树缝中的蚂蚁,反复伸长所致;食蚁兽长舌的形成是自然选择的结果,是对环境的一种适应,有利于取食,D错误。

故选:D。

自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择;达尔文的自然选择学说,源于达尔文于1859年发表《物种起源》,其主要内容有四点:过度繁殖,生存斗争(也叫生存竞争),遗传和变异,适者生存。

遗传和变异是生物进化的内在基础,环境的变化是生物进化的外在动力,生物只有适应不断变化的环境,才能生存和发展。

4.【答案】D

【解析】解:在距今1200多万年前,森林古猿广泛分布于非、亚、欧地区,尤其是非洲的热带丛林,后来由于环境的变化,森林古猿朝两个方面进化,一部分森林古猿仍然以树栖生活为主,慢慢进化成了现代类人猿,如黑猩猩、猩猩、大猩猩、长臂猿等。另一支却由于森林的大量消失等环境的改变被迫下到地面上来生活。由爬行慢慢变为直立行走,直立行走是进化发展的基础,直立行走是人类脱离森里束缚,开拓新家园的标志,是使用工具制造工具的基础。恩格斯曾指出,直立行走是从猿到人转变过程中“具有决定意义的一步”。古猿的直立行走造成了前后肢的分工,直立行走使古人类能够将前肢解放出来,使用工具。前肢所从事的活动越来越多,上肢更加灵巧。直立行走不仅使视野扩大、前后肢有了明确的分工,而且为脑的进一步发展创造了条件,从而使人类不断进化,早期人类在使用天然工具的过程中,学会的制造工具,随着制造工具越来越复杂,它们的大脑也会越来越发达,并在群体生活中产生了语言,逐渐发展成现代的人类社会,可见在人类进化的历史长河中,人类出现原始文化和意识的物质基础是头部和脑的进化。

故选:D。

人类的进化通常分为南方古猿、能人、直立人、智人四个阶段。其中南方古猿能使用天然工具,但不能制造工具;能人能制造简单的工具;直立人会打制不同用途的石器,学会了用火,是人类进化最关键的一个阶段;智人已经学会了人工取火,会制造精细的石器和骨器。

结合人类进化的历程了解在人类进化的各个阶段的特点。

5.【答案】C

【解析】解:A、被子植物的根、茎、叶(营养器官)、花、果实、种子(生殖器官)的形态结构都可以作为分类的依据,其中的花、果实和种子往往作为分类的重要依据,是因为花、果实和种子的形态结构相对稳定。正确;

B、分类单位越小,生物的亲缘关系越近。种是最基本的分类单位,因此同种生物的亲缘关系是最密切的,正确;

C、郊狼与狼同属,郊狼与狐同科,狐与虎同目,属最小,目最大,则和狼亲缘关系最近的是郊狼,和狼亲缘关系最远的是虎,错误;

D、植物双名法是瑞典植物学家林奈提出的,正确。

故选:C。

生物分类是研究生物的一种基本方法。科学家根据生物之间的相似程度,把它们分成不同等级的分类单位。

界、门、纲、目、科、属、种是生物的七个分类单位,其中界是最大的分类单位,往下依次减小,种是最基本的分类单位。

分类单位越大,所包含的生物共同特征越少,生物种类越多,亲缘关系越远;反之,分类单位越小,所包含的生物共同特征越多,生物种类越少,亲缘关系越近。

关键是熟记生物的分类单位等级,明确种是最基本的单位。解答时可以从分类单位以及分类等级方面来切入。

6.【答案】C

【解析】解:单细胞动物只由单个细胞组成,个体微小,全部生命活动在一个细胞内完成,一般生活在水中,一般自由生活,如草履虫,C正确;

故选:C。

身体只是由一个细胞构成的生物,叫做单细胞生物。常见的有草履虫、眼虫、衣藻、变形虫、酵母菌等。

解题的关键是知道常见几种单细胞生物与人类的关系。

7.【答案】A

【解析】

【分析】

根据植物的形态、结构等进行分类,根据是否能产生种子植物分为孢子植物和种子植物。孢子植物包括藻类植物、苔藓植物和蕨类植物,种子植物包括裸子植物和被子植物。回答此题的关键是明确植物的分类。

【解答】

A.①马尾松属于裸子植物,种子裸露,无果皮包被,不能得到更好的保护,A错误;

B.②葫芦藓属于苔藓植物,对空气污染敏感,可用来当做检测空气污染程度的指示植物,B正确;

C.③紫菜属于藻类植物,无根茎叶分化,几乎全身都可以从环境中吸收水和无机盐,C正确;

D.④贯众属于孢子植物中的蕨类植物,靠孢子繁殖,可入药,D正确。

故选A。

8.【答案】B

【解析】

【分析】

本题考查软体动物、鱼类、爬行动物和哺乳动物的特征,解题的关键是掌握各种动物的主要特征。

【解答】

蜗牛属于软体动物,身体柔软,有外套膜,具有贝壳。海马虽然形状不像鱼,但有鱼的特征,有鳍,用鳃呼吸,靠鳍摆动前进,终生生活在水中,因此属于鱼类。鳄鱼属于爬行动物,体表覆盖角质鳞片,用肺呼吸,体温不恒定,会随外界的温度变化而变化,心脏只有三个腔,心室里有不完全的隔膜,体内受精,卵生。鲸鱼体表被毛,心脏四腔,用肺呼吸,大脑发达,体腔内有膈,体温恒定,胎生哺乳,属于哺乳动物。故B符合题意。

故选B。

9.【答案】D

【解析】解:A、“虎”是哺乳类属于恒温动物、“蛇”是爬行类属于变温动物;

B、“鹬”是鸟类属于恒温动物、“蚌”是软体动物属于变温动物;

C、“蛛”(蜘蛛)是节肢动物属于变温动物、“马”是哺乳类属于恒温动物;

D、“鸡”是鸟类、“犬”是哺乳类,都属于恒温动物。

所以,所涉及到的动物都属于恒温动物的成语是“[鸡][犬]不宁”。

故选:D。

(1)体温不因外界环境温度而改变,始终保持相对稳定的动物,叫做恒温动物,如绝大多数鸟类和哺乳动物。

(2)体温随着外界温度改变而改变的动物,叫做变温动物,如无脊椎动物、鱼类、两栖类、爬行类。

(3)鸟类和哺乳动物,它们的体表大都被毛(羽毛),循环路线有体循环和肺循环,体内有良好的产热和散热的结构,所以能维持正常的体温,为恒温动物。

关键知道动物界中只有鸟类和哺乳类动物是恒温动物。

10.【答案】C

【解析】解:A、苔痕印阶绿---描写的是苔藓植物大量繁殖,连台阶都被苔藓植物覆盖变绿了。苔藓植物一般生长茂密,有助于保持水土,A正确;

B、“山有蕨薇,隰有杞桋”的诗句。蕨,即蕨菜,又称拳头菜,在中国大陆以及东南亚有广泛分布,是深受人们欢迎的一种野菜,属蕨类植物,B正确;

C、松柏的根茎叶都很发达,能够产生种子,但种子裸露,没有果皮包被,属于裸子植物,C错误;

D、“春种一粒粟,秋收万颗子”。这里的粟和子主要指的是植物的果实或种子。用种子繁殖,可以食用,属于种子植物中的粮食作物,D正确。

故选:C。

绿色植物分为孢子植物和种子植物两大类;其中藻类植物、苔藓植物、蕨类植物都不结种子,都靠孢子繁殖后代,属于孢子植物;裸子植物和被子植物属于种子植物,都用种子繁殖后代。

解答此题的关键是熟练掌握各种植物的主要特征及常见植物。

11.【答案】A

【解析】解:A、鲈鱼属于鱼类,属于脊椎动物,体表有鳞片覆盖。A错误;

B、龟和蛇都属于爬行动物,有防止水分散失的甲或鳞片,适应陆地生活,B正确;

C、兔是草食性动物,与其食性相适应,家兔的牙齿分为门齿和臼齿,无犬齿,有特别发达的盲肠,消化食物的面积很大,适于消化植物纤维,C正确;

D、蝉属于节肢动物,节肢动物中的昆虫纲是动物界中种类最多,数量最大,分布最广的一个类群,D正确。

故选:A。

生物生存受到环境因素的影响(包括生物因素和非生物因素),生物适应一定的环境又受到环境的制约,生物必须依赖一定的环境而生存。

解答此类题目的关键是运用所学知识对某些自然现象做出科学的解释。

12.【答案】C

【解析】解:A、涡虫属于扁形动物,水螅属于腔肠动物,它们的共同特征是有口无肛门,A正确;

B、蚯蚓属于环节动物,蝗虫属于节肢动物,它们的共同特征是具有体节,B正确;

C、老鼠是恒温动物,蜥蜴是变温动物,C错误;

D、鲫鱼属于鱼类,青蛙属于两栖动物,它们都是体外受精,D正确。

故选:C。

在动物界中,只有鸟类和哺乳动物为恒温动物,恒温动物比变温动物对外界环境的适应能力更强;变温动物大都具有冬眠现象,为对外界环境的适应方式。

熟记变温动物和恒温动物的概念及其区别。

13.【答案】C

【解析】解:①娃娃鱼,幼体用鳃呼吸,成体用肺呼吸,因此属于两栖动物;

②鲍鱼、④章鱼,身体柔软、有外套膜,因此都属于软体动物。

③海马、⑤鳙鱼、⑥中华鲟、⑦带鱼,都生活在水中,用鳃呼吸,用鳍游泳,因此都属于鱼类;

⑧鲸鱼,用肺呼吸,胎生、哺乳,因此属于哺乳动物。

所以,是真正的鱼类“③海马、⑤鳙鱼、⑥中华鲟、⑦带鱼”.

故选:C。

鱼类的特征有:生活在水中,鱼体表大都覆盖有鳞片,用鳃呼吸,用鳍游泳,靠尾部和躯干部的左右摆动和鳍的协调作用来不断向前游动。

解答此类题目的关键是理解掌握鱼类的主要特征。

14.【答案】A

【解析】解:A、生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者、消费者、分解者。A错误;

B、生态系统中,生产者和消费者之间吃与被吃的关系构成食物链。所以,海岛生态系统中物质和能量是沿食物链和食物网流动的。B正确;

C、生物圈是地球上全部生物及其无机环境的总和,是最大的生态系统。钓鱼岛只是地球上的一个小生态系统。C正确;

D、在生态系统中,有害物质可以通过食物链在生物体内不断积累,其浓度随着消费者级别的升高而逐步增加。在藻类→虾→鱼→鸟→蛇这条食物链中,蛇的营养级别最高,所以蛇体内积累的污染物最多。D正确。

故选:A。

1、生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者、消费者、分解者。

2、在生态系统中,有害物质可以通过食物链在生物体内不断积累,其浓度随着消费者级别的升高而逐步增加。

3、生物圈是地球上全部生物及其无机环境的总和,包括大气圈的底部、水圈的大部和岩石圈的表面。它是地球的理化环境与生物长期相互作用的结果,是地球上最大的生态系统。

理解掌握生态系统的组成及有毒物质的积累等知识是解题的关键。

15.【答案】C

【解析】解:A.由于DDT有毒物质在生物体内不易排出,逐级积累,称为生物富集现象,一些有害物质通过食物链其浓度随消费者级别的升高而逐步增加,所以有害物质的浓度总是在最高级别的消费者体内积累最多。导致鸟类体内出现DDT而影响其生殖,故该选项不符合题意;

B.长期使用化肥,会使土壤酸化、板结,不利于植物生长,故该选项不符合题意;

C.生物对环境的适应是有一定限度的,当环境发生巨大变化时,有些生物就不能适应环境而被淘汰。如鱼生活在池塘里,与水生环境相适应;当严重干旱,池塘的水消失了,鱼就不能适应环境了。我们不能无限制的开发自然资源,破坏生态环境,故该选项符合题意;

D.化学农药严重污染水体、大气和土壤,因此,农业生产中大量使用农药,不仅杀死有益昆虫,还造成环境体污染,故该选项不符合题意;

故选:C。

此题考查的知识点是生物对环境的影响。解答时可以从生物影响环境的特点方面来切入。

解答此类题目的关键是理解生物适应环境又能生物影响环境。

16.【答案】D

【解析】解:A、由分析可知,图中共有3条食物链:水稻→鸟,水稻→昆虫→鸟,水稻→昆虫→青蛙,A错误;

B、昆虫被鸟捕食,且昆虫与鸟都捕食水稻,故两者之间存在捕食和竞争关系,B错误;

C、分解者是指生态系统中细菌、真菌和放线菌等具有分解能力的生物,也包括某些原生动物和腐食性动物,C错误;

D、生态系统中能量流动特点是单向流动,逐级递减。一般来说,只有10%~20%的能量流入下一个营养级。故图中含能量最多的生物是水稻,D正确。

故选:D。

食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃的关系,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者,注意起始点是生产者。题图中的食物链有:水稻→鸟,水稻→昆虫→鸟,水稻→昆虫→青蛙。

解答此类题目的关键是理解掌握生态系统的组成、食物链的概念、能量流动的特点等知识。

17.【答案】C

【解析】

【分析】

本题主要考查某些有害物质会通过食物链不断积累,食物链和食物网,生态系统的物质循环和能量流动及生态系统的自动调节能力。掌握相关的知识并能识图作答是解题的关键。

【解答】

生态系统中的有毒物质会沿食物链不断积累,因此营养级别最高的生物,其体内积累的有毒物质会最多。由图可知,此食物链中4种生物体内有毒物质的相对含量由多到少依次是:丙、甲、乙、丁。则丁为生产者,乙为初级消费者,甲为次级消费者,丙为三级消费者,则四种生物构成的食物链是丁→乙→甲→丙。

A.由图和分析可知,该食物链可表示为:丁→乙→甲→丙,A错误;

B.在食物链中生产者所储存的能量最多,数量也最多。丁为生产者,因此该食物链中丁生物的数量最多,B错误;

C.图中丁生物体内有毒物质的相对含量最少,丁为生产者,一定是植物,C正确;

D.该食物链为:丁→乙→甲→丙,若丁生物的数量大量减少,乙会因缺少食物而数量会大量减少,D错误。

故选C。

18.【答案】C

【解析】解:AD、学习生活中的园艺知识,爱护绿色植物,加强植树造林,能够改善空气质量,减少空气污染,AD不符合题意。

B、燃放烟花爆竹,会污染空气,污染环境,所以不要燃放烟花爆竹,B不符合题意。

C、实验后的废液中含有有害物质,直接倒入水池中会污染水资源,需要处理后才能排放,C符合题意。

故选:C。

生活习惯影响气候,节能低碳知识与气候关系非常密切,只要选项中符合节能减排及低碳生活,均是可以提倡的。

此题是一道节能环保低碳生活考查题,解题的关键是抓住这一主题展开分析与探讨,属基础性知识。

19.【答案】D

【解析】解:A、森林遭到严重砍伐后,涵养水源的功能消失,会使气候变得更加恶劣,会导致洪涝、干旱或沙尘暴的发生,威胁人类生存,A错误;

B、肆意浪费用水,会造成谈水资源危机,影响人类生存,B错误;

C、随手乱扔垃圾会造成环境污染,尤其各种塑料垃圾,很难降解,影响大自然的生态环境,C错误;

D、步行、骑车上班等方式能减少CO2的排放;节约煤、石油等不可再生的能源,比较环保,D正确。

故选:D。

由于人类活动的加剧,对生物圈造成了严重的影响,最主要的就是环境污染,环境污染中最突出的是大气污染和水污染,能源的使用以及汽车尾气的排放等造成了严重的大气污染,工业废水、城市生活污水等是主要的水污染源.

熟记人类活动破坏生态环境所造成的影响.我们要积极保护生态环境,破坏生态环境就等于破坏我们的生态家园.

20.【答案】D

【解析】解:A、“超级鼠”是利用转基因技术获得的,A正确;

B、沼气池产甲烷是利用细菌发酵获得的,因此采用的是发酵技术,B正确;

C、“多莉”羊的诞生利用的是克隆技术,C正确;

D、酿酒需用酵母菌进行发酵,制醋要用到醋酸菌,醋酸菌发酵能产生醋酸,D错误。

故选:D。

(1)转基因技术就是把一个生物体的基因转移到另一个生物体DNA中的生物技术。

(2)发酵技术在食品的制作中具有重要的意义,发酵技术是指利用微生物的发酵作用,运用一些技术手段控制发酵过程,大规模的生产发酵产品的技术。

(3)克隆技术本身的含义是无性繁殖,即由同一个祖先的细胞分裂繁殖而形成的纯细胞系,该细胞系中每个细胞的基因彼此相同。

解答此类题目的关键是熟知生物技术的应用和实例。

21.【答案】深 变异 遗传 生存斗争 自然选择

【解析】解:(1)华尺蛾在自然条件下产生变异类型,其后代有浅色桦尺蠖和深色桦尺蠖。19世纪中期,由于桦尺蠖所处的环境颜色是浅色的,因而浅色桦尺蠖的体色是与环境颜色一致的,是一种不易被敌害发现的保护色;到20世纪中期,由于工业污染后使环境颜色变深,这时,浅色桦尺蠖的体色就与环境颜色形成了反差,成了易被敌害发现的体色,而深色桦尺蠖的体色这时反而成了保护色,不易被敌害发现。因此图中深色的柱形表示浅色桦尺蠖的比例减少变化情况。

(2)生物体的形态特征、生理特征和行为方式叫做性状,生物的亲代与子代之间以及子代的个体之间在性状上的差异叫变异;桦尺蛾的体色有深浅之分,这是生物的变异现象;这些变异是可以遗传的。对生物自身来说,生物的变异分为有利变异和不利变异。达尔文认为,在生存斗争中,具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去。反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡。这就是说,凡是生存下来的生物都是适应环境的,而被淘汰的生物都是对环境不适应的,这就是适者生存。

(3)19世纪中期,该地区原植物的树干多呈浅色,浅色的桦尺蛾不容易被敌害发现而生存下来,这是适者生存,黑色桦尺蠖容易被敌害发现而吃掉,是不适者被淘汰;20世纪中期,煤烟将树干熏成了黑色。深色桦尺蛾就不容易被发现而生存下来是适者生存,而浅色桦尺蛾容易被敌害发现而吃掉,是不适者被淘汰。因此桦尺蠖的两种体色比例变化是自然选择的结果。

故答案为:(1)深;

(2)变异;遗传;生存斗争;

(3)自然选择。

达尔文的自然选择学说,是生物进化论的核心内容。自然选择学说的中心论点是:物种是可变的。而且生物具有多样性和适应性。自然选择学说的主要内容是:过度繁殖、生存斗争、遗传和变异、适者生存。

解答此类题目的关键是理解生物对环境的适应是自然选择的结果。

22.【答案】C E 根 输导 种子 A类植物的种子外面有果皮包被,D类植物的种子是裸露的 C→E→B

【解析】解:(1)C海带属于藻类植物没有根、茎、叶等器官分化,地球上90%以上的氧气来自藻类植物.

(2)E葫芦藓属于苔藓植物,其有了茎和叶,叶只有一层细胞构成,有毒气体可以背腹两面浸入细胞,所以这类植物可以作为检测空气污染程度的指示植物

(3)B蕨类植物有了根、茎、叶的分化,并且体内开始有了输导组织,能为植株输送大量的营养物质供植株生长利用,因此一般比较高大.

(4)A、D两类植物的共同特点都是能产生种子,但A类植物的种子外面有果皮包被,属于被子植物;、D类植物的种子是裸露的,属于裸子植物.

(4)将B、C、E这几种植物按照植物体的结构由简单到复杂、适应陆生环境的能力由弱到强的顺序排列是C藻类植物→E苔藓植物→B蕨类植物

故答案为:(1)C;

(2)E;

(3)根;输导;

(4)种子;A类植物的种子外面有果皮包被,D类植物的种子是裸露的;

(5)C→E→B。

图中A玉米,B肾蕨,C海带,D油松,E葫芦藓.

回答此题的关键是要明确各种植物的特征.

23.【答案】界 软体 D 肺 鳃 B

【解析】解:(1)图中A蜗牛是软体动物,B麻雀是鸟类,C是青蛙是两栖动物,D是蝴蝶是节肢动物,E鲫鱼是鱼类。生物的分类单位从大到小依次为界、门、纲、目、科、属、种,种是最小的分类单位,也是最基本的分类单位,以上五种动物都属于动物界。

(2)A蜗牛的身体柔软,具有贝壳,属于无脊椎动物的软体动物,根据体内有无脊柱可以把以上五种动物分为两组,一组是无脊椎动物,如A蜗牛属于软体动物,D蝴蝶属于节肢动物;BCE都是脊椎动物。

(3)在脊椎动物中B麻雀用肺呼吸,C青蛙幼体用鳃呼吸,成体用肺呼吸,皮肤辅助呼吸,E鲫鱼用鳃呼吸。

(4)在上述动物中鸟类和哺乳类是恒温动物,图中B是鸟类是恒温动物。

故答案为:(1)界;

(2)软体;D;

(3)肺;鳃;

(4)B。

动物根据体内有无脊柱分为脊椎动物和无脊椎动物,脊椎动物包括鱼类、两栖类、爬行类、鸟类和哺乳类;无脊椎动物包括腔肠动物、扁形动物、线形动物、软体动物、环节动物、节肢动物等。

明白动物所属的类群及各自的特征是解题的关键。

24.【答案】生态因素 分解者 甲→A→B→C→D 太阳能 呼吸作用 自我调节 物质和能量

【解析】解:(1)在生物学上,把草原生态系统中影响草生活土壤、水分、蝗虫、田鼠等因素统称为生态因素;其中土壤、水分等因素统称为非生物因素,蝗虫、田鼠等统称为生物因素。由图可知:甲生产者、乙消费者、丙分解者,因此丙是分解者,其作用是分解有机物。由图可知:甲生产者、乙消费者、丙分解者。生态系统中,生产者与消费者之间吃与被吃的关系构成食物链。所以图中构成的食物链为:甲→A→B→C→D。

(2)该生态系统中所有生物进行生命活动所需能量的最终来源是绿色植物通过光合作用固定的太阳(光)能。细胞利用氧,将有机物分解成二氧化碳和水,并且将储存在有机物中的能量释放出来,供给生命活动的需要,这个过程叫做植物的呼吸作用。图中数字1、3表示的是呼吸作用。

(3)过度放牧会破坏草原生态系统,说明生态系统的自我调节能力是有限的。

(4)生态系统中的物质和能量就是沿着食物链和食物网流动的,能量在流动过程中一部分通过呼吸作用散失,还有一部分流向分解者导致能量被逐步消耗减少,而物质可以以某种形式在生态系统中反复循环。

故答案为:(1)生态因素;分解者;甲→A→B→C→D;(2)光能或太阳(能);呼吸作用;(3)自我调节;(4)物质和能量

(1)生态系统中,生产者和消费者之间吃与被吃的关系构成食物链。

(2)生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌)。图中,甲既能吸收二氧化碳,又能释放二氧化碳,所以甲是生产者;乙中存在吃与被吃关系的四种生物,乙是消费者;丙能分解甲和乙的遗体遗物等物质,属于分解者。

(3)在一般情况下,生态系统中各种生物的数量和所占的比例是相对稳定的。这说明生态系统具有一定的自动调节能力。

掌握生态系统的组成及食物链的正确书写和物质能量流动的相关知识。。

25.【答案】乳酸菌 灭菌 控制单一变量 制作酸奶的适宜温度是40℃ 8

【解析】解:(1)据分析可见:制作酸奶要用到乳酸菌。它只能在无氧的条件下发酵,因此玻璃杯必须密封。

(2)制作酸奶时牛奶要煮沸、玻璃杯要消毒,目的是灭菌。

(3)对照实验是指在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同之外,其他条件都相同的实验。本实验除温度不同外,玻璃杯的大小、倒入牛奶的量等其它条件必须相同,目的是控制单一变量。

(4)据柱状图可见:制作酸奶的适宜温度是40℃。

(5)根据实验结果,得出的结论是:制作酸奶的发酵时间以8小时为宜。

故答案为:

(1)乳酸菌;

(2)灭菌;

(3)控制单一变量;

(4)制作酸奶的适宜温度是40℃;

(5)8

(1)微生物的发酵在食品的制作中应用十分广泛,制作酸奶要用到乳酸菌。酸奶是以鲜牛奶为原料,加入乳酸菌发酵而成,其原理是在无氧的条件下,乳酸菌发酵产生乳酸,易于消化,所以具有甜酸风味。

(2)对照实验是指在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同之外,其他条件都相同的实验。

解此题的关键是确定、控制实验变量和设置对照实验。

第2页,共3页

第1页,共3页

下列关于生命起源和生物进化的叙述中,正确的是( )

①生物多样性是生物进化的结果

②化石为生物进化提供了直接的证据

③原始生命起源于原始海洋

④越复杂、越高等的生物化石出现在越古老的地层里.

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

下列有关生物进化的叙述中,不正确的是( )

A. 原始大气中有氢、甲烷等气体,不含有氧气

B. 始祖鸟可以证明鸟类与爬行类之间存在一定的亲缘关系

C. 现代人类是由黑猩猩经过长期自然选择进化而来的

D. 生物进化的总趋势是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生

以下有关达尔文自然选择学说的说法中,错误的是( )

A. 各种生物普遍都具有很强的繁殖能力

B. 生物通过遗传、变异和自然选择,不断进化

C. 害虫抗药性的增强是农药对害虫不断选择的结果

D. 食蚁兽的长舌是因为长期舔食树缝中的蚂蚁反复伸长所致

人类的起源与发展经历了漫长的历程,可浓缩为下面的示意图。下列有关人类进化过程的叙述,错误的是( )

A. 从只会使用工具到能制造简单工具,再到能制造复杂工具

B. 从四肢着地逐步进化成为直立行走

C. 大脑越来越发达

D. 上肢变短,功能逐渐退化

小小分类学家,请鉴别下列哪个是不对的?( )

A. 被子植物的营养器官和生殖器官的形态结构都可以作为分类的依据。

B. 同种生物的亲缘关系是最密切的。

C. 郊狼与狐同科,郊狼与狼同属,狐与虎同目,则和狼亲缘关系最远的是狐。

D. 植物双名法是瑞典植物学家林奈提出的。

绿眼虫属于单细胞动物,单细胞动物的特征是( )

A. 都生活在水里 B. 都是营寄生生活的

C. 由单个细胞构成 D. 个体较大

自然界中生活着多种多样的生物,它们有着各自的特征,并与人类保持密切的联系。下列关于图中四种植物特征或应用的描述中错误的是( )

A. ①的种子比被子植物的种子能得到更好的保护

B. ②可用来当做检测空气污染程度的指示植物

C. ③几乎全身都可以从环境中吸收水和无机盐

D. ④是不结种子的植物,靠孢子繁殖,可入药

学习了动物的知识后,你会惊讶地发现有些动物“名不符实”,例如“蜗牛不是牛”“海马不是马”“鳄鱼不是鱼”“鲸鱼不是鱼”,它们分别属于( )

A. 甲壳动物 哺乳动物 爬行动物 鱼类

B. 软体动物 鱼类 爬行动物 哺乳动物

C. 软体动物 哺乳动物 两栖动物 鱼类

D. 爬行动物 鱼类 两栖动物 哺乳动物

小明找到四个与动物有关的成语,其中所涉及到的动物都属于恒温动物的成语是( )

A. [虎]头[蛇]尾 B. [鹬][蚌]相争 C. [蛛]丝[马]迹 D. [鸡][犬]不宁

下列诗文中描述的植物类群及在自然界中的作用不对应的是( )

诗文 植物类群 在自然界中的作用

A 苔痕上阶绿 苔藓植物 保持水土

B 山有蕨薇 蕨类植物 可以食用

C 东西植松柏 被子植物 优质木材

D 春种一粒粟 种子植物 粮食作物

A. A B. B C. C D. D

诗词是中华民族传统文化的瑰宝,诗词里蕴含着不少生物学现象。下列描述错误的是( )

A. “江上往来人,但爱鲈鱼美”,鲈鱼是脊椎动物,体外有外骨骼

B. “神龟虽寿,犹有竞时。腾蛇乘雾,终为土灰”,龟和蛇有防止水分散失的甲或鳞片

C. “地迥鹰犬疾,草深狐兔肥”,兔的牙齿有门齿和臼齿的特征与其植食性相适应

D. “明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉”,蝉属于动物界的最大类群——节肢动物

小明在研究生物多样性的过程中收集了蝗虫、蜥蜴、蚯蚓、老鼠、涡虫、青蛙、鲫鱼、水螅等动物的标本和资料,并对它们进行了分类。下列相关叙述错误的是( )

A. 涡虫和水螅都是有口无肛门的动物

B. 蚯蚓和蝗虫的身体都具有体节

C. 老鼠和蜥蜴都是恒温动物

D. 鲫鱼和青蛙的受精方式都是体外受精

水族馆里水生动物多种多样,可谓“鱼龙混杂”.请运用你的“火眼金睛”,指出下列哪一组是真正的鱼类( )

①娃娃鱼 ②鲍鱼 ③海马 ④章鱼 ⑤鳙鱼 ⑥中华鲟 ⑦带鱼 ⑧鲸鱼.

A. ①②③④ B. ①③⑦⑧ C. ③⑤⑥⑦ D. ②④⑥⑦

钓鱼岛上植被繁茂、海鸟飞掠、蛇虫匍行、鱼虾群集构成了海岛生态系统,下列有关说法不正确的是( )

A. 钓鱼岛生态系统由生产者、消费者、分解者组成

B. 海岛生态系统中物质和能量是沿食物链和食物网流动的

C. 钓鱼岛只是地球上的一个小生态系统,地球上最大的生态系统是生物圈

D. 如果钓鱼岛海域受到日本核泄漏污染,在藻类→虾→鱼→鸟→蛇这条食物链中,蛇体内积累的污染物最多

下列关于环境对生物的不利影响的叙述错误的是( )

A. DDT的使用导致鸟类的生殖能力受到影响

B. 化肥的使用导致土壤板结,不利于植物生长

C. 生物有很强的自我适应能力,我们开发自然资源对它们没有影响

D. 使用农药时会将有益昆虫杀死

某中学八年级一班的同学观察了一块农田后,画了一幅农田生态系统的食物网图(如图)。请你分析,下列哪项是正确的( )

A. 图中共有5条食物链

B. 昆虫与鸟之间只存在捕食关系

C. 图中分解者指的是真菌

D. 图中含能量最多的生物是水稻

如图表示某食物链中各生物体内有毒物质的相对含量,有关说法中正确的是( )

A. 该食物链可表示为丙→甲→乙→丁

B. 推测该食物链中丙生物的数量最多

C. 该食物链中丁生物一定是植物

D. 若丁生物的数量大量减少,乙生物的数量会大量增多

2019年北京世界园艺博览会将在美丽的夏都延庆举办,本届世园会以“绿色生活美丽家园”为主题,以实现“世界园艺新境界,生态文明新典范”为目标。明明同学想呼吁同学们都为世园会做贡献,准备从以下几方面宣传,你认为不合理的是( )

A. 学习生活中的园艺知识

B. 不要燃放烟花爆竹

C. 实验后一定将废液直接倒入水池中

D. 爱护身边的绿色植物

环境问题已经成为威胁人类生存的最关键问题了,下列举措有利于环境保护的是( )

A. B.

C. D.

下列实例与采用的生物技术的搭配错误的是( )

A. “超级鼠”转基因技术 B. 沼气池产甲烷细菌发酵

C. 小羊“多莉”的诞生克隆技术 D. 酿酒醋酸杆菌发酵

英国曼彻斯特地区生活着一种桦尺蛾。19世纪中期,由于树干上长满地衣,桦尺蛾多数是浅色的,少数是深色的,到20世纪中期,由于工厂排出的煤烟杀死了地衣,并将树干熏成黑褐色,深色桦尺蛾成了常见种,浅色桦尺蛾成了少数。如图表示这两个时期两种桦尺蛾所占的比例,据此回答下列问题:

(1)图中浅色的柱形表示 ______ 色桦尺蛾的比例变化情况。

(2)19世纪中期,英国曼彻斯特地区的桦尺蛾多数是浅色的,少数是深色的,这些深色的桦尺蛾是浅色桦尺蛾在自然条件下的 ______ 类型,可以 ______ 给后代。当自然环境条件改变时,具有有利变异的个体,在 ______ 中容易生存下来,而具有不利变异的个体则容易被淘汰。

(3)以上是根据英国著名生物学家达尔文提出的 ______ 学说进行的解释。

如图所示的是几种形态结构和生活环境各异的植物,请分析并回答下列问题:

(1)在阳光的照射下,海面上红色、褐色绿色等等不同颜色的植物,正在吐着水泡儿,它们正在进行光合作用,地球上90%以上的氧气来自它们。图中的 ______ (填字母)和它们是一类植物。

(2)在经过一段频繁的梅雨时节,我们总会在一些石头或者非常阴暗潮湿的环境里,看到一种小小的绿色植物覆盖地表面,这种植物就是 ______ (填字母)。

(3)B类植物比E类植物长得高大且结构也更为复杂,原因是与E相比,它具有 ______ 并且体内具有专门的 ______ 组织。

(4)A、D两类植物的共同特点都是能产生 ______ ,不同之处是 ______ 。

(5)以上几种孢子植物由简单到复杂,由水生到陆生的进化顺序是 ______ (用字母和箭头表示)。

下列分别是蜗牛、麻雀、青蛙、蝴蝶、鲫鱼这5种动物。请运用所学知识分析回答:

(1)在生物分类上,上述五种动物所属的共同分类单位是 ______ 。

(2)A的身体柔软,具有贝壳,属于无脊椎动物中的 ______ 动物;根据体内有无脊柱可以将上述动物分成两组,与A同组的有 ______ (用字母表示)。

(3)动物生活环境不同,呼吸器官也有所区别:如B用肺呼吸;C用 ______ 呼吸,皮肤辅助呼吸;E用 ______ 呼吸。

(4)上述动物中体温恒定的是 ______ 。(用字母表示)

如图表示草原生态系统中部分成分关系示意图。其中甲、乙、丙为该生态系统中的三种组成成分,A、B、C、D是乙中存在着捕食关系的四种生物,1、2、3表示生物的生理过程。据图回答下列问题:

(1)该生态系统中影响草生活的土壤、水分、蝗虫、田鼠等因素统称为 ______ 。图中的丙表示 ______ 。用图中所给的字母、代号和箭头写出图中的一条食物链 ______ 。

(2)该生态系统能量的最终来源是 ______ 。数字3表示 ______ 。

(3)过度放牧很容易造成草原沙漠化,说明该生态系统的 ______ 能力是有限的。

(4)生态系统的 ______ 就是沿着食物链和食物网流动的。

酸奶是一种健康的发酵食品,果果学习小组针对“制作酸奶的适宜温度”进行如下实验探究:

①将新鲜袋装牛奶煮沸,冷却至常温,加入适量酸奶,搅拌均匀;

②将5个大小相同的玻璃杯消毒、编号,倒满混合后的牛奶;

③将玻璃杯密封,置于不同温度的恒温箱中;

④一段时间后,取样检测杯中的活菌数量,记录数据。

实验结果如柱形图所示:

(1)制作酸奶需要的微生物是 ______ ,它只能在无氧的条件下发酵,因此玻璃杯必须密封。

(2)制作酸奶时牛奶要煮沸、玻璃杯要消毒,目的是 ______ 。

(3)本实验除温度不同外,玻璃杯的大小倒入牛奶的量等其他条件必须相同,原因是 ______ 。

(4)根据实验结果,得出的结论是: ______ 。

(5)该小组进一步探究了“制作酸奶的发酵时间”,实验结果如表所示。

发酵时间 牛奶状况

2小时 呈液态,无酸味

4小时 呈液态,略带酸味

6小时 呈蛋花状态,微酸

8小时 呈凝固状,酸度适中

根据实验结果,得出的结论是:制作酸奶的发酵时间以 ______ 小时为宜。

答案和解析

1.【答案】A

【解析】解:①达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择.达尔文认为,自然选择过程是一个长期的、缓慢的、连续的过程.由于生存斗争不断地进行,因而自然选择也是不断地进行,通过一代代的生存环境的选择作用,物种变异被定向地向着一个方向积累,于是性状逐渐和原来的祖先不同了,这样,新的物种就形成了.由于生物所在的环境是多种多样的,因此,生物适应环境的方式也是多种多样的,所以,经过自然选择也就形成了生物界的多样性.可见,生物多样性是生物进化的结果.故①正确.

②化石是研究生物进化最重要的、比较全面的证据,化石是由古代生物的遗体、遗物或生活痕迹等,由于某种原因被埋藏在地层中,经过漫长的年代和复杂的变化而形成的.并不是生物的遗体、遗物或生活痕迹就叫化石,研究发现,不同的地层中埋藏着不同类型的生物化石:埋藏于较浅地层中的化石与现代生物结构比较相似,埋藏于较深地层中的化石与现代生物结构差别较大,并且越是古老的地层中发掘的生物化石结构越简单、低等,水生生物的化石越多;越是晚期的地层中发掘的生物化石结构越复杂、高等,陆生生物化石越多.化石在地层中出现的先后顺序,说明了生物的进化历程和进化趋势:由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生逐渐进化而来的,因此化石是研究进化的主要证据.故②正确.

③地球从形成到现在大约有46亿年的历史.早期的地球是炽热的球体,地球上的一切元素都呈气体状态,那时谈不到生命的发生.后来随着地球的慢慢冷却,才逐渐为生命的发生提供了一定的条件,原始大气的主要成分是氨、氢、甲烷、水蒸气.水是原始大气的主要成分,当时由于大气中没有氧气,因而高空中也没有臭氧层阻挡,不能吸收太阳辐射的紫外线,所以紫外线能直射到地球表面,在紫外线、天空放电、火山爆发所放出的能量、宇宙间的宇宙射线,以及陨星穿过大气层时所引起的冲击波等这些能量作用下空气中的无机物经过复杂的化学变化转化形成了一些有机小分子物质物,后来随着地球的慢慢冷却,于是随倾盆大雨从天而降,汇集入原始海洋.

在原始海洋中,经过上万年后这些有机小分子长期累积并相互作用,形成了比较复杂的有机大分子物质,如原始的蛋白质、核酸等.这些物质并逐渐形成了与海水分离的原始界膜,构成了相对独立的体系.一旦这些物质拥有了个体增殖和新陈代谢也就意味产生了生命.所以原始海洋是生命诞生的摇篮.故③正确.

④化石是保存在地层中的古代生物的遗体、遗物或生活痕迹.研究发现,不同的地层中埋藏着不同类型的生物化石:越是古老的地层中发掘的生物化石结构越简单、低等,水生生物的化石越多;越是晚期形成的地层中发掘的生物化石结构越复杂、高等,陆生生物化石越多.这说明生物进化的趋势是:从简单到复杂,由低等到高等,从水生到陆生.所以化石记录显示,在越晚形成的地层里形成化石的生物越复杂、高等,陆生的越多,但是也有简单的、低等的、水生生物.故④错误.

故选:A.

此题主要考查的是生命的起源和生物的进化的知识,据此解答.

生命的起源与进化的知识,是考试的重点内容,要注意理解和掌握,注意灵活答题.

2.【答案】C

【解析】解:A、原始大气中有氢、甲烷等气体,不含有氧气,没有生命。故不符合题意;

B、始祖鸟保留了爬行类的许多特征,例如嘴里有牙齿,而不是形成现代鸟类那样的角质喙;指端有爪等;但是另一方面,始祖鸟又具有鸟类的一些特征,如已经具有羽毛,在一些骨骼形态上也表现出一些鸟类特征或过渡特征,如它的第三掌骨已经与腕骨愈合。因此始祖鸟可以证明鸟类与爬行类之间存在一定的亲缘关系。故不符合题意;

C、现代人类是由森林古猿经过长期自然选择进化而来的。故符合题意;

D、生物进化的总趋势是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生。故不符合题意。

故选:C。

此题考查的知识点是生物进化知识。可以从原始大气的组成、始祖鸟化石、人类的起源、生物进化的规律方面来切入。

解答此类题目的关键是熟知生物进化的知识。

3.【答案】D

【解析】解:A、达尔文认为,生物普遍具有很强的繁殖力,即过度繁殖,A正确;

B、生物通过遗传、变异和自然选择不断进化,B正确。

C、达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择。害虫抗药性的增强是农药对害虫不断选择的结果,C正确。

D、长期舔食树缝中的蚂蚁,反复伸长,可以使舌变长,是环境改变引起的变异,不能遗传。因此食蚁兽的长舌不是因为长期舔食树缝中的蚂蚁,反复伸长所致;食蚁兽长舌的形成是自然选择的结果,是对环境的一种适应,有利于取食,D错误。

故选:D。

自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择;达尔文的自然选择学说,源于达尔文于1859年发表《物种起源》,其主要内容有四点:过度繁殖,生存斗争(也叫生存竞争),遗传和变异,适者生存。

遗传和变异是生物进化的内在基础,环境的变化是生物进化的外在动力,生物只有适应不断变化的环境,才能生存和发展。

4.【答案】D

【解析】解:在距今1200多万年前,森林古猿广泛分布于非、亚、欧地区,尤其是非洲的热带丛林,后来由于环境的变化,森林古猿朝两个方面进化,一部分森林古猿仍然以树栖生活为主,慢慢进化成了现代类人猿,如黑猩猩、猩猩、大猩猩、长臂猿等。另一支却由于森林的大量消失等环境的改变被迫下到地面上来生活。由爬行慢慢变为直立行走,直立行走是进化发展的基础,直立行走是人类脱离森里束缚,开拓新家园的标志,是使用工具制造工具的基础。恩格斯曾指出,直立行走是从猿到人转变过程中“具有决定意义的一步”。古猿的直立行走造成了前后肢的分工,直立行走使古人类能够将前肢解放出来,使用工具。前肢所从事的活动越来越多,上肢更加灵巧。直立行走不仅使视野扩大、前后肢有了明确的分工,而且为脑的进一步发展创造了条件,从而使人类不断进化,早期人类在使用天然工具的过程中,学会的制造工具,随着制造工具越来越复杂,它们的大脑也会越来越发达,并在群体生活中产生了语言,逐渐发展成现代的人类社会,可见在人类进化的历史长河中,人类出现原始文化和意识的物质基础是头部和脑的进化。

故选:D。

人类的进化通常分为南方古猿、能人、直立人、智人四个阶段。其中南方古猿能使用天然工具,但不能制造工具;能人能制造简单的工具;直立人会打制不同用途的石器,学会了用火,是人类进化最关键的一个阶段;智人已经学会了人工取火,会制造精细的石器和骨器。

结合人类进化的历程了解在人类进化的各个阶段的特点。

5.【答案】C

【解析】解:A、被子植物的根、茎、叶(营养器官)、花、果实、种子(生殖器官)的形态结构都可以作为分类的依据,其中的花、果实和种子往往作为分类的重要依据,是因为花、果实和种子的形态结构相对稳定。正确;

B、分类单位越小,生物的亲缘关系越近。种是最基本的分类单位,因此同种生物的亲缘关系是最密切的,正确;

C、郊狼与狼同属,郊狼与狐同科,狐与虎同目,属最小,目最大,则和狼亲缘关系最近的是郊狼,和狼亲缘关系最远的是虎,错误;

D、植物双名法是瑞典植物学家林奈提出的,正确。

故选:C。

生物分类是研究生物的一种基本方法。科学家根据生物之间的相似程度,把它们分成不同等级的分类单位。

界、门、纲、目、科、属、种是生物的七个分类单位,其中界是最大的分类单位,往下依次减小,种是最基本的分类单位。

分类单位越大,所包含的生物共同特征越少,生物种类越多,亲缘关系越远;反之,分类单位越小,所包含的生物共同特征越多,生物种类越少,亲缘关系越近。

关键是熟记生物的分类单位等级,明确种是最基本的单位。解答时可以从分类单位以及分类等级方面来切入。

6.【答案】C

【解析】解:单细胞动物只由单个细胞组成,个体微小,全部生命活动在一个细胞内完成,一般生活在水中,一般自由生活,如草履虫,C正确;

故选:C。

身体只是由一个细胞构成的生物,叫做单细胞生物。常见的有草履虫、眼虫、衣藻、变形虫、酵母菌等。

解题的关键是知道常见几种单细胞生物与人类的关系。

7.【答案】A

【解析】

【分析】

根据植物的形态、结构等进行分类,根据是否能产生种子植物分为孢子植物和种子植物。孢子植物包括藻类植物、苔藓植物和蕨类植物,种子植物包括裸子植物和被子植物。回答此题的关键是明确植物的分类。

【解答】

A.①马尾松属于裸子植物,种子裸露,无果皮包被,不能得到更好的保护,A错误;

B.②葫芦藓属于苔藓植物,对空气污染敏感,可用来当做检测空气污染程度的指示植物,B正确;

C.③紫菜属于藻类植物,无根茎叶分化,几乎全身都可以从环境中吸收水和无机盐,C正确;

D.④贯众属于孢子植物中的蕨类植物,靠孢子繁殖,可入药,D正确。

故选A。

8.【答案】B

【解析】

【分析】

本题考查软体动物、鱼类、爬行动物和哺乳动物的特征,解题的关键是掌握各种动物的主要特征。

【解答】

蜗牛属于软体动物,身体柔软,有外套膜,具有贝壳。海马虽然形状不像鱼,但有鱼的特征,有鳍,用鳃呼吸,靠鳍摆动前进,终生生活在水中,因此属于鱼类。鳄鱼属于爬行动物,体表覆盖角质鳞片,用肺呼吸,体温不恒定,会随外界的温度变化而变化,心脏只有三个腔,心室里有不完全的隔膜,体内受精,卵生。鲸鱼体表被毛,心脏四腔,用肺呼吸,大脑发达,体腔内有膈,体温恒定,胎生哺乳,属于哺乳动物。故B符合题意。

故选B。

9.【答案】D

【解析】解:A、“虎”是哺乳类属于恒温动物、“蛇”是爬行类属于变温动物;

B、“鹬”是鸟类属于恒温动物、“蚌”是软体动物属于变温动物;

C、“蛛”(蜘蛛)是节肢动物属于变温动物、“马”是哺乳类属于恒温动物;

D、“鸡”是鸟类、“犬”是哺乳类,都属于恒温动物。

所以,所涉及到的动物都属于恒温动物的成语是“[鸡][犬]不宁”。

故选:D。

(1)体温不因外界环境温度而改变,始终保持相对稳定的动物,叫做恒温动物,如绝大多数鸟类和哺乳动物。

(2)体温随着外界温度改变而改变的动物,叫做变温动物,如无脊椎动物、鱼类、两栖类、爬行类。

(3)鸟类和哺乳动物,它们的体表大都被毛(羽毛),循环路线有体循环和肺循环,体内有良好的产热和散热的结构,所以能维持正常的体温,为恒温动物。

关键知道动物界中只有鸟类和哺乳类动物是恒温动物。

10.【答案】C

【解析】解:A、苔痕印阶绿---描写的是苔藓植物大量繁殖,连台阶都被苔藓植物覆盖变绿了。苔藓植物一般生长茂密,有助于保持水土,A正确;

B、“山有蕨薇,隰有杞桋”的诗句。蕨,即蕨菜,又称拳头菜,在中国大陆以及东南亚有广泛分布,是深受人们欢迎的一种野菜,属蕨类植物,B正确;

C、松柏的根茎叶都很发达,能够产生种子,但种子裸露,没有果皮包被,属于裸子植物,C错误;

D、“春种一粒粟,秋收万颗子”。这里的粟和子主要指的是植物的果实或种子。用种子繁殖,可以食用,属于种子植物中的粮食作物,D正确。

故选:C。

绿色植物分为孢子植物和种子植物两大类;其中藻类植物、苔藓植物、蕨类植物都不结种子,都靠孢子繁殖后代,属于孢子植物;裸子植物和被子植物属于种子植物,都用种子繁殖后代。

解答此题的关键是熟练掌握各种植物的主要特征及常见植物。

11.【答案】A

【解析】解:A、鲈鱼属于鱼类,属于脊椎动物,体表有鳞片覆盖。A错误;

B、龟和蛇都属于爬行动物,有防止水分散失的甲或鳞片,适应陆地生活,B正确;

C、兔是草食性动物,与其食性相适应,家兔的牙齿分为门齿和臼齿,无犬齿,有特别发达的盲肠,消化食物的面积很大,适于消化植物纤维,C正确;

D、蝉属于节肢动物,节肢动物中的昆虫纲是动物界中种类最多,数量最大,分布最广的一个类群,D正确。

故选:A。

生物生存受到环境因素的影响(包括生物因素和非生物因素),生物适应一定的环境又受到环境的制约,生物必须依赖一定的环境而生存。

解答此类题目的关键是运用所学知识对某些自然现象做出科学的解释。

12.【答案】C

【解析】解:A、涡虫属于扁形动物,水螅属于腔肠动物,它们的共同特征是有口无肛门,A正确;

B、蚯蚓属于环节动物,蝗虫属于节肢动物,它们的共同特征是具有体节,B正确;

C、老鼠是恒温动物,蜥蜴是变温动物,C错误;

D、鲫鱼属于鱼类,青蛙属于两栖动物,它们都是体外受精,D正确。

故选:C。

在动物界中,只有鸟类和哺乳动物为恒温动物,恒温动物比变温动物对外界环境的适应能力更强;变温动物大都具有冬眠现象,为对外界环境的适应方式。

熟记变温动物和恒温动物的概念及其区别。

13.【答案】C

【解析】解:①娃娃鱼,幼体用鳃呼吸,成体用肺呼吸,因此属于两栖动物;

②鲍鱼、④章鱼,身体柔软、有外套膜,因此都属于软体动物。

③海马、⑤鳙鱼、⑥中华鲟、⑦带鱼,都生活在水中,用鳃呼吸,用鳍游泳,因此都属于鱼类;

⑧鲸鱼,用肺呼吸,胎生、哺乳,因此属于哺乳动物。

所以,是真正的鱼类“③海马、⑤鳙鱼、⑥中华鲟、⑦带鱼”.

故选:C。

鱼类的特征有:生活在水中,鱼体表大都覆盖有鳞片,用鳃呼吸,用鳍游泳,靠尾部和躯干部的左右摆动和鳍的协调作用来不断向前游动。

解答此类题目的关键是理解掌握鱼类的主要特征。

14.【答案】A

【解析】解:A、生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者、消费者、分解者。A错误;

B、生态系统中,生产者和消费者之间吃与被吃的关系构成食物链。所以,海岛生态系统中物质和能量是沿食物链和食物网流动的。B正确;

C、生物圈是地球上全部生物及其无机环境的总和,是最大的生态系统。钓鱼岛只是地球上的一个小生态系统。C正确;

D、在生态系统中,有害物质可以通过食物链在生物体内不断积累,其浓度随着消费者级别的升高而逐步增加。在藻类→虾→鱼→鸟→蛇这条食物链中,蛇的营养级别最高,所以蛇体内积累的污染物最多。D正确。

故选:A。

1、生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者、消费者、分解者。

2、在生态系统中,有害物质可以通过食物链在生物体内不断积累,其浓度随着消费者级别的升高而逐步增加。

3、生物圈是地球上全部生物及其无机环境的总和,包括大气圈的底部、水圈的大部和岩石圈的表面。它是地球的理化环境与生物长期相互作用的结果,是地球上最大的生态系统。

理解掌握生态系统的组成及有毒物质的积累等知识是解题的关键。

15.【答案】C

【解析】解:A.由于DDT有毒物质在生物体内不易排出,逐级积累,称为生物富集现象,一些有害物质通过食物链其浓度随消费者级别的升高而逐步增加,所以有害物质的浓度总是在最高级别的消费者体内积累最多。导致鸟类体内出现DDT而影响其生殖,故该选项不符合题意;

B.长期使用化肥,会使土壤酸化、板结,不利于植物生长,故该选项不符合题意;

C.生物对环境的适应是有一定限度的,当环境发生巨大变化时,有些生物就不能适应环境而被淘汰。如鱼生活在池塘里,与水生环境相适应;当严重干旱,池塘的水消失了,鱼就不能适应环境了。我们不能无限制的开发自然资源,破坏生态环境,故该选项符合题意;

D.化学农药严重污染水体、大气和土壤,因此,农业生产中大量使用农药,不仅杀死有益昆虫,还造成环境体污染,故该选项不符合题意;

故选:C。

此题考查的知识点是生物对环境的影响。解答时可以从生物影响环境的特点方面来切入。

解答此类题目的关键是理解生物适应环境又能生物影响环境。

16.【答案】D

【解析】解:A、由分析可知,图中共有3条食物链:水稻→鸟,水稻→昆虫→鸟,水稻→昆虫→青蛙,A错误;

B、昆虫被鸟捕食,且昆虫与鸟都捕食水稻,故两者之间存在捕食和竞争关系,B错误;

C、分解者是指生态系统中细菌、真菌和放线菌等具有分解能力的生物,也包括某些原生动物和腐食性动物,C错误;

D、生态系统中能量流动特点是单向流动,逐级递减。一般来说,只有10%~20%的能量流入下一个营养级。故图中含能量最多的生物是水稻,D正确。

故选:D。

食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃的关系,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者,注意起始点是生产者。题图中的食物链有:水稻→鸟,水稻→昆虫→鸟,水稻→昆虫→青蛙。

解答此类题目的关键是理解掌握生态系统的组成、食物链的概念、能量流动的特点等知识。

17.【答案】C

【解析】

【分析】

本题主要考查某些有害物质会通过食物链不断积累,食物链和食物网,生态系统的物质循环和能量流动及生态系统的自动调节能力。掌握相关的知识并能识图作答是解题的关键。

【解答】

生态系统中的有毒物质会沿食物链不断积累,因此营养级别最高的生物,其体内积累的有毒物质会最多。由图可知,此食物链中4种生物体内有毒物质的相对含量由多到少依次是:丙、甲、乙、丁。则丁为生产者,乙为初级消费者,甲为次级消费者,丙为三级消费者,则四种生物构成的食物链是丁→乙→甲→丙。

A.由图和分析可知,该食物链可表示为:丁→乙→甲→丙,A错误;

B.在食物链中生产者所储存的能量最多,数量也最多。丁为生产者,因此该食物链中丁生物的数量最多,B错误;

C.图中丁生物体内有毒物质的相对含量最少,丁为生产者,一定是植物,C正确;

D.该食物链为:丁→乙→甲→丙,若丁生物的数量大量减少,乙会因缺少食物而数量会大量减少,D错误。

故选C。

18.【答案】C

【解析】解:AD、学习生活中的园艺知识,爱护绿色植物,加强植树造林,能够改善空气质量,减少空气污染,AD不符合题意。

B、燃放烟花爆竹,会污染空气,污染环境,所以不要燃放烟花爆竹,B不符合题意。

C、实验后的废液中含有有害物质,直接倒入水池中会污染水资源,需要处理后才能排放,C符合题意。

故选:C。

生活习惯影响气候,节能低碳知识与气候关系非常密切,只要选项中符合节能减排及低碳生活,均是可以提倡的。

此题是一道节能环保低碳生活考查题,解题的关键是抓住这一主题展开分析与探讨,属基础性知识。

19.【答案】D

【解析】解:A、森林遭到严重砍伐后,涵养水源的功能消失,会使气候变得更加恶劣,会导致洪涝、干旱或沙尘暴的发生,威胁人类生存,A错误;

B、肆意浪费用水,会造成谈水资源危机,影响人类生存,B错误;

C、随手乱扔垃圾会造成环境污染,尤其各种塑料垃圾,很难降解,影响大自然的生态环境,C错误;

D、步行、骑车上班等方式能减少CO2的排放;节约煤、石油等不可再生的能源,比较环保,D正确。

故选:D。

由于人类活动的加剧,对生物圈造成了严重的影响,最主要的就是环境污染,环境污染中最突出的是大气污染和水污染,能源的使用以及汽车尾气的排放等造成了严重的大气污染,工业废水、城市生活污水等是主要的水污染源.

熟记人类活动破坏生态环境所造成的影响.我们要积极保护生态环境,破坏生态环境就等于破坏我们的生态家园.

20.【答案】D

【解析】解:A、“超级鼠”是利用转基因技术获得的,A正确;

B、沼气池产甲烷是利用细菌发酵获得的,因此采用的是发酵技术,B正确;

C、“多莉”羊的诞生利用的是克隆技术,C正确;

D、酿酒需用酵母菌进行发酵,制醋要用到醋酸菌,醋酸菌发酵能产生醋酸,D错误。

故选:D。

(1)转基因技术就是把一个生物体的基因转移到另一个生物体DNA中的生物技术。

(2)发酵技术在食品的制作中具有重要的意义,发酵技术是指利用微生物的发酵作用,运用一些技术手段控制发酵过程,大规模的生产发酵产品的技术。

(3)克隆技术本身的含义是无性繁殖,即由同一个祖先的细胞分裂繁殖而形成的纯细胞系,该细胞系中每个细胞的基因彼此相同。

解答此类题目的关键是熟知生物技术的应用和实例。

21.【答案】深 变异 遗传 生存斗争 自然选择

【解析】解:(1)华尺蛾在自然条件下产生变异类型,其后代有浅色桦尺蠖和深色桦尺蠖。19世纪中期,由于桦尺蠖所处的环境颜色是浅色的,因而浅色桦尺蠖的体色是与环境颜色一致的,是一种不易被敌害发现的保护色;到20世纪中期,由于工业污染后使环境颜色变深,这时,浅色桦尺蠖的体色就与环境颜色形成了反差,成了易被敌害发现的体色,而深色桦尺蠖的体色这时反而成了保护色,不易被敌害发现。因此图中深色的柱形表示浅色桦尺蠖的比例减少变化情况。

(2)生物体的形态特征、生理特征和行为方式叫做性状,生物的亲代与子代之间以及子代的个体之间在性状上的差异叫变异;桦尺蛾的体色有深浅之分,这是生物的变异现象;这些变异是可以遗传的。对生物自身来说,生物的变异分为有利变异和不利变异。达尔文认为,在生存斗争中,具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去。反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡。这就是说,凡是生存下来的生物都是适应环境的,而被淘汰的生物都是对环境不适应的,这就是适者生存。

(3)19世纪中期,该地区原植物的树干多呈浅色,浅色的桦尺蛾不容易被敌害发现而生存下来,这是适者生存,黑色桦尺蠖容易被敌害发现而吃掉,是不适者被淘汰;20世纪中期,煤烟将树干熏成了黑色。深色桦尺蛾就不容易被发现而生存下来是适者生存,而浅色桦尺蛾容易被敌害发现而吃掉,是不适者被淘汰。因此桦尺蠖的两种体色比例变化是自然选择的结果。

故答案为:(1)深;

(2)变异;遗传;生存斗争;

(3)自然选择。

达尔文的自然选择学说,是生物进化论的核心内容。自然选择学说的中心论点是:物种是可变的。而且生物具有多样性和适应性。自然选择学说的主要内容是:过度繁殖、生存斗争、遗传和变异、适者生存。

解答此类题目的关键是理解生物对环境的适应是自然选择的结果。

22.【答案】C E 根 输导 种子 A类植物的种子外面有果皮包被,D类植物的种子是裸露的 C→E→B

【解析】解:(1)C海带属于藻类植物没有根、茎、叶等器官分化,地球上90%以上的氧气来自藻类植物.

(2)E葫芦藓属于苔藓植物,其有了茎和叶,叶只有一层细胞构成,有毒气体可以背腹两面浸入细胞,所以这类植物可以作为检测空气污染程度的指示植物

(3)B蕨类植物有了根、茎、叶的分化,并且体内开始有了输导组织,能为植株输送大量的营养物质供植株生长利用,因此一般比较高大.

(4)A、D两类植物的共同特点都是能产生种子,但A类植物的种子外面有果皮包被,属于被子植物;、D类植物的种子是裸露的,属于裸子植物.

(4)将B、C、E这几种植物按照植物体的结构由简单到复杂、适应陆生环境的能力由弱到强的顺序排列是C藻类植物→E苔藓植物→B蕨类植物

故答案为:(1)C;

(2)E;

(3)根;输导;

(4)种子;A类植物的种子外面有果皮包被,D类植物的种子是裸露的;

(5)C→E→B。

图中A玉米,B肾蕨,C海带,D油松,E葫芦藓.

回答此题的关键是要明确各种植物的特征.

23.【答案】界 软体 D 肺 鳃 B

【解析】解:(1)图中A蜗牛是软体动物,B麻雀是鸟类,C是青蛙是两栖动物,D是蝴蝶是节肢动物,E鲫鱼是鱼类。生物的分类单位从大到小依次为界、门、纲、目、科、属、种,种是最小的分类单位,也是最基本的分类单位,以上五种动物都属于动物界。

(2)A蜗牛的身体柔软,具有贝壳,属于无脊椎动物的软体动物,根据体内有无脊柱可以把以上五种动物分为两组,一组是无脊椎动物,如A蜗牛属于软体动物,D蝴蝶属于节肢动物;BCE都是脊椎动物。

(3)在脊椎动物中B麻雀用肺呼吸,C青蛙幼体用鳃呼吸,成体用肺呼吸,皮肤辅助呼吸,E鲫鱼用鳃呼吸。

(4)在上述动物中鸟类和哺乳类是恒温动物,图中B是鸟类是恒温动物。

故答案为:(1)界;

(2)软体;D;

(3)肺;鳃;

(4)B。

动物根据体内有无脊柱分为脊椎动物和无脊椎动物,脊椎动物包括鱼类、两栖类、爬行类、鸟类和哺乳类;无脊椎动物包括腔肠动物、扁形动物、线形动物、软体动物、环节动物、节肢动物等。

明白动物所属的类群及各自的特征是解题的关键。

24.【答案】生态因素 分解者 甲→A→B→C→D 太阳能 呼吸作用 自我调节 物质和能量

【解析】解:(1)在生物学上,把草原生态系统中影响草生活土壤、水分、蝗虫、田鼠等因素统称为生态因素;其中土壤、水分等因素统称为非生物因素,蝗虫、田鼠等统称为生物因素。由图可知:甲生产者、乙消费者、丙分解者,因此丙是分解者,其作用是分解有机物。由图可知:甲生产者、乙消费者、丙分解者。生态系统中,生产者与消费者之间吃与被吃的关系构成食物链。所以图中构成的食物链为:甲→A→B→C→D。

(2)该生态系统中所有生物进行生命活动所需能量的最终来源是绿色植物通过光合作用固定的太阳(光)能。细胞利用氧,将有机物分解成二氧化碳和水,并且将储存在有机物中的能量释放出来,供给生命活动的需要,这个过程叫做植物的呼吸作用。图中数字1、3表示的是呼吸作用。

(3)过度放牧会破坏草原生态系统,说明生态系统的自我调节能力是有限的。

(4)生态系统中的物质和能量就是沿着食物链和食物网流动的,能量在流动过程中一部分通过呼吸作用散失,还有一部分流向分解者导致能量被逐步消耗减少,而物质可以以某种形式在生态系统中反复循环。

故答案为:(1)生态因素;分解者;甲→A→B→C→D;(2)光能或太阳(能);呼吸作用;(3)自我调节;(4)物质和能量

(1)生态系统中,生产者和消费者之间吃与被吃的关系构成食物链。

(2)生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌)。图中,甲既能吸收二氧化碳,又能释放二氧化碳,所以甲是生产者;乙中存在吃与被吃关系的四种生物,乙是消费者;丙能分解甲和乙的遗体遗物等物质,属于分解者。

(3)在一般情况下,生态系统中各种生物的数量和所占的比例是相对稳定的。这说明生态系统具有一定的自动调节能力。

掌握生态系统的组成及食物链的正确书写和物质能量流动的相关知识。。

25.【答案】乳酸菌 灭菌 控制单一变量 制作酸奶的适宜温度是40℃ 8

【解析】解:(1)据分析可见:制作酸奶要用到乳酸菌。它只能在无氧的条件下发酵,因此玻璃杯必须密封。

(2)制作酸奶时牛奶要煮沸、玻璃杯要消毒,目的是灭菌。

(3)对照实验是指在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同之外,其他条件都相同的实验。本实验除温度不同外,玻璃杯的大小、倒入牛奶的量等其它条件必须相同,目的是控制单一变量。

(4)据柱状图可见:制作酸奶的适宜温度是40℃。

(5)根据实验结果,得出的结论是:制作酸奶的发酵时间以8小时为宜。

故答案为:

(1)乳酸菌;

(2)灭菌;

(3)控制单一变量;

(4)制作酸奶的适宜温度是40℃;

(5)8

(1)微生物的发酵在食品的制作中应用十分广泛,制作酸奶要用到乳酸菌。酸奶是以鲜牛奶为原料,加入乳酸菌发酵而成,其原理是在无氧的条件下,乳酸菌发酵产生乳酸,易于消化,所以具有甜酸风味。

(2)对照实验是指在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同之外,其他条件都相同的实验。

解此题的关键是确定、控制实验变量和设置对照实验。

第2页,共3页

第1页,共3页

同课章节目录