第一单元隋唐时期:繁荣与开放的时代单元测试(含解析)

文档属性

| 名称 | 第一单元隋唐时期:繁荣与开放的时代单元测试(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 418.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-02-23 14:26:50 | ||

图片预览

文档简介

部编版七年级下册历史《第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代》单元测试

一 、单选题(本大题共20小题,共100分)

1.《隋书 炀帝纪》中提到:“(隋炀帝)慨然慕秦皇汉武之事。”宋朝罗泌编著的《路史 前纪》提到:“昔者汉之武帝,好大而喜功。”隋炀帝正是有好大喜功的毛病,下列事实中属于这个方面的劣迹的是( )

A. 开凿大运河,沟通南北经济 B. 三征辽东,炫耀武力

C. 借道大运河,游览江南风景 D. 仁寿宫变,弑父诛兄

2.《旧唐书 杨绾传》中提到:“近炀帝始置进士之科。”《隋书》中提到大业元年,隋炀帝的两道诏令中分别写到:“及学业才能,一艺可取,咸宜访采,将身入朝。”“十步之内,必有芳草,四海之中,岂无奇秀!”由此可见( )

A. 隋炀帝设进士科是为了挑选全天下才子入朝为官

B. 隋炀帝设进士科只想吸纳社会最底层的文人寒士

C. 隋炀帝设进士科是对科举制选官标准的重大背叛

D. 进士科设立后,名门士族弟子不能参加科举考试

3.2019年10月17日杭州第六届中国大运河庙会隆重开幕。杭州是隋朝大运河的( )

A. 南部端点 B. 北部端点 C. 运河中心 D. 转输中心

4.国家统一是中华民族历史发展的主流。公元589年重新统一全国的皇帝是( )

A. 秦始皇嬴政 B. 汉武帝刘彻 C. 汉光武帝刘秀 D. 隋文帝杨坚

5.《新唐书》中写道:“以铜为鉴,可正衣冠;以古为鉴,可知兴替;以人为鉴,可明得失。朕尝保此三鉴,内防己过。今魏徵逝,一鉴亡矣。”材料中的“朕”在位期间,出现了( )

A. “文景之治” B. 光武中兴 C. “贞观之治” D. “开元盛世”

6.《中国:传统与变迁》一书中写道:“隋及初唐时……制度和文化也取得了突破性进展。”下面有关隋唐政治制度“突破性进展”的叙述,正确的是( )

A. 废除丞相,权分六部 B. 分工明确,相互牵制

C. 中央集权,重文轻武 D. 设置机构,专制顶峰

7.如表为中国古代一位历史人物年谱(部分),对此历史人物的补充说明正确的是( )

公元626年 公元630年 公元641年 公元649年

即皇帝位 征突厥,俘颉利可汗,后被尊为“天可汗” 遣文成公主远嫁吐蕃 崩,葬昭陵

A. 建隋朝,灭南陈,结束长期分裂局面 B. 创科举,开运河,加强南北经济联系

C. 轻徭薄赋,虚心纳谏,成就贞观之治 D. 励精图治,整顿吏治,铸就开元盛世

8.图中的《咏鹅诗》是骆宾王在7岁时创作的,这位小神童长大后在一次叛乱中名动大唐。《全唐文》收录了骆宾王的《为徐敬业讨武曌檄》,武则天曾读过这篇讨伐自己的檄文,读到“一抔之土未干,六尺之孤何托?”一句时,振衣而起,说“这么好的人才,没有得到重用,是宰相的过错!”由此可见,武则天这位皇帝( )

A. 重用酷吏残害宰相 B. 重视殿试考生文章

C. 残酷打击敌对官僚 D. 选拔人才不拘一格

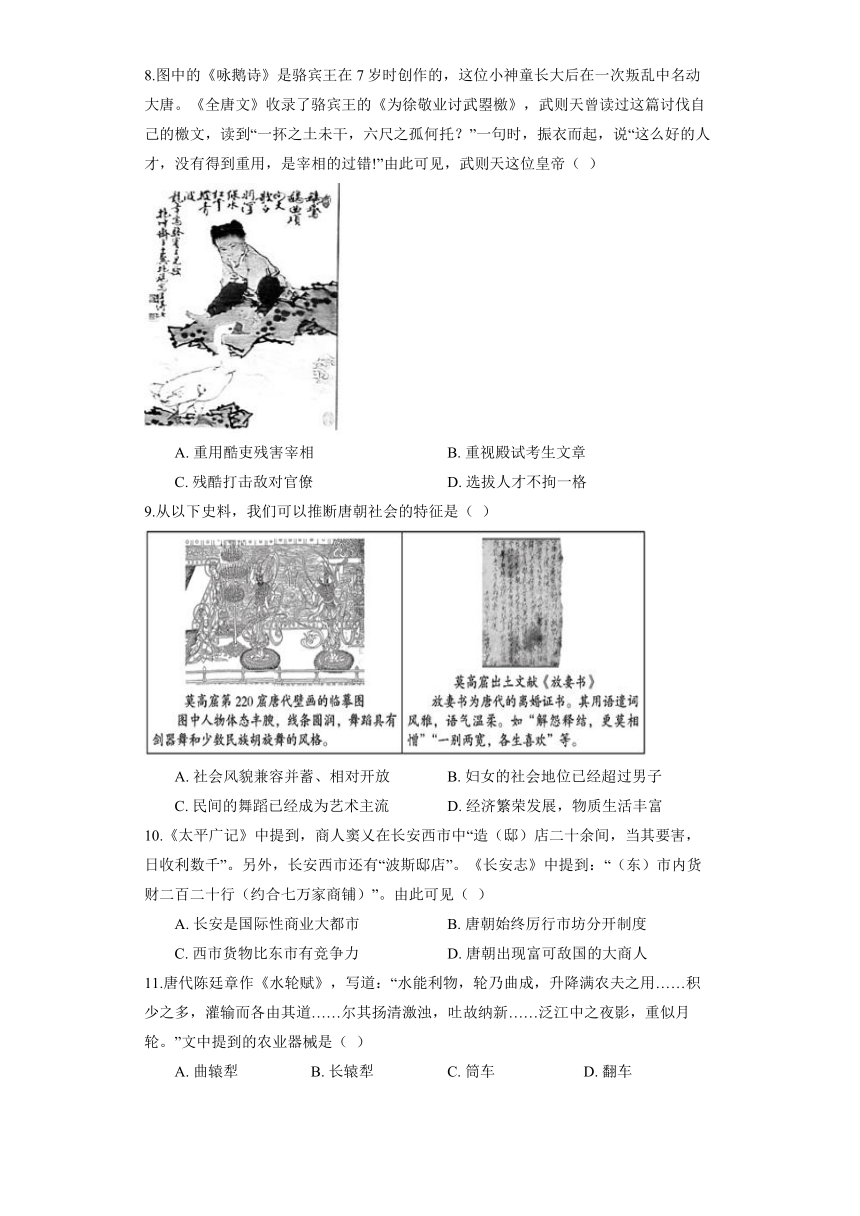

9.从以下史料,我们可以推断唐朝社会的特征是( )

A. 社会风貌兼容并蓄、相对开放 B. 妇女的社会地位已经超过男子

C. 民间的舞蹈已经成为艺术主流 D. 经济繁荣发展,物质生活丰富

10.《太平广记》中提到,商人窦乂在长安西市中“造(邸)店二十余间,当其要害,日收利数千”。另外,长安西市还有“波斯邸店”。《长安志》中提到:“(东)市内货财二百二十行(约合七万家商铺)”。由此可见( )

A. 长安是国际性商业大都市 B. 唐朝始终厉行市坊分开制度

C. 西市货物比东市有竞争力 D. 唐朝出现富可敌国的大商人

11.唐代陈廷章作《水轮赋》,写道:“水能利物,轮乃曲成,升降满农夫之用……积少之多,灌输而各由其道……尔其扬清激浊,吐故纳新……泛江中之夜影,重似月轮。”文中提到的农业器械是( )

A. 曲辕犁 B. 长辕犁 C. 筒车 D. 翻车

12.清朝蒋士铨曾作诗歌颂一位唐朝杰出诗人,诗云:“独向乱离忧社稷,真将歌笑老风尘。诸侯宾客犹相忌,信史文章自有真。”赞颂这一位唐朝诗人的作品展开犹如一部信史。这首诗赞颂的人是( )

A. 李白 B. 杜甫 C. 元稹 D. 李贺

13.在中日交往中,东渡日本的唐朝僧人是( )

A. 玄奘 B. 鉴真 C. 弘法大师 D. 阿倍仲麻吕

14.唐代,全国各地通往长安的道路四通八达。皇家出行的仪仗队伍、打猎归来的王公贵族、远道而来的西域商队、入朝觐见的外国使臣等,络绎不绝地穿梭于长安城中。材料从根本上反映了唐代( )

A. 社会繁荣开放 B. 政局比较安定 C. 艺术精彩纷呈 D. 对外交流频繁

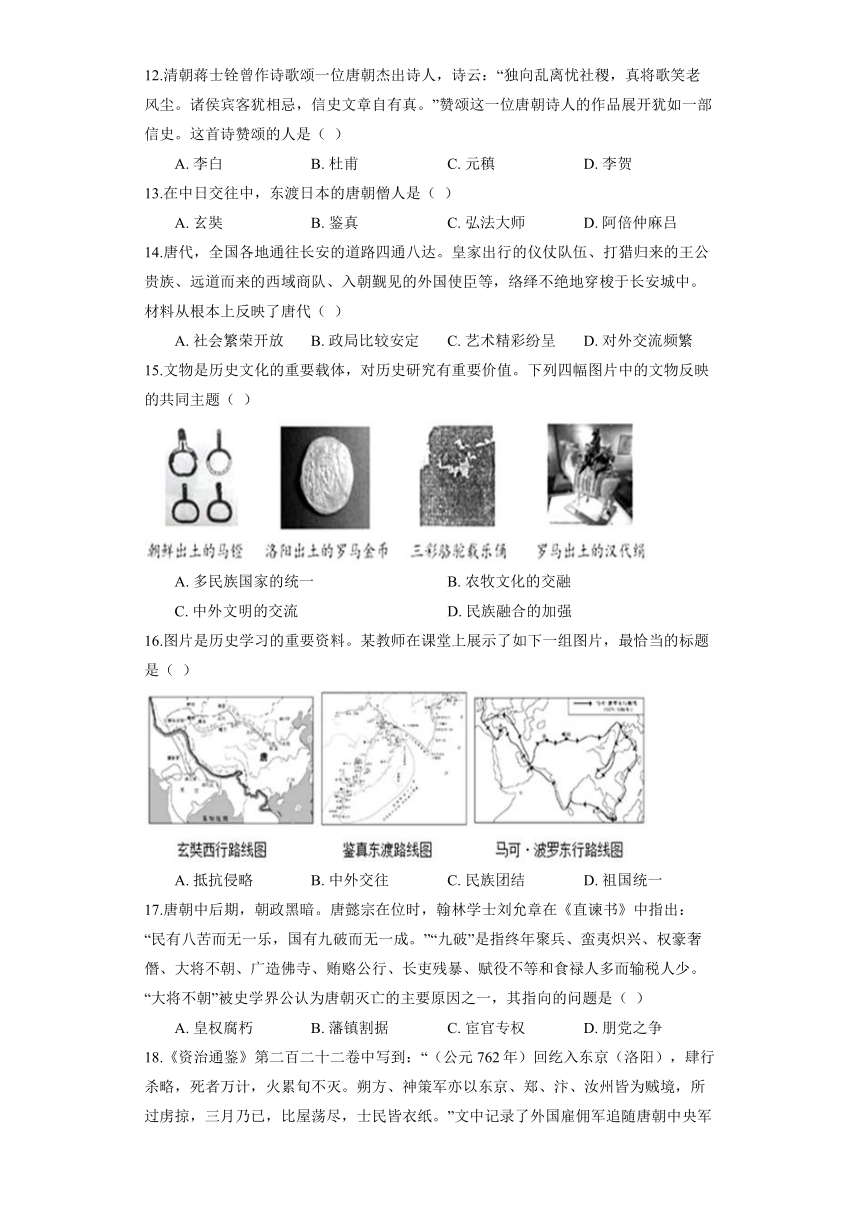

15.文物是历史文化的重要载体,对历史研究有重要价值。下列四幅图片中的文物反映的共同主题( )

A. 多民族国家的统一 B. 农牧文化的交融

C. 中外文明的交流 D. 民族融合的加强

16.图片是历史学习的重要资料。某教师在课堂上展示了如下一组图片,最恰当的标题是( )

A. 抵抗侵略 B. 中外交往 C. 民族团结 D. 祖国统一

17.唐朝中后期,朝政黑暗。唐懿宗在位时,翰林学士刘允章在《直谏书》中指出:“民有八苦而无一乐,国有九破而无一成。”“九破”是指终年聚兵、蛮夷炽兴、权豪奢僭、大将不朝、广造佛寺、贿赂公行、长吏残暴、赋役不等和食禄人多而输税人少。“大将不朝”被史学界公认为唐朝灭亡的主要原因之一,其指向的问题是( )

A. 皇权腐朽 B. 藩镇割据 C. 宦官专权 D. 朋党之争

18.《资治通鉴》第二百二十二卷中写到:“(公元762年)回纥入东京(洛阳),肆行杀略,死者万计,火累旬不灭。朔方、神策军亦以东京、郑、汴、汝州皆为贼境,所过虏掠,三月乃已,比屋荡尽,士民皆衣纸。”文中记录了外国雇佣军追随唐朝中央军和藩镇军队在击退安史叛军,收复洛阳之后的暴行。由此可见,安史之乱令唐朝由盛转衰的根本原因是( )

A. 生灵涂炭,社会经济遭遇重创 B. 利用藩镇平定藩镇令军纪崩坏

C. 沦陷区人民支持叛贼对抗官军 D. 外国雇佣军协助平叛顺手劫掠

19.黄巢起义结束后,韦庄创作了描写战后长安民生百态的《秦妇吟》,其中写到:“出门惟见乱枭鸣,更欲东奔何处所?仍闻汴路舟车绝,又道彭门自相杀。野宿徒销战士魂,河津半是冤人血。”由此可见,黄巢起义对唐朝有什么影响?( )

A. 沉重打击了唐王朝的统治 B. 导致唐朝灭亡

C. 摧毁了唐都城长安的经济 D. 刺激唐朝振兴

20.下列哪一事件促使唐朝的国势由盛转衰( )

A. 边疆危机 B. 安史之乱 C. 黄巢起义 D. 藩镇割据

二 、综合题(本大题共12小题,共20分)

21.阅读材料回答下列问题

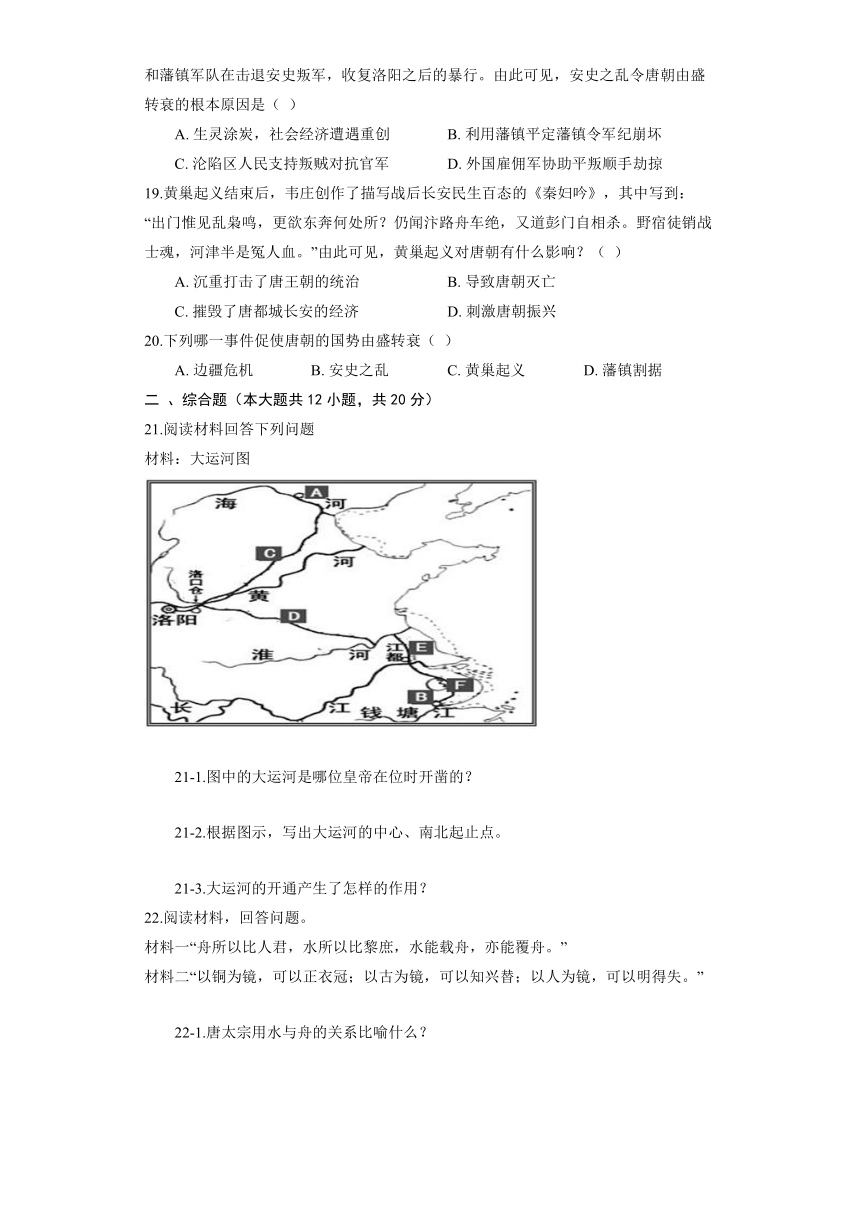

材料:大运河图

21-1.图中的大运河是哪位皇帝在位时开凿的?

21-2.根据图示,写出大运河的中心、南北起止点。

21-3.大运河的开通产生了怎样的作用?

22.阅读材料,回答问题。

材料一“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。”

材料二“以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。”

22-1.唐太宗用水与舟的关系比喻什么?

22-2.魏征就是唐太宗的一面镜子,请结合所学知识,说一说唐太宗是怎样对待魏征这样的人才的。

22-3.历史上把唐太宗统治时期出现的治世局面称为什么?

23.请阅读下列材料,并回答相关问题。

材料一:中国古代习惯上把一个领域中的翘楚称为圣。上下五千年,群星璀璨,但在一个领域称圣的仅一人而已。

称号 人名 生活的主要年代

医圣 张仲景 东汉末年

书圣 王羲之 东晋初年

诗圣 杜甫 开元年间

画圣 吴道子 开元年间

棋圣 王积薪 开元年间

茶圣 陆羽 开元年间

塑圣 杨惠之 开元年间

——整理自部编版《中国历史》和《诗说中国》

材料二:“(玄宗即位后)大革奸滥,十去其九……风气一新。”

——《通典》材料三:开元二十六年(738年),(玄宗)令:天下州县,每乡之内,各里置一学,仍择师资,令其教授

——《唐会要》材料四:科举制度最大的合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”……的机制。

——薛明扬《中国传统文化概念》问题:

23-1.材料一中最集中的时间段“开元年间”,当时在位的皇帝的姓名是什么?

23-2.开元年间,有一位文士的才华令“诗圣”杜甫折服,他也被公认为中国诗坛第一人,他的称号和姓名是什么?

23-3.请综合材料二、三、四,并结合所学知识,概括开元年间人才鼎盛的原因。

23-4.开元盛世是公认的中国统治的巅峰,请结合所学知识,概括开元年间社会风气。

24.阅读下列材料,回答问题:

材料一 为了学习中国的先进文化,日本派遣使节到中国,跟随使节来华的,还有很多留学生和留学僧等。他们把唐朝先进的制度、天文历法、书法艺术等传回日本。在唐朝与日本的文化交流中,最有影响的人物是鉴真,他六次东渡,终于在754年抵达日本,为中日文化交流作出了卓越的贡献。

——整理自统编版《中国历史》材料二 在返日留唐学生的策动下,日本发生著名的大化革新。日本社会各阶层也深受唐文化浸染,他们吟哦唐诗,雅好唐乐,发展“唐绘”,行唐礼,服唐服。同期的朝鲜和后来的越南,均以中国为文化母国。中国文化传递出其独有的“智慧之光”,对人类文明的发展做出了自己的贡献。

——摘编自《中国文化概论》

24-1.依据材料一并结合所学,列举唐朝中外文化交流的史实。

24-2.依据材料二并结合所学,以日本为例说明唐文化对世界文明发展的影响。

答案和解析

1.【答案】C;

【解析】隋炀帝有好大喜功的毛病,他借道大运河,游览江南风景属于这个方面的劣迹。隋炀帝开通了隋朝大运河,沟通南北经济,但隋炀帝借道大运河,游览江南风景是他好大喜功的表现。故C符合题意。

故选:C。

此题主要考查隋朝时期的重要史实。隋炀帝借道大运河,游览江南风景,好大喜功。

此题主要考查隋朝时期的重要史实,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

2.【答案】A;

【解析】题干材料说明隋炀帝设进士科是为了挑选全天下才子入朝为官。隋炀帝时,进士科的创立,标志着科举制的正式确立。科举制的创立,是中国古代选官制度的一大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力,扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动,同时也推动了教育的发展。

故选:A。

此题主要考查科举制,知道题干材料说明隋炀帝设进士科是为了挑选全天下才子入朝为官。

此题主要考查科举制,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

3.【答案】A;

【解析】结合所学知识可知,大运河以洛阳为中心,北达(或最北点)涿郡(今北京),南至(或最南点)余杭(今杭州),全长2000多公里,是世界上最伟大的工程之一。

故选:A。

此题主要考查了隋朝大运河相关知识。为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治,隋朝开凿了大运河。

考查了隋朝大运河相关知识,注意相关知识识记与理解。

4.【答案】D;

【解析】根据所学知识可知,公元581年杨坚建立隋朝,公元589年隋文帝灭陈,重新统一全国,D项正确;秦始皇、汉武帝和汉光武帝均是秦汉时期的皇帝,与题干时间不符,排除ABC三项。

故选:D。

此题主要考查隋朝统一的相关知识。589年,隋灭陈,重新统一了全国。

此题主要考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识隋朝建立和统一的相关史实。

5.【答案】C;

【解析】材料中的“朕”是唐太宗。唐太宗统治期间,政治比较清明,经济得到进一步发展,国力增强,文教昌盛,历史上称之为“贞观之治”。ABD不符合题意。

故选:C。

此题主要考查贞观之治,知道唐太宗统治时期出现了贞观之治。

此题主要考查贞观之治,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

6.【答案】B;

【解析】隋朝创立三省六部制,唐朝进一步完善三省六部制,明确了中央机构的职权及决策程序。ACD不符合题意。

故选:B。

此题主要考查三省六部制,知道唐朝进一步完善三省六部制,明确了中央机构的职权及决策程序。

此题主要考查三省六部制,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

7.【答案】C;

【解析】唐太宗亲身经历过隋末农民战争,认识到人民群众力量的伟大。吸取隋亡的教训,明白统治者不可过分压榨农民;政府要轻徭薄赋,发展生产;皇帝要勤于政事,善于虚心纳谏。依据“公元626年,即皇帝位”“公元641年,遣文成公主远嫁吐蕃”可知与唐太宗有关。C符合题意。

故选:C。

此题主要考查的是贞观之治的知识点。掌握唐太宗的知识点。

此题主要考查的是学生对贞观之治的有关知识的理解、记忆能力。

8.【答案】D;

【解析】由材料“武则天曾读过这篇讨伐自己的檄文,读到‘一抔之土未干,六尺之孤何托?’一句时,振衣而起,说‘这么好的人才,没有得到重用,是宰相的过错’”可知,这反映了武则天选拔人才不拘一格,不因骆宾王辱骂自己而生气,反映赞赏他是人才。

故选:D。

本题武则天的相关知识,关键是对材料的解读。

注意对材料的分析与理解,掌握武则天的相关知识。

9.【答案】A;

【解析】由材料信息“图中人物体态丰腴,线条圆润,舞蹈具有剑器舞和少数民族胡旋舞的风格”可知,这反映了唐朝兼容并蓄。由“《放妻书》”可以反映出唐朝社会风气相对开放,只有A项表述全面准确。

故选:A。

本题以两幅历史图片为切入点,考查唐朝的社会风气。

注意对材料的解读,掌握唐朝的社会风气相关知识。

10.【答案】B;

【解析】根据“:“(东)市内货财二百二十行(约合七万家商铺)”得出商品种类多;形成门类众多的专业性市场;唐朝始终厉行市坊分开制度。

故选:B。

此题主要考查的是唐代长安城市商业发展的表现。

此题主要考查的是唐时期经济发展的表现,以唐宋经济发展的原因和表现为切入点,主要考查的是学生的概括能力和知识迁移能力。

11.【答案】C;

【解析】依据材料“水能利物,轮乃曲成。升降满农夫之用,低徊随匠氏之程…既斡流于波面,终夜有声。”结合所学知识可知是灌溉工具筒车。故C正确。

故选:C。

此题主要考查古代灌溉工具的演变情况,旨在考查学生准确解读材料信息的能力。

本题学生只要在明确题干信息的基础上了解主要灌溉工具的动力来源即可得出正确答案。

12.【答案】B;

【解析】杜甫是唐朝现实主义诗人,生活在唐朝由盛转衰的时代,他的诗感情真挚,笔触细腻,风格雄浑,语言精练凝重,有的气魄雄浑,有的沉郁悲怆,表现了高超的艺术技巧,被后人尊为“诗圣”。“三吏”、“三别”是杜甫的作品。杜甫的诗反映了那个复杂、动荡的历史时代,杜甫的诗,被后人称为“诗史”。据题干关键信息“这一位唐朝诗人的作品展开犹如一部信史”并结合所学,B符合题意。

故选:B。

此题主要考查杜甫。题干关键信息“这一位唐朝诗人的作品展开犹如一部信史”。

解答本题要正确理解题意,考查了唐诗,在此基础上进行分析,做出正确答案。

13.【答案】B;

【解析】唐玄宗时期,鉴真应日本僧人邀请东渡日本讲学,六次出行,五次失败,历尽千辛万苦,以致双目失明,终于到达日本。鉴真在日本坚持不懈地传播佛学和唐朝文化,他帮助日本设计的唐招提寺,至今犹存,被日本视为艺术明珠。他对中日文化交流作出了重大贡献。

故选:B。

此题主要考查鉴真东渡的相关知识。

此题主要考查鉴真东渡的相关知识,熟练掌握唐朝时期对外交往成就是做题的关键。

14.【答案】A;

【解析】材料反映了唐朝的交通发达、皇家生活的状况、外交频繁的内容,从根本上反映了唐代社会繁荣开放。

故选:A。

此题主要考查唐朝的社会繁荣。掌握相关基础知识。

掌握唐朝的社会繁荣的表现和影响。

15.【答案】C;

【解析】依据图片并结合所学可知,马镫大约是三国至魏晋时期的发明,在朝鲜出土,反映了中国和亚洲周边国家的交往;“洛阳出土的罗马金币”、“罗马出土的汉代绢”反映了丝绸之路沟通了中西方,促进了中外文明的交流;唐三彩骆驼载乐俑也见证了丝绸之路上中原与西域的文化交流与融合。所以四幅图片中的文物反映的共同主题是中外文明的交流。故C符合题意;图片反映的是中外文明交流,不是多民族国家统一,排除A;材料不能看出是游牧民族的交流信息,排除B;民族融合不符合材料中外文明交流的特点,排除D。

故选:C。

本题以三幅图片材料为背景依托,主要考查了中外文明的交流相关知识,掌握相关基础知识。

此题主要考查了中外文明的交流相关知识,注意基础知识的识记与理解。

16.【答案】B;

【解析】唐朝时期玄奘西行印度取经,传播了佛教,促进了中印的文化交流。鉴真东渡日本弘扬佛法,促进了中日文化交流。马可 波罗来华,著有《马可 波罗行纪》,促进了中国和欧洲的文化交往。图中图片体现出中外交往的特点。故B符合题意;ACD均不符合材料中图片主旨,排除。

故选:B。

此题主要考查玄奘西游天竺、鉴真东渡日本、马可 波罗东行的相关史实。重点掌握中国古代史上的中外交往的相关史实。

此题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记玄奘西游天竺、鉴真东渡日本、马可 波罗东行的相关史实。

17.【答案】B;

【解析】据题干信息“‘大将不朝’被史学界公认为唐朝灭亡的主要原因之一”并结合所学,藩镇割据通常指的是唐朝安史之乱以后,外地将领拥兵自重,在军事、财政、人事方面不受中央政府控制的局面,一直持续百多年直至唐朝灭亡。其发生是由于唐朝在安史之乱后添了许多节度使,而节度使管辖的地区称为“藩镇”,唐朝中央政府本以为,可以通过藩镇来平定一些叛乱,不料藩镇就是导致唐朝混乱乃至灭亡的总根源。“大将不朝”被史学界公认为唐朝灭亡的主要原因之一,其指向的问题是藩镇割据;B符合题意。

故选:B。

此题主要考查唐朝衰亡。题干关键信息“‘大将不朝’被史学界公认为唐朝灭亡的主要原因之一”。

此题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握唐朝衰亡的史实、原因。

18.【答案】A;

【解析】题干现象说明安史之乱令唐朝由盛转衰的根本原因是生灵涂炭,社会经济遭遇重创。持续八年之久的安史之乱,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫。唐朝的国势从此由盛转衰,各种矛盾越来越尖锐。

故选:A。

此题主要考查安史之乱,知道题干现象说明安史之乱令唐朝由盛转衰的根本原因是生灵涂炭,社会经济遭遇重创。

此题主要考查安史之乱,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

19.【答案】A;

【解析】根据题干中的“黄巢起义对唐朝的影响”可知,黄巢起义沉重打击了唐朝的统治。唐末农民起义军在黄巢的领导下,攻入长安,建立政权,给唐朝统治以致命的打击。原为将领的朱温与其他藩镇联合镇压了黄巢起义。

故选:A。

此题主要考查黄巢起义。唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,藩镇割据的态势越来越严重,中央已无力控制藩镇。人民赋税沉重,生活困苦,又遇到连年的灾荒,爆发了大规模的起义。

此题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记安史之乱对唐朝产生的影响的相关史实。

20.【答案】B;

【解析】依据所学可知,唐玄宗统治后期,追求享受,任人唯亲,朝廷日益腐败,755年,安禄山、史思明起发动叛乱,史称“安史之乱”,安史之乱持续八年之久,北方经济受到严重破坏,不少州县化为废墟,安史之乱使唐朝国势从此由盛转衰,B项正确;唐朝实行开明的民族政策,唐朝时期基本没有出现边疆危机,排除A项;黄巢起义发生在唐朝后期,给唐朝以致命的打击,排除C;藩镇割据是安史之乱后形成的,排除D项。

故选:B。

此题主要考查了唐朝的安史之乱以及影响,掌握相关基础知识。

此题主要考查了唐朝的安史之乱以及影响,注意基础知识的识记与理解。

21.【答案】隋炀帝。;以洛阳为中心,北达涿郡,南至余杭。;大大促进了我国南北经济的交流。;

【解析】

此题主要考查了隋朝和大运河的相关知识。

本题较简单,考查了学生对课本基础知识的记忆,识记隋朝和大运河的相关知识。

22.【答案】百姓和君主。;唐太宗勤于政事,虚心纳谏,从善如流。大臣魏征敢于直言,前后进谏200多次。魏征死后,唐太宗痛惜失去一面可以知得失的“镜子”。;贞观之治。;

【解析】

此题主要考查贞观之治、唐太宗的纳谏与用人等相关史实,掌握相关的基础知识。

此题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记贞观之治、唐太宗的纳谏与用人等相关史实。

23.【答案】李隆基。;诗仙;李白。;政局稳定,经济繁荣,文教昌盛等。;比较开放,充满活力,人们多显示出一种昂扬进取、积极向上的精神风貌。;

【解析】

此题主要考查开元盛世、光耀千古的唐诗等相关史实,掌握相关的基础知识。

此题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记开元盛世、光耀千古的唐诗等相关史实。

24.【答案】“谴唐使”,鉴真六次东渡日本,促进中日文化交流;新罗派遣使节来唐学习中国文化,促进中国与朝鲜文件交流;玄奘西行,传播了佛教文化,促进了中印文化交流。;“大化革新”后,日本仿照唐长安建成平城京(奈良)和平安京(京都);中国化的佛教也传入日本,并广泛传播开来,唐文化对日本的影响是多方面的;被称为“足球的祖先”的蹴鞠活动,在唐初也传入日本,随着夏历的传入,日本也出现许多中国传统节日,“唐风”已经深深浸透到日本社会的方方面面;唐文化从建筑、宗教、文学、日常生活等方面影响着日本,唐文化向朝鲜、日本的大规模移植,促进了朝鲜与日本社会的进步,也促进了东亚地区文化的发展与进步;中国文化传递出其独有的“智慧之光”,对人类文明的发展做出了自己的贡献。;

【解析】

此题主要考查唐朝中外文化交流等相关史实,掌握相关的基础知识。

此题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记唐朝中外文化交流等相关史实。

一 、单选题(本大题共20小题,共100分)

1.《隋书 炀帝纪》中提到:“(隋炀帝)慨然慕秦皇汉武之事。”宋朝罗泌编著的《路史 前纪》提到:“昔者汉之武帝,好大而喜功。”隋炀帝正是有好大喜功的毛病,下列事实中属于这个方面的劣迹的是( )

A. 开凿大运河,沟通南北经济 B. 三征辽东,炫耀武力

C. 借道大运河,游览江南风景 D. 仁寿宫变,弑父诛兄

2.《旧唐书 杨绾传》中提到:“近炀帝始置进士之科。”《隋书》中提到大业元年,隋炀帝的两道诏令中分别写到:“及学业才能,一艺可取,咸宜访采,将身入朝。”“十步之内,必有芳草,四海之中,岂无奇秀!”由此可见( )

A. 隋炀帝设进士科是为了挑选全天下才子入朝为官

B. 隋炀帝设进士科只想吸纳社会最底层的文人寒士

C. 隋炀帝设进士科是对科举制选官标准的重大背叛

D. 进士科设立后,名门士族弟子不能参加科举考试

3.2019年10月17日杭州第六届中国大运河庙会隆重开幕。杭州是隋朝大运河的( )

A. 南部端点 B. 北部端点 C. 运河中心 D. 转输中心

4.国家统一是中华民族历史发展的主流。公元589年重新统一全国的皇帝是( )

A. 秦始皇嬴政 B. 汉武帝刘彻 C. 汉光武帝刘秀 D. 隋文帝杨坚

5.《新唐书》中写道:“以铜为鉴,可正衣冠;以古为鉴,可知兴替;以人为鉴,可明得失。朕尝保此三鉴,内防己过。今魏徵逝,一鉴亡矣。”材料中的“朕”在位期间,出现了( )

A. “文景之治” B. 光武中兴 C. “贞观之治” D. “开元盛世”

6.《中国:传统与变迁》一书中写道:“隋及初唐时……制度和文化也取得了突破性进展。”下面有关隋唐政治制度“突破性进展”的叙述,正确的是( )

A. 废除丞相,权分六部 B. 分工明确,相互牵制

C. 中央集权,重文轻武 D. 设置机构,专制顶峰

7.如表为中国古代一位历史人物年谱(部分),对此历史人物的补充说明正确的是( )

公元626年 公元630年 公元641年 公元649年

即皇帝位 征突厥,俘颉利可汗,后被尊为“天可汗” 遣文成公主远嫁吐蕃 崩,葬昭陵

A. 建隋朝,灭南陈,结束长期分裂局面 B. 创科举,开运河,加强南北经济联系

C. 轻徭薄赋,虚心纳谏,成就贞观之治 D. 励精图治,整顿吏治,铸就开元盛世

8.图中的《咏鹅诗》是骆宾王在7岁时创作的,这位小神童长大后在一次叛乱中名动大唐。《全唐文》收录了骆宾王的《为徐敬业讨武曌檄》,武则天曾读过这篇讨伐自己的檄文,读到“一抔之土未干,六尺之孤何托?”一句时,振衣而起,说“这么好的人才,没有得到重用,是宰相的过错!”由此可见,武则天这位皇帝( )

A. 重用酷吏残害宰相 B. 重视殿试考生文章

C. 残酷打击敌对官僚 D. 选拔人才不拘一格

9.从以下史料,我们可以推断唐朝社会的特征是( )

A. 社会风貌兼容并蓄、相对开放 B. 妇女的社会地位已经超过男子

C. 民间的舞蹈已经成为艺术主流 D. 经济繁荣发展,物质生活丰富

10.《太平广记》中提到,商人窦乂在长安西市中“造(邸)店二十余间,当其要害,日收利数千”。另外,长安西市还有“波斯邸店”。《长安志》中提到:“(东)市内货财二百二十行(约合七万家商铺)”。由此可见( )

A. 长安是国际性商业大都市 B. 唐朝始终厉行市坊分开制度

C. 西市货物比东市有竞争力 D. 唐朝出现富可敌国的大商人

11.唐代陈廷章作《水轮赋》,写道:“水能利物,轮乃曲成,升降满农夫之用……积少之多,灌输而各由其道……尔其扬清激浊,吐故纳新……泛江中之夜影,重似月轮。”文中提到的农业器械是( )

A. 曲辕犁 B. 长辕犁 C. 筒车 D. 翻车

12.清朝蒋士铨曾作诗歌颂一位唐朝杰出诗人,诗云:“独向乱离忧社稷,真将歌笑老风尘。诸侯宾客犹相忌,信史文章自有真。”赞颂这一位唐朝诗人的作品展开犹如一部信史。这首诗赞颂的人是( )

A. 李白 B. 杜甫 C. 元稹 D. 李贺

13.在中日交往中,东渡日本的唐朝僧人是( )

A. 玄奘 B. 鉴真 C. 弘法大师 D. 阿倍仲麻吕

14.唐代,全国各地通往长安的道路四通八达。皇家出行的仪仗队伍、打猎归来的王公贵族、远道而来的西域商队、入朝觐见的外国使臣等,络绎不绝地穿梭于长安城中。材料从根本上反映了唐代( )

A. 社会繁荣开放 B. 政局比较安定 C. 艺术精彩纷呈 D. 对外交流频繁

15.文物是历史文化的重要载体,对历史研究有重要价值。下列四幅图片中的文物反映的共同主题( )

A. 多民族国家的统一 B. 农牧文化的交融

C. 中外文明的交流 D. 民族融合的加强

16.图片是历史学习的重要资料。某教师在课堂上展示了如下一组图片,最恰当的标题是( )

A. 抵抗侵略 B. 中外交往 C. 民族团结 D. 祖国统一

17.唐朝中后期,朝政黑暗。唐懿宗在位时,翰林学士刘允章在《直谏书》中指出:“民有八苦而无一乐,国有九破而无一成。”“九破”是指终年聚兵、蛮夷炽兴、权豪奢僭、大将不朝、广造佛寺、贿赂公行、长吏残暴、赋役不等和食禄人多而输税人少。“大将不朝”被史学界公认为唐朝灭亡的主要原因之一,其指向的问题是( )

A. 皇权腐朽 B. 藩镇割据 C. 宦官专权 D. 朋党之争

18.《资治通鉴》第二百二十二卷中写到:“(公元762年)回纥入东京(洛阳),肆行杀略,死者万计,火累旬不灭。朔方、神策军亦以东京、郑、汴、汝州皆为贼境,所过虏掠,三月乃已,比屋荡尽,士民皆衣纸。”文中记录了外国雇佣军追随唐朝中央军和藩镇军队在击退安史叛军,收复洛阳之后的暴行。由此可见,安史之乱令唐朝由盛转衰的根本原因是( )

A. 生灵涂炭,社会经济遭遇重创 B. 利用藩镇平定藩镇令军纪崩坏

C. 沦陷区人民支持叛贼对抗官军 D. 外国雇佣军协助平叛顺手劫掠

19.黄巢起义结束后,韦庄创作了描写战后长安民生百态的《秦妇吟》,其中写到:“出门惟见乱枭鸣,更欲东奔何处所?仍闻汴路舟车绝,又道彭门自相杀。野宿徒销战士魂,河津半是冤人血。”由此可见,黄巢起义对唐朝有什么影响?( )

A. 沉重打击了唐王朝的统治 B. 导致唐朝灭亡

C. 摧毁了唐都城长安的经济 D. 刺激唐朝振兴

20.下列哪一事件促使唐朝的国势由盛转衰( )

A. 边疆危机 B. 安史之乱 C. 黄巢起义 D. 藩镇割据

二 、综合题(本大题共12小题,共20分)

21.阅读材料回答下列问题

材料:大运河图

21-1.图中的大运河是哪位皇帝在位时开凿的?

21-2.根据图示,写出大运河的中心、南北起止点。

21-3.大运河的开通产生了怎样的作用?

22.阅读材料,回答问题。

材料一“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。”

材料二“以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。”

22-1.唐太宗用水与舟的关系比喻什么?

22-2.魏征就是唐太宗的一面镜子,请结合所学知识,说一说唐太宗是怎样对待魏征这样的人才的。

22-3.历史上把唐太宗统治时期出现的治世局面称为什么?

23.请阅读下列材料,并回答相关问题。

材料一:中国古代习惯上把一个领域中的翘楚称为圣。上下五千年,群星璀璨,但在一个领域称圣的仅一人而已。

称号 人名 生活的主要年代

医圣 张仲景 东汉末年

书圣 王羲之 东晋初年

诗圣 杜甫 开元年间

画圣 吴道子 开元年间

棋圣 王积薪 开元年间

茶圣 陆羽 开元年间

塑圣 杨惠之 开元年间

——整理自部编版《中国历史》和《诗说中国》

材料二:“(玄宗即位后)大革奸滥,十去其九……风气一新。”

——《通典》材料三:开元二十六年(738年),(玄宗)令:天下州县,每乡之内,各里置一学,仍择师资,令其教授

——《唐会要》材料四:科举制度最大的合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”……的机制。

——薛明扬《中国传统文化概念》问题:

23-1.材料一中最集中的时间段“开元年间”,当时在位的皇帝的姓名是什么?

23-2.开元年间,有一位文士的才华令“诗圣”杜甫折服,他也被公认为中国诗坛第一人,他的称号和姓名是什么?

23-3.请综合材料二、三、四,并结合所学知识,概括开元年间人才鼎盛的原因。

23-4.开元盛世是公认的中国统治的巅峰,请结合所学知识,概括开元年间社会风气。

24.阅读下列材料,回答问题:

材料一 为了学习中国的先进文化,日本派遣使节到中国,跟随使节来华的,还有很多留学生和留学僧等。他们把唐朝先进的制度、天文历法、书法艺术等传回日本。在唐朝与日本的文化交流中,最有影响的人物是鉴真,他六次东渡,终于在754年抵达日本,为中日文化交流作出了卓越的贡献。

——整理自统编版《中国历史》材料二 在返日留唐学生的策动下,日本发生著名的大化革新。日本社会各阶层也深受唐文化浸染,他们吟哦唐诗,雅好唐乐,发展“唐绘”,行唐礼,服唐服。同期的朝鲜和后来的越南,均以中国为文化母国。中国文化传递出其独有的“智慧之光”,对人类文明的发展做出了自己的贡献。

——摘编自《中国文化概论》

24-1.依据材料一并结合所学,列举唐朝中外文化交流的史实。

24-2.依据材料二并结合所学,以日本为例说明唐文化对世界文明发展的影响。

答案和解析

1.【答案】C;

【解析】隋炀帝有好大喜功的毛病,他借道大运河,游览江南风景属于这个方面的劣迹。隋炀帝开通了隋朝大运河,沟通南北经济,但隋炀帝借道大运河,游览江南风景是他好大喜功的表现。故C符合题意。

故选:C。

此题主要考查隋朝时期的重要史实。隋炀帝借道大运河,游览江南风景,好大喜功。

此题主要考查隋朝时期的重要史实,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

2.【答案】A;

【解析】题干材料说明隋炀帝设进士科是为了挑选全天下才子入朝为官。隋炀帝时,进士科的创立,标志着科举制的正式确立。科举制的创立,是中国古代选官制度的一大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力,扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动,同时也推动了教育的发展。

故选:A。

此题主要考查科举制,知道题干材料说明隋炀帝设进士科是为了挑选全天下才子入朝为官。

此题主要考查科举制,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

3.【答案】A;

【解析】结合所学知识可知,大运河以洛阳为中心,北达(或最北点)涿郡(今北京),南至(或最南点)余杭(今杭州),全长2000多公里,是世界上最伟大的工程之一。

故选:A。

此题主要考查了隋朝大运河相关知识。为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治,隋朝开凿了大运河。

考查了隋朝大运河相关知识,注意相关知识识记与理解。

4.【答案】D;

【解析】根据所学知识可知,公元581年杨坚建立隋朝,公元589年隋文帝灭陈,重新统一全国,D项正确;秦始皇、汉武帝和汉光武帝均是秦汉时期的皇帝,与题干时间不符,排除ABC三项。

故选:D。

此题主要考查隋朝统一的相关知识。589年,隋灭陈,重新统一了全国。

此题主要考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识隋朝建立和统一的相关史实。

5.【答案】C;

【解析】材料中的“朕”是唐太宗。唐太宗统治期间,政治比较清明,经济得到进一步发展,国力增强,文教昌盛,历史上称之为“贞观之治”。ABD不符合题意。

故选:C。

此题主要考查贞观之治,知道唐太宗统治时期出现了贞观之治。

此题主要考查贞观之治,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

6.【答案】B;

【解析】隋朝创立三省六部制,唐朝进一步完善三省六部制,明确了中央机构的职权及决策程序。ACD不符合题意。

故选:B。

此题主要考查三省六部制,知道唐朝进一步完善三省六部制,明确了中央机构的职权及决策程序。

此题主要考查三省六部制,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

7.【答案】C;

【解析】唐太宗亲身经历过隋末农民战争,认识到人民群众力量的伟大。吸取隋亡的教训,明白统治者不可过分压榨农民;政府要轻徭薄赋,发展生产;皇帝要勤于政事,善于虚心纳谏。依据“公元626年,即皇帝位”“公元641年,遣文成公主远嫁吐蕃”可知与唐太宗有关。C符合题意。

故选:C。

此题主要考查的是贞观之治的知识点。掌握唐太宗的知识点。

此题主要考查的是学生对贞观之治的有关知识的理解、记忆能力。

8.【答案】D;

【解析】由材料“武则天曾读过这篇讨伐自己的檄文,读到‘一抔之土未干,六尺之孤何托?’一句时,振衣而起,说‘这么好的人才,没有得到重用,是宰相的过错’”可知,这反映了武则天选拔人才不拘一格,不因骆宾王辱骂自己而生气,反映赞赏他是人才。

故选:D。

本题武则天的相关知识,关键是对材料的解读。

注意对材料的分析与理解,掌握武则天的相关知识。

9.【答案】A;

【解析】由材料信息“图中人物体态丰腴,线条圆润,舞蹈具有剑器舞和少数民族胡旋舞的风格”可知,这反映了唐朝兼容并蓄。由“《放妻书》”可以反映出唐朝社会风气相对开放,只有A项表述全面准确。

故选:A。

本题以两幅历史图片为切入点,考查唐朝的社会风气。

注意对材料的解读,掌握唐朝的社会风气相关知识。

10.【答案】B;

【解析】根据“:“(东)市内货财二百二十行(约合七万家商铺)”得出商品种类多;形成门类众多的专业性市场;唐朝始终厉行市坊分开制度。

故选:B。

此题主要考查的是唐代长安城市商业发展的表现。

此题主要考查的是唐时期经济发展的表现,以唐宋经济发展的原因和表现为切入点,主要考查的是学生的概括能力和知识迁移能力。

11.【答案】C;

【解析】依据材料“水能利物,轮乃曲成。升降满农夫之用,低徊随匠氏之程…既斡流于波面,终夜有声。”结合所学知识可知是灌溉工具筒车。故C正确。

故选:C。

此题主要考查古代灌溉工具的演变情况,旨在考查学生准确解读材料信息的能力。

本题学生只要在明确题干信息的基础上了解主要灌溉工具的动力来源即可得出正确答案。

12.【答案】B;

【解析】杜甫是唐朝现实主义诗人,生活在唐朝由盛转衰的时代,他的诗感情真挚,笔触细腻,风格雄浑,语言精练凝重,有的气魄雄浑,有的沉郁悲怆,表现了高超的艺术技巧,被后人尊为“诗圣”。“三吏”、“三别”是杜甫的作品。杜甫的诗反映了那个复杂、动荡的历史时代,杜甫的诗,被后人称为“诗史”。据题干关键信息“这一位唐朝诗人的作品展开犹如一部信史”并结合所学,B符合题意。

故选:B。

此题主要考查杜甫。题干关键信息“这一位唐朝诗人的作品展开犹如一部信史”。

解答本题要正确理解题意,考查了唐诗,在此基础上进行分析,做出正确答案。

13.【答案】B;

【解析】唐玄宗时期,鉴真应日本僧人邀请东渡日本讲学,六次出行,五次失败,历尽千辛万苦,以致双目失明,终于到达日本。鉴真在日本坚持不懈地传播佛学和唐朝文化,他帮助日本设计的唐招提寺,至今犹存,被日本视为艺术明珠。他对中日文化交流作出了重大贡献。

故选:B。

此题主要考查鉴真东渡的相关知识。

此题主要考查鉴真东渡的相关知识,熟练掌握唐朝时期对外交往成就是做题的关键。

14.【答案】A;

【解析】材料反映了唐朝的交通发达、皇家生活的状况、外交频繁的内容,从根本上反映了唐代社会繁荣开放。

故选:A。

此题主要考查唐朝的社会繁荣。掌握相关基础知识。

掌握唐朝的社会繁荣的表现和影响。

15.【答案】C;

【解析】依据图片并结合所学可知,马镫大约是三国至魏晋时期的发明,在朝鲜出土,反映了中国和亚洲周边国家的交往;“洛阳出土的罗马金币”、“罗马出土的汉代绢”反映了丝绸之路沟通了中西方,促进了中外文明的交流;唐三彩骆驼载乐俑也见证了丝绸之路上中原与西域的文化交流与融合。所以四幅图片中的文物反映的共同主题是中外文明的交流。故C符合题意;图片反映的是中外文明交流,不是多民族国家统一,排除A;材料不能看出是游牧民族的交流信息,排除B;民族融合不符合材料中外文明交流的特点,排除D。

故选:C。

本题以三幅图片材料为背景依托,主要考查了中外文明的交流相关知识,掌握相关基础知识。

此题主要考查了中外文明的交流相关知识,注意基础知识的识记与理解。

16.【答案】B;

【解析】唐朝时期玄奘西行印度取经,传播了佛教,促进了中印的文化交流。鉴真东渡日本弘扬佛法,促进了中日文化交流。马可 波罗来华,著有《马可 波罗行纪》,促进了中国和欧洲的文化交往。图中图片体现出中外交往的特点。故B符合题意;ACD均不符合材料中图片主旨,排除。

故选:B。

此题主要考查玄奘西游天竺、鉴真东渡日本、马可 波罗东行的相关史实。重点掌握中国古代史上的中外交往的相关史实。

此题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记玄奘西游天竺、鉴真东渡日本、马可 波罗东行的相关史实。

17.【答案】B;

【解析】据题干信息“‘大将不朝’被史学界公认为唐朝灭亡的主要原因之一”并结合所学,藩镇割据通常指的是唐朝安史之乱以后,外地将领拥兵自重,在军事、财政、人事方面不受中央政府控制的局面,一直持续百多年直至唐朝灭亡。其发生是由于唐朝在安史之乱后添了许多节度使,而节度使管辖的地区称为“藩镇”,唐朝中央政府本以为,可以通过藩镇来平定一些叛乱,不料藩镇就是导致唐朝混乱乃至灭亡的总根源。“大将不朝”被史学界公认为唐朝灭亡的主要原因之一,其指向的问题是藩镇割据;B符合题意。

故选:B。

此题主要考查唐朝衰亡。题干关键信息“‘大将不朝’被史学界公认为唐朝灭亡的主要原因之一”。

此题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握唐朝衰亡的史实、原因。

18.【答案】A;

【解析】题干现象说明安史之乱令唐朝由盛转衰的根本原因是生灵涂炭,社会经济遭遇重创。持续八年之久的安史之乱,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫。唐朝的国势从此由盛转衰,各种矛盾越来越尖锐。

故选:A。

此题主要考查安史之乱,知道题干现象说明安史之乱令唐朝由盛转衰的根本原因是生灵涂炭,社会经济遭遇重创。

此题主要考查安史之乱,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

19.【答案】A;

【解析】根据题干中的“黄巢起义对唐朝的影响”可知,黄巢起义沉重打击了唐朝的统治。唐末农民起义军在黄巢的领导下,攻入长安,建立政权,给唐朝统治以致命的打击。原为将领的朱温与其他藩镇联合镇压了黄巢起义。

故选:A。

此题主要考查黄巢起义。唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,藩镇割据的态势越来越严重,中央已无力控制藩镇。人民赋税沉重,生活困苦,又遇到连年的灾荒,爆发了大规模的起义。

此题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记安史之乱对唐朝产生的影响的相关史实。

20.【答案】B;

【解析】依据所学可知,唐玄宗统治后期,追求享受,任人唯亲,朝廷日益腐败,755年,安禄山、史思明起发动叛乱,史称“安史之乱”,安史之乱持续八年之久,北方经济受到严重破坏,不少州县化为废墟,安史之乱使唐朝国势从此由盛转衰,B项正确;唐朝实行开明的民族政策,唐朝时期基本没有出现边疆危机,排除A项;黄巢起义发生在唐朝后期,给唐朝以致命的打击,排除C;藩镇割据是安史之乱后形成的,排除D项。

故选:B。

此题主要考查了唐朝的安史之乱以及影响,掌握相关基础知识。

此题主要考查了唐朝的安史之乱以及影响,注意基础知识的识记与理解。

21.【答案】隋炀帝。;以洛阳为中心,北达涿郡,南至余杭。;大大促进了我国南北经济的交流。;

【解析】

此题主要考查了隋朝和大运河的相关知识。

本题较简单,考查了学生对课本基础知识的记忆,识记隋朝和大运河的相关知识。

22.【答案】百姓和君主。;唐太宗勤于政事,虚心纳谏,从善如流。大臣魏征敢于直言,前后进谏200多次。魏征死后,唐太宗痛惜失去一面可以知得失的“镜子”。;贞观之治。;

【解析】

此题主要考查贞观之治、唐太宗的纳谏与用人等相关史实,掌握相关的基础知识。

此题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记贞观之治、唐太宗的纳谏与用人等相关史实。

23.【答案】李隆基。;诗仙;李白。;政局稳定,经济繁荣,文教昌盛等。;比较开放,充满活力,人们多显示出一种昂扬进取、积极向上的精神风貌。;

【解析】

此题主要考查开元盛世、光耀千古的唐诗等相关史实,掌握相关的基础知识。

此题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记开元盛世、光耀千古的唐诗等相关史实。

24.【答案】“谴唐使”,鉴真六次东渡日本,促进中日文化交流;新罗派遣使节来唐学习中国文化,促进中国与朝鲜文件交流;玄奘西行,传播了佛教文化,促进了中印文化交流。;“大化革新”后,日本仿照唐长安建成平城京(奈良)和平安京(京都);中国化的佛教也传入日本,并广泛传播开来,唐文化对日本的影响是多方面的;被称为“足球的祖先”的蹴鞠活动,在唐初也传入日本,随着夏历的传入,日本也出现许多中国传统节日,“唐风”已经深深浸透到日本社会的方方面面;唐文化从建筑、宗教、文学、日常生活等方面影响着日本,唐文化向朝鲜、日本的大规模移植,促进了朝鲜与日本社会的进步,也促进了东亚地区文化的发展与进步;中国文化传递出其独有的“智慧之光”,对人类文明的发展做出了自己的贡献。;

【解析】

此题主要考查唐朝中外文化交流等相关史实,掌握相关的基础知识。

此题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记唐朝中外文化交流等相关史实。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源