生物人教版(2019)选择性必修2 3.3生态系统的物质循环(共17张ppt)

文档属性

| 名称 | 生物人教版(2019)选择性必修2 3.3生态系统的物质循环(共17张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-02-24 07:07:28 | ||

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

第三章 生态系统及稳定性

第3节 生态系统的物质循环

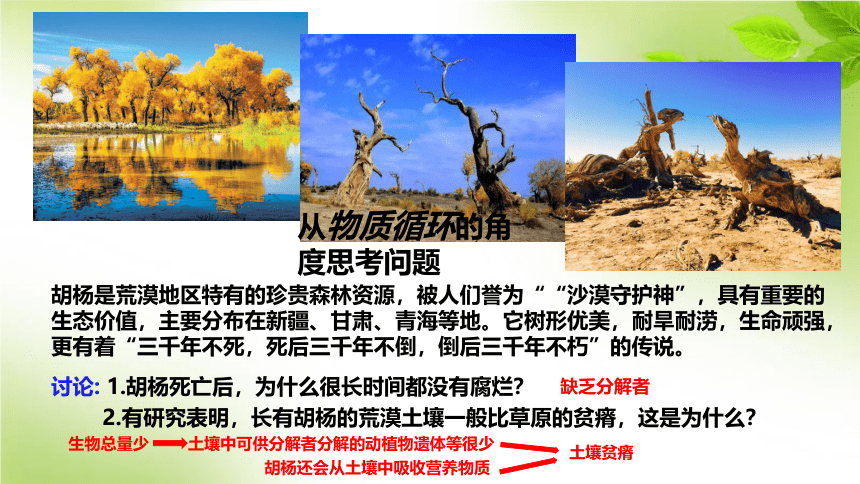

胡杨是荒漠地区特有的珍贵森林资源,被人们誉为““沙漠守护神”,具有重要的生态价值,主要分布在新疆、甘肃、青海等地。它树形优美,耐旱耐涝,生命顽强,更有着“三千年不死,死后三千年不倒,倒后三千年不朽”的传说。

讨论: 1.胡杨死亡后,为什么很长时间都没有腐烂?

2.有研究表明,长有胡杨的荒漠土壤一般比草原的贫瘠,这是为什么?

缺乏分解者

生物总量少

土壤中可供分解者分解的动植物遗体等很少

胡杨还会从土壤中吸收营养物质

土壤贫瘠

从物质循环的角度思考问题

一、碳循环

分析碳循环的过程

二氧化碳能溶于水,因此可在大气和海洋、河流之间进行交换。此外,碳还可以长期固定或保存在非生命系统中,如固定于煤、石油或木材中。人类对煤和石油等能源的利用,向大气中排放了大量的二氧化碳。

1.碳在非生物环境和生物体内分别以什么形式存在?

讨论

在非生物环境中主要以CO2的形式存在(还有碳酸盐)

在生物体内主要以含碳有机物的形式存在;

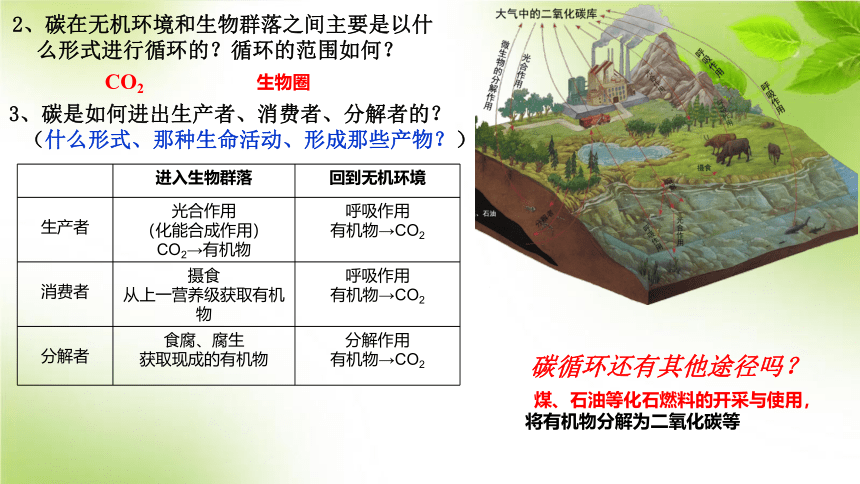

2、碳在无机环境和生物群落之间主要是以什么形式进行循环的?循环的范围如何?

CO2

生物圈

3、碳是如何进出生产者、消费者、分解者的?

(什么形式、那种生命活动、形成那些产物?)

进入生物群落 回到无机环境

生产者 光合作用 (化能合成作用) CO2→有机物 呼吸作用

有机物→CO2

消费者 摄食 从上一营养级获取有机物 呼吸作用

有机物→CO2

分解者 食腐、腐生 获取现成的有机物 分解作用

有机物→CO2

碳循环还有其他途径吗?

煤、石油等化石燃料的开采与使用,将有机物分解为二氧化碳等

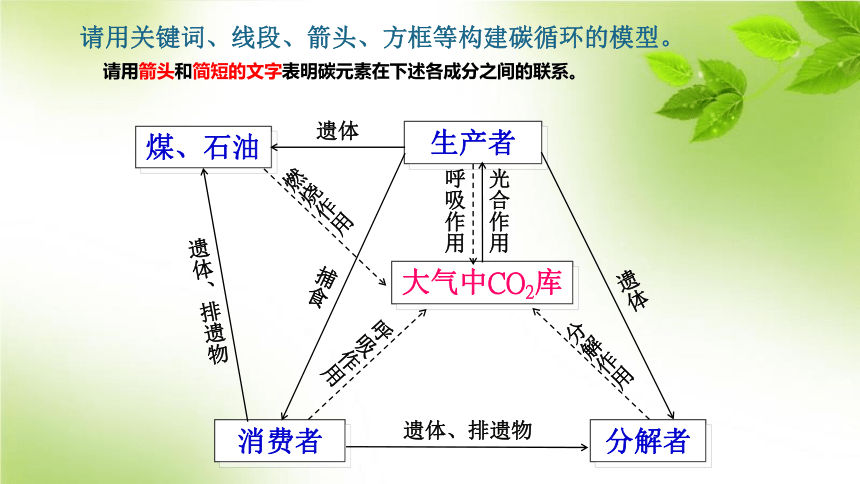

请用关键词、线段、箭头、方框等构建碳循环的模型。

生产者

消费者

分解者

大气中CO2库

煤、石油

请用箭头和简短的文字表明碳元素在下述各成分之间的联系。

呼吸作用

光合作用

捕食

呼吸作用

遗体、排遗物

遗体

分解作用

遗体

遗体、排遗物

燃烧作用

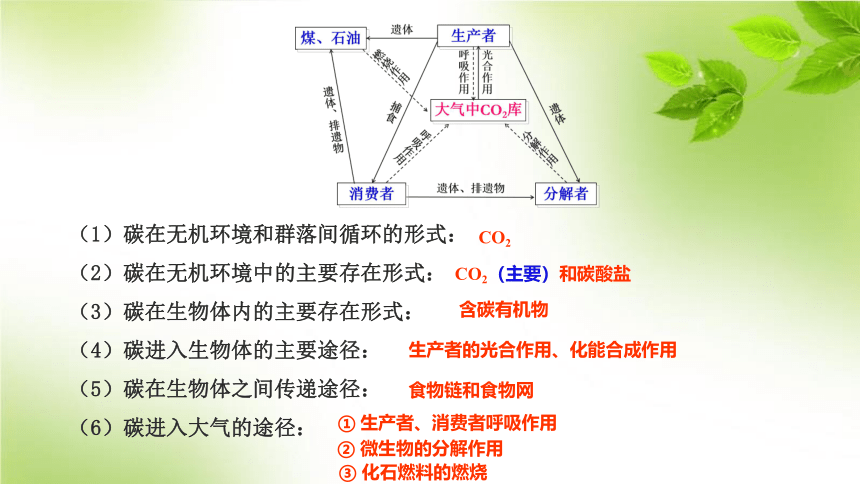

(1)碳在无机环境和群落间循环的形式:

(2)碳在无机环境中的主要存在形式:

(3)碳在生物体内的主要存在形式:

(4)碳进入生物体的主要途径:

(5)碳在生物体之间传递途径:

(6)碳进入大气的途径:

CO2

CO2(主要)和碳酸盐

生产者的光合作用、化能合成作用

食物链和食物网

含碳有机物

① 生产者、消费者呼吸作用

② 微生物的分解作用

③ 化石燃料的燃烧

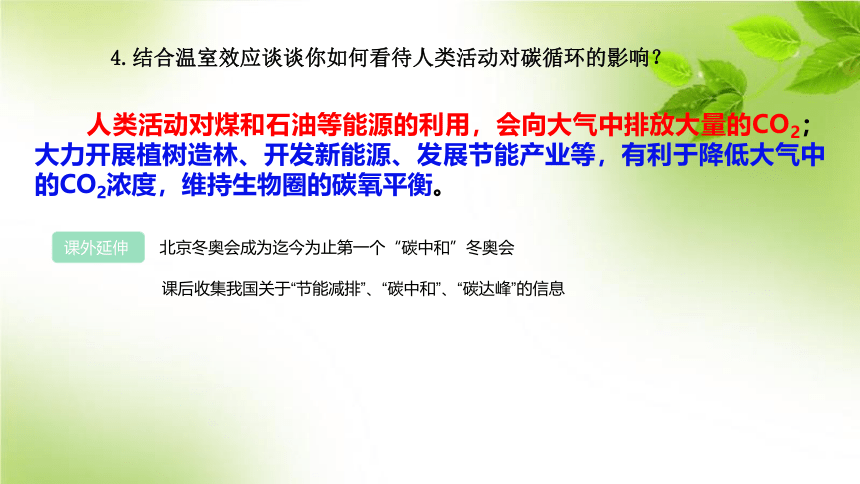

4.结合温室效应谈谈你如何看待人类活动对碳循环的影响?

人类活动对煤和石油等能源的利用,会向大气中排放大量的CO2;大力开展植树造林、开发新能源、发展节能产业等,有利于降低大气中的CO2浓度,维持生物圈的碳氧平衡。

北京冬奥会成为迄今为止第一个“碳中和”冬奥会

课外延伸

课后收集我国关于“节能减排”、“碳中和”、“碳达峰”的信息

二、生态系统的物质循环

1.物质循环的概念:

组成生物体的化学元素C、H、O、N、P、S等元素,都不断进行着从无机环境到生物群落,又从生物群落到无机环境的循环过程,这就是生态系统的物质循环。

2.物质循环概念的解读:

循环对象:

循环范围:

这里的“生态系统”是指:

物质循环的特点:

组成生物体的化学元素

生物群落与无机环境之间

生物圈

循环性、全球性

实例:氮循环

三、生物富集

实例分析——铅的富集

煤和矿石中的铅

空气中的铅颗粒

土壤、水体中的铅

生产者、浮游动物

各级消费者

燃烧冶炼

降雨

吸收

捕食

积累

最高营养级含铅量最高

铅在生物体内的浓度沿食物链不断升高

思考

1.什么样的物质会出现富集现象?

2.为什么这些物质会出现富集现象?

重金属和人工合成的有机物

①富集物质在环境和生物体中存在形式是比较稳定的;

②富集物质必须是生物体能够吸收的且不易排出的;

③富集物质在生物代谢过程中是不易被分解的;

1、概念:

2、物质:

3、特点:

生物体从周围环境吸收、积蓄某种元素或难以降解的化合物,使其在机体内浓度超过环境浓度的现象,称作生物富集。

重金属:如铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)

人工合成的有机物:如DDT、六六六

①具有全球性

②有害物质在生物体内的浓度会沿食物链不断升高

水

植物

小鱼

大鱼

鱼鹰

4、生物富集的危害:

在生物体内形成积累性中毒

谈谈你对生物富集现象的认识

四、 能量流动和物质循环的关系

物质

能量

构成宇宙间一切物体的实物和场,世界上所有的实体都是物质,除这些实物之外,光、电磁场等也是物质,它们是以场的形式出现的物质。物质的种类形态万千,物质的性质多种多样,物质是不依赖于人类的意识而存在并能为人类的意识所反映的客观实在。

质量的时空分布可能变化程度的度量,用来表征物理系统做功的本领。能量以多种不同的形式存在。不同形式的能量之间可以通过物理效应或化学反应而相互转化。

无机环境

生产者

消费者

分解者

能量

光能

热能

热能

热能

单向不循环

CO2

反复循环

物质

能量流动 物质循环

特点

范围

联系

单向流动逐级递减

反复循环、全球性

生态系统的各营养级

生物圈

能量的固定、储存、转移和释放,离不开物质的合成和分解;物质是能量的载体,能量是物质循环的动力。

1.实验原理: 土壤中存在种类、数目繁多的细菌、丝状真菌和呈放射状的放线菌,它们在生态系统中的成分为分解者。分解速度主要与环境温度和湿度有关。

2.参考案例1

提出问题

实验假设

实验设计 自变量

实验组

对照组

实验现象

结论分析

落叶是在土壤微生物的作用下腐烂的吗?

落叶在土壤微生物的作用下可以腐烂

土壤中是否含微生物

对土壤高温处理(灭菌)

对土壤不做任何处理(自然状态)

探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

3.参考案例2

提出问题

实验假设

实验设计 自变量

实验组

对照组

实验现象 加入 碘液 A1

B1

加入斐林试剂 A2

B2

结论分析

土壤微生物能分解淀粉吗?

土壤微生物能分解淀粉

土壤中是否含有分解淀粉的微生物

A杯中加入适量淀粉糊+30mL土壤浸出液

B杯中加入等量淀粉糊+30mL蒸馏水

1. 配置土壤浸出液

2.实验组和对照组的处理

淀粉糊

加入土壤浸出液

加入碘液

A

B

加入蒸馏水

A1

A2

B1

B2

加入碘液

加入斐林试剂

加入斐林试剂

不变蓝

出现砖红色沉淀

变蓝

结论: 土壤浸出液中的微生物能分解淀粉

不出现砖红色沉淀

第三章 生态系统及稳定性

第3节 生态系统的物质循环

胡杨是荒漠地区特有的珍贵森林资源,被人们誉为““沙漠守护神”,具有重要的生态价值,主要分布在新疆、甘肃、青海等地。它树形优美,耐旱耐涝,生命顽强,更有着“三千年不死,死后三千年不倒,倒后三千年不朽”的传说。

讨论: 1.胡杨死亡后,为什么很长时间都没有腐烂?

2.有研究表明,长有胡杨的荒漠土壤一般比草原的贫瘠,这是为什么?

缺乏分解者

生物总量少

土壤中可供分解者分解的动植物遗体等很少

胡杨还会从土壤中吸收营养物质

土壤贫瘠

从物质循环的角度思考问题

一、碳循环

分析碳循环的过程

二氧化碳能溶于水,因此可在大气和海洋、河流之间进行交换。此外,碳还可以长期固定或保存在非生命系统中,如固定于煤、石油或木材中。人类对煤和石油等能源的利用,向大气中排放了大量的二氧化碳。

1.碳在非生物环境和生物体内分别以什么形式存在?

讨论

在非生物环境中主要以CO2的形式存在(还有碳酸盐)

在生物体内主要以含碳有机物的形式存在;

2、碳在无机环境和生物群落之间主要是以什么形式进行循环的?循环的范围如何?

CO2

生物圈

3、碳是如何进出生产者、消费者、分解者的?

(什么形式、那种生命活动、形成那些产物?)

进入生物群落 回到无机环境

生产者 光合作用 (化能合成作用) CO2→有机物 呼吸作用

有机物→CO2

消费者 摄食 从上一营养级获取有机物 呼吸作用

有机物→CO2

分解者 食腐、腐生 获取现成的有机物 分解作用

有机物→CO2

碳循环还有其他途径吗?

煤、石油等化石燃料的开采与使用,将有机物分解为二氧化碳等

请用关键词、线段、箭头、方框等构建碳循环的模型。

生产者

消费者

分解者

大气中CO2库

煤、石油

请用箭头和简短的文字表明碳元素在下述各成分之间的联系。

呼吸作用

光合作用

捕食

呼吸作用

遗体、排遗物

遗体

分解作用

遗体

遗体、排遗物

燃烧作用

(1)碳在无机环境和群落间循环的形式:

(2)碳在无机环境中的主要存在形式:

(3)碳在生物体内的主要存在形式:

(4)碳进入生物体的主要途径:

(5)碳在生物体之间传递途径:

(6)碳进入大气的途径:

CO2

CO2(主要)和碳酸盐

生产者的光合作用、化能合成作用

食物链和食物网

含碳有机物

① 生产者、消费者呼吸作用

② 微生物的分解作用

③ 化石燃料的燃烧

4.结合温室效应谈谈你如何看待人类活动对碳循环的影响?

人类活动对煤和石油等能源的利用,会向大气中排放大量的CO2;大力开展植树造林、开发新能源、发展节能产业等,有利于降低大气中的CO2浓度,维持生物圈的碳氧平衡。

北京冬奥会成为迄今为止第一个“碳中和”冬奥会

课外延伸

课后收集我国关于“节能减排”、“碳中和”、“碳达峰”的信息

二、生态系统的物质循环

1.物质循环的概念:

组成生物体的化学元素C、H、O、N、P、S等元素,都不断进行着从无机环境到生物群落,又从生物群落到无机环境的循环过程,这就是生态系统的物质循环。

2.物质循环概念的解读:

循环对象:

循环范围:

这里的“生态系统”是指:

物质循环的特点:

组成生物体的化学元素

生物群落与无机环境之间

生物圈

循环性、全球性

实例:氮循环

三、生物富集

实例分析——铅的富集

煤和矿石中的铅

空气中的铅颗粒

土壤、水体中的铅

生产者、浮游动物

各级消费者

燃烧冶炼

降雨

吸收

捕食

积累

最高营养级含铅量最高

铅在生物体内的浓度沿食物链不断升高

思考

1.什么样的物质会出现富集现象?

2.为什么这些物质会出现富集现象?

重金属和人工合成的有机物

①富集物质在环境和生物体中存在形式是比较稳定的;

②富集物质必须是生物体能够吸收的且不易排出的;

③富集物质在生物代谢过程中是不易被分解的;

1、概念:

2、物质:

3、特点:

生物体从周围环境吸收、积蓄某种元素或难以降解的化合物,使其在机体内浓度超过环境浓度的现象,称作生物富集。

重金属:如铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)

人工合成的有机物:如DDT、六六六

①具有全球性

②有害物质在生物体内的浓度会沿食物链不断升高

水

植物

小鱼

大鱼

鱼鹰

4、生物富集的危害:

在生物体内形成积累性中毒

谈谈你对生物富集现象的认识

四、 能量流动和物质循环的关系

物质

能量

构成宇宙间一切物体的实物和场,世界上所有的实体都是物质,除这些实物之外,光、电磁场等也是物质,它们是以场的形式出现的物质。物质的种类形态万千,物质的性质多种多样,物质是不依赖于人类的意识而存在并能为人类的意识所反映的客观实在。

质量的时空分布可能变化程度的度量,用来表征物理系统做功的本领。能量以多种不同的形式存在。不同形式的能量之间可以通过物理效应或化学反应而相互转化。

无机环境

生产者

消费者

分解者

能量

光能

热能

热能

热能

单向不循环

CO2

反复循环

物质

能量流动 物质循环

特点

范围

联系

单向流动逐级递减

反复循环、全球性

生态系统的各营养级

生物圈

能量的固定、储存、转移和释放,离不开物质的合成和分解;物质是能量的载体,能量是物质循环的动力。

1.实验原理: 土壤中存在种类、数目繁多的细菌、丝状真菌和呈放射状的放线菌,它们在生态系统中的成分为分解者。分解速度主要与环境温度和湿度有关。

2.参考案例1

提出问题

实验假设

实验设计 自变量

实验组

对照组

实验现象

结论分析

落叶是在土壤微生物的作用下腐烂的吗?

落叶在土壤微生物的作用下可以腐烂

土壤中是否含微生物

对土壤高温处理(灭菌)

对土壤不做任何处理(自然状态)

探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

3.参考案例2

提出问题

实验假设

实验设计 自变量

实验组

对照组

实验现象 加入 碘液 A1

B1

加入斐林试剂 A2

B2

结论分析

土壤微生物能分解淀粉吗?

土壤微生物能分解淀粉

土壤中是否含有分解淀粉的微生物

A杯中加入适量淀粉糊+30mL土壤浸出液

B杯中加入等量淀粉糊+30mL蒸馏水

1. 配置土壤浸出液

2.实验组和对照组的处理

淀粉糊

加入土壤浸出液

加入碘液

A

B

加入蒸馏水

A1

A2

B1

B2

加入碘液

加入斐林试剂

加入斐林试剂

不变蓝

出现砖红色沉淀

变蓝

结论: 土壤浸出液中的微生物能分解淀粉

不出现砖红色沉淀