教科版(2017秋)科学五年级下册第四单元热【新版 知识梳理及精典考题】

文档属性

| 名称 | 教科版(2017秋)科学五年级下册第四单元热【新版 知识梳理及精典考题】 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 4.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2022-02-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

【新版 知识梳理及精典考题】

五年级科学下册

4.1温度与水的变化(教科版)

基础知识梳理

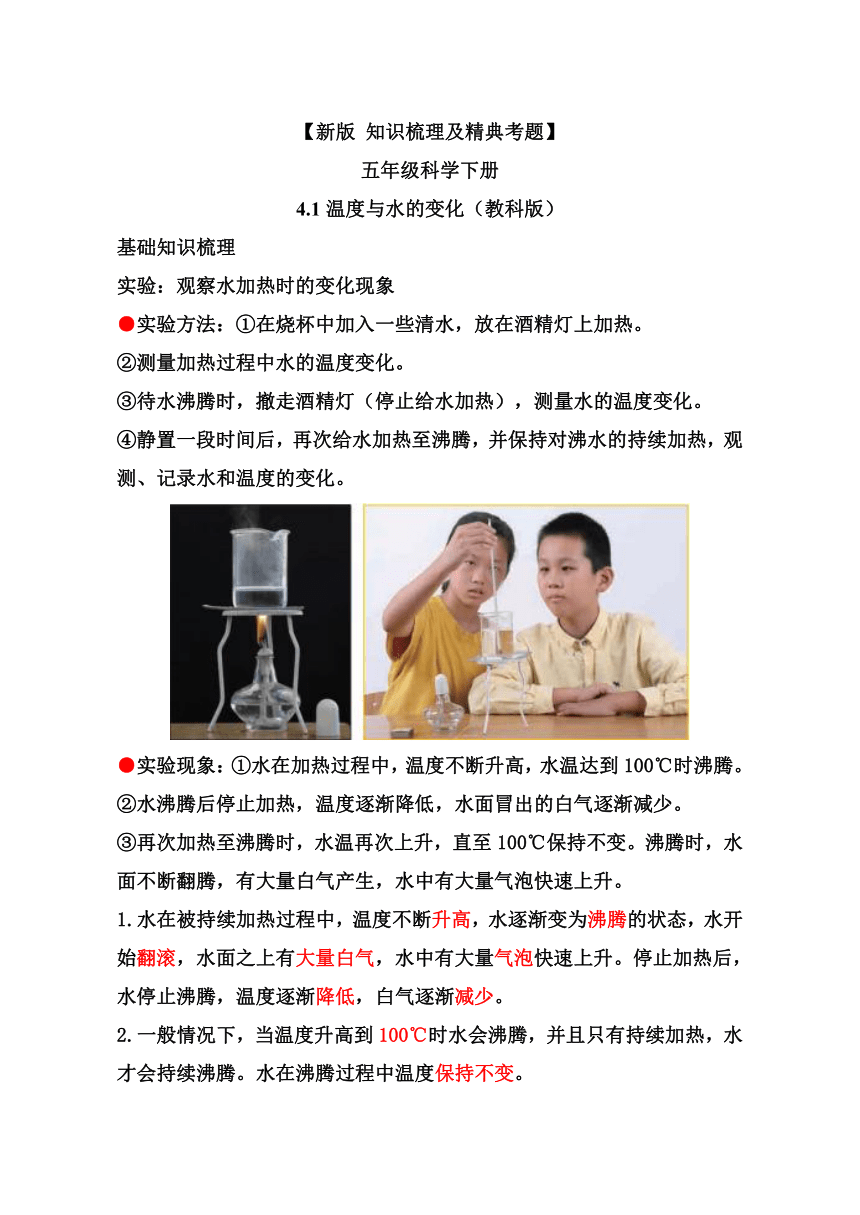

实验:观察水加热时的变化现象

●实验方法:①在烧杯中加入一些清水,放在酒精灯上加热。

②测量加热过程中水的温度变化。

③待水沸腾时,撤走酒精灯(停止给水加热),测量水的温度变化。

④静置一段时间后,再次给水加热至沸腾,并保持对沸水的持续加热,观测、记录水和温度的变化。

●实验现象:①水在加热过程中,温度不断升高,水温达到100℃时沸腾。

②水沸腾后停止加热,温度逐渐降低,水面冒出的白气逐渐减少。

③再次加热至沸腾时,水温再次上升,直至100℃保持不变。沸腾时,水面不断翻腾,有大量白气产生,水中有大量气泡快速上升。

1.水在被持续加热过程中,温度不断升高,水逐渐变为沸腾的状态,水开始翻滚,水面之上有大量白气,水中有大量气泡快速上升。停止加热后,水停止沸腾,温度逐渐降低,白气逐渐减少。

2.一般情况下,当温度升高到100℃时水会沸腾,并且只有持续加热,水才会持续沸腾。水在沸腾过程中温度保持不变。

3.当温度下降到0℃以下时,水开始结冰,从液体状态变成固体状态;当温度上升到0℃以上时,冰会融化,从固体状态变成液体状态。

★常考题型★

判断题

1.给水加热的过程中,水的温度不变。( × )

2.水沸腾后,如果不持续加热,就不会持续沸腾。( √ )

3.当水沸腾时,可以观察到水中有气泡产生,水面上会产生大量白气,水温持续上升。( × )

4.用酒精灯加热水时,应该用外焰加热,因为外焰温度最高。( √ )

选择题

1.一般情况下,水沸腾时的温度是( C )。

A.80℃

B.90℃

C.100℃

2.下列不是水在加热过程中出现的现象是( B )。

A.水面有白气出现

B.沸腾时没有气泡出现

C.温度计示数不断升高

3.( A )的变化会使水的状态发生变化。

A.温度

B.容器

C.质量

4.某一天,小萌观察到河水结冰了,那天的温度可能是( C )。

A.5℃

B.1℃

C.-4℃

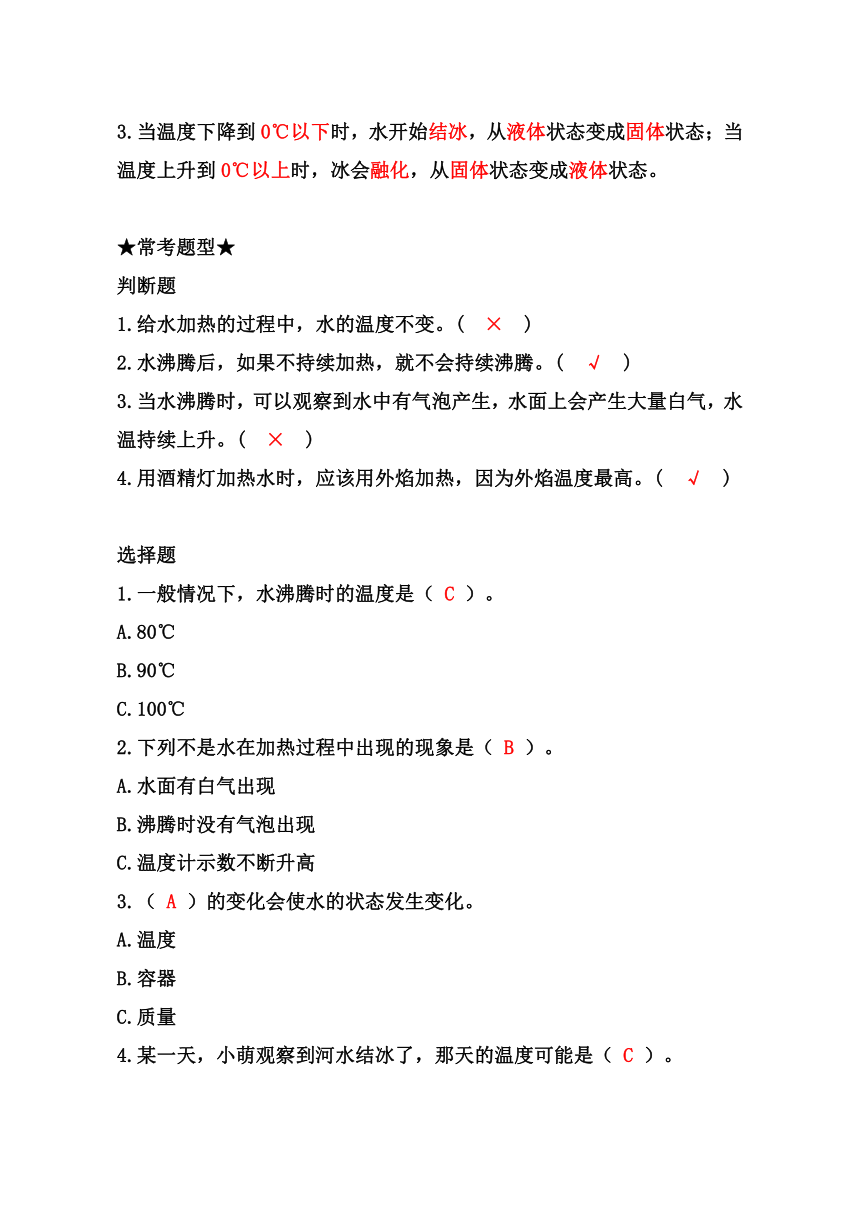

5.使用温度计测量水的温度,下列操作正确的是( B )。

B. C.

6.关于水的沸腾,下列说法正确的是( B )。

A.水量的多少影响水沸腾时的温度

B.水沸腾时,停止加热,水的沸腾也会停止

C.水沸腾时,继续加热,温度会升高

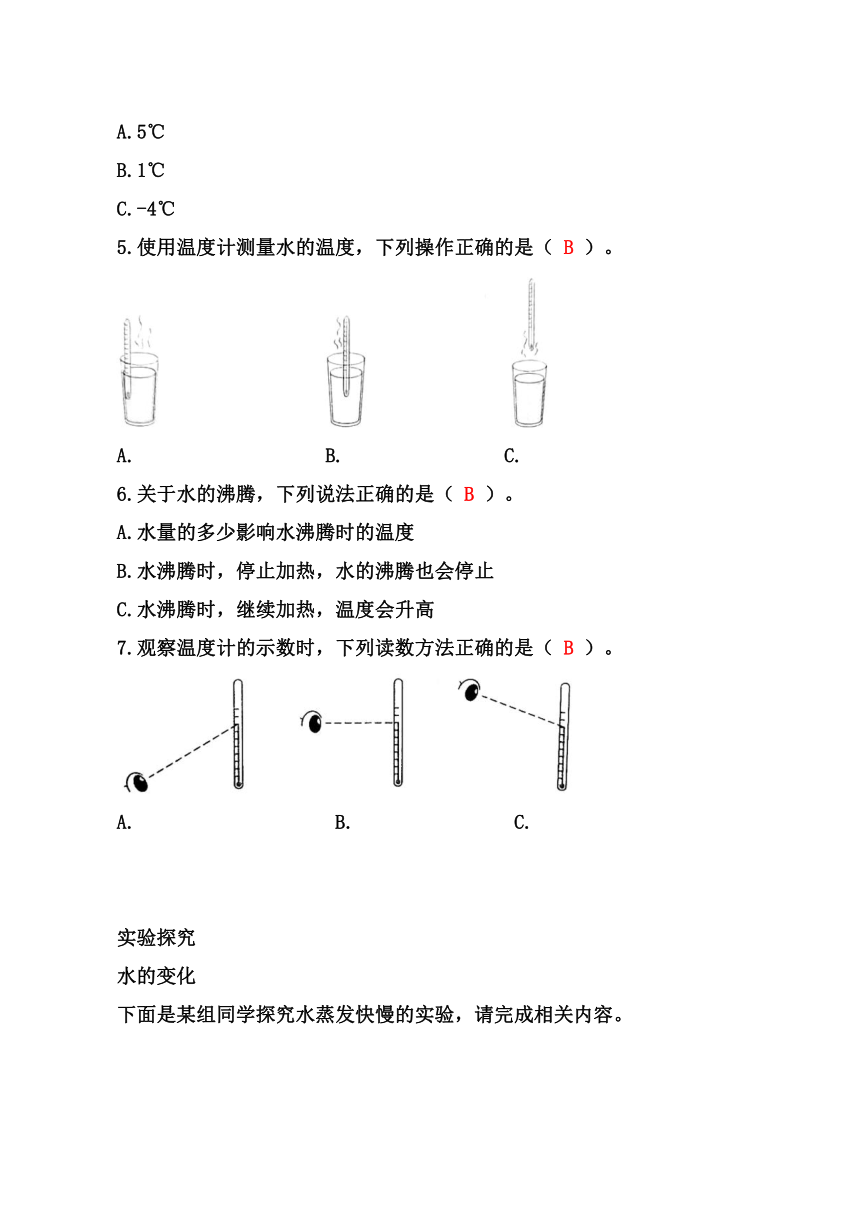

7.观察温度计的示数时,下列读数方法正确的是( B )。

B. C.

实验探究

水的变化

下面是某组同学探究水蒸发快慢的实验,请完成相关内容。

(1)向两个大小相同的杯子里加入等量的水,标出水的液面位置。

(2)用酒精灯加热其中一个杯子,另一个置于常温下。十分钟后,观察到1号杯子里的水( C ),2号杯子里的水( A )。

A.变少了

B.变多了

C.没什么变化

(3)用温度计测量水的温度,发现1号杯子里的水温度低,2号杯子里的水温度高,这说明温度越高,水蒸发得越快。

(4)如果在2号杯子上加一个玻璃盖子,可以观察到玻璃盖子的( A )有小水珠。

A.里面

B.外面

C.里外都有

(5)上题中小水珠形成的原因是水蒸发成水蒸气,水蒸气遇到冷的玻璃盖子凝结成小水珠。

(6)继续加热2号杯子直到水沸腾,此时可以观察到的现象是( C )。

A.温度计示数为110℃

B.水中气泡静止不动

C.水面之上有大量白气

4.2水的蒸发和凝结(教科版)

基础知识梳理

1.在生活中,我们经常能看到水蒸发成水蒸气、水蒸气又凝结成水的现象,水和水蒸气的互相变换与温度有关。

2.水蒸发的现象:湿衣服晾干了,水洼里的水变干了。

3.水蒸气凝结的现象:早晨草地上的露珠,刚洗完澡后浴室的玻璃上有水珠。

实验:水的蒸发和凝结

※探究水蒸发快慢与温度高低的关系

●实验方法:①向两个大小相同的烧杯里分别倒入相同质量的水。

②将其中一杯水用酒精灯加热至80℃,另一杯水加热至40℃。

③各放置5分钟,用电子秤称量每杯水的质量观察并比较水量减少得多少。

●实验现象:温度为80℃的水质量小,水量减少得多;温度为40℃的水质量大,水量减少得少。

实验结论:温度越高,水蒸发 得越快。

※观察水蒸气的凝结现象

●实验方法:①在玻璃杯内加入冰块,用干布将玻璃杯外壁擦拭干净,静置一会儿,观察玻璃杯外壁有什么现象,并记录玻璃杯内外温度计的读数。

②在装有冰块的玻璃杯内再加入一些食盐,继续观察玻璃杯外壁有什么现象,并记录两支温度计的读数。

●实验现象:①加入冰块后,玻璃杯外壁出现小水珠,玻璃杯内温度计的读数为-2℃,杯外为20℃。

②加入食盐后,玻璃杯外壁上的小水珠变多,玻璃杯内温度计的读数为-8℃,杯外为20℃。

●实验结论:空气中的水蒸气遇冷凝结成小水珠,加入食盐后温度降低,导致小水珠变多。

4.云、雾、霜、雪的形成原因

云 雾 霜 雪

云是水蒸气受冷形成的小水珠成小冰晶,飘浮在高空。

雾是水蒸气受冷凝结而成的小水珠,飘浮在低空。

霜是低空的水蒸气在0 ℃以下受冷形成的小冰晶。

雪是高空的水蒸气在0℃以下受冷形成的小冰晶。

★常考题型★

判断题

1.水可以变成水蒸气,水蒸气也可以变成水。( √ )

2.湿衣服被太阳晒一天就变干了,是因为衣服上的水被太阳吸收了。( × )

3.观察水蒸气的凝结现象时,在冰里加入一些食盐可以加速升温。( × )

解析:向冰中加入一定量的食盐,可以加快冰的融化。当固态的冰向液态的水转化时,需要从周围的环境中吸收热量,从而达到加速降温的目的。

4.露水、白云、雾气都是由水蒸气遇冷凝结形成的。( √ )

选择题

1.用湿布擦黑板,过了一会儿,水干了,这是( A )现象。

A.蒸发

B.冷却

C.凝结

2.水蒸气在( B )的情况下能凝结成小水珠。

A.受热

B.受冷

C.吸收热量

3.对于我们周围水的蒸发现象,下列说法错误的是( C )。

A.无处不在

B.随时都在进行

C.容器盖上盖子水就不会蒸发了

4.为了让烧杯中的水蒸发得更快,我们可以( C )。

A.向烧杯中加入冰块

B.向烧杯中加入食盐

C.用酒精灯加热烧杯

5.湿衣服晾在太阳下比晾在阴凉处干得快,这是因为( A )。

A.太阳下温度高,水蒸发得快

B.水被太阳吸收了

C.以上两个原因均有

6.常温下,取三只相同的玻璃杯,第一只杯中装冰块,第二只杯中装自来水,第三只杯中什么也不加。下列说法正确的是( C )。

A.三只杯子的外壁都会出现小水珠

B.装自来水的杯子外壁会出现小水珠,这是因为杯中的水渗出来了

C.装冰块的杯子外壁会出现小水珠这是因为玻璃怀温度低,空气中的水蒸气遇冷凝结成了看得见的小水珠

4.3温度不同的物体相互接触(教科版)

基础知识梳理

实验:观察温度不同的水相互接触后的温度变化

●实验方法:①取一定量20℃左右的凉水装在试管中。

②取一只大烧杯,倒入三分之二杯60 ℃左右的热水,然后将盛有凉水的试管下端浸入热水中。

③用两支温度计分别测量试管中的凉水和烧杯中的热水的温度变化情况,每间隔一定时间记录读数。

●实验现象:

温度变化记录表

凉水的温度逐渐上升,热水的温度逐渐下降,最后二者趋于接近。

1.温度不同的物体相互接触时,热量会从高温物体传向低温物体,导致高温物体温度下降,低温物体温度升高,直至两个物体温度相同。

2.在“观察温度不同的水相互接触后的温度变化”的实验中,试管中的凉水从烧杯中的热水中吸收热量,温度上升;烧杯中热水的热量向试管中的凉水传递,温度下降。当凉水和热水温度相同后,凉水无法继续吸收热量,二者的温度在室温的影响下同时下降,直至与室温相同。

3.生活中可以使用感温纸带、感温粉末等来感知温度。感温粉末遇热颜色变浅,可以把感温粉末加入水中,通过观察颜色的变化来观察温度的变化。

★常考题型★

判断题

1.将一盒牛奶放在热水中后 ,牛奶的温度会一直上升。( × )

解析:牛奶的温度会逐渐上升,热水的温度会逐渐下降,当二者温度相同时,牛奶的温度不再上升,会在环境的影响下而下降。

2.测量水温时,可以直接将温度计放入试管和烧杯中,不需要用手提着。( × )

解析:温度计的液泡不能接触容器的底和侧壁。

3.当水温与周围环境的温度一样时,水温便不会再下降了。( √ )

选择题

1.把感温粉末加入水中,如果观察到感温粉末的颜色变浅,这说明水的温度( A )。

A.比较高

B.比较低

C.无法确定

2.向一只大烧杯中倒入三分之二杯60 ℃的热水,将盛有一定量20℃凉水的试管下端浸入热水中,用温度计分别测量试管中的凉水和烧杯中的热水的温度变化情况。据此回答下列问题:

(1)十分钟后观察到热水的温度为45℃,那么此时凉水的温度可能是( B )。

A.18℃

B.28℃

C.48℃

(2)三十分钟后再次测量热水和凉水的温度,可以观察到二者温度( C )。

A.相差很大

B.热水温度低于凉水

C.大致相同

(3)如果此时室温是23℃,那么一小时后热水和凉水的温度是( B )。

A.20℃

B.23℃

C.50℃

4.4热在金属中的传递(教科版)

基础知识梳理

1.将牛奶包浸在热水中,牛奶会慢慢热起来,热水把热量传给了牛奶。喝汤时,将金属勺浸在热汤中,热汤把热量传给了金属勺的勺口,热量沿着金属勺慢慢地向末端传递,过一会儿,勺柄也热起来了。

实验:观察热在金属中的传递

※观察热在金属条中的传递

●实验方法:①在一根金属条表面均匀涂上蜡(或感温油墨),然后将金属条固定在支架上。

②用火加热金属条的中部,观察金属条上蜡(或感温油墨)的变化。

●实验现象:金属条中部的蜡先开始熔化(感温油墨颜色变浅),过了一会儿,金属条两端的蜡同时熔化(感温油墨颜色同时变浅)。

●实验结论:酒精灯火焰的热先传到金属条中部,热再沿着金属条向两端传递。这说明热从较热的一端逐步传递到较冷的一端。

※观察热在金属圆片中的传递

●实验方法:①在涂有蜡(或感温油墨)的金属圆片边缘的一个点上加热,观察蜡(或感温油墨)的变化情况,推测热在金属圆片中是怎样传递的。

②在涂有蜡(或感温油墨)的金属圆片的中心加热,观察蜡(或感温油墨)的变化情况,推测热在金属圆片中是怎样传递的。

在边缘加热 在中心加热

实验现象:

在边缘加热:蜡从加热处开始熔化,热从加热处向四周传递;

在中心加热:蜡从中心开始熔化,热从中心向四周传递。

●实验结论:热在金属圆片中是从较热的部位传递到较冷的部位。

2.热可以从一个物体传递给另一个物体(如酒精灯火焰的热传给金属条、金属圆片等),或者从物体的一部分传递到另一部分( 如热从金属条的一端传递到另一端,从金属圆片的中心向四周传递等),这个过程叫热传递,热传递是一个从热源中心向四周各个方向逐渐扩散的过程。

3.三种热传递方式

(1)热传导:通过直接接触将热从一个物体传递给另一个物体,或者从物体的一部分传 递到另一部分的过程。

(2)热对流:流体各部分之间发生相对运动时,使热量由高温物体转移到低温物

体的过程。

(3)热辐射:热量以电磁波的形式从一个物体传给其他物体的过程。

4.在金属条和金属圆片中热的传递方式都是热传导。

★常考题型★

判断题

1.热总是从冷的部位向热的部位传递。( × )

2.不同物体之间不会发生热传导。( × )

3.在竖直的金属条中部加热,只会向上传递。( × )

4.勺子插在热水中,勺子的水上部分也会渐渐地热起来。( √ )

选择题

1.热在金属圆片中的传递方向是( C )。

A.向左

B.向右

C.向四周

2.热传导现象一般发生 在固体中,其产生条件不包括( C )。

A.物体要直接接触

B.要有温度差

C.必须在物体中心处加热

3.在金属条的中部加热,热传递的方向是( C )。

A.不确定

B.向一端传递

C.向两端传递

4.下列现象中,由于热传递使物体的温度升高的是( C )。

A.用毛巾反复摩擦皮肤时感到热

B.将铁丝反复弯折几次,弯折处会发热

C.用热水袋暖手,手会感到热

解析:A、B两项都属于摩擦生热,C项属于热传递。

5.用酒精灯给金属条或金属圆片加热,最先热的地方为( B )。

A.金属条或金属圆片的中心位置

B.离酒精灯火焰最近的位置

C.离酒精灯火焰最远的位置

实验探究

热的传递

如图所示,小科在一段铁丝上每隔一定距离用蜡粘上一根火柴,将铁丝固定在铁架台上,火柴都向下悬挂,用酒精灯给铁丝的一端加热,观察哪端的火柴先掉下来。

(1)小明研究的问题是( B )。

A.金属会热胀冷缩吗

B.热在金属中是怎样传递的

C.金属和木头哪个传热本领大

(2)实验中选用蜡粘火柴的主要原因是( C )。

A.蜡遇火不会燃烧

B.蜡是热的不良导体

C.蜡遇热会熔化

(3)实验中要用酒精灯的( A )加热。

A.外焰

B.内焰

C.焰心

(4)实验中铁丝上的火柴的主要作用是( B )。

A.火柴会燃烧,能帮助我们看清传热的方向

B.火柴掉下的顺序能帮助我们看清传热的方向

C.火柴的颜色会改变,能帮助我们看清传热的方向

(5)如果热是从物体温度高的一端传向温度低的一端,我们能观察到的现象是( C )。

A.五根火柴同时掉下来

B.离酒精灯最远的火柴先掉下来

C.离酒精灯最近的火柴先掉下来

4.5热在水中的传递(教科版)

基础知识梳理

实验:探索热在水中是如何传递的

※观察试管中的水是如何传热的

●实验方法:①在一根细长的试管中加入约三分之一容量的清水,在清水中加入一些感温粉末,搅拌均匀。

②用酒精灯给试管底部一侧加热,观察水的流动及颜色变化。

●实验现象:试管底部水的颜色首先变浅,侧壁A处颜色逐渐变浅,侧壁B处随后变浅,最后整个试管中的水颜色均变浅。水的流动如图中箭头所示。

※观察烧杯中的水是如何传热的

●实验方法:①在一只大烧杯内注入约三分之一容量的清水。②用滴管吸取红墨水,伸入到水下待加热的地方,挤出2滴红墨水。

③用酒精灯给烧杯底部一侧加热,观察加热后的水是怎么流动的,以及水中的颜色怎样变化。

●实验现象:加热处的红墨水逐渐散开,向上浮动,散到烧杯右侧,然后下沉,最后整杯水变红。

1.液体(或气体)受热上升、遇冷下降,使冷、热液体(或气体)相互混合,这种传热方式叫热对流。热在液体和气体中的主要传递方式是热对流。

2在烧杯底部的一侧加热,烧杯内的水都会变热,热的传递过程如图中箭头所示。

3.冬天,我们在房间里使用取暖器时,取暖器周围的空气先热起来,热空气上升,房间里上部的冷空气下降变热,冷、热空气的相对流动使房间里的空气全部变热,如图所示。

★常考题型★

判断题

1.烧杯中的水主要通过热传导的方式由底部往上逐渐变热。( × )

2.液体或气体受热后会发生流动,靠流动传递热的方式叫热对流。( √ )

选择题

1.热在固体中的传递方式是( C ), 在液体和气体中的传递方式是( A )。

A.热对流

B.热辐射

C.热传导

2.取暖器一般安放在房间的( C )。

A.上部

B.中部

C.下部

3.热在( B )中以热对流的方式传递。

A.木头

B.酒精

C.玻璃

4.我们通常利用酒精灯火焰的( A )给物体加热。

A.外焰

B.内焰

C.焰心

5.在夏季烈日下,我们的头发摸上去很热,这种热传递的方式是( C )。

A.热传导

B.热对流

C.热辐射

解析:太阳向地球传递热的方式是热辐射。

简答题

将木屑倒入烧杯的水中,对烧杯进行加热,试描述木屑的运动状态。

烧杯底部的水受热上升时会带动少量的木屑一起上升,烧杯其余部位的冷水会下降填补空间,又把上升的木屑带下来。随着水温的升高,冷、热水交换的速度加快了,带动着大量的木屑不停地,上升、下降。

4.6哪个传热快(教科版)

基础知识梳理

实验:比较不同材料的导热性能

※比较木勺、塑料勺、金属勺传热的快慢

●实验方法:①准备相同大小的木勺、 塑料勺、金属勺,在三种勺子的勺柄中段涂上蜡(或感温油墨),晾干。

②在烧杯中加入约100毫升开水,将三种不同材质勺子的勺部同时浸入热水中,观察勺柄上蜡(或感温油墨)的变化。

●实验现象: 金属勺勺柄上的蜡熔化最快,塑料勺次之,木勺最慢。

●实验结论: 不同材料制成的物体,导热性能 不同。金属勺传热最快,塑料勺次之,木勺最慢。

※比较铜、铝、铁传热的快慢

●实验方法:①准备三根粗细、长短相同的铜、铝、铁棒,分别涂上蜡(或感温油墨),晾干。

②用酒精灯加热三根金属棒,观察蜡(或感温油墨)的变化。

●实验现象:铜棒上的蜡熔化最快,铝次之,铁最慢。

●实验结论:钢传热最快,铝次之,铁最慢。

1.不同的材料传热的快慢不同,金属材料传热比较快,塑料和木头材料传热比较慢。

2.像金属这样导热性能好的物质叫热的良导体,像塑料、木头这样导热性能差的物质叫热的不良导体。

3.一般来说,金属都是热的良导体,金属中最善于传热的是银,其次是铜和铝。

4.电饭煲内胆炒菜用的锅等需要有很强的传热本领,因此大多用金属材料制造;而锅铲、汤勺、漏勺、铁锅等的把手以及隔热垫则大多用塑料、木头等热的不良导体制造,以免烫伤手。

★常考题型★

判断题

1.一般情况下,金属传热的本领比木头强。( √ )

2.为了增强热传递,电饭锅全部是利用容易传热的材料制成的。( × )

解析:把手等部位要用塑料等不易传热的材料制造,以免烫伤手。

3.热的良导体用途广泛,热的不良导体用处不大。( × )

解析:热的良导体与热的不良导体在生活中都有广泛的用途。

4.空气是热的不良导体,水是热的良导体。( × )

解析:液体除了水银外,都不善于传热,气体比液体更不善于传热。

选择题

1.下列物质中,传热性能最好的是( A ),最差的是( C )。

A.铁

B.水

C.空气

2.家里的炒锅、高压锅等,绝大多数是用金属制成的,这是因为金属是( A )。

A.热的良导体

B.热的不良导体

C.重量轻,价格便宜

3.下列材料中, 最适合用来制作锅铲 手柄的是( C )。

A.铜

B.不锈钢

C.木头

简答题

如图所示是一条呈“M”形 的铁丝,在H点处用酒精灯加热,A、B、C、D、E、F各点上的蜡会先后熔化,请写出各点蜡熔化的顺序。

D→C→E→B→F→A

4.7做个保温杯(教科版)

基础知识梳理

1.比较哪杯水凉得慢

(1)在容量大小差不多的不锈钢杯、陶瓷杯、塑料杯中,分别倒入同样多、相同温度的热水。

(2)不锈钢杯里的水凉得最快,这是因为不锈钢是热的良导体,传热快,散热也快;陶瓷杯里的水凉得最慢,这是因为陶瓷是热的不良导体,传热慢,散热也慢。

实验:怎样使杯中的热水凉得慢些

●实验方法:①五个杯子的保温方法如下图所示,将五个杯子放置在同一张桌子上。

②同时在五个杯子中加入相同温度、等量的热水。

③同时测量、记录各个杯子里水的初始温度。

④10分钟后再次同时测量各个杯子里水的温度,并完成实验记录。

●实验现象:

●实验结论:无盖的杯子保温效果最差,杯子加盖并嵌入泡沫塑料中的方法保温效果最好。

制作保温杯的设计方案:自制保温杯可采用双层结构(如图)。内胆和外壳可以采用玻璃、陶瓷等热的不良导体。填充材料可采用泡沫塑料、棉质物、羽绒等保温材料。

3.保温杯只能起到尽量减慢热传递的作用,但事实上还是会发生热量的传递。

(1)当保温杯内水的温度高于外界温度时,保温杯所起到的作用是减缓杯内热量的流失。

(2)当保温杯内水的温度低于外界温度时,保温杯所起到的作用是减缓外界热

量进入杯内。

4.保温瓶内胆原理图

★常考题型★

判断题

1.茶杯上的盖子有利于保持茶水的温度。( √ )

2.保温杯能保持杯内的水温一直不变。( × )

3.因为人穿衣服会感觉热,所以雪糕被棉被包裹很快就会融化。( × )

4.传热性能好的物体,保温性能也一定好。( × )

选择题

1.下面各种物质中最适合做保温材料的是( C )。

A.铁

B.铜

C.泡沫塑料

2.盖上保温杯的盖子有利于保持水温,主要是因为减缓了( A )。

A.热传导和热对流

B.热运动

C.热辐射

3.下列实例中用来避免热传递的是( C )。

A.汽车发动机的散热片

B.电熨斗的金属底板

C.热水瓶的玻璃内胆

4.冬天多穿衣服能感觉暖和,这是因为衣服( B )。

A.传热快,散热快

B.传热慢,散热慢

C.传热慢,散热快

5.市面上有一种新型面料“太空棉”,科学家将一杯水用“太空棉”包好,放入零下30摄氏度的冰柜中,6个小时后水都没有结冰。下列说法错误的是( B )。

A.“太空棉”可以用来缝制御寒衣物

B.“太空棉”是热的良导体

C.空调房的隔热窗帘可以用“太空棉”制作

6.外卖员一般将外卖用泡沫箱装起来(如图),这样做的目的是( C )。

A.泡沫箱比较坚固

B.泡沫箱能降低温度

C.泡沫是热的不良导体,散热慢,可以使外卖凉得慢些

探究题

我们常用热水瓶来储存烧开的热水,它的构造如图所示,最外面是一层薄的塑料外壳,里面有一个内胆,由两层玻璃组成,玻璃层中间是真空的。

(1)热水瓶能较好的保温,主要是因为( B )。

A.塑料材料传热能力强

B.内胆真空,无热传导与热对流

C.外壳坚硬,热量不易散失

(2)我推测软木塞是( A )。

A.热的不良导体

B.热的良导体

(3)现有同样:大小、形状、颜色、厚薄的三种杯子,要想使热水凉得最快,应该把热水倒入( A )。

A.不锈钢杯

B.塑料杯

C.陶瓷杯

加盖、嵌入泡沫塑料中

加盖、外包毛巾

杯外包毛巾

杯上

加盖

无盖的杯子

五年级科学下册

4.1温度与水的变化(教科版)

基础知识梳理

实验:观察水加热时的变化现象

●实验方法:①在烧杯中加入一些清水,放在酒精灯上加热。

②测量加热过程中水的温度变化。

③待水沸腾时,撤走酒精灯(停止给水加热),测量水的温度变化。

④静置一段时间后,再次给水加热至沸腾,并保持对沸水的持续加热,观测、记录水和温度的变化。

●实验现象:①水在加热过程中,温度不断升高,水温达到100℃时沸腾。

②水沸腾后停止加热,温度逐渐降低,水面冒出的白气逐渐减少。

③再次加热至沸腾时,水温再次上升,直至100℃保持不变。沸腾时,水面不断翻腾,有大量白气产生,水中有大量气泡快速上升。

1.水在被持续加热过程中,温度不断升高,水逐渐变为沸腾的状态,水开始翻滚,水面之上有大量白气,水中有大量气泡快速上升。停止加热后,水停止沸腾,温度逐渐降低,白气逐渐减少。

2.一般情况下,当温度升高到100℃时水会沸腾,并且只有持续加热,水才会持续沸腾。水在沸腾过程中温度保持不变。

3.当温度下降到0℃以下时,水开始结冰,从液体状态变成固体状态;当温度上升到0℃以上时,冰会融化,从固体状态变成液体状态。

★常考题型★

判断题

1.给水加热的过程中,水的温度不变。( × )

2.水沸腾后,如果不持续加热,就不会持续沸腾。( √ )

3.当水沸腾时,可以观察到水中有气泡产生,水面上会产生大量白气,水温持续上升。( × )

4.用酒精灯加热水时,应该用外焰加热,因为外焰温度最高。( √ )

选择题

1.一般情况下,水沸腾时的温度是( C )。

A.80℃

B.90℃

C.100℃

2.下列不是水在加热过程中出现的现象是( B )。

A.水面有白气出现

B.沸腾时没有气泡出现

C.温度计示数不断升高

3.( A )的变化会使水的状态发生变化。

A.温度

B.容器

C.质量

4.某一天,小萌观察到河水结冰了,那天的温度可能是( C )。

A.5℃

B.1℃

C.-4℃

5.使用温度计测量水的温度,下列操作正确的是( B )。

B. C.

6.关于水的沸腾,下列说法正确的是( B )。

A.水量的多少影响水沸腾时的温度

B.水沸腾时,停止加热,水的沸腾也会停止

C.水沸腾时,继续加热,温度会升高

7.观察温度计的示数时,下列读数方法正确的是( B )。

B. C.

实验探究

水的变化

下面是某组同学探究水蒸发快慢的实验,请完成相关内容。

(1)向两个大小相同的杯子里加入等量的水,标出水的液面位置。

(2)用酒精灯加热其中一个杯子,另一个置于常温下。十分钟后,观察到1号杯子里的水( C ),2号杯子里的水( A )。

A.变少了

B.变多了

C.没什么变化

(3)用温度计测量水的温度,发现1号杯子里的水温度低,2号杯子里的水温度高,这说明温度越高,水蒸发得越快。

(4)如果在2号杯子上加一个玻璃盖子,可以观察到玻璃盖子的( A )有小水珠。

A.里面

B.外面

C.里外都有

(5)上题中小水珠形成的原因是水蒸发成水蒸气,水蒸气遇到冷的玻璃盖子凝结成小水珠。

(6)继续加热2号杯子直到水沸腾,此时可以观察到的现象是( C )。

A.温度计示数为110℃

B.水中气泡静止不动

C.水面之上有大量白气

4.2水的蒸发和凝结(教科版)

基础知识梳理

1.在生活中,我们经常能看到水蒸发成水蒸气、水蒸气又凝结成水的现象,水和水蒸气的互相变换与温度有关。

2.水蒸发的现象:湿衣服晾干了,水洼里的水变干了。

3.水蒸气凝结的现象:早晨草地上的露珠,刚洗完澡后浴室的玻璃上有水珠。

实验:水的蒸发和凝结

※探究水蒸发快慢与温度高低的关系

●实验方法:①向两个大小相同的烧杯里分别倒入相同质量的水。

②将其中一杯水用酒精灯加热至80℃,另一杯水加热至40℃。

③各放置5分钟,用电子秤称量每杯水的质量观察并比较水量减少得多少。

●实验现象:温度为80℃的水质量小,水量减少得多;温度为40℃的水质量大,水量减少得少。

实验结论:温度越高,水蒸发 得越快。

※观察水蒸气的凝结现象

●实验方法:①在玻璃杯内加入冰块,用干布将玻璃杯外壁擦拭干净,静置一会儿,观察玻璃杯外壁有什么现象,并记录玻璃杯内外温度计的读数。

②在装有冰块的玻璃杯内再加入一些食盐,继续观察玻璃杯外壁有什么现象,并记录两支温度计的读数。

●实验现象:①加入冰块后,玻璃杯外壁出现小水珠,玻璃杯内温度计的读数为-2℃,杯外为20℃。

②加入食盐后,玻璃杯外壁上的小水珠变多,玻璃杯内温度计的读数为-8℃,杯外为20℃。

●实验结论:空气中的水蒸气遇冷凝结成小水珠,加入食盐后温度降低,导致小水珠变多。

4.云、雾、霜、雪的形成原因

云 雾 霜 雪

云是水蒸气受冷形成的小水珠成小冰晶,飘浮在高空。

雾是水蒸气受冷凝结而成的小水珠,飘浮在低空。

霜是低空的水蒸气在0 ℃以下受冷形成的小冰晶。

雪是高空的水蒸气在0℃以下受冷形成的小冰晶。

★常考题型★

判断题

1.水可以变成水蒸气,水蒸气也可以变成水。( √ )

2.湿衣服被太阳晒一天就变干了,是因为衣服上的水被太阳吸收了。( × )

3.观察水蒸气的凝结现象时,在冰里加入一些食盐可以加速升温。( × )

解析:向冰中加入一定量的食盐,可以加快冰的融化。当固态的冰向液态的水转化时,需要从周围的环境中吸收热量,从而达到加速降温的目的。

4.露水、白云、雾气都是由水蒸气遇冷凝结形成的。( √ )

选择题

1.用湿布擦黑板,过了一会儿,水干了,这是( A )现象。

A.蒸发

B.冷却

C.凝结

2.水蒸气在( B )的情况下能凝结成小水珠。

A.受热

B.受冷

C.吸收热量

3.对于我们周围水的蒸发现象,下列说法错误的是( C )。

A.无处不在

B.随时都在进行

C.容器盖上盖子水就不会蒸发了

4.为了让烧杯中的水蒸发得更快,我们可以( C )。

A.向烧杯中加入冰块

B.向烧杯中加入食盐

C.用酒精灯加热烧杯

5.湿衣服晾在太阳下比晾在阴凉处干得快,这是因为( A )。

A.太阳下温度高,水蒸发得快

B.水被太阳吸收了

C.以上两个原因均有

6.常温下,取三只相同的玻璃杯,第一只杯中装冰块,第二只杯中装自来水,第三只杯中什么也不加。下列说法正确的是( C )。

A.三只杯子的外壁都会出现小水珠

B.装自来水的杯子外壁会出现小水珠,这是因为杯中的水渗出来了

C.装冰块的杯子外壁会出现小水珠这是因为玻璃怀温度低,空气中的水蒸气遇冷凝结成了看得见的小水珠

4.3温度不同的物体相互接触(教科版)

基础知识梳理

实验:观察温度不同的水相互接触后的温度变化

●实验方法:①取一定量20℃左右的凉水装在试管中。

②取一只大烧杯,倒入三分之二杯60 ℃左右的热水,然后将盛有凉水的试管下端浸入热水中。

③用两支温度计分别测量试管中的凉水和烧杯中的热水的温度变化情况,每间隔一定时间记录读数。

●实验现象:

温度变化记录表

凉水的温度逐渐上升,热水的温度逐渐下降,最后二者趋于接近。

1.温度不同的物体相互接触时,热量会从高温物体传向低温物体,导致高温物体温度下降,低温物体温度升高,直至两个物体温度相同。

2.在“观察温度不同的水相互接触后的温度变化”的实验中,试管中的凉水从烧杯中的热水中吸收热量,温度上升;烧杯中热水的热量向试管中的凉水传递,温度下降。当凉水和热水温度相同后,凉水无法继续吸收热量,二者的温度在室温的影响下同时下降,直至与室温相同。

3.生活中可以使用感温纸带、感温粉末等来感知温度。感温粉末遇热颜色变浅,可以把感温粉末加入水中,通过观察颜色的变化来观察温度的变化。

★常考题型★

判断题

1.将一盒牛奶放在热水中后 ,牛奶的温度会一直上升。( × )

解析:牛奶的温度会逐渐上升,热水的温度会逐渐下降,当二者温度相同时,牛奶的温度不再上升,会在环境的影响下而下降。

2.测量水温时,可以直接将温度计放入试管和烧杯中,不需要用手提着。( × )

解析:温度计的液泡不能接触容器的底和侧壁。

3.当水温与周围环境的温度一样时,水温便不会再下降了。( √ )

选择题

1.把感温粉末加入水中,如果观察到感温粉末的颜色变浅,这说明水的温度( A )。

A.比较高

B.比较低

C.无法确定

2.向一只大烧杯中倒入三分之二杯60 ℃的热水,将盛有一定量20℃凉水的试管下端浸入热水中,用温度计分别测量试管中的凉水和烧杯中的热水的温度变化情况。据此回答下列问题:

(1)十分钟后观察到热水的温度为45℃,那么此时凉水的温度可能是( B )。

A.18℃

B.28℃

C.48℃

(2)三十分钟后再次测量热水和凉水的温度,可以观察到二者温度( C )。

A.相差很大

B.热水温度低于凉水

C.大致相同

(3)如果此时室温是23℃,那么一小时后热水和凉水的温度是( B )。

A.20℃

B.23℃

C.50℃

4.4热在金属中的传递(教科版)

基础知识梳理

1.将牛奶包浸在热水中,牛奶会慢慢热起来,热水把热量传给了牛奶。喝汤时,将金属勺浸在热汤中,热汤把热量传给了金属勺的勺口,热量沿着金属勺慢慢地向末端传递,过一会儿,勺柄也热起来了。

实验:观察热在金属中的传递

※观察热在金属条中的传递

●实验方法:①在一根金属条表面均匀涂上蜡(或感温油墨),然后将金属条固定在支架上。

②用火加热金属条的中部,观察金属条上蜡(或感温油墨)的变化。

●实验现象:金属条中部的蜡先开始熔化(感温油墨颜色变浅),过了一会儿,金属条两端的蜡同时熔化(感温油墨颜色同时变浅)。

●实验结论:酒精灯火焰的热先传到金属条中部,热再沿着金属条向两端传递。这说明热从较热的一端逐步传递到较冷的一端。

※观察热在金属圆片中的传递

●实验方法:①在涂有蜡(或感温油墨)的金属圆片边缘的一个点上加热,观察蜡(或感温油墨)的变化情况,推测热在金属圆片中是怎样传递的。

②在涂有蜡(或感温油墨)的金属圆片的中心加热,观察蜡(或感温油墨)的变化情况,推测热在金属圆片中是怎样传递的。

在边缘加热 在中心加热

实验现象:

在边缘加热:蜡从加热处开始熔化,热从加热处向四周传递;

在中心加热:蜡从中心开始熔化,热从中心向四周传递。

●实验结论:热在金属圆片中是从较热的部位传递到较冷的部位。

2.热可以从一个物体传递给另一个物体(如酒精灯火焰的热传给金属条、金属圆片等),或者从物体的一部分传递到另一部分( 如热从金属条的一端传递到另一端,从金属圆片的中心向四周传递等),这个过程叫热传递,热传递是一个从热源中心向四周各个方向逐渐扩散的过程。

3.三种热传递方式

(1)热传导:通过直接接触将热从一个物体传递给另一个物体,或者从物体的一部分传 递到另一部分的过程。

(2)热对流:流体各部分之间发生相对运动时,使热量由高温物体转移到低温物

体的过程。

(3)热辐射:热量以电磁波的形式从一个物体传给其他物体的过程。

4.在金属条和金属圆片中热的传递方式都是热传导。

★常考题型★

判断题

1.热总是从冷的部位向热的部位传递。( × )

2.不同物体之间不会发生热传导。( × )

3.在竖直的金属条中部加热,只会向上传递。( × )

4.勺子插在热水中,勺子的水上部分也会渐渐地热起来。( √ )

选择题

1.热在金属圆片中的传递方向是( C )。

A.向左

B.向右

C.向四周

2.热传导现象一般发生 在固体中,其产生条件不包括( C )。

A.物体要直接接触

B.要有温度差

C.必须在物体中心处加热

3.在金属条的中部加热,热传递的方向是( C )。

A.不确定

B.向一端传递

C.向两端传递

4.下列现象中,由于热传递使物体的温度升高的是( C )。

A.用毛巾反复摩擦皮肤时感到热

B.将铁丝反复弯折几次,弯折处会发热

C.用热水袋暖手,手会感到热

解析:A、B两项都属于摩擦生热,C项属于热传递。

5.用酒精灯给金属条或金属圆片加热,最先热的地方为( B )。

A.金属条或金属圆片的中心位置

B.离酒精灯火焰最近的位置

C.离酒精灯火焰最远的位置

实验探究

热的传递

如图所示,小科在一段铁丝上每隔一定距离用蜡粘上一根火柴,将铁丝固定在铁架台上,火柴都向下悬挂,用酒精灯给铁丝的一端加热,观察哪端的火柴先掉下来。

(1)小明研究的问题是( B )。

A.金属会热胀冷缩吗

B.热在金属中是怎样传递的

C.金属和木头哪个传热本领大

(2)实验中选用蜡粘火柴的主要原因是( C )。

A.蜡遇火不会燃烧

B.蜡是热的不良导体

C.蜡遇热会熔化

(3)实验中要用酒精灯的( A )加热。

A.外焰

B.内焰

C.焰心

(4)实验中铁丝上的火柴的主要作用是( B )。

A.火柴会燃烧,能帮助我们看清传热的方向

B.火柴掉下的顺序能帮助我们看清传热的方向

C.火柴的颜色会改变,能帮助我们看清传热的方向

(5)如果热是从物体温度高的一端传向温度低的一端,我们能观察到的现象是( C )。

A.五根火柴同时掉下来

B.离酒精灯最远的火柴先掉下来

C.离酒精灯最近的火柴先掉下来

4.5热在水中的传递(教科版)

基础知识梳理

实验:探索热在水中是如何传递的

※观察试管中的水是如何传热的

●实验方法:①在一根细长的试管中加入约三分之一容量的清水,在清水中加入一些感温粉末,搅拌均匀。

②用酒精灯给试管底部一侧加热,观察水的流动及颜色变化。

●实验现象:试管底部水的颜色首先变浅,侧壁A处颜色逐渐变浅,侧壁B处随后变浅,最后整个试管中的水颜色均变浅。水的流动如图中箭头所示。

※观察烧杯中的水是如何传热的

●实验方法:①在一只大烧杯内注入约三分之一容量的清水。②用滴管吸取红墨水,伸入到水下待加热的地方,挤出2滴红墨水。

③用酒精灯给烧杯底部一侧加热,观察加热后的水是怎么流动的,以及水中的颜色怎样变化。

●实验现象:加热处的红墨水逐渐散开,向上浮动,散到烧杯右侧,然后下沉,最后整杯水变红。

1.液体(或气体)受热上升、遇冷下降,使冷、热液体(或气体)相互混合,这种传热方式叫热对流。热在液体和气体中的主要传递方式是热对流。

2在烧杯底部的一侧加热,烧杯内的水都会变热,热的传递过程如图中箭头所示。

3.冬天,我们在房间里使用取暖器时,取暖器周围的空气先热起来,热空气上升,房间里上部的冷空气下降变热,冷、热空气的相对流动使房间里的空气全部变热,如图所示。

★常考题型★

判断题

1.烧杯中的水主要通过热传导的方式由底部往上逐渐变热。( × )

2.液体或气体受热后会发生流动,靠流动传递热的方式叫热对流。( √ )

选择题

1.热在固体中的传递方式是( C ), 在液体和气体中的传递方式是( A )。

A.热对流

B.热辐射

C.热传导

2.取暖器一般安放在房间的( C )。

A.上部

B.中部

C.下部

3.热在( B )中以热对流的方式传递。

A.木头

B.酒精

C.玻璃

4.我们通常利用酒精灯火焰的( A )给物体加热。

A.外焰

B.内焰

C.焰心

5.在夏季烈日下,我们的头发摸上去很热,这种热传递的方式是( C )。

A.热传导

B.热对流

C.热辐射

解析:太阳向地球传递热的方式是热辐射。

简答题

将木屑倒入烧杯的水中,对烧杯进行加热,试描述木屑的运动状态。

烧杯底部的水受热上升时会带动少量的木屑一起上升,烧杯其余部位的冷水会下降填补空间,又把上升的木屑带下来。随着水温的升高,冷、热水交换的速度加快了,带动着大量的木屑不停地,上升、下降。

4.6哪个传热快(教科版)

基础知识梳理

实验:比较不同材料的导热性能

※比较木勺、塑料勺、金属勺传热的快慢

●实验方法:①准备相同大小的木勺、 塑料勺、金属勺,在三种勺子的勺柄中段涂上蜡(或感温油墨),晾干。

②在烧杯中加入约100毫升开水,将三种不同材质勺子的勺部同时浸入热水中,观察勺柄上蜡(或感温油墨)的变化。

●实验现象: 金属勺勺柄上的蜡熔化最快,塑料勺次之,木勺最慢。

●实验结论: 不同材料制成的物体,导热性能 不同。金属勺传热最快,塑料勺次之,木勺最慢。

※比较铜、铝、铁传热的快慢

●实验方法:①准备三根粗细、长短相同的铜、铝、铁棒,分别涂上蜡(或感温油墨),晾干。

②用酒精灯加热三根金属棒,观察蜡(或感温油墨)的变化。

●实验现象:铜棒上的蜡熔化最快,铝次之,铁最慢。

●实验结论:钢传热最快,铝次之,铁最慢。

1.不同的材料传热的快慢不同,金属材料传热比较快,塑料和木头材料传热比较慢。

2.像金属这样导热性能好的物质叫热的良导体,像塑料、木头这样导热性能差的物质叫热的不良导体。

3.一般来说,金属都是热的良导体,金属中最善于传热的是银,其次是铜和铝。

4.电饭煲内胆炒菜用的锅等需要有很强的传热本领,因此大多用金属材料制造;而锅铲、汤勺、漏勺、铁锅等的把手以及隔热垫则大多用塑料、木头等热的不良导体制造,以免烫伤手。

★常考题型★

判断题

1.一般情况下,金属传热的本领比木头强。( √ )

2.为了增强热传递,电饭锅全部是利用容易传热的材料制成的。( × )

解析:把手等部位要用塑料等不易传热的材料制造,以免烫伤手。

3.热的良导体用途广泛,热的不良导体用处不大。( × )

解析:热的良导体与热的不良导体在生活中都有广泛的用途。

4.空气是热的不良导体,水是热的良导体。( × )

解析:液体除了水银外,都不善于传热,气体比液体更不善于传热。

选择题

1.下列物质中,传热性能最好的是( A ),最差的是( C )。

A.铁

B.水

C.空气

2.家里的炒锅、高压锅等,绝大多数是用金属制成的,这是因为金属是( A )。

A.热的良导体

B.热的不良导体

C.重量轻,价格便宜

3.下列材料中, 最适合用来制作锅铲 手柄的是( C )。

A.铜

B.不锈钢

C.木头

简答题

如图所示是一条呈“M”形 的铁丝,在H点处用酒精灯加热,A、B、C、D、E、F各点上的蜡会先后熔化,请写出各点蜡熔化的顺序。

D→C→E→B→F→A

4.7做个保温杯(教科版)

基础知识梳理

1.比较哪杯水凉得慢

(1)在容量大小差不多的不锈钢杯、陶瓷杯、塑料杯中,分别倒入同样多、相同温度的热水。

(2)不锈钢杯里的水凉得最快,这是因为不锈钢是热的良导体,传热快,散热也快;陶瓷杯里的水凉得最慢,这是因为陶瓷是热的不良导体,传热慢,散热也慢。

实验:怎样使杯中的热水凉得慢些

●实验方法:①五个杯子的保温方法如下图所示,将五个杯子放置在同一张桌子上。

②同时在五个杯子中加入相同温度、等量的热水。

③同时测量、记录各个杯子里水的初始温度。

④10分钟后再次同时测量各个杯子里水的温度,并完成实验记录。

●实验现象:

●实验结论:无盖的杯子保温效果最差,杯子加盖并嵌入泡沫塑料中的方法保温效果最好。

制作保温杯的设计方案:自制保温杯可采用双层结构(如图)。内胆和外壳可以采用玻璃、陶瓷等热的不良导体。填充材料可采用泡沫塑料、棉质物、羽绒等保温材料。

3.保温杯只能起到尽量减慢热传递的作用,但事实上还是会发生热量的传递。

(1)当保温杯内水的温度高于外界温度时,保温杯所起到的作用是减缓杯内热量的流失。

(2)当保温杯内水的温度低于外界温度时,保温杯所起到的作用是减缓外界热

量进入杯内。

4.保温瓶内胆原理图

★常考题型★

判断题

1.茶杯上的盖子有利于保持茶水的温度。( √ )

2.保温杯能保持杯内的水温一直不变。( × )

3.因为人穿衣服会感觉热,所以雪糕被棉被包裹很快就会融化。( × )

4.传热性能好的物体,保温性能也一定好。( × )

选择题

1.下面各种物质中最适合做保温材料的是( C )。

A.铁

B.铜

C.泡沫塑料

2.盖上保温杯的盖子有利于保持水温,主要是因为减缓了( A )。

A.热传导和热对流

B.热运动

C.热辐射

3.下列实例中用来避免热传递的是( C )。

A.汽车发动机的散热片

B.电熨斗的金属底板

C.热水瓶的玻璃内胆

4.冬天多穿衣服能感觉暖和,这是因为衣服( B )。

A.传热快,散热快

B.传热慢,散热慢

C.传热慢,散热快

5.市面上有一种新型面料“太空棉”,科学家将一杯水用“太空棉”包好,放入零下30摄氏度的冰柜中,6个小时后水都没有结冰。下列说法错误的是( B )。

A.“太空棉”可以用来缝制御寒衣物

B.“太空棉”是热的良导体

C.空调房的隔热窗帘可以用“太空棉”制作

6.外卖员一般将外卖用泡沫箱装起来(如图),这样做的目的是( C )。

A.泡沫箱比较坚固

B.泡沫箱能降低温度

C.泡沫是热的不良导体,散热慢,可以使外卖凉得慢些

探究题

我们常用热水瓶来储存烧开的热水,它的构造如图所示,最外面是一层薄的塑料外壳,里面有一个内胆,由两层玻璃组成,玻璃层中间是真空的。

(1)热水瓶能较好的保温,主要是因为( B )。

A.塑料材料传热能力强

B.内胆真空,无热传导与热对流

C.外壳坚硬,热量不易散失

(2)我推测软木塞是( A )。

A.热的不良导体

B.热的良导体

(3)现有同样:大小、形状、颜色、厚薄的三种杯子,要想使热水凉得最快,应该把热水倒入( A )。

A.不锈钢杯

B.塑料杯

C.陶瓷杯

加盖、嵌入泡沫塑料中

加盖、外包毛巾

杯外包毛巾

杯上

加盖

无盖的杯子

同课章节目录