2021-2022学年统编版高中语文必修下册1.3《庖丁解牛》(课件20张+音频)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修下册1.3《庖丁解牛》(课件20张+音频) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 13.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-02-23 21:35:21 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

《庄子·养生主》

庖丁解牛

学国学

1.己所不欲,勿施于人。—选自《论语·颜渊》

【译文】自己不喜欢的,就不要强加给别人。

2.父母在,不远游,游必有方。—选自《论语·里仁》

【译文】父母在世时,子女轻易不要出门远行,(以便守在父母身边,尽孝子之道)如果非要远出,首先要安顿好父母,也一定要告诉父母确切的行踪。

3.君子成人之美,不成人之恶,小人反是。—选自《论语·颜渊》

【译文】君子成全别人的好事,不促成别人的坏事。小人却恰好相反。

4.敏于事而慎于言。—选自《论语·学而》

【译文】做事勤快敏捷,说话谨慎。

5.当仁,不让于师。—选自《论语·卫灵公》

【译文】面临着仁义,就算是老师,也不必同他谦让。

夯基础

1.作者名片

庄子(约公元前369—约公元前286年),

姓庄,名周,蒙(今河南商丘)人,东周

战国中期著名的思想家、哲学家和文学

家,道家学派的代表人物之一。曾经做

过漆园吏。学问渊博,善于辩论。他继承并发展了老子的思想,讲求天道,主张自然无为。其著作辑入《庄子》一书,现存33篇。《庄子》中的寓言包含了丰富的辩证法思想。

2.故事背景

庄子生活在社会大动荡的时代,不得不承认客观事物的复杂性,也感到社会潮流的不可逆转。他主张无所作为,颐养天年,并对生死、寿夭进行了相对的解释。其代表作《庄子》阐发了道家思想的精髓,发展了道家学说,对后世产生了深远的影响。本文就体现了庄子主张养生之道的思想。

3.文学常识

庄子的思想:

(1)批判现实社会。他对现实有深入的观察,所以批判起来一针见血,常给予无情的揭露和尖锐的嘲讽,极端蔑视礼法权贵。

批判儒家、墨家参与政治,对其

“仁义”也加以嘲讽。

(2)向往自由。他不满现实,但又无力改变,非常苦闷,以至消极厌世。为摆脱烦恼,他一方面主张顺应自然,另一方面追求精神上的绝对自由,幻想在乱世中保全自己,不与现实发生冲突和矛盾,忘掉现实世界,甚至忘掉自己的存在,达到“天地与我并生,万物与我为一”的境界。(3)提出辩证法——相对主义。认为一切事物都是相对的、变化的,甚至认为是非也是相对的。

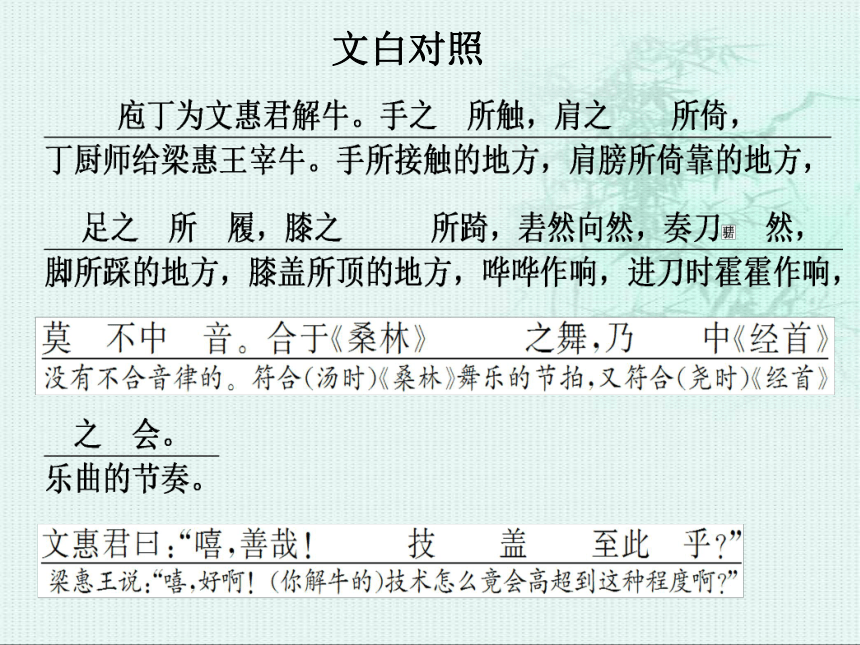

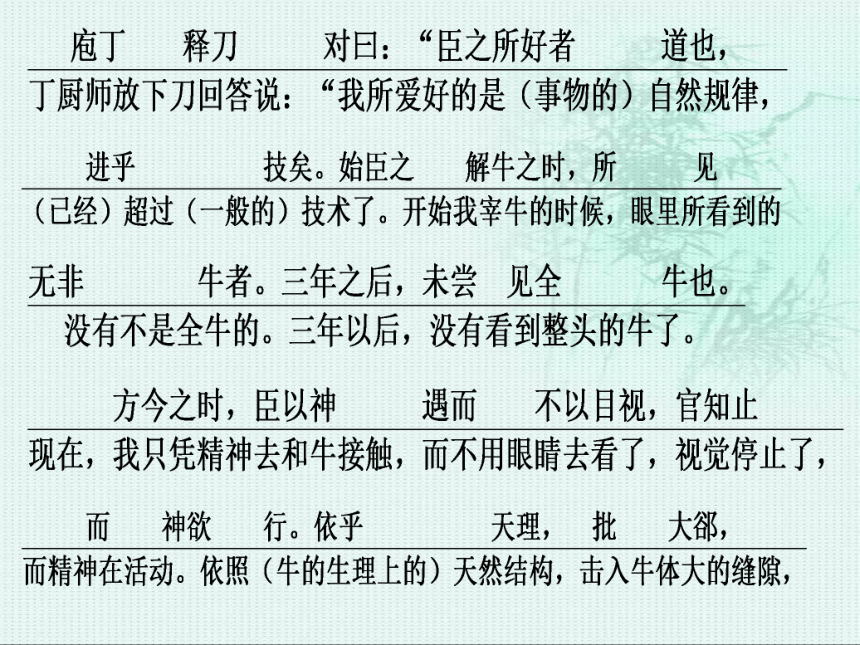

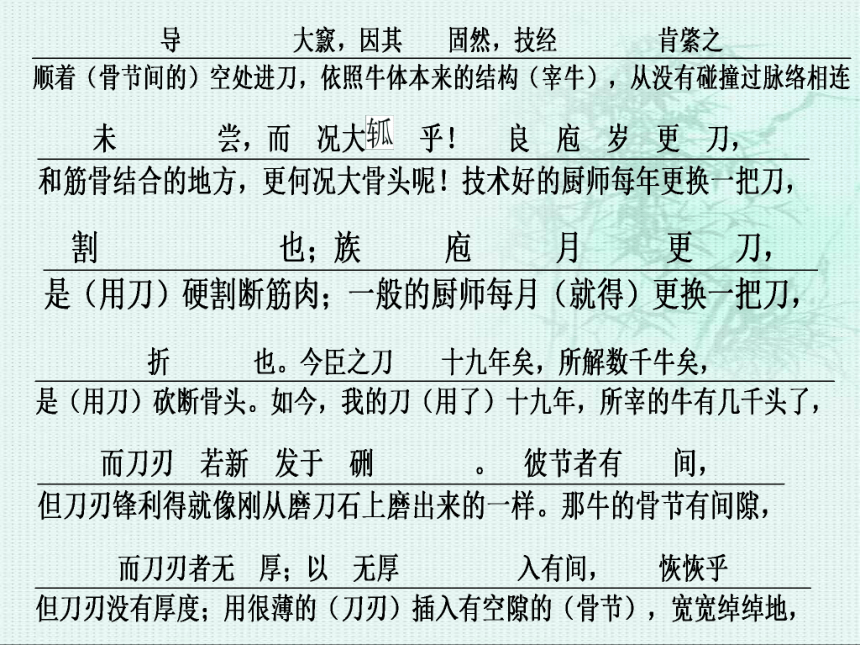

文白对照

一、内容梳理

二、课文主旨 “庖丁解牛”的故事告诉我们:人类会充满错综复杂的矛盾,人处世间,只有像庖丁解牛那样避开矛盾,做到顺应自然,才能保身、全生、养亲、尽年。

三、艺术特色

1.用细致生动的记叙和描写阐明抽象的道理。如开头介绍解牛的场面是生动的记叙,结尾由庖丁叙述“解牛之道”引出庄子的养生之道。2.对比手法的运用。如从庖丁开始解牛,到三年后解牛,再到今天的解牛,三个阶段构成鲜明的对比,从而突出“道”的重要。

1.第一段描写庖丁解牛的场面时,是从哪些方面突出描写庖丁的技术高超的?

提示:作者是以动作描写为主,一连用了5个动词:总的动作描写是“解”, 然后分别描写手“触”、肩“倚”、足“履”、膝“踦”,这一系列的艺术化、舞蹈化了的动作描写,已初见庖丁解牛技术的娴熟。

接着作者侧重描摹他解牛时进刀而发出的声音,又对这声音用了两个比喻。描摹声音时,用了两个拟声词:“砉”、“騞”;两个比喻是“桑林之舞”、“经首之会”。生动地描写出庖丁动作的节奏感,表现了一个至高境界。

合作交流

2.第二自然段在文中的作用什么?

提示:承上启下。“善哉”是对庖丁技艺的概括;“技盖至此乎?”引出下文庖丁的“经验之谈”。

3.课文是怎样突出庖丁解牛技艺之高的?目的何在?

提示:对比:良庖、族庖、自己的比较,用前二者反衬庖丁。对比三者不同的用刀方法割、折、解,意在说明“有道”和“无道”的不同,强调“道”的重要。目的是突出“道”之重要。

1.手之所触, 肩之所倚,足之所履,膝之所踦。

2.技经肯綮之未尝,而况大軱乎。

手接触到的地方,肩靠的地方,脚踩的地方,膝盖顶的地方。(所字结构)

筋脉经络相连的地方和筋骨结合的地方,尚且不曾拿刀碰到过,更何况大骨呢!

(宾语前置句)

翻译下列几个句子:

3.恢恢乎其于游刃必有余地矣。

4.提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志,善刀而藏之。

骨节间的空隙宽宽绰绰地,它对于刀刃运转必定是有余地。

提着刀站立起来,为此举目四望,为此志得意满,(然后)把刀擦抹干净,收藏起来。

“臣之所好者,道也。”

“技经肯綮之未尝”

“是以十九年而刀刃若新发于硎。

判断句,“……者,……也”

“之”字结构形成宾语前置:未尝技经肯綮

代词“是”作“以”的宾语,前置;介词结构后置

3、特殊句式:

游刃有余:

目无全牛:

踌躇满志:

切中肯綮:

4、积累文中成语:

现在使用他来比喻技术熟练高超,

做事轻而易举。

现在用一般指技艺达到极其纯熟的

程度,达到得心应手的境界。

文中是悠然自得,心满意足的意思。

现指对自己的现状或取得的成就非常得意。

正好切中事情的关键。

《庄子·养生主》

庖丁解牛

学国学

1.己所不欲,勿施于人。—选自《论语·颜渊》

【译文】自己不喜欢的,就不要强加给别人。

2.父母在,不远游,游必有方。—选自《论语·里仁》

【译文】父母在世时,子女轻易不要出门远行,(以便守在父母身边,尽孝子之道)如果非要远出,首先要安顿好父母,也一定要告诉父母确切的行踪。

3.君子成人之美,不成人之恶,小人反是。—选自《论语·颜渊》

【译文】君子成全别人的好事,不促成别人的坏事。小人却恰好相反。

4.敏于事而慎于言。—选自《论语·学而》

【译文】做事勤快敏捷,说话谨慎。

5.当仁,不让于师。—选自《论语·卫灵公》

【译文】面临着仁义,就算是老师,也不必同他谦让。

夯基础

1.作者名片

庄子(约公元前369—约公元前286年),

姓庄,名周,蒙(今河南商丘)人,东周

战国中期著名的思想家、哲学家和文学

家,道家学派的代表人物之一。曾经做

过漆园吏。学问渊博,善于辩论。他继承并发展了老子的思想,讲求天道,主张自然无为。其著作辑入《庄子》一书,现存33篇。《庄子》中的寓言包含了丰富的辩证法思想。

2.故事背景

庄子生活在社会大动荡的时代,不得不承认客观事物的复杂性,也感到社会潮流的不可逆转。他主张无所作为,颐养天年,并对生死、寿夭进行了相对的解释。其代表作《庄子》阐发了道家思想的精髓,发展了道家学说,对后世产生了深远的影响。本文就体现了庄子主张养生之道的思想。

3.文学常识

庄子的思想:

(1)批判现实社会。他对现实有深入的观察,所以批判起来一针见血,常给予无情的揭露和尖锐的嘲讽,极端蔑视礼法权贵。

批判儒家、墨家参与政治,对其

“仁义”也加以嘲讽。

(2)向往自由。他不满现实,但又无力改变,非常苦闷,以至消极厌世。为摆脱烦恼,他一方面主张顺应自然,另一方面追求精神上的绝对自由,幻想在乱世中保全自己,不与现实发生冲突和矛盾,忘掉现实世界,甚至忘掉自己的存在,达到“天地与我并生,万物与我为一”的境界。(3)提出辩证法——相对主义。认为一切事物都是相对的、变化的,甚至认为是非也是相对的。

文白对照

一、内容梳理

二、课文主旨 “庖丁解牛”的故事告诉我们:人类会充满错综复杂的矛盾,人处世间,只有像庖丁解牛那样避开矛盾,做到顺应自然,才能保身、全生、养亲、尽年。

三、艺术特色

1.用细致生动的记叙和描写阐明抽象的道理。如开头介绍解牛的场面是生动的记叙,结尾由庖丁叙述“解牛之道”引出庄子的养生之道。2.对比手法的运用。如从庖丁开始解牛,到三年后解牛,再到今天的解牛,三个阶段构成鲜明的对比,从而突出“道”的重要。

1.第一段描写庖丁解牛的场面时,是从哪些方面突出描写庖丁的技术高超的?

提示:作者是以动作描写为主,一连用了5个动词:总的动作描写是“解”, 然后分别描写手“触”、肩“倚”、足“履”、膝“踦”,这一系列的艺术化、舞蹈化了的动作描写,已初见庖丁解牛技术的娴熟。

接着作者侧重描摹他解牛时进刀而发出的声音,又对这声音用了两个比喻。描摹声音时,用了两个拟声词:“砉”、“騞”;两个比喻是“桑林之舞”、“经首之会”。生动地描写出庖丁动作的节奏感,表现了一个至高境界。

合作交流

2.第二自然段在文中的作用什么?

提示:承上启下。“善哉”是对庖丁技艺的概括;“技盖至此乎?”引出下文庖丁的“经验之谈”。

3.课文是怎样突出庖丁解牛技艺之高的?目的何在?

提示:对比:良庖、族庖、自己的比较,用前二者反衬庖丁。对比三者不同的用刀方法割、折、解,意在说明“有道”和“无道”的不同,强调“道”的重要。目的是突出“道”之重要。

1.手之所触, 肩之所倚,足之所履,膝之所踦。

2.技经肯綮之未尝,而况大軱乎。

手接触到的地方,肩靠的地方,脚踩的地方,膝盖顶的地方。(所字结构)

筋脉经络相连的地方和筋骨结合的地方,尚且不曾拿刀碰到过,更何况大骨呢!

(宾语前置句)

翻译下列几个句子:

3.恢恢乎其于游刃必有余地矣。

4.提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志,善刀而藏之。

骨节间的空隙宽宽绰绰地,它对于刀刃运转必定是有余地。

提着刀站立起来,为此举目四望,为此志得意满,(然后)把刀擦抹干净,收藏起来。

“臣之所好者,道也。”

“技经肯綮之未尝”

“是以十九年而刀刃若新发于硎。

判断句,“……者,……也”

“之”字结构形成宾语前置:未尝技经肯綮

代词“是”作“以”的宾语,前置;介词结构后置

3、特殊句式:

游刃有余:

目无全牛:

踌躇满志:

切中肯綮:

4、积累文中成语:

现在使用他来比喻技术熟练高超,

做事轻而易举。

现在用一般指技艺达到极其纯熟的

程度,达到得心应手的境界。

文中是悠然自得,心满意足的意思。

现指对自己的现状或取得的成就非常得意。

正好切中事情的关键。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])