第1课隋朝的统一与灭亡 精品课件

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

第一课 隋朝的统一与灭亡

第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

1、知道隋朝的建立及统一概况、隋初经济繁荣的表现;2、掌握大运河的的目的,能够辩证的评价大运河的开通。

3、知道科举制的创建及其相应的历史意义。

4、了解隋朝灭亡的原因。

学习目标

建康

南京

长安

西安

长

江

河

黄

渤

海

东

海

海

南

北

周

陈

隋

隋灭陈路线

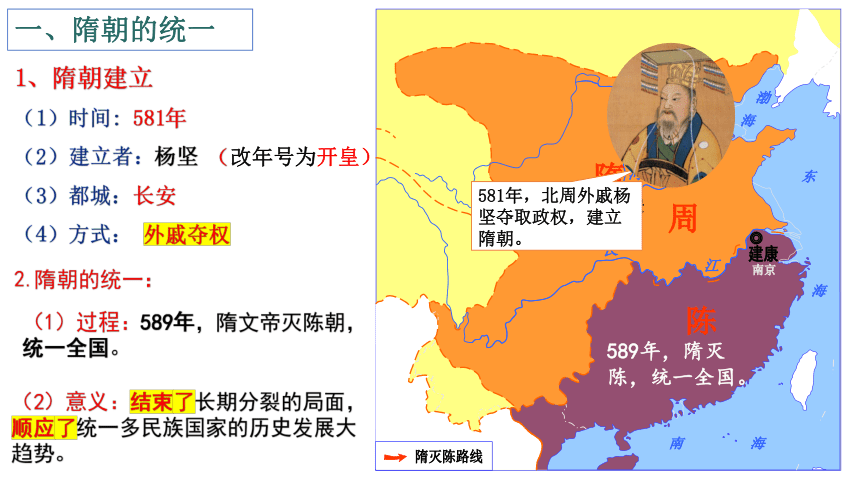

581年,北周外戚杨坚夺取政权,建立隋朝。

(2)意义:结束了长期分裂的局面,顺应了统一多民族国家的历史发展大趋势。

(1)过程:589年,隋文帝灭陈朝,统一全国。

一、隋的统一

2.隋朝的统一:

589年,隋灭陈,统一全国。

1、隋朝建立

(1)时间: 581年

(2)建立者:杨坚 (改年号为开皇)

(3)都城:长安

(4)方式: 外戚夺权

一、隋朝的统一

北周

隋朝

长安

589年,隋灭陈。南北统一。

在今天南京鸡鸣寺的山坡下有一口枯井,相传陈后主在隋军攻城时携二妃躲入此井,被后人嘲笑为“胭脂井”

《玉树后庭花》

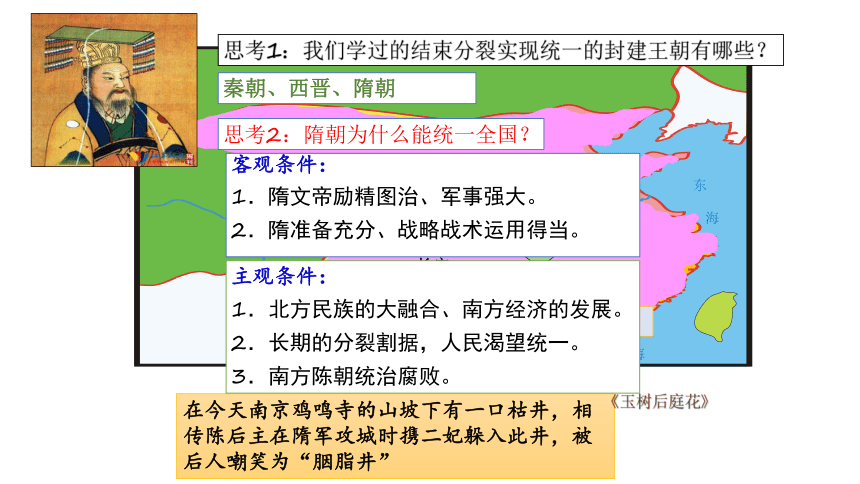

思考1:我们学过的结束分裂实现统一的封建王朝有哪些?

秦朝、西晋、隋朝

思考2:隋朝为什么能统一全国?

客观条件:

1.隋文帝励精图治、军事强大。

2.隋准备充分、战略战术运用得当。

主观条件:

1.北方民族的大融合、南方经济的发展。

2.长期的分裂割据,人民渴望统一。

3.南方陈朝统治腐败。

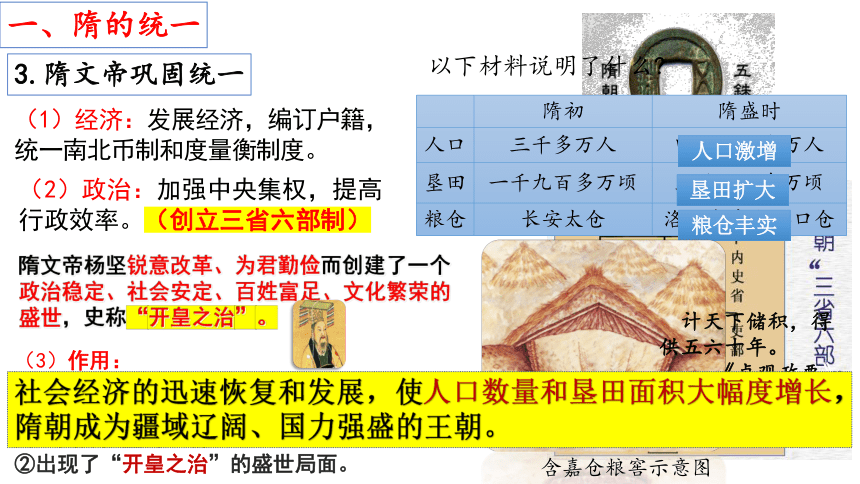

(1)经济:发展经济,编订户籍,统一南北币制和度量衡制度。

一、隋的统一

3.隋文帝巩固统一

(2)政治:加强中央集权,提高行政效率。(创立三省六部制)

隋初 隋盛时

人口 三千多万人 四千六百多万人

垦田 一千九百多万顷 五千五百多万顷

粮仓 长安太仓 洛阳含嘉仓洛口仓

以下材料说明了什么

人口激增

垦田扩大

粮仓丰实

含嘉仓粮窖示意图

计天下储积,得供五六十年。

——《贞观政要》

隋文帝杨坚锐意改革、为君勤俭而创建了一个政治稳定、社会安定、百姓富足、文化繁荣的盛世,史称“开皇之治”。

(3)作用:

①促进了社会经济的迅速恢复和发展,使人口数量和垦田面积大幅度增长,隋朝成为疆域辽阔、国力强盛的王朝。

②出现了“开皇之治”的盛世局面。

社会经济的迅速恢复和发展,使人口数量和垦田面积大幅度增长,隋朝成为疆域辽阔、国力强盛的王朝。

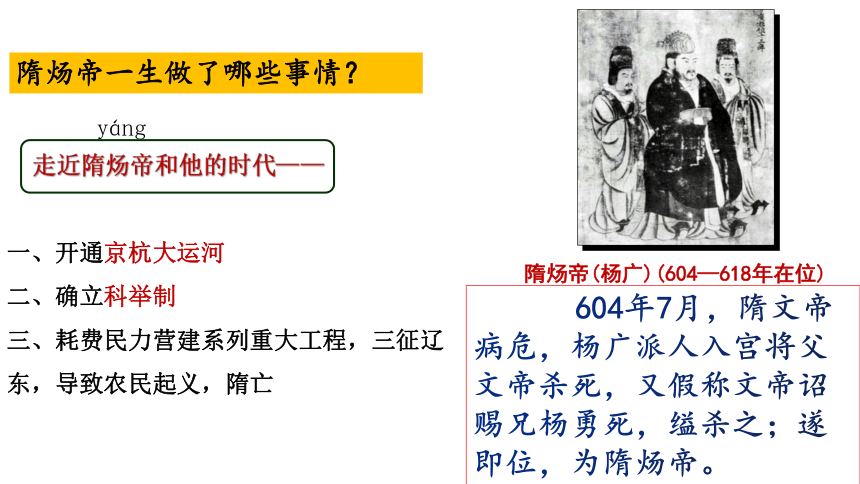

一、开通京杭大运河

二、确立科举制

三、耗费民力营建系列重大工程,三征辽东,导致农民起义,隋亡

隋炀帝一生做了哪些事情?

隋炀帝(杨广)(604—618年在位)

604年7月,隋文帝病危,杨广派人入宫将父文帝杀死,又假称文帝诏赐兄杨勇死,缢杀之;遂即位,为隋炀帝。

yáng

走近隋炀帝和他的时代——

时间:

人物:

地位:

全长:

南北两端:

中心:

四段:

沟通五大水系:

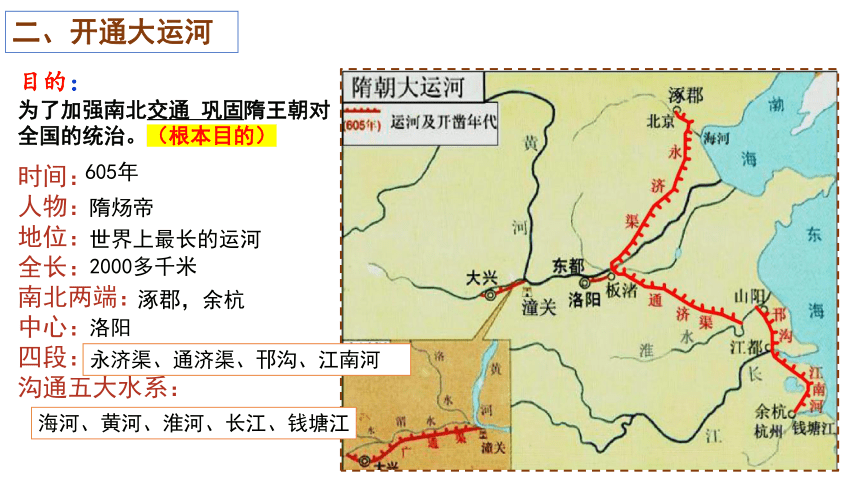

二、开通大运河

605年

隋炀帝

世界上最长的运河

2000多千米

涿郡,余杭

洛阳

永济渠、通济渠、邗沟、江南河

海河、黄河、淮河、长江、钱塘江

目的:

为了加强南北交通 巩固隋王朝对全国的统治。(根本目的)

大运河的概况

一条:一条贯穿南北的大动脉

二长:二千多千米

三点:涿郡、洛阳、余杭

洛阳

涿郡(北京)

余杭(杭州)

四段:永济渠、通济渠、

邗沟、江南河

通济渠

江南河

五河:海河、黄河、淮河、

长江、钱塘江

海河

黄河

淮河

长江

钱塘江

邗hán沟

zhuō

地位:古代世界上最长的运河

永济渠

隋炀帝时为什么能够开通纵贯南北的大运河?

水运粮食在古代重要吗?

(1)隋炀帝利用已有的经济实力;

(2)以天然河道和古运河为基础;

(3)国家统一,使隋炀帝有征发几百万人的可能性。

重要。在古代,船是主要的交通工具,水运粮食比起陆运,装载量的大,速度快

积极影响:

加强了南北地区政治、经济和文化的交流。成为贯通南北的大动脉。

消极影响:

耗费国力,给人民带来了沉重的负担。

运河风光

尽道隋亡为此河,

至今千里赖通波。

若无水殿龙舟事,

共禹论功不较多。

唐·皮日休《汴河怀古》

唐·胡曾《汴水》

千里长河一旦开,

亡隋波浪九天来。

锦帆未落干戈起,

惆怅龙舟更不回。

否定

肯定

评价原则:明确观点,用辨证唯物主义,一分为二的方法。

如何评价大运河的开通?

罪在当代,功在千秋

选官制度的演变

世卿制

察举制

九品中正制

夏商周时期

两汉时期

魏晋南北朝

隋朝

?

科举制

(血缘/嫡长子)

(举荐/贤孝品行)

(门第/士族垄断)

上品

中品

下品

下上 下中

下下

中上 中中

中下

上上 上中

上下

中正:地方识鉴评定等级者。

· 说说你对“上品无寒门,下品

无士族”的理解?

1.士族独占上品,士庶严格区分,

且官员选拔权由权贵垄断;

2.只重门第,不重才能。影响国家进步

阶级矛盾加剧;

不利于中央集权。

巩固门阀政治的

工具;朝廷无人可用

公门有公,卿门有卿。——《晋书·王沈传》

三、开创科举取士制度

魏晋南北朝时期,官吏的选拔权由上层权贵垄断,选官看重门第,不太注重才能,世家大族的子弟通过门第即可进入仕途。

1、背景:

九品中正制

说说你对“上品无寒门,下品无士族”的理解?

①士族独占上品,士庶严格区分,

且官员选拔权由权贵垄断;

②只重门第,不重才能。

阶级矛盾加剧;

不利于中央集权。

巩固门阀政治的

工具;朝廷无人可用

三、开创科举取士制度

1.背景:魏晋南北朝时期,官吏的选拔权由上层权贵垄断,选官看重门第,不太注重才能,世家大族的子弟通过门第即可进入仕途。

标准:才能

选官制度 选官依据 用官方法 影响

九品中正制 门第高低 按门第高低授官 权贵垄断官吏选拔

科举制度 学士高低 按才学高低授官 扩大了官吏选拔范围

2、科举制

科——考试科目

举——选拔人才

(1)含义:通过考试选拔官员的制度

隋文帝

隋炀帝

科举制诞生

隋炀帝时进士科的设立,标

志着科举制的正式确立。

初步创立

正式确立

隋文帝改革选官制度

隋文帝最早用分科考试

的方法来选拔官员。

高门权贵的子弟:

寒门学子:

地方政府:

中央政府(朝廷):

朝为田舍郎

暮登天子堂

失去凭出身做官的机会

得到凭才学做官的机会

失去选官的权力

得到选官的权力和大批人才

科举取士制度

问题思考2:

科举制对各种人带来的影响?

实行科举制的根本原因:为了巩固统治,加强中央集权。

科举制度创立

隋朝之前的选官制度

九品中正制

特点:官员的选取依据门第和家世,通过考察的方式选取

局限性:上品无寒门,下品无士族。

隋文帝创科举制

科举取士制度

特点:以考试的方式选拔人才,参与考试者不论出身

优点:扩大官吏选拔范围

对比思考:科举制与前朝选官制的不同?以及科举制的作用?

主要不同点:在于选拔人才的标准和方式不同。

科举制的作用:是中国古代选官制度的变革,

加强了皇帝在选官和用人上的权力

扩大了官吏选拔范围,使有才能的人能够参政,

推动了教育的发展。

四、隋朝的灭亡

暴政的表现:好大喜功,不恤民力,纵情享乐,奢侈无度

1、原因:

根本原因:隋炀帝的残暴统治

直接原因:大规模的农民起义

每年征发大批劳动力,营建东都洛阳,开凿大运河,修筑长城和驰道

多次巡游,耗费大量人力和财力。

三次征辽东

开凿大运河

隋炀帝营建东都洛阳:每月役使民工约200万人

奢侈无度:为加强对各地的统治,多次巡游,乘坐高大、华丽的龙舟,随行船只浩浩荡荡,沿途护卫的兵士和拉纤的民工多达数十万,耗费大量人力和财力。

隋炀帝乘龙舟到扬州赏花

隋炀帝龙舟船队

屡次发动战争:三征辽东迫使大量农民服兵役、当民夫,使人民无法正常从事生产劳动。

相关史事 隋朝末年,人民为逃避徭役和兵役,被迫采用断手断足的方式,时称“福手福足”。有的地区人民连草根树皮也吃不上。起义军在发布的檄文中,痛斥隋炀帝:“磬南山之竹书罪无穷,决东海之波流恶难尽。

爆发地点:

发展状况:

斗争结果:

2、隋末农民大起义:

山东

席卷全国,形成了许多反隋队伍

使隋朝面临瓦解

隋朝:581 589 618

建立 统一 灭亡

3、隋朝灭亡:

618年,隋炀帝被部下在江都杀死,隋朝灭亡。

隋亡思考

1、隋朝为什么短命而亡?有哪些深刻的教训值得后人借鉴(启示)?

2、历史有着惊人的相似,隋朝与我国古代哪一个王朝最相似 相似之处有哪些?

成由勤俭败由奢;

得民心者得天下;

统治者要体恤百姓;

以民为本;施行仁政。

好大喜功,不恤民力,

纵情享乐,奢侈无度

秦朝

隋朝和秦朝相比有哪些相似之处?

①统治时间短,因为暴政而亡。

②结束了分裂,实现统一。

④制定影响深远的制度——

秦:确立了专制主义中央集权制度;

隋:确立了科举制。

③兴建大工程——秦:长城;

隋:大运河

能力提升

启示?

得民心者得天下,统治者要以民为本、爱惜民力。只有人民丰衣足食,生活安定,国家才能强大,社会才能和谐发展。

开通大运河

开创科举取士制度

路线:以洛阳为中心,北抵涿郡,南至余杭

意义:加强了南北的政治、经济、文化交流

隋炀帝:正式建立科举制

隋文帝:初步建立考试选才制度

隋的统一

581年隋文帝杨坚建立隋朝,589年统一全国

时间:605年起

目的:加强南北交通,巩固对全国的统治

隋朝的统一与灭亡

原因:隋炀帝的暴政

隋朝的灭亡

时间:618年

结果:唐朝建立

课堂小结

1.隋朝开凿大运河的主要目的是 ( )

A.加强南北交通,巩固隋朝对全国的统治

B、加强水利灌溉

C.供隋炀帝到江都巡游 D、为了对高丽战争

2.隋朝末年,走水路由余杭到长安,依次要经过的人工河是( )

①广通渠 ②永济渠 ③通济渠

④白渠 ⑤江南河 ⑥邗沟

A.②③⑤⑥ B.④③②①

C.⑥④①⑤ D.⑤⑥③①

课后小练

A

D

3、魏晋时期,选拔官员的主要标准是( )

A、才能 B、财产 C、门第 D、民族

4、最早用分科考试办法选拔官员是在( )

A、唐玄宗时期 B、唐太宗时期

C、隋文帝时期 D、隋炀帝时期

5.与隋代历史最相似的朝代是( )

A. 秦朝 B. 西汉 C. 东汉 D. 北魏

C

C

A

第一课 隋朝的统一与灭亡

第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

1、知道隋朝的建立及统一概况、隋初经济繁荣的表现;2、掌握大运河的的目的,能够辩证的评价大运河的开通。

3、知道科举制的创建及其相应的历史意义。

4、了解隋朝灭亡的原因。

学习目标

建康

南京

长安

西安

长

江

河

黄

渤

海

东

海

海

南

北

周

陈

隋

隋灭陈路线

581年,北周外戚杨坚夺取政权,建立隋朝。

(2)意义:结束了长期分裂的局面,顺应了统一多民族国家的历史发展大趋势。

(1)过程:589年,隋文帝灭陈朝,统一全国。

一、隋的统一

2.隋朝的统一:

589年,隋灭陈,统一全国。

1、隋朝建立

(1)时间: 581年

(2)建立者:杨坚 (改年号为开皇)

(3)都城:长安

(4)方式: 外戚夺权

一、隋朝的统一

北周

隋朝

长安

589年,隋灭陈。南北统一。

在今天南京鸡鸣寺的山坡下有一口枯井,相传陈后主在隋军攻城时携二妃躲入此井,被后人嘲笑为“胭脂井”

《玉树后庭花》

思考1:我们学过的结束分裂实现统一的封建王朝有哪些?

秦朝、西晋、隋朝

思考2:隋朝为什么能统一全国?

客观条件:

1.隋文帝励精图治、军事强大。

2.隋准备充分、战略战术运用得当。

主观条件:

1.北方民族的大融合、南方经济的发展。

2.长期的分裂割据,人民渴望统一。

3.南方陈朝统治腐败。

(1)经济:发展经济,编订户籍,统一南北币制和度量衡制度。

一、隋的统一

3.隋文帝巩固统一

(2)政治:加强中央集权,提高行政效率。(创立三省六部制)

隋初 隋盛时

人口 三千多万人 四千六百多万人

垦田 一千九百多万顷 五千五百多万顷

粮仓 长安太仓 洛阳含嘉仓洛口仓

以下材料说明了什么

人口激增

垦田扩大

粮仓丰实

含嘉仓粮窖示意图

计天下储积,得供五六十年。

——《贞观政要》

隋文帝杨坚锐意改革、为君勤俭而创建了一个政治稳定、社会安定、百姓富足、文化繁荣的盛世,史称“开皇之治”。

(3)作用:

①促进了社会经济的迅速恢复和发展,使人口数量和垦田面积大幅度增长,隋朝成为疆域辽阔、国力强盛的王朝。

②出现了“开皇之治”的盛世局面。

社会经济的迅速恢复和发展,使人口数量和垦田面积大幅度增长,隋朝成为疆域辽阔、国力强盛的王朝。

一、开通京杭大运河

二、确立科举制

三、耗费民力营建系列重大工程,三征辽东,导致农民起义,隋亡

隋炀帝一生做了哪些事情?

隋炀帝(杨广)(604—618年在位)

604年7月,隋文帝病危,杨广派人入宫将父文帝杀死,又假称文帝诏赐兄杨勇死,缢杀之;遂即位,为隋炀帝。

yáng

走近隋炀帝和他的时代——

时间:

人物:

地位:

全长:

南北两端:

中心:

四段:

沟通五大水系:

二、开通大运河

605年

隋炀帝

世界上最长的运河

2000多千米

涿郡,余杭

洛阳

永济渠、通济渠、邗沟、江南河

海河、黄河、淮河、长江、钱塘江

目的:

为了加强南北交通 巩固隋王朝对全国的统治。(根本目的)

大运河的概况

一条:一条贯穿南北的大动脉

二长:二千多千米

三点:涿郡、洛阳、余杭

洛阳

涿郡(北京)

余杭(杭州)

四段:永济渠、通济渠、

邗沟、江南河

通济渠

江南河

五河:海河、黄河、淮河、

长江、钱塘江

海河

黄河

淮河

长江

钱塘江

邗hán沟

zhuō

地位:古代世界上最长的运河

永济渠

隋炀帝时为什么能够开通纵贯南北的大运河?

水运粮食在古代重要吗?

(1)隋炀帝利用已有的经济实力;

(2)以天然河道和古运河为基础;

(3)国家统一,使隋炀帝有征发几百万人的可能性。

重要。在古代,船是主要的交通工具,水运粮食比起陆运,装载量的大,速度快

积极影响:

加强了南北地区政治、经济和文化的交流。成为贯通南北的大动脉。

消极影响:

耗费国力,给人民带来了沉重的负担。

运河风光

尽道隋亡为此河,

至今千里赖通波。

若无水殿龙舟事,

共禹论功不较多。

唐·皮日休《汴河怀古》

唐·胡曾《汴水》

千里长河一旦开,

亡隋波浪九天来。

锦帆未落干戈起,

惆怅龙舟更不回。

否定

肯定

评价原则:明确观点,用辨证唯物主义,一分为二的方法。

如何评价大运河的开通?

罪在当代,功在千秋

选官制度的演变

世卿制

察举制

九品中正制

夏商周时期

两汉时期

魏晋南北朝

隋朝

?

科举制

(血缘/嫡长子)

(举荐/贤孝品行)

(门第/士族垄断)

上品

中品

下品

下上 下中

下下

中上 中中

中下

上上 上中

上下

中正:地方识鉴评定等级者。

· 说说你对“上品无寒门,下品

无士族”的理解?

1.士族独占上品,士庶严格区分,

且官员选拔权由权贵垄断;

2.只重门第,不重才能。影响国家进步

阶级矛盾加剧;

不利于中央集权。

巩固门阀政治的

工具;朝廷无人可用

公门有公,卿门有卿。——《晋书·王沈传》

三、开创科举取士制度

魏晋南北朝时期,官吏的选拔权由上层权贵垄断,选官看重门第,不太注重才能,世家大族的子弟通过门第即可进入仕途。

1、背景:

九品中正制

说说你对“上品无寒门,下品无士族”的理解?

①士族独占上品,士庶严格区分,

且官员选拔权由权贵垄断;

②只重门第,不重才能。

阶级矛盾加剧;

不利于中央集权。

巩固门阀政治的

工具;朝廷无人可用

三、开创科举取士制度

1.背景:魏晋南北朝时期,官吏的选拔权由上层权贵垄断,选官看重门第,不太注重才能,世家大族的子弟通过门第即可进入仕途。

标准:才能

选官制度 选官依据 用官方法 影响

九品中正制 门第高低 按门第高低授官 权贵垄断官吏选拔

科举制度 学士高低 按才学高低授官 扩大了官吏选拔范围

2、科举制

科——考试科目

举——选拔人才

(1)含义:通过考试选拔官员的制度

隋文帝

隋炀帝

科举制诞生

隋炀帝时进士科的设立,标

志着科举制的正式确立。

初步创立

正式确立

隋文帝改革选官制度

隋文帝最早用分科考试

的方法来选拔官员。

高门权贵的子弟:

寒门学子:

地方政府:

中央政府(朝廷):

朝为田舍郎

暮登天子堂

失去凭出身做官的机会

得到凭才学做官的机会

失去选官的权力

得到选官的权力和大批人才

科举取士制度

问题思考2:

科举制对各种人带来的影响?

实行科举制的根本原因:为了巩固统治,加强中央集权。

科举制度创立

隋朝之前的选官制度

九品中正制

特点:官员的选取依据门第和家世,通过考察的方式选取

局限性:上品无寒门,下品无士族。

隋文帝创科举制

科举取士制度

特点:以考试的方式选拔人才,参与考试者不论出身

优点:扩大官吏选拔范围

对比思考:科举制与前朝选官制的不同?以及科举制的作用?

主要不同点:在于选拔人才的标准和方式不同。

科举制的作用:是中国古代选官制度的变革,

加强了皇帝在选官和用人上的权力

扩大了官吏选拔范围,使有才能的人能够参政,

推动了教育的发展。

四、隋朝的灭亡

暴政的表现:好大喜功,不恤民力,纵情享乐,奢侈无度

1、原因:

根本原因:隋炀帝的残暴统治

直接原因:大规模的农民起义

每年征发大批劳动力,营建东都洛阳,开凿大运河,修筑长城和驰道

多次巡游,耗费大量人力和财力。

三次征辽东

开凿大运河

隋炀帝营建东都洛阳:每月役使民工约200万人

奢侈无度:为加强对各地的统治,多次巡游,乘坐高大、华丽的龙舟,随行船只浩浩荡荡,沿途护卫的兵士和拉纤的民工多达数十万,耗费大量人力和财力。

隋炀帝乘龙舟到扬州赏花

隋炀帝龙舟船队

屡次发动战争:三征辽东迫使大量农民服兵役、当民夫,使人民无法正常从事生产劳动。

相关史事 隋朝末年,人民为逃避徭役和兵役,被迫采用断手断足的方式,时称“福手福足”。有的地区人民连草根树皮也吃不上。起义军在发布的檄文中,痛斥隋炀帝:“磬南山之竹书罪无穷,决东海之波流恶难尽。

爆发地点:

发展状况:

斗争结果:

2、隋末农民大起义:

山东

席卷全国,形成了许多反隋队伍

使隋朝面临瓦解

隋朝:581 589 618

建立 统一 灭亡

3、隋朝灭亡:

618年,隋炀帝被部下在江都杀死,隋朝灭亡。

隋亡思考

1、隋朝为什么短命而亡?有哪些深刻的教训值得后人借鉴(启示)?

2、历史有着惊人的相似,隋朝与我国古代哪一个王朝最相似 相似之处有哪些?

成由勤俭败由奢;

得民心者得天下;

统治者要体恤百姓;

以民为本;施行仁政。

好大喜功,不恤民力,

纵情享乐,奢侈无度

秦朝

隋朝和秦朝相比有哪些相似之处?

①统治时间短,因为暴政而亡。

②结束了分裂,实现统一。

④制定影响深远的制度——

秦:确立了专制主义中央集权制度;

隋:确立了科举制。

③兴建大工程——秦:长城;

隋:大运河

能力提升

启示?

得民心者得天下,统治者要以民为本、爱惜民力。只有人民丰衣足食,生活安定,国家才能强大,社会才能和谐发展。

开通大运河

开创科举取士制度

路线:以洛阳为中心,北抵涿郡,南至余杭

意义:加强了南北的政治、经济、文化交流

隋炀帝:正式建立科举制

隋文帝:初步建立考试选才制度

隋的统一

581年隋文帝杨坚建立隋朝,589年统一全国

时间:605年起

目的:加强南北交通,巩固对全国的统治

隋朝的统一与灭亡

原因:隋炀帝的暴政

隋朝的灭亡

时间:618年

结果:唐朝建立

课堂小结

1.隋朝开凿大运河的主要目的是 ( )

A.加强南北交通,巩固隋朝对全国的统治

B、加强水利灌溉

C.供隋炀帝到江都巡游 D、为了对高丽战争

2.隋朝末年,走水路由余杭到长安,依次要经过的人工河是( )

①广通渠 ②永济渠 ③通济渠

④白渠 ⑤江南河 ⑥邗沟

A.②③⑤⑥ B.④③②①

C.⑥④①⑤ D.⑤⑥③①

课后小练

A

D

3、魏晋时期,选拔官员的主要标准是( )

A、才能 B、财产 C、门第 D、民族

4、最早用分科考试办法选拔官员是在( )

A、唐玄宗时期 B、唐太宗时期

C、隋文帝时期 D、隋炀帝时期

5.与隋代历史最相似的朝代是( )

A. 秦朝 B. 西汉 C. 东汉 D. 北魏

C

C

A

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源