川教版七上:第12课 张骞通西域 说课课件

文档属性

| 名称 | 川教版七上:第12课 张骞通西域 说课课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 川教版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2012-12-10 15:20:16 | ||

图片预览

文档简介

课件44张PPT。

《张骞通西域》

成都外国语学校历史组 胡晓涵

一、 教材分析

(一)本课的地位和作用

1、地位

《张骞通西域》是四川教育出版社出版的《中国历史》七年级上册第三学习主题“统一国家的建立” 中第4课内容。川教版七年级上册共5个学习主题,讲述远古至南北朝时期的历史。本学习主题讲述的是秦朝和汉朝的历史。秦汉时期是中国历史上统一国家的建立和初步发展时期,从此,统一成为中国历史发展的主流。而“张骞通西域”正是其初步发展的重要表现,故本课在教材体系中占有重要地位。

2、作用

本课上承《汉武帝的文治武功》、下启《两汉时期的对外交流》,展现了统一国家初步发展的历史画卷:从政治上讲,西域都护府的设置扩大了汉朝的疆域和统一;从民族关系、对外关系上看,他的两次出使“凿空”、“通”的意义非凡:其一,沟“通”,沟通了汉族与西域各民族的联系,促进了民族交流与融合;其二,开“通”,开通了一条辉炳史册两千年、改变世界历史文明的大通道——“丝绸之路”;其三,“通”向未来,指他的这种“开拓、开放”意识影响了后来很多朝代乃至今天的中国,这也是学习本课的现实意义之一。此外,通过本课的学习,能潜移默化的培养学生的意志力、抗挫力等非智力因素,还能帮助其形成正确的民族观及国际化意识。故“张骞通西域”这课的学习有着非常重要而深远的意义。 (二)教学目标

1、知识与能力

(1)了解:张骞两次出使的目的;

(2)识记:西域的地理范围;第一次出使的时间;汉初设置西域都护府的时间;

(3)理解:西域都护府设置的意义;张骞通西域“通“的三层意义;

(4)能力:初步掌握文史、史地结合的学习方法,从各种材料中获取有效信息并进行处理的能力,制作、运用历史地图的能力,对历史人物和历史事件的评价能力。

2、过程与方法

(1)通过一系列“动手动脑”活动,初步培养学生识读、绘制并运用简易历史地图能力;

(2)通过“我随张骞通西域”、“放飞想象”、“动动手”等活动,初步培养学生根据史料、图片、图表等“神入”历史及评价历史人物的能力;

(3)在教师的启发引导下,通过“分组讨论”等互动学习方式,总结出“通”的三层意义,锻炼学生自主、合作的学习能力,且初步培养学生学习历史以为现实所用的意识。

3、情感态度价值观

(1)通过对张骞通西域艰辛历程的学习,认识并学习张骞忠于国家、锲而不舍、开拓、开放的精神。以实现对学生意志力、抗挫力等非智力因素的培养,帮助树立正确的人生观。

(2)通过对西域都护府设置的了解,认识新疆自古就是中国的领土,中华民族的历史是各族人民共同创造的,应自觉维护国家统一。以培养正确的民族观、国家统一意识。

(3)通过对三“通” 即沟“通”、开“通”、“通”向未来的分析和理解,以增强学生的民族自豪感和民族自信心,初步树立国际化意识,培养正确的世界观。 (三)教学重难点

1、教学重点:

(1)张骞第一次出使西域;

(2)西域都护府的设置及意义。

2、教学难点:

(1)西域的地理范围;

(2)如何让学生领会“通”的三层意义。

二、教法和学法

(一)学情分析

我校为省级示范学校,学校有较为优质的生源,学生起点较高,理解能力较强,经过近半期的历史学习,已经初步掌握了学习历史的基本方法,如找历史“六要素”,评价历史人物历史事件要采用一分为二的历史唯物主义观点等。同时,初一学生思维活跃、有强烈的自我展示欲望,也初步具备分析史料的能力及合作探究的学习品质,从而为填充历史简易地图,“我随张骞通西域,设计出征路线图”、“放飞想象”、小组讨论等活动奠定了基础,因此本课以学生的主动参与、动手、动脑为主进行学习可以实现。

(二)教法和学法

1、“神入”历史法:本课补充了很多的历史图片、材料、影像资料,创设历史情景让学生“神入”历史,通过合理的想象,帮助学生理解历史事件,学生据此体悟现实,为己所用,从历史中获取智慧。

2、问题探究法:从激发学生求知欲和培养学生的问题意识角度出发,围绕本课重难点设置了若干材料、问题,并将材料、问题贯穿于一系列充分的动手动脑活动之中。学生通过阅读资料、分析探究、自主及合作的学习方式、小组讨论,在教师的引导帮助下掌握重点、突破难点。

3、自我展示法:让学生在课堂上一步步制作并展示包含全课重要知识点的简易地图,可以充分调动学生主动学习的积极性,增强他们学习历史的主人翁意识。

4、讨论法:设置讨论题,能活跃课堂气氛,使学生的思维始终处于一种积极主动的状态;让他们发现彼此思维中的闪光点。而且讨论还能让他们逐步具备团队精神和养成合作学习的能力。 (图为主办方和各国代表共同点亮水晶球启动仪式)

第13届中国西部国际博览会于2012年9月26 ~9月30日在成都隆重举行

据悉,本届西博会共有55个国家和地区的1561家境外企业参展,参展面积分别占比33.3%和36.2%。希捷、英特尔、三星、LG、富士康等世界知名企业携带新产品、新技术亮相。

你有何感受?找一找:时间、人物、历史事件第12课张骞西域通

葱岭

长安

匈 奴

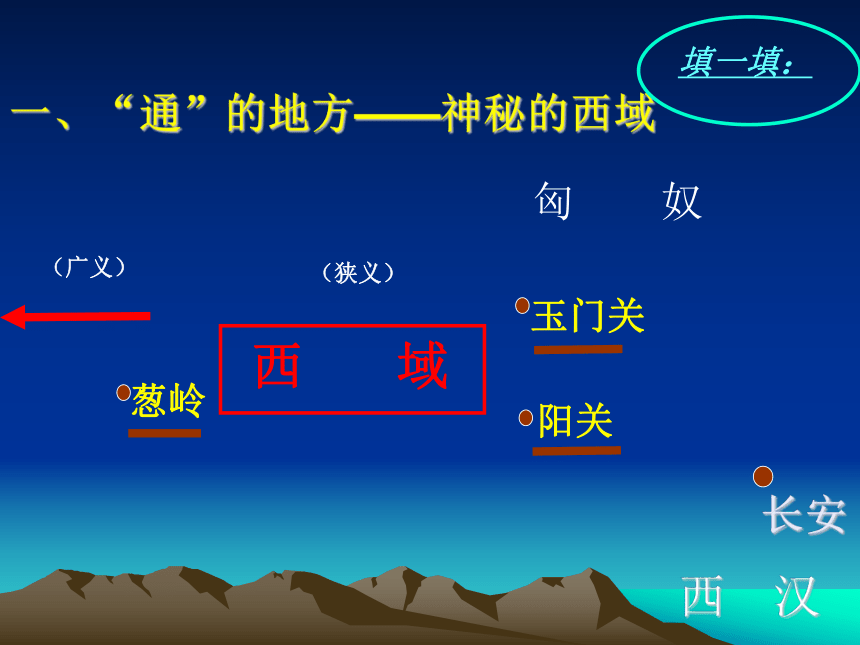

玉门关一、“通”的地方——神秘的西域阳关

西 汉西 域(狭义)(广义)填一填:

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

——《出塞》唐·王之涣——《送元二使安西》唐·王维看一看:

这里生活着多少民族?他们是如何生活的?

(游牧、物产……)一、“通”的地方——神秘的西域二、“通”的原因及过程——张骞出使西域(一)第一次出使1、原因:想一想:1、汉初匈奴能够控制西域的主要原因是什么?

2、匈奴控制西域对西汉有什么影响?

3、汉初对匈奴为何采取和亲政策?

4、汉武帝准备对匈奴采取什么政策?为什么?《史记·大宛列传》和《汉书·西域传》最早记载了有关西域的情况:

“张骞,汉中人也,建元中为郎。时匈奴降者言匈奴破月氏王,以其头为饮器,月氏遁而怨匈奴,无与共击之。”

“汉方欲事灭胡,闻此言,欲通使,道必更匈奴中,乃募能使者。骞以郎应募,使月氏,与堂邑氏奴甘父俱出陇西。” 《史记》书影《汉书》书影匈 奴大月氏西汉二、“通”的原因及过程——张骞出使西域(一)第一次出使1、原因:2、时间:公元前138年3、过程:动手动脑:“我随张骞通西域”:

请为张骞设计一张出使路线图。

长安

匈 奴

玉门关阳关前138张骞第一次出使西域路线图:西 域大月氏 西 汉前1263、过程: 放飞想象:

(“神入”历史)如果是你,愿不愿意跟随张骞出使西域?为什么?动动手:面对困难张骞是怎么做的呢?

阅读教材P69小字,标注关键词句。从张骞身上我们学到了哪些精神?

忠于国家、

锲而不舍、

开拓、开放

……联系现实:

你在自己的生活和学习中应怎样发扬张骞精神呢?找一找:博望候张骞塑像

二、“通”的原因及过程——张骞出使西域(一)第一次出使1、原因:2、时间:公元前138年3、过程:(二)第二次出使4、结果:“通”的精神(二)第二次出使小组分工

共同探讨: 先自学,然后分小组完成

《张骞两次出使西域对比表》。联络大月氏与汉朝夹击匈奴联络乌孙进攻匈奴公元前138年公元前119年未完成联络大月氏的任务未完成联络乌孙的任务被扣留、会见…

访问、联络…比一比: 第二次与第一次相比变化是什么?

能找到两次的相似之处吗?小组讨论:张骞两次出使都没有完成汉武帝交给的任务,

那他不是白干了?三、“通”的意义——张骞通西域影响西汉茂陵鎏金铜马

(根据西域大宛“汗血宝马”的形象铸造)树叶纹缂毛鞍毯

(新疆和阗洛浦赛依瓦克汉代墓出土)

波斯风格的银豆思考:

中原与西域地区的交流

有什么特点?

这种特点说明了什么?

传入传出三、“通”的意义——张骞通西域影响1、沟“通”

沟通了内地与西域,促进了民族的交流与融合;2、开“通”

开通了“丝绸之路”; 丝绸之路

“骞,始开通西域道也。”

——《汉书·张骞传》新疆轮台县汉代烽燧西汉在西北地区的军事屯田三、“通”的意义——张骞通西域影响1、沟“通”

沟通了内地与西域,促进了民族的交流与融合;2、开“通”

开通了“丝绸之路”;3、设置西域都护府(前60年,职责?影响? )西域都护时间:公元前60年意义:从西汉起,今新疆地区便成为

我国领土不可分割的一部分!张 骞 班超 (东汉外交家、军事家)鉴真(唐朝东渡日本)玄奘(唐朝西行取经)南宋残船中瓷器残片泉州出土的南宋古船

郑和(明朝下西洋)三、“通”的意义——张骞通西域影响1、沟“通”

沟通了内地与西域,促进了民族的交流与融合;2、开“通”

开通了“丝绸之路”;3、设置西域都护府(前60年,职责?影响? )4、“通”向未来……“问学中华源 立德世界路“ 归纳小结: 一、“通”的地方——神秘的西域

二、“通”的原因及过程——张骞出使西域

(一)第一次出使

1、原因:a、b、c 2、时间:公元前138年

3、过程: 4、结果:

“通”的精神

(二)第二次出使(《对比表》)

三、“通”的意义——张骞出使西域的影响

1、沟“通”

2、开“通”

3、西域都护府的设置及意义(公元前60年)

4、“通”向未来…张骞通西域学习与探究:1、完成教材课后练习题;

2、“写一写”:

“问学中华源,立德世界路”,这是大家非常

熟悉的话,请结合本课所学,谈谈你对此话的理解,

并写成一篇“历史小感悟”。

(提示:可联系古代事例、当今世界、我国、自己来谈)

课外拓展:

推荐课外读物:

《中国通史》(少年彩绘版,第四册。 海燕出版社)

《史记》、《汉书》(少年彩绘版。海燕出版社)

推荐影视资料:

央视大型记录片《张骞通西域》 电视连续剧《汉武大帝》

推荐网址:

中华文化信息网:http://www.chaos.com.cn

中国历史网:http://www.ccnt.com.cn

五、设计思路及立意:

1、设计思路:全课以中心字“通”为线,串起几大重要知识板块,在教师的启发引导下,让学生通过一系列的动手动脑、问题探究、“神入”历史、小组讨论等活动,完成对本课知识点的掌握。

2、立意:本课密切联系现实生活,从导入——授新——结课始终贯彻新课标中“学习历史为现实所用”的理念,让学生学了本课之后能理解、继承并发扬张骞开拓、开放精神,并初步具备维护国家统一的意识。

谢谢大家!

《张骞通西域》

成都外国语学校历史组 胡晓涵

一、 教材分析

(一)本课的地位和作用

1、地位

《张骞通西域》是四川教育出版社出版的《中国历史》七年级上册第三学习主题“统一国家的建立” 中第4课内容。川教版七年级上册共5个学习主题,讲述远古至南北朝时期的历史。本学习主题讲述的是秦朝和汉朝的历史。秦汉时期是中国历史上统一国家的建立和初步发展时期,从此,统一成为中国历史发展的主流。而“张骞通西域”正是其初步发展的重要表现,故本课在教材体系中占有重要地位。

2、作用

本课上承《汉武帝的文治武功》、下启《两汉时期的对外交流》,展现了统一国家初步发展的历史画卷:从政治上讲,西域都护府的设置扩大了汉朝的疆域和统一;从民族关系、对外关系上看,他的两次出使“凿空”、“通”的意义非凡:其一,沟“通”,沟通了汉族与西域各民族的联系,促进了民族交流与融合;其二,开“通”,开通了一条辉炳史册两千年、改变世界历史文明的大通道——“丝绸之路”;其三,“通”向未来,指他的这种“开拓、开放”意识影响了后来很多朝代乃至今天的中国,这也是学习本课的现实意义之一。此外,通过本课的学习,能潜移默化的培养学生的意志力、抗挫力等非智力因素,还能帮助其形成正确的民族观及国际化意识。故“张骞通西域”这课的学习有着非常重要而深远的意义。 (二)教学目标

1、知识与能力

(1)了解:张骞两次出使的目的;

(2)识记:西域的地理范围;第一次出使的时间;汉初设置西域都护府的时间;

(3)理解:西域都护府设置的意义;张骞通西域“通“的三层意义;

(4)能力:初步掌握文史、史地结合的学习方法,从各种材料中获取有效信息并进行处理的能力,制作、运用历史地图的能力,对历史人物和历史事件的评价能力。

2、过程与方法

(1)通过一系列“动手动脑”活动,初步培养学生识读、绘制并运用简易历史地图能力;

(2)通过“我随张骞通西域”、“放飞想象”、“动动手”等活动,初步培养学生根据史料、图片、图表等“神入”历史及评价历史人物的能力;

(3)在教师的启发引导下,通过“分组讨论”等互动学习方式,总结出“通”的三层意义,锻炼学生自主、合作的学习能力,且初步培养学生学习历史以为现实所用的意识。

3、情感态度价值观

(1)通过对张骞通西域艰辛历程的学习,认识并学习张骞忠于国家、锲而不舍、开拓、开放的精神。以实现对学生意志力、抗挫力等非智力因素的培养,帮助树立正确的人生观。

(2)通过对西域都护府设置的了解,认识新疆自古就是中国的领土,中华民族的历史是各族人民共同创造的,应自觉维护国家统一。以培养正确的民族观、国家统一意识。

(3)通过对三“通” 即沟“通”、开“通”、“通”向未来的分析和理解,以增强学生的民族自豪感和民族自信心,初步树立国际化意识,培养正确的世界观。 (三)教学重难点

1、教学重点:

(1)张骞第一次出使西域;

(2)西域都护府的设置及意义。

2、教学难点:

(1)西域的地理范围;

(2)如何让学生领会“通”的三层意义。

二、教法和学法

(一)学情分析

我校为省级示范学校,学校有较为优质的生源,学生起点较高,理解能力较强,经过近半期的历史学习,已经初步掌握了学习历史的基本方法,如找历史“六要素”,评价历史人物历史事件要采用一分为二的历史唯物主义观点等。同时,初一学生思维活跃、有强烈的自我展示欲望,也初步具备分析史料的能力及合作探究的学习品质,从而为填充历史简易地图,“我随张骞通西域,设计出征路线图”、“放飞想象”、小组讨论等活动奠定了基础,因此本课以学生的主动参与、动手、动脑为主进行学习可以实现。

(二)教法和学法

1、“神入”历史法:本课补充了很多的历史图片、材料、影像资料,创设历史情景让学生“神入”历史,通过合理的想象,帮助学生理解历史事件,学生据此体悟现实,为己所用,从历史中获取智慧。

2、问题探究法:从激发学生求知欲和培养学生的问题意识角度出发,围绕本课重难点设置了若干材料、问题,并将材料、问题贯穿于一系列充分的动手动脑活动之中。学生通过阅读资料、分析探究、自主及合作的学习方式、小组讨论,在教师的引导帮助下掌握重点、突破难点。

3、自我展示法:让学生在课堂上一步步制作并展示包含全课重要知识点的简易地图,可以充分调动学生主动学习的积极性,增强他们学习历史的主人翁意识。

4、讨论法:设置讨论题,能活跃课堂气氛,使学生的思维始终处于一种积极主动的状态;让他们发现彼此思维中的闪光点。而且讨论还能让他们逐步具备团队精神和养成合作学习的能力。 (图为主办方和各国代表共同点亮水晶球启动仪式)

第13届中国西部国际博览会于2012年9月26 ~9月30日在成都隆重举行

据悉,本届西博会共有55个国家和地区的1561家境外企业参展,参展面积分别占比33.3%和36.2%。希捷、英特尔、三星、LG、富士康等世界知名企业携带新产品、新技术亮相。

你有何感受?找一找:时间、人物、历史事件第12课张骞西域通

葱岭

长安

匈 奴

玉门关一、“通”的地方——神秘的西域阳关

西 汉西 域(狭义)(广义)填一填:

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

——《出塞》唐·王之涣——《送元二使安西》唐·王维看一看:

这里生活着多少民族?他们是如何生活的?

(游牧、物产……)一、“通”的地方——神秘的西域二、“通”的原因及过程——张骞出使西域(一)第一次出使1、原因:想一想:1、汉初匈奴能够控制西域的主要原因是什么?

2、匈奴控制西域对西汉有什么影响?

3、汉初对匈奴为何采取和亲政策?

4、汉武帝准备对匈奴采取什么政策?为什么?《史记·大宛列传》和《汉书·西域传》最早记载了有关西域的情况:

“张骞,汉中人也,建元中为郎。时匈奴降者言匈奴破月氏王,以其头为饮器,月氏遁而怨匈奴,无与共击之。”

“汉方欲事灭胡,闻此言,欲通使,道必更匈奴中,乃募能使者。骞以郎应募,使月氏,与堂邑氏奴甘父俱出陇西。” 《史记》书影《汉书》书影匈 奴大月氏西汉二、“通”的原因及过程——张骞出使西域(一)第一次出使1、原因:2、时间:公元前138年3、过程:动手动脑:“我随张骞通西域”:

请为张骞设计一张出使路线图。

长安

匈 奴

玉门关阳关前138张骞第一次出使西域路线图:西 域大月氏 西 汉前1263、过程: 放飞想象:

(“神入”历史)如果是你,愿不愿意跟随张骞出使西域?为什么?动动手:面对困难张骞是怎么做的呢?

阅读教材P69小字,标注关键词句。从张骞身上我们学到了哪些精神?

忠于国家、

锲而不舍、

开拓、开放

……联系现实:

你在自己的生活和学习中应怎样发扬张骞精神呢?找一找:博望候张骞塑像

二、“通”的原因及过程——张骞出使西域(一)第一次出使1、原因:2、时间:公元前138年3、过程:(二)第二次出使4、结果:“通”的精神(二)第二次出使小组分工

共同探讨: 先自学,然后分小组完成

《张骞两次出使西域对比表》。联络大月氏与汉朝夹击匈奴联络乌孙进攻匈奴公元前138年公元前119年未完成联络大月氏的任务未完成联络乌孙的任务被扣留、会见…

访问、联络…比一比: 第二次与第一次相比变化是什么?

能找到两次的相似之处吗?小组讨论:张骞两次出使都没有完成汉武帝交给的任务,

那他不是白干了?三、“通”的意义——张骞通西域影响西汉茂陵鎏金铜马

(根据西域大宛“汗血宝马”的形象铸造)树叶纹缂毛鞍毯

(新疆和阗洛浦赛依瓦克汉代墓出土)

波斯风格的银豆思考:

中原与西域地区的交流

有什么特点?

这种特点说明了什么?

传入传出三、“通”的意义——张骞通西域影响1、沟“通”

沟通了内地与西域,促进了民族的交流与融合;2、开“通”

开通了“丝绸之路”; 丝绸之路

“骞,始开通西域道也。”

——《汉书·张骞传》新疆轮台县汉代烽燧西汉在西北地区的军事屯田三、“通”的意义——张骞通西域影响1、沟“通”

沟通了内地与西域,促进了民族的交流与融合;2、开“通”

开通了“丝绸之路”;3、设置西域都护府(前60年,职责?影响? )西域都护时间:公元前60年意义:从西汉起,今新疆地区便成为

我国领土不可分割的一部分!张 骞 班超 (东汉外交家、军事家)鉴真(唐朝东渡日本)玄奘(唐朝西行取经)南宋残船中瓷器残片泉州出土的南宋古船

郑和(明朝下西洋)三、“通”的意义——张骞通西域影响1、沟“通”

沟通了内地与西域,促进了民族的交流与融合;2、开“通”

开通了“丝绸之路”;3、设置西域都护府(前60年,职责?影响? )4、“通”向未来……“问学中华源 立德世界路“ 归纳小结: 一、“通”的地方——神秘的西域

二、“通”的原因及过程——张骞出使西域

(一)第一次出使

1、原因:a、b、c 2、时间:公元前138年

3、过程: 4、结果:

“通”的精神

(二)第二次出使(《对比表》)

三、“通”的意义——张骞出使西域的影响

1、沟“通”

2、开“通”

3、西域都护府的设置及意义(公元前60年)

4、“通”向未来…张骞通西域学习与探究:1、完成教材课后练习题;

2、“写一写”:

“问学中华源,立德世界路”,这是大家非常

熟悉的话,请结合本课所学,谈谈你对此话的理解,

并写成一篇“历史小感悟”。

(提示:可联系古代事例、当今世界、我国、自己来谈)

课外拓展:

推荐课外读物:

《中国通史》(少年彩绘版,第四册。 海燕出版社)

《史记》、《汉书》(少年彩绘版。海燕出版社)

推荐影视资料:

央视大型记录片《张骞通西域》 电视连续剧《汉武大帝》

推荐网址:

中华文化信息网:http://www.chaos.com.cn

中国历史网:http://www.ccnt.com.cn

五、设计思路及立意:

1、设计思路:全课以中心字“通”为线,串起几大重要知识板块,在教师的启发引导下,让学生通过一系列的动手动脑、问题探究、“神入”历史、小组讨论等活动,完成对本课知识点的掌握。

2、立意:本课密切联系现实生活,从导入——授新——结课始终贯彻新课标中“学习历史为现实所用”的理念,让学生学了本课之后能理解、继承并发扬张骞开拓、开放精神,并初步具备维护国家统一的意识。

谢谢大家!

同课章节目录

- 第一学习主题 中华文明的起源

- 第1课 中国境内的早期人类

- 第2课 原始农耕文化的遗存

- 第3课 远古的传说

- 主题活动一 创办“历史角”

- 第二学习主题 国家的产生和社会变革

- 第4课 夏朝和商朝

- 第5课 西周的兴亡

- 第6课 春秋争霸

- 第7课 战国争雄

- 第8课 商鞅变法

- 第三学习主题 统一国家的建立

- 第9课 秦朝的统一

- 第10课 秦末农民起义

- 第11课 汉武帝的文治武功

- 第12课 张骞通西域

- 第13课 两汉时期的对外交流

- 主题活动二 我评秦始皇和汉武帝

- 第四学习主题 政权分立与民族融合

- 第14课 三国鼎立局面的形成

- 第15课 南方的初步开发

- 第16课 北魏孝文帝的改革

- 第五学习主题 中国古代文化(上)

- 第17课 青铜工艺的杰出成就

- 第18课 卓越的工程

- 第19课 科学技术的重大成果

- 第20课 汉字的演变

- 第21课 活跃的学术思想

- 第22课 文学、史学与宗教

- 第23课 多姿多彩的艺术