事物的正确答案不止一个

图片预览

文档简介

课件36张PPT。同学们做数学题时,有时虽然可以有多种解题思路和方法,但答案往往是唯一的。可是在生活中,有时一些事物的答案往往就不止一个了,不信,我们先分组来做做下面这几个游戏,看看究竟是不是只有一个答案?

①在“日”字上添一笔,看看它能变为一个什么字?

②1+1=?

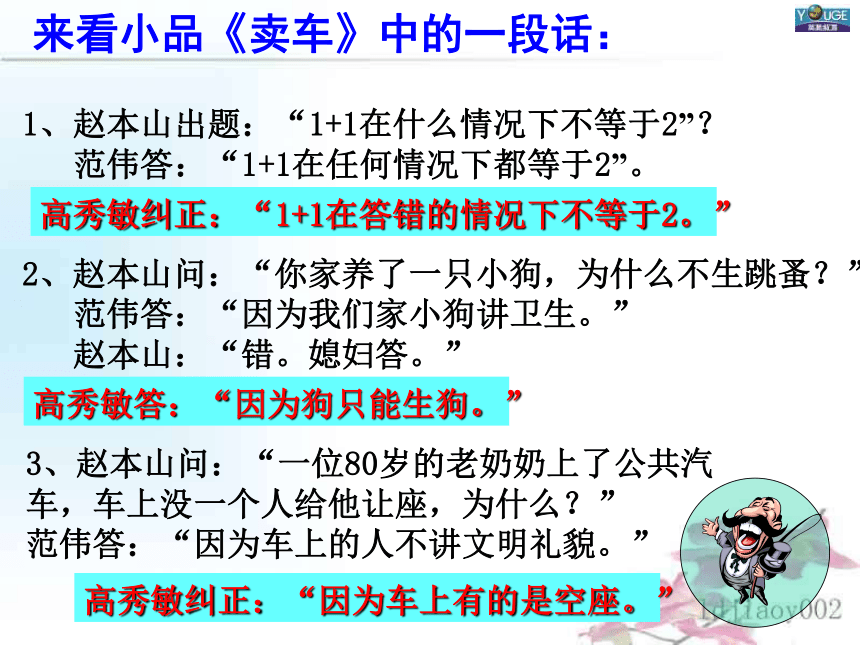

③“圆”在你眼中是什么? 1、赵本山出题:“1+1在什么情况下不等于2”?

范伟答:“1+1在任何情况下都等于2”。来看小品《卖车》中的一段话:高秀敏纠正:“1+1在答错的情况下不等于2。”2、赵本山问:“你家养了一只小狗,为什么不生跳蚤?”

范伟答:“因为我们家小狗讲卫生。”

赵本山:“错。媳妇答。”高秀敏答:“因为狗只能生狗。”3、赵本山问:“一位80岁的老奶奶上了公共汽车,车上没一个人给他让座,为什么?”

范伟答:“因为车上的人不讲文明礼貌。”高秀敏纠正:“因为车上有的是空座。”

横看成岭侧成峰

远近高低各不同每一种事物都可以从不同的

角度去观察,观察的角度

不同,结论也不相同。事物的正确答案不止一个 [美] 罗迦·费·因格 1.理解议论文观点和材料的关系,学习举例论证的方法。

2.理解文章的结构。

3.培养创造性思维和创新意识,鼓励学生做一个有创造性的人。教学目标(一)解释下列字词。检查预习汲取:

推敲:

根深蒂固:

孜孜不倦:

锲而不舍:

不言而喻:

一事无成:吸取。汲,从下往上打水。比喻斟酌字句,反复琢磨。比喻根基深厚牢固,不可动摇。勤奋努力,不知疲倦。孜孜,勤勉。雕刻一件东西,一直刻下去不放手。

比喻有恒心、有毅力。锲,雕刻。不用说就可以明白。喻,明白。连一样事情也没做成,什么事情都

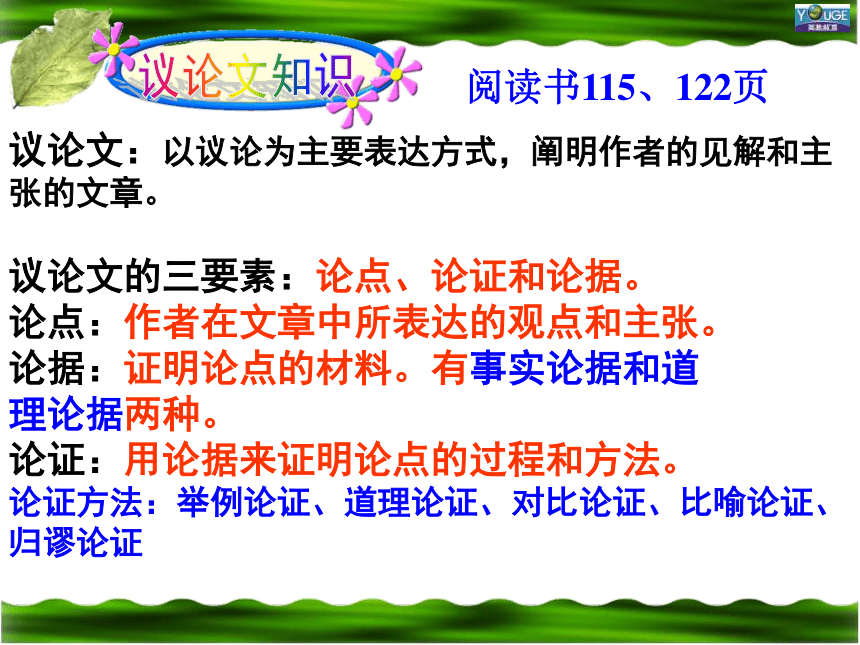

做不成。jízīqièdì议论文:以议论为主要表达方式,阐明作者的见解和主张的文章。

议论文的三要素:论点、论证和论据。

论点:作者在文章中所表达的观点和主张。

论据:证明论点的材料。有事实论据和道

理论据两种。

论证:用论据来证明论点的过程和方法。

论证方法:举例论证、道理论证、对比论证、比喻论证、 归谬论证议论文知识阅读书115、122页整体感知思 考:1、文中表明作者观点的语句是哪一句?

2、围绕这个观点,作者阐述了哪几个问题?

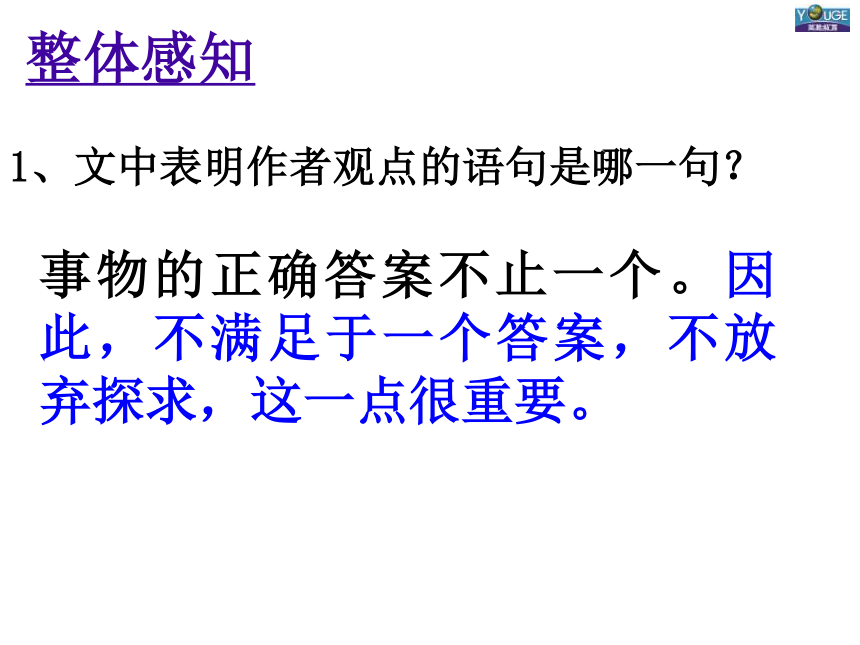

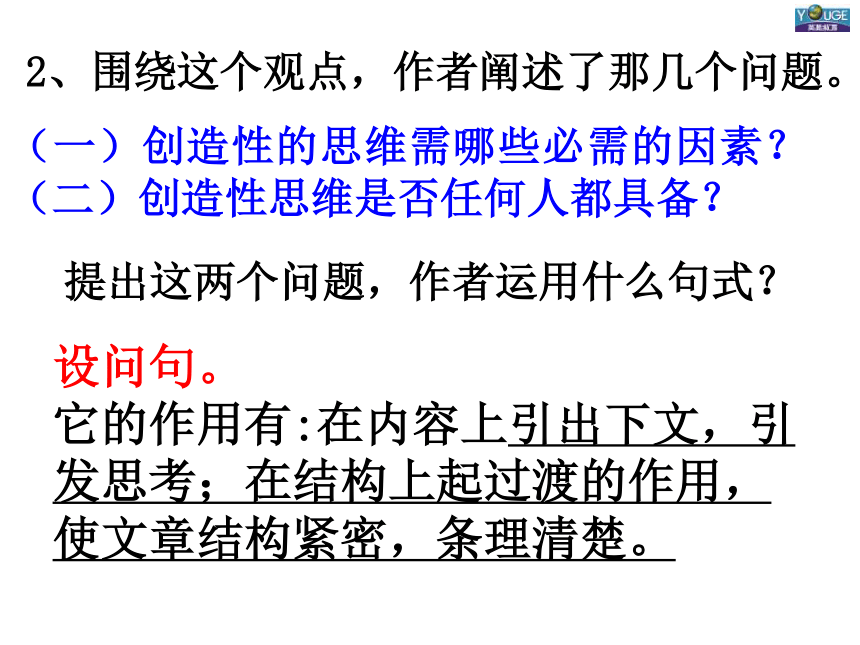

3、最后,作者是如何总结的?1、文中表明作者观点的语句是哪一句?事物的正确答案不止一个。因此,不满足于一个答案,不放弃探求,这一点很重要。整体感知2、围绕这个观点,作者阐述了那几个问题。(一)创造性的思维需哪些必需的因素?(二)创造性思维是否任何人都具备?提出这两个问题,作者运用什么句式?设问句。

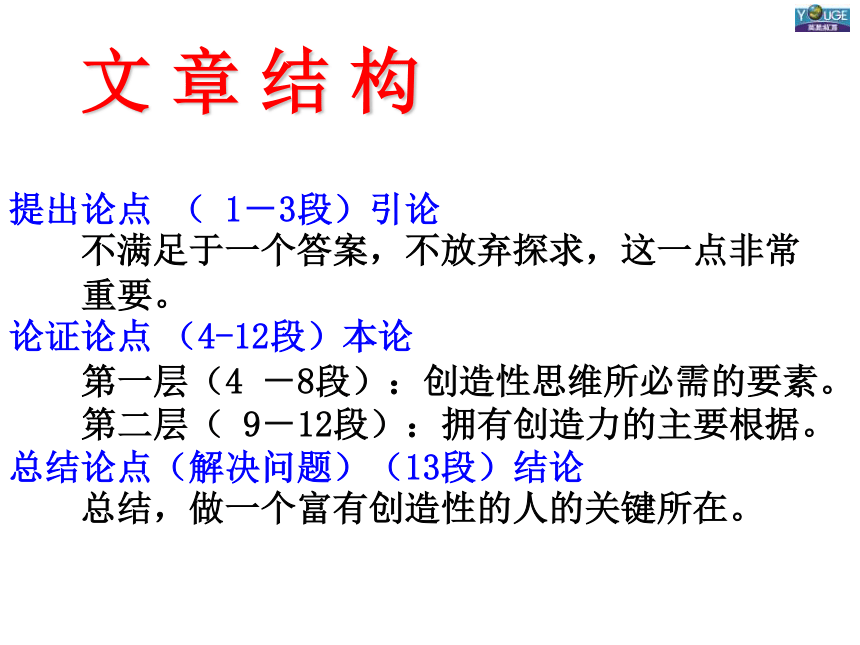

它的作用有:在内容上引出下文,引发思考;在结构上起过渡的作用,使文章结构紧密,条理清楚。 提出论点 ( 1-3段)引论

不满足于一个答案,不放弃探求,这一点非常

重要。

论证论点 (4-12段)本论

第一层(4 -8段):创造性思维所必需的要素。

第二层( 9-12段):拥有创造力的主要根据。

总结论点(解决问题)(13段)结论

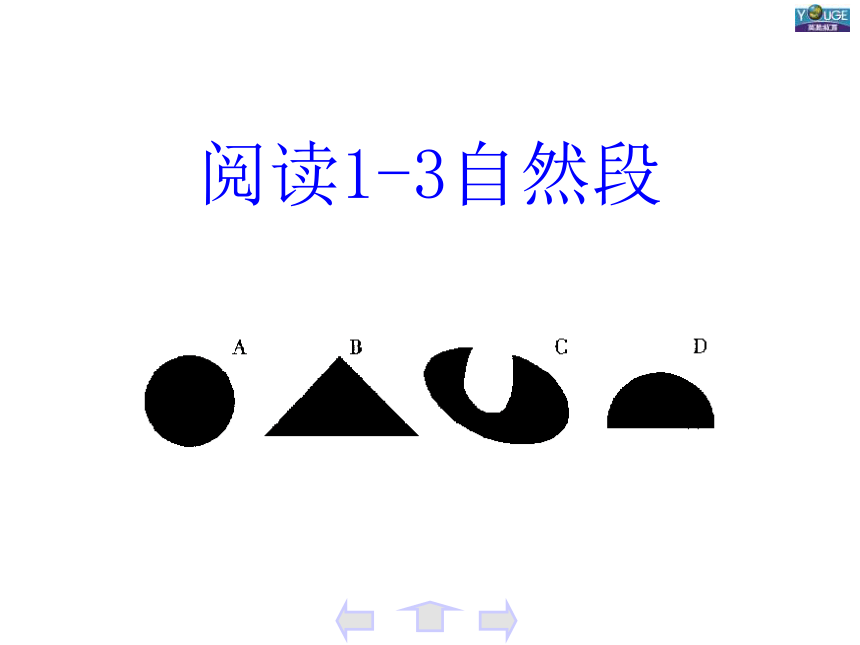

总结,做一个富有创造性的人的关键所在。文 章 结 构阅读1-3自然段画出四个图形,提出一个问题。用问题引出论点,结合问题讲道理。

好处:新颖别致,通俗易懂,能引起读者的阅读兴趣。1、作者是如何提出观点的?这样写有什么好处?“不满足于一个答案,不放弃探求,这一点非常重要。”为什么?(尽量用课文中的话回答。)1、生活中解决问题的方法并非只有一个,而是多种多样。

2、情况变化,解决问题的方法也要变化。

3、如果认为答案是唯一的,找到答案就会止步不前。第三段用了两个“因此” 第一个的“此”是指:若是某种数学问题的话,说正确答案只有一个是对的。麻烦的是,生活中大部分事物并不像某种数学问题那样……往往不灵了。

第二个的“此”是因:

如果你认为正确答案只有一个的话,当你找到某个答案以后,就会止步不前。读第三段 用了两个假设复句,它们是:若是某种数学问题的话,说正确答案只有一个是对的。

如果你认为正确答案只有一个的话,当你找到某个答案以后,就会止步不前。

记住:如果(若是、要是、若、假如、假使……)表示假设关系。阅读4-12自然段朗读: 然而,寻求第二种答案,或是解决问题的其他路径和新的方法,有赖于创造性的思维。那么,创造性的思维又有哪些必需的要素呢? 这段运用什么修辞方法?起什么作用?

设问。

引人注意,引出下文。

在结构上起承接、过渡作用。创造性的思维有哪些要素? 其中最重要的是哪个?总是孜孜不倦地汲取知识,使自己学识渊博。

有探求新事物,并为此而活用知识的态度和意识。

持之以恒地进行各种尝试。

发挥创造力的真正关键,在于如何运用知识。(“关键”说明最重要)汲取知识活用知识持之以恒课文列举了两个事例:约翰·古登贝尔克将葡萄压榨机和硬币打制器组合起来,发明了印刷机和排版术。

罗兰·布歇尔把电视接收器作为试验对象,发明了对战型的乒乓球游戏,从此开始了游戏机的革命。

这两个事例是为了证明什么道理?

证明“发挥创造力的真正关键,在于如何运用知识”。举例论证不过,这种创造性的思维是否任何人都具备呢?是否存在富有创造力和缺乏创造力的区别呢?

设问:引人注意,提醒读者注意;引出下文,突出下文有关创造性思维是否任何人都有的论题。 只要我们拥有自信,丰富我们的积累,并持之以恒地探究下去,我们就有可能成为一个富有创造力的人。莎士比亚爱因斯坦贝多芬“只有见多芬、爱因斯坦以及莎士比亚才具备创造性思维”的看法,为什么不对?对比论证非凡的灵感是怎样产生的?往往产生于这样的过程:关注极其普通、甚至一闪念的想法,并对它反复推敲,逐渐充实。

“往往”一词可以删除吗?为什么?

不可。“往往”表示常常如此,但又不都如此。体现了语言的准确、严密性。区分一个人是否拥有创造力,主要根据什么?主要根据之一是,拥有创造力的人留意自己细小的想法。即使他们不知道将来会产生怎样的结果,但他们很清楚,小的创意会打开大的突破口,并坚信自己一定能使之变为现实。

“之一”可否去掉?为什么?

不可。因为还有其他“主要根据”,删去之后就变成全部的根据,与事实不符,说明了语言的准确性。阅读结尾怎样才能成为一个富有创造性的人?任何人都拥有创造力,首先要坚信这一点。

经常保持好奇心,不断积累知识;

不满足于一个答案,而去探求新思路,去运用所得的知识;

一旦产生小的灵感,相信它的价值,并锲而不舍地把它发展下去。梳理思路四个图形提出一个问题事物的正确答案不止一个不满足于一个答案,不放弃探求,这一点非常重要既然不满足于一个答案,需要寻求其他答案。怎样寻求呢?课文于是顺理成章地提出“有赖于创造性思维”。不过,这种创造性思维是否任何人都具有呢?是否存在富有创造力和缺乏创造力的区别呢? “任何人都拥有创造力”,只要具备几个关键性的要素,就能成为一个富有创造性的人。创造性思维必需的要素层层深入中心论点提出论点 任何人都拥有创造力,首先要坚信这一点。关键是要经常保持好奇心,不断积累知识;不满足于一个答案,而去探求新思路,去运用所得的知识;一旦产生小的灵感,相信它的价值,并锲而不舍地把它发展下去。如果能做到这些,你一定会成为一个富有创造性的人。小 结 中华民族是一个有创造力的民族,长城、四大发明、圆周率、杂交水稻、神州飞船······一项项创造闪烁着智慧的光辉。学习这篇课文,我们掌握了一种新的思维方式,让我们带着寻求第二种答案的勇气,努力去创造吧!相信你也是一个有创造力的人!总 结 举出生活中的一两个事例来证明13自然段中的观点。 拓展延伸 最后一课

一位哲学家带着他的一群学生漫游世界,十年间,他们游历了许多国家,拜访了许多

有学问的人,现在他们回来了,个个都满腹经

纶。在进城之前,哲学家在郊外的一片草地上坐了下来,说:“十年游历,你们都已是饱学之士,现在学业要结束了,我们上最后一课吧!”

弟子们围着哲学家坐下来,哲学家问:“现在我们坐在什么地方?”弟子们答:“现在我们坐在旷野里。”哲学家又问:“旷野里长着什阅读下面的短文,回答文后的问题:么?”弟子们答:“旷野里长着野草。”哲学家说:“对,旷野里长满杂草,现在我想知道该如何除掉这些杂草。”弟子们非常惊愕,他们都没有想到,一心在探讨人生奥妙的哲学家,最后一课问的竟是这么简单的一个问题。

一个弟子首先开口,说:“老师,只要用铲子铲掉就够了。”哲学家摇摇头。

另一个弟子接着说:“用火烧也是很好的办法。”哲学家微微笑了一下,示意下一位。

第三位弟子说:“撒上石灰就会除掉所有的杂草。” 接着讲的是第四个弟子,他说:“斩草要除根,只要把根挖出来就行了。”

等弟子们都讲完了,哲学家站了起来,说:“课就上到这里,你们回去以后,按照各自的方法除一片杂草,一年后,我们再来相聚。”

一年后,他们都来了,不过原来相聚的地方不再是杂草丛生,它变成了一片长满谷子的庄稼地。弟子们围着谷地坐下,等待哲学家的到来,可是哲学家始终没有来。 几十年后,哲学家去世了,弟子们在整理他的言论时,私自在最后补了一章:要想除掉旷野里的杂草,方法只有一种,那就是在上面 ;同样,要想让灵魂净洁,惟一的方法就是 去占领它。1.根据文意,在最后一段的两处横线上填上恰当的词语。(每处4个字以内)种上庄稼用美德2.对哲学家“如何除掉这些杂草”的提问,为什么弟子们的回答都不正确?

3.根据上下文的提示,该怎样正确地回答哲学家“如何正确地除掉杂草”的问题? 无论是从表面上除去杂草,还是连根挖出杂萆,都只是暂时性的,而不能彻底永久地除掉这些杂草。 要彻底永久地除掉这些杂草,就要把它改变成良田,种上庄稼。4.文中说原来相聚的地方已变成了一片庄稼地。它是怎样“变成一片长满谷子的庄稼地”的?

5.一年后,哲学家为什么始终没有来赴约?

6.用自己的语言简洁准确地概括这篇短文的中心论点。

哲学家用一年时间把荒地开垦成农田种上的谷子。 哲学家把旷野改造成农田,已用行动和事实给学生们作了回答,所以他不必再赴约作口头回答了。 要除掉头脑中错误的、肮脏的思想,只有用正确的、美善的思想去武装。

①在“日”字上添一笔,看看它能变为一个什么字?

②1+1=?

③“圆”在你眼中是什么? 1、赵本山出题:“1+1在什么情况下不等于2”?

范伟答:“1+1在任何情况下都等于2”。来看小品《卖车》中的一段话:高秀敏纠正:“1+1在答错的情况下不等于2。”2、赵本山问:“你家养了一只小狗,为什么不生跳蚤?”

范伟答:“因为我们家小狗讲卫生。”

赵本山:“错。媳妇答。”高秀敏答:“因为狗只能生狗。”3、赵本山问:“一位80岁的老奶奶上了公共汽车,车上没一个人给他让座,为什么?”

范伟答:“因为车上的人不讲文明礼貌。”高秀敏纠正:“因为车上有的是空座。”

横看成岭侧成峰

远近高低各不同每一种事物都可以从不同的

角度去观察,观察的角度

不同,结论也不相同。事物的正确答案不止一个 [美] 罗迦·费·因格 1.理解议论文观点和材料的关系,学习举例论证的方法。

2.理解文章的结构。

3.培养创造性思维和创新意识,鼓励学生做一个有创造性的人。教学目标(一)解释下列字词。检查预习汲取:

推敲:

根深蒂固:

孜孜不倦:

锲而不舍:

不言而喻:

一事无成:吸取。汲,从下往上打水。比喻斟酌字句,反复琢磨。比喻根基深厚牢固,不可动摇。勤奋努力,不知疲倦。孜孜,勤勉。雕刻一件东西,一直刻下去不放手。

比喻有恒心、有毅力。锲,雕刻。不用说就可以明白。喻,明白。连一样事情也没做成,什么事情都

做不成。jízīqièdì议论文:以议论为主要表达方式,阐明作者的见解和主张的文章。

议论文的三要素:论点、论证和论据。

论点:作者在文章中所表达的观点和主张。

论据:证明论点的材料。有事实论据和道

理论据两种。

论证:用论据来证明论点的过程和方法。

论证方法:举例论证、道理论证、对比论证、比喻论证、 归谬论证议论文知识阅读书115、122页整体感知思 考:1、文中表明作者观点的语句是哪一句?

2、围绕这个观点,作者阐述了哪几个问题?

3、最后,作者是如何总结的?1、文中表明作者观点的语句是哪一句?事物的正确答案不止一个。因此,不满足于一个答案,不放弃探求,这一点很重要。整体感知2、围绕这个观点,作者阐述了那几个问题。(一)创造性的思维需哪些必需的因素?(二)创造性思维是否任何人都具备?提出这两个问题,作者运用什么句式?设问句。

它的作用有:在内容上引出下文,引发思考;在结构上起过渡的作用,使文章结构紧密,条理清楚。 提出论点 ( 1-3段)引论

不满足于一个答案,不放弃探求,这一点非常

重要。

论证论点 (4-12段)本论

第一层(4 -8段):创造性思维所必需的要素。

第二层( 9-12段):拥有创造力的主要根据。

总结论点(解决问题)(13段)结论

总结,做一个富有创造性的人的关键所在。文 章 结 构阅读1-3自然段画出四个图形,提出一个问题。用问题引出论点,结合问题讲道理。

好处:新颖别致,通俗易懂,能引起读者的阅读兴趣。1、作者是如何提出观点的?这样写有什么好处?“不满足于一个答案,不放弃探求,这一点非常重要。”为什么?(尽量用课文中的话回答。)1、生活中解决问题的方法并非只有一个,而是多种多样。

2、情况变化,解决问题的方法也要变化。

3、如果认为答案是唯一的,找到答案就会止步不前。第三段用了两个“因此” 第一个的“此”是指:若是某种数学问题的话,说正确答案只有一个是对的。麻烦的是,生活中大部分事物并不像某种数学问题那样……往往不灵了。

第二个的“此”是因:

如果你认为正确答案只有一个的话,当你找到某个答案以后,就会止步不前。读第三段 用了两个假设复句,它们是:若是某种数学问题的话,说正确答案只有一个是对的。

如果你认为正确答案只有一个的话,当你找到某个答案以后,就会止步不前。

记住:如果(若是、要是、若、假如、假使……)表示假设关系。阅读4-12自然段朗读: 然而,寻求第二种答案,或是解决问题的其他路径和新的方法,有赖于创造性的思维。那么,创造性的思维又有哪些必需的要素呢? 这段运用什么修辞方法?起什么作用?

设问。

引人注意,引出下文。

在结构上起承接、过渡作用。创造性的思维有哪些要素? 其中最重要的是哪个?总是孜孜不倦地汲取知识,使自己学识渊博。

有探求新事物,并为此而活用知识的态度和意识。

持之以恒地进行各种尝试。

发挥创造力的真正关键,在于如何运用知识。(“关键”说明最重要)汲取知识活用知识持之以恒课文列举了两个事例:约翰·古登贝尔克将葡萄压榨机和硬币打制器组合起来,发明了印刷机和排版术。

罗兰·布歇尔把电视接收器作为试验对象,发明了对战型的乒乓球游戏,从此开始了游戏机的革命。

这两个事例是为了证明什么道理?

证明“发挥创造力的真正关键,在于如何运用知识”。举例论证不过,这种创造性的思维是否任何人都具备呢?是否存在富有创造力和缺乏创造力的区别呢?

设问:引人注意,提醒读者注意;引出下文,突出下文有关创造性思维是否任何人都有的论题。 只要我们拥有自信,丰富我们的积累,并持之以恒地探究下去,我们就有可能成为一个富有创造力的人。莎士比亚爱因斯坦贝多芬“只有见多芬、爱因斯坦以及莎士比亚才具备创造性思维”的看法,为什么不对?对比论证非凡的灵感是怎样产生的?往往产生于这样的过程:关注极其普通、甚至一闪念的想法,并对它反复推敲,逐渐充实。

“往往”一词可以删除吗?为什么?

不可。“往往”表示常常如此,但又不都如此。体现了语言的准确、严密性。区分一个人是否拥有创造力,主要根据什么?主要根据之一是,拥有创造力的人留意自己细小的想法。即使他们不知道将来会产生怎样的结果,但他们很清楚,小的创意会打开大的突破口,并坚信自己一定能使之变为现实。

“之一”可否去掉?为什么?

不可。因为还有其他“主要根据”,删去之后就变成全部的根据,与事实不符,说明了语言的准确性。阅读结尾怎样才能成为一个富有创造性的人?任何人都拥有创造力,首先要坚信这一点。

经常保持好奇心,不断积累知识;

不满足于一个答案,而去探求新思路,去运用所得的知识;

一旦产生小的灵感,相信它的价值,并锲而不舍地把它发展下去。梳理思路四个图形提出一个问题事物的正确答案不止一个不满足于一个答案,不放弃探求,这一点非常重要既然不满足于一个答案,需要寻求其他答案。怎样寻求呢?课文于是顺理成章地提出“有赖于创造性思维”。不过,这种创造性思维是否任何人都具有呢?是否存在富有创造力和缺乏创造力的区别呢? “任何人都拥有创造力”,只要具备几个关键性的要素,就能成为一个富有创造性的人。创造性思维必需的要素层层深入中心论点提出论点 任何人都拥有创造力,首先要坚信这一点。关键是要经常保持好奇心,不断积累知识;不满足于一个答案,而去探求新思路,去运用所得的知识;一旦产生小的灵感,相信它的价值,并锲而不舍地把它发展下去。如果能做到这些,你一定会成为一个富有创造性的人。小 结 中华民族是一个有创造力的民族,长城、四大发明、圆周率、杂交水稻、神州飞船······一项项创造闪烁着智慧的光辉。学习这篇课文,我们掌握了一种新的思维方式,让我们带着寻求第二种答案的勇气,努力去创造吧!相信你也是一个有创造力的人!总 结 举出生活中的一两个事例来证明13自然段中的观点。 拓展延伸 最后一课

一位哲学家带着他的一群学生漫游世界,十年间,他们游历了许多国家,拜访了许多

有学问的人,现在他们回来了,个个都满腹经

纶。在进城之前,哲学家在郊外的一片草地上坐了下来,说:“十年游历,你们都已是饱学之士,现在学业要结束了,我们上最后一课吧!”

弟子们围着哲学家坐下来,哲学家问:“现在我们坐在什么地方?”弟子们答:“现在我们坐在旷野里。”哲学家又问:“旷野里长着什阅读下面的短文,回答文后的问题:么?”弟子们答:“旷野里长着野草。”哲学家说:“对,旷野里长满杂草,现在我想知道该如何除掉这些杂草。”弟子们非常惊愕,他们都没有想到,一心在探讨人生奥妙的哲学家,最后一课问的竟是这么简单的一个问题。

一个弟子首先开口,说:“老师,只要用铲子铲掉就够了。”哲学家摇摇头。

另一个弟子接着说:“用火烧也是很好的办法。”哲学家微微笑了一下,示意下一位。

第三位弟子说:“撒上石灰就会除掉所有的杂草。” 接着讲的是第四个弟子,他说:“斩草要除根,只要把根挖出来就行了。”

等弟子们都讲完了,哲学家站了起来,说:“课就上到这里,你们回去以后,按照各自的方法除一片杂草,一年后,我们再来相聚。”

一年后,他们都来了,不过原来相聚的地方不再是杂草丛生,它变成了一片长满谷子的庄稼地。弟子们围着谷地坐下,等待哲学家的到来,可是哲学家始终没有来。 几十年后,哲学家去世了,弟子们在整理他的言论时,私自在最后补了一章:要想除掉旷野里的杂草,方法只有一种,那就是在上面 ;同样,要想让灵魂净洁,惟一的方法就是 去占领它。1.根据文意,在最后一段的两处横线上填上恰当的词语。(每处4个字以内)种上庄稼用美德2.对哲学家“如何除掉这些杂草”的提问,为什么弟子们的回答都不正确?

3.根据上下文的提示,该怎样正确地回答哲学家“如何正确地除掉杂草”的问题? 无论是从表面上除去杂草,还是连根挖出杂萆,都只是暂时性的,而不能彻底永久地除掉这些杂草。 要彻底永久地除掉这些杂草,就要把它改变成良田,种上庄稼。4.文中说原来相聚的地方已变成了一片庄稼地。它是怎样“变成一片长满谷子的庄稼地”的?

5.一年后,哲学家为什么始终没有来赴约?

6.用自己的语言简洁准确地概括这篇短文的中心论点。

哲学家用一年时间把荒地开垦成农田种上的谷子。 哲学家把旷野改造成农田,已用行动和事实给学生们作了回答,所以他不必再赴约作口头回答了。 要除掉头脑中错误的、肮脏的思想,只有用正确的、美善的思想去武装。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 雨说

- 3*星星变奏曲

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 敬业与乐业

- 6*纪念伏尔泰逝世一百周年的演说

- 7 《傅雷家书》两则

- 8*致女儿的信(旧)

- 第三单元

- 8 故乡

- 9*孤独之旅

- 10 我的叔叔于勒

- 11*心声

- 第四单元

- 12 事物的正确答案不止一个

- 13*应有格物致知精神

- 14*短文两篇

- 15 中国人失掉自信力了吗

- 第五单元

- 16 智取生辰纲

- 17*杨修之死

- 18 范进中举

- 19*香菱学诗

- 第六单元

- 20 陈涉世家

- 21 唐雎不辱使命

- 22*隆中对

- 23*出师表

- 24 词五首

- 课外古诗词

- 观刈麦

- 月夜

- 商山早行

- 卜算子 咏梅

- 破阵子

- 浣溪沙

- 醉花阴

- 南乡子 京口北固亭有怀

- 山坡羊 骊山怀古

- 朝天子 咏喇叭

- 名著导读

- 《水浒》

- 《傅雷家书》

- 《培根随笔》