江西省永吉中学2012-2013学年高一上学期期中考试 语文

文档属性

| 名称 | 江西省永吉中学2012-2013学年高一上学期期中考试 语文 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 29.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-12-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

江西省永吉中学12-13学年上学期期中考试

高一年级语文试题

第Ⅰ卷(选择题 共36分)

本卷共12小题,每小题3分,共36分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

一.(18分,每小题3分)

1.下列词语中加点的字,读音没有错误的一组是( )

A.衣钵(bó) 缒城(zhuì) 浸渍(jì) 创伤(chuāng)

B.玉玦(quē) 叱咤(zhà) 旗杆(gān) 婆娑(sā)

C.弄堂(lòng) 飨客(xiǎng) 着陆(zhuó) 骨髓(suǐ)

D.谄媚(chǎn) 懒散(sàn) 租赁(rèn) 瞋目(chēng)

2.下列词语中,没有错别字的一组是( )

A.黯然 恶梦 橘红色 绿草如茵

B.掩印 营利 新纪元 戊戍政变

C.九霄 借签 作业薄 中流激水

D.汽艇 殴打 包身契 衣衫褴褛

3.下列句子中加点成语使用错误的一项是( )

A.不法分子利用skype网络电话,虚拟境外号码打恐吓电话给事主,甚至直接进行人身攻击,侮辱事主人格,进而图穷匕见,实施诈骗。

B.人社部发布的2011年《中国薪酬发展报告》指出:部分行业工资上涨过快,高管工资增幅明显超过普通职工工资的增幅,而企业高管与农民工工资的收入差距最高达4553倍。一个耸人听闻的数字,折射出了当今之中国劳动者与管理者之间的巨大差异。

C.青山肃穆,江河呜咽,松柏低垂。这一刻,全城空巷;这一刻,举市同哀!我们长歌当哭,为抗洪救灾中我们失去的三个鲜活的生命、三位光荣的英雄……

D.周迅自己拖着红色行李箱,走出门外与司机会合,将行李箱交到司机手里,她则惬意地双手插兜,左顾右盼,随后低头迈上座驾,向别墅方向驶去。

4.下列句子中没有语病的一句是( )

A.江西省歌舞剧院创作的大型情景歌舞剧《井冈山》今晚在国家大剧院激情上演。一首首动人的歌曲和一幕幕难忘的场景, 引起了人们的强烈共鸣,再现了80多年前那战火纷飞的峥嵘岁月。

B.“南开中学课间操跳《江南style》!一操场的人都在骑马啊!”近日,南开中学一段课间操视频,成为媒体的热门话题。昨天上午,记者前往该校,亲眼见证了这一嗨翻全场的课间操。

C.目前,金龙鱼、福临门两家国内主流食用油大企业相应增加小包装花生油、菜子油价格,消息一出立即引起各界关注。

D.伦敦奥运会大约65%左右的日用品和纪念品都是“中国制造”,难怪有人惊呼伦敦奥运几乎就是一个“中国制造”的盛会。

5.下列句子中标点符号使用错误的一句是( )

A.这年3月,由4位著名科学家联名上报党中央的“国家高新技术发展建议”被邓小平批准。这就是著名的《863计划》。

B.中国国家海洋局发布消息称,11月4日上午10时许,中国海监50、15、26、27船编队进入中国钓鱼岛领海内进行维权巡航。

C.只有两条板凳,——其实,即使有更多的板凳,这屋子里面也没有同时容纳三十个人吃粥的地方。

D.寻梦?撑一支长篙,向青草更青处漫溯,满载一船星辉,在星辉斑斓里放歌。

6.下列各项中,对名著《论语》和《大卫·科波菲尔》的叙述不正确的一项是( )

A.《论语》成书于春秋战国之际,是记载孔子及其弟子言行的书,集中体现了孔子在政治、伦理、哲学、教育等方面的思想,是儒家最重要的经典著作。

B.《论语》全书共分20篇,篇名为后人所起,多用每篇首句中的两个字做篇名;每一篇又分若干章,每章长短不一,短的只有一句话,长的也不过数百字。

C.《大卫·科波菲尔》是享誉世界的英国小说家狄更斯的一部“半自传体”小说,包含了作家本人的许多生活事实。

D.《大卫·科波菲尔》的主线是大卫的成长史。他是个遗腹子,在继父的帮助下确立起了是非观念和健全的人格。

二.(9分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成7-9题。

诺贝尔文学奖的审美标准是“具有理想主义倾向的杰出文学作品”。虽然瑞典文学院始终以“理想主义”作为最高标准来评选作品,但是,在各个不同的历史阶段,对“理想主义”的理解有所不同。

自19世纪中叶起,欧洲资本主义进入稳定发展时期,社会矛盾虽然日益尖锐,但人们仍然对生活和未来充满信心。受此影响,诺贝尔文学奖最初十几年多关注那些透过温和的人道主义显现出真、善、美的文学作品。光明、崇高、热情、高雅是此时获奖作品的共同风格。例如,1910年德国作家海泽的获奖是因为他的作品“所达到的充满理想主义光辉的、完美的艺术境界”。不难发现,此时欧洲人的文学审美观念趋向于追求古典式的和谐之美,而人与现实的和谐是这种古典美的核心,它折射出当时欧洲人对人与现实关系的向往与期待。

第一次世界大战的爆发使人类遭到空前的浩劫,欧洲人古典的乌托邦梦想随着战火灰飞烟灭。西方知识分子开始了对世界的全面反思,用更加冷峻的目光来审视人与现实的关系。传统文学观念受到严重的冲击,乐观主义倾向开始淡出20世纪西方文学的舞台,文学的视角转移到从人生的悲剧性体验中发现美与善。如果说战前的西方文学多从美的角度来审视人与现实的关系,从而建立起对人类未来的美好幻想,那么,此时的西方文学更多地从丑的角度来反思现实对人类心灵的扭曲与异化。这一时期的诺贝尔文学奖更多地表彰那些具有浓厚悲剧意识的作家。如1919年瑞典文学院将文学奖颁给瑞士作家施皮特勒,正是因为他的史诗《奥林匹斯的春天》“表达了人类在与强加于自身的各种欲望搏斗时表现出的自由意志、各种理想、各种想象以及人类的痛苦、绝望等等”。

接踵而来的第二次世界大战以及战后的冷战和全球核威胁,使人类的精神从悲观走向了绝望。在这片思想的荒原上,存在主义哲学思想开始风靡世界。存在主义哲学认为,人的存在是荒诞与痛苦的,人生的意义终将化为虚无。存在主义哲学对二战后世界文学影响深远,文学的审美重心由对人与现实的关系的反思上升到对人的本质的反思。西方现代作家以文学为手段来探究人类存在的价值,不再努力去描绘外在于人的社会现实,而是尽可能地去表现人在被异化的社会中所体验到的压抑、焦虑、孤独和虚无。传统的现实主义文学观念受到西方文学界的普遍质疑,现代主义文学反传统、反理性、反艺术的倾向开始得到主流批评界的普遍认同。

20世纪70年代末以来,西方马克思主义、女权主义、后殖民主义、新历史主义等后现代主义理论盛行,诺贝尔文学奖的评价标准开始向意识形态评价方向倾斜,更多地关注文学中的阶级、种族、性别、殖民、文化等问题,呈现出一种多元化的审美标准。文学批评不再抽象地对人进行形而上学的反思,而更注重在具体的历史语境中对人进行现实的反思,这与后现代文学批评反对形而上学、反对普遍性,突出差别性、个别性的文学观念相关。

7.下列对“诺贝尔文学奖”的阐释,不正确的一项是( )

A.诺贝尔文学奖始终以“理想主义”作为最高标准来评选作品,但不同历史阶段对“理想主义”的理解有所不同。

B.20世纪70年代末以来,诺贝尔文学奖的评价标准开始向意识形态评价方向倾斜,呈现出一种多元化的审美标准。

C.诺贝尔文学奖最初多关注那些透过温和的人道主义显现出真、善、美的文学作品,使人们在尖锐的社会矛盾下仍然对生活和未来充满信心。

D.从百年诺贝尔文学奖对获奖作品的文学主题关注重心的变迁,我们可以窥见19世纪中叶以来西方文学批评的审美观念的变化态势。

8.下列解释和分析,不符合原文意思的一项是( )

A.自19世纪中叶起,欧洲人在反思人与现实的关系时,开始追求以人与现实的和谐为核心的古典式的和谐之美,它折射出当时欧洲人对人与现实关系的向往与期待。

B.第一次世界大战爆发前的西方文学更多地从丑的角度来反思现实对人类心灵的扭曲与异化。

C.传统文学观念因第一次世界大战的爆发而受到严重的冲击,于是,从人生的悲剧性体验中发现美与善开始取代乐观主义倾向。

D.第二次世界大战以及战后的冷战和全球核威胁,使人类的精神从悲观走向了绝望,存在主义哲学思想开始流行。

9.根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是( )

A.后现代文学批评反对形而上学、反对普遍性,突出差别性、个别性的文学观念使文学批评更注重在具体的历史语境中对人进行现实的反思。

B.二战后,现代主义文学尽可能表现人在被异化的社会中所体验到的压抑、焦虑、孤独和虚无,反传统、反理性、反艺术的倾向开始得到主流批评界的普遍认同。

C.二战后,西方现代作家不再努力去描绘外在于人的社会现实,而是由对人与现实的关系的反思上升到对人的本质的反思。

D.从19世纪中叶起,经两次世界大战,进入20世纪以来,诺贝尔文学奖的审美标准也在不断进步和完善,由原来的低层次不断上升,最终呈现一种多元化的审美标准。

三.(9分,每小题3分)

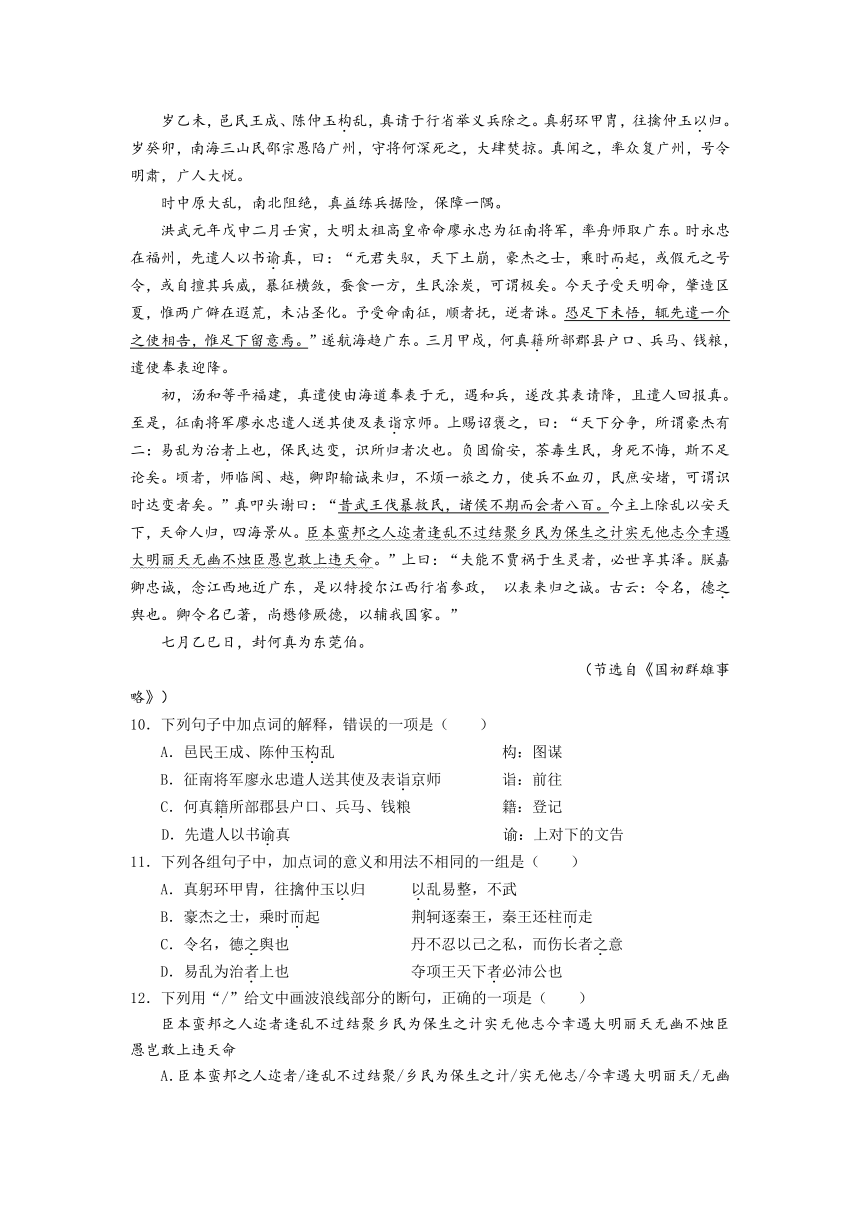

阅读下面的文言文,完成10-12题。

何真,东莞员冈人,八岁而孤,母夫人守志不夺。少英伟好书剑。至正间,岭南盗起,焚掠州郡,真集义兵保乡里,仕为河源务副使、淡水盐场管勾。中原兵起,岭海骚动,弃官归乡里,慨然以生民为念。

岁乙未,邑民王成、陈仲玉构乱,真请于行省举义兵除之。真躬环甲胄,往擒仲玉以归。岁癸卯,南海三山民邵宗愚陷广州,守将何深死之,大肆焚掠。真闻之,率众复广州,号令明肃,广人大悦。

时中原大乱,南北阻绝,真益练兵据险,保障一隅。

洪武元年戊申二月壬寅,大明太祖高皇帝命廖永忠为征南将军,率舟师取广东。时永忠在福州,先遣人以书谕真,曰:“元君失驭,天下土崩,豪杰之士,乘时而起,或假元之号令,或自擅其兵威,暴征横敛,蚕食一方,生民涂炭,可谓极矣。今天子受天明命,肇造区夏,惟两广僻在遐荒,未沾圣化。予受命南征,顺者抚,逆者诛。恐足下未悟,辄先遣一介之使相告,惟足下留意焉。”遂航海趋广东。三月甲戍,何真籍所部郡县户口、兵马、钱粮,遣使奉表迎降。

初,汤和等平福建,真遣使由海道奉表于元,遇和兵,遂改其表请降,且遣人回报真。至是,征南将军廖永忠遣人送其使及表诣京师。上赐诏褒之,曰:“天下分争,所谓豪杰有二:易乱为治者上也,保民达变,识所归者次也。负固偷安,荼毒生民,身死不悔,斯不足论矣。顷者,师临闽、越,卿即输诚来归,不烦一旅之力,使兵不血刃,民庶安堵,可谓识时达变者矣。”真叩头谢曰:“昔武王伐暴救民,诸侯不期而会者八百。今主上除乱以安天下,天命人归,四海景从。臣本蛮邦之人迩者逢乱不过结聚乡民为保生之计实无他志今幸遇大明丽天无幽不烛臣愚岂敢上违天命。”上曰:“夫能不贾祸于生灵者,必世享其泽。朕嘉卿忠诚,念江西地近广东,是以特授尔江西行省参政, 以表来归之诚。古云:令名,德之舆也。卿令名已著,尚懋修厥德,以辅我国家。”

七月乙巳日,封何真为东莞伯。

(节选自《国初群雄事略》)

10.下列句子中加点词的解释,错误的一项是( )

A.邑民王成、陈仲玉构乱 构:图谋

B.征南将军廖永忠遣人送其使及表诣京师 诣:前往

C.何真籍所部郡县户口、兵马、钱粮 籍:登记

D.先遣人以书谕真 谕:上对下的文告

11.下列各组句子中,加点词的意义和用法不相同的一组是( )

A.真躬环甲胄,往擒仲玉以归 以乱易整,不武

B.豪杰之士,乘时而起 荆轲逐秦王,秦王还柱而走

C.令名,德之舆也 丹不忍以己之私,而伤长者之意

D.易乱为治者上也 夺项王天下者必沛公也

12.下列用“/”给文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

臣本蛮邦之人迩者逢乱不过结聚乡民为保生之计实无他志今幸遇大明丽天无幽不烛臣愚岂敢上违天命

A.臣本蛮邦之人迩者/逢乱不过结聚/乡民为保生之计/实无他志/今幸遇大明丽天/无幽不烛/臣愚岂敢上违天命

B.臣本蛮邦之人/迩者逢乱/不过结聚乡民/为保生之计/实无他志/今幸遇大明/丽天无幽不烛臣愚/岂敢上违天命

C.臣本蛮邦之人/迩者逢乱/不过结聚乡民/为保生之计/实无他志/今幸遇大明丽天/无幽不烛/臣愚岂敢上违天命

D.臣本蛮邦之人/迩者逢乱不过结聚/乡民为保生之计/实无他志/今幸遇大明/丽天无幽不烛/臣愚岂敢上违天命

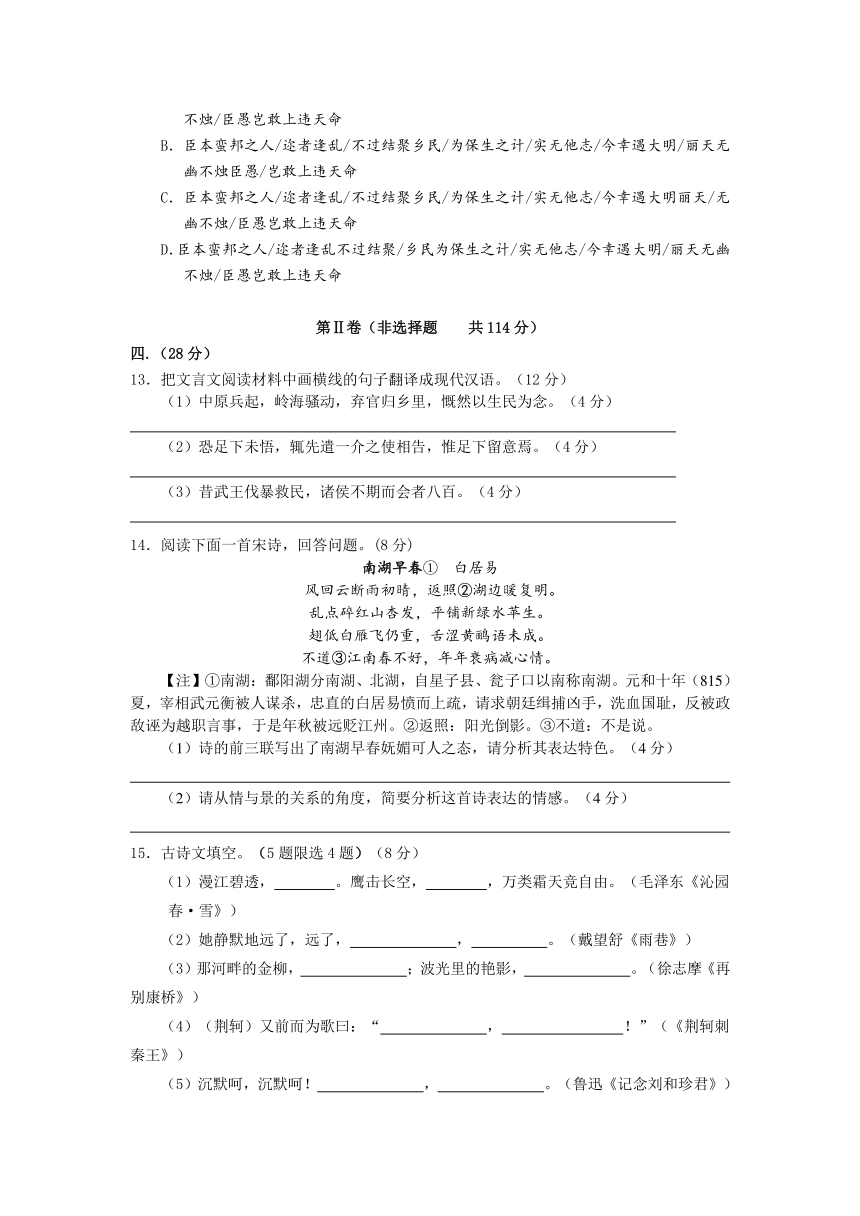

第Ⅱ卷(非选择题? 共114分)

四.(28分)

13.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(12分)

(1)中原兵起,岭海骚动,弃官归乡里,慨然以生民为念。(4分)

(2)恐足下未悟,辄先遣一介之使相告,惟足下留意焉。(4分)

(3)昔武王伐暴救民,诸侯不期而会者八百。(4分)

14.阅读下面一首宋诗,回答问题。(8分)

南湖早春① 白居易

风回云断雨初晴,返照②湖边暖复明。

乱点碎红山杏发,平铺新绿水苹生。

翅低白雁飞仍重,舌涩黄鹂语未成。

不道③江南春不好,年年衰病减心情。

【注】①南湖:鄱阳湖分南湖、北湖,自星子县、瓮子口以南称南湖。元和十年(815)夏,宰相武元衡被人谋杀,忠直的白居易愤而上疏,请求朝廷缉捕凶手,洗血国耻,反被政敌诬为越职言事,于是年秋被远贬江州。②返照:阳光倒影。③不道:不是说。

(1)诗的前三联写出了南湖早春妩媚可人之态,请分析其表达特色。(4分)

(2)请从情与景的关系的角度,简要分析这首诗表达的情感。(4分)

15.古诗文填空。(5题限选4题)(8分)

(1)漫江碧透, 。鹰击长空, ,万类霜天竞自由。(毛泽东《沁园春·雪》)

(2)她静默地远了,远了, , 。(戴望舒《雨巷》)

(3)那河畔的金柳, ;波光里的艳影, 。(徐志摩《再别康桥》)

(4)(荆轲)又前而为歌曰:“ , !”(《荆轲刺秦王》)

(5)沉默呵,沉默呵! , 。(鲁迅《记念刘和珍君》)

五.(21分)

阅读下面的文字,完成16-19题。

永远的陈寅恪

??? 富有诗人气质的陈寅恪,本是一个纯正的学人。他学问广博、精深,在宗教、史学、语言、人类学、校勘学、文学上的建树颇高,尤以中古史的研究卓尔不群。

??? 1902年,十三岁的陈寅恪随兄陈衡恪留学日本,后赴美在哈佛学习梵文、巴利文,1921年又赴德国,在柏林大学研究院研究梵文和其他东方古文字学。他留学十多年却没有获得博士学位。1925年,吴宓拟请陈寅恪为国学研究院教授。清华校长曹云祥问梁启超:“他是哪一国的博士?”梁答:“他不是博士,也不是硕士。”曹云祥又问:“他都有些什么著作?”梁答:“也没有什么著作。”曹听罢摇头表示为难。梁启超有点生气地说:“我梁某人也没有博士学位,著作嘛,算是等身了,但总共还不如陈寅恪先生寥寥数百字有价值……”梁启超列举了柏林大学、巴黎大学知名教授对陈寅恪的推誉之词。曹云祥同意了。

??? 1926年,陈寅恪执教于清华国学研究院。他上课喜欢用布包装着相关书籍资料,一进课堂便将布包摊在讲台上。异趣所在是他备有一黄一黑两只布包,凡上佛经文学、禅宗文学必用黄布包,讲授其他课程则用黑的。陈寅恪冬日喜欢穿长袍马褂,因体弱,有时严寒还加上件皮袍。凡引征重要文句或参考书目,他都亲自抄在黑板上。擦黑板本是脏活,学生要代劳,可他一概谢绝。讲课讲到入神处,往往闭目而谈如入禅境,直至下课铃响,也不介意。他倘有新的论文发表,必将单行本分给每个同学研读。他上课从不点名,也不小考。他不欣赏问答式的笔试,倡导学生提问题、有创新,以期对史实有新理解、新发现。

??? 他是一位“怪人”。国文考试加试还是科举时代的方式——对对子,以此测试学生的读书博寡、语汇丰富与否及音韵学、逻辑学。此举虽毁誉参半,但“寓意甚深”,可“测试作者的联想力和美感力”以及“表现文学的天才和造诣,而修辞的程度更可以从这里流露出来”。他既开风气也为师,一面向学生提示可走的新路,一面指导学生如何去做。那时陈寅恪不过三十多岁,还是单身汉。虽已被人称为“教授的教授”,但他每周还要花两天时间进城跟人学西夏文和蒙古文。他的勤奋令学生们脸红,也激发了学生们的勤勉精神。

??? 陈寅恪与王国维私交甚笃。1927年,王国维于昆明湖自沉。在向静安先生遗体告别时,研究院的学生们在先,行的是三鞠躬,而陈寅恪行三跪九叩大礼。他送挽联,撰《王观堂先生挽词》,赋诗言哀。次年,他又应研究院众学生之请为王观堂先生撰写碑铭,于碑文中阐发观堂先生“独立之精神,自由之思想”的心曲。

太平洋战争爆发时,陈寅恪一家在香港,食品奇缺,没有吃的。一位日本学者写信给日军军部希望不要为难他。军部行文给香港司令部,司令部派宪兵送去好多袋面粉,陈寅恪与夫人坚拒,不吃嗟来之食,面临行将饿毙,也不为五斗米折腰。

??? 1945年,季羡林留德已经十年,正准备回国,听说陈寅恪在伦敦治疗目疾,便写信向他汇报学习情况。陈寅恪本不了解季的学业,一听说季的指导老师瓦尔德施米特竟是自己的同学,且季的师祖便是自己的导师,他马上复长函鼓励季羡林,并热情地把他推荐给胡适,使季羡林一帆风顺地到北大当了教授。后来陈寅恪读了季羡林的论文《浮屠与佛》,大加赞赏,推荐给《中央研究院史语所集刊》,使季羡林“一登龙门,身价百倍”。

??? 胡适曾说:“寅恪治史学,当然是今日最渊博、最有识见、最能用材料的人。”傅斯年也说过:“陈先生的学问近三百年来一个人而已。”更有人在谈及他的受世之尊之地位时说:“中国,只有一个陈寅恪!”

16.通过本文作者的介绍,你印象中的陈寅恪是个什么样的人?请简要概括。(5分)

17.在本文第二段中,作者记述的梁启超和曹云祥之间的对话,有什么作用?(6分)

18.文章结尾说“陈先生的学问近三百年来一个人而已”、“中国,只有一个陈寅恪!”。结合全文,具体阐释陈寅恪对于中国文化的意义。(6分)

19.下列对传记有关内容的分析和概括,不恰当的两项是( )( )(4分)

A. 虽已被人称为“教授的教授”,但陈寅恪每周还要花两天时间进城跟人学西夏文和蒙古文,这充分体现了他在治学上孜孜以求的勤勉精神。

B. 梁启超认为自己虽然著作等身,可在治学的境界上依然无法与陈寅恪相提并论,这既是帮助陈寅恪顺利执教清华的理由,也是诚心之言。

C. 王国维可以说是坚守民族文化而死,向王国维先生遗体告别时,学生们三鞠躬,而陈寅恪三跪九叩,这说明他认为应该坚守民族文化,抵制对外国文化的输入和汲取。

D. 作者引用傅斯年“陈先生的学问近三百年来一个人而已”这句话,对学贯中西、博古通今的一代学术大师陈寅恪的至高成就进行了褒扬。

E. 文章灵活地运用语言、肖像、动作、心理等多种描写手法,从不同角度塑造了陈寅恪特立独行的学者形象。

六.语言综合表达题(15分)

20.请以“校园秋色”为话题写一段生动形象(至少使用两种修辞手法)、有画面感的文字,不少于200字。

七.作文(50分)

21.阅读下面的文字,按要求作文。

今年中秋、国庆双节前期,央视推出了“走基层·百姓心声”特别调查节目。面对“你认为幸福是什么”“你幸福吗”诸如此类的提问,有人说吃饱穿暖就是幸福,有人说快快乐乐就是幸福,有人说幸福就是把该做的事做完。电影明星说,幸福就是能够陪父母吃个饭,陪孩子睡个觉。今年诺贝尔文学奖得主莫言表示自己“不知道”是否幸福。一位农民工说:“幸福,这个太麻烦,我说不清楚。”而另一名农民工则说:“我是外地打工的,不要问我……我姓曾。”这些形形色色的问答,蕴含着我们对所处时代、生活、环境的感受与体会,也引发着当代中国人对幸福的深入思考。

请根据以上材料作文,要求立意自定,题目自拟,文体自选(诗歌除外),文体特征鲜明,不少于700字。

语文答案

1.C(A钵bō,渍zì;B玦quē,娑suō;D散sǎn,瞋目chēn)

2.D(A恶—噩;B印—映,戍—戌;C签—鉴,薄—簿,激—击)

3.B(耸人听闻:夸大或捏造事实,使人听了感到惊异或震动。这里应为“骇人听闻”。A图穷匕见:比喻事情发展到最后,真相或本意显露了出来。C长歌当哭:用长声歌咏或写诗文来代替痛哭,借以抒发心中的悲愤。D左顾右盼:向左右两边看,形容人骄傲得意的神情。)

4.B(A语序不当,应为“再现了80多年前那战火纷飞的峥嵘岁月,引起了人们的强烈共鸣”;C搭配不当,“增加”改为“提高”;D成分赘余,“大约”“左右”保留其一。)

5.A(书名号应改为双引号)

6.D(应该是“在姨婆的帮助下”)

7.C(因果倒置,应是“社会矛盾虽然日益尖锐,但人们仍然对生活和未来充满信心。受此影响,诺贝尔文学奖最初十几年多关注那些透过温和的人道主义显现出真、善、美的文学作品”。)

8.B(张冠李戴,应是“第一次世界大战爆发后的西方文学”。)

9.D(无中生有,“原来的低层次”说法不正确。)

10.D(谕:在句中为动词,告诉。)

11.A(以:连词,表顺承;介词,用。B而:均为连词,表修饰。C之:均为结构助词,的。D者:均为代词,……的人。)

12.C

13.(1)中原地区元明交战,从岭南到南海都随之动荡不安,何真弃官回归乡里,他满腹感慨,心里只牵挂着老百姓。(踩分点:骚动、慨然、念)

(2)怕先生尚未省悟,先派一个使者前来给先生报个信,希望先生注意。(踩分点:足下、悟、留意)

(3)当年周武王讨伐残暴,救民于水火,没有预约就前来会盟的诸侯有八百。(踩分点:昔、伐暴、期)

14.(1)作者抓住春雨初晴、阳光返照、山杏吐艳、水苹争绿、白雁低飞、黄鹂语涩(答出四种景象即可)几个最富早春特征的景象进行了突出的描绘。(2分)绘形绘色(或远近结合)(1分),动静结合(1分),写出了南湖早春妩媚可人之态。

(2)全诗采用了乐景衬哀情的手法(答反衬手法亦可)。(1分)以南湖早春景色的生机勃勃、明媚可爱(1分),反衬诗人遭贬后的衰病不堪(1分),抒发了诗人面对美景却无心欣赏的消沉郁闷的心情。(2分)

15.略。

16.①陈寅恪富有诗人气质,是一个纯正的学者;②陈寅恪治学严谨,在教学中勤勉认真,堪称学生的楷模;③陈寅恪在治学上善开风气之新,将传统方法与现代精神融会贯通,可谓独树一帜;④陈寅恪为人多情重义,对朋友情真意切,对后学的奖掖提携不遗余力;⑤陈寅恪具有坚贞的民族气节和爱国情怀。(以上五点答对其中三点可给满分)

17.①这段对话交代了留学归来却没有学位和著作的陈寅恪如何得以执教名校清华的原委;②学术大师梁启超对初出茅庐的陈寅恪的极力推荐,从侧面突出了陈寅恪治学的严谨和学养的深厚;③梁启超的评价也为后文进一步凸显陈寅恪的治学境界和学术成就做出了铺垫。(以上三点每点2分)

18.①陈寅恪在中国历史学术、文化方面所进行的深刻探究,都是卓尔不群的,创造出至高的成就和辉煌的业绩;②他在学术研究中表现出“独立之精神,自由之思想”;③他表现出拯救民族文化的强烈的使命感,体现了中华民族的文化精神;④作为一代大师,陈寅恪为海内外学人树立了一个高峻的标格。(以上四点答对其中的三点可给满分)

19.C、E(C“抵制对外国文化的输入和汲取”错;E没有心理描写。)

20.略。

21.略。

【参考译文】

何真,是东莞员冈人,八岁亡父,母亲守节不再嫁人。何真年少时就身材魁伟,喜好书法和剑术。至正年间,岭南强盗四起,在州郡放火抢劫,何真组织起义兵保卫乡里。后来官至河源务副使、淡水盐场管勾。中原地区元明交战,从岭南到南海都随之动荡不安,何真弃官回归乡里,他满腹感慨,心里只有老百姓。

乙未年,乡民王成、陈仲玉作乱,何真请得行省同意,组织义兵剿灭了他们。此役,何真亲自披挂上阵,把陈仲玉活捉回来。癸卯年,海南三山的邵宗愚攻陷了广州,广州守将何深战死,邵宗愚部在城里疯狂烧杀抢掠。何真听说后,率众收复了广州,他的军队军纪严明,广州民众非常高兴。

此时,中原局势一片混乱,南北交通断绝,何真更加努力地训练士卒,他们占据关隘,保住了一方的安宁。

洪武元年戊申二月壬寅,大明太祖高皇帝任命廖永忠为征南将军,率水军直取广东。廖永忠到了福州了,事先派人送信给何真说:“元朝皇帝已经丧失了驾驭政权的能力,天下四分五裂,英雄豪杰趁势而起,有的假借元朝廷的号令指挥一方,有的干脆倚仗强大的军队,肆意妄为,他们横征暴敛,割据称雄,百姓生灵涂炭,可以说是痛苦到了极点,如今大明皇帝受命于天,正在开创华夏大业,只有两广,遥远荒僻,从未蒙受圣明君主的教化,我奉命南征,归顺者会受到安抚,违逆者将处以极刑。怕先生尚未省悟,先派使者报个信,希望先生注意。”于是从海路直取广东。三月甲戌,何真登记辖区各郡县的人口、兵马、钱粮的数目,派使者捧着降表迎接受降。

早先,在明将汤和等人平定福建的时候,何真就派使者从海路捧着降表准备向元朝廷投降,正好遇到汤和的军队,于是使者改动了降表,请求向明军投降,并且派人回去向何真汇报。此时,征南将军廖永忠派专人护送何真的使者带着降表到京城。皇上下诏褒奖他,诏书说:“天下动荡的时候,所谓的豪杰有两种人:变动乱为安定的属上等,保护百姓直到天下安定,并且知道应当归顺谁的属次一等。至于据险苟活,残害人民,死不悔改的,就不值一提了。当初,我大军兵临闽越之时,你就诚心归顺,没让我费鞍马之劳,没有流血牺牲,使民众得以安居,你真可谓是识时务者啊。”何真叩头谢恩,说:“当年周武王讨伐残暴,救民于水火,没有预约就前来会盟的诸侯有八百。现如今,皇上芟夷动乱,平定天下,此举上应天命下顺民意,天下百姓如影随形。臣本蛮荒之人,近来恰逢动乱,武装聚集乡里,只为保命,并无其它意思。现在有幸生逢大明的朗朗乾坤,皇上的光辉无处不在,臣就是再驽钝,又怎敢违背天意。”皇上说:“手握兵权而不祸害百姓的人,他的后人一定能够享受他的恩泽。朕欣赏你的忠诚,考虑到江西地邻广东,因此特授你江西行省参政一职,以表彰你归顺的诚心。古话说:好名声,是用来承载美德的。你的好名声已经够大的了,还需努力提升品德,以利辅佐国家。”

七月乙巳日,封何真为东莞伯。

高一年级语文试题

第Ⅰ卷(选择题 共36分)

本卷共12小题,每小题3分,共36分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

一.(18分,每小题3分)

1.下列词语中加点的字,读音没有错误的一组是( )

A.衣钵(bó) 缒城(zhuì) 浸渍(jì) 创伤(chuāng)

B.玉玦(quē) 叱咤(zhà) 旗杆(gān) 婆娑(sā)

C.弄堂(lòng) 飨客(xiǎng) 着陆(zhuó) 骨髓(suǐ)

D.谄媚(chǎn) 懒散(sàn) 租赁(rèn) 瞋目(chēng)

2.下列词语中,没有错别字的一组是( )

A.黯然 恶梦 橘红色 绿草如茵

B.掩印 营利 新纪元 戊戍政变

C.九霄 借签 作业薄 中流激水

D.汽艇 殴打 包身契 衣衫褴褛

3.下列句子中加点成语使用错误的一项是( )

A.不法分子利用skype网络电话,虚拟境外号码打恐吓电话给事主,甚至直接进行人身攻击,侮辱事主人格,进而图穷匕见,实施诈骗。

B.人社部发布的2011年《中国薪酬发展报告》指出:部分行业工资上涨过快,高管工资增幅明显超过普通职工工资的增幅,而企业高管与农民工工资的收入差距最高达4553倍。一个耸人听闻的数字,折射出了当今之中国劳动者与管理者之间的巨大差异。

C.青山肃穆,江河呜咽,松柏低垂。这一刻,全城空巷;这一刻,举市同哀!我们长歌当哭,为抗洪救灾中我们失去的三个鲜活的生命、三位光荣的英雄……

D.周迅自己拖着红色行李箱,走出门外与司机会合,将行李箱交到司机手里,她则惬意地双手插兜,左顾右盼,随后低头迈上座驾,向别墅方向驶去。

4.下列句子中没有语病的一句是( )

A.江西省歌舞剧院创作的大型情景歌舞剧《井冈山》今晚在国家大剧院激情上演。一首首动人的歌曲和一幕幕难忘的场景, 引起了人们的强烈共鸣,再现了80多年前那战火纷飞的峥嵘岁月。

B.“南开中学课间操跳《江南style》!一操场的人都在骑马啊!”近日,南开中学一段课间操视频,成为媒体的热门话题。昨天上午,记者前往该校,亲眼见证了这一嗨翻全场的课间操。

C.目前,金龙鱼、福临门两家国内主流食用油大企业相应增加小包装花生油、菜子油价格,消息一出立即引起各界关注。

D.伦敦奥运会大约65%左右的日用品和纪念品都是“中国制造”,难怪有人惊呼伦敦奥运几乎就是一个“中国制造”的盛会。

5.下列句子中标点符号使用错误的一句是( )

A.这年3月,由4位著名科学家联名上报党中央的“国家高新技术发展建议”被邓小平批准。这就是著名的《863计划》。

B.中国国家海洋局发布消息称,11月4日上午10时许,中国海监50、15、26、27船编队进入中国钓鱼岛领海内进行维权巡航。

C.只有两条板凳,——其实,即使有更多的板凳,这屋子里面也没有同时容纳三十个人吃粥的地方。

D.寻梦?撑一支长篙,向青草更青处漫溯,满载一船星辉,在星辉斑斓里放歌。

6.下列各项中,对名著《论语》和《大卫·科波菲尔》的叙述不正确的一项是( )

A.《论语》成书于春秋战国之际,是记载孔子及其弟子言行的书,集中体现了孔子在政治、伦理、哲学、教育等方面的思想,是儒家最重要的经典著作。

B.《论语》全书共分20篇,篇名为后人所起,多用每篇首句中的两个字做篇名;每一篇又分若干章,每章长短不一,短的只有一句话,长的也不过数百字。

C.《大卫·科波菲尔》是享誉世界的英国小说家狄更斯的一部“半自传体”小说,包含了作家本人的许多生活事实。

D.《大卫·科波菲尔》的主线是大卫的成长史。他是个遗腹子,在继父的帮助下确立起了是非观念和健全的人格。

二.(9分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成7-9题。

诺贝尔文学奖的审美标准是“具有理想主义倾向的杰出文学作品”。虽然瑞典文学院始终以“理想主义”作为最高标准来评选作品,但是,在各个不同的历史阶段,对“理想主义”的理解有所不同。

自19世纪中叶起,欧洲资本主义进入稳定发展时期,社会矛盾虽然日益尖锐,但人们仍然对生活和未来充满信心。受此影响,诺贝尔文学奖最初十几年多关注那些透过温和的人道主义显现出真、善、美的文学作品。光明、崇高、热情、高雅是此时获奖作品的共同风格。例如,1910年德国作家海泽的获奖是因为他的作品“所达到的充满理想主义光辉的、完美的艺术境界”。不难发现,此时欧洲人的文学审美观念趋向于追求古典式的和谐之美,而人与现实的和谐是这种古典美的核心,它折射出当时欧洲人对人与现实关系的向往与期待。

第一次世界大战的爆发使人类遭到空前的浩劫,欧洲人古典的乌托邦梦想随着战火灰飞烟灭。西方知识分子开始了对世界的全面反思,用更加冷峻的目光来审视人与现实的关系。传统文学观念受到严重的冲击,乐观主义倾向开始淡出20世纪西方文学的舞台,文学的视角转移到从人生的悲剧性体验中发现美与善。如果说战前的西方文学多从美的角度来审视人与现实的关系,从而建立起对人类未来的美好幻想,那么,此时的西方文学更多地从丑的角度来反思现实对人类心灵的扭曲与异化。这一时期的诺贝尔文学奖更多地表彰那些具有浓厚悲剧意识的作家。如1919年瑞典文学院将文学奖颁给瑞士作家施皮特勒,正是因为他的史诗《奥林匹斯的春天》“表达了人类在与强加于自身的各种欲望搏斗时表现出的自由意志、各种理想、各种想象以及人类的痛苦、绝望等等”。

接踵而来的第二次世界大战以及战后的冷战和全球核威胁,使人类的精神从悲观走向了绝望。在这片思想的荒原上,存在主义哲学思想开始风靡世界。存在主义哲学认为,人的存在是荒诞与痛苦的,人生的意义终将化为虚无。存在主义哲学对二战后世界文学影响深远,文学的审美重心由对人与现实的关系的反思上升到对人的本质的反思。西方现代作家以文学为手段来探究人类存在的价值,不再努力去描绘外在于人的社会现实,而是尽可能地去表现人在被异化的社会中所体验到的压抑、焦虑、孤独和虚无。传统的现实主义文学观念受到西方文学界的普遍质疑,现代主义文学反传统、反理性、反艺术的倾向开始得到主流批评界的普遍认同。

20世纪70年代末以来,西方马克思主义、女权主义、后殖民主义、新历史主义等后现代主义理论盛行,诺贝尔文学奖的评价标准开始向意识形态评价方向倾斜,更多地关注文学中的阶级、种族、性别、殖民、文化等问题,呈现出一种多元化的审美标准。文学批评不再抽象地对人进行形而上学的反思,而更注重在具体的历史语境中对人进行现实的反思,这与后现代文学批评反对形而上学、反对普遍性,突出差别性、个别性的文学观念相关。

7.下列对“诺贝尔文学奖”的阐释,不正确的一项是( )

A.诺贝尔文学奖始终以“理想主义”作为最高标准来评选作品,但不同历史阶段对“理想主义”的理解有所不同。

B.20世纪70年代末以来,诺贝尔文学奖的评价标准开始向意识形态评价方向倾斜,呈现出一种多元化的审美标准。

C.诺贝尔文学奖最初多关注那些透过温和的人道主义显现出真、善、美的文学作品,使人们在尖锐的社会矛盾下仍然对生活和未来充满信心。

D.从百年诺贝尔文学奖对获奖作品的文学主题关注重心的变迁,我们可以窥见19世纪中叶以来西方文学批评的审美观念的变化态势。

8.下列解释和分析,不符合原文意思的一项是( )

A.自19世纪中叶起,欧洲人在反思人与现实的关系时,开始追求以人与现实的和谐为核心的古典式的和谐之美,它折射出当时欧洲人对人与现实关系的向往与期待。

B.第一次世界大战爆发前的西方文学更多地从丑的角度来反思现实对人类心灵的扭曲与异化。

C.传统文学观念因第一次世界大战的爆发而受到严重的冲击,于是,从人生的悲剧性体验中发现美与善开始取代乐观主义倾向。

D.第二次世界大战以及战后的冷战和全球核威胁,使人类的精神从悲观走向了绝望,存在主义哲学思想开始流行。

9.根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是( )

A.后现代文学批评反对形而上学、反对普遍性,突出差别性、个别性的文学观念使文学批评更注重在具体的历史语境中对人进行现实的反思。

B.二战后,现代主义文学尽可能表现人在被异化的社会中所体验到的压抑、焦虑、孤独和虚无,反传统、反理性、反艺术的倾向开始得到主流批评界的普遍认同。

C.二战后,西方现代作家不再努力去描绘外在于人的社会现实,而是由对人与现实的关系的反思上升到对人的本质的反思。

D.从19世纪中叶起,经两次世界大战,进入20世纪以来,诺贝尔文学奖的审美标准也在不断进步和完善,由原来的低层次不断上升,最终呈现一种多元化的审美标准。

三.(9分,每小题3分)

阅读下面的文言文,完成10-12题。

何真,东莞员冈人,八岁而孤,母夫人守志不夺。少英伟好书剑。至正间,岭南盗起,焚掠州郡,真集义兵保乡里,仕为河源务副使、淡水盐场管勾。中原兵起,岭海骚动,弃官归乡里,慨然以生民为念。

岁乙未,邑民王成、陈仲玉构乱,真请于行省举义兵除之。真躬环甲胄,往擒仲玉以归。岁癸卯,南海三山民邵宗愚陷广州,守将何深死之,大肆焚掠。真闻之,率众复广州,号令明肃,广人大悦。

时中原大乱,南北阻绝,真益练兵据险,保障一隅。

洪武元年戊申二月壬寅,大明太祖高皇帝命廖永忠为征南将军,率舟师取广东。时永忠在福州,先遣人以书谕真,曰:“元君失驭,天下土崩,豪杰之士,乘时而起,或假元之号令,或自擅其兵威,暴征横敛,蚕食一方,生民涂炭,可谓极矣。今天子受天明命,肇造区夏,惟两广僻在遐荒,未沾圣化。予受命南征,顺者抚,逆者诛。恐足下未悟,辄先遣一介之使相告,惟足下留意焉。”遂航海趋广东。三月甲戍,何真籍所部郡县户口、兵马、钱粮,遣使奉表迎降。

初,汤和等平福建,真遣使由海道奉表于元,遇和兵,遂改其表请降,且遣人回报真。至是,征南将军廖永忠遣人送其使及表诣京师。上赐诏褒之,曰:“天下分争,所谓豪杰有二:易乱为治者上也,保民达变,识所归者次也。负固偷安,荼毒生民,身死不悔,斯不足论矣。顷者,师临闽、越,卿即输诚来归,不烦一旅之力,使兵不血刃,民庶安堵,可谓识时达变者矣。”真叩头谢曰:“昔武王伐暴救民,诸侯不期而会者八百。今主上除乱以安天下,天命人归,四海景从。臣本蛮邦之人迩者逢乱不过结聚乡民为保生之计实无他志今幸遇大明丽天无幽不烛臣愚岂敢上违天命。”上曰:“夫能不贾祸于生灵者,必世享其泽。朕嘉卿忠诚,念江西地近广东,是以特授尔江西行省参政, 以表来归之诚。古云:令名,德之舆也。卿令名已著,尚懋修厥德,以辅我国家。”

七月乙巳日,封何真为东莞伯。

(节选自《国初群雄事略》)

10.下列句子中加点词的解释,错误的一项是( )

A.邑民王成、陈仲玉构乱 构:图谋

B.征南将军廖永忠遣人送其使及表诣京师 诣:前往

C.何真籍所部郡县户口、兵马、钱粮 籍:登记

D.先遣人以书谕真 谕:上对下的文告

11.下列各组句子中,加点词的意义和用法不相同的一组是( )

A.真躬环甲胄,往擒仲玉以归 以乱易整,不武

B.豪杰之士,乘时而起 荆轲逐秦王,秦王还柱而走

C.令名,德之舆也 丹不忍以己之私,而伤长者之意

D.易乱为治者上也 夺项王天下者必沛公也

12.下列用“/”给文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

臣本蛮邦之人迩者逢乱不过结聚乡民为保生之计实无他志今幸遇大明丽天无幽不烛臣愚岂敢上违天命

A.臣本蛮邦之人迩者/逢乱不过结聚/乡民为保生之计/实无他志/今幸遇大明丽天/无幽不烛/臣愚岂敢上违天命

B.臣本蛮邦之人/迩者逢乱/不过结聚乡民/为保生之计/实无他志/今幸遇大明/丽天无幽不烛臣愚/岂敢上违天命

C.臣本蛮邦之人/迩者逢乱/不过结聚乡民/为保生之计/实无他志/今幸遇大明丽天/无幽不烛/臣愚岂敢上违天命

D.臣本蛮邦之人/迩者逢乱不过结聚/乡民为保生之计/实无他志/今幸遇大明/丽天无幽不烛/臣愚岂敢上违天命

第Ⅱ卷(非选择题? 共114分)

四.(28分)

13.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(12分)

(1)中原兵起,岭海骚动,弃官归乡里,慨然以生民为念。(4分)

(2)恐足下未悟,辄先遣一介之使相告,惟足下留意焉。(4分)

(3)昔武王伐暴救民,诸侯不期而会者八百。(4分)

14.阅读下面一首宋诗,回答问题。(8分)

南湖早春① 白居易

风回云断雨初晴,返照②湖边暖复明。

乱点碎红山杏发,平铺新绿水苹生。

翅低白雁飞仍重,舌涩黄鹂语未成。

不道③江南春不好,年年衰病减心情。

【注】①南湖:鄱阳湖分南湖、北湖,自星子县、瓮子口以南称南湖。元和十年(815)夏,宰相武元衡被人谋杀,忠直的白居易愤而上疏,请求朝廷缉捕凶手,洗血国耻,反被政敌诬为越职言事,于是年秋被远贬江州。②返照:阳光倒影。③不道:不是说。

(1)诗的前三联写出了南湖早春妩媚可人之态,请分析其表达特色。(4分)

(2)请从情与景的关系的角度,简要分析这首诗表达的情感。(4分)

15.古诗文填空。(5题限选4题)(8分)

(1)漫江碧透, 。鹰击长空, ,万类霜天竞自由。(毛泽东《沁园春·雪》)

(2)她静默地远了,远了, , 。(戴望舒《雨巷》)

(3)那河畔的金柳, ;波光里的艳影, 。(徐志摩《再别康桥》)

(4)(荆轲)又前而为歌曰:“ , !”(《荆轲刺秦王》)

(5)沉默呵,沉默呵! , 。(鲁迅《记念刘和珍君》)

五.(21分)

阅读下面的文字,完成16-19题。

永远的陈寅恪

??? 富有诗人气质的陈寅恪,本是一个纯正的学人。他学问广博、精深,在宗教、史学、语言、人类学、校勘学、文学上的建树颇高,尤以中古史的研究卓尔不群。

??? 1902年,十三岁的陈寅恪随兄陈衡恪留学日本,后赴美在哈佛学习梵文、巴利文,1921年又赴德国,在柏林大学研究院研究梵文和其他东方古文字学。他留学十多年却没有获得博士学位。1925年,吴宓拟请陈寅恪为国学研究院教授。清华校长曹云祥问梁启超:“他是哪一国的博士?”梁答:“他不是博士,也不是硕士。”曹云祥又问:“他都有些什么著作?”梁答:“也没有什么著作。”曹听罢摇头表示为难。梁启超有点生气地说:“我梁某人也没有博士学位,著作嘛,算是等身了,但总共还不如陈寅恪先生寥寥数百字有价值……”梁启超列举了柏林大学、巴黎大学知名教授对陈寅恪的推誉之词。曹云祥同意了。

??? 1926年,陈寅恪执教于清华国学研究院。他上课喜欢用布包装着相关书籍资料,一进课堂便将布包摊在讲台上。异趣所在是他备有一黄一黑两只布包,凡上佛经文学、禅宗文学必用黄布包,讲授其他课程则用黑的。陈寅恪冬日喜欢穿长袍马褂,因体弱,有时严寒还加上件皮袍。凡引征重要文句或参考书目,他都亲自抄在黑板上。擦黑板本是脏活,学生要代劳,可他一概谢绝。讲课讲到入神处,往往闭目而谈如入禅境,直至下课铃响,也不介意。他倘有新的论文发表,必将单行本分给每个同学研读。他上课从不点名,也不小考。他不欣赏问答式的笔试,倡导学生提问题、有创新,以期对史实有新理解、新发现。

??? 他是一位“怪人”。国文考试加试还是科举时代的方式——对对子,以此测试学生的读书博寡、语汇丰富与否及音韵学、逻辑学。此举虽毁誉参半,但“寓意甚深”,可“测试作者的联想力和美感力”以及“表现文学的天才和造诣,而修辞的程度更可以从这里流露出来”。他既开风气也为师,一面向学生提示可走的新路,一面指导学生如何去做。那时陈寅恪不过三十多岁,还是单身汉。虽已被人称为“教授的教授”,但他每周还要花两天时间进城跟人学西夏文和蒙古文。他的勤奋令学生们脸红,也激发了学生们的勤勉精神。

??? 陈寅恪与王国维私交甚笃。1927年,王国维于昆明湖自沉。在向静安先生遗体告别时,研究院的学生们在先,行的是三鞠躬,而陈寅恪行三跪九叩大礼。他送挽联,撰《王观堂先生挽词》,赋诗言哀。次年,他又应研究院众学生之请为王观堂先生撰写碑铭,于碑文中阐发观堂先生“独立之精神,自由之思想”的心曲。

太平洋战争爆发时,陈寅恪一家在香港,食品奇缺,没有吃的。一位日本学者写信给日军军部希望不要为难他。军部行文给香港司令部,司令部派宪兵送去好多袋面粉,陈寅恪与夫人坚拒,不吃嗟来之食,面临行将饿毙,也不为五斗米折腰。

??? 1945年,季羡林留德已经十年,正准备回国,听说陈寅恪在伦敦治疗目疾,便写信向他汇报学习情况。陈寅恪本不了解季的学业,一听说季的指导老师瓦尔德施米特竟是自己的同学,且季的师祖便是自己的导师,他马上复长函鼓励季羡林,并热情地把他推荐给胡适,使季羡林一帆风顺地到北大当了教授。后来陈寅恪读了季羡林的论文《浮屠与佛》,大加赞赏,推荐给《中央研究院史语所集刊》,使季羡林“一登龙门,身价百倍”。

??? 胡适曾说:“寅恪治史学,当然是今日最渊博、最有识见、最能用材料的人。”傅斯年也说过:“陈先生的学问近三百年来一个人而已。”更有人在谈及他的受世之尊之地位时说:“中国,只有一个陈寅恪!”

16.通过本文作者的介绍,你印象中的陈寅恪是个什么样的人?请简要概括。(5分)

17.在本文第二段中,作者记述的梁启超和曹云祥之间的对话,有什么作用?(6分)

18.文章结尾说“陈先生的学问近三百年来一个人而已”、“中国,只有一个陈寅恪!”。结合全文,具体阐释陈寅恪对于中国文化的意义。(6分)

19.下列对传记有关内容的分析和概括,不恰当的两项是( )( )(4分)

A. 虽已被人称为“教授的教授”,但陈寅恪每周还要花两天时间进城跟人学西夏文和蒙古文,这充分体现了他在治学上孜孜以求的勤勉精神。

B. 梁启超认为自己虽然著作等身,可在治学的境界上依然无法与陈寅恪相提并论,这既是帮助陈寅恪顺利执教清华的理由,也是诚心之言。

C. 王国维可以说是坚守民族文化而死,向王国维先生遗体告别时,学生们三鞠躬,而陈寅恪三跪九叩,这说明他认为应该坚守民族文化,抵制对外国文化的输入和汲取。

D. 作者引用傅斯年“陈先生的学问近三百年来一个人而已”这句话,对学贯中西、博古通今的一代学术大师陈寅恪的至高成就进行了褒扬。

E. 文章灵活地运用语言、肖像、动作、心理等多种描写手法,从不同角度塑造了陈寅恪特立独行的学者形象。

六.语言综合表达题(15分)

20.请以“校园秋色”为话题写一段生动形象(至少使用两种修辞手法)、有画面感的文字,不少于200字。

七.作文(50分)

21.阅读下面的文字,按要求作文。

今年中秋、国庆双节前期,央视推出了“走基层·百姓心声”特别调查节目。面对“你认为幸福是什么”“你幸福吗”诸如此类的提问,有人说吃饱穿暖就是幸福,有人说快快乐乐就是幸福,有人说幸福就是把该做的事做完。电影明星说,幸福就是能够陪父母吃个饭,陪孩子睡个觉。今年诺贝尔文学奖得主莫言表示自己“不知道”是否幸福。一位农民工说:“幸福,这个太麻烦,我说不清楚。”而另一名农民工则说:“我是外地打工的,不要问我……我姓曾。”这些形形色色的问答,蕴含着我们对所处时代、生活、环境的感受与体会,也引发着当代中国人对幸福的深入思考。

请根据以上材料作文,要求立意自定,题目自拟,文体自选(诗歌除外),文体特征鲜明,不少于700字。

语文答案

1.C(A钵bō,渍zì;B玦quē,娑suō;D散sǎn,瞋目chēn)

2.D(A恶—噩;B印—映,戍—戌;C签—鉴,薄—簿,激—击)

3.B(耸人听闻:夸大或捏造事实,使人听了感到惊异或震动。这里应为“骇人听闻”。A图穷匕见:比喻事情发展到最后,真相或本意显露了出来。C长歌当哭:用长声歌咏或写诗文来代替痛哭,借以抒发心中的悲愤。D左顾右盼:向左右两边看,形容人骄傲得意的神情。)

4.B(A语序不当,应为“再现了80多年前那战火纷飞的峥嵘岁月,引起了人们的强烈共鸣”;C搭配不当,“增加”改为“提高”;D成分赘余,“大约”“左右”保留其一。)

5.A(书名号应改为双引号)

6.D(应该是“在姨婆的帮助下”)

7.C(因果倒置,应是“社会矛盾虽然日益尖锐,但人们仍然对生活和未来充满信心。受此影响,诺贝尔文学奖最初十几年多关注那些透过温和的人道主义显现出真、善、美的文学作品”。)

8.B(张冠李戴,应是“第一次世界大战爆发后的西方文学”。)

9.D(无中生有,“原来的低层次”说法不正确。)

10.D(谕:在句中为动词,告诉。)

11.A(以:连词,表顺承;介词,用。B而:均为连词,表修饰。C之:均为结构助词,的。D者:均为代词,……的人。)

12.C

13.(1)中原地区元明交战,从岭南到南海都随之动荡不安,何真弃官回归乡里,他满腹感慨,心里只牵挂着老百姓。(踩分点:骚动、慨然、念)

(2)怕先生尚未省悟,先派一个使者前来给先生报个信,希望先生注意。(踩分点:足下、悟、留意)

(3)当年周武王讨伐残暴,救民于水火,没有预约就前来会盟的诸侯有八百。(踩分点:昔、伐暴、期)

14.(1)作者抓住春雨初晴、阳光返照、山杏吐艳、水苹争绿、白雁低飞、黄鹂语涩(答出四种景象即可)几个最富早春特征的景象进行了突出的描绘。(2分)绘形绘色(或远近结合)(1分),动静结合(1分),写出了南湖早春妩媚可人之态。

(2)全诗采用了乐景衬哀情的手法(答反衬手法亦可)。(1分)以南湖早春景色的生机勃勃、明媚可爱(1分),反衬诗人遭贬后的衰病不堪(1分),抒发了诗人面对美景却无心欣赏的消沉郁闷的心情。(2分)

15.略。

16.①陈寅恪富有诗人气质,是一个纯正的学者;②陈寅恪治学严谨,在教学中勤勉认真,堪称学生的楷模;③陈寅恪在治学上善开风气之新,将传统方法与现代精神融会贯通,可谓独树一帜;④陈寅恪为人多情重义,对朋友情真意切,对后学的奖掖提携不遗余力;⑤陈寅恪具有坚贞的民族气节和爱国情怀。(以上五点答对其中三点可给满分)

17.①这段对话交代了留学归来却没有学位和著作的陈寅恪如何得以执教名校清华的原委;②学术大师梁启超对初出茅庐的陈寅恪的极力推荐,从侧面突出了陈寅恪治学的严谨和学养的深厚;③梁启超的评价也为后文进一步凸显陈寅恪的治学境界和学术成就做出了铺垫。(以上三点每点2分)

18.①陈寅恪在中国历史学术、文化方面所进行的深刻探究,都是卓尔不群的,创造出至高的成就和辉煌的业绩;②他在学术研究中表现出“独立之精神,自由之思想”;③他表现出拯救民族文化的强烈的使命感,体现了中华民族的文化精神;④作为一代大师,陈寅恪为海内外学人树立了一个高峻的标格。(以上四点答对其中的三点可给满分)

19.C、E(C“抵制对外国文化的输入和汲取”错;E没有心理描写。)

20.略。

21.略。

【参考译文】

何真,是东莞员冈人,八岁亡父,母亲守节不再嫁人。何真年少时就身材魁伟,喜好书法和剑术。至正年间,岭南强盗四起,在州郡放火抢劫,何真组织起义兵保卫乡里。后来官至河源务副使、淡水盐场管勾。中原地区元明交战,从岭南到南海都随之动荡不安,何真弃官回归乡里,他满腹感慨,心里只有老百姓。

乙未年,乡民王成、陈仲玉作乱,何真请得行省同意,组织义兵剿灭了他们。此役,何真亲自披挂上阵,把陈仲玉活捉回来。癸卯年,海南三山的邵宗愚攻陷了广州,广州守将何深战死,邵宗愚部在城里疯狂烧杀抢掠。何真听说后,率众收复了广州,他的军队军纪严明,广州民众非常高兴。

此时,中原局势一片混乱,南北交通断绝,何真更加努力地训练士卒,他们占据关隘,保住了一方的安宁。

洪武元年戊申二月壬寅,大明太祖高皇帝任命廖永忠为征南将军,率水军直取广东。廖永忠到了福州了,事先派人送信给何真说:“元朝皇帝已经丧失了驾驭政权的能力,天下四分五裂,英雄豪杰趁势而起,有的假借元朝廷的号令指挥一方,有的干脆倚仗强大的军队,肆意妄为,他们横征暴敛,割据称雄,百姓生灵涂炭,可以说是痛苦到了极点,如今大明皇帝受命于天,正在开创华夏大业,只有两广,遥远荒僻,从未蒙受圣明君主的教化,我奉命南征,归顺者会受到安抚,违逆者将处以极刑。怕先生尚未省悟,先派使者报个信,希望先生注意。”于是从海路直取广东。三月甲戌,何真登记辖区各郡县的人口、兵马、钱粮的数目,派使者捧着降表迎接受降。

早先,在明将汤和等人平定福建的时候,何真就派使者从海路捧着降表准备向元朝廷投降,正好遇到汤和的军队,于是使者改动了降表,请求向明军投降,并且派人回去向何真汇报。此时,征南将军廖永忠派专人护送何真的使者带着降表到京城。皇上下诏褒奖他,诏书说:“天下动荡的时候,所谓的豪杰有两种人:变动乱为安定的属上等,保护百姓直到天下安定,并且知道应当归顺谁的属次一等。至于据险苟活,残害人民,死不悔改的,就不值一提了。当初,我大军兵临闽越之时,你就诚心归顺,没让我费鞍马之劳,没有流血牺牲,使民众得以安居,你真可谓是识时务者啊。”何真叩头谢恩,说:“当年周武王讨伐残暴,救民于水火,没有预约就前来会盟的诸侯有八百。现如今,皇上芟夷动乱,平定天下,此举上应天命下顺民意,天下百姓如影随形。臣本蛮荒之人,近来恰逢动乱,武装聚集乡里,只为保命,并无其它意思。现在有幸生逢大明的朗朗乾坤,皇上的光辉无处不在,臣就是再驽钝,又怎敢违背天意。”皇上说:“手握兵权而不祸害百姓的人,他的后人一定能够享受他的恩泽。朕欣赏你的忠诚,考虑到江西地邻广东,因此特授你江西行省参政一职,以表彰你归顺的诚心。古话说:好名声,是用来承载美德的。你的好名声已经够大的了,还需努力提升品德,以利辅佐国家。”

七月乙巳日,封何真为东莞伯。

同课章节目录