6狼牙山五壮士 同步演练(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 6狼牙山五壮士 同步演练(含答案解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 28.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-02-24 16:03:23 | ||

图片预览

文档简介

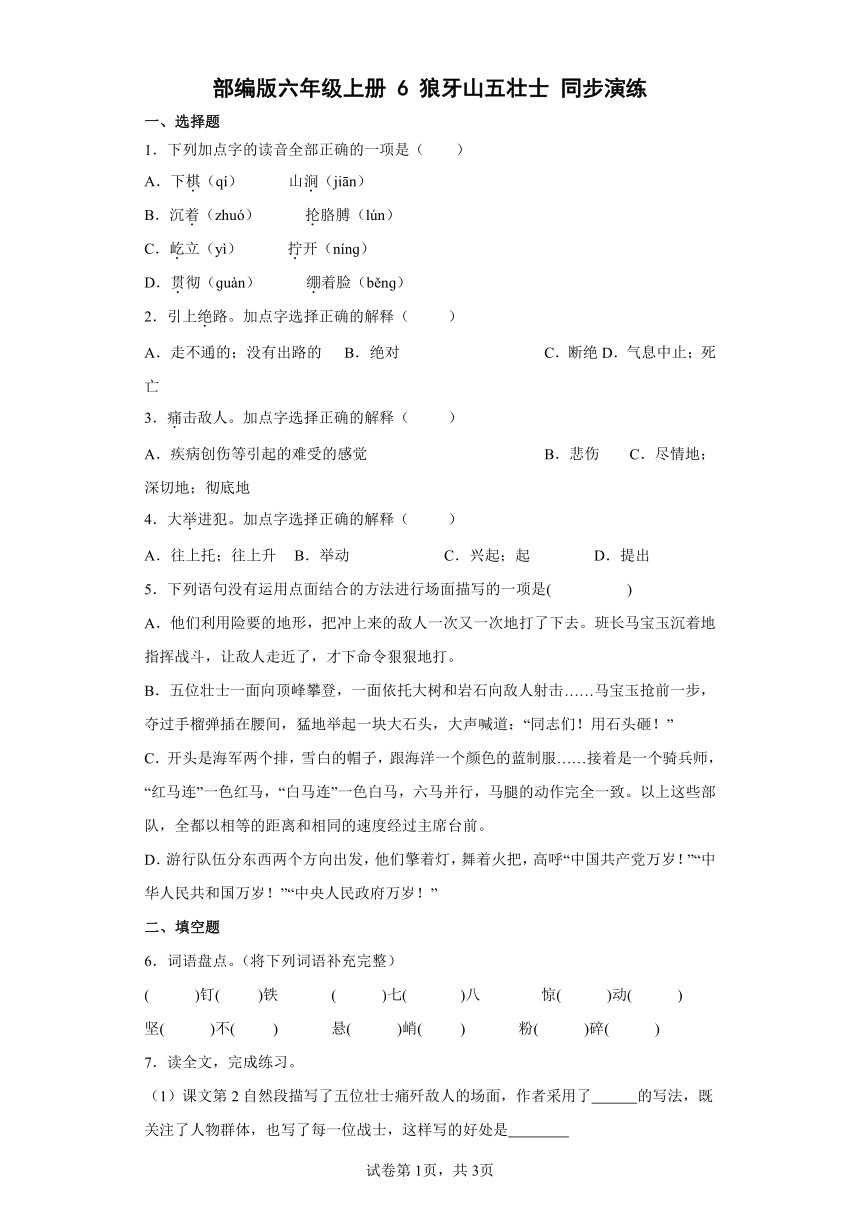

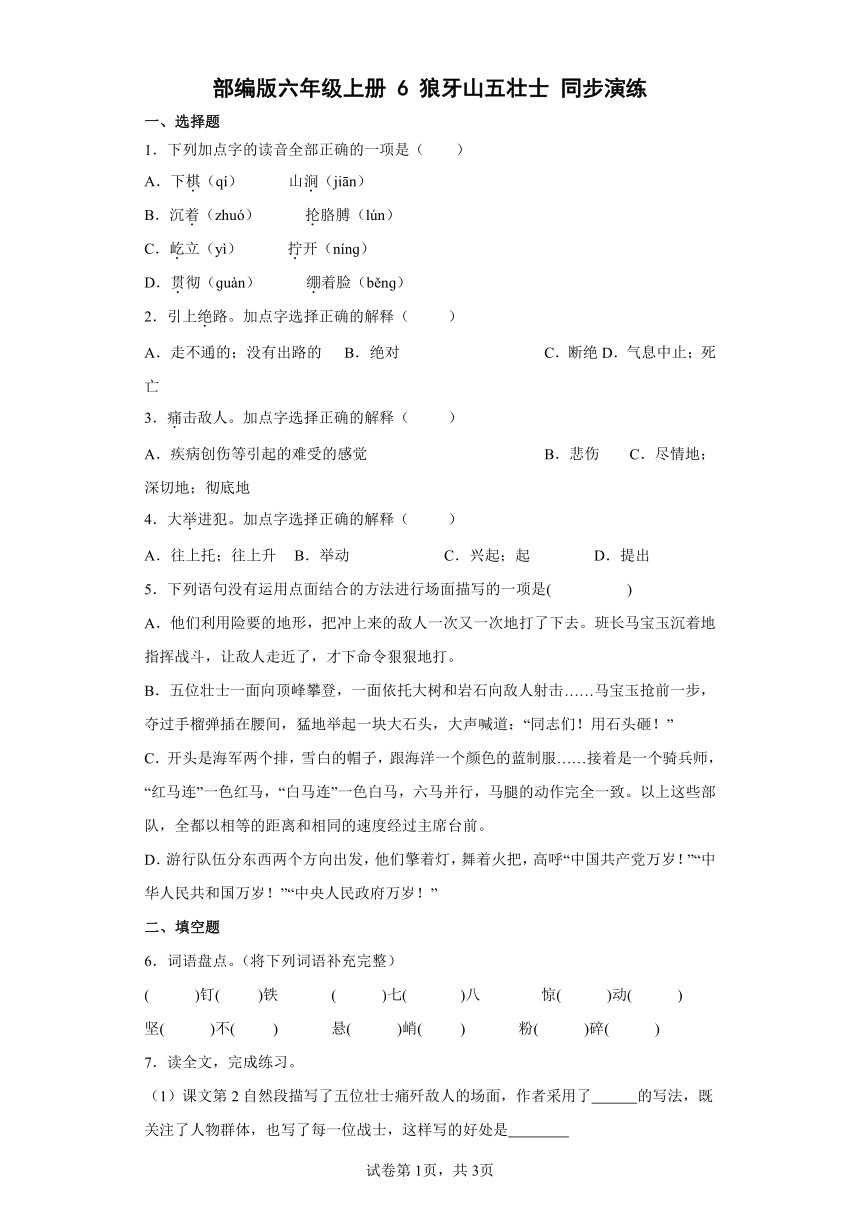

部编版六年级上册 6 狼牙山五壮士 同步演练

一、选择题

1.下列加点字的读音全部正确的一项是( )

A.下棋(qí) 山涧(jiān)

B.沉着(zhuó) 抡胳膊(lún)

C.屹立(yì) 拧开(nínɡ)

D.贯彻(ɡuàn) 绷着脸(běnɡ)

2.引上绝路。加点字选择正确的解释( )

A.走不通的;没有出路的 B.绝对 C.断绝D.气息中止;死亡

3.痛击敌人。加点字选择正确的解释( )

A.疾病创伤等引起的难受的感觉 B.悲伤 C.尽情地;深切地;彻底地

4.大举进犯。加点字选择正确的解释( )

A.往上托;往上升 B.举动 C.兴起;起 D.提出

5.下列语句没有运用点面结合的方法进行场面描写的一项是( )

A.他们利用险要的地形,把冲上来的敌人一次又一次地打了下去。班长马宝玉沉着地指挥战斗,让敌人走近了,才下命令狠狠地打。

B.五位壮士一面向顶峰攀登,一面依托大树和岩石向敌人射击……马宝玉抢前一步,夺过手榴弹插在腰间,猛地举起一块大石头,大声喊道:“同志们!用石头砸!”

C.开头是海军两个排,雪白的帽子,跟海洋一个颜色的蓝制服……接着是一个骑兵师,“红马连”一色红马,“白马连”一色白马,六马并行,马腿的动作完全一致。以上这些部队,全都以相等的距离和相同的速度经过主席台前。

D.游行队伍分东西两个方向出发,他们擎着灯,舞着火把,高呼“中国共产党万岁!”“中华人民共和国万岁!”“中央人民政府万岁!”

二、填空题

6.词语盘点。(将下列词语补充完整)

( )钉( )铁 ( )七( )八 惊( )动( )

坚( )不( ) 悬( )峭( ) 粉( )碎( )

7.读全文,完成练习。

(1)课文第2自然段描写了五位壮士痛歼敌人的场面,作者采用了 的写法,既关注了人物群体,也写了每一位战士,这样写的好处是

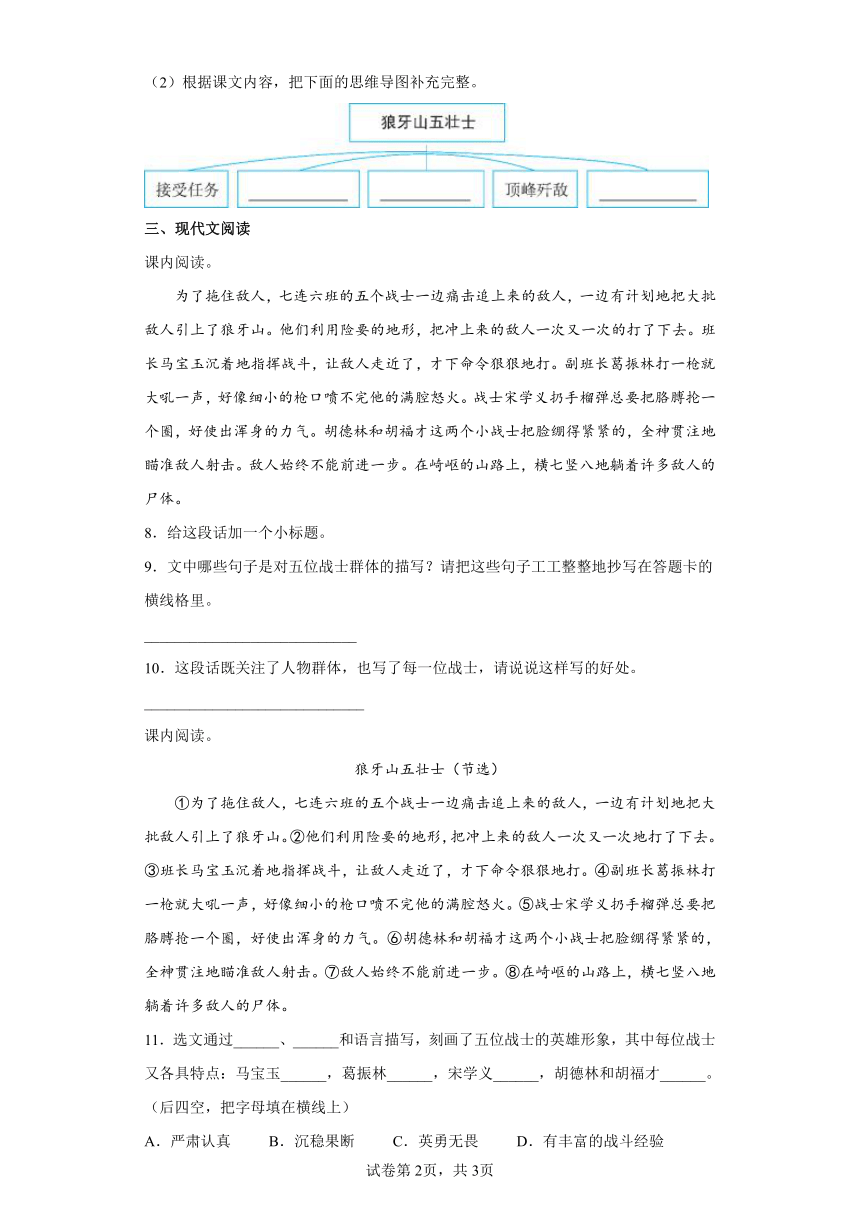

(2)根据课文内容,把下面的思维导图补充完整。

三、现代文阅读

课内阅读。

为了拖住敌人,七连六班的五个战士一边痛击追上来的敌人,一边有计划地把大批敌人引上了狼牙山。他们利用险要的地形,把冲上来的敌人一次又一次的打了下去。班长马宝玉沉着地指挥战斗,让敌人走近了,才下命令狠狠地打。副班长葛振林打一枪就大吼一声,好像细小的枪口喷不完他的满腔怒火。战士宋学义扔手榴弹总要把胳膊抡一个圈,好使出浑身的力气。胡德林和胡福才这两个小战士把脸绷得紧紧的,全神贯注地瞄准敌人射击。敌人始终不能前进一步。在崎岖的山路上,横七竖八地躺着许多敌人的尸体。

8.给这段话加一个小标题。

9.文中哪些句子是对五位战士群体的描写?请把这些句子工工整整地抄写在答题卡的横线格里。

____________________________

10.这段话既关注了人物群体,也写了每一位战士,请说说这样写的好处。

_____________________________

课内阅读。

狼牙山五壮士(节选)

①为了拖住敌人,七连六班的五个战士一边痛击追上来的敌人,一边有计划地把大批敌人引上了狼牙山。②他们利用险要的地形,把冲上来的敌人一次又一次地打了下去。③班长马宝玉沉着地指挥战斗,让敌人走近了,才下命令狠狠地打。④副班长葛振林打一枪就大吼一声,好像细小的枪口喷不完他的满腔怒火。⑤战士宋学义扔手榴弹总要把胳膊抢一个圈,好使出浑身的力气。⑥胡德林和胡福才这两个小战士把脸绷得紧紧的,全神贯注地瞄准敌人射击。⑦敌人始终不能前进一步。⑧在崎岖的山路上,横七竖八地躺着许多敌人的尸体。

11.选文通过______、______和语言描写,刻画了五位战士的英雄形象,其中每位战士又各具特点:马宝玉______,葛振林______,宋学义______,胡德林和胡福才______。(后四空,把字母填在横线上)

A.严肃认真 B.沉稳果断 C.英勇无畏 D.有丰富的战斗经验

12.选文运用了点面结合的写法,其中第______句描写的是“面”,是对五壮士痛打敌人的概括性描写,第______句描写的是“点”,是对五壮士痛打敌人的详细描写。

13.下面不能体现“点面结合”这一写法好处的是( )

A.既让我们感受到五位壮士作为一个战斗群体的团结勇敢,又能感受到每个战士的英勇顽强。

B.塑造了令人难忘的抗日英雄个体和群体形象。

C.有点有面,强化了描写的层次感,突出了五位壮士英勇无畏的精神。

D.这样描写,更加细腻,有时候也会显得很啰嗦,不够简洁。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

【解析】

【分析】

【详解】

本题考查了汉字读音的辨析。

辨析汉字读音要注意平翘舌的发音及声调的不同字音是和词义联系起来的,也可结合词义来辨析。

A项,“涧”读音为“jiàn”;

B项,抡:[lún]挑选;选拔 ~材。[lūn]用力挥动 ~拳。~刀。这里读“lūn”;

C项,拧:[nǐng]控制住物体并向里转或向外转 ~螺丝。墨水瓶盖儿太紧,~不开了。

[níng]用两只手握住物体的两端分别向相反的方向用力转动 ~手巾。

[nìng]倔;固执 这孩子脾气真~。

这里读“nǐng”。

D项,正确。

2.A

【解析】

【分析】

【详解】

本题考查了学生对字词的理解与辨析能力。

结合平时的学习积累,运用自己喜欢的方法进行理解辨析即可。

选自《狼牙山五壮士》。绝路:走不通的路;死路。绝:走不通的,断绝了的;没有出路的。

3.C

【解析】

【分析】

【详解】

本题考查了学生对字词的理解与辨析能力。

结合平时的学习积累,运用自己喜欢的方法进行理解辨析即可。

选自《狼牙山五壮士》。痛击:狠狠地打击。痛:彻底地,狠狠地。

4.C

【解析】

【分析】

【详解】

本题考查了学生对字词的理解与辨析能力。

结合平时的学习积累,运用自己喜欢的方法进行理解辨析即可。

选自《狼牙山五壮士》。大举进犯:意思是率大军大规模地侵犯。举:兴起;发起。

5.D

【解析】

【分析】

【详解】

本题考查点面结合表现手法。

场面描写:就是对一个特定的时间与地点内许多人物活动的总体情况的描写。常见的场面描写有劳动场面、战斗场面、运动场面以及各种会议场面等。

点面结合,指的就是详写和略写的相结合。所谓“点”,指的是对某个事物或多个事物的详细描写;所谓“面”,指的是多个事物的概括描写。

1.“他们利用险要的地形,把冲上来的敌人一次又一次地打了下去。”概括了部队的作战计划,属于“面”。“班长马宝玉沉着地指挥战斗,让敌人走近了,才下命令狠狠地打。”详细描写班长的动作,属于“点”。选项A的句子有运用点面结合的方法。

2.“五位壮士一面向顶峰攀登,一面依托大树和岩石向敌人射击……”概括了战士们作战状态,属于“面”。“马宝玉抢前一步,夺过手榴弹插在腰间,猛地举起一块大石头,大声喊道:“同志们!用石头砸!””详细描写马宝玉的言行,属于“点”。选项B的句子有运用点面结合的方法。

3.“开头是海军两个排,雪白的帽子,跟海洋一个颜色的蓝制服……”详细描写了海军,“接着是一个骑兵师,“红马连”一色红马,“白马连”一色白马,六马并行,马腿的动作完全一致。”详细描写了骑兵师,这两句都属于“点”。“以上这些部队,全都以相等的距离和相同的速度经过主席台前。”交代了大部队的行进情况,属于“面”。选项C的句子有运用点面结合的方法。

4.“游行队伍分东西两个方向出发,他们擎着灯,舞着火把,高呼“中国共产党万岁!”“中华人民共和国万岁!”“中央人民政府万岁!””只是描写游行队伍的游行状况,并没有加入其它事物的详细描写或多个事物的概括描写。选项D的句子没有运用点面结合的方法。

根据以上分析,选项D的句子没有运用点面结合的方法。故选D。

6. 斩 截 横 竖 天 地 韧 拔 崖 壁 身 骨

【解析】

【分析】

【详解】

本题考查补写成语及运用。

只要平时注意积累和识记,做起来就不难。书写时注意同音字、形近字的区别,要依据词语的意思来记忆。

斩钉截铁,释义砍断钉子切断铁,形容说话或行动坚决果断,毫不犹豫。

横七竖八,形容某东西摆放杂乱,毫无规律。

惊天动地,意思是使天地惊动。形容某个事件的声势或意义极大。

坚韧不拔,形容信念坚定,意志顽强,不可动摇,坚强不屈。

悬崖峭壁,形容山势险峻。

粉身碎骨,意思是身体粉碎而死。比喻为了某种目的或遭到危险而丧失生命。

7.(1)点面结合 塑造了令人印象深刻的抗日英雄群体和个体的形象,让我们既能感受到五位战士作为一个战斗群体的团结勇敢,又能感受到每一位战士的英勇顽强。

(2)痛击敌人 引上绝路 英勇跳崖

【解析】

【详解】

(1)考查了写作手法。文章的写作手法是指在文学创作中塑造形象,反映生活所运用的各种具体方法和技巧。

《狼牙山五壮士》一文中运用了点面结合的写法,如课文的第2自然段先整体描写五位战士痛击敌人的情形,即“面”的描写,再分别写每位战士的表现,这是“点”的描写。这样写,既有深度又有广度,表现出五壮士毫不畏惧、英勇顽强、宁死不屈的革命主义精神和英雄气概。

(2)本题主要考查对课文内容的理解记忆能力。解答本题,需要回顾课文的内容,然后结合前后句(题目提供的信息)进行补充填空即可。在平时的学习中,我们一定要熟练掌握课文内容,这样在答题时我们才能更准确地写出正确答案。

《狼牙山五壮士》一文按事情发展顺序可以分为五段:第一段写了五壮士接受任务;第二段写诱敌上山,痛击敌人;第三段写了把敌人引上绝路;第四段写顶峰歼 敌;第五段写英勇跳崖。结合课文内容可作答。

8. 诱敌上山

9.为了拖住敌人,七连六班的五个战士一边痛击追上来的敌人,一边有计划地把大批敌人引上了狼牙山。他们利用险要的地形,把冲上来的敌人一次又一次的打了下去。

10.层次感及画面感强,既让我们感受到五壮士作为一个战斗群体的团结勇敢,又能感受到每一位战士的英勇顽强。塑造了令人印象深刻的抗日英雄个体和群体的形象。

【解析】

【分析】

8.

本题考查给文章加标题。

给文章加标题方法:

①根据主要内容概括出题目;

②根据文章主旨提炼出题目;

③利用相关的景或物做题目;

④代表性时间、地点做题目;

⑤用主要人物或事件做题目。

9.

考查对语段内容的理解。

通读语段可知,文中的“为了拖住敌人,七连六班的五个战士一边痛击追上来的敌人,一边有计划地把大批敌人引上了狼牙山。他们利用险要的地形,把冲上来的敌人一次又一次的打了下去。”是对五位战士群体的描写,写出了战士们痛击敌人的决心。

10.

考查描写方法以及这样描写的好处。

通读语段可知,这段话既关注了人物群体,也写了每一位战士,这样的描写方法是点面结合的方法。这样写的好处是:

突出画面感,让我们感受到五壮士作为一个战斗群体的团结勇敢同时还能感受到到每一位战士的英勇顽强。塑造了令人印象深刻的抗日英雄个体和群体的形象。

11. 动作 神态 B C D A

12. ①② ③④⑤⑥

13.D

【解析】

【分析】

11.

考查对文章的理解。

结合“一边有计划地把大批敌人引上了狼牙山。”、“战士宋学义扔手榴弹总要把胳膊抢一个圈”来看运用了动作描写;

结合“胡德林和胡福才这两个小战士把脸绷得紧紧的,全神贯注地瞄准敌人射击。”来看运用了神态描写。

结合③中的“让敌人走近了,才下命令狠狠地打”可以看出班长的果断;

结合④中的“副班长葛振林打一枪就大吼一声”可以看出副班长的英勇无畏;

结合⑤中的“宋学义扔手榴弹总要把胳膊抢一个圈”可以看出宋学义的丰富战斗经验;

结合⑥中的“这两个小战士把脸绷得紧紧的,全神贯注地瞄准敌人射击”可以看出两个战士的严肃认真。

12.

考查对文章的理解。

点面结合:是写作方法,指的就是详写和略写的相结合。所谓“点”,指的是对某个事物或多个事物的详细描写;所谓“面”,指的是多个事物的概括描写。

结合文章来看①②属于面的描写,写出了引诱敌人上山准备作战;

③④⑤⑥属于点的描写,分别从几位战士的角度写出了其作战的样子。

13.

考查对文章的理解。

结合文章来看①②属于面的描写,写出了引诱敌人上山准备作战;

③④⑤⑥属于点的描写,分别从几位战士的角度写出了其作战的样子。

这样描写可以写出其英勇的形象,突出其浴血奋战的样子更有层次感,所以D错误。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.下列加点字的读音全部正确的一项是( )

A.下棋(qí) 山涧(jiān)

B.沉着(zhuó) 抡胳膊(lún)

C.屹立(yì) 拧开(nínɡ)

D.贯彻(ɡuàn) 绷着脸(běnɡ)

2.引上绝路。加点字选择正确的解释( )

A.走不通的;没有出路的 B.绝对 C.断绝D.气息中止;死亡

3.痛击敌人。加点字选择正确的解释( )

A.疾病创伤等引起的难受的感觉 B.悲伤 C.尽情地;深切地;彻底地

4.大举进犯。加点字选择正确的解释( )

A.往上托;往上升 B.举动 C.兴起;起 D.提出

5.下列语句没有运用点面结合的方法进行场面描写的一项是( )

A.他们利用险要的地形,把冲上来的敌人一次又一次地打了下去。班长马宝玉沉着地指挥战斗,让敌人走近了,才下命令狠狠地打。

B.五位壮士一面向顶峰攀登,一面依托大树和岩石向敌人射击……马宝玉抢前一步,夺过手榴弹插在腰间,猛地举起一块大石头,大声喊道:“同志们!用石头砸!”

C.开头是海军两个排,雪白的帽子,跟海洋一个颜色的蓝制服……接着是一个骑兵师,“红马连”一色红马,“白马连”一色白马,六马并行,马腿的动作完全一致。以上这些部队,全都以相等的距离和相同的速度经过主席台前。

D.游行队伍分东西两个方向出发,他们擎着灯,舞着火把,高呼“中国共产党万岁!”“中华人民共和国万岁!”“中央人民政府万岁!”

二、填空题

6.词语盘点。(将下列词语补充完整)

( )钉( )铁 ( )七( )八 惊( )动( )

坚( )不( ) 悬( )峭( ) 粉( )碎( )

7.读全文,完成练习。

(1)课文第2自然段描写了五位壮士痛歼敌人的场面,作者采用了 的写法,既关注了人物群体,也写了每一位战士,这样写的好处是

(2)根据课文内容,把下面的思维导图补充完整。

三、现代文阅读

课内阅读。

为了拖住敌人,七连六班的五个战士一边痛击追上来的敌人,一边有计划地把大批敌人引上了狼牙山。他们利用险要的地形,把冲上来的敌人一次又一次的打了下去。班长马宝玉沉着地指挥战斗,让敌人走近了,才下命令狠狠地打。副班长葛振林打一枪就大吼一声,好像细小的枪口喷不完他的满腔怒火。战士宋学义扔手榴弹总要把胳膊抡一个圈,好使出浑身的力气。胡德林和胡福才这两个小战士把脸绷得紧紧的,全神贯注地瞄准敌人射击。敌人始终不能前进一步。在崎岖的山路上,横七竖八地躺着许多敌人的尸体。

8.给这段话加一个小标题。

9.文中哪些句子是对五位战士群体的描写?请把这些句子工工整整地抄写在答题卡的横线格里。

____________________________

10.这段话既关注了人物群体,也写了每一位战士,请说说这样写的好处。

_____________________________

课内阅读。

狼牙山五壮士(节选)

①为了拖住敌人,七连六班的五个战士一边痛击追上来的敌人,一边有计划地把大批敌人引上了狼牙山。②他们利用险要的地形,把冲上来的敌人一次又一次地打了下去。③班长马宝玉沉着地指挥战斗,让敌人走近了,才下命令狠狠地打。④副班长葛振林打一枪就大吼一声,好像细小的枪口喷不完他的满腔怒火。⑤战士宋学义扔手榴弹总要把胳膊抢一个圈,好使出浑身的力气。⑥胡德林和胡福才这两个小战士把脸绷得紧紧的,全神贯注地瞄准敌人射击。⑦敌人始终不能前进一步。⑧在崎岖的山路上,横七竖八地躺着许多敌人的尸体。

11.选文通过______、______和语言描写,刻画了五位战士的英雄形象,其中每位战士又各具特点:马宝玉______,葛振林______,宋学义______,胡德林和胡福才______。(后四空,把字母填在横线上)

A.严肃认真 B.沉稳果断 C.英勇无畏 D.有丰富的战斗经验

12.选文运用了点面结合的写法,其中第______句描写的是“面”,是对五壮士痛打敌人的概括性描写,第______句描写的是“点”,是对五壮士痛打敌人的详细描写。

13.下面不能体现“点面结合”这一写法好处的是( )

A.既让我们感受到五位壮士作为一个战斗群体的团结勇敢,又能感受到每个战士的英勇顽强。

B.塑造了令人难忘的抗日英雄个体和群体形象。

C.有点有面,强化了描写的层次感,突出了五位壮士英勇无畏的精神。

D.这样描写,更加细腻,有时候也会显得很啰嗦,不够简洁。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

【解析】

【分析】

【详解】

本题考查了汉字读音的辨析。

辨析汉字读音要注意平翘舌的发音及声调的不同字音是和词义联系起来的,也可结合词义来辨析。

A项,“涧”读音为“jiàn”;

B项,抡:[lún]挑选;选拔 ~材。[lūn]用力挥动 ~拳。~刀。这里读“lūn”;

C项,拧:[nǐng]控制住物体并向里转或向外转 ~螺丝。墨水瓶盖儿太紧,~不开了。

[níng]用两只手握住物体的两端分别向相反的方向用力转动 ~手巾。

[nìng]倔;固执 这孩子脾气真~。

这里读“nǐng”。

D项,正确。

2.A

【解析】

【分析】

【详解】

本题考查了学生对字词的理解与辨析能力。

结合平时的学习积累,运用自己喜欢的方法进行理解辨析即可。

选自《狼牙山五壮士》。绝路:走不通的路;死路。绝:走不通的,断绝了的;没有出路的。

3.C

【解析】

【分析】

【详解】

本题考查了学生对字词的理解与辨析能力。

结合平时的学习积累,运用自己喜欢的方法进行理解辨析即可。

选自《狼牙山五壮士》。痛击:狠狠地打击。痛:彻底地,狠狠地。

4.C

【解析】

【分析】

【详解】

本题考查了学生对字词的理解与辨析能力。

结合平时的学习积累,运用自己喜欢的方法进行理解辨析即可。

选自《狼牙山五壮士》。大举进犯:意思是率大军大规模地侵犯。举:兴起;发起。

5.D

【解析】

【分析】

【详解】

本题考查点面结合表现手法。

场面描写:就是对一个特定的时间与地点内许多人物活动的总体情况的描写。常见的场面描写有劳动场面、战斗场面、运动场面以及各种会议场面等。

点面结合,指的就是详写和略写的相结合。所谓“点”,指的是对某个事物或多个事物的详细描写;所谓“面”,指的是多个事物的概括描写。

1.“他们利用险要的地形,把冲上来的敌人一次又一次地打了下去。”概括了部队的作战计划,属于“面”。“班长马宝玉沉着地指挥战斗,让敌人走近了,才下命令狠狠地打。”详细描写班长的动作,属于“点”。选项A的句子有运用点面结合的方法。

2.“五位壮士一面向顶峰攀登,一面依托大树和岩石向敌人射击……”概括了战士们作战状态,属于“面”。“马宝玉抢前一步,夺过手榴弹插在腰间,猛地举起一块大石头,大声喊道:“同志们!用石头砸!””详细描写马宝玉的言行,属于“点”。选项B的句子有运用点面结合的方法。

3.“开头是海军两个排,雪白的帽子,跟海洋一个颜色的蓝制服……”详细描写了海军,“接着是一个骑兵师,“红马连”一色红马,“白马连”一色白马,六马并行,马腿的动作完全一致。”详细描写了骑兵师,这两句都属于“点”。“以上这些部队,全都以相等的距离和相同的速度经过主席台前。”交代了大部队的行进情况,属于“面”。选项C的句子有运用点面结合的方法。

4.“游行队伍分东西两个方向出发,他们擎着灯,舞着火把,高呼“中国共产党万岁!”“中华人民共和国万岁!”“中央人民政府万岁!””只是描写游行队伍的游行状况,并没有加入其它事物的详细描写或多个事物的概括描写。选项D的句子没有运用点面结合的方法。

根据以上分析,选项D的句子没有运用点面结合的方法。故选D。

6. 斩 截 横 竖 天 地 韧 拔 崖 壁 身 骨

【解析】

【分析】

【详解】

本题考查补写成语及运用。

只要平时注意积累和识记,做起来就不难。书写时注意同音字、形近字的区别,要依据词语的意思来记忆。

斩钉截铁,释义砍断钉子切断铁,形容说话或行动坚决果断,毫不犹豫。

横七竖八,形容某东西摆放杂乱,毫无规律。

惊天动地,意思是使天地惊动。形容某个事件的声势或意义极大。

坚韧不拔,形容信念坚定,意志顽强,不可动摇,坚强不屈。

悬崖峭壁,形容山势险峻。

粉身碎骨,意思是身体粉碎而死。比喻为了某种目的或遭到危险而丧失生命。

7.(1)点面结合 塑造了令人印象深刻的抗日英雄群体和个体的形象,让我们既能感受到五位战士作为一个战斗群体的团结勇敢,又能感受到每一位战士的英勇顽强。

(2)痛击敌人 引上绝路 英勇跳崖

【解析】

【详解】

(1)考查了写作手法。文章的写作手法是指在文学创作中塑造形象,反映生活所运用的各种具体方法和技巧。

《狼牙山五壮士》一文中运用了点面结合的写法,如课文的第2自然段先整体描写五位战士痛击敌人的情形,即“面”的描写,再分别写每位战士的表现,这是“点”的描写。这样写,既有深度又有广度,表现出五壮士毫不畏惧、英勇顽强、宁死不屈的革命主义精神和英雄气概。

(2)本题主要考查对课文内容的理解记忆能力。解答本题,需要回顾课文的内容,然后结合前后句(题目提供的信息)进行补充填空即可。在平时的学习中,我们一定要熟练掌握课文内容,这样在答题时我们才能更准确地写出正确答案。

《狼牙山五壮士》一文按事情发展顺序可以分为五段:第一段写了五壮士接受任务;第二段写诱敌上山,痛击敌人;第三段写了把敌人引上绝路;第四段写顶峰歼 敌;第五段写英勇跳崖。结合课文内容可作答。

8. 诱敌上山

9.为了拖住敌人,七连六班的五个战士一边痛击追上来的敌人,一边有计划地把大批敌人引上了狼牙山。他们利用险要的地形,把冲上来的敌人一次又一次的打了下去。

10.层次感及画面感强,既让我们感受到五壮士作为一个战斗群体的团结勇敢,又能感受到每一位战士的英勇顽强。塑造了令人印象深刻的抗日英雄个体和群体的形象。

【解析】

【分析】

8.

本题考查给文章加标题。

给文章加标题方法:

①根据主要内容概括出题目;

②根据文章主旨提炼出题目;

③利用相关的景或物做题目;

④代表性时间、地点做题目;

⑤用主要人物或事件做题目。

9.

考查对语段内容的理解。

通读语段可知,文中的“为了拖住敌人,七连六班的五个战士一边痛击追上来的敌人,一边有计划地把大批敌人引上了狼牙山。他们利用险要的地形,把冲上来的敌人一次又一次的打了下去。”是对五位战士群体的描写,写出了战士们痛击敌人的决心。

10.

考查描写方法以及这样描写的好处。

通读语段可知,这段话既关注了人物群体,也写了每一位战士,这样的描写方法是点面结合的方法。这样写的好处是:

突出画面感,让我们感受到五壮士作为一个战斗群体的团结勇敢同时还能感受到到每一位战士的英勇顽强。塑造了令人印象深刻的抗日英雄个体和群体的形象。

11. 动作 神态 B C D A

12. ①② ③④⑤⑥

13.D

【解析】

【分析】

11.

考查对文章的理解。

结合“一边有计划地把大批敌人引上了狼牙山。”、“战士宋学义扔手榴弹总要把胳膊抢一个圈”来看运用了动作描写;

结合“胡德林和胡福才这两个小战士把脸绷得紧紧的,全神贯注地瞄准敌人射击。”来看运用了神态描写。

结合③中的“让敌人走近了,才下命令狠狠地打”可以看出班长的果断;

结合④中的“副班长葛振林打一枪就大吼一声”可以看出副班长的英勇无畏;

结合⑤中的“宋学义扔手榴弹总要把胳膊抢一个圈”可以看出宋学义的丰富战斗经验;

结合⑥中的“这两个小战士把脸绷得紧紧的,全神贯注地瞄准敌人射击”可以看出两个战士的严肃认真。

12.

考查对文章的理解。

点面结合:是写作方法,指的就是详写和略写的相结合。所谓“点”,指的是对某个事物或多个事物的详细描写;所谓“面”,指的是多个事物的概括描写。

结合文章来看①②属于面的描写,写出了引诱敌人上山准备作战;

③④⑤⑥属于点的描写,分别从几位战士的角度写出了其作战的样子。

13.

考查对文章的理解。

结合文章来看①②属于面的描写,写出了引诱敌人上山准备作战;

③④⑤⑥属于点的描写,分别从几位战士的角度写出了其作战的样子。

这样描写可以写出其英勇的形象,突出其浴血奋战的样子更有层次感,所以D错误。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地