第1课 中国古代政治制度的形成与发展 课件(23张PPT)

文档属性

| 名称 | 第1课 中国古代政治制度的形成与发展 课件(23张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-02-25 16:43:42 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

选择性必修一第一单元

中国古代政治制度的形成与发展

第1课:

03.两汉至明清时期政治制度的演变

02. 秦朝的政治制度

01. 先秦时期的政治制度

中央行政制度

地方行政制度

了解中国古代政治体制在秦朝建立前后的巨大变化;通过宰相制度和地方行政层级管理的变化,认识自秦起君主专制中央集权政治体制的演变线索;

课程标准

传说中的“传国玉玺”

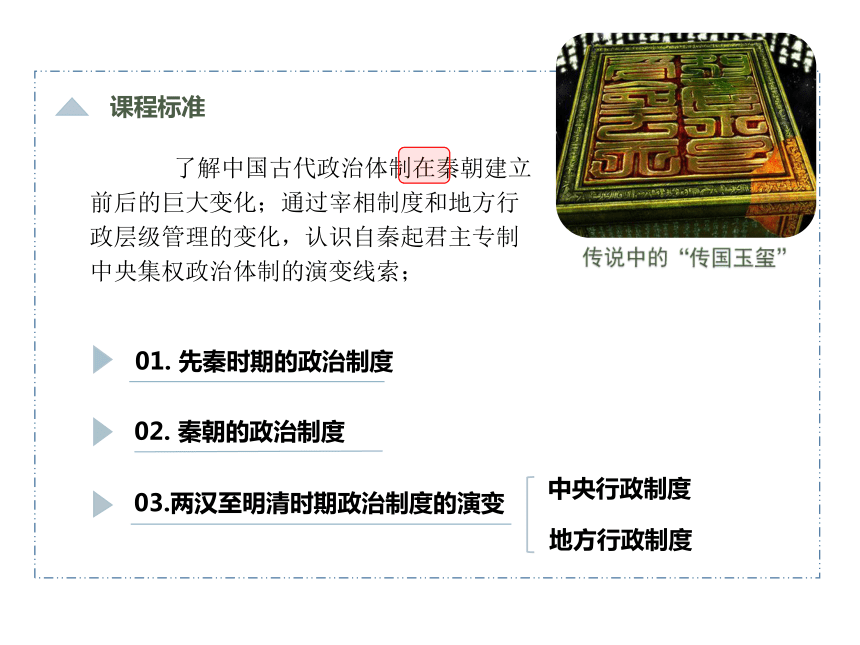

历史纵横:

“皇帝”名称的由来

秦王嬴政自认为“功过五帝,地广三王”,不更改过去的王号,“无以称成功,传后世”,于是下令丞相、御史议帝号。臣下议论后,上尊号为“泰皇”。嬴政去“泰”用“皇”,又采上古“帝”号, 取名“皇帝”。皇帝自称“朕”,命和令分别称为“制”与“诏”,印称为“玺”,其位世袭。皇帝制度在中国历史上延续了2000多年。

?

商·内外服制

西周·分封制

秦·郡县制

秦朝的政治制度

02

学习聚焦:秦统一后确立的政治制度,主要包括皇帝制度、三公九卿制、郡县制等。

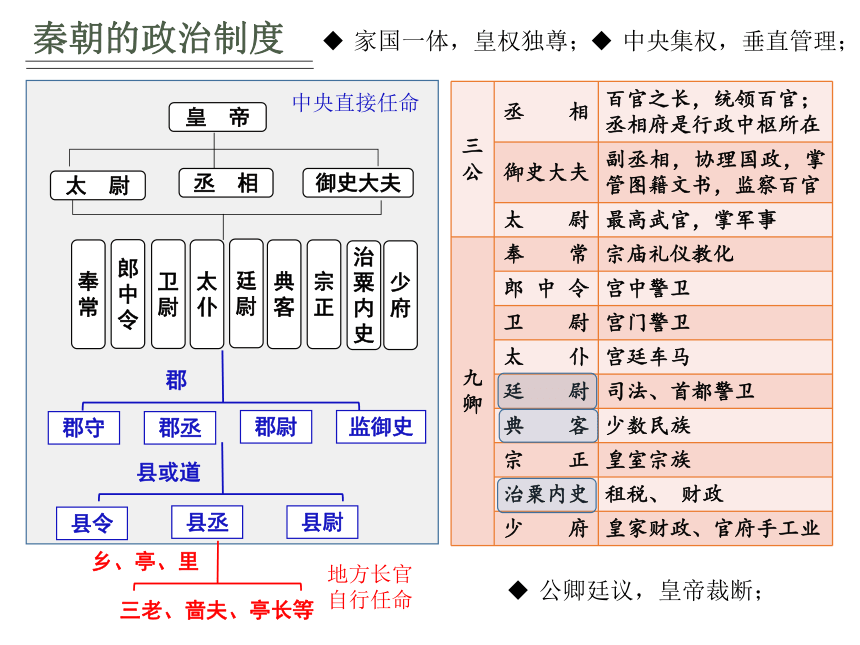

中央直接任命

秦朝的政治制度

皇 帝

太 尉

丞 相

御史大夫

奉

常

郎中令

卫尉

太仆

廷尉

典客

宗正

治粟内史

少府

三公 丞 相 百官之长,统领百官;丞相府是行政中枢所在

御史大夫 副丞相,协理国政,掌管图籍文书,监察百官

太 尉 最高武官,掌军事

九卿 奉 常 宗庙礼仪教化

郎 中 令 宫中警卫

卫 尉 宫门警卫

太 仆 宫廷车马

廷 尉 司法、首都警卫

典 客 少数民族

宗 正 皇室宗族

治粟内史 租税、 财政

少 府 皇家财政、官府手工业

中央集权,垂直管理;

郡

郡守

郡丞

郡尉

监御史

县或道

县令

县丞

县尉

乡、亭、里

三老、啬夫、亭长等

地方长官自行任命

家国一体,皇权独尊;

公卿廷议,皇帝裁断;

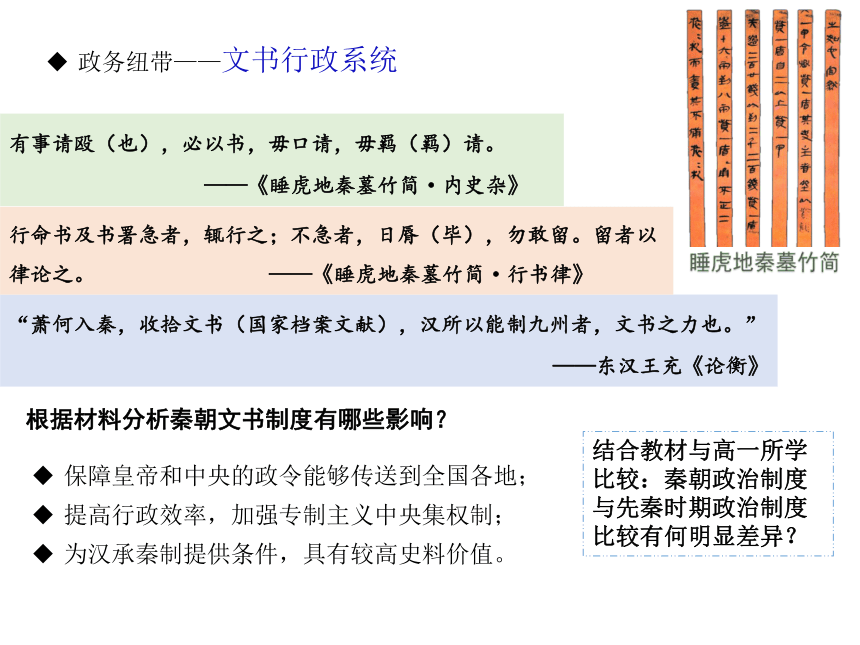

“萧何入秦,收拾文书(国家档案文献),汉所以能制九州者,文书之力也。”

——东汉王充《论衡》

根据材料分析秦朝文书制度有哪些影响?

保障皇帝和中央的政令能够传送到全国各地;

提高行政效率,加强专制主义中央集权制;

为汉承秦制提供条件,具有较高史料价值。

有事请殴(也),必以书,毋口请,毋羁(羁)请。

——《睡虎地秦墓竹简·内史杂》

行命书及书署急者,辄行之;不急者,日脣(毕),勿敢留。留者以律论之。 ——《睡虎地秦墓竹简·行书律》

政务纽带——文书行政系统

睡虎地秦墓竹简

结合教材与高一所学比较:秦朝政治制度与先秦时期政治制度比较有何明显差异?

先秦时期的政治制度

01

学习聚焦:夏朝建立了世袭制,商朝建立了内外复制,西周实行分封制与宗法制。

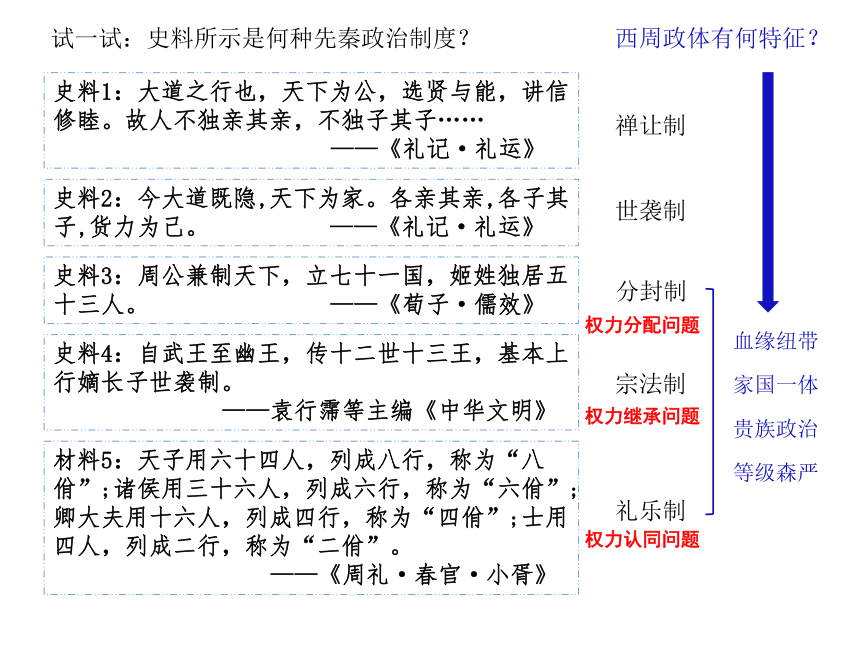

史料3:周公兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人。 ——《荀子·儒效》

史料1:大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子……

——《礼记·礼运》

史料2:今大道既隐,天下为家。各亲其亲,各子其子,货力为己。 ——《礼记·礼运》

史料4:自武王至幽王,传十二世十三王,基本上行嫡长子世袭制。

——袁行霈等主编《中华文明》

试一试:史料所示是何种先秦政治制度?

禅让制

世袭制

分封制

宗法制

血缘纽带

家国一体

贵族政治

等级森严

材料5:天子用六十四人,列成八行,称为“八佾”;诸侯用三十六人,列成六行,称为“六佾”;卿大夫用十六人,列成四行,称为“四佾”;士用四人,列成二行,称为“二佾”。

——《周礼·春官·小胥》

礼乐制

西周政体有何特征?

权力分配问题

权力继承问题

权力认同问题

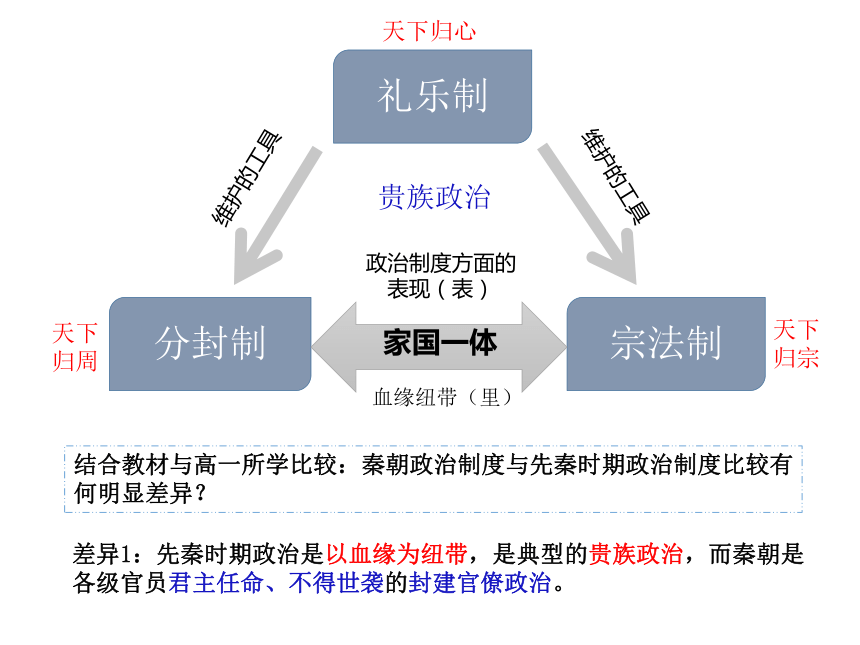

结合教材与高一所学比较:秦朝政治制度与先秦时期政治制度比较有何明显差异?

贵族政治

差异1:先秦时期政治是以血缘为纽带,是典型的贵族政治,而秦朝是各级官员君主任命、不得世袭的封建官僚政治。

血缘纽带(里)

分封制

政治制度方面的表现(表)

宗法制

家国一体

礼乐制

维护的工具

维护的工具

天下归周

天下归宗

天下归心

能力拓展

历史解释

史料1:“殷道衰,诸侯或不至。殷复兴,诸侯归之。” ——司马迁《史记》

史料2:诸侯朝于天子,曰述职……一不朝,则贬其爵;再不朝,则削其地;三不朝,则六师移之。

——《孟子·告子》

问1:材料1-2描述的各为什么制度?它们有何相似之处?

问2:比较史料1-2两者对地方管理有何区别?

史料3:(公元前707年)(周)王夺郑伯(郑庄公)政,郑伯不朝。秋,王以诸候伐郑,郑伯御之……(周)王卒大败,祝聃(郑庄公臣下)射(周)王中肩。

——《左传》

问3:史料3中的故事说明了分封制存在什么问题?

结合教材与高一所学比较:秦朝政治制度与先秦时期政治制度比较有何明显差异?

差异2:虽然分封制较之内外服制,中央对地方管理有所加强,但中央并未真正实现权力高度集中;秦进一步强化了中央对地方的有效管理,实现了中央集权。

史料4:天生民而立之君,使司牧之,无使失性。有君而为之贰,使师保之,勿使过度。是故天子有公、诸侯有卿……以相辅佐也。善则赏之,过则匡之,患则救之,失则革之。

——《左传·襄公十四年》

问4:商周政体中的君权与秦朝后君权有何差异?

差异3:商周时君权受到原始民主传统制约,而秦朝君主进一步集权,皇权独尊。

概念区分

“专制主义”指国家政权的主宰和中央决策方式,即皇权至上、皇帝独裁。 (主要矛盾:皇权vs相权)

“中央集权”指中央与地方的关系,即中央控制地方、地方绝对服从中央。(主要矛盾:中央vs地方)

秦 朝

专制主义中央集权制度的确立形成

从汉到元

专制主义中央集权制度的发展完善

明 清

专制主义中央集权制度的顶峰及衰落

注:秦朝是正式形成期,但是早在春秋战国就已开始过渡转型。

两汉至明清时期政治制度的演变

03

学习聚焦:历代中央行政制度经历了复杂的变化,地方行政制度也因中央集权的强弱和国家治理的需要处在不断调整中。

P5思考点:历代中央行政中枢制度的演变历程(试排序)

①

②

③

④

1324

皇帝

内阁

吏部

兵部

刑部

工部

户部

礼部

军机处

日常事务

军国大事

清

明

P5思考点:历代中央行政中枢制度的演变历程

三公九卿制

武帝设中朝

光武尚书台

三省六部制

两府三司制

一省主政务

废相设内阁

雍正军机处

两汉

魏晋隋唐

两宋

元朝

明朝

清朝

秦朝

趋势:中间偶有反复,总体趋势君权不断加强,相权不断削弱,直至被废

皇 帝

中 朝

外 朝

尚书令

侍

中

常

侍

丞

相

御史大夫

太

尉

九 卿

决策机构

执行机构

有事上报

学思之窗:

光武皇帝愠数世之失权,忿强臣之窃命。政不任下,虽置三公,事归台阁。自此以来,三公之职,备员而已。

——《后汉书·仲长统列传》

探究分析:君权与相权为何博弈,帝王削相权的主要手段有哪些?

原因:丞相位高权重,相权的存在对君主专权有制约,君主不满大权有旁落的风险。

手段1:重用位低的亲信,架空丞相的权力

汉代宰相是首长制,唐代宰相是委员制。 ——(钱穆)

探究分析:君权与相权为何博弈,帝王削相权的主要手段有哪些?

手段2:从制度层面上,分割宰相权力,以达到削弱相权的目的

汉唐宰相大多出自世家大族,朝堂之上可以坐着与皇帝议论国家大事,谓之“坐而论道”。宋朝时,大臣多出自科举,已无“坐而论道”的资格,在皇帝面前必须直立奏对。

在宋以前有三公坐而论道的说法……到宋朝便不然了。从太祖以后,大臣上朝在皇帝面前无坐处,一坐群站,……在明代,不但不许坐,站着都不行,得跪着说话了。

——吴晗

辩一辩:该漫画是否符合君臣关系演进的历史趋势?

中国古代地方行政制度的演变特征

1、二级制和三级制是主体,县设置最稳定,州的地位由高到低演变。

2、沿袭变革是变迁的主线,地方行政体制也应中央集权的强弱和国家治理的需要处在不断的调整之中。

3、中间虽有反复,但总体趋势是中央权力不断加强;地方权力不断削弱。

中国古代地方行政制度的演变

中央集权

封邦建国,天下归周,贵族政治;

郡县制度,天下归秦,官僚政治;

郡国并行,七国之乱,推恩分治;

唐节度使,安史之乱,藩镇难治;

杯酒释权,重文轻武,文官政治;

行省制度,中央外派,天下大治;

明废行省,三司分权,督抚治疆。

府

县

①

②

③

④

根据已学知识试着按时间先后排序?

1423

朝代 中枢行政体制 地方行政体制

秦朝

两汉

魏晋隋唐

北宋

元朝

明朝

清朝

趋势

三公九卿

重用侍从、秘书担任尚书令、侍中,形成中朝和外朝。

三省六部制形成、完善

中书门下三司使、枢密院分割相权,形成二府三司。

设中书省替代三省,成为最高行政机关

废丞相,权分六部,设置内阁

设置军机处,君主专制达到顶峰

相权不断削弱,皇权不断加强

郡县制

郡国并行;推恩令

节度使,发展为藩镇割据

中央收政、财、军权

行省制度

废行省,设三司

督抚制度

中央不断集权;地方权力不断削弱

课后探究1:中国古代为什么会建立起君主专制中央集权制度?

专制政体是既无法律又无规章,由单独一个人按照一己意志与反复无常的性情领导一切。

——孟德斯鸠《论法的精神》

中华帝国只是一艘破败不堪的旧船,只是幸运地有了几住谨慎的船长才使它在近150年间没有沉没。它那巨大的躯壳使周围的邻国见了害怕。假如来了一个无能之辈掌舵,那船上的纪律与安全就完了……

——马嘎尔尼

中国古代政治这一制度体系,比较有效地维持了政治秩序的稳定,有利于在统治集团中吸纳社会精英,形成较高素质的官僚队伍。

——张岂之《中国历史十五讲》

课后探究2:评价中国古代政治制度

阶 段 朝代 地方制度(措施) 对中央集权影响

形成 秦 郡县制 加 强

巩 固 汉初 郡国并行 削 弱

武帝 推恩令 加 强

完善 唐 节度使,发展为藩镇割据 削 弱

加 强 宋 收兵权建禁军;派文官设通判;掌控赋税 加强;但三冗;

积贫积弱

新 发 展 元 行省制,宣慰司,宣政院辖地 加强,重大变革,省制开端

明 废行省,设三司 加 强

清 督抚制度 加 强

趋势:中间虽有反复,总体中央权力不断加强;地方权力不断削弱

小结:中央集权的发展——地方行政制度的演变

选择性必修一第一单元

中国古代政治制度的形成与发展

第1课:

03.两汉至明清时期政治制度的演变

02. 秦朝的政治制度

01. 先秦时期的政治制度

中央行政制度

地方行政制度

了解中国古代政治体制在秦朝建立前后的巨大变化;通过宰相制度和地方行政层级管理的变化,认识自秦起君主专制中央集权政治体制的演变线索;

课程标准

传说中的“传国玉玺”

历史纵横:

“皇帝”名称的由来

秦王嬴政自认为“功过五帝,地广三王”,不更改过去的王号,“无以称成功,传后世”,于是下令丞相、御史议帝号。臣下议论后,上尊号为“泰皇”。嬴政去“泰”用“皇”,又采上古“帝”号, 取名“皇帝”。皇帝自称“朕”,命和令分别称为“制”与“诏”,印称为“玺”,其位世袭。皇帝制度在中国历史上延续了2000多年。

?

商·内外服制

西周·分封制

秦·郡县制

秦朝的政治制度

02

学习聚焦:秦统一后确立的政治制度,主要包括皇帝制度、三公九卿制、郡县制等。

中央直接任命

秦朝的政治制度

皇 帝

太 尉

丞 相

御史大夫

奉

常

郎中令

卫尉

太仆

廷尉

典客

宗正

治粟内史

少府

三公 丞 相 百官之长,统领百官;丞相府是行政中枢所在

御史大夫 副丞相,协理国政,掌管图籍文书,监察百官

太 尉 最高武官,掌军事

九卿 奉 常 宗庙礼仪教化

郎 中 令 宫中警卫

卫 尉 宫门警卫

太 仆 宫廷车马

廷 尉 司法、首都警卫

典 客 少数民族

宗 正 皇室宗族

治粟内史 租税、 财政

少 府 皇家财政、官府手工业

中央集权,垂直管理;

郡

郡守

郡丞

郡尉

监御史

县或道

县令

县丞

县尉

乡、亭、里

三老、啬夫、亭长等

地方长官自行任命

家国一体,皇权独尊;

公卿廷议,皇帝裁断;

“萧何入秦,收拾文书(国家档案文献),汉所以能制九州者,文书之力也。”

——东汉王充《论衡》

根据材料分析秦朝文书制度有哪些影响?

保障皇帝和中央的政令能够传送到全国各地;

提高行政效率,加强专制主义中央集权制;

为汉承秦制提供条件,具有较高史料价值。

有事请殴(也),必以书,毋口请,毋羁(羁)请。

——《睡虎地秦墓竹简·内史杂》

行命书及书署急者,辄行之;不急者,日脣(毕),勿敢留。留者以律论之。 ——《睡虎地秦墓竹简·行书律》

政务纽带——文书行政系统

睡虎地秦墓竹简

结合教材与高一所学比较:秦朝政治制度与先秦时期政治制度比较有何明显差异?

先秦时期的政治制度

01

学习聚焦:夏朝建立了世袭制,商朝建立了内外复制,西周实行分封制与宗法制。

史料3:周公兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人。 ——《荀子·儒效》

史料1:大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子……

——《礼记·礼运》

史料2:今大道既隐,天下为家。各亲其亲,各子其子,货力为己。 ——《礼记·礼运》

史料4:自武王至幽王,传十二世十三王,基本上行嫡长子世袭制。

——袁行霈等主编《中华文明》

试一试:史料所示是何种先秦政治制度?

禅让制

世袭制

分封制

宗法制

血缘纽带

家国一体

贵族政治

等级森严

材料5:天子用六十四人,列成八行,称为“八佾”;诸侯用三十六人,列成六行,称为“六佾”;卿大夫用十六人,列成四行,称为“四佾”;士用四人,列成二行,称为“二佾”。

——《周礼·春官·小胥》

礼乐制

西周政体有何特征?

权力分配问题

权力继承问题

权力认同问题

结合教材与高一所学比较:秦朝政治制度与先秦时期政治制度比较有何明显差异?

贵族政治

差异1:先秦时期政治是以血缘为纽带,是典型的贵族政治,而秦朝是各级官员君主任命、不得世袭的封建官僚政治。

血缘纽带(里)

分封制

政治制度方面的表现(表)

宗法制

家国一体

礼乐制

维护的工具

维护的工具

天下归周

天下归宗

天下归心

能力拓展

历史解释

史料1:“殷道衰,诸侯或不至。殷复兴,诸侯归之。” ——司马迁《史记》

史料2:诸侯朝于天子,曰述职……一不朝,则贬其爵;再不朝,则削其地;三不朝,则六师移之。

——《孟子·告子》

问1:材料1-2描述的各为什么制度?它们有何相似之处?

问2:比较史料1-2两者对地方管理有何区别?

史料3:(公元前707年)(周)王夺郑伯(郑庄公)政,郑伯不朝。秋,王以诸候伐郑,郑伯御之……(周)王卒大败,祝聃(郑庄公臣下)射(周)王中肩。

——《左传》

问3:史料3中的故事说明了分封制存在什么问题?

结合教材与高一所学比较:秦朝政治制度与先秦时期政治制度比较有何明显差异?

差异2:虽然分封制较之内外服制,中央对地方管理有所加强,但中央并未真正实现权力高度集中;秦进一步强化了中央对地方的有效管理,实现了中央集权。

史料4:天生民而立之君,使司牧之,无使失性。有君而为之贰,使师保之,勿使过度。是故天子有公、诸侯有卿……以相辅佐也。善则赏之,过则匡之,患则救之,失则革之。

——《左传·襄公十四年》

问4:商周政体中的君权与秦朝后君权有何差异?

差异3:商周时君权受到原始民主传统制约,而秦朝君主进一步集权,皇权独尊。

概念区分

“专制主义”指国家政权的主宰和中央决策方式,即皇权至上、皇帝独裁。 (主要矛盾:皇权vs相权)

“中央集权”指中央与地方的关系,即中央控制地方、地方绝对服从中央。(主要矛盾:中央vs地方)

秦 朝

专制主义中央集权制度的确立形成

从汉到元

专制主义中央集权制度的发展完善

明 清

专制主义中央集权制度的顶峰及衰落

注:秦朝是正式形成期,但是早在春秋战国就已开始过渡转型。

两汉至明清时期政治制度的演变

03

学习聚焦:历代中央行政制度经历了复杂的变化,地方行政制度也因中央集权的强弱和国家治理的需要处在不断调整中。

P5思考点:历代中央行政中枢制度的演变历程(试排序)

①

②

③

④

1324

皇帝

内阁

吏部

兵部

刑部

工部

户部

礼部

军机处

日常事务

军国大事

清

明

P5思考点:历代中央行政中枢制度的演变历程

三公九卿制

武帝设中朝

光武尚书台

三省六部制

两府三司制

一省主政务

废相设内阁

雍正军机处

两汉

魏晋隋唐

两宋

元朝

明朝

清朝

秦朝

趋势:中间偶有反复,总体趋势君权不断加强,相权不断削弱,直至被废

皇 帝

中 朝

外 朝

尚书令

侍

中

常

侍

丞

相

御史大夫

太

尉

九 卿

决策机构

执行机构

有事上报

学思之窗:

光武皇帝愠数世之失权,忿强臣之窃命。政不任下,虽置三公,事归台阁。自此以来,三公之职,备员而已。

——《后汉书·仲长统列传》

探究分析:君权与相权为何博弈,帝王削相权的主要手段有哪些?

原因:丞相位高权重,相权的存在对君主专权有制约,君主不满大权有旁落的风险。

手段1:重用位低的亲信,架空丞相的权力

汉代宰相是首长制,唐代宰相是委员制。 ——(钱穆)

探究分析:君权与相权为何博弈,帝王削相权的主要手段有哪些?

手段2:从制度层面上,分割宰相权力,以达到削弱相权的目的

汉唐宰相大多出自世家大族,朝堂之上可以坐着与皇帝议论国家大事,谓之“坐而论道”。宋朝时,大臣多出自科举,已无“坐而论道”的资格,在皇帝面前必须直立奏对。

在宋以前有三公坐而论道的说法……到宋朝便不然了。从太祖以后,大臣上朝在皇帝面前无坐处,一坐群站,……在明代,不但不许坐,站着都不行,得跪着说话了。

——吴晗

辩一辩:该漫画是否符合君臣关系演进的历史趋势?

中国古代地方行政制度的演变特征

1、二级制和三级制是主体,县设置最稳定,州的地位由高到低演变。

2、沿袭变革是变迁的主线,地方行政体制也应中央集权的强弱和国家治理的需要处在不断的调整之中。

3、中间虽有反复,但总体趋势是中央权力不断加强;地方权力不断削弱。

中国古代地方行政制度的演变

中央集权

封邦建国,天下归周,贵族政治;

郡县制度,天下归秦,官僚政治;

郡国并行,七国之乱,推恩分治;

唐节度使,安史之乱,藩镇难治;

杯酒释权,重文轻武,文官政治;

行省制度,中央外派,天下大治;

明废行省,三司分权,督抚治疆。

府

县

①

②

③

④

根据已学知识试着按时间先后排序?

1423

朝代 中枢行政体制 地方行政体制

秦朝

两汉

魏晋隋唐

北宋

元朝

明朝

清朝

趋势

三公九卿

重用侍从、秘书担任尚书令、侍中,形成中朝和外朝。

三省六部制形成、完善

中书门下三司使、枢密院分割相权,形成二府三司。

设中书省替代三省,成为最高行政机关

废丞相,权分六部,设置内阁

设置军机处,君主专制达到顶峰

相权不断削弱,皇权不断加强

郡县制

郡国并行;推恩令

节度使,发展为藩镇割据

中央收政、财、军权

行省制度

废行省,设三司

督抚制度

中央不断集权;地方权力不断削弱

课后探究1:中国古代为什么会建立起君主专制中央集权制度?

专制政体是既无法律又无规章,由单独一个人按照一己意志与反复无常的性情领导一切。

——孟德斯鸠《论法的精神》

中华帝国只是一艘破败不堪的旧船,只是幸运地有了几住谨慎的船长才使它在近150年间没有沉没。它那巨大的躯壳使周围的邻国见了害怕。假如来了一个无能之辈掌舵,那船上的纪律与安全就完了……

——马嘎尔尼

中国古代政治这一制度体系,比较有效地维持了政治秩序的稳定,有利于在统治集团中吸纳社会精英,形成较高素质的官僚队伍。

——张岂之《中国历史十五讲》

课后探究2:评价中国古代政治制度

阶 段 朝代 地方制度(措施) 对中央集权影响

形成 秦 郡县制 加 强

巩 固 汉初 郡国并行 削 弱

武帝 推恩令 加 强

完善 唐 节度使,发展为藩镇割据 削 弱

加 强 宋 收兵权建禁军;派文官设通判;掌控赋税 加强;但三冗;

积贫积弱

新 发 展 元 行省制,宣慰司,宣政院辖地 加强,重大变革,省制开端

明 废行省,设三司 加 强

清 督抚制度 加 强

趋势:中间虽有反复,总体中央权力不断加强;地方权力不断削弱

小结:中央集权的发展——地方行政制度的演变

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理