第4课 中国历代变法和改革 课件(26张PPT)

文档属性

| 名称 | 第4课 中国历代变法和改革 课件(26张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-02-25 16:53:24 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

“人生的道路虽然漫长,但要紧处常常只有几步,特别是当人年轻的时候。没有一个人的生活道路是笔直的,没有岔道的,有些岔道口譬如政治上的岔道口,个人生活上的岔道口,你走错一步,可以影响人生的一个时期,也可以影响人生。”

“人生的道路虽然漫长,但要紧处常常只有几步,特别是当人年轻的时候。没有一个人的生活道路是笔直的,没有岔道的,有些岔道口譬如政治上的岔道口,个人生活上的岔道口,你走错一步,可以影响人生的一个时期,也可以影响人生。”

人生如此,

国家又何尝不是这样呢?

中国历代变法和改革

历史的拐点:

成功或失败

“天地革而四时成。汤武革命,顺乎天而应乎人。革之时大矣哉!”

顺天应人

事物的发展规律

人民的意志

战国

北魏

北宋

明朝

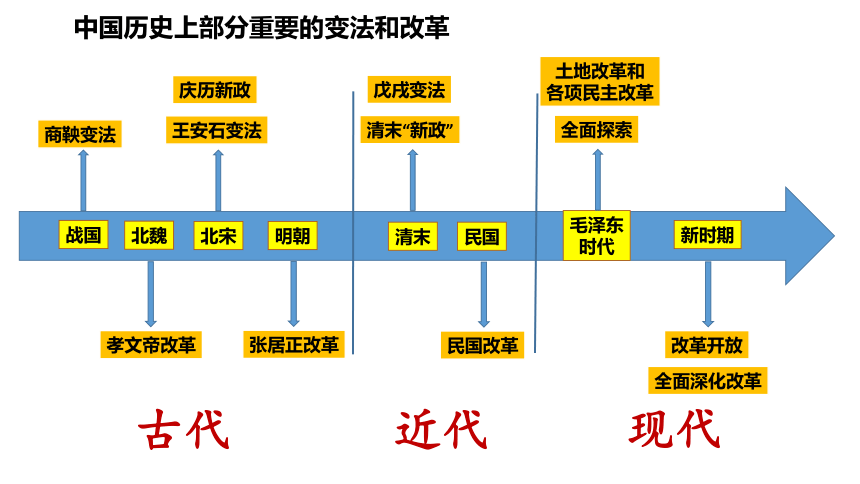

中国历史上部分重要的变法和改革

清末

民国

商鞅变法

庆历新政

孝文帝改革

王安石变法

张居正改革

戊戌变法

清末“新政”

民国改革

毛泽东时代

土地改革和

各项民主改革

全面探索

古代

近代

现代

新时期

改革开放

全面深化改革

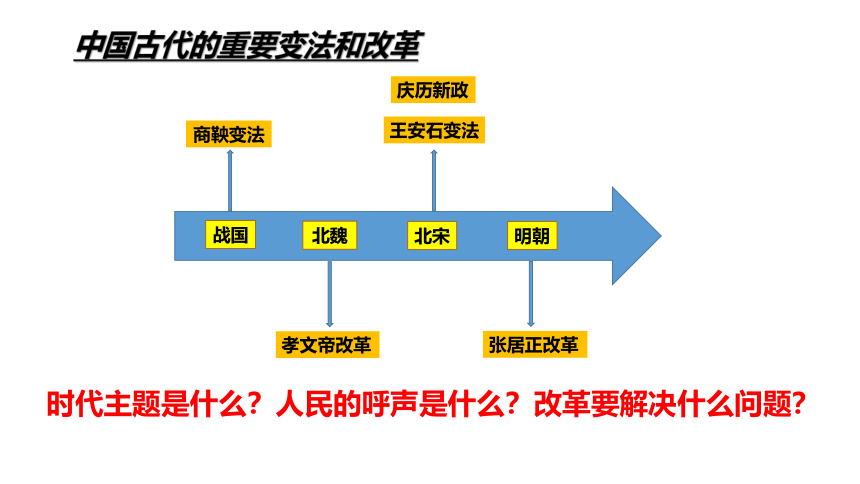

中国古代的重要变法和改革

战国

北魏

北宋

明朝

商鞅变法

庆历新政

孝文帝改革

王安石变法

张居正改革

时代主题是什么?人民的呼声是什么?改革要解决什么问题?

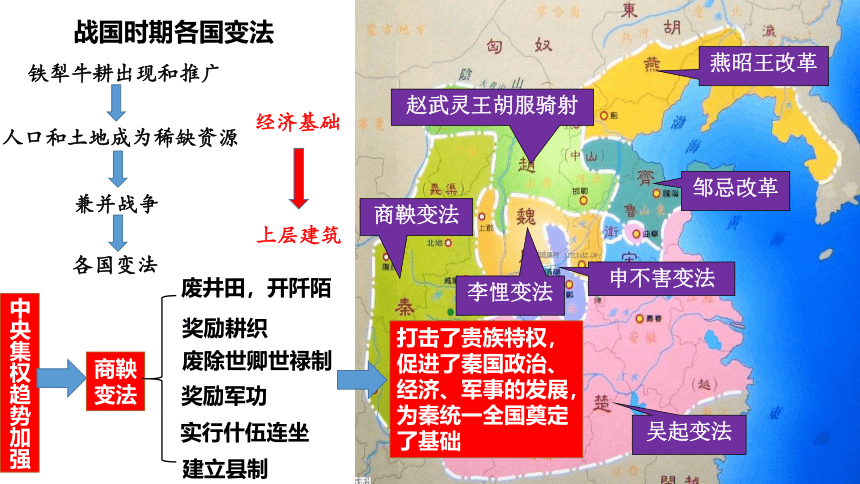

邹忌改革

燕昭王改革

赵武灵王胡服骑射

李悝变法

申不害变法

商鞅变法

吴起变法

战国时期各国变法

铁犁牛耕出现和推广

人口和土地成为稀缺资源

兼并战争

各国变法

经济基础

上层建筑

中央集权趋势加强

商鞅变法

废井田,开阡陌

奖励耕织

废除世卿世禄制

奖励军功

实行什伍连坐

建立县制

打击了贵族特权,

促进了秦国政治、

经济、军事的发展,

为秦统一全国奠定

了基础

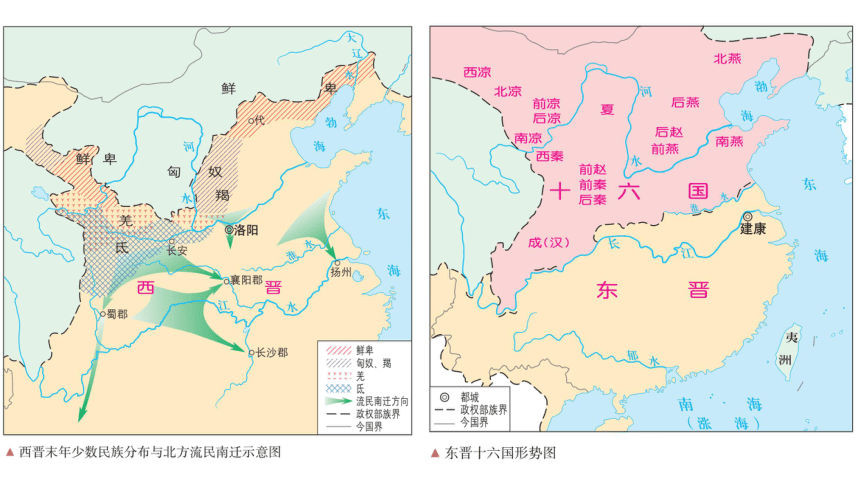

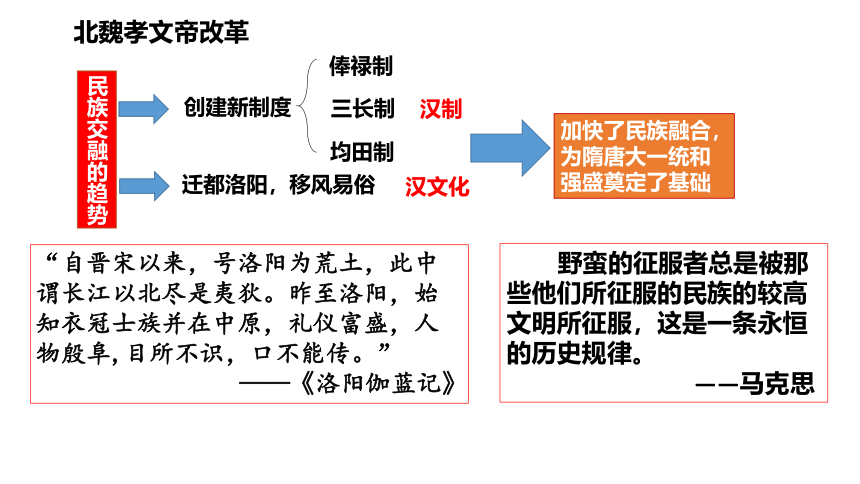

民族交融的趋势

创建新制度

俸禄制

三长制

均田制

迁都洛阳,移风易俗

“自晋宋以来,号洛阳为荒土,此中谓长江以北尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族并在中原,礼仪富盛,人物殷阜,目所不识,口不能传。”

——《洛阳伽蓝记》

北魏孝文帝改革

野蛮的征服者总是被那些他们所征服的民族的较高文明所征服,这是一条永恒的历史规律。

——马克思

汉制

汉文化

加快了民族融合,

为隋唐大一统和强盛奠定了基础

北宋中后期的变法

强化中央集权的弊端暴露

庆历新政

王安石变法

今则西戎已叛,屡丧边兵;北虏愈强,且增岁币。国用殚竭,民力空虚,徭役日繁,率敛日重,官吏猥滥,不思澄汰;人民疾苦,未尝省察,百姓无告,朝廷不与为主,不使叛而为寇,复何为哉?

——《枢密副史富弼的上疏》

天命不足畏,祖宗不足法,人言不足恤

官僚机构

官僚机构

财政制度

军事体制

结合史料和地图,指出北宋改革的时代背景。

①辽和西夏威胁,边患严重

②阶级矛盾尖锐,统治危机

③“三冗二积”,财政危机

先天下之忧而忧,后天下之乐而乐

北宋逐渐走向衰亡

明朝张居正改革

“自嘉靖以来,当国者政以贿成,吏朘民膏以媚权贵,而继秉国者又务一切姑息之政,为逋负渊薮,以成兼并之私。私家日富,公室日贫,国匮民穷,病实在此”。

——张居正《答应天巡抚宋阳山论均粮足民》

整肃吏治

裁减开支

清丈土地

改革税制

一条鞭法

国家财政收入增加,

社会矛盾相对缓和,

统治危机得到暂时缓解

明朝中后期统治

危机不断加深

这些改革的结果如何?

为什么会成功?为什么会失败?

改革的失败会加速社会的衰败和王朝的灭亡

“王介甫小丈夫也,不忍贫民而深嫉富民,志欲破富民以惠贫民,不知其不可也。……及其得志,专以此为事,设青苗法以夺富民之利。”

——苏辙《栾城三集》

改革会触及既得利益集团的利益,从而遭遇巨大的阻力

改革的成功会推动社会的极大进步,巩固王朝统治

“臣之与王安石,犹冰炭之不可共器,若寒暑之不可同时。”

——司马光

中国近代的改革探索

近代改革面临着怎样的社会变局?

社会性质

中国逐渐

沦为半殖

民地半封

建社会

主要矛盾

封建主义与人民大众的矛盾

帝国主义与中华民族的矛盾

主要任务

求得民族独立和人民解放

实现国家的繁荣富强和人民的共同富裕

(一)晚清进行的改革

改革

背景

目的

内容

戊戌变法

1898年

民族危机空前严重

救亡图存

裁冗员,开言路,

倡实业,废八股,

裁旧军,练新军

“新政”

1901—1911年

统治危机

日益严重

摆脱内外困境

改革教育、派遣留学生、

编练新军、振兴商务、

奖励实业

为什么晚清的改革以失败而告终?

史料1:维新志土们大多是青年士人,为国家民族之救亡图存大业挺身而出,以天下为己任,但却未能走入民间获得众的支持和力量,缺乏足够的社会支援。它是一场准备很不充分的政治运动。

——王先明《中国近代史》

史料2:(他们)缺乏工作经验,简直是以好心肠扼杀了进步。他们把足够9年吃的东西,不顾它的胃量和消化能力,在3个月之内,都填塞给它吃了。

——【英】赫德

史料3:戊戌变政,首在裁官。京师闲散衙门被裁者不下十余处,连带关系因之失职失业者将及万人,朝野震骇,颇有民不聊生之戚。

——《梦蕉亭杂记》

缺乏广泛的社会基础

维新志士缺乏政治经验,

急于求成

既得利益集团的强烈反对

(二)民国时期的改革

资产阶级共和国诞生

涉及政治、经济、军事、法律、教育等各方面的改革措施

政局动荡,国家始终未能实现实质上的统一

为什么民国的改革以失败而告终?

如何认识近代中国的改革探索?

改革

戊戌变法

清末“新政”

民国改革

意义

起到了思想启蒙作用

客观上推动了中国民族资本主义的发展

国家的独立自主、统一安定

掌握了先进思想理论的先进阶级的成熟政党的领导

启示:

改革若要成功,必须要有

促进了民主共和观念的传播、社会风俗的进步、

经济的发展和教育的进步

半殖民地半封建社会性质没有根本变化

1949年

社会主义基本制度确立

大跃进、

人民公社化运动

三大改造、一五计划

1978年

土地改革和各项民主改革

新中国成立以来的重要改革

1953年

1956年

《论十大关系》、中共八大

1958年

中共十一届三中全会

中共十八大

中共十九大

2012年

2017年

向社会主义过渡

全面探索

改革

开放

全面深化改革

2019年

中共十九届四中全会

1950年

共同富裕

百年未有之大变局

我们呼吁,各国人民同心协力,构建人类命运共同体,建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

改革就是要杀出一条血路来。

社会主义的本质是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,

消除两极分化,实现共同富裕。

全面深化改革是我们党守初心、担使命的重要体现。

改革没有完成时,只有进行时。改革永远在路上,

改革之路无坦途。

1.下列商鞅变法的措施中,在经济方面沉重打击旧贵族利益的是( )

A.“燔诗书而明法令”

B.“并诸小乡聚,集为大县”

C.“为田开阡陌封疆,而赋税平”

D.“废除世卿世禄制,奖励军功”

2.据史料记载,神宗去世的元丰八年(1085年),国家财政总收入达到8249.63万贯石,比真宗天禧五年(1021年)的6 513.8万贯石多出1 700多万贯石。这说明( )

A.宋代冗官问题被解决

B.宋代“积贫积弱”的局面不复存在

C.王安石变法增加了财政收入

D.北宋财政收入达到历史最高水平

D

C

3.《中华文明史》中写道:作为一场运动,百日维新短命而败,但作为一场更广阔意义上的社会文化运动,自有其成功之处。这里的“成功之处”主要是指戊戌变法 ( )

A.阻止了民族危机继续深化 B.改革了封建体制

C.在社会上起到了思想启蒙作用 D.动摇了儒家思想的正统地位

4.1899年清政府接到参与海牙保和会邀请时,对是否与会有所顾虑,知悉中国是否入约有自由决定权后,“即派杨儒届时赴会”。1907年在第二次保和会议订公约期间,中国代表向大会声明“中国有不置可否之权”,亦“有随时陈议或请改之权”。这说明晚清政府( )

A.开始融入到近代国际社会 B.完全抛弃了天朝上国观念

C.具有一定的对外独立意识 D.捍卫国家主权的坚定决心

C

C

5.我国经济体制改革经历了从农村到城市、从计划经济到市场经济的发展历程。下表经济现象的变化表明( )

A. 计划经济模式已经退出

B.经济体制改革已经完成

C.市场经济体制初步建立

D.城市经济体制改革逐步进行

时间 计划生产的工业产品 计划管理的商品 计划供应出口商品

1985年 120种 188种 70种

1987年 60种 23种 36种

D

学习历史

关注现实

聚焦未来

“人生的道路虽然漫长,但要紧处常常只有几步,特别是当人年轻的时候。没有一个人的生活道路是笔直的,没有岔道的,有些岔道口譬如政治上的岔道口,个人生活上的岔道口,你走错一步,可以影响人生的一个时期,也可以影响人生。”

“人生的道路虽然漫长,但要紧处常常只有几步,特别是当人年轻的时候。没有一个人的生活道路是笔直的,没有岔道的,有些岔道口譬如政治上的岔道口,个人生活上的岔道口,你走错一步,可以影响人生的一个时期,也可以影响人生。”

人生如此,

国家又何尝不是这样呢?

中国历代变法和改革

历史的拐点:

成功或失败

“天地革而四时成。汤武革命,顺乎天而应乎人。革之时大矣哉!”

顺天应人

事物的发展规律

人民的意志

战国

北魏

北宋

明朝

中国历史上部分重要的变法和改革

清末

民国

商鞅变法

庆历新政

孝文帝改革

王安石变法

张居正改革

戊戌变法

清末“新政”

民国改革

毛泽东时代

土地改革和

各项民主改革

全面探索

古代

近代

现代

新时期

改革开放

全面深化改革

中国古代的重要变法和改革

战国

北魏

北宋

明朝

商鞅变法

庆历新政

孝文帝改革

王安石变法

张居正改革

时代主题是什么?人民的呼声是什么?改革要解决什么问题?

邹忌改革

燕昭王改革

赵武灵王胡服骑射

李悝变法

申不害变法

商鞅变法

吴起变法

战国时期各国变法

铁犁牛耕出现和推广

人口和土地成为稀缺资源

兼并战争

各国变法

经济基础

上层建筑

中央集权趋势加强

商鞅变法

废井田,开阡陌

奖励耕织

废除世卿世禄制

奖励军功

实行什伍连坐

建立县制

打击了贵族特权,

促进了秦国政治、

经济、军事的发展,

为秦统一全国奠定

了基础

民族交融的趋势

创建新制度

俸禄制

三长制

均田制

迁都洛阳,移风易俗

“自晋宋以来,号洛阳为荒土,此中谓长江以北尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族并在中原,礼仪富盛,人物殷阜,目所不识,口不能传。”

——《洛阳伽蓝记》

北魏孝文帝改革

野蛮的征服者总是被那些他们所征服的民族的较高文明所征服,这是一条永恒的历史规律。

——马克思

汉制

汉文化

加快了民族融合,

为隋唐大一统和强盛奠定了基础

北宋中后期的变法

强化中央集权的弊端暴露

庆历新政

王安石变法

今则西戎已叛,屡丧边兵;北虏愈强,且增岁币。国用殚竭,民力空虚,徭役日繁,率敛日重,官吏猥滥,不思澄汰;人民疾苦,未尝省察,百姓无告,朝廷不与为主,不使叛而为寇,复何为哉?

——《枢密副史富弼的上疏》

天命不足畏,祖宗不足法,人言不足恤

官僚机构

官僚机构

财政制度

军事体制

结合史料和地图,指出北宋改革的时代背景。

①辽和西夏威胁,边患严重

②阶级矛盾尖锐,统治危机

③“三冗二积”,财政危机

先天下之忧而忧,后天下之乐而乐

北宋逐渐走向衰亡

明朝张居正改革

“自嘉靖以来,当国者政以贿成,吏朘民膏以媚权贵,而继秉国者又务一切姑息之政,为逋负渊薮,以成兼并之私。私家日富,公室日贫,国匮民穷,病实在此”。

——张居正《答应天巡抚宋阳山论均粮足民》

整肃吏治

裁减开支

清丈土地

改革税制

一条鞭法

国家财政收入增加,

社会矛盾相对缓和,

统治危机得到暂时缓解

明朝中后期统治

危机不断加深

这些改革的结果如何?

为什么会成功?为什么会失败?

改革的失败会加速社会的衰败和王朝的灭亡

“王介甫小丈夫也,不忍贫民而深嫉富民,志欲破富民以惠贫民,不知其不可也。……及其得志,专以此为事,设青苗法以夺富民之利。”

——苏辙《栾城三集》

改革会触及既得利益集团的利益,从而遭遇巨大的阻力

改革的成功会推动社会的极大进步,巩固王朝统治

“臣之与王安石,犹冰炭之不可共器,若寒暑之不可同时。”

——司马光

中国近代的改革探索

近代改革面临着怎样的社会变局?

社会性质

中国逐渐

沦为半殖

民地半封

建社会

主要矛盾

封建主义与人民大众的矛盾

帝国主义与中华民族的矛盾

主要任务

求得民族独立和人民解放

实现国家的繁荣富强和人民的共同富裕

(一)晚清进行的改革

改革

背景

目的

内容

戊戌变法

1898年

民族危机空前严重

救亡图存

裁冗员,开言路,

倡实业,废八股,

裁旧军,练新军

“新政”

1901—1911年

统治危机

日益严重

摆脱内外困境

改革教育、派遣留学生、

编练新军、振兴商务、

奖励实业

为什么晚清的改革以失败而告终?

史料1:维新志土们大多是青年士人,为国家民族之救亡图存大业挺身而出,以天下为己任,但却未能走入民间获得众的支持和力量,缺乏足够的社会支援。它是一场准备很不充分的政治运动。

——王先明《中国近代史》

史料2:(他们)缺乏工作经验,简直是以好心肠扼杀了进步。他们把足够9年吃的东西,不顾它的胃量和消化能力,在3个月之内,都填塞给它吃了。

——【英】赫德

史料3:戊戌变政,首在裁官。京师闲散衙门被裁者不下十余处,连带关系因之失职失业者将及万人,朝野震骇,颇有民不聊生之戚。

——《梦蕉亭杂记》

缺乏广泛的社会基础

维新志士缺乏政治经验,

急于求成

既得利益集团的强烈反对

(二)民国时期的改革

资产阶级共和国诞生

涉及政治、经济、军事、法律、教育等各方面的改革措施

政局动荡,国家始终未能实现实质上的统一

为什么民国的改革以失败而告终?

如何认识近代中国的改革探索?

改革

戊戌变法

清末“新政”

民国改革

意义

起到了思想启蒙作用

客观上推动了中国民族资本主义的发展

国家的独立自主、统一安定

掌握了先进思想理论的先进阶级的成熟政党的领导

启示:

改革若要成功,必须要有

促进了民主共和观念的传播、社会风俗的进步、

经济的发展和教育的进步

半殖民地半封建社会性质没有根本变化

1949年

社会主义基本制度确立

大跃进、

人民公社化运动

三大改造、一五计划

1978年

土地改革和各项民主改革

新中国成立以来的重要改革

1953年

1956年

《论十大关系》、中共八大

1958年

中共十一届三中全会

中共十八大

中共十九大

2012年

2017年

向社会主义过渡

全面探索

改革

开放

全面深化改革

2019年

中共十九届四中全会

1950年

共同富裕

百年未有之大变局

我们呼吁,各国人民同心协力,构建人类命运共同体,建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

改革就是要杀出一条血路来。

社会主义的本质是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,

消除两极分化,实现共同富裕。

全面深化改革是我们党守初心、担使命的重要体现。

改革没有完成时,只有进行时。改革永远在路上,

改革之路无坦途。

1.下列商鞅变法的措施中,在经济方面沉重打击旧贵族利益的是( )

A.“燔诗书而明法令”

B.“并诸小乡聚,集为大县”

C.“为田开阡陌封疆,而赋税平”

D.“废除世卿世禄制,奖励军功”

2.据史料记载,神宗去世的元丰八年(1085年),国家财政总收入达到8249.63万贯石,比真宗天禧五年(1021年)的6 513.8万贯石多出1 700多万贯石。这说明( )

A.宋代冗官问题被解决

B.宋代“积贫积弱”的局面不复存在

C.王安石变法增加了财政收入

D.北宋财政收入达到历史最高水平

D

C

3.《中华文明史》中写道:作为一场运动,百日维新短命而败,但作为一场更广阔意义上的社会文化运动,自有其成功之处。这里的“成功之处”主要是指戊戌变法 ( )

A.阻止了民族危机继续深化 B.改革了封建体制

C.在社会上起到了思想启蒙作用 D.动摇了儒家思想的正统地位

4.1899年清政府接到参与海牙保和会邀请时,对是否与会有所顾虑,知悉中国是否入约有自由决定权后,“即派杨儒届时赴会”。1907年在第二次保和会议订公约期间,中国代表向大会声明“中国有不置可否之权”,亦“有随时陈议或请改之权”。这说明晚清政府( )

A.开始融入到近代国际社会 B.完全抛弃了天朝上国观念

C.具有一定的对外独立意识 D.捍卫国家主权的坚定决心

C

C

5.我国经济体制改革经历了从农村到城市、从计划经济到市场经济的发展历程。下表经济现象的变化表明( )

A. 计划经济模式已经退出

B.经济体制改革已经完成

C.市场经济体制初步建立

D.城市经济体制改革逐步进行

时间 计划生产的工业产品 计划管理的商品 计划供应出口商品

1985年 120种 188种 70种

1987年 60种 23种 36种

D

学习历史

关注现实

聚焦未来

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理