高中历史统编版(2019)选择性必修二经济与社会生活第1课从食物采集到食物生产 课件(共19张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)选择性必修二经济与社会生活第1课从食物采集到食物生产 课件(共19张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 99.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-02-25 19:06:39 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

从食物采集到食物生产

改变命运的选择

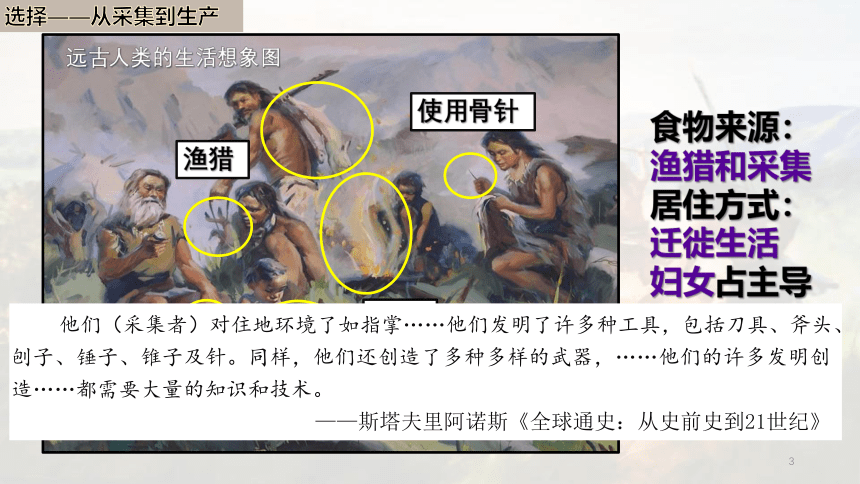

远古人类的生活想象图

3

使用骨针

用火

渔猎

石器钻孔技术

食物来源:渔猎和采集

居住方式:迁徙生活

妇女占主导地位

他们(采集者)对住地环境了如指掌……他们发明了许多种工具,包括刀具、斧头、刨子、锤子、锥子及针。同样,他们还创造了多种多样的武器,……他们的许多发明创造……都需要大量的知识和技术。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》

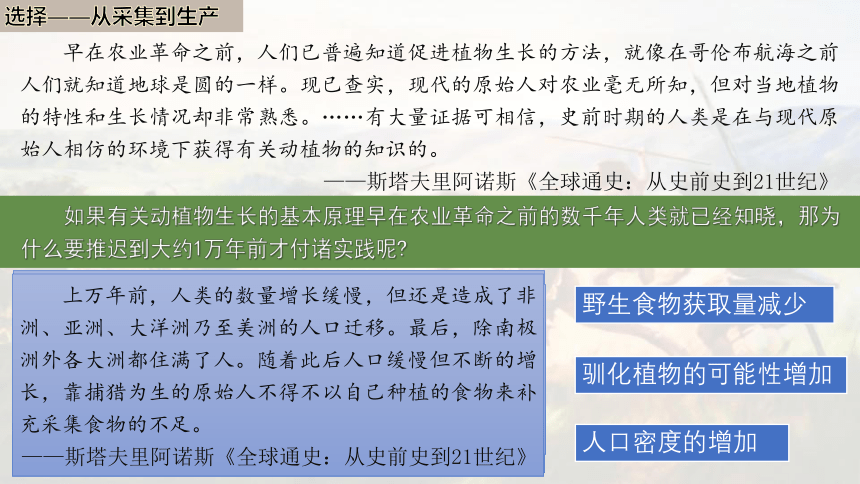

选择——从采集到生产

早在农业革命之前,人们已普遍知道促进植物生长的方法,就像在哥伦布航海之前人们就知道地球是圆的一样。现已查实,现代的原始人对农业毫无所知,但对当地植物的特性和生长情况却非常熟悉。……有大量证据可相信,史前时期的人类是在与现代原始人相仿的环境下获得有关动植物的知识的。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》

如果有关动植物生长的基本原理早在农业革命之前的数千年人类就已经知晓,那为什么要推迟到大约1万年前才付诸实践呢

狩猎采集族群的生活方式在过去的13000年中变得好处越来越少,因为他们所依赖的资源(尤其是动物资源)已不再那么丰富或者甚至消失了。……大多数大型哺乳动物在更新世结束时已在南美洲和北美洲灭绝了,还有些在欧亚和非洲灭绝了。

——贾雷德戴蒙德《枪炮、病菌与钢铁》

野生食物获取量减少

更新世结束时新月沃地的气候变化大大增加了野生谷物的产地面积,从而可以在很短的时间内收获大量的庄稼。这些野生谷物的收获就是新月沃地最早的作物——小麦和大麦——驯化的先声。

——贾雷德戴蒙德《《枪炮、病菌与钢铁》

驯化植物的可能性增加

上万年前,人类的数量增长缓慢,但还是造成了非洲、亚洲、大洋洲乃至美洲的人口迁移。最后,除南极洲外各大洲都住满了人。随着此后人口缓慢但不断的增长,靠捕猎为生的原始人不得不以自己种植的食物来补充采集食物的不足。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》

人口密度的增加

选择——从采集到生产

非洲

亚洲

欧洲

南美洲

北美洲

大洋洲

植物:小麦、大麦

动物:绵羊、山羊

植物:粟、水稻

动物:猪、狗

植物:玉米、甘薯动物:驮马

食物采集者

食物生产者

选择——从采集到生产

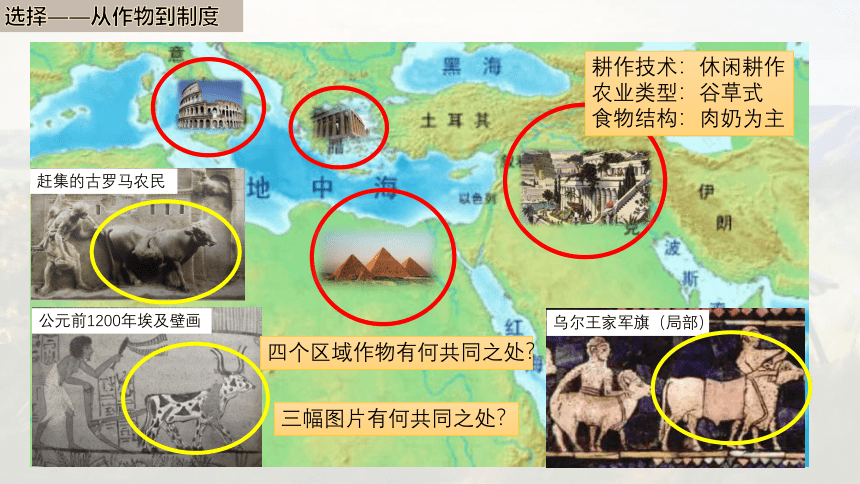

选择——从作物到制度

乌尔王家军旗(局部)

公元前1200年埃及壁画

赶集的古罗马农民

三幅图片有何共同之处?

四个区域作物有何共同之处?

耕作技术:休闲耕作

农业类型:谷草式

食物结构:肉奶为主

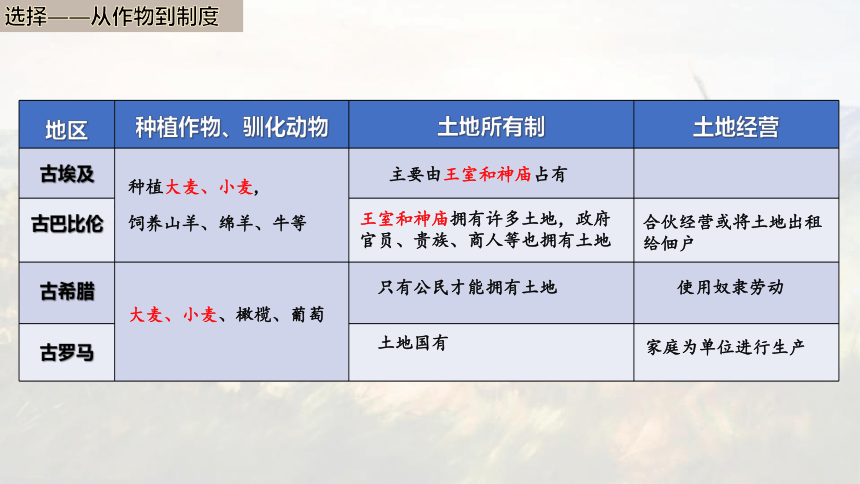

选择——从作物到制度

地区 种植作物、驯化动物 土地所有制 土地经营

古埃及

古巴比伦

古希腊

古罗马

种植大麦、小麦,

饲养山羊、绵羊、牛等

大麦、小麦、橄榄、葡萄

主要由王室和神庙占有

王室和神庙拥有许多土地,政府官员、贵族、商人等也拥有土地

只有公民才能拥有土地

土地国有

合伙经营或将土地出租给佃户

使用奴隶劳动

家庭为单位进行生产

南方:稻作农业区

选择——从作物到制度

北方:粟麦农业区

铁器得到推广

土地掌握在君主和各级贵族手中,集体耕作

商周时期

战国以后

秦汉到

隋唐时期

形成北方旱田和南方水田两种精耕细作的农业技术体系

东汉牛耕图画像石

耕作技术:精耕细作农业类型:主谷式

食物结构:素食为主

选择——从作物到制度

阿兹特克文化

玛雅文化

印加文化

1.主要粮食作物是玉米、甘薯、马铃薯

2.土地制度:贵族私有、村社公有、家庭所有

印第安人农耕图

公元前1200年埃及壁画

东汉牛耕图画像石

乌尔王家军旗(局部)

与世界其他地区农耕生活相比,古代美洲最显著的不同是什么?

阿兹特克太阳金字塔

西亚的小亚细亚半岛南部

东亚的黄河中上游和长江中下游

中美洲

欧洲、中东、中亚的小麦区

东亚、东南亚的稻米区

美洲的玉米区

2022-02-24

10

选择——从作物到制度

世界古代以农耕为基础的多样文明

耕作技术:休闲耕作

农业类型:谷草式

食物结构:肉奶为主

耕作技术:精耕细作农业类型:主谷式

食物结构:素食为主

小麦、稻米和玉米是经过以往无数次试验才终于作出的选择,它们已变成了文明的选择。

——布罗代尔

选择——从蒙昧到文明

农业的出现,使人类生活发生了哪些变化?

同样是1平方英里的土地,种植作物能养活的人口要比采集食物所能养活的人口多得多。因此,当我们看到人类总人口在距今10000年至2000年的8000年中,从532万直线上升到13300万,即足足增加25倍时,也不会感到惊奇了。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》

人口加速增长

由于人们从事农业生产,在一定程度上要附着于土地,同时生活又较前有了保障,人们不必总是随着动、植物资源的变化而漂泊流徙,所以人们开始过着相对定居的生活。

——阎万英、尹英华《中国农业发展史》

定居和聚落的形成

手工业、音乐、文学和宗教产生

科学技术的发展

……

选择——从蒙昧到文明

选择——从蒙昧到文明

阶级阶层分化

音乐、艺术

享乐

选择——从蒙昧到文明

战争

保留战俘

男子占据主导地位

乌尔王家军旗(苏美尔文明)

艺术——贝壳、天青石与石灰石在木板上镶嵌的马赛克艺术品,尺寸40×80cm,有限的空间容纳了超过100个人物与动物形象。

战争、阶级阶层分化、权力结构、税收(贡品)、享乐

私有制、阶级和国家的产生

选择——从蒙昧到文明

谁驯化了谁?

小麦不喜欢大小石头,所以人们得把田地里的石头捡干净搬出去

小麦不喜欢与其他植物共享空间、水、养分,所以人得在烈日下整体除草

小麦会得病,所以人要帮忙驱虫

小麦会渴,人得从溪流大老远引来水;

小麦会饿,所以人得收集动物粪便滋养土地。

农业革命的骗局?

在玉米传入前,印第安人遗留的骨骼,看起来非常建康,简直没什么好研究的。玉米传入之后,印第安人的骨骼突然变得有意思了。成年人嘴里的牙齿蛀洞的数目,从平均不到1个,跃升到近7个;牙齿脱落和牙周病极为猖獗。贫血病例增加了4倍,结核病已经是风土病,人口中一半以上感染上螺旋菌或梅毒;75%患有骨风湿。每一个年龄的死亡率都增加了,活过50岁的人,只占人口数量的1%——玉米传入前是5%。

饥荒

暴力倾向

阶级分化

营养不良

传染病

霍乱菌在人体外不能长期存活,它的传播方式是病人的粪便渗入饮水。麻疹在小族群中会自然消失,因为没有抵抗力的人都死了,而剩下的人又有了免疫力;只有在人口至少几十万的社群中,它才能长久蔓延下去。规模小又散居的猎人队群,经常变换营地,各种拥挤人口传染病,无法蔓延。结核病、麻风与霍乱必须等到农业兴起才能出头,而天花、黑死病与麻疹直至近千年才在人间出现,因为拥挤的城市才使它们大显身手的地方。

改变命运的选择

从食物采集到食物生产

食物采集

食物生产

一万年前

西亚、东亚、中美洲

扩展

小麦区

稻作区

玉米区

文明的选择

改变命运的选择

从食物采集到食物生产

改变命运的选择

远古人类的生活想象图

3

使用骨针

用火

渔猎

石器钻孔技术

食物来源:渔猎和采集

居住方式:迁徙生活

妇女占主导地位

他们(采集者)对住地环境了如指掌……他们发明了许多种工具,包括刀具、斧头、刨子、锤子、锥子及针。同样,他们还创造了多种多样的武器,……他们的许多发明创造……都需要大量的知识和技术。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》

选择——从采集到生产

早在农业革命之前,人们已普遍知道促进植物生长的方法,就像在哥伦布航海之前人们就知道地球是圆的一样。现已查实,现代的原始人对农业毫无所知,但对当地植物的特性和生长情况却非常熟悉。……有大量证据可相信,史前时期的人类是在与现代原始人相仿的环境下获得有关动植物的知识的。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》

如果有关动植物生长的基本原理早在农业革命之前的数千年人类就已经知晓,那为什么要推迟到大约1万年前才付诸实践呢

狩猎采集族群的生活方式在过去的13000年中变得好处越来越少,因为他们所依赖的资源(尤其是动物资源)已不再那么丰富或者甚至消失了。……大多数大型哺乳动物在更新世结束时已在南美洲和北美洲灭绝了,还有些在欧亚和非洲灭绝了。

——贾雷德戴蒙德《枪炮、病菌与钢铁》

野生食物获取量减少

更新世结束时新月沃地的气候变化大大增加了野生谷物的产地面积,从而可以在很短的时间内收获大量的庄稼。这些野生谷物的收获就是新月沃地最早的作物——小麦和大麦——驯化的先声。

——贾雷德戴蒙德《《枪炮、病菌与钢铁》

驯化植物的可能性增加

上万年前,人类的数量增长缓慢,但还是造成了非洲、亚洲、大洋洲乃至美洲的人口迁移。最后,除南极洲外各大洲都住满了人。随着此后人口缓慢但不断的增长,靠捕猎为生的原始人不得不以自己种植的食物来补充采集食物的不足。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》

人口密度的增加

选择——从采集到生产

非洲

亚洲

欧洲

南美洲

北美洲

大洋洲

植物:小麦、大麦

动物:绵羊、山羊

植物:粟、水稻

动物:猪、狗

植物:玉米、甘薯动物:驮马

食物采集者

食物生产者

选择——从采集到生产

选择——从作物到制度

乌尔王家军旗(局部)

公元前1200年埃及壁画

赶集的古罗马农民

三幅图片有何共同之处?

四个区域作物有何共同之处?

耕作技术:休闲耕作

农业类型:谷草式

食物结构:肉奶为主

选择——从作物到制度

地区 种植作物、驯化动物 土地所有制 土地经营

古埃及

古巴比伦

古希腊

古罗马

种植大麦、小麦,

饲养山羊、绵羊、牛等

大麦、小麦、橄榄、葡萄

主要由王室和神庙占有

王室和神庙拥有许多土地,政府官员、贵族、商人等也拥有土地

只有公民才能拥有土地

土地国有

合伙经营或将土地出租给佃户

使用奴隶劳动

家庭为单位进行生产

南方:稻作农业区

选择——从作物到制度

北方:粟麦农业区

铁器得到推广

土地掌握在君主和各级贵族手中,集体耕作

商周时期

战国以后

秦汉到

隋唐时期

形成北方旱田和南方水田两种精耕细作的农业技术体系

东汉牛耕图画像石

耕作技术:精耕细作农业类型:主谷式

食物结构:素食为主

选择——从作物到制度

阿兹特克文化

玛雅文化

印加文化

1.主要粮食作物是玉米、甘薯、马铃薯

2.土地制度:贵族私有、村社公有、家庭所有

印第安人农耕图

公元前1200年埃及壁画

东汉牛耕图画像石

乌尔王家军旗(局部)

与世界其他地区农耕生活相比,古代美洲最显著的不同是什么?

阿兹特克太阳金字塔

西亚的小亚细亚半岛南部

东亚的黄河中上游和长江中下游

中美洲

欧洲、中东、中亚的小麦区

东亚、东南亚的稻米区

美洲的玉米区

2022-02-24

10

选择——从作物到制度

世界古代以农耕为基础的多样文明

耕作技术:休闲耕作

农业类型:谷草式

食物结构:肉奶为主

耕作技术:精耕细作农业类型:主谷式

食物结构:素食为主

小麦、稻米和玉米是经过以往无数次试验才终于作出的选择,它们已变成了文明的选择。

——布罗代尔

选择——从蒙昧到文明

农业的出现,使人类生活发生了哪些变化?

同样是1平方英里的土地,种植作物能养活的人口要比采集食物所能养活的人口多得多。因此,当我们看到人类总人口在距今10000年至2000年的8000年中,从532万直线上升到13300万,即足足增加25倍时,也不会感到惊奇了。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》

人口加速增长

由于人们从事农业生产,在一定程度上要附着于土地,同时生活又较前有了保障,人们不必总是随着动、植物资源的变化而漂泊流徙,所以人们开始过着相对定居的生活。

——阎万英、尹英华《中国农业发展史》

定居和聚落的形成

手工业、音乐、文学和宗教产生

科学技术的发展

……

选择——从蒙昧到文明

选择——从蒙昧到文明

阶级阶层分化

音乐、艺术

享乐

选择——从蒙昧到文明

战争

保留战俘

男子占据主导地位

乌尔王家军旗(苏美尔文明)

艺术——贝壳、天青石与石灰石在木板上镶嵌的马赛克艺术品,尺寸40×80cm,有限的空间容纳了超过100个人物与动物形象。

战争、阶级阶层分化、权力结构、税收(贡品)、享乐

私有制、阶级和国家的产生

选择——从蒙昧到文明

谁驯化了谁?

小麦不喜欢大小石头,所以人们得把田地里的石头捡干净搬出去

小麦不喜欢与其他植物共享空间、水、养分,所以人得在烈日下整体除草

小麦会得病,所以人要帮忙驱虫

小麦会渴,人得从溪流大老远引来水;

小麦会饿,所以人得收集动物粪便滋养土地。

农业革命的骗局?

在玉米传入前,印第安人遗留的骨骼,看起来非常建康,简直没什么好研究的。玉米传入之后,印第安人的骨骼突然变得有意思了。成年人嘴里的牙齿蛀洞的数目,从平均不到1个,跃升到近7个;牙齿脱落和牙周病极为猖獗。贫血病例增加了4倍,结核病已经是风土病,人口中一半以上感染上螺旋菌或梅毒;75%患有骨风湿。每一个年龄的死亡率都增加了,活过50岁的人,只占人口数量的1%——玉米传入前是5%。

饥荒

暴力倾向

阶级分化

营养不良

传染病

霍乱菌在人体外不能长期存活,它的传播方式是病人的粪便渗入饮水。麻疹在小族群中会自然消失,因为没有抵抗力的人都死了,而剩下的人又有了免疫力;只有在人口至少几十万的社群中,它才能长久蔓延下去。规模小又散居的猎人队群,经常变换营地,各种拥挤人口传染病,无法蔓延。结核病、麻风与霍乱必须等到农业兴起才能出头,而天花、黑死病与麻疹直至近千年才在人间出现,因为拥挤的城市才使它们大显身手的地方。

改变命运的选择

从食物采集到食物生产

食物采集

食物生产

一万年前

西亚、东亚、中美洲

扩展

小麦区

稻作区

玉米区

文明的选择

改变命运的选择

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化