2021-2022学年统编版高中语文必修上册2.2《红烛》课件(16张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修上册2.2《红烛》课件(16张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 320.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-02-24 12:34:31 | ||

图片预览

文档简介

(共16张PPT)

红 烛

作者介绍:

闻一多(1899—1946),原名闻家骅,

湖北浠水人,中国现代诗人、思想家。闻一 多先生一生为追求民主真理而奋斗。他写下了大量民主爱国的文章和诗篇,鼓舞人民去追求真理。他道:“没有真、没有美、没有善,更哪里去找光明!”为表达自己矢志追求真理的决心和必胜的信心,他在《洗衣歌》里表达“我洗得净悲哀的湿手帕,我洗得白罪恶的黑汗衣”!作为伟大的民主战士,他始终如一的在实践中追求传播民主真理,直至为革命真理而献身!

1924年,诗人的诗集《红烛》出版,奠定了诗人在中国现代诗歌史上的地位。《红烛》是诗集的开卷“序诗”,序诗的写作是在这个时间以前。其时,诗人身在远离祖国的大洋彼岸,这个被“五四”运动的洪流冲击过的、从“世家望族、书香门第”里挣脱的书生,与当时千千万万的青年知识分子一样,面临着历史的抉择,思考着人生和自我的价值。炎黄子孙的一颗赤子之心跳荡在他的胸腔,迸发出炽烈的爱国热情。位卑未敢忘忧国,一介书生又何辞?尽管当时他的追求常常与痛苦、失望相伴,一度还曾陷入迷惘,但是诗人的真诚、耿直却是毋庸置疑的。1922年闻一多赴美国留学,他不堪忍受身为中国人受到的歧视,写过许多篇爱国诗篇。1926年他怀着对祖国的渴念和期望从美国归来,但看到的是北洋军阀统治下民不聊生、政治腐败的黑暗现实,令他极为失望,他痛呼“我来了,我喊一声:这不是我的中华,不对,不对!”正是这种为现实所冷却了的爱和期望,成为了本首诗的深层根基。

写作背景:

新月派提出“理智节制情感”与诗的形式格律化的主张,闻一多进一步提出“新诗格律化”的主张,宣传“三美”——“音乐美”、“建筑美”、“绘画美”。

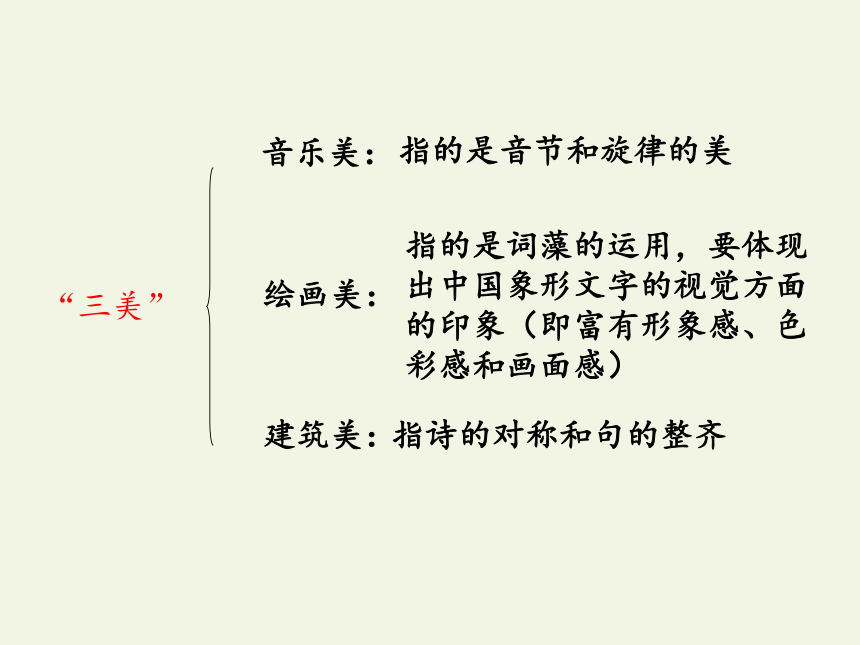

“三美”

音乐美:

绘画美:

建筑美:

指的是音节和旋律的美

指的是词藻的运用,要体现出中国象形文字的视觉方面的印象(即富有形象感、色彩感和画面感)

指诗的对称和句的整齐

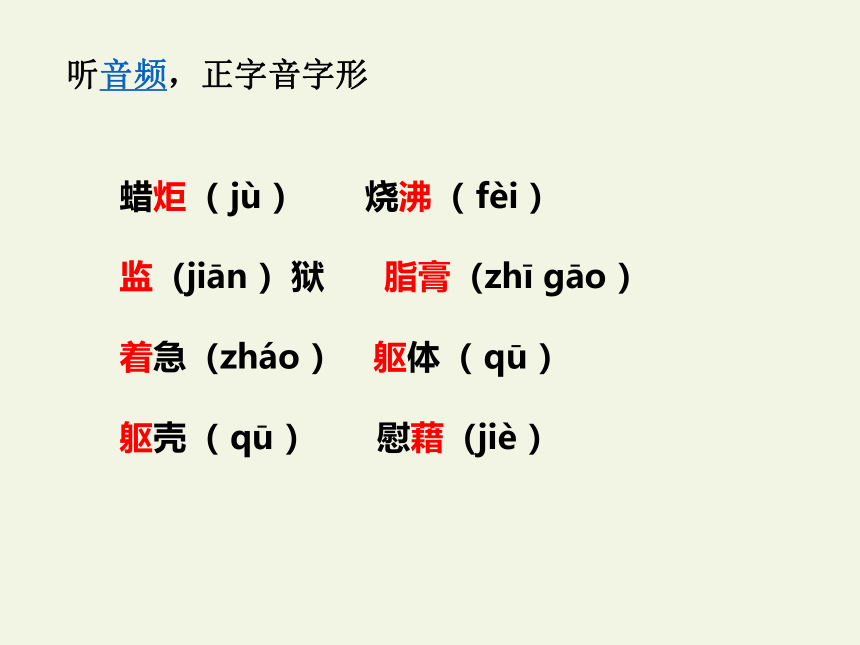

听音频,正字音字形

蜡炬( jù ) 烧沸( fèi )

监(jiān )狱 脂膏(zhī gāo )

着急(zháo ) 躯体( qū )

躯壳( qū ) 慰藉(jiè )

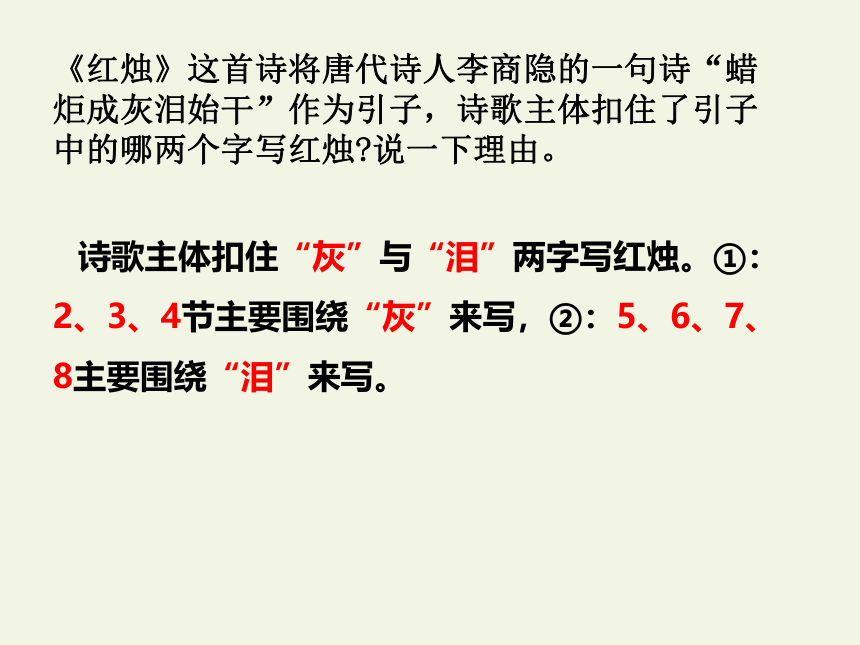

《红烛》这首诗将唐代诗人李商隐的一句诗“蜡炬成灰泪始干”作为引子,诗歌主体扣住了引子中的哪两个字写红烛 说一下理由。

诗歌主体扣住“灰”与“泪”两字写红烛。①:2、3、4节主要围绕“灰”来写,②:5、6、7、8主要围绕“泪”来写。

层次结构:全诗可以分为几层,每层主要内容是什么?

第一部分

(1)怀着敬慕之情赞叹荧荧的红烛

(2-3)对红烛自我牺牲精神的讴歌

(4)诗人对红烛的殷殷寄语

(5-7)诗人对烛泪的思考、对红烛 的劝慰

(8-9)对红烛精神的总结

第三部分

第二部分 (2-7)

对红烛奉献

精神的讴歌

文本具体赏析

第一部分

思考:第一节诗人由红烛联想到诗人的心,它们之间的相似点或相关处是什么 用红烛与诗人的心相比有什么深刻含义

(1)它们之间的相似点或相关处是:表面上二者有相同的颜色,“红烛”与诗人的赤子之心均为红色;实际上都具有奉献精神——红烛燃烧自己,照亮黑暗的世界,拥有赤子之心的诗人希望自己

能为了祖国不惜牺牲、无私奉献。

(2)用红烛与诗人的心相比,其深刻含义在于:以物化的红烛表现自己的拳拳赤子之心,可以通过隐喻的笔法描写自己在现实生活中内心所涌现的矛盾、痛苦和挣扎,以红烛的无私奉献唤醒民众的热情,从侧面抒发了诗人火热的爱国情感,

凸现诗人献身祖国、敢于自我

牺牲的爱国精神。

第二部分

(1)本首诗的二、三两节诗人用设问手法,自问自答,生动地表现了思考觉悟的过程,但在这两段里,诗人给出了截然不同的回答,第二节里说“一误再误”,而第三节里却说“不误,不误”,这是否相矛盾?谈谈你的看法。

①不矛盾。②前后两种截然相反的回答,由对红烛的责怪、不理解到肯定、赞美,表明了诗人的醒悟,认识的根本转变,同时也更有力地表现了红烛无私奉献精神的可贵。

(2)谈谈“烧吧!烧吧!/烧破世人的梦,/烧沸世人的血——/也救出他们的灵魂,/也捣破他们的监狱!”对这几句的理解。

分析:当时民众深受封建主义、帝国主义的毒害,在睡梦中尚未觉醒。诗人要以自己的生命火焰照亮沉睡的中国人(烧破世人的梦),使民众觉悟、奋起(烧沸世人的血),从帝国主义、封建主义的精神枷锁中获得解放(救出他们的灵魂,也捣破他们的监狱)。表现了诗人崇高的历史使命感。

(3)第六节“何苦伤心流泪”的疑问和对这一问题的回答表达了诗人怎样的思想感情?

分析:诗人亲切地询问红烛:“何苦伤心流泪 ”表现了诗人的同情、惊疑、思索,反映了诗人在现实生活中内心所涌现的矛盾、痛苦和挣扎。

诗人经过一番求索,恍然大悟,是因为还有“残风”存在,“残风”暗指反动势力。“红烛”流泪是因为“烧得不稳”而“着急得流泪”,体现了诗人自己怀着拯救祖国的美好愿望,因受到反动势力的阻挠,感到壮志难酬,故而痛苦流泪。

第三部分

人们常说“一分耕耘,一分收获”,可是诗人在末尾却说:“红烛啊!莫问收获,但问耕耘。”这体现了诗人怎样的思想?

①这句话是诗人劝勉红烛,也是劝勉自己。②在不合理的社会中,耕耘者需要更高的思想品格,只要创造光明,个人的得失荣辱一切在所不计。这正是闻一多人格美的集中体现。③他热爱祖国、热爱人民,毫不顾惜个人的得失荣辱,是极其伟大崇高的献身精神。

课堂小结

诗人将自己比做红烛,要用那微弱的光和热来照亮险恶的前途,去烧破世人的迷梦,捣毁禁锢着人们灵魂的监狱,为人间培养出慰藉的花和快乐的果。尽管是“流一滴泪,灰一分心”,但是即使是“直到蜡炬成灰泪始干”,也在所不惜

。《红烛》是诗人内心的真实剖

白,体现了对祖国前途的执著追

求和献身于祖国的伟大抱负。

红 烛

作者介绍:

闻一多(1899—1946),原名闻家骅,

湖北浠水人,中国现代诗人、思想家。闻一 多先生一生为追求民主真理而奋斗。他写下了大量民主爱国的文章和诗篇,鼓舞人民去追求真理。他道:“没有真、没有美、没有善,更哪里去找光明!”为表达自己矢志追求真理的决心和必胜的信心,他在《洗衣歌》里表达“我洗得净悲哀的湿手帕,我洗得白罪恶的黑汗衣”!作为伟大的民主战士,他始终如一的在实践中追求传播民主真理,直至为革命真理而献身!

1924年,诗人的诗集《红烛》出版,奠定了诗人在中国现代诗歌史上的地位。《红烛》是诗集的开卷“序诗”,序诗的写作是在这个时间以前。其时,诗人身在远离祖国的大洋彼岸,这个被“五四”运动的洪流冲击过的、从“世家望族、书香门第”里挣脱的书生,与当时千千万万的青年知识分子一样,面临着历史的抉择,思考着人生和自我的价值。炎黄子孙的一颗赤子之心跳荡在他的胸腔,迸发出炽烈的爱国热情。位卑未敢忘忧国,一介书生又何辞?尽管当时他的追求常常与痛苦、失望相伴,一度还曾陷入迷惘,但是诗人的真诚、耿直却是毋庸置疑的。1922年闻一多赴美国留学,他不堪忍受身为中国人受到的歧视,写过许多篇爱国诗篇。1926年他怀着对祖国的渴念和期望从美国归来,但看到的是北洋军阀统治下民不聊生、政治腐败的黑暗现实,令他极为失望,他痛呼“我来了,我喊一声:这不是我的中华,不对,不对!”正是这种为现实所冷却了的爱和期望,成为了本首诗的深层根基。

写作背景:

新月派提出“理智节制情感”与诗的形式格律化的主张,闻一多进一步提出“新诗格律化”的主张,宣传“三美”——“音乐美”、“建筑美”、“绘画美”。

“三美”

音乐美:

绘画美:

建筑美:

指的是音节和旋律的美

指的是词藻的运用,要体现出中国象形文字的视觉方面的印象(即富有形象感、色彩感和画面感)

指诗的对称和句的整齐

听音频,正字音字形

蜡炬( jù ) 烧沸( fèi )

监(jiān )狱 脂膏(zhī gāo )

着急(zháo ) 躯体( qū )

躯壳( qū ) 慰藉(jiè )

《红烛》这首诗将唐代诗人李商隐的一句诗“蜡炬成灰泪始干”作为引子,诗歌主体扣住了引子中的哪两个字写红烛 说一下理由。

诗歌主体扣住“灰”与“泪”两字写红烛。①:2、3、4节主要围绕“灰”来写,②:5、6、7、8主要围绕“泪”来写。

层次结构:全诗可以分为几层,每层主要内容是什么?

第一部分

(1)怀着敬慕之情赞叹荧荧的红烛

(2-3)对红烛自我牺牲精神的讴歌

(4)诗人对红烛的殷殷寄语

(5-7)诗人对烛泪的思考、对红烛 的劝慰

(8-9)对红烛精神的总结

第三部分

第二部分 (2-7)

对红烛奉献

精神的讴歌

文本具体赏析

第一部分

思考:第一节诗人由红烛联想到诗人的心,它们之间的相似点或相关处是什么 用红烛与诗人的心相比有什么深刻含义

(1)它们之间的相似点或相关处是:表面上二者有相同的颜色,“红烛”与诗人的赤子之心均为红色;实际上都具有奉献精神——红烛燃烧自己,照亮黑暗的世界,拥有赤子之心的诗人希望自己

能为了祖国不惜牺牲、无私奉献。

(2)用红烛与诗人的心相比,其深刻含义在于:以物化的红烛表现自己的拳拳赤子之心,可以通过隐喻的笔法描写自己在现实生活中内心所涌现的矛盾、痛苦和挣扎,以红烛的无私奉献唤醒民众的热情,从侧面抒发了诗人火热的爱国情感,

凸现诗人献身祖国、敢于自我

牺牲的爱国精神。

第二部分

(1)本首诗的二、三两节诗人用设问手法,自问自答,生动地表现了思考觉悟的过程,但在这两段里,诗人给出了截然不同的回答,第二节里说“一误再误”,而第三节里却说“不误,不误”,这是否相矛盾?谈谈你的看法。

①不矛盾。②前后两种截然相反的回答,由对红烛的责怪、不理解到肯定、赞美,表明了诗人的醒悟,认识的根本转变,同时也更有力地表现了红烛无私奉献精神的可贵。

(2)谈谈“烧吧!烧吧!/烧破世人的梦,/烧沸世人的血——/也救出他们的灵魂,/也捣破他们的监狱!”对这几句的理解。

分析:当时民众深受封建主义、帝国主义的毒害,在睡梦中尚未觉醒。诗人要以自己的生命火焰照亮沉睡的中国人(烧破世人的梦),使民众觉悟、奋起(烧沸世人的血),从帝国主义、封建主义的精神枷锁中获得解放(救出他们的灵魂,也捣破他们的监狱)。表现了诗人崇高的历史使命感。

(3)第六节“何苦伤心流泪”的疑问和对这一问题的回答表达了诗人怎样的思想感情?

分析:诗人亲切地询问红烛:“何苦伤心流泪 ”表现了诗人的同情、惊疑、思索,反映了诗人在现实生活中内心所涌现的矛盾、痛苦和挣扎。

诗人经过一番求索,恍然大悟,是因为还有“残风”存在,“残风”暗指反动势力。“红烛”流泪是因为“烧得不稳”而“着急得流泪”,体现了诗人自己怀着拯救祖国的美好愿望,因受到反动势力的阻挠,感到壮志难酬,故而痛苦流泪。

第三部分

人们常说“一分耕耘,一分收获”,可是诗人在末尾却说:“红烛啊!莫问收获,但问耕耘。”这体现了诗人怎样的思想?

①这句话是诗人劝勉红烛,也是劝勉自己。②在不合理的社会中,耕耘者需要更高的思想品格,只要创造光明,个人的得失荣辱一切在所不计。这正是闻一多人格美的集中体现。③他热爱祖国、热爱人民,毫不顾惜个人的得失荣辱,是极其伟大崇高的献身精神。

课堂小结

诗人将自己比做红烛,要用那微弱的光和热来照亮险恶的前途,去烧破世人的迷梦,捣毁禁锢着人们灵魂的监狱,为人间培养出慰藉的花和快乐的果。尽管是“流一滴泪,灰一分心”,但是即使是“直到蜡炬成灰泪始干”,也在所不惜

。《红烛》是诗人内心的真实剖

白,体现了对祖国前途的执著追

求和献身于祖国的伟大抱负。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读