2021-2022学年统编版高中语文必修上册4.1《喜看稻菽千重浪》课件(31张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修上册4.1《喜看稻菽千重浪》课件(31张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 879.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-02-24 18:46:33 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

喜

看

稻

菽

千

重

浪

——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平

第二单元

2004年感动中国中袁隆平的颁奖词是:

他是一位真正的耕耘者。当他还是一个乡村教师的时候,已经具有颠覆世界权威的胆识;当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴,淡泊名利,一介农夫,播撒智慧,收获富足。他毕生的梦想,就是让所有的人远离饥饿。喜看稻菽千重浪,最是风流袁隆平。

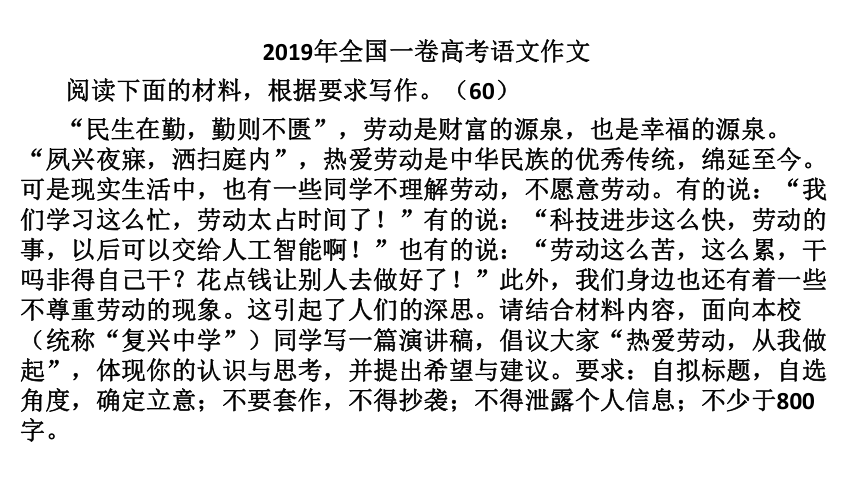

2019年全国一卷高考语文作文

阅读下面的材料,根据要求写作。(60)

“民生在勤,勤则不匮”,劳动是财富的源泉,也是幸福的源泉。“夙兴夜寐,洒扫庭内”,热爱劳动是中华民族的优秀传统,绵延至今。可是现实生活中,也有一些同学不理解劳动,不愿意劳动。有的说:“我们学习这么忙,劳动太占时间了!”有的说:“科技进步这么快,劳动的事,以后可以交给人工智能啊!”也有的说:“劳动这么苦,这么累,干吗非得自己干?花点钱让别人去做好了!”此外,我们身边也还有着一些不尊重劳动的现象。这引起了人们的深思。请结合材料内容,面向本校(统称“复兴中学”)同学写一篇演讲稿,倡议大家“热爱劳动,从我做起”,体现你的认识与思考,并提出希望与建议。要求:自拟标题,自选角度,确定立意;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

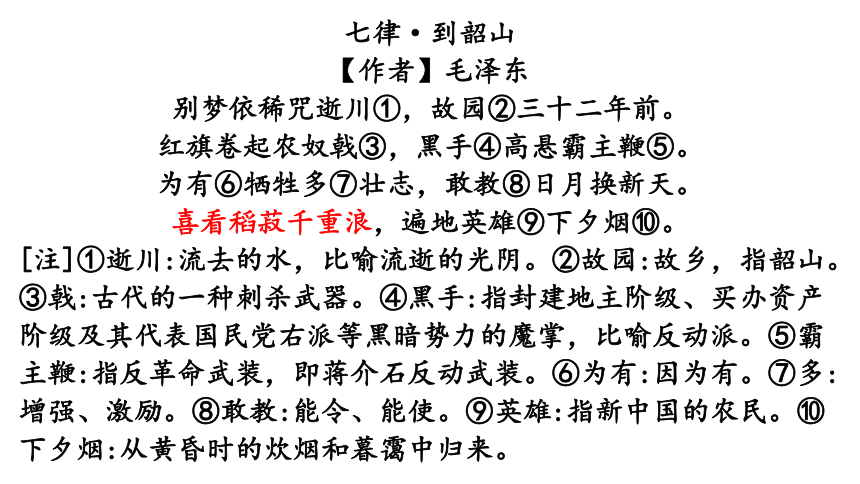

七律·到韶山

【作者】毛泽东

别梦依稀咒逝川①,故园②三十二年前。

红旗卷起农奴戟③,黑手④高悬霸主鞭⑤。

为有⑥牺牲多⑦壮志,敢教⑧日月换新天。

喜看稻菽千重浪,遍地英雄⑨下夕烟⑩。

[注]①逝川:流去的水,比喻流逝的光阴。②故园:故乡,指韶山。③戟:古代的一种刺杀武器。④黑手:指封建地主阶级、买办资产阶级及其代表国民党右派等黑暗势力的魔掌,比喻反动派。⑤霸主鞭:指反革命武装,即蒋介石反动武装。⑥为有:因为有。⑦多:增强、激励。⑧敢教:能令、能使。⑨英雄:指新中国的农民。⑩下夕烟:从黄昏时的炊烟和暮霭中归来。

学习目标:

1.把握人物通讯的写作特点。

2.体悟选材特点、细节描写的魅力以及结构特点。

3.理解并感悟袁隆平高尚品质与尊重科学、敢向权威挑战、实事求是的精神境界。

第一部分

知人论世

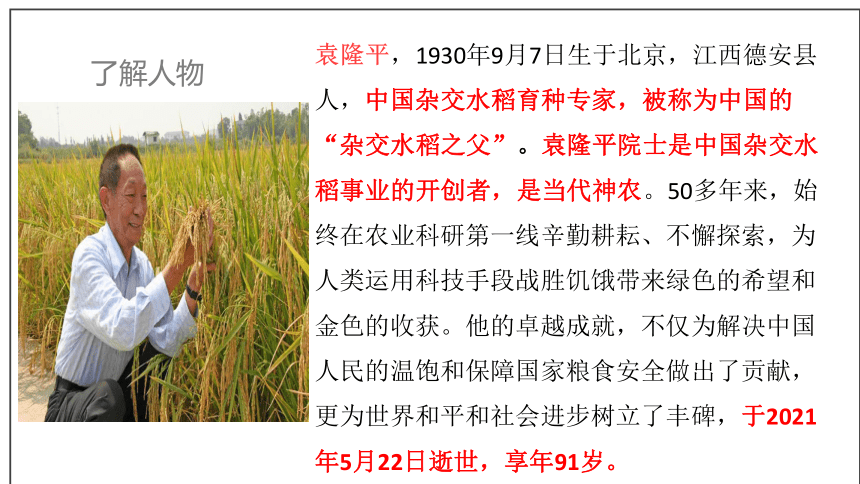

袁隆平,1930年9月7日生于北京,江西德安县人,中国杂交水稻育种专家,被称为中国的“杂交水稻之父”。袁隆平院士是中国杂交水稻事业的开创者,是当代神农。50多年来,始终在农业科研第一线辛勤耕耘、不懈探索,为人类运用科技手段战胜饥饿带来绿色的希望和金色的收获。他的卓越成就,不仅为解决中国人民的温饱和保障国家粮食安全做出了贡献,更为世界和平和社会进步树立了丰碑,于2021年5月22日逝世,享年91岁。

了解人物

中国农民说吃饭靠“两平”。一靠邓小平(责任制)。二靠袁隆平(杂交水稻)。

西方世界称,杂交水稻是“东方魔稻”。他的成果不仅在很大程度上解决了中国人的吃饭问题,而且也被认为是解决了中国人的吃饭问题,而且也被认为是解决下个世纪世界性饥饿问题的法宝。国际上甚至把杂交稻当作中国继四大发明后的第五大发明,被誉为“第二次绿色革命”。

作者简介:

沈英甲(1948-)笔名佳英、英佳,重庆人,中共党员,大学学历。北京101中学毕业,当过兵,做过工。

历任《世界知识》、《世界博览》杂志编辑、记者,《科技日报》副刊部主任、机动记者部主任,高级记者。

在太平洋、神农架、青藏高原、西部大漠进行过科学考察。

1993年加入中国作家协会著有纪实文学《走进神农架》,长篇小说《前尘》《贼风》,人物传记《沧桑回眸》等,另有译著十多种,主编过三套丛书。作品多次获中国新闻奖、全国征文奖和优秀读物奖等。

第二部分

文体简介

文体介绍

1.通讯,新闻体裁的一种。以叙述、描写和评论等多种方法,对事情、人物、经验、问题等进行比较详细、生动的报道。具有三个显著的特点:新闻性、文学性、评论性。

通讯一般分为人物通讯和事件通讯。本文属于人物通讯。

2.人物通讯,以人物的新近行动为新闻,重在表现人物的品质、性格和精神面貌,通过个别显示一般,通过平凡突出伟大,达到揭示时代特征、感染并且教育读者的目的。

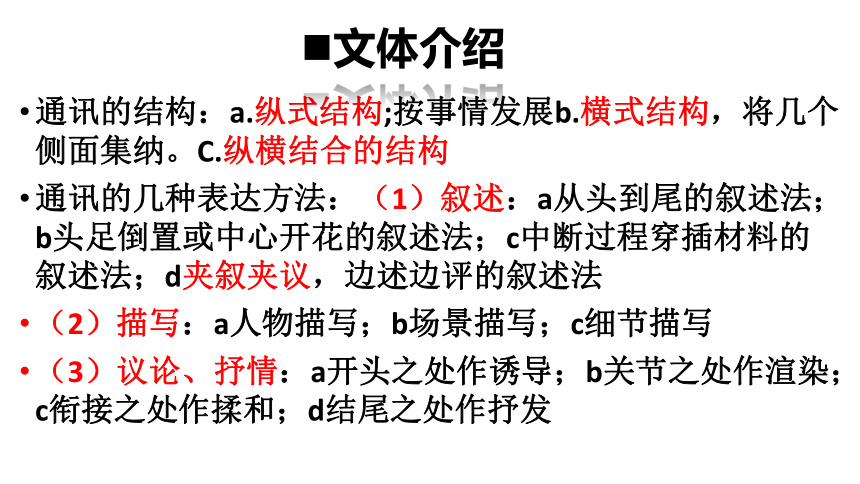

通讯的结构:a.纵式结构;按事情发展b.横式结构,将几个侧面集纳。C.纵横结合的结构

通讯的几种表达方法:(1)叙述:a从头到尾的叙述法;b头足倒置或中心开花的叙述法;c中断过程穿插材料的叙述法;d夹叙夹议,边述边评的叙述法

(2)描写:a人物描写;b场景描写;c细节描写

(3)议论、抒情:a开头之处作诱导;b关节之处作渲染;c衔接之处作揉和;d结尾之处作抒发

文体介绍

第三部分

课前预习

1.读准字音

笼罩(zhào) 田埂(gěng)

籼稻(xiān) 分蘖(niè) 贬斥(biǎn) 花蕊(ruǐ) 稻菽(shū) 一蔸(dōu) 饥馑(jǐn) 淤泥(yū)

①义无反顾:义,道义;反顾,向后看。指为了正义而勇往直前,毫不犹豫。

②在所不惜:指决不可惜(多用在付出大的代价)。

③刻骨铭心:形容感受极深,牢记在心上,永远不忘。

④力排众议:力,竭力;排,排除。指竭力排除众人的各种议论,维护自己的意见主张。

第四部分

分组讨论

共同探讨

第一组:第一部分6-10段,袁隆平发现真理的过程及感情变化。

第二组:找出第一部分中描写袁隆平形象的句子,并点明手法,概括形象。

第三组:找出第二部分中描写袁隆平形象的句子,并点明手法,概括形象。

第四组:找出第三部分中描写袁隆平形象的句子,并点明手法,概括形象。

第五组:找出第四部分中描写袁隆平形象的句子,并点明手法,概括形象。

第六组:袁隆平在研究杂交水稻时遇到了什么困难,是怎样解决的?

第七组:本文多处引用了数据,请找出来并谈谈他们的作用。

第八组:请分析本文题目的特点并说明其作用。

第一部分

6-10段,袁隆平发现真理的过程及感情变化。

发现特异稻(欣喜)

照顾特异稻(满怀期望)

试种特异稻(失望)

分析研究(自信)

发现真理(坚定)

第一部分“曾记否,到中流击水”采用了 的手法,追述了袁隆平科学实践的过程。

倒叙

第一部分

找出第一部分中描写袁隆平形象的句子,并点明手法,概括形象。

2001年春节后第二天,袁隆平领奖前仍在稻田里工作。袁隆平眯起双眼,出神地打量着这片几百亩大的试验田,然后跨过水渠,迈步走进田间。他蹲下身子翻看着土壤。①

运用动作描写、神态描写、环境衬托的手法,表现了袁隆平热爱并献身于农业科研事业,极高的敬业精神,认真严谨、一丝不苟的工作态度。

第一部分

找出第一部分中描写袁隆平形象的句子,并点明手法,概括形象。

“突然,他那敏锐的目光停留在一蔸形态特异、鹤立鸡群的水稻植株上。他屏气静神地伸出双手,欣喜地抚摸着那可爱的稻穗,激动得几乎要喊出声来”⑥

这是一株奇特的稻禾,株形优异,穗大粒多,足有十余穗,每穗有壮谷一百六七十粒。袁隆平用布条扎上记号,从此格外精心地照顾这蔸稻禾。⑦

运用动作描写、神态描写、细节描写的手法,表现了袁隆平发现特殊稻株的欣喜;一系列数字表现了他认真严谨的作风。

第一部分

找出第一部分中描写袁隆平形象的句子,并点明手法,概括形象。

他返回试验田对那些出现分离的稻株进行研究,高的、矮的、早熟、迟熟……一一做了详尽记录。经过反复统计计算,袁隆平证明,这次发现完全符合孟德尔的分离规律。⑨

运用动作描写的手法,表现了袁隆平面对困难不气馁,勤于思考,善于分析,坚持实践探索的科学精神。

第二部分

找出第二部分中描写袁隆平形象的句子,并点明手法,概括形象。

有人说,袁隆平具有敢于挑战的勇气和信心。在他决定选择水稻杂种优势利用作为自己的攻关方向时,并不知道世界上已有美国、日本等国的科学家从事过研究,但没有成功。这无疑是一道世界难题。(12)

运用侧面烘托的手法,写研究任务的艰巨,表现了袁隆平敢于迎接挑战的勇气和信心。

第二部分

找出第二部分中描写袁隆平形象的句子,并点明手法,概括形象。

“自花授粉作物自交不衰退,因而杂交无优势”的论断明白无误地写在美国著名遗传学家辛诺特和邓恩的经典著作、五六十年代美国大学教科书《遗传学原理》中,由此有人嘲笑“提出杂交水稻课题是对遗传学的无知”。(13)

运用侧面烘托的手法,引用外国权威人士的论断,表现了袁隆平敢于挑战权威的勇气和必胜的坚定决心,同时也表现了他的创新精神。

第二部分

找出第二部分中描写袁隆平形象的句子,并点明手法,概括形象。

“泥腿子专家”袁隆平又走进了安江农校的稻田,去寻找水稻的天然雄性不育株。他头顶烈日脚踩淤泥弯腰驼背去寻找这种天然雄性不育株,已是第14天了。(17)

运用动作描写的手法,表现了袁隆平吃苦耐劳,矢志不渝的精神。

第三部分

找出第三部分中描写袁隆平形象的句子,并点明手法,概括形象。

他对中国亿万农民怀有深厚的感情,在国家杂交水稻工程技术研究中心的稻田中,他一边甩去手上的泥巴一边对我说,农民不富裕谈不到现代化,单产上不去农民就富不起来。(19)

运用动作描写、语言描写的手法,表现了袁隆平心系百姓、一心为民的崇高思想。

第三部分

找出第三部分中描写袁隆平形象的句子,并点明手法,概括形象。

凡是涉及不顾农民利益,无视事实的事,他都能挺身而出毫不含糊地阐明事实,至于是不是得担风险,袁隆平在所不计。(20)

运用侧面描写的手法,表现了袁隆平造福百姓,敢于担当,捍卫真理的崇高品质和科学精神。

信中,袁隆平用平和的语气,无可辩驳的事实说(21)

运用侧面描写的手法,表现了袁隆平为人平和、实事求是的态度。

第四部分

找出第四部分中描写袁隆平形象的句子,并点明手法,概括形象。

袁隆平在总结国内外水稻杂种优势利用经验的基础上,根据已掌握的新材料,提出了杂交水稻育种的战略设想。(27)

袁隆平预计,亚种间超级杂交稻将在近几年内应用于生产,并将在下世纪初大面积生产中发挥巨大的增产作用。(29)

运用动作描写、语言描写的手法,表现了袁隆平不断进取、目标远大的崇高品质。

袁隆平在研究杂交水稻时遇到了什么困难,是怎样解决的?

困难:①水稻方面:1961年,袁隆平发现“天然杂交稻株”,期待收获有希望的新一代稻种,没有成功;20世纪80年代,培育的杂交稻有“三个有余,三个不足”的缺点。

②外界的困难:水稻杂种优势利用是一道世界难题,他研究水稻杂种优势要顶着“对遗传学的无知”等权威学者的指责和压力;20世纪50年代,国外科学家用先进实验手段进行水稻杂种优势利用研究,因这项研究难度确实太大,无法在生产中得到应用。

③舆论方面:杂交稻研究过程中,有舆论贬斥杂交稻是“米不养人,糠不养猪,草不养牛”的劣质“三不稻”。

袁隆平在研究杂交水稻时遇到了什么困难,是怎样解决的?

解决方法:面对水稻方面的科研难题,他没有退缩,而是通过反复研究和实验验证相关遗传学的规律,开展科研课题研究,最终取得成功。

面对世界学术领域公认的难题、权威专家的论断和权威学者的指责,他并没有知难而退,没有迷信权威,而是迎难而上,向国际知名的权威和他们的权威结论发起挑战,树立信心,大胆试验,勇于创新,用一个又一个科研成果开创了世界杂交水稻研究的新纪元。

面对国内舆论的非议,他挺身而出,以平和的态度和无可辩驳的数据挥卫了事实,捍卫了真理。

本文多处引用了数据,请找出来并谈谈他们的作用。

(举例)“现在我们试验田种的杂交水稻每亩产700千克,农民种的亩产能达到800千克甚至更高。”

“杂交稻比一般水稻每亩增产100千克左右。1976——1991年全国累计种植杂交稻19亿多亩,增产粮食近2000亿千克。”

“近几年的年种植面积都超过1亿亩,平均亩产稳定在500千克左右。”(19+22+30+31)

①体现了新闻的真实性;

②说明了杂交水稻的优越性;

③突出了袁隆平对解决中国的粮食问题做出的巨大贡献。

请分析本文题目的特点并说明其作用。

特点:采用正副标题结合的写法。

作用:(1)正标题:①表现了袁隆平的突出成就,同时用“喜”字表达了作者对袁隆平的真挚赞叹。

②引用诗句,富有文学色彩,能激发读者的阅读兴趣。

(2)副标题:点明本文的主要人物及其获得的荣誉。

总结

1.全文详细的记述了世界级农业科学家袁隆平的优秀事迹和重大成果,从中我们要学习他志向高远,开拓奉献,敢于挑战,坚韧不拔的科学家精神。

2.本篇人物通讯的特点:第一,围绕主题选取典型事件,小标题清晰明白,结构统一(突显重点,新闻性)。第二,细节描写使人物栩栩如生(丰富细节,文学性)。

喜

看

稻

菽

千

重

浪

——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平

第二单元

2004年感动中国中袁隆平的颁奖词是:

他是一位真正的耕耘者。当他还是一个乡村教师的时候,已经具有颠覆世界权威的胆识;当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴,淡泊名利,一介农夫,播撒智慧,收获富足。他毕生的梦想,就是让所有的人远离饥饿。喜看稻菽千重浪,最是风流袁隆平。

2019年全国一卷高考语文作文

阅读下面的材料,根据要求写作。(60)

“民生在勤,勤则不匮”,劳动是财富的源泉,也是幸福的源泉。“夙兴夜寐,洒扫庭内”,热爱劳动是中华民族的优秀传统,绵延至今。可是现实生活中,也有一些同学不理解劳动,不愿意劳动。有的说:“我们学习这么忙,劳动太占时间了!”有的说:“科技进步这么快,劳动的事,以后可以交给人工智能啊!”也有的说:“劳动这么苦,这么累,干吗非得自己干?花点钱让别人去做好了!”此外,我们身边也还有着一些不尊重劳动的现象。这引起了人们的深思。请结合材料内容,面向本校(统称“复兴中学”)同学写一篇演讲稿,倡议大家“热爱劳动,从我做起”,体现你的认识与思考,并提出希望与建议。要求:自拟标题,自选角度,确定立意;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

七律·到韶山

【作者】毛泽东

别梦依稀咒逝川①,故园②三十二年前。

红旗卷起农奴戟③,黑手④高悬霸主鞭⑤。

为有⑥牺牲多⑦壮志,敢教⑧日月换新天。

喜看稻菽千重浪,遍地英雄⑨下夕烟⑩。

[注]①逝川:流去的水,比喻流逝的光阴。②故园:故乡,指韶山。③戟:古代的一种刺杀武器。④黑手:指封建地主阶级、买办资产阶级及其代表国民党右派等黑暗势力的魔掌,比喻反动派。⑤霸主鞭:指反革命武装,即蒋介石反动武装。⑥为有:因为有。⑦多:增强、激励。⑧敢教:能令、能使。⑨英雄:指新中国的农民。⑩下夕烟:从黄昏时的炊烟和暮霭中归来。

学习目标:

1.把握人物通讯的写作特点。

2.体悟选材特点、细节描写的魅力以及结构特点。

3.理解并感悟袁隆平高尚品质与尊重科学、敢向权威挑战、实事求是的精神境界。

第一部分

知人论世

袁隆平,1930年9月7日生于北京,江西德安县人,中国杂交水稻育种专家,被称为中国的“杂交水稻之父”。袁隆平院士是中国杂交水稻事业的开创者,是当代神农。50多年来,始终在农业科研第一线辛勤耕耘、不懈探索,为人类运用科技手段战胜饥饿带来绿色的希望和金色的收获。他的卓越成就,不仅为解决中国人民的温饱和保障国家粮食安全做出了贡献,更为世界和平和社会进步树立了丰碑,于2021年5月22日逝世,享年91岁。

了解人物

中国农民说吃饭靠“两平”。一靠邓小平(责任制)。二靠袁隆平(杂交水稻)。

西方世界称,杂交水稻是“东方魔稻”。他的成果不仅在很大程度上解决了中国人的吃饭问题,而且也被认为是解决了中国人的吃饭问题,而且也被认为是解决下个世纪世界性饥饿问题的法宝。国际上甚至把杂交稻当作中国继四大发明后的第五大发明,被誉为“第二次绿色革命”。

作者简介:

沈英甲(1948-)笔名佳英、英佳,重庆人,中共党员,大学学历。北京101中学毕业,当过兵,做过工。

历任《世界知识》、《世界博览》杂志编辑、记者,《科技日报》副刊部主任、机动记者部主任,高级记者。

在太平洋、神农架、青藏高原、西部大漠进行过科学考察。

1993年加入中国作家协会著有纪实文学《走进神农架》,长篇小说《前尘》《贼风》,人物传记《沧桑回眸》等,另有译著十多种,主编过三套丛书。作品多次获中国新闻奖、全国征文奖和优秀读物奖等。

第二部分

文体简介

文体介绍

1.通讯,新闻体裁的一种。以叙述、描写和评论等多种方法,对事情、人物、经验、问题等进行比较详细、生动的报道。具有三个显著的特点:新闻性、文学性、评论性。

通讯一般分为人物通讯和事件通讯。本文属于人物通讯。

2.人物通讯,以人物的新近行动为新闻,重在表现人物的品质、性格和精神面貌,通过个别显示一般,通过平凡突出伟大,达到揭示时代特征、感染并且教育读者的目的。

通讯的结构:a.纵式结构;按事情发展b.横式结构,将几个侧面集纳。C.纵横结合的结构

通讯的几种表达方法:(1)叙述:a从头到尾的叙述法;b头足倒置或中心开花的叙述法;c中断过程穿插材料的叙述法;d夹叙夹议,边述边评的叙述法

(2)描写:a人物描写;b场景描写;c细节描写

(3)议论、抒情:a开头之处作诱导;b关节之处作渲染;c衔接之处作揉和;d结尾之处作抒发

文体介绍

第三部分

课前预习

1.读准字音

笼罩(zhào) 田埂(gěng)

籼稻(xiān) 分蘖(niè) 贬斥(biǎn) 花蕊(ruǐ) 稻菽(shū) 一蔸(dōu) 饥馑(jǐn) 淤泥(yū)

①义无反顾:义,道义;反顾,向后看。指为了正义而勇往直前,毫不犹豫。

②在所不惜:指决不可惜(多用在付出大的代价)。

③刻骨铭心:形容感受极深,牢记在心上,永远不忘。

④力排众议:力,竭力;排,排除。指竭力排除众人的各种议论,维护自己的意见主张。

第四部分

分组讨论

共同探讨

第一组:第一部分6-10段,袁隆平发现真理的过程及感情变化。

第二组:找出第一部分中描写袁隆平形象的句子,并点明手法,概括形象。

第三组:找出第二部分中描写袁隆平形象的句子,并点明手法,概括形象。

第四组:找出第三部分中描写袁隆平形象的句子,并点明手法,概括形象。

第五组:找出第四部分中描写袁隆平形象的句子,并点明手法,概括形象。

第六组:袁隆平在研究杂交水稻时遇到了什么困难,是怎样解决的?

第七组:本文多处引用了数据,请找出来并谈谈他们的作用。

第八组:请分析本文题目的特点并说明其作用。

第一部分

6-10段,袁隆平发现真理的过程及感情变化。

发现特异稻(欣喜)

照顾特异稻(满怀期望)

试种特异稻(失望)

分析研究(自信)

发现真理(坚定)

第一部分“曾记否,到中流击水”采用了 的手法,追述了袁隆平科学实践的过程。

倒叙

第一部分

找出第一部分中描写袁隆平形象的句子,并点明手法,概括形象。

2001年春节后第二天,袁隆平领奖前仍在稻田里工作。袁隆平眯起双眼,出神地打量着这片几百亩大的试验田,然后跨过水渠,迈步走进田间。他蹲下身子翻看着土壤。①

运用动作描写、神态描写、环境衬托的手法,表现了袁隆平热爱并献身于农业科研事业,极高的敬业精神,认真严谨、一丝不苟的工作态度。

第一部分

找出第一部分中描写袁隆平形象的句子,并点明手法,概括形象。

“突然,他那敏锐的目光停留在一蔸形态特异、鹤立鸡群的水稻植株上。他屏气静神地伸出双手,欣喜地抚摸着那可爱的稻穗,激动得几乎要喊出声来”⑥

这是一株奇特的稻禾,株形优异,穗大粒多,足有十余穗,每穗有壮谷一百六七十粒。袁隆平用布条扎上记号,从此格外精心地照顾这蔸稻禾。⑦

运用动作描写、神态描写、细节描写的手法,表现了袁隆平发现特殊稻株的欣喜;一系列数字表现了他认真严谨的作风。

第一部分

找出第一部分中描写袁隆平形象的句子,并点明手法,概括形象。

他返回试验田对那些出现分离的稻株进行研究,高的、矮的、早熟、迟熟……一一做了详尽记录。经过反复统计计算,袁隆平证明,这次发现完全符合孟德尔的分离规律。⑨

运用动作描写的手法,表现了袁隆平面对困难不气馁,勤于思考,善于分析,坚持实践探索的科学精神。

第二部分

找出第二部分中描写袁隆平形象的句子,并点明手法,概括形象。

有人说,袁隆平具有敢于挑战的勇气和信心。在他决定选择水稻杂种优势利用作为自己的攻关方向时,并不知道世界上已有美国、日本等国的科学家从事过研究,但没有成功。这无疑是一道世界难题。(12)

运用侧面烘托的手法,写研究任务的艰巨,表现了袁隆平敢于迎接挑战的勇气和信心。

第二部分

找出第二部分中描写袁隆平形象的句子,并点明手法,概括形象。

“自花授粉作物自交不衰退,因而杂交无优势”的论断明白无误地写在美国著名遗传学家辛诺特和邓恩的经典著作、五六十年代美国大学教科书《遗传学原理》中,由此有人嘲笑“提出杂交水稻课题是对遗传学的无知”。(13)

运用侧面烘托的手法,引用外国权威人士的论断,表现了袁隆平敢于挑战权威的勇气和必胜的坚定决心,同时也表现了他的创新精神。

第二部分

找出第二部分中描写袁隆平形象的句子,并点明手法,概括形象。

“泥腿子专家”袁隆平又走进了安江农校的稻田,去寻找水稻的天然雄性不育株。他头顶烈日脚踩淤泥弯腰驼背去寻找这种天然雄性不育株,已是第14天了。(17)

运用动作描写的手法,表现了袁隆平吃苦耐劳,矢志不渝的精神。

第三部分

找出第三部分中描写袁隆平形象的句子,并点明手法,概括形象。

他对中国亿万农民怀有深厚的感情,在国家杂交水稻工程技术研究中心的稻田中,他一边甩去手上的泥巴一边对我说,农民不富裕谈不到现代化,单产上不去农民就富不起来。(19)

运用动作描写、语言描写的手法,表现了袁隆平心系百姓、一心为民的崇高思想。

第三部分

找出第三部分中描写袁隆平形象的句子,并点明手法,概括形象。

凡是涉及不顾农民利益,无视事实的事,他都能挺身而出毫不含糊地阐明事实,至于是不是得担风险,袁隆平在所不计。(20)

运用侧面描写的手法,表现了袁隆平造福百姓,敢于担当,捍卫真理的崇高品质和科学精神。

信中,袁隆平用平和的语气,无可辩驳的事实说(21)

运用侧面描写的手法,表现了袁隆平为人平和、实事求是的态度。

第四部分

找出第四部分中描写袁隆平形象的句子,并点明手法,概括形象。

袁隆平在总结国内外水稻杂种优势利用经验的基础上,根据已掌握的新材料,提出了杂交水稻育种的战略设想。(27)

袁隆平预计,亚种间超级杂交稻将在近几年内应用于生产,并将在下世纪初大面积生产中发挥巨大的增产作用。(29)

运用动作描写、语言描写的手法,表现了袁隆平不断进取、目标远大的崇高品质。

袁隆平在研究杂交水稻时遇到了什么困难,是怎样解决的?

困难:①水稻方面:1961年,袁隆平发现“天然杂交稻株”,期待收获有希望的新一代稻种,没有成功;20世纪80年代,培育的杂交稻有“三个有余,三个不足”的缺点。

②外界的困难:水稻杂种优势利用是一道世界难题,他研究水稻杂种优势要顶着“对遗传学的无知”等权威学者的指责和压力;20世纪50年代,国外科学家用先进实验手段进行水稻杂种优势利用研究,因这项研究难度确实太大,无法在生产中得到应用。

③舆论方面:杂交稻研究过程中,有舆论贬斥杂交稻是“米不养人,糠不养猪,草不养牛”的劣质“三不稻”。

袁隆平在研究杂交水稻时遇到了什么困难,是怎样解决的?

解决方法:面对水稻方面的科研难题,他没有退缩,而是通过反复研究和实验验证相关遗传学的规律,开展科研课题研究,最终取得成功。

面对世界学术领域公认的难题、权威专家的论断和权威学者的指责,他并没有知难而退,没有迷信权威,而是迎难而上,向国际知名的权威和他们的权威结论发起挑战,树立信心,大胆试验,勇于创新,用一个又一个科研成果开创了世界杂交水稻研究的新纪元。

面对国内舆论的非议,他挺身而出,以平和的态度和无可辩驳的数据挥卫了事实,捍卫了真理。

本文多处引用了数据,请找出来并谈谈他们的作用。

(举例)“现在我们试验田种的杂交水稻每亩产700千克,农民种的亩产能达到800千克甚至更高。”

“杂交稻比一般水稻每亩增产100千克左右。1976——1991年全国累计种植杂交稻19亿多亩,增产粮食近2000亿千克。”

“近几年的年种植面积都超过1亿亩,平均亩产稳定在500千克左右。”(19+22+30+31)

①体现了新闻的真实性;

②说明了杂交水稻的优越性;

③突出了袁隆平对解决中国的粮食问题做出的巨大贡献。

请分析本文题目的特点并说明其作用。

特点:采用正副标题结合的写法。

作用:(1)正标题:①表现了袁隆平的突出成就,同时用“喜”字表达了作者对袁隆平的真挚赞叹。

②引用诗句,富有文学色彩,能激发读者的阅读兴趣。

(2)副标题:点明本文的主要人物及其获得的荣誉。

总结

1.全文详细的记述了世界级农业科学家袁隆平的优秀事迹和重大成果,从中我们要学习他志向高远,开拓奉献,敢于挑战,坚韧不拔的科学家精神。

2.本篇人物通讯的特点:第一,围绕主题选取典型事件,小标题清晰明白,结构统一(突显重点,新闻性)。第二,细节描写使人物栩栩如生(丰富细节,文学性)。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读