2021-2022学年统编版高中语文必修下册1.1《子路·曾皙·冉有·公西华侍坐》课件(87张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修下册1.1《子路·曾皙·冉有·公西华侍坐》课件(87张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-02-24 18:50:08 | ||

图片预览

文档简介

(共87张PPT)

1998年1月,全世界诺贝尔获得者集会巴黎时曾宣言:如果人类想要在21世纪继续生存下去,必须回头到2500年前,去吸取中国孔子的智慧。宋朝宰相赵普说:“半部《论语》治天下。”《论语》作为一部孔子的代表作,历来倍受赞誉。初中时我们就学过不少《论语》的名句,诸如:

“学而不思则罔,思而不学则殆。”

“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”

“士不可以不弘毅,任重而道远。”

《论语》是一部孔子的言行及其与学生的对话录,饱含孔子的智慧。今天我们要学的课文,但是孔子与学生的一场著名对话,一个永远的经典情境,一个让人回味无穷的教育故事。

主备课人:李卓峻

授课时间:2月15日

学习目标

1.了解孔子、《论语》、孔子的主要思想。

2.朗读课文,读准字音,疏通文意。

3.通过此文理解孔子的政治主张。

关于《论语》

“论”:编纂;“语”:语言。“论语”就是语言的编纂、语录体散文集,是孔子的门人和再传弟子所辑录的孔子的言行录,全面反映了孔子的哲学、政治、文化和教育思想,是关于儒家思想的重要著作。

包括《学而》《为政》《八佾》《里仁》等共20篇,每篇又分若干章,不相连属;言简意丰,精警诫人。在记言同时,传达了人物的神情态度,反映了人物的性格特点。

宋儒把《论语》和《__》《__》《__》合称为“四书”。

把《__》《__》《__》《__》《__》合称为“五经”。

六艺:礼、乐、射、御、书、数(读书人必须学习的六种技艺)

大学

中庸

孟子

诗经

尚书

礼记

周易

春秋

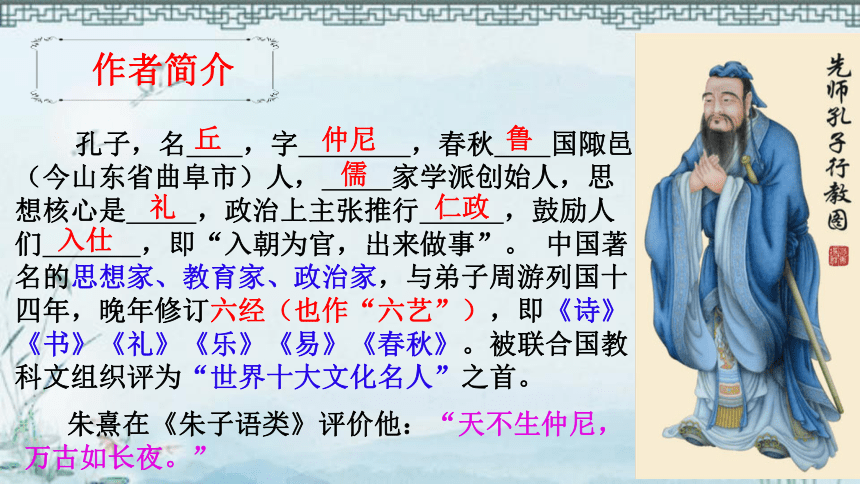

孔子,名 ,字 ,春秋 国陬邑(今山东省曲阜市)人, 家学派创始人,思想核心是 ,政治上主张推行 ,鼓励人们 ,即“入朝为官,出来做事”。 中国著名的思想家、教育家、政治家,与弟子周游列国十四年,晚年修订六经(也作“六艺”),即《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》。被联合国教科文组织评为“世界十大文化名人”之首。

作者简介

朱熹在《朱子语类》评价他:“天不生仲尼,万古如长夜。”

丘

仲尼

鲁

儒

礼

仁政

入仕

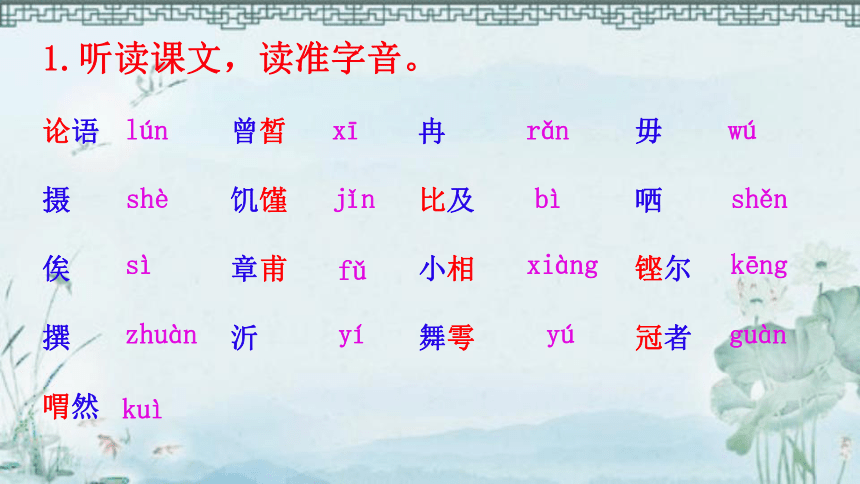

1.听读课文,读准字音。

论语 曾皙 冉 毋

摄 饥馑 比及 哂

俟 章甫 小相 铿尔

撰 沂 舞雩 冠者

喟然

lún

jǐn

xī

shěn

yú

xiàng

yí

guàn

sì

zhuàn

shè

kēng

kuì

bì

wú

rǎn

fǔ

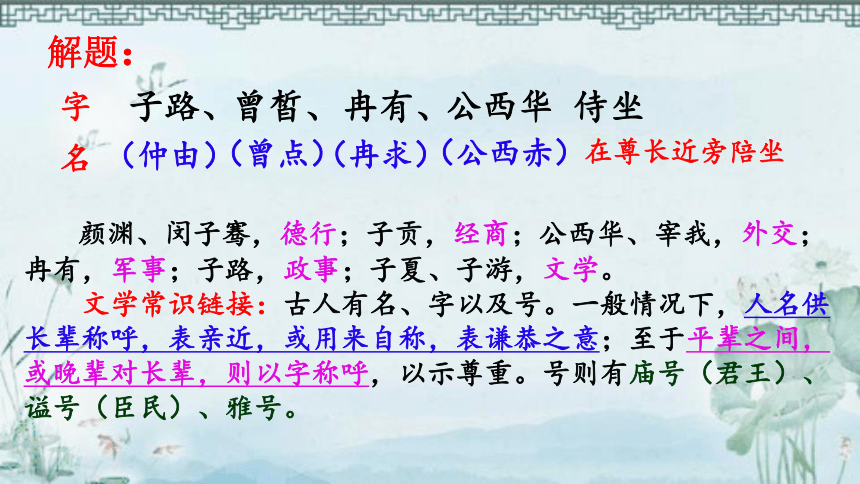

子路、

曾皙、

侍坐

(仲由)

(曾点)

(冉求)

(公西赤)

在尊长近旁陪坐

冉有、

公西华

解题:

颜渊、闵子骞,德行;子贡,经商;公西华、宰我,外交;冉有,军事;子路,政事;子夏、子游,文学。

文学常识链接:古人有名、字以及号。一般情况下,人名供长辈称呼,表亲近,或用来自称,表谦恭之意;至于平辈之间,或晚辈对长辈,则以字称呼,以示尊重。号则有庙号(君王)、谥号(臣民)、雅号。

字

名

子路、曾晳、冉有、公西华侍坐。

子曰:“以吾一日长乎尔,毋吾以也。居则曰:‘不吾知也!’如或知尔,则何以哉?”

子路率尔而对曰:“千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑;由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。”

夫子哂之。

“求,尔何如?”

对曰:“方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。”

“赤,尔何如?”

对曰:“非曰能之,愿学焉。宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。”

“点,尔何如?”

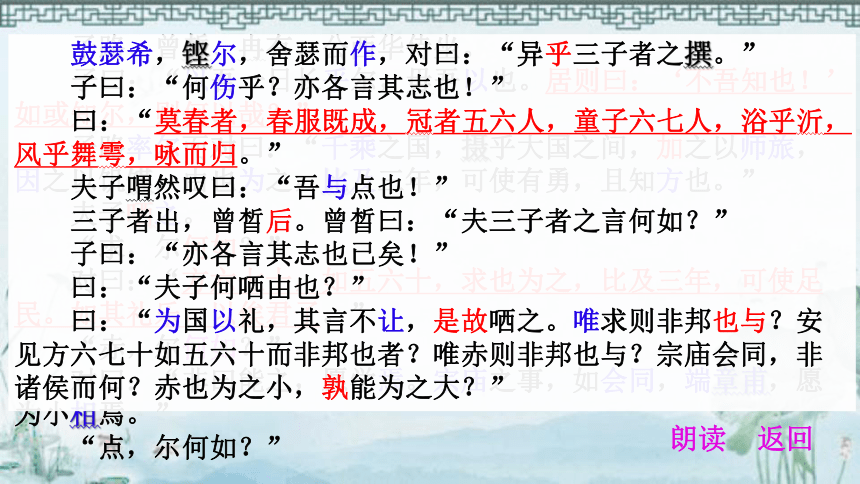

鼓瑟希,铿尔,舍瑟而作,对曰:“异乎三子者之撰。”

子曰:“何伤乎?亦各言其志也!”

曰:“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”

夫子喟然叹曰:“吾与点也!”

三子者出,曾晳后。曾晳曰:“夫三子者之言何如?”

子曰:“亦各言其志也已矣!”

曰:“夫子何哂由也?”

曰:“为国以礼,其言不让,是故哂之。唯求则非邦也与?安见方六七十如五六十而非邦也者?唯赤则非邦也与?宗庙会同,非诸侯而何?赤也为之小,孰能为之大?”

朗读

返回

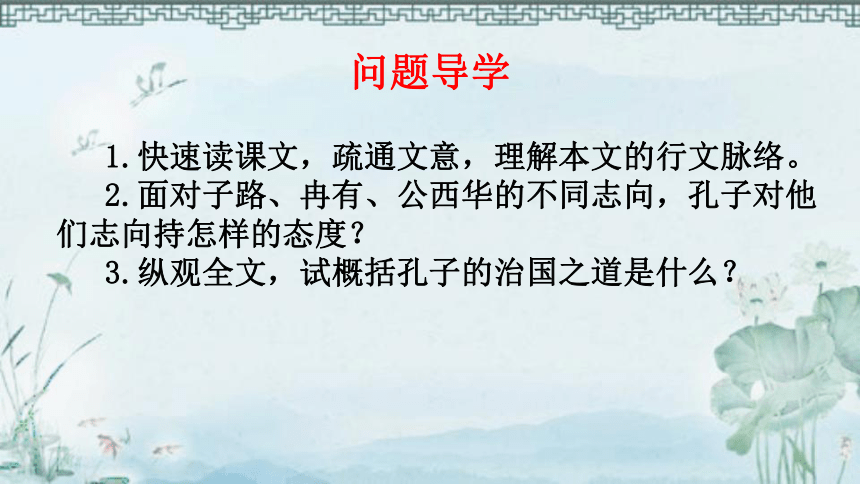

问题导学

1.快速读课文,疏通文意,理解本文的行文脉络。

2.面对子路、冉有、公西华的不同志向,孔子对他们志向持怎样的态度?

3.纵观全文,试概括孔子的治国之道是什么?

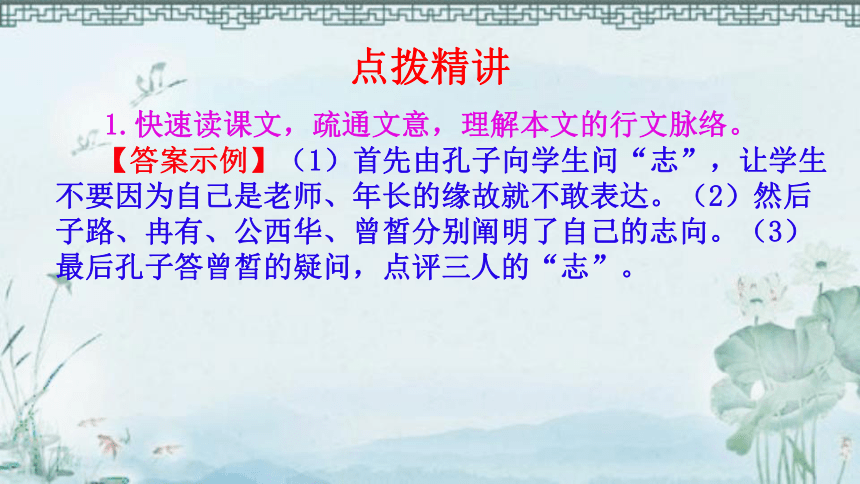

点拨精讲

1.快速读课文,疏通文意,理解本文的行文脉络。

【答案示例】(1)首先由孔子向学生问“志”,让学生不要因为自己是老师、年长的缘故就不敢表达。(2)然后子路、冉有、公西华、曾皙分别阐明了自己的志向。(3)最后孔子答曾皙的疑问,点评三人的“志”。

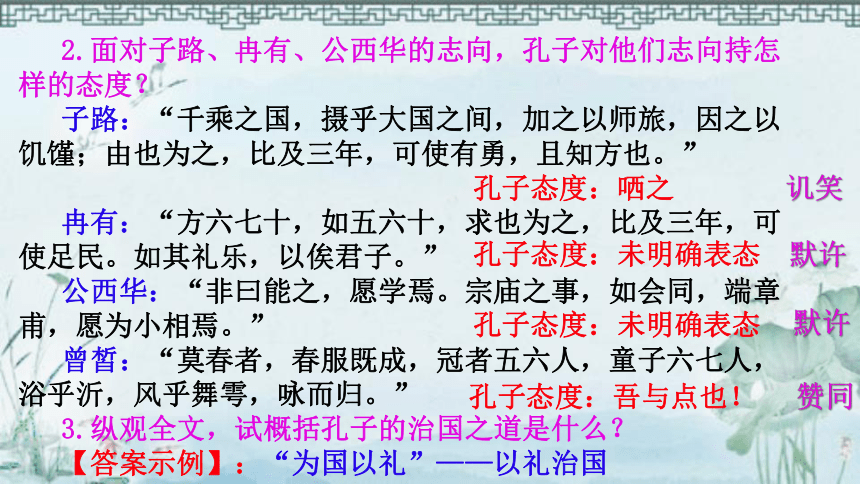

2.面对子路、冉有、公西华的志向,孔子对他们志向持怎样的态度?

子路:“千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑;由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。”

冉有:“方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。”

公西华:“非曰能之,愿学焉。宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。”

曾皙:“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”

3.纵观全文,试概括孔子的治国之道是什么?

【答案示例】:“为国以礼”——以礼治国

孔子态度:哂之

孔子态度:未明确表态

孔子态度:未明确表态

孔子态度:吾与点也!

讥笑

默许

默许

赞同

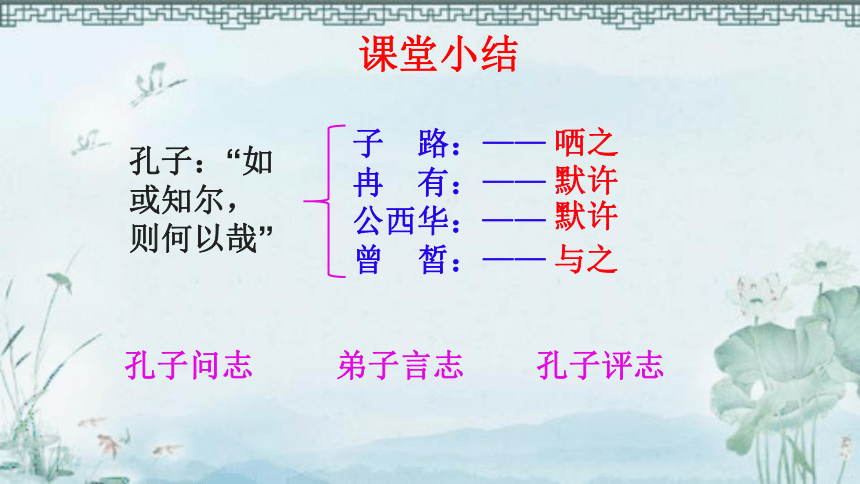

课堂小结

孔子评志

子 路:——

冉 有:——

公西华:——

曾 皙:——

孔子问志

孔子:“如或知尔,则何以哉”

弟子言志

哂之

默许

默许

与之

孔子,名 ,字 ,春秋 国陬邑(今山东省曲阜市)人, 家学派创始人,思想核心是 ,政治上主张推行 ,鼓励人们 ,即“入朝为官,出来做事”。

宋儒把《__》《__》《__》《__》合称为“四书”。

把《__》《__》《__》《__》《__》合称为“五经”。

六艺:__、__、__、__、__、__(读书人六种技艺)

丘

仲尼

鲁

儒

礼

仁政

入仕

当堂检测

大学

中庸

孟子

诗经

尚书

礼记

周易

春秋

礼

乐

射

御

书

数

论语

1.孔子嗤笑子路的根本原因是因为:“ , 。”

2.面对孔子的询问,曾皙描绘了一幅在大自然里沐浴临风美丽动人的景象:“ , 。”

3.孔子用温和自谦的话打消学生的顾虑,为他们创造一个轻松、亲切、活跃的环境。他说:“ , 。”

4.孔子最赞同曾暂的回答,从“ , ”。

5.曾皙的理想是在“莫春者,春服既成”时,与“ ,

”,然后和他们一起在大自然里沐浴临风。

6.子路表示,对一个“ , ”的国家,哪怕面临“ , ”的境地,自己只要三年就可以使百姓变勇敢并懂规矩。

为国以礼 其言不让

浴乎沂 风乎舞雩

以吾一日长乎尔 毋吾以也

子喟然叹曰 吾与点也

千乘之国 摄乎大国之间

冠者五六人

童子六七人

加之以师旅 因之以饥馑

主备课人:李卓峻

授课时间:2月16日

第二课时

2500多年前,一个明朗的早晨,或者暖春的午后,几个学生又习惯地围坐在孔子的身边,一场平常又伟大的对话开始了。说它平常,是因为这样的对话经常出现在孔子和他的学生之间;说它伟大,是因为这样的对话,几千年来一直影响着中国的政治、文化、教育和知识分子的人生。今天,让我们作一次时光“穿越”,再次重温那次伟大的对话。

学习目标

1.朗读课文,读准字音,疏通文中重点实词、虚词、文言句式,诸如比、或、方、相、俟、如、以、乎、因等。

2.理解孔子诸学生的“志”分别是什么,以及孔子对学生“志”的态度。

3.明晰孔子为什么“与点”的原因。

问题导学

1.朗读课文,疏通文中重点实词、虚词、文言句式,诸如比、或、方、相、俟、如、以、乎、因等。

2.面对子路、冉有、公西华的不同志向,孔子对他们志向持怎样的态度?

3.纵观全文,试概括孔子的治国之道是什么?

全班齐读第一节,并翻译蓝色的字及划线句子。

子路、曾晳、冉有、公西华侍坐。

子曰:“以吾一日长乎尔,毋吾以也。居则曰:‘不吾知也!’

如或知尔,则何以哉?”

因为

同“已”, 停止

比

居:平日/平时;则:总是/经常

不了解我,宾前

假如有人

用什么

参考译文:

孔子说:“因为我年纪比你们大一点(或:一两天),(你们)不要因为我就停止不说(自己的想法)。你们平日经常说:‘没有人了解我呀!’如果有人了解你们,那么你们打算怎么做呢?”

点拨精讲

十二.【以】

1.愿以十五城易璧/余以乾隆三十九年

2.(相如)以勇气闻于诸侯。

3.赵王岂以一璧之故欺秦邪?

4.余船以次俱进/以貌取人

5.夫夷以近,则游者众

6.余与四人拥火以入。

7.请立太子为王,以绝秦望

8.木欣欣以向荣,泉涓涓而始流

9.表递进。而且/更

10.以啮人,无御之者。(表条件,假如/如果)。

★拿/用/把/对/向/比/在/从

★表示凭借。凭/靠

★表因果。因为/由于

★表依据。按照/依照/根据

★表并列,并/又

★表承接,然后/于是

★表目的,用来/以致/为了

★表修饰,在动词前作状语,译为“地”,多伴随动作。

11.老臣以太后为长安君计短也/皆以美于徐公

12.齐侯以诸侯之师侵蔡/宫之奇以其族而行。

13.不骄不溢,好礼不以/固以怪之矣(通“已”,已经/停止)

14.事至此,以听天命、尽人事而已

15.逆以煎我怀(语助,调整音节)

16.★以为( )/以…为(

何以……为( )/何以/以何(

多宾语前置)。

①匈奴以为神/②以校尉从卫将军青/③铸以为金人十二/④何以面君

17.以是/是以:众人皆醉而我独醒,是以见放。

18.有以/无以:臣无祖母,无以至今日

学以致用:以吾一日长乎尔,毋吾以也

★带领

★只能/只有

★因为这/因此

★以为、认为

★有/没有……的办法

认为

把…当作/让…当/以…身份(以+官职)

为什么要……呢

凭什么/为什么/用什么

返回

三.【乎】

1.儿寒乎?欲食乎?

日食饮得无衰乎?(应当/恐怕……吧)

长铗归来乎!出无车

2.醉翁之意不在酒,在乎山水之间也

今虽死乎此,比吾乡邻之死则已后矣

吾尝疑乎是

以吾一日长乎尔

3.善哉鼓琴,巍巍乎若泰山

4.神乎其神、微乎其微

思考:以吾一日长乎尔?

★语气词,吗/呀/吧/啊/了/呢,表反问/祈使/猜测

★介词,对/向/比/在/当/从/于/自/和

句中表停顿,不译

★形容词词尾,“……的样子”、“……地”,同然/焉/甚/者

返回

十六.【则】

1.位卑则足羞,官盛则近谀

2.入则无法家拂士,出则无敌国外患

3.入则孝,出则悌

4.于其身也,则耻师焉

5.非死则徙尔

6.及诸河,则在舟中矣

7.以身作则

8.《论语》六则

9.法不则古

10.此则岳阳楼之大观也用在

11.★通假字,同“辄”,总是/常常 12.则是:只当是。 13.则则:赞叹的声音

学以致用:居则曰:‘不吾知也'/如或知尔,则何以哉?

★表承接,就/于是/接着

★表条件,假如/要是…就/那么

★表转折、让步,可是/却/虽然…但是

表并列,两个以上连用,又/和

返回

★表选择,就是/不是…就是

★表已然,已经/原来/原来是

★准则/法则

分项或自成段落的文字的条数

★效法/学习

★判断句判断词,是/就是

四十八、如★

1.王如其言,煮头,三日三夕不烂

2.许公不对,东南向而唾,伍员拜受,因如吴

3.日初出大如车盖

4.春风十里扬州路,卷上珠帘总不如。

5.洛阳亲友如相问,一片冰必在玉壶。

6.公如大夫入。

7.帝时与宠姬如幸臣逸乐无度

8.空空如也

9.如何:把……怎么办/怎么样

学以致用:如或知尔,则何以哉 ?

★动词,遵从/依照

★动词,去/往

像/好像/如同

比得上/及

★假如/如果

与/和

或/或者,表选择

★形容词词尾,……的样子/地,同“然”“焉”“甚”“者”“乎”

返回

或:

1.或长烟一空,皓月千里

2.或说处杀虎斩蛟

3.或异二者之为

4.或奖激之,恐变陛下风教

5.城上四面鼓噪,敌人必或/或失道

6.有公害而莫或除之

7.间或

★有时/有的时候

★有人/有的人

或是/或者,表列举

★倘若/假使

★同“惑”,迷惑

没有

返回

有时候/偶尓

思考:如或知尔 ?

子路、曾晳、冉有、公西华侍坐。

子曰:“以吾一日长乎尔,毋吾以也。居则曰:‘不吾知也!’

如或知尔,则何以哉?”

【译文】孔子说:“因为我年纪比你们大一点(一两天),(你们)不要因为我就停止不说(自己的想法)。你们平日经常说:‘没有人了解我呀!’如果有人了解你们,那么你们打算怎么做呢?”

思考:从这段文字中,你觉得孔子是怎样的一位老师?(4分)

【答案示例】(1)孔子是一位平易近人、理解关爱学生、循循善诱的老师。(2)他平易近人,没因为自己是老师,且年龄“一日长乎尔”,就摆架子。(3)他关心学生,给学生表达自己想法的机会,让学生“毋吾以也”。(4)他循循善诱,以“如或知尔,则何以哉”创设情境,从而水到渠成地启发学生,鼓励学生大胆表达自己。(答题思路:下定义总述+分点结合原文解析理由)。

参考译文:

子路急遽而不加考虑地回答说:“一个拥有一千辆兵车的中等国家,夹杂在大国之间,加上外国军队的侵犯,接着又遇上饥荒;如果让我仲由来治理这个国家,等到到了三年的功夫,我就可以使人人勇敢善战,而且还懂得做人的道理(一说作战主方略)。”

孔子听罢轻轻地笑了一下。

子路率尔而对曰:“千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,

因之以饥馑;由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。”

夫子哂之。

急遽而不加考虑/轻率

一千辆兵车

夹杂在

加在……上

军队

继续/接续

治理

等到到了

道理/常规(一说方略)

……的样子/地

率:

1.弘策为人宽厚率性

2.以御史大夫为百僚之率

3.汉与匈奴和亲,率不过数岁即复倍约

4.明罚以率其来者

5.越王句践率其众以朝吴

6.其不率教者常有一二/郡民莫不感率

7.余不能辨其真伪,亦不敢率发一語

学以致用:子路率尔而对?

★直爽/坦诚

★楷模/榜样/表率

★大约/大概/大都

★草率/轻率/轻易

返回

★劝导/勉励/鼓励

率领/统帅/首领

★遵行/遵循/顺从

十三.因

1.蒙故业,因遗策

2.善战者因其势而利导之/因材施教

3.因人之力而敝之,不仁

4.因宾客至蔺相如门谢罪

5.无因喜以谬赏

6.相如因持璧却立

7.于今无会因

8.盈盈蜡泪因谁泣,点点花愁为我嗔

学以致用:因之以饥馑?

★沿袭/承袭/继续/接续

★依照/根据

★依靠/凭借

通过/经由

因为/由于

★于是/就

返回

机会/缘由/机缘/偶尓

为了/为

比:

1.君子周而不比,小人比而不周

2.比至定陶,再破秦军

3.宰严限追比

4.间者岁比不登/家人失火,屋比延烧

5.天涯若比邻

6.臣比在晋,不敢直言

7.其他:比兴(打比方/比喻)/比较/对比

古代基层行政单位。五家为比

学以致用:比及三年?

★勾结/偏爱

★等到/根据

★官府追加期限办某事

★连续/连接/接近

★并列

★近来/最近

返回

及:

1.及诸河,则在舟中矣

2.及郡下,诣太守/及日中则如盘盂

3.徐公何能及君也

4.事如此,祸必及我

5.晋侯赏从亡者,介之推不言禄,禄亦弗及

6.及齐君之能用之,管子之事济也

7.及其未既济也,请击之

8.跟/同/和(今义)

学以致用:比及三年?

★追上/赶上/抓住

★到/到达

★比得上

★连累/牵连

★送达/给

★如果

返回

★趁/趁着

方:

1.太行、王屋二山,方七百里

2.行不逾方,言不失正

3.前实怨不见救,今乃知调度自有方耳

4.楚倥先生长者,性方行独

5.时人谓湛上方山涛不足,下方魏舒有余

6.方其破荆州,下江陵

7.其他:方剂/药方/方术

学以致用:可使有勇,且知方也 ?

★土地方圆

★道理/常规

★方略/方法

★方正/刚直

★比较/对比/比作/比喻

★方才/刚刚/正/正在/正好

返回

参考译文:

孔子又问:“冉求,你(的志向)是怎么样的?”

冉求回答说:“土地方圆六七十里,或者五六十里(的小国家),如果让我冉求来治理,等到三年,可以使老百姓富足起来。至于像那礼乐教化,只好来等待其他君子完成了。”

“求,尔何如?”

对曰:“方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。”

怎么样

等待

土地方圆

或者

等到到了

像

治理

参考译文:

孔子又问:“公西赤,你(的志向)是怎么样的?”

公西赤回答说:“我不敢说能胜任这些,(但我)愿意学习这些事务。像诸侯宗庙祭祀的事务,或者诸侯会盟朝见天子,我愿意穿着礼服,戴着礼帽,做一个小小的赞礼官啊。”

“赤,尔何如?”

对曰:“非曰能之,愿学焉。宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。”

怎么样

或者

代词,这些事务

会盟朝见天子

赞礼官

穿着礼服,戴着礼帽,名作动

十.焉

1.三人行,必有我师焉/祁奚告老,晋侯问嗣焉

2.杀鸡焉能用牛刀/且焉置土石/皮之不存,毛将焉附

3.惟俟夫观人风者得焉/去今之墓而葬焉,其为时止十有一月耳

4.至丹以荆卿为计,始速祸焉

5.少焉,月出于东山之上

6.于乱石间择其一二扣之,硿硿焉

学以致用:非曰能之,愿学焉 ?

★作兼词,于之/于此/于彼/之于,译:在这/在那/在他们,向/对/把他,他在,同“诸”,多为状语后置。

★作副词,译什么/怎么/哪里,同何/曷/乌/恶/其/岂/奚/安/胡

★句末语气词,啊/吧/呢/吗/呀/了

★时间词或动词后,句中表停顿

★……的样子,同然/乎/甚/者/如

★相当于“之”(常在句末),代上文的人/事,译他/他们/这些…

返回

参考译文:

孔子问:“曾点,你(的志向)是怎么样的?”

曾点将弹瑟的声音逐渐变稀疏,铿的一声,放下瑟,然后直起身子回答说:“我和他们三位的才干不同呀。”

孔子说:“那有什么妨害呢?也不过是各自谈谈自己的志向啊!”

“点,尔何如?”

鼓瑟希,铿尔,舍瑟而作,对曰:“异乎三子者之撰。”

子曰:“何伤乎?亦各言其志也!”

怎么样

与

立起来,站起身

弹奏,名作动

何妨

通“稀”,稀疏

才干/才能

参考译文:

曾点说:“暮春时节,春天的衣服已经穿上。我和五六位成年人,六七个少年,在沂水中沐浴,在舞雩台上吹吹风,然后一路唱着歌儿回来。”

孔子长叹一声说:“我赞成曾点的想法啊。”

曰:“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,

风乎舞雩,咏而归。”

夫子喟然叹曰:“吾与点也!”

……的样子

在沂水沐浴,状后

赞同

通“暮”

已经

成年男子

在舞雩台吹风,状后

四十六、然★

1. 王曰:“然。”/帝深然之/不以为然。

2.人采食之,信然/河东凶亦然

3.杂然相许/飘飘然而去

4.然不自意能先入关破秦

5.古同“燃”

6.汝言虽然,吾必取宋

学以致用:夫子喟然叹曰。 ?

★对、是,认为…对/说得好,“赞同”

★这/这样/如此

★形容词词尾,……的样子/地

但是/然而,表转折

★虽然:即使这样

返回

十五.【与】

1.陈涉尝与人佣耕/然谋臣与爪牙之士

2.较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍

3.生三人,公与之母;生二子,公与之饩

4.庞涓易与耳

5.骞叔之子与师

6.朝过而夕改,君子与之

7.无乃尔是过与

8.(六国)合从缔交,相与为一。

9.【孰与】【与……孰】:吾孰与城北徐公美

10.【孰若】【与其……孰若】:与其杀是童,孰若卖之

学以致用:吾与点也! ?

★和/跟/同/给/替

★“比/和……比较

★给予/授予

★对付

★参加/参与

返回

★赞许/同意

★句末语气词,吧/呢/吗/啊等

★结交/亲附

★跟…比,哪个更…

★哪如/与其…不如…

2.面对子路、冉有、公西华的志向,孔子对他们志向持怎样的态度?

子路:“千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑;由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。”

冉有:“方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。”

公西华:“非曰能之,愿学焉。宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。”

曾皙:“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”

3.纵观全文,试概括孔子的治国之道是什么?

【答案示例】:“为国以礼”——以礼治国

孔子态度:哂之

孔子态度:未明确表态

孔子态度:未明确表态

孔子态度:吾与点也!

讥笑

默许

默许

赞同

课堂小结

孔子评志

子 路:——

冉 有:——

公西华:——

曾 皙:——

孔子问志

孔子:“如或知尔,则何以哉”

弟子言志

哂之

默许

默许

与之

当堂检测

1.孔子通过创设情境,引导学生说出自己志向的句子是:

“ , 。”

2.文中,从言谈、动作、神态可以看出四个学生不同的性格特点。子路的性格直率,从“ ”一句可以看出,冉有比较谦虚,从他述志时说“ , 。”中可以看出,公西华更为谦虚,从“ , 。”

3.孔子认为,冉有志向也是关乎国家大事,其的观点是:“ , ”?

4.孔子认为,公西华志向也是关乎国家大事的,其的观点是:“ , ”?

5.孔子认为公西华太过谦虚,其才能可以有更大的发挥,的句子是:“ , ”?

如或知尔 则何以哉

非曰能之 愿学焉

子路率尔而对曰

如其礼乐 以俟君子

安见方六七十 如五六十而非邦也者

宗庙会同 非诸侯而何

赤也为之小 孰能为之大

6.对下列词的解释,不正确的一项是( )

A.摄乎大国之间 摄:夹,迫近 B.因之以饥馑 因:因为

C.以俟君子 俟:等待 D.鼓瑟希 鼓:弹奏

7.下列句子中“方”的解释与例句相同的一句是( )

例句:方六七十

A.有朋自远方来 B.太行王屋二山,方七百里

C.方欲行,转视积薪后,一狼洞其中 D.不以规矩,不成方圆?

8.下列句子按句式分类正确的一组是( )

①不吾知也 ②冠者五六人 ③风乎舞雩 ④加之以师旅

⑤则何以哉 ⑥尔何如 ⑦何伤乎 ⑧为国以礼

A.①④⑥⑦/②③⑤⑧ B.①⑤/②④/③⑥⑦⑧

C.①②⑤⑥/④/③⑦⑧ D.①⑤⑥⑦/②/③④⑧

①⑤⑥⑦为宾语前置;②为定语后置句;③④⑧为状语后置句。

“因”译为“接续”

B

B

D

9.下列关于文化常识的各项表述,不正确的一项是( )

A.千乘之国,指有一千辆兵车的诸侯国,春秋后期是中等国家。春秋时期,一辆兵车,配甲士3人,步卒72人,称一乘。

B.宗庙之事,指诸侯祭祀祖先的事。祭祀在古代是大事。宗庙指天子、诸侯供奉祖宗牌位的处所。

C.冠者,成年人,20岁以上的人。古时女子和男子20岁行冠礼,就是成人了。童子,少年,均指不到20岁的人。

D.小相,诸侯祭祀或会盟、朝见天子时,替国君主持赞礼和司仪的官。相分卿、大夫、士三个等级。

古时女子不行冠礼,而是15岁时,行“及笄”之礼

C

主备课人:李卓峻

授课时间:2月17日

第三课时

学习目标

1.朗读课文,疏通文中重点实词、虚词、文言句式,词类活用,诸如后、何、方、如、乎、是故等。

2.理解孔子诸学生的“志”分别是什么,以及孔子对学生“志”的态度。

3.通过诸生之“志”分析其人物形象。

4.明晰孔子为什么“哂由”“与点”的真正原因。

全班齐读第一节,并翻译蓝色、红色的字及划线句子。

三子者出,曾晳后。曾晳曰:“夫三子者之言何如?”

子曰:“亦各言其志也已矣!”

曰:“夫子何哂由也?”

曰:“为国以礼,其言不让,是故哂之。唯求则非邦也与?安

见方六七十如五六十而非邦也者?唯赤则非邦也与?宗庙会同,非

诸侯而何?赤也为之小,孰能为之大?”

点拨精讲

走在最后,形作动

怎么样

已:1.罢了;2.停止/阻止/结束/完;3.已而,不久/过了一会/罢了/

什么/怎么/哪里,同曷/其/岂/乌/恶/安/胡/奚/焉/

治理

用

谦让

因此

通“欤”

土地方圆

或者

就

难道

谁

小:小相,形作名

三子者出,曾晳后。曾晳曰:“夫三子者之言何如?”

子曰:“亦各言其志也已矣!”

曰:“夫子何哂由也?”

曰:“为国以礼,其言不让,是故哂之。唯求则非邦也与?安见方六七十如五六十而非邦也者?唯赤则非邦也与?宗庙会同,非诸侯而何?赤也为之小,孰能为之大?”

参考译文:子路、冉有、公西华三个人都出去了,曾点走在最后。

曾点问:“这三位说的话,(您觉得)怎么样?”

孔子说:“也不过是各自谈谈自己的志向罢了。”

曾点说:“您为什么笑仲由呢?”

孔子说:“用礼治理国家,他说话却不谦让,因此我笑他。难道冉求讲的就不是国家大事吗?怎么见得方圆六七十里或者五六十里讲的就不是国家大事呢?难道公西赤所讲的不是国家大事吗?宗庙祭祀,诸侯会盟和朝见天子,不是诸侯的大事又是什么呢?如果公西赤做个小小的赞礼官,那么谁能做大事呢?”

孰

1.明日,徐公来,孰视之,自以为不如

唯大王与群臣孰计议之

2.吾孰与城北徐公美 /与其杀是童,孰若卖之

人非圣贤,孰能无过

3.是可忍,孰不可忍也!

4.古同“熟”,成熟/程度深。

而五谷以时孰

思考:赤也为之小,孰能为之大? ??

返回

★缜密/仔细/周详

★谁/哪个,多“孰与”连用,译“与…比,谁更…

★什么

问题导学

1.比对子路、冉有、公西华、曾皙的志向有何异同?孔子对他们志向持怎样的态度?

2.结合所给的课外拓展材料,纵观全文,试分析孔子为何“哂由”“与点”?

千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥谨;由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。

1.子路(仲由)时51岁

志:

解析:想治理一个受大国侵略而且遭受饥荒的中等之国,并保证三年使人民勇于作战并懂得做人的道理。

有抱负、自信,侧重军事强国。

点拨精讲

方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。

2.冉有(冉求) 时31岁

志:

解析:治理一个小国,三年内使人民富足。至于礼乐教化,自己不擅长,还难办到。

有抱负、自信,又不高估自己。侧重富民,经济强国。

非曰能之,愿学焉。宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。

3.公西华(公西赤) 时20岁

志:

解析:能在诸侯举行祭祀或会盟时担任一个“小相”。

有抱负,侧重主持礼仪活动,侧重以礼治国,接待宾客。

莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。

3.曾皙(曾点) 时39岁

志:

解析:暮春时节,穿上春衣,和五六个20岁的成年人,带着六七个少年,在沂水边洗洗澡,在舞雩台上祭天求雨,吹吹风,一路唱着歌回家。

洒脱高雅、从容淡定。

人物 人物之志 同 异

子路

出仕

有抱负、自信,侧重军事强国

不仕

侧重主持礼仪活动,侧重以礼治国,接待宾客。

冉有

出仕

有抱负、自信,侧重富民,经济强国。

“千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑;比及三年,可使有勇,且知方也。”

公西华

曾皙

祭天求雨,吹吹风,一路唱歌回家。洒脱高雅、从容淡定。

“方六七十,如五六十,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。”

“非曰能之,愿学焉。宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。”

“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”

出仕

人物 人物之志 孔子 态度 孔子评志

子路

哂之

为国以礼,

其言不让

与之

唯赤则非邦也与?宗庙会同,非诸侯而何?

赤也为之小,孰能为之大?

冉有

默许

唯求则非邦也与?安见方六七十如五六十而非邦也

率尔而对:“千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑;比及三年,可使有勇,且知方也。”

公西华

曾皙

“求,尔何如?”“方六七十,如五六十,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。”

“赤,尔何如?”“非曰能之,愿学焉。宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。”

“点,尔何如?”“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”

默许

?

4.结合上下文及文学链接,思考孔子为什么“哂由”呢?

【明确】(1)孔子所哂是子路“为国以礼,其言不让” 。孔子在乎的是“礼”,子路却以“勇武”“知方”为方向,不符合孔子主张。(2)《礼记·曲礼》上说:“先生与之言则对;不与之言则趋而退。侍于君子(长者),不顾而对,非礼也。”子路在夫子未动问的情况下抢先回答,是为“失礼”。(3)“长者问,不辞让而对,非礼也。”孔子《论语·季氏》曰“言未及之而言谓之躁,言及之而不言谓之隐。” 和长者打交道,不该你说却说了叫急躁,该你说却不说叫隐匿。子路大大咧咧,欲治理“千乘之国”,相比冉求与公西华的自谦,显得自大,不够谦虚。

总之,子路错的根本,在“治国的方法” “失礼”“不让”与“躁”,故孔子“哂之”。

失礼的表现

不让的表现

卢象昇为什么会兵败?请根据文本分析。(2015年广东高考)

【答案示例1】1.清兵铁骑几万人,卢象升只有少数残兵,敌众我寡;

2.高起潜掌握关、宁的军队在鸡泽,卢象昇派遣杨廷麟前支援,高起潜没有答应请求,缺少外援;

3.战斗从上午延续到下午,炮弹发射完了,箭也没有了,弹尽箭绝。

【答案示例2】1.敌众我寡:旦日,清军骑数万环之三匝,象晟提残卒;

2.强援不至:起潜拥关、宁兵在鸡泽,象昇遣廷麟往乞援,不应;

3.弹药用尽:自辰迄未,炮尽矢穷

答题格式:1.原文翻译+概括;2.翻译概括+原文

误例1:1.敌众我寡。2.援兵没来。3.弹药用完。

误例2:1.骑数万环之三匝,象晟提残卒。2.起潜拥关、宁兵在鸡泽,象昇遣廷麟往乞援,不应。3.自辰迄未,炮尽矢穷

苏子愀然,正襟危坐,而问客曰:“何为其然也?”客曰:“‘月明星稀,乌鹊南飞’,此非曹孟德之诗乎?西望夏口,东望武昌,山川相缪,郁乎苍苍,此非孟德之困于周郎者乎?方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉?况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿,驾一叶之扁舟, 举匏尊以相属。寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。挟飞仙以遨游,抱明月而长终。知不可乎骤得,托遗响于悲风。”

景色正好,友人作陪,“客人”为什么“悲”?悲的原因是什么?(4分)

答题格式:1.原文相关句子翻译+概括;2.翻译概括+原文相关句子

【答案示例1】(1)悲古代横槊赋诗、一世英雄曹操般的英雄不在,自己只能在江边打鱼砍柴,功业落空;(2)羡慕长江等自然的永恒,悲自己人生如蜉蝣般短暂;(3)悲无自己法挟飞仙遨游、与明月同寿长终,理想不能实现。

【答案示例2】(1)悲英雄不在,自己功业成空:酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉?吾与子渔樵于江渚之上(2)悲叹自己生命短暂渺小:渺沧海之一粟,哀吾生之须臾,羡长江之无穷;(3)悲理想不能实现:挟飞仙以遨游,抱明月而长终。知不可乎骤得。

返回

人物 人物之志 孔子 态度 孔子评志

子路

哂之

为国以礼,

其言不让

与之

唯赤则非邦也与?宗庙会同,非诸侯而何?

赤也为之小,孰能为之大?

冉有

默许

唯求则非邦也与?安见方六七十如五六十而非邦也

率尔而对:“千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑;比及三年,可使有勇,且知方也。”

公西华

曾皙

“求,尔何如?”“方六七十,如五六十,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。”

“赤,尔何如?”“非曰能之,愿学焉。宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。”

“点,尔何如?”“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”

默许

?

《礼记·曲礼》(节选)

(1)侍坐于先生,先生问焉,终则对。

(2)遭先生于道,趋而进,正立拱手。先生与之言则对;不与之言则趋而退。

(3)侍于君子(长者),不顾而对,非礼也。

(4)长者问,不辞让而对,非礼也。

孔子言行:

(1)《论语·季氏》:言未及之而言谓之躁,言及之而不言谓之隐。(和长者说话,不该你说却说了叫急躁,该你说却不说叫隐匿)

(2)道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格(用政令来教导百姓,用刑法来整顿他们,老百姓只求免于受刑罚,却没有廉耻之心;用道德引导百姓,用礼制去同化他们,百姓不仅会有羞耻之心,且有高品质与行为标准,有归服之心。)

返回

3.曾皙的志有何特点?结合课外链接,分析孔子为何“与点”?

【明确】①曾皙用是富有诗意的语言,描绘了一个春光明媚、惠风和畅、老少自得其乐的美好生活景象、一幅“太平盛世”图,图中的景象社会安定、经济稳定、天下太平,曾皙所表达的这种田园牧歌式的生活,也是孔子所期望的境界,孔子终其一生,都在极力促成以周礼为代表的小康社会的实现。②曾皙的太平盛世图景,是社会清明、风俗醇美、逍遥自在的景象,贤能在位,百姓各得其所,上下尊卑,秩序井然,社会和谐。士大夫不必穿梭于各诸侯国之间奔走游说、疲于奔命,可以沐浴在明媚的春光中歌咏弹唱。③与孔子的“仁政”“礼治教化”相符,这是孔子追求了一辈子的、一种文明高度发达的、以礼治国和施行德政的大同社会景象。④表达了曾皙淡泊宁静的心态,也表达了孔子以礼乐治国的崇高境界。表面上虽与政治为国无关,但描述的是“理想社会”的缩影,表示曾皙亦有欲实现大同社会的理想,集中而形象地体现了儒家政治理想。故而孔子与点。

【明确】从消极方面理解,曾皙“不仕”,主张游山玩水、消极避世,符合孔子“道不行,乘桴浮于海”的主张,因此“与点”。 (1)纵观孔子的一生,积极救世是其思想的主导。他为推行自己的政治主张周游列国,但不为各国君王接纳,被“斥乎齐,逐乎宋卫,困于陈蔡之间”,由于到处碰壁,他也流露出消极情绪,特别是晚年回鲁国后避世的思想很突出。“鲁终不能用孔子,孔子亦不求仕。”子曰:“吾道穷矣……”,这些都是孔子思想中消极的一面。曾皙的话语中不求仕进之意,与孔子的心境相合,暗合他理想难以实现的哀伤。

。(2)孔子认为治国要靠“礼”教化百姓,但子路只追求让民众变得勇敢、守规矩,其表现也缺乏谦让品质。子路、冉有、公西华三个人的立足点都在于邦国,他们都是为统治者做事,——而曾皙,却真正为百姓考虑。表面来看,曾皙说自己只是想在暮春时节,大家穿上“春装”,和五六“冠者”,六七“童子”,一同去“风乎舞雩”——求雨,为了让百姓丰收。曾皙的志向才是最大的,也是最为符合儒家观念的。

3.曾皙的志有何特点?结合课外链接,分析孔子为何“与点”?

孔子言行:

(1)大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦,故人不独亲其亲,不独子其子;使老有所终,壮有所用,幼有所长,鳏寡孤独废疾者皆有所养。男有分,女有归。

(2)货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同。

(3)子曰:“智者乐[yào]水,仁者乐山;智者动,仁者静;智者乐,仁者寿。”

(5)孔子“斥乎齐,逐乎宋卫,困于陈蔡之间”,藜羹不斟,七日不尝粒。《史记·孔子世家》:“鲁终不能用孔子,孔子亦不求仕。”(孔子)曰:“吾道穷矣……”“道不行,乘桴浮于海”。)

(6)子曰:贤者辟世,其次辟地,其次辟色,其次辟言。(贤人逃避恶浊乱世;其次离开一个不开化的环境;再其次如躲不开,参与其中,就要注意态度,言行谨慎,避免牢骚,祸从口出,别人态度不好、开口说坏话了就要懂的避开。)

返回

返回

4.概括本文的行文脉络。

(1)首先由孔子向学生问“志”,让学生不要因为自己是老师、年长的缘故就不敢表达。(2)然后子路、冉有、公西华、曾皙分别阐明了自己的志向。(3)最后孔子答曾皙的疑问,点评三人的“志”。

思考:四位弟子的话,可以调换顺序吗?

不能调换。这番“侍坐”谈论仿佛就是层层递进的展示,呈现了孔子礼乐治国的思想与愿景。

子路:有勇;知方

冉有:足民

公西华:礼乐

曾皙:礼乐治世

课堂小结

孔子评志

子 路:——

冉 有:——

公西华:——

曾 皙:——

孔子问志

孔子:“如或知尔,则何以哉”

弟子言志

哂之

默许

默许

与之

当堂检测

1.面对孔子的问志,公西华表示:在宗庙祭祀、诸侯会盟这方面,他的志向是“ , 。”

2.曾皙描绘了一幅在大自然里沐浴临风,一路酣歌的美丽动人景象是在沂水中沐浴后,“ , 。”

3.子路表达自己的志向,是想通过军事强国来达到百姓“ , ”的效果。

4.曾皙的理想社会是在“ , ”情况下,成年人带几个孩子自由自在的生活在和谐的社会里。

5.孔子引导曾暂不要有顾虑,说出自己的理想,因为每个人只是说说各种的志向的句子是:“ ? ”。

端章甫 愿为小相焉

风乎舞雩 咏而归

可使有勇 且知方也

莫春者 春服既成

何伤乎 亦各言其志也已矣

6.对下列词的解释,不正确的一项是( )

A.摄乎大国之间 摄:夹,迫近 B.因之以师旅 因:因为

C.以俟君子 俟:等待 D.鼓瑟希 鼓:弹奏

7.下列句子中“方”的解释与例句相同的一句是( )

例句:方六七十

A.有朋自远方来 B.太行王屋二山,方七百里

C.方欲行,转视积薪后,一狼洞其中 D.不以规矩,不成方圆?

8.下列句子按句式分类正确的一组是( )

①不吾知也 ②冠者五六人 ③风乎舞雩 ④加之以师旅

⑤则何以哉 ⑥尔何如 ⑦何伤乎 ⑧为国以礼

A.①④⑥⑦/②③⑤⑧ B.①⑤/②④/③⑥⑦⑧

C.①②⑤⑥/④/③⑦⑧ D.①⑤⑥⑦/②/③④⑧

①⑤⑥⑦为宾语前置;②为定语后置句;③④⑧为状语后置句。

“因”译为“接着”

B

B

D

9.下列关于文化常识的各项表述,不正确的一项是( )

A.千乘之国,指有一千辆兵车的诸侯国,春秋后期是中等国家。春秋时期,一辆兵车,配甲士3人,步卒72人,称一乘。

B.宗庙之事,指诸侯祭祀祖先的事。祭祀在古代是大事。宗庙指天子、诸侯供奉祖宗牌位的处所。

C.冠者,成年人,20岁以上的人。古时女子和男子20岁行冠礼,就是成人了。童子,少年,均指不到20岁的人。

D.小相,诸侯祭祀或会盟、朝见天子时,替国君主持赞礼和司仪的官。相分卿、大夫、士三个等级。

古时女子不行冠礼,而是15岁时,行“及笄”之礼

C

如:

(1)如或知尔,则何以哉?

(2)如其礼乐,以俟君子。

(3)宗庙之事,如会同。

(4)方六七十,如五六十。

尔:

(1)以吾一日长乎尔

(2)子路率尔而对曰

(3)鼓瑟希,铿尔

(4)尔何如

10.一词多义

如果

至于

或者

或者

你们,代词

…的样子,形容词词尾

…的样子,形容词词尾

你

比

在

和、跟

到、在

语气词 表反问“呢”

乎:

(1)以吾一日长乎尔

(2)摄乎大国之间

(3)异乎三子者之撰

(4)浴乎沂,风乎舞雩

(5)何伤乎

以:

(1)以吾一日长乎尔

(2)毋吾以也

(3)则何以哉

(4)加之以师旅

(5)以俟君子

介词,因为

动词,通“已”,停止

动词,做、用

介词,用

连词,来

(1)名词活用为动词

(1)宗庙之事,如会同,端章甫

(2)鼓瑟希,铿尔

(3)三子者出,曾皙后

(4)浴乎沂,风乎舞雩

(2)形容词活用为名词、动词

(1)可使有勇,且知方也

(2)赤也为之小,

孰能为之大?

(3)比及三年,可使足民

穿着礼服,戴着礼帽。

弹奏

走在后面

吹风,乘凉

11.词类活用

勇气/道理、是非标准,形作名

小相

变富足

大的事情

(1)不吾知也

(2)毋吾以也

(3)则何以哉

古代汉语的疑问句中,疑问代词作宾语,宾语前置。

古代汉语的否定句中,代词作宾语,宾语前置。

12.文言文句式

(1)宾语前置

13.状语后置句

(1)浴乎沂,风乎舞雩。

(4)为国以礼

(2)以吾一日长乎尔

(3)异乎三子者之撰。

3、省略句

(1)可使有勇,且知方也。

(2)毋吾以也。

译文:可以使(他们)都有勇气,并且懂得做人的道理。

译文:(你们)不要认为我(年纪大一点就不说了)。

孔子问志:温和自谦 教学民主

侍 坐

四 子 述 志

子 路 重强国 轻率急躁

冉 有 重富民 谦虚谨慎

公西华 重礼治 委婉曲致

曾 皙 重教化 高雅宁静

孔子评志:循循善诱 因材施教

板书设计

“宁为太平犬,莫作乱世民。”春秋之末,天下大乱,身为万世宗师,他不能不去思考百姓的疾苦。否则,他以“仁”为本的思想就无从得以体现。

而曾皙讲的这个境界,就应是社会安定、国家自主、经济稳定、天下太平,每个人都享受了真、善、美的人生,这就是孔子的自由民主—— 一个大同世界的理想。

课外拓展:孔子的“志”

孔子的政治思想

1、孔子主张礼治,反对法治。

2、礼制上,维护等级制度的正名思想。主张““君君,臣臣,父父,子子”的制度。

3、在伦理方面,孔子主张“仁”。

4、在哲学上,孔子主张天命观。

5、在教育上,孔子主张“有教无类”“因材施教”和“学而不厌、诲人不倦”的精神。

6、在品德上,他主张“宽、耻、信、敏、惠、温、良、恭、俭、让”等。

7、克己复礼。儒家指约束自己,使每件事都归于“礼”。 主张“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”

“以吾一日长乎尔,毋吾以也。/ 居则曰:‘不吾知也。’

如或知尔,则何以哉 ”

1.这段话,首先解除了学生的思想顾虑,给学生创造了说真话的条件,创造了一个轻松、亲切、活跃的环境,从而鼓励学生敢于发表意见,大胆地谈个人的理想。温和自谦、不摆架子

“以吾一日长乎尔,毋吾以也。/居则曰:‘不吾知也。’

如或知尔,则何以哉 ”

2.引用学生日常好说的牢骚话,指出他的学生平时认为人们不了解自己,所以感到无所作为,表明了解学生、关爱学生。

3.而后假设了一种情况:有人了解你们,你们怎么办?从而水到渠成地启发学生谈出自己的想法。和蔼可亲、平易近人、循循善诱。

4.学生述志后,孔子进行总结,他高屋建瓴地将他们的发言归类,上升到与治国有关的高度,肯定优点,指出了不足,很有指导意义。评价得体。

仲由(前542年—前480年)

字子路,又字季路,鲁国卞人。“孔门十哲”“二十四孝”“孔门七十二贤”之一,受儒家祭祀。

仲由性情刚直,好勇尚武。子路对自己的老师忠心耿耿,孔子非常倚重子路,他说“道不行,乘桴浮于海。从我者其由与” (《论语·公治长》),他说“野哉,由也”(《论语·子路》),认为子路偏鲁莽。子路不是很爱做学问,孔子认为子路在学问上“升堂矣,未入于室也”。”

子路曾对孔子无礼,孔子对他启发诱导,设礼以教,子路接受孔子的劝导,请为弟子,跟随孔子周游列国,做孔子的侍卫。后做卫国大夫孔悝的蒲邑宰,以政事见称,为人伉直,好勇力,任内开挖沟渠,救穷济贫,政绩突出,辖域大治。鲁哀公15年,卫国内乱,子路临危不惧,冒死冲进国都救援孔悝,混战中被击杀,结缨遇难,儿子、弟子依次去世,孔子精神世界彻底倒塌,悲伤过度不久去世。

冉求。

字子有,通称“冉有”,尊称“冉子”,鲁国人。春秋末年著名学者、孔子门徒。孔门七十二贤之一,受儒教祭祀。

以政事见称,多才多艺,曾担任季氏宰臣。前484年率军抵抗入侵齐军,身先士卒,以步兵执长矛的突击战术取得胜利,趁机说服季康子迎回在外流亡十四年的孔子。帮助季氏进行田赋改革,聚敛财富,受到孔子的严厉批评。《孟子》对此事有过记载:“求也,为季氏宰,无能改于其德,而赋粟倍他日。孔子曰:‘求,非吾徒也,小子鸣鼓而攻之可也。’”

冉求是孔子的最得意的门生之一,在孔子的教导下逐渐向仁德靠拢,其性情也因此而逐渐完善。

公西赤

字子华,又称公西华,今河南濮阳人,鲁国学者、孔子弟子,孔门七十二贤之一。唐玄宗尊之为“邵伯”,宋真宗加封为“巨野侯”。明嘉靖九年改称“先贤公西子”。

公西赤有非常优秀的外交才能。孟武伯曾经向孔子问起公西赤,孔子回答说:“赤也,束带立于朝,可与宾客言也。不知其仁也。”公西赤曾经为孔子出使齐国。

曾点

字皙,春秋时期鲁国南武城人,孔子弟子,孔门七十二贤之一,是孔子30多岁第一批授徒时收的弟子。与其子曾参同师孔子,曾经自言志向,孔子颇为赞赏。

其子曾参参与编制了《论语》《大学》《孝经》《曾子十篇》等作品。被尊称为“曾子”。曾子在儒学发展史上占有重要的地位,后世尊为“宗圣”。

子贡(公元前520年-公元前456年)

复姓端木,名赐,字子贡。儒商鼻祖,春秋末年卫国黎(今河南省鹤壁市浚县)人。孔子的得意门生,儒家杰出代表,孔门十哲之一,善于雄辩,且有干济才,办事通达,曾任鲁国、卫国的丞相。还善于经商,是孔子弟子中的首富。

这个故事告诉我们:

示例一:真才实学不是靠衣着来装扮的,形式不能取代实质。 示例二:一种思想、学说或职业吃香与流行后,就会有人弄虚作假,附庸风雅,借以谋取私利。 示例三:当权者应有明辨真伪的眼光,不能只满足于表面繁荣。

1998年1月,全世界诺贝尔获得者集会巴黎时曾宣言:如果人类想要在21世纪继续生存下去,必须回头到2500年前,去吸取中国孔子的智慧。宋朝宰相赵普说:“半部《论语》治天下。”《论语》作为一部孔子的代表作,历来倍受赞誉。初中时我们就学过不少《论语》的名句,诸如:

“学而不思则罔,思而不学则殆。”

“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”

“士不可以不弘毅,任重而道远。”

《论语》是一部孔子的言行及其与学生的对话录,饱含孔子的智慧。今天我们要学的课文,但是孔子与学生的一场著名对话,一个永远的经典情境,一个让人回味无穷的教育故事。

主备课人:李卓峻

授课时间:2月15日

学习目标

1.了解孔子、《论语》、孔子的主要思想。

2.朗读课文,读准字音,疏通文意。

3.通过此文理解孔子的政治主张。

关于《论语》

“论”:编纂;“语”:语言。“论语”就是语言的编纂、语录体散文集,是孔子的门人和再传弟子所辑录的孔子的言行录,全面反映了孔子的哲学、政治、文化和教育思想,是关于儒家思想的重要著作。

包括《学而》《为政》《八佾》《里仁》等共20篇,每篇又分若干章,不相连属;言简意丰,精警诫人。在记言同时,传达了人物的神情态度,反映了人物的性格特点。

宋儒把《论语》和《__》《__》《__》合称为“四书”。

把《__》《__》《__》《__》《__》合称为“五经”。

六艺:礼、乐、射、御、书、数(读书人必须学习的六种技艺)

大学

中庸

孟子

诗经

尚书

礼记

周易

春秋

孔子,名 ,字 ,春秋 国陬邑(今山东省曲阜市)人, 家学派创始人,思想核心是 ,政治上主张推行 ,鼓励人们 ,即“入朝为官,出来做事”。 中国著名的思想家、教育家、政治家,与弟子周游列国十四年,晚年修订六经(也作“六艺”),即《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》。被联合国教科文组织评为“世界十大文化名人”之首。

作者简介

朱熹在《朱子语类》评价他:“天不生仲尼,万古如长夜。”

丘

仲尼

鲁

儒

礼

仁政

入仕

1.听读课文,读准字音。

论语 曾皙 冉 毋

摄 饥馑 比及 哂

俟 章甫 小相 铿尔

撰 沂 舞雩 冠者

喟然

lún

jǐn

xī

shěn

yú

xiàng

yí

guàn

sì

zhuàn

shè

kēng

kuì

bì

wú

rǎn

fǔ

子路、

曾皙、

侍坐

(仲由)

(曾点)

(冉求)

(公西赤)

在尊长近旁陪坐

冉有、

公西华

解题:

颜渊、闵子骞,德行;子贡,经商;公西华、宰我,外交;冉有,军事;子路,政事;子夏、子游,文学。

文学常识链接:古人有名、字以及号。一般情况下,人名供长辈称呼,表亲近,或用来自称,表谦恭之意;至于平辈之间,或晚辈对长辈,则以字称呼,以示尊重。号则有庙号(君王)、谥号(臣民)、雅号。

字

名

子路、曾晳、冉有、公西华侍坐。

子曰:“以吾一日长乎尔,毋吾以也。居则曰:‘不吾知也!’如或知尔,则何以哉?”

子路率尔而对曰:“千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑;由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。”

夫子哂之。

“求,尔何如?”

对曰:“方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。”

“赤,尔何如?”

对曰:“非曰能之,愿学焉。宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。”

“点,尔何如?”

鼓瑟希,铿尔,舍瑟而作,对曰:“异乎三子者之撰。”

子曰:“何伤乎?亦各言其志也!”

曰:“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”

夫子喟然叹曰:“吾与点也!”

三子者出,曾晳后。曾晳曰:“夫三子者之言何如?”

子曰:“亦各言其志也已矣!”

曰:“夫子何哂由也?”

曰:“为国以礼,其言不让,是故哂之。唯求则非邦也与?安见方六七十如五六十而非邦也者?唯赤则非邦也与?宗庙会同,非诸侯而何?赤也为之小,孰能为之大?”

朗读

返回

问题导学

1.快速读课文,疏通文意,理解本文的行文脉络。

2.面对子路、冉有、公西华的不同志向,孔子对他们志向持怎样的态度?

3.纵观全文,试概括孔子的治国之道是什么?

点拨精讲

1.快速读课文,疏通文意,理解本文的行文脉络。

【答案示例】(1)首先由孔子向学生问“志”,让学生不要因为自己是老师、年长的缘故就不敢表达。(2)然后子路、冉有、公西华、曾皙分别阐明了自己的志向。(3)最后孔子答曾皙的疑问,点评三人的“志”。

2.面对子路、冉有、公西华的志向,孔子对他们志向持怎样的态度?

子路:“千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑;由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。”

冉有:“方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。”

公西华:“非曰能之,愿学焉。宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。”

曾皙:“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”

3.纵观全文,试概括孔子的治国之道是什么?

【答案示例】:“为国以礼”——以礼治国

孔子态度:哂之

孔子态度:未明确表态

孔子态度:未明确表态

孔子态度:吾与点也!

讥笑

默许

默许

赞同

课堂小结

孔子评志

子 路:——

冉 有:——

公西华:——

曾 皙:——

孔子问志

孔子:“如或知尔,则何以哉”

弟子言志

哂之

默许

默许

与之

孔子,名 ,字 ,春秋 国陬邑(今山东省曲阜市)人, 家学派创始人,思想核心是 ,政治上主张推行 ,鼓励人们 ,即“入朝为官,出来做事”。

宋儒把《__》《__》《__》《__》合称为“四书”。

把《__》《__》《__》《__》《__》合称为“五经”。

六艺:__、__、__、__、__、__(读书人六种技艺)

丘

仲尼

鲁

儒

礼

仁政

入仕

当堂检测

大学

中庸

孟子

诗经

尚书

礼记

周易

春秋

礼

乐

射

御

书

数

论语

1.孔子嗤笑子路的根本原因是因为:“ , 。”

2.面对孔子的询问,曾皙描绘了一幅在大自然里沐浴临风美丽动人的景象:“ , 。”

3.孔子用温和自谦的话打消学生的顾虑,为他们创造一个轻松、亲切、活跃的环境。他说:“ , 。”

4.孔子最赞同曾暂的回答,从“ , ”。

5.曾皙的理想是在“莫春者,春服既成”时,与“ ,

”,然后和他们一起在大自然里沐浴临风。

6.子路表示,对一个“ , ”的国家,哪怕面临“ , ”的境地,自己只要三年就可以使百姓变勇敢并懂规矩。

为国以礼 其言不让

浴乎沂 风乎舞雩

以吾一日长乎尔 毋吾以也

子喟然叹曰 吾与点也

千乘之国 摄乎大国之间

冠者五六人

童子六七人

加之以师旅 因之以饥馑

主备课人:李卓峻

授课时间:2月16日

第二课时

2500多年前,一个明朗的早晨,或者暖春的午后,几个学生又习惯地围坐在孔子的身边,一场平常又伟大的对话开始了。说它平常,是因为这样的对话经常出现在孔子和他的学生之间;说它伟大,是因为这样的对话,几千年来一直影响着中国的政治、文化、教育和知识分子的人生。今天,让我们作一次时光“穿越”,再次重温那次伟大的对话。

学习目标

1.朗读课文,读准字音,疏通文中重点实词、虚词、文言句式,诸如比、或、方、相、俟、如、以、乎、因等。

2.理解孔子诸学生的“志”分别是什么,以及孔子对学生“志”的态度。

3.明晰孔子为什么“与点”的原因。

问题导学

1.朗读课文,疏通文中重点实词、虚词、文言句式,诸如比、或、方、相、俟、如、以、乎、因等。

2.面对子路、冉有、公西华的不同志向,孔子对他们志向持怎样的态度?

3.纵观全文,试概括孔子的治国之道是什么?

全班齐读第一节,并翻译蓝色的字及划线句子。

子路、曾晳、冉有、公西华侍坐。

子曰:“以吾一日长乎尔,毋吾以也。居则曰:‘不吾知也!’

如或知尔,则何以哉?”

因为

同“已”, 停止

比

居:平日/平时;则:总是/经常

不了解我,宾前

假如有人

用什么

参考译文:

孔子说:“因为我年纪比你们大一点(或:一两天),(你们)不要因为我就停止不说(自己的想法)。你们平日经常说:‘没有人了解我呀!’如果有人了解你们,那么你们打算怎么做呢?”

点拨精讲

十二.【以】

1.愿以十五城易璧/余以乾隆三十九年

2.(相如)以勇气闻于诸侯。

3.赵王岂以一璧之故欺秦邪?

4.余船以次俱进/以貌取人

5.夫夷以近,则游者众

6.余与四人拥火以入。

7.请立太子为王,以绝秦望

8.木欣欣以向荣,泉涓涓而始流

9.表递进。而且/更

10.以啮人,无御之者。(表条件,假如/如果)。

★拿/用/把/对/向/比/在/从

★表示凭借。凭/靠

★表因果。因为/由于

★表依据。按照/依照/根据

★表并列,并/又

★表承接,然后/于是

★表目的,用来/以致/为了

★表修饰,在动词前作状语,译为“地”,多伴随动作。

11.老臣以太后为长安君计短也/皆以美于徐公

12.齐侯以诸侯之师侵蔡/宫之奇以其族而行。

13.不骄不溢,好礼不以/固以怪之矣(通“已”,已经/停止)

14.事至此,以听天命、尽人事而已

15.逆以煎我怀(语助,调整音节)

16.★以为( )/以…为(

何以……为( )/何以/以何(

多宾语前置)。

①匈奴以为神/②以校尉从卫将军青/③铸以为金人十二/④何以面君

17.以是/是以:众人皆醉而我独醒,是以见放。

18.有以/无以:臣无祖母,无以至今日

学以致用:以吾一日长乎尔,毋吾以也

★带领

★只能/只有

★因为这/因此

★以为、认为

★有/没有……的办法

认为

把…当作/让…当/以…身份(以+官职)

为什么要……呢

凭什么/为什么/用什么

返回

三.【乎】

1.儿寒乎?欲食乎?

日食饮得无衰乎?(应当/恐怕……吧)

长铗归来乎!出无车

2.醉翁之意不在酒,在乎山水之间也

今虽死乎此,比吾乡邻之死则已后矣

吾尝疑乎是

以吾一日长乎尔

3.善哉鼓琴,巍巍乎若泰山

4.神乎其神、微乎其微

思考:以吾一日长乎尔?

★语气词,吗/呀/吧/啊/了/呢,表反问/祈使/猜测

★介词,对/向/比/在/当/从/于/自/和

句中表停顿,不译

★形容词词尾,“……的样子”、“……地”,同然/焉/甚/者

返回

十六.【则】

1.位卑则足羞,官盛则近谀

2.入则无法家拂士,出则无敌国外患

3.入则孝,出则悌

4.于其身也,则耻师焉

5.非死则徙尔

6.及诸河,则在舟中矣

7.以身作则

8.《论语》六则

9.法不则古

10.此则岳阳楼之大观也用在

11.★通假字,同“辄”,总是/常常 12.则是:只当是。 13.则则:赞叹的声音

学以致用:居则曰:‘不吾知也'/如或知尔,则何以哉?

★表承接,就/于是/接着

★表条件,假如/要是…就/那么

★表转折、让步,可是/却/虽然…但是

表并列,两个以上连用,又/和

返回

★表选择,就是/不是…就是

★表已然,已经/原来/原来是

★准则/法则

分项或自成段落的文字的条数

★效法/学习

★判断句判断词,是/就是

四十八、如★

1.王如其言,煮头,三日三夕不烂

2.许公不对,东南向而唾,伍员拜受,因如吴

3.日初出大如车盖

4.春风十里扬州路,卷上珠帘总不如。

5.洛阳亲友如相问,一片冰必在玉壶。

6.公如大夫入。

7.帝时与宠姬如幸臣逸乐无度

8.空空如也

9.如何:把……怎么办/怎么样

学以致用:如或知尔,则何以哉 ?

★动词,遵从/依照

★动词,去/往

像/好像/如同

比得上/及

★假如/如果

与/和

或/或者,表选择

★形容词词尾,……的样子/地,同“然”“焉”“甚”“者”“乎”

返回

或:

1.或长烟一空,皓月千里

2.或说处杀虎斩蛟

3.或异二者之为

4.或奖激之,恐变陛下风教

5.城上四面鼓噪,敌人必或/或失道

6.有公害而莫或除之

7.间或

★有时/有的时候

★有人/有的人

或是/或者,表列举

★倘若/假使

★同“惑”,迷惑

没有

返回

有时候/偶尓

思考:如或知尔 ?

子路、曾晳、冉有、公西华侍坐。

子曰:“以吾一日长乎尔,毋吾以也。居则曰:‘不吾知也!’

如或知尔,则何以哉?”

【译文】孔子说:“因为我年纪比你们大一点(一两天),(你们)不要因为我就停止不说(自己的想法)。你们平日经常说:‘没有人了解我呀!’如果有人了解你们,那么你们打算怎么做呢?”

思考:从这段文字中,你觉得孔子是怎样的一位老师?(4分)

【答案示例】(1)孔子是一位平易近人、理解关爱学生、循循善诱的老师。(2)他平易近人,没因为自己是老师,且年龄“一日长乎尔”,就摆架子。(3)他关心学生,给学生表达自己想法的机会,让学生“毋吾以也”。(4)他循循善诱,以“如或知尔,则何以哉”创设情境,从而水到渠成地启发学生,鼓励学生大胆表达自己。(答题思路:下定义总述+分点结合原文解析理由)。

参考译文:

子路急遽而不加考虑地回答说:“一个拥有一千辆兵车的中等国家,夹杂在大国之间,加上外国军队的侵犯,接着又遇上饥荒;如果让我仲由来治理这个国家,等到到了三年的功夫,我就可以使人人勇敢善战,而且还懂得做人的道理(一说作战主方略)。”

孔子听罢轻轻地笑了一下。

子路率尔而对曰:“千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,

因之以饥馑;由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。”

夫子哂之。

急遽而不加考虑/轻率

一千辆兵车

夹杂在

加在……上

军队

继续/接续

治理

等到到了

道理/常规(一说方略)

……的样子/地

率:

1.弘策为人宽厚率性

2.以御史大夫为百僚之率

3.汉与匈奴和亲,率不过数岁即复倍约

4.明罚以率其来者

5.越王句践率其众以朝吴

6.其不率教者常有一二/郡民莫不感率

7.余不能辨其真伪,亦不敢率发一語

学以致用:子路率尔而对?

★直爽/坦诚

★楷模/榜样/表率

★大约/大概/大都

★草率/轻率/轻易

返回

★劝导/勉励/鼓励

率领/统帅/首领

★遵行/遵循/顺从

十三.因

1.蒙故业,因遗策

2.善战者因其势而利导之/因材施教

3.因人之力而敝之,不仁

4.因宾客至蔺相如门谢罪

5.无因喜以谬赏

6.相如因持璧却立

7.于今无会因

8.盈盈蜡泪因谁泣,点点花愁为我嗔

学以致用:因之以饥馑?

★沿袭/承袭/继续/接续

★依照/根据

★依靠/凭借

通过/经由

因为/由于

★于是/就

返回

机会/缘由/机缘/偶尓

为了/为

比:

1.君子周而不比,小人比而不周

2.比至定陶,再破秦军

3.宰严限追比

4.间者岁比不登/家人失火,屋比延烧

5.天涯若比邻

6.臣比在晋,不敢直言

7.其他:比兴(打比方/比喻)/比较/对比

古代基层行政单位。五家为比

学以致用:比及三年?

★勾结/偏爱

★等到/根据

★官府追加期限办某事

★连续/连接/接近

★并列

★近来/最近

返回

及:

1.及诸河,则在舟中矣

2.及郡下,诣太守/及日中则如盘盂

3.徐公何能及君也

4.事如此,祸必及我

5.晋侯赏从亡者,介之推不言禄,禄亦弗及

6.及齐君之能用之,管子之事济也

7.及其未既济也,请击之

8.跟/同/和(今义)

学以致用:比及三年?

★追上/赶上/抓住

★到/到达

★比得上

★连累/牵连

★送达/给

★如果

返回

★趁/趁着

方:

1.太行、王屋二山,方七百里

2.行不逾方,言不失正

3.前实怨不见救,今乃知调度自有方耳

4.楚倥先生长者,性方行独

5.时人谓湛上方山涛不足,下方魏舒有余

6.方其破荆州,下江陵

7.其他:方剂/药方/方术

学以致用:可使有勇,且知方也 ?

★土地方圆

★道理/常规

★方略/方法

★方正/刚直

★比较/对比/比作/比喻

★方才/刚刚/正/正在/正好

返回

参考译文:

孔子又问:“冉求,你(的志向)是怎么样的?”

冉求回答说:“土地方圆六七十里,或者五六十里(的小国家),如果让我冉求来治理,等到三年,可以使老百姓富足起来。至于像那礼乐教化,只好来等待其他君子完成了。”

“求,尔何如?”

对曰:“方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。”

怎么样

等待

土地方圆

或者

等到到了

像

治理

参考译文:

孔子又问:“公西赤,你(的志向)是怎么样的?”

公西赤回答说:“我不敢说能胜任这些,(但我)愿意学习这些事务。像诸侯宗庙祭祀的事务,或者诸侯会盟朝见天子,我愿意穿着礼服,戴着礼帽,做一个小小的赞礼官啊。”

“赤,尔何如?”

对曰:“非曰能之,愿学焉。宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。”

怎么样

或者

代词,这些事务

会盟朝见天子

赞礼官

穿着礼服,戴着礼帽,名作动

十.焉

1.三人行,必有我师焉/祁奚告老,晋侯问嗣焉

2.杀鸡焉能用牛刀/且焉置土石/皮之不存,毛将焉附

3.惟俟夫观人风者得焉/去今之墓而葬焉,其为时止十有一月耳

4.至丹以荆卿为计,始速祸焉

5.少焉,月出于东山之上

6.于乱石间择其一二扣之,硿硿焉

学以致用:非曰能之,愿学焉 ?

★作兼词,于之/于此/于彼/之于,译:在这/在那/在他们,向/对/把他,他在,同“诸”,多为状语后置。

★作副词,译什么/怎么/哪里,同何/曷/乌/恶/其/岂/奚/安/胡

★句末语气词,啊/吧/呢/吗/呀/了

★时间词或动词后,句中表停顿

★……的样子,同然/乎/甚/者/如

★相当于“之”(常在句末),代上文的人/事,译他/他们/这些…

返回

参考译文:

孔子问:“曾点,你(的志向)是怎么样的?”

曾点将弹瑟的声音逐渐变稀疏,铿的一声,放下瑟,然后直起身子回答说:“我和他们三位的才干不同呀。”

孔子说:“那有什么妨害呢?也不过是各自谈谈自己的志向啊!”

“点,尔何如?”

鼓瑟希,铿尔,舍瑟而作,对曰:“异乎三子者之撰。”

子曰:“何伤乎?亦各言其志也!”

怎么样

与

立起来,站起身

弹奏,名作动

何妨

通“稀”,稀疏

才干/才能

参考译文:

曾点说:“暮春时节,春天的衣服已经穿上。我和五六位成年人,六七个少年,在沂水中沐浴,在舞雩台上吹吹风,然后一路唱着歌儿回来。”

孔子长叹一声说:“我赞成曾点的想法啊。”

曰:“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,

风乎舞雩,咏而归。”

夫子喟然叹曰:“吾与点也!”

……的样子

在沂水沐浴,状后

赞同

通“暮”

已经

成年男子

在舞雩台吹风,状后

四十六、然★

1. 王曰:“然。”/帝深然之/不以为然。

2.人采食之,信然/河东凶亦然

3.杂然相许/飘飘然而去

4.然不自意能先入关破秦

5.古同“燃”

6.汝言虽然,吾必取宋

学以致用:夫子喟然叹曰。 ?

★对、是,认为…对/说得好,“赞同”

★这/这样/如此

★形容词词尾,……的样子/地

但是/然而,表转折

★虽然:即使这样

返回

十五.【与】

1.陈涉尝与人佣耕/然谋臣与爪牙之士

2.较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍

3.生三人,公与之母;生二子,公与之饩

4.庞涓易与耳

5.骞叔之子与师

6.朝过而夕改,君子与之

7.无乃尔是过与

8.(六国)合从缔交,相与为一。

9.【孰与】【与……孰】:吾孰与城北徐公美

10.【孰若】【与其……孰若】:与其杀是童,孰若卖之

学以致用:吾与点也! ?

★和/跟/同/给/替

★“比/和……比较

★给予/授予

★对付

★参加/参与

返回

★赞许/同意

★句末语气词,吧/呢/吗/啊等

★结交/亲附

★跟…比,哪个更…

★哪如/与其…不如…

2.面对子路、冉有、公西华的志向,孔子对他们志向持怎样的态度?

子路:“千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑;由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。”

冉有:“方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。”

公西华:“非曰能之,愿学焉。宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。”

曾皙:“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”

3.纵观全文,试概括孔子的治国之道是什么?

【答案示例】:“为国以礼”——以礼治国

孔子态度:哂之

孔子态度:未明确表态

孔子态度:未明确表态

孔子态度:吾与点也!

讥笑

默许

默许

赞同

课堂小结

孔子评志

子 路:——

冉 有:——

公西华:——

曾 皙:——

孔子问志

孔子:“如或知尔,则何以哉”

弟子言志

哂之

默许

默许

与之

当堂检测

1.孔子通过创设情境,引导学生说出自己志向的句子是:

“ , 。”

2.文中,从言谈、动作、神态可以看出四个学生不同的性格特点。子路的性格直率,从“ ”一句可以看出,冉有比较谦虚,从他述志时说“ , 。”中可以看出,公西华更为谦虚,从“ , 。”

3.孔子认为,冉有志向也是关乎国家大事,其的观点是:“ , ”?

4.孔子认为,公西华志向也是关乎国家大事的,其的观点是:“ , ”?

5.孔子认为公西华太过谦虚,其才能可以有更大的发挥,的句子是:“ , ”?

如或知尔 则何以哉

非曰能之 愿学焉

子路率尔而对曰

如其礼乐 以俟君子

安见方六七十 如五六十而非邦也者

宗庙会同 非诸侯而何

赤也为之小 孰能为之大

6.对下列词的解释,不正确的一项是( )

A.摄乎大国之间 摄:夹,迫近 B.因之以饥馑 因:因为

C.以俟君子 俟:等待 D.鼓瑟希 鼓:弹奏

7.下列句子中“方”的解释与例句相同的一句是( )

例句:方六七十

A.有朋自远方来 B.太行王屋二山,方七百里

C.方欲行,转视积薪后,一狼洞其中 D.不以规矩,不成方圆?

8.下列句子按句式分类正确的一组是( )

①不吾知也 ②冠者五六人 ③风乎舞雩 ④加之以师旅

⑤则何以哉 ⑥尔何如 ⑦何伤乎 ⑧为国以礼

A.①④⑥⑦/②③⑤⑧ B.①⑤/②④/③⑥⑦⑧

C.①②⑤⑥/④/③⑦⑧ D.①⑤⑥⑦/②/③④⑧

①⑤⑥⑦为宾语前置;②为定语后置句;③④⑧为状语后置句。

“因”译为“接续”

B

B

D

9.下列关于文化常识的各项表述,不正确的一项是( )

A.千乘之国,指有一千辆兵车的诸侯国,春秋后期是中等国家。春秋时期,一辆兵车,配甲士3人,步卒72人,称一乘。

B.宗庙之事,指诸侯祭祀祖先的事。祭祀在古代是大事。宗庙指天子、诸侯供奉祖宗牌位的处所。

C.冠者,成年人,20岁以上的人。古时女子和男子20岁行冠礼,就是成人了。童子,少年,均指不到20岁的人。

D.小相,诸侯祭祀或会盟、朝见天子时,替国君主持赞礼和司仪的官。相分卿、大夫、士三个等级。

古时女子不行冠礼,而是15岁时,行“及笄”之礼

C

主备课人:李卓峻

授课时间:2月17日

第三课时

学习目标

1.朗读课文,疏通文中重点实词、虚词、文言句式,词类活用,诸如后、何、方、如、乎、是故等。

2.理解孔子诸学生的“志”分别是什么,以及孔子对学生“志”的态度。

3.通过诸生之“志”分析其人物形象。

4.明晰孔子为什么“哂由”“与点”的真正原因。

全班齐读第一节,并翻译蓝色、红色的字及划线句子。

三子者出,曾晳后。曾晳曰:“夫三子者之言何如?”

子曰:“亦各言其志也已矣!”

曰:“夫子何哂由也?”

曰:“为国以礼,其言不让,是故哂之。唯求则非邦也与?安

见方六七十如五六十而非邦也者?唯赤则非邦也与?宗庙会同,非

诸侯而何?赤也为之小,孰能为之大?”

点拨精讲

走在最后,形作动

怎么样

已:1.罢了;2.停止/阻止/结束/完;3.已而,不久/过了一会/罢了/

什么/怎么/哪里,同曷/其/岂/乌/恶/安/胡/奚/焉/

治理

用

谦让

因此

通“欤”

土地方圆

或者

就

难道

谁

小:小相,形作名

三子者出,曾晳后。曾晳曰:“夫三子者之言何如?”

子曰:“亦各言其志也已矣!”

曰:“夫子何哂由也?”

曰:“为国以礼,其言不让,是故哂之。唯求则非邦也与?安见方六七十如五六十而非邦也者?唯赤则非邦也与?宗庙会同,非诸侯而何?赤也为之小,孰能为之大?”

参考译文:子路、冉有、公西华三个人都出去了,曾点走在最后。

曾点问:“这三位说的话,(您觉得)怎么样?”

孔子说:“也不过是各自谈谈自己的志向罢了。”

曾点说:“您为什么笑仲由呢?”

孔子说:“用礼治理国家,他说话却不谦让,因此我笑他。难道冉求讲的就不是国家大事吗?怎么见得方圆六七十里或者五六十里讲的就不是国家大事呢?难道公西赤所讲的不是国家大事吗?宗庙祭祀,诸侯会盟和朝见天子,不是诸侯的大事又是什么呢?如果公西赤做个小小的赞礼官,那么谁能做大事呢?”

孰

1.明日,徐公来,孰视之,自以为不如

唯大王与群臣孰计议之

2.吾孰与城北徐公美 /与其杀是童,孰若卖之

人非圣贤,孰能无过

3.是可忍,孰不可忍也!

4.古同“熟”,成熟/程度深。

而五谷以时孰

思考:赤也为之小,孰能为之大? ??

返回

★缜密/仔细/周详

★谁/哪个,多“孰与”连用,译“与…比,谁更…

★什么

问题导学

1.比对子路、冉有、公西华、曾皙的志向有何异同?孔子对他们志向持怎样的态度?

2.结合所给的课外拓展材料,纵观全文,试分析孔子为何“哂由”“与点”?

千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥谨;由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。

1.子路(仲由)时51岁

志:

解析:想治理一个受大国侵略而且遭受饥荒的中等之国,并保证三年使人民勇于作战并懂得做人的道理。

有抱负、自信,侧重军事强国。

点拨精讲

方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。

2.冉有(冉求) 时31岁

志:

解析:治理一个小国,三年内使人民富足。至于礼乐教化,自己不擅长,还难办到。

有抱负、自信,又不高估自己。侧重富民,经济强国。

非曰能之,愿学焉。宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。

3.公西华(公西赤) 时20岁

志:

解析:能在诸侯举行祭祀或会盟时担任一个“小相”。

有抱负,侧重主持礼仪活动,侧重以礼治国,接待宾客。

莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。

3.曾皙(曾点) 时39岁

志:

解析:暮春时节,穿上春衣,和五六个20岁的成年人,带着六七个少年,在沂水边洗洗澡,在舞雩台上祭天求雨,吹吹风,一路唱着歌回家。

洒脱高雅、从容淡定。

人物 人物之志 同 异

子路

出仕

有抱负、自信,侧重军事强国

不仕

侧重主持礼仪活动,侧重以礼治国,接待宾客。

冉有

出仕

有抱负、自信,侧重富民,经济强国。

“千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑;比及三年,可使有勇,且知方也。”

公西华

曾皙

祭天求雨,吹吹风,一路唱歌回家。洒脱高雅、从容淡定。

“方六七十,如五六十,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。”

“非曰能之,愿学焉。宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。”

“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”

出仕

人物 人物之志 孔子 态度 孔子评志

子路

哂之

为国以礼,

其言不让

与之

唯赤则非邦也与?宗庙会同,非诸侯而何?

赤也为之小,孰能为之大?

冉有

默许

唯求则非邦也与?安见方六七十如五六十而非邦也

率尔而对:“千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑;比及三年,可使有勇,且知方也。”

公西华

曾皙

“求,尔何如?”“方六七十,如五六十,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。”

“赤,尔何如?”“非曰能之,愿学焉。宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。”

“点,尔何如?”“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”

默许

?

4.结合上下文及文学链接,思考孔子为什么“哂由”呢?

【明确】(1)孔子所哂是子路“为国以礼,其言不让” 。孔子在乎的是“礼”,子路却以“勇武”“知方”为方向,不符合孔子主张。(2)《礼记·曲礼》上说:“先生与之言则对;不与之言则趋而退。侍于君子(长者),不顾而对,非礼也。”子路在夫子未动问的情况下抢先回答,是为“失礼”。(3)“长者问,不辞让而对,非礼也。”孔子《论语·季氏》曰“言未及之而言谓之躁,言及之而不言谓之隐。” 和长者打交道,不该你说却说了叫急躁,该你说却不说叫隐匿。子路大大咧咧,欲治理“千乘之国”,相比冉求与公西华的自谦,显得自大,不够谦虚。

总之,子路错的根本,在“治国的方法” “失礼”“不让”与“躁”,故孔子“哂之”。

失礼的表现

不让的表现

卢象昇为什么会兵败?请根据文本分析。(2015年广东高考)

【答案示例1】1.清兵铁骑几万人,卢象升只有少数残兵,敌众我寡;

2.高起潜掌握关、宁的军队在鸡泽,卢象昇派遣杨廷麟前支援,高起潜没有答应请求,缺少外援;

3.战斗从上午延续到下午,炮弹发射完了,箭也没有了,弹尽箭绝。

【答案示例2】1.敌众我寡:旦日,清军骑数万环之三匝,象晟提残卒;

2.强援不至:起潜拥关、宁兵在鸡泽,象昇遣廷麟往乞援,不应;

3.弹药用尽:自辰迄未,炮尽矢穷

答题格式:1.原文翻译+概括;2.翻译概括+原文

误例1:1.敌众我寡。2.援兵没来。3.弹药用完。

误例2:1.骑数万环之三匝,象晟提残卒。2.起潜拥关、宁兵在鸡泽,象昇遣廷麟往乞援,不应。3.自辰迄未,炮尽矢穷

苏子愀然,正襟危坐,而问客曰:“何为其然也?”客曰:“‘月明星稀,乌鹊南飞’,此非曹孟德之诗乎?西望夏口,东望武昌,山川相缪,郁乎苍苍,此非孟德之困于周郎者乎?方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉?况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿,驾一叶之扁舟, 举匏尊以相属。寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。挟飞仙以遨游,抱明月而长终。知不可乎骤得,托遗响于悲风。”

景色正好,友人作陪,“客人”为什么“悲”?悲的原因是什么?(4分)

答题格式:1.原文相关句子翻译+概括;2.翻译概括+原文相关句子

【答案示例1】(1)悲古代横槊赋诗、一世英雄曹操般的英雄不在,自己只能在江边打鱼砍柴,功业落空;(2)羡慕长江等自然的永恒,悲自己人生如蜉蝣般短暂;(3)悲无自己法挟飞仙遨游、与明月同寿长终,理想不能实现。

【答案示例2】(1)悲英雄不在,自己功业成空:酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉?吾与子渔樵于江渚之上(2)悲叹自己生命短暂渺小:渺沧海之一粟,哀吾生之须臾,羡长江之无穷;(3)悲理想不能实现:挟飞仙以遨游,抱明月而长终。知不可乎骤得。

返回

人物 人物之志 孔子 态度 孔子评志

子路

哂之

为国以礼,

其言不让

与之

唯赤则非邦也与?宗庙会同,非诸侯而何?

赤也为之小,孰能为之大?

冉有

默许

唯求则非邦也与?安见方六七十如五六十而非邦也

率尔而对:“千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑;比及三年,可使有勇,且知方也。”

公西华

曾皙

“求,尔何如?”“方六七十,如五六十,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。”

“赤,尔何如?”“非曰能之,愿学焉。宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。”

“点,尔何如?”“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”

默许

?

《礼记·曲礼》(节选)

(1)侍坐于先生,先生问焉,终则对。

(2)遭先生于道,趋而进,正立拱手。先生与之言则对;不与之言则趋而退。

(3)侍于君子(长者),不顾而对,非礼也。

(4)长者问,不辞让而对,非礼也。

孔子言行:

(1)《论语·季氏》:言未及之而言谓之躁,言及之而不言谓之隐。(和长者说话,不该你说却说了叫急躁,该你说却不说叫隐匿)

(2)道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格(用政令来教导百姓,用刑法来整顿他们,老百姓只求免于受刑罚,却没有廉耻之心;用道德引导百姓,用礼制去同化他们,百姓不仅会有羞耻之心,且有高品质与行为标准,有归服之心。)

返回

3.曾皙的志有何特点?结合课外链接,分析孔子为何“与点”?

【明确】①曾皙用是富有诗意的语言,描绘了一个春光明媚、惠风和畅、老少自得其乐的美好生活景象、一幅“太平盛世”图,图中的景象社会安定、经济稳定、天下太平,曾皙所表达的这种田园牧歌式的生活,也是孔子所期望的境界,孔子终其一生,都在极力促成以周礼为代表的小康社会的实现。②曾皙的太平盛世图景,是社会清明、风俗醇美、逍遥自在的景象,贤能在位,百姓各得其所,上下尊卑,秩序井然,社会和谐。士大夫不必穿梭于各诸侯国之间奔走游说、疲于奔命,可以沐浴在明媚的春光中歌咏弹唱。③与孔子的“仁政”“礼治教化”相符,这是孔子追求了一辈子的、一种文明高度发达的、以礼治国和施行德政的大同社会景象。④表达了曾皙淡泊宁静的心态,也表达了孔子以礼乐治国的崇高境界。表面上虽与政治为国无关,但描述的是“理想社会”的缩影,表示曾皙亦有欲实现大同社会的理想,集中而形象地体现了儒家政治理想。故而孔子与点。

【明确】从消极方面理解,曾皙“不仕”,主张游山玩水、消极避世,符合孔子“道不行,乘桴浮于海”的主张,因此“与点”。 (1)纵观孔子的一生,积极救世是其思想的主导。他为推行自己的政治主张周游列国,但不为各国君王接纳,被“斥乎齐,逐乎宋卫,困于陈蔡之间”,由于到处碰壁,他也流露出消极情绪,特别是晚年回鲁国后避世的思想很突出。“鲁终不能用孔子,孔子亦不求仕。”子曰:“吾道穷矣……”,这些都是孔子思想中消极的一面。曾皙的话语中不求仕进之意,与孔子的心境相合,暗合他理想难以实现的哀伤。

。(2)孔子认为治国要靠“礼”教化百姓,但子路只追求让民众变得勇敢、守规矩,其表现也缺乏谦让品质。子路、冉有、公西华三个人的立足点都在于邦国,他们都是为统治者做事,——而曾皙,却真正为百姓考虑。表面来看,曾皙说自己只是想在暮春时节,大家穿上“春装”,和五六“冠者”,六七“童子”,一同去“风乎舞雩”——求雨,为了让百姓丰收。曾皙的志向才是最大的,也是最为符合儒家观念的。

3.曾皙的志有何特点?结合课外链接,分析孔子为何“与点”?

孔子言行:

(1)大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦,故人不独亲其亲,不独子其子;使老有所终,壮有所用,幼有所长,鳏寡孤独废疾者皆有所养。男有分,女有归。

(2)货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同。

(3)子曰:“智者乐[yào]水,仁者乐山;智者动,仁者静;智者乐,仁者寿。”

(5)孔子“斥乎齐,逐乎宋卫,困于陈蔡之间”,藜羹不斟,七日不尝粒。《史记·孔子世家》:“鲁终不能用孔子,孔子亦不求仕。”(孔子)曰:“吾道穷矣……”“道不行,乘桴浮于海”。)

(6)子曰:贤者辟世,其次辟地,其次辟色,其次辟言。(贤人逃避恶浊乱世;其次离开一个不开化的环境;再其次如躲不开,参与其中,就要注意态度,言行谨慎,避免牢骚,祸从口出,别人态度不好、开口说坏话了就要懂的避开。)

返回

返回

4.概括本文的行文脉络。

(1)首先由孔子向学生问“志”,让学生不要因为自己是老师、年长的缘故就不敢表达。(2)然后子路、冉有、公西华、曾皙分别阐明了自己的志向。(3)最后孔子答曾皙的疑问,点评三人的“志”。

思考:四位弟子的话,可以调换顺序吗?

不能调换。这番“侍坐”谈论仿佛就是层层递进的展示,呈现了孔子礼乐治国的思想与愿景。

子路:有勇;知方

冉有:足民

公西华:礼乐

曾皙:礼乐治世

课堂小结

孔子评志

子 路:——

冉 有:——

公西华:——

曾 皙:——

孔子问志

孔子:“如或知尔,则何以哉”

弟子言志

哂之

默许

默许

与之

当堂检测

1.面对孔子的问志,公西华表示:在宗庙祭祀、诸侯会盟这方面,他的志向是“ , 。”

2.曾皙描绘了一幅在大自然里沐浴临风,一路酣歌的美丽动人景象是在沂水中沐浴后,“ , 。”

3.子路表达自己的志向,是想通过军事强国来达到百姓“ , ”的效果。

4.曾皙的理想社会是在“ , ”情况下,成年人带几个孩子自由自在的生活在和谐的社会里。

5.孔子引导曾暂不要有顾虑,说出自己的理想,因为每个人只是说说各种的志向的句子是:“ ? ”。

端章甫 愿为小相焉

风乎舞雩 咏而归

可使有勇 且知方也

莫春者 春服既成

何伤乎 亦各言其志也已矣

6.对下列词的解释,不正确的一项是( )

A.摄乎大国之间 摄:夹,迫近 B.因之以师旅 因:因为

C.以俟君子 俟:等待 D.鼓瑟希 鼓:弹奏

7.下列句子中“方”的解释与例句相同的一句是( )

例句:方六七十

A.有朋自远方来 B.太行王屋二山,方七百里

C.方欲行,转视积薪后,一狼洞其中 D.不以规矩,不成方圆?

8.下列句子按句式分类正确的一组是( )

①不吾知也 ②冠者五六人 ③风乎舞雩 ④加之以师旅

⑤则何以哉 ⑥尔何如 ⑦何伤乎 ⑧为国以礼

A.①④⑥⑦/②③⑤⑧ B.①⑤/②④/③⑥⑦⑧

C.①②⑤⑥/④/③⑦⑧ D.①⑤⑥⑦/②/③④⑧

①⑤⑥⑦为宾语前置;②为定语后置句;③④⑧为状语后置句。

“因”译为“接着”

B

B

D

9.下列关于文化常识的各项表述,不正确的一项是( )

A.千乘之国,指有一千辆兵车的诸侯国,春秋后期是中等国家。春秋时期,一辆兵车,配甲士3人,步卒72人,称一乘。

B.宗庙之事,指诸侯祭祀祖先的事。祭祀在古代是大事。宗庙指天子、诸侯供奉祖宗牌位的处所。

C.冠者,成年人,20岁以上的人。古时女子和男子20岁行冠礼,就是成人了。童子,少年,均指不到20岁的人。

D.小相,诸侯祭祀或会盟、朝见天子时,替国君主持赞礼和司仪的官。相分卿、大夫、士三个等级。

古时女子不行冠礼,而是15岁时,行“及笄”之礼

C

如:

(1)如或知尔,则何以哉?

(2)如其礼乐,以俟君子。

(3)宗庙之事,如会同。

(4)方六七十,如五六十。

尔:

(1)以吾一日长乎尔

(2)子路率尔而对曰

(3)鼓瑟希,铿尔

(4)尔何如

10.一词多义

如果

至于

或者

或者

你们,代词

…的样子,形容词词尾

…的样子,形容词词尾

你

比

在

和、跟

到、在

语气词 表反问“呢”

乎:

(1)以吾一日长乎尔

(2)摄乎大国之间

(3)异乎三子者之撰

(4)浴乎沂,风乎舞雩

(5)何伤乎

以:

(1)以吾一日长乎尔

(2)毋吾以也

(3)则何以哉

(4)加之以师旅

(5)以俟君子

介词,因为

动词,通“已”,停止

动词,做、用

介词,用

连词,来

(1)名词活用为动词

(1)宗庙之事,如会同,端章甫

(2)鼓瑟希,铿尔

(3)三子者出,曾皙后

(4)浴乎沂,风乎舞雩

(2)形容词活用为名词、动词

(1)可使有勇,且知方也

(2)赤也为之小,

孰能为之大?

(3)比及三年,可使足民

穿着礼服,戴着礼帽。

弹奏

走在后面

吹风,乘凉

11.词类活用

勇气/道理、是非标准,形作名

小相

变富足

大的事情

(1)不吾知也

(2)毋吾以也

(3)则何以哉

古代汉语的疑问句中,疑问代词作宾语,宾语前置。

古代汉语的否定句中,代词作宾语,宾语前置。

12.文言文句式

(1)宾语前置

13.状语后置句

(1)浴乎沂,风乎舞雩。

(4)为国以礼

(2)以吾一日长乎尔

(3)异乎三子者之撰。

3、省略句

(1)可使有勇,且知方也。

(2)毋吾以也。

译文:可以使(他们)都有勇气,并且懂得做人的道理。

译文:(你们)不要认为我(年纪大一点就不说了)。

孔子问志:温和自谦 教学民主

侍 坐

四 子 述 志

子 路 重强国 轻率急躁

冉 有 重富民 谦虚谨慎

公西华 重礼治 委婉曲致

曾 皙 重教化 高雅宁静

孔子评志:循循善诱 因材施教

板书设计

“宁为太平犬,莫作乱世民。”春秋之末,天下大乱,身为万世宗师,他不能不去思考百姓的疾苦。否则,他以“仁”为本的思想就无从得以体现。

而曾皙讲的这个境界,就应是社会安定、国家自主、经济稳定、天下太平,每个人都享受了真、善、美的人生,这就是孔子的自由民主—— 一个大同世界的理想。

课外拓展:孔子的“志”

孔子的政治思想

1、孔子主张礼治,反对法治。

2、礼制上,维护等级制度的正名思想。主张““君君,臣臣,父父,子子”的制度。

3、在伦理方面,孔子主张“仁”。

4、在哲学上,孔子主张天命观。

5、在教育上,孔子主张“有教无类”“因材施教”和“学而不厌、诲人不倦”的精神。

6、在品德上,他主张“宽、耻、信、敏、惠、温、良、恭、俭、让”等。

7、克己复礼。儒家指约束自己,使每件事都归于“礼”。 主张“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”

“以吾一日长乎尔,毋吾以也。/ 居则曰:‘不吾知也。’

如或知尔,则何以哉 ”

1.这段话,首先解除了学生的思想顾虑,给学生创造了说真话的条件,创造了一个轻松、亲切、活跃的环境,从而鼓励学生敢于发表意见,大胆地谈个人的理想。温和自谦、不摆架子

“以吾一日长乎尔,毋吾以也。/居则曰:‘不吾知也。’

如或知尔,则何以哉 ”

2.引用学生日常好说的牢骚话,指出他的学生平时认为人们不了解自己,所以感到无所作为,表明了解学生、关爱学生。

3.而后假设了一种情况:有人了解你们,你们怎么办?从而水到渠成地启发学生谈出自己的想法。和蔼可亲、平易近人、循循善诱。

4.学生述志后,孔子进行总结,他高屋建瓴地将他们的发言归类,上升到与治国有关的高度,肯定优点,指出了不足,很有指导意义。评价得体。

仲由(前542年—前480年)

字子路,又字季路,鲁国卞人。“孔门十哲”“二十四孝”“孔门七十二贤”之一,受儒家祭祀。

仲由性情刚直,好勇尚武。子路对自己的老师忠心耿耿,孔子非常倚重子路,他说“道不行,乘桴浮于海。从我者其由与” (《论语·公治长》),他说“野哉,由也”(《论语·子路》),认为子路偏鲁莽。子路不是很爱做学问,孔子认为子路在学问上“升堂矣,未入于室也”。”

子路曾对孔子无礼,孔子对他启发诱导,设礼以教,子路接受孔子的劝导,请为弟子,跟随孔子周游列国,做孔子的侍卫。后做卫国大夫孔悝的蒲邑宰,以政事见称,为人伉直,好勇力,任内开挖沟渠,救穷济贫,政绩突出,辖域大治。鲁哀公15年,卫国内乱,子路临危不惧,冒死冲进国都救援孔悝,混战中被击杀,结缨遇难,儿子、弟子依次去世,孔子精神世界彻底倒塌,悲伤过度不久去世。

冉求。

字子有,通称“冉有”,尊称“冉子”,鲁国人。春秋末年著名学者、孔子门徒。孔门七十二贤之一,受儒教祭祀。

以政事见称,多才多艺,曾担任季氏宰臣。前484年率军抵抗入侵齐军,身先士卒,以步兵执长矛的突击战术取得胜利,趁机说服季康子迎回在外流亡十四年的孔子。帮助季氏进行田赋改革,聚敛财富,受到孔子的严厉批评。《孟子》对此事有过记载:“求也,为季氏宰,无能改于其德,而赋粟倍他日。孔子曰:‘求,非吾徒也,小子鸣鼓而攻之可也。’”

冉求是孔子的最得意的门生之一,在孔子的教导下逐渐向仁德靠拢,其性情也因此而逐渐完善。

公西赤

字子华,又称公西华,今河南濮阳人,鲁国学者、孔子弟子,孔门七十二贤之一。唐玄宗尊之为“邵伯”,宋真宗加封为“巨野侯”。明嘉靖九年改称“先贤公西子”。

公西赤有非常优秀的外交才能。孟武伯曾经向孔子问起公西赤,孔子回答说:“赤也,束带立于朝,可与宾客言也。不知其仁也。”公西赤曾经为孔子出使齐国。

曾点

字皙,春秋时期鲁国南武城人,孔子弟子,孔门七十二贤之一,是孔子30多岁第一批授徒时收的弟子。与其子曾参同师孔子,曾经自言志向,孔子颇为赞赏。

其子曾参参与编制了《论语》《大学》《孝经》《曾子十篇》等作品。被尊称为“曾子”。曾子在儒学发展史上占有重要的地位,后世尊为“宗圣”。

子贡(公元前520年-公元前456年)

复姓端木,名赐,字子贡。儒商鼻祖,春秋末年卫国黎(今河南省鹤壁市浚县)人。孔子的得意门生,儒家杰出代表,孔门十哲之一,善于雄辩,且有干济才,办事通达,曾任鲁国、卫国的丞相。还善于经商,是孔子弟子中的首富。

这个故事告诉我们:

示例一:真才实学不是靠衣着来装扮的,形式不能取代实质。 示例二:一种思想、学说或职业吃香与流行后,就会有人弄虚作假,附庸风雅,借以谋取私利。 示例三:当权者应有明辨真伪的眼光,不能只满足于表面繁荣。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])