第17课 明朝的灭亡 课件(22张PPT)

文档属性

| 名称 | 第17课 明朝的灭亡 课件(22张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-02-24 23:11:47 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

非亡国之君当亡国之运

第17课 明朝的灭亡

第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

明末农民起义推翻明朝的腐朽统治,推动了历史的前进。

了解李自成起义推翻明朝,知道满族入主中原。

2

1

3

了解明朝中后期的政治危机。

(重点)

(难点)

明宣宗斗蟋蟀

明熹宗“木匠皇帝”

表现一:皇帝多是沉迷享乐,疏于朝政。

政治腐败与社会动荡

表现二:皇室内部,钩心斗角,纷争不已。

万历帝有长子朱常洛,按祖宗例法本应继帝位,但万历帝想立郑贵妃之子朱常洵为太子,遭到朝臣反对。万历帝与朝臣前后争吵达十几年,无数大臣被斥被贬、被杖打。

明神宗万历皇帝

(1573—1620年在位)

表现三:宦官专权。

公侯驸马途遇内官(宦官),反回避之,且称以翁父。至大臣则并叩头跪拜矣。

——赵翼《廿二史札记》

明武宗将政事交给宦官刘瑾处理,自己在宫中纵情享乐,还四出游玩,甚至公开抢掠民女。明熹宗爱好木工,成年累月像木匠一样制作木器,朝政全部交给宦官魏忠贤。于是,魏忠贤权倾朝野,人称“九千岁”。

表现四:大臣结党营私,争权夺利。

“东林党争”

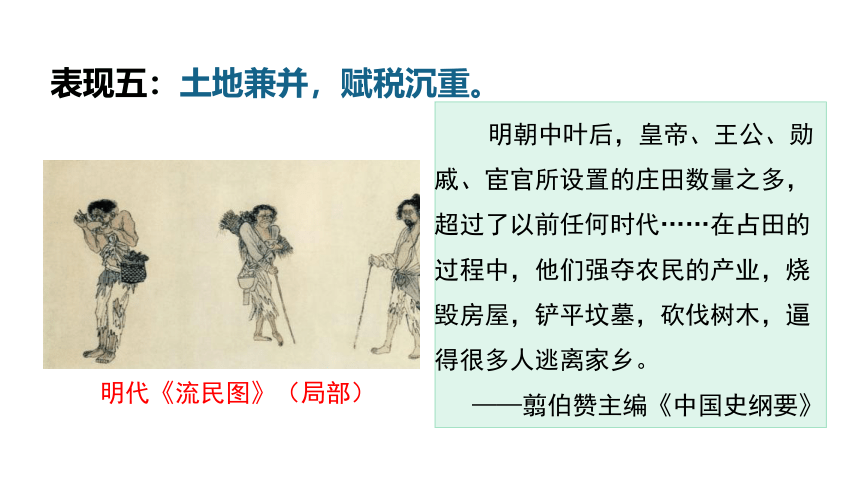

表现五:土地兼并,赋税沉重。

明代《流民图》(局部)

明朝中叶后,皇帝、王公、勋戚、宦官所设置的庄田数量之多,超过了以前任何时代……在占田的过程中,他们强夺农民的产业,烧毁房屋,铲平坟墓,砍伐树木,逼得很多人逃离家乡。

——翦伯赞主编《中国史纲要》

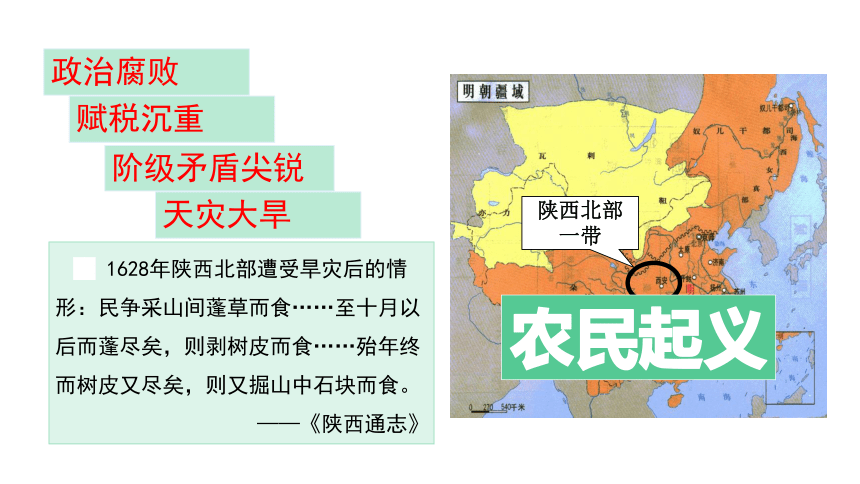

1628年陕西北部遭受旱灾后的情形:民争采山间蓬草而食……至十月以后而蓬尽矣,则剥树皮而食……殆年终而树皮又尽矣,则又掘山中石块而食。

——《陕西通志》

陕西北部

一带

农民起义

政治腐败

赋税沉重

天灾大旱

阶级矛盾尖锐

李自成起义推翻明朝

李自成

原名鸿基,小字黄来儿,明末农民起义领袖,世居陕西米脂李继迁寨。李自成童年时给地主牧羊,曾为银川驿卒。1629年起义,后为闯王高迎祥部下的闯将,勇猛有识略。荥阳大会时,提出分兵定向、四路攻战的方案,受到各部首领的赞同。高迎祥牺牲后,他继称闯王。

在各支农民起义军中,李自成的队伍成为起义的主力军。

“杀牛羊,备酒浆,开了城门迎闯王,闯王来时不纳粮。”

“朝求升,暮求合,近来贫汉难存活。早早开门拜闯王,管叫大小都欢悦。”

1.提出“均田免赋”口号,赢得民心,满足百姓的意愿。

2.军纪严明。 3.发放钱粮。

说一说:百姓为什么会欢迎闯王的到来?

合作探究

李自成起义军 (想象图)

观察地图,说一说李自成领导的农民起义军发展的经过。

起义发展

明思宗崇祯帝朱由检

(1611—1644)

明思宗年号崇祯(1628—1644),勤于政事,生活节俭,但生性多疑,执政能力有限,无法挽救衰微的大明王朝。

“朕自登极十七年,虽朕薄德匪躬,上干天咎,然皆诸臣误朕,致逆贼直逼京师。朕死,无面目见祖宗于地下,自去冠冕,以发覆面。任贼分裂朕尸,勿伤百姓一人。”

煤山(今景山)

起义结果

景山公园明思宗殉国处

景山公园歪脖子树

努尔哈赤 1616 年,统一了女真各部 大金

(后金)

皇太极 清朝的第一位皇帝 1635年,改族名为

满洲兴起与清兵入关

清王朝的

奠基者

1636年,

改国号为清

满洲

皇太极像

李自成

明残余势力

大清

吴三桂

天下第一关——山海关

吴三桂降清

清兵入关(想象图)

是故明之亡,亡于流贼,而其致亡之本,不在于流贼也。

——《明史·流贼》

根本原因:明朝政治制度的腐朽

探究:明朝灭亡的原因

政治腐败

李自成农民起义

提出“均田免赋” 口号

建立

政权

1644年国号大顺

攻克北京

明朝灭亡

1644年崇祯帝自缢

努尔哈赤 建大金

时间轴

清军入关

明中后期

1616年

皇太极 改族名为满洲

1635年

1636年

皇太极 改国号为清

顺治帝迁都北京

明朝

的

灭亡

根本原因:

政治腐败与社会动荡

直接原因:

李自成起义推翻明朝

满洲兴起

清兵入关

清朝

的

建立

1.“万历四十六、四十七、四十八三年,共增赋五百二十万。崇祯三年,又加赋一百六十万两,共六百八十万,谓之辽饷。后来又加练饷、剿饷,先后共加赋一千六百七十万……明朝这个天下,自然是无从收拾了。”由此可推断( )

A. 明朝末年经济发展缓慢 B. 明朝末年朝廷赋税沉重

C. 明朝末年军事实力增强 D. 农民大力支持朝廷剿匪

B

2.明朝中后期,皇帝疏于朝政,大臣结党营私, 官吏贪赃枉法, 皇室贵族、宦官、官僚、地主等疯狂兼并土地, 致使( )

A. 社会经济明显发展 B. 政治清明

C. 大量农民流离失所 D. 百姓富裕

C

3.“杀牛羊,备酒浆,开了城门迎闯王,闯王来时不纳粮。”这是明末人民对起义军的热烈响应,这里的“闯王”是指( )

A. 陈胜 B. 吴广

C. 张献忠 D. 李自成

D

4.中华文明是由各民族共同缔造的。在中国历史发展进程中有许多杰出的少数民族政治家。其中, 建立后金政权的是( )

A. 阿骨打 B. 阿保机

C. 铁木真 D. 努尔哈赤

D

非亡国之君当亡国之运

第17课 明朝的灭亡

第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

明末农民起义推翻明朝的腐朽统治,推动了历史的前进。

了解李自成起义推翻明朝,知道满族入主中原。

2

1

3

了解明朝中后期的政治危机。

(重点)

(难点)

明宣宗斗蟋蟀

明熹宗“木匠皇帝”

表现一:皇帝多是沉迷享乐,疏于朝政。

政治腐败与社会动荡

表现二:皇室内部,钩心斗角,纷争不已。

万历帝有长子朱常洛,按祖宗例法本应继帝位,但万历帝想立郑贵妃之子朱常洵为太子,遭到朝臣反对。万历帝与朝臣前后争吵达十几年,无数大臣被斥被贬、被杖打。

明神宗万历皇帝

(1573—1620年在位)

表现三:宦官专权。

公侯驸马途遇内官(宦官),反回避之,且称以翁父。至大臣则并叩头跪拜矣。

——赵翼《廿二史札记》

明武宗将政事交给宦官刘瑾处理,自己在宫中纵情享乐,还四出游玩,甚至公开抢掠民女。明熹宗爱好木工,成年累月像木匠一样制作木器,朝政全部交给宦官魏忠贤。于是,魏忠贤权倾朝野,人称“九千岁”。

表现四:大臣结党营私,争权夺利。

“东林党争”

表现五:土地兼并,赋税沉重。

明代《流民图》(局部)

明朝中叶后,皇帝、王公、勋戚、宦官所设置的庄田数量之多,超过了以前任何时代……在占田的过程中,他们强夺农民的产业,烧毁房屋,铲平坟墓,砍伐树木,逼得很多人逃离家乡。

——翦伯赞主编《中国史纲要》

1628年陕西北部遭受旱灾后的情形:民争采山间蓬草而食……至十月以后而蓬尽矣,则剥树皮而食……殆年终而树皮又尽矣,则又掘山中石块而食。

——《陕西通志》

陕西北部

一带

农民起义

政治腐败

赋税沉重

天灾大旱

阶级矛盾尖锐

李自成起义推翻明朝

李自成

原名鸿基,小字黄来儿,明末农民起义领袖,世居陕西米脂李继迁寨。李自成童年时给地主牧羊,曾为银川驿卒。1629年起义,后为闯王高迎祥部下的闯将,勇猛有识略。荥阳大会时,提出分兵定向、四路攻战的方案,受到各部首领的赞同。高迎祥牺牲后,他继称闯王。

在各支农民起义军中,李自成的队伍成为起义的主力军。

“杀牛羊,备酒浆,开了城门迎闯王,闯王来时不纳粮。”

“朝求升,暮求合,近来贫汉难存活。早早开门拜闯王,管叫大小都欢悦。”

1.提出“均田免赋”口号,赢得民心,满足百姓的意愿。

2.军纪严明。 3.发放钱粮。

说一说:百姓为什么会欢迎闯王的到来?

合作探究

李自成起义军 (想象图)

观察地图,说一说李自成领导的农民起义军发展的经过。

起义发展

明思宗崇祯帝朱由检

(1611—1644)

明思宗年号崇祯(1628—1644),勤于政事,生活节俭,但生性多疑,执政能力有限,无法挽救衰微的大明王朝。

“朕自登极十七年,虽朕薄德匪躬,上干天咎,然皆诸臣误朕,致逆贼直逼京师。朕死,无面目见祖宗于地下,自去冠冕,以发覆面。任贼分裂朕尸,勿伤百姓一人。”

煤山(今景山)

起义结果

景山公园明思宗殉国处

景山公园歪脖子树

努尔哈赤 1616 年,统一了女真各部 大金

(后金)

皇太极 清朝的第一位皇帝 1635年,改族名为

满洲兴起与清兵入关

清王朝的

奠基者

1636年,

改国号为清

满洲

皇太极像

李自成

明残余势力

大清

吴三桂

天下第一关——山海关

吴三桂降清

清兵入关(想象图)

是故明之亡,亡于流贼,而其致亡之本,不在于流贼也。

——《明史·流贼》

根本原因:明朝政治制度的腐朽

探究:明朝灭亡的原因

政治腐败

李自成农民起义

提出“均田免赋” 口号

建立

政权

1644年国号大顺

攻克北京

明朝灭亡

1644年崇祯帝自缢

努尔哈赤 建大金

时间轴

清军入关

明中后期

1616年

皇太极 改族名为满洲

1635年

1636年

皇太极 改国号为清

顺治帝迁都北京

明朝

的

灭亡

根本原因:

政治腐败与社会动荡

直接原因:

李自成起义推翻明朝

满洲兴起

清兵入关

清朝

的

建立

1.“万历四十六、四十七、四十八三年,共增赋五百二十万。崇祯三年,又加赋一百六十万两,共六百八十万,谓之辽饷。后来又加练饷、剿饷,先后共加赋一千六百七十万……明朝这个天下,自然是无从收拾了。”由此可推断( )

A. 明朝末年经济发展缓慢 B. 明朝末年朝廷赋税沉重

C. 明朝末年军事实力增强 D. 农民大力支持朝廷剿匪

B

2.明朝中后期,皇帝疏于朝政,大臣结党营私, 官吏贪赃枉法, 皇室贵族、宦官、官僚、地主等疯狂兼并土地, 致使( )

A. 社会经济明显发展 B. 政治清明

C. 大量农民流离失所 D. 百姓富裕

C

3.“杀牛羊,备酒浆,开了城门迎闯王,闯王来时不纳粮。”这是明末人民对起义军的热烈响应,这里的“闯王”是指( )

A. 陈胜 B. 吴广

C. 张献忠 D. 李自成

D

4.中华文明是由各民族共同缔造的。在中国历史发展进程中有许多杰出的少数民族政治家。其中, 建立后金政权的是( )

A. 阿骨打 B. 阿保机

C. 铁木真 D. 努尔哈赤

D

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源