2021-2022学年部编版语文七年级下册第10课阿长与山海经课件(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年部编版语文七年级下册第10课阿长与山海经课件(共31张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-02-25 16:52:48 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

阿长与

《山海经》

1、通过典型事例的具体分析,深入了解长妈妈这个人物形象。

2、学习本文围绕主题选择材料刻画人物的方法,理解文章繁简合适、详略得当的谋篇布局。

3、把握欲扬先抑的手法,感悟鲁迅对“阿长”的深厚怀念之情,领会“阿长”性格中的人性美。

学习目标

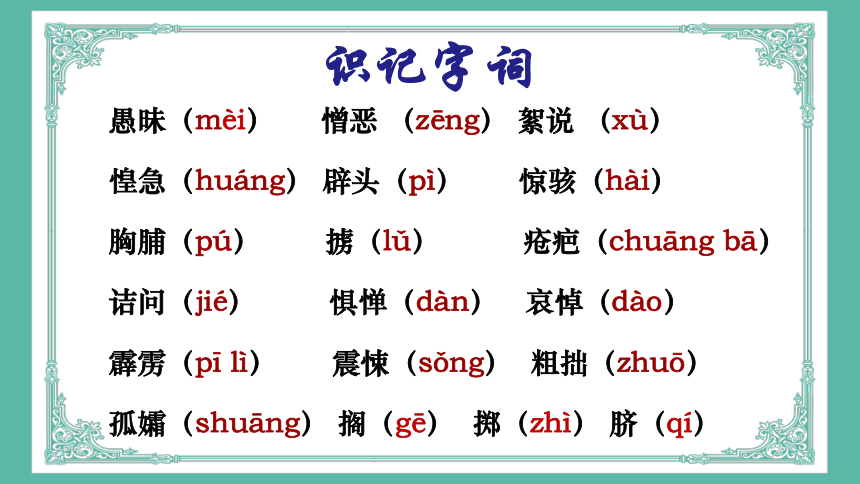

愚昧(mèi) 憎恶 (zēng) 絮说 (xù)

惶急(huáng) 辟头(pì) 惊骇(hài)

胸脯(pú) 掳(lǔ) 疮疤(chuāng bā)

诘问(jié) 惧惮(dàn) 哀悼(dào)

霹雳(pī lì) 震悚(sǒng) 粗拙(zhuō)

孤孀(shuāng) 搁(gē) 掷(zhì) 脐(qí)

识记字词

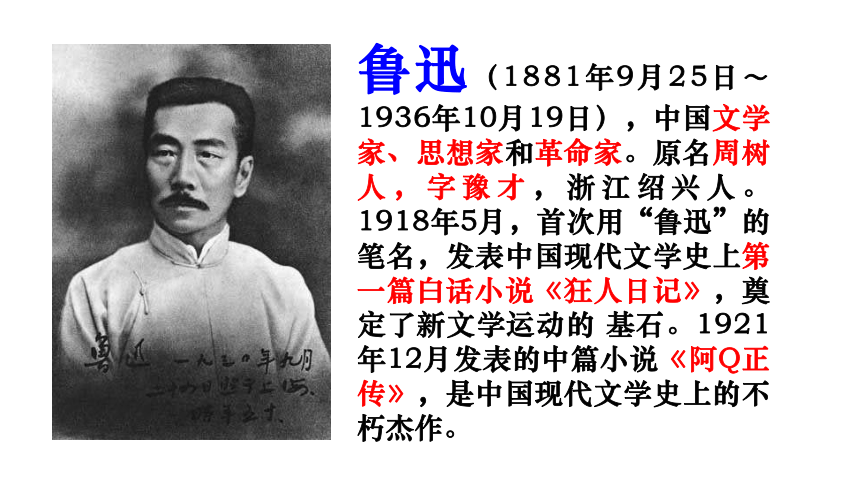

鲁迅(1881年9月25日~1936年10月19日),中国文学家、思想家和革命家。原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。1918年5月,首次用“鲁迅”的笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,奠定了新文学运动的 基石。1921年12月发表的中篇小说《阿Q正传》,是中国现代文学史上的不朽杰作。

《山海经》

《山海经》是我国第一部描述山川、物产、风俗、民情的大型地理著作,又是我国古代第一部神话传说的大汇编。全书共十八篇,分为《山经》和《海经》两个部分。《山经》即《五藏山经》五篇;《海经》包括《海外经》四篇,《海内经》四篇,《大荒经》四篇和又一篇《海内经》。它以描述各地山川为纲,记述了许多当地的神话传说。其中《精卫填海》《夸父逐日》《共工怒触不周山》《女娲补天》《后羿射日》《大禹治水》《黄帝擒蚩尤》等神话传说,反映了中华民族的英雄气概,因而早已成为全民族的精神财富。

文章中哪些地方对阿长这个名字进行了阐述和解释?

题目研读:阿长与《山海经》

通过预习课文,我们知道文章写了关于阿长的好几件事,为何选择了以阿长与《山海经》为题?

题目研读:阿长与《山海经》

1、第一段介绍对阿长的三种称呼:

“阿妈”——幼年鲁迅对保姆的昵称

“长妈妈”——同辈人“略带客气” 的称呼

“阿长”——长辈对阿长的称呼,同时是幼年鲁迅“憎恶她”时的“蔑称”。

题目用的是46岁写作时的口气,宜用“阿长”称呼,而“阿”字又有亲昵的意味。不同的称呼,标志着不同的身份、品味。文章前一部分所写的人物行状,多用抑笔,又是“不大佩服她”,又是“讨厌”,又是“不耐烦”,又是“麻烦”,倘用“妈妈”称呼,名实不符,用“阿长”名副其实。所以,文题其实标示文章的一半是抑笔。

题目研读:阿长与《山海经》

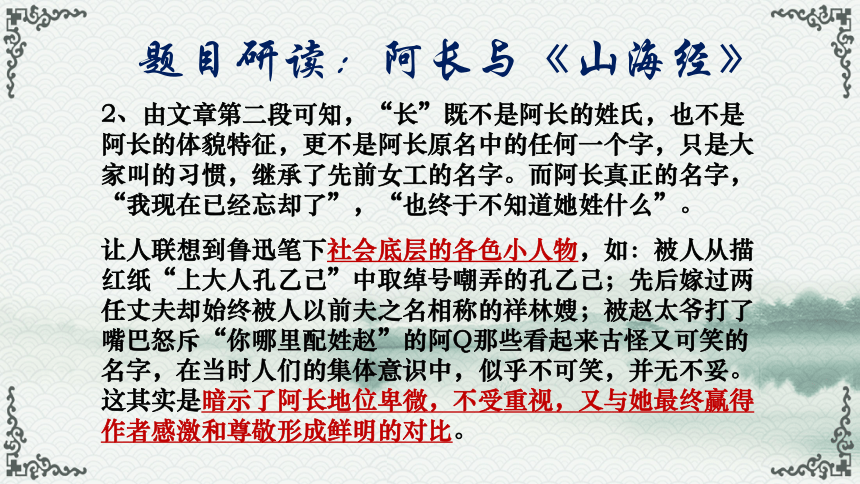

2、由文章第二段可知,“长”既不是阿长的姓氏,也不是阿长的体貌特征,更不是阿长原名中的任何一个字,只是大家叫的习惯,继承了先前女工的名字。而阿长真正的名字,“我现在已经忘却了”,“也终于不知道她姓什么”。

让人联想到鲁迅笔下社会底层的各色小人物,如:被人从描红纸“上大人孔乙己”中取绰号嘲弄的孔乙己;先后嫁过两任丈夫却始终被人以前夫之名相称的祥林嫂;被赵太爷打了嘴巴怒斥“你哪里配姓赵”的阿Q那些看起来古怪又可笑的名字,在当时人们的集体意识中,似乎不可笑,并无不妥。这其实是暗示了阿长地位卑微,不受重视,又与她最终赢得作者感激和尊敬形成鲜明的对比。

题目研读:阿长与《山海经》

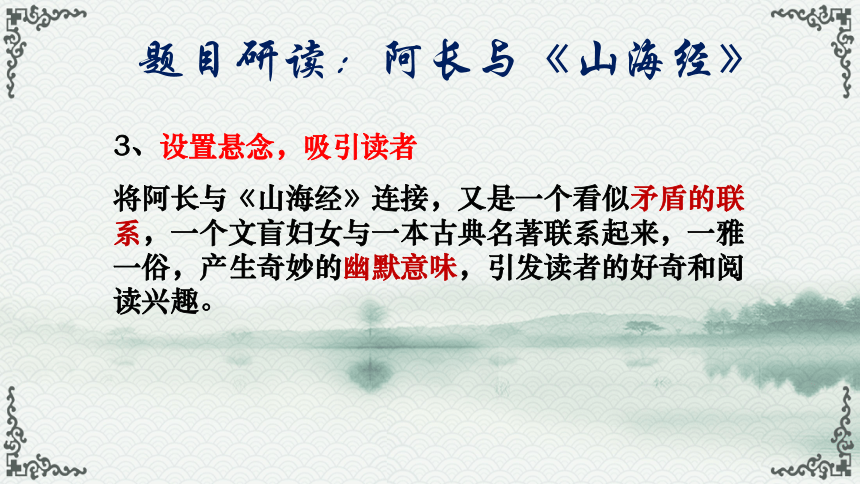

3、设置悬念,吸引读者

将阿长与《山海经》连接,又是一个看似矛盾的联系,一个文盲妇女与一本古典名著联系起来,一雅一俗,产生奇妙的幽默意味,引发读者的好奇和阅读兴趣。

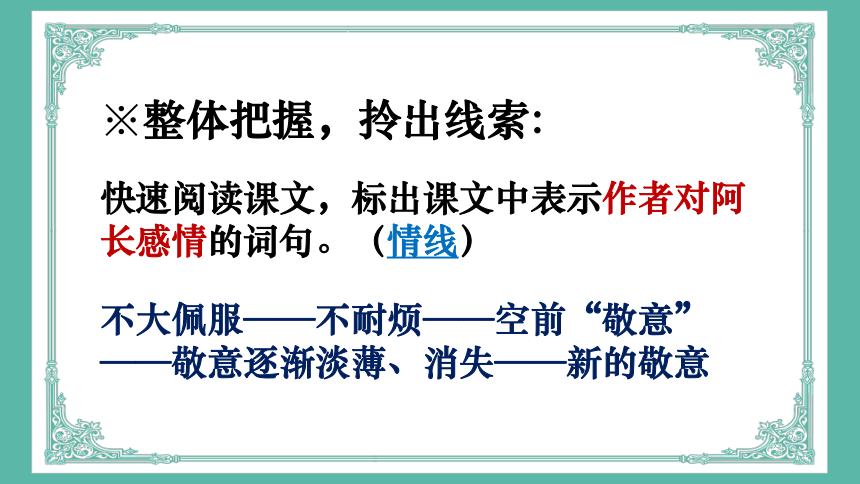

整体把握,拎出线索:

快速阅读课文,标出课文中表示作者对阿长感情的词句。(情线)

不大佩服——不耐烦——空前“敬意”

——敬意逐渐淡薄、消失——新的敬意

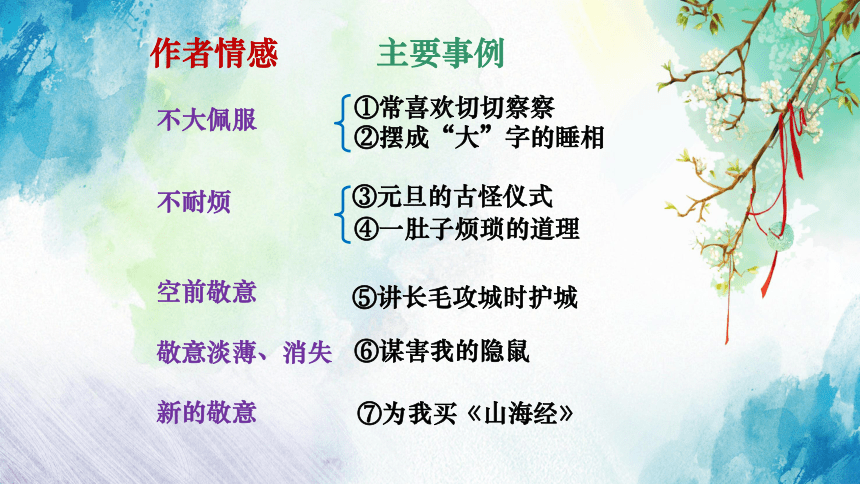

主要事例

①常喜欢切切察察

②摆成“大”字的睡相

③元旦的古怪仪式

⑤讲长毛攻城时护城

⑥谋害我的隐鼠

⑦为我买《山海经》

④一肚子烦琐的道理

不大佩服

不耐烦

空前敬意

敬意淡薄、消失

新的敬意

作者情感

结合文章的内容,赏析阿长的人物形象

1、长妈妈称呼的由来。

2、长妈妈睡觉时总是“在床中间摆成一个‘大’ 字,挤得我没有余地翻身”

3、长妈妈“常喜欢切切察察”

5、长妈妈一肚子繁琐的道理

6、长妈妈给我讲长毛的故事

8、长妈妈给我买来《山海经》

——长妈妈地位低下。

——长妈妈是一个粗俗的人。

——喜欢饶舌多事。

——有着太多的繁文缛节、封建迷信。

——长妈妈是无知而又淳朴的。

4、元旦的古怪仪式

7、长妈妈谋害隐鼠

——心地善良、关爱孩子

——粗鲁

文章如何通过详略描写来表现文章的中心?

鲁迅《阿长与<山海经>》

中心 材料 主次、详略

阿长有愚昧、封建、迷信、可笑之处,但她对“我”的无私关怀,让“我”永远感念。

阿长名字的由来(第1-2段)

阿长喜欢切切察察(第3段)

阿长睡觉摆“大”字(第3段)

阿长讲元旦古怪仪式、一肚子繁文缛节(第5-12段)

阿长讲“长毛”的故事

(第13-17段)

阿长谋害我的隐鼠(第18段)

次、详写

次、略写

次、略写

次、详写

次、详写

主、最详

阿长为“我”买《山海经》

(第19-28段)

次、略写

【详写和略写】

(1)与中心关系密切,能凸显人物形象的详写,与人物形象有一定关系的略写。

(2)详写和略写是对立统一、相辅相成、互为补充。详略结合,使内容更丰富,人物更丰满,重点更突出。

(3)一般来说,详写旨再凸显事件的深度,略写旨再突出事件的广度。

略写阿长是怎么买到《山海经》的,就给读者留下一个广阔的想象空间,想象她怎样到处打听,她怎样跑书店书摊,她操了多少心,在想象中更觉得那真是一种“伟大的神力”。

详写我拥有《山海经》后——“我”的震悚的心情,写如获至宝的心情,写此后搜集的图书。写了这些,才能说明阿长怎样令人尊敬而又怎样令人感激,阿长的热心对“我”的成长有怎样的意义。(突出文章中心)

即学即练:为什么文章略写阿长买《山海经》的过程,而花了较大笔墨写我拥有了《山海经》后的心情和影响?

小小《山海经》承载

童年的趣味

温情的缅怀

2、当阿长来问我《山海经》是怎么一回事时,“我”是怎样想的?“我”为什么有这样 的想法?这种想法表现了“我”怎样的心理?

1、阿长为什么也来问《山海经》?她懂得《山海经》吗?何以见得?

我对《山海经》太过于念念不忘。阿长并不懂,因为“我”知她并非学者,说了也无益;阿长连《山海经》准确的读音也不清楚,把它念成“三哼经”。

之所以这样想,是因因为阿长不识字,没有文化,既不知道《山海经》是怎样的一部书,更何况她一向似乎并不善于关心“我”,因此她也不会理解“我”渴望得到《山海经》的心情。这表明了“我”对阿长心存隔阂甚至轻视。

4、如何理解“霹雳”、“震悚”?

3、当阿长买来《山海经》时,“我”有什么反应?体现了长妈妈怎样的品质?

“我似乎遇到一个霹雳,全体都震悚起来,赶紧去接过来,打开纸包。”震惊、感动的同时进而对长妈妈产生了新的敬意。买《山海经》一事写出了长妈妈诚恳热情,淳朴善良 、富有爱心、关心孩子的美好品质。

“霹雳”指的云和地面之间发生的一种强烈雷电现象。“震悚”意思是身体因为恐惧或者过度兴奋而颤动。文中的“霹雳”、“震悚”属于大词小用,夸张地表现了出了作者喜出望外、如获至宝的激动心情。

5、你怎样理解阿长买《山海经》确有“伟大的神力”?

“神力”是指神奇之力。因为这件事“别人不肯做”,谁也没有阿长那样知“我”心,谁也没有阿长那么、热心;别人也“不能做”,有画的《山海经》很难找,要跑多少路,打听多少地方,谁能像阿长这么给“我”操心费事,况且阿长不识字,居然买来了。所以说,阿长“确有伟大的神力”。

6、 文章还有哪一处提到阿长有“伟大的神力”?

阿长讲了长毛的荒诞故事,儿时的“我”信以为真,认为她具有抵挡大炮的“伟大的神力”。夸张的修辞生动体现了“我”儿童的天真心理(儿时),也包含着成年的“我”在写作时流露的对阿长的打趣调侃(成年)。

情真意切绘缺陷

精雕细琢写真人

——欲扬先抑

亮缺陷让内容更抢眼

描缺陷让形象更丰满

悟缺陷让主题更深长

《从百草园到三味书屋》对长妈妈的调侃:

长妈妈曾经讲给我一个故事听:先前,有一个读书人住在古庙里用功,晚间,在院子里纳凉的时候,突然听到有人在叫他。答应着,四面看时,却见一个美女的脸露在墙头上,向他一笑,隐去了。他很高兴;但竟给那走来和他夜谈的老和尚识破了机关。说他脸上有些妖气,一定遇见“美女蛇”了;这是人首蛇身的怪物,能唤人名,倘一答应,夜间便要来吃这人的肉的。他自然吓得要死,而那老和尚却道无妨,给他一个小盒子,说只要放在枕边,便可高枕而卧。他虽然照样办,却总是睡不着,——当然睡不着的。到半夜,果然来了,沙沙沙!门外像是风雨声。他正抖作一团时,却听得豁的一声,一道金光从枕边飞出,外面便什么声音也没有了,那金光也就飞回来,敛在盒子里。后来呢?后来,老和尚说,这是飞蜈蚣,它能吸蛇的脑髓,美女蛇就被它治死了。

结末的教训是:所以倘有陌生的声音叫你的名字,你万万不可答应他。

这故事很使我觉得做人之险,夏夜乘凉,往往有些担心,不敢去看墙上,而且极想得到一盒老和尚那样的飞蜈蚣。走到百草园的草丛旁边时,也常常这样想。但直到现在,总还没有得到,但也没有遇见过赤练蛇和美女蛇。叫我名字的陌生声音自然是常有的,然而都不是美女蛇。

1、但到憎恶她的时候,——例如知道了谋死我那隐鼠的却是她的时候,就叫她阿长。(为什么要用“憎恶”“谋死”这样的词语呢?)

鲁迅儿时曾养过一种拇指大的隐鼠,常把它放在书桌上,看它舔着研着的墨汁。后来这隐鼠“缘着长妈妈的腿要爬上去”,被她一脚踏死了。阿长的举动本是突然受惊的应激反应,而“我”却认为阿长故意害死了自己的宠物、玩伴。“谋死”“憎恶”大词小用,夸张地体现儿童心理,表达“我”对阿长的鲁莽的不满和愤怒。

2、作者之前埋怨阿长睡觉摆成一个大字,挤得他没有余地翻身,后面又讲到“夜间的伸开手脚,占领全床,那当然是情有可原的了,倒应该我退让。”作者是否真的认为“情有可原”,“应该我退让”?你的理由是什么?

角度一:用“当然”“倒”这样的词语来表示调侃的语气,由此可以看出作者不是真的认为“情有可原”。当然,这是站在“成年的我”的角度来看的。

角度二:“长毛的故事”让我对长妈妈产生了空前的敬意,发现她有伟大的神力,因此,我对她多有包容和担当也是应该的,这是站在“童年的我”的角度来看的。

转换视角,深度深思

读法导航:回忆性散文具有双重叙述视角的特点。

当时的“我”:对往事的回忆+事情或事情的细节当时对作者的影响。

当下的“我”:对往事的感受+作者现在对这种影响的理解

阿长事迹 阿长形象 小鲁迅的情感 大鲁迅的情感

介绍阿长的身份和称呼 卑微、低下的普通劳动妇女 憎恶的对象

阿长喜欢切切察察 饶舌多事 实在不大佩服

阿长睡相不好 粗俗 无可奈何

阿长一肚子烦琐道理 封建迷信、真诚善良 不耐烦、厌烦

阿长讲“长毛” 无知淳朴 空前的敬意、伟大的神力

阿长谋死隐鼠 胆小粗鲁 憎恶、敬意消失

阿长给我买《山海经》 关心孩子 伟大的神力、新的敬意、憎恨完全消失

生活百无聊赖,无处消遣,社会风气恶俗,担心“我”受伤

白天工作劳累

对生活缺乏抗压风险的能力,只能求神灵庇佑,弱小无力;善良淳朴

缺乏受教育机会

尽心尽意去满足“我”的愿望,用最真诚的爱,最淳朴的心

同情、怜悯

鲁迅在回忆与阿长的相处情景时,运用了一些的抑笔与调侃,使长妈妈的人物形象变得有血有肉、真实生动、多面立体,但这些小缺陷都瑕不掩瑜,不影响鲁迅对长妈妈的尊敬、感激和喜爱。

这段温情的叙述既满含思念、感激与祈祷,又深怀同情和愧疚。

如何理解文章结尾段“我的保姆,长妈妈即阿长,辞了这人世……愿在你怀里永安她的灵魂!”

文章运用了欲扬先抑的写法,从一开始就表达出“我”对长妈妈的厌烦和不满,接着运用详略结合的叙述与描写,回忆与长妈妈相处的情景,生动形象地描绘出一个真实、生动、鲜活——既有饶舌多事,迷信唠叨,满肚子繁文缛节一面,亦有为人诚恳热情,淳朴善良 、富有爱心普通劳动妇女,表达了鲁迅先生对长妈妈深切的怀念、感激、愧疚与祈祷。

小 结

阿长与

《山海经》

1、通过典型事例的具体分析,深入了解长妈妈这个人物形象。

2、学习本文围绕主题选择材料刻画人物的方法,理解文章繁简合适、详略得当的谋篇布局。

3、把握欲扬先抑的手法,感悟鲁迅对“阿长”的深厚怀念之情,领会“阿长”性格中的人性美。

学习目标

愚昧(mèi) 憎恶 (zēng) 絮说 (xù)

惶急(huáng) 辟头(pì) 惊骇(hài)

胸脯(pú) 掳(lǔ) 疮疤(chuāng bā)

诘问(jié) 惧惮(dàn) 哀悼(dào)

霹雳(pī lì) 震悚(sǒng) 粗拙(zhuō)

孤孀(shuāng) 搁(gē) 掷(zhì) 脐(qí)

识记字词

鲁迅(1881年9月25日~1936年10月19日),中国文学家、思想家和革命家。原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。1918年5月,首次用“鲁迅”的笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,奠定了新文学运动的 基石。1921年12月发表的中篇小说《阿Q正传》,是中国现代文学史上的不朽杰作。

《山海经》

《山海经》是我国第一部描述山川、物产、风俗、民情的大型地理著作,又是我国古代第一部神话传说的大汇编。全书共十八篇,分为《山经》和《海经》两个部分。《山经》即《五藏山经》五篇;《海经》包括《海外经》四篇,《海内经》四篇,《大荒经》四篇和又一篇《海内经》。它以描述各地山川为纲,记述了许多当地的神话传说。其中《精卫填海》《夸父逐日》《共工怒触不周山》《女娲补天》《后羿射日》《大禹治水》《黄帝擒蚩尤》等神话传说,反映了中华民族的英雄气概,因而早已成为全民族的精神财富。

文章中哪些地方对阿长这个名字进行了阐述和解释?

题目研读:阿长与《山海经》

通过预习课文,我们知道文章写了关于阿长的好几件事,为何选择了以阿长与《山海经》为题?

题目研读:阿长与《山海经》

1、第一段介绍对阿长的三种称呼:

“阿妈”——幼年鲁迅对保姆的昵称

“长妈妈”——同辈人“略带客气” 的称呼

“阿长”——长辈对阿长的称呼,同时是幼年鲁迅“憎恶她”时的“蔑称”。

题目用的是46岁写作时的口气,宜用“阿长”称呼,而“阿”字又有亲昵的意味。不同的称呼,标志着不同的身份、品味。文章前一部分所写的人物行状,多用抑笔,又是“不大佩服她”,又是“讨厌”,又是“不耐烦”,又是“麻烦”,倘用“妈妈”称呼,名实不符,用“阿长”名副其实。所以,文题其实标示文章的一半是抑笔。

题目研读:阿长与《山海经》

2、由文章第二段可知,“长”既不是阿长的姓氏,也不是阿长的体貌特征,更不是阿长原名中的任何一个字,只是大家叫的习惯,继承了先前女工的名字。而阿长真正的名字,“我现在已经忘却了”,“也终于不知道她姓什么”。

让人联想到鲁迅笔下社会底层的各色小人物,如:被人从描红纸“上大人孔乙己”中取绰号嘲弄的孔乙己;先后嫁过两任丈夫却始终被人以前夫之名相称的祥林嫂;被赵太爷打了嘴巴怒斥“你哪里配姓赵”的阿Q那些看起来古怪又可笑的名字,在当时人们的集体意识中,似乎不可笑,并无不妥。这其实是暗示了阿长地位卑微,不受重视,又与她最终赢得作者感激和尊敬形成鲜明的对比。

题目研读:阿长与《山海经》

3、设置悬念,吸引读者

将阿长与《山海经》连接,又是一个看似矛盾的联系,一个文盲妇女与一本古典名著联系起来,一雅一俗,产生奇妙的幽默意味,引发读者的好奇和阅读兴趣。

整体把握,拎出线索:

快速阅读课文,标出课文中表示作者对阿长感情的词句。(情线)

不大佩服——不耐烦——空前“敬意”

——敬意逐渐淡薄、消失——新的敬意

主要事例

①常喜欢切切察察

②摆成“大”字的睡相

③元旦的古怪仪式

⑤讲长毛攻城时护城

⑥谋害我的隐鼠

⑦为我买《山海经》

④一肚子烦琐的道理

不大佩服

不耐烦

空前敬意

敬意淡薄、消失

新的敬意

作者情感

结合文章的内容,赏析阿长的人物形象

1、长妈妈称呼的由来。

2、长妈妈睡觉时总是“在床中间摆成一个‘大’ 字,挤得我没有余地翻身”

3、长妈妈“常喜欢切切察察”

5、长妈妈一肚子繁琐的道理

6、长妈妈给我讲长毛的故事

8、长妈妈给我买来《山海经》

——长妈妈地位低下。

——长妈妈是一个粗俗的人。

——喜欢饶舌多事。

——有着太多的繁文缛节、封建迷信。

——长妈妈是无知而又淳朴的。

4、元旦的古怪仪式

7、长妈妈谋害隐鼠

——心地善良、关爱孩子

——粗鲁

文章如何通过详略描写来表现文章的中心?

鲁迅《阿长与<山海经>》

中心 材料 主次、详略

阿长有愚昧、封建、迷信、可笑之处,但她对“我”的无私关怀,让“我”永远感念。

阿长名字的由来(第1-2段)

阿长喜欢切切察察(第3段)

阿长睡觉摆“大”字(第3段)

阿长讲元旦古怪仪式、一肚子繁文缛节(第5-12段)

阿长讲“长毛”的故事

(第13-17段)

阿长谋害我的隐鼠(第18段)

次、详写

次、略写

次、略写

次、详写

次、详写

主、最详

阿长为“我”买《山海经》

(第19-28段)

次、略写

【详写和略写】

(1)与中心关系密切,能凸显人物形象的详写,与人物形象有一定关系的略写。

(2)详写和略写是对立统一、相辅相成、互为补充。详略结合,使内容更丰富,人物更丰满,重点更突出。

(3)一般来说,详写旨再凸显事件的深度,略写旨再突出事件的广度。

略写阿长是怎么买到《山海经》的,就给读者留下一个广阔的想象空间,想象她怎样到处打听,她怎样跑书店书摊,她操了多少心,在想象中更觉得那真是一种“伟大的神力”。

详写我拥有《山海经》后——“我”的震悚的心情,写如获至宝的心情,写此后搜集的图书。写了这些,才能说明阿长怎样令人尊敬而又怎样令人感激,阿长的热心对“我”的成长有怎样的意义。(突出文章中心)

即学即练:为什么文章略写阿长买《山海经》的过程,而花了较大笔墨写我拥有了《山海经》后的心情和影响?

小小《山海经》承载

童年的趣味

温情的缅怀

2、当阿长来问我《山海经》是怎么一回事时,“我”是怎样想的?“我”为什么有这样 的想法?这种想法表现了“我”怎样的心理?

1、阿长为什么也来问《山海经》?她懂得《山海经》吗?何以见得?

我对《山海经》太过于念念不忘。阿长并不懂,因为“我”知她并非学者,说了也无益;阿长连《山海经》准确的读音也不清楚,把它念成“三哼经”。

之所以这样想,是因因为阿长不识字,没有文化,既不知道《山海经》是怎样的一部书,更何况她一向似乎并不善于关心“我”,因此她也不会理解“我”渴望得到《山海经》的心情。这表明了“我”对阿长心存隔阂甚至轻视。

4、如何理解“霹雳”、“震悚”?

3、当阿长买来《山海经》时,“我”有什么反应?体现了长妈妈怎样的品质?

“我似乎遇到一个霹雳,全体都震悚起来,赶紧去接过来,打开纸包。”震惊、感动的同时进而对长妈妈产生了新的敬意。买《山海经》一事写出了长妈妈诚恳热情,淳朴善良 、富有爱心、关心孩子的美好品质。

“霹雳”指的云和地面之间发生的一种强烈雷电现象。“震悚”意思是身体因为恐惧或者过度兴奋而颤动。文中的“霹雳”、“震悚”属于大词小用,夸张地表现了出了作者喜出望外、如获至宝的激动心情。

5、你怎样理解阿长买《山海经》确有“伟大的神力”?

“神力”是指神奇之力。因为这件事“别人不肯做”,谁也没有阿长那样知“我”心,谁也没有阿长那么、热心;别人也“不能做”,有画的《山海经》很难找,要跑多少路,打听多少地方,谁能像阿长这么给“我”操心费事,况且阿长不识字,居然买来了。所以说,阿长“确有伟大的神力”。

6、 文章还有哪一处提到阿长有“伟大的神力”?

阿长讲了长毛的荒诞故事,儿时的“我”信以为真,认为她具有抵挡大炮的“伟大的神力”。夸张的修辞生动体现了“我”儿童的天真心理(儿时),也包含着成年的“我”在写作时流露的对阿长的打趣调侃(成年)。

情真意切绘缺陷

精雕细琢写真人

——欲扬先抑

亮缺陷让内容更抢眼

描缺陷让形象更丰满

悟缺陷让主题更深长

《从百草园到三味书屋》对长妈妈的调侃:

长妈妈曾经讲给我一个故事听:先前,有一个读书人住在古庙里用功,晚间,在院子里纳凉的时候,突然听到有人在叫他。答应着,四面看时,却见一个美女的脸露在墙头上,向他一笑,隐去了。他很高兴;但竟给那走来和他夜谈的老和尚识破了机关。说他脸上有些妖气,一定遇见“美女蛇”了;这是人首蛇身的怪物,能唤人名,倘一答应,夜间便要来吃这人的肉的。他自然吓得要死,而那老和尚却道无妨,给他一个小盒子,说只要放在枕边,便可高枕而卧。他虽然照样办,却总是睡不着,——当然睡不着的。到半夜,果然来了,沙沙沙!门外像是风雨声。他正抖作一团时,却听得豁的一声,一道金光从枕边飞出,外面便什么声音也没有了,那金光也就飞回来,敛在盒子里。后来呢?后来,老和尚说,这是飞蜈蚣,它能吸蛇的脑髓,美女蛇就被它治死了。

结末的教训是:所以倘有陌生的声音叫你的名字,你万万不可答应他。

这故事很使我觉得做人之险,夏夜乘凉,往往有些担心,不敢去看墙上,而且极想得到一盒老和尚那样的飞蜈蚣。走到百草园的草丛旁边时,也常常这样想。但直到现在,总还没有得到,但也没有遇见过赤练蛇和美女蛇。叫我名字的陌生声音自然是常有的,然而都不是美女蛇。

1、但到憎恶她的时候,——例如知道了谋死我那隐鼠的却是她的时候,就叫她阿长。(为什么要用“憎恶”“谋死”这样的词语呢?)

鲁迅儿时曾养过一种拇指大的隐鼠,常把它放在书桌上,看它舔着研着的墨汁。后来这隐鼠“缘着长妈妈的腿要爬上去”,被她一脚踏死了。阿长的举动本是突然受惊的应激反应,而“我”却认为阿长故意害死了自己的宠物、玩伴。“谋死”“憎恶”大词小用,夸张地体现儿童心理,表达“我”对阿长的鲁莽的不满和愤怒。

2、作者之前埋怨阿长睡觉摆成一个大字,挤得他没有余地翻身,后面又讲到“夜间的伸开手脚,占领全床,那当然是情有可原的了,倒应该我退让。”作者是否真的认为“情有可原”,“应该我退让”?你的理由是什么?

角度一:用“当然”“倒”这样的词语来表示调侃的语气,由此可以看出作者不是真的认为“情有可原”。当然,这是站在“成年的我”的角度来看的。

角度二:“长毛的故事”让我对长妈妈产生了空前的敬意,发现她有伟大的神力,因此,我对她多有包容和担当也是应该的,这是站在“童年的我”的角度来看的。

转换视角,深度深思

读法导航:回忆性散文具有双重叙述视角的特点。

当时的“我”:对往事的回忆+事情或事情的细节当时对作者的影响。

当下的“我”:对往事的感受+作者现在对这种影响的理解

阿长事迹 阿长形象 小鲁迅的情感 大鲁迅的情感

介绍阿长的身份和称呼 卑微、低下的普通劳动妇女 憎恶的对象

阿长喜欢切切察察 饶舌多事 实在不大佩服

阿长睡相不好 粗俗 无可奈何

阿长一肚子烦琐道理 封建迷信、真诚善良 不耐烦、厌烦

阿长讲“长毛” 无知淳朴 空前的敬意、伟大的神力

阿长谋死隐鼠 胆小粗鲁 憎恶、敬意消失

阿长给我买《山海经》 关心孩子 伟大的神力、新的敬意、憎恨完全消失

生活百无聊赖,无处消遣,社会风气恶俗,担心“我”受伤

白天工作劳累

对生活缺乏抗压风险的能力,只能求神灵庇佑,弱小无力;善良淳朴

缺乏受教育机会

尽心尽意去满足“我”的愿望,用最真诚的爱,最淳朴的心

同情、怜悯

鲁迅在回忆与阿长的相处情景时,运用了一些的抑笔与调侃,使长妈妈的人物形象变得有血有肉、真实生动、多面立体,但这些小缺陷都瑕不掩瑜,不影响鲁迅对长妈妈的尊敬、感激和喜爱。

这段温情的叙述既满含思念、感激与祈祷,又深怀同情和愧疚。

如何理解文章结尾段“我的保姆,长妈妈即阿长,辞了这人世……愿在你怀里永安她的灵魂!”

文章运用了欲扬先抑的写法,从一开始就表达出“我”对长妈妈的厌烦和不满,接着运用详略结合的叙述与描写,回忆与长妈妈相处的情景,生动形象地描绘出一个真实、生动、鲜活——既有饶舌多事,迷信唠叨,满肚子繁文缛节一面,亦有为人诚恳热情,淳朴善良 、富有爱心普通劳动妇女,表达了鲁迅先生对长妈妈深切的怀念、感激、愧疚与祈祷。

小 结

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读